9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Frau und der Magier: Eine Wiener Schmuckdesignerin, lebenslustig, sinnlich und politisch aktiv, erfährt, dass der Mann, dem sie einst verfallen war, nicht der gewesen sein kann, für den sie ihn hielt. Eine Frau hat sich seinetwegen das Leben genommen, eine andere ist an ihm zerbrochen. Auch ein Kind soll er haben, von dem Ruth nichts weiß. Und obwohl sie die Ehe mit ihm längst abgehakt hat, macht sie sich jetzt, Jahre später, auf die Reise, um die Geheimnisse, die ihn umgeben, zu lüften. Die Spuren, die sie unterwegs findet, führen immer wieder ins Leere. Während sie versucht, ihrer komplizierten Beziehung zu diesem charismatischen Mann auf den Grund zu gehen, rekapituliert sie ihr eigenes Leben – Beziehung zur Mutter, Männergeschichten –, um die Sollbruchstelle zu finden, den Punkt, an dem sie sich so vollständig an ihn verlieren konnte. Hat Michaël ihre Liebe seinem fanatischen Engagement für Kriegsflüchtlinge geopfert – oder eher seinem Machtwillen und Größenwahn? Sie hadert mit ihm, verlangt eine Erklärung – und steht schon wieder im Bann dieses gefährlichen Mannes ... Ein fesselnder Roman um eine obsessive, zerstörerische Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

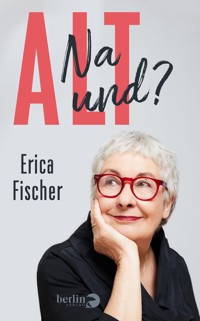

Erica Fischer

Mein Erzengel

Roman

FÜR MASSIMO

Angefangen hatte es wie ein Märchen.

Aus lauter Sommerlangeweile setzte sie eine Anzeige in die Stadtzeitung. Die Resonanz war überwältigend, das Telefon klingelte ohne Unterlass, die Anrufer beschwerten sich, dass andauernd besetzt war. Jeden Tag ein anderer, das war amüsant und aufregend. Mit manchen ging sie ins Bett, mit anderen nicht, ernst nahm sie keinen. Endlich eroberte auch sie sich eine Freiheit, um die sie Männer stets beneidet hatte: Lust ohne Liebe. Ohne Liebe, die klein und abhängig macht, dieses ekelhafte Betteln um Zuwendung und Schutz. Aber bald schon legte sich eine Art Mattigkeit auf sie, was anfangs so geprickelt hatte, war längst nur noch anstrengend: Wenn deren Selbstdarstellung sie nicht überzeugte, war einiger Takt nötig, um die Männer wieder loszuwerden. Die Sache begann ihr lästig zu werden. Doch dann kam alles anders. Der Mann am Telefon sprach tadelloses Deutsch, hatte aber einen Akzent, sie tippte auf Holländisch oder Flämisch. Flämisch sei keine Sprache, es gebe nur Niederländisch, würde er sie später aufklären. Seine Stimme war tief wie ein Kontrabass, sie konnte sich nicht erinnern, jemals eine so tiefe Stimme gehört zu haben. Dieser Neue war ein anderes Kaliber, das spürte sie gleich.

Und offenbar kannte er sie. «Du bist ja die Ruth», rief er aus, und dass er sie unter Millionen erkennen würde. Das war ihr peinlich, die anderen hatten ihre Identität nicht so bald erfahren, wenn überhaupt. Er aber wusste alles über sie, hatte ihre persönliche und politische Entwicklung über die Jahre aufmerksam verfolgt. So etwas schmeichelt. Wer war dieser Mann?

Noch spät am Abend fuhr sie mit ihrem klapprigen 2CV in den Arbeiterbezirk, wo er in einem Gasthausgarten auf sie warten würde. Hinter dem Gatter, das die Hunde fernhielt, er fürchte sich vor Hunden. Am liebsten würde er Ruth gar nicht treffen wollen, sagte er ihr am Telefon, denn er könne den in ihrer Anzeige formulierten ästhetischen Anforderungen nicht entsprechen, habe nur aus Neugier auf diese Frau angerufen, die so keck war, ihre private Telefonnummer in die Zeitung zu setzen. Doch Ruth ließ sich nicht abwimmeln. Sie musste ihn sehen.

Die seit Tagen anhaltende glühende Hitze war einer angenehmen Kühle gewichen. Der einzige Gast im schwach erleuchteten Gartenlokal saß unter einem Kastanienbaum, vor sich ein Glas Rotwein, ein großer, ungeschlachter Mann mit strähnigen blonden Haaren, am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, die Lider über den wasserblauen Augen waren geschwollen. Sein Anblick entsprach in der Tat nicht dem, was sie sich unter einem Mann für gewisse Stunden vorstellte. Wenn diese Stimme nicht gewesen wäre.

Sie hatte richtig getippt: Er war Niederländer, lebte aber schon lange in Wien. Bei einer Veranstaltung über Sexismus in der Werbung hatte er sie zum ersten Mal gesehen. Aus Empörung über die großflächige Darstellung kopfloser Frauen auf den Werbeplakaten, hatte Ruth mit anderen Feministinnen in einer Nacht- und Nebelaktion sämtliche Filialen einer Kette von Damenunterwäschegeschäften mit lila Farbe besprüht und die Kundinnen aufgefordert, nicht dort einzukaufen. Eine der Ungeschickteren wurde von der Polizei in flagranti erwischt, und am übernächsten Tag waren die Medien voll von der Geschichte. Sexismus, das klang nach Sex, ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Ruth hatte Erfahrung mit den Medien und wurde als Sprecherin in den Ring geschickt. (Heute zuckt sie über solche Plakate nur noch müde die Achseln.)

Wie sie da an jenem Abend im randvollen Vortragssaal der Evangelischen Studentengemeinde auf dem Podium saß, verliebte er sich in sie. Ihr durch Ironie gebremstes Feuer, ihre klangvolle Stimme mit dem Wiener Akzent, die dunklen Augen – alles an ihr habe ihm gefallen, sagte er und lächelte versonnen. Von da an habe er dafür gesorgt, dass sich ihre Wege häufig kreuzten, doch Ruth nahm keine Notiz von ihm, und er war zu stolz, sich ihr zu nähern. Ignorant sei sie gewesen, hochmütig und eingebildet, würde er ihr später vorwerfen.

In jener Hochsommernacht in dem Wiener Vorstadtbeisl verliebte sie sich in ihn. Als das Lokal schloss, zogen sie weiter. Sie redeten und redeten, über ihre unterschiedlichen Familien, über die Mühsal der Arbeit in politischen Gruppen, über die verpassten Gelegenheiten, einander schon vor Jahren zu begegnen. Wenn Stille eintrat zwischen ihnen, wurden sie nervös, senkten den Blick, und Michaël trommelte mit den Fingern auf der Marmorplatte. Stille konnten sie nicht ertragen. Als die Kellnerin des dritten Kaffeehauses mürrisch die Stühle auf die Tische stellte, sahen sie einander ratlos an. Sich in diesem Augenblick zu trennen, erschien ihnen unmöglich. Da lud er sie in seine bescheidene Wohnung ein. Ein Schreibtisch, zwei Stühle, ein Schrank vom Trödel, die Dielen frisch abgezogen. Das Schlafzimmer gerade groß genug für die Matratze auf dem Fußboden.

Wie abzusehen war, verbrachten sie die Nacht zusammen. Ihre Handtasche zu nehmen und irgendwann dann doch noch zu gehen, wie sie eigentlich vorgehabt hatte, wäre ein Kraftakt gewesen. Gelähmt von einer unerklärlichen Schwere saß sie fest. Er spielte ihr ein Musikstück eines befreundeten Komponisten vor, das sich ihr ins Fleisch bohrte und ihre Nerven flattern ließ. Es waren Klänge, wie sie ihr noch nie zuvor begegnet waren, obwohl ihre Mutter sie als Jugendliche häufig in Konzerte Neuer Musik mitgenommen hatte. Ein Blubbern und Stöhnen, schweres Atmen, das endlose Knarren einer Tür, Maschinen in einer leeren Fabrikhalle, Röcheln, die menschlichen Stimmen elektronisch verzerrt. Sie war verwirrt, wusste nicht, was sie davon halten sollte, tauchte ein in eine beunruhigend fremde Welt.

Schon einen Monat später zog Michaël zu Ruth in ihre große Wohnung, die einmal eine WG gewesen war. Des spannungsreichen Lebens zu viert überdrüssig, hatte sie, die Hauptmieterin war, ungeduldig auf den Auszug aller gewartet und seither dort alleine auf über hundert Quadratmetern gelebt. Ihre verschiedenen Liebhaber waren bloß vorübergehende Gäste gewesen. Bald nach Michaëls Einzug heirateten sie und zogen einige Zeit später auf seinen Wunsch nach Amsterdam. In einem fremden Land ein neues Leben zu beginnen, passte Ruth gut ins Konzept. Sie war immer viel gereist und hatte keine Scheu vor Neuanfängen, schon gar nicht an der Seite eines geliebten Mannes.

Außerdem war sie in ihrem Leben an einem Wendepunkt angelangt. Eine gescheiterte Kandidatur bei den österreichischen Grünen hatte ihren politischen Ambitionen ein Ende gesetzt, und der aufgeheizte Wahlkampf des international geächteten Kurt Waldheim für das Amt des Bundespräsidenten veranlasste viele Österreicher, längst überwunden geglaubte antisemitische Ressentiments hervorzukramen. Mit gelben Plakaten und dem Spruch «Jetzt erst recht!» warb die Österreichische Volkspartei für ihren Kandidaten, der als Offizier in Saloniki von der Deportation Zehntausender Juden in die Vernichtungslager Auschwitz und Treblinka ebenso Kenntnis gehabt haben musste wie von Massakern an jugoslawischen Partisanen in Westbosnien. Die Debatten auf den Straßen Wiens überschlugen sich. Ruths jüdische Mutter warf sich Sonntag für Sonntag vor dem Stephansdom in die Wortschlacht, ihr selbst fehlte der Mut. Mit Sexismus hatte sie umzugehen gelernt, mit Antisemitismus nicht. Er löst auch bei den Kindern und Enkeln von Schoa-Überlebenden Todesängste aus. Ruth hatte die Nase voll von Österreich.

Im freundlichen Amsterdam konnte sie aufatmen, und ihre Ehe mit Michaël war eine einzige Idylle. Ruth fühlte sich aufgehoben wie in einer gut gepolsterten Wiege. Er gab ihr die Zuneigung, die sie ihr Leben lang vermisst hatte, weder die Eltern noch ihre zahlreichen Männer hatten sie je verwöhnt wie er. In ihrer kleinen Mansardenwohnung lebten sie abgeschieden vom Rest der Welt, es fehlte ihnen niemand. Waren sie unter Menschen, genügte ein Blick zwischen ihnen. Wenn seine Augen sich röteten, wusste sie, dass ihn etwas kränkte. Er war empfindsam wie kein anderer zuvor, litt unter Geräuschen, die sie gar nicht hörte, ahnte wie ein Tier Situationen voraus, die erst später eintraten. Wenn sie sich für kurze Zeit trennen mussten, klopfte sein Herz bei der ersten Umarmung am Bahnhof wie das eines verletzten Vogels. An seiner Seite einzuschlafen war jede Nacht von neuem ein Geschenk.

Ruth war angekommen.

1

Das kleine Amsterdamer Wohnzimmer ist zum Bersten voll an diesem Winterabend. Zwei Frauen, drei Männer, ein Kind, vor kurzem mit Michaëls Hilfe ins rettende Ausland gelangt, warten auf ihre Nachbarn aus der Heimat, die heute Abend eintreffen sollen. Sie sitzen auf der Couch und auf dem Teppich. Eine schöne, stark geschminkte Frau um die dreißig lacht. Ihr fehlen mehrere Vorderzähne. Der Raum mit der Dachschräge ist vollgequalmt. Auch einige Holländer sind da, sie stehen beieinander und unterhalten sich leise: zwei Ehepaare mittleren Alters und eine Frau in einem unförmigen Kleid, das weiße Haar am Hinterkopf zu einem Zopf geflochten. Sie werden Menschen aufnehmen, von denen sie nur ein paar Eckdaten kennen, Flüchtlinge, die ihnen Michaël bringen wird. Sie sind angespannt, auch wegen des Rauchs, doch keiner wagt, diesen Leuten, die alles verloren haben, auch noch das Rauchen zu verbieten. Einer spricht über die deutsche Besatzung. Er selbst ist zu jung, um den Krieg miterlebt zu haben, doch die Großmutter hat nie aufgehört, davon zu erzählen. Der gegenwärtige Krieg hat bei vielen Erinnerungen wachgerufen.

Ruth hat ihren Mann seit zwei Wochen nicht gesehen, freut sich auf ihn, hat Wein kühl gestellt. Im Backofen wartet der Auflauf, nach einem neuen Rezept sorgfältig zubereitet. Die Flüchtlinge werden nicht lange bleiben, wollen bestimmt mit ihren Landsleuten feiern. Alle sind aufgeregt, längst sollte Michaël da sein, trinken Wodka. Weil sie nicht miteinander reden können, prosten sie sich nur zu.

Es klingelt. Ruth läuft zum Türöffner, macht die Wohnungstür einen Spaltbreit auf, kehrt zu den Gästen zurück. Alle verstummen, stellen die Gläser ab. Eine Frau hüstelt nervös. Dann steht Michaël in der Tür, größer als die meisten, das Haar wild, hinter ihm die Neuankömmlinge. Ein Geschrei setzt ein, Lachen und Weinen, die Leute fallen einander um den Hals, das Kind kreischt. Gerettet! Kommen Sie, Herr Verbeke, trinken Sie mit uns! Die niederländischen Gastgeber begrüßen ihre Gäste. Noch sind beide Seiten scheu und steif, haben keine gemeinsame Sprache, doch man merkt ihnen die Erleichterung an, dass die wochenlange Ungewissheit ein Ende hat.

Michaël wirkt verstört, hat nicht einmal die Jacke abgelegt. Ruth schaut er gar nicht an. Etwas an ihm macht sie beklommen, sie wagt nicht, ihn zu umarmen, nicht einmal, ihn anzusprechen. Was ist los? Was hat er? Warum ist er so abweisend? Er hat die Menschen heil herausgebracht, warum freut er sich nicht mit ihnen? Weshalb schaut er an ihr vorbei?

Es ist Silvester, am Ersten hat sie Geburtstag.

Gelöst verlassen die Gäste das Haus, danken Michaël ein letztes Mal. Der blickt zu Boden, murmelt etwas Unverständliches. Dann Stille in der Wohnung. Endlich hat Michaël seine Jacke ausgezogen, schenkt sich einen Cognac ein. Ruth deckt den Tisch, holt das Essen. Er schaufelt hastig, ohne zu kauen, erzählt von Problemen mit Grenzbeamten, umkehren lassen haben sie ihn, einige Papiere waren nicht in Ordnung. Immer noch zittert seine Stimme vor Wut. Der Wein war teuer, er trinkt gierig, ein Glas nach dem andern. Die Beule an seinem rechten Unterkiefer hat sich zurückgebildet. Sie war ihm gewachsen, als er stundenlang mit Leuten telefonierte, die zwar bereit waren, Flüchtlinge aufzunehmen, aber erst einmal alles genau wissen wollten. «Die Menschen sind in Lebensgefahr!», hörte Ruth ein ums andere Mal, wie er sie anschnauzte.

Sie räumt das Geschirr ab, Michaël verzieht sich ins Bad. Bald hört sie ihn schnarchen. Vom Fenster aus schaut sie sich um Mitternacht das Feuerwerk an. Immerhin ist er wieder bei ihr.

Irgendwann kriecht sie zu ihm ins Bett, umhüllt von seinem Atem und der vertrauten Körperwärme schläft sie tief und lange. Jetzt ist alles gut.

Am Morgen auf dem Frühstückstisch eine Vase mit fünfzig Rosen.

Ruth hat drei Freundinnen zum Brunch eingeladen, ein lesbisches Paar und eine alleinstehende Fotografin in ihrem Alter, die es aufgegeben hat, nach einem Mann zu suchen. Sie haben einander kennengelernt, als Ruth für einen Katalog Fotos von ihren Gold- und Silberschmiedearbeiten brauchte. Es wird ein vergnüglicher Vormittag, der bis in den Nachmittag hineinreicht. Michaël ist wieder der Alte, braut Kaffee und läuft in die Küche, um Nachschub zu bringen, frische Semmeln, die Marillenmarmelade, noch ein paar Scheiben Lachs. Er lässt es nicht zu, dass Ruth auch nur ein einziges Mal aufsteht. Die roten Rosen prangen am Tischende wie das Versprechen auf einen neuen Lebensabschnitt.

Fünfzig Jahre! Allmählich wird sie erwachsen. Michaël ist noch nicht einmal vierzig. Die zwölf Jahre Altersunterunterschied sind nie ein Thema gewesen, zumal Michaëls Alkohol- und Drogenkonsum sichtbare Spuren hinterlassen hat, die ihn äußerlich zu einem Gleichaltrigen machen. Ruth hat sich gut gehalten, wie man so sagt, hat eine faltenfreie Stirn und nur wenige graue Haare, die hübsch aussehen zwischen den dunklen Locken. Die Wechseljahre verursachen ihr kaum Beschwerden, höchstens gelegentliche Hitzewallungen nach dem Kaffee und in der Nacht. Ab und zu wacht sie auf, weil sich ein Tümpel von Schweiß zwischen ihren Brüsten angesammelt hat. Und sie kommt nicht umhin, Veränderungen an ihrem Körper festzustellen, ein Altersfleck auf dem linken Handrücken, geplatzte Äderchen am Nasenflügel und an der Innenseite der Knie, schwer werdende Augenlider, die allmähliche Gewichtszunahme, jedes Jahr ein Kilo mehr. Michaël weigert sich, diese körperlichen Veränderungen mit ihr zu besprechen. Mit dem Schwinden der sexuellen Spannung hat sich zwischen ihnen eine Mauer von Scham aufgebaut, die ein offenes Gespräch über intime Dinge nicht mehr zulässt. Vielleicht ist er auch einfach zu jung, denkt Ruth, sein Alter ist noch weit.

Nach außen hin wirken sie wie ein glückliches Paar. Und Ruth ist glücklich, einen anderen Gedanken lässt sie nicht zu. Wie es Michaël geht, weiß sie nicht. Er hat sich noch nie beklagt.

2

Michaëls Mission nahm am 8.Dezember ihren Anfang, an seinem Geburtstag. Längst war der Krieg in Europa wieder heimisch geworden, Menschen flohen vor den ethnischen Säuberungen, aber die Grenzen waren geschlossen, kaum hatte der Krieg begonnen, wurde in ganz Europa die Visumpflicht eingeführt. Michaël und Ruth unterhielten sich über damals, als die Juden nach der sogenannten Reichskristallnacht vor den Konsulaten Schlange standen. Sie fühlten sich wie in einer Zwangsjacke, sahen den elenden Zug der Vertriebenen im Fernsehen und konnten nichts tun.

Ruth ist mit Krieg aufgewachsen, er ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Aber sie hat Glück, ihre Familie war auf der richtigen Seite. Die ermordeten Großeltern haben ihr einen Heiligenschein hinterlassen. Sie starben, damit ihr Mann stolz sein kann, ein Opferkind zur Frau genommen zu haben.

«Sieht man es?», fragte Michaëls Vater, als sein Sohn ihm unterbreitete, er würde eine Jüdin heiraten. Weshalb hatte es Michaël nötig, seinem Vater diese Mitteilung zu machen? Heute ist es egal, wer wen heiratet, zumal Religion für sie beide nichts anderes ist als «Opium fürs Volk».

Als Ruths Vater seinem Vater einst mitteilte, er würde ihre spätere Mutter heiraten, barg diese Eröffnung immerhin Sprengkraft. Es war abzusehen, dass ihr Heimatland nicht mehr lange existieren würde, dass die deutschen Rassengesetze auch an den österreichischen Alpenseen gelten würden. Über das Entsetzen ihres Großvaters ist Ruths Vater erschrocken und empört gewesen, er hatte nicht damit gerechnet, immerhin war auch er Sozialdemokrat. Michaël hingegen wusste, was kommen würde, freute sich im Voraus auf die gelungene Provokation. Er hätte seinem Vater auch eröffnen können, seine künftige Frau sei Feministin und längst über das weibliche Verfallsdatum hinaus. Auch das hätte diesem missfallen, doch die Jüdin war eine andere Dimension. Schau her, du alter Nazikumpel, so räche ich mich an dir, wollte ihm Michaël sagen, ich besudle dein gesundes puritanisches Erbe mit nichtarischem Blut. Und der Vater gönnte dem Sohn das Vergnügen: «Sieht man es?» Michaël fühlte sich bestätigt, ein weiterer Anlass, seinen Vater zu verachten und bloßzustellen. «Na logisch», antwortete er, «sie hat eine Hakennase und rötliches Kraushaar.» Da wusste sein Vater Bescheid. Er kannte seinen Sohn, und doch lief er ihm immer wieder von neuem ins Messer.

Anders als die Bilder von den vergangenen ethnischen Säuberungen in Europa, mit denen Ruth aufgewachsen ist, waren die Fernsehbilder aus dem aktuellen Flüchtlingsdrama für sie ebenso quälend wie für Michaël. Der Zug der Frauen und Kinder über die verschneiten Berge, nur notdürftig geschützt vor der Kälte, ließ sie augenblicklich an die Deportationen der osteuropäischen Juden denken, die verwirrt und ohne wirklich zu verstehen, was mit ihnen geschieht, in die Viehwaggons gestoßen werden. Wäre ich nur zehn Jahre früher geboren worden, hätte ich eine von ihnen sein können. Dieser Gedanke bildet die Grundlage ihrer Identität als Jüdin. Dass es darüber hinaus nichts anderes, Positives, gibt, hat Ruth ihrer Mutter oft genug vorgeworfen. Geblieben ist eine gesteigerte Sensibilität für Rassismus, Diskriminierung und Verfolgung.

Doch vor dem Fernsehapparat begnügte sie sich damit, entsetzt und wütend den Kopf zu schütteln und «schrecklich» zu murmeln. Ansonsten lebte sie ihr kleines Leben weiter, suchte Silber aus und Gold, um für zahlungskräftige Kunden Schmuck zu gestalten, ging ins Kino, kaufte sich Kleider, um ihre schwindende Schönheit zu kompensieren, und war bekümmert, weil Michaël schon länger nicht mehr das Bedürfnis gezeigt hatte, mit ihr zu schlafen.

«Ich will nicht, dass meine Kinder mich einmal fragen, warum wir nichts getan haben», sagte Michaël, eine Metapher, denn Kinder hat er keine. Hilflos nickte sie. Natürlich hatte er recht, ihr fiel nur beim besten Willen nichts ein, was sie tun könnten. Immerhin glaubte sie, die richtige politische Einschätzung der Lage gefunden zu haben, und gab diese gern in Diskussionen mit Freunden zum Besten.

Michaël wurde seine Untätigkeit immer unerträglicher. Eine gemeinsame Bekannte, die als Friedensaktivistin aus ihrem Land hatte fliehen müssen und in einer holländischen Kleinstadt untergekommen war, hatte ihn aufgelöst angerufen. Ihr Bruder sei im Wirtshaus von einem einstigen Kumpel aus ihrem Heimatdorf angesprochen worden, ob sie seine Schwester sei. Als dieser bejahte, setzte der andere ihm die Pistole an die Schläfe. Der Bruder hielt es für Spaß, lachte noch, sie kannten einander von früher, als sie noch keine Feinde sein mussten. Der Kumpel aber drückte ab. Mitten in der Gaststätte. Nun seien auch ihre alten Eltern in Gefahr, sagte die Bekannte, könne Michaël einen Weg finden, sie ins sichere Ausland zu bringen?

Dieser Anruf war der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. An seinem Geburtstag setzte Michaël eine Anzeige in die Zeitung, in der er sich anbot, aufnahmewilligen Gastgebern Flüchtlinge zu vermitteln, die bürokratischen Wege zu erledigen und sie sicher in die Niederlande zu bringen. Er versprach zu leisten, was die großen Flüchtlingshilfsorganisationen bis dahin nicht geschafft hatten. Im Blindflug sozusagen, denn er hatte keine Ahnung, ob es ihm wirklich gelingen würde, vertraute bloß auf seine Intuition und Erfindungsgabe. Ganz zu schweigen davon, dass er nicht wusste, wie er die Aktion finanzieren würde.

Wie geradlinig er seine Ziele verfolgte, war Ruth bekannt. Zum Beispiel hatte er Ruth gewollt. Anfangs muss ihm das als hoffnungsloses Unterfangen erschienen sein, denn nach der ersten leidlich verbrachten Nacht hatte sie ihm nicht gerade zartfühlend erklärt, einen so unförmigen und verwahrlosten Mann nicht ertragen zu können, vielleicht fiel sogar das Wort «hässlich». Neben seinem wenig einnehmenden Äußeren gab es da aber etwas anderes, für das sie keine Worte fand, ein unbestimmtes Gefühl der Angst. Nachdem sie sein Haus verlassen hatte, überkam sie eine tiefe Traurigkeit. Sie ging heim und verkroch sich ins Bett. Draußen war Wiener Hochsommer.

Michaël ähnelte in erschreckender Weise den drei oder vier intellektuellen linken Männern, in die sie sich im Laufe der Jahre verliebt hatte, es schien sogar, als wären deren Eigenschaften bei ihm gebündelt und potenziert. Typisch für diese Männer war eine oft panische Angst vor Nähe bei gleichzeitiger Sehnsucht danach. Sie konnten von einem Augenblick auf den anderen von Wärme auf Eiseskälte schalten. Was Ruth von ihnen nicht loskommen ließ, war die Erinnerung an den kurzen Moment, in dem sie ihre Empfindsamkeit und Zärtlichkeit zuließen. Um diesen Augenblick nochmals zu erleben, war sie bereit, Zurückweisungen und Demütigungen in Kauf zu nehmen. Und wenn sie es nicht länger ertragen konnte und endlich gehen wollte, erzeugte der betreffende Mann den magischen Moment noch einmal, und die Falle schnappte erneut zu. Am Ende wurde immer sie verlassen.

Es mochte ungerecht sein, diese so unterschiedlichen Männer über einen Kamm zu scheren, aber die Gemeinsamkeiten waren tatsächlich unübersehbar, ihre Angst vor Nähe und ihre Angst vor Auseinandersetzung. Lieber machten sie sich auf die fieseste Art wortlos aus dem Staub, als zu riskieren, sich einer in Tränen aufgelösten Freundin stellen zu müssen.

Mit dieser Erfahrung stand Ruth nicht allein da, fast alle ihre Freundinnen hatten ähnliche Geschichten zu erzählen, blickten fassungslos zurück auf eine Liebesbeziehung, die mit einem Mal eine fatale Wendung genommen hatte, ohne dass es ihnen möglich gewesen wäre, in einem Gespräch die Ursache zu erkunden. Geneviève, zum Beispiel, eine Französin, die in Wien an ihrer Dissertation arbeitete, hatte sich darauf vorbereitet, ihren langjährigen Freund zu heiraten, es hatte sogar so etwas wie eine Verlobung gegeben. Wenige Wochen vor dem freudigen Ereignis teilte er ihr mit versteinerter Miene mit, dass er Evelyn heiraten werde. Jegliche Erklärung oder Aussprache verweigerte er. Geneviève war schwer geschockt, kehrte nach Frankreich zurück und war erst nach vielen anstrengenden Therapiejahren in der Lage, ein halbwegs normales Leben zu führen.

Michaël ließ es sich nicht anmerken, falls Ruths Ablehnung seines Körpers ihn kränkte, und rief immer wieder an. «Es war für mich sehr interessant zu erleben», vertraute er ihr später an, «wie ich nach unserer Begegnung nicht mehr bereit war, in meinen Alltagstrott zurückzukehren. Ich hatte keinen Grund, mir Hoffnungen zu machen, und trotzdem konnte mich nichts davon abhalten, genau das Gegenteil zu betreiben. Es war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben.»

Das war es auch für Ruth. Etwas an ihm wirkte stärker als seine vernachlässigte Erscheinung. Seine tiefe Stimme strahlte Autorität aus, neben diesem Mann fühlte sie sich wie das kleine Mädchen in der schwedischen Kleinstadt, das an den Vater geschmiegt den dunklen Pfad entlangging, der die Abkürzung zu ihrem Haus war. Besonders abends, wenn es im Geäst raschelte, war es unheimlich dort, doch an der Seite des Vaters konnte ihr nichts geschehen.

Es faszinierte sie auch die Radikalität von Michaëls Überzeugungen. Wer leistet sich heutzutage schon einen moralischen Standpunkt? Ruth widersprach nie, denn meist redete er von Dingen, über die sie nur oberflächlich nachgedacht hatte. Davon, dass Kunst kein Selbstausdruck sein dürfe, sondern eine an andere gerichtete Mitteilung, dass Kunst politisch sein und anstreben müsse, die Welt zu verändern. Was wusste sie schon davon? Sie fand irgendwo beim Trödel einen schönen Stein und schuf um ihn herum ein Schmuckstück, ließ sich durch die Natur zu einer gestalterischen Idee anregen. Die obendrein noch gefällig sein musste, um verkäuflich zu sein.

Michaël bemühte sich, oft vergebens, bei österreichischen und niederländischen Zeitungen und Zeitschriften um journalistische Aufträge und besserte sein Einkommen mit Gelegenheitsarbeiten auf: Wohnungen renovieren, Computer reparieren, Software entwerfen, Tonbänder abtippen. Er ist geschickt, kann alles, und wenn er nicht weiterweiß, improvisiert er. Eigentlich versteht sich Michaël als Schriftsteller, doch seine Sprache, sagen die Lektoren, sei zu kompliziert, seine Texte seien unverkäuflich. Aber Michaël lässt sich nichts sagen. Lieber tippt er Tonbänder ab, als sich anzupassen. Er will wehtun, sagt er, zum Denken anregen, zu Erkenntnissen führen. In einer Welt, in der die meisten alles daransetzen, sich anzupassen, ist eine solche Haltung für andere zwar anstrengend, aber doch auch eindrucksvoll.

Ruth war beeindruckt. Andächtig hörte sie ihm zu, wenn er ihr seine Position mit dieser schönen Stimme erläuterte und verächtlich von Künstlern sprach, deren Werk vor allem gefällig sein wollte. Dass er mit solchen Äußerungen ihre Arbeit herabsetzte, sah Ruth nicht. Was sie schuf, war ja vielleicht auch nicht als Kunst zu betrachten. Schmuck war da, um zu gefallen, die Trägerin zu schmücken. Auch Michaël schien dieser Widerspruch nicht zu stören. Alles, was sie tat, schien ihm recht zu sein.

Nach der ersten Begegnung trafen sie sich wieder, sie konnte nicht widerstehen. Sex hatten sie vorläufig keinen mehr, doch gerührt beobachtete sie seine Bemühungen um die Verbesserung seines Äußeren.

Dass sie sich auf dem Volksstimmefest treffen würden, wussten sie nicht, aber denken hätten sie es sich können. Noch heute bezeichnet die geschrumpfte Kommunistische Partei Österreichs die alljährliche Großveranstaltung auf der Praterwiese als «Wiens schönstes Fest», obwohl das einst täglich erscheinende Zentralorgan heute nur noch monatlich zu haben ist und sich zu «Volksstimmen» pluralisiert hat. Weder Ruth noch Michaël waren jemals Kommunisten im Sinne einer Parteimitgliedschaft, aber das kurz nach Kriegsende gegründete Fest lässt sich in Wien keiner entgehen, der auch nur einigermaßen links angehaucht ist. Lesungen unter dem Banner «Das linke Wort», «Essen und Kunsthandwerk aus fünf Kontinenten», eine kubanische Musikgruppe und viele Caipirinhas sorgen alljährlich in der Spätsommerhitze für unverminderten Massenandrang. Das Wesentliche am Volksstimmefest aber ist, dass man sich trifft. Totgeglaubte Bekanntschaften werden aufgefrischt, alte Feindschaften begraben, die neuen Freundinnen und Freunde abgelegter Lieben begutachtet.

Auf dem Volksstimmefest also trat Michaël vor Ruth wie eine Erscheinung: Seine Haare waren kurzgeschnitten, ein für den Anlass völlig ungeeignetes, mit Dollarzeichen gemustertes orangefarbenes Buschhemd umspielte seine runden Hüften, irgendeine wohlmeinende Freundin hatte es ihm geschenkt. Er habe begriffen, dass er ihr seinen Kult des Hässlichen nicht zumuten könne, sagte er verschämt.

«Kult des Hässlichen?», fragte Ruth entgeistert. Seit Ende der heißen Phase der Frauenbewegung bemüht sie sich um ihr Aussehen. So hat er sie kennengelernt: mit roten Lippen, Highheels fürs Rendezvous und feiner Unterwäsche. Nicht immer hatte sie so ausgesehen, und ihr erstes Lippenrot nach Jahren der Enthaltsamkeit war ein schamhafter Akt der Rebellion gegen die feministische Kleiderordnung der Siebziger. Auch dass sie sich ihren neuen Fundus an BHs, Slips und Hemdchen mit dezenter Spitze just in jenem Laden kaufte, dessen Fenster sie seinerzeit mit lila Farbe besprüht hatte, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Dass sie überhaupt BHs trug, wäre in den Siebzigern ein Sakrileg gewesen. Zwar hatte Ruth, auch als sie in Jeans, Palästinensertuch und Nato-Jacke herumlief und versuchte, ihre Weiblichkeit herunterzuspielen, gut ausgesehen. Aber als ihr in der WG die geliebte Nato-Jacke (zusammen mit einem Exemplar der «Grundrisse» von Karl Marx) geklaut wurde, nahm sie das Ereignis zum Anlass, um ihre Garderobe zu überholen.

«Wenn mein Freund Walter mit mir in die Kneipe gegangen ist, um sich ein Mädchen aufzureißen, hat er mich immer als Gesprächspartner gebraucht, um der Frau an unserem Tisch zu zeigen, was für ein toller Hecht er ist. Und sie sitzt da und himmelt ihn an. Das war für mich unerträglich. Ich wollte mit meinen Mängeln und Ängsten geliebt werden und nicht, weil ich eine Funktion als Mann erfülle, weil ich Termine in London und Paris habe. Wenn eine Frau meine unansehnliche Erscheinung überwindet, dann hat sie sich wenigstens Mühe gegeben, nach mir selbst zu schauen und nicht nach meinem Klischee.»

«Ist das nicht eine maßlose Überheblichkeit? Wir haben doch auch ein Recht auf Schönheit.» Bei Ruth meldeten sich feministische Reflexe. «Ich strenge mich an, gut auszusehen, für dich und für andere, das wird von mir erwartet.»

«In Beziehungen, die mir wichtig waren, habe ich ja auch immer sofort begonnen, mein Aussehen zu ändern. Das war mir schon klar, dass ich so nicht zumutbar war. Es hat mir dann auch Spaß gemacht, mich um mein Äußeres zu kümmern – wenn ich mir sicher sein konnte, dass endlich ich gemeint war und nicht meine Funktion als Mann.»

Ruth hatte also noch Grund zur Hoffnung.

«Du suchst dir deine Frauen doch auch nach ästhetischen Kriterien aus. Auf den Fotos, die du mir gezeigt hast, waren allesamt gutaussehende Frauen. Und ich selbst bin ja auch nicht übel.»

«Du bist wunderschön», sagte er und küsste ihr die Hand. «Da bin ich wirklich in der Zwickmühle. Mit dem Kopf wehre ich mich gegen eine Normierung der Körperästhetik von Mann und Frau, aber ich merke, dass ich selbst Kriterien anwende, die mir suspekt sind. Ich wäre ungleich stolzer, wenn ich mich über solche ästhetischen Normen hinwegsetzen könnte.»

Ruth war froh, ihm diese Anstrengung nicht abverlangen zu müssen.

Dann bot er ihr an, seinen Körper innerhalb eines Monats in Form zu bringen, sie müssten sich, wenn ihr das lieber wäre, während dieser Zeit nicht sehen. Ihn mehrere Wochen nicht zu sehen, war für Ruth schon längst unvorstellbar. Dass er sie ohne jede Einschränkung wollte, wirkte wie eine Droge, gegen die sie machtlos war. Da war plötzlich einer, der ihr alles, was ihr bisher gefehlt hat, im Übermaß anbot. Begeistert sah sie zu, wie sein Fett von Tag zu Tag schmolz. Er aß nur noch Gurken und Tomaten und hörte mit dem Trinken auf. Zum Vorschein kamen hübsche Schlüsselbeine und kantige Hüftknochen, bald konnte er die Jeans tragen, die ihr selbst nicht mehr passten. Und seine vom Alkohol verquollenen Augen wurden wach und klar. Der hässliche Frosch verwandelte sich innerhalb von sechs Wochen in einen Prinzen, wie sie ihn sich bezaubernder nicht wünschen konnte.

Doch als sie wieder mit ihm schlief, als sie sich so weit geöffnet hatte, dass alte Wunden bloßlagen, kehrte die Angst zurück, die Atemnot, das Asthma, manchmal hatte sie Weinkrämpfe. In ihrer Familie hatte es keine Berührungen gegeben. Umarmen, Küssen und Streicheln war unbekannt. Ihr Bruder machte zur Begrüßung eine steife Verbeugung, die Hand reichte er nur, wenn es unbedingt sein musste. Als Ruth etwa vier war, steckte ihr der Vater einmal den Finger ins Ohr, das ist eine der wenigen Berührungen, an die sie sich erinnert. Sie saß auf seinem Schoß und hielt ganz still, horchte gebannt auf das wohlige Rauschen, das der Finger in ihrem Ohr erzeugte. Es ist eine so starke erotische Erinnerung, dass sie nicht einmal ihrer Therapeutin davon zu erzählen wagte. Das Rauschen im Ohr gefällt ihr heute noch. Michaël mag es nicht, wenn sie ihm den Finger ins Ohr steckt.

Ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch suchte Ruth das Fehlen körperlicher Nähe in der Kindheit durch Sex auszugleichen. Fast immer wurde sie enttäuscht, denn es genügte einfach nie. Doch unermüdlich suchte sie weiter. Oft brach sie nach dem Orgasmus in Tränen aus, denn der Mangel machte sich augenblicklich wieder bemerkbar. Ihre Unersättlichkeit schreckte die Männer ab, sie fühlten sich von ihrem Sehnen bedrängt und flohen. Und dann kam Michaël, und seine Liebe duldete keine Widerrede. Sträuben war sinnlos. Für sie war es wie das ungläubige Staunen, das einen überkommt, wenn man nach einer Irrfahrt durch eine fremde Stadt plötzlich unerwartet vor dem verloren geglaubten Ziel steht.