9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

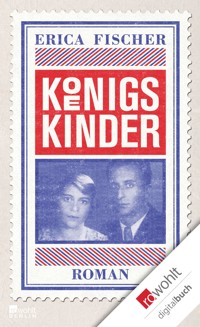

Schon seit zwei Jahren leben Irka und Erich, die vor den Nazis aus Wien geflohen sind, in London. Bescheiden schlägt sich das junge Ehepaar durch – bis die englische Regierung 1940 viele männliche Ausländer interniert, auch Erich. Als man den Festgesetzten einen Neustart in Kanada anbietet, ist Erich sofort entschlossen; Irka soll bald nachkommen. Doch die Reise auf dem Truppentransporter Dunera wird zu einer bösen Überraschung: Sie geht nach Australien! Nach einer qualvollen Passage – 2500 Menschen sind unter Deck gepfercht, die Besatzung hält die überwiegend jüdischen Flüchtlinge für Nazis – wartet auf Erich nur das Wüstencamp Hay in New South Wales. Immerhin bauen die Internierten, darunter Künstler, Politiker und Wissenschaftler, dort trotz erbärmlicher Umstände eine lebendige Gemeinschaft auf. Währenddessen leidet Irka in London einsam unter Not und Ungewissheit. Erst nach Monaten erhält sie Nachricht von ihrem Mann. Doch beiden steht ein Schicksalsjahr bevor … Eine abenteuerliche Liebe und die hierzulande kaum bekannte, unglaubliche Geschichte des Schiffs Dunera und des Wüstencamps Hay: Erica Fischer erzählt davon in einem spannungsvollen Roman, dem das Schicksal ihrer Eltern zugrunde liegt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Erica Fischer

Königskinder

Roman

Über dieses Buch

Schon seit zwei Jahren leben Irka und Erich, die vor den Nazis aus Wien geflohen sind, in London. Bescheiden schlägt sich das junge Ehepaar durch – bis die englische Regierung 1940 viele männliche Ausländer interniert, auch Erich. Als man den Festgesetzten einen Neustart in Kanada anbietet, ist Erich sofort entschlossen; Irka soll bald nachkommen. Doch die Reise auf dem Truppentransporter Dunera wird zu einer bösen Überraschung: Sie geht nach Australien! Nach einer qualvollen Passage – 2500 Menschen sind unter Deck gepfercht, die Besatzung hält die überwiegend jüdischen Flüchtlinge für Nazis – wartet auf Erich nur das Wüstencamp Hay in New South Wales. Immerhin bauen die Internierten, darunter Künstler, Politiker und Wissenschaftler, dort trotz erbärmlicher Umstände eine lebendige Gemeinschaft auf. Währenddessen leidet Irka in London einsam unter Not und Ungewissheit. Erst nach Monaten erhält sie Nachricht von ihrem Mann. Doch beiden steht ein Schicksalsjahr bevor …

Eine abenteuerliche Liebe und die hierzulande kaum bekannte, unglaubliche Geschichte des Schiffs Dunera und des Wüstencamps Hay: Erica Fischer erzählt davon in einem spannungsvollen Roman, dem das Schicksal ihrer Eltern zugrunde liegt.

Impressum

Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2012

Copyright © 2012 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin

Karten Peter Palm, Berlin

Umschlaggestaltung ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München

ISBN Buchausgabe 978-3-87134-741-2 (1. Auflage 2012)

ISBN Digitalbuch 978-3-644-11241-4

www.rowohlt-digitalbuch.de

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Literaturhinweise

Außerdem danke ich

Für meine Eltern

1

Es ist der zwanzigste Juni 1940, ein sonniger Donnerstagvormittag in London. Im Hyde Park zwitschern die Vögel, und Schwäne gleiten über das reglose Wasser des Serpentine. Auf dem menschenleeren Rasen sitzen eine Frau und ein Mann in Liegestühlen. Die Frau trägt ein geblümtes Kleid und hat die Schuhe ausgezogen. Geistesabwesend betrachtet sie ihre Füße mit den rot lackierten Zehennägeln. Das Sakko des Mannes hängt über der Lehne seines Liegestuhls, sein aufgeknöpftes Hemd ist zerknittert. Die beiden halten sich an den Händen und sprechen leise miteinander, ohne sich dabei anzusehen.

«Du musst jetzt stark sein, liebes Kind.»

Sie wendet sich ihm zu. Ihre Augen sind groß und braun. Das kurzgeschnittene dunkle Haar fällt ihr weich in die Stirn. «Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Wir waren schon so oft getrennt, aber diesmal ist es anders. Ich habe Angst.»

«Wer weiß. Vielleicht übersehen sie mich.»

«Erst stufen sie uns als refugees from Nazi oppression ein, und jetzt sollen wir auf einmal Fünfte Kolonne sein. Das heißt du, ich bin ja nur eine Frau.»

Ihr Deutsch hat einen harten Klang.

«Da haben sie allerdings recht. Oder wärst du etwa in der Lage, den Sturz der britischen Regierung zu planen? Aber du musst zugeben: Von einem Tag auf den anderen von einem bedauernswerten Flüchtling zu einem enemy alien und Fifth Columnist zu mutieren, entbehrt nicht einer gewissen Komik.»

Sein Wienerisch gibt dem sarkastischen Unterton etwas Vertrautes, dem sie sich nicht entziehen kann.

«Deine Augen sind so blau», flüstert sie.

Er lächelt und streichelt ihr die Wange.

«Es wird alles gut werden. Wir haben schon so viel miteinander durchgestanden.»

«Ja, aber gemeinsam! Wenn die Deutschen kommen, und du bist nicht bei mir, was dann, Erich?»

«Die Deutschen werden nicht kommen.»

«Du und dein Optimismus. Du weißt doch, dass die Picture Post ihre ganze letzte Ausgabe der Frage gewidmet hat, wie man sich verhalten soll, wenn die Deutschen kommen. Für die Post ist eine Invasion durchaus realistisch.»

«Ja, ja, und wir sollen uns alle mit Molotowcocktails eindecken! So ein Schwachsinn.»

«Und Churchill? Wenn die deutschen Fallschirmjäger kommen, wird es sowohl für die Engländer als auch für uns besser sein, nicht hier zu sein. So hat er es gesagt, nicht wahr? Ich kann mich noch genau erinnern, wie du mir die Zeitung mit seiner Rede gezeigt hast.»

Darauf weiß Erich nichts zu antworten.

«Meine Süße, schau, wie blau der Himmel ist. Aber du siehst hinter diesem Baum sicher eine graue Wolke. Stimmt’s?»

«Wenn ich dich ansehe, mein Junge, wird mir blau vor den Augen. Es ist, als würde der Himmel durch deine Augen scheinen.»

Erich schmunzelt. Er weiß um die Wirkung seiner Augen.

«So friedlich ist es hier. Wir sitzen in dieser grünen Oase, werden uns heute Abend saftige englische Butter aufs Brot schmieren, und auf der anderen Seite des Kanals ist die Hölle los. Irgendwie irreal. Frankreich kapituliert. De Gaulle in London. Wer hätte sich das noch vor einem Jahr vorstellen können.»

«Wer kann die Deutschen jetzt noch aufhalten? Wenn sie kommen, dürfen nur noch Personen mit Ariernachweis das Gras betreten. Dann können wir hier nicht mehr zusammen sitzen.»

«Hast du nicht de Gaulles Rede im Radio gehört?» Erich breitet theatralisch die Arme aus. «Die Flamme des französischen Widerstands wird nicht erlöschen! Wir müssen dran glauben.»

«Die Franzosen! Die waren schon immer groß in patriotischen Gesängen. Wie meine Polen. Nur nicht der Realität ins Auge schauen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Engländer nicht einmal mehr Zement haben, um die öffentlichen Schutzräume weiterzubauen.»

«Irka! Neulich habe ich auf der Straße eine Gruppe englischer Soldaten gesehen, die aus Dunkirk evakuiert worden sind – übrigens eine großartige logistische Leistung der Engländer. Sie lachten, ballten die Fäuste und zeigten mit dem Daumen nach oben. Den Passanten riefen sie zu: ‹We’ll be back in France before long!›»

«Sie sind naiv, sie kennen die Nazis nicht. Sie wissen nicht, wozu die fähig sind. Wir wissen es. Aber trotzdem, Emmerich: Ich lass mich gern von dir – pocieszać, wie sagt man nur? – trösten. Wer wird das tun, wenn du weg bist?»

«Emmerich? So schlimm steht es schon um uns?»

«Manchmal muss ich dich einfach necken mit deinem komischen Namen. Du bist mein Junge, mein Jüngelchen, mein liebster chłopak, auf den ich gut achtgeben muss. Wenn sie dich nach Kanada schicken, werde ich dir warme Unterwäsche kaufen.»

«Vorläufig bin ich noch hier, und es ist warm wie schon lange nicht mehr. Die Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wer weiß, wann sie wiederkommt, wir sind schließlich in England. Auf ins Schwimmbad! Ich kauf dir auch ein Eis.»

Hand in Hand schlendern sie hinüber zu Lansbury’s Lido. Trotz ihrer hochhackigen Schuhe sieht Irka neben ihm aus wie ein kleines Mädchen. Der an Wochenenden überfüllte Badeplatz am See ist an diesem Vormittag wie ausgestorben.

Erich öffnet den Verschluss seiner Kamera, deren Objektiv selbsttätig herausspringt, was Irka jedes Mal von neuem fasziniert. Sie stellt ein Bein vor das andere und setzt ihr melancholisches Lächeln auf, das ihr ihrer Meinung nach am besten zu Gesicht steht. Es ist gewagt, als «feindlicher Ausländer» in der Öffentlichkeit zu fotografieren, denn eigentlich hätte man den Fotoapparat zu Kriegsbeginn abgeben müssen. Doch Erich konnte sich von seiner Voigtländer Bessa nicht trennen, mit der er leidenschaftlich Schwarzweißfotos aufnimmt, Format 45 × 60 Millimeter.

Ein älterer Herr, der sie mit einem verklärten Lächeln beobachtet, bietet sich an, ein Foto von ihnen zu machen. Erich legt den Arm um seine kleine Frau.

«Ein schönes Paar», murmelt der Engländer, als er durch den Sucher blickt. Dann drückt er den Auslöser. Es klickt.

Mit einer angedeuteten Verbeugung reicht er Erich die Kamera zurück. «Es war mir ein Vergnügen.»

«Vielen Dank.» Erich verbeugt sich seinerseits formvollendet und streckt ihm die Hand hin. «I’m Eric. That’s Irene. We’re enemy aliens.»

Irka stößt Erich mit dem Ellbogen in die Rippen. «Bist du meschugge?»

«Gut getarnt, merkt man gar nicht!», lacht der Mann.

«Siehst du», schmunzelt Erich. «Die Engländer werden die Jerries nicht hereinlassen. Sie haben viel zu viel Humor. Und jetzt ab ins Wasser. Ich möchte sehen, wie sich deine Brüste im nassen Badeanzug abzeichnen. Davon mach ich mir dann ein Foto und nehm es mit nach Kanada!»

Irka kichert verlegen. Sie mag es, wenn ihr Junge schlüpfrige Bemerkungen macht.

2

Zu Kriegsbeginn mussten Irka und Erich sich bei der englischen Polizei registrieren lassen und einmal wöchentlich melden. Nachdem sie vor ein Tribunal geladen worden waren, das darüber zu entscheiden hatte, bei welchen deutschen und österreichischen Ausländern im Land es sich um echte Flüchtlinge handelte, und ihnen die Flüchtlingskategorie C zuerkannt wurde, wähnten sie sich unter dem offiziellen Siegel «refugees from Nazi oppression» in Sicherheit. Irkas Fall schien von Anfang an eindeutig zu sein, schließlich war sie Jüdin, doch Erich hatte Glück, denn manche Tribunale begriffen nicht, dass auch sogenannte Arier überzeugte Nazigegner sein konnten.

Etwa sechshundert Personen wurden der Kategorie A zugeordnet. Sie galten, ob gerechtfertigt oder nicht, als hochgradiges Sicherheitsrisiko und wurden sofort interniert. Ungefähr genauso viele fielen in die Kategorie B, sie unterlagen gewissen Reisebeschränkungen. Die überwiegende Mehrzahl, etwa 55000 Menschen, wurde als Flüchtlinge anerkannt und konnte sich weiterhin frei bewegen.

Beruhigt setzten Erich und Irka ihre Arbeit als Hausangestellte fort; die einzige Tätigkeit, die ihnen erlaubt war. Sie waren auf einem Landsitz in den Hügeln von Wiltshire in Südengland beschäftigt, Erich als Butler, Irka als housemaid. Sie hatten zu essen und ein Dach über dem Kopf, und sie waren zusammen. Während Irka die Wohnräume sauber hielt, musste Erich das Billardzimmer aufräumen und für die Herrschaften den Tisch decken. Als Arbeitersohn hatte er keine Ahnung, wohin er Fischmesser und Dessertlöffel legen sollte. Mit einem Plan in der Hand, den Irka gezeichnet hatte, gelang es ihm leidlich.

Es ging ihnen nicht schlecht in Wiltshire. Rund um das prachtvolle Gebäude nichts als saftige Wiesen und Schafherden, Herrschaftsgüter mit üppigen Gärten und altenglische Landhäuser mit Strohkapuzen. An ihren freien Tagen unternahmen sie Ausflüge nach Shaftesbury und Salisbury. Doch gerade die Idylle war schwer auszuhalten. Mit wachsender Beunruhigung verfolgten sie den Kriegsverlauf. Der Kontakt zu ihren Verwandten war inzwischen abgebrochen. Erichs Vater und seine Brüder in Wien, vor allem aber Irkas Eltern und ihr jüngerer Bruder im besetzten Warschau lebten in einer anderen Welt, die unerreichbar geworden war.

Im Frühjahr kündigte Irka ihre Stellung und zog nach London. Sie hatte Aussicht, dort in ihrem an der Wiener Kunstgewerbeschule erlernten Beruf als Goldschmiedin zu arbeiten, und bereitete eine Kollektion vor. In Wien hatte sie angefangen, mit ihrer Arbeit gutes Geld zu verdienen. Ihre überwiegend aus Silber gestalteten Schmuckstücke waren eine gelungene Mischung aus der Anfang des Jahrhunderts gegründeten und 1932 aufgelösten Wiener Werkstätte und Einflüssen aus ihrer Heimat. So verwendete sie gern die in Polen beliebten roten Korallen zur Verzierung stilisierter Blüten.

Doch der englische Juwelier, mit dem sie im Gespräch war, erwartete eine finanzielle Vorleistung, die sie nicht erbringen konnte, und die Sache zerschlug sich. In Kriegszeiten haben die Leute anderes im Kopf, als Schmuck zu kaufen. Im Mai kam Erich nach, da war der Appeasement-Politiker Neville Chamberlain eben als Premier zurückgetreten, und der energische Winston Churchill hatte eine Regierung der Nationalen Koalition gebildet.

Als Erichs Internierung immer wahrscheinlicher wurde, beschlossen sie, vorerst von ihrem Ersparten zu leben und die ihnen verbleibende Zeit gemeinsam zu verbringen. Denn die Stimmung begann allmählich zu kippen. Die längste Zeit war die britische Öffentlichkeit den Flüchtlingen gegenüber wohlgesinnt gewesen. Auch noch, als im Januar einige Boulevardblätter sie als Spione und Saboteure anschwärzten. Ein Kommentator des linken New Statesman, Erichs Lieblingszeitschrift, äußerte die Vermutung, die Vorwürfe würden von der Armee lanciert. Die im Daily Express und im Daily Herald veröffentlichten Verleumdungen bereiteten den Boden für einen neuen Weg in der Ausländerpolitik. Erich verbrachte seine Vormittage damit, in der öffentlichen Bibliothek die Tageszeitungen zu lesen und in ein Notizbuch einzutragen, was ihm wichtig erschien.

Nachdem die 4. Panzerdivision der deutschen Wehrmacht am zehnten Mai bis zur französischen Kanalküste vorgedrungen war, wurde am elften Mai die erste Kabinettssitzung unter dem Vorsitz des neuen Premiers Sir Winston Churchill abgehalten. (Und am zwölften Mai begann die Royal Air Force mit der Bombardierung deutscher Städte, Mönchengladbach machte den Anfang.) Der vierte Tagesordnungspunkt der Londoner Kabinettssitzung lautete «Invasion Großbritanniens». Innenminister Sir John Anderson wurde von der britischen Generalität aufgefordert, den Küstenstreifen von Ausländern zu räumen, also erklärte Anderson unverzüglich die gesamte Ostküste von Inverness im Norden bis Dorset im Süden zur Schutzzone. 2200 deutsche und österreichische Männer im Alter zwischen sechzehn und sechzig, die in dieser Region lebten, wurden «vorübergehend interniert», wie es hieß. Darunter befanden sich auch Urlauber, die das Pech hatten, das Pfingstwochenende für einen Ausflug ans Meer genutzt zu haben.

Als die Niederlande kapitulierten, wurden alle männlichen Deutschen und Österreicher der Kategorie B in einer Überraschungsaktion festgenommen und von Soldaten in geschlossener Formation in ein Internierungslager eskortiert. «Act! Act! Act! Do it now», rief der Titel eines Korrespondentenberichts in der Daily Mail vom vierundzwanzigsten Mai. Beunruhigt stellte Erich fest, dass nun auch seriöse Zeitungen wie die Times mitzogen.

«Wir müssen uns bereithalten», warnte er Irka. «Und dass du mir deine Reize in meiner Abwesenheit nicht irgendwelchen Männern anbietest, die in der Rüstungsindustrie arbeiten!»

Irka sah ihn verdutzt an.

«Hier, lies das. Ich hab’s dir aus dem Sunday Chronicle abgeschrieben: ‹Es gibt Anzeichen dafür, dass einige der Frauen – durchweg sehr hübsch – sich nicht zu schade sind, ihre Reize jungen Männern anzubieten, die dafür empfänglich sind, besonders wenn sie in Rüstungsbetrieben arbeiten.›»

Sie lachten. Doch als hätte die Zeitung es angeordnet, wurden tags darauf dreitausend Frauen der Kategorie B auf der Isle of Man interniert.

Nach dem Rückzug der englischen Truppen aus dem französischen Dünkirchen wurde über alle Ausländer, mit Ausnahme der Franzosen, eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Gegen die in England lebenden local Italians war seit einiger Zeit eine rassistische Propaganda im Gang, um die sich vor allem die Tageszeitung The Daily Mirror verdient machte. Sie bezeichnete die elftausend in London lebenden Italiener in einem Artikel als «unverdaulichen Bevölkerungsanteil», dessen ungeachtet würden Schiffe weiterhin «jede Menge braunäugige Francescas und Marias sowie Ginos, Titos und Marios mit Augenbrauen wie Küchenschaben an Land spülen». Am Mittelmeer braue sich ein Sturm zusammen, und «selbst der friedliche, gesetzestreue Cafébesitzer am Ende der Straße spürt eine Welle patriotischer Raserei, wenn er den Namen Mussolini vernimmt».

Erich und Irka waren entsetzt, nun auch in England eine Xenophobie zu erleben, wie sie ihr eben erst aus Österreich entronnen waren.

Nach Mussolinis Kriegserklärung an England und Frankreich am zehnten Juni begann man mit der Festnahme von Italienern, und antiitalienische Ressentiments lösten Angriffe auf italienische Geschäfte und Cafés aus. Der britische Inlandsgeheimdienst stellte Listen angeblich gefährlicher Personen zusammen, die im Morgengrauen von Polizeibeamten abgeholt wurden. Am Ende wurden 4500 Italiener verhaftet und interniert, darunter nicht wenige, die seit Jahrzehnten in England lebten und deren Söhne dort geboren waren und in der britischen Armee dienten. Der Schriftsteller George Orwell klagte, man könne in London keine anständige Mahlzeit mehr bekommen, weil die Chefs des Savoy, des Café Royal, des Piccadilly und vieler anderer Restaurants in Soho und Little Italy eingesperrt worden seien.

Angefeuert von Churchills Schlachtruf «Collar the lot» – «Schnappt sie euch alle» –, den anfangs niemand so richtig ernst nahm, internierte man ab der zweiten Junihälfte immer mehr harmlose deutsche und österreichische Männer, ohne sich noch die Mühe zu machen, auf den vorübergehenden Charakter der Maßnahme hinzuweisen. Die Öffentlichkeit wurde in dem Glauben gelassen, bei den Festgenommenen handele es sich um Personen, die sich in irgendeiner Weise verdächtig gemacht hätten.

Das ärgerte Erich am meisten. Er kannte Leute, die in Dachau ihre Gesundheit verloren hatten und nun erneut hinter Stacheldraht gesteckt wurden. Gleichzeitig dachte niemand daran, einen britischen Demagogen wie Sir Oswald Mosley zu internieren, dessen faschistische Schlägertrupps im überwiegend von Juden bewohnten Londoner East End Straßenschlachten provoziert hatten. Erich machte sich keine Illusionen, dass sein untadeliger politischer Hintergrund ihn jetzt noch schützen könnte.

Sir Anderson hatte eine Standardformel parat, um jede Kritik an der Internierungspraxis zum Schweigen zu bringen: «Ich fürchte, dass ein gewisses Ungemach für die Flüchtlinge nicht von den Bedingungen zu trennen ist, unter denen wir im Augenblick leben.»

Die Angst vor einer deutschen Invasion hatte weite Kreise der Bevölkerung erfasst. Immer öfter erschallte der Ruf «Interniert sie alle!». Es ging das Gerücht um, die Königliche Familie habe sich nach Kanada abgesetzt, und Kinder, deren Eltern es sich leisten konnten, wurden zu Tausenden evakuiert. Obwohl die Verhandlungen mit Kanada und Australien zur Übernahme von Flüchtlingen geheim waren, sickerte durch, dass die Regierung über eine Verschiffung der «feindlichen Ausländer» nach Übersee nachdachte.

Erich und Irka sind also auf die Polizisten vor ihrer Tür gefasst. Der gepackte Koffer steht seit Tagen bereit. Sie haben überlegt, wie sie die «unvermeidliche Maßnahme» der Internierung zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Sollte man die Männer nach Übersee schicken, so haben sie vereinbart, würde sich Erich freiwillig melden, vorausgesetzt, Irka dürfe ihm bald nachfolgen. In den Dominions, weitab vom Kampfgeschehen, würde sich womöglich eher eine Gelegenheit auf Freilassung ergeben. Nach Jahren der Verfolgung, zuerst durch die Austrofaschisten, dann durch die Nazis, wollen sie nur noch eins: ein gemeinsames Leben in Ruhe und Freiheit.

Der nahende Abschied fällt ihnen dennoch schwer. Irka schluchzt, zu viele Trennungen hat sie in den letzten Jahren durchlebt. Ihrer schwangeren Schwester ist es gelungen, noch knapp vor Kriegsbeginn mit ihrem Mann von Polen nach Australien auszuwandern. Wenigstens sie ist in Sicherheit. An ihre Eltern und ihren Bruder in Warschau will sie gar nicht denken. In England kennt sie nur wenige, denen sie sich anvertrauen kann, Erich ist ihre wichtigste Stütze. Dass er ihr zwei Monate nach ihrer Flucht aus Wien mit einem Touristenvisum nachreisen konnte und dann auch noch als Flüchtling anerkannt wurde, hat ihr eine Zeitlang die Lebensfreude wiedergegeben. Mit Erich kann sie sogar darüber lachen, dass sie, die elegante Tochter eines Warschauer Filzfabrikanten und hoffnungsvolle, umschwärmte Kunststudentin aus Wien, sich nun als Putzfrau verdingen muss.

Bevor Erich in England eintraf, war ihr nicht nach Lachen zumute gewesen. Der erste Job, den sie über eine Arbeitsagentur gefunden hatte, brachte sie im Oktober 1938 in das Haus einer griesgrämigen alten Frau, deren einziger Spaß darin bestand, ihre junge Hausangestellte zu schikanieren. Sie hatte keine Ahnung, welcher Hölle diese gerade entronnen war, es interessierte sie auch nicht.

«Wieso haben Sie denn so viele Koffer?», fragte sie bei Irkas Ankunft.

«Ich musste doch alles mitnehmen.»

Ungläubig schüttelte die Alte den Kopf. «Noch nie hatte ich eine Haushaltshilfe mit drei Koffern.»

Die Köchin des Hauses führte Irka in ihr Zimmer unter dem Dach.

«Wieso ist hier kein Licht?»

«Dienstboten brauchen kein Licht.»

Die Köchin gab ihr sechs Flaschen und eine Handvoll Kerzen, die Irka in die Flaschenhälse steckte und um sich herum aufstellte. Wie aufgebahrt lag sie im Bett und weinte.

Der einzige Vorteil in diesem Haus war, dass ihre Alte selten vor dem Mittagessen aufstand. Vormittags schaltete Irka den Staubsauger ein und machte es sich mit ihren Englisch-Vokabeln in einem der weichen Fauteuils bequem. So rasch wie möglich Englisch zu lernen war jetzt ihre vordringlichste Aufgabe. In der Schule in Warschau hatte sie nur Französischunterricht gehabt.

Als Erich ankam, konnte sie sich bereits radebrechend verständlich machen. Mit fliegenden Fahnen kündigte sie ihrer Alten und zog zu ihm in seine Pension. Er beantragte eine Arbeitsbewilligung, und als married couple machten sie sich auf die Suche nach einer Anstellung. An einem bestimmten Tag hatten sie sich in einer zugigen Lagerhalle einzufinden, und englische Damen aus der Provinz kamen angereist, um sich ihre Dienstboten auszusuchen. Wie Pferde auf dem Jahrmarkt wurden sie begutachtet. Mit seinem blendenden Aussehen hatte Erich gute Karten. «I’ll take him!», schallte es quer durch die Halle. Irka musste die Lady notgedrungen mit in Kauf nehmen.

Als sie Erich einige Monate später dazu verdonnern wollte, am Sonntag die Fenster zu putzen, regte sich sein gewerkschaftliches Bewusstsein. «Sie können mich mal», sagte er, und sie kündigten.

Mit ihren Koffern zogen sie die Landstraße entlang und sangen «Wozu ist die Straße da, zum Marschieren, zum Marschieren in die weite Welt». Zu verlieren hatten sie nichts. Sie waren jung und verliebt. Und zwischen ihnen und den Nazis lag der Kanal.

3

Am vierundzwanzigsten Juni klopft es früh am Morgen an die Tür des möblierten Zimmers im Londoner Stadtteil Paddington, in dem Irka und Erich vor einigen Monaten ihr Domizil aufgeschlagen haben.

«Es ist so weit», flüstert Irka, augenblicklich hellwach, und klammert sich an ihren Mann.

Erich entwindet sich aus ihrer Umarmung, küsst sie auf die Stirn und geht öffnen.

Zwei Polizisten seien gekommen, meldet die Hauswirtin Mrs. Needham, und würden nach ihm verlangen. Sie trägt einen rosa Morgenmantel und hat Lockenwickler im Haar. So hat er sie noch nie gesehen.

«Sie kommen mich holen», sagt Erich mit belegter Stimme.

«Wir haben die Anweisung, Sie zur Internierung mitzunehmen», leiert einer der beiden hochgewachsenen Männer, deren hohe, schwarze Polizeihelme sie noch größer erscheinen lassen, wie auswendig gelernt herunter. «Bitte packen Sie Waschzeug, Kleidung und Unterwäsche zum Wechseln sowie andere unverzichtbare Dinge ein. Wir geben Ihnen eine halbe Stunde.»

Erich fühlt sich wie Kafkas Josef K., dem die beiden Wächter seine Verhaftung mitteilen, ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen, was ihm vorgeworfen wird. Anders als Josef K. lehnt sich Erich jedoch nicht auf, denn er ist auf diesen Augenblick seit Wochen vorbereitet.

Für den Abschied bleibt wenig Zeit, die Polizisten warten draußen vor der Tür. Aber sie sind höflich und entschuldigen sich sogar für die frühe Morgenstunde, sie hätten eben ihre Anweisungen. «Es ist nur vorübergehend», versichern sie. «Sie werden bald zurück sein.»

Mit verweinten Augen beugt sich Irka aus dem Fenster und sieht Erich nach. Bevor er in das wartende Auto steigt, dreht er sich noch einmal um und setzt sein jungenhaftes Grinsen auf, das sie so sehr liebt. Er reckt den Daumen nach oben, wie er es sich von den englischen Soldaten abgeschaut hat.

«Rauch nicht zu viel», ruft ihm Irka hinterher und zündet sich eine Zigarette an.

Kurz darauf klopft es ein zweites Mal an diesem Morgen an die Tür. Diesmal ist die Wirtin angezogen, und ihr silbergraues Haar liegt sorgsam onduliert auf ihrem Kopf wie eine Mütze. Irka trägt immer noch ihren Pyjama. Mrs. Needham bringt ein Tablett mit einer Kanne Tee, einem Kännchen Milch und einigen Butterkeksen auf einem geblümten Porzellanteller.

«Das wird Sie aufrichten, Irka.»

«Oh, danke. Das ist genau das, was ich jetzt brauche.»

Schniefend hievt Irka einen Stapel Zeitungen, die Erich am Vorabend noch studiert hat, aufs Bett und lädt die Wirtin ein, sich mit ihr ans runde Teetischchen zu setzen.

«Ich weiß, es ist schwer für Sie, so ganz allein in einem fremden Land. Es tut mir so leid. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann.»

Irka versucht, ein mutiges Lächeln aufzusetzen. «Wenn sie ihn nach Übersee schicken, wird er dafür sorgen, dass ich nachkommen kann. Das ist meine einzige Hoffnung.»

«Er wird es schaffen, ganz gewiss. So ein feiner Gentleman, Ihr Eric. Alle werden ihm glauben, dass er nichts Böses gegen uns im Schilde führt. Vielleicht schicken sie ihn auch bald wieder zurück zu Ihnen.»

«Wir sind Trennungen gewohnt. In Wien waren wir beide im Gefängnis. Leider nicht in derselben Zelle.»

«Im Gefängnis?»

Vielleicht hätte sie das besser nicht sagen sollen. Bisher waren sie immer vorsichtig, haben Mrs. Needham kaum etwas über ihr Vorleben erzählt. Nun muss Irka eine Erklärung anbieten.

«Also das war so: Als in Deutschland die Nazis an die Macht kamen, wurde in Österreich ein faschistischer Ständestaat eingeführt. Vielleicht haben Sie von Engelbert Dollfuß gehört? Ein winziger Mann. Nein? Na ja, von Österreich weiß man jetzt nur noch, dass Hitler aus Braunau stammt. Im Februar vierunddreißig war’s dann ganz aus. Alle politischen Parteien und Gewerkschaften wurden verboten. Später haben die Nazis Dollfuß ermordet, geschieht ihm recht.»

Irka spürt, wie das Reden sie entspannt. Sie gießt sich etwas Milch aus dem Kännchen in die Tasse, wie es ihr die Engländer beigebracht haben, und darauf den schwarzen Tee, der eine wunderbare hellbraune Färbung annimmt.

«Ich habe damals in Wien an der Kunstgewerbeschule studiert. Erich schrieb Artikel für eine Gewerkschaftszeitung, ich zeichnete die Deckblätter. Die Zeitung wurde auf Wachsmatrizen getippt und – powielać – wie sagt man nur? Vervielfältigt, ja. Man musste so eine Kurbel drehen. Es war gefährlich, weil es illegal war, aber wir hatten auch viel Spaß.»

Diese Variante erscheint Irka am unverfänglichsten, schließlich haben die Engländer eine lange Gewerkschaftstradition. Die in Österreich unter den Austrofaschisten verbotene Kommunistische Partei, in die sie beide aus Frust über das Versagen der Sozialdemokraten nach dem kurzen Bürgerkrieg im Februar 1934 eingetreten waren, will sie lieber nicht erwähnen.

«Und das war verboten?»

«Oh ja, jede politische Tätigkeit war verboten. Alles. Am Ersten Mai wurden wir in Wien von berittenen Polizisten niedergeknüppelt. Als unsere Arbeit für die Gewerkschaftszeitung aufflog, kamen wir ins Gefängnis. Sechsunddreißig war das. Erich bekam neun Monate, ich sechs. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Mich haben sie dann als polnische Staatsbürgerin nach Polen abgeschoben, ich durfte nicht mehr nach Österreich zurück. Als Erich freikam, reiste er zu mir nach Warschau, und dort haben wir geheiratet. Durch die Ehe mit einem Österreicher wurde ich Österreicherin. Schauen Sie, dieses Foto. Das sind wir an unserem Hochzeitstag. Sieht er nicht großartig aus?»

«Ein wunderschönes Paar. Und diese Löwenjungen in Ihrem Schoß!»

«Die haben sie uns im Zoo von Warschau für das Foto zum Halten gegeben.»

«Trinken Sie Ihren Tee, Irka, er wird ja ganz kalt. Ihr Name – Irka – ist also polnisch?»

«Ich heiße Irena. Irene auf Englisch. Irka ist die Koseform. So hat man mich von Geburt an genannt. In der polnischen Sprache hat jeder Name eine Koseform, manchmal mehrere. Meine Schwester heißt Ludwika, wir haben sie immer Ludka genannt. Auch für gewöhnliche Worte wie Flasche oder Tisch verwenden wir Diminutive – buteleczka, stoliczek. Die Sprache ist voll davon. Im Englischen kennt man das nicht. Wer weiß, was das über die Menschen sagt, die diese Sprachen sprechen? Darüber habe ich noch nie nachgedacht.»

Plötzlich spürt sie ein sehnsüchtiges Ziehen in der Brust. Wie lang hat sie schon nicht mehr Polnisch gesprochen, und wie gern würde sie jetzt den Kopf an die Schulter ihrer großen Schwester lehnen und sich polnische Koseworte zuflüstern lassen. Die Wärme der Muttersprache fehlt ihr. Auch mit Erich unterhält sie sich in einer Fremdsprache. Manchmal kann sie ihm nicht wirklich sagen, was sie denkt und fühlt, mit ihrem begrenzten Vokabular wird jeder Gedanke vergröbert. Sie ist nie ganz sie selbst. Werden sie irgendwann einmal auch Englisch miteinander sprechen? In Kanada vielleicht? Kaum vorstellbar, dass jemand in Zukunft noch die deutsche Sprache wird hören wollen.

«Interessant», bemerkt Mrs. Needham höflich, um nach einer Pause auf das Gefängnis zurückzukommen. «War es schlimm dort? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der im Gefängnis war.»

«Die Trennung von Erich war schlimm, natürlich. Aber ich habe dort auch Frauen kennengelernt, denen ich im normalen Leben nie begegnet wäre. Prostituierte zum Beispiel. Sie konnten überhaupt nicht begreifen, wie jemand sich für eine politische Idee einsperren lassen kann. Sie hielten mich für szalona – für … für verrückt. Dass sie selbst ab und zu ins Gefängnis kommen, war für sie normal. Ich wiederum konnte nicht verstehen, wie man mit einem Mann schlafen kann, ohne ihn zu lieben. Eine lesbische Frau wollte mich sogar davon überzeugen, dass die Liebe zu Frauen viel besser ist.»

«Oh!» Mrs. Needham errötet.

«Verglichen mit dem, was danach kam – die Nazis –, war die Haft in Wien ein Zuckerschlecken – dieses lustige Wort hat mir Erich beigebracht», beeilt sich Irka, vom Thema Sexualität wegzukommen. «Man musste keine Angst um sein Leben haben. Nachdem Österreich achtunddreißig von Deutschland annektiert wurde, hat sich das mit einem Schlag geändert. Für die Juden begann ein Inferno, jeder, der konnte, hat so schnell wie möglich das Land verlassen. Das war aber nicht leicht, man brauchte ein Visum. Kein einziges Land hat dich ohne Visum aufgenommen. Bei mir hat es mehrere Monate gedauert, bis ich eine Arbeit im Haushalt gefunden habe und nach England einreisen durfte.»

Es ist das erste Mal, dass Irka mit ihrer Wirtin über ihre Flucht spricht. Man kann ja nie wissen, auch viele Engländer sind Antisemiten.

«Sind Sie – äh – Jüdin?», stammelt Mrs. Needham.

«Ja, bin ich. Behauptet zumindest Hitler. Ich bin aber nicht religiös, ich war bloß ein einziges Mal in einer Synagoge. Aber darum geht es den Nazis nicht. Mein Blut ist jüdisch, sagen sie.»

«Unglaublich. Wissen Sie, ich habe noch nie einen Juden gesehen.»

«Ich bin doch ganz normal, oder?»

«So habe ich es nicht gemeint …»

«Ist schon gut, ich bin nicht empfindlich. Ohne die Nazis hätte ich nie darüber nachgedacht. In meiner Familie fühlten wir uns als Polen. Aber durch Hitler bin ich ein refugee from Nazi oppression geworden. Erich auch, obwohl er kein Jude ist. Ich bin den Engländern dankbar, dass sie uns aufgenommen haben. Nur jetzt …»

«Jetzt haben sie Ihnen Ihren Mann weggenommen. Sie haben recht, das ist schändlich.»

«Ja, das ist es. Aber ich habe keine Angst um ihn.»

Das Gespräch verschafft Irka Erleichterung. Ihre Zuversicht kehrt zurück. Irgendwie wird schon alles gut werden. «Wir sind hier in einem demokratischen Land. Es wird ihm nichts passieren. Die Regierung ist in Panik, das kann man verstehen.»

«Ich hoffe, Sie haben auch Gutes erlebt in England?»

«Oh ja, natürlich. Was glauben Sie, wie es jetzt in der Ostmark zugeht – ein Österreich gibt es nicht mehr. Am besten hat uns die kleine Privatschule in Norfolk gefallen, wo wir nach ein paar Monaten untergekommen sind. Dort wären wir gern geblieben. Wir haben als Küchenhilfe und Gärtner gearbeitet. Erich hat sogar gelernt, die drei Pferde der Schule zu – äh, striegeln –, so sagt man doch? Wir wohnten in einem großen Zimmer mit Fenstern von der Decke bis zum Fußboden. Das sind French windows, nicht? So hell war es dort! In der Schule ging es streng demokratisch zu. Stellen Sie sich vor: Das gesamte Personal erhielt einen Einheitslohn, ich als Küchenhilfe verdiente das Gleiche wie ein Lehrer. Und es gab ein Schulplenum, in dem die Lehrer und die etwa zwei Dutzend Schüler gleichberechtigte Diskussionspartner waren. Da mussten sich die Lehrer auch Kritik gefallen lassen. Für uns aus dem autoritären Österreich war das eine unglaubliche Erfahrung. Und alle sprachen sich mit Vornamen an.»

Mrs. Needham schaut skeptisch.

«Aber nach einem halben Jahr kam das Arbeitsministerium. Ich bin mit einem Visum eingereist, das mir nur eine Tätigkeit in einem privaten Haushalt erlaubt. Meine Anstellung an der Schule entspreche nicht dieser Bedingung, haben sie geschrieben. Die Schulleitung bat das Arbeitsministerium, mich behalten zu dürfen, weil sie keine englische Kraft finden konnten, die so gut ist wie ich. Das stimmt! Als irgendwann die Köchin krank wurde, habe ich bis zu sechzehn Stunden am Tag geschuftet und für dreißig Personen gekocht. Es hat mir gar nichts ausgemacht. Dabei konnte ich überhaupt nicht kochen, als ich nach der Matura nach Wien kam, zu Hause in Warschau hatten wir eine Köchin. Wir haben sogar einen Politiker gefunden, der sich für mich eingesetzt hat. Alles zwecklos. ‹Wir können von unserer bereits eingenommenen Haltung nicht abweichen›, haben sie mir geschrieben. Auch Erich war traurig, dass wir wegmussten von diesem herrlichen Ort. Er ist ja so ein mól książkowy – eine Büchermotte, und an der Schule gab es massenhaft Lesestoff.»

Der Tee ist ausgetrunken, die Kekse sind verzehrt. Mrs. Needham steht auf, um das Geschirr abzuräumen.

«Haben Sie keine Angst», sagt sie. «Wir lassen uns nicht so leicht unterkriegen. Sollen die Krauts nur kommen. Wir sind nicht wie die Franzosen!»

«Malen Sie den Teufel nicht an die Wand, Mrs. Needham. So sagt man doch, nicht?»

4

«Nazipack!» – «Hunnen raus aus England!» – «Fifth Columnists brauchen wir hier nicht!» – «Down with the spies!» Eine feindselige, johlende Menge begrüßt die Flüchtlinge. In einer langen Kolonne schleppen sich die Männer mit ihrem Gepäck vom Bahnhof zum Huyton Alien Internment Camp in einem Vorort von Liverpool, von Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten eskortiert und immer wieder zur Eile angetrieben. Es ist ein Spießrutenlauf.

«Eine solche Begrüßung hätten wir auch in München haben können», sagt einer.

Erich dreht sich um: «Aber doch nicht mit Militäreskorte!»

Das Erste, was sie sehen, als sie sich Huyton nähern, sind Stacheldrahtzaun und Wachtürme. Dahinter hat man auf einem freien Gelände neben einer noch unfertigen Sozialbausiedlung aus Backstein eine Zeltstadt errichtet.

Auf dem großen Appellplatz stellen sie sich in Reih und Glied auf. Ein respektgebietender Offizier informiert sie über ihren Status als «feindliche Ausländer» und weist sie in die Lagerordnung ein, während die anderen Offiziere in das Durcheinander Befehle bellen. Zählappell um 7:30 Uhr und 21:00 Uhr, Inspektion um 10:45 Uhr, Lichter aus um 21:15 Uhr, dazwischen die Mahlzeiten. Nachdem das geklärt ist, heißt es anstellen um Decken und Blechnapf.

«Nicht viel anders als in Sachsenhausen», murmelt einer.

Durch ein Spalier von Männern, die sich schon länger im Lager aufhalten, marschieren die Neuankömmlinge zum Aufnahmezelt, wo ein misstrauisch dreinblickender Sergeant ihre Personalien aufnimmt. Danach müssen sie einen Fragebogen ausfüllen und erhalten die auf einen Zettel gekritzelte Anweisung für eine Schlafstelle.

Erich hat Glück, ihm wird in einem unmöblierten Haus eine Matratze zugewiesen. Jene, die schon im Mai hierhergebracht wurden, erhielten zum Schlafen nur einen Sack, den sie mit Stroh stopften. Andere müssen mit einem der Zelte vorliebnehmen, die nach mehreren Tagen Dauerregen in einem Meer von Schlamm schwimmen. Die Mahlzeiten, so instruiert man die Neuankömmlinge, werden in einem der großen Zelte eingenommen.

Das Camp wurde offensichtlich in aller Eile eingerichtet, es herrscht organisatorisches Chaos, und täglich treffen neue Flüchtlingsströme ein. In den Häusern gibt es kaltes Wasser, aber keine Handtücher und sehr wenig Toilettenpapier. Jeder erhält ein kleines Stück Seife, mit dem er eine Woche auskommen muss. Dass das englische Essen einen schlechten Ruf hat, ist Erich bekannt, aber in Huyton isst man ausschließlich, weil der Mensch eben essen muss, um nicht zu verhungern.

Den Sechzehnjährigen macht das unbequeme Lagerleben sogar Spaß, allerdings wurden – entgegen der Anweisung des Home Office – auch viele Männer interniert, die an Krankheiten leiden, einschließlich Diabetes, Herzproblemen, Magenerkrankungen, Tuberkulose und Erblindung. Es gibt sogar einige Fälle von geistig und körperlich Behinderten. Schätzungsweise vierzig Prozent der internierten Männer sind über fünfzig, viele über sechzig. Bei jenen, die schon deutsche Konzentrationslager kennengelernt haben, lässt das nachts eingeschaltete Flutlicht quälende Erinnerungen wachwerden.

Auf die Schnelle wurde eine Krankenabteilung auf die Beine gestellt, in der es sowohl an Insulin als auch an Stethoskopen, Klistieren und Bettpfannen mangelt. Im Lager ist ein einziger Arzt, dem aber bald internierte Ärzte und Medizinstudenten zur Seite stehen. Für die aus Deutschland und Österreich geflüchteten Ärzte ist es ein Glücksfall, endlich wieder arbeiten zu können, denn die britische Ärztevereinigung hat ihnen nicht erlaubt, ihren Beruf in Großbritannien auszuüben. Einmal wöchentlich besucht ein Zahnarzt das Lager, der die Arbeit, die ihn erwartet, nicht bewältigen kann.

In Huyton sind Tausende untergebracht. Einige leben seit mehreren Wochen dort. Manche sind deprimiert und apathisch, andere entwickeln eine außerordentliche Regsamkeit. Wer Geld hat, kann seine Verpflegung in der Kantine aufbessern. Wer keines hat, muss seine Arbeitskraft zu Markte tragen: Schuhe putzen, Strümpfe stopfen, Wäsche waschen. Manche haben sogar ein Firmenschild an ihrer Unterkunft befestigt.

Als Erich sich auf der Lagerstraße umsieht, bemerkt er in der Menge einen hageren Mann mit einem dünnen, langen Hals und einem Adamsapfel in ständiger Bewegung. Sein Anzug ist genauso zerknittert wie der aller anderen, die in Grüppchen beisammenstehen und diskutieren. Was soll aus ihnen werden? Wie lange werden sie an diesem unwirtlichen Ort ausharren müssen? Es gibt nur ein Thema.

«Kurt Neufeld!»

«Erich! So sieht man sich wieder. Nicht nur der österreichische Thronfolger ist hier, sondern auch du!»

«Was du nicht sagst! Auch der?»

Die beiden kennen sich vom Polizeigefängnis des Wiener Landesgerichts, wo sie so manche politische Debatte miteinander austrugen.

«Ist doch weit besser als das Graue Haus, was?», ruft Kurt mit seiner Fistelstimme und schlägt Erich kräftig auf die Schulter.

Eigentlich mögen sie einander nicht. Erich kann Dogmatiker nicht leiden, und Kurt sieht in Erich einen Hallodri. Erich mag auch Kurts glattes Kindergesicht mit der kleinen Nase nicht, das ihn irgendwie an Lenin erinnert. Aber in dieser anonymen Menschenmasse ist man froh über jedes bekannte Gesicht.

Die bekannten Gesichter mehren sich in den folgenden Tagen. Mit seinen zwei Metern Körpergröße und der gebeugten Haltung, die er sich angewöhnt hat, um sich nicht überall den Kopf anzuschlagen, ist Otto schon von weitem zu erkennen. Dass auch er hier ist, freut Erich nun wirklich. Otto Hirschfeld ist ein warmherziger Mann, dessen graublaue Augen unter den buschigen Brauen ihr Gegenüber im Gespräch aufmerksam mustern. In Wien unterrichtete er Druckgraphik an der Kunstgewerbeschule, an der Irka studierte. Über sie haben sie sich kennengelernt und angefreundet.

In Wien hatte Otto eine Federzeichnung von Erich und Irka angefertigt, ein wertvolles Geschenk, das Erich bei seinem Bruder in Wien zurückließ. Mit wenigen Strichen war es ihm gelungen, das Wesentliche an ihren beiden Gesichtern zu erfassen, Erichs ironisch gehobene linke Augenbraue und Irkas melancholischen Blick und ihre schmalen Lippen. Vergeblich hat Erich im Austrian Center in London nach Otto gesucht. Nun haben sie einander wieder. Ein Freund ist angesichts der ungewissen Zukunft weitaus wichtiger als ein genießbares Mittagessen.

«Und Else?», fragt Erich.

«Sie ist in Wien geblieben», erwidert Otto ohne sichtbare Gemütsregung, «arbeitet jetzt im Untergrund. Nach England wollte sie nicht. Niemand hat das so recht nachvollziehen können, aber ich respektiere ihre Entscheidung. Seit Kriegsbeginn habe ich nur zwei Telegramme über das Rote Kreuz von ihr erhalten. Ich glaube, es geht ihr gut.»

Erich kann sich gut an Else erinnern, eine außergewöhnliche kleine Frau mit scharfem Profil und nach Männerart straff nach hinten gekämmtem Haar. Dass sie sich ausgerechnet einen Riesen zum Mann genommen hat, sorgte im Freundeskreis für Heiterkeit, denn sie reicht Otto nur bis zur Brust. Elses politische Radikalität hat Erich immer erschreckt. Er mag es, wenn Frauen anschmiegsam sind und sich die Lippen schminken. Wie Irka.

Auch jenen im Lager, die weder Skat noch Schach spielen oder ihren Geschäften nachgehen, wird es nicht langweilig. Was immer passiert, führt zu ausgiebigen Diskussionen, genügend Zeit hat man ja. Einmal versucht einer zu flüchten, ein andermal kommt einer ins Lagergefängnis, weil er mit einer eingeschmuggelten Zeitung erwischt wird. Die Kommunisten, von denen es nicht wenige gibt, sind damit beschäftigt, ihre Genossen um sich zu scharen und Parteigruppen aufzubauen.

Erich schreibt – auf Englisch, um zu üben – in ein kleines Heft, was er im Lager an komischen und lächerlichen Zwischenfällen erlebt, und liest in seinem mitgebrachten Büchlein mit Theaterstücken von George Bernard Shaw, einem Dramatiker und Satiriker, dessen Wortwitz und politische Leidenschaft er verehrt. Obwohl Shaw in seinen Werken stets soziale Probleme anspricht, wird sein humanitäres Engagement durch einen humoristischen Blick auf die Welt gemildert. Das gefällt Erich, der den tierischen Ernst der Kommunisten nicht leiden kann und sich deshalb von ihnen fernhält. Auch Shaws Einstellung zu Frauen und zur Ehe amüsiert ihn. Zur Hochzeit hat er Irka Shaws «Wegweiser für die intelligente Frau zum Sozialismus und Kapitalismus» geschenkt. Und wenn er sie ärgern will, zitiert er dessen Haltung zur Ehe: «Der Ehehafen ist wie alle anderen Häfen. Je länger die Schiffe in ihnen liegen, desto größer ist die Gefahr, dass sie rosten.» Irka ärgert sich auch prompt und fragt ihn gereizt, warum er sie dann überhaupt geheiratet habe. Manchmal ist Erich sich nicht sicher, ob es das ist, was er vom Leben wirklich will. Aber über sein Leben kann er schon längst nicht mehr selbst verfügen.

Abgesehen von gelegentlich eingeschmuggelten Zeitungen und den Wachposten abgerungenen Informationen ist über Huyton eine Nachrichtensperre verhängt, und wilde Gerüchte machen die Runde. Verschifft sollen sie werden, verlautet der Mundfunk, wofür auch die Nähe des Hafens von Liverpool spricht. Von Kanada, Australien und sogar von Madagaskar ist die Rede.

Vollständig kann man die Ansammlung gebildeter Männer jedoch nicht von Informationen fernhalten, zumal immer wieder neue Flüchtlinge eintreffen, die Zeitungen gelesen und Radio gehört haben. Als am dritten Juli der ehemalige Luxuspassagierdampfer Arandora Star auf dem Weg nach Kanada vor der irischen Küste von einem deutschen U-Boot torpediert wird und Hunderte Menschen ertrinken, darunter eine große Anzahl deutscher, österreichischer und italienischer Internierter, brodelt die Gerüchteküche.

Was dieser peinliche Zwischenfall für die deutsch-italienische Waffenbruderschaft bedeuten wird, ist eine Frage, die auf der Lagerstraße unverzüglich heiß debattiert wird. Das ist seltsamerweise von größerem Interesse als die durchaus reale Gefahr, schon bald selbst im Ozean in eine Seeschlacht zu geraten. Nur der sonst so diskussionsfreudige Kurt macht diesmal nicht mit. Bei seiner Festnahme im Morgengrauen musste er seinen Sohn zurücklassen und weiß nicht, was mit ihm seither geschehen ist. Wurde er ebenfalls interniert, hat er sich womöglich auf der Arandora Star befunden? Nichts spricht dafür, aber auch nichts dagegen.

Auch Irka muss von der Katastrophe gehört oder gelesen haben. Verbringt sie nun schlaflose Nächte in Sorge um Erich? Gewiss weiß sie, was von den offiziellen Beteuerungen zu halten ist, an Bord des Schiffes hätten sich nicht unschuldige Flüchtlinge, sondern nur Nazi-Sympathisanten und italienische Faschisten befunden. Erich hat keine Möglichkeit, sie zu beruhigen, denn nach Eintreffen im Camp ist es den Neuankömmlingen zehn Tage lang nicht gestattet, brieflich mit der Außenwelt in Verbindung zu treten. Er kann es kaum erwarten, ihr endlich zu schreiben. Erst kürzlich wurde Briefpapier ausgeteilt, zwei Briefbogen pro Kopf und Nase. Es besteht aus einem speziellen Kreidepapier, auf dem es nicht möglich ist, mit unsichtbarer Tinte zu schreiben. Wer niemanden hat, dem er schreiben will, verkauft sein Briefpapier. Es findet reißenden Absatz, obwohl manche die unverschämte Summe von fünf Shilling pro Blatt verlangen.

Wenige Tage nach dem Untergang der Arandora Star trifft eine größere Gruppe Überlebender des Schiffsunglücks in Huyton ein. Sie tragen khakifarbene Uniformen mit einem großen roten Fleck auf dem Rücken und werden mit Fragen bestürmt.

«Wir dachten, man würde uns auf die Isle of Man bringen, so hat man uns gesagt. Von Kanada war nie die Rede. Aber als wir am Pier das Schiff sahen, bestimmt ein 15000-Tonner, da ist uns schon mulmig geworden. Der Dampfer war grau angestrichen, und auf dem Vorder- und Hinterdeck konnten wir die Silhouette von zwei Kanonen erkennen. Alle Bullaugen waren mit Klappen verschlossen, und das Promenadendeck war mit Brettern verschlagen. Das Schiff sah aus wie ein Sarg.»

Der in sich überschlagenden Worten erzählt, ist ein junger Italiener aus Bozen, der das traumatische Erlebnis gut überstanden zu haben scheint und die gespannte Aufmerksamkeit genießt, mit der die Männer seinem Bericht lauschen.

«Bei der Einschiffung haben sie uns alle Sachen weggenommen, aber wir dachten, auf der Isle of Man – oder wo auch immer – würden wir sie schon wiederbekommen. Mein Vater war Matrose, daher kenne ich mich ein bisschen aus. Die Arandora Star war heillos überladen, das konnte man gleich sehen. Wir waren über 1500 Internierte – Italiener, Deutsche, Österreicher, auch Nazis und Faschisten, aber die meisten wie ich anständige Leute, das könnt ihr mir glauben. Unter den Deutschen und Österreichern waren viele Juden. Das Schiff hatte kein Rotes Kreuz aufgemalt, wie es sein sollte, wenn Kriegsgefangene an Bord sind. Aber ansonsten ist alles gut angelaufen, das Essen hat geschmeckt, und wir haben sogar Drinks bekommen. Wenn das so weitergeht, habe ich gedacht, dann soll’s eben Kanada sein.