7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unwiderstehlich erzählt Frank Goosen von seinem Aufwachsen im Ruhrpott, von der Jugend und der Liebe. Beim Sex auf der Halde gezeugt, eine Kindheit in den wilden Siebzigern und bleiernen Achtzigern, die Nöte der Pubertät und die Qualen zahlreicher Zweierbeziehungen: Frank Goosen umkreist mit unwiderstehlichem Witz sein Leben vor und nach der Geburt, auf und hinter der Bühne. Auf wunderbare Weise erzählt er Geschichten über Freundschaft und Rivalität, den Ruhrpott und den Segen einer Minibar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

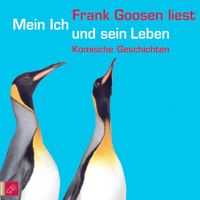

Frank Goosen

Mein Ich und sein Leben

Komische Geschichten

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Frank Goosen

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Frank Goosen

Frank Goosen veröffentlicht seit 2001 erfolgreiche Romane und Kurzgeschichten, darunter »Liegen lernen«, »Sommerfest«, »Sweet Dreams« oder zuletzt »Spiel ab!« Einige der Bücher

wurden verfilmt oder für die Bühne adaptiert. Frank Goosen ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt nach wie vor in seiner Geburtsstadt Bochum.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Frank Goosen schildert seine Kindheit in den Siebzigern und die Nöte der Pubertät in den Achtzigern, die Qualen zahlreicher Zweierbeziehungen – bis er schließlich ohne Gegenwehr geheiratet wird, um wiederum Glück und Glanz des Vaterseins zu empfi nden. In »Mein Ich und sein Leben« entgeht keine Lebensphase des praktizierenden Komikers Frank Goosen der zugespitzten und pointensicheren Beschreibung: die Erinnerungen an die Schulkumpels Mücke und Pommes, an peinliche Liebesnächte und betörend schlechte Lieblingsmusik; an den entsetzlichen Dia-Abend mit aus dem Urlaub heimkehrenden Freunden oder an Eduard, der auf Borkum Geschmack an Mohnkuchen, einer jungen Bäckersfrau und einem anderen Leben fi ndet; an die Familienmythen um Onkel Hanno, der in seinem Viertel die Stromversorgung just in dem Moment kappte, wo Rahn hätte schließen müssen – und an die schlechtesten Motels der Republik. In »Mein Ich und sein Leben« lässt Frank Goosen sein Ich in immer neue Rollen schlüpfen. Auf ganz wunderbare Weise fügen sich diese vielen Geschichten mit ihrem zum Teil wiederkehrenden Personal zu einer ganz neuen Geschichte zusammen, einer Geschichte über das Leben, über die Liebe und das Erwachsenwerden.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Zuerst erschienen im Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2004

Eichborn Verlag – Ein Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln

© 2015, 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © alexlukin – Fotolia.com

Illustrationen: © Moni Port

ISBN978-3-462-31413-7

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Illustration

Motto

I Bevor ich Ich war

Zigaretten, so wertvoll wie Gold

Strike, Bossa Nova, strike!

Liebe ohne Raum oder: Das Haldenkind

II Wie ich Ich wurde

Spüli, Pommes, Mücke und ich

Alle meine Tiere

Gott segne Debbie Harry!

Dancing Kings

Bayernkurier und Penisleder

Dylandance

Eine Brücke über unruhiges Wasser

Ich und der Butt: Jetzt geht’s los

III Das Ich und die anderen

Herrje!

Moderne Menagen

Das Glück der Pinguine

Bad Love

In der Wohnung über ihm übt Audrey Hepburn auf der Geige

Misstrauischer Monolog

Wie Ralle zum Film kam (und ich nicht)

Heiß und fettig

Hochzeit mit Ginger Rogers

Natürlich hätten wir nicht zu diesem Dia-Abend gehen sollen …

Siebzehn für immer, achtzehn, bis ich sterbe?

IV Das Ich unterwegs

Ich in Hotels

Lob der Minibar

Vatertag in der Selterbude des Lebens Oder: Mittagspause in Bad Oldesloe

Bitte verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen

Minne menne tänään?

Eduard an der See mit Mohnkuchen

V Das Ich in der Nacht

Wenn ich Fantasie hätte

Nachts rede ich mit Dingen

Was ist Schlaf?

Nachtlicht

Art of dying

Parallele Welten

Die Geschichten: Wo sie herkommen und wo sie schon waren

Für Fritz, Johannes, Agnes und Richard Pelzl

»Jeder kennt die Situation: Man steht bis zu den Knien im Feuchtbiotop, da fällt der Amphibienbestimmungsschlüssel in den Schlick.«

(Aus dem Fachmagazin Umwelt, gefunden im Hohlspiegel)

IBevor ich Ich war

Rumba pa ti

Zigaretten, so wertvoll wie Gold

Es ist nicht so, dass es in meiner Familie und ihrer Umgebung ausschließlich Wahnsinnige gegeben hätte. Aber manchmal, wenn man sie voneinander reden hört, wenn das Gen der Gehässigkeit und der üblen Nachrede aktiviert wird, kommt man schon ins Grübeln.

In meinem Kopf ist das alles gespeichert als das Gerede von »Erwachsenen«, auf diesen Familienfeiern aufgeschnappt und unverdaut in meinem Hirn eingelegt, haltbar wie Leichenteile in Formaldehyd. Familienfeiern: immer nur Krankheit, Tod und Seuche. Wer wieder alles an »Krepps« verreckt war und wer an Staublunge, der Ritterschlag unter den Krankheiten in unserer Gegend.

Als Kind hatte ich immer Angst, die Erwachsenen würden sich plötzlich ausziehen und ihre Narben vergleichen, und seitdem ich mal meine Großtante Wally durch Zufall und das geöffnete Badezimmerfenster nackt gesehen hatte, wusste ich, dass auch meine Neugier Grenzen hatte.

Und immer wieder Russland. Als Kind dachte ich, für die alten Männer wäre »Russland« das, was für die jungen Paare »Mallorca« war. Sie redeten darüber, als ob es ein missglückter Urlaub gewesen sei, zu viel Regen, zu viel Schnee, zu viel Dreck und Schlamm, zu viele Russen. Aber es hörte sich nicht an, als sei es wirklich schlimm gewesen. Wenn die Männer darüber redeten, dann redeten nur sie darüber, die Frauen hielten den Mund oder gingen raus oder sahen aus dem Fenster, aber sie konnten nicht mitreden, und die Männer wirkten fast glücklich. »Ach, Sie waren auch in Russland« war ein verheißungsvoller Gesprächsauftakt, bald darauf wurde getrunken und geduzt. War denn von uns niemand in Frankreich gewesen? Niemand in Belgien oder Norwegen oder was weiß ich, was für Länder die Nazis alle überfallen hatten. Warum waren nicht wenigstens ein paar von ihnen in amerikanischer Gefangenschaft gelandet anstatt alle »beim Russen«. Was wäre aus unserer Familie geworden, wenn sie nach dem Krieg zu Glenn Miller getanzt hätte anstatt zu Rudi Schuricke? War auch daran der Kommunismus schuld? An der geschmacklichen Verirrung meiner Familie?

Tante Wilhelmine ist bescheuert geworden. Daran war der Russe auf jeden Fall schuld. Ihr Mann, Onkel Theo, war einer der Letzten, die aus Russland zurückkamen, ›55, an der Hand von Adenauer, dem Kanzler der Alliierten. Aber was Onkel Theo da auf seinen Schultern hatte, war nicht mehr sein Kopf, das war etwas anderes. Und er war jemand anderes. Tante Wilhelmine sagte immer, und das ziemlich laut: »Ich erkenne ihn nicht wieder. Ich erkenne ihn nicht wieder.«

Onkel Theo lief die Straße rauf und runter und sammelte Zigaretten, schnorrte sie von den Passanten, sammelte Kippen aus dem Rinnstein auf und klaute sie in der Kneipe vom Nebentisch, wenn keiner hinsah. Alle wussten, dass Onkel Theo Zigaretten klaute, aber keiner sagte was, denn in Russland, wo Onkel Theo so lange gewesen war, da waren Zigaretten wertvoller gewesen als Gold. »Das muss man sich mal überlegen«, sagte mein Großvater, der wegen eines Arbeitsunfalls von ›38 nicht eingezogen worden war, nur ganz am Ende, zum Volkssturm, aber da war nicht mehr viel passiert, »das muss man sich mal überlegen, eine Zigarette mehr wert als ein ganzer Barren Gold!«

Wenn Onkel Theo die Leute auf der Straße um eine Zigarette bat, war das die einzige Gelegenheit, bei der er redete. Sonst kriegte er den Mund nicht mehr auf. »Ich erkenne ihn nicht wieder«, sagte Tante Wilhelmine, »früher hat er Witze erzählt, ganz unanständige, er hat sogar gesungen. Das muss man sich mal vorstellen, ich erkenne ihn nicht wieder.« Zu Hause hat er, wenn er etwas wollte, einfach draufgezeigt. Auf das Brot, das Salz, die Milch, die Butter. Und Tante Wilhelmine hat es ihm dann gegeben. Abends saß er in seinem Sessel und zählte seine Zigaretten. Er rauchte sie nämlich nicht, er sammelte sie nur. In einer Kiste. Dann in zwei Kisten, dann in drei. Und immer so weiter, zwei Jahre lang. Dann hat er sich umgebracht. Aufgehängt am Fensterkreuz. Und Tante Wilhelmine hat ihn gefunden, wer sonst. »Mein Gott, Theo, ich erkenne dich gar nicht wieder!«, soll sie als Erstes gesagt haben. Aber so genau weiß das keiner, denn es war ja keiner dabei, und vielleicht haben sie sich nur über sie lustig gemacht.

Sie hat sowieso erst keinem was gesagt, als sie ihn gefunden hat, sondern: sie ist einkaufen gegangen. Es war nötig, sie hatte keine Eier und keine Margarine mehr. Sie kaufte auch ein paar Flaschen Bier für ihren Mann, wenn er abends beim Zigarettenzählen einen heben wollte, weil es etwas zu feiern gab, wenn er wieder etwas reicher geworden war. Denn jede Zigarette war mehr wert als ein ganzer Klumpen Gold, da konnte man schon mal einen drauf trinken.

Viel später, Stunden später, ist dann die Tante Wilhelmine zur Nachbarin gegangen und hat gesagt: »Ich glaube, wir müssen einen Krankenwagen rufen, dem Theo geht’s nicht gut.«

Zehn Jahre Russland hatte er überlebt, aber zwei Jahre neues Deutschland hatten ihm den Rest gegeben.

Für Tante Wilhelmine war ihr Mann im Krankenhaus. Natürlich, wo sonst. Schließlich ist er von einem Krankenwagen abgeholt worden. Und wo bringt ein Krankenwagen die Leute wohl hin? Natürlich ins Krankenhaus. Zur Beerdigung ist sie nicht hingegangen. Die halbe Straße war da, aber nicht Tante Wilhelmine. Als man sie mitnehmen wollte, hat sie gesagt, sie lasse sich nicht auf die Beerdigung von irgendwelchen wildfremden Leuten schleppen, außerdem müsse sie die Betten machen und den Flur putzen und den Müll runterbringen und die Kohlen aus dem Keller holen und ob sich denn überhaupt jemand vorstellen könnte, wie viel Arbeit man hätte mit so einem Haushalt, da hat man keine Zeit, ständig auf Beerdigungen zu rennen, und jetzt lasst mich in Ruhe.

Jetzt war auch Tante Wilhelmine nicht mehr wiederzuerkennen. Jeden Tag hat sie im ganzen Haus geklingelt und allen gesagt, sie mache sich jetzt auf den Weg ins Krankenhaus, zu ihrem Mann. Und dann ging sie in den Stadtpark und versuchte, Tauben zu Tode zu füttern, zweiunddreißig Jahre lang. Säckeweise Brotkrumen warf sie diesen dämlichen Viechern vor die Füße, und die Viecher konnten nicht aufhören zu fressen, es kamen immer mehr, und mindestens die Hälfte von denen muss eingegangen sein, zu fett geworden und an aufgeblähten Lebern verreckt. Ohne Tante Wilhelmine hätten wir hier bestimmt längst eine unglaubliche Taubenplage. ›89 traf sie der Schlag, ganz schnell, auf der Straße, auf dem Weg »ins Krankenhaus«, mit einer Tüte Brotkrumen in der Hand, die auf die Straße und den Bürgersteig rollten, als Tante Wilhelmine hinfiel.

Beim Taubenfüttern ist sie beobachtet worden, von der Frau Klappek, die meinte, Tante Wilhelmine sei übergeschnappt, was ja nun auch nicht so ganz falsch war. Frau Klappek konnte den ganzen Wirbel nicht verstehen, sie hatte nie einen Mann gehabt, weder vor dem Krieg noch danach, sie war einfach zu hässlich und zu böse, sie sah aus wie etwas, das von einem Müllwagen gefallen war, jedenfalls sagte das mein Großvater. »Die hat der Klüngelskerl verloren, und ich sage euch, der hat auch nicht nach ihr gesucht.«

»Klüngelskerl«, so nannte man bei uns die Männer, die mit einem Pritschenwagen durch die Straßen fuhren und eine Glocke schwangen, damit man ihnen Schrott und Altmetall brachte.

Mit Frau Klappek war ich nie verwandt, jedenfalls nicht offiziell. Aber vielleicht irgendwie im Geiste. Ich stelle mir vor, wie Frau Klappek der Tante in den Stadtpark folgt, sie aus sicherer Entfernung beim Taubenfüttern beobachtet, immer wieder den Kopf schüttelt und murmelt: »Die ist doch übergeschnappt.«

Und ich stelle mir vor, ich selbst könnte heute dasitzen und Frau Klappek beobachten, wie sie Tante Wilhelmine beobachtet. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich mir das Ganze am liebsten aus der Perspektive einer Taube ansehen, schließlich könnte ich mir dabei noch den Bauch vollschlagen.

Wie gesagt, es ist nicht so, dass es in meiner Familie und ihrer Umgebung nur Schwachsinnige gegeben hätte. Aber manchmal ziehe ich lieber die Mütze tiefer in die Stirn, wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe.

Strike, Bossa Nova, strike!

Ich kann mich kaum noch an Onkel Hanno erinnern. Als er, wie man bei uns sagt, »den Arsch zukniff«, war ich noch ein »Blag«, vielleicht gerade mal zweieinhalb Käse hoch. Von Onkel Hanno ist aber ständig geredet worden, auf den Geburtstagsfeiern und Beerdigungen, auf den Hochzeiten und den Osterkaffeetrinken. Er hatte im Krieg ziemlich was auf die Mütze bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes: Irgendetwas war ihm auf den Stahlhelm gefallen und hatte ihm das Hirn durcheinandergebracht. Immerhin musste er nicht mehr an die Front, wurde aber in den letzten Kriegstagen zum Volkssturm eingezogen und musste mit einem Sechzehnjährigen unsere Straße abriegeln. Wie aussichtslos die Lage des Tausendjährigen Reiches war, mag man daraus ersehen, dass man Onkel Hanno bedenkenlos ein Gewehr in die Hand gab, mit dem er dann auch gleich zwei Schäferhunde und eine Ziege erlegte sowie dem Blockwart ins Bein schoss. Der machte sich gleich humpelnd auf den Weg zur Gestapo. Doch unterwegs fiel ihm eine amerikanische Bombe auf den Kopf, und der Blockwart ward über den ganzen Block verteilt und Onkel Hanno noch mal davongekommen.

Vorsichtshalber jedoch ist er geflohen. Ein paar Tage lang hörte niemand etwas von ihm, dann hieß es, er sei in amerikanischer Gefangenschaft – was ziemlich merkwürdig war, denn das Ruhrgebiet gehörte zur britischen Besatzungszone, und Onkel Hanno war doch wohl kaum nach Kaiserslautern oder Heidelberg gelaufen, wo die Amis saßen, lagen, standen. Ein paar Wochen behielten sie ihn bei sich, dann war ihnen klar, dass keine Gefahr von ihm ausging, und sie brachten ihn nach Hause. Bei den Amis hatte Onkel Hanno aber seinen ganz persönlichen Schlachtruf gelernt, mit dem er bis zu seinem Tode die Familie terrorisierte. Völlig unvermittelt schrie er manchmal: »Strike, Bossa Nova, strike!« Niemand wusste, was das bedeuten sollte, und allen ging es auf die Nerven, aber das war dem Onkel egal, denn er war jetzt der Familienidiot und durfte alles.

Außerdem malte Onkel Hanno. Kleine blöde Bilder, auf denen Verwandte zu sehen sein sollten. Tatsächlich aber sah alles aus, als hätte man einen Frosch auf weißem Papier totgeschlagen. Aber der Onkel hatte ja sonst nichts, an dem er sich erfreuen konnte, also sagten alle, die Bilder seien aber wirklich sehr schön. Onkel Hanno baute sich selbst Rahmen aus einfachem Holz und einer Scheibe Glas und rahmte seine Bilder wie Kunstwerke eines genialen, aber leider schwachsinnigen Geistes. Er ließ es sich nicht nehmen, die Produkte seiner Kreativität in den Wohnungen aller wohlmeinenden Verwandten und Bekannten, die sich nicht deutlich genug wehrten, aufzuhängen, und zwar höchstselbst. Zu diesem Zwecke hatte er sich von seinem Bruder, der ihm gesetzlich vorgesetzt war, eine ganz eigene Bohrmaschine erbettelt, und so zog Onkel Hanno von Haus zu Haus, bohrte Löcher und hängte seine gerahmten Kunstwerke in jedermanns Wohnung auf. Die Bohrlöcher passten den Leuten nicht, aber sie ließen Hanno machen, immerhin war er bescheuert.

Es gibt viele Geschichten über Onkel Hanno, die alle zur Familienmythologie gehören, aber besonders gern erzählen Zeitgenossen die aus dem Juni 1954. Die ganze Siedlung war obenauf, denn Fritz und Ottmar, der Boss, Toni, der Chef und all die anderen standen im Finale und wussten selbst nicht, wie sie dahin gekommen waren, und jetzt ging es noch mal gegen die Ungarn, die uns in der Vorrunde mit acht zu drei eingesargt hatten. Aber heute ist Finale, sagten alle, die Karten wurden neu gemischt. Als in Bern angepfiffen wurde, saßen die ganze Familie, sogar die Frauen, und noch einige Leute aus der Nachbarschaft vor dem Radio meiner Urgroßeltern, jenem Gerät, über das schon Goebbels zum totalen Krieg gebrüllt hatte, und den das Gerät wie zum Trotz überlebt hatte. In Bern nieselte es.

»Dat is dem Fritz sein Wetter«, zitierte mein Uroppa den Chef, denn Nieselregen, das war Fritz-Walter-Wetter, damit kam der gut klar, und das war ja schon mal die halbe Miete. Und die Ungarn waren bestimmt ganz anderes Wetter gewohnt. Welches, war nicht ganz klar, aber bestimmt ganz anderes.

Onkel Hanno erschien als Vorletzter, unterm einen Arm ein selbst gemachtes Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft mit allen Spielern nebst Ersatzkräften, dem Chef und noch dem letzten Ballaufpumper, unterm andern Arm die Bohrmaschine.

»Na, Hanno«, sagte meine Uromma, »dat mit die Bohrmaschine vergessenwa heute abba ma!«

»Strike, Bossa Nova, strike!«, rief der Onkel und präsentierte sein neuestes Werk.

»Wat is dat denn?«, wollte meine Uromma wissen. »Dat sieht ja aus wie verdaut!«

Es wurde Bier getrunken, obwohl es erst Nachmittag war, und auch Onkel Hanno bekam eine Flasche, obwohl er das nicht vertrug, aber es war ja Finale, da konnte man mal eine Ausnahme machen.

Der alte Herr Stankowski kam ein paar Minuten zu spät und blieb im Türrahmen stehen. Er sagte, er habe noch seine Zähne suchen müssen. Dummerweise hatte er sie nicht gefunden. Wenn er Wörter mit »s« sprach, rotzte er Tante Hilde auf den Dutt.

Die anfänglich heitere und gelöste Stimmung verschwand, als die Ungarn schon nach acht Minuten zwei zu null führten, durch Tore von Puskas und Czibor. Onkel Hanno hatte nach beiden Toren begeistert seinen Schlachtruf losgelassen und in die Hände geklatscht. »Halt’s Maul, du Idiot, oder ich schmeiß deine letzten Gehirnzellen auch noch in die Pfanne«, sagte meine Uromma. Der Umgangston in unserer Familie war schon immer eher zupackend.

»Tja«, kommentierte mein Uroppa den Zwischenstand, »da is wohl nix zu machen. Da wolltense dem Paster auf die Mütze scheißen, aber dann hatterse noch abgesetzt.« Niemand wusste, was das bedeuten sollte, denn wenn der »Paster« die Mütze abgenommen hatte, dann konnte man ihm doch direkt auf den Kopf scheißen, und das war doch eindeutig besser als nur auf die Mütze. »Ich habbet ja gleich gesacht!«, meinte mein Uroppa und hatte schon mit allem abgeschlossen.

»Waat ma app!«, mahnte Herr Stankowski und nässte zum wiederholten Male Tante Hildes Hinterkopf, obwohl in dem Satz doch gar kein »s« vorgekommen war. Zwei Minuten später nur erzielte der große Max Morlock dann den Anschlusstreffer, und als sich alle fast die Seele aus dem Leib gejuchzt hatten, rief mein Uroppa: »Morgenluft!«

Acht Minuten später war der Boss zur Stelle: Helmut Rahn machte ihn rein, und alles war wieder offen. »Habbich doch gleich gesacht!«, meinte mein Uroppa. »Nich so schnell den Hering wieder innet Wasser werfen!« Alle pflichteten ihm bei. Siebenundzwanzig nervenaufreibende Minuten später ging man in die wohlverdiente Pause. In der zweiten Halbzeit ging es hoch her, wie man sich denken kann und wie immer wieder erzählt wurde. Die Magyaren, allen voran der große, edle Ferenc Puskas, pflügten die deutsche Hälfte, bis man Steckrüben hätte säen können. Posipal, Kohlmeyer, Eckel, Liebrich, Mai, Rahn, Morlock, Schäfer, Fritz und Ottmar standen wie eine Eins, und wenn sie mal nicht standen, war da noch der Turek, der Toni, der Fußball-Gott. Es war allerhand los im Wohnzimmer meiner Urgroßeltern, und bald waren alle besoffen, aber nicht nur vom Bier. Onkel Hanno rutschte auf seinem Stuhl hin und her und bekam es wohl langsam mit der Angst. Die Spannung war kaum noch erträglich. Es ging dem Ende zu.

Und irgendwann hielt es Onkel Hanno nicht mehr aus. Er stand auf und irrte durch die Wohnung, von niemandem beachtet, denn im Äther entschied sich Deutschlands Schicksal. Aus dem Wohnzimmer hörte er immer wieder lautes Rufen und Aufstöhnen, dass es auch einem bange werden konnte, der im Krieg nichts auf die Mütze bekommen hatte.

Und so griff Onkel Hanno bald nach dem gerahmten Bild der deutschen Treter-Helden sowie nach der vom Bruder geschenkten Bohrmaschine und suchte ein schönes Plätzchen in der Diele, wo er sein Werk anbringen konnte.

Es waren nur noch sechs oder sieben Minuten zu spielen. Jeder Schuss konnte das Ende bedeuten, die Entscheidung, den achten Mai, Befreiung oder Katastrophe. Die Stimme des Herrn Zimmermann im Radio überschlug sich fast. »Puskas schießt, gehalten auf der Torlinie, Toni, Toni, du bist Gold wert. Halten Sie mich für verrückt!«

Onkel Hanno hatte inzwischen einen schönen Platz für sein Bild gefunden. Gegenüber der Wohnungstür sollte es sein, damit man es beim Hereinkommen sofort sah, gleich neben dem Sicherungskasten.

Kaum einer hörte das Rasseln der Bohrmaschine, obwohl alles sonst still war, denn alles hielt den Atem an, als der Herr Zimmermann rief: »… und aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und …« Und dann verstummte der Herr Zimmermann, und das Licht ging aus, und das Rasselgeräusch der Bohrmaschine erstarb ganz langsam, und alle waren wie vor den Kopf geschlagen und starrten den stummen Haufen Holz an. Niemand rührte sich. Dann hörte man von draußen laute Panikschreie: »WASNDALOS!? WELCHE SAU WAR DAS? STEHT DER RUSSE VOR DER TÜR?« Mein Uroppa stürzte ans Fenster, riss es auf und war bald darauf in einen heftigen Wortwechsel mit so ziemlich allen Nachbarn in der ganzen Straße verwickelt. Ergebnis: In der ganzen Straße, ja offenbar im ganzen Viertel war der Strom weg. Und natürlich hatte es alle im selben Moment erwischt: »… aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und …« Und bald darauf war das Spiel aus, aus, aus, aber das ahnten alle nur und alle fragten sich, sind wir jetzt wieder wer oder nicht? Und dann ging meinem Uroppa auf, wer nur dafür verantwortlich sein konnte. Er rannte in die Diele und fand Onkel Hanno völlig fassungslos die noch in der Wand steckende Bohrmaschine umklammernd. Mit vor Schreck geweiteten Augen murmelte der Onkel: »Strike, Bossa Nova, strike?«

Da sagte mein Uroppa nur: »Hanno, du biss bescheuert.« Und Onkel Hanno lächelte glücklich, denn diese Feststellung war nicht zu leugnen.

Dann kam Herr Stankowski dazu, mit hektischen Flecken im zahnlosen Gesicht, und rief: »Wat is, ham wa den Gulaschfressern getz in die Hütte gekackt oder nich?«

Uroppa blaffte zurück: »Stankowski, rotz mi ni an!«

Kurz darauf saßen alle wieder im Wohnzimmer und beluden sich mit allem, was da war. Und in der Nachbarschaft war man mittlerweile auf die Idee gekommen, zum Telefon zu greifen, und bald wussten es alle: Man war wieder wer.

Noch Jahre später war man sich einig, dass es ohne Onkel Hanno und die Bohrmaschine und den Stromausfall nicht halb so schön gewesen wäre, und nie hat man sich in meiner Familie für Fernseh-Live-Übertragungen und siebzehn Zeitlupen zu einem Tor begeistern können.

Und als Onkel Hanno 1974, kurz bevor Herbergers Erben in München den Holländern zeigten, wo der Käse wächst, an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzung starb, ließ es sich mein Uroppa nicht nehmen, ihm höchstselbst etwas in den Grabstein zu meißeln. Und das findet ihr auf keinem Stein, wohl in der ganzen Welt. »Strike, Bossa Nova«, stand da, »strike!« Und drunter: »Er war bescheuert. Aber wir hatten eine Menge Spaß mit ihm.«

Liebe ohne Raum oder: Das Haldenkind

Als ich schon aus dem Alter raus war, wo man an Bienchen und Blümchen glaubt, die Wahrheit über das Kinderkriegen aber noch nicht fassen konnte, habe ich meinen Vater mal gefragt, wo ich denn herkäme. Er tat so, als sei er mit wichtigen Staatsgeschäften befasst, und schickte mich zu meiner Mutter. Die schüttelte den Kopf und sagte, ich solle meinem Vater ausrichten, er solle sich nicht so anstellen. Seufzend meinte mein Vater, ich sei ein »Haldenkind«, was mich auch nicht weiterbrachte. Erst Jahre später war ich alt und reif genug für die Wahrheit. Und die hatte mit knappem Wohnraum zu tun.

Als sie sich kennenlernten war meine Mutter neunzehn und mein Vater noch ein halbes Jahr jünger. In der Tanzschule »Bobby Linden« war dieser gut aussehende, schmale junge Mann mit dem »Fassongschnitt« und der Zahnlücke auf sie zugetreten, hatte sich etwas steif verneigt – wobei ihm diese kleine Tolle, die wie ein Vordach über seiner Stirn thronte, ein wenig ins Gesicht fiel – und sich als »Goosenowski« vorgestellt, »Werner Goosenowski«. Ach Gott, dachte meine Mutter, einer mit »ki« hintendran! Aber gesagt hat sie nichts, vielleicht weil meinem Vater das Haar so verwegen übers Auge hing, vielleicht weil er es mit einer so imponierenden Hand- und Armbewegung wieder in die Ausgangslage brachte, dass sie gespannt war, was er noch auf Lager hatte. Sie schenkte ihm den nächsten Tanz. Meine Mutter behauptete später, es sei eine Rumba gewesen, während mein Vater daran festhielt, es könne nur ein Cha-Cha-Cha gewesen sein, da er immer Schwierigkeiten mit der Rumba gehabt habe und sich wohl nie getraut hätte, meine Mutter ausgerechnet dazu aufzufordern. »Ich kann dazu nur sagen«, meinte meine Mutter an meinem achtzehnten Geburtstag, als wir uns darüber unterhielten, »dass es deinem Vater völlig egal war, wobei er mir auf die Füße trat. Ich glaube, Rumba hielt er für eine Eissorte.«

Jedenfalls tanzten sie, und meine Mutter dachte, meine Güte, einer mit »ki« hintendran und noch dazu mit dem Rhythmusgefühl einer Milchkuh. Mein Vater dachte nichts, weil er seine Schritte zählen musste. Und später fragte er dann: »Fräulein Droste, darf ich Ihnen die Handtasche nach Hause tragen?« Er durfte. Und wahrscheinlich dachte meine Mutter: Wollen mal sehen, ob er wenigstens dazu zu gebrauchen ist.

Damals war die Welt noch in Ordnung, hatten englische und amerikanische Radaubrüder noch nicht die Lufthoheit im Äther und in den Hitparaden. Als meine Mutter sich von meinem Vater nach Hause bringen ließ, hatte Siw Malmkvist die Nase vorn, und zwar mit Liebeskummer lohnt sich nicht. Aber mein Vater hatte keinen Grund, sich für diesen Schlager zu interessieren, denn seine bemüht lockere Einladung zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen nahm meine Mutter errötend und die Augen niederschlagend an. Meine Mutter war immer stolz darauf, dass sie auf Kommando erröten konnte, und auch diesmal verfehlte es seine Wirkung nicht.

Als der Spätsommer in den Frühherbst überging und die beiden sich häufiger trafen, kam der Soundtrack dazu von Peter Lauch: Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln. Und kurz vor Weihnachten, als mein Vater seinem mehr als skeptischen späteren Schwiegervater vorgestellt wurde, war die Nummer eins Roy Orbison und Pretty Woman. Immerhin.

Es muss in diesem Winter gewesen sein, 1964/65, als meine Eltern sich in jeder Hinsicht näherkamen. Doch sie teilten das Schicksal vieler junger Paare dieser Zeit, ihre Liebe war nicht nur ohne Maß, sondern vor allem ohne Raum. Meine Mutter hatte als Einzelkind tatsächlich ein eigenes Zimmer, aber mein Vater teilte sich seines mit seinem älteren Bruder, der noch immer nicht unter der Haube war.

Einmal trafen sie sich, während der Vater meines Vaters und mein Onkel unter Tage und die Mutter meines Vaters beim Damenkränzchen waren. Mein Vater servierte meiner Mutter formvollendet ein kleines Glas herrlich süßen Weines, und meine Mutter stellte züchtig die Beine in Parallelstellung vor die Sofakante. Sie redeten und lachten, und meine Mutter fand den jungen Mann witzig und seine Zahnlücke sexy, obwohl sie vor allem Letzteres nicht zugegeben hätte.

Sie war nicht das, was man eine »erfahrene Frau« nannte, aber sie hatte sich schon etwas umgetan, um nicht dem erstbesten Fassonschnittträger auf den Leim zu gehen. Sie war ein paarmal mit einem Schlagersänger ausgegangen, der auf dem Sommerfest der Tanzschule aufgetreten war. Von der Bühne herab hatte er sie angelächelt, als er seine Interpretation vom Babysitterboogie schmetterte. Nach dem Fest stand sie allein an der Bushaltestelle, und plötzlich stand er neben ihr wie aus dem Boden gewachsen, bot an, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren. Als meine Mutter ablehnte, bat er, sie doch wenigstens zu einem Kaffee wiedertreffen zu dürfen. Mehr um ihn loszuwerden denn aus echtem Interesse, willigte meine Mutter ein. Meine Großmutter war ganz begeistert. Ein Schlagersänger in der Familie, das würde schon was hermachen und wäre sicher auch finanziell nicht uninteressant. Ob er ihr denn wohl ein Autogramm von Freddy Quinn besorgen könne. Der Schlagersänger stellte sich jedoch als ähnlich einfältig heraus wie seine Texte, und meine Mutter verlor bald das Interesse an ihm, ohne dass es zum Äußersten gekommen wäre. Heute sieht man ihn manchmal im Fernsehen, wenn zu Recht vergessene Helden der Sechziger zu einem mehr oder weniger peinlichen Revival unter der Anleitung von Dieter Thomas Heck zusammengerufen werden. Der Schlagerfuzzi hätte mein Vater sein können. Glück gehabt.

Etwas ernster war es zwischen meiner Mutter und dem Sohn einer im ganzen Ruhrgebiet tätigen Gerüstbaufirma geworden. Auch hier witterte meine Großmutter die Chance einer finanziellen und sozialen Besserstellung. Ein paar Monate konnte sie den Träumen nachhängen, dass ihre Tochter eine gute Partie mache. Dann jedoch fand meine Mutter, dass der Gerüstbauersohn sie nicht genug zum Lachen bringe, und kündigte ihm.

Jetzt also Werner Goosenowski. Sie saßen einander gegenüber, und mein Vater lächelte immer etwas verkrampft, weil er seine Zahnlücke verbergen wollte. In seinem Oberkiefer standen die zwei Schneidezähne so weit auseinander wie zwei Verwandte, die einander nicht ausstehen können. Wenn man genau hinsah, konnte man auf die Idee kommen, sie drehten sich sogar voneinander weg, drehten einander den Rücken zu, wenn man bei Zähnen überhaupt davon sprechen kann.

Mein Vater verfügte kaum über praktische Erfahrungen in der Handhabung von Frauen. Dabei war er handwerklich begabt, hatte schon eine Lehre als Elektriker hinter sich und kannte sich auch mit Starkstrom aus. Ein paarmal hatte er sich mit Adelheid getroffen, der Tochter vom alten Kuczinski, der mit meinem Großvater einfuhr und kurz vor der Rente stand. Der hatte schon zwei erwachsene Kinder von seiner ersten Frau, die ihm früh weggestorben war. Um die Kinder zu versorgen, hatte er bald wieder geheiratet, und nach ein paar Jahren war die Frau schwanger geworden, obwohl das nicht geplant war. Adelheid war nur einen Tag jünger als mein Vater, und genau darüber waren sie sich nähergekommen, bei einem Sängerfest, an dem mein Großvater mit seinem Gesangverein teilgenommen hatte. Ich glaube, Adelheid und mein Vater hatten sich nicht viel zu sagen, denn die Adelheid war ein stilles Mädchen, das nicht viel zu lachen hatte, weil sie ein unerbetenes Kind war. Ihr Vater wollte sie lieber heute als morgen aus dem Haus haben, weshalb er meinem Großvater in den Ohren lag, dass die Adelheid und mein Vater doch prima zusammenpassen würden. Mein Großvater fand das auch und wollte sie meinem Vater schmackhaft machen, der sich, meinem Großvater zuliebe, auch die größte Mühe gab. Als aber meine Mutter ins Spiel kam, hatte Adelheid keine Chance mehr.

Also, als mein Vater und meine Mutter einander gegenübersaßen und noch nichts ahnten von den platzenden Magengeschwüren, den verpfuschten Herzoperationen, dem Leber- und dem Speiseröhrenkrebs und dass ihnen nur noch dreißig Jahre blieben, da wurde mein Vater nach dem zweiten Glas Wein ein wenig mutiger und fragte an, ob meine Mutter sich vorstellen könnte, das »Du«, das er ihr anbieten wolle, anzunehmen. Meine Mutter dachte, von dir würde ich alles annehmen, ich würde mir sogar ein Kind von dir schenken lassen. Aber das sagte sie nicht, sondern sie hob nur ihr Glas und prostete meinem Vater zu, und der stieß mit ihr an und sagte: »Ich bin der Werner!« und meine Mutter sagte: »Ich bin die Marita!« Dann verschlangen sie ihre Unterarme, weil das so üblich war, wenn man Brüderschaft trank, aber dafür musste mein Vater zu meiner Mutter auf das Sofa wechseln. Er wollte sie auf die Wange küssen, aber sie hielt ihm gleich den Mund hin. Beiden schoss das Blut in die Füße und von dort wieder in den Kopf zurück, und das gleich ein paarmal. Als der eine von der anderen schon wieder ablassen wollte, zog sie ihn an seinem schmalen, dunklen Schlips und schlang die Arme um ihn. Es kam zu einem recht angenehmen Handgemenge, und als es begann, noch etwas angenehmer zu werden, stand plötzlich meine strenge Großmutter im Raum, denn das Damenkränzchen hatte früher Schluss gemacht. Sie fragte donnernd, was denn hier los sei, obwohl das doch deutlich zu sehen war. Ihr Sohn zuckte zusammen, rutschte von meiner Mutter, vor allem aber vom Sofa herunter und schlug mit dem Hinterkopf auf die Kante des Wohnzimmertisches. Er bekam gerade noch mit, dass meine Mutter sich die Hand vor den Mund hielt, weil sie ein Lachen nicht unterdrücken konnte. Er dachte noch, dass er das ziemlich unpassend fand, und dann wurde es dunkel um ihn.

Als er wieder zu sich kam, stand meine Mutter am Fenster und unterdrückte noch immer ein Lachen, aber gleichzeitig weinte sie auch ein bisschen, denn meine Großmutter hatte ihr ziemlich die Hölle heiß gemacht. Das Wort »Flittchen« stand im Raum. »Das fällt doch alles auf mich zurück!«, wies meine Großmutter auf den Paragrafen im Gesetzbuch hin, der Kuppelei zu einem Kapitalverbrechen erklärte.

Mein Vater ignorierte das Dröhnen in seinem Kopf, ging zu meiner Mutter, legte ihr eine Hand auf die Schulter und sagte: »Das ist die Marita. Wir haben nur die Rumba geübt.« Meine Mutter sagte: »Da hat der Werner nämlich noch Schwierigkeiten!«, drehte sich um, wischte sich die Tränen ab, lachte ihn an und ordnete ihm den Schlips.