10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Noema

- Sprache: Deutsch

Deutschland in den Jahren von 1926 bis 1945: Ihre Kindheit, geprägt von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs, verbringt Hilde im beschaulichen Tilsit. Mit vierzehn Jahren muss sie sich alleine aufmachen in die weite Welt – nach Berlin – und kämpft fortan um das eigene Überleben und das ihrer Familie. Elisabeth Marrion, in Hildesheim geboren, zeichnet das Schicksal ihrer Mutter in diesem Tatsachenroman ergreifend nach. Der Leser erfährt, wie Hilde von einem schüchternen jungen Mädchen zu einer couragierten Frau heranwächst – und wie ein Tanz mit Generalfeldmarschall Rommel, dem „Wüstenfuchs“, der jungen Frau und ihrer Familie neue Hoffnung schenkt. Ein aufrüttelndes Zeugnis über Liebe, Freundschaft und Leid.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Die Autorin:

ElisabethMarrion(geb.Kinnigkeit-Päkel) ist gebürtige Hildesheimerin. 1969 zog sie nach England, wosieheiratete und noch heutelebt. Bis zuihrem Ruhestand war sieGeschäftsführerinin der Bekleidungsindustrie. Sie arbeitete mehrere JahreimFernen und MittlerenOsten. In Bangladeschwar sie für ihr Unternehmen am Bau einer weiterführenden Schule beteiligt, in der heuteMädchen und Jungen im Alter von 12-18 Jahrenunterrichtet werden.

ElisabethMarrion

MEIN TANZ MIT ROMMEL

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Bibliographic information published by the DeutscheNationalbibliothekDie DeutscheNationalbibliotheklists this publication in the DeutscheNationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de.

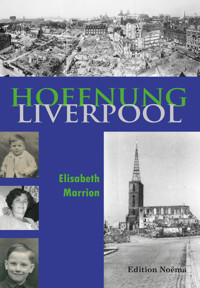

Coverabbildungen:

Hilde 1937. Privatarchiv ElisabethMarrion.

Kleine Abbildungen, von links nach rechts:

Berlin, Brände nach Luftangriff.Bundesarchiv, Bild 183-J30142 / CC-BY-SA

Berlin, Flüchtlinge aus dem Osten.Bundesarchiv, Bild 175-13223 / CC-BY-SA

ZweiB-17Bomber über Osteuropa.Public Domain.

Generaloberst Erwin Rommel mit Offizieren seines Stabes bei einerLagebesprechung, links Oberst EduardCrasemann; Jan.-Juni 1942; PK "Afrika".Bundesarchiv, Bild 101I-785-0287-08 /CC-BY-SA

Übersetzt aus dem Englischen vonSusanne Nipp und Waltraut Hoffmeyer

Dieser Titel ist als Printversion im Buchhandel oderdirekt bei derEditionNoëma(www.edition-noema.de) zu beziehen unter derISBN 978-3-8382-0568-7

ISBN-13: 978-3-8382-6568-1

©ibidem-Verlag

Stuttgart 2014

EditionNoëma

Alle Rechte vorbehalten

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und elektronische Speicherformen sowie dieEinspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronical, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Danksagung

Mein Dank gilt Herrn WolfgangStierle, Bezirksvorsteher, Stuttgart-Botnang,ehemaliger Mitarbeiter von ProfessorManfred Rommel, für seine Unterstützung und die aufmunternden Worte, die mich auf dieser Reise in die Vergangenheit begleitetet haben.

ElisabethMarrion

März 2014

Prolog

14. Oktober 1944,Hildesheim

»Warum müssen Menschen sterben?«,fragte Klaus. Ich ging zu ihmund wollte ihn in meine Arme nehmen.Aber er stieß mich zurück.

»Der Mann, für den unser Papa arbeitet, ist dertot?«

Was sollte ich daraufantworten? Wie konnte ich einem Siebenjährigendie Grausamkeiten des Krieges erklären?

»Ja.Feldmarschall Rommel, der Mann,für den dein Papa arbeitet, ist tot.«

»Aber warum,Mama? Warum sterben Menschen?«

»Manchmal möchte der liebe Gott, dass sie zu ihm kommen.«

»Aber der liebe Gott willdoch, dass alle zu ihm kommen.«

»Ja, das will er. Aberoftmöchte er sie früher haben,und dann muss er ganz schnell eine Entscheidung treffen.«

»Meinst du,so wie mit Inge? Er wollte, dass sie zu ihm kommt. Aber wir wollten lieber, dass siebei uns bleibt.«

»Ja, genau so,wie es mit Inge war.«Ich kämpfte gegen meine Tränen an. Ich wollte nicht, dass er mich jetzt weinen sah.

»Aber mein Papa, mein Papa kommtnach Hause«,beschloss er und ging zurück in die Küche, ummit den anderen zu spielen.

***

14. Oktober 1944,mittags inHerrlingen

Sie gingen zusammen den Waldweg hoch,die Köpfe gebeugt. Die beiden Männer sprachen leise,sie nahmen sich Zeit. Der kleine Pfad führte auf den Hügel zu einer Lichtung.

General Burgdorf ging links neben Generalfeldmarschall Rommel. Der Feldmarschall trug seinen Marschallstab unter dem linken Arm. Wenn er sich zu General Burgdorf drehte,berührte der Stab Burgdorfs Uniform.

Siebeschleunigten ihren Gangein wenig –als ob sie sich daran erinnerten,eine Verabredung zu haben,zu der sienicht zu spät kommenwollten.

Das dunkelgrüne Auto, das sie hierher gefahren hatte, stand unten auf der Wiese. Sie nahmen an, dass GeneralMaiselund der Fahrer noch im Wagen saßen.

Heutewardas zweite Mal, dass General Burgdorf einen Befehl ignorierte.

BeimerstenMalwardas große Auto mit ihm und GeneralMaiselvor Feldmarschall Rommels Haus vorgefahren.

Maiselsah ihn an,sprach aber kein Wort. General Burgdorf wies den Fahrer an, er solle sitzen bleiben.Er bat auchMaisel,im Wagen zu warten. Feldmarschall Rommel hatte den Wagen erwartet und kam Burgdorfentgegen. Beide Männer begrüßten sich und gingen zusammen die Treppe hoch ins Haus.

Burgdorf fühlte, dass er es dem Feldmarschallschuldig war, ihm Hitlers Entscheidung persönlich zu überbringen. Er wollte Rommel noch einen Augenblick Zeitgeben, um sich zu fassen und sich von seiner Familie zu verabschieden.

Burgdorf sah durch das Flurfenster und hörte oben im HausRommels Frau weinen. Dann hörte er Schritte die Treppe herunterkommen. Burgdorf drehte sich um und sah Rommel mit seinem Sohn auf ihn zukommen.

Draußen vor der Haustür nahm Feldmarschall Rommel seinen Sohn noch einmal in die Arme, küsste ihn auf den Kopf und flüsterte ihm zu:

»Manfred, sei stark und tapfer. Deine Mutter braucht dich jetzt.«Dann drehteer sich um und folgte Burgdorf zum Wagen.GeneralMaiselsaß auf dem Beifahrersitz und nickte Rommel zu.Der Fahrer war ausgestiegen und hielt die Tür für ihnauf. Burgdorf stieg als Letzter ein und setzte sichhintenneben Rommel in das Fahrzeug.

***

Rommel hatte Burgdorf gebeten, noch einmal in den Waldgehenzu dürfen. Dorthin,wo er seine freie Zeit mit Manfred verbracht hatte. Sie hatten gejagt odernur still im Hochsitz gesessen unddas Wild beobachtet. Trotz des Befehls von Hitler,die Angelegenheitso schnell wie möglichdurchzuziehen, hatte BurgdorfRommels Bitte gern erfüllt.

Beide Männer waren nun am Waldrand angekommen. Rommelatmete tief ein undnahm den Geruchdes Waldesmitseinem ganzen Körper auf.

»Wir müssen zurück, Herr Feldmarschall.«

»Ist es wirklich so weit gekommen? Nur zehn Minuten mit meiner Familie? Das war alles,was mir genehmigt wurde?«

»Es wird schmerzlos und schnell sein«,erwiderte Burgdorf.

»MitschmerzlosmeinenSie,keine physischen Schmerzen,nehme ich an? Ich habe ihr Wort, Burgdorf,meiner Familie wird nichts passieren.«

»Sie haben mein Wort. Ich werde mich persönlich um Ihre Familie kümmern. Aber wir müssen jetzt zurück.Wieich sehe, werdenSS und Gestapo dort unten ungeduldig.«

Feldmarschall Rommel undGeneral Burgdorf gingen zum Fahrzeugzurück. Die Autotüren standen offen. GeneralMaiselund der Fahrer standen 50 Meter vom Wagen entfernt.

Feldmarschall Rommel stieg ein,Burgdorf folgte ihm. Beide saßennunauf demRücksitz.Burgdorf fasste in seine Uniformtasche, nahm eine Kapselheraus und hielt sie Rommel hin. Dann folgte Feldmarschall Rommel seinem letzten Befehl und nahm die Kapsel von Burgdorfs ausgestreckter Hand.

***

Es ist unsere traurige Pflicht, demdeutschen Volkmitzuteilen, dass Generalfeldmarschall Erwin Rommel heute, am 14.Oktober 1944, in seiner HeimatstadtHerrlingenseinen Verletzungen, die er sich bei dem Angriff der britischen Luftwaffe in Frankreich im Juli 1944 zugezogen hat, erlegen ist. Das Staatsbegräbnis wird am 18.Oktober in Ulm stattfinden. Unser Führer hat Feldmarschall Rommels Familie sein Beileid ausgedrückt. Unser Führer ist, wie wir alle, zutiefst erschüttert. In seiner offiziellen Erklärung sagte unser Führer, dass unser Land einen der größten Feldherrn aller Zeiten verloren habe. Heil Hitler!

***

14. Oktober 1944, Hildesheim

Die Nachricht aus demRadio dröhnte uns noch in den Ohren. Wir hattenschonam Nachmittag vor dem Schultordavongehört. Aber wir konnten es nicht glauben.

»Maria, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch erst vorKurzemgehört,dasser sich gut von seiner Verwundung erholthätte.«

»Hilde, wenn es aber wahr ist,was dann?«

Zu Hause schickten wir Klaus zu FrauBucker, sie sollte schnell runter kommen. Sie wusste sofort:Es war etwas passiert.

Wir stellten das Radio an undhörten einen Trauermarsch, dann kam die Nachricht vonRommels Tod.

»Ohmein Gott. Rommel ist tot.«FrauBuckerwar die Erste, die etwas sagte.

Ich ging in die Küche und gab den Kindern etwas zu trinken. Maria suchte im Radio den SenderVon der Front.Sonsthörtenwirdiesen Sender nie, weil er immer nurPropaganda verbreitete. Aber heute wollten wir die Nachrichtaus dem Radiohören.

»Hilde,was wird jetzt aus uns? Solange Rommel lebte,hatten wir noch Hoffnung.«Ich hörteFrauBuckernur halb zu. Ich starrte an die Wand und dachte zurück.

Kapitel 1

Frühjahr 1926,Tilsit,Ostpreußen

»Hilde, wo bleibst du?«Meine Mutter rief mich aus der Küche, wobei sie ungeduldig auf und ab ging. Ich warauf unserem Hof hinter dem Haus und fütterte die Schweine und Hühner. Hier draußen genoss ich die Ruhe und hatte Zeit zum Träumen. Heute wollte mein Lehrer zu uns kommen, dennich brauchte die Erlaubnis meiner Eltern, um mit unserer Theatergruppe auf Tournee gehen zu können. Die Proben für die OperHänsel und Gretelvon Humperdinck sollten in der kommendenWoche beginnen. Ich sollte Gretel spielen, die Hauptrolle.Es war schon das dritte Mal, dass ich mitsingen durfte.Aber diesmal ging es auch auf›Abstecher‹. Mein Lehrer hatte schon zugesagt,und meine Mutterkonnteichbestimmtüberreden. Bei meinem Vater war ich mir nichtganz so sicher.

»Hilde.«

»Ja, ich komme gleich.«

Mein Vater hatte endlich wieder Arbeit gefunden. Er war jetzt bei der Bahn beschäftigt. Im Krieg hatte er den rechten Arm verloren,und als er 1918 nach Hause zurückkehrte, war er nicht wiederzuerkennen. Ich kann mich nicht daran erinnern,wie er vorher war; aberjetztsaß er nurnochvor dem Fenster und sah in die Ferne. Oder er stand im Wohnzimmer und starrte auf die Wand, als ob wir für ihn gar nicht vorhanden wären.

Ich zitterte, die dünne Strickjacke bot keinen Schutz vor dem kalten Ostwind. Trotzdem wollte ich noch nicht zurück ins Haus gehen.

Dieser Winter war besonders lang. Normalerweisehattenwir Frost von November bis März, aber in diesem Jahr war dieMemelnoch im April zugefroren.

Die sonstgerngenutzteSchiffsverbindungüber denFlusswareingestelltwordenund wir benutzten die Eisfläche als Abkürzung, um von einerUferseite auf die andereSeite der Stadtzu kommen. Die meistenWohnhäuser und Bauernhöfe befanden sichauf der östlichen Seite derMemel. DieSchulenjedoch,dieGeschäfte und der wöchentlich stattfindende Marktwarenauf der westlichen Seite. Es warimmer ein langer, mühsamer Weg über eine der beiden Brücken, wenn wir mitunserem Bollerwagen zum Markt mussten, um einzukaufen.Oder in der Erntezeit, um unsere Erbsen und Bohnen an einem Stand zu verkaufen.

Im Winter fandder Markt auf dem zugefrorenen Fluss statt,und um die Weihnachtszeit warendort auch Stände aufgebaut–mit gerösteten Maronen, Bratwürsten,Grogfür die Erwachsenen undwarmemKakao für die Kinder.

Um die wenigen Stunden Tageslicht auszunutzen, die eszu dieser Jahreszeithier im Nordostennurgab, liefen wir auf dem Fluss Schlittschuh–bis zum April, obwohl das Eis dannschon zu tauen begann. Aberdas durften wirimmer nur sonntags nach dem Kirchgangund solange es hell war.

Letztes Jahr wollten wir es noch einmal riskieren, obwohl unsere Mutter es uns schon verboten hatte.

Cousin Norbert war als Erster auf dem Eis und lief sofort bis zur Mitte. Er drehte sich um und winkte, dasswir uns beeilen sollten. Dann brach das Eis unter seinem Gewicht ein,und er verschwand. Mein Bruder Arno legte sich flach aufs Eis und krabbelte vorsichtig zur Mitte des Flusses. Nur Norberts Kopf ragte noch aus dem Wasser,und er schrie um Hilfe.

Es dauerte eine ganze Weile, bis wir alle an der Stelle angekommen waren, wo Norbert eingebrochen war. Norbert klammerte sich am Rand des Eises fest,und vier Paar Hände griffen nach seinem Mantel und ließenihnnicht mehr los. Langsam zogen wir ihn aus dem eiskalten Fluss. Norbert war kreidebleich.SeineStiefel mit denSchlittschuhenwaren verschwunden, er hatte nur noch die Socken an den Füßen. Der Mantel hatte sich voll Wasser gesogen und war ihm dadurch zu schwer geworden, also ließ er ihn einfach am Ufer liegen.

Als wir bei meinerTanteankamen,machtesieWasser im Kessel heiß undgoss es in eine Zinkwanne, die sie in dieKüche vor das Herdfeuer stellte. Da hinein setzte sie Norbert und schickte uns nach Hause. Als meine Muttervon dem Unglück erfuhr, ließ sie alles stehen und liegen und lief sofort zum Haus meiner Tante. Es gab an diesem Abend nichts zuessen, aberdas merktenwirnoch nicht einmal.

Norbert bekam hohes Fieber und meine Mutter sagte, der Arzt habe mitdem Kopf geschüttelt und gemeint,wir sollten beten. Norbert starb drei Tage später aneinerLungenentzündung.

Zur Beerdigung wagte sich mein Vater zum erstenMal wieder aus dem Haus.

»Hilde.«

»Ja, ich komme.«

Nur acht Eier. Zwei Hühnerhattennicht gelegt. Meine Mutterwürdeärgerlich sein: Es gibt keinen Grund,Hühner zu füttern,die nicht legen.

An diesemAbend gab es unser Lieblingsessen: Königsberger Klopse, Salzkartoffeln und Kohl. Esdurfteimmer erst gegessenwerden,wenn mein Vater zu Hausewar,und das konntespät werden. Oft ginger nach der Arbeit noch mit seinenKollegenin die Kneipe. Wir warteten dann vergebens.Meine Mutter gingnervös in der Küchehin undher, immer einAugeaufdas Küchenfenstergerichtet.

HerrPotenski, mein Lehrer,warschon da. Er saßam Küchentisch,auf denmeine Mutter schnell noch einen Teller gestellt hatte.Vorherwarfsie mirnocheinenbösen Blick zu. Ich hatte nicht angekündigt, dass wir heute Abend Besuch bekommen würden,und ich wusste, dassdie Klopse abgezähltwaren.

Ich sagte ein stilles Gebet in der Hoffnung, dass mein Vater gut gelaunt nach Hausekommen würde. Wenn er wollte, konnte er sehr unterhaltsam sein. Er erzählte dann Geschichten, sang alte Volkslieder,und wir Kinder saßen auf dem Fußboden und hörten zu oder sangen mit. Meine kleine Schwester Erika klatschtedazuvor Begeisterung in die Hände.

Aber wenn er nach Hause kam und betrunken war,verschwanden wir Kinder, ohne einen Ton zu sagen, auf den Hof und versteckten uns.

Ich wartete nervös am Küchenfenster. Von hier aus hatte ich einen guten Blick runter zur Stadt. Ich sah ihn den Pfad hoch taumeln, drehte mich zu meinen Geschwistern um und schüttelte den Kopf. Wie auf Kommandonahm Arno Erikas Hand und schubste Herbert und Helmut durch die Tür nach draußen. Arno drehte sich noch einmal zu mirumund ich sah,wie er»Komm!«mit seinem Mund formte. Aber ich zucktenurmit den Schultern und blieb am Fenster stehen.

»Was ist denn hier los?«, brüllte mein Vater,nachdemer es endlich geschafft hatte,die Tür zu öffnen.

»Beruhige dich,August«, sagte meine Mutter.»HerrPotenskiist gekommen,um die schriftliche Genehmigung einzuholen, dassHilde bei der Theateraufführung mitspielen und mit auf Abstecher gehen darf.«

»Dafür ist es jetztzu spät, auf Wiedersehen,HerrPotenski. Sie brauchen es sich gar nicht erst an meinem Küchentisch gemütlich zu machen.«

Mein Vater stolperte nach vorne und versuchte,sich mit der rechten Hand am Tisch festzuhalten. Er hatte in diesem Moment ganz vergessen,dass er rechts keinen Arm mehr hatte. Mit Panik in den Augen sah er meine Mutterflehend an, die nach vorne stürzte,um ihn festzuhalten.

»Was heißt denn hier zu spät?«MeinLehrer hatte sich gefasst und half meinem Vater wieder auf die Beine.

»Hilde hat Arbeit in Berlin, sie verlässtTilsitnächste Woche.«Das war alles,was meine Muttererwiderte, ohne mich dabei noch einmal anzusehen.

Kapitel 2

»Bitte, bitte geh nicht weg.«Erika klammerte sich noch immer an mir fest. Wir saßen auf unserem gemeinsamen Bett und ich zog sie näher an mich heran.

»Beruhige dich.Ich kommeeuch oft besuchen.Berlin ist doch gar nicht so weit fort.Und denke daran, was ich alles mitbringen kann. Die ganzen schönen Dinge, die es in so einer großen Stadt gibt.«

Aber Erika war nicht zu überzeugen. Neben uns im Körbchen lag unsere kleine Schwester Gisela. Die ganze Nacht hatte sie gequengelt, aber meine Mutter kam nicht einMal, um nach ihr zu sehen. Erika und ich nahmen sie mitin unser Bett. Wir hätten sowieso nicht schlafen können.

Wer würde sich jetzt um die beiden Mädchen kümmern? Ich wusste,meine Brüder würden ihrBestes geben,aber war das nicht die Aufgabe einer älteren Schwester? Alles,was meine Muttermir bis jetzt gesagthatte,war, dass meine Schwester Helene für mich eine Stelle im Haushalt einer alleinstehenden Damein Berlingefundenhätte. Mehrsagte sienicht, als sie mir an diesemNachmittag beim Packen half.

»Mutter, wieso hat Helene mir eine Stelle besorgt?«

Sie tat so, als hätte sie mich nicht gehört.

»Lass mich bitte zu Hause bleiben, ich will zurück in die Schule, ich will Sängerin werden.Bitte,Mutter, schick mich nicht fort. Du brauchst mich doch, ich kanndirim Haushalt und bei der Ernte helfen. Mutter, bitte. Bitte.«

Sie drehte mir den Rücken zu und ging zur Tür, aber ich hielt sie am Arm fest.»Mutter, bitte schick mich nicht weg.«

»Hilde, es ist zu spät dafür, sie warten aufdich in Berlin. Dein Vater hat schon die Fahrkarten, er wird sie heute Abend mit nach Hause bringen.«

***

Am nächsten Morgen stand ich als Erste auf und ging nach draußen, um noch einmal die Tiere zu füttern. Zwei Hühner fehlten–das Abendessen von gestern.

Ich hatte keinen Bissen runtergebracht,und mein Vater hatte wütend mit der Faust auf den Tisch geschlagen, sodass die Teller hochsprangen und der Krug mit dem Wasser umkippte und sich über die Kartoffeln ergoss. Er war von seinem Stuhl hochgeschossen und hatte drohend mit der Gabel inderHand herumgefuchtelt.Er nannte mich ein undankbares Geschöpf, das nicht zu schätzenwüsste, dass die ganze Verwandtschaft gekommen war, um mir auf Wiedersehen zu sagen.

Meine Tante wollte aufstehen, aber mein Onkel legte seine Hand auf ihre Schulter und warf mir einen traurigen Blick zu.

Erika verließihren Platz neben Mutter und setzte sich auf meinen Schoß.

»Erika, setz dich sofort wieder auf deinen Stuhl und iss den Teller leer.«Mein Vater hatte ein knallrotes Gesicht.

Ich stand auf, nahm meine Schwester auf denArm und drehte mich zu meinem Vater.»Du kannst mir gar nichts mehr sagen, ich wohne ja jetzt nicht mehr hier.«Ich zitterte am ganzen Körper.Wäreicham nächsten Tagnichtgefahren, hätte ich nie gewagt, so mit meinem Vater zu sprechen.

***

Mein Vater ging zur Arbeit,ohne sich von mir zu verabschieden.Auf dem Küchenfußbodenstand mein Gepäck:ein großer Pappkarton.Wie sollte ich den über 900KilometerheilansZiel bringen?Mein Bruder hatteihn mitBindfädenverschnürt, um ihn zusammenzuhalten,und einen Griffangebracht, damit ich ihn besser tragen konnte.

Als ich am letzten Tag zur Schule ging, um mich zu verabschieden, zeigteHerrPotenskimeinen Klassenkameraden den Reisewegauf der großen Landkarte. VonTilsitfuhren Züge nur bis Königsberg. Dort musste ichindieostpreußischeZuglinieumsteigen.

DieseZügekamen nuralle zwei Tage aus Warschau und fuhrenweiter bis Berlin.

»Ich komme mit.«Erika hielt sich an meinem Mantel fest. Ich kniete mich zu ihr hinunter und sah ihr in die Augen.

»Nein, du kannst nicht mitkommen.Ich muss doch dort arbeiten. Aberdu darfst mich bis zum Zug begleiten.«

Arno hob sie hoch und setzte sie auf meinenKarton, der schon im Bollerwagen verstaut war. Meine Mutter lief ins Haus zurück und holte eine Decke. Damit wickelten wir Erika warm ein. Meine Brüder hatten nur ihre Pullover an und nichts auf dem Kopfoderan den Händen. Heute blies der eiskalte Ostwind wieder besonders stark.

Ich trug den Mantel meiner Mutter, brauner Pelz.Den hatte sie schon,seit ich denken konnte. Sie gab mir auch ihr Kopftuch,und mein Bruder Herbertgab mir seine Stiefel.

Ich verabschiedete mich von meiner Mutter, küsste Gisela. Dannsahichmeine Tante und die Cousins,wie sie den Feldweg heruntergelaufenkamen. Außer Atem blieben sie vor uns stehen. Meine Tante stützte ihre Hände auf die Knie und holte erst einmal tief Luft.

»Elisabeth, du gehst mit zum Bahnhof.Ich passe solange auf Gisela auf«, sagte sie zu meiner Mutter.

Zwei Stunden brauchten wir, bis wir am Bahnhof ankamen. Meine Cousins und Brüder schoben oder zogen den Wagen über die holprigen Straßen. Schweiß lief ihnenübersGesicht. Die ganze Zeit über hielt ich Erikas Hand.

Kapitel 3

Beinahe hätten wir den Zug verpasst. Erika ließ mich nicht los und schrie wie am Spieß. Arno musste ihre kleinen Finger einen nach dem anderen zurückbiegen. Je mehr erzog und zerrte, umso lauter protestierte sie. Als er es endlich geschafft hatte, trat sie mir an das Bein und fasstedie HandmeinerMutter. Helmut hatte in der Zwischenzeit meinen Karton durch die offeneZugtürgeschoben. Ich hatte gerade noch Zeit,die Stufen hochzuspringen. Der Zug fuhr ab, ohne dass ich mich richtig von meiner Familie verabschieden konnte.

Im Zug war es heiß, dunkel und sehr laut. Ich versuchte vergebens,das Zugfenster aufzumachen,und blieb dann einfach an der Tür stehen. Ich war froh, dass ich meine Mutterüberredet hatte, ihren Pelzmantel zurückzunehmen. Ichhatte einfach so getan, alsobmir der Mantel in Berlin–dasweiter südlichliegt–lästigwäreund ich ihn nie tragenwürde. Ich wusste,dassmeine Mutter nur diesen einen Mantelhatte. Im Winter hattesie ihn jeden Tag an.Stattdessen nahm ichihre Jacke, die sie letztes Jahr aus einer alten Decke genäht hatte.

Die Fahrt nach Königsberg ging schnell, ich sah die ganze Zeitaus dem Fenster. Ich war noch nie so weit von zu Hause fortgewesen. Der Zug kam pünktlich an. Ich wusste, ich hatte über eine Stunde Zeit,bis der Zug aus Warschau kam, in denich umsteigen musste.

Ich bekam die Tür nicht gleich auf und hinter mir fingen die Leute an zu drängeln und zu schubsen. Jemandöffnetedie Tür von außen,und ich fiel auf den Bahnsteig. Die Menschen hinter mir trampelten einfach über mich rüber.›Bleib hier einfach liegen, gleich wachstduauf und der Albtraum ist vorbei‹,dachte ich.

»Jakmasznaimię?«Eine Frau fasste mich bei meiner Jacke und zog mich hoch.»Jakmasznaimię?«,fragte sie noch einmal, nur diesmal lauter.

»Hilde, ich heiße Hilde«,flüsterte ich und sah sie ängstlich an. Sie lachte, ein freundliches, lautes Lachen. Sie hatte ein rundes Gesicht und ich sah nur ein oder zwei Zähne in ihremMund. Sie trug ein buntes Kopftuch, einen längeren Rock, Pullover, Strickjackeund dickeSocken. IhreSchuhewarenvorne aufgeschnitten,um Platz fürihreFüße zu haben. Neben ihr stand ein langer, dünner Junge, ungefähr so alt wie ich. Er hatte eine Pelzmütze auf, die so groß war, dass ich kaum sein Gesicht sehen konnte.

Die Seitenklappen der Mütze hatte erruntergeklappt, um seine Ohren vor der Kältezu schützen. Der Kragen seiner dicken,schwarzen Jacke waraufgestellt. Die HosenbeinederweitenKosakenhose steckten in schweren Stiefeln.Er schob seine Mütze zurück–zum Vorschein kamein frohesGesicht mit Sommersprossen.

Er gab mir seine Hand.»Oleg, ich Pole.«

»Mutter.«Er zeigte auf die Frau, die mich hochgehoben hatte.

»Wohin fährstdu?«,fragte ich ihn. Als ichmerkte,dass er mich nicht verstand,sagte ich»Ktoremiasto«und bedankte mich im Stillen bei HerrnPotenski, dass er uns ein bisschen von seinerMuttersprache beigebracht hatte.

»Berlin.«Er sah mich prüfend an und bekam ein dankbares Lächeln von mir.

»ChodzicciTrochePomocy?«,fragte er seine Mutter.

Ich war mir nicht ganz sicher, was das bedeutete, aber er nahm meine Kiste und lud sie auf seinen Holzkarren, der bis oben hin mit Käfigen vollerHühner beladen war. Ich staunte,wie leicht er den Wagen vor sich herschob.Eswaren bestimmt zwanzig Käfige mit jeweils acht Hühnern.

Dann kam unserZug aus Warschau. Wirkonntenihnschon aus der Fernehören. Erfuhrmit Dampf und Getöseauf den Bahnsteigzu. Diesmal klammerte ich mich fest. Ich hatte Angst, Oleg und seine Mutter unter so vielenMenschenzu verlieren.

Schnell wollteich auf dieTürdes ersten Waggonszugehen, aber Oleghieltmich zurück.»Nie.«Er schüttelte mit dem Kopf und zeigte nach hinten.

Wir machten uns auf den Weg zu den hinteren Waggons. Die Wagen am Ende des Zuges waren Güterwagen.Wir gingen zu demallerletzten. Die Türwurdeaufgeschoben,und Männer, die so angezogen waren wie Oleg, sprangen heraus. Sie begrüßten lachend Oleg und seine Mutter. Danachhalfensie,den Karren zu entladen,und hoben ihn oben aufdasZugdach, wo schon andere Handwagenverstautwaren. Alle festmit Seilenzusammengebunden. Einer nach demanderenwurden die Käfige mit den Hühnern in den schon überladenen Waggon gereicht. Jemand nahm meinen Karton. Zweistarke Arme hoben mich hoch,und ausgestreckte Hände halfen mir durch die Öffnungins Innere des Wagens.

Der Gestank undderLärmhierwarenfast unerträglichund ich machteunwillkürlicheinen Schritt zurück. AberdieFrauen und Kinder, die mich mit offenem Mund ansahen, hielten mich an meiner Jacke fest.

Ein kleiner Junge nahm meinen Kartonund benutzte ihn als Stuhl. Alleredetenauf mich ein, bis Oleg sagte:»Niemka.«Jetztwussten sie, ich war Deutsche. Oleg zog mich in die Mitte.»BliskiPrzyaciel«,sagte er ganz ruhig,und ich verstand das Wort für›Freund‹.

Sie schüttelten meine Hand und ich suchte mir einen Platz in der Ecke–aufdemBoden,neben Hühnern und Gemüse. Die Tür wurde bis auf einen Spalt für Luft und Licht zugeschoben,und der Zug fuhr an.

Wir würden zwei Tage brauchen,bis wir an unserem Ziel waren.Ichversuchte zu schlafen.Nach einer Weile schreckte ich hoch,denn plötzlichruckte der Zug, fuhr langsamer und bliebdannganz stehen. Es war dunkel,nur etwasLichtfieldurch den Spalt an der Türunddurch die kleinen vergitterten Fenster auf der gegenüberliegenden Seite. Wir hörten Stimmen von draußen und Türen,dieauf-und zuschlugen. Besorgte Gesichter sahen in meine Richtung.

UnsereWaggontür wurdeweitaufgeschoben, frische Luft kam uns entgegen. Draußenstanden Männer mit Taschenlampen, mit denen sie in unsereGesichterleuchteten.»Polacken«,sagte der erste, kletterte hoch und lachte. Er hattemich in der Ecke nicht gesehen, ich stand auf undzitterte am ganzen Körper, vor Kälte undFurcht.»Dieses sind Bauern, die Märkte in Berlin warten aufihreErnte. Sie machen diese Fahrt jede Woche.«Ich hoffte, dasses wiedieWahrheitklang. Der Mann starrte in meine Richtung, schüttelte denKopf und brüllte:»Papiere!«Zitternde Hände griffen inJackentaschen,und einer nach dem anderen kam nach vorne und zeigte ein Stück Papier.

Der Mann sprang vom Wagen, drehte sich noch einmal zu mir um und sagtedurch zusammengebissene Zähne:»Ich würde vorsichtig sein, wenich mirals Freunde nähme.«

Oleg stand jetzt hinter mir.»Hilde,wie alt?«,fragteer mich.»Czternascie,ich bin vierzehn«,erwiderte ich. Olegs Mutter kam jetzt auf mich zu, nahm meine Hände und fragte:»JakCieGoldny?«Ja, ich hatte Hunger, aber erst brauchte ich eine Toilette. Ich nickte ihr zu und fragte:»Toaleta?«Mehrere Finger zeigten zu einem Eimer in der Ecke, den ich vorher gar nicht bemerkt hatte. Das erklärtejedoch den überwältigendenGestank, an denich mich nochnicht gewöhnt hatte.Sie sahen wohl meinEntsetzenund drehten sich in die andere Richtung, bis das erste Kind lachte. Dann lachten wir alle. Ichlachteam lautesten.

Kapitel 4

22.Mai1928, Berlin

MeinGeburtstag. 16 Jahre alt und fern der Heimat. Helene hattemich letzte Woche besucht und mir ein Paket von zuHausemitgebracht. Sie kam gerade ausTilsit,und unsere Mutter hatte es ihr mitgegeben. Ich selber war in den zwei Jahren, seitdemich hier in Berlin lebte, nicht ein einziges Mal wieder zu Hause gewesen.Ich fühlte einen kleinen Stich der Eifersucht. Ich hatte es ihr noch immer nicht verziehen, dass sie meine Eltern überredet hatte,mich nach Berlin zu schicken.

»Maches dochauf.Ich will wissen,was drin ist«,flehte Helene, als sie es mir gab.

Ich wollte mein Paket aber für mich allein haben und sagte:

»Nein, erst an meinem Geburtstag. Erzähle mir lieber,wie es allen geht und was es für Neuigkeiten gibt.«

»Wir haben eine neue Schwester, Grete.«

***

Ich arbeitete im Haushalt von Marie von Bülow. Außer mir waren hier nureinButler und ein Gärtner. Zweimal in der Woche kam eine Putzhilfe,und eine Frau holte die schmutzige Wäschein einem Kinderwagenab und brachte sie ein paar Tage später gewaschen wieder zurück. Alle anderen Aufgaben waren mir überlassen. Ich kümmerte mich um die Öfen, kämmte jeden Tag die Fransen der Teppiche, besprach den Speiseplan, kaufte ein, flickte, stopfte, kochte und backte. Die meiste Zeit verbrachte ich in der Küche. An der Wand über dem Herd hing ein Kasten mit Nummern.Hierkonnte ich sehen, in welchem Zimmer Frau von Bülow sichgeradeaufhielt, wenn sie klingelte.

Kurz vor meinem Geburtstag rief sie mich nach oben in den Salon und gab mir einen Umschlag mit zwei Kinokarten für die folgende Woche und einen Tag frei. Ich war noch nie im Kino gewesen. Die Karten waren für den neuen FilmHarakirimitLilDagover. Ich hatte die Plakate an der Litfaßsäule gesehen, hätte aber nie gedacht, dass ich jemals in ein Kino gehen würde.

Ich war so stolz, dass sie mich nach oben in ihr Wohnzimmer einlud. Sie hatte mich anfangs einmal ertappt, als ich allein oben war. Ich stand mitten im Zimmer und sah mich um. Die Decke war bestimmt vier Meter hoch, mit Ornamenten aus Gips, die zum Teil farbig ausgemalt waren. DerHolzfußboden warbedeckt mit kostbaren Teppichen aus Persien.Und die Fensterreichtenbeinahe vom Boden bis an die Decke. Das ganze Zimmer war hell und luftig. An den Wänden hingen große Fotografien von Frau von Bülow, die sie in ihren Film-und Theaterrollenzeigten. In der Mitte des Raumes stand einBechsteinflügel–auch daraufFotografienin silbernen Rahmen:von Peter Tschaikowsky, von Tschaikowsky mit Marie von Bülow und ihrem verstorbenen Ehemann Hans,und als letztes ein Foto von Hans von Bülow am KlavierundTschaikowsky als Dirigent.

Dies alles betrachtete ich gerade, als Frau von Bülow unerwartet durch die Türhereinkam. Anstatt mich an diesem Nachmittag sofort zu entlassen,durfte ich mich hinsetzen,und sieerzähltemir von ihrem Leben. Stolz sprach sie von Konzerten,besonders von einem in St. Petersburg. Sie fragte mich auch,ob ich mich für Kunst interessieren würde.Und ich wagte es, ihr von meiner kurzen Zeit beim Theater zu erzählen.

Seit diesem Nachmittag lernte ichauchihre Launenkennen. Wenn sie besonders traurig war, kochte ich ihr ein Essen aus ihrer polnischen Heimat,oderes gabeinen Kuchen nach einem Rezept meiner Mutter.

IndemPaket von zu Hausebefand sicheine schwarze Metallkassette. Sie hatte einen Griffoben in der Mitte des Deckels, den man umlegen konnte,und ein Schloss mit einem Schlüssel an der Seite. Darinbefand sich ein Brief von meiner Mutter, Briefe von meinen Brüdern, eine Zeichnung von Erika, Geburtstagskarten von meinen Schulfreunden und ein langer Brief von meinem Lehrer HerrnPotenskimit aufmunternden Worten. Ich weinte leise vor mich hin, als ich alles wieder vorsichtig in die Kassette legte und die Kekse aß, die meine Mutter mir gebacken hatte.

Ich hoffte,dassOleg meine Nachricht bekommenhatte. Er verbrachte jetzt die meiste Zeit hier in Berlin. Nur seine älteren Brüdergingenalle zwei Wochen zum Markt am anderen Ende der Stadt, um ihre Hühner zu verkaufen. Olegs Mutter kam schon lange nicht mehr mit–seitdem sie beinahe unter einen herankommenden Zug gestoßen worden war. Eine Gruppe junger Männer hatte den Zug gestürmt. Siewarfen alle Kisten und Körbe um und beschimpften alle als›Polacken‹. Olegs Mutter stand auf dem Bahnsteig.Sie wurde angerempelt und fiel nach hinten. Nurdadurch, dass einigeBauern sie im letzten Moment festhielten,konnte ein Unglück verhütet werden.Danachließsie auchihren jüngsten Sohn Oleg hier.Er arbeitete seitdem bei Tante und Onkel in ihrempolnischen Delikatessengeschäft.

MeinenBrief an Oleg mit der Einladung ins Kino schickte ich mit der Rohrpost.Das ging am schnellsten. Wir wollten uns am Alexanderplatz treffen.

Ich sah Oleg schon von Weitem kommen–und wollte meinen Augen nicht trauen. Er trug einen Anzug, mit Schlips und Weste. In der Handhielter einen Straußweißen Flieder. Als ich ihn fragend ansah, zuckte er mit den Schultern:»Gehört meinem Onkel!«

Kapitel 5

Kalt, oh,so kalt!Kalt und dunkel. Das Wasserreichtemir schon bis unter die Arme. Meine Zähne klapperten, ich zitterte am ganzen Körper. Eine Welle schlug hoch und das Wasserreichtemir biszumHals. Der Schockfuhrwie ein Blitzschlag durch meinen Körper. Ich sah Lichter am anderen Ufer. Noch ein, zwei Schritte und der Fluss hat sein Opfer. Ich kann nicht schwimmen.

***

Ich lernte Alfred an einem sonnigen Morgen in dem kleinen Café gegenüber vom Kino am Alexanderplatz kennen. Ich war mit Oleg verabredet, aber er ließ auf sich warten. Wir warenseit längerer Zeitmit dem Besitzer des Cafés, Harel,und seiner Frau Karina befreundet. Harel und Karina waren Polen und kamen aus Warschau. Das kleine Café war ein Treffpunkt für junge Polen und Ostpreußen. Hier erzählten wir uns Geschichten von zu Hause, tranken Kaffee und aßen Kuchen aus unserer Heimat. Ich hatte Harel das Rezept für einen Käsekuchen gegeben,und wenn Karina den Kuchen aus dem Ofen holte, zog ein ganz besonderer Duft durch die Küche. Dann schloss ich meine Augen und sah meine Mutter zuHause in unserer Küche stehen.

Im kleinen Café war es an diesem Tag besonders voll. Es war ein Kommen und Gehen,und ich konnte nicht viel länger auf Oleg warten. Harel sah, wie ich nervös auf die Glastür guckte.

»Er wird schon kommen, setzdich doch hin,Hilde.«Harel wollte mich beruhigen, aber ich merkte, wieer vonmeiner Nervosität angestecktwurde.»Setzdich an den Tisch am Fenster,vondort kannstdu allesüberblicken.Ich bringedir einen Kaffee.«

»Ist dieserPlatznoch frei?«Ich drehte mich um.Einjunger Mann stand hinter mir und zeigte auf den leeren Stuhl am Tisch. Ohne zu antworten,warf ich einen Blick zur Theke,um Harels Aufmerksamkeit zu erhaschen.

»Es tut mir leid, es gibt sonst keinen freien Platz mehr.«Er gab mir die Hand.»Mein Name ist Alfred Müller, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich möchte nur schnell etwas essen,dann gehe ich wieder. Ich möchteSie nicht stören.«