16,99 €

Mehr erfahren.

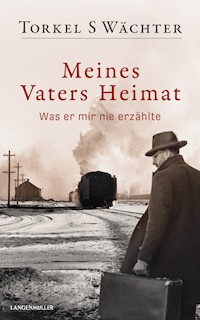

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alles begann mit dem Fund von ein paar vergilbten Briefen aus dem KZ Fuhlsbüttel auf dem Dachboden des Elternhauses in Stockholm. Als Torkel S Wächter verstand, dass der Absender und sein Vater ein und dieselbe Person waren, begann für den Autor eine Reise zu sich selbst und den eigenen Wurzeln. Auf vier Kontinenten suchte er nach Wegbegleitern des Vaters, die ihr Zuhause verlassen mussten, weil sie gegen die Nazis kämpften oder weil sie Juden waren – oder beides. Er hat sie besucht und kennengelernt, ihren Geschichten zugehört und neue Freundschaften geschlossen. Er ist auf den Spuren seines Vaters durch Europa gefahren und hat seine Flucht 1938 rekonstruiert. So ist dieser Roman entstanden, der sowohl im Hier und Jetzt als auch im heißen Vorkriegssommer 1938 spielt und der vor allem eines klarmacht: Dinge, die verloren gingen, müssen nicht für immer verloren bleiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Torkel S Wächter

Meines

Vaters Heimat

Was er mir nie erzählte

Dokumentarischer Roman

Übersetzt von Stefan Pluschkat

Für meine Kinder, deine Kindeskinder

Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2021 Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotiv: Vintage Memoria, Alamy Stock Foto

Lektorat: Boris Heczko

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-37844-8406-8

www.langenmueller.de

Inhalt

I Das Leben danach

II Briefe aus der Gefangenschaft

III Reisen mit meinem Vater

IV Fluchtwege

V Das Unerträglichste aus dem Schatten des Vergessens holen

VI Epilog

Dank

Glossar

I

Das Leben danach

In Hamburg mit meinem Vater

Erinnerungsfragmente aus der Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung

»Du kannst es mir doch beibringen …«, sagte ich auf dem Weg zum Auto, nachdem wir den Tag mit Simba und Ruth, den beiden Jugendfreunden meines Vaters, verbracht hatten. Im Fernsehen hatten wir das Endspiel der Fußball-WM 1974 zwischen der BRD und den Niederlanden gesehen. Mein Vater und seine Freunde waren gebürtige Hamburger, hatten aber zu Cruyff und den Niederländern gehalten. Da ich kein Deutsch verstand, konnte ich ihrer Unterhaltung nicht folgen.

Anfangs gab es große Aufregung. Die bundesdeutsche Mannschaft hatte den Ball noch nicht berührt, als Uli Hoeneß in der ersten Spielminute Johan Cruyff foulte und einen Elfmeter verursachte. 0:1 für die Niederländer. Aber am Ende hatten die Deutschen 2:1 gewonnen und waren damit im eigenen Land Weltmeister geworden.

»… dann könnten wir auf Deutsch über Fußball sprechen«, fügte ich hinzu.

Mein Vater antwortete nicht. Vielleicht hatte er mich nicht gehört. Oder war er vom Ergebnis des Endspiels enttäuscht? Er öffnete die Fahrertür, blieb aber auf dem regennassen Asphalt stehen. Seit wir in Hamburg angekommen waren, hatte es in einer Tour gegossen, doch jetzt klarte der Himmel auf.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen Simba und Ruth vor ihrem Haus und winkten uns zu, Hand in Hand wie zwei glückliche Teenager. Die Hausfassade hinter ihnen war vom Krieg gezeichnet. Es war, als hätte ein riesiges Urzeittier mit seinen Klauen die roten Ziegel zerkratzt, die jetzt von der niedrig stehenden Abendsonne erleuchtet wurden.

»Bring es mir doch bei!«, wiederholte ich.

Mein Vater setzte sich hinters Steuer und schnallte sich an.

»Papa?«

Er warf einen hastigen Blick in den Rückspiegel.

»Warum willst du Deutsch lernen?«, fragte er und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. »Wozu?«

Sieben Jahre später, im Sommer 1981, waren mein Vater und ich wieder in Hamburg. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es wieder viel Regen. Vielleicht regnete es ja immer in Hamburg?

Ich war zwanzig, und mein Vater war seit einigen Jahren pensioniert. Er stand vor einer herrenlosen Rasenfläche, die zu klein war, um Park genannt zu werden, aber immerhin groß genug, um ein paar Büsche und Bäume zu beherbergen. Ob ich ihn darum gebeten hatte hierherzukommen oder ob es seine Idee gewesen war, weiß ich nicht mehr.

»Bist du sicher, dass es hier ist?«, fragte ich und ließ die Kamera sinken. Überall lagen kleine, duftende Grashäufchen, die darauf schließen ließen, dass der Rasen frisch gemäht worden war. Nur die Stelle gleich hinter meinem Vater war aus irgendeinem Grund übersehen worden.

»Ja«, antwortete er. »Hier ist es.«

Den ganzen schwülen Nachmittag lang hatten wir nach diesem Ort gesucht. Und jetzt standen wir hier. Am Eppendorfer Weg, zwischen Innocentiapark und Altona-Nord. Jeden Moment konnte ein Gewitter losbrechen.

»Erzähl was«, sagte ich etwas hilflos.

»Was soll ich erzählen?«, fragte mein Vater mit einer abwehrenden Handbewegung.

»Egal …«, antwortete ich, »… irgendetwas.«

»Tja …«

»Jaaa?«, fragte ich, um ihn zu ermuntern, merkte aber selbst, wie angespannt ich klang.

»… was soll ich denn sagen?«

»Das Haus … erzähl von dem Haus.«

»Es war eben ein Haus …«, sagte er und ließ den Blick über das ungemähte Rasenstück schweifen, wo die Grashalme etwa zehn Zentimeter hoch standen.

Als die ersten Regentropfen fielen, liefen wir Richtung U-Bahn-Station.

Eigentlich hatte mein Vater vorgehabt, allein nach Hamburg zu fahren, um ins Theater zu gehen. Immer wieder unternahm er dafür Reisen in seine Geburtsstadt. Als ich dieses Mal darauf bestanden hatte mitzukommen, war ich mir unsicher, ob ich das Richtige tat. Heute bin ich froh, dass ich mich nicht abwimmeln ließ. Und ich glaube, im Grunde war er auch froh, mich dabei zu haben, auch wenn er die meiste Zeit schwieg und las, während der Zug durch Schweden rollte.

Erst auf der Fähre von Rødby nach Puttgarden legte er sein Buch beiseite und kam mit einem Fremden ins Gespräch. Natürlich konnte ich nicht verstehen, worüber sie sprachen, aber mein Vater hatte immer so eine selbstverständliche Leichtigkeit an sich, wenn er in seiner Muttersprache redete.

Später erzählte er mir, der Fremde habe ihn gefragt, wo er herkomme und gemeint, dass mein Vater nahezu perfektes Deutsch spreche, mit Hamburger Dialekt. Ob er in Hamburg geboren sei oder ob seine Eltern dort herkämen? Mein Vater hatte geantwortet, er sei ein alter Schwede, und seine Eltern seien nicht mehr am Leben und auch nicht in Deutschland begraben.

Mein Vater gab das Gespräch in scherzhaftem Ton wieder, als wir nach einer Vorstellung im Hansa-Theater im Ratsweinkeller saßen und gigantische Portionen Eisbein mit Sauerkraut verspeisten. Obwohl ich im Theater nicht besonders viel verstanden hatte, war es ein besonderes Erlebnis gewesen. Schließlich gehörte das Hansa-Theater zu jenen Bühnen, wo Max, der neun Jahre ältere Bruder meines Vaters, vor der Machtübernahme Hitlers aufgetreten war.

Damals im Ratsweinkeller dachte ich nicht weiter darüber nach, warum mein Vater seine Herkunft verleugnete. Erst als ich zwanzig Jahre später in meinem Studio in der Jungfrugatan in Stockholm saß und seine Aufzeichnungen las, die vielleicht einmal ein Buch geworden wären, wurde mir klar, wie viel Überwindung es einen Menschen kosten musste, einer Kindheit, die man selbst als behütet, ja glücklich beschreibt, den Rücken zu kehren.

Das Haus, in dem mein Vater starb

Wadköping, Königreich Schweden

Zwei Jahre später starb mein Vater. Fünfundvierzig Jahre nachdem er in dem neuen Land angekommen war, oder um genau zu sein: fünfundvierzig Jahre und drei Tage danach. Am Nachmittag des 15. November 1983, einem Dienstag. Dass ich bei ihm war, war reiner Zufall gewesen.

»Hallo, Papa!«, rief ich, als ich das Haus betrat.

Keine Antwort. Kein Schreibmaschinengeklapper.

Ich nahm an, mein Vater säße in seinem Arbeitszimmer, hochkonzentriert und leicht über die Schreibmaschine gebeugt, die Finger ein paar Zentimeter über den Tasten in der Luft schwebend, stets in Bereitschaft, wie ein Raubvogel, der seine Beute ins Visier nimmt.

Vorsichtig stapfte ich auf der Kokosmatte den Schnee von den Schuhen, trat in den warmen Flur und schloss die Haustür so leise wie möglich. Wie immer konnte ich mir auch heute nicht sicher sein, in welcher Laune ich ihn antreffen würde.

Ich setzte mich auf einen Stuhl und lauschte in Richtung seines Arbeitszimmers, aber außer Klaviermusik aus dem Radio war nichts zu hören. Vielleicht las er, was er gerade geschrieben hatte, fuhr mit einem Stift die Zeilen entlang, murmelte vor sich hin und machte hier und da Anmerkungen in seiner krakeligen Handschrift. Seine Artikel waren immer ein bisschen übertrieben und sehr polemisch, aber im Grunde traf er dabei meist ins Schwarze.

Ich legte die Tüte aus der Apotheke beiseite und zog die Schuhe aus. Außer den Herzmedikamenten, die ihm der Arzt vor einigen Tagen verordnet hatte, hatte ich drei Tuben der Spezialzahnpasta besorgt, die mein Vater benutzte – die wenigen Zähne, die er noch hatte, waren äußerst schmerzempfindlich. Deshalb hatte er mich gebeten, gleich drei Tuben der teuren medizinischen Zahncreme zu besorgen. »DreiTuben«, hatte er mir eingeschärft.

»Hallo, Papa!«, rief ich noch einmal und hängte meine Jacke auf einen Kleiderbügel.

»Hallo«, antwortete mein Vater kaum hörbar.

Bestimmt ist er in seine Arbeit vertieft und will nicht gestört werden, dachte ich, bestimmt klingt er deshalb so abwesend. Er würde mich schon rufen, wenn er eine Pause einlegte. Also ging ich ins Bad und wusch mir die kalten Hände. Das warme Wasser hatte eine beruhigende Wirkung, ein paar Minuten lang dachte ich an rein gar nichts.

Über der Badewanne hingen die Badehose und das Badetuch, die mein Vater offenbar am Morgen dabeigehabt hatte, um fünfhundert Meter zu schwimmen. Vielleicht auch nur dreihundert, aber niemals weniger, das hätte an seiner Selbstachtung gezehrt. Ich nahm den elastischen Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger und stellte fest, dass er trocken war, zerbrach mir aber nicht weiter den Kopf darüber.

Nicht, dass mein Vater ein besonders guter Schwimmer gewesen wäre. Am liebsten war ihm der Augenblick danach, wenn er seine Bahnen geschafft hatte und mit den anderen Frühschwimmern in der Sauna ein Schwätzchen hielt. Er saß immer auf demselben Platz, obere Bank ganz links. Wo auch sonst? Im Grunde war es ihm lästig, jeden Morgen so früh aufzustehen, um ins Schwimmbad zu fahren, und heute frage ich mich, ob seine Morgensportroutine nicht von einem gewissen Masochismus herrührte.

Meine Mutter ließ den Tag eher gemütlich angehen. Wenn mein Vater vom Frühsport zurückkam, lag sie immer noch im Bett und las Zeitung, das Tablett mit dem Kaffee neben sich auf dem Nachttisch. Mein Vater nahm die Zeitungen, die sie ausgelesen hatte, mit in die Küche und ließ sich mit einem großen Porzellanbecher voll dampfend heißem Kaffee am Küchentisch nieder. Immer wieder riefen sie einander etwas zu, kommentierten, was sie lasen – sie im Bett, er am Küchentisch. Bis meine Mutter zur Arbeit ging, während mein Vater in aller Ruhe seine Lektüre beendete, ehe er sich ebenfalls an die Arbeit machte.

Arbeit? Er war längst pensioniert und brauchte im Grunde nicht mehr zu arbeiten. Dennoch verging kein Tag, an dem er sich nicht an die Schreibmaschine setzte, um einen Artikel, eine Film- oder eine Theaterkritik zu schreiben.

Den ungestörten Moment allein in der Küche mit den Morgenzeitungen und dem Kaffeebecher genoss er in vollen Zügen. Fünfzehn Minuten im Zentrum der Weltpolitik. Für ihn womöglich der Höhepunkt des Tages.

Ich legte die Tüte aus der Apotheke auf den Küchentisch und blätterte zerstreut in den Zeitungen. An jenem Morgen wurde berichtet, dass Ronald Reagans erster Marschflugkörper auf dem britischen Militärflugplatz Greenham Common stationiert sei – was meinem Vater Angst einjagte. Der bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß drängte in die bundesdeutsche Regierung, aber Kanzler Helmut Kohl setzte alles daran, ihn aus Bonn fernzuhalten – mein Vater hatte weder für den einen noch den anderen besonders viel übrig. Generalsekretär Andropow befand sich im Sanatorium – das neue Staatsoberhaupt der Sowjetunion gab nach wie vor Rätsel auf.

Als mein Vater mich nach einer ganzen Weile immer noch nicht gerufen hatte und auch kein Schreibmaschinengeklapper zu hören war, verließ ich die Küche, um nach ihm zu sehen. Für gewöhnlich schloss er die Tür, wenn er sich in seinem Arbeitszimmer an den Schreibtisch setzte, aber jetzt stand sie offen. Im Radio lief klassische Musik, P2, der Sender, den er immer beim Schreiben hörte. Seine Filzpantoffeln standen ordentlich unter dem Schreibtisch, und unter der Walze der hellblauen Facit-Schreibmaschine war ein Papierbogen festgespannt. Mein Vater lag rücklings neben dem Bett, in einem schlabberigen Pyjama mit Knöpfen, obwohl es Nachmittag war.

»Du liegst auf dem Boden?«, fragte ich.

»Jaaaa«, antwortete er mit schwacher Stimme, und seinem breiten a war der deutsche Akzent deutlich anzuhören. Obwohl er zwei Drittel seines Lebens in Schweden gelebt hatte, hatte er nie gelernt, die Endungen zu verschlucken, sich die beinahe gesungene schwedische Satzmelodie angeeignet oder den Unterschied zwischen kurzen und langen Vokalen verstanden. Für ihn war es nie wichtig gewesen, wie etwas gesagt wurde, sondern was gesagt wurde.

»Bist du hingefallen?«, fragte ich.

Keine Antwort.

»Brauchst du Hilfe?«

Immer noch keine Antwort.

Ich trat ins Zimmer und beendete das Konzert mit einem gezielten Schnipser gegen die Austaste am Radio. Schlagartig herrschte Stille, und im selben Moment wurde mir klar, dass ich das Radio ohne das Einverständnis meines Vaters ausgeschaltet hatte.

Er war schweißnass, vollkommen kraftlos und so schwer, dass ich es nicht schaffte, ihn aufs Bett zu hieven. Also musste er am Boden liegenbleiben. Er atmete aus, dann tief ein und wieder aus. Ich tastete an seinem Handgelenk nach dem Puls, vergebens. Erst als ich ihm die Hand auf den Brustkorb legte, spürte ich seinen Herzschlag. Schnell. Unregelmäßig. Im Zimmer hing der Geruch von Kaffee und altem Papier. Siebenunddreißig Spiegel-Jahrgänge füllten ein Regal an der Wand zum Korridor hin aus, davor lag ein umgekippter Kaffeebecher auf dem Boden.

Ich wählte die Notrufnummer 90000. Während wir auf den Krankenwagen warteten, sprachen wir kein Wort, als würde ein eigenartiges Einvernehmen zwischen uns herrschen. Wir wussten beide, was jetzt passieren würde, und sammelten Kraft dafür. Ich wünschte, ich könnte sagen, der Augenblick hätte sich irgendwie bedeutsam angefühlt. Wie wenn ein Vater seinem Sohn etwas Wichtiges hinterlässt. Aber so war es nicht.

Mit rotierendem Blaulicht und heulenden Sirenen fuhren wir in die Regionalklinik. Dort angekommen, konnte die Krankenschwester meinem Vater gerade noch eine Kanüle in den Unterarm stechen, bevor die große Attacke kam, die Attacke, die ihm das Leben nahm. Es war brutal und unwirklich, wie in einem Traum, und bis heute habe ich das alles noch nicht so richtig verarbeitet.

Mein Vater erlitt einen heftigen Herzinfarkt, so, wie er es immer vorhergesagt hatte. Zwei Dinge gebe es, die einem das Leben kosten könnten, hatte er gesagt: den Magen und das Herz. In seinem Fall würde es das Herz sein. Seine Prophezeiung hatte sich bewahrheitet.

Ich saß neben der Krankenliege, als er plötzlich versuchte, sich aufzusetzen und zu fliehen. Einmal mehr in seinem Leben versuchte er zu fliehen. Er griff nach dem Metallgestell, um sich über die Bettkante zu hieven, als wäre es eine Reling. Er rief etwas. Sprach mit Menschen, die nicht da waren. Menschen, die seit über vierzig Jahren tot waren. Auf Deutsch. Ich trat hinter ihn, versuchte ihm die Arme um die Schultern zu legen, spürte die klamme Wärme seines Körpers.

»Ich bin hier«, sagte ich, um ihn zu beruhigen, und versuchte ihn festzuhalten. Im nächsten Augenblick kam das Krankenhauspersonal und drückte ihn zurück auf die Bahre. Mein Vater wehrte sich nach Leibeskräften, wobei sein Pyjama riss, ein Knopf sprang ab, fiel zu Boden, tickte ein paarmal auf und rollte weiter.

Im nächsten Augenblick schoss meinem Vater ein goldgelber Urinstrahl aus dem offenen Hosenschlitz, direkt auf den weißen Ärmel des Arztes. Gleichzeitig streckte er die geballte Faust wie zum Protest in die Höhe. Der Anblick war so bizarr, dass ich mir ein nervöses Lachen verkneifen musste.

Dann sah ich, wie die Ohren meines Vaters sich blauviolett färbten.

Kapelle mit Aussicht über den Närkeslätten

Wadköping, Königreich Schweden

Mein Vater hatte nie gern über den Tod gesprochen. Nur dass er eingeäschert werden wollte, hatte er uns mehrmals erklärt. Seine Asche sollte im Wind zerstreut werden. Ansonsten hatte er nie ein Wort darüber verloren, wie die Trauerfeier ablaufen sollte. Also mussten wir improvisieren.

Zur Trauerfeier erschienen viele Gäste: Freunde, Kollegen, Theaterleute, politische Mitstreiter, ehemalige Studenten und einige Leute, die ich nicht einordnen konnte. Meine Schwester kam aus Paris und mein Bruder aus Stockholm. Sie waren beide nicht dabei gewesen, als meine Mutter und ich am Abend nach seinem Tod in die Regionalklinik fuhren und sie ihm in dem kargen Zimmer mit den weiß getünchten Wänden und flackernden Kerzen einen Abschiedskuss auf die Stirn gab. Die Leiche meines Vaters war immer noch warm gewesen.

Jetzt öffnete der Mann vom Bestattungsinstitut den Sarg, damit auch meine älteren Geschwister sich von unserem Vater verabschieden konnten, ehe die anderen Trauergäste in die Halle gelassen wurden. Da lag er, der Alte, der uns so viel bedeutet hatte. Der so bestimmt und gleichzeitig so zurückhaltend gewesen war. Und jetzt war er tot. Er sah klein aus in dem Sarg, seine Wangen waren in den Wochen im Leichenhaus eingefallen. Sein Körper war kalt. Er sah nicht mehr aus wie er selbst. Er sah aus wie ein Toter.

Die Trauerfeier fand in einer Kapelle mit Blick auf frost- überzogene Felder statt. Vor der großen Fensterfront glitt lautlos ein Zug durchs Schneetreiben, und außer der Musik in der Kapelle war kein Laut zu hören. Es war wie in einem Film. Vivaldis »Herbst«, der Zugund die Winterlandschaft.

Danach wurden Reden gehalten. »Lieber Michaël«, sagte ein Freund und Kollege. »Du bist … Du warst … Du warst ein leidenschaftlicher Mensch. Ich werde deine letzten Worte, die du mir drei Tage vor deinem Tod sagtest, nicht vergessen: ›Du bist Vorstandsmitglied des Theaters, hast du mir gesagt, aber ich sehe dich nur selten im Theater. Bring dich ein.‹, hast du von mir verlangt. ›Hör nie auf, dich zu engagieren!‹.«

Am Ende legte ich eine rote Rose auf den Sarg. Als ich schließlich im Vorraum der Kapelle stand und Beileidsbekundungen entgegennahm, hatte ich plötzlich eine Eingebung – die rote Rose, die ich auf den Sargdeckel gelegt hatte, ich wollte sie aufbewahren –, und deshalb ging ich zurück in die Kapelle. Aber dort drinnen stand bereits ein anderer Sarg und der Bestatter war mit den Vorbereitungen für die nächste Zeremonie befasst.

Mein Vater, erklärte der Bestatter, sei bereits samt Sarg, Blumen und allem anderen zum Einäscherungsofen gebracht worden.

»Jetzt ist nur noch Asche übrig.«

Im rabbinischen Judentum ist es Tradition, dass der Tote ohne Einäscherung begraben wird. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Demnach besteht der Mensch aus Erde, ebenso wie aus dem heiligen Atem.

All das weiß ich nicht von meinem Vater. Alles, was ich über das Judentum weiß, hat mir mein Freund der Rabbi beigebracht. Er hat mir erklärt, dass uns allen Gottes Odem eingeflößt wurde und wir deshalb göttlich sind. Trotzdem gehört der menschliche Körper dem Schöpfer. Er ist nur eine Leihgabe, die aus Erde geschaffen wurde und wieder zu Erde werden soll.

Den Kontakt zum Rabbi hatte mir Heinemann, ein Freund meines Vaters, vermittelt. Heinemann war in Köln geboren worden und genau wie mein Vater während der Naziherrschaft nach Schweden geflohen. Er war Oberarzt für Chirurgie an der Regionalklinik und allen Schweden als »Radiodoktor« bekannt, denn er hatte eine sehr beliebte Sendung moderiert, in der er mit viel Einfühlungsvermögen Zuhörerfragen zu Krankheiten beantwortete.

Nur wenige Tage nach dem Tod meines Vaters hatte Heinemann bei uns angerufen und meiner Mutter erzählt, »als derzeit zweiter Jude in unserer Stadt« habe er für meinen Vater das Kadisch gebetet. »Ich weiß nicht, wie er selbst dazu gestanden hätte«, sagte er, »aber ich hatte das Gefühl, einer muss es tun.«

Eine schöne Geste, fanden wir, und als ich rund zehn Jahre später – in den Neunzigerjahren, als ich bei der großen skandinavischen Fluggesellschaft als Pilot arbeitete – am Flughafen Stockholm-Arlanda zufällig Heinemann begegnete, nutzte ich die Gelegenheit, ihm zu danken. Er erklärte mir, er hätte jedes Jahr am Jahrzeittag, dem Todestag laut jüdischem Kalender, das Kadisch für meinen Vater gebetet, wisse aber nicht, wie lange er noch damit weitermachen könne.

»Seit einem Schlaganfall bin ich ein bisschen eingeschränkt«, erklärte er und hielt seinen Gehstock hoch. Mir wurde klar, dass sein schiefes Lächeln und der Stock typische Folgen davon waren. »Ich bin Arzt«, fuhr er sachlich fort, »also mache ich mir nichts vor.«

»Das tut mir sehr leid«, sagte ich.

»Sie wissen doch sicher, dass eigentlich der älteste Sohn für seine Eltern das Kadisch betet?«, fragte Heinemann und fixierte die Goldflügel auf meiner Uniform.

Ich sagte, mein Bruder könne das Kadisch kaum beten, da er nichts über jüdische Bräuche wisse, worauf Heinemann entgegnete, der jüngste Sohn könne es genauso guttun. Ich erklärte, unser Vater sei Atheist gewesen und habe großen Wert darauf gelegt, uns vor »allen Formen von Religion und sonstigem Aberglauben zu schützen«, ich selbst hätte jedoch keine Vorbehalte und würde gerne das Kadisch beten, wenn ich wüsste, wie das ginge.

»Eigentlich ist es nicht weiter kompliziert«, erwiderte Heinemann, »das Kadisch nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch.«

Etwas dreist fragte ich, ob er es mir nicht hier, im Inlandsflugterminal von Arlanda, beibringen könne.

»Für so etwas ist der Rabbi zuständig«, antwortete Heinemann leicht resigniert und gab mir eine Telefonnummer.

Am Ende der Tage, wenn der Messias kommt und Gott uns von den Toten auferweckt, wird der Körper mit dem Geist wiedervereint werden, hat mich der Rabbi gelehrt. Deshalb muss der Körper unversehrt bleiben. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu pflegen, damit wir ihn dem Schöpfer in dem Zustand zurückgeben können, in dem wir ihn bekommen haben. Kein Organ darf fehlen. Aus diesem Grund wird in Israel so viel Wert daraufgelegt, sämtliche Leichenteile von Opfern eines Bombenattentats einzusammeln und sicherzustellen, dass sie dem richtigen Sarg zugeordnet werden. Und da Gott nicht tätowiert ist, darf sich auch der Mensch keine Tätowierung stechen lassen. All das hat mir der Rabbi erklärt.

In Auschwitz und an anderen Orten wurden Menschenkörper für medizinische Experimente missbraucht und auf verschiedene Weise geschändet. Juden wurden mit einer Nummer tätowiert und verbrannt.

Eine Einäscherung käme für manche Juden niemals in Frage. Andere wiederum – nicht nur diejenigen, deren Verwandte ermordet und verbrannt wurden – entscheiden sich selbst für eine Einäscherung.

Das Haus, in dem mein Vater starb

Wadköping, Königreich Schweden

Um Weihnachten 1983 herum räumten meine Schwester und ich das Arbeitszimmer meines Vaters aus. Ich sage Arbeitszimmer, obwohl es zugleich sein Schlafzimmer war. Meine Eltern schliefen getrennt voneinander. Ich wusste nur wenig über ihre Beziehung, hatte aber immer den Eindruck gehabt, dass der körperliche Teil ihres Intimlebens eher wenig Raum einnahm und dass sie sich vor allem auf geistiger, intellektueller Ebene begegneten. Wobei, was weiß man schon?

Meine Schwester und ich wurden von einem regelrechten Buchstaben-Tsunami überrollt: Bücher, Artikel, Tagebücher, Schriftstücke verschiedener Art – ein gigantisches persönliches Archiv. Was sollten wir mit dieser Textmasse anstellen? Würden wir wirklich alles aufheben müssen?

Als wir die Hinterlassenschaft meines Vaters sortierten und auf verschiedene Stapel legten, kam es uns vor, als wäre er im Zimmer. Als stünde er neben uns und würde uns über die Schulter blicken. Jeden Moment konnte er eingreifen, meiner Schwester ein Buch aus der Hand reißen, um es zurück ins Regal zu stellen, oder eine Schreibtischschublade zuknallen, die ich gerade geöffnet hatte. Die Situation hatte etwas Beklemmendes. Wir tranken den starken schwarzen Kaffee meines Vaters, aus Vaters Gustavsberg-Kaffeebechern und arbeiteten uns durch die Ordner und Schubladen, die außer unserem Vater nie jemand hatte anrühren dürfen.

Unser Vater hatte nie an die Sache mit dem Atem Gottes geglaubt, nicht einmal daran, dass ein Gott existiert. Er fragte nicht danach, wo Gott in Auschwitz gewesen war, sondern danach, wo die Alliierten während der Selektionen waren, als der schwarze Rauch in den Himmel stieg. Für ihn ging es nicht um Religion, sondern um Politik. Womöglich um Politik als Religionsersatz oder gar als Ersatzreligion.

Ja, so war es. Unser Vater hatte keineswegs versucht, uns vor »allen Formen von Religion und sonstigem Aberglauben«zu schützen. In seinem tiefen Innern war er ein durch und durch gläubiger Mensch gewesen, und auch wenn sich sein Glaube um keinen Gott drehte, nutzte er jede Gelegenheit, meine Geschwister und mich ideologisch zu indoktrinieren. »Ihr könnt mit eurem Leben anstellen, was ihr wollt«, sagte er immer, um dann halb im Scherz hinzuzufügen: »… solange ihr nicht bürgerlich wählt.«

Auch meine älteren Geschwister waren politisch engagiert. Mein Bruder in verschiedenen linksradikalen Gruppen mit langen Namen, deren Kürzel eher wie Diagnosen klangen; viele davon endeten mit den Buchstaben R, was für Revolutionär stand. Meine Schwester war Mitglied des Sozialdemokratischen Jugendverbandes, was für meinen Vater nicht immer radikal genug gewesen war. Ich kann mich gut erinnern, dass sie oft aneinandergerieten, wenn sie sich über Politik unterhielten und wegen irgendeiner Kleinigkeit uneinig waren, und dass mein Vater meiner Schwester so lange zusetzte, bis sie weinend aus der Küche stürmte. Was ich damals hörte und sah, flößte mir panische Angst davor ein, mich selbst politisch zu engagieren. Wie konnte ein Mann, der behauptete, seine Tochter zu lieben, so mit ihr reden?

Vielleicht nahm er die Diskussionen mit meiner Schwester ja so ernst, weil er sie als eine Art Stellvertreterin betrachtete – schließlich bekleidete sie eine Leitungsposition in ihrem Verband. Er selbst lehnte jegliche politischen Ämter ab, trotz seines enormen Interesses am Zeitgeschehen. Die Begründung: »Als naturalisierter Schwede wäre ich eine Zielscheibe für Angriffe aller Art.«

Ja, auch in Schweden wurden Juden als fremde Vögel betrachtet. Heute aber weiß ich, dass sein deutsch-jüdischer Hintergrund nur einer von vielen Gründen war, warum er sich nicht politisch exponieren wollte. Mein Vater trug ein wohlgehütetes Geheimnis mit sich herum. Einen schicksalhaften Fehler, den er in seiner Jugend begangen hatte – ein gebrochenes Versprechen, das ihn teuer zu stehen kam.

Nach den Weihnachtsfeiertagen wollte meine Schwester zurück nach Paris, um ihr Studium fortzusetzen, und ich wollte mich auf die Pilotenschule vorbereiten. Wir wollten unbedingt mit den Aufräumarbeiten im Arbeitszimmer vorankommen, damit unsere Mutter sich nicht um alles kümmern musste. Sie hatte es auch so schwer genug. Um möglichst schnell fertig zu werden, warfen wir einen beträchtlichen Teil seiner Unterlagen weg. Manches aber konnten wir nicht einfach entsorgen, und so packten wir es zur Verwahrung in Umzugskisten.

Die Entscheidung, was weggeworfen und was aufgehoben wurde, war vom Zufall bestimmt und gewiss verschwanden im Eifer des Gefechts einige wertvolle Dokumente und Bücher. Aber was sollten wir tun? Mehr als einmal kam es mir vor, als würde mein Vater mir etwas ins Ohr flüstern, worauf ich meine Hand von den schwarzen Müllsäcken zurückzog, um das Buch, den Ordner oder die Dokumente, die ich gerade in der Hand hielt, stattdessen in eine der Kisten zu legen.

Die meiste Zeit schwiegen wir, aber hin und wieder brachen wir in lautes Gelächter oder in Tränen aus und teilten miteinander Geschichten aus unserem Leben mit dem Vater, zum Beispiel wie unsere Familie in der Stadt gelandet war. Denn wenn unserem Vater seine Arbeit nicht mehr passte, suchte er sich etwas Neues, ungeachtet der Folgen für seine Karriere und für die Familie.

Eine Zeitlang hatte mein Vater die Forschungsabteilung des MPI, des Militärpsychologischen Instituts, geleitet. Danach leitete er eine Beraterfirma, und anschließend unterrichtete er an der Stockholmer Universität. Die Arbeit schien ihm zu gefallen, bis ein Vorfall zu seiner Kündigung führte. Es war zur Zeit der Studentenrevolte. Natürlich stand mein Vater auf der Seite der Studenten, er war ja selbst Revolutionär gewesen. Einmal wollte er sich zwei Wochen vom Unterricht freistellen lassen, um nach Deutschland zu fahren und ins Theater zu gehen. Doch da protestierten die Studenten, aber nicht gegen den Beschluss des Rektors, ihrem geschätzten Lehrer freizugeben: Das Problem war, dass sie vorher nicht gefragt worden waren, und das, behaupteten sie, wäre erforderlich gewesen. Die Situation eskalierte und es kam zu mehreren Versammlungen und Abstimmungen.

Irgendwann hatte mein Vater genug. Er, der im Gegensatz zu den Studenten tatsächlich Marx und Lenin gelesen hatte, ertrug das »Geschwätz der ignoranten und verwöhnten Generation, die ihren Aufstand gegen die Eltern mit einer Weltrevolution verwechselt« nicht länger. Daher verließ er die Universität und unterrichtete eine Zeitlang an verschiedenen Hochschulen.

So kam es auch, dass wir in die kleine Stadt am See Hjälmaren zogen, wo eine neue Universität eröffnet werden sollte. Ich war von Anfang an gegen den Umzug gewesen, und eines Abends spöttelte ich beim Abendessen, wir müssten in die Provinz ziehen, weil mein Vater es sich in der Hauptstadt mit allen verscherzt hatte. Er wurde so wütend, dass er tagelang nicht mit mir sprach. Wahrscheinlich sah er in mir, seinem zehnjährigen Sohn, einen weiteren Vertreter der »verwöhnten 68er-Generation«, aber mit seinem Schweigen strafte er nicht nur mich, sondern die ganze Familie, bis meine Mutter von mir verlangte, ihn um Verzeihung zu bitten, was ich auch tat.

Tief gekränkt nahm Vater meine Entschuldigung an, und dann zogen wir an den sumpfartigen Binnensee. Elf Jahre später starb er, und nun sahen wir uns von einer Buchstabenflut überschwemmt und lachten mit tränengefüllten Augen.

Wir redeten uns ein, dass wir uns den Inhalt der Umzugskisten spätergenauer ansehen würden. Aber ehrlich gesagt glaubten wir selbst nicht daran. Es war eher eine Ausrede für unser impulsives Vorgehen. Wir wollten vergessen, natürlich nicht unseren Vater, aber die Kisten und ihren verstörenden Inhalt.

Nachdem wir die Umzugskartons mit braunem Klebeband versiegelt hatten, fiel ich für ganze zwölf Stunden in einen traumlosen Schlaf, ehe ich zu unserem Haus in Björknäs fuhr und sie dort auf dem Dachboden verstaute, im hintersten und dunkelsten Winkel.

Dort blieben die Kisten siebzehn Jahre lang stehen. Ich vergaß sie. Oder besser gesagt: Ich redete mir ein, ich hätte sie vergessen.

Haus auf der Aupōuri Peninsula mit Blick auf die Great Exhibition Bay

Far North District, Neuseeland

Um die Jahrtausendwende herum sollte ich selbst zum ersten Mal Vater werden. Die werdende Mutter und ich verbrachten glückliche Monate an einer Küste auf der anderen Seite der Erde, wo die Sonne im Osten aufging, nach Norden wanderte und im Westen sank.

Wir schmiedeten Pläne für ein neues Leben, so weit weg wie möglich von dem Ort, den wir Heimat nannten. Ihr Bauch wurde zusehends größer, und wir träumten ungeduldig von der Zeit als Eltern in dieser neuen Welt. Wir glaubten tatsächlich, wir hätten Europa und die Probleme des 20. Jahrhunderts hinter uns gelassen und würden jetzt mit etwas Neuem beginnen.

Eines Tages telefonierte ich mit meiner Mutter. Die Verbindung war schlecht. Sie erzählte mir, sie habe ein Schwarz-Weiß-Foto gefunden, auf dem, wie sie glaubte, die Eltern meines Vaters abgebildet seien. Wenn ich das so schreibe, wird mir klar, wie seltsam es klingt, aber ich hatte tatsächlich noch nie ein Bild von meinen Großeltern gesehen. Und meine Mutter war sich nicht sicher, wer auf dem Foto abgebildet war. Auch mit ihr hatte mein Vater nie über seine Jugend in Deutschland gesprochen. Deshalb bat ich meine Mutter, mir das Foto zu schicken.

Eine Woche später hielt ich es in den Händen, das Bild von zwei Menschen, deren Namen ich nie gehört hatte. Der Mann hatte meine Nase, die Frau meine Augen.

Ich sah, wie die Sonne über dem fremden Meer aufging und musste daran denken, dass meine Kinder ihren Großvater niemals kennenlernen würden. So wie ich meine Großeltern nie kennengelernt oder ihre Geschichten über die alte Heimat gehört hatte.

Was für ein Vater würde ich werden? Würde ich ein Leben im Exil leben, ausweichend oder sogar gereizt bis zornig auf Fragen reagieren, die unsere Familiengeschichte betrafen? Meine Geschichte, die Geschichte meiner Kinder. Nein, bestimmt nicht. Ich würde ihnen alles erzählen, was ich wusste.

Aber was wusste ich schon? Nichts. Jedenfalls nichts über meine Großeltern.

Meine hochschwangere Frau und ich kehrten zurück in unsere Geburtsstadt Stockholm, und einige Monate nachdem unser Kind zur Welt kam, im ersten Sommer des neuen Jahrtausends, fuhr ich zum Haus in Björknäs und stieg auf den Dachboden.

Sicher, das Recht meines Vaters, über seine Vergangenheit zu schweigen, war absolut und bedingungslos gewesen, aber das Gleiche galt für das Recht seiner Enkel, mehr über ihre Geschichte zu erfahren. Und ich glaube, mein Vater hätte mir zugestimmt, dass das Recht der Lebenden und Ungeborenen schwerer wiegt als das der Toten.

Das Haus in Björknäs

Stockholm, Königreich Schweden

Die Umzugskisten standen noch genau da, wo ich sie vor Jahren hingestellt hatte – im Jahrhundert meines Vaters. Damals hatte ich noch geglaubt, seine Geschichte hätte nichts mit mir zu tun oder ich könnte ihr zumindest entkommen. Heute glaube ich das nicht mehr. Was damals geschah, was mein Vater und viele andere erlebten, wirft noch immer Schatten über uns. Über uns alle.

Ich wurde in den 1960er-Jahren geboren, insofern ist das 20. Jahrhundert auch mein Jahrhundert, zumindest teilweise – ich müsste schon ziemlich alt werden, um den überwiegenden Teil meines Lebens im 21. Jahrhundert zu verbringen. Und mir ist klar, dass ich selbst, wenn auch unbewusst, an jener »Verschwörung des Schweigens«teilgenommen habe, von der W. G. Sebald spricht.

Auf den Kisten lag eine dünne Staubschicht, auf einigen auch Vogelscheiße, da sie unter einem verlassenen Schwalbennest standen. Ich versuchte mir den Inhalt der Kisten vorzustellen. Als erstes fiel mir ein selbstgemachter Kalender ein. Als meine Schwester und ich vor siebzehn Jahren die Kisten gepackt hatten, hatte der Kalender einen starken Eindruck auf mich gemacht.

Ich sah ihn vor meinem inneren Auge – durchgestrichene Daten, die auf die Rückseite einer Schokoladenverpackung gekritzelt worden waren. In den Weihnachtstagen 1983 hatte ich ihn einen Moment lang in den Händen gehalten, diesen primitiven und zugleich ausgeklügelten Kalender, auf dessen Herstellung jemand viel Mühe verwendet haben musste.

Nachdem ich die Kisten vom Dachboden ins Gästehaus hinuntergeschleppt hatte, war ich hundemüde und legte mich für einen Moment aufs Bett. Vor meinem geistigen Auge tauchte eine Episode aus einem Sommer vor vielen Jahren auf, als ein Militärkumpel ein Wochenende bei uns in Björknäs verbracht hatte. Das war im Spätsommer 1982, nur wenige Wochen bevor ich aus der Ersten Minentaucherkompanie entlassen wurde, und zwar mit einem verheerenden Zeugnis, in dem es hieß, ich sei unfähig, Befehle anzunehmen. Damals war das ein harter Schlag für mich gewesen, aber heute betrachte ich es eher als Kompliment.

Mein Kumpel war ein blonder, wohlerzogener, höflicher junger Mann aus gutem Hause, wie man so schön sagt, der erst Reserveoffizier wurde und schließlich Karriere in der schwedischen Wirtschaft machte. Ich bewunderte seine Fähigkeit, sich anzupassen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Gleichzeitig war es genau diese Eigenschaft, die mir am meisten Angst einflößte. Wir zogen einander an wie die Gegenpole zweier Magneten, und auch meinen Vater hatte er schnell um den Finger gewickelt.

Die beiden unterhielten sich lange über deutsche Geschichte und Politik. Mein Vater war ganz in seinem Element, hielt seine Standardrede und sagte im Grunde nichts, was ich nicht schon zigmal gehört hatte. Allerdings war er mit ungewohnt großer Begeisterung bei der Sache, und zwischen ihm und meinem Kumpel entstand eine solche Vertrautheit, dass ich eifersüchtig wurde.

Es war, als würde mein Vater in ihm den wohlgeratenen, angepassten Sohn sehen, der ich nie werden würde – weil ich sein Sohn und er mein Vater war. Trotz seines Nonkonformismus war er eben doch der Sohn eines deutschen Beamten. Und auch mein Freund schien in meinem Vater etwas zu sehen, das ich nicht erkannte.

»Jetzt verstehe ich dich viel besser«, sagte mein Kumpel fasziniert nach dem Gespräch mit meinem Vater. »Warum du so bist, wie du bist.«

In der ersten Kiste lagen Ordner vom Statsverket, die an allen schwedischen Universitäten benutzt werden, das gediegene Modell mit verstärktem, in Buckram eingebundenem Rücken. Darin waren die maschinengeschriebenen, redigierten Manuskripte sämtlicher Kolumnen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel sowie Film- und Theaterkritiken abgeheftet, die mein Vater über die Jahre geschrieben hatte. Der Buchstaben-Tsunami, sein Versuch, die Welt zu erfassen. Eine undurchdringliche Mauer aus Text. Oder waren es Brotkrumen, die er gestreut hatte, um den Weg zu weisen?

Hinter jedem Manuskript steckte der entsprechende gedruckte Artikel, säuberlich auf etwas festeres Papier geklebt. Die letzte Kolumne meines Vaters erkannte ich sofort wieder – sie hatte in seiner Schreibmaschine gesteckt, als ich ihn am Boden liegend gefunden hatte. Es ging darin um einen sozialdemokratischen Justizminister, der wegen einer Steueraffäre zurückgetreten war. Das war also der letzte Text, den mein Vater vor seinem Tod geschrieben hatte. Eine tagespolitische Kolumne. Kein Abschiedsbrief. Nicht einmal ein Lebwohl!

Noch heute ist mir das unbegreiflich. Er hatte seinen Pyjama angehabt, als er starb. Er musste im Pyjama vor der Schreibmaschine gesessen haben, mit Schmerzen in der Brust und voller Panik. Trotzdem war es ihm gelungen, eine Kolumne fertigzustellen, die meine Mutter vor der Deadline in die Redaktion brachte, sodass sie am Samstag nach seinem Tod veröffentlicht wurde.

In einigen Ordnern befanden sich verblichene und vergilbte Zeitschriften- und Zeitungsartikel, Interviews mit meinem Vater, seine private Korrespondenz, seine unveröffentlichten Aufzeichnungen in verschiedenen Versionen, Entwürfe literarischer Projekte sowie ein Theaterstück.

Wieder hatte ich das Gefühl, mein Vater stünde neben mir und würde mich beobachten. Aber nicht mehr, um mich zu kontrollieren, schließlich war der Altersunterschied zwischen uns kleiner geworden, sondern eher erwartungsvoll und fordernd.

»Warum diese Buchstabensammlung?«, fragte ich, ohne eine Antwort zu bekommen. »Hätten wir nicht lieber miteinander reden sollen?«

Ja, das hätten wir. Zum Beispiel war ich nie dazu gekommen, ihm von meiner Bewerbung an der Pilotenschule zu erzählen. Erst aus Angst vor seiner Reaktion. Ich fürchtete, dass er das Ganze als Laune betrachten und davon ausgehen würde, ich würde ohnehin nicht angenommen. Oder, was noch viel schlimmer gewesen wäre, dass er meine Bewerbung nur mit Schweigen kommentiert hätte.

Später, nachdem ich die Aufnahmebestätigung erhalten hatte, wollte ich die richtige Gelegenheit abpassen, um ihn mit der Neuigkeit zu überraschen. Er wäre stolz auf mich gewesen, schließlich hatte er einst selbst an der Pilotenschule gearbeitet – zwar als Zivilangestellter am Boden, aber trotzdem.

In seiner Funktion als Psychologe hatte er genau die Tests entworfen, die ich durchlaufen hatte. Ich glaube, im Archiv meines Gedächtnisses ist genau das die Stelle, die am meisten wehtut. Dass mein Vater nie sah, wie ich seine Tests meisterte.

Gästehaus in Björknäs

Stockholm, Königreich Schweden

In einer der Umzugskisten lag ein Stapel Bücher, die mit dem Exlibris meines Vaters versehen waren, sowie mit handgeschriebenen Daten und Widmungen auf dem Vorsatzblatt, aus denen hervorging, wann die Bücher angeschafft worden waren, von wem mein Vater sie bekommen hatte oder wem sie ursprünglich gehört hatten. Da sie fast alle in Frakturschrift gedruckt waren, konnte ich sie nicht lesen.

Zumindest gelang es mir, eine in Leder gebundene Ausgabe von Goethes Gesammelten Werken sowie zwei SchillerBände mit Leineneinband zu identifizieren. So deutsch! Goethe, Schiller – und natürlich auch andere Autoren, darunter Thomas Mann und Friedrich Nietzsche.

Einige Bücher hatten einem gewissen Walter gehört.

Walter? Mein Vater hatte nie von einem Walter erzählt. Oder doch? Konnte ich mich nur nicht daran erinnern?

Wer war dieser Walter, der im März 1938 eine fünfbändige Ausgabe von Goethes Werken erstanden hatte? Er hatte denselben Nachnamen wie mein Vater und ich. War ich etwa mit ihm verwandt?

Ich fand auch Walters Tagebücher, Schreibhefte mit Gedichten und Aufsätzen aus dem Gymnasium, Zeugnisse und Hunderte an ihn adressierte Briefe auf Deutsch, eine Sprache, die ich nicht verstand, weil mein Vater sie nie mit mir gesprochen hatte. Doch Walters Tagebücher, Gedichte, Aufsätze und Briefe waren nicht nur auf Deutsch geschrieben, sondern obendrein mit diesen seltsam verschnörkelten Buchstaben, von denen ich erst später erfuhr, dass sie zum sogenannten Sütterlin-Alphabet gehörten.

Aus Walters Zeugnissen ging hervor, dass er am selben Tag wie mein Vater geboren worden war. Waren mein Vater und Walter etwa Zwillingsbrüder gewesen? Warum hatte mein Vater mir nie von einem Zwillingsbruder erzählt? War Walter im Krieg gefallen? Hatte mein Vater nie über ihn gesprochen, weil es zu sehr wehtat? War Walters Schicksal womöglich der Grund für das Schweigen meines Vaters gewesen?

Dann fiel mein Blick auf den handgeschriebenen Kalender, und plötzlich sah ich mich selbst als jungen Mann, wie ich den Kalender einen Moment lang in der Hand gehalten und dann in den Umzugskarton gelegt hatte. Ein Déjà-vu – oder auch nicht. Denn jetzt merkte ich, dass der Kalender keineswegs auf eine Schokoladenverpackung geschrieben worden war, wie ich es in Erinnerung gehabt hatte, sondern auf ein Blatt Papier aus einem Spiralblock. Sicher, der Kalender lag in einem Karton mit rund dreißig losen Zetteln und Notizen, die mitunter auf Schokoladenverpackungen geschrieben worden waren. Und in gewisser Weise gehörten diese Notizen und der Kalender zusammen, aber trotzdem waren es verschiedene Dinge, die in meinem Gedächtnis miteinander verschmolzen waren.

Als ich den Kalender gerade zurücklegen wollte, fiel mein Blick auf einen Brief weiter unten in der Kiste. Im Briefkopf standen die Wörter »Konzentrationslager Fuhlsbüttel«. Ich erstarrte.

Draußen in der Bucht war ein Motorboot zu hören. Das dumpfe Geräusch drang ins Gästehaus, aber ich konnte nicht ausmachen, in welche Richtung das Boot fuhr. Hinaus aufs Meer oder Richtung Stadt?

Ich legte den Kalender beiseite und zog den Brief aus der Kiste. Er war handgeschrieben, in winzigen, für mich unlesbaren Sütterlinbuchstaben, aber im Briefkopf stand ohne Zweifel, dass der Brief in einem Konzentrationslager abgeschickt worden war. Warum hatte ich das vor zwanzig Jahren übersehen?

Ich wühlte weiter in der Kiste, fand noch mehr Briefe und starrte auf den Briefkopf, laut dem sie in einem Konzentrationslager abgeschickt worden waren, von dem ich noch nie gehört hatte – Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Nach einer Weile gelang es mir, den Absender zu entziffern. Es war der Zwillingsbruder meines Vaters. Walter.

Unter dem Bündel mit Briefen aus dem Konzentrationslager lag ein Dokument, das auf etwas festerem Papier gedruckt war. Es war blass orangefarben, aber vermutlich einmal rot gewesen.

In schwarzer Frakturschrift stand dort das Wort »Entlassungsschein«.Oben links war ein Stempel, der den deutschen Reichsadler mit Hakenkreuz zeigte, daneben eine Unterschrift:»Thomssen«.Das alles weiß ich nur dank der Hilfe einer Bibliothekarin am Goethe-Institut in Stockholm, die sehr viel Zeit und Mühe darauf verwendete, die Zeilen für mich aus der Fraktur- und Sütterlinschrift zu transkribieren und zu übersetzen.

Laut dem Entlassungsschein waren Walter am 9. März 1938 im Zuchthaus Bremen-Oslebshausen folgende Gegenstände ausgehändigt worden: zwei Reichsmark und neunzig Pfennig in bar, ein Dritte-Klasse-Fahrschein nach Hamburg sowie zivile Kleidungsstücke, Anzug, Wintermantel, Wollschal. Unten auf dem Schein wurde durch eine unleserliche Unterschrift bestätigt, Walter habe bei der Entlassung seine Strafe abgesessen und müsse sich binnen vierundzwanzig Stunden beim Gestapo-Hauptquartier in Hamburg melden.

Der Zwillingsbruder meines Vaters hatte die Gefangenschaft also doch überlebt.

Der Zwillingsbruder Walter?

Nein, Walter und mein Vater waren ein und dieselbe Person. Oder anders gesagt: Nach und nach verstand ich, dass Walter der Mann gewesen war, der viele Jahre später mein Vater wurde. Zum Zeitpunkt meiner Geburt hatte er den Namen Walter jedoch längst abgelegt. Ich kenne ihn als Michaël, unter dem Namen, den er annahm, um einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen und wie Lot in der Bibel nie wieder zurückzublicken.

Mein Vater hatte schlicht und einfach getan, was alle anderen nach dem Krieg auch getan hatten. Er hatte den Blick nach vorn gerichtet, so wie es ihm am sinnvollsten schien. Wer dem Faschismus entkam und bereit war, sein früheres Leben hinter sich zu lassen, wurde im Schweden der Sozialdemokraten mit offenen Armen empfangen und konnte es weit bringen. Hier, im neuen Land, baute mein Vater ein neues Leben auf, sogar Surströmming lernte er zu schätzen. Vielleicht gehörte all das, inklusive der schwedischen Fischspeise, zu einem vorteilhaften Vertrag, den er mit seiner neuen Heimat schloss. Was wiederum zur Folge hatte, dass ich ihn nie wirklich kennengelernt hatte.

Deshalb stand ich jetzt im Gästehaus vor einem Haufen Umzugskartons, welche die Hinterlassenschaft eines Fremden enthielten. Eines Fremden, der vermutlich vorgehabt hatte, eines Tages von seinem Leben zu erzählen. Warum sonst hatte er seine alten Tagebücher aufgehoben und Aufzeichnungen verfasst, die er mir nie gezeigt hatte.

Auf dem Vorsatzblatt der Memoiren stand eine Widmung:

»Für meine Kinder«

Welche Geschichte hatte er uns erzählen wollen?

Eppendorfer Weg, Eimsbüttel

Hamburg, Deutsches Kaiserreich

Zu Beginn des Herbstes nahm ich die Umzugskisten mit in die Stadt und verstaute sie in meinem Studio an der Jungfrugatan in Östermalm. An der Wand des Arbeitszimmers hängte ich eine Europakarte auf und daneben eine Karte von Norddeutschland sowie Stadtpläne von Hamburg und Berlin.

Ganze Nächte saß ich dort, zwei Wohnviertel nördlich der Wohnung, in der meine Frau und unser Kind schliefen. Mit einem Textmarker in der Hand ging ich die Erinnerungen meines Vaters durch und markierte die Adressen mit Stecknadeln, Klebestreifen und Zetteln auf den Karten an der Wand.

Mein Vater hatte die Aufzeichnungen nach seiner Pensionierung geschrieben – also Ende der Siebziger-, Anfang der Achtzigerjahre –, und zwar auf Schwedisch. Der beschwingte Ton, in dem er, ein in die Jahre gekommener Mann, Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugend zum Besten gab, überraschte mich. Aufgrund seiner ständigen Tiraden über Deutschtümelei und alles, was deutsch war, hatte ich geglaubt, alles, was mit seiner Kindheit in diesem Land zu tun gehabt hatte, sei in seinen Augen schlecht gewesen. Nein, das stimmt nicht. Er hat nie schlecht über deutsches Essen geredet, und das deutsche Theater hat er immer gelobt und geliebt. Die deutsche Literatur fand er manchmal langatmig, aber nicht uninteressant.

Nicht alles war schlecht in Deutschland. Gar nicht.

Heute denke ich, dass es eigentlich um Liebe ging. Eine große, verrückte und leidenschaftliche Liebe. Eine verratene Liebe. Die Liebesgeschichten, die schlecht enden, sind schließlich am schwersten zu verkraften.

In seinen Erinnerungen schrieb er von einer privilegierten Kindheit in einer Beamtenfamilie am Eppendorfer Weg in Hamburg-Eimsbüttel, und das offensichtlich mit literarischem Anspruch.

Niemand erinnert sich seiner Geburt, und da es im Hause als höchst unangebracht und peinlich empfunden worden wäre, eine Frage nach solchen an unbehagliche Tiefen rührende Dinge zu stellen, so ist es ausschließlich meiner Phantasie überlassen, mir das für mich nicht unwesentliche Ereignis meiner Geburt vorzustellen. Es wäre vielleicht zu erwähnen, daß gewisse spärliche Aufschlüsse trotz allem zu meiner Verfügung stehen.

Ich habe immer Anlaß gefunden, meinem älteren Bruder Max vorzuwerfen, daß er in absolut verantwortungsloser Weise in meinen vorgeburtlichen Entwicklungsprozeß eingegriffen habe. Zwei Monate vor meiner Geburt fiel mein Bruder in einem heute noch nicht restlos geklärten Anfall von Leichtsinn mit dem Kopfe zuerst in eine der zahlreichen in alten Schrebergärten eingegrabenen Regentonnen. In bewußtlosem Zustande wurde er dank der Aufmerksamkeit meines ältesten Bruders John in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, offenbar noch gerade an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Nach 24-stündiger Bewusstlosigkeit entschied sich mein Bruder, die Schwelle nicht zu überschreiten.

Meine Mutter, die am Waschkübel stehend von der Unglücksbotschaft überrascht wurde, eilte ins Krankenhaus; 24 Stunden lang litt sie die Qualen banger Ungewissheit, hin- und hergerissen zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Ereignisse solcher Art sind geeignet, auch robuste Naturen zu erschüttern. Mir wollte es scheinen, als ob zwischen diesem Ereignis und meiner in frühen Kinderjahren sich zeigenden Nervosität gewisse Zusammenhänge bestünden.

Zu den weiteren Aufschlüssen über die Vorgänge bei meiner Geburt gehört, daß mein Großvater väterlicherseits, ein kleiner Mann, der aber durch einen stattlichen weißen Vollbart und volles weißes Haar einen majestätischen Eindruck machte, voller Entrüstung meiner Mutter die familienhistorisch gewordenen Worte entgegenschleuderte: »Da hast du dich mal wieder scheen verrechnet« – womit deutlich wurde, daß ich kein Wunschkind war. Um diesen Satz in seinem richtigen Klange aufnehmen zu können, ist es wichtig zu bemerken, daß mein Großvater noch gewisse sprachliche Anklänge an das Jiddische verwendete, eine Sprache, der im Hause eines deutschen Beamten kein Platz eingeräumt werden konnte. Und als dritte und letzte Mitteilung, die mir über die Vorgänge bei meiner Geburt gemacht wurde, stehe hier die von meinem Vater mit großem Vergnügen häufig wiederholte Feststellung, daß der Storch mich während eines furchtbaren Gewitters abends um 11 Uhr meiner Mutter zustellte. Meine Mutter, die …

Dort, wo die Mutter erwähnt wird, endet der Bericht mitten im Satz. An anderer Stelle beschreibt mein Vater aber, wie er in der unruhigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mitten im kältesten Winter mit seiner Mutter an einem von Hamburgs vielen Kanälen stand. Sie warteten darauf, dass ein mit Kohle beladener Prahm dort eintreffen würde.

Mein ältester Bruder war am frühen Morgen vor Schulbeginn dorthin geschickt worden, um uns einen Platz in der Schlange zu sichern. Danach wurde er von der Mutter abgelöst, die mich zu der Entladestelle mitnahm. Ich kann vor meinem inneren Auge die langen gewundenen Schlangen und die schwarzen Prähme sehen. Ich rieche den Geruch von Kohle und den der Kälte, die in den Nasenflügeln beißt, während ich dort stehe und die Hand meiner Mutter halte.

Die Familie bewohnte eine herrschaftliche Wohnung mit einer Flucht von Gesellschaftsräumen zur Straße hin und Schlafzimmern mit Blick in den Garten. Zwischen Wohn- und Schlaftrakt lag ein langer Flur, sodass die Wohnung in der Mitte am schmalsten war und von der Form her an einen Knochen erinnerte. Daher der Name dieses Wohnungstyps – Hamburger Knochen. Die Wohnräume durften mein Vater und seine beiden älteren Brüder nur betreten, wenn die Familie Besuch hatte. Sonst hielten sie sich im Schlafzimmer oder in der Küche auf, wo Walter auch seine Hausaufgaben erledigte.

Die Küche lag in der Mitte der Wohnung, ebenso wie das Badezimmer mit Warmwasser und einer Badewanne auf Löwenfüßen, in der Walter als Kind von seiner Mutter gebadet wurde. Die Schlafzimmer waren mit breiten, knarzenden Dielen ausgelegt, in den Wohnzimmern lag blank poliertes Stabparkett aus Eiche. Das Speisezimmer war mit den anderen Räumen durch schwere Schiebetüren mit hübschen Glasscheiben verbunden, außerdem gab es einen geräumigen Balkon mit großen Marmorkübeln auf der Brüstung.

Mein Vater schreibt, dass seine erste Kindheitserinnerung von diesem Balkon stammt. Allerdings war er sich nicht sicher, ob sie wirklich echt war oder ob seine Eltern und Brüder ihm so oft von der Begebenheit erzählt hatten, dass es sich für ihn wie eine Erinnerung anfühlte. Wie auch immer, in dieser Erinnerung ist die Familie auf dem Balkon versammelt, und seine Mutter hält ihn auf dem Arm. Sie verfolgen einen der ersten Luftangriffe auf Hamburg, der natürlich nichts ist im Vergleich zu dem, was der Stadt ein Vierteljahrhundert später widerfahren wird. »Feindliche Flugzeuge kreisen über Hamburg und werfen Bomben ab«, schreibt mein Vater und fügt hinzu: »Noch heute spüre ich die Geborgenheit im Arm meiner Mutter«.

Walters Schularbeiten, Aufsätze, Schreibhefte, Tagebücher sowie handgeschriebenen Briefe konnte ich zunächst nicht entziffern. Mit Mühe und Not gelang es mir, die Überschriften und Grußformeln in dieser altmodischen Schrift zu dechiffrieren. Tatsache war jedoch, dass ich nicht einmal die Briefe lesen konnte, die meine Onkel meinem Vater auf der Schreibmaschine geschrieben hatten.

Eines war klar: Wenn ich hier weiterkommen wollte, musste ich Deutsch lernen. Also immatrikulierte ich mich widerstrebend an der Fakultät für Germanische Sprachen der Stockholmer Universität.

Von allen Dokumenten, die ich nicht lesen konnte, waren es die Briefe aus dem Konzentrationslager Fuhlsbüttel, kurz Kola-Fu, die mich am meisten beschäftigten. Dass mein Vater in einem Konzentrationslager eingesessen hatte, kam mir so unwirklich vor. Ich hatte Filme darüber gesehen, Schwarz-Weiß-Filme, kommentiert von einer gekünstelten Reporterstimme. Aber immer war es darin um andere Menschen gegangen, abgemagerte, ausgemergelte Menschen und nicht um meinen Vater.

Im Internet stieß ich auf einen Artikel, demzufolge Kola-Fu in Gebäuden untergebracht gewesen war, die zu einer immer noch in Betrieb befindlichen, im Volksmund Santa-Fu genannten Justizvollzugsanstalt gehörten.

Gleich daneben sollte eine Gedenkstätte liegen, die infolge von Demonstrationen gegen den Abriss von Teilen des Gebäudekomplexes entstanden war. Unter anderem hatte das Alte Torhaus, auch »Tor zur Hölle« genannt, beseitigt werden sollen. Die Demonstranten und diverse Initiativen hatten den Abriss verhindert, und das Gebäude war schließlich unter Denkmalschutz gestellt worden. Dort wurde eine Ausstellung eingerichtet, die an Sonntagvormittagen besichtigt werden konnte. Ehemalige Häftlinge und deren Angehörige unterstützten die Arbeit der Gedenkstätte als Zeitzeugen.

Cockpit, Fokker F-27

Hamburg-Fuhlsbüttel, Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung

Fünf Jahre nachdem ich mich auf die Hamburg-Reise mit meinem Vater eingeladen hatte, fing ich bei der großen skandinavischen Fluggesellschaft als Pilot an. Ich wünschte mir so sehr, mein Vater hätte mich sehen können. Ich hätte mich so gerne revanchiert, ihn auf dem Klappsitz im Cockpit mitgenommen, damit er mir seinen Geburtsort zeigen und mir die ganze Wahrheit erzählen könnte. Aber als ich meinen ersten offiziellen Flug als Co-Pilot in einem Zubringerflugzeug absolvierte, war seine Asche längst in den Wind verstreut.