Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: L'Asiathèque

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

A T-ville, les identités et les sexes se métamorphosent et se réinventent...

A T-ville, cité sous-marine futuriste, Momo est une jeune esthéticienne atteinte d'une grave maladie, qui vit par procuration en appliquant à ses patients une M-Skin, une membrane qui protège la peau contre les agressions extérieures, et transmet leurs expériences charnelles à la jeune femme à leur insu. Dans ce monde artificiel, les identités et les sexes se métamorphosent et se réinventent...

Plongez au coeur d'une cité sous-marine futuriste, et découvez l'univers artificiel dans lequel évolue Momo, une jeune esthéticienne atteinte d'une grave maladie qui vit des expériences charnelles par procuration.

EXTRAIT

MOMO avait des sentiments trop embrouillés envers Maman.

Elle avait besoin d’elle, mais pas d’une manière qui fût sentimentale : il lui suffisait que la belle image de Maman s’incrustât dans le code de sa mémoire et elle se forcerait à trouver le courage de continuer à vivre.

Quand étaient nés ces sentiments ?

Sans doute lors son séjour à l’hôpital quand elle était petite.

À ce moment, Momo avait purement et simplement besoin de Maman. Elle ne revendiquait pas autre chose que de simples formules toutes faites et des câlins, mais Maman ne pouvait pas la satisfaire, elle disait qu’elle devait faire des heures supplémentaires pour payer les frais d’hôpital. Et Momo se demandait si finalement Maman ne la sacrifiait pas à son travail ? Parfois elle voyait Maman l’observer dans l’écran de contrôle de la salle située à côté de sa chambre. Au début, elle s’était sentie simplement humiliée par ces visites mais, le temps passé à l’hôpital s’allongeant, elle s’était dit qu’en restant ainsi en dehors de la chambre Maman se moquait d’elle. Pourquoi avait-il fallu qu’elle jette sa propre fille dans une chambre d’hôpital en invoquant la crainte d’une contamination bactérienne pour ne laisser personne approcher de Momo ? Elle n’avait aucune compagnie et, pour oublier le temps qui passait, elle n’avait que les discolivres habituellement vendus par Maman.

Sur l’encyclopédie, Momo avait consulté les statistiques portant sur « le temps moyen passé par un enfant taïwanais dans un hôpital au XXIe siècle (temps par consultation) ». Des centaines de fois moins long que le temps qu’elle avait passé ici. Elle sentait qu’elle était tombée dans un piège. Elle avait lu l’article « Erreur judiciaire » sur l’encyclopédie, il y était écrit que des enfants pouvaient aussi en être victimes.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Chi Ta-wei (né à Taipei en 1972) est docteur en littérature comparée de l’université de Californie (UCLA), il enseigne la littérature à l’Université nationale de Cheng Kung (Taiwan). Auteur de romans et de nouvelles, dont plusieurs de science-fiction, il est une figure importante des mouvements de défense de la cause homosexuelle dans le monde chinois.

Membrane, considéré comme le premier roman

SF queer dans le monde chinois, est sa première œuvre littéraire traduite en français.

Gwennaël Gaffric (né en 1987) est maître de conférences en études chinoises à l’Université Jean Moulin Lyon 3, où il enseigne la langue et la culture chinoises. Il est l’auteur de plusieurs articles en français, anglais et chinois portant sur la littérature sinophone (Chine, Hong Kong et Taïwan). Ses récentes recherches portent sur la science-fiction contemporaine en langue chinoise. Il est par ailleurs traducteur littéraire et dirige à l’Asiathèque la collection « Taiwan Fiction ». Parmi ses traductions parues à l’Asiathèque :

La Cité des douleurs (Wu Nien-jen et Chu Tien-wen),

Membrane (Chi Ta-wei) et

Le Magicien sur la passerelle (Wu Ming-yi).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 239

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

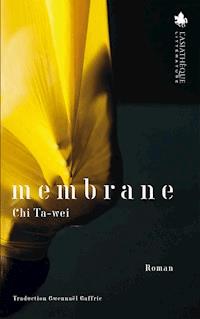

Couverture

Titre

Copyright

La collection « Taiwan Fiction » est dirigée

par Gwennaël Gaffric.

La publication de cet ouvrage a reçu le soutien

du Musée national de la littérature taïwanaise.

本書翻譯出版部分經費由國立臺灣文學館補助

Composition et mise en pages :

Jean-Marc Eldin

Couverture :

Conception graphique : www.filifox.com

Photo : © Philippe Savoir/extrait de la série « Velum »

Titre original : 膜 [Mo]

© Ta-wei Chi, 1996, 2011.

Première édition en chinois traditionnel

par Linking Publishing Company à Taiwan.

Pour l’édition française © L’Asiathèque, 2015.

Publié avec l’autorisation de Linking Publishing Company.

Tous droits réservés.

L’Asiathèque, 11, rue Boussingault, 75013 Paris.

ISBN : 978-2-36057-067-6 ISSN : 2429-7496

www.asiatheque.com

Avec le soutien du

Considéré comme le premier roman « SF queer » dans le monde chinois, Membrane, publié à Taiwan en 1996 et resté inédit jusqu’à ce jour en France, a ouvert une nouvelle voie à la littérature SF taïwanaise. Cantonnée jusqu’alors à des récits de voyages interstellaires et de dystopies futuristes, la science-fiction « made in Taiwan » entre avec Membrane dans une nouvelle ère, où elle vient interroger de manière subversive la correspondance entre l’identité biologique et l’identité sociale.

Dans ce monde sous-marin et postapocalyptique où les individus changent de peau comme d’identité, Chi Ta-wei nous rappelle que chacun de nous est un être multiple.

Ce détour par la science-fiction de Formose proposé ici par la collection « Taiwan Fiction » invite le lecteur à reconsidérer le genre de la SF. Dans ce petit coin d’Asie comme ailleurs, il ne s’agit pas d’une littérature d’évasion obéissant à des stéréotypes restrictifs, mais d’un moyen singulier de se dissocier du réel pour mieux en ébranler les fondations.

G. G.

Créée en 2015, la collection « Taiwan Fiction » présente des œuvres littéraires d’auteurs taïwanais contemporains qui abordent avec une écriture originale les questions cruciales de notre temps.

Avant-propos

C’est à la fois une surprise et un honneur que mon roman Membrane puisse être traduit en français et publié en France. Je souhaite remercier de tout cœur ceux qui ont permis à cette traduction de voir le jour.

Je suis né en 1972, j’ai publié mon premier recueil de nouvelles en 1995, et mon second recueil, Membrane [contenant le court roman « Membrane »], en 1996. Depuis mon enfance jusqu’à la publication de Membrane, je n’ai cessé de ressentir une profonde attirance pour la « France ». J’ai grandi avec une fascination pour la littérature, peut-être parce qu’elle me promettait un monde alternatif au monde réel dans lequel je vivais (celui des années 1980 à Taiwan). Le monde tel qu’il était me semblait morne, et je pensais qu’il existait quelque part un autre monde, empreint de liberté. C’est seulement une fois arrivé à l’université que j’ai peu à peu compris que cette distinction entre une « réalité morne » et une « liberté alternative » était le produit de la loi martiale [décrétée depuis 1947] à Taiwan. Durant l’époque morose où l’île était sous le coup de la loi martiale, la littérature était l’un des rares médias à accorder à la société civile la faculté d’ima giner ce qu’était la liberté ; un grand nombre de prisonniers d’opinion avaient d’ailleurs commencé par être écrivains avant de se lancer dans un combat politique. Et aujourd’hui, je suis persuadé que la « littérature tongzhiI » n’a pas cessé d’exister entre les années 1960 et l’époque actuelle car, avant même de connaître ses heures de gloire dans les années 1990, il n’y avait bien que la littérature pour permettre d’imaginer et de donner à voir des personnages homosexuels dans une société encore très cadenassée.

À l’heure où j’ai commencé mes premières lectures d’œuvres émancipatrices, il n’existait alors à Taiwan que deux univers littéraires : tout d’abord celui de la « littérature chinoise » qu’on enseignait à tous les niveaux scolaires (en ce temps-là, parler de « littérature taïwanaise » relevait du tabou politique et celle-ci n’était donc pas enseignée). L’autre univers, c’était celui, en réécriture et en traduction — intégrale ou non — des « littératures étrangères » (parmi lesquelles la littérature française et la littérature japonaise). Étant davantage séduit par les mondes alternatifs, mon intérêt pour la littérature chinoise qu’on enseignait à l’école était limité et j’étais plus fasciné par les littératures étrangères, notamment celle de la France. Au lycée, je me suis aperçu que circulaient à Taiwan une multitude de cassettes VHS de films étrangers (à l’époque, il n’y avait guère de droits d’auteur pour ces vidéos) et ce sont les films français qui m’ont ouvert une fenêtre par laquelle observer la France. Alain Resnais était ainsi l’un de mes « héros culturels » ; le fait que la France ait défendu le réalisateur japonais Nagisa Oshima et son long-métrage l’Empire des sens a aussi renforcé le respect que j’éprouvais pour ce pays.

À la sortie du lycée, après en avoir fini avec mes examens d’entrée à l’université, je me suis immédiatement inscrit à l’Alliance française de Taipei pour y suivre des cours de français, et ce avant même la rentrée universitaire. J’étais impatient de quitter le monde réel taïwanais pour me rendre en France et voir de mes propres yeux ce qu’était ce « monde alternatif ». Comme je l’espérais, j’ai été admis dans un département de littérature anglaise — il n’y avait guère de départements de français à Taiwan et les littératures anglaise et française étaient voisines. Ma licence obtenue, j’ai eu la chance de pouvoir aller à l’Alliance française de Paris pour y suivre des cours de langue française pendant un mois. Cependant l’appel des boulevards et des ruelles de la capitale était trop fort et j’ai sans doute passé plus de temps dans le métro parisien que sagement assis dans les salles de cours de l’Alliance française. J’en ai profité pour flâner dans les lieux homosexuels de Paris. À cette époque, ils n’avaient pas leur équivalent à Taiwan.

Quand j’ai quitté Paris pour revenir à Taipei, la cible que j’ai visée pour mes « études à l’étranger » a changé : j’ai décidé de partir aux États-Unis. Non pas que j’avais perdu tout intérêt pour la France, mais l’influence américaine à Taiwan était prépondérante. Pour les étudiants taïwanais qui, comme moi, désiraient effectuer leur doctorat à l’étranger, les États-Unis proposaient des démarches relativement faciles et des cursus clairs. Par comparaison, il n’existait pas en France de tels programmes d’études. Je me souviens à l’époque que dans la bibliothèque de l’Université nationale de Taiwan (la plus complète de l’île), on pouvait trouver une quantité d’ouvrages de référence pour celles et ceux qui souhaitaient partir étudier aux États-Unis, mais il y en avait très peu pour la France… À l’époque, pour se faire une idée des pays étrangers, il fallait surtout lire car Internet n’était pas encore très développé. Plus important encore à mes yeux, les « humanités » américaines permettaient de travailler sur des concepts comme « l’identité » et « les politiques de l’identité ». Durant les années 1990, dans les départements de littérature anglaise, on commençait tout juste à ressentir l’influence des études américaines sur les questions d’identité. Je savais déjà qu’il m’était possible de partir aux États-Unis pour effectuer des recherches académiques sur les « Asio-américains », les « Sino-américains », les « homosexuels », autant d’« identités » dont je me sentais proche. J’ignorais si la France proposait des cursus permettant de travailler sur ces questions.

Ce souhait d’aller étudier aux États-Unis après mon séjour en France pourrait apparaître comme un changement brutal, tandis que mes espoirs d’un monde alternatif se reportaient de la littérature et du cinéma français sur les études américaines sur les identités. Mais je crois qu’il y avait une continuité dans cette trajectoire : c’était parce que je ne me sentais pas à ma place dans le monde réel que je cherchais dans la littérature et le cinéma occidentaux un autre monde « qui me correspondrait peut-être mieux ». Les mondes alternatifs offerts par la France comme par les États-Unis étaient attrayants en cela qu’ils me permettaient d’échapper à la morne réalité taïwanaise. Toutefois les études américaines sur l’identité me rappelaient que plutôt que de séparer le monde en deux : « un monde réel morose » et un « monde alternatif flamboyant », il était plus juste de dire que c’était les êtres humains qui étaient séparés en deux catégories : « les gens normaux », qui parvenaient sans mal à se fondre dans la société dominante, et ceux d’un autre genre, « les gens alternatifs », qui ne pouvaient s’en satisfaire. « L’homme normal » acceptait de bonne grâce la réalité du monde, tandis que « l’homme alternatif » faisait tout son possible pour y échapper, en quittant par exemple Taiwan pour l’Occident. Mes réflexions sur les questions d’identité m’ont fait réfléchir à cette frontière entre « homme normal » et « homme alternatif ». Dans les années 1990, une question m’apparaissait particulièrement brûlante : « étais-je un humain normal ou un homosexuel ? ». À la même époque à Taiwan, en cette période de levée de la loi martiale, la question « suis-je chinois ou taïwanais ? » émergeait elle aussi enfin sur la place publique.

Les années 1990 sont généralement considérées par la critique comme la période dorée de la littérature tongzhi à Taiwan, elles ont effectivement vu l’apparition de nombreuses œuvres littéraires sur cette problématique. La cause spécifique de cet essor, c’était la libéralisation politique de la fin des années 1980, et celle, plus globale, c’était le sida qui sévissait depuis le début des années 1980. Ces deux facteurs, particulier et global, faisaient du thème de l’homo sexualité un sujet majeur à Taiwan. Dans les années 1990, l’évocation littéraire d’un amour homosexuel n’était plus socialement taboue et elle est devenue un modèle de création artistique que l’on pouvait exercer tout à fait librement. C’est dans les années 1990, durant cette période faste de la littérature tongzhi, qu’a été publié Membrane. Cependant, ce roman se démarquait de la littérature tong zhi de la même époque à deux égards. Tout d’abord, en ce que deux éléments y étaient extrêmement prégnants : la science-fiction et les références à des cultures étrangères — je n’y faisais que rarement mention à une société taïwanaise « réaliste ». Et, en effet, c’est parce que la mode était à la littérature réaliste dans les cercles littéraires taïwanais que j’ai volontairement emprunté au genre de la science-fiction. Je souhaitais que l’écriture du roman donne l’impression d’un « roman étranger » par désir de « m’éloigner de Taiwan ». En second lieu, en ce que, contrairement aux auteurs d’œuvres tongzhi de la même époque qui voulaient avant tout ébranler leurs lecteurs et créer en eux un écho émotionnel fort afin qu’ils partagent leur cause, je me suis efforcé dans Membrane « d’éviter d’émouvoir mes lecteurs ». Ces deux spécificités reflétaient en réalité mon état d’esprit d’alors : je voulais prendre mes distances vis-à-vis de Taiwan et aller vers l’Occident ; me trouvant en décalage avec la société, je ne croyais pas dans le pouvoir de l’émotion (cette idée que l’émotion peut créer un écho suffisant pour rallier des gens à une cause sociale). Ces dernières années, grâce aux traductions, j’ai appris à connaître les travaux du romancier français Michel Houellebecq, que j’apprécie beaucoup. Peut-être précisément parce que je trouve dans ses romans cette même froideur, ce même effort pour ne pas se laisser aller à l’émotion.

Après mes études aux États-Unis, lorsque je suis rentré à Taiwan pour enseigner, c’est tout mon rapport à Taiwan qui s’est trouvé bouleversé. Je me suis lancé à fond dans le projet d’écriture d’une histoire de la littérature tongzhi à Taiwan, alors même que, plus jeune, j’avais du mal à comprendre l’enthousiasme suscité par les études sur Taiwan. Quand j’étais étudiant, je ne saisissais pas quel sens cela avait de se demander « comment être taïwanais ». C’est seulement longtemps après que j’ai découvert que pouvoir se demander « comment redevenir taïwanais » était un cadeau, tout tardif qu’il fût.

Chi Ta-wei,

septembre 2015

I. Signifiant à l’origine « camarade » et utilisé comme tel dans la phraséologie communiste chinoise, le terme de tongzhi exprime littéralement l’idée d’un « même souhait » ou d’un « même but ». Il fut détourné pour la première fois à Hong Kong en 1989 dans le sens d’» homosexuel » et s’est élargi depuis pour désigner l’ensemble des communautés LGBT [note du traducteur].

I

MOMO tendit la main pour caresser la tapisserie jaune. Elle croqua dans la peau rose et délicate d’une pêche cultivée sous serre, le jus ruissela à travers. Mais elle n’aurait su dire avec certitude si c’était bien les terminaisons nerveuses de son épiderme à elle qui avaient effleuré à nu la tapisserie, et si ses papilles avaient réellement saisi le goût sucré de la chair du fruit — n’y a-t-il pas toujours entre un objet et un corps une frontière impossible à franchir ?

Une membrane. C’est l’impression que lui donnait le monde. Momo avait trente ans et elle avait toujours considéré qu’il existait une membrane entre elle et le monde, en tout cas au moins une enveloppe. Elle ne parlait pas bien sûr de cette membrane qu’on plaçait au-dessus de la peau et qu’elle utilisait dans son travail, non, mais d’une membrane invisible, comme celle d’une puce d’eau dans sa carapace translucide nageant seule en plein milieu de l’océan. Bien que son corps tout entier fût englobé par l’océan, elle n’était jamais entrée en contact avec lui.

Momo était esthéticienne, spécialiste du soin de la peau. Elle avait aussi remarqué qu’en plus des masques épidermiques, faits à base d’algues ou de cadavres d’insectes, il y avait une autre couche entre ses doigts et le visage de ses clients, comme un intermédiaire entre elle et eux. Elle ne pouvait réellement être intime avec personne. Quelque chose d’extrêmement subtil et indéfinissable introduisait une marginalité. Ceux qui ne la connaissaient pas la trouvaient mystérieuse et ses clients réguliers la considéraient comme insociable.

Oui, une marginalité. Comme si elle vivait encore dans le sac amniotique de sa mère. Momo avait implicitement compris qu’il existait une incompatibilité entre elle et le monde, elle en était même arrivée à se dire qu’elle n’aurait jamais dû exister — non pas qu’elle souhaitât mourir, mais elle pensait qu’elle était faite pour un autre espace-temps, un autre monde. Un peu comme une pêche qui, insatisfaite de son arbre, souhaiterait qu’on la transplante sur un autre. Certains diront qu’il n’y a aucune différence, car il s’agit toujours du même arbre fruitier.

Mais il y a une différence.

Deux pêchers, deux univers.

* * *

Momo avait une affinité de naissance avec les pêches. Leur saveur sucrée lui avait toujours procuré une sensation de douceur, comme si une fois le fruit dans sa bouche elle pouvait revenir à l’époque féerique de sa jeunesse. Durant les dix années pendant lesquelles elle avait trimé pour ses études, elle savourait chaque soir avant de s’endormir une pêche cultivée sous serre, tout autant pour revitaminer un corps harassé de fatigue et pour se récompenser des efforts fournis durant la journée que pour se voir offrir par le sucre du fruit une ribambelle de rêves pour la nuit.

Peut-être était-ce pour cela que la plupart du temps, malgré son caractère lunatique et impénétrable, les gens ne pouvaient pourtant nier que dans la pâleur du visage de cette fille affleurait une touche de rose, à l’image de ce fruit sucré et humide qu’elle aimait tant. Son nom en alphabet latin était « Momo », et Mo-mo était la transcription en rômanji du mot japonais signifiant « pêche ».

Petite, Momo avait demandé à Maman de lui raconter sa naissance.

Elle n’avait pas jailli de son nombril et n’avait pas non plus été ramassée dans un tas d’ordures. Elle n’était pas le résultat d’une simple reproduction telle que l’enseignait l’éducation sexuelle. Maman disait que lors d’un voyage effectué il y avait très, très longtemps, elle se promenait main dans la main avec une amie sur une colline. Toutes deux atteignirent bientôt le sommet, où elles se reposèrent à l’ombre d’un pêcher. Sur l’arbre, les fruits exhalaient un parfum enchanteur. La fragrance de ceux-ci était telle qu’ils adoucirent leur corps et enjôlèrent leur esprit. L’amie de Maman ne se préoccupa pas de savoir si la pêche était pleine de pesticide ou si on allait la traiter de voleuse : elle exigea de Maman qu’elle la porte sur son dos tandis qu’elle tendrait la main pour l’attraper. Les deux complices cueillirent ainsi le plus gros fruit de l’arbre. Cette pêche odorante était si volumineuse qu’elle avait la taille d’une tête humaine. Ravie, Maman expliqua à son amie que, selon une croyance célèbre de la tradition chinoise, une amitié extraordinaire se nouait entre deux personnes qui se partageaient une pêche2, une relation que personne d’autre à part elles ne pouvait comprendre. « Eh bien, partageons-nous la pêche, une moitié chacune, en l’honneur de nos sentiments l’une envers l’autre ! »

C’est ainsi que Maman et l’autre héroïne de cette histoire coupèrent la pêche en deux. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque, la peau du fruit à peine incisée, elles entendirent des pleurs d’enfant percer faiblement au travers : il y avait un poupon dans la pêche ! Saisies d’étonnement, les deux femmes décidèrent que l’enfant deviendrait leur fille, comme dans un véritable conte de fées !

Le visage de l’enfant était tout rouge et il émanait d’elle une agréable odeur sucrée, la même que celle du fruit dont elle était la fille. Voilà pourquoi l’amie de Maman proposa d’appeler cette enfant « Pêche ». Et puis comme elle était japonaise, elle rapporta qu’une légende de son pays racontait la même histoire : celle d’un enfant né dans une pêche qu’on appela Momotarô. Pêche se disant momo en japonais, le choix fut ainsi fait. Pour transcrire phonétiquement son prénom japonais en mandarin, on redoubla la syllabe du caractère signifiant « silence » : 默默.

Eh oui, avait dit Maman, voilà d’où tu viens.

Enfant, Momo ne croyait pas à cette histoire fantastique. Après tout, c’était une enfant du XXIe siècle et elle avait des connaissances de base sur le « sexe ». Mais elle l’avait trouvée si originale qu’elle n’avait pas eu de mal à l’accepter. Elle allait jusqu’à en tirer une certaine fierté — cela avait quand même quelque chose de fabuleux !

Seulement Momo demandait parfois à Maman où était passée son amie japonaise. Qui était-elle ? Pourquoi Momo ne l’avait-elle jamais vue ? Maman répondait, un peu évasivement : on s’est disputées. Deux amis qui se disputent et qui se séparent, c’est une chose bien normale, non ? Et depuis, Maman s’occupait seule de Momo la petite pêche.

Enfant, Momo se promettait : quand je serai grande, je ne me disputerai jamais avec mes amis. Je veux que les amis que j’aime et moi, nous soyons ensemble pour toujours.

Pour toujours. Promis.

* * *

La Momo de trente ans jouait avec la pêche moelleuse comme si elle tenait un sein dans sa paume.

Ah, et puis même sans parler de son amie ! Maman aussi cela faisait plus de vingt ans que Momo ne l’avait pas vue!

Cela faisait si longtemps que mère et fille ne s’étaient pas rencontrées. Vingt ans ! Mais était-il si nécessaire de se revoir ? Restaurer une relation rouillée depuis tant d’années se limiterait peut-être à une simple cérémonie d’échange de politesses…

Maman avait-elle ne serait-ce qu’un soupçon de curiosité pour l’adulte qu’était aujourd’hui Momo ?

En réalité, Momo, elle, ne niait pas qu’elle aurait bien aimé voir ce que Maman était devenue.

Momo observa en détail son majeur qui retenait la pêche dans sa main. Il avait beau être tout neuf, il lui semblait déjà agile et naturel. Elle repensa à la petite opération qu’elle avait subie ces derniers jours.

Il y avait quelque temps de cela, elle s’était mise à éprouver parfois une sensation de picotement dans le majeur de la main droite, et celui-ci avait perdu de sa souplesse. C’est après s’être fait examiner par le centre de contrôle sanitaire indépendant de la zone qu’elle s’aperçut que son doigt était victime d’un trouble fréquent chez ceux qui exerçaient son métier. En raison de la physiologie spécifique de Momo, elle n’avait eu d’autre choix que de subir une opération androïque et de se faire greffer un nouveau doigt.

L’opération en tant que telle ne coûtait pas particulièrement cher, et l’intervention chirurgicale n’était ni vraiment désagréable ni douloureuse : il suffisait de se rendre à l’hôpital et d’introduire son doigt dans le hublot prévu à cet effet afin que l’on en fasse un moulage. Il fallait ensuite revenir le lendemain, procéder à une anesthésie locale et, en une demi-heure, un nouveau doigt androïque était greffé. Dès lors, il n’y avait plus qu’à se reposer pendant l’heure qui suivait l’intervention pour permettre au sang de recirculer normalement. Puis on pouvait immédiatement reprendre une activité normale.

Pourtant Momo haïssait les greffes. Par crainte que sa réputation en fût ternie ? Pas vraiment, même si à vrai dire avoir un problème de doigt pour une esthéticienne comme Momo alimentait immédiatement les rumeurs. Comme pour une pianiste, sa réputation était intimement liée à l’extrémité de ses phalanges et, comme pour une pianiste, le talent est volatil si les doigts ne sont pas suffisamment affûtés pour jouer. Le piano de Momo, c’était le corps de ses clients. Elle ne se souciait pas de la qualité de l’instrument, elle comptait simplement sur ses doigts pour ressusciter des mélodies qui paraissaient parfois impossibles à sauver. Normalement, de même qu’une pianiste, une esthéticienne ayant subi une greffe de doigt voyait ses concurrents attendre que son art décline, et les clients eux-mêmes perdaient facilement confiance. Pourtant Momo ne se préoccupait pas de cela, c’était même elle qui avait fait part de son opération à la presse, elle ne craignait absolument pas que cela eût une influence sur sa réputation. Elle était persuadée que pour l’artiste qu’elle était « l’art » triompherait toujours de « la main ».

Les sentiments qui l’assaillaient concernant son opération n’étaient donc pas liés à un risque concernant sa réputation. Ce n’était pas de cela qu’elle avait peur.

Elle détestait tout ce qui touchait au souvenir des opérations chirurgicales.

* * *

Momo appuya sur le bouton de la télécommande, la fenêtre au-dessus de sa tête s’ouvrit et révéla le vélum translucide qui les abritait de l’eau. Un ciel liquide.

Elle habitait dans une zone résidentielle aisée, le vélum au-dessus des habitations de la zone était très propre, aucune anémone de mer ni aucun corail ne venaient s’y coller. Par conséquent, en levant la tête, on pouvait voir à l’extérieur les impénétrables et incessants remous et cliquetis des vagues. Des bancs de poissons jaune de chrome évoluaient en ordre impeccable dans le monde au-delà du vélum. C’est à cet instant qu’une ombre noire et agile fendit les ondes océanes. Pressant ses mains contre ses joues, Momo se dit que c’était sans doute un MM, un genre de tireur d’élite opérant entre terre et mer. On racontait que des troubles militaires sévissaient encore à la surface. Il n’était pas rare que l’on aperçût de temps en temps des MM dans l’océan.

Petite, en raison sans doute de la curiosité propre à l’enfance, Momo avait longtemps eu envie d’aller voir le monde de la terre ferme, mais son rêve n’avait jamais pu être exaucé, car la loi déclarait que, pour des raisons de sécurité, seuls les adultes pouvaient se rendre sur terre. Cependant, alors qu’elle avait maintenant trente ans, Momo avait accepté de bonne grâce de rester dans son coin de ville sous-marine. Elle n’était plus tiraillée par le désir intense d’aller visiter la surface. Elle se justifiait en prétextant qu’elle était débordée de travail, et elle ne s’était finalement jamais rendue sur le continent merveilleux qui se dressait à plusieurs milliers de pieds au-dessus de sa tête. Elle qui, étant petite, avait pourtant eu tant de curiosité pour le monde du dessus.

Elle suça un peu de la chair de la pêche, qu’elle fit lentement glisser dans sa gorge.

* * *

À son réveil, le noyau de la pêche avait roulé de sa main. Elle avait rêvé qu’elle menait sur la terre une vie misérable et qu’un hurlement strident avait pénétré son corps, aussi frêle que celui d’un poisson. Son organisme tout entier était exposé au soleil et les rayons ultraviolets avaient percé la membrane qui imitait à la perfection sa peau, mais elle n’avait rien pu faire.

C’était par un après-midi de l’an 2100, un cauchemar dans une ville sous-marine.

2.[Toutes les notes sont du traducteur] L’anecdote de la « pêche partagée » remonte au Hanfeizi, ouvrage datant du IIIe siècle av. J.-C. L’histoire raconte qu’un maître et son favori se promenaient dans un verger ; le serviteur croqua dans une pêche et la trouva si bonne qu’il offrit la moitié restante à son maître. Celui-ci prit ce geste comme une preuve de l’amour que le serviteur lui portait. L’expression est restée depuis lors pour désigner une relation amoureuse entre deux personnes du même sexe.

II

TOMIÉ était entièrement nue sous les ondes chatoyantes qui se mouvaient derrière la fenêtre du toit. En position de fœtus devant Momo sur la table de massage, elle avait l’air d’une fleur de cerisier brodée sur un tissu de soie.

Le massage du dos dont la gratifia Momo inonda d’un rouge vigoureux la blancheur de sa peau. Bien que Tomié eût atteint le demi-siècle, son corps n’avait rien perdu de sa texture charmante et délicate. Cela n’était bien sûr pas sans lien avec l’art de Momo.

Momo ne s’était pas imaginé que Tomié lui apporterait le chiot dont elle lui avait parlé lors de sa précédente visite.

Une petite peluche de poils couleur beige de quelques semaines dont les pupilles noires et brillantes la fixaient intensément. Tomié savait que Momo aimait le calme et la solitude, mais elle avait tout de même pris la décision de lui apporter le petit chien sans craindre sa colère.

« Momo, je t’ai amené le chiot ! Ne pense pas que c’est comme si j’offrais un banal petit animal à quelqu’un aimant les animaux de compagnie ! Comme toi, celui-ci n’a rien d’ordinaire. Je n’en aurais jamais eu l’idée si je ne t’avais pas raconté l’histoire la dernière fois. Ne t’inquiète pas, il est très sage. »

Momo accepta sans façons.

« Momo ? Comment comptes-tu l’appeler ?

– Je l’appellerai Andy.

– Momo ! Ne plaisante pas, c’est un vrai chiot, bien vivant, pas un robot ! Pourquoi lui choisir un nom comme ça ? »

Momo rétorqua avec entêtement :

« Mais j’aime ce prénom, Andy. »

La séduisante Japonaise Tomié était une cliente de longue date de Momo, elle venait à échéances régulières la voir dans son cabinet d’esthéticienne. Tomié était journaliste correspondante à Taiwan pour un discomagazine japonais, elle avait un talent tout particulier pour dénicher des informations confidentielles qui finissaient souvent à la une et elle touchait de grosses sommes d’argent fournies par ceux-là mêmes qui ne souhaitaient pas voir ces informations dévoilées. Les prix pratiqués par Momo n’étaient pas à la portée de tous et, naturellement, ses clients appartenaient à une classe aisée au pouvoir d’achat élevé.

Momo était d’un tempérament introverti et marginal. Pourtant, en tant qu’esthéticienne, elle était nécessairement amenée à entretenir des contacts intimes avec ses clients. Dès ses vingt ans, elle était parvenue à se faire une certaine réputation dans le milieu et, à tout juste trente ans, elle avait déjà atteint une certaine stabilité financière. Elle s’était acheté une petite cellule de célibataire jouxtant un cabinet individuel dans un lieu situé à la périphérie de la ville argentée. Les deux pièces, ovales, se rejoignaient en un point central et composaient ainsi la forme du chiffre 8. Momo n’accueillait plus dans son cabinet que des clients réguliers, et elle leur demandait en outre de réserver leur séance. Elle exigeait d’eux par ailleurs qu’ils utilisent la méthode traditionnelle des « courriels » pour la contacter. Les clients devaient donc eux-mêmes solliciter un rendez-vous en envoyant un message électronique par le biais d’Internet, car les courriers typographiés présentaient l’avantage d’être à la fois clairs et silencieux ; elle craignait par-dessus tout les appels vidéo : un moyen de communication bruyant et qui portait atteinte à l’intimité. Momo détestait devoir répondre à un appel vidéo alors qu’elle était sous la douche : fallait-il donc qu’elle jaillisse cul nu hors de la baignoire pour décrocher ?

Momo était habituée à une vie simple et préférait les courriels au visiophone. Elle ne sortait d’ailleurs pas souvent : si elle souhaitait connaître les dernières nouvelles, il lui suffisait de consulter l’écran de son ordinateur. Elle utilisait en effet le système de recherche en ligne Gopher3, beaucoup plus pratique pour trouver des informations que de tourner les pages d’un journal papier. Pour ses achats, elle se contentait de passer ses commandes en ligne et de se les faire livrer à domicile, si bien qu’il ne lui était pas nécessaire de sortir. Enfin, son corps n’ayant guère changé depuis plusieurs années, elle n’éprouvait pas la nécessité de se rendre dans des salles de remise en forme — et quand bien même elle aurait envisagé de le faire, la convention sociale qui voulait qu’on fasse des rencontres dans lesdites salles n’exerçait aucun attrait sur Momo. Aussi vivait-elle tout à fait seule et au calme dans son deux-pièces en 8, s’autorisant quelquefois à écouter des vieux CD de chants du film Farinelli.

* * *