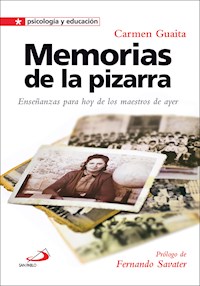

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial San Pablo

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: Psicología y educación

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Mediante la entrevista con nueve docentes que se formaron y dieron clase durante los años centrales del siglo XX, desde la Guerra Civil hasta la década de los setenta, Carmen Guaita hace un análisis de la educación y la enseñanza, de la profesión docente como vocación y de la responsabilidad y el papel del educador en la sociedad. El libro da voz a profesores que estuvieron implicados hasta lo más hondo con sus alumnos, que siguen enamorados de educar, comparten un sustrato de valores y reconocen que su vida tiene sentido. Más que un homenaje o un reconocimiento a su labor, es un testimonio, la cesión de un testigo a los docentes de hoy, con circunstancias laborales y sociales muy diferentes pero cuyos alumnos siguen esperando que el profe haga sonar las cuerdas del arpa escondida que todos poseen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 249

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Portada

Portadilla

Créditos

Prólogo. El contagio de lo humano

Introducción

1. La vida fructífera

2. Nunca fue un descubrimiento

3. Aptitud y vocación

4. Tres veces más trabajo

5. Una cuestión de amor

6. Un brasero para la maestra

7. Paladeando

8. Abrir los ojos

9. La escuela que me tocó vivir

10. Mi memoria

Epílogo

Las leyes de Educación del siglo XX en España

Otros libros de Carmen Guaita

Notas

Carmen Guaita (Cádiz, 1960) es licenciada en Filosofía y maestra especialista en Ciencias Sociales y en Pedagogía Terapéutica. Ha trabajado durante veintitrés años como profesora de la enseñanza pública en Madrid, Extremadura y las Islas Canarias. Es vicepresidenta nacional del sindicato independiente de profesores ANPE y miembro de la representación de ANPE ante el Consejo Escolar del Estado. Es colaboradora de las revistas Escuela y 21RS. Forma parte de la comisión EDUC de la CESI, que agrupa a organizaciones educativas de toda Europa y asesora al Comité de Regiones del Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Es autora de los libros: Los amigos de mis hijos (2008; 20092), sobre educación; Contigo aprendí. Conversaciones sobre educación y valores con personalidades de nuestro tiempo (20094), sobre los valores; Desconocidas. Geometría de las mujeres (2010), sobre las mujeres del siglo XXI. Es coautora, con Francisco J. Castro Miramontes, de La flor de la esperanza, sobre el valor de la esperanza en la vida cotidiana, y Cartas para encender linternas. Es también coautora de los libros Apuntes educativos: el lenguaje en la Educación Primaria, y La frustración grupal, que obtuvo el premio Cincel-Kapelusz de Psicología. Acaba de publicar como coautora el libro Autoridad, disciplina y educación. Tres palancas del entorno escolar. Es presidenta de la Junta de Madrid de la ONG Delwende, al servicio de la vida.

© SAN PABLO 2012 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)

Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723

E-mail: [email protected]

www.sanpablo.es

© Carmen Guaita Fernández 2012

Distribución: SAN PABLO. División Comercial

Resina, 1. 28021 Madrid

Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050

E-mail: [email protected]

ISBN: 978-84-285-6252-2

Prólogo

El contagio de lo humano

Ciertas cosas pueden hacerse muy bien a distancia, como transmitir noticias o proporcionar informaciones. Son relaciones humanas, sin duda, pero nada pierden cuando se efectúan a través de algún medio técnico que permite acumular datos y acelerar la velocidad con que llegan a su destinatario. En nuestra época, todos celebramos y aprovechamos ventajosamente los enormes avances que han tenido lugar en estas cuestiones, tan importantes para el desarrollo de las sociedades modernas. Probablemente hoy la verdadera riqueza no consiste en la posesión de latifundios, ni siquiera exclusivamente en el control de fuentes de energía, sino en el libre acceso a los medios de comunicación tanto interpersonales como masivos, así como en la optimización de archivos de información fiable en todos los campos del saber.

Pero no todo admite someterse a esa mediación tecnológica. Aún hay relaciones humanas decisivas que solo pueden hacerse cuerpo a cuerpo, en la proximidad más cálida y arriesgada: así el amor, por ejemplo, o el alivio de los padecimientos de un enfermo, o el cuidado de un recién nacido... o la educación. En todos los aspectos que van más allá de la mera instrucción y la transmisión de destrezas intelectuales, es decir, en cuanto es propiamente educación, o sea, cultivo de la humanidad potencial del neófito, la enseñanza exige cercanía y presencia personal.

Solo otra persona nos puede enseñar a vivir como personas, nunca un instrumento, por sofisticado que sea. Aprendemos la humanidad de quienes la ejercen didácticamente con nosotros y aprendemos tanto por las virtudes que muestran como por los defectos que no pueden ocultar. Porque la humanidad es algo que no se telegrafía o se «tuitea», sino que se contagia...

Por eso los maestros son y seguirán siendo insustituibles como piezas clave de la verdadera educación. Pueden variar sus métodos pedagógicos y las herramientas que comparten con los alumnos, pero no el imperativo de su presencia, de su cercanía carnal, frágil e irrepetible como la humanidad misma que aspiran a cultivar en los aprendices. Hay adoradores de lo cibernético y virtual que se quejan de que dentro de las aulas, en lo esencial, aún se siga educando como hace cien o doscientos años: podríamos responderles que, si es por eso, aún seguimos haciendo el amor como hace medio millón... No hay recambio imaginable para la paciencia y el esfuerzo de los maestros, para su cercanía y su entrega agotadora a quienes precisan su modelo, para la aventura de vaciar su entraña misma frente a otros para ayudarles a crecer.

Por eso es necesario conocer su experiencia y escuchar con respeto y con admiración su testimonio. Por eso también es necesario que existan libros como este.

FERNANDO SAVATER

Introducción

Este libro contiene las memorias de nueve docentes que se formaron y dieron clase durante los años centrales del siglo XX, desde la Guerra Civil hasta la década de los setenta. Pertenecen a una generación oculta bajo el impacto de la situación política de España en aquel tiempo. Sin embargo, ellos son los discípulos de quienes trabajaron bajo los auspicios de Francisco Giner de los Ríos algunos años antes, aunque no hayan contado hasta ahora con el mismo reconocimiento.

Los autores de estas Memorias vivieron tiempos ásperos. Los mayores, la gran devastación de la Guerra Civil; los más jóvenes, la escasez de la posguerra. Trabajaron en escuelas rurales y urbanas, colegios de primaria e institutos de secundaria y bachillerato. Algunos fueron directores de centros o dieron clase en la Universidad. Todos estuvieron en activo muchos años y han visto enormes cambios en las costumbres.

Pero este libro no es una tesis sobre la enseñanza durante una época histórica. Aquí están las memorias de profesores, en su mayoría de la enseñanza pública, que estuvieron implicados hasta lo más hondo con sus alumnos, que siguen enamorados de educar, comparten un sustrato de valores y reconocen que su vida tiene sentido. Son personas sencillas cuya entrega, sabiduría y vocación constituyen un patrimonio que es bueno conservar.

Merece la pena que sus voces lleguen a los docentes de hoy, con circunstancias laborales y sociales muy diferentes pero cuyos alumnos siguen en la clase, esperando que el profe haga sonar las cuerdas del arpa escondida que todos poseen. Y merece la pena que, con la lectura de estas Memorias de la pizarra, alguien recuerde y valore a sus propios maestros.

Mi responsabilidad ha sido transcribir fielmente sus palabras, escribir en mi cuaderno, tal como los iba aprendiendo, los tesoros secretos de la docencia, y dejarme llevar por la emoción que suscitaban en mí los recuerdos de estos educadores.

Para todos ellos, mi más profundo agradecimiento.

CARMEN GUAITA

Capítulo 1

La vida fructífera

Memorias de

María Luisa Barea

«Era mucho jaleo pero yo era la maestra y no tenía más remedio que poder con ello».

Tengo 102 años, y he sido maestra. Maestra. Lo digo así porque me parece que ahora son todas profesoras.

Mis padres eran campesinos, agricultores acomodados. Vivíamos en Cogollos-Vega, un pueblecito muy pequeño, muy insignificante, que hay cerca de Granada, en el que yo nací en 1909. Mi padre se llamaba Manuel y mi madre Celestina. En aquellos tiempos las familias tenían muchos hijos. Yo conocí a ocho hermanos. Entre ellos había seis varones y dos mujeres. Los seis varones estaban en el medio y yo era la hermana pequeña. Cuento esto para que se vea lo difícil que era estudiar en aquellos tiempos.

Había poquísimas mujeres que estudiaran y, al ser familias tan numerosas, muy poca gente podía costear carreras. Pero la verdadera causa de que los tres hermanos menores estudiáramos fue el ambiente político que se vivía en el pueblo, con dos bandos, las derechas y las izquierdas, que se llevaban muy mal.

Allí hubo, en los tiempos anteriores a la proclamación de la República, muchos atropellos y de muchas clases. Hasta heridos y muertos también. Mi padre, temiendo aquello, nos dijo: «Vámonos de aquí». Todo se deshizo, se arrendaron las fincas, se vendieron los aperos de labranza y los animales, todo lo que en aquel tiempo poseía un labrador, y nos marchamos a Granada.

Allí no podíamos estar parados. Mi padre quiso que yo estudiara una carrera aunque fuese corta, porque otra cosa no se podía hacer, no íbamos a estar mano sobre mano. Mis hermanos no habían hecho otra cosa más que trabajar en el campo y yo, aunque no había ido nunca al campo porque era la menor, tenía que buscar también ocupación. Entonces los tres menores nos metimos en la carrera más corta que había en aquella época: el Magisterio1.

Yo saqué la carrera adelante sin ningún problema. Entonces duraba cuatro años. Ustedes ya saben que luego la situación de España se puso muy difícil. Al terminar la carrera entré en lo que ahora se llaman oposiciones y entonces eran los Cursillos. Estos Cursillos duraban tres meses y cada uno estaba dedicado a un tema diferente: ciencias, letras, prácticas... Si los ibas aprobando uno a uno, te contaban como mérito; si no, pues nada. Una vez que saqué mi plaza, en el año 1931, tenía derecho a solicitar una interinidad. La conseguí y me tocó ir de maestra a un pueblo chiquitito, Huéneja, que está ya casi limítrofe con la provincia de Almería.

Llegué al pueblo yo sola y casi al final del curso. Estuve allí un año de interina hasta que conseguí mi plaza en propiedad en Baza, un pueblo importante y grande para el cual merecía la pena haber hecho las oposiciones. Mis padres estaban ya muy ancianos y me los traje a vivir conmigo. Allí murieron y allí están enterrados. En Baza me casé también, unos años después de llegar.

Me casé con un compañero al que conocí en el Consejo Escolar2, que en aquel momento antes de la guerra también funcionaba. La secretaria del Consejo tenía que ser, de oficio, la profesora más joven del claustro y me eligieron a mí, que era la recién llegada y la que tenía menor edad. Bueno, pues estando de secretaria tenía que hacer constar la toma de posesión de todos los maestros que llegaran a las escuelas anejas a Baza y a las escuelas rurales de la sierra. Estas eran escuelas muy humildes, muy pobres, como eran todas en aquellos tiempos en los que en cualquier sitio ponían una. Y un maestro que iba destinado a uno de aquellos pequeños pueblos de la sierra vino a tomar posesión y... se convirtió en mi marido. Maestro y maestra.

En aquel tiempo existía el derecho de consorte que permitía reunificar a parejas de funcionarios, así que, una vez casados, pudimos ejercerlo para traerlo a él desde la sierra hasta Baza. A él lo destinaron entonces a la escuela graduada3 de Baza y a mí a la escuela del barrio de San Juan. Una escuela unitaria.

La escuela no estaba en ningún edificio hecho a propósito sino que ocupaba una habitación grande, de una casa particular, que habían habilitado. Como pasa en las escuelas unitarias, yo enseñaba a todos los alumnos, que estaban en todos los cursos.

Aquel era un trabajo muy especial. Había que organizarse muy bien en el día a día. Había que tenerlos a todos aprendiendo, como es natural, así que primero había que agruparlos en grados. Yo tenía en clase tres grados. El primero empezaba a los 6 años. Cuando se aprobaba, se pasaba al segundo, que era el intermedio, y luego el tercero, que duraba hasta los 14 años. A esa edad había que salir de la escuela. Así que yo tenía en la clase chiquillos desde los 6 hasta los 14 años, todos de distintos niveles.

Desde que entrábamos por la mañana hasta que salíamos por la tarde no se paraba. El trabajo era muy intenso. Llamaba a los alumnos de un grado y trabajaba con ellos. Mientras tanto, tenía que preparar trabajo a los otros para que lo hicieran: caligrafía, redacciones, cuentas, números, dibujo... Dictado no, claro, porque no había quien dictara si yo estaba atendiendo a un grupo. El caso era prepararles mucho trabajo y exigirles concentración y silencio. Al cabo de un rato dejaba a un grado y cogía a otro, teniéndolos siempre a todos ocupados, porque si no, con los niños parados, ya saben ustedes lo que pasa. ¡Y con bastantes más alumnos de los que hay ahora en clase! Porque me parece que ahora son veinte o veinticinco por aula y yo tenía cincuenta en aquella escuela. Todos los bancos ocupados. Era mucho jaleo pero yo era la maestra y no tenía más remedio que poder con ello.

Las madres de aquel barrio no querían tener a sus hijos fuera de la escuela y venían a ofrecerme regalos y promesas para que los admitiera. A veces me comprometían: «Mire usted, maestra, que mi niña llora porque quiere venir a la escuela». Yo pasaba muy malos ratos porque no había más sitio y tenía que hacerles esperar hasta que hubiera una vacante. Bueno, la verdad es que me convencían siempre, porque me daban lástima, y las metía en clase aunque no tuviera donde sentarlas.

Había algunas niñas que hasta se traían de su casa la silla. El material no era problema porque era una pizarrilla, no había esa cantidad de cosas que los niños llevan ahora en las mochilas. No sé si existirá todavía la pizarra, pero desde luego el ordenador no existía entonces.

Estuve en Baza antes, durante y después de la Guerra Civil del 36. Baza cayó en la zona republicana y la guerra fue muy dura. Era muy difícil no inclinarse por un bando o por otro. Cualquier cosilla, lo más insignificante, servía para que te adjudicaran un bando e incluso para que te denunciaran. Hubo muchos compañeros que fueron perseguidos y los trasladaron de su cargo. Yo seguía dando clase, y no solamente de día, sino que me adjudicaron también –porque yo lo solicité, ya que se ganaba muy poco para vivir– la escuela de adultos. Allí encontré la coeducación, hombres y mujeres juntos en la clase. Les daba clase a ellos de noche y a las chiquillas de día.

Me dolía mucho ver cómo afectaba a los niños aquella guerra. Yo no quería que les cambiara el ritmo que yo llevaba, quería que mis alumnos fueran siempre para adelante, porque en una guerra todo se cae pero si la escuela permanece ya queda al menos un pequeño faro, una luz para la vida de la gente.

Morían los padres de muchos niños y yo ayudaba a las familias como podía, pero no era mucho. Estábamos constantemente vigilados y no se podía dar ni un paso. Pasamos mucho miedo y preocupación. Estas cosas son como novelas que se podrían contar. Todas las cosas que escasearon, los alimentos que tuvimos que comer, tanta cebada y tanto maíz... Meses y meses sin ver, por ejemplo, el arroz. Conforme el cerco del ejército nacional se estrechaba sobre Baza, aumentaban las dificultades. Incluso llegó a estar allí la sede del gobierno civil de Granada.

Al terminar la guerra hicieron expediente a todos los maestros, se investigó cómo nos habíamos comportado durante la contienda y hubo muchas depuraciones. Solo dejaban continuar en el cargo a quienes superaban la investigación y los demás tenían que abandonar el Cuerpo. Tanto a mi esposo como a mí nos repusieron en el cargo, señal de que les habría gustado lo que hicimos, porque desde luego no hicimos nada malo. Siempre habíamos sido independientes, no habíamos hecho política ninguna. Así que continuamos en la escuela, después de la investigación, claro, porque mientras duraba esta no podías trabajar.

La guerra influyó en mi matrimonio con una peripecia increíble, y es que me tuve que casar más de una vez con el mismo marido. Antes de la guerra, nos habíamos casado y aparecíamos en el Registro Civil de Baza. Pero al comenzar la guerra todos los documentos del Registro se destruyeron para que al tomar la ciudad no se encontrara nada, así que no aparecíamos casados por ninguna parte. Al venir los hijos, resultó que eran hijos naturales y no legítimos, y tuvimos que casarnos otra vez para que nuestros hijos fueran legítimos. ¡Cuántos disparates!

He tenido tres hijos pero nunca he faltado a mi clase, salvo si he tenido alguna enfermedad seria. Pero tengo una salud muy buena y enseguida me he repuesto de todo. Siempre me he incorporado antes de curarme porque no quería que nadie me sustituyera. Era mi escuela y los chiquillos ya estaban hechos a mis maneras.

Di clase en Baza durante veintiocho años, a padres e hijos, he sido maestra de varias generaciones. Es bonito recordarlo. Agrada ver que la labor que hice fue fructífera. Noto que las alumnas y los alumnos todavía me recuerdan con cariño. Los que llegaron a estudiar me han reconocido la influencia que tuve sobre su preparación, e incluso que influí sobre los padres para hacerles ver que los muchachos tenían capacidades para estudiar y progresar. Porque mi escuela fue siempre de gente humilde y costear la carrera a un hijo costaba mucho sacrificio. Pero tanto mi marido como yo siempre procurábamos influir en la familia para que quien tenía aptitudes para estudiar no las desaprovechara. Muchas alumnas y alumnos de mi escuela estudiaron carreras superiores.

Después de muchos años en Baza, nos trasladamos a Atarfe, al lado de Granada. Allí trabajé durante veinte años, en una escuela graduada mucho más grande. Daba clases en cuarto grado. Mi marido estaba dando clase en Albolote, otro pueblo cercano. Contra todo lo que se pudiera pensar, el nivel de los alumnos era mucho más bajo en la Vega de Granada que en Baza. En el pueblo los niños eran más responsables, tenían más ganas de progresar. Al lado de la ciudad, sin embargo, las familias estaban menos interesadas por los estudios de los hijos, como si el empleo que se crea en las ciudades ya fuera suficiente progreso y los estudios sirvieran para menos cosas.

Al principio de mi vida profesional solamente podía dar clase a niñas. Después llegó la coeducación también a la enseñanza primaria. Yo he pensado mucho en ella. Por una parte tiene ventajas que estén solos y por otra es muy conveniente que haya trato entre los niños y las niñas en la infancia para que aprendan a convivir. Al final me parece que si están juntos ponen más de su parte para perfeccionarse en todo, aunque solo sea para impresionar al otro sexo.

Lo que sí he visto es un enorme cambio en los tiempos. La manera de comportarse es muy distinta. Hemos perdido mucho respeto y consideración hacia el maestro. Para mí que las reglas de urbanidad eran antes más perfectas y más útiles. Los casos de agredir al maestro y faltarle al respeto, las exigencias, la mala educación, las familias que critican todo... son un retroceso aunque ya no haya escuelas tan humildes y todas estén a la última moda. La escuela ha ganado en lo material y ha perdido en el prestigio, y en el balance de las dos cosas ha perdido más que ha ganado. A lo mejor por eso hay tantos maestros deseando jubilarse.

Ahora, por ejemplo, no damos importancia a los temas que se derivan de la religión. Después de la guerra, yo tenía que llevar a misa a los niños los domingos, tenía que prepararlos para la comunión y ese día era un día grande en la escuela. La iglesia se llenaba con las sillas de la escuela adornadas con flores y era un día de disfrute de las familias y de las maestras. Esas costumbres se han perdido, pero que yo pudiera compartir esos momentos de unión con las familias era bueno para ellas y para mí.

Me gustaría decir a quien tenga vocación de enseñar que siga adelante con ella.

Pero sean como sean las dificultades, me gustaría decir a quien tenga vocación de enseñar que siga adelante con ella. Es una carrera muy bonita. A mí me gustaba muchísimo estar con los niños, convivir con ellos, educarles y transmitirles los conocimientos que yo tuviera. El Magisterio no es una carrera sencilla, por el contrario es dificilísima, y sin embargo yo me jubilé con setenta años cumplidos y no quería que me jubilaran, les costó muchísimo trabajo. Me veía aún con plenas facultades físicas y mentales y seguía enamorada de mi labor docente. Me sentó mal, la verdad, aunque me dieron un gran homenaje. Mi esposo también trabajó hasta cerca de los setenta.

Lo único que importa de verdad es que mi vida ha sido fructífera. Y es porque he sido maestra. ¡Maestra!

Después de la jubilación he seguido teniendo contacto con mis alumnos. Voy a Baza con frecuencia, por lo menos una vez al año, y cuando voy de compras o a misa los domingos siempre me encuentro con alumnos y sus familias. Se ponen contentísimos de verme, me vienen a visitar a casa, me traen flores, me felicitan la Navidad, mi cumpleaños y mi santo... Este periodo de maestra jubilada ha sido muy bonito pero he echado mucho de menos el día a día de la clase.

He sido maestra porque me ha gustado, porque me he encontrado a gusto en la escuela. Y si volviera a nacer, volvería a serlo. No he tenido predilección por enseñar una cosa u otra, y a veces lamento que los maestros de hoy tengan que reducir sus enseñanzas a una sola rama.

Las mayores satisfacciones de mi vida han sido esos momentos en los que un chiquillo sacaba buena nota en un examen. Al ver la alegría y la expansión que tenían, yo me contagiaba. Sin embargo, los momentos más difíciles eran aquellos en los que las familias tenían dificultades o contratiempos, y ver el sufrimiento de los chiquillos... De esto, ¡qué voy a decir! Son los momentos en los que te da pena ser la maestra y no ser la madre de un niño para atenderle fuera de la escuela también. A ese que no tiene ni para el bocadillo del recreo y que, aunque otros lo compartan con él, sigue sin tenerlo.

Mi marido falleció hace once años. Llegamos a celebrar las bodas de oro. Tengo nietos y bisnietos, y mi hijo mayor fue maestro. ¡Ya está jubilado también!

Me parece que estas cosas que he contado tienen poca importancia, y es que en realidad yo misma tengo poca importancia. Lo único que importa de verdad es que mi vida ha sido fructífera. Y es porque he sido maestra. ¡Maestra!

En mi cuaderno: La dignidad y la trascendencia

He sido maestra. Cuánta dignidad hay en estas tres palabras y con cuánta fuerza las pronuncia María Luisa Barea. Qué largo el camino de esta maestra antes, durante y después de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, sin que haya perdido nunca el norte de la vida.

María Luisa es una persona prodigiosa. Habla tal como lo he transcrito, con la misma riqueza y fluidez, y con un maravilloso acento andaluz que no puedo reproducir. A los 102 años, su fuerza, su energía, su lucidez y su belleza son deslumbrantes. Y si ella es así ahora, ¡cómo sería aquella maestra joven volcada en su aula, en sus chiquillos, en la vida de su pueblo! Me la imagino sólida y fuerte, como un árbol, y ella misma acepta este símil cuando reconoce que el balance de su vida es haber dado fruto.

Mientras escuchaba a María Luisa Barea durante nuestra entrevista, ya sabía que su testimonio aparecería en mi cuaderno con dos palabras clave que son esencias de la profesión docente: la dignidad y la trascendencia.

Maestros y alumnos se comunican cara a cara, abriendo su ser, afirmándose en el lugar que ocupan sin dejar de afirmar al otro. Durante cada curso escolar, conectan profundamente sus vidas en un espacio donde todos aprenden: el adulto mira el mundo con los ojos de los niños; estos lo descubren con la mirada del maestro. Actúan modificándose la vida mutuamente, creciendo como personas. Es algo tan bello y tan difícil de explicar que, como diría Lope de Vega, solamente quien lo probó lo sabe. Un milagro que ocurre todos los días y en todas las escuelas del mundo, y que no se perderá con la comunicación tecnológica.

Por este milagro de la relación educativa, María Luisa Barea sentía como propia la alegría de cada chiquillo con su examen aprobado. Me emocioné cuando me contó que estos recuerdos eran los más felices de su vida profesional. ¿Cómo no iban a serlo si el progreso del alumno es la justificación de todo el trabajo del docente y a la vez su recompensa? Y por eso mismo, a María Luisa todavía le duelen las cicatrices que le dejó en el alma el sufrimiento de los niños durante la Guerra Civil. Por eso ella hacía lo que podía sin plantearse nada más. A diario. Siempre.

Con sus Memorias nos llega directo al corazón el impacto de esa guerra tremenda que dividió a todos los pueblos de España casa por casa. Aunque recuerdo las historias que mis abuelos me contaron de niña, me ha impresionado encontrar hoy a una mujer que vivió la guerra siendo adulta y que recuerda el hambre y el miedo, la orfandad de los niños, la suspensión de las tareas cotidianas, las secuelas de todos los órdenes, las terribles depuraciones... Como dice la propia María Luisa, con dolor pero sin rencores: cuántos disparates.

Yo no quería que la guerra les cambiara el ritmo que yo llevaba, quería que mis alumnos fueran siempre para adelante. Porque en una guerra todo se cae pero si la escuela permanece ya queda al menos un pequeño faro, una luz para la vida de la gente. Esta frase, que ella dice con tantísima sencillez, nos devuelve el eco de la entrega absoluta de tantos docentes que convirtieron su tarea en su vida. La cadena del magisterio está llena de héroes anónimos e imprescindibles. Estoy segura de que, en aquellos años de hierro, muchos maestros no tuvieron bando aunque pagaran por estarlo. Fueron, como la gente de sus pueblos, víctimas también del sufrimiento y la destrucción de la guerra.

Podemos comprender bien la preocupación de María Luisa. En circunstancias mucho menos dramáticas, todos los profesores hemos sentido alguna vez la responsabilidad de ser el único referente estable en la vida de un niño. Los momentos en que te da pena ser la maestra y no la madre, como dice ella. Pero, claro está, no podemos ignorar las enormes diferencias entre sus condiciones de trabajo y las nuestras.

Qué valientes eran aquellas maestras que llegaban a dar clase a cualquier sitio porque en cualquier parte se ponía una escuela. Cuánta entrega en aquellos maestros que se reconocían a sí mismos como un faro y por eso no cerraban nunca la puerta. Si una niña traía su silla, podía entrar, como nos cuenta María Luisa. No habían oído hablar de ratios ni les importaban las proporciones. Compartían con sus alumnos muchas vivencias y transmitían muchos valores. ¿Qué podríamos aprender nosotros de ellos? ¿Qué les impulsaba? Y si descubrimos su secreto, ¿estará todavía vivo?

Para responder a esta pregunta, a lo mejor debemos empezar definiendo qué es la dignidad de la docencia.

A mí me parece que es su condición esencial. Hay facetas vitales en las que podemos dedicarnos a ser con sustantivos: madre o padre, esposa o esposo, hija o hermano. En ellas, todo lo que se tiene que hacer brota sencillamente, desde ese fundamento. Sin embargo, en la vida profesional es frecuente conjugar el verbo ser con adjetivos. Se es serio, eficiente, responsable o cumplidor. A lo mejor este cambio de lo sustantivo a lo adjetivo otorga al trabajo esa textura un poco artificial, esa capacidad de llenar nuestra vida pero no a nosotros. Pues bien, la tarea del profesor se conjuga en sustantivo. Se es maestro. Ineludiblemente.

Mientras dura su camino común, cada profesor es un referente ético para cada alumno; por su parte todos los alumnos son apelaciones a la excelencia moral para el maestro. La tarea docente educa, enseña, transmite el mundo para que pueda ser mejorado por la generación siguiente, que a su vez habrá de transmitirlo. Y ese avance, durante el cual las generaciones se suman, es profundamente, dignamente humano.

La tarea del profesor se conjuga en sustantivo. Se es maestro. Ineludiblemente.

La dignidad de la profesión docente cuenta también con otra característica: su trascendencia. Pienso en aquellos chiquillos de Baza y Granada. ¿Cómo verían a su maestra? Noto que las alumnas y los alumnos todavía me recuerdan con cariño, me dijo María Luisa humildemente. ¡Pero si todavía la felicitan por su cumpleaños! Y es que el resultado de su trabajo durará más que su vida. Es un privilegio que comparten muy pocas profesiones, a lo mejor por eso se dice que «educar es un arte».

A cada individuo, la educación le otorga las llaves del mundo exterior y de sus propias capacidades. Los antiguos alumnos de Baza a quienes el tesón de su maestra impulsó a seguir estudiando deben de sentirse hoy más dueños de su vida, poderosos. Ellos recordarán que María Luisa transformó su destino. Ya forman parte de esa multitud de seres humanos para los cuales hay un antes y un después del encuentro con un maestro.

No se paraba. El trabajo era muy intenso. Pero yo era la maestra y no tenía más remedio que poder con ello. En la evocación de aquella clase repleta de chiquillos de diferentes niveles se nos presenta otro elemento clave de la dignidad docente: su verticalidad. Profesor y alumno, iguales en dignidad y derechos como personas que son, se encuentran situados durante su relación en distintos planos. El plano del maestro se eleva sobre la responsabilidad de desempeñar una tarea que le obliga a dar el máximo y de la cual deriva su autoridad; el del alumno, se asienta sobre el respeto que debe a quien le enseña y sobre su propia voluntad de aprender. Porque la dignidad de la relación educativa tiene también un componente imprescindible que pone únicamente el alumno y que está relacionado con su actitud ante el maestro, ante el conocimiento y ante el proyecto de su propia vida. En este contexto se mueven los valores del respeto, el esfuerzo y la disciplina que María Luisa echa de menos cuando nos dice que la escuela ha ganado en lo material y ha perdido en el prestigio, y en el balance de las dos cosas ha perdido más que ha ganado. Apunto en un margen de mi cuaderno que sobre esta reflexión tendré que volver.

Profesor y alumno, iguales en dignidad y derechos como personas que son, se encuentran situados durante su relación en distintos planos.

María Luisa Barea deja abiertas más líneas para pensar:

Lamento que los maestros de hoy tengan que reducir sus enseñanzas a una sola rama