4,99 €

Mehr erfahren.

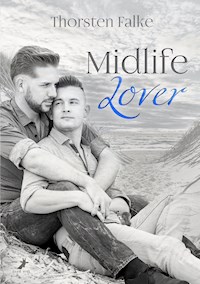

- Herausgeber: dead soft verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Aber dann kamst du – du mit deinem Einfühlungsvermögen, deiner ehrlichen Besorgnis und deiner grenzenlosen Geduld. Glaub mir, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich mich jemals in einen Mann verlieben könnte." Dirk ist Mitte vierzig, wird aber von den meisten für deutlich jünger gehalten. Auch von Sven, dem er unter aberwitzigen Umständen auf Usedom begegnet. Problematisch wird es für Dirk, als er merkt, dass sich sein neuer Freund in ihn zu verlieben beginnt, und er dessen Gefühle zu seinem eigenen Erstaunen erwidert. Er muss sich völlig neu positionieren und strapaziert dabei das Verständnis und die Toleranz seiner langjährigen Freundin Sonja, die er nicht verlieren will.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Thorsten Falke

MIDLIFE LOVER

Impressum

© dead soft verlag, Mettingen 2016

http://www.deadsoft.de

© the author

http://jahr-der-zwei-welten.jimdo.com/midlife-lover

Cover: Irene Repp

http://www.daylinart.webnode.com

Bildrechte:

© Dewald Kirsten – shutterstock.com

© kolorowekadry – fololia.com

1. Auflage

ISBN 978-3-96089-031-7

ISBN 978-3-96089-032-4 (epub)

Inhalt:

Aber dann kamst du – du mit deinem Einfühlungsvermögen, deiner ehrlichen Besorgnis und deiner grenzenlosen Geduld. Glaub mir, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich mich jemals in einen Mann verlieben könnte.

Dirk ist Mitte vierzig, wird aber von den meisten für deutlich jünger gehalten. Auch von Sven, dem er unter aberwitzigen Umständen auf Usedom begegnet. Problematisch wird es für Dirk, als er merkt, dass sich sein neuer Freund in ihn zu verlieben beginnt, und er dessen Gefühle zu seinem eigenen Erstaunen erwidert. Er muss sich völlig neu positionieren und strapaziert dabei das Verständnis und die Toleranz seiner langjährigen Freundin Sonja, die er nicht verlieren will.

1

Der Typ in seiner dunklen Softshelljacke rührte sich nicht. Er stand gefährlich nah an der Abbruchkante. Das Kliff westlich von Bansin gehört zu den höchsten auf Usedom; Wind und Wellen ist es schutzlos ausgeliefert, wodurch seine Hänge regelmäßig ins Rutschen kommen.

Mein Herz hämmerte, als stünde ich selbst dort am Abgrund, als blickte ich selbst in die Tiefe hinab auf die toten, entwurzelten Bäume, die noch am Hang oder schon an dem kilometerlangen Ostseestrand lagen. Binnen Sekunden schossen Bilder, Worte und Gedanken durch meinen Kopf: Ich dachte an einen Freund, der von seinem Bürofenster aus zweimal Kollegen hatte in den Tod springen sehen; mir kam Arto Paasilinnas Roman Der wunderbare Massenselbstmord in den Sinn, in dem ein vom Leben enttäuschter Finne per Zeitungsanzeige Gleichgesinnte sucht, um sich in einem Bus gemeinsam mit ihnen eine Klippe hinabzustürzen; und war nicht nahezu jeder Fernsehkommissar schon einmal auf Brücken- oder Hochhausdächern herumgeschlichen, um Lebensmüde von ihrem letzten und einzigen Flug abzuhalten?

Ich war nicht zum Helden geboren. In brenzligen Situationen hielt ich mich gern im Hintergrund – ein Erbe der Evolution. Jede Tierart kennt mutige und vorsichtige Individuen; die Natur will das so, weil Draufgänger häufiger ihren Feinden zum Opfer fallen. Doch diesmal hatte ich keine Wahl: Wenn ich nicht eingriffe, jetzt, sofort, dann würde sich der arme Kerl da vorne in wenigen Augenblicken in die Luft schwingen; sein Körper würde an Ästen entlangschrammen, von Felsbrocken abprallen, den Hang hinunterkugeln und schließlich verrenkt und zerschmettert in einer roten Lache unten am Strand zum Liegen kommen. Ich stieg über den Holzzaun, der den Wanderweg begrenzte, rannte ein paar Schritte auf den Unbekannten zu – und erstarrte, als ich sah, dass er nichts weiter tat, als geräuschlos in die Tiefe zu pinkeln.

Der Mann wandte sich erschrocken um; er war noch recht jung, vielleicht Ende zwanzig. Meine glühenden Wangen hätten es in diesem Moment vermutlich mit jedem Leuchtturm auf Usedom aufnehmen können. Mit zitternden Händen begann ich, an meiner Hose herumzufingern – es war das Einzige, was mir einfiel, um in dieser peinlichen Situation nicht wie ein kompletter Idiot dazustehen. »Geile Idee«, stammelte ich und versuchte, meiner Blase ein kleines Rinnsal abzutrotzen.

»Ladehemmung?«, fragte der junge Mann, während er seinen Reißverschluss hochzog.

»Also, um ehrlich zu sein: Ich kann einfach nicht, wenn jemand neben mir steht.«

»So? Na, dann lass ich dich jetzt wohl besser allein.«

»Nein!«, schrie ich, denn für den Bruchteil einer Sekunde spukte erneut das Gespenst seines bevorstehenden Suizids durch mein Gehirn.

Er warf mir einen angewiderten Blick zu und drehte sich kopfschüttelnd um. Dann ging er zum Zaun zurück und stieg hinüber.

Ich folgte ihm. »Warte! Es ist nicht so, wie du denkst.«

»Bleib mir bloß vom Leib!«

»Hör mir doch mal zu, bitte! Ich dachte doch nur …«

»Ist mir egal, was du dachtest. Verschwinde!«, fiel er mir ins Wort.

»Ich wollte dich doch nur davon abhalten …«

»Hau ab!«

»Ich dachte, du wolltest springen!«

Er blieb abrupt stehen und sah mich an. »Was? Du dachtest … Sag mal, hältst du mich für völlig lebensmüde?« In seine Stimme mischte sich ein Hauch von Unsicherheit: »Äh … ich meine: Für wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Wo… wohin hätte ich denn springen sollen? Etwa auf den Baum da unten am Hang?«

Schweigend hielt ich seinem Blick stand.

Seine Gesichtszüge entspannten sich wieder. »Du hast das wirklich geglaubt, oder? Du dachtest, ich wollte mich umbringen?«

»Ja, verdammt! Du hättest dich schließlich auch wie jeder andere hinter irgend’nen Busch stellen können.«

Er grinste. »Klar, hätte ich. Aber die Aussicht war einfach zu geil. Hast du selbst gesagt.«

»Ich wäre trotzdem nicht auf so ’ne blöde Idee gekommen.«

»Sicher nicht. Weil du verklemmt bist.«

»Bin ich nicht!«

»Nein? Na, dann ist wohl nur dein Schließmuskel verklemmt.«

»Ach, lass mich doch in Ruhe.« Ich ging an ihm vorbei und lief auf dem Wanderweg ein paar Schritte voraus.

»He, warte! Wo willst du eigentlich hin?«

»Runter nach Ückeritz.«

»Okay, dann komm ich mit. Immerhin hast du mir ja sozusagen das Leben gerettet – da kann ich dich doch nicht einfach so abziehen lassen.«

»Sehr witzig!«, gab ich genervt zurück.

»Na gut, noch mal im Konjunktiv: Du hättest mir das Leben gerettet. Der gute Wille zählt.«

»Mir kommen gleich die Tränen.«

»Mann, ich mein das doch im Ernst. Du hättest ja auch vorbeigehen können – bist du aber nicht.«

»Nein, weil ich dann dran gewesen wäre wegen unterlassener Hilfeleistung!«, konterte ich.

Er lachte. »Sag mal, wollen wir diesen Quatsch nicht lassen und uns wie normale Menschen unterhalten?«

»Ist einer, der eine Klippe runterpinkelt, normal?«

»Manchmal braucht man eben einen Kick. Du etwa nicht?«

»Nicht so. Ich muss mich nicht in Gefahr bringen für so was.«

»Du bist wohl nicht nur verklemmt, du bist auch ein ziemlicher Langweiler.« Er versuchte, mit mir Schritt zu halten, und blickte mich von der Seite an, als erwartete er eine Reaktion. »Nein, bist du nicht«, korrigierte er sich in versöhnlichem Ton. »Wahrscheinlich bist du sogar ganz okay.«

Wir folgten dem Waldweg und erreichten bald das flachere westliche Ende des Kliffs. Um an den Strand zu kommen, mussten wir noch ein Stück weiter abwärts auf ein paar Ferienhäuser zuwandern, und gelangten dann unten auf dem parallel verlaufenden Sandweg wieder ans Meer zurück.

Der waghalsige Spinner an meiner Seite hätte am liebsten die Abkürzung den Hang hinunter genommen und rief: »Hier runter! Das schaffen wir doch, meinst du nicht?«

Ich ließ ihn einfach stehen – auch auf die Gefahr hin, dass er mich einmal mehr für ein Weichei hielt.

Er hechtete hinter mir her und seufzte: »Na schön, dann machen wir halt einen Umweg.«

Am Strand passierten wir die ersten Buhnenreihen, von denen auf dem Weg nach Ückeritz viele im Abstand von jeweils hundert Metern ins Meer hinausragten. Ich zog meine Schuhe aus und lief barfuß durch die Wellenausläufer. »Warst du schon drin?«, fragte ich.

»Im Wasser? Nee. Ist doch erst April.«

»Na und? Man gewöhnt sich an die Kälte, wirklich. Willst du?«

Er schüttelte den Kopf. »Ich hab keine Badehose dabei.«

»Ich auch nicht«, gab ich zurück, während ich mir Pullover und T-Shirt über den Kopf zog.

»Aber hier kommen doch Spaziergänger vorbei.«

Ich lachte nur und ließ meine Jeans samt Slip in den Sand fallen. »Ha, und ausgerechnet du sagst mir, ich wäre verklemmt. Aber mach, was du willst.«

Vom Wasser aus beobachtete ich, wie er unschlüssig in alle Richtungen blickte, als wollte er sich davon überzeugen, außerhalb der Sichtweite sämtlicher Strandwanderer zu sein, die sich heute noch auf den Weg machen würden. Dann zog er sich aus und folgte mir. »O Mann, erst rettest du mich, und dann soll ich hier vor Kälte krepieren.«

»Jetzt hab dich nicht so! Denk dran: Je weiter du reingehst, desto weniger kann ich dir weggucken.«

Er verdrehte nur die Augen und kam langsam auf mich zu.

»Mutig, mutig!«, rief ich.

»Ist ja gut«, entgegnete er. »Hör auf, hier einen auf cool zu machen. Wir sind jetzt quitt, okay?«

Wir schwammen ein Stück nebeneinanderher und ließen uns dann von den Wellen auf eine Buhnenreihe zutreiben. An deren Ende sonnte sich ein Dutzend Kormorane. Um die Vögel nicht zu stören, nahm ich die Buhnen gegenüber ins Visier: »Wollen wir da rüber?« Mein Mitschwimmer nickte nur kurz und startete durch. Er erreichte unser Ziel mit gut zehn Körperlängen Vorsprung. Als ich ankam, versuchte er bereits, sich an einem der Holzpfähle hochzuziehen, fand an der glitschigen Oberfläche aber keinen Halt. »Was wird das denn?«, fragte ich ihn.

»Kormoran müsste man sein«, stöhnte er und gab seine Kletteraktion auf. Stattdessen schwamm er an der Pfahlreihe entlang zurück zum Strand. Im Flachwasser gelang ihm der Aufstieg, und er arbeitete sich mit ausgebreiteten Armen Schritt für Schritt und Pfahl für Pfahl voran. »Ist ’n tolles Gefühl, hier oben zu stehen!«, rief er und winkte mich zu sich. »Los, komm rauf!«

Gerne wäre ich genauso leichtfüßig auf den Pfählen herumgetänzelt wie er, doch meine Schritte wurden immer unsicherer, je weiter ich mich vorwagte. Er stand am Ende der Pfahlreihe und schüttelte nur mitleidig den Kopf. Dann kam er mir entgegen und reichte mir die Hand.

»Nein, lass«, wehrte ich ihn ab. »Wenn ich abrutsche, ziehe ich dich doch mit runter.«

»Na und? Dann fallen wir eben beide ins Wasser. Los, gib mir deine Hand.« Einen Fuß hinter den anderen setzend, führte er mich langsam Buhne für Buhne weiter hinaus aufs Meer. Als wir am Ende der Reihe angelangt waren, sagte er: »So, ich lass jetzt los. Setz dich am besten hin.«

Mit rudernden Armen versuchte ich, in die Hocke zu gehen, verlor dabei aber das Gleichgewicht. Meine Füße standen nun auf zwei Pfählen, und mit den Händen umklammerte ich einen dritten – in dieser Haltung hätte ich vermutlich selbst hartnäckigste Leugner der Evolutionstheorie davon überzeugt, dass Affe und Mensch gemeinsame Vorfahren hatten. Irgendwie gelang es mir, mich auf einer der letzten Buhnen niederzulassen. Aufatmend blickte ich zu meinem Helfer empor: »Danke.«

»Wofür?«

»Ohne dich wäre ich nicht bis hierhergekommen.«

»Du gehst nie ein Risiko ein, stimmt’s?«

»Ich versuch’s zu vermeiden, ja«, antwortete ich kleinlaut.

»Dann hast du dir sicher auch noch nie was gebrochen, oder?«

»Nein. Ganz im Gegensatz zu dir, nehme ich an. Wie nennt sich denn deine Nummer da vorhin, oben auf der Klippe? Ich bin dann mal weg – für immer?«

»Wenn du so willst. Nur dass ich im entscheidenden Moment vor Angst pissen musste.« Seine Antwort kam so spontan, dass mir das Lachen im Halse stecken blieb.

Vorsichtig balancierend setzte er sich neben mich und blickte zu den Kormoranen hinüber. »Würdest du gern fliegen können wie die da drüben?«

»Ja, vielleicht.«

»Muss schön sein, alles aus der Luft sehen zu können.« Er stieß mich mit dem Ellenbogen an. »Und nicht den Affen spielen zu müssen, um mal hier draußen zu sitzen, wie?«

»O ja. Wenn ich nur an den Rückweg denke …«, seufzte ich.

»Och, der ist ganz einfach«, erwiderte er und richtete sich auf.

»Halt! Warte!«, rief ich und wollte ihn am Arm packen. Doch es war zu spät: Er hatte sich einfach fallen lassen, und das Meer schien seinen Körper mit Haut und Haaren zu verschlingen.

»Verdammt, warum führst du mich erst hier raus, wenn du mich dann allein lässt!«, rief ich ihm nach. Natürlich rechnete ich damit, dass er jeden Moment wieder auftauchen und mich auslachen würde, weil ich mich nicht traute, ihm hinterherzuspringen – doch an der Wasseroberfläche war nicht der kleinste Schatten auszumachen. Wahrscheinlich schwimmt er gerade unter Wasser direkt zum Strand, dachte ich. Gleich wird er da hinten in der Brandung auftauchen und mir triumphierend zuwinken, dieser Mistkerl.

Doch er tauchte nicht auf. Nirgends.

»He, lass gefälligst diesen Unsinn!«, schrie ich. »Komm endlich hoch, verdammt noch mal!« Noch immer hoffte ich, er wollte mich nur herausfordern, mich testen, mich in Panik versetzen, weil ich vorhin von unterlassener Hilfeleistung gesprochen hatte. Trotzdem: Konnte ein Mensch wirklich so lange unter Wasser bleiben? Von drei Minuten hatte ich mal etwas gelesen. Ja, genau: Mit ein bisschen Übung kann man drei Minuten lang die Luft anhalten! Ich hatte zwar jedes Zeitgefühl verloren, doch drei Minuten – die konnten einfach noch nicht vorbei sein.

Aber war er denn überhaupt ein so geübter Taucher? Doch, ja: Er hatte auf mich einen sportlichen Eindruck gemacht. Sein Körper war schlank und muskulös. Ganz bestimmt trieb er viel Sport. Ausdauersport – egal was. Er schafft das. Drei Minuten sind noch längst nicht rum!

Immer hektischer suchten meine Augen die Wasseroberfläche und den Strand ab. Ich blickte nach links und nach rechts und dann wieder nach links. Ich versuchte, jeden Quadratmeter zwischen mir und den Dünen im Blick zu behalten, in der Hoffnung auf ein Lebenszeichen von ihm. Lag nicht der Weltrekord im Free-Diving sogar bei elf Minuten?

Ich zitterte am ganzen Körper. Vorsichtig rutschte ich ein Stück vor auf die Kante des Pfahls – so als wollte ich mich von einem Badesteg hinunterlassen. Meine Hände konnten sich aber nicht lange an dem glitschigen Holz halten, und ich landete etwa an derselben Stelle im Wasser wie dieser tauchende Angeber.

Prustend blickte ich mich um. Ja, ungefähr hier musste er versunken sein. Ich holte einmal tief Luft und öffnete unter Wasser die Augen, doch die Sichtweite war gleich null – das Meer war einfach zu aufgewühlt. Um mich herum konnte ich nichts entdecken, was auch nur schemenhaft an einen menschlichen Körper erinnert hätte.

Ich tauchte auf, schwamm ein Stück in Richtung Strand und sah mich dort erneut unter Wasser um – nichts. Ich schwamm wieder hinaus und suchte das Meer rund um die letzten Pfähle ab – keine Spur von ihm. Mir schossen Tränen in die Augen. Meine Schwimmbewegungen wurden immer unkontrollierter: Offenbar hatte ich von Anfang an richtiggelegen – und hatte diesen hochgradig suizidgefährdeten Kerl trotzdem dazu verleitet, mit mir ins Wasser zu gehen! Grenzte das nicht schon an fahrlässige Tötung?

Plötzlich flogen die Kormorane auf. Wie nach einer einstudierten Choreografie breitete einer nach dem anderen seine Flügel aus und schwang sich in die Luft. Ich war mindestens achtzig Meter von ihnen entfernt, und außer mir sah ich weit und breit niemanden im Wasser. Auch von den Spaziergängern am Strand hatten sich die Vögel bislang nicht stören lassen. Ein bellender Hund hätte vielleicht ihren Fluchtinstinkt geweckt – oder aber ein hinter den Buhnen auftauchender Klippenpinkler, der sich einen Spaß daraus macht, den Selbstmörder zu mimen!

Wütend schwamm ich zum Strand zurück. Ich schnappte mir sein Sweatshirt und wischte mir damit die gröbste Nässe vom Körper. Dann zog ich mich an, sammelte seine übrigen Sachen auf und lief weiter in Richtung Ückeritz.

Nach etwa drei Kilometern, kurz vor dem Strandaufgang des Dorfes, legte ich mich in den Sand, schob mir seine zusammengerollten Klamotten unter den Kopf und wartete.

2

Ein lauwarmer Wasserstrahl riss mich aus meinem Schlummer. Im Gegenlicht sah ich über mir einen nackten Mann stehen, der direkt auf mein Gesicht zielte.

»He, was soll das, du perverses Schwein! Spinnst du?«, schrie ich und versuchte, nach ihm zu treten.

Er antwortete nicht. Die Bestie, die in uns allen steckt, hatte von ihm Besitz ergriffen, jenes Monster, das danach giert, einen anderen Menschen leiden zu sehen. Wäre er bewaffnet gewesen, hätte er mir wahrscheinlich ohne zu zögern ein Messer in den Bauch gerammt. Mit hasserfülltem Blick zerrte er mich am Pullover hoch und schleuderte mich wie einen Sandsack in Richtung Meer. Er stieß mich so lange vor sich her, bis ich in der Brandung auf den Knien landete; von dort schleifte er mich weiter. Prustend versuchte ich, auf allen vieren ans Ufer zurückzukriechen, doch er hielt mich fest und drückte mein Gesicht unter Wasser. Dann zog er meinen Kopf an den Haaren hoch und drückte mich anschließend noch tiefer hinunter. Dieses Spiel wiederholte sich einige Male. Offenbar wollte er mich nicht töten; er wollte mir nur zeigen, dass er es könnte, und mir demonstrieren, was für ein erbärmlicher Schwächling ich war.

In sicherer Entfernung blieben immer mehr Strandwanderer stehen und beobachteten unsere Wasserschlacht. Aus der Menge kamen schließlich zwei kräftige junge Männer auf uns zugerannt. »Was ist hier los?«, fragte der eine, während der andere meinen Gegner zu packen versuchte.

»Nichts. Alles in Ordnung«, keuchte ich. »Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit.«

»Sind Sie sicher? Das sah für mich aber ganz anders aus.«

»Nein, wirklich. Lasst ihn. Mein Freund hier ist manchmal etwas aufbrausend, aber er meint es nicht so.«

»Ihr Freund? Also, wenn irgendein Freund von mir versuchen würde, mich zu ersäufen, wäre er die längste Zeit mein Freund gewesen.«

Ich winkte ab. »Ach, das sah alles viel schlimmer aus, als es war.«

Meine beiden Retter warfen sich skeptische Blicke zu, dann fingen sie an zu grinsen. Ich konnte es ihnen nicht verdenken: Ein Typ in Jeans und Pullover balgt sich im Wasser mit seinem nackten Freund – was wäre mir bei dem Anblick wohl in den Sinn gekommen?

»Trotzdem danke«, rief ich den beiden nach, als sie zu den übrigen Zaungästen unserer Show zurückkehrten.

»Du hast wieder den Gutmenschen gespielt. Glaubst du, ich wäre mit denen nicht fertig geworden?«

»Doch, wärst du. Und genau deshalb habe ich gesagt, wir wären Freunde. Wir müssen ja nicht noch mehr Leute reinziehen in …«

»… in unsere kleine Meinungsverschiedenheit?«, ergänzte er spöttisch. »Also, wenn du mich fragst, hatte der Junge ganz recht: Ein Freund, der mir am Strand meine Sachen klaut, wäre auch die längste Zeit mein Freund gewesen!« Er stand auf und lief auf sein Textilbündel zu, das ich als Kopfkissen benutzt hatte.

»Und was wäre für dich jemand, der dir vorgaukelt, sich umbringen zu wollen?«, schrie ich.

»Das habe ich doch gar nicht. Ich bin einfach nur zu den Kormoranen rübergeschwommen. Was kann ich dafür, wenn du Angsthase dir gleich sonst was zusammenreimst!«

»Ach ja, und ’nem Angsthasen wie mir kann man dann auch gleich noch ins Gesicht pissen, oder was? Mann, bist du krank!«

Meine völlig durchnässte Kleidung schien mit jedem Schritt schwerer zu werden. Als ich näher kam, wandte er sich um und musterte mich von oben bis unten. »Los, zieh dich aus. Du holst dir sonst den Tod.«

»Oh, wie fürsorglich. Danke, darauf wäre ich von selbst gar nicht gekommen«, zischte ich, während ich mich mühsam aus meiner Jeans schälte.

Er hatte sich inzwischen das meiste Wasser mit den Händen vom Körper gestreift und begann sich anzuziehen. Irgendwie war das schon eine aberwitzige Situation: Während ich meine klatschnasse Hose in den Sand legte, rollte er seine auseinander und zog sie an. Während unseres kleinen Schauspiels ließen wir uns nicht aus den Augen, und das brachte sowohl ihn als auch mich letztlich zum Schmunzeln.

Anschließend warf er sich lässig seine Jacke über die Schulter und sah mir dabei zu, wie ich meine Sachen zum Trocknen im Sand ausbreitete. »Jetzt hat alles wieder seine Ordnung«, stellte er befriedigt fest.

»Was?«

»Na, du weißt doch: Ich wollte von Anfang an nicht nackt schwimmen gehen. Das war deine Idee.«

»Meine Idee, ja. Aber gib zu, dass es dir Spaß gemacht hat, auf den Buhnen herumzutanzen.«

Er grinste nur.

»Und wahrscheinlich auch, mir am Strand zu folgen«, stichelte ich weiter.

»Pass auf, was du sagst, Freundchen. Ich könnte mich sonst vergessen!«

»Ach, und was willst du mir noch antun, was du nicht längst getan hast?«, erwiderte ich und wies auf meine nassen Klamotten.

»Lass das Zeug einfach ’ne Stunde oder so in der Sonne liegen. Okay, ich geh dann mal. Viel Spaß noch, Nacktfrosch!«

»Na dann los, verschwinde doch! Und lass dir ja nicht einfallen, mich zu besuchen, wenn ich mit ’ner Lungenentzündung im Krankenhaus liege.«

»He, jetzt komm mir nicht auf die Tour. Du hast dir das selbst eingebrockt, klar?« Er bemerkte, wie ich zitterte. Nach längerem Zögern reichte er mir seine Jacke. »Hier. Wird zwar etwas albern aussehen, so ganz ohne Hose, aber …« Er zuckte nur noch mit den Schultern.

Widerwillig riss ich ihm die Jacke aus der Hand und zog sie über. Ich gönnte ihm diesen Triumph nicht, doch mir war so kalt, dass ich keine andere Wahl hatte.

»Die Sonne wärmt einfach noch nicht genug, wie?«, stichelte er weiter. »Aber zumindest scheint sie. Und für Ende April gar nicht zu knapp.« Als ich nicht reagierte, fuhr er fort: »Deine Unterhose und dein T-Shirt werden sicher bald trocken sein. Dann können wir uns wenigstens irgendwo aufwärmen gehen.«

Ich wartete gespannt darauf, was ihm sonst noch alles einfallen würde.

»He, Mann. Entschuldige«, begann er schließlich mit gesenktem Blick. »Ich hab überreagiert, ich weiß. Aber ich war einfach so wütend, weil … Du weißt, warum.«

»Ich war genauso sauer auf dich«, blaffte ich zurück.

Er scharrte verlegen mit dem Fuß im Sand und nickte. »Vielleicht sollten wir einfach noch mal von vorn anfangen?«

»Gute Idee. Du pinkelst wieder die Klippe runter – und ich gehe diesmal vorbei!«

Er lachte. »Sag mal, wie heißt’n du eigentlich?«

»Dirk. Und du?«

»Sven.«

»Und was machen wir jetzt, Sven?«

»Wir laufen uns ein bisschen warm. Bis deine Klamotten trocken sind.«

»Ich fang doch in dem Aufzug nicht an, hier rumzurennen.«

»Nein? Na gut, dann mach was du willst – aber allein. Los, gib meine Jacke wieder her!«, entgegnete er und versuchte, nach mir zu greifen.

Ich wich vor ihm zurück. »Was soll das nun wieder?«

»Gib sie her, oder muss ich erst böse werden?«

Ich rannte vor ihm weg. Ein paarmal schlug ich einen Haken, doch ich war sicher: Er hätte mich längst eingeholt, wenn das sein Ziel gewesen wäre.

Gute zehn Minuten – gefühlt dauerte es eher eine halbe Stunde – jagten wir den Strand entlang wie zwei ausgelassene Teenager. Irgendwann war ich so aufgeheizt, dass ich ihm seine Jacke freiwillig vor die Füße fallen ließ. Er trat beinahe drauf und wollte sie mir wieder umlegen.

Ich stützte mich auf die Knie und schüttelte keuchend den Kopf. »Danke, jetzt brauch ich sie nicht mehr.«

Die Terrasse des kleinen Strandcafés war von einem gläsernen Windschutz umgeben, den ich als Wäscheleine missbrauchte, was die Kellnerin mit der höchst überflüssigen Frage »Hey, Jungs, seid ihr baden gegangen?« kommentierte.

Während Sven das zweite Bier in sich hineinschüttete, schlürfte ich bereits meine dritte heiße Zitrone.

»Du hättest gleich ’ne Kanne bestellen können«, bemerkte Sven.

»Warum sollte ich? So ist jedes frische Glas wieder richtig heiß.«

Er nickte zustimmend. »Das ist ein Argument. Fängst du dir leicht ’ne Erkältung ein?«

»Eigentlich nicht. Aber einmal im Jahr erwischt’s mich schon.«

Er sah mich prüfend an. »Ich wette, du bist so ’n Salat- und Körnerfresser.«

»Ich ernähre mich überwiegend vegetarisch, wenn du das meinst.«

»Wusst ich’s doch! Und du treibst bestimmt auch Sport …«

»Ich geh joggen, ja.«

»… und sahnst die Bonuspunkte bei der Krankenkasse ab.«

»Klar, ist doch bares Geld.«

»Ich krieg diesmal auch dreißig Euro«, erwiderte er stolz. »War beim Zahnarzt und hab mich impfen lassen.«

»Na, immerhin. Ich hol mir dieses Jahr sechzig.«

»Echt? Wie denn das?«

»Na ja, mit Check-up und so kommt das schon zusammen.«

Sven sah mich ungläubig an. »Aber den Check-up bekommt man doch erst ab fünfunddreißig.«

»Ja, hab ich schon ein paarmal hinter mir.«

»Äh … wie alt bist du denn?«

»Sechsundvierzig«, antwortete ich und blickte voller Genuss in Svens sprachloses Gesicht.

»Also, wenn ich das geahnt hätte«, sinnierte er.

»Bin ich für dich jetzt plötzlich steinalt, oder was?«

»Nein, aber ich hätte dich dann nicht so hart angefasst …«

»Red keinen Unsinn«, fiel ich ihm ins Wort. »Du warst doch gar nicht mehr du selbst!«

»… und ich hätte dich auch nicht so den Strand langgejagt.«

»Oh, das war schon okay. Um nicht zu sagen: Es war das einzig Richtige.«

»War ich dir schuldig«, entgegnete er verschmitzt lächelnd. »Na ja, und deine heißen Drinks zahl ich natürlich auch.«

»Oh, danke. Seniorenbonus, ja?«

»Nein. Dein etwas aufbrausender Freund hat heute einfach seine Spendierhosen an.« Er beugte sich vor und sah mir in die Augen. »Du hättest mich voll auflaufen lassen können, als die beiden Jungs angerannt kamen. Warum hast du’s nicht getan?«

Weil ich die Wahrheit wissen will, hätte ich antworten können. Weil ich wissen möchte, was du auf der Klippe tatsächlich vorhattest. Weil ich immer noch nicht weiß, ob ich dich wirklich vor dem Tod bewahrt habe. Weil ich nur vermuten kann, dass du jemanden brauchst, der dich auch künftig von solchen Torheiten abhält. Oder bin in Wirklichkeit ich derjenige, der dich braucht? Weil ich mich in deiner Gesellschaft zwanzigJahre jünger fühle? Weil ich davon geträumt habe, so zu seinwie du, bevor du mein Bild von dir so brutal im Meer ertränkt hast?

»Weil es einfach blöd ist, allein über so ’ne Insel zu streifen«, antwortete ich anstelle meiner Überlegungen. »Ich bin gestern erst angekommen, und außer dir kenne ich hier noch niemanden.«

»Verstehe. Bist du zum ersten Mal auf Usedom?«

»Ja.«

»Okay. Mir bleiben zwar nur noch zwei Tage, aber ich war schon öfter hier. Wenn du willst, zeige ich dir morgen eines meiner Highlights.«

3

Auf dem Fahrrad war Sven wendiger und schneller als ich. Bansin und Heringsdorf hatten wir hinter uns gelassen, ohne deren berühmte Bäderarchitektur angemessen zu würdigen. Als mein selbst ernannter Fremdenführer dann auch noch Loriots Filmkulisse aus Papa ante portas, die Seebrücke von Ahlbeck, links liegen ließ, begann ich mich zu fragen, was für ein Highlight das überhaupt noch sein konnte, zu dem wir angeblich unterwegs waren.

Nachdem wir die letzten vereinzelten Häuser östlich der drei Schwestern passiert hatten, trat Sven noch kräftiger in die Pedale und raste auf der schmaler werdenden Straße durch den Wald. In diesem Tempo konnte ich ihm nur noch mit Mühe folgen.

»Ist es noch weit?«

»Wieso? Schwächelst du?«

»Nein, nein«, ächzte ich.

Er bremste langsam ab und grinste mich über die Schulter hinweg an. »Keine Sorge, wir sind gleich da.«

Vor uns lag eine Lichtung mit einer großen, asphaltierten Fläche, auf der ein einsames Polizeifahrzeug parkte. Die Beamten nahmen keinerlei Notiz von uns. Hinter dem Parkplatz zog sich eine breite, sandige Schneise durch den Wald. Zum Meer hin verlor sie sich in den Dünen, das Inselinnere jedoch durchschnitt sie schnurgerade bis zum Horizont, begleitet von zahlreichen Betonpfeilern, zwischen denen früher vermutlich ein Zaun gespannt gewesen war.

Wir stiegen ab und schoben unsere Fahrräder ein Stück in Richtung Strand, bis vor uns zwei Pfähle aus dem Sand ragten: Der linke war schwarz-rot-gold und der rechte rot-weiß gestreift.

»Welchen willst du?«, fragte Sven und ignorierte meinen verdutzten Blick. Mit einem dahingemurmelten »Na, egal« lehnte er sein Rad gegen den polnischen Grenzpfahl. Dann fing er an, den 4. Satz aus Beethovens 9. Sinfonie zu summen. »Ich kriege jedes Mal ’ne Gänsehaut bei diesem Stück. Du nicht auch?«

»Äh, kann ich eigentlich nicht sagen, nein«, antwortete ich zögernd.

»Nicht? Na gut, vergiss es.« Sven saß im Sand, den Rücken gegen den Pfahl gelehnt. »Jetzt steh da nicht rum wie ’ne Ölgötze. Mach’s dir bequem.«