Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

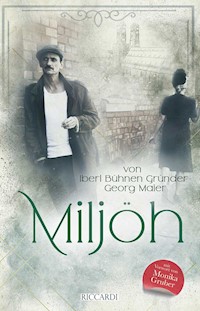

- Herausgeber: Riccardi

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

München 1955: Der alternde Lebenskünstler Gagge hat neben seinen Erinnerungen an Luna und Esther nur noch einen Gedanken, der ihn am Leben hält: Einmal bei einem Boxkampf im Madison Square Garden live dabei zu sein! Gagges halbseidenes Leben im umtriebigen Schlachthofviertel von München wird von der bitteren Feindschaft zu seinem ehemaligen Freund Fritzi überschattet, die immer bizarrere Formen annimmt und zur Sippenfehde entartet. Nachhaltig prägend und wegweisend für ihn: Die Wirren des 1. Weltkriegs, Gagges »Karriere« als Trickbetrüger und Schwarzhändler, der Mord in den Isarauen, das zarteste K.o. seines Lebens, der Faustkampf mit dem Stier oder auch der Rachefeldzug gegen den abartigen Wucherer.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inahltsverzeichnis

Vorwort von Kabarettistin Monika Gruber

Miljöh

1955

Co-Autorin Raphaela Maier

Vollständige e-Book-Ausgabe 2023

Originalausgabe: »MILJÖH«

Copyright © 2023 RICCARDI-Books

ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt

Lektorat: Kati Auerswald

Covermodels: Geogia Brodka & Florian Günther

Fotoaufnahmen: Hansi Kraus

Umschlaggestaltung: © Ria Raven, www.riaraven.de

Graphische Elemente: © shutterstock.com

Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

(e-Book) ISBN: 978-3-98756-133-7

www.spielberg-verlag.de

Georg Maier (Regisseur, Schauspieler, Autor) übernimmt 1966 die Gaststätte IBERL in München/Solln zunächst als Jazzkneipe. Es folgt sein erstes Theaterstück auf der Iberl Bühne. 1969 bis 1981 Zusammenarbeit mit Gerhard Löw und Peter Michael (Musik). Mit der »Grattleroper« gelang der Iberl Bühne der endgültige Durchbruch. Der BR zeichnete die heiter-niveauvollen Komödien für das Fernsehen auf. Maier verfasste im Laufe seines Lebens weit über 40 Theaterstücke, die auch nach seinem Ableben weiter in der Iberl Bühne im Augustiner Stammhaus aufgeführt werden. 1996 wurde Georg Maier vom damaligen OB Christian Ude für seine Verdienste um die bayerische Kulturlandschaft mit der Medaille »München leuchtet« ausgezeichnet. Weitere Preise und Ehrungen folgten: »Poetentaler« der Münchner Turmschreiber, die »Goldene Ehrennadel« der Künstlervereinigung Kaleidoskop, das »Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland«. Außerdem war Maier Träger des renommierten »Ernst-Hoferichter-Literaturpreises« der Stadt München. Darüber hinaus war er immer wieder in diversen Filmrollen zu sehen wie »Irgendwie und sowieso«, »Tatort«, »Der Bulle von Tölz«, »Hindafing«. Am 01.01.21 verstarb er im 80. Lebensjahr.

Raphaela Maier (Schauspielerin, Literaturwissenschaftlerin, Theatermacherin, Sängerin). Seit früher Kindheit genoss sie eine fundierte musikalische Ausbildung. Nach dem Abitur am musischen Ignaz-Günther-Gymnasium und einem Grundlagenstudium der Jurisprudenz nahm sie ihre Ausbildung an der »Neuen Münchner Schauspielschule Ali Wunsch-König« auf, die sie 2008 mit der erfolgreichen Prüfung vor der ZAV-Künstlervermittlung abschloss. Parallel dazu genoss sie ein Gesangsstudium bei verschiedenen renommierten Sängerinnen wie Prof. E. Wilke am Mozarteum Salzburg. Sie ist als freischaffende Künstlerin tätig, wirkt bei Oratorienaufführungen, Konzerten sowie bei Festmessen mit und arbeitet als freie Journalistin und Autorin. Seit 2010 spielt sie als festes Ensemble-Mitglied an Georg Maier´s Iberl-Bühne in München, deren Intendanz und Gesamtleitung sie nach dem Tod ihres Mannes seit 2021 übernommen hat. 2016 absolvierte sie als eine der 10% der Besten ihres Jahrgangs den »Bachelor of Arts« in Germanistik an der LMU München, 2018 folgte der »Master Literaturwissenschaft« mit Bestnote.

Vorwort von Kabarettistin Monika Gruber

»Vielen Dank für die Inspiration und den Mut, den Du mir vermittelt hast, damit ich mir jetzt Dinge zutraue, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte, als ich noch ein kleines ›Dinghofner Dirndl‹ war!« Diese Zeilen schrieb ich vor vielen Jahren als persönliche Widmung in mein Buch ›Man muss das Kind im Dorf lassen‹, als ich meinem Mentor und Freund Georg Maier ein Exemplar davon schenkte. Schließlich hatte ich auf der renommierten Iberl Bühne, die schon damals in ganz Bayern in aller Munde war, meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Und dort habe ich auch vom unerreichten Impresario, dem Maier Schorsch, wie ihn alle liebevoll-jovial nannten, von seiner Art, Theaterstücke zu schreiben und zu inszenieren, seiner Arbeit mit dem Schauspielensemble und nicht zuletzt von seiner allabendlichen lebendigen Interaktion mit dem Theaterpublikum so viel gelernt. Dabei hat mir vor allem immer sein Umgang mit dem bayerischen Dialekt imponiert. Denn – anders als in den meisten volkstümlichen Theaterstücken, die im Fernsehen übertragen wurden – verstieg sich der Maier Schorsch nie dazu, den bayerischen Dialekt so zu deformieren, dass er ›massentauglich‹ wurde. Er hingegen schaute dem Volk ›aufs Maul‹ und benutzte ein kraftvolles, ja manchmal sogar derbes und daher authentisches Bayerisch. Das war in Zeiten von Heimatkitsch-Filmen und zweifelhafter ›Preißn-Pseudo-Folklore‹ eine Novität. Aber der Schorsch war eben immer schon seiner Zeit voraus.

Und obwohl er uns über die Jahre so viele Stücke schenkte, war es zeitlebens ein Herzenswunsch vom Schorsch, einmal einen eigenen Roman zu verfassen. Denn ohne die relativ starre Struktur eines Bühnenstücks und ohne die berühmte Enge auf den Bühnenbrettern der Iberl Bühne hätte er so endlich die Möglichkeit, all die vielen Charaktere, die ihm im Kopf herumschwirrten, zum Leben zu erwecken. Seiner schriftstellerischen Freiheit mit all den kleinen und großen Nebenfiguren und -schauplätzen einer guten Geschichte wären somit keine Grenzen mehr gesetzt. Dieses Wunschprojekt hat er noch in seinem letzten Lebensabschnitt mit dem im Schlachthofviertel angesiedelten Roman »Miljöh« verwirklicht. Dem begnadeten Autor und leidenschaftlichen Münchner ist mit diesem Werk eine lebendige, facettenreiche und mitreißende Milieu-Studie gelungen, bei welcher der Leser jede Figur dank der authentischen Zeichnung förmlich vor seinem geistigen Auge sieht. Denn niemand kannte Charakter, das Auftreten und die Sprache der windigen ›Stritzis‹ und aufschneiderischen Angeber, der verschlagenen Schwarzhändler, Tandler und echten Grattler, der g´standenen Frauen und der Ami-Flitscherl, der besseren Bürgerlichen und der anständigen Arbeiter besser als der Maier Schorsch. Mit viel Wortwitz und sprachlicher Raffinesse entführt er uns in die kleine Welt des jungen Boxers Gagge Dechant und seines erbitterten Widersachers Fritz Gsottinger. Als subtiler Beobachter und überaus kreativer Geschichtenerzähler hinterlässt er mit diesem posthum veröffentlichten Roman einen unterhaltsamen Einblick in einen genauestens durchdachten erzählerischen Mikrokosmos, der geprägt ist von den Entbehrungen, Nöten, aber auch den Träumen, Hoffnungen und Wünschen der Nachkriegszeit. Ein Stück Münchner Geschichte eben, deren subtiler Beobachter der Maier Schorsch immer war.

Lieber Georg, wenn ich Deine Sätze lese, höre ich Deine Stimme und sehe das Blitzen Deiner Augen, in deren Augenwinkel immer ein kleiner Schalk hockte. Danke für Dein Vermächtnis und danke für alles, was Du mir beigebracht hast.

Ich werde Deinen Humor, Dein Lachen und Deine Lebenslust vermissen, so lange ich lebe.

Deine Moni

Miljöh

»Hast du noch ne Zigarette für mich? Meine sind schon wieder alle weg. Das ist ganz und gar nicht lässig.«

»Ziag doch ned immer oane nach der andern in di nei – torpedier doch ned ständig deine Lungenflügel damit – des schadet der Kondition«, zwinkert Mike seinem Gegenüber zu und steckt sich und seinem Kumpel dabei jeweils eine neue Salem Nr. 6 zwischen die Zähne – die gerade angesagteste Zigarettenmarke. Gekonnt lässt Mike den Deckel seines amerikanischen Zippo-Sturm-Feuerzeuges zwischen seinen Fingern aufspringen. Mit Hilfe von Mittelfinger und Daumen versucht er nun das Rädchen zu drehen. Doch erst nach dem dritten Versuch gelingt es ihm mit einem Fingerschnippen, dem Feuerzeug endlich eine Flamme zu entlocken.

»In einer halben Stunde beginnt die neue Trainingseinheit, da dürfen wir auf keinen Fall zu spät kommen«, wispert Sascha mit dem Glimmstängel zwischen den Zähnen in Richtung Mike. Es war einfach eine Eigenheit von ihm, stets beim Sprechen den Lungentorpedo im Mund zu lassen. Bei jedem von Saschas Sätzen war noch ganz klar das Batschka-Deutsche mit der für diesen Dialekt üblichen harten Betonung der ersten Silben zu vernehmen.

»Koa Sorg, ned so gschaftig, unser Trainer is fei wirklich überbedient.« – Überbedient – ein typisches Schlagwort der Fünfziger – »Mit dem is ein Auskommen, mit dem kummt ma schon z´schuß.«

»Schon, nur will ich nicht gleich in meiner ersten Woche beim Box-Training irgendwie komisch auffallen. Ich hab dir doch erzählt, wie hart ich für den Platz hier geschuftet habe und dass ich – schau mal, der Alte da drüben, wow!?«

Saschas ungläubiger Blick bleibt starr an einem Punkt kleben und er meint, seinen Augen nicht mehr ganz trauen zu können:

»Das fress ich doch nicht, der Vogel da drüben trägt glatt mitten im Sommer einen Wintermantel mit Schal und dazu – ich glaub es nicht – schwarz-weiße Stenzen-Schuhe ohne Schnürsenkel und Socken. Also manche deiner Landsleute sind schon irgendwie seltsam, oder, jetzt schau doch, Mike, hast du sowas schon mal gesehen?«

Während sich Sascha köstlich über seine neueste Beobachtung amüsiert, fällt ihm vor lauter Lachen sogar seine glimmende Spreiz´n aus dem Mund, verfehlt aber bei ihrem kurzen Sturzflug haarscharf seine echt amerikanische Jeans. Mit einem sehr sportlichen, eleganten kleinen Sprung schnellt Mike vom Boden auf und lächelt verschmitzt auf Sascha herab:

»Der Alte auf der Parkbank? Der is ned zum Lachen, na Sascha, der is eine Legende. Eine echte Legende mit einer überduften Geschichte. Den triffst du bei jedem Wetter zur Mittagszeit an. Und jetzt sag bloß, du woaßt immer no ned, wer er is? Dann hätt unser Trainer aber einen wirklich echten Grund, di glei wieder vom Training rauszuschmeißen.«

Saschas Lachen versiegt langsam gleich dem Zigarettenstummel, der vor ihm im Rasen seinen letzten Rauchschwaden von sich gibt. Ungläubig blickt er Mike in die dunkelbraunen Augen und glaubt zunächst an einen Scherz. Auch wenn er als Batschka-Deutscher erst vor kurzem mit seinen Eltern aus dem Flüchtlingslager in Friedberg hierher nach München gekommen war, wo er Mike beim Probe-Boxen kennengelernt hatte, kannte er dessen Ader für Flachs und Unsinn schon sehr gut. Die beiden hatten sich auf Anhieb dufte verstanden und waren bereits nach der ersten Woche wie uralte Freunde. Eine solche Art von Freundschaft zwischen einem so genannten Flüchtling und einem g´standenen Bayern war zu jener Zeit nicht gerade die Norm.

»Kumm, steh auf, dann stell ich dich unserem lässigen ›Tschampion‹ vor«, nötigt Mike seinen Box-Kumpel mit kleinen unsanften Fußtritten zum Aufstehen. Sodann macht er sich mit dem tänzelnden, abwechselnd nach links und rechts ausweichenden Schwung eines Boxers kurz vor dem finalen Punch mit grunzenden Lauten auf in Richtung Parkbank. Neumoderne, eingedeutschte Worte aus dem Englischen wie ›Champion‹ oder ›Winner‹ waren Mike nicht etwa zu wider, nein, er fand sie sogar derart dufte, dass er sie mit Absicht immer aufs Neue entfremdete und aussprachetechnisch gewissermaßen verzerrte, um dadurch seine linguistische Ader zur Schau zu stellen. Sascha, der seinerseits noch immer an einen Scherz glaubt, will zuerst nicht so recht in Richtung Parkbank mitziehen, bis schließlich dann doch die Neugier in ihm die Oberhand gewinnt. Mit gezielten Schritten steuern die beiden Box-Eleven also geradewegs auf den alten Mann zu, der ganz in sich versunken scheint und seinen Kopf mit dem ledernen Schläger-Käppi in die knochigen Hände vergräbt. Das saftige Grün des Sommers – es bildet einen geradezu mustergültigen Kontrast zu dem nur mehr welken alten Mann mit seinen schlapp erscheinenden Gliedmaßen – lässt die Blätter an den Bäumen der kleinen Parkanlage vor Kraft und purer Lebensfreude geradezu strotzen. Einige der kräftigen Stämme sind von dichtem Efeu überzogen und haben das üppige immergrüne Blättergeflecht längst als ihr Eigen akzeptiert. Aus der näheren Ferne dringt sogar das muntere Plätschern der Isar an das müde, vom vielen Kämpfen lädierte Ohr des alten Mannes. Das Raunen des Flusses war ihm von jeher lieber als das quietsch-fidele Zwitschern der vielen Zugvögel um ihn herum, die das brennende Gefühl von Fernweh und Sehnsucht tief drinnen nur noch verstärkten. In ihren Gesängen lag der bitter-süße Klang von Abenteuer und Aufbruch zu neuen Ufern. Das Gemurmel des kühlen Nasses jedoch erinnerte ihn mit einem angenehm-wohligen Schauer an längst vergangene Jubelrufe der frenetischen Zuschauermenge:

»Gagge, jetzt hast ihn soweit, hau ihn ung´spitzt in Boden rein.«

Mit seinem dunklen, zerfurchten Gesicht und der gequetschten Boxer-Nase nimmt der alte Mann in seinem Zustand der Lethargie, abgesehen vom kontinuierlichen Plätschern des Wassers, ansonsten nichts wahr: Weder die beiden sich nähernden Jugendlichen voller Ambitionen und lebensbejahender Träume, noch den etwas lustlosen Arbeiter, der auf einer altersschwachen Leiter versucht, die Litfaßsäule gegenüber vom stets stark frequentierten Bürgerbräu mit einem neuen Film-Plakat zu bekleben:

»Die Saat der Gewalt mit Glenn Ford und der Musik von Bill Haley (›Rock around the clock‹) – Deutsche Uraufführung im Frühjahr 1955.«

Auch den Diskurs der aufgekratzten Lausbuben, die barfüßig auf die Ankunft der guten alten Trambahn warten – auch den nimmt er nicht einmal unterbewusst wahr:

»Gleich rollt sie über unsre Kupfermünzen auf dem Gleis, pass nur auf, Paule, glei´ kommt´s.«

»Meinst du, die Dinger werden auch schwerer, wenn die Tram drübergewalzt is, oder nur flach wie´n Pflunder, oder nein, könnt´s sei, dass die am End vielleicht sogar weniger wiegen?«, fragt der rothaarige übergewichtige Junge mit Nickelbrille auf der Nase zurück.

»Weiß ned«, meint Bibi vorlaut, »wir legen dann einfach die Münzen bei der Kramerin auf der ihre Fleischwaage.«

Wäre der alte Mann heute nicht fast ausschließlich in sich selbst versunken, würde er vielleicht zumindest die wohlgenährte Frau im knalligen rosaroten Kleid am Bürgersteig bemerken, die sich wie so oft vom Müller´schen Volksbad aus die kleine Anhöhe hinaufschleppt, um ihren nicht minder dicken Mops unter einigem Stöhnen und Ächzen spazieren zu führen. An seinen wenigen guten Tagen hätte man dann den Blick des alten Mannes in ihre Richtung sogar fast als ein Zeichen des Grußes deuten können.

Gerade als Mike das Wort an ihn richten will, werden er und Sascha von den ächzenden Geräuschen der langsam die Anhöhe in Richtung Wiener Platz hinaufkreuchenden Trambahn mit ihrem augenfälligen Rollenstromabnehmer abgelenkt. Sie müht sich beim Aufstieg knirschend beinahe ebenso wie die rosarote Dame mit Mops ab. Die Fahrgäste drängen sich an der Haltestelle ohne Rücksicht auf Verluste von hinten durch das Scherengitter auf die Einstiegsplattform und tun gut daran, dabei auf all ihre Gliedmaßen Acht zu geben. So ein eingeklemmter oder gar abgezwickter Finger macht sich schließlich so gar nicht gut.

Wenn überhaupt, dann hat der Alte mit seinem gesenkten Haupt heute nur und ausschließlich Augen für die kleine Ameise, die gerade in der Wasserlacke an seinen Füßen zu ertrinken droht. Fast unmerklich beugt er sich noch ein kleines Stückchen weiter vor und platziert seinen abgegriffenen Gehstock vorsichtig mitten in die Pfütze in nächster Nähe zur Ameise. Sein ganzes Streben und jede Faser seines Körpers zielen in diesem Moment darauf ab, das kleine Tier mit dem Heil bringenden hölzernen Rettungsanker vor dem sicheren Tod durch Ertrinken zu bewahren. Wie mit einem höheren Verstand ausgestattet, begreift das Insekt mit seinen beiden wild umher fuchtelnden Antennen und den schwarzen Komplexaugen auch sofort das großzügige Hilfsangebot und beginnt dankbar den steilen Aufstieg über den unebenen Gehstock.

»Ja duzi-duzi-du, jetzt stell di doch ned gar so bläd, ja, genau, glei hast du´s g´schafft. Geht doch.«

Mit einem fragenden Blick zu Mike, gepaart mit einer nun komplett im Zustand der Fassungslosigkeit erstarrten Miene, macht Sascha einen geschwinden Schritt zurück und sucht mit nervösen Bewegungen vergeblich in seiner Hosentasche nach einer Zigarette. Indes hat die Ameise mittlerweile über den Stock ihren rettenden Hafen, die von der Nähe fast überdimensional groß wirkende Hand ihres Beschützers, erreicht, und irrt – immer noch panisch – auf der begrenzten fleischfarbenen Fläche mit den vereinzelten grauen Härchen umher.

»Jetzt sei doch staad, Waldi…«, wendet sich Gagge an die Ameise. Es muss erklärend hinzugefügt werden, dass er die Dinge in seinem vernebelten Geisteszustand des Öfteren anders wahrnimmt, als sie in der Realität eigentlich sind. Aus dem Grund mutiert jetzt gerade das Insekt für ihn zu des Münchners Lieblingshund, einem Dackel.

»Waldi, is doch alles wieder gut. Schüttel dich erst einmal in aller Ruhe und schau, dass dei Pelz trocknet. Dann schaut die Welt wieder ganz anders aus!«

Der alte Mann ist so sehr mit dem mickrigen Sechsfüßler beschäftigt, dass sich die beiden Jugendlichen erst dann nicht mehr seiner Aufmerksamkeit entziehen, als Mike seinem Gefährten mit einem fast unmerklichen Zwinkern zuraunt:

»Jetzt bleib ganz lässig, Spezi, scheiß dir nix, des macht der Champ immer so.«

In der Bezeichnung ›Champ‹ lag eine große Bewunderung. Mit ernstem Gesicht wies er Sascha zurecht:

»Lass ihn nur, was is dagegen einzuwenden, wenn einer an kleinen Ratsch, eine Unterhaltung mit seinem Waldi führt, oder?«

Langsam richten sich Gagges trübe Augen auf Mike. Dabei scheint sich der flüchtige Ansatz eines Lächelns an seinen Mundwinkeln abzuzeichnen. Bei alledem gilt das beinahe ungeteilte Interesse des Champs´ jedoch offensichtlich nur seiner Hand mit der Ameise, die er mit großer Anstrengung möglichst ruhig zu halten versucht, um seinen Waldi nach den Wirren des harten Überlebenskampfes bloß keiner unnötigen Erschütterung auszusetzen.

»Servus, Gagge, alles paletti heit?«, richtet Mike schließlich das Wort an den heldenhaften Tierretter und tippt als Zeichen des Grußes mit zwei Fingern betont lässig an seine Stirn. Auch Gagge erwidert den Gruß, indem er nur mit zwei Fingern an seine faltenreiche Schläfe tippt, will sich dann aber wieder seiner kleinen Hauptaufgabe widmen.

»Du, Champ, wie wär´s mit einem Torpedo? Derf ich dir nebenbei meinen Kumpel, an Sascha vorstellen? Er ist grad a so a Faustkämpfer wie ich, und daad dir gern mal dei Hand schütteln.«

Bei Mikes Worten scheint es Sascha plötzlich wie Schuppen von den Augen zu fallen: Unglaublich, aber wahr! Dieser offensichtlich leicht verrückte alte Mann war der berühmt-berüchtigte Box-Champion Gagge, der vor vielen Jahren die renommierte Münchner Amateur-Meisterschaft in einem legendären Wettkampf gewonnen hatte. Im Laufe seines Lebens wurde er für den kleinen Kreis der ›Eingeweihten‹ in seinem Viertel zu einer echten Legende und eine Vielzahl von Geschichten – nicht nur sportlicher Art – rankt sich um seine Person. Gagge reißt angewidert mit Abscheu im Gesicht den Filter der ihm dargebotenen Spreiz´n ab, murmelt ein »Neimodernes Drecks-Zeigl« und klopft mit der nun kastrierten Zigarette zwei-dreimal auf seinen Daumennagel, um den überstehenden Tabak wieder zurückzuklopfen. Nachdem er die Zigarette dann der Länge nach noch kurz angeleckt hat, steckt er sie sich schließlich in Begleitung einer großen Geste und einem erhabenen Grunzer zwischen die gelblichen Zähne. Mit einem auffordernden Blick und einem Fingerschnippen signalisiert er Mike unmissverständlich, ja fast ärgerlich, »Hey, Feuer«.

Diesmal glückt es Mike Gott sei Dank sogar gleich auf Anhieb, das Zippo mit seinem Trick zu entzünden. Wie durch ein Wunder hellt sich Gagges Miene beim Anblick dieser geschickten Fingerfertigkeit für Sekunden auf und über sein Gesicht legen sich plötzlich wieder die jugendlichen, strahlenden Züge aus längst vergangenen Zeiten voller Wünsche und Träume. Sogar seine ramponierte Boxernase erscheint für einen kleinen Augenblick wieder in ihrer ursprünglichen, längst gewesenen Form.

»Der Kerl muss früher wirklich mal gut ausgesehen haben«, denkt Sascha nicht ohne Bewunderung.

»Funktioniert des no´amoi«, dringt es heiser und mit einem kleinen Hüsteln aus Gagges beinahe sprachlosem Mund. Mike tut wie ihm geheißen und auch diesmal lässt ihn sein Zippo-Feuerzeug nicht im Stich. Mit geschickten Handkniffen entlockt er ihm abermals eine kleine Flamme und grinst Gagge daraufhin stolz ins Gesicht.

»Leck mich doch gleich hoibert«, ist dessen letzte Reaktion bevor er wieder ganz in sich zusammensackt und der schnöden Welt von neuem den Rücken kehren will.

Frech wie er ist, beugt sich Mike blitzschnell zu seinem eigenwilligen Gegenüber hinunter und gibt ihm einen kleinen Stoß in seine Rippen. In offensichtlich lange praktizierter Manier, für seine jetzigen Verhältnisse aber ungewöhnlich zackig, nimmt der Ex-Champion daraufhin sofort eine straffe Box-Haltung ein. Seine plötzlich knorrigen Fäuste hält er zum Zeichen der Deckung vor das hellwache Gesicht mit den nunmehr funkelnden Augen unter den buschigen Brauen. Aber auf Mikes eifriges »Tschuldige Tschuldige« hin, gibt Gagge die aggressive Haltung sofort wieder auf und droht in seine übliche Position zurückzufallen.

»Aber jetzt Champ, komm scho´, erzähl mir und meinem Spezi hier doch eine deiner berühmten G´schichten vo früher«, bettelt Mike an sein Idol hin.

»Wie wär´s denn mit der Sache vom Reno Freddy, jetzt mach hoid scho´.«

Ein trockenes, kategorisches »Na« schnellt den beiden jungen Sportlern als einzige Antwort entgegen, bevor sie unverrichteter Dinge den Rückzug antreten müssen:

»Komm Sascha, der Champ hat heut´ ned sein guadn Tag, wann anders dann.«

Fast zeitgleich greifen beide in ihre Jackentaschen, holen ihr zu Trainingszwecken immer mitgeführtes Springseil hervor, und hüpfen leichtfüßig der Trainingseinheit entgegen.

Gagges gesenkter Blick fällt nun wieder auf die Pfütze vor der Bank, in der klein Waldi erneut ohne Hoffnung auf rechtzeitige Rettung um sein Leben ringt. Der alte Mann kann seinem Ärger darüber, wegen den beiden Grünschnäbeln seinen Waldi aus Unachtsamkeit in so eine Gefahr gebracht zu haben, gar nicht genug Luft machen. Er schnauft und schimpft in unkontrolliertem Aufruhr unflätig vor sich hin und weiß sich vor lauter Unmut überhaupt nicht zu helfen. Da sieht er seinen Gehstock, der ihm wohl im Eifer des Gefechts aus der Hand geglitten sein muss, am Rande der Pfütze liegen. Hastig will er sich hinunterbeugen, um danach zu greifen, doch sein ganzer Körper mit den hängenden Schultern und den zitternden Fingern scheint in einem Zustand der Bewegungsunfähigkeit erstarrt. Gagges zunehmend eingetrübter Blick verliert sich immer mehr in den kleinen zum Rand der Lacke strebenden Kreisen des Wassers, die durch Waldis letzte Zuckungen an der Wasseroberfläche Gestalt annehmen und die Tiefe der Pfütze für Gagge und Waldi zur unendlichen Tiefe des weiten Ozeans werden lassen. Die leer dreinblickenden Augen des alten Mannes verlieren sich immer mehr in der gleichmäßigen Wellenbewegung des Wassers, das sein ganzes Dasein in ihren unendlichen Bann zieht. Wie unter Hypnose durchstreift die Abwärtsspirale von Gagges Erinnerungen in einem wirren Durcheinander den illegalen Kampf vom Waldler gegen den General, das erste Zusammentreffen mit dem Herrn Dirrigl, die alte Knochen-Anni, und Vieles mehr, um schließlich mit einem durchdringenden Paukenschlag bei dem penetranten Widerhall eines einzigen Satzes zu verharren:

»De Guadn bleim draußn und der Dreck kommt hoam.«

Seit der kleine Bub Gagge – er hatte 1900 das Licht der Welt erblickt – denken konnte, kannte er seinen Vater nur mit schmutzigem Gesicht. Wenn der Herr Dechant nach getaner Arbeit abends die Tür zur muffigen, aber dennoch sauberen Stube der Familie betrat, funkelten dem Buben die dunklen Augen seines Vaters aus einem kohlpechrabenschwarzen Antlitz entgegen. Der Ruß hatte sich über all die Jahre als Kohlenträger hinweg in jede einzelne seiner Poren festgesetzt, so dass kein Waschmittel der Welt diese jemals wieder hätte reinwaschen können. Dadurch bildeten sich bisweilen gigantisch große Mitesser auf Stirn oder Kinn, die der Junge stets mit verstohlenen Blicken voller Faszination betrachtete. Überhaupt verfügte Gagge von Kindesbeinen an über eine sehr feine Beobachtungs- und Auffassungsgabe. Er vermochte es, mit geschlossenen Augen, alleine durch intensives Schnuppern mittels seines nicht gerade zierlichen Riechorgans im Treppenhaus festzustellen, welcher Wochentag heute war. An einem Montag beispielsweise roch der morbide Aufgang besonders intensiv nach der frisch verwendeten Schmierseife, die zwar ihren Zweck erfüllen mochte, jedoch eine Zumutung für jede Art von Nase war. Und dann gab es da noch das widerliche Bohnerwachs! Dieser dermaßen eklige Gestank kroch als Nebenprodukt der auf Hochglanz polierten Treppenstufen bis in den letzten Winkel einer jeden Wohnung und setzte sich dort mit eiserner Schadenfreude fest.

Auch wenn die süßlichen Duftmarken, die sich an den Schlachttagen zu Beginn jeder Woche penetrant über das ganze Viertel legten, beileibe keineswegs angenehmer waren und nur eine leichte Brise etwas Abhilfe schaffen konnte, freute sich Gagge jedes Mal unbandig, wenn er seinen Vater zur Arbeit begleiten und ihm zur Hand gehen durfte:

»Bua, heit´ muaßt mir helfen, ich hab wie immer a schwere Fuhre.«

Der Dreizehnjährige scheute das anstrengende Hantieren mit den Kohlen keineswegs, galt es ihm doch alles, bei seinem Vater zu sein und die immer neuen Eindrücke, die das Viertel tagtäglich zu bieten hatte, begierig in sich aufzusaugen. Außerdem kam bei der harten Arbeit mit seinem Vater in Gagge das hochtrabende Gefühl auf, schon ein richtiger Mann zu sein. An solchen Tagen eilte der Halbwüchsige dann hastig dem Vater voraus durch das übelriechende Treppenhaus, vorbei an den unschicken Etagentoiletten und dem unscheinbaren Aushang an der Eingangstür, der die penibel einzuhaltende Treppenwoche aufs Genaueste regelte. Als Toilettenpapier diente in selbigen Etagen-Aborten übrigens auf DIN-A5-Größe zurechtgeschnittenes beziehungsweise -gerissenes Zeitungspapier, das an einem spitzen Haken neben dem Klosett an der Wand hing, um seiner finalen, hinterhältigen Bestimmung entgegenzufiebern. Diese Papierfetzen kratzten und stachen jedoch beim Säubern nach der Notdurft nicht nur auf gar unangenehme Art und Weise, sondern brachten noch ein weit größeres Problem mit sich: Der wissbegierige Toilettenbenutzer holte sich während seines Geschäftes nämlich ein solches Zeitungspapier vom Haken und begann sogleich eifrig zu lesen, um dann gerade an der interessantesten und spannendsten Stelle festzustellen: Zwar ist das Ende des Schnipsels erreicht, nicht aber das Ende des Artikels. Nun begann also die fieberhafte Suche nach dem fehlenden Puzzel-Stück, die nicht selten darin gipfelte, dass die ganzen Schnipsel vom Haken über den Boden verteilt waren und der Notdürftige dennoch frustriert feststellen musste, dass ausgerechnet eben jenes gestückelte Objekt der Begierde von einem Vorbenutzer entweder schon für rückwärtige Zwecke verwendet worden war, oder aber ganz einfach von Haus aus gänzlich in dem Schnipsel-Sortiment gefehlt hatte.

Gagge konnte sich bei seinem Weg vorbei an den Gemeinschaftstoiletten auch nie ganz daran gewöhnen, dass der alter Herr Grautler vom dritten Stockwerk während seines Geschäftes immer die Türe offenließ und nur darauf wartete, dass jemand vorbeikam, den er im Zustand der Langeweile zu einem Ratsch nötigen konnte. Dies hatte ihm schnell den Spitznamen ›Scheißhaus-Palaverer‹ eingebracht. Wenn der Herr Grautler mit heruntergelassenen Hosen also wieder einmal auf seinem Thron saß, sich der Gang durchs Treppenhaus aber zu dieser Zeit partout nicht vermeiden ließ, sprang der Bub flinken Schrittes an den Toiletten vorbei. Indem er zwei Stufen auf einmal nahm, murmelte er einen hastigen Gruß und stürzte – ohne eine Erwiderung auf sein hastiges »Servus« abzuwarten – vorbei ins Freie.

Um wie viel lieber half Gagge seinem Vater beim Aufladen und Ausfahren der Kohlen mit dem großen Handkarren, als seiner Mutter – ihres Zeichens Bedienung in der Schlachthofwirtschaft – beim Schrubben und Bohnern jeder einzelnen Stufe während der Treppenwoche. Natürlich war dieser jugendliche Eifer nicht ganz uneigennützig, zumal da bei der Kundschaft seines Vaters hie und da ein kleiner Obolus – wie sein Vater das Trinkgeld zu nennen pflegte – für Gagge rausssprang: Bei einer gewissen alten Dame, einer gut situierten Beamten-Witwe, bekam er sogar bei jeder Lieferung ein Zwanzgerl, also ganze zwanzig Pfennig Trinkgeld. Dies stellte für einen Buben seines Alters und seiner Zeit fast schon ein kleines Vermögen dar. Der Grund für diese Großzügigkeit war nicht zuletzt die Tatsache, dass Gagge ihrem Sohn, der in Heideberg Medizin studierte und ihr dadurch sehr fehlte, angeblich zwillingsgleich ähnelte.

Mit vereinten Kräften beluden Dechant Junior und Senior vor Übergabe der brennbaren Ware den hölzernen Handkarren, dessen zwei Räder die Größe eines kleinwüchsigen Mannes hatten. Auf der Fläche des Wagens fanden leicht bis zu fünf Zentner der rußigen Eier-Briketts Platz, die es sodann in unzählige Hinterhof-Wohnungen mit ihrem modrigen Arme-Leute-Geruch zu verteilen galt. Über der ganzen Stadt lag ohnehin insbesondere in den Monaten, an denen mit Dechants brennbarer Ware geheizt werden musste, ein beißender Kohlendioxid-Geruch, der für Menschen mit Bronchitis und Asthma eine enorme Belastung darstellte.

Es erforderte nun für Gagge und seinen Vater einige Geschicklichkeit, den ungelenken, stets schlecht geschmierten und damit laut quietschenden Handwagen mit seiner gigantisch schweren Ladung über das holprige Kopfsteinpflaster zu ziehen, ohne dabei einen Teil der Fuhre zu verlieren. Auch verlangte es den ›Lenkern‹ großes Geschick ab, den einachsigen Wagen in waagrechter Balance zu halten.

»Bua, pass auf, ich zieh und du schiebst«, instruierte der Vater seinen jungen Helfer und spannte sich gleichzeitig selbst vor den Wagen. Mit beiden Händen ergriff er dabei die Deichsel, legte sich mit der linken Hand den breiten ledernen Zugriemen um Brust und Schulter und setzte den Wagen dann mit einem Ruck in Bewegung. Gagge wendete hinten als Schieber seine ganze, für sein Alter nicht unbeachtliche Kraft auf, um seinem Vater damit zu imponieren. Die zwei Räder des Handwagens quietschten munter die Melodie eines Schnaderhüpferls und die eisenbeschlagenen Räder schlugen auf dem Kopfsteinpflaster den holprigen Takt dazu.

»Ratschi-Ratsch, Quietsch-Quietsch, Bumm-Bumm.«

Dieses ›phantastische‹ Zusammenspiel von »Ratschi-Ratsch, Quietsch-Quietsch, Bumm-Bumm« nötigte Gagge gegen seinen Willen unweigerlich, laut seine spontan erdachten Texte zu dieser sonderbaren Begleitung zu singen:

»Da drobn auf dem Berge

steht a damische Kuah,

macht des oa Aug bläd auf

und des andre no bläder zua.«

Bei alledem darf nun nicht unerwähnt bleiben, dass Gagge leider kein kleiner Caruso, sondern vielmehr eine atonale musikalische Wildsau war. Nichtsdestotrotz trällerte er mit Inbrunst und voller Hingabe in wirr wechselnder Tonlage die wüstesten Melodien, bei denen er – abgesehen von manch glücklichem Zufallstreffer – melodiös und rhythmisch so gut wie immer danebenlag. Die unüberhörbare Gstanzel-Singerei aus vollster Kehle führte einerseits dazu, dass sogar die Anwohner im3. oder 4. Stockwerk selbst bei brütender Hitze hörbar ihre Fenster schlossen, wenn das Gespann aus Vater und Sohn mit seinem Wagen näher rückte:

»Macht´s die Fenster zu, sonst wird d´Milli, die Milch im Eisschrank sauer, der alte Dechant mit seim Buam is unterwegs und der versucht sich wieder mal im G´sang.«

Andererseits litt die Konzentration des jungen Amateur-Opernsängers durch sein unermüdliches Trällern bisweilen so sehr, dass er sich beim Bergabfahren die eine oder andere harte Rüge seines Vaters einhandelte:

»Harrschaft Bua, glei fangst oane! Muaß i´s dir denn jedes Moi wieder sog´n, bergnunter, Wagn brems´n, bergauf, schieb´n, so kumm i doch unter d´Radl.«

Bei der alten Frau Grieser, die nicht mehr so recht laufen konnte, war der Herr Dechant sogar so nett, ihre Kohlenration mit der Kraxn über die knarzende Stiege bis hinauf ins Juchhe unters Dach in die winzige Mansarden-Wohnung zu schleppen. In Gagges Augen war sein Vater überhaupt zeitlebens ein sehr großzügiger und hilfsbereiter Mensch, bei dem die Leute trotz der allgemein schweren Zeiten selbst das eine oder andere Mal – quasi als Überziehungskredit – bis zum nächsten Zahltag anschreiben lassen durften.

Einzig den Nachbarn, der Familie Gsottinger, war der Herr Dechant wegen einer uralten Geschichte verhasst. Gerade heute an einem nieseligen Frühlingstag im Mai sollte es wieder einmal zu einer unliebsamen Begegnung mit dem niederträchtigen, von Natur aus nicht gerade wohlgestalteten Herrn Gsottinger kommen: Als die beiden Dechants ihren zum Bersten voll beladenen Handwagen gerade unter Einsatz ihrer ganzen Körperkraft über die Zenettistraße ziehen wollten, schnitt der Gsottinger auf seinem rostigen, altersschwachen Damenfahrrad derart scharf die Kurve zur Seitenstraße, dass es um ein Haar zu einem Zusammenprall gekommen wäre. Der griesgrämige Ungustl konnte zwar kurz vor dem Kohlenwagen gerade noch bremsen, doch sein quietschender Drahtesel brach bei diesem Manöver über das Hinterrad aus, so dass der Nachbar buchstäblich in hohem Bogen mit einem Platscherer auf die Schnauze fiel. Er landete flach wie eine Flunder auf dem Kopfsteinpflaster und bremste mit der linken Seite seines gewaltigen Kinns die volle Fahrt so rapide ab, dass man meinte, sein Gebiss klappern zu hören. Dieser Vorgang ergab ein unglaubliches Bild, welches vor Gagges innerem Auge gleichsam wie in Zeitlupe ablief. Aufgrund dieser gigantischen Situationskomik konnte er sich mit hochrotem Kopf und vor unterdrücktem Lachen prustend kaum noch auf den Beinen halten, woraufhin ihm sein Vater einen nicht ganz sanften Klaps auf den Hinterkopf gab. Mit gespieltem Ernst zwinkerte er seinem Burschen im gleichen Augenblick zu und rief in unüberhörbarem Gassenjargon aus:

»Bua, des is ned lustig, wenn´s jemanden sauber hi´stranselt,1 a wenn es sich dabei um ein riesen Arschloch handelt.«

Angelockt von diesem bizarren Schauspiel flogen in den umliegenden Unterkünften in Windeseile die Fenster auf und es sammelte sich unten an der Kreuzung zusätzlich zu den privilegierten Logen-Zuschauern ein interessiertes Publikum an. Die von allen Seiten herbeigelaufenen Schaulustigen diskutierten wild gestikulierend die Schuldfrage. Dabei nahm sich einer wichtiger als der andere, aber selbstverständlich interessierte das eigentliche Missgeschick des Gsottingers, der immer noch ziemlich benommenen am Boden lag, in der ganzen Aufregung keinen Schwanz mehr. Zwischen dem ›Advokaten-Heini‹ – mit diesem adäquaten Spitznamen bezeichnete das Schlachthof-Volk seit jeher den übergeschäftigen Rechtsanwalt Heinrich Nickeltopf – und einigen anderen, selbst ernannten ›Juristen‹ entspann sich ein gar wüster Dialog:

»I mog den Andern zwar wirklich ned, aber in dem Fall san eindeutig der Dechant und sei Hundsgrüppe dran schuid.«

»Ja sag amoi, hast du Rossbollen auf deine Aug´n, es war doch ganz deutlich zum Seh´n, dass der Andere mit seinem Radl total die Kurven g´schnitten hat.«

Der unflätige Vorschlag, die Polizei herbeizurufen, noch dazu aus dem Munde eines offenkundigen Nicht-Schlachthof-Viertlers mit schiefem Mund im Gesicht und einem dadurch bedingten clownesken Aussehen, stieß allerdings auf einstimmige Gegenwehr aller Anwesenden:

»Sei still, schiaf-maulerter Aff, solche Sachen regeln mir schon selber.«

Allen voran mischten natürlich auch die stadtbekannten Ratschen Spichtinger und Spechtinger mit, die sichtlich froh darüber waren, dass sich mal wieder etwas Spannendes im Viertel ereignete. Ihre Gesichter hätte beim besten Willen niemand aus dem Schlachthofviertel beschreiben können, weil sich etwaige Konturen schon seit Jahren im wuchernden Fett aufgelöst hatten. Beim Anblick ihrer Körper aber würde jede schwangere Nilpferd-Kuh sicherlich vor Neid erblassen, vorausgesetzt, dass dies bei einem Nilpferd überhaupt möglich ist. Zu erblassen.

»Natürlich der Rei´gschmeckte2 wieder, dieser Gsottinger, so schneidet bloß a ausg´machter Trottel eine Kurv´n, des kann nie gut geh´n.«

»Der Dechant und sei Bua mit ihrem Mord´s Wagen tragen aber a Schuid, de müssen eben besser aufpassen, wenn´s schon so a Trum schieben. Des muaß i gleich der Kramerin erzählen.«

»Do verzähl i aber mit«, erwiderte Frau Spichtinger mit Bestimmtheit.

Inmitten von diesem ganzen Chaos geriet der lädierte Gsottinger mehr und mehr in Vergessenheit. Ausnahmslos keiner bemerkte es, als er sich unter leisem Stöhnen und Ächzen vorsichtig regte und in der Folgeversuchte, mit seinem aufgeschlagenen Kinn und den leichten bis mittelgroßen Schrammen aufzustehen.Nachdem er unter Würgen und Spucken ächzend wieder einen aufrechten Stand eingenommen hatte, deutete er auf seinen Drahtesel, dessen Vorderrad – wie man so sagt – einen Achter hatte, um schließlich mit wuterstickter Stimme in Richtung Dechant zu brüllen:

»Für den Schaden kummst du auf, Ruaßkater.«

Unbeeindruckt zeigte ihm Gagges Vater mit zwei Fingern an der Stirn salopp einen Deppen, spuckte wie beiläufig auf den Boden, drehte sich um und deutete seinem Sprößling:

»Weida, Bua, pack ma´s, es muaß noch vui g´scheh´n heut, da kann man sich von so einem ned aufhoit´n lassen.«

Die Zuschauer quittierten diesen Spruch mit Applaus und höhnischem Gelächter.

In Anbetracht dieser Ignoranz und Blamage sprang der Nachbar Gsottinger wie einst Rumpelstilzchen mit lächerlich anmutenden Drohgebärden auf dem ihm verbleibenden, bis dato noch intakten Hinterrad herum. Außer sich vor Wut stieß er unflätige Beschimpfungen aus, die an dieser Stelle leider nicht wiedergegeben werden können. Letztendlich verfing er sich dabei unweigerlich mit einem Fuß in den Fahrradspeichen, verlor das Gleichgewicht und stürzte erneut, um sich diesmal die rechte, noch nicht lädierte Seite seines Kinns zu ramponieren. Plötzlich herrschte Stille. In Mitten dieser Geräuschlosigkeit hörte man ein einzelnes ›Da Capo‹:

»Leidl, schaut fast so aus, als war jetza doch ein Sanitäter von Nöten.«

Beide Dechants trollten sich unter den amüsierten Blicken der Umstehenden davon. Gagge schaute nur noch einmal flüchtig um, bevor ihn die Rhythmik des gleichförmigen Räder-Knarzens erneut ganz gefangen nahm. Fast zwanghaft wollte er gerade wieder zu einem seiner nervtötenden »Gsangerl« ansetzen, als ein schriller Pfiff seines Vaters dem misstönenden Sing-Versuch ein jähes Ende machte.So setzten sie schweigend ihren Weg fort. Das Quietschen der Räder auf dem polternden Kopfsteinpflaster ließ Gagge beim Schieben langsam in einen inneren Zustand der Monotonie und Trägheit versinken. In seinem Kopf formierten sich ohne sein Zutun die Bilder jenes unsäglichen Ereignisses, das wohl für alle Zeiten in sein Hirn eingebrannt sein würde.Es kam ihm plötzlich wieder so vor, als wäre all das erst gestern geschehen und seine Vergangenheit wurde für einige Momente zur Gegenwart, die reale, negativ besetzte Bilder in seinem Kopf produzierte.

Es war vor zirka zwei Jahren, während einem jener unbeschreiblich heißen Sommer, die manchmal das weiß-blaue Königreich porentief zum Schwitzen bringen.Die kleinbürgerlichen Leute der Residenzstadt verschafften sich an so einem ›Hundstag‹ kurzzeitige Abkühlung, indem sie in Scharen an die Isar pilgerten. Das gehobene Bürgertum jedoch mied die Sonne, da in dieser Gesellschaftsschicht Blässe als vornehm galt. Dies brachte ihm den verächtlichen Spott des Proletariats und die abfällige Bezeichnung ›Kasloabe‹3 ein.

DerMünchner Paradeflussführte allerdings aufgrund der lang andauernden Trockenperiode nur noch relativ wenig Wasser, so dass ein erfrischendes Untertauchen an vielen der gewöhnlichen Badestellen gar nicht mehr möglich war.

Auch den damals 11-jährigen Gagge und seinen gleichaltrigen Klassenkameraden Fritz zog es an diesem fast tropisch heißen Nachmittag schnurstracks zum Baden an die Isar. Für Gagge war die Isar natürlich nicht einfach bloß die Isar, sondern ein Strom, ja der Strom schlechthin, der ›Amazonas‹. Das Gebiet linksseitig des Stroms war ›Feindesland‹, ›Indianer-Land‹, die Böschung am Ufer undurchdringlicher, lebensgefährlich-tödlicher Dschungel.

Fritz, ein Junge mit wirrem Kraushaar undefinierbarer Farbe, war erst vor einem Jahr in die Wohnung gegenüber der Familie Dechant gezogen, weil sein Vater im Schlachthofviertel als Metzgergehilfe Arbeit gefunden hatte. Eines seiner besonderen Kennzeichen war seine stets lauernde, sprungbereite Körperhaltung sowie die eng zusammenstehenden dunkelbraunen Augen. Augen, die ständig in Bewegung waren und auf alles um ihn herum reagierten. Insgesamt vermittelte sein ganzes Wesen einen unsteten, irgendwie tückischen Eindruck.

Ganz im Gegensatz zu Gagge, der eine gewisse Besonnenheit ausstrahlte und meist nach außen hin einen eher gelangweilten Eindruck vermittelte. Seine Sinne waren jedoch stets hellwach und registrierten fortwährend alles, was um ihn herum geschah. Er stach vor allem durch seine schon in jungen Jahren athletisch-untersetzte Figur hervor, wobei sich bereits da seine unbändige Körperkraft erahnen ließ. Gagges Schritte muteten von Natur aus fast tänzelnd an und sein Gang sah direkt grotesk aus, weil er dabei den Schwerpunkt seines Körpers in spielerischer Art ständig veränderte. Das Gesicht des Burschen wirkte sympathisch und wohlgeformt. Die fast eisblauen Augen standen im Kontrast zu seinem dunklen Haar, das stets mit viel Zuckerwasser wie bei den Erwachsenen glatt nach hinten gekämmt war. Auffällig an ihm war auch, dass die kleinste Irritation dazu führte, dass sich seine Augen verschleierten und zu Schlitzen wurden.

Eigentlich war Fritz, ›der Neue‹, ja gar nicht so Gagges Kragenweite, weil er ihm durch das kesse Auftreten und Taktieren vom ersten Tag an Parole bot und so indirekt seine Position als Klassenhäuptling streitig machen wollte. Hatte er sich diesen Status schließlich doch mit unzähligen Pausen-Schlägereien, Finger-Hakel-Klassenmeisterschaften und diversen Mutproben (Regenwurm-Schlucken, Maikäferkopf-Abbeißen und Dergleichen) aufs Härteste erkämpft. Obwohl sich Gagge seit jeher eher auf seine körperliche Geschicklichkeit – gepaart mit Muskelkraft und angeborener Intuition – als auf einmalige Geistesblitze verlassen konnte, war es ihm instinktiv doch irgendwie klar, dass er sich Fritz aus taktischen Gründen besser zum Freund als zum Feind machen sollte. Er und der Neue – von Natur aus mit einer gewissen Bauernschläue ausgestattet – schlossen sich infolgedessen mit der Zeit zu einer Art Interessengemeinschaft zusammen und konnten ihre Mitschüler auf diese Weise voll in Schach halten. Jeder Versuch, gegen das Duo zu intrigieren oder dessen Machtposition auch nur im Geringsten in Frage zu stellen, war dadurch von Vornherein zum Scheitern verurteilt. So funktionierte das Diktat der beiden Jung-Diktatoren aufs Feinste.

»Geh weida, lass uns abhauen«, raunte Fritz also an besagtem spätem Vormittag seinem Banknachbarn nach der nervtötenden Rechenstunde bei Frau Federfuchser zu. In Anbetracht der brütenden Mittagshitze brauchte es keine großen Überredungskünste, um Gagge für das Schwänzen der nachfolgenden Religionsstunde bei Pater Ogly zu gewinnen. Nicht selten hatte er von dem Geistlichen schon voller Argwohn die eine oder andere Tatze wegen offenkundigen Desinteresses oder unflätig-blasphemistischer Zwischenrufe einstecken müssen. Da bedurfte es seiner ganzen inneren Willenskraft, seine Faust im Zaum zu halten, um nicht aus Wut und Protest reflexartig zurückzuschlagen.

Affengleich-artistisch verdrückten sich die Buben unauffällig über die Regenabflussrinne, die vom Klassenzimmerfenster im ersten Obergeschoss aus vertikal nach unten zum Hof in die ersehnte Freiheit führte. Es war offenkundig, dass sie diesen Spezialausgang nicht zum ersten Mal benutzten. Natürlich hätte es aus Respekt, Furcht und reinem Selbstschutz keiner der Mitschüler gewagt, Gagge und Fritz anzuschwärzen.

»Und jetzt?«, raunte Gagge am Ende der Regenrinne.

»Amazonas«, war die knappe Antwort.

»Amazonas wo?«

»Natürlich Brücke am Flaucher. Nur da führt die Isar noch einigermaß´n Wasser.«

Mit einem beiläufigen »Wos sei muaß, muaß sei« trottete ihm Gagge mit seiner unverwechselbaren Gangart hinterher. In der brütenden Mittagshitze hatte er seine liebe Not, dem quirligen Fritz auf den Fersen zu bleiben.

Sie hatten das Glück, auf dem Weg zur Brücke unbemerkt auf ein Pferdefuhrwerk aufspringen zu können, das ihnen den Weg dorthin verkürzte.

Am Fuße der massiven Brücke angekommen entledigten sie sich sofort ihrer paar Kleidungsstücke, sprich ›Leiberl‹ und Hose, und erfrischten sich. Hinterher legten sie sich zum Trocknen auf das Kiesbett, wobei man ziemlich ausgiebig über drei Wolken am Himmel sinnierte. Fast wäre es zum Streit gekommen, weil jeder ein anderes Gebilde in die Wolken hineininterpretierte.

Nebenbei registrierten sie noch drei Jugendliche, die einen aus der Isar gefischten Baumstamm bearbeiteten, um daraus einen Einbaum zu fertigen.

Man war ja schließlich am Amazonas. Weil sie aus einem anderen Viertel stammten, waren diese Münchner Jugendlichen für Gagge und Fritz gewissermaßen Feinde, Rothäute, ›Indianer‹.

Fritz sagte trocken zu Gagge:

»Wenn´s fertig san mit dem Indianerboot, dann staub ma´s ihnen auf die Linke hinterrucks ab. So Indios san eh nichts wert, de gehören weg. Aus! Äpfe! Amen!«

»Woher host denn des?«, stutzte Gagge.

»Mei Vater behauptet: Alles, was ned weiß is in der Haut, gehört weg.«

»Menschen mit anderer Hautfarb als wie weiß sind auch Menschen, behauptet mein Vater, außerdem sind´s doch eh weiß in der Haut«, entgegnete Gagge.

»Weil dein Vater keine Ahnung hat von der Welt, typischer Grattler-Sozi eben.«

»Dadrüber unterhalten wir uns no´mal. Für heit is mir z´heiß zum Dischkrier´n«,4 beendete Gagge irritiert das Gespräch.

Für die Halbwüchsigen vom Schlachthofviertel waren übrigens alle Bewohner rechter Hand der Isar ›Indianer‹ auf feindlichem Terrain, da die ›Blos´n‹5 der einzelnen Viertel sich in aufkeimenden Straßenschlachten ziemlich wüst, sprich mit Zaunlatten, Steinschleudern und anderen Gegenständen, bekämpften.

Als die Wolken sich im Nichts aufgelöst hatten, schlenderten Gagge und Fritz gelangweilt zu einem Angler, um ihn bei seiner ›nervenaufreibenden‹ Tätigkeit zu beobachten.

Nach einiger Zeit fragte Gagge frotzelnd:

»Hey, Moaster, sag amoi, nennt sich des jetzt ›Schnürrl waschen‹ oder ›Wurm baden‹?«

Der ›Schnürrlwascher‹ zeigte ihm darauf nur drohend mit dem dazugehörigen Gesichtsausdruck seine Faust. Gagges Antwort auf diese Gebärde wiederum war, dass er mit einem herausfordernden Grinsen einen größeren Stein aufnahm und ihn gekonnt in die Nähe des Schwimmers, der auf der Wasseroberfläche dümpelte, warf. Der Fischer drehte sich bedächtig um, ließ seine Rute auf den Boden fallen, bückte sich langsam, hob nun ebenfalls einen riesigen Stein auf und deutete mit Vehemenz an, ihn in Richtung der Lauser werfen zu wollen. Die vorpubatären Barfußläufer gaben Fersengeld derart, dass die Kieselsteine beim Antritt unter ihren Füßen nur so nach hinten spritzten. Im nötigen Abstand fassten sie erneut Mut, zeigten dem Angler mit herausgestreckter Zunge eine lange Nase und derbleckten ihn grölend mit übermütigen Luftsprüngen:

»Beiß, Fisch, beiß, bevor i dir ins Wasser neischeiß.«

Mit sichernden Blicken zum Fischer hin nahmen sie wieder ihre Kleidung auf und zogen diese kurz vor der Brücke an.

Auf der Mitte des Übergangs angekommen blieb Fritz abrupt stehen, deutete mit breitem Stand herausfordernd auf das Geländer und meinte lauernd:

»Kumm, weißer Mann, wer sich traut, is Moaster.«

»Wos, bist bläd, vom Geländer jetzt in den seicht´n Amazonas springen«, erwiderte Gagge, der da noch an einen Scherz seines Kumpanen glaubte.

»Mit dem bissl Wasser, kannst des vergessen, des Wasserloch, de Gumpn ist im Moment zu klein, die trifft ma nia.«

»Aber in der Gumpn is gewiss reichlich Wasser drin«, setzte Fritz dagegen.

»Depp, die muaßt erst amoi treffen und ob des Wasser wirklich diaf gnua is für einen Sprung von der Höhe, kann koaner wissen, woaß bloß der Herrgott«, wandte Gagge ein.

»Der Herrgott woaß´ a erst in dem Moment, wo ich eingetaucht bin.«

»Bei dir is doch droben a mords Schräuberl locker, da is doch nichts dahinter, du haust doch grod auf´s Blech«, wendete sich Gagge mit einer abfälligen Armbewegung zum Gehen ab.

In Fritzs Kopf schien es auf Hochtouren zu rattern. Dieser Ruhm…

Gebannt blickte er auf das Brückengeländer mit dem großen Schild ›Springen polizeilich verboten, Lebensgefahr‹ und abwechselnd dazu hinunter auf das müde Rinnsal.

»Na siehgst as, hab doch glei g´sagt, dass du di ned traust, Hosenscheisser«, grinste ihn Gagge von einiger Entfernung aus selbstzufrieden an.

Gerade als er den Heimweg über die Brücke fortsetzen wollte, sah er noch im Augenwinkel, wie sich Fritz Leiberl und Hose vom Körper riss, selbstbewusst auf das Brückengeländer kletterte und rief:

»Sog feig und i spring.«

»Ja spinnst jetzt, kumm da sofort wieder runter«, rief Gagge sichtlich erschrocken aus, blieb aber gleichzeitig wie angewurzelt stehen. Er wusste zwar aus eigener Erfahrung, dass Fritz kein Kind von Traurigkeit und zu den wüstesten Abstrusitäten sowie Mutproben fähig war. Trotzdem konnte er sich einfach nicht vorstellen, dass jemand bei diesem Pegelstand zu so einer hirnrissigen Aktion fähig wäre.

Fritz seinerseits beugte sich immer weiter vor, streckte die Arme wie bei einem Hechtsprung in Verlängerung seines Kopfes aus, fixierte angestrengt die kleine Gumpe unter sich und rief in Richtung Gagge:

»Wie willst es denn haben? Hecht, Kerze oder Arschbombe?«

»Jetzt hör bloß mit dem Blödsinn auf«, schrie Gagge.

»Also Hecht, des is am elegantesten«, beschloss Fritz kurz und bündig.

Sollte Fritz wenige Meter zu weit links oder rechts aufkommen, käme er im viel zu seichten Wasser auf und...

Fritz ging also in die Knie, um richtig abzufedern und war gerade dabei, das Gewicht seines Körpers der Schwerkraft zu überlassen, als Gagge sich aus seiner Schockstarre lösen konnte und mit wildem Geschrei auf ihn zustürmte.

»Ja bist denn du bläd, hör auf mit dem Schmarrn und steig runter!«

Er versuchte, Fritz am Sprung zu hindern, indem er ihn an seinen Fesseln packte und festhielt. Mit ganzer Kraft bemühte er sich nun, ihn am Geländer zu halten, was zur Folge hatte, dass Fritz durch den Klammergriff an seinen Füßen das Gleichgewicht verlor, sein Körper in der Mitte gleich einem Taschenmesser einknickte und nach vorne kippte. So schlug sein Kopf in weiterer Folge – begleitet von einem trockenen Knacken – gegen das untere eiserne Gestänge der Brücke. Die unkontrollierbaren Pendelbewegungen seines Körpers verdoppelten das Gewicht, das in Gagges Händen ruhte. Je mehr er sich auch anstrengte und seine ganze Muskelkraft zusammennahm, desto schwerer wurde doch der hängende Körper seines regungslosen Freundes. Für Gagge unbegreiflich gaben plötzlich seine verkrampften Finger wie von alleine nach. Er selbst fiel dadurch mit Schwung unsanft auf den Rücken. Als er sich nach einem Bruchteil von Sekunden wieder aufgerappelt hatte, nahm er gerade noch wahr, wie Fritz in die Gumpe eintauchte.

Wenn sich Gagge heute an die Momente dieses grausigen Geschehens zurückerinnert, weiß er nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, wie er auf dem Landweg so schnell wieder nach unten zum Ufer gelangen konnte und was ihm auf dem Weg dorthin alles durch den Kopf geschossen war.

Jedenfalls gelang es ihm unter größter Anstrengung, begleitet von verzweifelten Hilferufen, den bewusstlosen Brückenspringer aus dem Wasser zu ziehen. Ohne die tatkräftige Mithilfe des Anglers, der in Anbetracht der Situation sofort seine Rute fallen ließ und zur Eintrittsstelle heraneilte, wäre Fritz mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch als Wasserleiche geborgen worden. Der eben noch so übel verspottete Angler war es auch, der sofort damit anfing, dem regungslosen Fritz mit gekonnten Griffen den halben Amazonas aus den Lungen zu pumpen. Offensichtlich brachte seine Tätigkeit am Fluss eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Wasser mit sich. Gagge stand währenddessen nur still daneben und dachte zitternd an Pater Ogly und dessen Ausführungen über Stoßgebete.

Erst als sich Fritz mit einem kräftigen Wasserschwall aus dem Mund wieder regte und so seinen unbedingten Lebenswillen bekundete, atmete Gagge erleichtert auf. Noch nie zuvor war ihm ein so großer Stein vom Herzen gefallen.

»Deife, Gott sei Dank, schau, dass´d hochkommst, i stütz di, jetzt nichts wie weg hier, du muaßt ins Krankenhaus, du blutest ja brutal am Kopf.«

Doch Fritz konnte nicht aufstehen, geschweige denn Schritte machen. Mit schmerzverzogenem, blutüberströmtem Gesicht sank er zurück auf das Kiesbett und umklammerte sein rechtes Bein.

»Mist, schaut ganz nach Bruch aus«, urteilte Gagge und überlegte fieberhaft, was zu tun sei.

Von alledem hatten die drei ›Indianer‹ übrigens nichts mitbekommen, da der Einbaum ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

Der Angler hatte sich indes schon wieder abgewandt, denn sein Problem war jetzt ein ganz anderes. Muffig schimpfte er vor sich hin:

»Wegen dene ihrem Blödsinn hat die Strömung mei Rute in die Isar reingezog´n und i kann zuschau´n, wie ich wieder zu meim Zeig kumm.«

Wie sich herausstellen sollte, war jedoch nicht die Strömung schuld: Während der Fischer abgelenkt war, hatte wohl offensichtlich doch endlich ein etwas lebensmüder Fisch angebissen und die nun herrenlose Rute mit sich in die Fluten gezogen. Gagge warf einen kurzen Blick auf den Angler, der – begleitet von wüsten Kraftausdrücken – über die spitzen Isarkieselsteine watete, um dem Wasser wieder sein ›bestes Stück‹ zu entreißen.

Unweit davon erspähte er plötzlich einen kleinen hölzernen Leiterwagen, in dem sich die Angel-Utensilien des Fischers befanden. Ohne lange zu zögern schmiss Gagge die Dose mit den Ködern, Brotzeit mit Bier, den Kescher und all den anderen Kram aus dem Wagen und zog diesen – so gut es auf dem Kiesbett eben ging – an die Seite von Fritz. Er hatte seine liebe Not damit, den jammernden Verletzten in das Gefährt zu verfrachten, doch schließlich gelang es ihm.

Der Angler hatte unterdessen die Rute wieder zurück in seinen Besitz gebracht, hob diese hoch und präsentierte triumphierend mit ausgestrecktem Zeigefinger und einem Urschrei eine mittelgroße, wild zappelnde Forelle am Haken. Dieses völlig überraschende Anglerglück hatte seinen Gram und Ärger wie weggespült, so dass er dem zweckentfremdeten Krankenwagen nur noch hinterherrief:

»Mei Leiterwagerl aber wieder abgeben, Lauser, am Baldeplatz bin i dahoam! Einfach nachfrag´n, an Angler-Hansi kennt ein jeder!«

Nachdem Gagge den fortwährend Jammernden unter Schweiß und größter Anstrengung bis hinauf auf die Brücke mehr gehievt als gezogen hatte und später auf dem direkten Weg zum Krankenhaus in die Straße zum Viertel einbog, überlegte er zuerst noch, einen Umweg in Kauf zu nehmen. Was er jetzt gar nicht brauchen konnte, waren Aufmerksamkeit oder gar eine Begegnung mit seinen eigenen oder Fritz´ Eltern. Diese – wie sich gleich herausstellen sollte – folgenschwere Entscheidung nahmen ihm allerdings die beiden ›Damen‹ Spichtinger und Spechtinger ab, bekanntermaßen die zwei größten Quadrat-Ratschen im Viertel.

Sie hatten sich für ihr tägliches ›Gift-Versprühen‹ und Leute ausrichten ein schattiges Plätzchen ausgesucht. Gerade waren sie dabei, geifernd über ein junges, besonders hübsches Mädchen vom Viertel herzuziehen, als eine von den beiden aus den Augenwinkeln heraus den Krankentransport bemerkte. Frau Spichtinger stieß einen spitzen Schrei aus und deutete stumm auf den Leiterwagen, in dem der blutüberströmte Fritz lag. Frau Spechtinger ihrerseits rief sprachlos:

»Ja wos is denn des da?«

In dem Moment wusste Gagge, dass er sich den Bogen ums Viertel herum sparen konnte. Ihm war klar, dass ihnen von jetzt an jede Aufmerksamkeit sicher sein würde. Mit einer Art Galgenhumor fuhr er die beiden Frauen trotzig an:

»Was wird schon los sei, des sieht man doch, i hob ihn grod abg´stocha.«

Wie aus einer Kehle erklang der gellende Ruf der Matronen, die – gemeinsam auf eine Waage gestellt – das Gewicht eines ausgewachsenen Bummerls6 aufwiegen könnten:

»Mörder!!! Der Dechant-Bua hod den Buam vom Gsottinger umbracht, hört´s nur her, der Dechant-Bua hod den Buam vom Gsottinger umbracht!«

Mit diesen anklagenden Worten trabten die beiden Tonnen direttissima in das Herz des Schlachthofviertels und scheuchten jeden einzelnen Bewohner mit ihrem Geschrei auf.

»I glaub, jetzt wissen´s alle«, keuchte Gagge schweißüberströmt, während er im Schweinsgalopp seine Fahrt traversierend in Richtung Krankenhaus fortsetzte. Schließlich hatte er eine Mission zu erfüllen.

»Du Fritz«, wandte sich Gagge unterm Ziehen dem Verletzten zu, der nur müde nickte.

»Gib fei ja mir ned die Schuld. Mi trifft keine Schuld ned, den Blödsinn hast nur du selbst zu verantworten, gell.«

Gagge konnte die Reaktion von Fritz zwar nicht genau erkennen, interpretierte die müde Kopfbewegung aber wie selbstverständlich als »Ja«.

Die Philosophie des heutigen Tages sollte sich von nun an wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben ziehen: Gagge will im Grunde etwas Gutes machen, doch im Endeffekt kehrt sich alles gegen ihn, so dass er als der große Buhmann dasteht.

Noch bevor das absonderliche Zweigespann an der Ecke zum Wohnhaus ›Dechant-Gsottinger-Grautler‹ vorbeikam, war schon das wilde Geschrei der aufgebrachten Meute zu hören:

»Ja los, hau drauf, lass dir des ned gefallen…!«

Als sich Gagge vorsichtig dem Pulk näherte, traute er seinen Augen nicht: Sein eigener, normalerweise über alle Maßen friedliebender Vater wälzte sich ringend mit Gsottinger auf dem staubigen Straßenpflaster, gewann schließlich die Oberhand und packte seinen Gegner – auf dessen Brustkorb sitzend – mit beiden Händen am Hals:

»Dir geb ich gleich an Mörder, mei Bua is koa Mörder, und scho´ gar ned von deinem Hundsgrüppel.«

Um die beiden Streithähne herum hatte sich eine gewaltige Menschenmenge gruppiert, die sich – natürlich ohne auch nur eine ungefähre Kenntnis der Sachlage zu haben – dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollte.

Dechants kräftige Hände schlossen sich immer enger um den Hals des Unterlegenen. Gellend kreischte Frau Spichtinger:

»Polizei, Polizei!«

Ein Mann neben ihr sagte nur trocken:

»Hoit´s Maul, Trampel!«

Lediglich das beherzte Eingreifen zweier umstehender Männer, die Dechant wegzogen, rettete Gsottinger das Leben. Frau Dechant, klein von Statur, aber wohl geformt, stand bei alledem nur kreidebleich wie paralysiert daneben und konnte sich nicht von der Stelle rühren. Ihr dunkles Haar, das am Hinterkopf von einem Dutt zusammengehalten wurde, brachte ihre klassischen Gesichtszüge besonders gut zur Geltung.

»Was ist da vorne los«, wimmerte plötzlich Fritz mit leiser Stimme in seinem Leiterwagen. Gagge hatte ihn etwas abseits im Schatten einer Hofeinfahrt abgestellt. Im Eifer des Gefechts vernahm einzig Gagge selbst die Frage des Verletzten und wollte sich gerade wieder vor den Karren spannen, um schleunigst den Weg zum Krankenhaus fortzusetzen, als auf einmal die stechende Stimme von Frau Spechtinger aus der Masse hervortrat:

»Da ist der Mörder vom Gsottinger-Buam, da drüben, jetzt schauts doch!«

Ausnahmslos jedermann – auch die beiden Kontrahenten – richtete blitzartig ihren Kopf auf Gagge und Fritz. Da Gsottinger und Dechant normalerweise körperlichen Auseinandersetzungen aus dem Wege gingen und somit keine harten, versierten Kämpfer waren, hatten sie, abgesehen von etlichen blauen Flecken, Abschürfungen vom harten Boden und der Würgemalen bislang keine größeren Verletzungen vorzuweisen.

Dechant bahnte sich als erster seinen Weg durch die gebannte Menschenmenge in Richtung Leiterwagen. Sein prüfender Blick auf Fritz erkannte sofort, dass dieser sehr wohl noch unter den Lebenden weilte. Aus eigener Erfahrung war ihm sofort klar, dass es sich bei der ganzen Sache höchstwahrscheinlich nur um einen dummen Unfall unter Halbwüchsigen handelte. Er erhob seine Hand so als würde er seinem Sohn eine saftige Watschen verabreichen, führte den Schlag jedoch nicht aus, sondern sagte nur drohend:

»Du weißt, was des bedeutet!?«

Gagge nickte:

»Ja, du hast mir grad a richtige runterg´haut.«

»Und, ziagt´s g´scheit?«, wollte der Vater wissen.

»Bluadig weh tut´s, Baba. Schlag hoid ned immer so zua!«

In Anbetracht dieser mildtätigen Haltung wollte sich Gsottinger gerade wieder von hinten auf Gagges Vater stürzen, als Gagge diesen mit einem »Pass auf, Vater« vor dem Angriff warnte. Dechant wich blitzschnell zur Seite, der Widersacher stolperte ins Leere und wurde nun endgültig von zwei Männern festgehalten.

Kurz entschlossen nahm Gagge den Griff des Handwagens auf und wollte gerade wieder losziehen, um Fritz endlich medizinisch versorgen zu lassen. Doch da brüllte plötzlich Frau Gsottinger, die bis jetzt wie erstarrt in der Menschenmenge gestanden war, mit hochrotem Kopf und bebendem Doppelkinn:

»Meinen Buam rührst du nimma o!«

Sie riss Gagge die Deichsel aus der Hand und wollte ihm eine Ohrfeige verpassen. Dies gelang ihr jedoch nicht, weil Gagge reflexartig seinen Kopf aus der Gefahrenzone brachte und ihr Schlag dabei ins Leere ging.

Diese Aktion seiner auch sonst sehr energischen Frau veranlasste Gsottinger nun, sich aus den fesselnden Griffen der beiden Männer zu lösen und endlich seinen Jungen im Leiterwagen in Augenschein zu nehmen.

Anstatt in Anbetracht der Verletzungen seines Sohnes zu erschrecken, war sein erster Kommentar wie folgt:

»Ja wie schaut denn der aus, du schau, der hat bloß no´ sei´ Unterhos´n an.«

»Wo is denn dei´ G´wand, hast des etwa lieg´n lassen? Du weißt schon, dass wir die Hos´n und des Leiberl erst ´kauft haben und was des kost´ hod!?«

Mutter Gsottinger konnte ihn gerade noch davon abhalten, dem blutverschmierten Sohn für sein ›nachlässiges Vergessen‹ eine ordentliche Watschen zu geben.

»Kumm, lass doch den Buam, ja is denn des jetzt wichtig? Du siehst doch, dass er verletzt ist!«

»Ja wie is denn des überhaupt geschehen?«, schnaubte Gsottinger daraufhin.

Mit einem hinterhältigen Blick zu Gagge und nach einigen Ansätzen ächzte Fritz:

»Der Gagge hat mich bösartig-meuchlerisch über´s Geländer von der Flaucher-Bruck´n in die Isar geschmissen«.

»Bua, des is doch ned wahr, was der sagt, oder?«, meldete sich erschrocken Frau Dechant zu Wort.

»Nix is wahr, der lügt! Erstunken und erlogen ist des.«

Mit einem enttäuschten Blick auf Fritz, in dem zu lesen war, dass es für diese Freundschaft keine Zukunft mehr geben würde, verteidigte sich der Verdächtigte weiter:

»Ganz allein seine Schuld. Er wollte groß angeb´n und von der Brücke in den seichten Amazonas, ah Isar springen, ich hab versuacht, ihm des auszureden und ihn zurückzuhalt´n.«

Die scheinheilig-wimmernde Stimme von Fritz hinderte Gagge daran, den Vorfall weiter zu schildern:

»Wenn´s ihr mich ned bald zu einem Doktor bringt´s, verblut ich wahrscheinlich, außerdem tut mein Fuß gemein weh.«

Gsottinger besann sich knurrend und sagte mit einem verächtlichen Blick auf Dechant:

»Das büßt´s ihr mir noch. Blutrache für ewige Zeiten. Euch mach ich das Leben zur Hölle.«

Er holte nochmal tief Luft und setzte nach einer bedeutungsvollen Pause mit einem Blick auf Gagge nach:

»Junges Blut.«

Mit einem Mal war es mucksmäuschenstill. Nur vom Ende der Straße herauf hörte man die Glocke des Hausierers, der mit lauter Stimme »Kartoffel, neue Kartoffel, fünf Pfund, eine Mark« ausrief. Danach kehrte die sonderbare Stille zurück und man hatte das Gefühl, die Zeit stände still.

Inmitten dieser bleiernen Atmosphäre erklang unangenehm und völlig unpassend die bis ins Falsett hochgeschraubte Stimme der ›Dame‹ Spichtinger:

»Was hat der Gsottinger g´sagt?«

›Dame‹ Spechtinger antwortete:

»Blutrache…junges Blut.«

Tröpfelnder Weise kam auch wieder Bewegung in die Menge und Gsottinger hob die Deichsel des Leiterwagens an, um seinen Sohn nun endlich ins Krankenhaus zu transportieren. Seine Frau schob indessen beherzt hinten an, da Gsottinger nach dem harten Kampf nicht mehr allzugut zu Fuß war.

Die Menge allerdings diskutierte noch eifrig hin und her über die Schuldfrage bei diesem nervenaufreibenden Ereignis. Es hatte sich bei Einigen Zweifel an der Unschuld von Gagge breitgemacht, doch letztendlich schwappte die allgemeine Sympathie wieder zu den Dechants über, weil sie die Alteingesessenen im Viertel und die Anderen eben nur die ›Dazugezogenen‹ waren.

Da es wohl das Gesetz einer jeden Menschenmenge ist, dass sich die Gemüter schnell gegeneinander erhitzen, aber ebenso rasch auch wieder beruhigen, zerstreute sich der Pulk dann auch bald und jeder verschwand dahin zurück, woher er gekommen war. Es war, als wäre nie etwas gewesen.

Als letztes verließen speckschwarten-wabbernd die Damen Spichtinger und Spechtinger mit glücklichen Gesichtern und folgenden Worten den Schauplatz:

»Blutrache, bitteschön, lieber Gott, lass doch solche Sachen öfter geschehen! Was für ein Tag!«

Zurück blieben nur Vater, Mutter und Sohn Dechant, die nicht recht wussten, was sie sich zu sagen hatten.

»Und jetzt hoam, und du Bua schilderst uns genau, wie sich alles zugetragen hat«, unterbrach Herr Dechant schließlich das betretene Schweigen und zeigte dann stumm in Richtung Wohnung. Gagge rührte sich nicht vom Fleck, schaute seinem Vater ins Gesicht und flüsterte:

»Bab, was ist junges Blut?«

Der Vater erwiderte scharf:

»Von jetzt bis mindestens morgen in der Früh sprichst du nur, wenn du was g´fragt wirst. Ansonsten bleibt dein Mund zu wie zugenäht.«

Mit einer bestimmten Kopfbewegung gab der Vater seinem Jungen den Weg vor.

Martha Dechant rührte sich jedoch nicht vom Fleck. Dies veranlasste ihren Mann dazu, sie zu fragen, ob sie denn hier übernachten wolle.

Es folgte wieder dieselbe Kopfbewegung, der jetzt auch Martha Folge leistete. So trottete das Dreigespann unter Begleitung von Glocke und Stimme des Hausierers in Richtung Wohnung:

»Kartoffel, neue Kartoffel, fünf Pfund, eine Mark!«

Es bliebe noch anzumerken, dass der Leiterwagen vom Angler-Hansi natürlich nie mehr zu seinem eigentlichen Eigentümer zurückkehrte.

Sicherlich wäre unter normalen Umständen die ganze Angelegenheit zwischen den Dechants und den Gsottingers nach einiger Zeit geklärt worden und damit wieder ausgestanden gewesen. Doch dieser Fall war anders gelagert: