Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

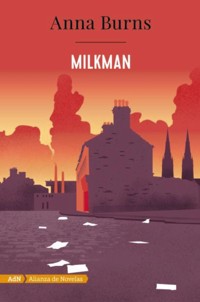

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: AdN Alianza de Novelas

- Sprache: Spanisch

PREMIO MAN BOOKER 2018 GANADORA DEL NATIONAL BOOK CRITICS CIRCLE AWARD 2019 En esta ciudad anónima, ser interesante es peligroso. La hermana mediana, nuestra protagonista, se empeña en evitar que su madre descubra a su posible novio y en no dar explicaciones sobre su encuentro con el lechero. Pero en cuanto el primer cuñado descubre su situación y hace correr el rumor, la hermana mediana se vuelve «interesante». Lo último que ella quiere. Porque ser interesante implica que te presten atención y eso es peligroso. "Milkman" es una historia de rumores y habladurías, de silencio y sordera intencionada en la época álgida del conflicto de Irlanda del Norte. Es la historia de una inacción con grandísimas consecuencias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 661

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

1

2

3

4

5

6

7

Agradecimientos

Créditos

Para Katy Nicholson, Clare Dimond y James Smith

1

El día que fulano de tal me apuntó al pecho con una pistola, me dijo que daba asco y amenazó con pegarme un tiro fue el mismo día que murió el lechero. Se lo cargó una de las brigadas del Estado, y a mí que matasen al tipo me dio igual. A otros sí les importó, y algunos de ellos eran esos que, como se suele decir, me conocían de vista pero no de hablar conmigo, aunque hablasen de mí porque ellos mismos (o, mejor dicho, el primer cuñado) habían hecho circular el rumor de que yo estaba liada con ese lechero, de que yo tenía dieciocho y él, cuarenta y uno. Yo sabía los años que tenía el hombre, no porque le hubieran pegado un tiro y hubiese salido en los medios, sino porque antes de eso, durante meses antes de que lo mataran, la gente, los del rumor, habían hablado de que cuarenta y uno y dieciocho era asqueroso, que veintitrés años de diferencia era asqueroso, que él estaba casado y yo no debía meterme donde no me llamaban, porque había un montón de personas discretas de las que pasaban inadvertidas a las que bien había que echarles un ojo. También había sido culpa mía, al parecer, lo del lío con el lechero. Aunque yo no tenía un lío con el lechero. No me caía bien, y su insistencia y los intentos de tener un romance conmigo me asustaban y me confundían. El primer cuñado también me caía gordo. Entre sus compulsiones estaba inventarse cosas sobre la vida sexual de los demás. Sobre mi vida sexual. Cuando yo era más pequeña, cuando tenía doce años y él apareció en un momento de debilidad de mi hermana mayor porque ella había cortado con su novio de hacía años que la había engañado, este tipo nuevo la dejó embarazada y se casaron de inmediato. En cuanto me conoció, empezó a hacerme comentarios vulgares sobre la almeja, la raja, el higo, la chona, el conejo, la chirla, el bisílabo; y usaba palabras, palabras sexuales que yo no entendía. Él era consciente de que yo no las comprendía, pero también de que sabía lo suficiente para pillar que iba de sexo. Eso le gustaba mucho. Tenía treinta y cinco años. Doce y treinta y cinco. Otros veintitrés años de diferencia.

Así que hacía sus comentarios sintiéndose con derecho a ello, y yo no decía nada porque no sabía cómo responderle a una persona así. Jamás soltaba nada cuando mi hermana estaba delante, pero siempre que ella salía de la habitación, se le encendía un interruptor dentro. Lo bueno es que no me intimidaba físicamente. En esa época, en aquel lugar, la violencia era la vara de medir que todo el mundo usaba para juzgar a los que los rodeaban, y a él se le veía que no era así, que no actuaba desde esa perspectiva. De todos modos, su naturaleza depredadora me paralizaba. Resumiendo, él era un mierda y ella estaba fatal por culpa del embarazo, por seguir queriendo a su novio de hacía años y, además, no daba crédito a lo que él le había hecho y no se fiaba de que no la echase de menos, aunque no la echaba de menos. Y ya estaba con otra. Mi hermana mayor no veía al hombre que tenía en casa, no veía al hombre mayor con el que se había casado a pesar de ser demasiado joven, y demasiado infeliz, y de estar demasiado enamorada (y no de él) para estar con él. Dejé de visitarla por muy triste que estuviera porque no podía soportar las palabras y las caras que ponía el primer cuñado. Seis años después, mientras él aún intentaba rascar algo conmigo y con mis demás hermanas mayores, cuando las tres lo habíamos rechazado (de forma directa o indirecta, con educación o con un «vete a tomar por el culo»), el lechero apareció en escena de la nada, sin que tampoco nadie lo invitase, aunque él era mucho más amenazador, mucho más peligroso.

Yo no sabía de quién era lechero. Nuestro no. No creo que fuese el lechero de nadie. No cogía pedidos. Nunca cargaba con leche, ni siquiera hacía el reparto. Además, tampoco llevaba una camioneta de lechero, sino que iba en coche, coches diferentes, a menudo muy cantones, aunque él no fuese de llamar mucho la atención. Aun así, debo decir que yo no reparé en él ni en sus vehículos hasta que empezó a pasearse delante de mí con ellos. Luego estaba esa furgoneta: pequeña, blanca, anodina, cambiante. De vez en cuando también se lo veía al volante de esa furgoneta.

Apareció un día en uno de sus coches mientras yo iba andando y leyendo Ivanhoe. A menudo caminaba leyendo libros. Yo no le veía nada malo a esa costumbre, pero se convirtió en una prueba más en mi contra. «Lee mientras anda» no faltaba en la lista.

«Tú eres una de las crías de los tal, ¿verdad? Sí, mengano de cual era tu padre. Tus hermanos este, ese, el otro y el de más allá jugaban en el equipo de hurling. Sube, que te llevo.»

Lo había dicho como si nada, y la puerta del copiloto ya se abría. Yo iba leyendo y me sobresalté, no había oído el coche. Tampoco había visto nunca al hombre que estaba al volante. Se había inclinado hacia mí y me miraba con una sonrisa, amable y muy atento. Pero para entonces, con dieciocho años, lo de las sonrisas, la amabilidad y la atención me hacía saltar las alarmas. No era porque se ofreciera a llevarme, porque los que tenían coche acostumbraban a parar y ofrecerse a llevar a los que pasaban por allí: en aquella época los coches no abundaban y el transporte público era intermitente por las amenazas de bomba y los secuestros de vehículos. Puede que entonces ya se supiera lo que significaba ir en coche muy despacio junto a la acera, pero no se veía mucho. Desde luego, yo nunca lo había visto. En cualquier caso, yo no quería que me llevase a ninguna parte. Eso hablando en general. Me gustaba andar; andar y leer, andar y pensar. Pero, en particular, no quería subirme al coche de ese hombre y no sabía cómo decírselo, pues él no había sido desagradable y conocía a mi familia, que para algo había mencionado las credenciales, a los varones de la casa, y no podía ser grosera cuando él no lo había sido. Así que dudé, o me quedé helada, cosa que era descortés. «Prefiero andar —le dije—, estoy leyendo.» Y le enseñé el libro, como si Ivanhoe pudiera explicar la caminata, la necesidad de ir a pie. «Puedes leer en el coche», contestó él, y no recuerdo qué más le dije. Al final, él se rio. «No pasa nada, tampoco te preocupes. Disfruta del librito», cerró la puerta del coche y se marchó.

La primera vez, eso fue todo lo que pasó, pero ya surgieron rumores. Mi hermana mayor vino a verme porque la mandó su marido, el cuñado que para entonces tenía cuarenta y un años. Su deber era informarme y alertarme. Me dijo que me habían visto hablando con el tipo.

«Vete a la mierda —le dije—. ¿Qué significa que me han visto? ¿Quién me ha visto? ¿Tu marido?»

«Más te vale que me escuches.» Pero yo no quería escuchar; por él y su doble rasero, y porque ella le hacía caso. Aún no me había dado cuenta de que la culpaba a ella, de que llevaba tiempo culpándola a ella por las cosas que él llevaba tanto tiempo diciéndome. Tampoco sabía que le tenía tanto rencor por haberse casado con él cuando ni lo quería ni podía respetarlo de ningún modo, porque debía de estar al tanto (¡cómo no verlo!) de todo lo que él se apañaba para hacer por su cuenta.

Ella insistió, intentó aconsejarme que me comportase, advertirme que sería peor para mí, que de todos los hombres con los que… Pero yo ya estaba harta. Me puse como una fiera y empecé a soltar reniegos, porque a ella no le gustaban las palabrotas y era la única manera de hacer que se marchase. Entonces le grité por la ventana que si ese cobarde tenía algo que decirme, que viniera a decírmelo a la cara. Y fue un error: dejarme llevar por las emociones, permitir que me viesen y me oyeran así, gritando por la ventana, por la calle, dejarme arrastrar. Casi siempre conseguía no caer tan bajo, pero estaba furiosa. Había acumulado mucha rabia contra ella por ser la mujercita, por hacer siempre todo lo que él le decía, y también contra él, por tratar de contagiarme su ruindad. Noté que me empecinaba, que me subía el nivel de métete en tus asuntos. Por desgracia, cuando eso ocurría, me obstinaba, me negaba a aprender de la experiencia y acababa tirando piedras sobre mi propio tejado. En cuanto al rumor sobre el lechero y yo, lo desestimé sin ni siquiera tomarlo en cuenta: en la zona siempre se había dado una intromisión generalizada e intensa. La marea traía los chismes y luego se los llevaba, iban y venían, y al final la gente buscaba otro blanco. Así que no presté atención al romance con el lechero. Entonces él apareció de nuevo: esta vez a pie, mientras yo corría por la carretera de los parques y los embalses.

Estaba sola y no iba leyendo, porque nunca leía mientras corría. Y allí apareció él de nuevo, salido de la nada, corriendo a mi lado, donde jamás había estado. En un abrir y cerrar de ojos, corríamos juntos como si siempre hubiéramos corrido juntos y me sobresalté, igual que me sobresaltaría con cada uno de los encuentros que sucederían con ese hombre, a excepción del último. Al principio él no habló, y yo no podía hablar. Hasta que se dirigió a mí y dijo algo como en plena conversación, como si también estuviéramos siempre conversando. Frases breves, pronunciadas con algo de esfuerzo debido a mi paso, sobre mi lugar de trabajo. Sabía a qué me dedicaba: dónde trabajaba, lo que hacía allí, a qué horas, qué días, que para llegar allí todas las mañanas cogía el autobús de las ocho y veinte, siempre que no lo hubieran secuestrado, y este me llevaba al centro. También declaró que yo nunca cogía ese autobús para volver a casa. Cosa que era cierta. Todos los días de la semana, hiciera el tiempo que hiciese, ya hubiera tiros o bombas, enfrentamientos o disturbios, prefería regresar a pie mientras leía un libro. Ese libro era del siglo XIX, ya que los libros del siglo XX no me gustaban porque el siglo XX no me gustaba. Ahora que lo pienso, supongo que el lechero ya sabía todo eso.

Así que dijo lo que quería decir mientras recorríamos uno de los laterales de la balsa grande. Había otra más pequeña cerca de la zona infantil, un poco más abajo. Miraba al frente mientras me hablaba y no se volvió hacia mí ni una sola vez. A lo largo de ese segundo encuentro, no me hizo ni una pregunta y tampoco parecía querer respuestas. Yo tampoco habría sido capaz de proporcionárselas, porque me había quedado en: «¿de dónde ha salido?». Además, ¿por qué actuaba como si me conociese, como si nos conociéramos, cuando no era así? ¿Por qué daba por sentado que no me molestaba que estuviera a mi lado cuando sí me molestaba? ¿Por qué no podía yo parar de correr y decirle a ese tipo que me dejara en paz? Aparte de «¿de dónde ha salido?», nada de eso se me ocurrió hasta más tarde, y no me refiero a una hora más tarde. Me refiero a veinte años más tarde. En ese momento, a la edad de dieciocho años y habiéndome criado en una sociedad de gatillo muy fácil donde las reglas del juego eran que si no te infligían violencia física ni te dirigían insultos verbales rotundos ni se producía algo en la vecindad de las miradas ofensivas, no pasaba nada, ¿cómo podía estar yo sufriendo un ataque por parte de algo que no estaba sucediendo? A los dieciocho, yo no acababa de comprender todo lo que constituía un comportamiento invasivo. Tenía cierta noción, una intuición, repulsión por algunas situaciones y personas, pero no sabía que la intuición y la repulsión contaban, no sabía que tenía derecho a sentir aversión, a no soportar a cualquiera y a todo el que se me acercase. Lo mejor que podía hacer en esa época era esperar que la persona en cuestión se diese prisa en decir lo que él o ella deseara decir con la intención de ser amable y amigable, y que se marchase, o marcharme yo, con educación y rapidez, tan pronto como me fuera posible.

Ya en ese segundo encuentro sabía que le atraía al lechero, que él intentaba algo. Era consciente de que no me gustaba atraerlo y de que no lo correspondía. Sin embargo, él no había pronunciado ni una sola palabra que comunicase esa atracción de manera directa. Y tampoco me pidió nada. No me tocó físicamente. Ni una sola vez en lo que llevábamos del segundo encuentro me había mirado siquiera. Además, era mayor que yo, mucho mayor, así que me pregunté si era posible que me equivocara, que la situación no fuese la que yo había imaginado. En cuanto a lo de correr, aquel era un lugar público. Dos grandes parques adyacentes durante el día y un entorno siniestro de noche, aunque de día también tenía su aire funesto. A la gente no le gustaba admitir que la porción diurna daba escalofríos porque todo el mundo quería disponer al menos de un lugar al que ir. Pero el territorio no era mío, y eso quería decir que él tenía el mismo derecho a correr por allí que yo, del mismo modo que los críos de los setenta se sentían autorizados a ir allí a beber alcohol, y otros algo mayores en los ochenta se sentían libres de esnifar cola, y otros aún más mayores en los noventa iban allí a inyectarse heroína, igual que en ese momento las fuerzas del Estado se escondían en el parque para fotografiar a los renegantes del Estado. También tomaban fotos de aquellos que se relacionaban con ellos, los conociesen de antemano o no, y eso fue lo que ocurrió llegado ese punto. Se oyó un clic justo cuando el lechero y yo pasábamos por delante de un arbusto, y aquel era un arbusto por delante del cual yo había pasado corriendo muchas veces sin que se oyesen clics. Era consciente de que en esa ocasión era por el lechero y por su implicación, y por «implicación» me refiero a conexiones, y por «conexiones» me refiero a rebelión activa, y por «rebelión activa» me refiero a «renegante enemigo del Estado debido a los problemas políticos que tenían lugar en la zona». Es decir, que a partir de ahí me tendrían fichada en alguna parte, en alguna foto, como una persona relacionada, antes desconocida, pero ahora sin duda conocida. El propio lechero no hizo mención del clic, a pesar de que era imposible que no lo hubiera oído. Yo lidié con el asunto acelerando el paso para acabar con la carrera y fingiendo que no había oído nada.

Sin embargo, él fue bajando la marcha poco a poco hasta que acabamos caminando. No porque no estuviera en forma, sino porque no era corredor. Correr no le interesaba. Eso de salir a correr alrededor de las balsas donde yo jamás lo había visto corriendo no era por el hecho de correr en sí. No se me escapaba que lo de correr era por mí. Pero me dio a entender que era cuestión de ritmo, que frenaba el paso por el ritmo, aunque yo sabía de ritmo y para mí no se trataba de andar durante una carrera. Aun así, no podía decirlo, pues no podía estar más en forma que aquel hombre, no podía conocer mi propio régimen mejor que él, porque, en este lugar, el condicionamiento de los varones y de las hembras no lo habría permitido. Se trataba de «yo soy hombre y tú, mujer». Es decir, de lo que podías decirle a un chico si eras una chica, a un hombre si eras una mujer o a un hombre si eras una chica; y de lo que no te estaba permitido decir, sobre todo oficialmente, en público o a menudo. Se trataba de las chicas a las que no se toleraba si se pensaba de ellas que no deferían a los varones, que no reconocían la superioridad de los varones e incluso llegaban al borde de contradecirlos; es decir, la hembra caprichosa, una especie insolente y demasiado segura de sí misma. No obstante, no todos los chicos ni todos los hombres eran así. Algunos se reían y esos hombres agraviados les hacían gracia. Esos me caían bien, y el medio novio era uno de ellos. El día que le conté que unos chicos que yo conocía se odiaban, pero aunaban su rabia ante lo escandalosa que era Barbra Streisand, se había reído y había respondido: «Me quieres engañar, no puede ser tan exagerado. ¿Lo dices en serio?», y lo mismo cuando le hablé de los chicos que se indignaban porque Sigourney Weaver matase a la criatura en esa película nueva cuando ninguno de los hombres de la película había conseguido matar a la criatura, y de los chicos que reaccionaban contra Kate Bush por ser felina y contra los gatos por sus cualidades femeninas, aunque no le conté lo de los gatos que aparecían muertos y mutilados en algunos callejones, hasta el punto de que en la zona ya casi no quedaba ni uno. En lugar de eso, yo había acabado hablando de que la gente aún admiraba a Freddie Mercury siempre que pudiera negarse que fuera mariquita, cosa que hizo que el medio novio posara la cafetera (él y su amigo el chef eran los únicos de entre toda la gente que yo conocía que tenían cafetera), se sentase y se riera de nuevo.

Ese era mi medio novio desde hacía casi un año, con quien quedaba los martes por la noche, algunos jueves por la noche, casi todos los viernes por la noche hasta el sábado y todos los sábados por la noche hasta el domingo. A veces, parecía que salíamos. Otras, no tanto. Algunos de su barrio nos veían como una pareja estable. Aunque la mayoría nos veía como una de esas parejas que no lo eran, una pareja de esas cuyos integrantes se veían de manera habitual, pero que no podían considerarse emparejados de verdad. A mí me habría gustado que estuviésemos emparejados de verdad y salir con él de manera oficial, cosa que en algún momento dado yo le había dicho al medio novio, pero él había contestado que no, que no era lo que yo quería, que debía de habérseme olvidado y que por eso él me lo aclararía: es que ya lo habíamos intentado. Él había sido el chico con quien yo iba en serio y yo la chica con la que él iba en serio; nos veíamos y planeábamos y nos dirigíamos, tal como hacían las parejas de verdad, hacia un objetivo futuro. Pero dijo que entonces me había puesto rara. Que él también se había puesto raro y que jamás me había visto tan asustada. Mientras él hablaba, me vino a la memoria un recuerdo vago de lo que me relataba. Sin embargo, otra parte de mí pensaba: «¿se lo habrá inventado?». Dijo que él había propuesto, por el bien de lo que tuviésemos, que dejásemos de ir en serio, cosa que, según él, no había sido más que un intento por mi parte de «hablar de sentimientos», a pesar de que, a juzgar por cómo me había puesto de rara cuando lo habíamos hecho y dado también que yo hablaba de sentimientos menos aún de lo que él hablaba de sentimientos, yo no debía de creer en semejante cosa. Y me había propuesto que lo mejor sería volver a la zona media de no saber si salíamos o no. Así que eso habíamos hecho, y al parecer yo me había calmado y él se había calmado también.

En cuanto al terreno oficial de lo femenino y lo masculino, y de lo que las mujeres podían decir y lo que jamás debían decir, yo no pronuncié ni palabra cuando el lechero me hizo moderar el paso y, al final, frenar del todo. Una vez más, no me parecía grosero, al menos no de manera intencionada, así que yo no podía serlo y continuar corriendo. Por eso dejé que me frenara ese hombre al que no quería tener cerca y, llegado ese punto, él dijo algo sobre lo mucho que yo andaba cuando no estaba corriendo y esas son unas palabras que desearía que él no hubiera dicho o que yo no hubiera oído en absoluto. Me dijo que estaba preocupado, que no le convencía y, mientras tanto, seguía sin mirarme. «No me convence —dijo— que corras y camines tanto. Demasiado correr y caminar.» Dicho eso, y sin una palabra más, dobló una esquina al llegar al final del parque y desapareció. Igual que la vez anterior con el coche cantón, esa vez la aparición repentina, la proximidad, la osadía, el clic de la cámara, su opinión sobre mi costumbre de correr y andar y esa salida abrupta me causaron mucha confusión y demasiado sobresalto. Sí, estaba impactada, pero era por algo que tenía que ser demasiado pequeño e insignificante, demasiado normal para impactarme de aquel modo. Sin embargo, a raíz de eso pasaron horas antes de que me diera cuenta, ya en casa, de todo lo que él sabía sobre mi trabajo. Yo ni siquiera recordaba cómo había llegado a casa, porque después de que se marchase había intentado seguir corriendo, continuar con lo programado, fingir que su aparición no había tenido lugar o que, por lo menos, no había significado nada. Pero entonces, porque estaba distraída, porque estaba confundida, porque no estaba siendo sincera, resbalé con unas hojas de papel satinado que se habían soltado de alguna revista. Era una foto a doble página de una mujer de pelo largo y rebelde que llevaba medias, liguero y una prenda negra de encaje. Me sonreía recostada, ofreciéndose a mí; entonces patiné y perdí el equilibrio, y al caer sobre el pavimento me vi de frente con su bisílabo.

2

La mañana siguiente de ese entrenamiento, antes de lo habitual y sin decirme a mí misma por qué, di un rodeo hasta el otro lado del distrito para coger otro autobús hacia el centro. Luego usé esa misma línea para volver a casa. Por primera vez no leí mientras andaba. Como antes, tampoco me dije el motivo. Además, me salté el siguiente entreno. Tuve que hacerlo, por si acaso él reaparecía en la carretera de los parques y los embalses. La cuestión era que si corrías en serio, si eras corredora de fondo, y de ciertas creencias y de cierta parte de la ciudad, no te quedaba mucho más remedio que incorporar ese tramo del territorio a tu programa. De otro modo, la ruta quedaba abreviada debido a la geografía de la religión, y eso significaba dar vueltas alrededor de una zona mucho más pequeña para conseguir un efecto comparable. A pesar de que me encantaba correr, la monotonía de rueda de hámster me indicaba que tampoco me gustaba tanto y durante siete días enteros no salí a correr. Tenía pinta de que no saldría nunca más, pero en un momento dado mi obsesión me venció. La tarde del séptimo día sin salir a entrenar, decidí regresar a la carretera de los parques y los embalses, pero esta vez en compañía del tercer cuñado.

El tercer cuñado no era el primer cuñado. Era un año mayor que yo y lo conocía desde la infancia: un loco del ejercicio, un loco de las peleas callejeras; básicamente, un loco en general. Me caía bien. También les caía bien a los demás. Cuando se acostumbraban a él, le cogían cariño. Otra de sus características era que nunca chismorreaba, nunca hacía comentarios indecentes ni burlas sexuales ni de cualquier otro tipo. Tampoco hacía preguntas entrometidas o manipuladoras. De hecho, casi nunca hacía preguntas. En cuanto a las peleas, este hombre peleaba con hombres. Nunca con mujeres. No en vano, la aberración mental que le había diagnosticado la comunidad era que esperaba de las mujeres que fuesen valientes, inspiradoras e incluso figuras míticas y sobrenaturales. Además, se suponía que debíamos altercar con él y, más o menos, desautorizarlo; eso era muy inusual, pero formaba parte de sus normas férreas sobre las mujeres. Si una no se comportaba como un ser mítico y todo eso que he dicho, él intentaba forzar la situación en esa dirección volviéndose un poco dictatorial. Lo incomodaba tener que hacerlo, pero tenía fe en que en cuanto ella reaccionase con la ayuda de su despotismo improvisado, recordaría quién era y reclamaría con indignación su algo más allá de lo físico. «No muy equilibrado», decían algunos hombres de la zona; probablemente, todos los hombres de la zona. «Pero si tiene que tener algún desequilibrio —respondían todas las mujeres de la zona—, creemos que es mejor que proceda de este modo.» Así pues, con su gran estima por todo lo femenino, se hizo popular entre ellas sin darse cuenta de lo popular que era, y eso lo volvió aún más popular. Era de importancia beneficiosa (y con esto me refiero a mí y al problema que en ese momento tenía con el lechero) que todas las mujeres de la zona tuvieran esa opinión del cuñado. No solo una mujer ni dos ni tres ni cuatro. Aquí los grupos reducidos de mujeres, a menos que fueran esposas, madres o grupis de, o estuvieran vinculadas de algún modo a los hombres que ejercían el poder, es decir, a los paramilitares de la zona, no habrían conseguido nada en caso de intentar dirigir una actuación en la comunidad o influir en la opinión pública en beneficio propio. Sin embargo, esas mismas mujeres en masa sí ejercían poder y, en las escasas ocasiones en las que se alzaban en contra de alguna circunstancia local, cívica o social, mostraban una fuerza sorprendente y formidable de la que no tenían más remedio que tomar nota otras fuerzas que en general se consideraban más formidables. Esas mujeres estaban unidas en la estima de su paladín, y eso implicaba que lo protegían. Así estaba la cosa entre el tercer cuñado y las mujeres. En cuanto a él y los hombres de la zona, tal vez ellos mismos se asombrasen de que la mayoría lo respetase y le tuviera estima. Su físico magnífico y su comprensión instintiva del código combativo masculino de la zona le otorgaban las credenciales adecuadas, aun cuando su costumbre de deberse a las mujeres había alcanzado un nivel de majadería extrema. En consecuencia, en la zona era aceptado por todos, igual que yo lo aceptaba, y en otras épocas ya había salido a correr con él, aunque después lo había dejado. Su visión tiránica del ejercicio físico superaba mi propia visión tiránica del ejercicio físico. Su método había resultado ser demasiado intenso, demasiado restringido, demasiado ofensivo con la realidad. De todos modos, decidí reanudar el entrenamiento con él, no porque su físico fuera a intimidar al lechero y este pudiera temer que quisiese pelearse con él. Era cierto que no era tan joven ni estaba en tan buena forma como el cuñado, pero la juventud y la aptitud física no lo son todo y, a menudo, ni siquiera cuentan para nada. Por ejemplo, no hace falta ser joven y buen corredor para disparar un arma, y yo estaba segura de que el lechero era perfectamente capaz de eso. Eran sus huestes, esa estima que superaba la barrera entre géneros lo que yo esperaba que disuadiese al lechero. Si objetaba a que el cuñado me acompañase, no solo se enfrentaría al oprobio de toda la comunidad local, sino que su reputación como uno de nuestros disidentes de mayor prestigio y más alto rango se hundiría hasta el punto de verse fuera de todas las casas de seguridad, en la trayectoria de todos los vehículos de patrullas militares, como si no fuese uno de nuestros principales y más influyentes héroes, sino un mero policía del Estado enemigo, un soldado enemigo de la otra orilla o incluso uno de los paramilitares de ahí enfrente que defendían el Estado enemigo. Como renegante que dependía en gran medida de la comunidad local, yo suponía que no querría enemistarse con nadie por mí. Así que ese era el plan, un buen plan que me daba confianza y cuyo único fallo era que no se me hubiese ocurrido siete días y seis noches antes. Pero se me había ocurrido entonces y lo siguiente era ponerlo en marcha. Me puse la ropa de correr y salí en dirección a la casa del tercer cuñado.

La casa del tercer cuñado estaba de camino a la carretera de los parques y los embalses y, cuando me acerqué, todo cumplía mis expectativas: el cuñado en el jardín de delante, equipado y calentando. Iba farfullando reniegos, y creo que ni él mismo sabía que lo hacía. «Joder, joder», le salió en voz baja mientras estiraba el gastrocnemio derecho y después el gastrocnemio izquierdo, seguido de más joderes durante el estiramiento de los músculos sóleo derecho e izquierdo; entonces me habló de perfil, porque estirar era un asunto que requería atención, y sin dar muestras de que yo había aparecido para correr con él tras haber dejado pasar una brecha considerable de tiempo desde la última vez que había corrido con él, dijo: «Hoy haremos trece kilómetros». «Vale —respondí—. Que sean trece.» Eso lo impactó. Yo sabía que esperaba de mí que frunciese el ceño y afirmase que trece kilómetros era justo lo que no íbamos a hacer; a continuación, debía aseverar de modo imperialista y divino cuántos kilómetros correríamos. Sin embargo, tenía al lechero en la cabeza y la cantidad de kilómetros me daba igual. Se enderezó y me miró. «¿Me has oído, cuñada? He dicho que quince kilómetros. Dieciséis. Veinte kilómetros es lo que haremos.» De nuevo, esa era la señal para que yo discrepase y se lo discutiera. Cualquier otro día yo lo habría complacido, pero en ese momento me traía sin cuidado si corríamos a lo largo y ancho del país hasta el punto en el que la más mínima tos, aunque fuese otra la persona que tosiera, hiciese que se nos cayeran las piernas. De todos modos, lo intenté. «Uy, no, cuñado. Veinte kilómetros no, de eso nada.» «Sí. Veintidós.» Era obvio que yo no me había esforzado lo suficiente. Es más, dada la naturaleza de mi sexo, mi actitud irreflexiva lo inquietaba de verdad. Me clavó una mirada intensa, tal vez mientras se preguntaba si estaba enferma o algo. Yo nunca sabía qué cosas se planteaba el cuñado, pero sí que no era cuestión de que no quisiera o no pudiera correr los veintidós kilómetros. Para él, que necesitaba que lo contradijesen, como para mí, que estaba preocupada por culpa del lechero, la cantidad de kilómetros era lo más irrelevante del mundo. El problema era que yo no había intentado amedrentarlo, y se arrancó con su «yo no soy de amedrentar, pero», lo que significaba que debía prepararme para un episodio prolongado de debate unilateral, pero justo entonces su esposa, mi tercera hermana, salió al jardincito.

«¡Otra vez a correr!», gruñó la hermana, con sus pantalones de pitillo y las chanclas y las uñas de los pies cada una pintada de un color diferente. Esto era antes de la época en que la gente que no fuera del antiguo Egipto se pintase las uñas de colores distintos. Tenía un vaso de whisky Bushmills en la mano y uno de Bacardí en la otra porque aún estaba en la fase de decidir cuál sería su primer trago. «Sois unos mierdas —dijo—. Unos estirados y unos controladores. Obsesivos, quisquillosos, locos de la… En fin, ¿qué clase de cabrón sale a correr…?» Dejó la frase a medias, porque allí se presentaron cinco de sus amigas. Dos de ellas empujaron la pequeña verja del jardín con el pie, ya que con los brazos no podían empujar nada porque los tenían cargados de alcohol. El resto atravesaron el seto y, una vez más, lo dejaron hecho unos zorros. Era un seto en miniatura, de dos palmos de altura, una decoración, como lo llamaba mi hermana; aunque no decoraba nada porque la gente se olvidaba de que existía y lo atravesaba o tropezaba con él, que es lo que habían hecho esas tres amigas. Como follaje, volvía a sufrir, había vuelto a perder la forma porque esas mujeres lo atravesaban para entrar en el jardín. Antes de embutirse en la casa diminuta, se burlaron como siempre de nosotros dos, los corredores. Lo hicieron al pasar, porque nos interrumpieron la sesión de estiramientos a empujones, la tradición de siempre que topaban con nosotros en alguna postura solemne de calentamiento. Al final, antes de que cerrasen la puerta de la casa y de que nosotros dos saltásemos por encima del seto para echar a correr, ya se olía el tabaco y se oían las risas y las palabrotas que venían del salón; también se oía el chorro de algún trago largo vertido en un vaso alto.

Bordeamos el embalse de arriba siete días después de la última vez que yo lo había recorrido con el lechero, mientras el tercer cuñado renegaba para sus adentros. Yo estaba atenta a la posible interrupción, aunque no quería tener a esa persona en la cabeza. Quería tener al medio novio en la cabeza, porque allí había estado él, y bien cómodo, hasta que los nervios por culpa del lechero lo habían echado del sitio. Era martes y habíamos quedado por la tarde, después del entrenamiento y cuando él hubiera acabado de trastear con el coche destartalado más reciente. Al actual yo lo llamaba el gris, y él lo llamaba un cero equis no sé qué de color plateado y apartaba el blanco que ya había arreglado para ponerse con el gris hecho polvo y empezar la reanimación de inmediato; sin embargo, cuando yo había entrado en el salón de su casa el martes anterior, en el suelo había una pieza distinta. Le dije: «Hay un poco de coche en el suelo», y él contestó: «Sí, ya lo sé. ¿A que es genial?». Entonces me contó que todos (refiriéndose a sus compañeros de trabajo) habían tenido orgasmos porque en el taller les había llovido del cielo un vehículo de motor superespecial, manufacturado por un fabricante de ensueño, «¡Gratis, joder! ¡No querían nada a cambio! —gritó—. ¿Te imaginas? Ni perras… ni perros», refiriéndose al dinero y a que los dueños no querían nada de eso. Parecía muy impactado, y no me quedó claro si topar con ese coche de ensueño había sido algo bueno o malo. Estaba a punto de preguntárselo, pero él aún no había terminado. «La gente que lo ha traído —dijo— nos ha dicho: “También podéis quedaros con la cocina rota, con ese cacho de frigorífico, el escurridor de rodillo y una moqueta andrajosa que no está mal; lo que pasa es que huele un poco, aunque podéis lavarla para ponerla en el baño. También con todo el cristal roto y con los bloques de hormigón y las bolsas de escombros, para hacer unos buenos cimientos para una galería o un porche”. Entonces hemos pensado —continuó el medio novio— que esos pobres viejos creían que aquello era un chatarrero y no un taller mecánico, y que a lo mejor no estaba bien aceptarles el Blower porque se habían confundido y no sabían lo que hacían, y que tampoco sabían lo que podía valer ese coche, incluso en ese estado. Ha habido codazos y comentarios por lo bajini en plan: “No digas nada. Quieren deshacerse de él, así que nos lo quedamos”, pero al final se lo hemos dicho, aunque reformulando la parte de estar mal de la cabeza, para no ofender a nadie, claro». Me contó que la pareja había contestado: «¿Qué decís, que somos idiotas o algo? ¿Queréis decir que somos pobres o algo así? ¿Qué decís? ¿Qué? —Y que se habían puesto faltones—. Si os pensáis que estamos locos, cabrones, nos marchamos y nos llevamos los muebles, los escombros, los maderos, el Blower Bentley, la moqueta y el excelente material que os hemos traído con toda nuestra buena voluntad. Tomadlo o dejadlo, a nosotros nos da igual». «Claro que nos lo hemos quedado», había dicho el medio novio. Y llegado este punto, abrí la boca para preguntar qué era un…, pero él se me adelantó con las palabras «coche de carreras», supongo que para facilitarme las cosas. No solía facilitarme las cosas, pero no de manera deliberada, sino porque juzgaba mal a su público y se emocionaba cuando hablaba de coches y yo era ese público. Hablaba sin parar y se explayaba con una presentación técnica con pelos y señales, cosa que era innecesaria y poco menos que útil, aunque yo comprendía que él tenía que aprovechar que yo estuviera allí porque se había emocionado con el coche y era la única presente. Naturalmente, no pretendía que yo recordase nada, igual que yo no pretendía que él recordase Los hermanos Karamázov, Tristram Shandy,La feria de las vanidades o Madame Bovary solo porque en una ocasión yo me dejase llevar por la emoción y le hablase de ellas. A pesar de que la nuestra era una medio relación en lugar de una relación comprometida que fuese a alguna parte, los dos teníamos permitido dar informes completos en momentos de gran efusividad, mientras que el otro debía esforzarse por absorber al menos una parte. Además, yo no era tan ignorante. Me daba cuenta de que se alegraba de lo ocurrido en el taller. También sabía que un Bentley era un coche.

Y en ese momento, el medio novio mimaba el pedazo que tenía en la moqueta del salón. Estaba de pie a su lado, mirándolo desde arriba, con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso era lo que hacía, lo que me excitaba, la manera en que me excitaba él con su espontaneidad y su naturalidad, enfrascado en esos cacharros viejos con el rostro lleno de amor y concentración, diciéndose a sí mismo que aquellos eran dilemas serios de los que el pobre cochecito podría no recuperarse si no trasteaba con él de manera concienzuda; y en los momentos en los que otros se encogían de hombros y opinaban de la vida que no valía la pena intentarlo porque seguramente no funcionaría y que no debían intentarlo, sino prepararse para la amargura y la decepción, el medio novio decía: «Pues a lo mejor funciona. Creo que podría funcionar, ¿por qué no lo intentamos?», y aunque al final no le saliera bien, al menos no se había hundido en la miseria antes de darle una oportunidad. Tras capear la desilusión si la cosa había salido mal, y con vigor renovado, con la mentalidad de poder aunque no se pudiera, el medio novio se metía de lleno en otra cosa. Era curioso, comprometido y entusiasta, por pasión, por los planes, por la esperanza, por mí. Y esa era la cuestión. Conmigo también era espontáneo, transparente, libre de engaños, siempre tal como era, sin ninguna frialdad, sin retener nada, sin urdir, sin esas manipulaciones que a veces eran astutas, otras inteligentes y siempre mezquinas. Él no conspiraba. No jugaba. Ni lo hacía ni le interesaba, no tenía tiempo para eso. «Eso son locuras», decía, sin hacer caso de las maniobras de flanco como protección para el corazón. Era fuerte. Y decente. Incorrupto en cuanto a las cosas pequeñas, circunstancia que se mantenía para las más importantes. Eso era singular. El motivo por el que me atraía. Por eso, mirándolo mirar el coche mientras reflexionaba y se maravillaba en voz alta, yo estaba cada vez más mojada y…«Me estás escuchando, ¿verdad?», preguntó. «Sí. Lo he oído todo. Estabas hablando del coche de dentro.»

Me refería a la pieza que había en la moqueta, pero él quiso contármelo de nuevo porque al parecer yo no había comprendido los fundamentos. Entonces me enteré de que esa pieza que tenía dentro era en realidad una pieza de fuera que iba montada en la parte delantera. También que el coche al que pertenecía había llegado al taller siniestro total. «Adivina. Estaba para tirar, un desastre total, porque algún idiota le había gripado el motor al no echarle suficiente aceite. Le faltan partes vitales, le falta el diferencial, los pistones habían atravesado la culata; medio novia, estaba casi todo hecho una tragedia.» Según entendí (porque la pieza que había en el suelo no parecía especial, sino más de lo mismo), el coche era un modelo muy codiciado de principios del siglo XX, alegre, salvaje, ruidoso, bueno para correr, pero no para ir despacio. «Irredimible», dijo el medio novio queriendo decir «irreparable», y no dejaba de mirarlo sonriente. Me contó que, después de mucha discusión y desacuerdo, él y los demás habían hecho una votación y habían decidido desmontar lo que quedaba del vehículo. Lo dividieron, se lo rifaron y el medio novio acabó con esa pieza sobre la moqueta, una pieza que en ese momento lo transportaba de pura alegría.

«Sobrealimentador», me dijo él, y yo: «Ajá», y él: «No, medio novia, es que no lo entiendes. En esa época había muy pocos coches con sobrealimentación, así que era tecnología avanzada. Este modelo diezmaba la competencia gracias a esto», y señaló el pedazo del suelo. «Ajá», repetí, pero luego se me ocurrió algo: «¿Quién se ha llevado los asientos?», cosa que le hizo reír. «Esa no es una pregunta de verdad, cariño. Ven aquí», y me acercó los dedos, ay, Dios, a la nuca. Eso era peligroso, siempre entrañaba peligro. Cuando me ponía los dedos ahí, entre el cuello y el cráneo, se me olvidaba todo; no solo lo que había ocurrido momentos antes de los dedos, sino todo: quién era, qué hacía, todos mis recuerdos, todo lo relacionado con todo, salvo con estar allí, en ese instante, con él. Entonces, cuando me frotaba el hueco, esa curva más blanda que hay justo debajo del hueso que sobresale, eso era aún más peligroso. En ese momento, se me retrasaba la mente a causa de tanta delicia y del desorden cronológico. Con algo de demora pensaba: «Uy, ¿y si me frota justo ahí con los dedos? Me derrito», y eso quería decir que él tenía que abrazarme para evitar que me desplomase y yo tenía que permitírselo. Incluso así, en cuestión de instantes, nos caíamos al suelo.

«Olvida los asientos —murmuró—. Los asientos importan, pero no lo que más. Esto importa.» No me quedaba claro si todavía estaba con el tema del coche o si ya me prestaba atención a mí. Sospeché que aún era el coche, pero hay momentos en los que no puedes pararte a discutir, así que nos besamos, y él me dijo que estaba poniéndose cachondo y que si yo no lo estaba, y respondí si podía no fijarse en mi cara, y él murmuró que qué era eso, y yo murmuré que qué era el qué, y me tocó algo que yo había olvidado que tenía en la mano, que resultó ser El capote, de Gógol, así que él me dijo que lo dejaba «aquí», refiriéndose a la mesa, cosa que hizo y estuvo bien, y estábamos a punto de acabar en el suelo o en el sofá o en algún otro sitio cuando se oyeron voces. Venían de fuera. Acto seguido, alguien llamó a la puerta.

En el umbral había hombres, sus vecinos. Habían acudido a la casa porque había corrido la voz de que tenía un Blower Bentley, pero nadie se lo creía y todos querían verlo por sí mismos. Atendiendo a la cantidad y su insistencia, ese no era el típico momento de «estoy ocupado, ¿podéis volver más tarde?». Al parecer, su excitación era más urgente, más intensa y menos tolerable que la nuestra. Mientras explicaban su presencia, iban dando medios pasitos hacia la puerta o se ponían de puntillas e intentaban asomarse por encima del hombro del medio novio para alcanzar a ver el preciado vehículo de motor. Él tuvo que explicarles, porque todo el mundo sabía que tenía coches en su propiedad y coches dentro de su propiedad, que en ese caso no se trataba del coche entero, sino del sobrealimentador, aunque ese dato resultó ser una noticia igual de buena y estupenda. Les dieron ganas de entrar: solo un momento, solo a echarle un vistazo a semejante acontecimiento extraordinario. Así que él los dejó pasar y su entusiasmo se convirtió en silencio a medida que llenaban el salón y contemplaban con veneración la pieza del suelo.

«¡Extraordinario!», dijo alguien, y eso debía de indicar que lo era, porque esa palabra no figuraba en nuestro léxico. Al igual que otras parecidas (¡maravilloso!, ¡tremendo!, ¡formidable!, ¡deslumbrante!, ¡sensacional!, ¡de categoría!, ¡superlativo!, ¡caramba!, ¡estupendo!, ¡diamantífero!, ¡estrafalario!, ¡excesivo!) que incluían «sin embargo» o «en efecto», a pesar de que mis hermanas pequeñas y yo decíamos sin embargo y en efecto muchas veces, «extraordinario» era una palabra emocional, demasiado colorante, demasiado pretenciosa y con demasiada actitud. En resumen, era representante por antonomasia de la lengua de la otra orilla, siendo «antonomasia» otra de esas palabras. Aquí apenas se usaban sin alterar, avergonzar o asustar a los oriundos, así que otro dijo: «Joder, ¡quién lo iba a pensar!», y eso rebajó el nivel porque encajaba mejor con la tolerancia de la sociedad del lugar. A continuación hubo más cosas toleradas socialmente y más golpes en las ventanas y en la puerta. Pronto la casa estuvo llena, y yo acabé arrinconada mientras los locos de los coches hablaban de coches clásicos, coches históricos, coches enigmáticos, coches deportivos, coches musculosos, coches sin blindar, coches muy llamativos y coches un poco hechos polvo que no había que arreglar, sino dejar que siempre tuvieran el aspecto que debían tener. Después, de la potencia, las distintas líneas, petardeo, aceleración, extraceleración, fallos en los frenos (algo bueno), sacudidas fantásticas (otra cosa buena) que te pegaban al asiento y producían «¡una sensación genial!». Mientras la charla continuaba sin visos de ir a terminar, miré la hora y pensé: «¿Dónde tengo el Gógol?». Cuando pasaron a las consonantes, a los nombres con números, los nombres alfanuméricos, el NYX, el KGB, el ZPH-Cero-9V5-AG, nombres a los que el medio novio era proclive, no pude más con semejante sobrecarga y decidí que El capote y yo teníamos que salir de allí. Justo cuando estaba a punto de abrirme paso, un tipo joven, un vecino del medio novio, me sorprendió, nos sorprendió a todos, con un comentario que soltó con gran criterio durante una pausa en aquella lucha por el espacio aéreo: «Todo eso está muy bien, vecino —dijo el vecino—. Lo de tener una pieza clásica y tal, y no creas que quiero ponerme raro ni nada, pero —y aquí todos aguantaron la respiración en espera del ataque, que llegó al instante—, de todos los del taller, ¿a quién le ha tocado la pieza con esa bandera?».

En ese momento, en este lugar, al hablar de los problemas políticos, que incluían bombas y armas y muerte y mutilaciones, la gente de la calle decía «han sido los del otro bando» o «han sido los de nuestro bando», o «han sido los de su religión» o «han sido los de nuestra religión» o «han sido ellos» o «hemos sido nosotros», cuando lo que querían decir en realidad era «han sido los defensores del Estado» o «han sido los renegantes del Estado» o «ha sido el Estado». De vez en cuando hacíamos un esfuerzo y decíamos «defensores» o «renegantes», aunque solo cuando pretendíamos iluminar a los foráneos, porque entre nosotros casi nunca nos molestábamos en especificar. Lo de ellos y nosotros nos salía de forma natural; era conveniente, familiar, para iniciados, palabras espontáneas que no requerían recordar frases manidas ni debatirse con finuras políticamente correctas. Teníamos un acuerdo tácito (uno que los de fuera no entendían, a menos que les conviniera) según el cual comprendíamos de forma unánime que cuando aquí empleábamos los identificadores tribales «nosotros», «ellos», «su religión» o «nuestra religión», no había que dar por sentado que hablábamos de todos nosotros o de todos ellos. En pocas palabras, se trataba de eso. ¿Ingenuidad? ¿Tradición? ¿Realidad? ¿Gente con prisas mientras estaba librándose una guerra? Llámalo como quieras, pero la respuesta principal es la última. Al principio, durante el periodo más oscuro del periodo oscuro, no había tiempo para guardianes del vocabulario, para corrección política, para ideas reflexivas como «si hago esto, me considerarán mala persona» o «si digo lo otro, pensarán que tengo prejuicios» o «si aplaudo lo de allá, apoyo la violencia» o «si hago lo de acullá, pensarán que apoyo la violencia», y todos, todo el mundo lo entendía. La gente de la calle tenía claro qué estaba permitido y qué no, qué cosas eran neutrales y podían excluirse de las preferencias, de la nomenclatura, de los emblemas y de los puntos de vista. Una de las mejores maneras de describir estas reglas no escritas sería fijarnos un momento en el asunto de los nombres.

La pareja que custodiaba la lista de nombres no permitidos en nuestro distrito no era la que tomaba las decisiones sobre el tema. Era el espíritu de la comunidad el que retrocedía en el tiempo y juzgaba qué nombres se podían poner y cuáles no. Los custodios de la lista de prohibidos eran dos personas, un administrador y una administradora, que catalogaban y regulaban los nombres, además de poner la lista al día con frecuencia, cosa que ponía en evidencia su eficiencia, aunque por otro lado la comunidad considerase que rayaban en la aberración mental por los mismos motivos. El esfuerzo era innecesario, porque nosotros, los habitantes, respetábamos la lista de manera instintiva, la acatábamos sin demasiados aspavientos. También era innecesario porque durante años, antes de la aparición de la pareja de misioneros, la propia lista había demostrado con creces la capacidad de perpetuar, revisar y mantener su propia información. Los integrantes de la pareja que se ocupaba de la tarea tenían cada uno un nombre masculino común y corriente y un nombre femenino común y corriente, pero la comunidad se refería a ellos como Nigel y Jason, una broma que no pasaba por alto la amable pareja. Los nombres que no se permitían se prohibían por ser demasiado del país de la otra orilla, y lo relevante no era que algunos de esos nombres no tuvieran su origen en ese país, sino que sus habitantes se hubieran apropiado de ellos para utilizarlos. La creencia era que los nombres vetados estaban empapados de la energía y el poder de la historia, del conflicto inmemorial, de las exigencias y correspondiente resistencia a la obediencia que desde hacía tanto tiempo ese país nos imponía al nuestro, pero la nacionalidad original del nombre no participaba en la cuestión. Los nombres vetados eran: Nigel, Jason, Jasper, Lance, Percival, Wilbur, Wilfred, Peregrine, Norman, Alf, Reginald, Cedric, Ernest, George, Harvey, Arnold, Wilberine, Tristram, Clive, Eustace, Auberon, Felix, Peverill, Winston, Godfrey, Hector y su primo Hubert, que tampoco estaba permitido. Igual que Lambert o Lawrence o Howard o el otro Laurence o Lionel o Randolph, porque Randolph era como Cyril, que era como Lamont, que a su vez era como Meredith, Harold, Algernon y Beverley. Myles tampoco estaba permitido. Ni Evelyn ni Ivor ni Mortimer ni Keith ni Rodney ni Roger ni Earl ni Rupert ni Willard ni Simon ni Sir Mary ni Zebedee ni Quentin, aunque Quentin quizá sí debido al cineasta que tuvo éxito en América. Tampoco Albert. Troy. Barclay. Eric. Marcus. Sefton. Marmaduke. Greville. Ni Edgard, porque ninguno de esos nombres estaba permitido. Clifford era otro de ellos. Como Lesley. Peverill estaba prohibido por duplicado.

En cuanto a nombres de niñas, los de la otra orilla se toleraban porque el nombre de una niña, a menos que fuese Pompa y Circunstancia, no era polémico a nivel político y, por lo tanto, gozaba de margen sin que se firmasen decretos ni edictos al respecto. Los nombres de niña que no eran adecuados no connotaban la misma mofa retroactiva ni provocaban el mismo desagrado histórico de memoria ancestral y «no olvidamos» que los nombres malos de niño. Pero si eras de la religión opuesta y del otro lado de la carretera de segregación, te permitías todos nuestros nombres prohibidos sin restricción alguna. Como es de esperar, lo que no te permitirías sería ni uno solo de los nombres populares en nuestra comunidad, aunque, dado que en tu comunidad se llevaba el mismo tipo de reacción instintiva, tampoco el asunto te quitaría el sueño. Así como los nombres Rudyard, Edwin, Bertram, Lytton, Cuthbert, Roderick y Duque de, que eran los últimos nombres añadidos por los nuestros a nuestra lista de los no permitidos, todos los nombres eran custodiados por Nigel y Jason. En cambio, no había una lista de nombres permitidos. Se suponía que los residentes sabían cuáles podían poner basándose en los que se habían vetado. Tú le ponías nombre a tu bebé, y si eras aventurado, vanguardista, bohemio o, simplemente, por factores humanos te arriesgabas con un nombre que todavía no estaba establecido y autorizado, pese a no estar incluido entre los prohibidos, tú y tu bebé averiguaríais a su debido tiempo si la elección había sido un error.

En cuanto al ambiente psicopolítico y a sus normas de lealtad, de identificación tribal, de lo que se consentía y lo que no, el asunto no acababa con sus nombres y nuestros nombres, ellos y nosotros, nuestra comunidad y su comunidad, el otro lado de la carretera, la otra orilla, al otro lado de la frontera. Había otras cuestiones que conllevaban directrices similares. Había programas neutrales de televisión que podían provenir de la otra orilla, del otro lado de la frontera y que, no obstante, se veían a este lado de la carretera y también al otro, sin que eso implicase una falta de lealtad en ninguna de las dos comunidades. Luego había programas que un bando podía ver sin cometer traición, mientras que, al otro lado de la carretera, el otro bando los odiaba y los detestaba. Había inspectores de licencias de televisión, agentes censales, civiles que trabajaban en entornos no civiles y funcionarios que eran tolerados en una comunidad y abatidos a tiros si pisaban la otra. Luego estaba la comida y la bebida. La mantequilla buena. La mantequilla que no tocaba. El té de la lealtad. El té de la traición. Nuestras tiendas y las de ellos. Topónimos. La escuela donde habías estudiado. Las oraciones que rezabas. Los himnos que cantabas. Si aspirabas las haches o no. Dónde trabajabas. Y, por supuesto, estaban las paradas de autobús. El hecho de que ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa era una declaración política, aunque tú no quisieras. Había también un tipo de apariencia, porque la gente creía que se podía distinguir a los del otro lado de la carretera de los de tu lado a partir del físico de las personas. La elección de murales, de tradiciones, de periódicos, de himnos, de días señalados, de pasaporte, de moneda, de policía, de poderes cívicos, de soldadesca, de paramilitares. Durante la era de no enterrar el hacha, la afiliación tenía innumerables ejemplos y matices. Entre medias estaba lo neutro y lo exento, y lo que había ocurrido en casa del medio novio era que ese vecino, junto con todos los vecinos presentes, había sacado a relucir ese protocolo y su simbolismo incendiario.

Había sacado a relucir el tema de la bandera, la cuestión de las banderas y las insignias; un asunto instintivo y emocional, porque las habían inventado para que fuesen un asunto instintivo y emocional, a menudo a niveles patológicos y narcisistas, y él se refería a la bandera del país de la otra orilla, que tenía la misma bandera que la comunidad del otro lado de la carretera. Una bandera que no era bien recibida en la nuestra. A este lado no había ninguna, ni una sola. Así pues, lo que yo empezaba a entender, porque no sabía mucho de coches pero sí estaba al día en cuanto a banderas e insignias, era que los Blower Bentley de época que se hacían en ese país de la otra orilla venían con la bandera del país de la otra orilla. Por lo tanto, leyendo entre líneas, lo que el vecino del medio novio quería decir con su comentario, lo que él insinuaba no era solo que le gustaría saber por qué motivo el medio novio había participado en una rifa en la que podría haber ganado la pieza que ostentaba la bandera, sino que querría saber por qué motivo había tomado parte en una rifa para conseguir no esa, sino cualquier pieza, con bandera o sin ella, de un símbolo tan patriótico y característico de la nación de la otra orilla. Injusticia histórica, dijo. Legislación represora, dijo. Práctica de y pactos para, dijo. Fronteras artificiales, dijo. Apoyo a la corrupción. Detención sin cargos. Toques de queda. Encarcelamiento sin juicio. Proscripción de reuniones. Prohibición indagatoria. Violación institucionalizada de la soberanía y del territorio. Tratamientos de frío y calor. Cualquier cosa. Todo en nombre de la ley y el orden. Todo eso era lo que había dicho, a pesar de que ni siquiera fue lo que quería decir. Lo que pretendía, más allá de la interpretación del asunto de las banderas, era hacernos ver otro asunto: que la bandera de la otra orilla era también la del otro lado de la carretera. En nuestra comunidad, percibíamos a los del otro lado de la carretera como si fuesen más de la otra orilla que el propio país de la otra orilla, y nos parecía que la bandera ondeaba allí con mayor grandiosidad y proximidad de la que podría suscitar, por mucho que lo intentase, el propio territorio de donde provenía. Ser de este lado de la carretera, de nuestro bando, y traer esa bandera era un comportamiento divisorio, además de indicar una servilidad al enemigo y una deslealtad monstruosa que te haría caer más bajo en la estima general que los informadores y los que se casaban con miembros del otro bando. Naturalmente, esto formaba parte de los problemas políticos en los que no me gustaba involucrarme. Aun así, me resultaba asombrosa la cantidad de insinuaciones incendiarias que podían inferirse de unos cuantos comentarios. Y el tipo en cuestión aún no había terminado.

«Yo digo lo que digo —dijo el vecino—. No me malinterpretéis ni nada, porque es evidente que lo digo desde la humildad, y no es que haya experimentado el deseo de tomar parte en nada que sea desleal a mi comunidad, algo que podría implicar ganar algo que tuviera esa bandera, traérmelo a casa y enorgullecerme de tenerlo en mi barrio en lugar de avergonzarme de ello. No seré yo el que calumnie a nada ni a nadie ni el que siembre rencores, que yo no la lío con las normas ni extraigo conclusiones ni incito a nada ni soy un fanático. De hecho, hablo desde la ignorancia y siempre dudo a la hora de expresar mis opiniones, pero…», y entonces repitió eso de que daba igual lo famoso y codiciado que fuese el objeto que llevaba la bandera, que él no se habría dignado a legitimar semejante insignia de opresión, de tragedia, de tiranía, por no hablar del mal sabor de boca que dejaba caer tan bajo, no tanto por el país de la otra orilla, sino por la comunidad del otro lado de la carretera. Lo que es más importante, dijo, cualquiera que introdujese esa bandera en un distrito que se oponía incondicionalmente al aparato del poder se arriesgaba a que lo acusaran de ser un traidor o un informador. Así que sí, las banderas eran una cuestión emocional. A nivel primitivo. Al menos aquí.