Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

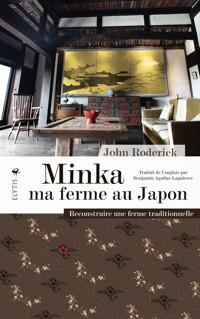

Le Japon ancestral, son architecture de bois qui prend forme par la grâce d'artisans virtuoses et le goût des beaux objets sont le décor de Minka ma ferme au Japon.

John Roderick y livre, dans un témoignage autobiographique, le récit d'une amitié profonde surmontant les tourments de l'histoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Journaliste étasunien ayant une profonde détestation du Japon, il va changer radicalement au contact d'un Japonais, Yochan, de trente ans son cadet. Deux mondes et deux personnages que les événements historiques opposent vont apprendre à s'apprécier grâce à l'acquisition par Roderick, sous l'impulsion de Yochan, d'une ferme traditionnelle en ruine : une minka. Le démontage puis la reconstruction de cette minka dans l'ancienne cité impériale de Kamakura cimentera durablement et profondément leur amitié, Roderick étant peu à peu accepté puis introduit dans l'intimité familiale, au point que Yochan deviendra le fils spirituel de l'Américain.

Les joies et les moments de découragement pour faire renaître ce joyau architectural uniront les chemins sinueux de deux vies qui ne devaient pas se rencontrer.

À PROPOS DE L'AUTEUR

John Roderick (1914-2008) était un journaliste américain correspondant de l’Associated Press connu pour avoir couvert la Chine communiste et suivi Mao Tsé-Toung dans la cité troglodyte de Yan’an au milieu des années 1940.

En tant que correspondant, Roderick a travaillé aux quatre coins du monde, notamment Paris, la Palestine, la Chine, Hong Kong ou encore le Japon. C’est au Japon qu’il décide de s’installer en 1953 après avoir fait la connaissance de Yoshihiro Takishita, qui deviendra son fils adoptif et lui fera découvrir la culture japonaise dont il restera épris toute sa vie.

Son livre Minka, my farmhouse in Japan recueille ses mémoires autour d’une minka, habitat japonais traditionnel, qui est le fil conducteur de sa vie asiatique.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Minka

ma ferme

au Japon

. John Roderick .

elytis

. Reconstruire une ferme traditionnelle .

Traduit de l’anglais par

Benjamin Aguilar-Laguierce

. Prologue .

Quand le monde actuel m’accable avec son interminable guerre entre le bien et le mal, entre l’amour et la haine, je me réfugie entre les vestiges des siècles passés, dans ma vieille ferme restaurée sur la colline qui surplombe Kamakura, l’ancienne capitale du Japon.

Son toit à neige, ses piliers et poutres massives, son large plancher de bois, ses plafonds de bambou fendu me ramènent 273 ans en arrière, dans un petit hameau de riziculteurs, où elle vit le jour, à 560 kilomètres de Kamakura.

Dans cette époque lointaine, cette maison fut construite pour le chef du village, Tsunetoshi Nomura, qui était aussi un prêtre shinto adorant la nature. On était à Ise, dans la préfecture de Fukui, à 640 kilomètres à l’ouest de Tokyo. Les fermiers dispersés çà et là vivaient dans de grandes fermes appelées minka, un type d’édification vieux de 2 000 ans aujourd’hui tristement en voie de disparition.

Je devins le propriétaire de l’un de ces vénérables squelettes de bois il y a de cela quarante-deux ans, grâce à ma famille japonaise d’adoption, les Takishita (dont le nom signifie « sous la cascade ») originaires de la préfecture de Gifu. En 1963, ils me prirent sous leur aile, moi journaliste, moi leur ennemi américain d’hier, cinq ans après mon affectation à Tokyo pour l’agence Associated Press (AP).

On pourrait même dire que la minka me fut offerte par son propriétaire, Tsunemori Nomura, l’affable descendant de cet aïeul pour qui elle avait jadis été construite. Se séparer d’elle lui causa une immense peine. Ses ancêtres, officiers d’un clan militaire courageux mais condamné, étaient les Heike ; et c’est à Ise qu’ils s’étaient réfugiés, avaient vécu, s’étaient soignés et étaient morts après leur défaite au douzième siècle face à Yoritomo, le premier d’une longue lignée de dirigeants militaires japonais appelés shogun.

Ce qui s’ensuivit, ce fut des travaux du cœur. Les Takishita, rejoints par des amis et des proches, démontèrent, déménagèrent et remontèrent l’immense maison ancienne à Kamakura, où je vivais. Après avoir vaincu les Heike, Yoritomo fit de Kamakura – son quartier général militaire – la capitale du Japon unifié. Les fantômes des Nomura d’Ise s’esclaffèrent sûrement en voyant que leur ancienne demeure revenait à la vie au cœur des terres de leur éternel ennemi. Yoshihiro, le plus jeune des enfants des Takishita, fraîchement diplômé, supervisa la totalité du projet, qui dura quarante jours.

Quarante années en tant que journaliste correspondant m’ont permis de couvrir la guerre civile chinoise, la naissance conflictuelle de l’État d’Israël, ou encore la déroute de la France et des États-Unis au Vietnam.

Dans les années 1940, j’ai passé sept mois dans les grottes de la capitale chinoise Yan’an en compagnie du dirigeant communiste Mao Tsé-Toung. Et pendant les trente années qui ont suivi, j’ai fait la chronique de la dérive lente et sinistre de sa personnalité, du leader plein de sympathie pour ses concitoyens à la haine aveugle pour quiconque se fût dressé en obstacle à son rêve de pouvoir et de conquête.

Passant de l’idéalisme agraire à la tyrannie dictatoriale, il proclamait haut et fort que l’amour était une faiblesse bourgeoise et que la haine était la plus puissante des passions humaines. À l’époque, je me refusais à le croire ; je reste aujourd’hui convaincu que les doux posséderont la Terre.

En quête d’exemple pour démontrer le pouvoir de l’amour, j’ai puisé dans ma propre expérience, avec la famille Takishita, qui m’a offert son amour et son amitié et dont le symbole vivant est la vieille minka où je vis encore.

Cet exemple insignifiant est significatif car le Japon en fut le théâtre. Les Japonais étaient des ennemis implacables qu’à l’instar de nombreux Américains, j’avais autrefois honni aveuglément et sans limite.

Souvent, dans le silence éloquent de mon salon cathédrale, il me semble entendre les échos des Nomura et de leurs voisins, qui parlent du temps qu’il fait, de leurs récolte, de la pêche, de la chasse, des phases de la lune et du religieux mystère des forêts denses.

C’est alors que l’adorable minka me parle d’un temps où la nature et la vie communautaire étaient en harmonie au quotidien. Quarante ans après que les Takishita me l’ont présentée, elle est mon abri des tempêtes qui font rage à travers le monde.

À mes yeux, elle représente le triomphe de l’amour sur la haine.

En fin de compte, cette maison est la mienne.

. Livre premier .

La beauté est ce qui ne saurait être changé sinon en pire ; un bel édifice est celui auquel rien ne peut être ajouté et rien ne peut être soustrait.

Leon Battista Alberti

. Un petit-déjeuner inoubliable .

C’est le soir du dimanche 7 décembre 1941 qu’est née ma haine pour le Japon et les Japonais, une nation et une race que je ne connaissais pas vraiment.

J’avais alors trente-six ans, j’étais le seul éditeur de service d’Associated Press au bureau de Portland, dans le Maine. C’était un dimanche tranquille sans histoire quand la cloche du téléscripteur retentit, me soustrayant à ce rêve éveillé où j’avais sombré.

On pouvait lire sur la dépêche :

« PEARL HARBOR BOMBARDÉ PAR LES JAPONAIS »

Les précisions apparurent ensuite dans le cliquetis des télétypes : des bombardiers embarqués de la Marine impériale japonaise armés de torpilles ont détruit sans crier gare presque toute la flotte américaine amarrée à Pearl Harbor, sur l’île hawaïenne de Oahu. Huit cuirassés ont été coulés ou gravement endommagés, 188 aéronefs détruits, 2 280 soldats tués et 1 109 blessés. Soixante-huit civils ont aussi perdu la vie.

Au xxie siècle, l’ennemi est moins visible, moins facile à localiser. Il agit dans l’ombre de QG secrets et frappe de nombreuses cibles aussi difficiles à identifier qu’à défendre. Mais en 1941, il n’y avait aucun doute sur l’ennemi. C’était l’Empire du Japon. Un amalgame de faits, de fantaisie et de propagande avait persuadé les Américains des années durant, moi le premier, que le Japon était le mal et que les Japonais étaient des êtres monstrueux aux dents affûtées comme des couteaux.

Suite à mon enrôlement dans l’armée en 1942, je me mis à étudier le japonais à l’université de Yale dans le cadre d’un programme militaire dédié à la formation d’une grande quantité d’interprètes pour occuper le Japon vaincu.

Tout aussi agréables qu’ils fussent, mes enseignants, des Japonais internés le temps de la guerre, ne suffirent pas à dissiper ma haine. La marche de la mort de Bataan, aux Philippines, qui avait ôté la vie à de nombreux prisonniers de guerre américains et autres atrocités ultérieures, n’avaient fait qu’accroître cette aversion pour le Japon et les Japonais.

À la fin de la guerre, en 1945, je fus promu correspondant d’AP en Chine. Devenir correspondant m’ouvrit les yeux sur un monde fascinant de nouveauté. Dans le mois qui suivit, j’étais à Yan’an, et vivais dans une grotte de la capitale assiégée de la Chine communiste et fréquentais Mao Tsé-Toung. Je couvris les tragiques évènements qui les conduiraient à conquérir la Chine en 1949.

De là, j’allai à Amman, en Transjordanie, pour rendre compte de la naissance de l’État d’Israël et de la tentative du monde arabe de le tuer dans l’œuf. Puis, je m’installai dans le Londres et le Paris (la ville de mes rêves) d’après-guerre et, par la suite, en Indochine, où je relatai la défaite française de Diên Biên Phu.

À Saïgon, je reçus en 1954 d’un ami japonais une invitation à passer mes vacances à Tokyo. La Seconde Guerre mondiale avait pris fin neuf ans plus tôt. Je décidai d’accepter.

Je m’attendais à voir une ville en proie aux clichés cruels et déplaisants de l’appareil de propagande militaire. Au lieu de cela, je fis la connaissance d’une nouvelle génération de Japonais aigris par une guerre que leurs aînés leur avaient imposée et désireux d’en savoir plus au sujet des Américains, qui avaient mené l’occupation militaire d’une manière ferme, ce à quoi ils s’attendaient, mais également avec compassion et intelligence, ce à quoi ils ne s’attendaient pas.

Ils étaient jeunes, ces Japonais, pacifiques et plus pro-Américains que la plupart des Français que j’avais pu rencontrer à Paris.

Après des années et des années passées à détester les Japonais, je les trouvais tout d’un coup intéressants, intelligents et enthousiastes à l’idée de la démocratie et de la liberté. La plupart des jeunes étaient las du militarisme. Ils avaient hâte de s’essayer aux privilèges de la démocratie, de manifester et de protester, ce qu’ils faisaient presque quotidiennement, sans risquer torture ni emprisonnement. S’ils n’avaient pas eu leur mot à dire dans la rédaction de la constitution pacifiste promue par les Américains, ils l’avaient adoptée ardemment. Leur pacifisme patent prenait racine dans les villes détruites et les millions de morts de la guerre. Honteux d’être catalogués en tant que parias, ils mouraient d’une envie presque maladive de se hisser au rang des nations civilisées. Je ne voulais plus voir les Japonais en tant qu’ennemis ; provisoirement du moins, j’envisageais de les accepter en tant qu’amis.

Si j’avais eu l’occasion de parler à quelques militaristes purs et durs, il y en avait de moins en moins et plus personne ne leur témoignait de respect. Ils n’avaient rien de nouveau ni d’original à dire : la défaite avait vidé de sens leurs arguments réfractaires et patriotiques à l’envi.

Au cours des cinq années qui suivirent, je ne retournais au Japon qu’en vacances de Paris ou Hong Kong. C’est en 1959 qu’AP finit par m’accorder ce qu’avant je ne voulais pour rien au monde, mais qui était désormais mon désir le plus étincelant : mon affectation à Tokyo.

En plus de mon admiration pour le peuple vaincu, je me surpris à aimer ce Japon qui me rappelait souvent la Chine, où j’avais passé les trois premières années de ma carrière de correspondant. En fait, j’aimais tant les Chinois et leur culture que j’avais fait le vœu de m’installer à Beijing une fois à la retraite. Quand j’y vivais en 1947, c’était une ville endormie, poussiéreuse, pleine d’érudits, de philosophes et d’idéalistes peu sûrs d’eux. Je me sentais la capacité – ce n’était pas bien difficile – de devenir à mon tour l’un de ces idéalistes.

Mao, le conquérant de la Chine, fit voler en éclats mes projets dès 1949. Au lieu de se comporter en poète, comme il l’avait toujours fait, il devint un dictateur absolu et fit de la Chine une nation de robots. Il transforma Beijing en une métropole carrée, bruyante et fourmillante tout aussi imposante et insipide que le Moscou de la guerre froide.

Ce n’était pas ce à quoi j’aspirais, je décidai donc de tirer un trait sur mes rêves de Shangri-La chinois.

Au travers des siècles, il me semble que le Japon a subi l’influence de son immense voisin. Partout où je regardais, je voyais l’influence de la Chine : dans la religion, la peinture, la sculpture, la littérature, le droit, la musique, la cérémonie du thé, les bouquets de fleurs ou encore le gouvernement japonais. Même les idéogrammes de leur langue étaient empruntés à la Chine. Mais ils s’en étaient appropriés d’une façon particulière et déterminée.

Si j’avais aimé la Chine et les Chinois, si j’avais rencontré quelques communistes agréables, comme son Premier ministre, Zhou Enlai, je brûlais de rage sous le contrôle inflexible et le dogmatisme erroné de l’apparatchik communiste. J’étais fasciné par la démocratie vibrante, énergique et sans complexes du Japon d’après-guerre et me plaisais à dire et écrire ce que je voulais sans vivre dans la peur de ce que pourrait penser la bureaucratie communiste. Nombreux sont les Américains qui ne valorisent la démocratie qu’une fois perdue. Être libre dans une culture si semblable à celle de la Chine ancienne semblait être plus que ce que je méritais. Mais cela me convenait à merveille.

Et pourtant, tout ce que j’avais aimé du Japon en 1959 – leur mode de vie détendu, leurs interminables conversations sur la politique, l’art, la musique, la littérature, le théâtre ou le sexe – fut sacrifié en 1964 sur l’autel du nouveau dieu de l’industrialisation.

Le changement fut progressif. En un rien de temps, les Japonais remirent sur pied leur économie exsangue. On consacra cinq années à la reconstruction de ce qui avait été, avant la guerre, le théâtre d’un boom industriel et n’était plus alors que ruines. Quand Tokyo se vit confier l’organisation des Jeux olympiques de 1964, la reconstruction décolla dans un élan d’enthousiasme à la fois acharné, soulagé et reconnaissant.

Les étudiants fraîchement diplômés commencèrent à chercher du travail. Leurs aînés, plus vieux mais qualifiés, trouvèrent de nouveaux emplois avec l’édification d’immeubles de bureaux et d’usines. Ceux qui manifestaient dans les rues pour obtenir des réformes politiques furent distraits par de nouvelles possibilités de gagner de l’argent. Il ne fallait pas plus qu’un bol de riz pour changer le panorama politique.

Les Japonais que j’avais connus me délaissèrent pour se fondre dans l’immense masse de travailleurs dans cette course quotidienne – l’éternelle lutte pour le pouvoir industriel et la richesse que j’avais eu l’audace de croire oubliée. D’aucuns qualifiaient de miracle économique le Japon qui se relevait de ses cendres après sa défaite pour redevenir une superpuissance. C’était, à mon sens, une erreur. La vie était plus simple avant, et nombreux étaient les gens qui semblaient plus heureux que jamais dans cette ère de pré-industrialisation. Alors que la course faisait rage, des centaines de nouvelles usines répandaient leur fumée dans l’air, déversaient leurs poisons toxiques dans les rivières et les ruisseaux et polluaient la terre. À Tokyo, en milieu d’après-midi, on ne voyait guère plus loin qu’à une centaine de mètres.

Découragé et désabusé, je préparais mon départ. Paris me faisait un appel du pied. Le ciel y était bleu, le vin copieux ; les Français préféraient l’art de vivre à la matérialité.

Au beau milieu de ces préparatifs, je fis la connaissance d’un jeune Japonais du nom de Yoshihiro Takishita, affectueusement surnommé « Yochan ». Il me présenta à ses parents à Shirotori, sa ville d’origine, dans les montagnes de Gifu, à 560 kilomètres de Tokyo. Son père, Katoji, était un ancien soldat de cavalerie, droit comme un piquet, de l’ancienne marine impériale. Sa mère, Kazu, était férue d’histoire et me délectait avec ses anecdotes des montagnes de Gifu.

Ils m’accueillirent avec un enthousiasme qui me surprit d’abord puis me plut. Ce fut le début d’une relation qui aura duré plus de quarante ans. Les Takishita devinrent ma famille de substitution, Yochan devint mon fils adoptif. Nos vies s’en trouvèrent chamboulées et mon long séjour au Japon, qui avait commencé par de la haine aveugle, devint amour.

Lors de mes visites, je fis successivement la connaissance des fermiers, des commerçants, des charpentiers, des menuisiers, des brasseurs de saké et des politiciens provinciaux de cette petite ville rurale.

Il me fut donné à voir que l’épine dorsale et la détermination du Japon ne reposaient pas sur les grandes villes fourmillantes, mais sur les valeurs perpétuelles des villages : le dur labeur, l’esprit collectif, le fatalisme, l’amour et le respect pour la nature, la superstition, la ferveur religieuse et le refus de s’avouer vaincu, quels que soient les obstacles qui se présentent. L’industrie et le travail en équipe qu’ils chérissent et les compétences naturelles qu’ils maîtrisent sont les éléments clefs de la force économique du Japon. C’est là la raison pour laquelle, en dépit d’une absence de ressources quasi-totale, leur économie se hisse actuellement au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis.

Quand Yochan, plein d’esprit, drôle et optimiste, vint me rejoindre dans la maison que je louais à Tokyo, j’abandonnai mon projet de départ. Pour moi, le Japon n’était plus seulement un lieu à l’histoire fascinante, mais également un endroit où vivre et travailler. La culture japonaise et ma toute nouvelle famille, les Takishita, étaient autant d’attraits auxquels je ne pouvais résister. Il y avait plus encore : les Japonais eux-mêmes. Leur bienveillance et leur sentiment pro-américain, leur honnêteté, leur sincérité et leur courtoisie inébranlable me ravivaient. Et leur mode de vie dépouillé, propre, épuré, fut révélateur. Ils avaient l’air d’être tout ce que je n’étais pas mais voulais être.

Leurs extraordinaires traditions, comme les paravents peints, art dans lequel ils excellaient, les théâtres kabuki et nô, la calligraphie, l’impression au bloc de bois, les nombreux festivals religieux et champêtres aux couleurs vibrantes, tout me fascinait. Et leur cuisine surtout, agrémentée des meilleurs ingrédients, seulement rehaussée de quelques épices, servie dans des services élégants, c’était une nouvelle expérience gustative qui suscitait mon émoi.

Tout cela laissait une vive impression en moi, l’enfant d’une bourgade reculée du Maine, et je me sentais vraiment chez moi dans ce pays pour lequel j’avais autrefois entretenu de la haine.

Après les Jeux olympiques, nous emménageâmes dans une autre maison à Kamakura, ville côtière à une cinquantaine de kilomètres de Tokyo. À l’époque, je ne songeais même plus à partir, je commençais à considérer la possibilité de passer beaucoup plus de temps au Japon.

C’est au cours d’un petit déjeuner que le sujet s’immisça dans la conversation. Hoagy Carmichael, notre très joueur petit chien noir, pourchassait frénétiquement les papillons dans le jardin. Le soleil levant, écarlate dans la baie au loin, annonçait, comme dans le Candide de Voltaire, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

« C’est un endroit magnifique, dis-je à Yochan. J’aimerais bien pouvoir m’acheter une maison comme celle-là, n’importe laquelle, au Japon. Plus de loyer, plus de propriétaires insupportables. »

Ce n’était que des balivernes, je n’étais pas à prendre au sérieux. Après trente ans passés en tant que reporter d’AP et journaliste correspondant, je ne possédais rien de valeur et il n’y avait aucune raison pour que cela change. Et si jamais la tentation me guettait, je n’avais qu’à repenser à l’axiome de Thoreau : « On pense posséder des choses, mais ce sont les choses qui nous possèdent. »

Moi, j’avais eu, jusqu’alors, une vie de vagabond, d’insouciance et de détachement, qui avait pris fin avec ma nouvelle famille. Je me sentais une certaine responsabilité dans mes échanges avec les Takishita, notamment avec Yochan, que je n’avais encore jamais éprouvée. Il avait su réduire à néant la différence d’âge qui nous séparait en me traitant exactement comme il traitait Katoji. Ils entretenaient plus un rapport de fraternité que de père à fils tant ils blaguaient et s’amusaient ensemble, et s’appelaient l’un et l’autre par leurs prénoms.

D’esprit vif et exubérant, Yochan m’envoûtait avec son sourire enfantin et ses badinages. Mais ce que je ne savais pas encore, c’est qu’à l’instar de Katoji, quand il avait quelque chose derrière la tête, il n’y avait rien pour l’arrêter.

Yochan ne me dit rien à ce moment-là, mais deux mois plus tard, il me demanda à l’improviste :

« John-san, tu étais vraiment sincère quand tu disais que tu voulais avoir ta propre maison au Japon ? »

Après une pause, je répondis :

« Euh, oui, mais ce n’était qu’un vœu pieux. Un rêve, à vrai dire. Je n’ai pas assez d’argent. »

Il fronça les sourcils :

« D’accord, je te prends au sérieux. Mes parents ont trouvé de vieilles fermes, appelées minka, pas très loin de Shirotori. Tu devrais pouvoir en acheter une pour trois fois rien.

– Qu’importe le prix, j’ai bien peur que ce soit trop cher pour moi, répliquai-je, et, sur ce, Yochan haussa les épaules.

– Elles sont mal en point, poursuivit-il. Tu pourrais au moins y jeter un coup d’œil. »

Depuis notre rencontre deux ans auparavant, la famille de Yochan avait fait preuve d’une incroyable amabilité à mon égard. Ils m’avaient presque littéralement adopté, moi, l’ennemi Américain d’hier, grand comme une armoire à glace, et c’était sur leur insistance que j’avais pris Yochan sous mon aile lors de ses études universitaires.

Il était pourtant inutile de chercher à me convaincre. Dès le départ, et malgré notre différence d’âge, d’origine et de culture, nous nous entendîmes bien. Au tout début, j’étais John-san, l’honorable John, mais bientôt, je devins simplement John, de la même façon qu’il appelait son père et sa mère par leurs prénoms respectifs, chose presque inédite dans les rapports de famille japonais. Mais Yochan n’était pas un jeune homme ordinaire. Déjà, il avait un sens de l’humour tout à fait américain dans tout ce qu’il a d’autodérision et de mépris pour les usages. On aurait pu qualifier d’affectueux ses rapports avec ses parents et avec moi, relevés d’une forte dose d’espièglerie.

Mais à l’époque où Yochan me parla des minka, je voyais dans les Takishita une famille de substitution. Je les aimais bien trop pour faire quoi que ce soit qui puisse les contrarier. Ils s’étaient démenés pour trouver une maison qui pouvait correspondre à mon budget. Il aurait été grossier de ne pas aller dans leur sens, je décidai donc de jouer le jeu. Le lendemain, Yochan et moi rejoignîmes Katoji et Kazu à Shirotori, leur ville d’origine, passâmes la nuit sur place et prîmes un taxi sitôt après le petit-déjeuner en direction du lointain hameau d’Ise.

Ise se trouvait dans la préfecture de Fukui, à bonne distance de la route menant aux montagnes de Gifu. C’était un endroit sauvage et isolé, idéal pour quiconque chercherait à se cacher du reste du monde.

Notre taxi s’arrêta peu avant un hameau d’une dizaine de fermes aux toits de chaume qui, au premier regard, semblaient rescapées d’une récente bataille. Six ou sept étaient en état de destruction avancée : toits effondrés, murs effrités, planches saillantes, telles des os déchirant la chair. Il y avait du vide à l’endroit où d’autres se dressaient, jadis. Seules six ou sept autres avaient survécu.

Je regardai Yochan. Il m’indiqua qu’il m’expliquerait plus tard.

En silence, nous passâmes en revue les maisons, les unes après les autres, jusqu’à celle que Kazu et Katoji préféraient. C’était une maison monstrueuse. J’en avais vu des fermes, dans mon Maine natal, et aussi en Europe. Mais aucune de la sorte. Du haut de ses neuf mètres, le raide toit couvert de chaume, prévu pour la neige, me toisait comme un éléphant fou furieux. J’étais terrifié par sa taille et sa hauteur.

Du coin de l’œil, je guettai la réaction des Takishita, père, mère et fils. Katoji et Kazu étaient bouche bée, comme s’ils venaient de découvrir le tombeau du roi Toutânkhamon. L’extase que leurs visages laissaient transparaître était la même que celle de Yochan qui, comme moi, voyait cette maison pour la première fois.

Je me demandai si c’était bien la même ferme que l’on regardait. C’était le cas.

Quand nous entrâmes, mon émerveillement et mon dégoût gagnèrent en intensité. Elle était froide, humide, couverte de toiles d’araignée, sale, menaçante. Il m’était presque impossible de voir dans l’enchevêtrement les immenses poteaux et poutrelles qui soutenaient le toit massif. Ma réticence disparut à la vue des larges madriers qui constituaient le plancher. Je n’avais jamais vu de ma vie un tel parquet, il s’élevait à plusieurs dizaines de centimètres d’un sol de terre battue appelé doma. C’était un bâtiment bien trop grand, bien trop étrange, bien trop puissant. Il me procurait une sensation de mal-être. Même si elle avait été dans mon budget (je supposais que le prix était tout aussi élevé que le toit), cette maison n’était pas faite pour moi.

Certes, je voyais bien comment ils se sentaient, mais je me refusais à croire que les Takishita pensaient sérieusement que je voudrais faire d’une telle structure monstrueusement grande, impossible à chauffer et tristement rebutante, mon chez moi. Si je croyais qu’ils étaient bien trop sensés pour nourrir des idées aussi saugrenues, je me rendis compte avec un pincement au cœur que c’était le contraire.

J’ai toujours été très sensible aux sentiments des autres, c’est en quelque sorte mon point faible. Parce que je les aimais et comprenais leurs motivations, je décidai de garder le silence pendant que les Takishita me traînaient, moi qui n’avais rien demandé, dans cette improbable et cauchemardesque chasse au logis. Par politesse, je feignais d’être intéressé, mais en fin de compte, j’étais déterminé à dire non en faisant montre de regret. En toute fermeté.

Le propriétaire, un homme d’âge mûr, amical, petit, au visage rouge, se joignit à nous quelques minutes plus tard :

« Mon nom, dit-il après avoir fait une longue révérence, est Nomura. Vous m’honorez en visitant ma modeste demeure. La maison où vous êtes a été construite en 1734 et je suis le chef du village. Il me regarda et me sourit. Mes ancêtres étaient des Heike, poursuivit-il. C’est au douzième siècle qu’ils ont construit ici la première maison. »

Cet instant de traditions et d’histoire éveilla quelque peu mon intérêt pour cette quête de maison. J’avais entendu parler des Heike. C’était les vaincus les plus populaires du Japon. Il s’agissait d’un clan militaire basé à Osaka qui avait livré bataille contre les Minamoto de Kamakura dans la lutte pour la domination du Japon au xiie siècle. Après les avoir massacrés au cours de plusieurs batailles sanguinaires, les Minamoto les traquèrent et les tuèrent tous ou presque. Peu d’entre eux en réchappèrent. Les Japonais voient dans leur fin tragique une triste glose sur l’évanescence de la vie et une leçon d’humilité ; tout le monde est appelé à mourir, même les plus puissants, et leur œuvre redevient poussière. Les rares descendants des Heike jouissent d’une renommée comparable à celle d’une star du cinéma ou du sport.

Je regardai ce petit homme au regard doux d’un œil plus respectueux encore et lui répondis :

« Je suis américain, mais j’ai lu des choses sur les Heike, répondis-je. Ils sont très connus à Kamakura, là où je vis. Vos ancêtres étaient des gens courageux au destin tragique.

– Mon vénérable ancêtre, ajouta-t-il en s’inclinant davantage encore, a trouvé la paix ici en 1188 après avoir fui les Minamoto victorieux lors de la fameuse bataille. Cette maison est gorgée de souvenirs. Je suis désolé de m’en séparer. Mais tel est le destin. Shikataga nai. Il n’y a rien que je puisse faire.

– C’est très aimable de votre part d’envisager de vendre cette majestueuse demeure à John-san, commenta Katoji en se raclant la gorge, nous regardant tour à tour.

– Ce serait un honneur pour moi de la donner à un journaliste américain de sa renommée. On m’a assuré qu’il aime et qu’il respecte la culture japonaise et qu’il la chérira comme si elle était sienne. »

J’écoutais cet échange avec stupéfaction, sans trop savoir si c’est de moi qu’ils parlaient. Les évènements prenaient une tournure déroutante. Je me sentais comme un naufragé qui se noyait encore et encore. J’avais perdu le contrôle de la situation. Ce n’était pas le scénario que je m’étais imaginé.

C’est dans cet état de confusion que j’entendis la voix de Katoji, distante, demander à Nomura-san :

« Dans votre grande et bienveillante générosité, combien demandez-vous pour cette splendide maison ?

La réponse fut brève et directe :

– 5 000 yens vous conviendraient-ils ? »

Le chiffre me fit sursauter. J’étais nul en maths, mais je savais que 5 000 yens, à l’époque, équivalaient à quatorze dollars américains. Je n’arrivais pas à le croire. Même si je détestais cette magnifique maison aux courants d’air et ne la voulais à aucun prix, force était de constater qu’elle valait beaucoup plus que cela.

Ces gens de la campagne se moqueraient-ils de moi, pauvre petit Américain ? Je n’eus pas le temps de demander. Les visages des Takishita se mirent à briller comme le soleil au-dessus du mont Fuji. Yochan rayonnait. Je me sentais stupide et ne pus que lui rendre un sourire timide.

Même après, quand je pris conscience du fait qu’au lieu de me vendre cette vieille minka, on me l’avait offerte, mon inconscient se refusait à admettre la vérité. Un silence qui sembla durer une éternité s’installa. Je restai assis sans rien faire tandis que tous les yeux étaient rivés sur moi, dans l’expectative. Yochan me fit clairement comprendre que je me devais d’accepter.

Je me sentais idiot, mais comme je ne voulais pas faire de scène, je sortis de ma poche les 5 000 yens demandés – le prix d’un bon repas pour une personne à Tokyo – et les remis à Nomura-san, qui refit une révérence. Les Takishita applaudirent en chœur.

Brusquement, Yochan nous présenta une feuille et un stylo et dressa un acte de vente rustique que Nomura-san signa. Pour Yochan, ancien étudiant de l’université Waseda, ce fut le premier et dernier acte juridique. Nous ne le savions pas encore, mais les évènements de ce jour-là tirèrent un trait définitif sur son rêve d’enfance de devenir avocat.

J’étais maintenant propriétaire, malgré moi, d’une énorme minka que j’avais acquise à un prix que je ne pouvais pas refuser.

« Que diable vais-je faire avec ce gros machin ? », pensai-je.

Je souris aux Takishita et à Nomura-san. N’importe qui se serait rendu compte que je n’étais pas sincère. Mais leur euphorie était telle qu’ils n’y voyaient que du feu.

. Chaucer, Yochan et moi .

Je vis le jour le 15 septembre 1914 dans une maison en bois à deux étages sur la Western Avenue dans les ormaies de Waterville, au cœur du Maine. J’y vivrais encore aujourd’hui si mon bon à rien de père, John Baptist, n’avait pas abandonné ma blonde de mère, mes quatre grands frères et moi.

Maman, après avoir pleuré tout son soûl, trouva du travail à la filature de coton et ma tante Celia, vieille fille, se chargea d’élever la fratrie bouillonnante et grouillante de vie. Elle n’avait jamais aimé mon père. « Bon débarras », avait-elle dit en renâclant, après qu’il alla se perdre au fin fond de l’Alaska. Tante Celia, qui avait acheté une maison avec un jardin à l’immense pelouse verte et aux splendides arbustes lilas, devint notre mère de substitution, aussi bourrue qu’indulgente.

En grandissant dans cette atmosphère fourmillante, bruyante et permissive, jamais mon père ne me manqua. Quand sa dépouille fut rapatriée après sa crise cardiaque à Hot Springs, en Arkansas, j’avais seize ans et j’écrivais des bulletins d’information pour le journal local, le Sentinel. L’histoire du retour de ses restes mortels occupa deux colonnes en deuxième page.

Par chance, dans son malheur, maman était morte d’un cancer l’année précédente. Malgré la désapprobation de toute la famille, elle avait aimé papa passionnément – chaque soir, nous priions pour son retour – jusqu’à son dernier souffle. Ils furent enfin réunis dans le caveau familial, en périphérie de la ville, et les larmes, l’incompréhension et l’angoisse de leurs vies de laissés-pour-compte prirent fin. Ils avaient quarante-neuf ans.

Tante Celia mourut l’année de mon baccalauréat. Nous héritâmes de sa maison. Mais ma qualité de propriétaire fut brève : mon frère, Ernie, me persuada d’échanger ma quote-part contre ses droits sur le terrain que mon père avait acheté à Muscle Shoals, en Alabama, et qui en fin de compte ne valait pas un sou. En plus de la nouvelle paire de chaussures marron de papa, qui m’allait à merveille, j’héritai de son envie de voyager, de son goût pour l’aventure et, j’en ai bien peur, de sa propension à prendre de mauvaises décisions financières.

Je devins le correspondant du Sentinel sur le campus quand je m’inscrivis à Colby, une petite université baptiste non loin de chez moi, mais après des débuts prometteurs, mes notes se mirent à dégringoler. La fac ne pouvait pas rivaliser avec la formation sur le tard et sur le terrain que m’offraient la couverture de la politique municipale, des déjeuners offerts par le club, des meurtres occasionnels et des tournois de poker de minuit en compagnie de reporters, d’imprimeurs et de journalistes de la presse écrite.

En 1936, un mois avant la fin de mes études, je fus recalé en littérature chaucérienne. Mon frère Ernie, qui suivait la même matière, implora l’un des riches membres du conseil de direction pour qui il travaillait à temps partiel de me faire passer un examen bidon, après quoi j’obtins mon diplôme en compagnie de ceux qui l’avaient vraiment mérité.

Si j’avais suivi les conseils du directeur du département d’anglais de poursuivre mes études un semestre de plus, ma vie aurait été très différente. Six mois après avoir obtenu mon diplôme, l’Associated Press m’engagea en tant que reporter pour son bureau de Portland, dans le Maine. Je fus leur serviteur enthousiaste et bienveillant quarante-neuf ans durant, et ma trajectoire professionnelle aurait été tout autre si j’avais fait ce semestre en plus à Colby.

Après neuf ans à Portland, je fus transféré à Washington DC pour couvrir les activités des membres du congrès de Nouvelle-Angleterre. Six mois plus tard, je fus rattrapé par le service militaire qui, après m’avoir envoyé apprendre le japonais à Yale, m’assigna à l’Office of Strategic Services (Bureau des services stratégiques, OSS), l’ancêtre de la CIA en temps de guerre. Sans perdre de temps, l’OSS m’envoya en Chine occidentale où je servis d’interprète pour le compte de soldats francophones d’Indochine. De cette époque, il n’y a rien qui soit digne d’être narré.

Je rejoignis de nouveau l’Associated Press en tant que correspondant étranger en Chine à la fin de la guerre et, un mois plus tard, j’accompagnai trois autres journalistes à Yan’an, la capitale de la Chine communiste, aux portes du désert de Gobi. C’était la première visite autorisée après-guerre de la cité troglodyte, qui avait été encerclée et barricadée pendant plus de dix ans par le nationaliste Tchang Kaï-Chek. Ma joie était sans limites : la plupart des correspondants chevronnés auraient donné ce qu’ils avaient de plus cher pour côtoyer le président Mao Tsé-Toung et autres qui, dès 1949, dirigeraient l’ensemble de la Chine.

Je fis des reportages depuis Yan’an, Beijing, Shanghai, Nankin, la Mandchourie et la frontière du Tibet les trois années suivantes et déjà j’étais tombé amoureux de ce vaste pays et de son peuple fascinant. Tant et si bien que j’avais prévu de passer les trois années d’après en France, la terre de mes ancêtres, pour, après avoir goûté aux plaisirs notoires du corps et de l’esprit, retourner en toute hâte à Beijing. J’espérais ensuite me la couler douce à l’ombre de la Cité interdite et me contempler le nombril.

À New York, l’AP déposa ma demande de mutation à Paris dans le dossier « P » des fichiers du personnel et, le moment venu, on m’informa que ma candidature avait été retenue pour aller en Palestine à cause d’une malencontreuse erreur alphabétique, pensai-je, contre laquelle je ne pouvais rien.

De la Palestine, où la haine religieuse et politique était séculaire, je déménageai à Londres puis passai cinq années sabbatiques gratifiantes à Paris : tout vient à point à qui sait attendre.

Après deux années à rendre compte de la défaite de la France en Indochine, deux autres années à Hong Kong, où je me remis à écrire de loin sur la Chine, et un nouveau séjour de sept mois à Paris, je finis par être parachuté à Tokyo en 1959.

Maintenant, à mon grand âge, je repense avec gratitude à ces talentueux humains qui, tout au long des siècles, ont créé les arts, l’architecture, la musique et la littérature qui ont enrichi les vies de ceux d’entre nous à qui il a été donné de les apprécier. Moi-même dénué de tout talent créatif particulier, j’ai une dette envers ces gens d’hier et d’aujourd’hui qui ont rendu significative et enrichissante mon existence et celle de millions d’autres. Je compte parmi ces bienfaiteurs les Takishita de Gifu, qui m’ont fait découvrir la minka qui aura joué un rôle exaltant dans ma vie.