9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

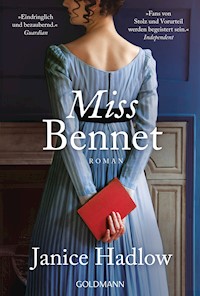

Eine bezaubernde Hommage an Jane Austen – große Verfilmung als BBC-Serie

Mary Bennet weiß von klein auf, dass sie keine Schönheit ist – besonders im Vergleich zu ihren vier Schwestern, die mittlerweile alle verheiratet sind. Sie selbst sucht noch nach ihrem Platz im Leben, als sie nach dem Tod des Vaters zusammen mit ihrer Mutter den Familiensitz Longbourn verlassen muss. Mary zieht zunächst von einer Schwester zur anderen, bevor sie bei ihrer Tante in London unterkommt. Dort blüht sie förmlich auf und findet erstmals Gefallen an Bällen und Abendeinladungen. Schon bald macht ihr der reiche Erbe Will Ryder den Hof. Doch Mary ist fest entschlossen, ihrem Herzen zu folgen – und das schlägt für den stillen Anwalt Tom Hayward ...

Diese bezaubernde Hommage an Jane Austen ist ab 2026 unter dem Titel »The Other Bennet Sister« auch als BBC-Serie zu sehen.

»Fans von ›Stolz und Vorurteil‹ werden begeistert sein.« Independent

»Eindringlich und bezaubernd.« Guardian

»Unterhaltsam und absolut fesselnd.« Kirkus Reviews

»Eine wunderbar warme und tröstliche Lektüre.« The Sun

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 867

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Mary Bennet weiß von klein auf, dass sie keine Schönheit ist – besonders im Vergleich zu ihren vier Schwestern, die mittlerweile alle verheiratet sind. Sie selbst sucht noch nach ihrem Platz im Leben, als sie nach dem Tod des Vaters zusammen mit ihrer Mutter den Familiensitz Longbourn verlassen muss. Mary zieht zunächst von einer Schwester zur anderen, bevor sie bei ihrer Tante in London unterkommt. Dort blüht sie förmlich auf und findet erstmals Gefallen an Bällen und Abendeinladungen. Schon bald macht ihr der reiche Erbe Will Ryder den Hof. Doch Mary ist fest entschlossen, ihrem Herzen zu folgen – und das schlägt für den stillen Anwalt Tom Hayward …

Autorin

Janice Hadlow hat am Londoner King’s College Geschichte studiert und über zwanzig Jahre für die BBC gearbeitet. Sie lebt in Edinburgh und hat mit »Miss Bennet« ihr Romandebüt vorgelegt.

Janice Hadlow

Miss Bennet

Roman

Aus dem Englischen

von Britta Evert und Claudia Franz

Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Other Bennet Sister« bei Mantle, an imprint of Pan Macmillan, London.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2023

Copyright © der Originalausgabe 2020 by Janice Hadlow

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © Jeff Cottenden

Redaktion: Susanne Bartel

LS · Herstellung: ik

Satz: KCFG–Medienagentur, Neuss

ISBN: 978-3-641-29802-9V001

www.goldmann-verlag.de

Für Martin, Alexander und Louis,

meine drei hell leuchtenden Sterne.

TEIL 1

Kapitel 1

Es ist eine traurige Tatsache, dass eine junge Frau, die unglücklicherweise ohne die geringsten Aussichten auf die Welt kommt, gut daran tut, wenigstens als Schönheit geboren zu werden. Arm und hübsch zu sein ist schon schlimm genug; aber bettelarm und unansehnlich zweifellos ein hartes Schicksal.

Vier der fünf Schwestern der Familie Bennet aus Meryton in Hertfordshire verfügten über ein hinreichend gutes Aussehen, um in ihren beschränkten Umgangskreisen als schön zu gelten. Jane, die Älteste, war absolut umwerfend, wobei der Reiz ihres Gesichts und ihres Körpers durch ihre Bescheidenheit noch unterstrichen wurde. Elizabeth, die Zweitgeborene, konnte mit Witz und Lebhaftigkeit gewisse Mängel ihrer äußeren Erscheinung wettmachen, während sich bei Catherine und Lydia, den beiden Jüngsten, zur Frische der Jugend die Lust am Lachen und Flirten gesellte, was den jungen Männern mit ähnlich lauten und leichtfertigen Neigungen nicht verborgen blieb. Nur Mary, die mittlere Tochter, besaß weder Schönheit noch Witz oder Charme. Doch ihre Schwestern überstrahlten ihre Unscheinbarkeit, ja, schienen ihre Existenz gänzlich auszulöschen, und so galt die Familie Bennet, als alle Töchter dem Kindesalter entwachsen waren, als eine der besten der Gegend.

Dabei wussten alle, dass die Mädchen um ihre Aussichten weit weniger zu beneiden waren als um ihre Schönheit. Auf den ersten Blick wirkten die Bennets durchaus vermögend. Sie waren die angesehensten Einwohner des Dörfchens Longbourn, und ihr ansprechendes, wenn auch nicht beeindruckendes Haus machte durch seinen Komfort wett, was ihm an äußerer Pracht fehlte. Man hatte Servierpersonal für die Tafel, eine Köchin und einen Gärtner; und obwohl Mr Bennets Besitz nicht unbegrenzt war, so reichte er doch aus, um seinen Ruf als wohlhabender Gentleman zu sichern. Nur wenige der Familien, mit denen die Bennets verkehrten, waren reich oder vornehm genug, um guten Gewissens auf sie herabschauen zu können, und so betrachtete man sie, zumindest in der Öffentlichkeit, als hochrespektable Zierde der Gesellschaft von Hertfordshire.

Auf dem Land kann eine Familie ihre Verhältnisse allerdings kaum geheim halten, und so war gemeinhin bekannt, dass der augenscheinliche Wohlstand der Bennets auf wackeligen Füßen stand. Ihr Anwesen konnte laut Erbvertrag nur auf einen männlichen Nachkommen übergehen; zeugten die Bennets keinen Sohn, würde der Besitz irgendwann in die Hände von Mr Bennets Neffen fallen. Zunächst war das kein Anlass zur Sorge gewesen. Da sich der Nachwuchs in Longbourn mit vielversprechender Regelmäßigkeit einstellte, sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der langersehnte Mr Bennet junior seinen überfälligen Einzug in die Welt halten würde. Als aber die Töchterschar auf fünf angewachsen war und sich herausstellte, dass keine weiteren Kinder folgen würden, warf der Erbvertrag einen dunklen Schatten auf das Familienglück. Wenn Mr Bennet starb, würden seine Frau und seine Töchter mit nichts als zu vier Prozent verzinsten fünftausend Pfund dastehen und sich in die demütigende Abhängigkeit von der keineswegs gesicherten Barmherzigkeit eines fernen Cousins begeben müssen. Ihre Freunde hatten durchaus Mitleid mit der Familie, aber das hinderte sie nicht daran, neugierig der Entwicklungen zu harren. Denn was könnte verlockender sein, als höchstpersönlich miterleben zu dürfen, wie sich das Hab und Gut einer Familie in nichts auflöste?

Mr Bennet tat seinen Nachbarn nicht den Gefallen, sich seinen etwaigen Missmut anmerken zu lassen. Vor den Augen der Welt blieb er ganz der Alte: distanziert, spöttisch und offenbar gleichgültig gegenüber einer Tatsache, die zu ändern ohnehin nicht in seiner Macht stand. Seiner Familie gegenüber verlor er ebenfalls kein Wort über mögliche Sorgen. Nur in den langen Stunden, die er in der Bibliothek verbrachte, mochte er sich mit der Frage herumschlagen, wie die Katastrophe abzuwenden wäre.

Seine Frau hingegen kannte solche Zurückhaltung nicht. Mrs Bennet dachte an kaum etwas anderes als an die Not, die sie und ihre Töchter im Falle von Mr Bennets Ableben erwartete, und so hörte man sie oft über den vertrackten Erbvertrag klagen, daheim und auch außer Haus. Ihre Nerven seien einer solchen Misere nicht gewachsen, erklärte sie. Wie jemand auf die Idee kommen könne, ihren Töchtern das Anwesen zu rauben, sei ihr unbegreiflich; wenn man nichts unternehme, würden sie alle in den Ruin getrieben. Wenn auch nicht gerade mit Intelligenz und Fantasie ausgestattet, verfügte Mrs Bennet doch über eine beachtliche Energie und Beharrlichkeit, die sie gänzlich daran verschwendete, das Verhängnis abzuwenden. Bald war sie der Überzeugung, dass es nur eine Lösung gäbe: Ihre Töchter mussten heiraten, und zwar so schnell und so vorteilhaft wie nur möglich. Wenn der Vater ihre Zukunft nicht sichern konnte, dann musste es eben ein Ehemann tun.

Ihre Töchter mit Männern mit respektablem Auskommen verheiratet zu wissen würde Mrs Bennet eine Last von den Schultern nehmen; sie sich aber an der Seite von Ehemännern mit immensem Einkommen und substanziellem Besitz vorzustellen war für sie eine Quelle der Freude, die auch bei regelmäßiger Erwägung nicht versiegte. Nichts machte sie glücklicher, als sich ihre Töchter als Herrinnen von eleganten Häusern und sanft wogenden Parklandschaften auszumalen, wo sie das verhasste Wort Erbvertrag nie wieder zu Ohren bekämen. Natürlich war ihr bewusst, dass wohlhabende Junggesellen schwer zu finden und noch schwerer zu binden waren, besonders von Mädchen mit bescheidener Mitgift. Aber das konnte sie nicht schrecken. Ihre Töchter hatten einen Vorzug, der sie über alle Schwierigkeiten triumphieren lassen würde: Sie waren schön. Ihr Aussehen würde die begehrenswertesten Männer anlocken, ihren Blick blenden, ihr Herz gewinnen und die Einflüsterungen des kalten, geschäftsmäßigen Verstands ausschalten.

Ihre eigenen Erfahrungen bestärkten sie in dieser Ansicht, denn vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren war es Mrs Bennets jugendliche Schönheit gewesen, die einen vernarrten Mr Bennet vor den Altar getrieben hatte, allen Hindernissen zum Trotz. Sobald er ihr hübsches Gesicht erblickt hatte, war es nicht mehr wichtig gewesen, dass ihr Vater nur Provinzanwalt in Meryton war und ihr Bruder in der Cheapside wohnte, wo er auf seine Lagerhäuser blickte. Mr Bennet war wild entschlossen gewesen, sie zu heiraten, und hatte es wider jeden besseren Rat auch getan. Alles in allem war Mrs Bennet mit dem Ergebnis zufrieden. Natürlich war Mr Bennet ein komischer Kauz, der sie häufiger mit Spott überschüttete, als sie für angebracht hielt. Aber als Herrin von Longbourn herrschte sie über ein Anwesen, das groß genug war, um ihre Eitelkeit zu befriedigen; und die gesellschaftliche Stellung ihres Ehemanns gewährte ihr das Vergnügen, sich bei jeder denkbaren Gelegenheit über ihre weniger glücklichen Bekannten zu erheben. Für Mr Bennet war der Vorteil dieser Ehe schon weniger klar. Dass er sich nicht gefragt hatte, ob er am Charakter seiner Angetrauten ebenso viel Gefallen finden würde wie an ihrem Äußeren, hatte ernsthafte Konsequenzen. Mrs Bennets Oberflächlichkeit und ihre beschränkten Interessen schlossen eine gleichberechtigte Partnerschaft von vornherein aus. Gefährtin oder Freundin konnte diese Frau ihm nicht sein, und er hatte schnell begriffen, dass ihre Schönheit nicht ausreichte, um ihn glücklich zu machen.

Gott sei Dank war Mrs Bennet keine nachdenkliche Person; dass Mr Bennet die Kriterien seiner Brautwahl bedauerte, bemerkte sie jedenfalls nicht. Dementsprechend blieben auch ihre Vorurteile unangetastet. An Frauen schätzte sie keine Eigenschaft außer ihrer Schönheit. Witz und Verstand, Freundlichkeit und Heiterkeit zählten für sie nicht.

Mit vieren ihrer Töchter konnte Mrs Bennet in dieser Hinsicht vollkommen zufrieden sein. Mit Jane verband sie die größten Hoffnungen, da das Mädchen, wie sie Mr Bennet gegenüber immer wieder betonte, nicht grundlos mit einer so überwältigenden Schönheit geboren worden sein konnte. Drei weitere Schwestern, die nicht ganz so reich damit gesegnet sein mochten, stachen Mrs Bennets Meinung zufolge dennoch immer noch so stark hervor, dass sie überall Aufmerksamkeit erregten. Nur eine ihrer Töchter war eine Enttäuschung. Mary hatte den Fehler begangen, weder das Aussehen noch den Charme der anderen weiblichen Familienmitglieder zu erben. Diese Sünde war in Mrs Bennets Augen unverzeihlich, wie Mary schon früh begriff.

Kapitel 2

Mary konnte sich nicht erinnern, wann genau sie herausgefunden hatte, dass sie unansehnlich war. Vermutlich hatte sie es noch nicht bemerkt, als sie als kleines Mädchen mit Jane und Elizabeth gespielt und sich beim Herumtollen im Garten ihr Kleid mit Grasflecken beschmutzt hatte oder als sie sich alle vor dem Kamin im Kinderzimmer gedrängt und die Füße gewärmt hatten. Vermutlich hatte sie es auch noch nicht gewusst, als Mrs Hill, die Haushälterin ihrer Mutter, ihr morgens das Gesicht gewaschen und eine saubere Schürze über das Kleid gezogen hatte. Ganz sicher hatte sie es nicht gewusst, als sie und ihre älteren Schwestern an den Backtagen in die Küche gerannt waren, um sich eine warme Brotrinde zu erbetteln und diese dann draußen im Garten zu essen, kichernd, als könnten sie nie wieder aufhören. Damals, dachte sie, damals war sie glücklich gewesen. Aber im Alter von sieben oder acht Jahren kam ihr allmählich der Verdacht, dass irgendetwas nicht stimmte. Ihre Mutter musterte sie oft mit einem Blick, mit dem sie Jane oder Lizzy nie ansah, in ihm lag etwas zwischen Ärger und Verwunderung. Richtig einordnen konnte Mary ihn nicht, aber sie bemerkte ihn immer häufiger. Gefolgt von einer Aufforderung.

»Komm mal her, mein Kind, und lass dich anschauen.«

Mary erhob sich daraufhin von ihrem Stuhl und ging durch den Salon zu Mrs Bennet hinüber, verunsichert von ihrem bohrenden Blick. Dann wurden die Bänder in ihrem Haar zurechtgezupft, die Schärpe neu gebunden und an ihrem Kleid gezogen, mal in diese, mal in jene Richtung. Aber was auch immer Mrs Bennet störte, keiner ihrer Eingriffe bewirkte ein zufriedenstellendes Ergebnis. Dann schürzte sie die Lippen, wandte missmutig den Blick ab und scheuchte ihre Tochter schließlich wortlos an ihren Platz zurück. Mary wusste bald, dass sie für ihre Mutter eine Enttäuschung war, wenn auch zunächst nicht, wieso.

Da sie ein kluges Kind war, begriff sie allerdings schnell, was all diese Seufzer und finsteren Blicke und abfälligen Gesten zu bedeuten hatten. Ebenso wenig entging ihr, dass sich Mrs Bennet für ihr Äußeres nie so begeisterte wie für das ihrer älteren Schwestern.

»Jane ist ein wahrer Engel«, verkündete ihre Mutter oft, wenn sie ihre Älteste mit unverhohlenem Stolz betrachtete. »Schon ihr Anblick ist eine Wonne.«

Jane senkte dann immer den Kopf, weil sie in ihrer Bescheidenheit bei jedem Kompliment errötete. Den Blick ihrer Schwester Elizabeth mied sie, da diese sie stets zum Lachen bringen wollte, wenn sich Mrs Bennet zu solchen Lobeshymnen verstieg. Elizabeths Auftreten war nicht in gleichem Maße nach dem Geschmack ihrer Mutter, da ihre dunklen Augen und das strahlende Lächeln zu viel über ihren lebhaften Charakter verrieten. Sie hatte eine zu spöttische Meinung der Welt gegenüber, um als wahre Schönheit zu gelten. Nichtsdestotrotz entgingen Mrs Bennets scharfem Auge Lizzys Reize nicht. Sooft sie ihre zweite Tochter auch für ihre vorwitzigen Kommentare und ihren unabhängigen Geist tadelte, an ihrem Äußeren hatte sie nie etwas auszusetzen.

Mary hegte die Hoffnung, dass Mrs Bennet eines Tages ähnlich anerkennende Worte für sie finden würde. Wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hätte, würde das schon passieren, dachte sie. Aber selbst wenn sie besondere Aufmerksamkeit auf ihr Äußeres verwendete und darauf achtete, dass ihre Strümpfe gerade saßen, ihr Gesicht gewaschen und ihr Haar ordentlich gekämmt war, blieb ihre Mutter stumm. Monat um Monat wartete Mary auf den Moment, in dem Mrs Bennet etwas an ihr bemerkenswert finden würde. Vielleicht wären ihre Augen hübsch oder ihre Haltung anmutig; vielleicht wäre auch ihr Haar das Schönste an ihr. Mary war gleichgültig, was Mrs Bennet an ihr gefallen würde, Hauptsache, sie könnte sich endlich wie ihre Schwestern im Glanz der mütterlichen Anerkennung sonnen.

Mary war zehn, als ihr endlich klar wurde, dass sie vergeblich wartete. Es geschah an einem warmen Nachmittag, als Mrs Bennet mit ihrer Schwester Mrs Phillips Tee trank. Jane und Lizzy hatten sich sofort verdrückt, als sie ihre Tante kommen hörten. Nun hockte Mary auf dem Sofa, wickelte sich eine Haarsträhne um den Finger und wünschte sich verzweifelt fort. Weder ihre Mutter noch ihre Tante beachteten sie. Die Unterhaltung plätscherte dahin und widmete sich solchen Fragen wie etwa, ob wohl der Koch von Lady Lucas kündigen würde – und das ausgerechnet vor der Einmachsaison! – und ob die Frau des Pfarrers noch diese Woche niederkommen würde. Erst als Mrs Phillips die Stimme senkte und den Kopf vorbeugte, um eine besonders delikate Klatschgeschichte loszuwerden, wurde sich Mrs Bennet plötzlich der Anwesenheit ihrer Tochter bewusst.

»Mary, geh doch in die Küche und hol noch etwas Zucker. Nimm das Schälchen mit. Sofort, bitte!«

Froh über diese Befreiung erledigte Mary ihre Aufgabe so langsam wie möglich, trödelte im Flur und fuhr mit den Füßen über die Bodenfliesen, um zu sehen, wie viel Staub von ihnen aufwirbelte. An der Tür zum Salon blieb sie stehen, um sich das Kleid glatt zu streichen, als sie plötzlich in dem Gemurmel ihren Namen vernahm. Ihr war klar, dass sie schnell den Raum betreten sollte – Mrs Hill hatte ihr oft erklärt, dass man beim Lauschen selten etwas Gutes über sich zu hören bekam –, trotzdem blieb sie wie angewurzelt stehen.

»Ich finde, Mary sieht heute besser aus«, stellte Mrs Phillips soeben fest.

Mrs Bennet schnaubte. »Nett von dir, das zu sagen, Schwesterherz, aber ich kann dir leider nicht zustimmen. Für ein so junges Mädchen hat sie wirklich keinerlei Reiz. Ganz anders als Jane und Lizzy, deren Äußeres nie unkommentiert bleibt.«

»Die beiden sind in der Tat sehr hübsch«, stimmte Mrs Phillips ihr pflichtschuldig zu. »Und ich bezweifle, dass Mary je so bewundert werden wird wie sie. Dennoch, meine liebe Schwester, frage ich mich schon, ob du sie nicht zu streng beurteilst. Vielleicht bekommt ihr der Vergleich nicht. Wenn Jane und Lizzy nur etwas weniger schön wären, könntest du Mary vielleicht auch schätzen.«

»Ich wünschte von ganzem Herzen, du hättest recht, aber ich fürchte, das hat nichts mit Vergleichen zu tun. Mary ist einfach reizlos, Punkt. Ich mache Mr Bennets Seite dafür verantwortlich. Wir Gardiners konnten uns schon immer eines bemerkenswerten Aussehens rühmen.«

Mrs Phillips schenkte sich Tee nach und hielt nach dem Zuckerschälchen Ausschau. »Mir tut das Mädchen furchtbar leid. Es dürfte nicht leicht sein, das einzige hässliche Entlein unter so vielen Schwänen zu sein.«

»In der Tat, für mich ist Mary wirklich eine große Enttäuschung und ruiniert meine Nerven. Andererseits geht es mir immer gleich besser, wenn ich meine anderen Töchter betrachte. Wo bleibt sie nur mit dem Zucker?«

Mary trat in den Raum, den Blick zu Boden gerichtet. Ihre Finger krampften sich um das Zuckerschälchen, als sie es auf den Tisch stellte. Ihre Tante lächelte sie an, während Mrs Bennet sie nicht weiter beachtete, als sie sich wieder zurückzog. Ihr Herz klopfte wild in ihrer Brust; die Worte ihrer Mutter hatten sie getroffen wie ein Schlag. Jetzt wusste sie also Bescheid, dachte sie, als sie die Treppe hochstieg. Sie war reizlos – wie eine gekochte Kartoffel, eine Bahn ungebleichter Baumwolle oder ein weißer Teller. In ihrem Zimmer zog sie sich den Stuhl vor den Ankleidetisch und ging mit dem Gesicht ganz nah an den Spiegel heran. Das Glas war alt und fleckig, aber das Spiegelbild war doch hinreichend klar, sodass Mary sich gut erkennen konnte. Ein zartes Gesicht schaute sie an, rund und blass. Genau, dachte sie, wie ein weißer Teller. Ihre grauen Augen unter den hellen Brauen waren weder groß und blau wie die von Jane noch dunkel und klug wie die von Lizzy. Ihre Gesichtszüge waren ebenmäßig, aber nicht besonders. Ihr Mund war schmal, die Lippen dünn. Etwas Ängstliches lag in ihrer Miene, fand Mary; sie schien nicht jeden Moment in Gelächter ausbrechen zu wollen wie Lizzy. Und ihr Haar war hellbraun, nicht goldschimmernd wie Janes. Nichts an ihr, schloss sie, erregte Aufmerksamkeit oder würde jemandem Vergnügen beim Betrachten bereiten. Ihre Mutter hatte recht: Sie hatte weder Reiz noch Glanz. In der Hoffnung, vielleicht doch noch etwas Besonderes zu entdecken, sah sie erneut in den Spiegel. Als sie nichts fand, nahm sie das große Tuch, das über der Stuhllehne hing, und drapierte es sorgfältig über den Spiegel. Eine einzelne Träne rann über ihr Gesicht, aber sie machte sich nicht die Mühe, sie wegzuwischen.

Jane und Lizzy erzählte sie nichts von dem, was sie gehört hatte. Vermutlich wussten sie es ohnehin. Ihr selbst kam ihre Reizlosigkeit nun so offensichtlich vor, dass es ein Rätsel war, wieso sie sie nicht eher bemerkt hatte. Sie erwartete auch kein Mitleid von ihren Schwestern. Die beiden würden nicht nachvollziehen können, wie sie fühlte. Wie sollten sie auch? Ihre Schönheit war ein Teil von ihnen wie ihre Arme und Beine, und so würden sie in deren Schutz in die Zukunft springen und tanzen. Sie selbst hingegen würde stumpf vor sich hin trotten, freudlos einen Fuß vor den anderen setzen, ohne jede Anmut. Von Mrs Bennet hatte sie gelernt, dass man ohne Schönheit kein wahres, dauerhaftes Glück erlangen konnte, und nie wäre sie auf die Idee gekommen, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen.

Mary war immer ein schüchternes, unsicheres Mädchen gewesen, aber jetzt dachte sie an kaum mehr etwas anderes als den schlechten Eindruck, den sie hinterlassen musste. Die überschwängliche Begeisterung, mit der sie einst mit ihren Schwestern herumgetollt war, war verflogen. Wenn Jane und Lizzy durch den Garten tobten, lächelten alle und fanden sie zauberhaft; wenn sie selbst das tat, dachte Mary, musste sie einen albernen Anblick bieten. Ernsthaftigkeit schien ihr der einzige Weg zu sein, um als unansehnliches Mädchen nicht Ziel der Verachtung oder des Mitleids der Mitmenschen zu werden. Und mit der Zeit ging ihr diese Einstellung derart in Fleisch und Blut über, dass sie sie für ihre wahre Natur hielt – so war sie eben, ein ernstes, einsames, plumpes Wesen.

Traurig musste sie mit ansehen, wie sich Jane und Lizzy immer weiter von ihr entfernten. Abgeschreckt von ihrem Missmut gaben sie jeden Versuch auf, sie in irgendetwas einzubeziehen. Mary überraschte das nicht. Natürlich blieben sie lieber unter sich, wie konnte es anders sein? Bald waren sie eine eingeschworene Gemeinschaft, zusammengeschweißt durch Vertraulichkeiten und geflüsterte Bemerkungen. Mary konnte sich kaum noch erinnern, dass es je eine Zeit gegeben hatte, in der im Herzen ihrer Schwestern Platz für sie gewesen wäre. Janes Verlust trug sie mit stoischer Gelassenheit; bei aller Sanftmut hatte Mary sie immer als unnahbar empfunden. Aber die Kluft, die sich zwischen ihr und Lizzy aufgetan hatte, schmerzte sie. Erst die Entfremdung machte ihr klar, wie sehr sie Lizzy liebte und in ihrer fröhlichen Gesellschaft auflebte. Niemand konnte einen mit so charmanter Leichtigkeit zum Lachen bringen, auch über sich selbst. Eine Weile hoffte Mary, dass sich Lizzy ihrer vielleicht erbarmen würde – dass sie den Grund ihrer Traurigkeit erkennen und ihr die Hand reichen würde, um sie aus dem Morast ihres alles verschlingenden Elends zu ziehen. Doch obwohl Lizzy sie manchmal verwirrt, manchmal sogar bedauernd anschaute, tat sie nie etwas, um ihre Anwesenheit in Marys Nähe zu verlängern. Und nach einiger Zeit war ihre ehemals so enge Beziehung nichts als eine Erinnerung.

Als sich ihre älteren Schwestern von ihr entfernten, fragte sich Mary, ob sie nicht unter den jüngeren eine Freundin finden könnte. Sie beobachtete sie mit Argusaugen, wollte wissen, ob auch sie Janes oder Lizzys Schönheit hatten. Nie hätte sie zugegeben, worauf sie hoffte. Es kam ihr grausam vor, sich zu wünschen, ein pummeliges Kleinkind möge sich nicht in ein hübsches Mädchen verwandeln, aber sie konnte nicht anders. Würde Kitty oder Lydia die mütterlichen Erwartungen ebenfalls nicht erfüllen, würde Mary sich vielleicht nicht mehr so allein fühlen. Zwei unscheinbare Schwestern würden sich bestimmt verstehen. Aber es dauerte nicht lange, bis sich herausstellte, dass sich ihre Hoffnung nicht erfüllte. Schon als die Kleinen ihre ersten richtigen Kleider bekamen, erkannte selbst Mary, dass sie nicht in ihre, sondern in Janes und Elizabeths Fußstapfen treten würden.

»Was für hübsche kleine Dinger«, verkündete ihre Mutter zufrieden. »Kein Vergleich mit Jane, aber trotzdem. Vier Schönheiten von fünfen ist ein höchst respektables Ergebnis.«

Als Kitty und Lydia älter wurden, musste Mary einsehen, dass ihre beiden jüngeren Schwestern sie genauso wenig brauchten wie die älteren. Hätte es nur Kitty gegeben, hätte diese sich vielleicht erweichen lassen. Sie war ein sanftes, nachgiebiges Mädchen und wollte es jedem recht machen. Bestimmt hätte Mary sie auf ihre Seite ziehen können. Aber die jüngste Tochter der Bennets war entschlossen, das nicht geschehen zu lassen. Schon als Kind war Lydia eigensinnig, kühn und stur; und sobald sie beschlossen hatte, Kitty für sich allein zu wollen, hatte Mary keine Chance. Innerhalb kürzester Zeit stand Kitty ganz unter Lydias Bann, fügte sich ihren Launen und plapperte ihr gehorsam alles nach. Im Alter von vierzehn Jahren hatte Mary keine einzige Freundin oder Vertraute mehr. Auch ihre Mutter und ihr Vater brachten ihr keine besondere Zuneigung entgegen. Inmitten einer großen Familie war sie mutterseelenallein.

Kapitel 3

Die Freude, die Mrs Bennet über die Schönheit ihrer anderen vier Töchter empfand, konnte sie über die Unzulänglichkeiten der fünften nicht hinwegtrösten. Mit jedem Jahr, das verging, wuchs ihr Unmut über Marys Erscheinung, und sie hatte weder die Selbstbeherrschung noch die Lust, den Verdruss zu verhehlen, der von deren zahlreichen Mängeln erregt wurde. Doch nichts trieb sie so sehr zur Verzweiflung wie Marys Haar. Jeden Abend bestand sie darauf, dass es auf Lockenpapier gewickelt wurde, und jeden Morgen, wenn Mrs Hill das Haar gebürstet hatte, war es so glatt und fein wie eh und je, was Mrs Bennet unweigerlich als persönlichen Affront empfand.

»Ich glaube, du machst das absichtlich, Mary, um mich zu ärgern.«

»Bestimmt nicht, Mama. Ich hätte ja gern Locken, wenn es denn ginge. Vielleicht könnten wir die Haare ja aus dem Gesicht kämmen, dann würde es nicht so auffallen, dass sie so glatt sind?«

Mrs Bennet runzelte die Stirn. »Vielleicht solltest du besser eine Haube tragen wie eine verheiratete Matrone. Sie würde eine Menge deiner äußerlichen Sünden verbergen.«

Mit diesen Worten marschierte sie entrüstet davon und überließ es Mrs Hill, mit ihren Kämmen und Bürsten das Unmögliche zu vollbringen.

Am liebsten hätte sich Mary unsichtbar gemacht. Es wäre besser, gar keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als ständig Grund eines solchen Missmuts zu sein. Sie tat alles, um sich in Luft aufzulösen, wählte Kleider in den unauffälligsten Farben und legte keinerlei Wert auf einen eigenen Stil. Wenn Mrs Hill, der sie sichtlich leidtat, sie zu fröhlicheren Farben und schmeichelhafteren Schnitten überreden wollte, lehnte sie ab – sie hatte nichts anderes verdient als unauffälliges Grau und Beige. Absolut überzeugt davon, ein hoffnungsloser Fall zu sein, beteiligte sie sich nicht an den Gesprächen über Hüte, Schuhe und Stoffe, die ab einem gewissen Alter so viel von Kittys und Lydias Zeit in Anspruch nahmen. Lydia war genauso scharfzüngig und gnadenlos wie ihre Mutter, sodass Mary den Spott fürchtete, der sich zweifellos über sie ergießen würde, sollte sie sich unbedarft in diese Gespräche einmischen. Wenn sie mit ihren Schwestern nach Meryton ging, wo sie in dem kleinen Modegeschäft des Ortes ihr Taschengeld ausgeben wollten, blieb sie als Einzige auf der Straße stehen. Was wollte sie schon mit einem neuen Spitzenkragen, bunten Bändern oder einem Strohhut? So ein Zierrat war nichts für Mädchen wie sie.

Unruhig und allein suchte Mary nach anderen Beschäftigungen, aber eine große Auswahl hatte sie nicht. Fürs Zeichnen hatte sie kein Talent, und Handarbeiten langweilten sie. Malen konnte sie auch nicht, und Karten spielte sie nicht gern. Mit der Musik war das schon anders. Wenn sie am Klavier saß, war Mary fast glücklich und vergaß für den Moment ihre Unzulänglichkeiten. Alle Schwestern spielten Klavier, da Mrs Bennet darin ein hübsches Talent für ein Mädchen sah und sogar eine Lehrerin engagiert hatte. Die vornehme, leidgeplagte Miss Allen kam jeden Mittwochnachmittag und gab den Schwestern Unterricht, einer nach der anderen. Mary zählte jedes Mal begierig die Minuten, bis Lizzy fertig war und sie selbst ihren Platz an der Tastatur einnehmen konnte. Anfangs war sie so klein gewesen, dass sie auf einem Kissen sitzen musste, um die Tasten zu berühren. Sie hatte auf diesem wackeligen Thron gehockt und die Fingerchen ausgestreckt, um ihre Tonleitern und Arpeggien zu spielen. Von Beginn an hatte sie es geliebt, begeistert von den Klängen, die sie hervorbrachte, und davon, dass sich die Melodien von Woche zu Woche schöner anhörten. Als sie schließlich begriff, dass sie unansehnlich war und sich schämen sollte, gab sie vieles auf, was sie zuvor geliebt hatte, blieb aber der Musik treu. Sie spielte selbst dann noch weiter, als ihre Schwestern den Klavierunterricht aufgaben, sobald Mrs Bennet es erlaubte. Bald traktierten nur noch Mary und Lizzy regelmäßig das Familieninstrument.

Etwas hatte sich allerdings doch verändert. Am Anfang war die Musik eine Belohnung gewesen, eine Flucht aus dem Alltag, der Mary sonst nicht viel zu bieten hatte. Doch als sie ins Jugendalter eintrat, sah sie nicht mehr nur einen vergnüglichen Zeitvertreib darin. Allmählich war sie zu der Einsicht gelangt, dass das Aussehen nichts zählte, wenn man am Instrument saß. Am Klavier konnte die blasseste Frau selbst die schönste überstrahlen, wenn sie nur über die nötige Strebsamkeit und Beharrlichkeit verfügte. Obwohl sie sich ihrer vielen Mängel bewusst war, zweifelte Mary nicht an ihrer Hingabe und Ausdauer. Warum sollte sie ihren Ehrgeiz nicht auf das Klavierspiel verwenden? Gut war sie schon, und mit der nötigen Anstrengung könnte sie bestimmt noch besser werden. Die Aussicht, ein Talent zu besitzen, das sie von der Masse abhob, hatte etwas Erregendes, und der anstrengende Weg dorthin schreckte sie nicht. Beflissen zog sie sich in den Salon zurück, wo sich außer zum Tee nie jemand aufhielt, und übte ihre Stücke, immer und immer wieder. Ihr zähes Ringen um Perfektion wurde schnell belohnt, da sie sich in jeder Hinsicht deutlich verbesserte. Miss Allen äußerte sich hochzufrieden und prophezeite weitere erhebliche Fortschritte, wenn sie auch in Zukunft regelmäßig und hart üben würde.

Mary war Lob nicht gewohnt, und so reichte dieser winzige Krümel an Ermunterung, um sie in ihrer Entschlossenheit zu bestärken und für viele einsame Stunden an das Klavier zu fesseln. Meistens störte es sie nicht, allein mit ihren Übungen zu sein, aber manchmal überkam sie unvermittelt eine unerklärliche Traurigkeit. Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass sie sich nach der Begeisterung von einst zurücksehnte. Die gnadenlose Disziplin, die sie sich abverlangte, hatte ihr viel von der Freude genommen, mit der sie sich früher ans Klavier gesetzt hatte. Jetzt war das Musizieren einfach eine Aufgabe wie jede andere auch.

Für gewöhnlich konnte Mary sich davon überzeugen, dass es dennoch die Anstrengung wert war; es ging weniger darum, ihr Glück zu suchen, als darum, ihre Fertigkeiten zu schulen. Aber es gab auch Zeiten, in denen sie Zweifel befielen, ob sie nicht zu viel aufgegeben hatte. Dann brach sich, sosehr sie sie auch unterdrücken wollte, die Sehnsucht nach schierer Freude und Ablenkung Bahn. Als Mary eines Morgens zum Salon ging, ihre Noten unter dem Arm, hörte sie Lizzys Klavierspiel. Ihren Stil hätte sie jederzeit wiedererkannt – schnell, draufgängerisch und so bezaubernd, dass man unweigerlich stehen blieb, um zu lauschen. Die paar Fehler, die ihr unterliefen, taten dem Vergnügen keinen Abbruch. Leise schlüpfte Mary in den Raum und sah, wie ihre Schwester das Stück mit zurückgeworfenem Kopf beendete und noch eine Verzierung hinzufügte, aus purem Vergnügen. Voller Bewunderung für die Energie, mit der Elizabeth das Stück interpretiert hatte, setzte sich Mary.

»Das war sehr gut, Lizzy«, sagte sie. »Kaum falsche Noten. Wenn du richtig üben würdest, könntest du das Stück vielleicht perfekt spielen.«

Mit leicht gerötetem Gesicht von der Anstrengung schob Elizabeth den Klavierhocker zurück, als wollte sie unterstreichen, dass sie getan hatte, was sie tun wollte, und keinen Ton mehr spielen würde.

»Das würde nicht zu mir passen. Ich glaube nicht, dass ich die nötige Geduld habe, um auch nur irgendetwas perfekt zu tun. Sobald etwas mühsam wird, stürze ich mich auf etwas Neues.«

»Aber möchtest du deine Begabung denn nicht pflegen? Es ist doch eine Schande, sie so brachliegen zu lassen.«

»Ob sie brachliegt, wenn ich mich daran erfreue, weiß ich gar nicht.« Lizzys Finger spielten eine Tonleiter. »Manchmal frage ich mich, ob du das Musizieren nicht mehr genießen würdest, wenn du etwas weniger ehrgeizig wärst.«

»Aber wie soll ich denn ohne Ehrgeiz korrekt spielen?«

»Vielleicht«, erwiderte Lizzy, »sind Korrektheit und Ehrgeiz nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg.«

Das war genau der Gedanke, der auch Mary manchmal umtrieb, aber das konnte sie unmöglich zugeben. »Ich mag nicht glauben, dass man ohne Anstrengungen etwas Bewundernswertes zustande bringen kann.«

»Mag sein«, antwortete Lizzy. »Und doch würde ich persönlich lieber einem Stück lauschen, das mit Freude und Elan gespielt wird, als einem mit wohl dressierter Perfektion.«

»Ich hege Zweifel, ob du wirklich gern einer fehlerhaften Melodie lauschen würdest«, erwiderte Mary. »Da kann die Person, die sie spielt, noch so begeistert sein.«

Elizabeth nahm ihre Noten und stand auf. »Möglich. Aber mal ernsthaft, meiner Meinung nach ist es eine große Schande, der Musik jegliche Freude auszutreiben. Da scheinen mir ein paar falsche Noten weniger ins Gewicht zu fallen.« Im Hinausgehen berührte sie sanft Marys Schulter.

Mary setzte sich und griff zu ihren Noten, konnte sich aber nicht konzentrieren. Elizabeths Worte hatten sie aufgewühlt. Es war keine große Überraschung, dass Lizzy harter Arbeit nichts abgewinnen konnte. Ihr fiel einfach alles zu, und selbst wenn sie sich nicht bemühte, machte ihr Charme alles wieder wett, auch am Klavier. Mary knallte ihre Noten auf den Ständer. Bei ihr war das anders. Sie dehnte kurz die Finger und begann dann mit ihren Tonleitern.

Kapitel 4

Wenn das Üben sie ermüdet hatte, zog Mary sich für gewöhnlich in ihr Zimmer zurück, um zu lesen. Dort standen in einem kleinen Regal die gut ein Dutzend Bücher, die sie besaß. Sie waren ihr dermaßen vertraut, dass sie ganze Passagen auswendig kannte; trotzdem gefiel es ihr, sie immer wieder aufzuschlagen und die vertrauten Worte zu lesen. Sie konnte sich nicht erinnern, jemals in Büchern nicht Trost und Zuflucht gefunden zu haben. Manchmal hatte sie sogar das Gefühl, sich noch daran erinnern zu können, wie sie zum ersten Mal von der großen Freude am Lesen gepackt worden war. Sie hatte sich vor dem Kamin im Kinderzimmer zusammengekauert, als die schwarzen Linien, die Lizzy ihr so geduldig aufgemalt hatte, plötzlich kein zufälliges Gekritzel mehr darstellten, sondern sich in Buchstaben verwandelten: A für Apfel und K für Katze.

Nach dieser Entdeckung gab es kein Halten mehr. Sie verschlang alles, und Kinderreime und Märchen lösten die Bilderbücher ab. The History of Little Goody Two-Shoes hatte sie schnell durch, und auch mit The Story of the Robins hielt sie sich nicht lange auf. Damals las sie zusammen mit Jane und Elizabeth; zu dritt saßen sie im Kinderzimmer in geselliger Stille vereint, jede in ihr eigenes Buch vertieft. Als Mary dann älter und unglücklicher wurde und ihre Schwestern sich von ihr entfernten, waren Bücher weniger etwas sie Verbindendes als Marys Trost für diesen Verlust. Wenn Jane und Elizabeth in ihrer Gegenwart flüsterten oder ihr die Zimmertür vor der Nase zuschlugen, flüchtete sie sich in ihre Bücher und fand dort Ablenkung von der bedrückenden Einsamkeit.

Sie las so viel, dass bald nicht nur ihr eigenes Regal nichts mehr hergab. Auch die spärlichen Bestände des Zimmers in Longbourn, in dem die Schwestern unterrichtet wurden, hatte sie schnell gelesen, von den Atlanten bis zu den Hauswirtschaftsratgebern. Je mehr sie las, desto größer wurde ihr Hunger nach neuer Lektüre. Sie griff nach allem, was sie im Haus fand. Eine Weile beschäftigten sie die Romane, die Mrs Bennet sich bei der Wanderbücherei auslieh; aber die wunderschönen bedrohten Heldinnen, ihre gut aussehenden ehrenwerten Helden und die verschlungenen Handlungen, die sie Schritt um Schritt zu den unglaubwürdigsten glücklichen Ausgängen führten, waren nicht nach ihrem Geschmack. In ihren Augen war das dummes Zeug. In der Überzeugung, sich wohl eher für Fakten als für Fiktion zu interessieren, studierte sie blinzelnd Mr Bennets Zeitungen mit den winzigen schwarzen Buchstaben, entzifferte mühsam die unbekannten Namen und Orte, die dort erwähnt wurden, bis sie die Blätter mit brennenden Augen wieder fortlegte. Sie las die landwirtschaftlichen Zeitschriften, die Mr Bennet abonnierte, und betrachtete verständnislos die Bilder von Dreschmaschinen und die Diagramme zum Fruchtwechsel. Sie stibitzte die vom Dienstpersonal ins Haus gebrachten Broschüren mit den Horrorgeschichten über entsetzliche Verbrechen und Beichten von Sterbenden und sah sich die barbarischen Zeichnungen von gehängten Männern und ermordeten Frauen an, bis Mrs Hill die Hefte schließlich entdeckte und wütend in die Küche trug. Manchmal stieß Mary auch auf seriöse Werke, die Mr Bennet irgendwo liegen gelassen hatte; dann betrachtete sie sie mit großer Neugierde, hätte es aber niemals gewagt, sie aufzuschlagen. Die Bücher ihres Vaters waren heilig und durften von niemandem als ihm selbst gelesen werden.

Mary war achtzehn, als ihr aufging, dass sie so planlos nicht weitermachen durfte. Sie sehnte sich danach, ihre geistigen Fähigkeiten zu vervollkommnen, so wie sie es mit ihren musikalischen getan hatte. Aber ihr war bewusst, dass dazu zwei Dinge vonnöten waren: Zum einen brauchte sie ein bedeutend umfassenderes Angebot an Lektüre, zum anderen einen Lehrer. Für das Klavierspiel hatte sie Miss Allen, warum also sollte sie für ihre geistigen Interessen nicht ähnliche Unterstützung erhalten? Sicher ließe sich eine zuverlässige, gebildete Person finden, die ihre Lektüreauswahl lenken und ihre Bemühung unterstützen könnte. Wäre sie ein Junge gewesen, hätte sie einen Hauslehrer bekommen, aber bei einem Mädchen war das undenkbar. Es bestand auch keinerlei Aussicht, dass man sie auf ein Internat schicken würde, da einer von Mrs Bennets Glaubensgrundsätzen war, dass das Essen dort unverdaulich und dem Teint abträglich war. Für Marys Problem gab es demnach nur eine Lösung, nämlich die Einstellung einer Gouvernante. Aber es dauerte Monate, bis sie den Mut aufbrachte, ihre Mutter darum zu bitten.

Sie näherte sich dem Thema sehr behutsam, da sie Mrs Bennets Meinung zu Gouvernanten kannte. Ihre Mutter bildete sich sogar etwas darauf ein, nie eine solche Person beschäftigt zu haben. Eine ganze Reihe von Lehrern war über die Jahre die Auffahrt von Longbourn hochmarschiert, um Dinge zu unterrichten, die der Erziehung ihrer Töchter den letzten Schliff geben sollten. So hatten Mary und ihre Schwestern lückenhafte Kenntnisse im Französischen erworben, sich ein wenig im Malen versucht und vor allem Tanzen gelernt. Was aber die allgemeine Bildung betraf, so betrachtete Mrs Bennet sich selbst als Vorbild für das, was es zu wissen galt, und wurde darin von einer beachtlichen Anzahl an Ratgebern unterstützt. Sie hatte ihren Töchtern beigebracht, wie man ein Haushaltsbuch anlegte, einen Haushalt führte und einen ordentlichen Saum nähte. Alle lasen sie gut genug und wussten hinreichend viel über Geschichte und Geographie, um in Gesellschaft keine lächerliche Figur abzugeben. Alles andere war nicht nur überflüssig, sondern vermutlich sogar schädlich. Mrs Bennet hatte nie beobachten können, dass Wissen etwas war, das Männer an einer Frau reizte, daher hatte sie nicht die Absicht, den Mängeln ihrer Töchter noch den Ruf vermeintlicher Klugheit hinzuzufügen. Das alles war Mary durchaus bewusst, aber ihre Sehnsucht nach geistiger Bildung war größer als ihre Angst. Und so trug sie ihren Wunsch eines Nachmittags, als sie mit ihrer Mutter und ihren Schwestern beim Tee saß, so kühn und so ruhig wie nur möglich vor. Mrs Bennet reagierte, wie von Mary erwartet, äußerst verblüfft.

»Eine Gouvernante? Was um Gottes willen meinst du damit? Was willst du in deinem Alter mit einer Gouvernante anfangen?«

»Ich würde mich gerne weiterbilden, Mama. Ich möchte andere Bücher lesen und meinen Verstand entwickeln.«

»Ich kann mir nicht vorstellen, was du glaubst, noch alles lernen zu müssen!«, rief Mrs Bennet. »Dein Kopf ist doch so schon mit lauter überflüssigen Dingen vollgestopft. Vermutlich gibt es kein Land auf der Welt, dessen Hauptstadt und dessen größte Flüsse du nicht nennen kannst. Was soll eine Gouvernante dir da noch beibringen?«

»Sie könnte meine Lektüre in eine sinnvolle Richtung lenken, mir Bücher zu lesen geben, die meinen Verstand fordern.« Mary spürte, wie die Begeisterung sie erfasste. »Sie könnte uns jüngeren Mädchen zur Seite stehen. Ich bin mir sicher, dass wir von einem anregenden Unterricht profitieren würden.«

Lydia, die normalerweise nicht beachtete, was Mary von sich gab, fuhr entsetzt hoch. »Der Himmel möge mich davor bewahren! Mein Verstand ist bereits hinreichend gefordert, vielen Dank. Das Letzte, was wir brauchen, ist eine griesgrämige arme Jungfer, die schniefend im Wohnzimmer hockt, das Predigtbüchlein in der einen und den Schnupftabak in der anderen Hand.« An Kitty gewandt hielt sie sich eine imaginäre Prise Schnupftabak unter die Nase, schnupfte und verdrehte stöhnend die Augen.

Kitty prustete so los, dass sie Kuchenkrümel über den Tisch spuckte.

»Etwas Schrecklicheres kann ich mir gar nicht vorstellen«, verkündete Lydia. »Und Kitty sieht das sicherlich genauso.«

»Das wäre grauenhaft, besonders das mit dem Schnupftabak«, bestätigte Kitty artig. »Bitte, Mama, tun Sie das nicht. Wir sind doch glücklich, wie es ist.«

»Ich bin mir sicher, dass wir jemanden finden können, der uns allen gefällt«, beharrte Mary. »Eine gebildete Frau ohne abstoßende Gewohnheiten. Sie muss ja auch nur ein paarmal in der Woche kommen.«

»Das wäre immer noch viel zu häufig«, sagte Lydia. »Vermutlich wird sie gar nicht kommen, oder, Mama?«

Mary ignorierte sie und warf ihrer Mutter einen eindringlichen Blick zu. »Wirklich, Mama, denken Sie doch an den vorteilhaften Einfluss auf unseren Geist.«

Aber es war zwecklos. Mrs Bennet hatte ihre Entscheidung längst getroffen. »Das reicht jetzt, Mary. Niemand außer dir will eine Gouvernante, und ich weigere mich, die Kosten zu tragen, wenn nur du davon profitierst. Wenn du mehr lernen willst, ist das deine Angelegenheit. In Mr Bennets Bibliothek gibt es Bücher zuhauf, du kannst dich dort wie Lizzy nach Herzenslust bedienen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.«

Lydia, der ein Stein vom Herzen fiel, nahm sich noch ein Stück Kuchen. Mary war bewusst, dass sie geschlagen war. Aber als sie so dasaß und in ihren kalten Tee starrte, wurde ihr allmählich klar, was ihre Mutter gesagt hatte. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass es ihr erlaubt sein könnte, die Bibliothek ihres Vaters zu betreten. Sie sah oft hinein, wenn sie daran vorbeiging; der helle, luftige Raum mit den Schiebefenstern auf den Garten hinaus war ein Sinnbild gelehrter Ruhe. Aber seine eigentliche Anziehungskraft bestand in den Wänden voller Bücher, ein unwiderstehlicher Anblick für eine ausgehungerte Leserin. Mr Bennet verbrachte dort den Großteil seiner Tage in abweisendem Schweigen. Eindringlinge, wie er seine Familie gern wissen ließ, wollte er dort nicht sehen.

»Da ich mich nicht darüber beklage, dass die Dummheit jeden anderen Winkel dieses Hauses durchdringt«, pflegte er zu sagen, »halte ich es für keinen allzu vermessenen Wunsch, sie wenigstens aus einem einzigen Raum fernzuhalten.«

Weder Kitty noch Lydia, für die die Bücherregale keinerlei Verlockung darstellten, fühlten sich durch diese Bemerkung angesprochen. Auch Mrs Bennet war nicht im Mindesten neugierig, wie ihr Mann seine Zeit in der Bibliothek verbrachte. Einzig Elizabeth schlüpfte gelegentlich hinein und lieh sich mit der ihr eigenen Unbeschwertheit ein Buch. Aber Lizzy war auch Mr Bennets Liebling, und sein sonst so spöttischer Blick ruhte oft mit einer Wärme und Bewunderung auf ihr, die er für seine jüngeren Töchter nicht aufbrachte. Für Mary war es undenkbar, dass er ähnlich auf sie reagieren könnte. Mr Bennet würdigte sie kaum je eines Blickes, ihre Existenz schien ihm vollkommen gleichgültig zu sein. Hätte ihre Mutter es nicht vorgeschlagen, wäre sie nie auf die Idee gekommen, die Bibliothek zu betreten; aber nun war die Freude über die Aussicht, sich frei zwischen all den Büchern bewegen zu können, stärker als ihre Angst vor Zurückweisung. Sie wartete auf einen Moment, in dem ihr Vater in nicht allzu gereizter Verfassung war, nahm all ihren Mut zusammen, trat dann im Flur an ihn heran und fragte ihn – äußerst zaghaft –, ob sie wie Lizzy Zutritt zur Bibliothek habe.

Einen Moment lang dachte er über seine Antwort nach.

»Du kannst in meiner Bibliothek Zuflucht suchen, wenn du dir etwas davon versprichst. Aber sei noch einmal daran erinnert, dass sie kein Ort für Geschwätz ist. Die Ruhe des Geistes soll nicht durch sinnlose Fragen gestört werden. Und jedes Buch, das aus dem Regal gezogen wird, muss an dieselbe Stelle zurückgestellt werden. Diese Regeln sind unumstößlich. Denkst du, du kannst dich daran halten?«

»Ja, Sir, auf jeden Fall.«

»Dann habe ich nichts dagegen. Morgen kannst du in die Bibliothek kommen.«

Kapitel 5

Am nächsten Vormittag beeilte sich Mary mit ihren häuslichen Pflichten und wartete nur darauf, den wachsamen Augen ihrer Mutter entkommen zu können. Ihre Stickarbeiten schienen noch mehr Zeit zu verschlingen als sonst, der Faden rutschte ständig aus der Nadelöse; und zu allem Überfluss bestand Mrs Bennet auch noch darauf, dass zwei schiefe Säume wieder aufgetrennt und neu genäht werden mussten. Aber schließlich stand Mary doch vor der Tür zur Bibliothek, sammelte sich und trat ein. Im Innern blieb ihr vor Begeisterung die Luft weg. Mr Bennet saß an seinem Platz hinter dem Schreibtisch und nahm ihre Anwesenheit nur kurz zur Kenntnis, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwandte. Als sie sich umsah, war Mary gleichermaßen freudig aufgeregt und besorgt. Sie hatte gedacht, leicht fündig zu werden, aber als sie nun im Sonnenlicht mit den schimmernden Staubkörnchen stand, wurde ihr bewusst, dass sie keine Ahnung hatte, was sie suchte. Sie ging näher an ein Regal heran und beugte sich vor, um die Titel zu entziffern. Als sie vorsichtig ein Buch herauszog, fielen prompt vom Ende der Reihe zwei zu Boden. Der Knall, der die Stille zerriss, war ohrenbetäubend. Mr Bennet sah auf. In ihrer Panik schnappte sich Mary die beiden Bücher, die direkt vor ihrer Nase standen, stellte die anderen zurück und eilte hinaus. Im Flur blieb sie stehen, die beiden Bände an die Brust gedrückt. So hatte sie sich ihr erstes Mal in der Bibliothek nicht vorgestellt gehabt.

Als sie sich etwas beruhigt hatte, trug sie ihre Beute in ihr Zimmer und setzte sich, um sie in Augenschein zu nehmen. Der erste Band war eine Geschichte Englands. Mary war sich nicht sicher, ob sie sich darüber freuen sollte, aber als sie noch einmal genauer hinsah, stellte sie fest, dass das Buch von einer Frau geschrieben worden war. Das war eine Überraschung. Sie hatte gewusst, dass Frauen Kinderbücher schrieben, manchmal sogar Romane. Aber nie hätte sie gedacht, dass sie auch ernst zu nehmende Bücher über Geschichte verfassten. Neugierig ging sie zu ihrem kleinen Schreibtisch, schaffte ein wenig Platz und legte das Buch vor sich. Sie würde Mrs Catharine Macaulay die Gelegenheit geben, sie zu fesseln.

Mary war noch auf ihrem Zimmer, als Mrs Hill sie zum Dinner nach unten schickte.

»Ihre Mutter ruft bereits seit zehn Minuten nach Ihnen. Sie ist nicht gerade bester Stimmung.«

Geistesabwesend blickte Mary auf, legte das Buch beiseite und stieg dann langsam die Treppe hinunter. Während des Essens sagte sie kaum ein Wort, war immer noch mit dem Gelesenen beschäftigt. Die Lektüre war nicht so leicht wie ihre bisherige, aber dadurch ließ sie sich nicht entmutigen. Im Gegenteil, sie spürte, wie ihr Verstand sein ungenutztes Potential entfaltete und Neugier in ihr entfachte.

Vierzehn Tage brauchte Mary, um Mrs Macaulays ersten Band zu lesen. Als sie in Mr Bennets Bibliothek zurückkehrte, hielt sie nach anderen von Frauen geschriebenen Geschichtsbüchern Ausschau. Da sie keins entdeckte, war sie sonderbar enttäuscht. Ihre Hand zögerte für einen Moment vor den historischen Bänden von Mr Humes, aber sie zog keinen aus dem Regal. Nein, sie würde mit Mrs Macaulay weitermachen, bevor sie sich jemand anderem zuwandte. Schon von dem Gedanken begeistert, dass eine Frau genug Wissen und Gelehrsamkeit erworben hatte, um so etwas zustande zu bringen, nahm sie zwei weitere Bücher der Autorin aus dem Regal. In den nächsten Wochen verschlang sie sie förmlich. Sie stand früh auf, um sie schon vor dem Frühstück zu studieren, und kehrte spät am Abend zu ihrer Lektüre zurück, wenn der Rest des Hauses bereits schlief. Sie bedauerte jede einzelne Minute, die sie nicht mit ihr verbringen durfte, weil ihre Mutter sie zu lauter angeblich notwendigen Tätigkeiten zwang, und brachte nervös die Stunden am Esstisch oder mit sinnlosen Handarbeiten hinter sich.

Mrs Bennet bemerkte ihre Geistesabwesenheit und war nicht erfreut. »Nie bist du da, wenn man dich braucht. Und wenn man dich findet, machst du nicht das, was man dir sagt.«

Mary entschuldigte sich und schwor, sich zu bessern, aber sie wusste, dass es sich um ein leeres Versprechen handelte. Ihr Leben fand mittlerweile fast ausschließlich zwischen den Seiten ihrer Bücher statt. Die Ereignisse des Bürgerkriegs, wie Mrs Macaulay sie erklärte, die Geschichten von Charles I. und Oliver Cromwell, waren für sie wirklicher geworden als die eintönigen Tage in Longbourn. Die Bücher waren ihr Fels in der Brandung, und nicht einmal die lautstarken Unmutsäußerungen ihrer Mutter konnten sie davon trennen. Vielmehr wuchs ihr geistiger Hunger mit jedem Buch, das sie las, und in der Folge stattete sie ihrem Vater immer regelmäßiger immer längere Besuche in der Bibliothek ab.

Sie durchstöberte Mr Bennets Bücherregale nun mit größerem Selbstbewusstsein und wagte sich sogar über die historischen, ihr mittlerweile vertrauten Titel hinaus. Neugierig musterte sie philosophische und theologische Werke. Sollte sie sich mit einem von ihnen beschäftigen? Sie flößten ihr mehr Ehrfurcht ein als ihre historischen Pendants. Und wenn sie den Mut hätte, mit welchem Autor sollte sie beginnen? Sie wünschte sich verzweifelt einen Ratschlag und sah oft sehnsüchtig zu ihrem Vater hinüber, in der Hoffnung, er würde sie bemerken und ihr seine Hilfe anbieten. Aber er zeigte keinerlei Interesse an ihrer Buchauswahl und erkundigte sich nie, was sie las und ob es ihr gefiel. Unter gesenkten Lidern sah sie zu ihm hinüber und fragte sich, wie er reagieren würde, sollte sie ihn ansprechen. Aber letztlich fehlte ihr der Mut zu handeln. Sie wusste ja nicht einmal, wie sie beginnen, geschweige denn fortfahren hätte sollen, wenn er seinen kühlen, spöttischen Blick auf sie richtete. Also machte sie weiter wie bisher und verließ sich auf nichts weiter als ihr eigenes Urteil.

Aus Wochen wurden Monate, und Mary las wie besessen. Jane und Lizzy registrierten es mit nachsichtiger Belustigung, erleichtert, sie beschäftigt zu wissen, obwohl sie nicht sicher waren, was sie von ihrer neuen Leidenschaft halten sollten. In der Achtung ihrer jüngeren Schwestern war Mary hingegen noch weiter gesunken. Ständig tuschelten und lachten sie, wenn sie sie bei ihren Studien antrafen, und Lydia hatte schnell gelernt, sie perfekt zu imitieren, mit gebeugtem Rücken, die Nase tief in einem der schweren Bände vergraben. Mary konnte das nicht schrecken. Sie spürte, dass sie Fortschritte machte, und hatte nicht die Absicht, sich durch Spott oder Scham von ihrer Lektüre abbringen zu lassen. Irgendwann fasste sie endlich den Mut, mit einer der kürzeren philosophischen Schriften zu beginnen, und war fasziniert von dem, was sie entdeckte. Die großen moralischen Fragen, die behandelt wurden, zogen sie in ihren Bann, und die abstrakten Argumente gefielen ihr. Im Vergleich mit diesen erhabenen Themen schien ihr privates Unglück unbedeutend, was ihr ein kühles Behagen einflößte. Was sie las, regte sie an und tröstete sie zugleich – und das bestärkte sie in ihrem Tun. Lernen war für sie nicht anders, als Klavier zu üben. Der Verstand konnte dazu gebracht werden, einem zu Diensten zu sein, so wie auch Fingerfertigkeit und Technik erworben werden konnten. Alles, was es dazu brauchte, waren Disziplin und die Bereitschaft zu harter Arbeit. Doch bald musste Mary schmerzlich erfahren, dass es Hindernisse gab, die nicht einmal ihr eiserner Wille überwinden konnte; nicht alle Eigenschaften ihres Selbst konnten ihren Wünschen unterworfen werden.

Schon eine Weile hegte sie den Verdacht, dass ihre Sehkraft zu wünschen übrig ließ, was sie sich stets geweigert hatte anzuerkennen. Klein gedruckte Werke waren schon immer eine Herausforderung gewesen, aber nun konnte sie – vielleicht aufgrund der vielen mit dem Studium verbrachten Stunden – auch die anderen fast nicht mehr lesen. Der Text verschwamm vor ihren Augen, die Wörter waren kaum noch zu entziffern. Sie kniff die Augen zusammen, um schärfer zu sehen, aber das machte kaum einen Unterschied. Sie wanderte durch den Raum, hielt das Buch dabei ins Licht oder sich dicht vor die Nase, aber nichts half. In der grellen Sommersonne im Garten konnte sie vielleicht ein, zwei Seiten lesen, wenn die Sonne in ihrem Rücken stand und die Schrift nicht zu klein war; aber im Haus und in den nunmehr wieder längeren Nächten hatte sie Mühe, überhaupt noch etwas zu erkennen.

An ihrem Schreibtisch stellte sie eines Abends fest, dass sie kaum noch eine Zeile in ihrem Buch lesen konnte. Sie zündete eine Kerze an, dann noch eine weitere und stellte sie so nah neben den Band, wie sie es verantworten konnte, aber es machte keinen Unterschied. Sie war so wütend, dass sie am liebsten getobt hätte. Es war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass ihr just in dem Moment, in dem sie etwas gefunden hatte, das ihrem Leben Sinn verlieh, dieser Schatz schon wieder genommen werden sollte. Wenn sie nicht lesen konnte, was blieb ihr dann noch? Vorsichtig und mit einer Ruhe, die sie nicht empfand, klappte sie das Buch zu und legte sich aufs Bett, um darüber nachzudenken.

Zwei Tage lang versuchte Mary, ohne Bücher zu leben. Sie spielte Klavier, spazierte durch den Garten, pflückte Blumen fürs Wohnzimmer und gab vor zu nähen. Am Nachmittag des zweiten Tags wusste sie, dass eine solche Existenz für sie unerträglich war. Wenn sie nicht verrückt werden wollte, musste sie ihre Mutter fragen, ob sie einen Brillenmacher konsultieren durfte. Das war kein leichtes Unterfangen. Mary war klar, dass diese Bitte Mrs Bennet noch stärker empören würde als der Wunsch nach einer Gouvernante, denn was könnte ihren ohnehin schon so geringen Reizen abträglicher sein als eine Brille mit schwerem Metallgestell? Aber Mary hatte keine Wahl. Da die Alternative undenkbar war, musste sie die Frage stellen. Alles, was sie tun konnte, war, sie an ihre Mutter zu richten, wenn diese nicht allzu mürrischer Stimmung war, und so mutig wie möglich an ihr keineswegs sicheres Mitleid zu appellieren.

Also trat Mary eines Nachmittags in der Speisekammer an ihre Mutter heran, als diese kontrollierte, ob von dem im vergangenen Herbst eingemachten Obst auch nichts verdorben war. Sie untersuchte die Gläser mit Pflaumen, Aprikosen und Renekloden, und da sie diese Aufgabe liebte, war sie durchaus heiter – bis Mary den Grund ihres Kommens vortrug. In diesem Moment löste sich ihre gute Laune in nichts auf.

»Ich kann kaum glauben, dass du das ernst meinst. Wenn das ein Witz sein soll, Mary, dann ist es ein ziemlich schlechter.«

»Das ist kein Witz, Mama, das versichere ich Ihnen. Ich kann kaum noch lesen. Ich bitte Sie inständig, meine Augen untersuchen lassen zu dürfen.«

»Und inwiefern sollte das helfen?«

»Wenn der Okulist der Ansicht ist, eine Brille könnte Abhilfe schaffen, könnte er mir eine anfertigen. Dann wäre ich wieder in der Lage zu lesen.«

»Eine Brille, ausgerechnet! Und du wärst wirklich gewillt, dich zu erniedrigen, indem du sie trägst?«

»Wenn ich dann wieder lesen könnte, würde ich liebend gern eine Brille tragen.«

Mrs Bennet, die soeben ein großes Glas Aprikosen aus dem Regal genommen hatte, stellte es etwas zu heftig auf den Tisch. Zum Glück zerbrach es nicht, aber der Knall ließ Mary zusammenzucken.

»Kein Mann wird dich dann anschauen«, verkündete ihre Mutter, »und die Frauen werden nur noch Mitleid für dich empfinden.«

»Beides werde ich hoffentlich ertragen, wenn es denn sein muss.«

Mrs Bennet war sprachlos, unfähig, sich einen solchen Verstoß gegen alles, was ihr lieb und teuer war, auch nur vorzustellen.

»Wenn Sie sich nicht in der Lage sehen, mir zu helfen, dann bezahle ich die Konsultation eben selbst«, fuhr Mary fort. »Ich habe ein wenig Taschengeld gespart und werde dem Brillenmacher höchstpersönlich schreiben, damit er herkommt.«

Ihre Mutter wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Es scheint, als hätte ich keine Wahl. Lass den Brillenmacher also in Gottes Namen kommen. Aber das gefällt mir alles gar nicht, Mary. Es ist allein deine Schuld, dass ich jetzt mit den Nerven am Ende bin.« Sie marschierte zur Tür und war so aufgebracht, dass sie das Glas ungeprüft auf dem Tisch stehen ließ. »Aber bilde dir ja nicht ein, dass ich diesen Mann empfange. Das wäre wirklich zu viel für mein Nervenkostüm. Mrs Hill soll sich um ihn kümmern.«

Mary blieb allein im Raum zurück. Ihre Hände zitterten, als sie das Glas mit den Aprikosen nahm und ins Regal zurückstellte. Noch nie hatte sie ihrer Mutter so offen die Stirn geboten. Sie ließ sich schwer auf einen Stuhl sinken. Aber sie hatte ihr Ziel erreicht. Ein Brillenmacher würde ihre Augen untersuchen. Blieb nur zu hoffen, dass es bald geschah.

Kapitel 6

Eine Woche später wurde Mr Sparrow, ein groß gewachsener Mann in einem zimtfarbenen Mantel, in Longbourn vorstellig. Er hatte eine riesige Mappe mit bedruckten Tafeln und eine steife Ledertasche dabei, außerdem seinen Sohn John, einen großen, schweigsamen achtzehnjährigen Jungen.

»Ich hoffe, Sie stören sich nicht an seiner Gegenwart, Miss. Er lernt meine Profession, und ich nehme ihn nach Möglichkeit mit, damit er gleich die praktische Seite des Berufs kennenlernt.«

Mary war verunsichert. Sie hatte nicht damit gerechnet, bei der Prozedur einen Zuschauer zu haben. Der junge Mr Sparrow sah allerdings höflich und respektvoll aus, daher nickte sie nur als Antwort. Mrs Hill geleitete sie in das kühle Wohnzimmer, wo man kein einladendes Kaminfeuer entzündet hatte, und stellte sich an die Wand, um dem Geschehen beizuwohnen.

»Wenn Sie sich bitte auf diesen Stuhl setzen würden, Miss, so gerade wie möglich. Kopf hoch, den Blick geradeaus gerichtet. Genau, das machen Sie sehr gut.«

Mr Sparrow gab seinem Sohn ein Zeichen, woraufhin der seinem Vater die Tasche brachte und sie mit einer langsamen, ehrfürchtigen Geste öffnete. Im Innern lagen sauber aufgereiht zahlreiche Brillen, alle mit Etiketten versehen, die ordentlich beschriftet waren.

»Also, Miss«, erläuterte Mr Sparrow, »jede dieser Brillen verfügt über andere Gläser. Ich bitte Sie, sie alle einmal aufzusetzen. John gibt Ihnen dann eine Tafel zu lesen, und Sie sagen mir, was Sie sehen. Anschließend versuchen wir es mit der nächsten Brille, und Sie sagen mir, ob Sie die Buchstaben auf der Tafel deutlicher oder weniger deutlich erkennen. So werden wir vorgehen, bis wir die richtige Brille für Sie gefunden haben.«

Marys Angst nahm zu, als sie das kalte Metallgestell auf der Nase spürte, aber Mr Sparrows leise Stimme beruhigte sie, und schon bald war ihr Interesse an dieser gewissenhaften Methode erwacht. Als sie durch die erste Brille blickte, war sie so darüber erstaunt, nur verzerrte Buchstaben auf der Tafel zu sehen, dass sie jede Schüchternheit vergaß.

»Sir, ich sehe gar nichts!«, rief sie. »Nur Flecken und Schemen. Was hat das zu bedeuten?«

»Dass wir die Antwort auf unser Problem noch nicht gefunden haben. Aber dieser Hinweis sollte uns in die richtige Richtung führen.«

Er reichte ihr eine andere Brille, und dieses Mal hatte Mary den Eindruck, dass die Buchstaben ein wenig schärfer wurden. Immer wieder versuchten sie es, mal mit leichten Verbesserungen, mal mit leichten Verschlechterungen. Unbewusst war sie derart von dem Vorgehen fasziniert, dass sich ihre Unsicherheit zur Gänze verflüchtigte. Plötzlich fühlte sie sich weniger wie Mr Sparrows Kundin, sondern vielmehr wie seine Verbündete, die ihm half, eine Lösung für sein Problem zu finden. Irgendwann setzte er ihr ein Exemplar auf die Nase, und sie musste förmlich nach Luft schnappen; mit einem Mal trat jeder Buchstabe auf der Tafel scharf umrissen hervor.

»Oh, Mr Sparrow, ich sehe alles auf der Tafel so klar und deutlich wie nur möglich! Jeden Buchstaben, jede Zahl!«

»Ah, dann ist das wohl Ihre Brille«, sagte Mr Sparrow lachend. »Es ist immer eine Freude, wenn die Reaktion so entschieden ausfällt. Derart kleine Objekte«, sagte er, als er sich herüberbeugte und die Gläser aus dem Gestell nahm, »werden einen gewaltigen Unterschied in Ihrem Leben machen, wenn sie mit entsprechendem Geschick hergestellt werden, da bin ich mir sicher.«

»Das ist höchst bemerkenswert, Sir. Können Sie mir erklären, wie das funktioniert?«

»Vielleicht darf John das übernehmen? Dann kann ich auch gleich sehen, wie viel von meinen Lehren in seinem Hirn hängen geblieben ist. John, wenn ich bitten dürfte?«

Der junge Mann wirkte zunächst schüchtern und zögerlich, aber er verstand sein Handwerk und gewann allmählich an Selbstvertrauen, als er die sanfte Wölbung der Gläser beschrieb, ihre alles verändernde Wirkung auf das einzelne Auge und die Sorgfalt, mit der sie geschliffen werden mussten, wenn sie eine Sehschwäche korrigieren sollten.

»Ich lerne das selbst und würde mich freuen – würde mich vielmehr sehr geehrt fühlen –, wenn ich dazu beitragen dürfte, die Gläser für Sie anzufertigen.« Er fing ihren Blick auf und sah dann schnell auf seine Füße, als hätte er zu viel gesagt.

Sein Vater klopfte ihm stolz auf den Arm. »Wir werden zusammen daran arbeiten und ein hervorragendes Ergebnis zuwege bringen. Ich wage zu behaupten, Miss, dass Sie äußerst zufrieden sein werden.«

Mary schaute beiseite, nicht daran gewöhnt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Andererseits war ihr die Situation nicht unangenehm. Man konnte unmöglich Anstoß an diesen ruhigen, gewissenhaften Männern nehmen, die sich einzig auf die Herausforderungen ihres Berufs konzentrierten. Als sie ihnen das kleine Gestell zurückgab, schenkte sie ihnen ein Lächeln. Mrs Hill gesellte sich zu ihnen, und für einen Moment standen sie alle beisammen, glücklich mit dem Resultat ihrer Bemühungen. Dann hörte Mary die Schritte ihrer Mutter im Flur, und ihre Miene erstarrte.

»Also, Mr Sparrow!«, rief Mrs Bennet, als sie den Raum betrat. »Was haben Sie mir zu sagen?«

Der Brillenmacher versuchte, ihr seine Meinung zu Marys Sehkraft zu vermitteln, aber Mrs Bennet winkte ungeduldig ab.

»Schön und gut, Sir, aber können wir zum Punkt kommen? Wollen Sie mir sagen, dass meine Tochter eine Brille tragen soll?«

»Ja, gnädige Frau, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass sie ohne noch irgendwelche Feinarbeiten verrichten kann. Für alle Tätigkeiten, die eine klare Sicht erfordern, wird eine Brille unabdingbar sein.«

»Aber sie muss sie nicht außer Haus aufsetzen, oder? In der Öffentlichkeit oder an Orten, wo Leute sie zu Gesicht bekommen, kann sie doch bestimmt darauf verzichten.«

»Das muss die junge Dame selbst beurteilen. Ich bin mir allerdings sicher, dass sie großen Nutzen daraus ziehen wird, wenn sie in jeder Situation scharf sehen kann, ob nun in der Öffentlichkeit oder daheim.«

Mrs Bennet runzelte die Stirn. »Danke, Mr Sparrow. Sie können Mr Bennet schreiben, der Sie dann von unserer Entscheidung in Kenntnis setzen wird. Guten Morgen.«

Sie gab Mrs Hill ein Zeichen, damit sie die Sparrows hinausbegleitete. Mary sah ihnen hinterher und bedauerte, dass sie ihnen nicht gebührlich danken konnte. Sobald sie fort waren, wandte sich ihre Mutter zutiefst empört an sie.

»Was für ärgerliche Nachrichten, Mary. Das entspricht absolut nicht dem, worauf ich gehofft hatte.«

Mary schwieg. Sie hatte nicht die Absicht, ihre Mutter noch stärker zu verstimmen.

»Wir sollten sofort deinen Vater aufsuchen. Lass uns hören, was er dazu zu sagen hat.«