14,99 €

Mehr erfahren.

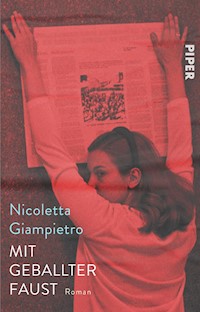

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die mitreißende Geschichte einer jungen Frau im turbulentesten Jahrzehnt der italienischen Nachkriegszeit Mailand in den Siebziegern. Am Liceo öffnet sich für Giulia eine neue Welt: Die Schüler begehren auf. Mit ihren Freunden Carmela und Michele geht auch sie auf die Plätze der Stadt, wo Tausende junge Mailänder für eine bessere Zukunft kämpfen. Für ihre große Schwester Gabriella ist klar: Italien muss kommunistisch werden, egal, was ihre Eltern sagen. Als Carmela, selbst Arbeiterkind, von ihrem Vater aus der Schule genommen und Michele von linksextremen Mitschülern bedroht wird, stellt Giulia die Ideologie ihrer Schwester infrage. Doch die hat inzwischen einen gefährlichen Weg eingeschlagen… Nicoletta Giampietro erzählt emotional packend von Freundschaft und Schwesternliebe, von jugendlichen Hoffnungen und Irrwegen und von dem Wunsch, auch in unübersichtlichen Zeiten immer das Richtige zu tun.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

((immer))

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Covergestaltung: Cornelia Niere

Coverabbildung: BRUNO BARBEY/MAGNUM PHOTOS / Agentur Focus

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1980

Notizen zu diesem Buch

Danksagung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Für meine Schwester, Carlotta Giampietro, und meinen Mann, André Mörth

»Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden«

Rosa Luxemburg

1

Als sie aufwachte, spürte Giulia eine leichte Spannung im Bauch, wie vor einer anstehenden Schularbeit. Gabriella war schon aufgestanden und wusch sich im Badezimmer. Ihre Nachttischlampe brannte noch. Die Sache war ernst, wenn man sie sogar von der Schule befreite. Aber Papà hatte darauf bestanden. Sie würden alle zusammen dabei sein, als Familie. Als Mailänder.

Giulia warf die Decke zurück und sah die Klamotten am Bettende. Mamma hatte ihr Kleidung rausgelegt, als wäre sie noch im Kindergarten: den scheußlichen grauen Faltenrock, der ihr schon zu eng war, und den marineblauen Pullover, den sie ganz hinten im Schrank versteckt hatte, dazu eine dunkle Wollstrumpfhose.

Als es Zeit wurde aufzubrechen, war es noch dämmerig, der dichte Nebel beschlug die Fenster und stumpfte die gegenüberliegenden Häuser ab. Giulia schaute auf die Straße hinunter, die Ulmen streckten ihr die nackten Zweige entgegen, schwarz und glänzend vor Nässe. Sie wäre lieber in die Schule gegangen.

Auf dem Flur warteten schon alle auf sie. An den Wänden hingen zwei Ölgemälde und ein Spiegel, alle drei mannshoch und goldgerahmt, rechts von der Wohnungstür stand die geschnitzte Holztruhe für Hüte und Handschuhe, links ein Tiroler Schrank, blau und rot bemalt und mit kleinen Alpenblüten verziert.

»Wie siehst du denn aus?«, sagte Mamma. Sie drehte Giulia den Rock gerade und zog ihr den Blusenkragen aus dem Pullover. »Du hast dich nicht einmal gekämmt.«

Gabriella hingegen stand geschniegelt und gestriegelt neben Papà. Sie trug den hellgrauen Mantel mit Pelerine und die halbhohen Schuhe. Ihr dunkelblonder Pagenschnitt glänzte im Licht des Lüsters. Sie hatte genauso triste Klamotten an wie sie, Giulia hatte das schon beim Frühstück gesehen, aber es war eigentlich egal, was sie anzog, bei Gabriella sah alles elegant aus. Sie war fast so groß wie Mamma und hatte den Gang einer Gazelle.

Papà hatte seinen feinen, dunkelgrauen Mantel an, Mamma den schwarzen mit dem wunderbar weichen Pelzkragen. Sie sahen gut aus, fast wie an den Abenden, an denen sie ohne ihre Töchter ins Restaurant oder ins Theater ausgingen. Warum trugen sie ihre Festkleidung zu einer Beerdigung? Zu dieser Beerdigung?

Giulia fuhr sich mit den Fingern durch ihre wuscheligen Haare, zog schnell den Mantel über und folgte ihnen. Sie fuhren die fünf Etagen mit dem Aufzug hinunter und durchquerten schweigend den herrschaftlichen Eingang. Nur das trockene Klappern ihrer Ledersohlen auf dem Marmor war zu hören. Marino grüßte mit ernster Miene aus der Loge. Er wusste, wohin sie gingen.

Es war kalt und grau, wie seit Tagen schon. Der Mailänder Winter hatte alles mit einem Schleier aus Smog, Nebel und Nieselregen überzogen, ein allgegenwärtiges Grau, das nach Abgasen und nassem Asphalt roch.

Auf dem Weg zur Metro schlich sich die Kälte durch alle Kleidungsschichten. Giulia hielt Gabriella am Arm zurück, damit die Eltern sie nicht hörten.

»Wieso müssen wir auch mit?«

»Um Solidarität zu zeigen.«

»Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll.«

»Einfach nur still sein.«

Sie stiegen die Treppen hinunter, entwerteten die Karten, drückten die schweren Drehschranken und liefen zum Bahnsteig. Als der rot-weiße Zug einfuhr, wuchs Giulias Anspannung. Sie hatte Angst vor dieser Beerdigung. Sie hatte Angst vor den vielen Leuten, die weinen würden, vor dem Schmerz und der Verzweiflung, vielleicht auch vor der Wut, die überall zu spüren sein würde. Denn an diesem Tag wurden vierzehn Menschen zu Grabe getragen.

Fast alle Fahrgäste stiegen mit ihnen aus. Draußen brannten noch die Straßenlaternen. Es war, als traute sich das Licht nicht, den Tag zu erhellen. In den Schaufenstern des Kaufhauses Rinascente hatte man die Weihnachtslichter nicht angeschaltet. Auch der hohe Tannenbaum auf der Piazza war dunkel. Der Duomo war eine unscharfe Masse aus verrußtem Marmor. Die zierlichen Guglie und die goldene Madonnina an der höchsten Spitze waren nur schemenhaft zu sehen.

Die Piazza del Duomo war schwarz vor Menschen. Sie füllten den ganzen riesigen Platz vor der Kathedrale, sie hockten auf den Stufen des Standbilds von König Vittorio Emanuele II, manche waren sogar auf die Laternen geklettert. Junge und Alte, Familien, Studenten, einfache Mailänder, viele Arbeiter im Blaumann. Von über dreihunderttausend, sprachen die Nachrichten später. Und doch war es vollkommen still. So still, dass Giulia erschrak, als ein Schwarm Tauben plötzlich aufflog.

Über dem Tor des Duomo war ein Schild aufgehängt worden: Mailand verneigt sich vor den unschuldigen Opfern und betet für Frieden.

Drei Tage zuvor, am 12. Dezember, wollten Giulias Eltern abends in die Oper gehen. Papà hatte Mamma zum Geburtstag Karten für Il barbiere di Siviglia in der Scala geschenkt, und darauf freuten sie sich seit Wochen. Der Friseur hatte Mammas kastanienbraune Haare zu einer wunderschönen Frisur hochgesteckt, ihr dunkelrotes Abendkleid lag frisch gereinigt auf dem Bett. Um kurz nach fünf hatte Papà angerufen. Es hatte eine Explosion gegeben. Wahrscheinlich ein Heizkessel. Es gab Tote und viele Schwerverletzte. Er musste im Krankenhaus bleiben.

Als die Abendnachrichten die Bilder der Explosion zeigten, vergaß Mamma ihre Enttäuschung. Es waren verwackelte Aufnahmen eines runden Saals. In seiner Mitte klaffte ein schwarzes Loch. Drum herum lagen zerschlagene Möbelstücke und einige wie durch ein Wunder heil gebliebene Stühle. Glasscherben und unzählige Blätter Papier färbten den Boden hell. Bis auf einige verdächtig dunkle Flecken.

Es war kein Heizkessel gewesen.

»Vierzehn Tote und über achtzig Verletzte bei der Explosion einer Bombe in einer Mailänder Bank«, las der Sprecher vor. »Aufgrund ihrer Grausamkeit und der Zahl der Toten und Verletzten ist diese Tat die schlimmste, die Mailand in Friedenszeiten getroffen hat.«

Mamma und Papà nahmen Giulia und Gabriella an die Hand und bahnten sich mühsam einen Weg durch die Menge zum Dom. Aber es war bereits so voll, dass sie keinen Platz fanden, auch nicht im Stehen. Gerade, als sie wieder hinausgehen wollten, erblickte Giulia die Särge. Sie waren in zwei Reihen aufgestellt, die fast die gesamte Länge des Mittelschiffs einnahmen. Giulia suchte den Blick ihrer Schwester, doch Gabriella starrte mit offenem Mund auf die Särge, ihre Augen bewegten sich, ohne zu blinzeln, als würde sie sie zählen, ungläubig.

Papà drängte sie nach draußen, an die Luft, weg vom ungeheuren Schmerz der Familien, zurück in die Menge der einfachen Mailänder. Neben ihnen hörte Giulia einen Mann immer wieder murmeln: »Warum dieses Gemetzel? Warum? Warum? Warum dieses Gemetzel …«

Der Trauergottesdienst begann, von Lautsprechern auf die Piazza übertragen. Giulia verstand kein Wort, sie hörte nur die unterdrückten Tränen in der Stimme des Erzbischofs. Als die Särge hinausgetragen wurden, drückte ihr die Stille auf die Trommelfelle. Es wurde dunkel. Später berichteten die Zeitungen von der gespenstischen Dunkelheit, die sich plötzlich über die Kathedrale und die Trauergemeinde gelegt hatte.

Über einen breiten Weg, den die Polizei abgesperrt hatte, wurden die Särge fortgefahren. Erst, als der letzte Wagen Richtung Piazza Cordusio verschwunden war, setzte sich die Menschenmenge, langsam und still, in Bewegung. Giulia hörte nur ihre Schritte.

»Ich will sehen, wo es passiert ist«, sagte Gabriella. Sie war ganz weiß, sogar ihre Lippen.

Sie überquerten den Platz und liefen am Duomo entlang bis zur Piazza Fontana. Die Banca dell’Agricoltura hatte bereits wieder geöffnet. Mamma und Papà wollten nicht reingehen, aber Gabriella hörte nicht auf sie und trat ein. Und die anderen folgten ihr. Die Trümmer, die Scherben und die furchtbaren dunklen Flecken waren weg. Nur das große Loch in der Mitte des Saals war noch da, es war mit Kordeln abgesperrt. Drum herum lagen Blumensträuße. Zwei Carabinieri in Paradeuniform standen Wache. Es roch unheimlich. Nach Bank, aber auch nach Verbranntem und nach Chlorputzmittel. Als Giulia tief einatmete, nahm sie einen weiteren, fast versteckten Geruch wahr, der ihr auf den Magen schlug, metallisch und unangenehm. Papà drängte sie wieder hinaus.

»Auch zwei Kinder wurden schwer verletzt«, sagte er, als sie wieder an der frischen Luft waren. »Zwei Geschwister. Patrizia und Enrico, fünfzehn und zwölf Jahre alt. Wir haben Enrico die ganze Nacht operiert.«

»Habt ihr ihn retten können?«, fragte Mamma.

»Ja. Aber er hat seinen linken Fuß verloren.« Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und stöhnte. »Er ist tapfer gewesen. Ein mutiger kleiner Mann. Ob er bald wieder Fußball spielen kann, wollte er wissen. Und ich wusste nicht, wie ich es ihm beibringen sollte.«

»Wer hat das getan?«, fragte Gabriella tonlos.

»Das weiß man noch nicht. Man sagt, die Anarchisten. Ein Mann wurde festgenommen. Aber es ist zu früh, um sicher zu sein.«

»Was sind Anarchisten?«, fragte Giulia.

»Menschen, die jede Form von Herrschaft und Hierarchie ablehnen«, antwortete Mamma.

Giulia verstand kein Wort. »Und warum haben die das gemacht?«

»Wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob sie es überhaupt waren«, sagte Papà.

»Egal, wer es war, was hat man davon, Menschen zu töten und zu verletzen, die man nicht einmal kennt?«

Mamma und Papà waren lange still. Giulia sah, wie sie sich anschauten, beieinander die richtige Antwort suchten und nicht fanden.

Papà machte den Mund auf, dann wieder zu. Er streichelte ihre Wange und schüttelte langsam den Kopf.

Gabriella hatte beide Hände zu Fäusten geschlossen.

»Wer so etwas tut, ist kein Mensch.«

Es war der 15. Dezember 1969.

Giulia fragte sich später oft, ob es dann und dort begonnen hatte. Ob an jenem kalten Dezembertag bei ihrer Schwester, wie bei so vielen anderen, der erste Funken des Feuers sprang, das sie alle beinahe verschlingen sollte.

2

Carmela kam Anfang 1972 in Giulias Klasse, mitten im dritten Schuljahr der Scuola Media. Schon der Name verriet sie. Wer hieß in Norditalien schon Carmela? Hinzu kamen die Augen, die glänzten wie Vanilleschoten, und ein goldener Teint wie nach einem langen Urlaub am Meer. Sie war klein, ihre dunklen, gewellten Haare ließ sie am liebsten wie einen Schleier vor ihr schmales Gesicht fallen. Ihre Augen sah man selten. Sie sprach nur, wenn die Lehrer sie dazu aufforderten, und dann so leise, dass man sie kaum hörte. Bereits in der ersten Woche hatte die Italienischlehrerin ihre Aussprache verbessert, zur besten Unterhaltung der Klasse. Carmela saß allein in einer Bank, schrieb mit einem abgekauten Kugelschreiber alles auf und bemühte sich vor allem, unsichtbar zu sein. Die anderen Schüler kicherten und lästerten über sie oder ignorierten sie komplett. Sie war noch einsamer, als Giulia im ersten Jahr gewesen war.

Giulia hatte keinen Platz auf der Mittelschule bekommen, in die fast all ihre Mitschüler aus der Grundschule gingen. Es gab einfach zu viele Schüler in Mailand, so viele, dass viele Schulen zu Schichtunterricht übergangen waren. Das wollten Giulias Eltern nicht, also hatten sie sie an der viel weiter entfernten Scuola Media Ascanio Sforza angemeldet. Ein grauer Betonkasten mit dunklen Schlieren unter den Fenstern und einem viel zu kleinen Pausenhof, auf dem zwei Platanen ihr trauriges Dasein fristeten. Für Giulia war es schwer gewesen, Anschluss zu finden. Die anderen Schülerinnen kannten sich seit dem Kindergarten und kümmerten sich wenig um die Neue, die ihre alten Freundinnen vermisste und nicht viel redete. Erst im zweiten Jahr hatten Roberta und Sabrina sich erbarmt. Mehr gönnerhaft als freundschaftlich, doch es war besser als nichts. Keine von ihnen hatte Giulia je zu sich nach Hause eingeladen, nur in den Pausen und nach Unterrichtsschluss standen sie zusammen und unterhielten sich über Mode, über Fernsehsendungen, über Sänger und andere Prominente. Besonders spannend fand Giulia diese Themen nicht, aber dank Irmas Klatschzeitschriften war sie bestens informiert und konnte auch ihren Teil dazu beitragen.

Meistens stellten sie sich unter eine der Platanen. Sie hätten überall stehen können, aber so störten sie die Jungs, die sofort anfingen, Fußball zu spielen, sobald sie auf den Hof kamen. Wenn sie keinen Ball hatten, tat es auch eine leere Dose oder eine Samenkugel der Platanen. Die Jungs beschimpften sie lautstark, und Giulia schimpfte zurück, mit Ausdrücken, über die ihre Freundinnen schrill lachten und sich in gespielter Entrüstung eine Hand vor den Mund schlugen. Dabei warfen sie den Jungs verstohlene Blicke zu und genossen sichtlich deren Aufmerksamkeit. Giulia staunte darüber. Warum machten sie das? Für diese Deppen? Es war total albern.

Seit Anfang Februar sprachen sie über nichts anderes als über die bevorstehende Geburtstagsfeier. Roberta hatte ihre Eltern so lange bearbeitet, bis sie ihr erlaubten, ein Tanzfest zu veranstalten. Sie unterhielten sich endlos darüber, welche Musik sie spielen würden, was sie anziehen wollten, vor allem, wen sie unbedingt und wen sie auf keinen Fall einladen würden. Roberta deutete mit dem Kinn auf Carmela, die gerade aus dem Schulgebäude kam. Sie trug einen ausgebeulten braunen Wollmantel und war ganz in einen handgestrickten beigen Schal eingemummelt.

»Also, die kommt ganz bestimmt nicht. Wo hat sie nur solche Klamotten gefunden? In der Truhe ihrer Großmutter?«

»Auf dem Wühltisch am Wochenmarkt«, kicherte Sabrina.

»Eigentlich ist sie ganz nett«, sagte Giulia.

Carmela saß in der Bank hinter ihr. Giulia lieh sich oft Dinge von ihr aus, die sie regelmäßig vergaß, den Radiergummi, das Lineal, den Zirkel.

»Woher willst du das wissen, die sagt doch kein Wort.«

»Und wenn, redet sie wie eine Terrona«, sagte Roberta.

Carmela huschte mit zusammengezogenen Schultern zum Tor. Roberta sah Sabrina vielsagend an und stellte sich ihr in den Weg.

»Wie heißt du?«, fragte sie lächelnd.

Carmela erkannte die Falle nicht und sagte ihren Namen.

»Sag noch mal. Cammella?«, fragte Roberta sehr laut. »Heißt du wirklich Cammella? Kannst du nicht reden wie alle anderen auch?«

Sabrina brach in Lachen aus. Wie alle Schüler in Hörweite. Carmela versuchte, ihren Peinigern zu entkommen, doch Sabrina schubste sie.

»Geh zurück nach Afrika zu deinen Kamelen.«

Carmela stolperte, fing sich und flüchtete durchs Tor.

Ein wenig später machte sich Giulia auf den Weg nach Hause, allein, denn Roberta und Sabrina wohnten in einem anderen Viertel und mussten in die entgegengesetzte Richtung. Sie versuchte, sich auf das kommende Fest zu freuen, aber die Szene mit Carmela drängte sich immer stärker ins Gedächtnis, und mit jedem Schritt wuchs ihr Unbehagen darüber. Auch sie hatte gelacht. Wie alle anderen Idioten. Und jetzt gingen ihr der Schmerz und die Scham in den Augen der armen Carmela nicht mehr aus dem Kopf. Als sie die Piazza Amendola erreichte, sah sie sie in die Metrostation hinunterrennen.

»Carmela«, rief sie, aber der Verkehr war zu laut.

Wo wohnte sie wohl? Giulia wusste nichts über sie, nur ihr Akzent verriet, dass sie aus der Region um Neapel stammte. Vielleicht fuhr sie mit der Metro nach Sesto San Giovanni, im Norden der Stadt, wo so viele Migranten in den unsagbar hässlichen Wohnsilos hausten, die man von der Autobahn aus sah. Ob sie Geschwister hatte? Hatte sie auch eine große Schwester, bei der sie sich Trost holen konnte?

Seit Gabriella auf dem Liceo war, hatte sie kaum noch Zeit für Giulia. Es waren nicht nur die vielen Hausaufgaben, auch nicht das tägliche Üben an der Geige, seit sie eine neue Lehrerin hatte, die sie für sehr begabt hielt. Am Liceo schien Gabriella in eine neue Welt eingetaucht zu sein, die sie begeisterte und ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Auch Mamma beschwerte sich darüber, sie sei nur körperlich anwesend.

Giulia hing an Gabriellas Lippen, wenn sie von den rätselhaften, aufregenden Dingen berichtete, die am Liceo geschahen. Seit sie denken konnte, fand sie das Leben ihrer Schwester interessanter und spannender als ihr eigenes, denn alles, was sie selbst erlebte und tat, hatte Gabriella bereits erlebt und getan. Meistens sogar besser. Doch auf dem Liceo schienen schier undenkbare Dinge möglich zu sein. Die Assemblee, zum Beispiel, bei denen die Schüler in der Aula ganz ohne Lehrer über Politik diskutierten und zusammen Pläne für eine neue, bessere Gesellschaft machten, wie Gabriella es ausdrückte. Für Giulia und ihr Leben in der langweiligen Scuola Media, für ihre Sorgen und ihre Einsamkeit interessierte sie sich da natürlich nicht mehr.

Gabriella kam erst am Nachmittag nach Hause. Aus ihrer Schultasche ragte eine lange Papierrolle.

»Du solltest Bescheid sagen, wenn du nicht zum Essen kommst, Irma hat gemeckert«, sagte Giulia.

»Irma sollte sich besser daran gewöhnen, das wird jetzt häufiger passieren.«

»Wo warst du denn?«

Gabriella antwortete nicht. Sie hängte das Bild der Madonna mit Kind über ihrem Bett ab und zog die Papierrolle auseinander. Giulia stand von ihrem Schreibtisch auf, um besser zu sehen. Es war ein Poster, das schwarz-weiße Bild eines bärtigen Mannes mit Baskenmütze.

»Was machst du denn da?«, fragte Giulia.

Sie durften keine Poster aufhängen. In ihrem Zimmer hingen nur von den Eltern genehmigte, sauber gerahmte Bilder. Ein Panorama von Siena, ein Bilderbogen vom Sturm auf die Bastille, den Papà von einer Reise aus dem Elsass mitgebracht hatte, und natürlich die Madonna mit Kind, die Zio Daniele für jede von ihnen gezeichnet hatte. Ausgerechnet dieses Bild hatte Gabriella abgenommen.

»Du wirst Ärger kriegen.«

»Ich brauche keine Madonna über meinem Kopf. Ich glaube eh nicht an Gott. Und schon gar nicht, dass Maria seine Mutter war.«

»Sag das nicht Mamma.«

»Wieso eigentlich nicht? Papà ist auch nicht gläubig.«

»Papà ist Papà, und wir sind wir. Woher hast du das Poster?«

»Fabio hat es mir gegeben.«

Den Namen hatte Gabriella schon einige Male genannt, wenn sie von den politischen Aktionen der älteren Schüler erzählte. Immer auffallend beiläufig.

»Wie? Macht er dir jetzt sogar Geschenke?«

»Und was geht dich das an?«

Sie hörten, wie die Haustür aufgeschlossen wurde, und kurz darauf steckten ihre Eltern die Köpfe durch die Tür, um Hallo zu sagen. Ihre Gesichter erstarrten.

»Was ist das«, fragte Mamma, ohne Fragezeichen.

»Ein Poster.«

»Du weißt, wie wir zu Postern stehen.«

Gabriella entschied sich für den Angriff.

»Ja, weiß ich«, sagte sie in dem betont genervten Ton, der Giulia bei ihr neuerdings häufiger auffiel. »Poster sind unfein, gewöhnlich und niveaulos und unwürdig für ein wohlerzogenes Mädchen aus gutem Hause.«

Mammas Lippen wurden gefährlich schmal. Sie hob ein winziges Stückchen Putz vom Nachttisch auf, das eine unvorsichtig eingedrückte Heftzwecke gelöst hatte.

»Von der beschädigten Wand einmal abgesehen ist dieses Ding nicht nur hässlich, es ist proletenhaft.«

»Vielleicht gefällt es mir gerade deswegen.«

Es roch nach Ohrfeige. Papà zeigte auf das Poster.

»Weißt du eigentlich, wer das ist?«

»Natürlich. Che Guevara.«

»Ein kommunistischer Revolutionär.«

»Ganz genau.«

»Bist du jetzt etwa Kommunistin geworden?«

»Du sagst das, als wäre es etwas Schlimmes.«

»Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Natürlich weißt du das nicht. Du bist noch ein Kind.«

»Ihr macht einen großen Fehler, wenn ihr das denkt.«

Es lag nicht in Gabriellas Natur zu rebellieren. Und in der Tat sah ihr trotziger Ausdruck kindlich aus, sie klang auch nicht souverän, sondern bockig.

»Was erlaubst du dir für einen Ton!«, sagte Mamma. »Wo ist die schöne Madonna von Zio Daniele?«

»In der Schublade.«

Papà drängte sich dazwischen. »Ilaria, wir müssen uns beeilen, ich habe das Taxi für halb acht bestellt. Gabriella, wir sprechen später darüber, verlass dich drauf.«

Seit Wochen hatten sie diesen Opernabend geplant. Sie hatten gerade noch Zeit, sich fein zu machen. Später würden die Mädchen schlafen. Bis zu dem ernsten Gespräch würden sich die Gemüter beruhigen. Gabriella hatte ihre Aktion gut geplant.

Während Gabriella in der Küche ein Glas Wasser trank, vielleicht, um wieder zur Ruhe zu kommen nach der Aufregung, betrachtete Giulia das Poster. Auch sie fand es ziemlich hässlich, doch darum ging es nicht. Gabriella hatte den Mut gehabt, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Giulia kannte diesen Che Guevara nicht, aber sie verstand, dass er für etwas Größeres stand. Gabriella kämpfte für etwas, woran sie glaubte. Und was tue ich?, fragte sich Giulia.

Auf dem Weg zur Schule, am folgenden Morgen, wartete sie beim Zeitungskiosk neben dem Ausgang der Metro.

»Hallo, Carmela. Wollen wir zusammen gehen?«

Carmela sah sie erschrocken an. Sie blickte sich um, als wäre es ein Hinterhalt.

»Äh … ja … wenn du meinst«, sagte sie, noch misstrauisch.

Sie liefen eine Weile nebeneinander, ohne etwas zu sagen. Um die Stille zu füllen, begann Giulia, über Belangloses zu plaudern. Sie stellte keine Fragen. Sie spürte, dass Carmela ihr nicht vertraute.

In der Pause kam Roberta auf sie zu.

»Wir reichen dir also nicht mehr«, sagte sie eisig.

»Wie bitte?«

»Du hast eine neue Freundin.« Sie verzog den Mund. »Und dann auch noch diese Cammella.«

Einen Augenblick lang war Giulia versucht, alles abzustreiten, um doch zu Robertas Feier gehen zu können. Sie war seit der Grundschule nirgendwo mehr eingeladen worden.

»Nenn sie nicht so.«

Roberta schnaubte. »Wie soll ich sie denn sonst nennen?«

»Sie hat einen Namen!«

Sabrina sah Roberta mit einem dünnen, selbstzufriedenen Lächeln an. »Was habe ich dir gesagt?«

Roberta nickte. »Mensch, Giulia, allein die Klamotten. Und wie sie spricht! Unterentwickelt.«

»Ich sehe hier nur ein Kamel, borniert, gemein und unterentwickelt, und das steht vor mir.«

Giulia drehte sich auf den Hacken um und ging zurück in die Klasse.

»Geh doch, Mutter Teresa der Terroni«, rief ihr Roberta hinterher. »Aber glaub nicht, dass du zu uns zurückkommen kannst.«

Carmela, die die Szene von Weitem beobachtet hatte, hielt sich den Rest des Vormittags im Hintergrund. Erst auf dem Nachhauseweg fing sie an zu reden.

»Du hast meinetwegen deine Freundinnen verloren.«

Ein langer Satz für sie.

»Man kann nur verlieren, was man hat«, brummte Giulia. »Mach dir keinen Kopf. Echte Freundinnen waren die nicht.«

3

Gabriella gewann den Streit. Nach einem Abend in der Scala waren ihre Eltern immer gut gelaunt, und genau darauf hatte sie spekuliert. Papà schlug einen Kompromiss vor: Zio Danieles Madonna würde ihren Platz zurückbekommen, dafür durfte Che Guevara bleiben, weitere Plakate bedurften allerdings der Genehmigung. Gabriella protestierte vehement, dass sei ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und reaktionär noch dazu. Mammas Nasenlöcher weiteten sich bedrohlich, und Papà konnte sie gerade noch davon abhalten, ein generelles Verbot auszusprechen. Sie einigten sich darauf, dass Gabriella sie vorab informieren würde.

Giulia verlangte sofort das gleiche Recht für sich. Sie wünschte sich schon lange das Poster mit den Geparden, ihren Lieblingstieren, das sie in der Galleria gesehen hatte. Mamma war nicht glücklich darüber, aber Papà meinte, Geparden seien immerhin politisch unbedenklich. Giulia plünderte ihr Sparschwein, fuhr ins Zentrum und kaufte das Poster. Irma half ihr, es über ihrem Bett an die Wand zu heften.

»Deins ist viel schöner«, sagte sie mit einem missbilligenden Blick auf Che.

Erst Anfang März hatte Giulia wieder genug Taschengeld, um sich die Platte I giorni dell’arcobaleno zu kaufen. Nicola di Bari hatte damit beim Festival di Sanremo gewonnen, das Lied handelte von einem Mädchen, das die Liebe zu früh entdeckt und dabei seine Kindheit verliert. Die Single war fast überall ausverkauft, Giulia war in vier verschiedenen Läden gewesen, um sie zu finden. Sie konnte es nicht abwarten, sie endlich zu hören. Sie wollte Carmela überreden, zu ihr zu kommen, Gabriella mochte diese Art von Musik nicht. Giulia und Carmela hatten sich schnell angefreundet und saßen inzwischen nebeneinander. Sie verabredeten sich jeden Morgen auf der Piazza Amendola, um zusammen zur Schule zu gehen. Carmela war nicht mehr so schüchtern wie früher, jedenfalls nicht, wenn Giulia dabei war. Von sich erzählte sie aber nach wie vor fast nichts, sie sprach lieber über die Bücher, die sie aus der Schulbibliothek auslieh und verschlang. Sie mochten die gleiche Art von Romanen, und Giulia hatte ihr schon zwei ihrer Bücher ausgeliehen. Sie hatte ein paarmal versucht, sie einzuladen. Anfangs war Carmela ausgewichen, dann hatte sie widerwillig zugegeben, dass sie nicht durfte, aber das konnte sich Giulia nicht vorstellen. Was war so schlimm daran?

Als sie die Haustür aufschloss, dröhnte die siebte Sinfonie von Beethoven durch alle Wände hindurch. Giulia stöhnte laut. Gabriella war schneller gewesen. Es gab keine Chance, an den Plattenspieler zu kommen. Es war immer dasselbe. Sie riss die Zimmertür auf.

Gabriella erschrak so sehr, dass sie aufschrie. Sie saß nicht über den Hausaufgaben, wie Giulia erwartet hatte, sondern kniete vor ihrem Bett, das mit DIN-A4-Blättern bedeckt war. Giulia musste gegen die Musik anschreien.

»Was machst du da?«

»Das geht dich nichts an. Geh raus. Ich rufe dich, wenn ich fertig bin.«

»Das ist mein Bett! Das ist auch mein Zimmer, du kannst nicht ständig alles für dich einnehmen!«

Giulia packte den Stapel auf ihrem Bett und warf ihn auf den Boden. Die Blätter zeigten einen knallroten, aus Buchstaben geformten Unterarm mit geballter Faust. Die Faust bestand aus dem Wort »Lotta«, mit dem L als Daumen, der Arm aus dem Wort »Continua«.

Es war nicht das erste Mal, dass sich Gabriella mit Dingen ausbreitete, die eindeutig nichts mit dem Unterricht zu tun hatten. Sie gab jedes Mal nur vage Erklärungen und schickte Giulia hinaus. Giulia hatte sich bei ihren Eltern beschwert, ohne das fragwürdige Material zu erwähnen. Sie wollte nicht petzen, sie wollte lediglich ihre Rechte gewahrt sehen, zumal Gabriella auch noch täglich Geige übte. Sie war die Einzige in der Klasse, die kein eigenes Zimmer hatte. Sie würden sich arrangieren müssen, hatte Mamma gemeint, ein zweites Kinderzimmer gab es in der Wohnung nicht. Auf den Vorschlag, vom Salon, der fast immer unbenutzt blieb und verstaubte, ein Zimmer für sie abzutrennen, war Mamma nicht eingegangen.

Aber jetzt reichte es.

»Nein, ich gehe nicht raus«, schrie sie. »Ich hab die Nase voll von deinem Getue, ich sag’s Mamma. Ich will Carmela einladen, wie soll das gehen, wenn du alles zumüllst? Und mach endlich das Geplärre aus! Ich will auch mal was anhören.«

Der Plattenspieler gehörte Gabriella. Sie bestimmte, was, wann und wie laut gespielt wurde.

»Na gut«, gab Gabriella nach. Sie zog die Tür zu und drehte die Musik leiser. »Solange Musik läuft, kommt Irma nicht rein. Verstehst du?«

»Was ist das für Zeug?«

»Flugblätter. Wir haben sie gestern vervielfältigt, und ich muss sie ordnen, damit wir sie morgen vor dem Unterricht verteilen können.«

»Wer ist wir?«

»Fabio und die anderen von Lotta Continua.«

»Was ist Lotta Continua?«

»Eine politische Bewegung. Fabio hat mich eingeladen mitzumachen«, fügte sie stolz hinzu.

»Was macht ihr denn da?«

»Wir engagieren uns politisch. Für eine bessere Welt. Für eine gerechte Schule für alle. Für die Rechte der Arbeiter. Gegen Kapital und Faschismus.«

Giulia schaute auf die Wand über Gabriellas Bett. Neben dem Poster von Che Guevara hing jetzt eins von einem dicken Mann mit Bart, Karl Marx hieß er. Von den alten Bildern hing nur noch der Sturm auf die Bastille.

»Und wofür sind die Flugblätter?«, fragte sie.

»Am Samstag findet eine große Demo statt. Wir wollen, dass möglichst viele Schüler von allen Licei hingehen.«

»Gehst du auch hin?«

Gabriella sah sie voller Misstrauen an. »Die Eltern flippen aus, wenn sie davon erfahren.«

»Ich sag ihnen nichts. Ehrenwort. Kann ich mit?«

»Nein. Du bist viel zu jung dafür. Ich bin auch zum ersten Mal dabei und kann nicht auf dich aufpassen. Wenn du nächstes Jahr aufs Liceo kommst, kannst du dich auch politisch engagieren.«

Am darauffolgenden Samstag kündigte Carmela nach der Schule an, dass ihre Mutter Giulia kennenlernen wollte.

»Ach ja?«, wunderte sich Giulia.

»Ich habe von dir erzählt«, sagte Carmela, sie wirkte verlegen. »Sie will wissen, wer du bist.«

»Und wann soll ich kommen?«

»Jetzt?«, fragte sie schüchtern.

»Jetzt gleich? Ich müsste Bescheid sagen, wenn ich nicht nach Hause komme.«

»Du bist doch nicht lange weg, es sind nur zehn Minuten.«

»Wo wohnst du denn?«

»In der Via Sebastiano del Piombo.«

»Echt? Ich dachte, in Sesto San Giovanni oder so.«

»Weil ich Meridionale bin?«

»Quatsch!«, antwortete Giulia schnell. Sie grummelte etwas und folgte Carmela in die Metrostation, die sie als Unterführung nutzten, und dann bis zu einer schmalen Straße, in der viele kleine Geschäfte waren. Einige Häuser hier mussten über hundert Jahre alt sein, andere hässlich und verrußt, sahen viel moderner aus. Anders, als Giulia erwartet hatte, wohnte Carmela nicht in einem dieser traurigen Kästen, sondern in einem verschnörkelten Haus aus dem 19. Jahrhundert.

Sie drückten das schwere Holztor auf und traten ein. Eine Neonlampe, die sich arg mit der Schönheit des Hauses biss, erhellte mit ihrem bläulichen Licht den Eingang. Links vom Tor befand sich die Hausmeisterloge. Carmela führte sie daran vorbei zu einer Tür und klingelte.

Eine mollige Frau öffnete, und ein Schwall feuchter Luft schwappte ihnen entgegen, es roch nach gedünsteten Zwiebeln, Tomatensauce und Basilikum. Die Frau war noch kleiner als Carmela. Sie trug Filzpantoffeln und einen geblümten Kittel, der sich bis zum Äußersten über ihrem Busen spannte. Hinter ihr hielt sich eine Miniaturausgabe von Carmela halb versteckt.

Die Frau musterte Giulia misstrauisch.

»Mammà, das ist Giulia.«

»Giulia, wie schön, dich kennenzulernen! Carmela hat viel von dir erzählt. Komm rein, komm rein«, sagte sie mit starker neapolitanischer Färbung.

Das kleine Mädchen starrte Giulia mit großen braunen Augen an.

»Das ist meine kleine Schwester Lucia«, stellte Carmela sie vor. »Sie ist fünf Jahre alt. Und das«, sie zog einen kleinen Jungen am Arm hinter einer Tür hervor, »ist Francesco. Er ist acht.«

Francesco riss seinen Arm frei und warf Giulia einen verdrießlichen Blick zu. Beide Kinder trugen noch Kittel, Lucia den rosa karierten vom Kindergarten, Francesco den Grundschulkittel für Jungen, schwarz mit hellblauer Schleife. Giulia hatte ihren weißen Kittel mit der widerlichen rosa Schleife immer gehasst und extra schmutzig gemacht, was Irma zusätzliche Arbeit bei der Wäsche bereitete. Aus ihr sei keine Signorina zu machen, nörgelte sie.

»Hände waschen und dann zu Tisch«, befahl Carmelas Mutter. »Essen ist gleich fertig.«

Giulia versuchte, Lucia und Francesco zu übertönen, die sich im Badezimmer stritten, »Signora Russo, ich will ja nicht stören, ich muss zurück …«

»Unsinn, du störst überhaupt nicht. Ruf deine Mutter an. Sag ihr, du bist heute unser Gast.«

Das Telefon stand auf einem Tischchen in der Ecke des winzigen Flurs. Neugierig lugte Giulia durch die nur angelehnte Tür ins Elternschlafzimmer. Das Doppelbett und ein Wandschrank, beide aus dunklem Holz, nahmen den ganzen Raum ein. Auf dem gehäkelten Bettüberwurf saß eine kleinkindgroße Puppe mit einem aufgefächerten Kleid mit Rüschen und Spitzen.

Nachdem sie Mamma Bescheid gegeben hatte, betrat Giulia das winzige Badezimmer. Eine Sitzbadewanne, ein Waschbecken, dazwischen das Klo. Über der Wanne hing die nasse Wäsche. Giulia fühlte sich auf einmal unbehaglich. Am liebsten wäre sie doch nach Hause gegangen.

»Kommst du, Giulia?«, rief Carmela.

Sie trocknete sich die Hände und ging in die Küche. Der Dampf hing in der Luft und beschlug das kleine Fenster zum Hof. Die Küche war nur halb so groß wie die der Guerrini. Die Waschmaschine steckte zwischen dem Herd und den zusammengewürfelten Vorratsschränken. Auf dem kleinen Kühlschrank stand ein tragbarer Fernseher mit einem Bildschirm nicht größer als ein Toaster. Den Rest des Raums nahm der Tisch ein.

Signora Russo kippte die Nudeln in das Sieb im Spülbecken. Auf dem Gasherd blubberte die Tomatensauce. Es roch himmlisch. Francesco füllte einen Tonkrug mit Wasser und stellte ihn auf die Wachstischdecke. Als alle saßen, brachte Signora Russo die Nudeln. Sie hatte einen Zweig frischen Basilikum auf die Sauce gesetzt.

Das Mittagessen war fröhlich und laut. Die Kleinen zankten sich um alles, das Wasser, das Brot, das Recht, zuerst von ihrem Vormittag zu erzählen, aber Giulia hatte den Eindruck, dass es nur ein Ritual war. Signora Russo stellte Giulia viele Fragen über sie und ihre Familie. Sie war sehr beeindruckt, dass ihre Eltern beide Ärzte waren.

»Deine Mutter auch?«, staunte sie. »Und wer kocht, wäscht und kauft ein?«

Giulia murmelte, dass Mamma nur halbtags arbeite, sie traute sich nicht, von Irma zu erzählen. Lucia und Francesco bewarfen sich hinter dem Rücken ihrer Mutter mit Brotkügelchen. Signora Russo wirbelte herum.

»Lucì, Francè, hört sofort damit auf!«

Wie eine Maschinenpistole begann sie im Dialekt zu schimpfen. Die beiden machten brave Gesichter, traten sich aber unter dem Tisch weiter.

Als die Teller leer gegessen waren, stand Signora Russo auf.

»Ich muss zurück in die Loge. Räumt die Küche auf und macht eure Hausaufgaben. Carmè, kümmere dich um deine Geschwister. Und ihr zwei hört auf sie, ist das klar? Wehe, ich höre etwas anderes. Liebe Giulia, es war eine Freude, dich kennenzulernen. Du bist hier immer willkommen.«

»Signora, ich wollte fragen, darf Carmela nachher zu mir kommen? Nächste Woche haben wir eine Mathearbeit und …«

Giulia verstummte. Zu spät hatte sie Carmelas bestürzten Blick bemerkt. Auch Signora Russos freundliches rundes Gesicht verschloss sich.

»Macht nichts, Mammà«, sagte Carmela. »Wir können auch hier lernen. Wenn Francesco fertig ist«, fügte sie schnell hinzu. Ihre Mutter nickte und ging.

Alles musste mit der Hand gespült werden. Zu Hause brauchten sie und Gabriella nur den Tisch abzudecken und die Teller in die Spülmaschine zu stecken, alles andere erledigte Irma.

Dass es Irma gab, war für Giulia immer selbstverständlich gewesen. Ihre Eltern hatten sie angestellt, als Giulia ein Baby war und sie in die schöne, große Wohnung in der Via Tiziano eingezogen waren, die über einen eigenen Dienstbereich verfügte, mit einem Zimmerchen und einem kleinen Bad. Jede Familie im Haus beschäftigte eine Irma, eine Lena, eine Tina, eine Alba, die den Haushalt machte und den Nachwuchs betreute. Wenn sie nicht da war, geriet alles durcheinander.

Irma kam aus Caltignaga, einem Dorf bei Novara, im nördlichen Teil der Po-Ebene, umgeben von den gefluteten Reisfeldern. Wie ihre Geschwister hatte sie ihr Glück fern des harten Landlebens gesucht. Sie war nur einen Meter fünfundfünfzig groß, ein drahtiges Energiebündel mit markanten Wangenknochen und schwarzen Augen, die Tüchtigkeit und Intelligenz ausstrahlten. Sie kochte wunderbar, sie war streng und liebevoll. Und: Sie gehörte zur Familie.

Tatsächlich? Zum ersten Mal stellte sich Giulia bewusst diese Frage und musste sich eingestehen, dass mit Irma doch etwas anders war. Sosehr sie Irma liebte, und Irma sie und Gabriella, sie war eine Angestellte.

Als die Küche aufgeräumt war, begann Carmela, mit Francesco Hausaufgaben zu machen. Lucia fühlte sich benachteiligt und quengelte.

»Lucia«, rief Giulia, »hol mal deine Buntstifte, wir malen ein schönes Bild für deine Mamma.«

Sie malten mehrere Bilder. Lucia war begeistert, so viel ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen, und himmelte Giulia an, als diese ihre Zeichnungen lobte.

»Ich schenke sie dir alle«, sagte sie.

»Eins reicht. Die anderen sind für deine Eltern und für Carmela.«

Lucia bestand darauf, ihr das schönste und bunteste zu geben, und schrieb ihren Namen in krakeliger Schrift darauf.

»Du hast das C verkehrt herum geschrieben«, spottete Francesco, als er sich das Bild ansah.

Giulia zog das Blatt an sich.

»Ich mag es auch so. Vielen Dank, Lucia, ich werde es über meinem Bett aufhängen.«

Es war halb fünf, als sie endlich fertig wurden. Carmela schaltete den Fernseher ein. Es war Zeit für das Kinderfernsehen.

»Sonst lassen sie mich überhaupt nicht in Ruhe, und ich kann nicht lernen.«

Giulia folgte Carmela in das Zimmer, das sie sich mit Lucia und Francesco teilte. Es war noch kleiner als das ihrer Eltern und bot nur Platz für einen Schrank, ein Bett von einem Meter zwanzig und ein schmales Einzelbett unter dem Fenster. Einen Schreibtisch gab es nicht. Giulia dachte daran, wie sie sich selbst bemitleidet hatte, weil sie sich das große Zimmer mit Gabriella teilen musste, und fühlte ihre Ohren heiß werden.

Sie setzten sich auf das größere Bett.

»Ich muss nachmittags immer auf meine Geschwister aufpassen«, sagte Carmela. »Meine Mutter ist die Portinaia. Sie muss fast den ganzen Tag in der Loge bleiben oder zumindest im Eingang und im Treppenhaus, wenn sie putzt. Deshalb kann ich nicht weg.«

»Mach dir keine Sorgen, Carmi, ich kann auch einfach zu dir kommen, wenn es deiner Mutter recht ist. Du hättest es mir sagen sollen.«

Carmela knetete ihre Hände, ohne sie anzusehen.

Giulia schämte sich. Nicht für Carmela, sondern für sich. Weil sie sich wie ein verwöhntes Kind vorkam und weil sich Carmela für etwas schämte, was sie ehrte.

»Soll ich dich auch Carmè nennen, wie deine Mutter?«

Carmela lachte. »Nein, Carmi ist gut.«

Eine Stunde später schob Giulia die schwere Holztür in der Via Tiziano 18 auf und trat ein. Wie groß ihr die Eingangshalle auf einmal vorkam. So schön und lichtdurchflutet, mit Marmorboden, Grünpflanzen und einem blau gekachelten Wasserbassin mit Goldfischen. Sie blieb vor der Glaskabine in der Mitte der Halle stehen. Hinter dem Metalltisch mit der Interfonanlage saß Marino in seiner dunkelblauen Uniform.

»Guten Abend, Marino.«

Er hob den Kopf von seinem Kreuzworträtsel und lächelte.

»Hallo, Giulia. Alles in Ordnung?«

»Ja, danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.«

»Dir auch einen schönen Abend, Putea.«

Marino kam aus der Polesine, in Venetien. Er hatte Mamma erzählt, wie seine Heimat einige Jahre vor Giulias Geburt von einer furchtbaren Überschwemmung zerstört worden war. Wie so viele andere hatte auch er mit seiner Familie flüchten müssen. Inzwischen fühlte er sich in Mailand wohl, aber seinen Dialekt sprach er immer noch. Marino wurde von der Hausgemeinschaft geschätzt und respektiert. Eingang und Treppenhaus waren immer blitzblank geputzt, und die Post wurde rechtzeitig verteilt. Er ließ niemanden durch, ohne die Bewohner über die Sprechanlage um Erlaubnis zu fragen. Und er wusste natürlich über alle und alles Bescheid, aber er war diskret und zurückhaltend. Mit den Kindern war er streng, er verbot ihnen, was Lärm, Dreck und Spaß machte. Nur Giulia hatte keine Angst vor ihm. Er hatte eine Schwäche für sie, seit sie sein Kätzchen wiedergefunden hatte, das sich zwischen den Mülltonnen versteckt hatte.

Giulia lief die fünf Marmorstufen hinauf zum Aufzug. Während sie darauf wartete, schaute sie auf die Tür zu Marinos Zweizimmerwohnung, schräg gegenüber. Dort wohnte er mit seiner Frau und zwei fast erwachsenen Kindern.

Gabriella war noch nicht zu Hause, stellte Giulia enttäuscht fest. Sie hatte gehofft, mit ihr über die Erlebnisse des Nachmittags sprechen zu können, weil sie sich bei Lotta Continua schon lange mit sozialen Ungleichheiten beschäftigte. Sie setzte sich ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher an. Nach einer Weile klingelte das Telefon.

»Gott sei Dank, du bist es.« Gabriellas Stimme kiekste mit einer panischen Note in den Hörer. »Ich brauche deine Hilfe.«

»Was ist passiert? Wo bist du?«

»Ich bin in fünf Minuten da. Ich brauche eine frische Hose, Socken und Schuhe. Steck sie in eine Plastiktüte, komm runter und warte am Eingang auf mich. Pass auf, dass dich niemand sieht.«

»Warum? Wo bist du?«

»An der Metro. Hast du verstanden? Hose, Socken, Schuhe. Ich lege jetzt auf. Beeil dich.«

Giulia holte eine Tüte aus der Küche und rannte in ihr gemeinsames Zimmer.

»Wer war das?«, rief Mamma aus dem Wohnzimmer.

»Äh … niemand. Verwählt.«

Giulia machte Gabriellas Schrank auf. Blusen und Pullover waren ordentlich zusammengelegt, Hosen und Kleider hingen an Kleiderbügeln, die Schuhe standen paarweise zusammen. In ihrem eigenen Schrank sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Sie packte sich eine Jeans, Turnschuhe und Socken und verließ auf Zehenspitzen die Wohnung.

Die Loge war mittlerweile leer und die Eingangstür abgeschlossen. Gabriella zitterte, als Giulia sie hereinließ, und tupfte sich immerzu die Augen mit einem Taschentuch ab. Sie war komplett verschmiert. Und stank. Die Jeansjacke, über die Mamma noch am Morgen geschimpft hatte, weil viel zu dünn für Mitte März, war mit dunklen Spritzern übersät, die sehr verdächtig aussahen.

»Oh Gott, bist du verletzt?«

»Nein, es ist nicht mein Blut.« Sie hustete. »Hast du die Sachen?«

Giulia nickte. »Ich habe dir auch einen Pulli mitgebracht. Zieh alles aus, du stinkst zum Himmel. Was hast du denn angestellt?«

Gabriella zog sich hastig um und stopfte die verdreckten Sachen in die Plastiktüte.

»Ich hatte meinen Schlüssel vergessen«, sagte sie. »Gut, dass Marino samstags um sechs Uhr Schluss macht. Er hätte garantiert gepetzt.«

Sie lief zur Tür, die zum Müllhäuschen führte, und warf die Tüte in die hinterste Tonne.

»Sag endlich, was passiert ist«, fragte Giulia, als sie mit dem Aufzug hinauffuhren. Gabriella sah sie mit geschwollenen Augen an und schüttelte den Kopf. Nachdem sie sich in die Wohnung geschlichen hatten, verschwand sie im Badezimmer und ließ das Wasser in die Badewanne laufen.

Was ist auf der Demo passiert, dass sie in so einem Zustand ist?, fragte sich Giulia. Sollte sie Mamma Bescheid sagen? Gabriella würde ihr nie wieder etwas anvertrauen. Aber wenn sie verletzt war und ihr etwas passierte, wäre es auch ihre Schuld …

Nach dem Bad sah Gabriella besser aus. Der Gestank war weg. Ihre Haare waren wieder sauber und gebürstet, die Augen waren zwar noch rot, aber weniger geschwollen. Sie zog den Schlafanzug an und legte sich ins Bett.

»Sag Mamma, dass sie recht hatte, ich habe mich erkältet. Wenn du es so sagst, wird sie keine Fragen stellen.«

Gabriella kam nicht zum Abendessen. Giulia konnte Papà davon abhalten, nach ihr zu schauen, als er vom Dienst nach Hause kam.

In den Abendnachrichten hieß es, die große Demonstration der außerparlamentarischen Linken war zu einer Schlacht mit der Polizei ausgeartet, mit ungeheuren Gewaltausbrüchen auf beiden Seiten. Ein vorbeilaufender älterer Mann war von einer Tränengaspatrone am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Worum es ging, wogegen und wofür protestiert wurde, verstand Giulia nicht. Sie starrte auf die ruckartigen Bilder von brennenden Autos, Polizisten mit Schlagstöcken und jungen Menschen, die Gegenstände warfen, voller Sorge, ihre Schwester zu erkennen.

4

Es war Anfang Mai, als es passierte. Natürlich in der Schule.

Schon auf dem Weg hatte Giulia Bauchkrämpfe bekommen, aber sie dachte, die drei Schälchen Erdbeeren mit Sahne vom vorigen Abend wären schuld daran. In der Pause nahm sie schließlich ein Nässegefühl wahr. Sie rannte auf die Toilette und schaute. Es war so weit.

Sie versuchte, nicht in Panik zu geraten. Sollte sie nach Hause gehen? Aber wie sollte sie das erklären? Eine Lehrerin um Hilfe bitten? Sie schämte sich. Und war wütend. Weil ihr so etwas passierte, weil Mädchen so etwas ertragen mussten und weil es idiotisch war, dass sie sich schämte.

Carmela verstand sofort, was los war.

Sie holte ihre Tasche aus dem Klassenzimmer und gab ihr eine Binde aus dicker Watte. »Ich habe immer eine dabei. Man weiß ja nie.«

»Hast du schon lange deine Tage?«

»Schon über ein Jahr. Das erste Mal habe ich mich richtig erschreckt. Ich wollte es nicht glauben, als Mammà sagte, dass das von nun an jeden Monat passieren würde. Ich habe jedes Mal richtige Bauchschmerzen. Warum müssen Frauen sich mit so was rumplagen?, frage ich mich.«

»Als es bei meiner Schwester losging, hat meine Mutter eine medizinische Konferenz veranstaltet. Aber viel verstanden habe ich nicht.«

Giulia konnte sich den ganzen Vormittag über schlecht konzentrieren und war froh, als der Unterricht zu Ende war.

»Hast du schon daran gedacht, in welches Liceo du gehen willst?«, fragte sie auf dem Heimweg.

»Ich gehe nicht aufs Liceo«, antwortete Carmela. »Meine Eltern wollen, dass ich Sekretärin werde.«

»Was! Du hast bessere Noten als ich, du kannst problemlos aufs Liceo.«

Carmela zuckte mit der Schulter.

»Das Liceo dauert fünf Jahre. Das ist viel zu lang. Meine Eltern müssen jeden Monat Geld nach Hause schicken, an die Familie. Und meine Geschwister sind noch klein. Mein Vater wollte sogar, dass ich in der Fabrik anfange, als Arbeiterin. Mammà hat ihn zum Glück überredet, dass ich als Sekretärin mehr verdienen werde.«

»Aber nach dem Liceo könntest du studieren, danach würdest du noch viel mehr verdienen.«

Carmela schwieg.

»Meine Mutter war sehr arm nach dem Krieg und ist trotzdem Ärztin geworden. Sie musste viel nebenbei arbeiten, aber sie hat es gepackt.«

Auf Carmelas Gesicht spiegelte sich ein heftiger innerer Kampf.

»Soll ich mit deinen Eltern sprechen?«, fragte Giulia, als sie an der Stelle waren, wo sich ihre Wege trennten.

»Nein. Ich mach das.«

Auf dem Weg nach Hause dachte Giulia an den Tag, als Gabriella zum ersten Mal ihre Periode bekommen hatte. Sie war mit glühenden Wangen und zerzausten Haaren nach Hause gekommen, als wäre sie die ganze Strecke gerannt, hatte Schultasche und Jacke im Gang fallen gelassen und sich ins Badezimmer eingeschlossen.

»Was ist los?«, hatte Giulia erschrocken gefragt.

»Hol Irma, bitte!«

Irma machte das Feuer unter dem Topf aus und eilte mit Giulia zum Badezimmer. Gabriella ließ nur Irma herein. Nach einer Weile kam sie wieder heraus und schloss die Tür hinter sich.

»Was ist mit ihr, ist sie krank?«, fragte Giulia.

»Nein, alles in Ordnung, sie ist nicht krank.«

Sie warf Gabriellas Sachen in den Wäschekorb, holte frische Kleidung und ging wieder ins Badezimmer. Giulia warf einen Blick in den Korb.

»Gabriella hat sich doch verletzt!«, rief sie, als Irma herauskam.

»Beruhige dich, Giulia. Es ist nichts Schlimmes passiert. Gabriella ist eine Signorina geworden.«

Es klang, als müsste man sich dafür schämen.

»Was heißt denn das?«

»Das musst du deine Mutter fragen. Und jetzt lass mich in Ruhe, das Mittagessen kocht sich nicht von allein.«

Giulia hörte sie hinter dem Scheppern der Töpfe und dem Rauschen der Dunstabzugshaube grummeln, »… nicht aufgeklärt … beide Ärzte … immer bleibt so ein Mist an mir hängen …«

Endlich kam Gabriella aus dem Badezimmer.

»Du hattest Blut in der Unterhose«, sagte Giulia.

»Musst du dich immer in alles einmischen?« Sie schlurfte ins Kinderzimmer und legte sich aufs Bett. »Ich habe meine Tage bekommen.«

»Tage? Was denn für Tage?«

»Man sagt das einfach so. Es ist ganz normal, alle Mädchen bekommen ihre Tage, wenn sie dreizehn oder vierzehn sind«, dozierte Gabriella, die nur fünf Minuten zuvor nichts davon gewusst hatte, da war sich Giulia sicher.

»Und wozu soll das gut sein?«

»Es hat was mit Kinderkriegen zu tun.«

»Du kriegst ein Kind?!«

»Quatsch! Natürlich nicht.«

Irma rief zum Mittagessen, und die beiden liefen in die Küche, wo es schon nach Sahnesauce mit Salbei duftete. Gabriella roch daran und rührte im Topf. Irma riss ihr den Holzlöffel aus der Hand.

»Man rührt keine Saucen an, wenn man unpässlich ist.«

»Wieso?«, fragte Gabriella erschrocken.

Irma griff nach einem anderen Löffel und probierte, misstrauisch. Die Sauce schien in Ordnung zu sein, denn sie goss sie über die dampfenden Nudeln. Und doch sah Irma Gabriella vorwurfsvoll an.

»Weil Saucen empfindlich sind.«

»Aber was passiert mit ihnen?«

»Wer weiß!«

Mamma wurde über die Sache informiert, noch bevor sie zur Tür herein war. Sie setzte sich mit den Mädchen an den Wohnzimmertisch und klärte sie mithilfe eines dicken Lehrbuchs über die Menstruation auf. Ihre Kleidung roch noch nach der Praxis von Dr. Rinaldi, nach Zigarrenrauch und Desinfektionsmittel. Giulia fühlte sich wie beim Kinderarzt vor einer Impfung. Mamma fragte, ob sie alles verstanden hätten. Gabriella nickte, also nickte auch Giulia.

In den darauffolgenden Tagen listete Irma ihnen Dinge auf, die während der Periode zu meiden oder gar gefährlich waren. Auf keinen Fall durfte man Sport treiben, schon gar nicht schwimmen, keine Saucen und keinen Teig rühren, keine Filmrollen anfassen und nicht nass werden. Mamma belächelte das Ganze als Volksglaube. Aber als Irma behauptete, Gabriella sollte nicht duschen und sich nicht waschen, »Schon gar nicht untenrum«, fuhr sie aus der Haut.

»Das ist mittelalterlich, Irma! Aberglaube! Hygiene ist außerordentlich wichtig, gerade in diesen Tagen. Irma, bitte erzähl den Mädchen nicht solchen Unsinn.«

»Das ist kein Unsinn«, begann Irma, dann sah sie, wie streng Mamma schaute, und murmelte: »Aber meine Saucen soll sie nicht anfassen.«

»Damit kann ich leben. Aber nicht mit mangelnder Hygiene.«

Mamma und Irma wuselten abwechselnd um Gabriella herum und versorgten sie mit Ratschlägen, Empfehlungen, Geboten und Verboten. Giulia hatte den Eindruck, dass es ihnen mehr darum ging, einander zu überbieten, als Gabriella zu helfen.

Giulia schmunzelte, als sie sich daran erinnerte, und freute sich auf die Aufregung, die sie mit ihrer großen Nachricht auslösen würde. Vor allem freute sie sich darauf, von allerlei Pflichten befreit zu werden.

Sie hatte gerade die Schuhe ausgezogen, als Gabriella hereinstürmte.

»Habt ihr gehört?«, schrie sie durch die ganze Wohnung. »Der Mörder ist tot!«

»Welcher Mörder?«

»Calabresi ist erschossen worden! Endlich gibt es Gerechtigkeit!«

Von dem Geschrei alarmiert kam Mamma aus dem Wohnzimmer.

»Gabriella, wie kannst du dich über die Ermordung eines Menschen freuen? Er hatte zwei kleine Kinder, und seine Frau erwartet das dritte.«

»Ach ja? Und Pinelli? Er hatte auch Frau und Kinder! Und er hatte nichts getan. Calabresi war ein Mörder. Und ein Folterknecht.«

»Mord ist Mord, Gabriella. Selbst, wenn es stimmen würde, bleiben Gewalt und Selbstjustiz inakzeptabel. Und was du sagst, stimmt nicht. Giuseppe Pinelli wurde nicht gefoltert, die Obduktion hat den Vorwurf widerlegt. Und …«

»Wer ist Pinelli?«, fragte Giulia.

Die Namen waren ihr nicht neu, sie hatte sie oft in den Nachrichten gehört, ohne zu verstehen, worum es dabei ging. In ganz Mailand waren die Hauswände vollgesprüht mit Sprüchen wie Für Pinelli. Und: Wir bringen Calabresi um.

»Das sagen die«, rief Gabriella. »Und sie lügen. Sie lügen uns seit dem Anschlag auf der Piazza Fontana an.«

»Wer sollen denn ›die‹ sein?«, fragte Mamma gereizt.

»Die Polizei, die Geheimdienste, die Regierung, der Staat! Sie versuchen nur zu vertuschen, dass es ein Staatsmassaker im Rahmen der Spannungsstrategie war.«

Giulia wollte eigentlich ihre eigene Nachricht verkünden. Auch Irma stand im Flur und versuchte, sich mitzuteilen, aber es war hoffnungslos.

»Um Gottes willen, Gabriella, plappere nicht einfach die Parolen nach, die du in der Schule hörst«, seufzte Mamma.

»Ich plappere nichts nach«, schrie Gabriella. »Es ist einfach die Wahrheit! Mensch, Mamma, hast du nicht mitgekriegt, was passiert ist? Einen Tag nach dem Anschlag auf der Piazza Fontana wollten sie schon wissen, dass es die Anarchisten waren. Sie haben Pinelli und Valpreda festgenommen, ohne den Hauch eines Beweises, um der Linken die Schuld in die Schuhe zu schieben. Obwohl es sonnenklar war, dass es die Neofaschisten waren. Nebenbei haben sie den armen Pinelli aus dem Fenster geschmissen, den unschuldigen Pietro Valpreda ins Gefängnis geworfen, und versuchen seitdem, alles zu vertusch…«

»Signora, das Essen wird kalt«, unterbrach Irma.

»Mamma, ich muss dir etwas sagen …«, begann Giulia.

»Gleich. Wascht euch die Hände und kommt zu Tisch.«

»Ja, ja, man wäscht sich in diesem Land immer die Hände in Unschuld und geht zur Tagesordnung über«, grummelte Gabriella. Mamma ignorierte sie.

Sie setzten sich an den Küchentisch, die Stimmung war angespannt. Irma blieb neben dem Tisch stehen, die Finger eng ineinander verschränkt, und verlegte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen.

»Signora, ich muss Ihnen etwas sagen.«

»Was ist, Irma?«

»Ich habe mich verlobt. Corrado und ich heiraten im Sommer.«

Ein paar Sekunden lang waren alle still. Sogar Gabriella.

Dann prustete Giulia los. »Du hast einen Freund?«

»Ja«, antwortete Irma pikiert. »Sogar einen hübschen.«