12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

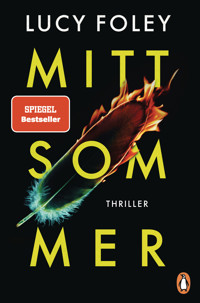

Eine luxuriöse Hoteleröffnung, die aus dem Ruder läuft. Alte Freunde, die zu Feinden werden. Eine Sonnenwendfeier, die niemand vergessen wird.

Es ist Mittsommer an der Küste von England. Im kühlenden Schatten eines uralten Waldes versammeln sich die Gäste zum Eröffnungswochenende des neuen Luxushotels The Manor. Die opulent gedeckte Tafel biegt sich unter köstlichen Speisen und der Champagner fließt in Strömen, während die Sonne im Meer versinkt, um einer unvergesslichen Party die Bühne zu bereiten.

Doch schon früh stören Jugendliche aus dem Dorf das Fest; immer lauter wird der Unmut der Dorfbewohner, die das Hotelgelände für sich reklamieren. Die Feier eskaliert. Wahre Identitäten werden aufgedeckt und Geheimnisse gelüftet. Feindschaften treten zutage, die unter dem Deckmantel alter Freundschaft daherkamen. Noch bevor die Nacht zuende ist, steht das Gebäude lichterloh in Flammen, und am nächsten Morgen wird an den meterhohen, steil abfallenden Klippen eine Leiche gefunden. Zwischen ihren Fingern klebt eine ölig schwarze Feder. Die Feder eines Rabenvogels. Etwas Dunkles hat sich geregt unter der Mittsommersonne …

Der neue geniale Thriller der internationalen Bestsellerautorin – lasst die Party beginnen!

»Ein messerscharfer, stilvoller, unglaublicher Thriller.« Chris Whitaker

Sie können nicht genug bekommen von Lucy Foley? Dann lesen Sie auch ihre anderen Bestseller:

Neuschnee

Abendrot

Sommernacht

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

LUCYFOLEY hat in der Verlagsbranche gearbeitet, bevor sie ihren großen Traum wahr machte und sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Thriller Neuschnee, Sommernacht und Abendrot wurden zu riesigen internationalen Erfolgen und standen wochenlang auch auf der deutschen Bestsellerliste. Mittsommer ist ihr neuer Thriller. Sie lebt in London.

Begeisterte Stimmen zu den Büchern von Lucy Foley:

»Ich habe ›Mittsommer‹ verschlungen … ein ungemeiner Spaß!« Alex Michaelides

»Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen.« Lisa Jewell

»Ein messerscharfer, stilvoller, unglaublicher Thriller.« Chris Whitaker

Außerdem von Lucy Foley lieferbar:

Neuschnee

Abendrot

Sommernacht

www.penguin-verlag.de

Lucy Foley

MITTSOMMER

Thriller

Aus dem Englischen von Ivana Marinović

Die Originalausgabe erschien 2024 nter dem Titel The Midnight Feast bei HarperCollins, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2024 by Lost and Found Books Ltd

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Annika Krummacher

Umschlaggestaltung: bürosüd

Umschlagabbildung: www.buerosued.de unter Verwendung eines Motivs von © Arcangel / Dave Wall

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-28521-0V004

www.penguin-verlag.de

Für Kim, für zehn wunderbare Jahre gemeinsamer Arbeit.

Danke für alles!

DER WALD

Ein laufender Motor am Waldrand bei Nacht.

Eine Botschaft in einem ausgehöhlten Baumstamm.Eine Beschwörung.

Ein Fuchs, der im welken Buchenlaub die Spur eines Hasen verfolgt, bleibt stehen. Er reckt den Kopf, die Ohren gespitzt, eine Pfote angehoben, bevor er sich umdreht und flüchtet. Die Eulen unterbrechen ihren nächtlichen Chor und erheben sich wie stumme, bleiche Geister von den Ästen, um sich ein anderes Waldstück zu suchen. Ungleich lauter stiebt ein kleines Rudel von Hirschen auseinander, die durchs Unterholz brechen und eilig davonlaufen.

Etwas rührt sich im Wald und stört die nächtliche Harmonie. Schattenhafte Gestalten lösen sich klar umrissen aus dem Dunkel, sie bewegen sich raschelnd durchs Laub, schreiten über den Waldboden, zertreten Zweige und Farn.

Tief in den Wäldern versammeln sie sich. Auf derselben Lichtung, die sie schon immer aufgesucht haben. Und vor ihnen ihre Ahnen – seit dem Beginn aller Legenden. Es ist ein merkwürdiger Haufen. Schwarz gewandet, mit Tierköpfen. Geboren in den Untiefen des Waldes – ein Bild wie aus einem mittelalterlichen Holzschnitt oder einem düsteren Volksmärchen, das unartigen Kindern Angst einjagen will. Sie passen nicht in die moderne Welt der Geschäftigkeit, der Eile und der Erreichbarkeit. Aber hier, unter den dichten Baumkronen, verborgen vor Mond- und Sternenlicht, kommt es einem so vor, als wäre die moderne Welt das eigentliche Märchen – anders und befremdlich.

Ein Stückchen entfernt sitzt ein alter Mann in seinem Arbeitszimmer, einer umgebauten Holzhütte, umgeben von uralten Bäumen.

Durch die offene Tür ist es Wind und Wetter ausgesetzt. Nun, da die Dunkelheit hereingebrochen ist, liegt eine Kühle in der Luft. Sie zieht durch die offene Tür herein und verweht die losen Papiere auf dem Schreibtisch.

Vor ihm liegt eine einzelne Feder, ihr schwarzer Flaum wird vom Wind zerzaust.

Der alte Mann beachtet sie nicht weiter.

Er beachtet sie nicht, denn er ist tot.

Juni 2025, der Abend der Eröffnung

BELLA

Es ist Eröffnungsabend im The Manor – dem »neuen Juwel an der Küste Dorsets«. Das eigentliche Schauspiel entfaltet sich zwar auf der Vorderseite des Herrenhauses – der schwindelerregende Meerblick, die smaragdgrünen, sich bis zum Klippenrand erstreckenden Rasenflächen, der von Owen Dacre entworfene Infinity-Pool –, doch auf dieser Seite, landeinwärts, befindet sich eine andere Welt. Hier steht ein dichter Wald von uralten Bäumen, den die Gäste vom Hauptgebäude aus über eine Reihe gekiester Pfade erreichen können, die sich zwischen den »Woodland-Hutches« hindurchschlängeln. Eine dieser Hütten ist meine.

Ich sperre die Tür ab und folge im rötlichen Dämmerlicht den Klängen von Musik und Gelächter zum Cocktailempfang, der am Waldrand stattfindet. Unter den Baumkronen betrete ich die stilvolle Version einer künstlich gestalteten, offenen Waldgrotte. Hunderte Laternen hängen von den Ästen herab. Sogar eine Harfenistin spielt. Antike Teppiche und riesige Zierkissen wurden mit gewollt romantischer Nachlässigkeit auf dem Waldboden verteilt. Ich lasse mich auf einem der Kissen nieder, kippe einen Woodland Spirit-Cocktail – aus »Rosmarin-infused Gin und einem Spritzer Birken-Bitter aus lokaler Ernte«.

Die meisten anderen Gäste haben es sich bereits bequem gemacht – angeregt plaudernd sitzen sie da, in gespannter Erwartung eines sonnigen Wochenendes am Meer, an dem es nichts weiter zu tun gibt, als zu essen, zu trinken, zu schwimmen und fröhlich zu sein. Etliche von ihnen scheinen einander zu kennen und kreischen auf, wenn sie beim Herumschlendern einem alten Bekannten über den Weg laufen. Andere fläzen auf den Teppichen und fordern ihre Freunde auf, sich doch zu ihnen zu gesellen. Die Stimmung ist entspannt, wenn auch mit einer leichten Prise Konkurrenzgehabe gewürzt.

Obgleich die Sonne gerade im Untergehen begriffen ist, benötigt keiner die ultraweichen Wolldecken, die man uns zur Verfügung gestellt hat. Es ist immer noch so warm, dass eine Lage Leinenstoff am Körper reicht (und es ist eine Menge Leinen zu sehen). Vermutlich das erste Aufwallen der angekündigten Hitzewelle.

Inmitten dieser Kulisse, einer Elfenkönigin gleich – wie Titania auf ihrem Waldthron – sitzt die Eigentümerin des Manors, Francesca Meadows. Geradezu strahlend in einer blassrosa schulterfreien Kreation aus gewaschener Seide, das Haar in kleinen Wellen über ihre Schultern fließend, das Gesicht von sanftem Kerzenschein erhellt. Die Erfüllung eines Traums – so hat sie das Projekt in einem Artikel tituliert. Ich freue mich darauf, diesen Ort mit allen teilen zu dürfen. Jedenfalls mit allen, die es sich leisten können. Aber wer will da schon kleinlich sein?

Ich schaue mich noch einmal um. Es ist recht idyllisch hier, zumindest, wenn man mit seinem Partner da ist oder zu einer größeren Gruppe gehört, die hierhergekommen ist, um für die Dauer eines Wochenendes der Großstadt zu entfliehen. Womöglich bin ich also mit meinem Unwohlsein und meiner wenig geselligen Stimmung allein.

Während ich warte, dass der Alkohol seine Wirkung tut, lasse ich den Blick immer wieder zu den dunkler werdenden Schatten zwischen den Bäumen wandern, dann hoch zu dem verschlungenen Gewölbe laternenbeschienener Äste und wieder hinab auf mein eigenes Outfit: auch helles Leinen, ja, aber mit den schnurgeraden Falten, die verraten, dass die Klamotten gerade erst ausgepackt wurden. Am häufigsten jedoch – ich komme nicht dagegen an – verweilt mein Blick auf dem Gesicht von Francesca Meadows. Sie sieht so zenmäßig aus. So verdammt zufrieden.

Auf einmal ist da ein Aufruhr zwischen den Bäumen, und ihre Augen zucken zum Wald. Die Gäste verstummen und spähen in die Dunkelheit. Die Harfenistin hält in ihrem Spiel inne.

Und da kommt auch schon eine Gruppe Neuankömmlinge in die künstliche Grotte geplatzt – nicht in Leinen gekleidet. Vielmehr ein bunt zusammengewürfelter Haufen in klobigen Wanderstiefeln. Der Großteil davon Frauen, ein paar mit Piercings und Tattoos, die grauen Haaransätze herausgewachsen.

Francesca Meadows rührt sich nicht, ihr Lächeln erstarrt. Wie auf einen stummen Befehl hin steuert eine der Angestellten – eine zierliche Blondine in weißer Bluse und Pumps, vielleicht die Managerin – auf die Truppe zu. In diskret gedämpftem Tonfall redet sie auf die Gestalten ein. Doch die Anführerin des wilden Haufens will offenbar nichts davon wissen.

»Das ist mir scheißegal!«, ruft sie. »Hier besteht seit Jahrhunderten ein Durchgangsrecht – lange bevor es dieses Haus überhaupt gab. Ihr haltet euch hier unbefugt auf. Die Leute von hier haben sich immer schon frei in diesem Wald bewegt und das Holz genutzt, die Pflanzen, die Tiere. Hier laufen gleich mehrere Ley-Linien zu einem besonderen Ort zusammen. Die Menschen auf derartige Weise von diesem Land fernzuhalten – von ihrem Land –, ist gemein. Es ist fast so etwas wie Mord.« Sie blickt über den Kopf der Frau hinweg zu Francesca Meadows und brüllt: »Ich spreche übrigens mit Ihnen! Mir ist egal, dass Sie offenbar den Gemeinderat bestochen haben, mit was auch immer. Dieser Wald gehört uns mehr, als er Ihnen je gehören kann. Also lassen Sie uns wie gehabt hier durch, oder wir können eine richtige Szene machen. Wie hätten Sie es gern?«

Die Managerin weicht verunsichert einen Schritt zurück, und einen winzigen Moment lang huscht ihr Blick zur Eigentümerin des Manors. Es hat den Anschein, als neige Francesca Meadows ganz leicht ihr goldenes Haupt, woraufhin die Managerin der kleinen Truppe etwas zuraunt. Was auch immer es ist, es scheint zu wirken, denn nach einer kurzen Beratung setzen die Leute ihren Weg fort – quer über die Lichtung –, wobei sie sich sichtlich angewidert umsehen. Unter der Wucht ihrer erbosten Blicke setzen sich die herumfläzenden Gäste gleich etwas aufrechter hin und streichen ihre zerknitterte Kleidung glatt. Einer der Eindringlinge wirft im Vorbeigehen mit dem Fuß ein Cocktailglas um, und die Gruppe entfernt sich unter dem Geklirre von zerbrechendem Glas.

Die Harfenistin nimmt ihr Spiel wieder auf, der Barkeeper greift nach seinem Cocktail-Shaker.

Doch ich kann es spüren. Etwas in der Atmosphäre hat sich verschoben.

Der Tag nach der Sonnenwende

Kurz vor Morgengrauen fährt das Fischerboot hinaus, das Kielwasser glänzt silbern im Licht der Halogenlampen. Die Fischer steuern tiefes Gewässer an, wobei sie einen großen Bogen um die Giant’s Hand machen – die fünf Kalksteinpfeiler, die jenseits der Klippen aufragen wie vier riesenhafte Finger und ein Daumen. Es ist kurz vor fünf. So früh wie heute – am Tag nach der Sommersonnenwende, dem längsten Tag – wird die Sonne das ganze Jahr nicht mehr aufgehen.

Das Blauviolett des Himmels wandelt sich bereits in ein mattes Rosa. Etwas an diesem Morgen ist jedoch merkwürdig. Ein zweiter Farbstreifen ist aufgetaucht, gleich einer Doppelung des Sonnenaufgangs, wenn auch in entgegengesetzter Richtung, über dem Festland. Ein kräftiger Pinselstrich von sattem Scharlachrot.

Später werden sie behaupten, dass sie die Hitze da schon spüren konnten – selbst weit draußen auf dem Meer. Dass sie ihren heißen Atem im Nacken spüren konnten wie die Wärme einer zweiten Sonne.

»Was ist das für ein Licht?« Der Erste, dem es auffällt, deutet zum Festland.

»Was meinst du?«, fragt sein Nebenmann.

»Na, da drüben am Ufer.«

Jetzt blicken sich auch die anderen Männer um. »Das ist kein Licht. Das ist … Was ist denn das? Ach, du Scheiße.«

»Das ist ein Feuer.«

»Da brennt was … auf den Klippen.«

Als der Wind dreht, können sie den Rauch auch riechen. Aschepartikel tauchen in der Luft auf, wirbeln um sie herum, setzen sich an Deck und auf den Wellen ab.

»Mein Gott. Das ist doch ein Gebäude, das da brennt.«

»Das ist dieser neue Schuppen. Das Hotel, das gerade erst eröffnet hat … The Manor.«

Sie schalten den Motor aus. Halten an und schauen zu. Für einen Moment verfallen sie in Schweigen und starren einfach nur hin. Entsetzt. Gebannt.

Einer der Männer zückt ein Fernglas. Ein anderer sein Handy. »So richtig leid tun die mir ja nicht«, verkündet er, während er ein paar Schnappschüsse macht. »Bei dem Scheiß, den die abgezogen haben, kommt es einem vor wie die gerechte Strafe.«

Ein dritter Mann schnappt nach seinem Handy. »Nee, Kumpel … lass mal. Gut möglich, dass Menschen gestorben sind. Unschuldige Menschen … Angestellte … Leute aus dem Ort.«

Sie verstummen, als ihnen diese Möglichkeit dämmert, und beobachten den Rauch, der nun in riesigen Aschewolken aufsteigt. Mittlerweile können sie ihn richtiggehend schmecken, beißend brennt er sich in Nasenlöcher und Kehle.

Einer der Männer greift zum Telefon, um die Polizei anzurufen.

Und wieder verändern sich die Lichtverhältnisse. Der Qualm breitet sich nun in Schlieren aus wie Tinte im Wasser, ergießt sich rasend schnell über das Blau-Weiß des frühen Morgens und verdeckt die soeben erst aufgegangene Sonne. Es ist, als würde die nächtliche Finsternis zurückkehren, um ihr Leichentuch über den Himmel zu ziehen. Als hätte das, was sich da hinten auf den Klippen zuträgt, den Tagesanbruch zunichtegemacht.

Der Abend der Eröffnung

EDDIE

Es ist kurz vor Mitternacht. Meine Schicht ist fast zu Ende. Die Gäste sind immer noch beim Cocktailempfang, weshalb es drinnen in der Hotelbar leer ist. Ich verstaue Gläser in den Regalen und höre dabei Rita Ora über meine Kopfhörer. Die Jungs aus der Rugbymannschaft haben mich wegen meines Musikgeschmacks immer verarscht, aber »I’ll Be There« hat mir heute echt dabei geholfen, mich durch Berge von schmutzigen Tellern und Gläsern zu kämpfen – sie einzuräumen, abzuspülen, auszuladen … nur um gleich wieder von vorne anzufangen, da das Geschirr vom Seashard (dem hausinternen Restaurant) in einem fort bei mir abgeladen wird. Ich konnte einen Blick aufs Essen werfen, bevor es rausging – es sah fantastisch aus –, doch jetzt erinnert mich das Zeug auf den Tellern eher an Schweinefutter. Zwar habe ich Hunger, verspüre aber nicht die leiseste Versuchung, einen Bissen abzuzweigen.

Da das Hotel inzwischen voll belegt ist, findet heute auch meine erste richtige Schicht statt. Den Dreh mit dem Sprühschlauch habe ich immer noch nicht raus, dafür habe ich es gleich zweimal geschafft, meine Schuhe damit einzuweichen. Alle Angestellten hier im Manor tragen Sneaker, da eine »ungezwungene Atmosphäre« herrschen soll. Nur dass es sich bei den Tretern um Common Projects handelt, die ich mir nie im Leben selbst kaufen würde, weil sie ungefähr das Dreifache meines Wochenlohns kosten.

Ich erschrecke, als mir jemand einen der Kopfhörer vom Ohr hebt. Aber es ist nur Ruby, meine nette Kollegin von der Rezeption.

»Alles klar bei dir, Ed? Ich wollte mir eine Cola holen.«

Ich greife in den Kühlschrank und reiche ihr eine Dose.

»Ich brauche echt einen Schuss Koffein«, sagt sie. »Bin fix und alle von dem Dauerlächeln den ganzen Tag.«

Ruby ist aus London hergezogen. Die meisten Stellen mit direktem Gästekontakt gingen an Leute von auswärts wie sie, die Berufserfahrung (sie arbeitete davor in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel namens Chiltern Firehouse) und den richtigen Akzent mitbrachten.

Ein Mann in pastellrosa Anzug und schnieken Turnschuhen kommt hereinspaziert. »Haben Sie einen Fünfundzwanziger-Macallan da?« Sein Blick schweift zu dem Regal mit den Whiskys hinter mir. »Nur einen Achtzehner? Hm.« Sichtlich enttäuscht zieht er wieder ab.

Ruby nippt an ihrer Cola. Sobald der Typ außer Hörweite ist, murmelt sie: »Hast du bei manchen Männern auch das Gefühl, ihre gesamte Persönlichkeit erschöpft sich darin, ein reicher weißer Hohlkopf zu sein?« Sie nimmt einen großen Schluck. »Ich glaub, die meisten von denen bleiben übers Wochenende.«

Ruby ist eine der wenigen nicht-weißen Angestellten hier – ihr Vater stammt aus Trinidad. Wenn sie nicht gerade in ihren Arbeitsklamotten steckt, trägt sie einen Ledertrenchcoat und dazu eine kleine Brille im Matrixstil. Und wenn sie nicht gleichzeitig so supernett und ziemlich schlau wäre – sie fängt bald ein Englischstudium in Exeter an –, fände ich sie wahrscheinlich viel zu hübsch und zu cool, um mit ihr zu quatschen. Davon mal abgesehen, ist es völlig ausgeschlossen, dass sie auf strohdumme Dorseter Bauernjungs steht, weshalb ich ohnehin keine Chance hätte, bei ihr zu landen.

Nachdem Ruby weg ist, dimme ich das Licht ein bisschen, drehe die Musik wieder auf und verfalle in meinen früheren Rhythmus, während ich Longdrinkgläser und Tumbler, Martinigläser und Champagnerschalen einräume. Ich spiele ein kleines Spiel, wenn ich das Zeug in den Geschirrspüler lade: anhand von Geruch und Farbe der Getränkereste den Cocktail zu erraten. Klingt womöglich öde, aber ich betrachte es als Übung, weil ich glaube, dass ein guter Barkeeper dazu in der Lage wäre. Die Spezialität der Hotelbar heißt »The Manor Mule« und besteht aus Grapefruit, Ingwer, Wodka und einem Schuss CBD-Öl – das Zeug hauen sie hier praktisch überall rein.

Jedenfalls scheint das Aushelfen auf dem väterlichen Bauernhof zu nichts weiter als zum Geschirrspülen zu qualifizieren. Aber mit irgendwas muss man ja anfangen, oder? Und wenn ich mich im Lauf der nächsten Tage »bewähre«, meinte Michelle, die Managerin, darf ich bei der Veranstaltung am nächsten Samstagabend vielleicht beim Servieren der Getränke helfen und so. Ich möchte Barkeeper werden, um aus Tome, diesem Kaff hier, rauszukommen und ein neues Leben in London anzufangen. So gesehen war mein Kreuzbandriss ein wahrer Segen – ich wollte sowieso nicht mehr Rugby auf dem Level spielen. Es hat keinen Spaß mehr gemacht, der Druck war zu groß. Ich möchte auch nicht an die Uni gehen. Und ganz sicher möchte ich nicht das Leben meines Vaters führen und seinen Hof übernehmen. Was eigentlich mein Bruder hätte tun sollen.

Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr. Ich schaffe es gerade noch, mir ein Fluchen zu verkneifen, als ich eine dunkle Gestalt erblicke. Wo kommt die denn jetzt her? Sie tritt in den Lichtschein der Bar.

»Hallo«, grüßt die Frau, während sie sich auf einen Hocker setzt. »Könnte ich einen Martini haben?«

Alles an ihr schreit London und Geld: blondes Haar, roter Lippenstift, der Duft von rauchigem, teurem Parfüm. Schon etwas älter. Nicht so alt wie meine Mum, aber auf jeden Fall deutlich älter als ich. Aber sie hat ein hübsches Gesicht, mit netten, natürlichen Augenbrauen. Heutzutage sieht man überall nur noch diese Grusel-Brauen. Meine Ex-Freundin Delilah hatte eine Phase, in der sie sich die Augenbrauen mit Filzstift nachgemalt hat.

Ich wische mir die feuchten Hände an der Jeans ab und räuspere mich. Eigentlich darf ich keine Drinks mixen. Wenn Michelle mich erwischt …

Aber das kann ich nicht sagen. Ich kann mich nicht überwinden, dieser Frau zu erklären, dass ich nur der Typ bin, der den Abwasch erledigt.

»Ähm … Gin oder Wodka?«, frage ich stattdessen.

»Was würdest du denn empfehlen?«

Sollte eine Frau wie sie nicht wissen, wie sie ihren Martini haben möchte? Nun, da ich sie genauer in Augenschein nehme, fällt mir auf, dass sie irgendwie nervös ist. Sie fummelt an den Cocktailservietten herum und fängt an, die oberste in kleine Fetzen zu zerreißen.

Ich räuspere mich. »Das kommt ganz darauf an, was Sie mögen.« Um selbstsicherer rüberzukommen, verwende ich einen Satz, den ich von Lewis, dem Chef-Barkeeper aufgeschnappt habe: »Wenn Sie mich fragen: Im Zweifel für den Gin.« Ganz so, als würde ich jeden Tag Hunderte Drinks mixen. »Ich kann ihn für Sie auch dirty machen oder mit Zitronenzeste.«

Sie schenkt mir ein beinahe schon dankbares Lächeln. »Dann nehme ich Gin. Du hast mein volles Vertrauen. Zwei Martini mit Gin, bitte. Was genau bedeutet dirty?«

Ich erröte. Hoffentlich ist es schummrig genug hier, dass sie es nicht mitkriegt. »Ähm … das bedeutet, dass man einen Schuss Olivenlake hinzufügt.«

»Dann bitte dirty.«

Flirtet sie etwa? Delilah meinte immer, dass ich mich, was Mädels angeht, wie ein kompletter Volltrottel anstelle. »Die könnten rüberkommen, ihre Titten auspacken und sich an dir wundreiben, Eddie, und du würdest immer noch so was sagen wie: Diese Jenny ist aber eine Nette, oder?«, hat sie mal behauptet.

»Zwei Dirty Martini mit Gin – kommen sofort«, verkünde ich so selbstbewusst wie nur irgend möglich. Höre ich mich an wie ein Depp? Wie ein Bauernjunge aus dem West Country, der versucht, etwas zu sein, das er nicht ist? Tja, ich schätze mal, genau das bin ich.

»Weißt du was?« Sie rutscht vom Barhocker. Tatsächlich ist sie kleiner, als ich zuerst dachte, aber andererseits bin ich auch größer als die meisten Leute. »Könntest du sie mir aufs Zimmer bringen? Ich bin in der Woodland-Hutch Nummer …« Sie fischt einen Schlüssel aus ihrer Tasche und sieht nach. »… elf. Das ist die Hütte, die direkt am Wald liegt.«

»Ähm …« Ich denke nach. Falls Michelle mich dabei erwischt, wie ich eine Gästeunterkunft betrete, bringt sie mich womöglich um. Erst gestern meinte Ruby, dass Michelle »so psychomäßige Liz-Truss-Augen« hätte. »Mit der willst du es dir echt nicht verscherzen. Das ist so eine, die dir im Schlaf die Kehle durchschneidet«, hat sie gesagt.

»Ich wäre ja so dankbar«, schiebt die Frau lächelnd hinterher. Irgendwie wirkt sie dabei ein bisschen needy.

Aber die Gäste sind immer im Recht. So hat es uns Michelle erst letzte Woche bei der Schulung eingetrichtert. Vor allem Gäste, die eine Location wie diese hier buchen.

»Sicher«, sage ich. »Kommt sofort.«

Zehn Minuten später klopfe ich an der Woodland-Hutch Nr. 11. Mit einem beladenen Tablett ist es eine ganz schöne Strecke über die Kieswege, die nur von kleinen Lampen beleuchtet sind. Und dabei musste ich auch noch nach Michelle Ausschau halten. Der Cocktailempfang ist mittlerweile offenbar zu Ende. Es sind weder Stimmen noch Musik zu hören, nur das Rufen der Eulen und das Rauschen des Windes in den Blättern. Diese Hütte liegt am weitesten vom Hauptgebäude entfernt und schmiegt sich zwischen die Bäume, deren Äste sie von allen Seiten umschließen, so, als wollten sie sie mit sich in den Wald hineinziehen. Ich persönlich würde nicht einmal für Geld hier übernachten wollen.

Die Unterkünfte heißen »Hütten«, weil reiche Leute gerne mal einen auf hartes Leben machen, während sie in Wahrheit in überdimensionierten Betten mit eigenem Außenbad und Regendusche logieren. Die Woodland-Hutches sind die günstigsten Unterkünfte hier, da sie im Gegensatz zu den Clifftop-Cabins auf der Vorderseite des Manors über keinen Meerblick verfügen. Also, ich meine damit, relativ günstig im Vergleich zu den anderen Optionen. Die geplanten neuen Baumhaus-Zimmer wiederum werden dann wohl für die reichen Leute sein, die auf ein ähnliches Erlebnis scharf sind, dabei aber ein paar Meter über dem Boden schlafen wollen.

»Hey«, begrüßt die Frau mich etwas heiser, als sie die Tür öffnet. Ihr Lippenstift ist ein wenig verschmiert, und sie ist barfuß. »Du bist aber flott.«

Irgendwie hört es sich anzüglich an, so wie Nigella Lawson, wenn sie sich im Fernsehen über knusprige Würstchen und geschmolzene Butter auslässt (Mum und ich haben früher ständig Kochsendungen zusammen geschaut, und Nigella war mein erster großer Schwarm).

Eigentlich möchte ich etwas Cooles, Schlagfertiges erwidern, aber alles, was ich rausbekomme, ist: »Ja, kein Thema.«

»Wie wäre es, wenn du die Getränke drinnen abstellst?« Sie hält mir die Tür auf. »Komm herein.«

Während ich meine durchnässten Schuhe abstreife (das hat mir Mum von klein auf beigebracht), schaue ich mich verstohlen um. Bisher bin ich in keinem der Gästezimmer gewesen. Keine Ahnung, was genau ich erwartet habe, aber es ist sogar noch schicker, als ich es mir ausgemalt hatte. Der Raum ist zwar nicht groß, aber auf der einen Seite thront ein breites, mit weißen Leinentüchern zugehängtes Himmelbett. Am Fußende stehen zwei dunkelgrüne Samtsessel, die wiederum einen eleganten Beistelltisch aus Glas und Gold flankieren. Die Tatsache, dass es sich um eine Holzhütte handelt, lässt die ganzen noblen Möbel irgendwie noch nobler aussehen. Es riecht sogar teuer, so wie im restlichen Manor auch, da in sämtlichen Räumen über Aroma-Diffuser eine »charakteristische Duftnote« verbreitet wird. Ruby meint, dass sie von dem Zeug Migräne bekommt.

Ich stelle das Tablett auf dem Tischchen ab. Wegen des zweiten Martinis erwarte ich, dass gleich ein Ehemann oder Lover oder so auftaucht, aber niemand kommt. Die Frau lässt sich in dem einen Sessel nieder und nimmt sich eines der Gläser. Der Wind muss aufgefrischt haben, denn die Äste scharren draußen an den Fenstern entlang.

»Und der andere Drink?«, frage ich. »Soll ich ihn einfach da stehen lassen?« Ja, okay, ich schinde ein bisschen Zeit, da das hier meine erste – und womöglich einzige? – Chance auf ein Trinkgeld sein könnte.

»Der ist für dich«, antwortet sie.

»Ähm …« Ich habe bei dieser Aktion schon eine Grenze überschritten und vermute stark, dass ich noch mal ein ganzes Stück weiter gehen würde, wenn ich diesen Martini trinke. »Ich weiß nicht …«

»Es ist fast Mitternacht. In der Bar ist keiner mehr. Das geht schon klar. Leistest du mir Gesellschaft?« Sie klopft auf den Sessel neben sich.

Irgendwas ist komisch an der Art, wie sie den letzten Satz gesagt hat. Ihre Stimme war anders. Auf einmal klang sie so … ja, wie nur? Einsam? Ängstlich? Als ob sie nicht allein hierbleiben möchte? Zögernd setze ich mich auf die Sesselkante, wobei mir ernsthaft unwohl zumute ist.

Jetzt kratzen die Äste übers Dach, und ich bemerke, wie sie zusammenzuckt.

»Das war das einzige Zimmer, das sie noch hatten«, erklärt sie. »Ich glaube, ich habe schlicht nicht darüber nachgedacht, wie es ist, nach Einbruch der Dunkelheit allein hier zu sein.«

Meine Schicht ist praktisch zu Ende. Außerdem weiß ich nicht so recht, wie ich Nein sagen soll. Die meisten Leute, die in Läden wie diesen absteigen, sind es gewohnt, ihren Willen zu bekommen.

Fahrig hebt sie das Glas an, und etwas von dem Martini schwappt über den Rand. »Ups!« Sie lacht nervös auf. Dann nimmt sie einen Schluck und sagt: »Du hattest recht.«

Ich blinzle, da ich keine Ahnung habe, wovon sie spricht. »Wie bitte?«

»Im Zweifel für den Gin. Der Martini. Probier mal.«

Ich nehme einen kleinen Schluck, da ich wieder nicht Nein sagen kann. Und schon wieder eine Grenze überschritten – gut gemacht, Eddie. Das Zeug schmeckt so, wie ich mir Feuerzeugbenzin vorstelle, oder wie der erste Schnapsrausch. Ich kann selbst nicht mal sagen, ob der Martini gut ist, aber sie wirkt zufrieden, daher bin ich ziemlich stolz. Außerdem sieht der Drink mit der Olivengarnitur wirklich professionell aus.

»Wie war doch gleich dein Name?«

»Eddie.«

»Hi, Eddie. Ich bin Bella. Du … bist von hier, oder? Dein Akzent …«

»Ja, genau. Hier aus der Gegend.« Ich werde ihr ganz sicher nicht verraten, dass ich von der Farm gleich nebenan komme, denn ich habe schon mitgekriegt, wie sich ein paar der Gäste über den Geruch beschwert haben. Auch die Angestellten machen sich darüber lustig, was einer der Gründe ist, warum ich niemandem von den Kollegen erzählt habe, wo genau ich wohne.

Sie mustert mich eindringlich, so, als würde sie über irgendwas nachdenken, und ich spüre, wie ich schon wieder erröte.

»Entschuldige«, murmelt sie. Offenbar hat sie selbst gemerkt, dass sie mich anstarrt. Sie wendet den Blick ab und greift nach ihrem Glas.

Plötzlich ist von draußen ein Geräusch zu hören … ein Stöhnen. Das ist jetzt aber nicht, was ich denke, dass es ist, oder? Ich merke, wie ich knallrot anlaufe, und bin froh, dass das Licht hier drinnen gedimmt ist. Mag sein, dass etliches im Manor auf dem neuesten Stand ist – aber für die Schalldämmung dieser Luxushütten gilt das offenbar nicht. Ein weiterer Laut, ein Schrei … dann wieder Stöhnen. Oh Gott. Oh nein. Irgendwo ganz in der Nähe – vielleicht nur ein paar Meter Luftlinie entfernt – scheint jemand superlauten, pornomäßigen Sex zu haben.

Ich weiß nicht, wohin ich gucken soll. Doch da lacht die Frau auf, was eine echte Erleichterung ist, da ich miteinstimmen und so tun kann, als würde ich nicht vor Scham zergehen. Als das Lachen wieder verebbt, fällt mir nichts ein, was ich sagen könnte. Und vielleicht geht es ihr genauso, denn das Schweigen zieht sich so dermaßen in die Länge, dass man es kaum noch mit Worten füllen kann. Es folgen noch ein paar quiekende Schreie und ein rhythmisches Hämmern. Peinlicher geht es nicht mehr. Verglichen mit dieser Geräuschkulisse, ist es hier drin umso stiller.

»Ich weiß auch nicht so recht, was ich hier mache«, platzt es plötzlich aus ihr heraus. Fast so, als würde sie mit sich selbst reden.

»Was, hier in der Hütte?« Damit wären wir wohl schon zu zweit.

»Nein … Ich meine hier, im Manor. Ich hab aus einer spontanen Laune heraus gebucht, weißt du?« Irgendwie wirkt sie besorgt, ja, fast schon … ängstlich? »Aber jetzt … na ja, jetzt, wo ich da bin, frage ich mich, ob das eine so gute Idee war …« Sie stockt. »Scheiße, tut mir leid. Ich rede nur Stuss. Das muss der Martini sein.« Aber sie klingt nicht betrunken. Eher aufgekratzt.

Ich sehe nicht ganz, was schlimm daran wäre, sich drei Nächte an einem Ort wie diesem leisten zu können – einem Ort, wo man über nichts nachdenken muss, außer, ob man lieber an den Pool oder an den Strand geht oder was man zum Frühstück möchte. Reiche-Leute-Probleme eben. Ruby meint, die kriegen es hin, einfach aus allem ein Drama zu machen, denn wenn man im Leben keine echten Probleme hat, dann schafft man sich am Ende eben selbst welche.

»Ich … Mir kommt das eigentlich wie ein ganz netter Ort vor, an dem man es eine Weile aushalten kann?«, entgegne ich zögernd.

»Ja«, erwidert sie. »Ja, das wäre er, wenn …« Sie stockt erneut und lächelt. »Ich bin definitiv ein bisschen beschwipst.« Sie hält das Martiniglas hoch. »Dieses Zeug ist echt gefährlich!« Trotzdem genehmigt sie sich einen weiteren ausgiebigen Schluck.

Als ich kurz darauf den Blick wieder auf sie richte, mustert sie mich dermaßen intensiv, dass ich nicht weiß, wohin mit mir.

»Entschuldige«, sagt sie. »Du hast etwas an dir, das erinnert mich an …« Sie verstummt, hebt eine Hand. »Vielleicht ist es dein Mund. Seine Form … genau da.« Jetzt zeichnet ihr Finger den Umriss meiner Oberlippe nach. Ich spüre ein Kribbeln auf der Haut. Macht sie mich gerade an? Passiert das wirklich?

Aus der nahe gelegenen Hütte ertönt wieder Stöhnen.

Es ist ewig her, dass ich Sex hatte. Und plötzlich scheinen auch die billigsten Sexgeräusche mich anzutörnen.

Ich kann den Alkohol in ihrem Atem riechen. Auch wenn sie schon älter ist, ist sie echt attraktiv. Außerdem hat die ganze Situation etwas Aufregendes, was ebenfalls ziemlich heiß ist.

Sie lächelt mich an – aber anders als gerade eben, als wir zusammen gelacht haben. Ich erwidere ihr Lächeln.

Irgendwie scheinen wir ein bisschen näher aneinandergerückt zu sein.

Ich denke, ich weiß, was gleich passieren wird, aber so recht kann ich es trotzdem noch nicht glauben.

Und dann passiert es tatsächlich. Sie küsst mich. Oder wir küssen uns … Denn es sieht ganz so aus, als würde ich ihren Kuss erwidern. Macht es mich an? Ich meine, ich habe immerhin einen Ständer. Aber andererseits bin ich neunzehn, ich bekomme wegen fast allem einen Ständer.

Nur dass da … auch dieses ganze Machtgefälle ist, das sich komisch anfühlt. Werde ich etwa mit einem Gast schlafen, nur weil ich zu höflich bin, um Nein zu sagen? Ich hatte vor dieser Sache hier nur mit einem Menschen Sex. Bedeutet das, dass ich es nicht bringen werde? Bei unserer Trennung meinte Delilah, sie hätte es »meistens sowieso nur vorgetäuscht«. Darüber denke ich öfter nach, als mir lieb ist.

Ich schließe die Augen, um Delilahs Stimme aus meinem Kopf zu verbannen.

Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Sie löst sich von mir. Ich öffne die Augen. Sie starrt mich an. Ich habe den Eindruck, als wäre sie überrascht, mich hier sitzen zu sehen, ganz so, als hätte sie jemand anderen erwartet.

»Oh, Scheiße«, sagt sie nach einer Weile. »Ich … Gott, das tut mir leid. Ich muss … äh, ich muss mal ins Bad.«

Als sie aufsteht, schwankt sie etwas, und mir wird klar, dass sie vielleicht doch mehr als nur »ein bisschen beschwipst« ist. Als sie im Badezimmer verschwindet, entdecke ich eine halbleere Sektflasche auf dem Frisiertisch.

Ich bleibe sitzen, warte darauf, dass mein Ständer sich wieder legt, und frage mich, was ich als Nächstes tun soll. »Heikel« trifft als Beschreibung die Situation nicht mal ansatzweise. Denn wenn sie betrunken ist, ich aber nicht … na ja, das sieht alles andere als gut aus.

Gerade möchte ich einfach nur noch abhauen. Solange sie noch im Bad ist, könnte ich das problemlos tun. Aber es wäre auch unhöflich. Außerdem könnte es alles schlimmer machen, wenn ich sie mir damit zur Feindin mache oder so. Sie könnte dafür sorgen, dass ich gleich an meinem ersten richtigen Arbeitstag gefeuert werde.

Ich stehe auf und wende mich zur Tür, wobei ich es natürlich schaffe, gegen die Kommode zu stoßen. Eine Mappe segelt zu Boden, und ein Stapel Papiere rutscht heraus. Mist. Auf allen vieren beginne ich, das Zeug schnell wieder in die Mappe zu stopfen, halte dann aber abrupt inne. Bei den Papieren handelt es sich um Artikel, die aus verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen herausgeschnitten wurden. Und in allen scheint es um Francesca Meadows, die Chefin des Manors, zu gehen. Haufenweise Zeitungsberichte, darunter auch einer über ihre Hochzeit mit dem Architekten Owen Dacre vor ein paar Monaten. Ich lese das fett gedruckte Zitat über dem nächsten Artikel: Ich wollte für unsere Gäste einen Ort erschaffen, wo sie ihrem superstressigen Leben in der Großstadt entfliehen und wo sie Frieden finden können. Ich weiß, manche werden vielleicht einwenden, dass sich der Durchschnittsbürger das nicht leisten kann, aber ich wollte, dass dieser Ort perfekt wird, und Perfektion hat nun mal ihren Preis.

Auf derselben Seite, direkt darunter, befindet sich ein Foto der Hotelchefin, auf dem sie einen stattlich herausgeputzten weißen Hahn in den Armen hält. Quer über den Artikel hat jemand mit Kugelschreiber das Wort FOTZE gekritzelt. Die Buchstaben wurden offenbar mit so viel Druck aufgetragen, dass der Stift das Papier zerrissen hat.

Der Knauf der Badtür dreht sich. Ich habe das Gefühl, etwas gesehen zu haben, was ich nicht hätte sehen sollen. Rasch werfe ich die Mappe und die Unterlagen auf die Kommode zurück, schnappe mir meine Schuhe und schaffe es mit einem Satz durch die Tür, bevor sie ins Zimmer zurückkommt.

FRANCESCA

Endlich, der Abend der Eröffnung. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Zum ersten Mal wimmelt es im Manor von Gästen, und ich fühle mich einfach nur blessed. Das ist das Wort, das ich heute in meinem Tagebuch verwendet habe, um mich im Hier und Jetzt zu verankern. Dabei bin ich wirklich gut darin, im Hier und Jetzt zu leben. Ich verrate euch an dieser Stelle ein kleines Geheimnis: Blessed ist tatsächlich ein Wort, das ich an den meisten Tagen reinschreibe. Mir ist klar, dass es mittlerweile zu einer Instagram-Phrase verkommen ist. Aber auf mich und mein Leben trifft es zu, und nur das zählt. Authentizität ist der Schlüssel, nicht wahr?

Ich sitze in meinem Meditationsraum in unserer Wohnung ganz oben im Manor und blicke aus dem Fenster. Es ist noch immer herrlich warm. Der Klimawandel ist eine furchtbare Sache, aber man muss positiv bleiben – und es ist nicht zu leugnen, dass es gut fürs Geschäft ist. Der nächtliche Himmel ist so klar, wie ich ihn noch nie gesehen habe, die Sterne so hell und nah, dass ich beim Anblick des Firmaments an den goldgefassten schwarzen Opal an meiner linken Hand denken muss. Meine Steine und Kristalle lassen mich nie im Stich. Sie haben für mich eine so große Bedeutung, dass jedes unserer Zimmer hier eine kleine Auswahl handverlesener Steine bereithält, um den Bedürfnissen unserer Gäste entgegenzukommen. Mir ist bewusst, dass es Details wie diese sind, die das Manor von anderen Locations abheben. Wusstet ihr, dass der schwarze Opal für die Reinigung von Körper und Geist steht? »Nicht, dass du das nötig hättest«, meinte mein frischgebackener Ehemann Owen neulich zu mir. Abgesehen davon bietet der Opal einen Schutzschild gegen negative Energien.

Vor zwei Stunden erst habe ich ein Bedürfnis nach diesem Schutz verspürt. Bei dem kleinen Zwischenfall während des Cocktailempfangs – diese Eindringlinge, die in die wunderschöne Waldidylle geplatzt sind, die wir geschaffen hatten. Ich möchte mich ja nicht daran aufhängen, aber mal im Ernst: Man sollte meinen, sie würden langsam akzeptieren, dass sie verloren haben. Herrgott, wir sind hier auf dem Land – es gibt jede Menge Platz, wo sie sich herumtreiben können, ohne dabei über Privatgrundstücke trampeln zu müssen.

Mit den Fingerspitzen streiche ich über den schwarzen Stein. Einatmen, ausatmen. Ich schaue auf den Rasen hinab, auf das Meer, das in das schimmernde Silber des Mondscheins getaucht ist. Mein Königinnenreich.

Von ein paar kleinen Ärgernissen mal abgesehen, ist einfach alles hier perfekt. Das erste ist die Seaview-Farm gleich die Straße runter. Der Bauer … nun ja, ich möchte über niemanden schlecht reden – das ist einfach nicht meine Art –, aber meine Güte, was für ein Grobian. Und auch der Hof selbst ist ein Schandfleck. Von dem Geruch will ich gar nicht erst anfangen! Die Tiere wirken so traurig, als würden sie um ein besseres Leben betteln. Es ist wirklich das Letzte, was man erwarten würde, bevor man durch unser Tor fährt. Ich darf gar nicht daran denken, was ich daraus machen könnte! Man stelle sich diesen Hof einfach mal sauber und hübsch hergerichtet vor – mir persönlich schwebt da eine Mischung aus Soho-Farmhaus und Daylesford Organic vor: clean trifft auf rustikal. Unsere Gäste könnten in eigens designten Gummistiefeln die Gegend erkunden, an Führungen teilnehmen, Lämmchen mit der Flasche füttern und ihre Frühstückseier selbst sammeln. Im Moment ist das alles zwar noch ein Traum, aber in den Papieren meines Großvaters bin ich da auf einige interessante Dokumente gestoßen, aus denen sich ableiten lässt, dass die Eigentümerschaft des Bauern über einen großen Teil des Farmlands durchaus bezweifelt werden darf. Jedenfalls habe ich bereits mit meinen Anwälten geplaudert und beim Gemeinderat einen Antrag eingereicht. Also darf man gespannt sein! Ich habe nämlich mittlerweile ein paar neue Freunde im Gemeinderat. Nichts ist unmöglich – das habe ich gelernt, als ich den ehemaligen Fußweg umleiten ließ.

Wisst ihr, ich fand schon immer, dass sich in meinem Leben immer alles fügt, nein … viel mehr als nur fügt. Nehmen wir dieses Hotel: Kaum, dass wir das Buchungssystem freigeschaltet hatten, war es auch schon für sechs Monate ausgebucht! Daher starten wir genau so, wie es dann weitergehen soll: mit einem rauschenden Fest. Als mir klar wurde, dass unser Eröffnungswochenende auf die Sommersonnenwende fällt, erschien mir das geradezu schicksalhaft. Da war sie, unsere Möglichkeit, allen mitzuteilen, dass wir angekommen sind: im Rahmen eines ansprechend inszenierten Erlebnisses – ein Mitternachtspicknick unter freiem Himmel. Heutzutage reicht es nun mal nicht mehr, mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten und erstklassigem Essen aufzuwarten. Die Gäste erwarten mehr. Ein bisschen Magie. Etwas, wovon sie erzählen können, wenn sie nach Haus kommen, und ja … auch etwas, um bei Freunden, Familie oder Social-Media-Followern Neid zu wecken (obwohl wir hier offiziell von der Handynutzung abraten, um sicherzustellen, dass unsere Gäste auch wirklich zu sich finden und sich erden). Aber mit einer Prise gesundem Neid lässt sich arbeiten!

Außerdem hat die Gegend eine reiche heidnische Geschichte, die ich aufgreifen möchte, mit alten ländlichen Traditionen, wie die Jahreszeiten gefeiert werden … Aber das Ganze mit einem frischen, zeitgemäßen Touch. Ihr wisst schon, nichts Makabres. Denn manche dieser Legenden sind etwas düster geraten. Und ich möchte auch nichts, was altbacken wirkt. Pagan Chic – so könnte man es nennen. Meine Vision sieht vor, die Feier Samstagnacht im Freien unter einem klaren Sternenhimmel stattfinden zu lassen. Die Wettervorhersage zeigt, dass ich meinen Wunsch manifestiert habe. Seht ihr? Ich bekomme immer, was ich möchte. Die Sache wird großartig. Das kann ich spüren.

Ich schließe die Augen, um die Energie des Mondes auf meinem Gesicht zu fühlen. Es ist so wichtig, alle Sinne miteinzubeziehen, um dich mit deiner Umgebung zu verbinden. Erst da werde ich mir des dumpfen bumm, bumm, bumm von Bässen in der Ferne bewusst. Dann ein Schrei und Gelächter. Das kommt ganz klar vom Strand unten. Sie sind also wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so dreist wären, auch noch nach der Eröffnung hier einzudringen. Das ist mein Strand.

Ich greife nach meinem Telefon und rufe Michelle an. »Hallo, meine Liebe«, begrüße ich sie beschwingt. »Es passiert schon wieder. Kümmerst du dich?«

»Schon erledigt, Francesca. Kein Problem!« Michelle ist stets so dienstbeflissen. Ihre Stimme sirrt förmlich vor Aufregung angesichts dieser Gelegenheit, sich zu beweisen. In den vergangenen sechs Monaten war sie jeden Tag an meiner Seite. So treu und gehorsam wie ein dressierter Spaniel.

»Du bist ein Star«, sage ich. »Das weißt du doch, oder? Vielen lieben Dank.«

Kaum, dass ich auflege, dröhnt abermals der Bass drauflos. Und wuuusch … schon lodert die Flamme blanker Wut in mir hoch, und zwar so abrupt, dass mir der Atem wegbleibt.

Nein, Francesca. Atme ein. Das bist nicht du. Du bist so viel größer als das. Greife nach dem Licht. Finde den Ort der Stille. Atme aus.

BELLA

Oh, Scheiße … Was habe ich mir nur dabei gedacht?

Ich verlasse das Badezimmer, nachdem ich mir ordentlich kaltes Wasser ins Gesicht geklatscht habe, und fühle mich gleich nüchterner. Ich meine, natürlich bin ich immer noch betrunken, das ja, aber auf einmal bin ich mir aller peinlichen Details von dem, was gerade passiert ist, schmerzhaft bewusst.

Die Hütte ist leer, die Eingangstür fällt ins Schloss. Eddie, der Barkeeper, ist gegangen. Ich bin erleichtert, schäme mich aber auch zu Tode. Hatte der Junge etwa das Gefühl, er müsse vor mir abhauen?

Herrgott noch mal, ich bin eine Mutter. Vielleicht sogar alt genug, um als seine durchzugehen?

Es ist nur so: Ich wollte nicht allein sein hier, so nah am Wald.

Ich habe diese Unterkunft schon vor Monaten gebucht und mich seitdem mit dem Aufenthalt hier befasst, aber nun, da ich angekommen bin, plagen mich die Zweifel. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich mutig genug bin.

Nachdem ich mir eine lange, heiße Dusche genehmigt habe, setze ich mich an den Frisiertisch und versuche, meine Gedanken zu ordnen. Ich habe den weichen, waldgrünen Gästebademantel an: THEMANOR ist auf die Brusttasche gestickt, der gleiche Schriftzug wie auf dem kleinen Schreibset, das hier bereitsteht. Außerdem liegt da noch ein Räucherbündel aus Salbei – angeblich, um den Raum zu »reinigen« – und daneben eine Streichholzschachtel mit dem Hotellogo, was in dieser Umgebung geradezu kühn wirkt. Zur Krönung gibt es noch eine persönlich zugeschnittene Auswahl von Kristallen. Das ist typisch Manor: total eso, aber dennoch geschmackvoll. Wie mir die junge Frau an der Rezeption erklärt hat, gehören ein kleiner Samtbeutel und eine von einem angesagten jungen Schmuckdesigner entworfene Goldkette dazu, die man während des Aufenthaltes um den Hals tragen kann. Ich hebe einen der Steine hoch – er ist klein, schwarz und glattpoliert – und lasse ihn in meiner Handfläche hin- und herrollen. Das beigelegte Heftchen auf dem Tisch verrät mir: Ihre Steine und Kristalle wurden allesamt aufgeladen und sind bereit für ihre heilende Verwendung. Ich frage mich, wie man einen Kristall auflädt, und denke an mein eigenes seelisches Leiden. Eine chronische Erkrankung, die mir seit meiner Jugend zu schaffen macht. Irgendwie glaube ich ja nicht, dass Kristalle da was reißen.

Als ich in den Spiegel sehe, bekomme ich einen Schreck. Ich erkenne kaum die Person, die mir entgegenblickt. Im gedämpften Licht wirkt mein Lippenstift wie eine rot klaffende Wunde. Meine Augen funkeln schwarz.

Der heutige Abend war ein Experiment. Ich glaube, ich habe noch nie zuvor in meinem Leben einen Martini bestellt. Und auch diese Sache mit dem Barkeeper, das war absolut nicht ich. Aber irgendwie passt das auch, schließlich bin ich im Moment nicht ich. Diese Frau da im Spiegel, dieses Zimmer, die Kleidung, die im Schrank hängt, selbst der Name auf der Buchung … sie gehören nicht zu mir. Eine der Marotten des Manors bestand darin, dass ich vorab einen Lebenslauf einschicken musste: Wir wissen gerne Bescheid, wen wir hier in unserer Familie willkommen heißen. Während ich ihn verfasste, fiel mir wieder ein, wie viel Vergnügen mir das kreative Schreiben an der Schule immer gemacht hatte, und ich musste an die Tagebücher denken, die ich damals führte. Es machte fast schon Spaß, eine neue Rolle für diese Person in der geliehenen Designerkleidung zu entwerfen. Die Frau da im Spiegel arbeitet in einem ominösen Sektor der Filmbranche. Sie gehört zu diesen Menschen, die über so viel Selbstvertrauen verfügen, dass sie gerne mal ein Wochenende allein in einem Hotel verbringen. Offenbar gehört sie auch zu denen, die es genießen, das Personal zu verführen.

Mein Blick fällt auf die beiden Samtsessel, und ich muss daran zurückdenken, wie wir zu zweit mit unseren Drinks dasaßen. Und an den Moment, in dem mir klar wurde, dass Eddie wartete – ja, dass er sogar darauf wartete, einen Schluck aus seinem Glas nehmen zu dürfen, das er so unbeholfen in der Hand hielt. Es war an mir, den Takt vorzugeben. So müssen sich Männer fühlen, dämmerte mir. Ältere Männer, wohlhabende Männer. Diese Macht fühlte sich ungewohnt an. Gefährlich. Zudem schien er ein lieber Kerl zu sein. Es ging etwas Unschuldiges, etwas von Grund auf Gutes von ihm aus. Solche Typen sind heutzutage ein Auslaufmodell. Oder zumindest hatte ich das geglaubt. Dabei kannte ich mal einen Jungen wie ihn, einen Jungen mit dem gleichen Mangel an Härte.

Ich ziehe ein Taschentuch aus der Schachtel und wische den Lippenstift weg. Sonst trage ich nie Rot und verwende generell nicht so viel Schminke. Die Fremdartigkeit meines eigenen Spiegelbildes macht mich richtiggehend irre. Als ich das Taschentuch sinken lasse, stelle ich fest, dass ich den Lippenstift unter dem einen Mundwinkel verschmiert habe. Ich sehe aus wie ein Sukkubus, eine bösartige Dämonin, die sich verjüngt, indem sie nachts das Blut junger Barkeeper trinkt. Außerdem wirke ich betrunken und um einige Jahre älter, als ich eigentlich bin.

Ich lege den Kopf in die Hände und versuche nachzudenken. Versuche, normal zu atmen.

Was zum Teufel mache ich hier?

Mein Blick fällt auf die Kommode, auf der die Zeitungsausschnitte und die leere Mappe liegen. Also hat Eddie sie gesehen. Ich versuche, mir vorzustellen, wie schräg ihm das vorgekommen sein muss. Vielleicht sah es ja nur so aus, als würde ich mich gründlich informieren, bevor ich irgendwo absteige? Aber ich schätze mal, das Foto mit dem drübergekritzelten Wort FOTZE drauf hat diese Theorie gleich wieder zunichtegemacht.

Die Aufnahme von Francesca Meadows gehört zum Artikel aus dem Harper’s Bazaar. Das seidige Haar ergießt sich in sorgfältig frisierten ätherischen Wellen über die schimmernden entblößten Schultern. Sie scheint vollständig nackt zu sein, allerdings reicht das Foto nur bis unterhalb der Ellbogen, und ihr Oberkörper wird von dem weißen Hahn verdeckt, den sie in den Armen hält. Das Federkleid glänzt so üppig wie ihr Haar, während der Kamm das Erdbeerrot ihrer Lippen aufgreift.

Die Überschrift lautet: Lernen Sie die Eigentümerin eines neuen Garten Eden auf dem Lande kennen.

Irgendwer hat mir diesen Artikel geschickt. Das ist das eigentlich Merkwürdige daran – das, was mich seither nachts wachhält und mich fragen lässt: Wer? Und warum?

Ich weiß noch, wie die Post durch den Briefschlitz fiel. Wie ich sie aufhob, während ich auf einer Toastscheibe herumkaute. Wie ich den Umschlag öffnete und den Artikel herauszog.

Mittlerweile kann ich den Text praktisch schon auswendig.

So glückliche Erinnerungen an meine Zeit dort …

Idyllische Sommertage …

Ein einziger Spaß. Mit Mitternachtspicknicks und Partys im Baumhaus. Es geht mir darum, eine Erwachsenenversion dieser Erlebnisse zu erschaffen.

Dann war da dieses seltsame Fiepen in meinen Ohren.

Ich weiß noch, dass ich würgen musste, weil mir der Toast im Hals stecken blieb. Kurz dachte ich, ich müsste mich übergeben.

Die Buchung ist in wenigen Tagen möglich, hieß es weiter in dem Artikel.

Unterbrochen wurde ich vom Weinen meiner Tochter Grace, die oben aus ihrem Nickerchen erwacht war.

Mist, mir fällt ein, dass ich vergessen habe, anzurufen, um zu fragen, ob es mit dem Zubettgehen geklappt hat. Grace schläft bei meiner Mutter, während ich hier auf »Geschäftsreise« bin, einem »Teambuilding-Wochenende«. Weil ja Empfangsmitarbeiter in Immobilienmaklerbüros auch ständig zu so was eingeladen werden. Dabei ist das hier genau die Art von Unterkunft, wie sie unsere Kunden buchen würden – diejenigen unter ihnen, die auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz auf dem Land sind. Nicht meine Wenigkeit. Was Mum wohl sagen würde, wenn sie wüsste, wo ich stecke?

Ich sollte nicht hier sein, sollte das alles nicht tun.

Ich sollte nicht durch die Gegend rennen und in betrunkenem Zustand junge Barkeeper anbaggern. Ich sollte überhaupt nichts tun, was mich auch nur Zentimeter vom warmen, kleinen Körper meiner Tochter entfernt – von diesen winzigen, klammernden, überraschend kräftigen Händchen, diesen ernsten, dunklen Augen, die wie von einer uralten Weisheit beseelt direkt in mich hineinzublicken und zu fragen scheinen: Wer bist du?

Ich gehöre nicht an diesen Ort. Es fühlt sich so merkwürdig an. Als würde ich mich unerlaubterweise aus meinem eigenen Leben entfernen.

Nein, rufe ich mir in Erinnerung. Das ist der Ort. Das hier muss sein. Und auf seltsame Art tue ich es ja für sie, für meine kleine, hilflose Tochter. Was will ich an sie weitergeben? Wer möchte ich für sie sein?

Aber ich sollte ehrlich sein: Ich mache es auch für mich.

Wieder kratzen diese Zweige über das Dach. Wenn ich aus den Fenstern nach draußen blicke, sehe ich, wie sie sich gegen die Scheiben pressen. Ich stehe auf und ziehe die Vorhänge zu, fühle mich danach aber nicht viel besser.

Erneut kommen mir die Fragen, die mich heimsuchen, seit ich das erste Mal von der Eröffnung des Manors gelesen habe. Wer hat mir diesen Artikel geschickt? Warum? Und, was noch viel wichtiger ist: Was weiß diese Person?

Der Tag nach der Sonnenwende

Mittlerweile haben die Fischer das Boot gewendet und sind näher ans Ufer herangefahren, um einen besseren Blick auf die Ruine des Gebäudes zu erhaschen. Immer noch quillt Rauch daraus hervor, während es bis auf sein Gerippe abbrennt – ein gewaltiges schwarzes Skelett, das auf den Klippen kauert.

Da runzelt einer der Männer die Stirn. Er schirmt die Augen mit der Hand ab und tritt an den Bug. Zeigt ein Stück den Strand runter. »Was ist denn das da drüben? Seht ihr’s auch?«

»Wo?«

»Am Fuß der Klippe. Gleich unterhalb der Farm. Das sieht doch aus wie …« Er unterbricht sich selbst, da er es nicht aussprechen möchte, bevor er sich nicht vollkommen sicher ist.

»Scheiße«, murmelt einer der Männer.

Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf eine Leiche stoßen. Auf dem Meer bekommt man allerhand zu Gesicht – im Grunde alles, was einem ins Netz geraten oder aber an die Oberfläche steigen und auf dem Wasser treiben kann. Aber das hier ist anders. Zum einen das Blut. Bei Ertrunkenen sieht man gemeinhin kein Blut. Und meist haben sie dann kaum noch etwas Menschliches an sich – bedauernswerte, aufgedunsene Kreaturen, emporgestiegen aus den Untiefen und vom Salzwasser in etwas Fremdartiges, etwas Unbekanntes verwandelt.

Hier jedoch offenbart sich das Grauen Stück für Stück. Ein ausgestreckter blutiger Arm – die Finger an der Hand so bleich wie Kalkstein im frühen Morgenlicht. Die in grotesken Winkeln verdrehten Gliedmaßen. Das Haar, das in den ersten Sonnenstrahlen aufschimmert. Der Rest des Kopfes … nein! Es ist zu schrecklich, als dass man länger bei diesem Anblick verweilen wollte. Der Aufprall aus einer solchen Höhe … Das Gesicht ist völlig zerstört.

Der Abend der Eröffnung

FRANCESCA

Ich betrete den mondbeschienenen, taunassen Rasen barfuß, um mich besser mit der Erde zu verbinden. Immer noch kann ich das blecherne Gejaule der Musik und das Wummern der Boxen hören. Ich schließe die Augen und lasse alle Sorgen los. Michelle ist an der Sache dran.

Da ist nur noch eine Kleinigkeit, die ich tun muss, bevor dieses Wochenende so richtig losgeht. Eine andere Form des Loslassens. Eine Reinigung. Rasch werfe ich einen Blick über die Schulter, um sicherzustellen, dass mich niemand beobachtet.

In einer Hand halte ich die Urne mit der Asche meines Großvaters. Sein ursprünglicher Wunsch war es, neben der Orangerie verstreut zu werden, dort, wo auch sein alter Labrador Kipling begraben ist, aber ich wollte keine makabren Schwingungen neben dem Gebäudeteil riskieren, in dem sich nun unser Behandlungszentrum befindet. Ich bin mir sicher, dass er das verstehen würde. Immerhin war er Pragmatiker durch und durch.

Grandma starb vor Grandpa. Nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass dieser Ort in Wahrheit ihr gehörte und dass sie ihn mir treuhänderisch überlassen hatte. Ich vermute, das war eine Art Abrechnung, ein kleiner Hieb – gegen meinen Großvater wegen seiner zahlreichen Indiskretionen, gegen meine Mutter, die als Erwachsene so gut wie nie einen Fuß in dieses Haus gesetzt hat, und gegen meine älteren Brüder, die sich hier vollkommen rücksichtslos aufgeführt haben. Offensichtlich sah sie mich als ihre rechtmäßige Erbin.

Wüsste sie, dass ich dieses Haus nun für zahlende Gäste geöffnet habe, würde sie wohl eine ihrer tadellos gepflegten Augenbrauen hochziehen. Aber man muss mit der Zeit gehen. Außerdem werden unsere Gäste sorgfältig ausgewählt. Es ist die richtige Sorte Leute. Deshalb bezeichne ich sie auch gern als unsere »Familie«.

Ich öffne die Urne. Mit anmutigen schwungvollen Bewegungen verteile ich Großvaters irdische Überreste in der milden Brise, die ihn über die Klippen hinaus aufs Meer trägt.

Nun denn. Für immer fort. Um eine Last erleichtert.

Als eines der ersten Dinge, die ich erledigte, nachdem mein geliebter Großvater von uns gegangen war: Ich ließ sein Arbeitszimmer im Wald beseitigen. Es war die Hütte, in der er seinen tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte, sodass sie unangenehme Assoziationen weckte. Traurigerweise war Grandpa gegen Ende etwas wunderlich geworden. Er verbrachte seine gesamte Zeit in der Hütte, da er glaubte, immer noch wichtige Arbeit für die Regierung zu erledigen. Zwar kam mir die Sache recht harmlos vor, und natürlich wäre es nicht richtig gewesen, den lieben alten Mann unmittelbar nach Antritt meines Erbes in ein Seniorenheim abzugeben … dennoch begann ich damit, eine Baugenehmigung zu beantragen.

Das letzte Mal, als ich herfuhr, um ihn zu besuchen (und einem neuen Freund im Gemeinderat persönlich eine ganz besondere Flasche Whisky vorbeizubringen), hatte er eine sonderbare Obsession entwickelt. »Du musst dich mit den Vögeln gut stellen«, trichterte er mir immer wieder ein. »Verärgere nicht die Vögel.« So ging es die ganze Zeit. Was für ein Jammer – dabei war er mal ein so kluger Kopf gewesen.

»Ja, Grandpa«, beschwichtigte ich ihn. Armer alter Mann. Offenbar war er ein bisschen gaga geworden und hatte angefangen, den mythischen Quatsch hier aus der Gegend zu glauben.

Doch da setzte er sich abrupt im Bett auf und packte mein Handgelenk so fest, dass es wehtat. »Du darfst die Vögel nicht verärgern. Hast du verstanden?«

»Du liebe Güte, Arthur«, sagte seine Pflegerin, die gerade ins Zimmer kam, »nicht schon wieder diese Vögel.«

Ich werfe die letzte Handvoll Asche in den Wind. Vergewissere mich, dass die Urne leer ist. Schaue mich ein zweites Mal um, ob auch wirklich niemand Zeuge meines geheimen mitternächtlichen Rituals geworden ist. Es fühlt sich feierlich an und erscheint mir nur passend. Ein Schlussstrich, der unter die Vergangenheit gezogen wurde.

Ich war schon immer gut darin, die Vergangenheit hinter mir zu lassen.

EDDIE

»Oh, da bist du ja, Eddie«, sagt Michelle.

Ich stehe wieder hinter der Bar und gebe mir Mühe, mir den Heidenschreck nicht anmerken zu lassen. Michelle hat diese Art, wie aus dem Nichts aufzutauchen, als würde sie nur darauf warten, einen beim Faulenzen zu erwischen.

Verstohlen werfe ich einen Blick auf ihr Gesicht. Sie sieht aus, als wäre sie sauer wegen irgendwas. Ich warte schon darauf, dass sie mir verkündet, sie wisse ganz genau, was ich gerade getrieben habe, und dass ich – an meinem ersten richtigen Arbeitstag! – gefeuert werde, aber da seufzt sie schwer und sagt: »Ich hatte gerade ein Pärchen am Telefon, das mich bat, von ihrer Waldhütte in eine mit Meerblick verlegt zu werden – natürlich sind keine verfügbar. Was glauben die eigentlich, was wir sind – ein beschissener Campingplatz? Hier findet gerade das Eröffnungswochenende statt! Beinahe hätte ich ihnen gesagt, dass sie dann eben nicht so geizig hätten sein sollen!«

Bei Michelle heißt es immer wir. Sie hat diese Nummer mit der »Manor-Familie« total verinnerlicht. Ich schätze mal, sie darf so über die Gäste reden, aber würde ich so was sagen, würde ich auf der Stelle entlassen. Trotz der Ermäßigungen wegen der noch laufenden Bauarbeiten kosten die Woodland-Hutches immer noch mehrere Hundert Pfund die Nacht. Ich kann bloß raten, was Michelle hier verdient – mehr als ich, ja, aber so viel dann auch wieder nicht. Tja, ich schätze mal, wenn man an Orten wie diesem arbeitet, gehen die Maßstäbe dafür, was normal ist, schnell flöten.

Sie kommt zu mir hinter die Theke, und ich bekomme einen so heftigen Schwall von ihrem Parfüm ab, dass ich einen Schritt zurückweiche. Wir wurden angehalten, die Düfte zu tragen, die man im hoteleigenen Shop – dem Manor Market – kaufen kann. Angeblich sind sie »unerlässlich, um ein ansprechendes Ambiente zu schaffen«. Jedenfalls riecht es so, als hätte Michelle sich mit dem Zeug übergossen, als wollte sie demonstrieren, was für eine loyale Mitarbeiterin sie ist.

Sie öffnet den Kühlschrank, nimmt eine Flasche Weißwein heraus und gießt sich das Glas fast bis zum Rand voll.

»Kommst du zurecht, Eddie?«, erkundigt sie sich.

»Ja«, erwidere ich zaghaft.

Während unserer Schulung hier ist mir aufgefallen, dass Michelle sich manchmal so verhält, als wäre sie deine beste Freundin, und im nächsten Moment dann wieder so, als wäre sie die Königin des Universums und du nur ein Stück Dreck, das an ihrer Schuhsohle klebt.

Sie nimmt einen kräftigen Schluck, und prompt ist die Hälfte des Weins weg. Ich habe schon Sorge, dass das Glas zerbrechen könnte, so fest presste sie es in der Hand zusammen. Muss wohl alles ziemlich stressig für sie sein. Ich jedenfalls werde nicht derjenige sein, der sie daran erinnert, dass sie heute noch fahren muss (die meisten Mitarbeiter sind mit dem Auto hier). In diesem Eckchen von Dorset ticken die Uhren eben noch anders: Auf den Landstraßen hier sind die Leute ständig besoffen unterwegs, als wären wir noch in den Siebzigern.

»Warum wollten sie so dringend umziehen?«, frage ich.

»Wie bitte?« Irritiert sieht sie mich über den Rand ihres Glases hinweg an.

»Die Gäste – warum wollten sie aus ihrer Woodland-Hutch raus?«

»Oh. Sie meinten, die Atmosphäre würde ihnen nicht behagen. Dass die Bäume viel näher seien, als sie gedacht hatten. Außerdem haben sie behauptet, sie würden seltsame Geräusche aus dem Wald hören und Lichter sehen. So was eben.« Sie verdreht die Augen. »Keine Ahnung, ob sie das beobachtet haben, bevor oder nachdem sie ihre Gratisflasche Sekt geleert hatten. Du weißt schon, was ich meine?«

Nicht, dass ich es Michelle gegenüber zugeben würde, aber ich kann es den Leuten nicht verdenken. Mum hat mich immer gewarnt, nie nach Einbruch der Dunkelheit im Wald spielen zu gehen. »Da ist es nicht sicher«, sagte sie. »Man weiß nie, wer sich zwischen den Bäumen herumtreibt.« Ich ging immer davon aus, dass sie total paranoid war, wegen dem, was mit meinem Bruder passiert ist. Aber die Menschen hier glauben an allerlei Geschichten über diese Wälder. In letzter Zeit habe ich wieder mit etwas angefangen, was ich früher als Kind immer getan habe: jeden Abend die Vorhänge so sorgfältig zuziehen, dass auch ja kein Spalt bleibt. Sonst habe ich das Gefühl (ja, ich weiß, wie bescheuert das klingt), als würde der Wald mich beobachten.

»Deine Schicht ist zu Ende, oder?« Michelle schaut auf ihre Uhr.

»Ähm, ja«, sage ich. »Um Mitternacht war Feierabend.«

»Folgendes. Da sind wieder ein paar Jugendliche unten am Strand.« Die Art, wie Michelle »Jugendliche« sagt, lässt sie wie achtzig klingen, obwohl sie nicht älter als fünfunddreißig sein kann. »Francesca hat mich darauf angesprochen. Jetzt, da wir geöffnet haben, bereitet ihr das große Sorgen.«

Allein, wie Michelle Francescas Namen ausspricht – als würde er ihr diesen gewissen Kick bescheren. Ruby glaubt ja, dass sie ein bisschen verknallt in unsere Chefin ist. »Dabei bezweifle ich, dass Francesca überhaupt ihren Namen weiß«, hat sie gesagt. Doch da irrt Ruby sich. Die Chefin scheint alle beim Namen zu kennen. Auch wenn sie so rüberkommt, als würde sie ständig nur durch die Gegend schweben und lächeln, glaube ich nicht, dass ihr irgendwas entgeht.

»Wie dem auch sei, Eddie, würdest du hingehen und mal mit ihnen reden?« Jetzt ist Michelles Stimme wieder in diesem gruseligen Vorgesetztenmodus. Es ist klar, dass man sich nicht mit ihr anlegen sollte. Alles an ihr wirkt scharf und kantig: die weiße Bluse mit dem gestärkten Kragen, der akkurate blonde Bob, die spitz zulaufenden Schuhe.

»Äh …«, mache ich. »Ich glaube nicht …«

»Du willst doch hinter der Theke arbeiten, oder?« Wenn sie lächelt, wirkt sie gleich noch gruseliger. »Lass es mich so sagen: Wenn du solche Dinge übernimmst, wird man es dir nicht vergessen.« Sie tippt sich vielsagend mit dem Finger an die Schläfe. »Denk an deine Beurteilung, Eddie!« Sie mustert mich von oben bis unten. »Du bist ein großer Junge. Ich glaube an dich. Ich habe dich ganz gezielt ausgesucht, weil ich denke, dass du die Gegend hier besser kennst als die meisten anderen. Habe ich recht?« Sie fixiert mich so lange mit dem Blick, bis ich die Augen senke. Weiß sie, dass ich in meiner Bewerbung eine falsche Adresse angegeben habe? Dass ich eigentlich von nebenan, von der Seaview-Farm komme? Ich würde ihr glatt zutrauen, dass sie es irgendwie herausgefunden hat. Genauso würde ich ihr zutrauen, diese Tatsache gegen mich zu verwenden, wenn ich nicht spure.

»Äh …«

»Schön«, sagt Michelle, obwohl ich zu gar nichts Ja gesagt habe. »Manchmal müssen wir als Mitarbeiter auch über uns hinausgehen. Wir müssen Dinge tun, bei denen wir uns unwohl fühlen. Ich bin mir sicher, du verstehst das.«