Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

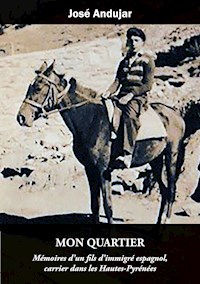

José Andujar grandit dans le quartier populaire de l'Ophite, à Lourdes, parmi des familles réfugiées et immigrées originaires d'Italie, d'Espagne et du Portugal. Manoeuvres dans la carrière voisine, les pères s'usent au chantier, maniant la masse ou le marteau-piqueur du matin au soir, sous un soleil de plomb l'été, dans un froid glacial l'hiver. Ils gagnent un salaire de misère. Les mères de famille travaillaient aussi pour la plupart, dans l'hôtellerie, et les enfants eux-mêmes sont mis très jeunes à l'ouvrage. L'auteur revient sur le sort et la vie quotidienne de ces personnes venues d'ailleurs, dignes et courageuses, pourtant si malaimées. Il relate le parcours de ses parents, et le sien, superbe exemple de réussite et de revanche sociale. Son récit est un hommage à ces familles laborieuses, soudées par de forts liens de solidarité, et à leur quartier qu'elles aimaient envers et contre tout. L'auteur l'a enrichi de poèmes et d'anecdotes sur Lourdes et sur ses chères Pyrénées, qui jamais n'ont cessé de l'enchanter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 82

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sommaire

Les immigrés ayant souffert au labeur, et leurs enfants

Promenade et anecdotes

J’ai eu l’idée de ce livre il y a déjà plusieurs dizaines d’années. J’ai d’abord noirci quelques pages, que j’ai longtemps mises en suspens, puis un jour je me suis décidé à les reprendre pour en faire un ouvrage destiné à mon entourage. Des proches m’ayant convaincu qu’il pourrait intéresser un public plus large, j’ai remanié la version d’origine, quelque peu intime, pour vous proposer le texte que voici.

Ce livre n’est pas à proprement parler mon autobiographie ni l’histoire de ma famille, bien que j’y dévoile mon parcours et celui de mes parents. Je l’ai davantage conçu comme un hommage aux anciens carriers de l’Ophite et à leurs familles installées dans le « quartier nègre ». J’ai inclus quelques poèmes, dont l’écriture vient aujourd’hui meubler ma vie, ainsi que des anecdotes sur Lourdes, ma ville, et ses environs. J’espère que l’ensemble saura vous intéresser.

Je regrette que mon ex-femme ne soit plus de ce monde pour lire cet opus. C’est elle qui m’avait mis sur les rails et donné envie de découvrir la lecture et l’écriture. Je lui dois beaucoup et je sais qu’elle aurait aimé mon livre.

En vous souhaitant une bonne lecture.

I Les immigrés ayant souffert au labeur, et leurs enfants

L’arrivée des Espagnols

Il y a maintes années déjà, j’ai dit à mes amis d’enfance, fils d’immigrés et de réfugiés comme moi, que je reviendrais sur les conditions de vie difficiles de nos parents et les nôtres. Je veux mettre en lumière les immigrés espagnols, portugais et italiens qui se sont usés sur le chantier des carrières de l’Ophite, à Lourdes. C’est là que mon père, venu de l’Estrémadure, a travaillé quarante années durant, et c’est dans une cité toute proche que je suis né, en 1935.

Les premiers immigrés ont débarqué dans les Hautes-Pyrénées dans les années 1920 et 1930. Venus pour travailler, ils ont intégré le chantier, l’exploitation de carrières de pierres à Lourdes. Entre 1938 et 1940, se sont joints à eux les réfugiés républicains espagnols opposés à Franco dans la guerre d’Espagne. En quelques semaines à peine, le général Franco a renversé la République espagnole, et la guerre civile a entraîné le départ, en plusieurs vagues, d’un demi-million de personnes, femmes, hommes et enfants, qui ont franchi les Pyrénées par la brèche de Roland. Certains ont fait le trajet l’hiver, dans des conditions dramatiques. Des femmes et des enfants y ont laissé leur vie. Parvenus en France, des hommes ont quitté leurs proches dispersés un peu partout dans des camps pour s’engager dans la guérilla antifranquiste, au sein d’unités combattantes. Ils ont affronté leurs compatriotes nationalistes, dont certains se sont portés volontaires pour aller prêter main-forte à Hitler. On les appelait les « camisas azules » (chemises bleues) : Franco a envoyé ces soldats à Hitler pour le remercier de l’avoir aidé à renverser la République espagnole en détachant des forces aériennes. Les républicains espagnols se sont engagés dans la résistance française et ont été dirigés vers le maquis d’Arreau et Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. Avant de rejoindre le maquis ils ont été, avec leurs femmes et enfants, entassés dans des dépôts où ils dormaient sur des lits de camp à touche-touche.

Je veux rendre hommage à trois de ces hommes, qui, après s’être engagés au sein du maquis français, ont intégré le chantier des carrières. Je cite : José Ferma, Jesus Botella et Pedro Arnal. Botella a laissé sa vie au chantier de la grande carrière de l’Ophite, Arnal de même à la petite carrière, et Ferma fut mutilé à vie à la jambe. J’ai vu la douleur de leurs enfants, j’ai ressenti leurs souffrances.

Je veux parler aussi d’un certain Joselito, fils de la Concha, qui a perdu ses parents pendant la guerre. Son père est parti avec quelques immigrés installés en France pour combattre Franco. Il n’est jamais revenu. Puis, un soir, en sortant de son travail, comme tous les jours, sa mère a couru pour rejoindre ses enfants restés seuls à la maison. Elle n’a pas répondu à la sommation des Allemands, et s’est fait tuer sur-le-champ. Les enfants, dont mon ami Joselito, un enfant de mon âge, et sa jeune sœur, ont été placés je ne sais où. J’ai repensé toute ma vie à ce garçon, et son souvenir ne me quitte pas.

Quelques mots sur les Français du nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand, en mai et juin 1940, au cours de la bataille de France, l’armée allemande a envahi la majeure partie du territoire national, la population française a fui en masse. Huit millions de personnes, soit près du cinquième de la population à l’époque, se sont exilées, fuyant vers le sud et le sud-ouest sans toujours savoir précisément où aller. J’avais cinq ans alors, mais malgré mon jeune âge, je me souviens parfaitement de deux familles du nord qui sont arrivées dans notre quartier des carrières de l’Ophite. Les hommes ont rejoint le chantier de nos pères.

Dans les carrières

Quand les immigrés arrivaient sur le chantier, ils avaient un contrat d’embauche. Ils travaillaient cinquante-quatre heures par semaine : de huit heures à midi puis de quatorze à dix-neuf heures, six jours sur sept. Munis d’un marteau-piqueur ou d’une masse, ils cassaient sans répit les pierres trop grosses pour rentrer dans le concasseur.

Ils ont travaillé des années ainsi, sous un soleil de plomb l’été, à 40°C, dans un froid glacial l’hiver, à - 10 °C. Le soir, ils regagnaient le bercail éreintés, cela a duré des années. Chaque jour, je voyais ma mère frictionner le dos de mon père. Il en était sans doute ainsi dans toutes les familles. Les hommes ne pouvaient même pas se doucher, étant donné que nous n’avions pas d’eau, il n’y avait qu’un seul robinet pour nous tous, à cent-cinquante mètres de la Cité.

Sur le chantier, le chef veillait à ce que les manœuvres travaillent en continu, sans faire de pause. Pour les besoins de la guerre, on leur imposait des cadences et des rendements encore plus élevés qu’en temps normal.

Les ouvriers étaient rémunérés à la tâche, c’est-à-dire au rendement. Hélas ! Ils gagnaient des miettes ! Le dimanche, pour compléter leur revenu de misère, les pères de famille allaient travailler à l’entreprise Malaval, bien connue en ce temps-là.

Quand Léon Blum est arrivé au pouvoir, en 1946, le pays est passé à quarante heures. Mais en conséquence, les employeurs ont réduit les salaires ! À l’Ophite, le patron a donné aux carriers un lopin de terre à cent mètres du chantier, mais cela ne suffisait pas à compenser la réduction du salaire. En plus, les ouvriers faisaient souvent des heures supplémentaires, reprenant ainsi le rythme d’avant, et ces heures supplémentaires n’étaient pas payées. Quelle mascarade ! Ayons une pensée pour les nombreux morts et mutilés au chantier des carrières, au cours des quarante années d’exploitation.

Il y avait deux carrières, la petite carrière de l’Ophite, qui appartenait à un certain M. Blavet, et la grande carrière où œuvrait mon père. Celle-ci fut exploitée dans un premier temps par Lucien Pourxet, puis par MM. Cazeaux et Labardens. M. Pourxet a été conseiller municipal. Le 25 janvier 1937, il s’est fait assassiner par M. Jacomy, contremaître aux dites carrières. Lucien Pourxet se trouvait à l’hôtel de Biarritz à Lourdes, où il discutait avec le propriétaire, M. Daurat, quand soudain Pierre Jacomy est apparu, et lui a tiré un coup de révolver dans le dos. M. Daurat a dégainé à son tour, et a tiré cinq balles de révolver mais il n’a pu atteindre l’assassin. Jacomy a déclaré au juge d’instruction qu’il avait voulu se venger d’avoir été licencié avec quelques-uns de ses camarades. Il fut condamné à quinze ans de travaux forcés par la cour d’assises des Hautes-Pyrénées.

Une triste anecdote… J’ai toujours en tête le nom de M. Lambert. C’est l’un des deux hommes venus du nord pendant la guerre. Je l’ai vu, de mes propres yeux, retirer d’un coup de pioche un gros ver de terre d’une quinzaine de centimètres de long. Il l’a nettoyé succinctement puis il n’en a fait qu’une bouchée. C’est ce qu’on peut appeler la misère. Les hommes du nord travaillaient dans le froid glacial tout l’hiver sans problème ; en revanche, ils avaient bien du mal à résister aux terribles chaleurs d’été, aggravées par les réverbérations du soleil sur les parois des carrières. Ils sont retournés dans leur pays à la fin de l’année 1945.

J’ajoute que nombreuses étaient les épouses des carriers qui travaillaient dans l’hôtellerie, en général de 8 à 15 heures et de 17 à 21 heures, suivant les besoins. Elles ont travaillé plusieurs décennies, les employeurs n’ont pas jugé bon de les déclarer, alors elles n’ont pas eu de retraite.

Le « quartier nègre »

Tous les immigrés sans exception ont été logés par la direction à cent mètres de leur lieu de travail. Ils ont d’abord été installés dans des baraquements en bois non isolés puis, peu de temps après, on les a relogés dans des constructions en dur. Il s’agissait de logements très précaires, pas plus isolés que les bicoques de bois, sans eau ni électricité, et sans chauffage. Pour cuisiner, ils disposaient d’une simple cuisinière à bois et à charbon, qui était aussi la seule source de chaleur de l’appartement. Des seaux faisaient office de toilettes.