Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Leykam

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

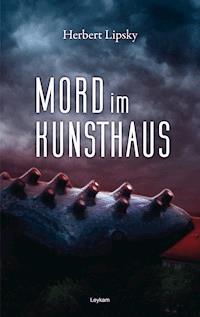

Im Kunsthaus Graz wird eine blutüberströmte Leiche gefunden: Es ist der Direktor des Museums für Moderne; die Tatwaffe ist ein Kunstobjekt eines berühmten Künstlers. Als die Ermittlungen Kommissar Steinbeißer zu einer dubiosen Galerie in Mailand führen, bittet er seinen Freund, den Chirurgen Dr. Leistenschneider, einen Kunstsammler und Kenner der Grazer Museumslandschaft und der internationalen Kunstszene, um seine Mithilfe. Dann wird in einem Wald bei Graz ein weiterer Toter gefunden. Schnell findet sich der Arzt verstrickt in das Netzwerk einer international agierenden Bande aus Kunstdieben und Fälschern, die bei ihrem lukrativen Geschäft auch vor mafiösen Praktiken nicht zurückschrecken. Und natürlich teilt der Hobbydetektiv auch diesmal seine Seitenhiebe aus: Humorvoll und kritisch, manchmal auch boshaft durchleuchtet er die zeitgenössische Kunstlobby, ihre Praktiken und ihre Protagonisten. Dass die „Götter in Weiß“ ebenfalls nicht ungeschoren davonkommen, liegt auf der Hand!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cover

Titel

Herbert Lipsky

Mord im Kunsthaus

Kriminalroman

Leykam

Intro

Der Inhalt der Handlung dieses Buches ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen wären rein zufällig. Niemals haben Betrügereien mit Kunst in Graz stattgefunden, Fälschungsskandale gab es schon gar nicht.

Das Kunsthaus gibt es tatsächlich, die Grazer Museenlandschaft wurde im Wesentlichen übernommen. Alle beschriebenen Ausstellungen haben hier oder anderswo stattgefunden. Der internationale Kunstbetrieb läuft so ab, wie ich ihn beschrieben habe. Und Kunsthistoriker drücken sich tatsächlich so aus. Zur zeitgenössischen Kunst sei angemerkt: Der Kaiser hat natürlich Kleider an.

Dann hoffe ich noch, dass meine lieben Kollegen mich in Zukunft noch grüßen und ich in den steirischen Spitälern noch behandelt werde.

Ausstellung im Kunsthaus

Seit einigen Jahren hat nun auch Graz sein Kunsthaus. Ein jahrelanges Ringen um den Standort war dem Bau vorausgegangen. Am Karmeliterplatz, im Pfauengarten, im Inneren des Schloßbergs oder sonst wo in der Stadt hatte man es hinsetzen wollen. Niemand war auf die Idee gekommen, ein gleichzeitig frei gewordenes klassizistisches Gebäude am Glacis umzubauen, das zentral genug gelegen und groß genug gewesen wäre, um alle Kunst, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte, auszustellen. Endlich hatte man sich auf das teuerste Grundstück geeinigt – eine kleine Parzelle am rechten Murufer, ein Teil des daraufstehenden Gebäudes war denkmalgeschützt. Die Ausschreibung hatte zu zahlreichen Entwürfen namhafter Architekten geführt, von denen drei gut waren. Eine Expertenkommission hatte den unbrauchbarsten, aber zweifellos spektakulärsten von allen prämiert, der schließlich auch verwirklicht wurde. Die Meinung der Bevölkerung ist geteilt. Die einen finden die Kunstblase toll, andere schütteln darüber den Kopf. Das sind die Urteile über das Äußere des neuen Markenzeichens der Stadt, über das Innere ist man sich einig: Es ist fast unmöglich, dort Kunstwerke zu präsentieren. Das Kunsthaus wird mittlerweile mit verschiedenen Namen bedacht. Von offizieller Seite wird es Friendly Alien genannt, das muss wohl ein Euphemismus sein, andere bezeichnen es als Gurke, wieder andere sprechen von einem gestrandeten Walfisch. Für Julia, meine Frau, ist es Kafkas bereits fortgeschrittene Verwandlung. Ich dagegen finde, dass es der Riesenfrau Hon von Niki de Saint Phalle, der weltweit bekannten schweizerisch-französischen Künstlerin, für deren Frauenfiguren mittlerweile horrende Summen bezahlt werden, ähnlich ist. Die Riesenfrau war eine große Skulptur, die man betreten konnte und in der man einige Räume als Kino und Bar gestaltet hatte. Auch ein mechanischer Uterus war zu sehen gewesen. So ähnlich ist es auch im Kunsthaus – im Keller die Garderobe, im Erdgeschoß die Café-Bar, und dann fährt man über eine Rolltreppe in eine finstere Höhle hinauf, in der die diversen Kunstgebilde zu sehen sind, die manchmal auch an Eingeweide erinnern. Und durch ein enges Stiegenhaus geht es dann wieder hinunter. Das Kunsthaus wirkt auf mich eher wie eine Skulptur und nicht wie ein funktionelles Gebäude. Mir hätte es – so wie es ist – eher freistehend auf einer großen, offenen Fläche gefallen, und nicht so, wie es sich tatsächlich präsentiert – eingezwängt in die schöne alte Bausubstanz. Man kann darüber debattieren, wie man will, aber heute gilt es als ein Wahrzeichen von Graz und als Symbol der Modernität und Aufgeschlossenheit dieser Stadt und ihrer Bürger.

Warum ich aber überhaupt auf diesen Bau, der eine Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne ist, zu sprechen komme, hat aber einen anderen Grund.

Als ich an einem Freitagabend müde und verschwitzt von der Arbeit nach Hause kam und meine Tasche im Vorzimmer abstellte, erwartete mich meine liebe Julia bereits ungeduldig, elegant gekleidet und mit einem perfekten Make-up. Sie war ausgehbereit. Neben ihr stand unser Babysitter, eine 16-Jährige aus der Nachbarschaft. Aus dem Kinderzimmer erschollen „Mama, Mama“-Rufe.

„Zieh dich rasch um, wir müssen gleich weg.“

Ich hatte mich schon auf eine Kleinigkeit zum Essen und auf ein kühles Bier gefreut und total auf unsere abendliche Verpflichtung vergessen.

„Wohin müssen wir gehen?“

„Heute ist doch die Preview der Ausstellung im Kunsthaus, und wir sind dort mit Karl und Erika verabredet. Danach gehen wir noch essen.“

Eine Vorschau auf eine Ausstellung ist nur etwas für Privilegierte und solche, die sich dafür halten, und findet vor der eigentlichen Ausstellungseröffnung statt. Ich hatte keine Ahnung, wann ich dem zugestimmt hatte. In meinem Kalender und auf meinem iPhone war nichts davon angemerkt. Seufzend, aber ohne zu murren, stellte ich mich unter die Dusche, trocknete mich ab und betrachtete im Kleiderschrank meine schwärzesten Klamotten, denn für die Kunst kann man gar nicht schwarz genug angezogen sein. Der Kunst zum Trotz wählte ich ein dunkelblaues Leinensakko aus und band mir zum weißen Hemd eine Missonikrawatte um. Ich würde damit der einzige bunte Vogel unter vielen Raben sein.

Unser schluchzender Sonnenschein, die kleine Theresa, wollte nicht, dass ihre Mami sie verließ, und weinte bitterlich. Der Babysitterin, die ihr eine Geschichte vorlesen wollte, hörte sie nicht zu. Mit nur mäßig schlechtem Gewissen, denn die Kleine wollte uns schließlich mit ihrem Geheul nur erpressen, stiegen wir ins Auto und fuhren in die Innenstadt. Natürlich suchten wir vergeblich einen nahe gelegenen Parkplatz und mussten am Lendplatz parken, wo es so etwas wie ein Rotlichtviertel gibt. An einigen Striplokalen vorbei spazierten wir zu dem riesigen Walfisch, der sich zwischen den Häusern der Altstadt eingenistet hat. Das Kunsthaus hat diesen Stadtteil wiederbelebt, es haben sich einige neue Geschäfte und Gaststätten angesiedelt, und an einem lauen Frühsommerabend wie diesem saßen – wie in Italien – viele Menschen im Freien, genossen das südliche Flair, unterhielten sich, aßen und tranken.

Im Foyer des Kunsthauses stand schon eine Gruppe wichtig aussehender Menschen im entsprechenden Dresscode. Die Herren trugen nicht nur dunkle Anzüge, sondern hatten dazu noch ein schwarzes Hemd oder gar ein schwarzes T-Shirt an. Ich muss zugeben: Ich frage mich oft, ob ihre Unterhosen auch schwarz sind. Die Damen waren etwas fantasievoller gekleidet, denn einzelne Schals und Tücher brachten doch einen Hauch von Farbe in die Trauergesellschaft. Bei den Damen finde ich übrigens schwarze Unterwäsche sehr reizvoll. Versammelt waren hier in erster Linie im Kulturbetrieb tätige Menschen, weiters kunstinteressierte Bürger und solche, die Sammler zeitgenössischer Kunst waren. Wir nickten, grüßten nach allen Seiten und führten mit den zahlreichen Bekannten belanglose Gespräche. Unsere Freunde kamen wie immer zu spät, übrigens eine Sache, die mir nie gelingt. Manchmal will ich sogar zu spät kommen, aber es geht einfach nicht: Bei der Anfahrt schalten alle Ampeln auf Grün, dann finde ich immer schnell einen Parkplatz – und schon wieder sind wir die Ersten, die bei einer Einladung ankommen. Julia kann das nicht leiden.

Endlich gesellte sich der Herr aller Museen, Direktor Himmel, zu uns, um uns zu begrüßen. Um bei der Kleidung zu bleiben: Er war selbstverständlich auch schwarz angezogen, statt einer Krawatte hat er allerdings im Sommer wie im Winter, also eigentlich das ganze Jahr über, einen Schal um den Hals geschlungen. Ich hoffe für ihn, dass er das nicht wegen eines Genickleidens tun muss, denn an einem warmen Abend wie diesem musste der Schal ziemlich warm sein. Er erklärte uns die Bedeutung des Künstlers, dessen Ausstellung wir nun besichtigen würden, und bedauerte, dass der Meister der Preview nicht beiwohnen könne, am nächsten Tag bei der Vernissage aber würde er sicher anwesend sein. Dafür könnten wir die Ausstellung ungestört von Besuchermassen genießen. Der Künstler war einer der wenigen Österreicher, dem es gelungen war, sich auf dem spekulativen Weltkunstmarkt durchzusetzen. In der Liste der Hundertbesten liegt er im guten Mittelfeld, was seine Werke finanziell unerschwinglich macht. Wie viele zeitgenössische Künstler legt er selbst keine Hand mehr an die Kunst an. Er besitzt eine Werkstätte mit Arbeitern, die für ihn produzieren. Ich hätte mir kein einziges Werk von ihm leisten können. Der Direktor erzählte noch beiläufig von seiner langjährigen persönlichen Freundschaft mit dem Künstler und dessen glänzender Laufbahn.

Und dann war es so weit: Schwarzgekleidete junge Menschen fuhren mit uns über die Rolltreppe in die schwarze Höhle hinauf, wo die Objekte mit Spotlights angestrahlt wurden. Neben den Exponaten standen überall Kisten herum. Vor jedem Kunstwerk wurden wir mit einem Schwall an Worten aus der kunstgeschichtlichen Fachsprache überschüttet, die uns allesamt deren eminente Bedeutung erklärten.

In der Sprache, die heute allgemein in der Kunst immer wieder verwendet wird, gibt es so einige Standards, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ein ganz beliebtes Wort ist „spannend“. Alles ist heute unglaublich spannend – Theaterstücke, Bücher, Bilder, Konzepte. Besonders häufig wird dieses Wort dann gebraucht, wenn etwas gähnend langweilig und uninteressant ist. Ein anderer beliebter Terminus ist „exemplarisch“. Dieses Wort wird auch dann verwendet, wenn das Gezeigte schon hundertmal vorher gezeigt wurde. Nehmen wir das unsägliche Konzept der Ready-mades von Marcel Duchamp. Seit 100 Jahren schon langweilen uns Künstler und Kunstexperten mit diesem Gag und erklären jeden von ihnen ausgewählten Gegenstand zu einem „exemplarischen“ der Kunst. Alles ist exemplarisch. Ein anderes gängiges Wort, das allerdings nicht nur in der Kunst verwendet wird, ist „strukturiert“, denn es verleiht dem größten Durcheinander und Blödsinn, den man macht oder sagt, den Anschein von Solidität, Wahrhaftigkeit und Vernunft. Ein oft gebrauchter Ausdruck ist der „Diskurs“. Dieser Begriff wurde ursprünglich in der Bedeutung „erörternder Vortrag“ oder „hin und her gehendes Gespräch“ verwendet. Jedenfalls ist damit eine logisch fortschreitende Argumentationskette verbunden. Seit einiger Zeit haben sich aber verschiedene Geisteswissenschaften dieses Wortes bemächtigt, und je nach Disziplin erhält es immer neue Bedeutungen. Die Kunstgeschichte jedenfalls liebt den Diskurs und wendet ihn bedenkenlos an. Man muss zugeben – er klingt gut und irgendwie auch demokratisch. Kunst wird heute übrigens nicht mehr wahrgenommen, sondern nur mehr „rezipiert“. Man kommt aber bei einer „Rezeption“ nicht mehr ohne eine entsprechende „Konnotation“ aus. Ein neuerdings in Mode gekommenes Wort wird in der Kunstgeschichte ebenfalls gerne verwendet – und das schreibe ich nur, um Sie als Leser weiterzubilden. Es ist das lateinische Wort „qua“. Sie lesen schon richtig. „Conditio sine qua non“, diese Formel kennen Sie als gebildeter Mensch, aber die Einzelverwendung des Wortes „qua“, geben Sie es zu, das kennen Sie noch nicht. Es bedeutet „mittels“, entsprechend zum Beispiel „Das ist qua (mittels) Gesetz festgelegt“, oder man gebraucht es in seiner Eigenschaft als „jemand“ oder „etwas“, zum Beispiel in dem Satz „Er handelt qua (als) Künstler“. Ich bin überzeugt, dass Ihre Bekannten total beeindruckt sein werden, wenn Sie dieses Wort vor ihnen „qua-cken“. Auch die Verwendung des griechischen „Paradigma“, also eines Beispiels, vermittelt den Anschein großer Gelehrsamkeit. Die moderne Kunst lebt geradezu vom Paradigmenwechsel. Übrigens werden heute in den Museen keine Ausstellungen mehr gemacht, sondern in diesen werden die Räume nur mehr bespielt.

Aber zurück ins Kunsthaus: Vor einer Holzkiste mit einer Aufschrift erklärte uns unser Führer, wie humorvoll der Künstler doch sei. Er habe geschrieben, dass der Inhalt der Kiste eine „Hommage an die Kulturschaffenden Österreichs“ sei und der Inhalt aus lichttechnischen Gründen nicht ausgestellt werden dürfe. Ich betrachtete die Gesichter einiger Kundiger neben uns und bemerkte, wie – ob so viel feinsinnigen Humors – ein wissendes Lächeln um ihre Lippen spielte. Die vielen herumstehenden Kisten erkläre der Künstler damit, dass er die unfertige Werkstattatmosphäre liebe und ein einsichtiger Intendant ihm gestattet habe, die Kisten zu belassen. Ihm fehlten nur die Farbflecke am Boden. Er liebe das Unfertige und halte nichts vom Sauberkeitsdrang der Ordnungshüter. Als ob die Ordnungshüter bei uns sauber wären.

Wir kamen nun zu einer Koje, die durch Stellwände gebildet wurde, die vollständig mit Zeitungspapier beklebt waren. Davor standen am Boden zwei Klöppel aus Draht, an deren Enden Gipsklumpen befestigt waren, die als Passstücke bezeichnet wurden. Laut Aufforderung sollte man die Koje betreten und die Klöppel drinnen schwenken. Was man dabei erleben sollte, weiß ich nicht, jedenfalls musste es etwas Spannendes sein. Also machte ich es, erfuhr aber keine Erleuchtung. Im Katalog war zu lesen, dass es sich dabei um eine Kabine handle, um einen begrenzten Raum. Der bekannte Künstler Pistoletto hatte ebenfalls solche Raumbegrenzungen vorgenommen, in denen allerdings ein Spiegel zur Selbstbetrachtung gestanden war.

Ich muss zugeben: Vielleicht gefiel mir die Ausstellung nicht, weil ich keineswegs in allerbester Laune war. Ich hatte nichts im Magen, war durstig, und die Erklärungen hielt ich für gewollt und banal. Auch die nicht so üblen farbigen Papiermachéköpfe würdigte ich kaum eines Blickes. Mittlerweile waren aber endlich unsere Freunde zu uns gestoßen, und ich verzog mich mit Karl in die Needle, das ist die längliche Aussichtsplattform im Kunsthaus, wo ein kleines Buffet mit Getränken angerichtet war und von wo man einen schönen Ausblick auf die Altstadt hat. Das Catering Service bot uns tatsächlich schon vor den anderen etwas an, und so betrachteten wir die Grazer Altstadt mit einem Glas Weißburgunder in der Hand, und nach der „Rezeption“ des kühlen Weines und eines Brötchens besserte sich meine Laune im Handumdrehen. Karl hat gegenüber moderner Kunst eine sehr konservative Einstellung, seine Frau allerdings ist großzügiger und ganz modern orientiert. Trotz dieser Divergenzen führen sie eine stabile Ehe. Wir sprachen, nach kurzen Kommentaren über die Ausstellung, über unsere Arbeit. Wir sind übrigens beide Ärzte. Dann strömte die schwarze Flut der übrigen Geladenen herauf, und als wir unsere beiden Damen, leicht erkenntlich durch einige Farbflecken in ihrer Kleidung, entdeckten, gelang es uns nach einem weiteren Glas Wein, sie davon zu überzeugen, die künstlerische Baustelle zu verlassen. Wir gingen übrigens nicht in ein nobles Restaurant, sondern zu dem in der Nähe des Kunsthauses gelegenen Mohrenwirt, wo man eine bodenständige Küche serviert bekommt. Allerdings diniert man hier nicht mit einem auserwählten Publikum, sondern isst zusammen mit einfacheren Menschen. Ich bestellte mir ein Beuschel mit Knödel. Erst danach war ich bereit, über die Ausstellung zu diskutieren. Es waren hauptsächlich die Damen, die sprachen. Ihnen hatte sie nämlich gefallen. Karl und ich beschränkten uns auf boshafte Bemerkungen und auf einige Krügel Bier. Als wir zu unserem Auto zurückgingen, hatte der Nachtbetrieb am Lendplatz schon voll eingesetzt, einige Damen standen einladend vor den Türen der Etablissements. Ich konnte nur kurz hinschauen, denn Julia zog mich rasch weiter und fuhr uns sicher nach Hause.

Mord im Kunsthaus

Es ist an der Zeit, dass Sie mich besser kennenlernen. Dass ich Arzt bin, habe ich schon erwähnt. Mein Fach ist die Chirurgie, das Eindringen in den menschlichen Körper mittels Schnitten oder – wie wir das immer häufiger machen – durch Knopflöcher ist mein Metier. Dort reparieren wir Organe oder entfernen sie, je nachdem, was gerade erforderlich ist. Ich bin Leiter einer chirurgischen Abteilung in einem öffentlichen Spital. Meine Frau, wie könnte es heute anders sein, es ist bereits meine zweite, ist Juristin und an einer Rechtsanwaltskanzlei beteiligt. Ich habe aus meiner ersten Ehe einen Sohn, der wider unser aller Erwarten vor Kurzem die Matura bestanden hat und bei seiner Mutter in Wien lebt. Meine Ex ist Politikerin und übt im Gemeinderat in Wien irgendwelche Funktionen aus. Unser Verhältnis ist nicht allzu schlecht. Neuerdings habe ich wieder mehr Kontakt zu meinem Buben, was mir große Freude bereitet. Seine äußere Ähnlichkeit mit mir ist offenkundig.

Julia, meine zweite Frau, ist ebenfalls geschieden und hat ein Kind, und dieses ist von mir. Theresa ist unser Augenstern. Weil wir beide wenig Zeit für sie haben, verwöhnen wir sie, und wenn wir so weitermachen, wird es noch schlimm enden. Wir haben auch eine Haushälterin, die sich um das Notwendigste kümmert und zudem eine passable Köchin ist.

Wir wohnen in einer schönen alten Villa auf einem der Hügel, nicht weit vom Stadtzentrum von Graz entfernt. Eines muss man schon sagen: Es geht uns, abgesehen von viel zu viel Arbeit, ziemlich gut, und wir wissen das auch zu schätzen.

Als ich ungefähr zwei Wochen nach der Eröffnung der Ausstellung im Kunsthaus am Morgen die Zeitung aufschlug, las ich zu meinem Entsetzen auf der Titelseite die riesige Schlagzeile Mord im Kunsthaus. Einer der Direktoren des Universalmuseums war im Kunsthaus ermordet worden. Inmitten der Ausstellung jenes berühmten Künstlers, die wir uns angeschaut hatten. Er war übrigens nicht der Direktor des Kunsthauses, sondern der Chef des Museums für Moderne Kunst gewesen. Und Dr. Georg Moretti war genau in jener Koje gefunden worden, deren Wände aus Zeitungspapier ich zuvor beschrieben habe. Das Mordinstrument war einer der beiden Klöppel gewesen, die man laut Anweisung des Künstlers in der Koje schwenken sollte. Das hatte ohne Zweifel jemand im Übermaß getan – eines der Geräte lag blutgetränkt neben der Leiche am Boden, wie auf dem schlechten Zeitungsfoto zu erkennen war. Der Boden und auch die Wände der Koje waren mit Blut bespritzt. Der Direktor war damit am Kopf getroffen worden. Man hatte ihm mit einem der Passstücke eine verpasst. Nun hatte der Künstler auch die Farbflecke am Boden, die er in seinem Atelier so liebt, und seine schwenkbare Plastik war sinngemäß verwendet worden. Die Leiche war in der Früh gefunden worden. Der Reinigungsdienst hatte sie entdeckt.

Julia las über meine Schulter entsetzt mit. Beide hatten wir den Ermordeten gut gekannt. In meiner Funktion als unterstützendes Mitglied seines Museums hatte ich ihn immer wieder getroffen. In dem Artikel stand, dass die Polizei noch keine konkreten Spuren verfolge und die Videoüberwachung einen Defekt gehabt habe. Der Direktor sei ein allseits geschätzter Fachmann gewesen, hieß es weiter. Im Kulturteil der Zeitung wurden in zahlreichen Nachrufen seine Verdienste angeführt.

Es ist ein großer Unterschied, ob man über den Mord an einem Unbekannten liest oder diesen gut gekannt hat. Dass ich noch dazu höchstpersönlich am Tatort gewesen war, brachte mir das Geschehene so unmittelbar vor Augen, dass ich meinte, dabei gewesen zu sein. Der Mord war natürlich auch im Spital das Hauptgesprächsthema, tagelang wurde über den Fall diskutiert, wurden die schrägsten Mutmaßungen angestellt. Wer konnte das getan haben? Nichts war gestohlen worden, die Wertsachen des Opfers waren unberührt. Nur sein Handy sei verschwunden. Der Mord musste am Abend passiert sein, wahrscheinlich kurz bevor die Ausstellung geschlossen wurde. Die Aufsichtsorgane hatten nichts gesehen und nichts gehört. Laut Angaben diverser Zeugen war der Direktor mit einigen Bekannten am Nachmittag durch die Ausstellung gegangen. Diese hatten jedoch zum Zeitpunkt der Tat das Kunsthaus bereits wieder verlassen.

Kurz danach, nach der Sicherung und Beseitigung der Tatortspuren, war das Kunsthaus wieder geöffnet worden. Der Besucherandrang war enorm, selbst aus den anderen Bundesländern kamen Menschen angereist, um den Tatort Museum zu besichtigen. Einige Male mussten Blumengebinde vor der Koje entfernt werden. An manchen Tagen mussten sogar Zählkarten ausgegeben werden, um den Besucherstrom zu bewältigen. Der Direktor des Kunsthauses würde eine bisher noch nie da gewesene Besucherzahl registrieren können. Sogar die ausländische Presse schickte Reporter, und in den Kulturkanälen Arte und 3sat erschienen Reportagen über den Mord und das Opfer, das immerhin auch in Deutschland gelehrt hatte. Moretti war ein sehr umtriebiger Mensch gewesen, hatte viel publiziert und sogar einen Maler entdeckt. Die Polizei schien im Dunklen zu tappen, denn in keiner Zeitung stand etwas von Verhaftungen oder Spuren. Man rätselte über das Motiv. War es Eifersucht, Neid, Konkurrenz? Der Tote war nicht gerade ein beliebter Mann gewesen. Geschieden, mit einer jungen Frau neu verheiratet. Man sagte ihm nach, streitbar und kompromisslos gewesen zu sein.

Als der Andrang langsam nachließ, ging auch ich noch einmal ins Kunsthaus, natürlich nicht aus Sensationsgier, sondern weil ich mir die Ausstellung des gefeierten Künstlers diesmal unvoreingenommen ansehen wollte. Ich sah mir auch noch einmal die Koje an, in der der Mord geschehen war. An einigen der aufgeklebten Zeitungen waren noch Blutflecke zu erkennen. Furchtbar. Aber auch diesmal, bei wesentlich besserer Laune, konnte ich der Ausstellung nichts abgewinnen.

Beim Verlassen des Gebäudes begegnete ich im Foyer der Polizei, unserem Freund und Helfer, in Gestalt meines tatsächlichen Freundes, Kommissar Jakob Steinbeißer. Aus unserer Bekanntschaft, die von dem Mord auf einem Golfplatz vor einigen Jahren herrührte, hatte sich eine echte Freundschaft entwickelt. Unsere Frauen spielten gelegentlich Tennis miteinander, und wir waren auch schon öfters zusammen Schifahren gewesen.

„Paul, willst du wieder Detektiv spielen?“, fragte er mich scherzhaft.

„Um Gottes willen, nein, ich habe mir nur die Ausstellung angesehen.“

Wir setzten uns in die Cafeteria des Kunsthauses.

„Wie laufen eure Ermittlungen? Gibt es etwas Neues? Verfolgt ihr eine Spur?“

„Wir tappen vollkommen im Dunklen. Übrigens ist Moretti nicht, wie in der Zeitung stand, in der Koje erschlagen worden, sondern außerhalb. Man hat ihn nur hineingelegt, damit er nicht sofort gefunden wird. Es gibt eine Schleifspur. In der Nacht saß zwar ein Sicherheitsmann im Kassenbereich und beobachtete die Monitore, auf die aus den verschiedensten Kameras Ansichten der Räume des Kunsthauses überspielt werden, aber das Dumme ist, dass die Videoanlage nicht in allen Stockwerken funktionierte. Es gab Softwareprobleme. Zweimal waren in dieser Woche schon Reparaturen durchgeführt worden. Noch dazu dürfte sich der Mord genau zu dem Zeitpunkt ereignet haben, an dem die letzten Besucher hinauskomplimentiert wurden, das Personal selbst im Gehen war und der Wachmann gerade ankam. Da einige Kameras funktionierten, andere aber nicht, hätte er eigentlich Kontrollgänge durchführen müssen, das hat er sich aber erspart. Hätten die Kameras in dieser Etage funktioniert, so hätten wir den Mord in der Aufzeichnung sehen können.“

Jakob erzählte mir weiters, dass die zwei Frauen des Direktors, die jetzige und seine Ex, die nun in Wien lebte, wasserdichte Alibis hatten. Die Leute, die er am Nachmittag durch die Ausstellung geführt hatte, waren deutsche Kollegen gewesen, die nach der Führung gemeinsam in ihr Hotel gegangen waren und dort zu Abend gegessen hatten. Moretti hätte versprochen, später – nach einem wichtigen Termin – nachzukommen. Keinem Menschen war etwas Besonderes aufgefallen. Alle weiteren Ermittlungen im Museumsmilieu – bisher zero. Über Motive für den Mord konnte man nur spekulieren. Er sei angeblich ein Frauenheld gewesen, man sagte ihm auch Manipulationen im Kunsthandel nach, aber es gäbe auch große persönliche Rivalitäten im Bereich des Museums.

„Wir haben versucht, auch mögliche Motive oder Alibis anderer Personen aus der Grazer Museumslandschaft zu überprüfen – nichts,“ beendete Jakob seinen Bericht.

„Ich habe ihn gekannt, er war trotz oder ob seiner Tüchtigkeit nicht besonders beliebt. Du weißt ja, ich bin im Museumsverein tätig.“

„Du hast ihn gekannt? Das wusste ich nicht. Dann kannst du mir aber wirklich einen Gefallen tun: Frag doch du einmal in der Kunstszene ein bisschen herum, wir stoßen bei unseren Ermittlungen auf Mauern. Niemand sagt uns etwas Konkretes.“

„Ich werde sehen, was ich tun kann. Wie du weißt, habe ich auch noch einen anderen Beruf.“

„Ist mir bekannt. Übrigens. Was sagst du zu der Ausstellung? “

„Nicht unbedingt mein Fall.“

Wir verabredeten uns zu einer Wanderung in zwei Wochen, bis dahin würde ich mich ein wenig umhören.

Die liebe Familie

Am selben Abend noch rief mich völlig unerwartet mein Sohn Moritz aus Wien an. Ich gratulierte ihm noch einmal zu seiner bestandenen Matura. Er kam aber gleich zur Sache.

„Papa, kann ich für einige Wochen zu euch nach Graz kommen?“

Ich schluckte. „Selbstverständlich, wir freuen uns.“

„Wirklich? Ich weiß nämlich nicht, was ich studieren soll. Ich schwanke zwischen Kunstgeschichte und Medizin und möchte mich gerne bei dir im Spital umsehen.“

„Das geht ohne Weiteres. Wenn du willst, kann ich dir auch einen Ferialjob im Museum verschaffen. Dann kannst du dir gleich über beide Berufe einen Eindruck verschaffen.“

„Ich komme morgen, am Nachmittag. Kannst du mich vom Bahnhof abholen?“

Ich warf einen Blick auf meinen Kalender. Der Junge hatte vielleicht ein Tempo drauf, das war matter of fact.

„Wir werden es versuchen. Wenn keiner Zeit hat, dann steig in die Straßenbahn! Ruf aber vorher an.“

„Okay, also bis morgen.“

Julia sah mich fragend an.

„Wir bekommen für einige Wochen Besuch aus Wien. Mein lieber Sohn hat beschlossen, uns näher kennenzulernen. Er will bei mir im Spital famulieren. Vielleicht studiert er Medizin.“

Julia schien die Nachricht zu freuen.

„Schön, dass ich ihn endlich sehen werde, und auch Theresa wird sich freuen, ihren Bruder zu treffen. Sie hat mich schon öfters gefragt, warum sie keine richtigen Geschwister hat. Ich hole ihn selbst ab und nehme die Kleine gleich mit.“

Als ich am nächsten Abend nach Hause kam, hörte ich schon beim Öffnen der Haustür ungewohnte Geräusche. Theresa kreischte, Türen knallten, und eine wilde Jagd tobte durchs Haus. An der Küchentür lief mir die Kleine in die Arme und rief: „Papa, rette mich, ich werde vom Spiderman gefressen.“

Der Spiderman, der ihr auf den Fersen war, entpuppte sich als ein schlaksiger junger Mann mit einem lächerlichen Bart in einem frischen Gesicht, in dem ich mich selbst erkannte.

„Hallo, Papa.“

Er kam auf mich zu und umarmte mich mit einer Selbstverständlichkeit, als hätten wir uns erst gestern gesehen, dabei war das letzte Mal schon zwei Jahre her. Wir blickten uns in die Augen. Ich war gerührt und hielt ihn eine Zeit lang bei seinen Schultern fest.

„Schön, dass du bei uns bist.“

Wir setzten uns alle vier an den Küchentisch. Theresa quatschte ununterbrochen, so aufgeregt war sie. Immer wieder lief sie weg und brachte neue Stofftiere herein, die er unbedingt begrüßen musste. Schweren Herzens schenkte sie ihm sogar einen Bären zum Schlafen. Er musste ihr die Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Julia zog sich bald zurück, wir machten es uns im Wohnzimmer gemütlich und sprachen zwei Stunden miteinander. Ich freute mich, dass er sich mir gegenüber so öffnete, und war froh, dass seine Mutter ihn nie gegen mich aufgebracht hatte. Er war, wie er sagte, eine Zeit lang böse gewesen, dass ich nicht für ihn da gewesen war. Den Freund seiner Mutter habe er lange abgelehnt und bekämpft. Erst seit zwei Jahren wisse er, wie nett der eigentlich zu ihm gewesen war.

Ich dachte mir nur, welches Durcheinander wir alle mit diesen Scheidungen in den Herzen unserer Kinder anrichten. Kinder brauchen Orientierung, Beständigkeit und Regelmäßigkeit, sie brauchen eine intakte Familie. Heute laufen so viele Dinge auseinander. Wir mit unserem verdammten Egoismus! Hoffentlich gelang es mir, wieder alles gutzumachen. Die Scheidung war wahrlich nicht nur meine Schuld gewesen, aber ich hatte trotzdem ein schlechtes Gewissen. Seiner Mutter ging es gut, ihre politische Karriere war nicht mehr aufzuhalten. Das freute mich für sie, denn sie war aus Idealismus zu ihrer Partei gegangen. Vielleicht konnte sie einige ihrer großen Ideale verwirklichen.

Moritz wurde in einer kleinen Garconniere unter dem Dach untergebracht.

Am nächsten Tag klemmte ich mich ans Telefon, um einige Dinge für meinen Sohn zu erledigen. Im Spital konnte er erst im August anfangen. Zwar nicht als Famulant, dafür aber als Hilfspfleger. Im Museum lief es besser. Die Stellvertreterin des ermordeten Direktors, Frau Dr. König, eine attraktive Dame, mit der ich offen gestanden immer ein bisschen flirte, meinte, sie könne Moritz schon bald als Volontär beschäftigen, ich solle in den nächsten Tagen mit ihm vorbeikommen, um die Details zu besprechen. Der restliche Tag verging für mich wie gehabt – Operationen, Visite, Administration und am Nachmittag noch eine Nerven zermürbende Sitzung mit der Pflegeleitung.

Meine neue Familie saß am Abend einträchtig versammelt um den Esstisch. Ich berichtete über meine erfolgreichen Interventionen. Moritz hatte sich Graz angesehen, einen Freund getroffen, mit dem er am Abend noch ausgehen würde. Zu meinem Erstaunen aß er auch Fleisch. Seine Mutter war nämlich immer schon strenge Vegetarierin gewesen, und diese ihre Gewohnheit hatte auch ein wenig zu unserer Trennung beigetragen. Julia war mit einem widerlichen Klienten bei Gericht gewesen. Sie hatte sich so geärgert, dass sie drauf und dran war, die Verteidigung niederzulegen. Theresa erzählte uns, was sich im Kindergarten so alles ereignet hatte. Sie wollte unbedingt noch ein bisschen mit Moritz spielen. Mein Sohn erhob sich ohne Protest und ging mit der Kleinen hinauf in ihr Zimmer.

Julia und ich lächelten uns zu.

„Er ist ein lieber Junge. Ich hoffe, er bleibt recht lange bei uns.“

Bereits am folgenden Tag ging ich mit Moritz am späteren Nachmittag in das Museum für Moderne. Die vormals stellvertretende und nun provisorische Leiterin saß bereits hinter dem großen Schreibtisch des so früh und unfreiwillig aus dem Leben geschiedenen Direktors. Sie war eine blonde, wohlgeformte Dame in den besten Jahren, deren lange Beine durch einen kurzen Rock nicht verborgen blieben. Es war schwer, sich von den Beinen auf das Gesicht zu konzentrieren. Außerdem lenkte ihr dezentes Dekolleté immer wieder den Blick ab.

Sie empfing uns mit einem freundlichen Lächeln: „Herr Doktor, ich habe gute Nachrichten für Sie, Ihr Sohn kann gleich nächsten Montag bei uns anfangen. Er wird zuerst bei den Vorbereitungen zur nächsten Ausstellung mithelfen, und wenn diese in zwei Wochen eröffnet wird, dann kann er als Aufsichtsorgan arbeiten. Das Thema der Ausstellung ist übrigens Fotorealismus.“ Nur sein Salär würde nicht sehr hoch sein – fünf Euro pro Stunde. Für Überstunden gab es aber etwas mehr.

Ich sah Moritz an. „Willst du?“

Er nickte zustimmend. „Gerne, ich freue mich. Das wird sicher sehr spannend.“

„Gut, dann ausgemacht“, sagte Frau Dr. König. „Da hast du einen Katalog der Ausstellung, lies ihn durch und informiere dich. Entschuldige, dass ich dich duze, aber ich habe einen Sohn in etwa deinem Alter.“

„Ist schon okay. Ist mir ohnehin lieber.“

„Liebe gnädige Frau, wie geht es Ihnen überhaupt? Es muss ja schrecklich für Sie sein, nach dieser Geschichte mit Herrn Direktor Moretti. Weiß man schon etwas?“

„Die Polizei hat hier schon alles auf den Kopf gestellt. Sogar von mir wollten sie ein Alibi für die Tatzeit.“ Empört schüttelte sie ihre Locken. „Wie können die auch nur annehmen, dass ich etwas damit zu tun habe.“

Mitfühlend erwiderte ich: „Das ist alles nur reine Routine. Niemand würde auf den Gedanken kommen, Sie zu verdächtigen.“

„Wirklich alles haben sie auf den Kopf gestellt, den Schreibtisch auseinandergenommen, jedes einzelne Blatt Papier gelesen. Seinen PC haben sie sowieso gleich mitgenommen. Vor allem haben sie aber nach seinem Smartphone gesucht. Aber das hatte er meist bei sich. Offensichtlich ist es verschwunden. Was glauben Sie, wie viele Anrufe und Schreiben ich aus dem Ausland erhalte! Sie wissen ja, seine Lehrtätigkeit in Deutschland, sein Mitwirken bei der Art Basel und der Art Cologne, seine Tätigkeiten als Kurator. Und das alles soll ich beantworten. Und gleichzeitig müssen wir noch die neue Ausstellung vorbereiten.“

Es klopfte an der Tür, ein hübsches blondes Mädchen steckte seinen Kopf herein, in der Hand einige Bücher.

„Soll ich später kommen?“

„Legen Sie nur alles auf den Tisch.“

„Wir wollen Sie nicht länger aufhalten, gnädige Frau.“ Ich stand auf, und wir verabschiedeten uns in aller Form, nicht bevor mein Sohn dem Mädchen einen langen Blick zugeworfen hatte.

„Was war eigentlich mit dem Direktor?“, fragte Moritz beim Verlassen des Hauses.

„Ja, dem hat vor einigen Tagen jemand den Schädel eingeschlagen. Liest du keine Zeitung?“

„Nicht eure.“

„Welche denn?“

„Derzeit nur englische und französische über Pop-Musik und Jugendkultur. Eure Politik interessiert mich nicht.“

„Ich fürchte, unsere Politik ist auch die deine.“

Auf der Fahrt nach Hause blätterte er im Katalog und besah sich die Bilder. Über den Text schüttelte er den Kopf: „Die Bilder sind gut, den Text verstehe ich nicht. Du vielleicht?“

Er las mir eine Stelle über den Hyperrealismus vor: Eine erste rationale Unterscheidung, die die Bestimmung von Merkmalen selbst von ihrer Nichtbestimmung trennt, die im Sprechen über das Reale dem Realen einen anderen Ort zuweist als der unter Konstruktionsverdacht stehenden Realität, ist jene zwischen dem Begrifflichen und dem Unbegrifflichen.

„Ja, vielleicht soll das gar niemand verstehen. Das hat ein Übergescheiter für seinesgleichen geschrieben. Das liest sich intelligent und philosophisch. Um so etwas zu verstehen, muss man studiert haben. Nach einigen Jahren des Studiums wird auch dir so etwas mit Leichtigkeit aus der Feder fließen.“

„So etwas Geschwollenes werde ich nie schreiben.“

„Ich bringe das auch nicht zustande, ich bin aber auch Naturwissenschaftler. Wir beobachten, zählen, registrieren und vergleichen. Wenn sich herausstellt, dass etwas falsch ist, dann wird es weggelegt. Das ist in der Philosophie nicht möglich. Hier haben alle – nebeneinander und hintereinander – recht, von Sokrates bis Sloterdijk. Hier gibt es völlig unterschiedliche Wahrheiten.“

Nach dieser etwas vereinfachten Darstellung der Wissenschaften ließ ich ihn in der Stadt aussteigen und fuhr nach Hause.

Die Art Basel

Zwei Tage später rief mich Jakob Steinbeißer an.

„Paul, fährst du heuer zur Art Basel?“

„Wahrscheinlich schon, ich habe es zumindest geplant. Ich wusste gar nicht, dass du weißt, dass diese Messe überhaupt existiert.“

„Ich habe mich erkundigt. Hast du etwas dagegen, wenn ich dich begleite? Wir verfolgen nämlich eine Spur nach Italien. Moretti hatte geschäftliche Beziehungen zu einer Galerie in Mailand, und ich habe erfahren, dass diese Galerie in Basel ausstellt. Ich möchte sie mir einfach einmal anschauen und hätte dich gerne dabei. Wie du weißt, verstehe ich überhaupt nichts von moderner Kunst.“

Der Vorschlag war mir sehr recht, denn erstens konnte Julia diesmal nicht mitfahren und zweitens bin ich gerne in der Gesellschaft Jakobs.

Wir flogen in der zweiten Juniwoche nach Zürich und fuhren weiter mit der Bahn nach Basel. Das Hotel hatte ich in Lörrach in Deutschland gebucht, denn von dort gelangt man in gerade einmal 20 Minuten mit der S-Bahn zur Kunstmesse jenseits der Grenze. Auf dem Weg dahin liegt außerdem die Fondation Beyerler, ein wunderschönes Privatmuseum, das ich natürlich auch besuchen wollte.

Schon Tage vor der Eröffnung der Art Basel, einer der weltweit wichtigsten Kunstmessen, herrscht hier Hochbetrieb, am Flughafen landen Hunderte Privatjets, und die Champagnerkorken knallen, denn die Milliardäre aus der ganzen Welt haben zu dieser Zeit nur eines im Sinn: Sie wollen Kunst shoppen. Und jeder will dem anderen die besten Werke wegschnappen. Einmal hat sich ein reicher Sammler sogar vor der Eröffnung zusammen mit dem Putztrupp in die Hallen eingeschmuggelt, um die heiß begehrten Kunstwerke vor allen anderen zu sehen. Noch vor der VIP-Vorschau konnte er so die diversen Händler anrufen und sich das Beste vom Besten sichern. Der Erwerb eines sogenannten A-plus-Werkes ist aller Sammler Ziel. Und gelingt es einmal nicht, ein so sehnlich gewünschtes Objekt der Begierde zu ergattern, können schon auch einmal Millionärstränen fließen. Was allerdings unter einem solchen Werk verstanden wird, das bestimmen einzig und allein die Akteure des Kunstmarkts – eine kleine Gruppe von Galeristen, ein paar Veranstalter wichtiger Kunstmessen, Chefs von namhaften Auktionshäusern, ausgesuchte Museumskuratoren, Kunstjournalisten und ein paar wenige Sammler, kurz, es ist eine echte Mafia. Neuerdings mischen auch noch die durch Spekulationsgewinne an der Börse reich gewordenen Gauner mit. Ihre üblen Geschäftspraktiken haben sie natürlich mitgebracht.

Während der Fahrt mit der S-Bahn von Lörrach nach Basel fragte mich Jakob über den heutigen Kunstbetrieb aus. Ich bin zwar absolut kein Sachverständiger für dieses Thema, aber einiges konnte ich ihm schon darüber berichten, was ich natürlich auch Ihnen nicht vorenthalten will.

So erklärte ich ihm also: „Die Händler nehmen seit jeher eine Schlüsselstellung im Kunstbetrieb ein. Das war schon im Holland des 17. Jahrhunderts so, als es in diesem Land zu einer unglaublichen Kunstproduktion gekommen war. Sie vermittelten auch damals mit ihren Fachkenntnissen zwischen Künstlern und Käufern und waren die Garanten für die Qualität. Sie propagierten eine Kunstrichtung und beeinflussten damit den Kunstgeschmack der Sammler. Später, im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Impressionismus, gelang ihnen dies dann auch gegen die Meinung der Akademien und der Kritiker.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bildeten sich die ersten Kunstvereine, die ebenso als Vermittler der damaligen zeitgenössischen Kunst wirkten. Die Maler selbst schlossen sich erst später in Gruppen oder Vereinen zusammen. Im 20. Jahrhundert stieg die Zahl der Händler sprunghaft an, und sie waren – nun zu Galeristen geworden – bei der Entdeckung und Förderung der Moderne mitbestimmend. Der Franzose Ambroise Vollard förderte die Nabis und Fauves, der Deutsche Daniel-Henry Kahnweiler war ein Förderer des Kubismus, und der Amerikaner Leo Castelli gilt als der Promotor des abstrakten Expressionismus und der Pop Art. Bei anderen Modernen waren es Kunsthistoriker, die über die neuen Stilrichtungen schrieben und dadurch auch selbst zu Ruhm gelangten.

Galeristen kommen heute aus den verschiedensten sozialen Schichten und Berufen. Einige von ihnen haben schon in jungen Jahren Galerien betrieben, andere haben eine kunsthistorische Ausbildung. Der Galerist beobachtet und verfolgt die Entwicklung junger Künstler, nimmt sich ihrer an und fördert sie. Er ist von einem Händler mit Kunstwerken zu einem Gestalter der Kunst aufgerückt. Zumindest will er sich so sehen. Er überredet Sammler, in den einen oder anderen Künstler zu investieren, und viele Sammlungen tragen die Handschrift einer bestimmten Galerie. Tatsächlich gelingt es aber nur wenigen, ein wirkliches Genie zu entdecken. Durch den herrschenden Hype am heutigen Kunstmarkt und die guten Geschäfte, die sie machen, steigt auch ihr Selbstbewusstsein. So sieht der erfolgreiche Leipziger Galerist Harry Lybke seine Galerie nicht als einen Ort, an dem etwas verkauft wird, sondern als einen musealen Raum, in dem Kunst zum Sammler transferiert wird. Er selbst betrachtet sich als wichtigen Akteur, der mitbestimmt, wie Kunst zu sein hat. Einzelne Galerien agieren so hochgestochen, dass sie ihre Bilder nicht an jeden dahergelaufenen Sammler verkaufen. Die Galeristen möchten sich gerne von den Händlern unterscheiden, die angeblich nur am Sekundärmarkt tätig sind und für den Künstler keine Verantwortung tragen. Ob das so ist, möchte ich bezweifeln, denn Händler sind sie alle, und alle wollen Geschäfte machen. Die großen Galeristen sind zweifelsohne schillernde Figuren, die – oft ohne selbst einen kunstgeschichtlichen Background zu haben – Künstler „machen“ und Sammlungen für Reiche anlegen, somit also Kunstgeschichte schreiben.

Und noch ein Punkt ist interessant: Es gibt heute nicht nur Rankings der reichsten Leute, der besten Restaurants und der stylishten Friseure, sondern auch ein solches der Künstler und der Personen, die im Kunstbetrieb wichtig sind. Das Ranking der Zeitschrift Art Review listet die Namen der 100 einflussreichsten Personen des Kunstbetriebes auf. Diese Liste führt zwar der Engländer Damien Hirst an, das ist der Künstler, der durch seine in Formaldehyd eingelegten Tierleichen bekannt geworden ist. An zweiter Stelle steht aber bereits der US-Amerikaner Larry Gagosian, ein Galerist, und danach kommen fast ausschließlich Galeristen, Kuratoren und Sammler. In dieser Liste scheinen nur wenige Künstler auf, und eigenartigerweise nur solche, die der industriellen Großproduktion huldigen, wie eben Damien Hirst, der Amerikaner Jeff Koons oder der Japaner Takashi Murakami.

Wichtige Galerien zeichnen sich heute dadurch aus, dass sie über große finanzielle Ressourcen verfügen, sei es dass die Galeristen selbst aus reichen Familien stammen oder sich verschiedene Galerien zusammenschließen. Larry Gagosian zum Beispiel besitzt fünf Galerien und handelt Kunst mit viel Kapital und großer Risikobereitschaft. Ein wichtiger Galerist hat heute mehrere Standorte.“

„Mich wundert es, dass du über all diese Dinge so gut Bescheid weißt“, unterbrach Jakob meine Ausführungen.