Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Assessor Georg Hiebler

- Sprache: Deutsch

Würzburg 1887/1888. Der schwedische Gartenarchitekt Jöns Lindahl wird erschossen im Ringpark aufgefunden. Alles spricht für einen Selbstmord. Doch Georg Hiebler, Beamter im Königlich Bayerischen Innenministerium, glaubt nicht daran. Stur, ehrgeizig und rastlos beginnt er zu ermitteln. Auf die Unterstützung der Gendarmerie kann er nicht zählen, beginnt doch in wenigen Tagen der Faschingsumzug. Eine Spur führt Hiebler zu den Theosophen, einer Gruppe Esoteriker. Doch am Ende kommt alles anders …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alexander Meining

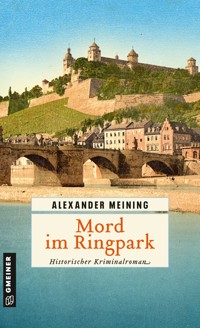

Mord im Ringpark

Historischer Kriminalroman

Zum Buch

Mörderjagd am Main Die Depesche an die Königlich Bayerische Regierung ist vom Reichskanzler Bismarck persönlich. Sein Auftrag: Der Selbstmord des schwedischen Erbauers des Würzburger Ringparks, Jöns Lindahl, soll untersucht werden. Innenminister Freiherr von Feilitzsch beauftragt Georg Hiebler, den jüngsten Mitarbeiter im Ministerium, nach Würzburg zu fahren. Er soll Lindahls Freitod bestätigen. Der Fall muss rasch ad acta gelegt werden. Der ehrgeizige Hiebler will sich jedoch nicht mit einer Lappalie zufriedengeben. Für ihn ist bald klar, dass Lindahl ermordet wurde. Aber das Verbrechen scheint hier niemanden zu interessieren. Oberwachtmeister Deschel und Siebert, der Chef der Gendarmerie, machen sich nur über Hiebler lustig. Eine vermeintliche Spur zu den Theosophen, einer Gruppe Esoteriker, endet im Nichts. Und dann beginnt auch noch der Fasching. Hiebler zerbricht sich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf, bis ihm die Dienstmagd Rosa den entscheidenden Hinweis liefert.

Geboren und aufgewachsen ist Alexander Meining in München. Dort studierte er Geschichte und später Medizin. Mittlerweile lebt und arbeitet er in Würzburg. 2018 begann er, zunächst unter einem Pseudonym, zeitgenössische und historische Romane zu schreiben. Mit „Mord im Ringpark“ startet er eine Reihe historischer Krimis mit dem schönen Würzburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts als Kulisse. Reale Personen und historische Ereignissen bieten hierbei den Rahmen für fiktive Geschichten, bei denen der Schauplatz, die Epoche, die Charaktere und die Spannung im Vordergrund stehen.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Die meisten Personen und die Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort_and_old_bridge,_Wurzburg,_Bavaria,_Germany-LCCN2002696196.jpg

ISBN 978-3-8392-7288-6

Personenregister historischer Personen

Jöns Persson Lindahl (Landschaftsarchitekt und Stadtgärtner der Stadt Würzburg)

Georg von Zürn (Oberbürgermeister der Stadt Würzburg)

Johann Georg Ritter von Steidle (Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, Nachfolger von Georg von Zürn)

Maximilian Freiherr von Feilitzsch (Staatsminister des Innern, Königreich Bayern)

Luitpold von Bayern (Prinzregent des Königreich Bayerns)

Helena Blavatsky (Okkultistin und Gründerin der Theosophischen Gesellschaft)

Constance Gräfin von Wachtmeister (Mitbegründerin der Blavatsky-Loge)

Stadtplan von Würzburg 1888

© Brockhaus’ Konversationslexikon, F.A. Brockhaus Leipzig, Berlin, Wien, (14. Auflage)

Kapitel eins

Jöns Persson Lindahl warf nochmals einen kurzen Blick auf seine Taschenuhr, bevor er sie zurück in die Westentasche steckte.

Kurz vor drei Uhr nachmittags, dachte er sich. Obwohl es Ende November ist, müsste es noch gut zwei Stunden draußen hell sein. Genügend Zeit also, um in aller Ruhe die Parkanlage abzulaufen. Ich nehme meine übliche Runde am Hofgarten vorbei über den Sanderring bis zum Main. Zurück gehe ich dann durch die Innenstadt und kehre im Bürgerspital ein. Trinke einen Schoppen und esse zu Abend. Und später? Einen Ausflug in das Pleichviertel machen und den körperlichen Appetit befriedigen? Na ja, vielleicht besser nicht am Sonntag.

Lindahl schmunzelte. Er ging vom Salon in den Eingangsflur seiner Wohnung in der Ludwigstraße, zog sich zuerst das Jackett, dann den Mantel über und setzte anschließend seinen Hut auf. Er betrachtete sich kurz im Garderobenspiegel und zwirbelte mit etwas Speichel, den er zwischen Daumen und Zeigefinger verteilte, die Spitzen seines Schnurrbarts nach oben. Akkurat, wie die Hörner eines Wasserbüffels, ragten beide Enden links und rechts der Mundwinkel empor. Anschließend strich er sich mit der rechten Hand über die blond leuchtenden Haare seines Backen- und Kinnbarts. Mit graublauen Augen betrachtete er sich kurz im Spiegel, nickte sich selbst zufrieden zu und ging zur Eingangstür. Als er schon beinahe die Wohnung verlassen hatte, drehte er kurz um und griff sich einen großen schwarzen Regenschirm.

»Man kann nie wissen zu dieser Jahreszeit«, sagte er zu sich selbst, schloss die Tür und trat auf die Straße. Im Freien warf er einen prüfenden Blick nach oben. Es war bewölkt, sah aber nicht nach Regen aus.

Dann wandte er sich nach links und musterte das ihm bestens bekannte Haus in unmittelbarer Nachbarschaft. Fast alle Häuser in der Ludwigstraße waren nicht älter als 20 Jahre und im Gründerzeitstil erbaut. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung Mitte des Jahrhunderts wurden die Lücken in der barocken Bausubstanz der Stadt Würzburg mit prächtigen Wohnhäusern mit Stuck und Erkern gefüllt.

Lindahl versuchte, hinter den Fenstern seines Nachbarhauses Bewegungen oder Licht zu erkennen. Nichts tat sich. Wenn ich abends wieder zurückkomme, wird das sicher anders sein, dachte er. Dann wird gedämpftes Kerzenlicht durch das Fenster schimmern. Vielleicht wird man auch Geschrei, Gestöhne oder irgendwelche Gesänge bis auf die Straße hinunter hören. Wie jeden Sonntag wird sich der halbe Stadtrat in den Räumen der Gräfin von Wachtmeister versammelt haben. So sind sie, die Vertreter des Würzburger Großbürgertums: Morgens gehen sie in die Kirche, abends beschwören sie Geister und pflegen den Okkultismus.

Lindahl lächelte, dann drehte er sich nach rechts und ging mit dem Regenschirm als Gehstock die Ludwigstraße stadtauswärts zu der Parkanlage.

Ihm kamen einige Spaziergänger entgegen, die auf dem Weg in die Innenstadt waren. Manche starrten ihn an, gegrüßt wurde er nicht. Lindahl war bekannt in der Stadt. Nahezu jeder kannte den etwas gedrungen erscheinenden Mann mit den auffällig hellen Augen und dem blonden Bart. Er lebte nun seit mehr als sieben Jahren in Würzburg. 1880 wurde Lindahl vom damaligen Bürgermeister der Stadt, Georg von Zürn, damit beauftragt, aus der alten Abwehranlage um den Innenstadtbereich, dem Glacis, einen Park mit einer Ringstraße, ähnlich dem Wiener Vorbild zu gestalten. Am Anfang rief er neugieriges Interesse bei der Bürgerschaft hervor. Später wurde daraus Ärger, bis man ihm seit etwa einem Jahr fast nur noch Hass entgegenbrachte. Lindahl war der Außenseiter, den die Würzburger Gesellschaft nicht mehr duldete. Man sabotierte ihn, wo immer es ging. Die Bürgerschaft, aufgehetzt durch die lokale Presse, wollte das Ringpark-Projekt, sein Werk, sein Meisterstück, für das er Preise erhielt und sich einen Namen unter den Landschaftsingenieuren machte, nur mehr rasch zum Ende bringen. Er war nicht mehr erwünscht.

Lindahl war das inzwischen egal. Er ging gemächlichen Schrittes weiter durch die nördliche Parkanlage. Wie ein Hufeisen legte sich der Park, vom Main ausgehend, um die Würzburger Innenstadt. Lindahls Absicht, auf dem zum Teil relativ schmalen Grünstreifen eine Landschaft zu gestalten, die dem Betrachter eine unendliche Weite suggerierte, war nicht einfach umzusetzen. Künstliche Hügel mussten angelegt, Talsenken gegraben werden. Die alten Pappeln der Wehranlage wurden entfernt, dafür pflanzte man die unterschiedlichsten Bäume aus allen Regionen Europas: Ulmen, Eschen, Eichen, Buchen, Birken – eine bunte Vielfalt an Hölzern. Nur wollte dies scheinbar keiner. Stattdessen beklagten sich die Einwohner der Stadt, dass man die vielen Pappeln gefällt hatte.

Lindahl setzte sich auf eine Bank und blickte in beide Richtungen. Runde Formen, gewundene Pfade, keine Kanten, keine Ecken, der Blick schweift dahin, ohne auf Grenzen zu stoßen – genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dieser Park ist ein Kunstwerk – vergleichbar mit einer Kathedrale. Der alte Bürgermeister hat gewusst, dass die Schaffung von etwas Einzigartigem nun mal Zeit und Geld beansprucht. Diese Provinzler von heute denken immer nur kurzfristig: Schnell und billig muss es sein. Aber nicht mit mir. Ein Kunstwerk, das begonnen wurde, muss auch zu Ende gebracht werden. Mit dem nächsten Frühjahr werden die verbliebenen Lücken bepflanzt. Parallel zum Sanderring müssen noch Wege angelegt werden. Die Idee mit dem kleinen See nahe dem Main lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich habe schließlich einen Vertrag, den Park nach meinen Wünschen und Vorstellungen gestalten zu können. Ein bis zwei Jahre müssen mich die Würzburger noch aushalten – und ich sie. Dann bin ich weg und gehe nach Erfurt, um mein nächstes Werk in Angriff zu nehmen. Sobald ich diese Stadt verlassen habe, bin ich mir sicher, dass man mich in ein paar Jahren vermissen wird – mich, den großen Landschaftsgestalter, Jöns Persson Lindahl. Vielleicht werden sie mir sogar irgendwann mal ein Denkmal bauen.

Lindahl zog sein Notizbuch aus der Manteltasche, skizzierte mit dem Bleistift im mittlerweile nur mehr spärlich vorhandenen Tageslicht ein paar Ideen und erhob sich lächelnd von der Bank. Mit der Dämmerung kam ein kühler Wind auf.

In Kristianstad ist es jetzt sicherlich schon finstere Nacht. Vielleicht liegt auch etwas Schnee. Er dachte an seine schwedische Heimat, seine Schwester, seine beiden Nichten und seine Neffen. Vielleicht werde ich auch nach Schonen zurückkehren. Ein, maximal zwei Jahre noch, um die Sache hier zu Ende zu bringen. Dann werden wir sehen: Erfurt oder zurück nach Schweden.

Lindahl seufzte kurz, dann zog er den Mantel enger und klappte den Kragen hoch. Zufrieden und mit sich selbst im Reinen ging er weiter durch den Park.

Im Abstand von 20 Metern folgte ihm eine in einen dunklen Mantel gehüllte Gestalt. Seit Lindahl seine Wohnung verlassen hatte, war die Person sein stummer und unbemerkter Begleiter gewesen.

Lindahl wanderte an den Mauern der Würzburger Residenz vorbei und klopfte mit der Spitze des Regenschirms das künstliche Bachbett ab, welches im Frühjahr mit Wasser gespeist werden sollte. Dergleichen Wasserspiele waren kostspielig und mühsam anzulegen. Viel Gestein musste umgeschichtet und das Wasser über lange Rohrleitungen aus unterirdischen Bächen hochgepumpt werden. Aufwändig, aber notwendig, dachte er. Nur durch Wasser wirkt die Parklandschaft in ihrer Natürlichkeit authentisch.

Lindahl blieb stehen, knöpfte Mantel und Jackett auf und warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Er war inzwischen eine Stunde unterwegs, die Sonne würde in wenigen Minuten untergehen. Da der Park unbeleuchtet war, beschloss er, über die Ottostraße den Weg in die Innenstadt anzutreten. Die zentralen Straßen waren mittlerweile alle mit Gaslaternen ausgestattet. Bevor er seine Jacke wieder zuknöpfte, warf er einen Blick auf die gegenüber dem Park liegende Toilettenanlage. Der Druck in der Blase, den er jetzt wahrnahm, überzeugte ihn, der Anlage einen kurzen Besuch abzustatten.

Er überquerte die Straße und betrat die Toilette. Das Licht der untergehenden Sonne reichte gerade noch aus, um die Rinne des Pissoirs zu erkennen. Lindahl öffnete den Hosenlatz, hakte den Griff des Regenschirms an seinem linken Unterarm ein, begab sich in Position vor der Rinne und begann zu urinieren.

Im gleichen Moment hörte er, wie sich die Tür der Toilettenanlage mit leisem Quietschen öffnete. Er vernahm Schritte einer Person, die sich ihm rasch näherte.

Schließlich sah er einen Schatten im rechten Augenwinkel. Er war gerade dabei, seine Hose wieder zuzuknöpfen, als er einen kalten Gegenstand an der rechten Schläfe spürte. Verwirrt drehte er sich zur Seite. Dann fiel ein Schuss. Der Lärm der Explosion in der gekachelten Anlage war ohrenbetäubend laut. Lindahl hörte ihn nicht mehr. Er war sofort tot. Sein lebloser Körper sackte zu Boden.

Lindahls Mörder blickte sich um und legte den abgefeuerten Revolver in die rechte Hand des Toten. Dann verließ er rasch den Tatort und verschwand unbemerkt im mittlerweile finsteren Ringpark.

Kapitel zwei

Georg Hiebler stand um 7 Uhr morgens vor dem Waschschrank in dem Zimmer, das er als Untermieter nach dem Auszug von zu Hause bezogen hatte. Er klappte das Rasiermesser zusammen, legte es auf den Tisch, wischte mit einem Handtuch die Rasierschaumreste weg und spritzte sich anschließend reichlich kaltes Wasser ins Gesicht. Dann verteilte er schwarze Haarwichse aus einer kleinen Blechdose auf seinem Kamm, scheitelte zunächst von rechts nach links sein Haupthaar und anschließend, von der Mitte über seiner Lippe ausgehend, nach beiden Seiten den Schnurrbart. Er betrachtete sich im Spiegel und sinnierte kurz über die letzten Monate. Mit 25 Jahren hatte er vor einem Jahr sein Studium der Rechtswissenschaften mit Bravour absolviert. Seitdem arbeitete er als Assessor im Innenministerium. Mit dem Beruf folgte der Auszug aus dem elterlichen Haus in München-Neuhausen. Jetzt wohnte er als Untermieter in der Luisenstraße fast im Zentrum der Residenzstadt und Hauptstadt des Königreichs Bayern. Als gebürtiger Münchner war er vertraut mit den Gepflogenheiten der Stadt. Er wusste, wo es lebenswert war und welche Gegenden man lieber meiden sollte. Die Abende verbrachte er oft mit den ehemaligen Kommilitonen und verbliebenen Freunden der Studentenverbindung. Am Wochenende besuchte er die Eltern.

Georg Hiebler führte ein komfortables Leben. Sein Vater, ein vermögender Kaufmann, hatte ihm den Luxus eines Studiums gewährt, die Mutter verhätschelte ihren Sohn, wann immer sie die Gelegenheit dazu hatte, und die sieben Jahre jüngere Schwester himmelte ihn an. Er war gut aussehend, intelligent, reich und stand am Beginn einer vielversprechenden Beamtenkarriere.

Hiebler zog mit dem Kamm erneut den Scheitel nach. Jede Haarsträhne musste genau den ihr vorbestimmten Platz auf seinem Haupt finden. Dann versprühte er etwas Rasierwasser über Wangen und Hals, zog sich Hemd, Kragen, Schlips und Hose an und ging zum Schrank, um in Anzug, Mantel und Schuhe zu schlüpfen. Er setzte seinen Hut auf, warf einen kurzen Kontrollblick auf den Garderobenspiegel und verließ das Haus.

Es war ein kalter, aber trockener Januartag.

20 Minuten später war Hiebler im Innenministerium. Er ging in die winzige Schreibstube in den vierten Stock unter dem Dach des Ministeriums, die ihm als Arbeitsplatz zugeteilt worden war. Hier hängte er Mantel und Hut an zwei an der Tür befestigte Haken und setzte sich an den Schreibtisch. Wie immer blickte er als Erstes auf den Poststapel, der ihm tagtäglich morgens von einem Büroboten auf den Schreibtisch gelegt wurde. Er begann, die Postumschläge zu öffnen, den Inhalt zu überfliegen und anschließend die Briefe thematisch zu sortieren.

Als er gerade mit der Antwortkorrespondenz beginnen wollte, klopfte jemand laut an der Tür.

»Ja bitte«, sagte Hiebler, als im gleichen Moment die Tür geöffnet wurde. Ein heftig schwitzender, untersetzter Mann trat ein. Hiebler hatte die Person noch nie zuvor gesehen.

»Meine Güte, waren das viele Treppen«, stöhnte der Mann schwer atmend. »Dass man die Assessoren und Berufsanfänger immer im obersten Stock unterbringen muss …«

Der Mann kramte ein weißes Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte sich die Stirn ab. Er hatte nur eine Weste über dem Hemd an, dafür trug er weiße Ärmelschoner, die mit einem schwarzen Band am Oberarm befestigt waren.

»Göbele ist mein Name«, sprach der Mann weiter. »Büro des Herrn Ministers. Sie sind der neue Assessor?«

»Das ist korrekt«, antwortete Hiebler und stand auf. »Georg Hiebler. Obwohl ich schon seit einem Jahr hier tätig bin.«

»Dennoch sind Sie unser Jungspund, Herr Assessor Hiebler – frisch, fromm, fröhlich und frei!«, fuhr Göbele mit einem Kichern fort. »Und genau aus diesem Grund wünscht der Herr Minister, Maximilian Alexander Freiherr von Feilitzsch, mit Ihnen zu sprechen! Wenn Sie mir bitte folgen, ich darf Sie begleiten. Die Treppe runter geht auch etwas leichter für mich.«

Hiebler war nun mehrfach verwirrt: Wer ist Herr Göbele? Was will, um Himmels willen, der Minister von mir? Und warum soll ausgerechnet ich zum Minister, wo ich doch scheinbar der jüngste und unerfahrenste Beamte im gesamten Ministerium bin?

Er schob nachdenklich die Unterlippe nach vorne. Stumm begleitete er den dicken und immer noch schwer atmenden Mann. Hiebler war ein rationaler Mensch. Für ihn gab es für alles eine Erklärung. Er schätzte es, Daten zu sammeln, nach Fakten zu suchen, diese auszuwerten, Schlüsse zu ziehen und, darauf basierend, Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund hatte er Rechtswissenschaft studiert, daher wurde er Assessor im Innenministerium. So plötzlich und ohne Grund vom Minister persönlich zum Gespräch geladen zu werden, bereitete ihm Kopfzerbrechen. Für ihn war dies ein unbekannter und daher auch unbequemer Zustand.

»So, Herr Hiebler, jetzt müssen Sie bitte noch einen kleinen Moment warten«, sagte Göbele schließlich, als sie im ersten Stock ein großes Büro betraten. Er ging direkt weiter zu einer dunklen Eichentür am Ende des Raums, klopfte kurz, horchte an der Tür, öffnete sie und verschwand im Zimmer des Ministers.

Hiebler sah sich währenddessen in Vorzimmer um. Er sah drei Schreibtische. Zwei der Tische waren besetzt mit älteren grauen Männern, die wie Göbele nur eine Weste und Ärmelschoner trugen. Die Herren warfen einen kurzen Blick auf ihn, bevor sie ihre Tätigkeit fortsetzten. Der dritte Schreibtisch war leer. Hiebler vermutete, dass es sich hier um Göbeles Arbeitsplatz handelte.

Schließlich öffnete sich die Eichentür, durch die Göbele zuvor verschwunden war.

»Herr Hiebler, Sie dürfen jetzt eintreten«, sagte er. »Seine Exzellenz, der Herr Minister, erwartet Sie.«

Hiebler richtete sich Schlips und Kragen, atmete tief ein und ging mit raschem Schritt durch die Tür.

Der Raum, den er betrat, war etwa doppelt so groß wie das Vorzimmer. Am hintersten Ende, an einem gewaltigen Schreibtisch sitzend, sah er Freiherr von Feilitzsch. Hinter ihm hing an der Wand ein Gemälde Seiner Majestät, des Prinzregenten Luitpold von Bayern. Im Gegensatz zu dem prächtigen Erscheinungsbild des Prinzregenten in leuchtend blauer Uniform, unzähligen Orden und mächtigem, bis zur Brust reichendem, grau meliertem Bart, wirkte der Minister eher schlicht, banal und fast kümmerlich. Hiebler sah einen kleinen, zarten Mann mit Segelohren, langer Nase und Glatze. Er trug einen einfachen schwarzen Anzug, am rechten Auge klemmte ein Monokel. Der Minister signalisierte mit einer Handbewegung zunächst Göbele, den Raum zu verlassen, dann blickte er kurz auf Hiebler.

»Kommen Sie näher!«, sagte er mit leiser Stimme.

Hiebler machte eine Verbeugung und stand stramm.

»Herr Minister, Georg Hiebler, es ist mir …«, begann Hiebler.

»Na kommen Sie schon!«, unterbrach ihn der Minister, »nehmen Sie Platz!«

Ohne aufzublicken, wies er Hiebler mit einer Handbewegung den linken Stuhl vor seinem Schreibtisch zu.

Hiebler verbeugte sich erneut, ging nach vorne und setzte sich.

Nach einer Weile klappte von Feilitzsch eine vor ihm liegende Mappe zu und blickte mit einem milden Lächeln auf.

»Soso, Rechtsassessor sind Sie?«, begann er. »Seit einem Jahr hier angestellt. Vor knapp 20 Jahren war ich auch Assessor. Dann wurde ich Regierungsrat, Oberregierungsrat, Präsident der Regierung von Oberbayern – und das ich als Franke – und schließlich bin ich Innenminister geworden. Vielleicht steht Ihnen auch mal so eine Karriere bevor, Herr …«

»Hiebler, Eure Exzellenz, Georg Hiebler«, unterbrach ihn Hiebler unterwürfig.

»Mir ist bekannt, wie Sie heißen«, fuhr Feilitzsch fort. »Ich habe Ihre Akte gelesen. Sie haben einen guten Leumund und hervorragende Abschlussnoten. Sie sind jung und gescheit. Aus Ihnen könnte was werden. Sie müssten nur mal den Ort wechseln, andere Plätze in unserem schönen Königreich besuchen.«

Feilitzsch warf einen strengen Blick auf Hiebler.

»Sie sind Münchner. Wie sehr hängen Sie an Ihrer Heimatstadt?«, fragte er. »Ich kenne die Münchner. Unbeweglich wie diese riesigen Bierfässer, die sie so gerne leer trinken. Rollen höchstens mal von einem Stadtviertel in das benachbarte Viertel. Die Isar erscheint ihnen als unüberwindliche Barriere. Für jemanden, der links der Isar großgeworden ist, ist Haidhausen Terra incognita. Haben Sie Frau und Kind hier in der Stadt – oder eine Liebschaft?«

»Ich … ich«, stammelte Hiebler, »nein, Herr Minister. Ich bin zwar Münchner, aber selbstverständlich als Beamter Seiner Majestät dem Dienst und nicht dem Privaten verpflichtet. Wenn Seine Exzellenz wünschen, dass …«

»Hiebler, Sie sind in München geboren, hier zur Schule gegangen, haben in München studiert, leben und arbeiten hier. Wollen Sie Karriere machen oder nicht? Wenn ja, müssen Sie flexibel sein.«

»Herr Minister, ich … ja … natürlich, ich bin flexibel«, stotterte Hiebler.

»Na gut, dann lassen Sie mich zum Punkt kommen. Wir sind beide Rechtswissenschaftler, und dennoch sind wir hier im Innenministerium tätig. Wir haben daher auch die Verpflichtung, dem Wohle des Volkes und Seiner Majestät zu dienen. Seit ich Minister bin, hat sich viel getan, Hiebler. Die Reichsgründung, die Abkehr Bayerns von Frankreich und Österreich und die Zuwendung hin zu den Preußen. Das war eine richtige politische Entscheidung. Bayern geht es gut im Reich, die Städte wachsen, die Bürger werden wohlhabend. So soll es bleiben! Die Angelegenheit, mit der ich Sie betreuen möchte, ist daher – sagen wir es so – eher politischer Natur und nicht nur im Interesse des Königreichs Bayerns, sondern des gesamten Deutschen Reichs.«

Feilitzsch musterte Hiebler intensiv.

Hiebler hielt seinem Blick stand. Weniger als die Frage der überregionalen Politik beschäftigte ihn im Moment, wie ein Monokel so stabil trotz unterschiedlicher Kopfbewegungen des Trägers in Position bleiben konnte.

Schließlich wandte sich Feilitzsch ab und griff nach einem Schriftstück.

»Dies ist eine Depesche aus Berlin, die mir direkt über den Reichskanzler Bismarck zugesandt wurde«, fuhr Feilitzsch fort und hielt das Schriftstück hoch.

»Vor einigen Tagen wurde der Reichsregierung eine diplomatische Note des Botschafters des Königreichs Schweden überreicht.«

Feilitzsch begann nun, aus dem Text zu lesen. »Eine gewisse Hedda Malmström, geborene Lindahl, aus Kristianstad hat die schwedischen Behörden kontaktiert. Ihr Bruder, ein Herr Jöns Persson Lindahl, sei am 27. November 1887, also vor zwei Monaten, in Würzburg umgekommen. Er wurde mit einem Revolver in der Hand erschossen nahe einer Parkanlage gefunden. Die Gendarmerie Würzburg hat ermittelt und einen Suizid verständlicherweise als Todesursache dokumentiert. Die Schwester des Getöteten bestreitet nun diese Version, will sie doch aus diversen Briefen ihres Bruders nie auch nur den Anflug von Melancholie festgestellt haben. Auch schien dieser Herr Lindahl in seiner Tätigkeit als Landschaftsingenieur in Würzburg nicht allzu beliebt gewesen zu sein. Er beschwerte sich in den Briefen an die Schwester über die Ignoranz und Provinzialität der unterfränkischen Bevölkerung, versprach jedoch, seinen Auftrag vertragskonform zu erledigen. Frau Malmström vermutet daher ein Gewaltverbrechen.«

Feilitzsch legte die Depesche zur Seite und blickte auf Hiebler.

»Liest sich wie die Wahnvorstellungen eines hysterischen Weibsbilds. Natürlich hat sich dieser Schwede selbst erschossen«, sagte Feilitzsch. Er schnaubte kurz und schüttelte verächtlich den Kopf.

»Ein Gewaltverbrechen, das einen Suizid vortäuschen soll? Mit einem Revolver? In Würzburg? Unvorstellbar! Dieser Gärtner war wahrscheinlich beruflich gescheitert, hatte Heimweh oder eine unglückliche Liebschaft hinter sich. Was soll es denn sonst gewesen sein?«

Hiebler nickte bestätigend.

»So weit, so gut, Hiebler, jetzt fragen Sie sich nur, warum ich mich mit dieser Lappalie beschäftigen muss und ausgerechnet Sie deswegen hierher beorderte«, fuhr Feilitzsch fort. »Ganz einfach: Die Geschichte ist politisch geworden. Es gibt ein nationales Interesse an der Aufklärung der Angelegenheit. Zwischen dem Deutschen Reich, England und Frankreich baut sich zunehmend eine Front auf. Da muss man sich Verbündete suchen. Die Reichsregierung hat daher ein sehr großes Interesse an einer Verstärkung der diplomatischen Beziehungen zu den skandinavischen Ländern und vor allem zu Schweden. Der schwedische König scheint ein großer Freund Deutschlands zu sein, und wir brauchen Bündnispartner. Es muss daher alles unternommen werden, um hier vollste Kooperationsbereitschaft zu demonstrieren. Aus diesem Grund war der Reichskanzler eingeschaltet. Und jetzt liegt die Depesche eben auf meinem Schreibtisch. Sie verstehen, Hiebler, oder?«

»Absolut, Herr Minister!«, antwortete er.

Feilitzsch nickte.

»Darf ich nur nachfragen, inwieweit meine Person zur Lösung dieser politischen Angelegenheit beitragen kann?«, hakte Hiebler nach.

Feilitzsch stutzte kurz.

»Na, Sie, Herr Assessor, begeben sich nach Würzburg. Sie nehmen mit der dortigen Gendarmerie Kontakt auf und sammeln ein paar Daten und Dokumente. Anschließend kehren Sie wieder zurück nach München mit dem Beweis, dass ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen ist. Ich schreibe dem Kanzleramt in Berlin, und die Sache ist erledigt! Ich dachte, dass ich mich eindeutig ausgedrückt hätte.«

»Selbstverständlich, Eure Exzellenz!«, erwiderte Hiebler. »Darf ich fragen, wann ich fahren soll und an wen ich mich in Würzburg wenden soll?«

Feilitzsch schob die Augenbrauen zusammen.

»Das muss ich Ihnen nun als Minister nicht wirklich beantworten, oder?«, sagte er mit vorwurfsvollem Unterton in der Stimme und signalisierte ihm mit einer Handbewegung, dass er sich entfernen dürfe.

Hiebler verstand. Er erhob sich und machte eine tiefe Verbeugung. »Vielen Dank, Herr Minister! Vielen Dank auch für Ihr Vertrauen in meine Person!«

Feilitzsch antwortete nicht. Er blickte auf seinen Schreibtisch und klappte die bei Hieblers Eintreffen geschlossene Mappe wieder auf.

»Danke, Exzellenz!«, sagte Hiebler erneut, drehte sich um und durchquerte den Raum.

Er hatte bereits die Türklinke in der Hand, als ihm Feilitzsch hinterherrief: »Ach, und eine Sache noch! Ich denke nicht, dass ich Sie darauf hinweisen muss, dass Sie keiner Seele von unserer Unterredung berichten dürfen. Sie weisen sich in Würzburg als Ministeriumsmitarbeiter aus, dem Einblick in alle Unterlagen gestattet ist. Göbele wird Ihnen ein entsprechendes Dokument ausstellen. Wenn man Sie nach den Hintergründen Ihrer Untersuchung fragt, verweisen Sie auf Ihre Schweigepflicht. Wir haben uns verstanden?«

»Selbstverständlich, Herr Minister!«, antwortete Hiebler und schritt durch die Tür.