3,99 €

Mehr erfahren.

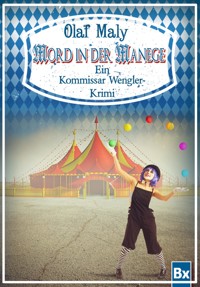

Es ist April in München. Der Fasching ist vorbei, die Biergärten sind noch geschlossen. Auch das Wetter lässt zu wünschen übrig. Um diese Zeit herum nichts Ungewöhnliches. Trostlose Tage eben. Wäre da nicht der Zirkus, der willkommene Abwechslung verspricht. Jedes Jahr um diese Zeit warten alle auf ihn, den Wagenzug, der Träume erweckt. Die kleinen und die großen Kinder. Ein Zug, der uns in eine Welt eintauchen lässt, in der wir auch gerne leben würden, hätten wir nur den Mut dazu. In eine Welt, die wir nicht verstehen, die uns aber immer wieder aufs Neue fasziniert. Es ergibt sich allerdings, dass dieser fahrende Tross gerade hier in München seine schwärzeste Stunde erleben muss. Der Eigentümer, Direktor und Conférencier – kurz, die Seele des Unternehmens – wird tot in der Manege aufgefunden. Rätselhafte Beziehungen, Teil dieser mysteriösen Gesellschaft, machen es nicht einfacher für Kommissar Wengler, den wahren Täter zu finden. Man gibt ihm Hinweise, die nur eine Person infrage zu kommen lassen scheinen. Doch der Kommissar hat zu viel Erfahrung, als dass er sich von solchen Hinweisen beeinflussen ließe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Sammlungen

Ähnliche

Mord in der Manege

Eine Kommissar Wengler Geschichte

Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch meine Lektorin, Theresia Riesenhuber, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt. BookRix GmbH & Co. KG81371 München1

Wenn im April die ersten Krokusse durch den noch halb gefrorenen Boden sprießen, wenn die Sonne die letzten schmutzig-grauen Schneeberge, die man über den Winter aufgeschüttet hatte, langsam wegschmelzen lässt und nur noch schwarz glitzernder Sand übrig bleibt, dort an der Theresienwiese, dann kommt der Zirkus nach München. Jedes Jahr um dieselbe Zeit. Immer in der ersten Hälfte des Aprils.

In Münchens eigenem Zirkus, der während der Winterzeit in einem festen Bau seine glorreichen Tage hat, wurden schon vor Wochen die Zelte zusammengepackt. Man hat sie auf die großen Wagen gebunden, wie alles, was man braucht, um den Kindern große Augen zu machen. Auch den großen Kindern, die nicht herausgewachsen sind aus den blauen Schuhen mit den kleinen Riemchen, den kurzen Röckchen, den zu kurzen Hosen. Der Clown hatte noch seine letzten Tränen vergossen, am letzten Abend, bei der letzten Vorstellung. Tränen, die wie Fontänen aus seinen Augen spritzten. Man musste darüber lachen, wenn er so bitterlich weinte. Er würde seine Kinder nicht wiedersehen. Jedenfalls nicht für eine Weile. Grund genug zu weinen.

Die Musik war zu Ende. Alle standen auf und hofften, dass es nicht das letzte Mal war. Aber die Hoffnung war vergebens. Die Lichter würden ausgehen, die Türen verschlossen, die Ställe für die Tiere würden verwaist sein. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Weihnachten.

Es war Tradition in München, dass man um die Weihnachtszeit in den Zirkus ging. Es gehörte dazu. Weihnachten war nicht Weihnachten, wenn man nicht im Zirkus gewesen war.

Aber Weihnachten war lange vorbei. Die Zeit, in der man nicht genau wusste, was man machen sollte, war angebrochen und würde sich noch Monate hinziehen. Man hatte keinen Halt, man konnte sich nicht auf irgendwelche Tage freuen. Außer Ostern, aber das war zu weit weg. So weit wie der Mond und der Frühling. Ja, da war noch der Fasching, aber der war in München auf ein paar Tage beschränkt. Und auf ein paar Bälle für die Tanzverrückten. Danach kam die Fastenzeit. Nach den Regeln der Kirche durfte man nichts essen, sondern nur trinken. Bier vor allem, und das in jeder Menge. Also hat man den Nockherberg erschaffen. Nicht richtig erschaffen, sondern eher als Tradition weitergeführt, seit dem 17. Jahrhundert. Die Paulaner Mönche haben diese Tradition eingeführt. Da diese sich nur sehr karg ernähren durften und in der Fastenzeit noch weniger zum Essen hatten als ohnehin, kamen sie auf die Idee, flüssiges Brot einzuführen. Das Starkbier eben. Und das schon vor 280 Jahren.

Auch einen Biergarten hat man am 'Berg', wie man diese Stätte gemeinhin nennt – und jeder in München weiß, was damit gemeint ist. Nur, um diese Zeit war der geschlossen. Es war erst April, also noch kein Sommer. Jedenfalls nicht in München. Es dauerte noch lange, bis man endlich wieder in den Biergarten gehen, man an der Isar die Füße in das kalte Wasser stecken und sich eine tropfende Nase holen konnte.

Dazwischen aber gab es den Zirkus auf der Theresienwiese. 'Zirkus Tropkow' stand auf den Plakaten, die man schon Tage vorher auf allen Litfaßsäulen sehen konnte. Wenn auch noch nicht mal ein einziger Wagen angerollt war. Die Vorhut hatte sie angeklebt. Die Kinder liefen dann herum und teilten es jedem mit, der es wissen wollte. Oder auch nicht wissen wollte.

„Der Zirkus kommt!“, riefen sie, „der Zirkus kommt!“

Und sie konnten nicht laut genug schreien.

Dann, an einem Montag – es war immer ein Montag – kamen sie, in einer langen Prozession. Ein Wagen nach dem anderen. Erst die Wagen mit dem blauen Zelt, den großen Stangen und langen Seilen. Dann die kleineren, mit den vergitterten Fenstern für die Tiere. Früher wurden diese Wagen von Pferden gezogen, davor marschierte die Kapelle, die immer diese Musik spielte, die man nur im Zirkus hörte. Marschmusik. Trommelwirbel, wenn es besonders spannend werden sollte. Trompeten für den Clown, der meist stumm seine Späße machte und dem man dadurch eine Stimme verlieh.

Rote Uniformen hatten die Musikanten an, mit goldenen, glitzernden Aufsätzen auf der Jacke und einem goldenen Streifen an der Hosennaht. Der Tambour war immer auch der Conférencier, der während der Vorstellung allen mitteilte, wer als Nächstes seine Kunst darbieten sollte. An diesem Tag, beim Einmarsch in die Stadt, war er der erste, der dem Volk seine Truppe vorstellte.

Nach den großen Wagen und denen mit dem Gitter am Fenster kamen dann die Wohnwagen und die Mannschaftswagen. Den Abschluss bildeten die Versorgungstruppen und der Kassenwagen. Elefanten und Pferde, manchmal auch Kamele, liefen neben den Wagen, bestaunt vom Spalier der Menschen an der Straße, die so etwas oft noch nie gesehen hatten.

Heute waren es Lastwagen, große Trucks, wie man sie nannte, die einfach alles hinter sich herzogen, als wäre es einfache, wertlose Ware. Zirkus ist keine Ware. Er ist eine Institution, ein Traum, den man sehen und erleben kann, in dem man aufgehen kann, ohne eingeschlafen zu sein. Man hat ihm dadurch die Illusion genommen. Die moderne Technik hat ihn der Illusion beraubt und zu etwas Profanem gemacht. Man muss nun träumen, um sich verzaubern zu lassen. Es gab keine Kapelle mehr, die voran marschierte, keinen Tambour, der den Stock schwang und seine mit Gold eingefassten Zähne breit dem Publikum am Straßenrand darbot. Es war einfacher geworden.

An einem Montag im April standen sie einfach auf einmal auf der Theresienwiese und bauten ihr Zelt auf. Für die erste Vorstellung am Mittwochnachmittag. Und keiner hatte am Straßenrand gestanden und ihnen zugejubelt. Sie waren einfach da. Der ganze Zug der Wagen war ganz einfach zur Theresienwiese gefahren, ohne Aufsehen zu erregen. Keiner hat zugesehen. Auch Kinder haben die bunten Wagen nicht mit großen Augen bestaunt. Es gab niemanden, der sie bestaunt hätte. Einfach so, ohne etwas zu sagen, waren sie eingetroffen.

2

Kommissar Wengler mochte Zirkus. Jeden Zirkus. Besonders den Münchener Zirkus. Es war Tradition bei den Wenglers – wie bei vielen Familien in München – um die Weihnachtszeit in den Zirkus zu gehen. Man kaufte die Karten schon für das nächste Jahr, sobald die Vorstellung vorbei war. Es war schon ein Ritual geworden. Wie man den Weihnachtsbaum aufstellte, das Christkind am Heiligabend mit einer Glocke ankündigte und den Weihnachtsteller mit all den süßen Sachen bestückte, die man am Abend zuvor auf dem Weihnachtsmarkt gekauft hatte.

Früher, kurz nach dem Krieg, hatte der Zirkus ein paar Jahre Pause. Auch die Weihnachten waren nicht sehr üppig. Aber sobald es ging, schon wenige Jahre nach Ende des Krieges, führte man den Zirkus weiter. Sogar die Elefanten hatten die zerstörerischen Jahre gut überstanden. Sie waren die Attraktion. Das, worauf man das ganze Jahr gewartet hatte.

Für viele war diese Zeit vorbei. Aber nicht für Herbert Wengler. Jedes Jahr noch leistete er sich eine Karte in der Loge, die zweite Reihe am Ring. Nie die erste Reihe, niemals. In dieser Reihe war man Opfer des Clowns oder des Zauberers, je nachdem, wer gerade jemanden in der Manege brauchte. Meist, um diesen Freiwilligen dann dem Gelächter des restlichen Publikums auszusetzen. Und das war nicht, was er wollte. Er wollte nicht zur Lachnummer werden. Er wollte zum Zirkus.

An diesem Montag im April, an dem der Zirkus in die Stadt kam, hatte er auch nicht daran gedacht, mehr damit zu tun zu haben, als eben seinem Kindheitstraum nachzuhängen und in die Welt der Wunder einzutauchen. Im Gegenteil. Er war missmutiger Laune, als er am Morgen im Büro eintraf. Er warf seine warme Jacke, seinen Schal und den Hut auf einen Stuhl in der Ecke und setzte sich an seinen Schreibtisch.

„Wenn's jetzt nicht bald wärmer wird, Armin, fahr ich in die Karibik!“

„Werden Sie nicht, Herr Kommissar. Dort würden Sie nur zerlaufen wie eine Kugel Eis in der Julisonne. Außerdem müssten Sie dorthin fliegen und das machen Sie ja schon gar nicht.“

„Da hast recht, Armin. Bis ich einmal in eine dieser Konservendosen einsteig, müssen die mich auf einem Stuhl reinfahren, auf dem ich festgebunden bin.“

„Sie könnten mit dem Schiff fahren. Ich glaube, da gehen immer Schiffe hin, von Hamburg aus oder Bremen.“

„Und dann zwei Wochen auf einem Kahn, wo es nur sogenanntes 'gutes' Essen gibt, das ich schon überhaupt nicht leiden kann. Ich musste einmal zu so einem Abendessen, da drüben im Spatenhaus. Mit dem Polizeipräsidenten, glaub ich, oder seinem Vertreter. So genau weiß ich das nicht mehr. Waren viele Leute. Schon ein paar Jahre her. Hab nichts gefunden auf der ganzen verdammten Karte, nichts. Bin danach noch in die Hundskugel und hab mir ein Lüngerl mit Semmelknödel reingezogen. Kann mir gestohlen bleiben, der Fraß. Egal wie viele Sterne der hat. Als ob man die Sterne essen könnte! Aber das Bier wenigstens war gut. Und gute Weißwürste sollen die haben, aber die hol ich mir lieber beim Toni. Kosten die Hälfte.“

„Dann müssen Sie halt hier bleiben und das Wetter ertragen, Herr Kommissar.“

Der Kommissar hatte etwas zugenommen über die Feiertage und die Fastenzeit, die immer seine Lieblingszeit war. Oben am Nockherberg, an den langen Tischen und bei den noch längeren, politischen Diskussionen. Da konnte man nicht ohne etwas zu trinken und zu essen nur einfach so dasitzen und Löcher in die Luft starren, wie er immer sagte. Da musste man eben etwas zu sich nehmen. Und die Diskussionen waren langatmig. Und feucht. 'Schandi' nannte man ihn am Tisch, da jeder wusste, dass er bei der Polizei arbeitete. 'Schandi' war die liebevolle Abkürzung für Gendarm, ein französisches Wort, das man in den bayerischen Sprachschatz übernommen hatte. Nicht ohne ihm ein bayerisches Flair zu verpassen.

Vieles wurde schon zurzeit Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, von den Franzosen übernommen. Es war Mode, sich in Französisch zu unterhalten, und nur wer Französisch konnte, galt etwas in der Gesellschaft. Eine zweite Flut frankophiler Euphorie in Bayern gab es zu Zeiten Napoleons. In dieser Zeit kamen Wörter zustande wie Parasol, der Regenschirm. Wenn man es eilig hatte, war man 'pressant'. In der Kneipe saß man sich vis á vis, heißt: gegenüber. Mit der 'oiden Schäsn', hergeleitet von Kutsche, bezeichnete man – nicht sehr galant – ältere Frauen, denen man die Jahre nur mehr als ansah. Auch Wörter wie Trottoir, Kuvert, Plumeau, und viele andere, fanden den Weg in den bayerischen Sprachschatz, wenn sie auch oft heute etwas ganz anderes bedeuten.

Der Kommissar war also der Schandi, was nicht ohne Respekt zu verstehen war. Man achtete ihn und fand immer ein gutes Wort, um seine Arbeit zu würdigen. Der Heiminger Toni, der den Wurstladen am Viktualienmarkt hatte und ihn gut kannte, da der Kommissar des Öfteren seine Brotzeit dort kaufte, war immer besonders angetan. „Hast jetzt wieder einen erwischt, hab ich in der Zeitung g'lesen. Einen, der's nicht hat erwarten können, auf Staatskosten nach Stadelheim zu ziehen. Wie macht's ihr des nur immer wieder? Respekt, Respekt. Halt's nur unser schöne Stadt sauber und ich mach euch gute Würscht.“ Damit hob er seinen Masskrug und schlug ihn gegen den vom Kommissar, setzte an und leerte ihn in einem Zug. Der Toni brachte gute 180 Kilo auf die Wage, sein Bauch konnte also einiges fassen. Sowohl an Bier als auch an Nahrung. Er war eine gute Seele, der Toni. Seine Frau, die Zenzi, hat ihn viel zu früh verlassen. Einfach so, ist sie eines Tages umgefallen und nicht mehr aufgestanden. Er konnte nicht lange trauern, da er jeden Tag um spätestens 3 Uhr morgens in der Wurstküche stehen musste, damit um 9 Uhr, wenn der Laden aufmachte, die Sachen fertig waren. 'Das hätt sie so wollen', sagte er zu seinen Kunden immer, wenn sie ihn fragten, warum er nicht einmal eine Pause einlegte. Nur zugenommen hat er von diesem Tag an. Er war immer schon ein wenig füllig, wie Metzger es eben sind. Das bringt der Beruf wohl so mit sich. Aber jetzt nahm es Ausmaße an. Besonders auch wegen des Biers.

„Wenn'st so weiter säufst, Toni, haben wir dich nicht mehr lang“, meinten seine Freunde.

„Ja, dann“, erwiderte er darauf immer, „bin ich halt eher bei meiner Zenzi.“

Damit war die Diskussion stets zu Ende und der Toni nahm noch einen kräftigen Zug.

Das war am Wochenende. Heute war Montag und die Diskussionen, ebenso wie die Nachspülungen, hatten ihre Spuren hinterlassen. Besonders im Kopf. Und der tat weh.

„Sei ein bisschen leise heute, Armin. Es tut mir alles weh, als hätt ich einen Kopf voller Nadeln. Nein, mehr, als wäre da ein Hammer, der alle kleinen Nadeln irgendwo einschlagen will. Nimm ein bisserl Rücksicht.“

„Ja, Herr Kommissar, die Diskussionen bringen doch sowieso nichts, machen nur einen schlechten Kopf. Sehen Sie ja. Lassen Sie doch die Großköpfe ihre Sachen machen, wie sie's wollen.“

„Großkopferte heißt das, Armin, Großkopferte.“

Damit war Stille. Jeder gab sich seiner Arbeit hin und versuchte, möglichst kein Geräusch zu machen. Außer die Tauben, die sich nicht davon abbringen ließen, ständig auf dem Fenstersims herumzulaufen. Einem Fenstersims aus Blech. Rostfrei. Auch nicht, wenn der Kommissar böse Blicke in Richtung Fenster warf.

3

Es war kalt, nass und regnerisch. Den ganzen Tag schon sah es aus, als würden die tief hängenden, schwarzgrauen Wolken irgendwann einmal auf den Boden fallen und alles was dort war erschlagen. Aber trotz des Wetters musste man alles aufbauen. Am Mittwoch war die erste Vorstellung. Zwei Tage Zeit, alles herzurichten.

Karl Lautermann der Dritte, wie er sich nannte, war dabei, seinen Leuten Anweisungen zu geben, wie man das Zelt errichten musste. Er hatte sich extra noch Personal von der Arbeitsvermittlung geholt, was er immer tat, wenn mehr Leute gebraucht wurden, als er hatte. Man brauchte diese zusätzlichen Arbeiter nur für den Tag, an dem das Zelt zu errichten war. Und dann wieder, wenn man es abbauen musste. Dazwischen war keiner zusätzlich nötig, den man nicht ohnehin schon hatte.

„Ja, stellt's euch doch nicht so blöd an, ihr besoffenen Idioten! Wofür zahl ich euch eigentlich, wenn keiner weiß, was man hier machen soll? Und macht's mir nichts kaputt, ihr Halbaffen! Da kann ich ja meine Tiere besser trainieren, wie euch.“

„Ja, dann nimm doch deine blöden Viecher, wenn's die besser können!“, kam es aus der Menge zurück.

„Halt's Maul und schaff. Ich zahl euch nicht zum Reden, nur zum Arbeiten.“

„Sklaventreiber, elendiger“, kam es wieder zurück.

Die dicken, schweren Stämme, die das Rückgrat des Zeltes ausmachten, waren schon errichtet. Sie waren vom Regen nass und glitschig, aber man hatte es geschafft, sie aufzurichten. Wenn auch mit viel Fluchen und heimlichen Gebeten. Die Planen kamen als Nächstes. Sie waren schwer, sehr schwer, und mussten mit Flaschenzügen auf den Masten hochgezogen werden. Endlich oben angekommen, musste einer der Arbeiter hinaufklettern und sie am Mastende erst mit dem dafür vorgesehenem Loch an den Pfosten einfädeln und danach mit dicken Seilen befestigen. Dann wurden die einzelnen Bahnen mit Schnüren zusammengebunden und die Seile am unteren Ende mit langen Heringen im Boden verankert. Es dauerte den ganzen Tag, das Hauptzelt aufzurichten. Da nach Stunden bezahlt wurde, gab es keine Pause. Zeit war Geld. Gegessen wurde, wenn man einmal für ein paar Minuten nichts zu tun hatte. Den Gang zur Toilette musste man sich verbeißen, solange, bis jemand die Stelle für einen ausfüllen konnte. Und dann gab es wieder die Kommentare von Herrn Lautermann dem Dritten, dass man sehr wohl ohne diese Halbdeppen auskommen könne, die nur immer einen Grund suchten, nichts zu tun. Nur wenn er eine Pause machte, war das in Ordnung.

„Ich bin hier der Boss, falls ihr nichtsnutzigen Faulpelze das noch nicht bemerkt haben solltet. Wenn nicht, kann ich euch auch einen Tritt geben, dass ihr von hier bis an die Bavaria fliegt, dann wisst ihr's.“

Die Bavaria ist die weibliche Symbolgestalt und Patronin von Bayern, die Mitte des 19. Jahrhunderts vor der Ruhmeshalle errichtet wurde. Dort thront sie nun, mit dem bayerischen Löwen an ihrer Seite, über München, Bayern und der Theresienwiese.

Es wurde bereits dunkel, als Karl Lautermann der Dritte endlich den lange ersehnten Befehl gab, aufzuhören. Die Hauptarbeit war getan. Das Dach war oben, die Seitenwände waren provisorisch befestigt und mussten nur noch endgültig verzurrt werden. Den Rest konnten seine Leute selbst erledigen. Er schickte alle, die er zusätzlich angeheuert hatte, mit einem kleinen Umschlag nach Hause. Kein Danke, keine Erwähnung von Zufriedenheit, kein Wort in dieser Hinsicht. Er war nicht der Mensch, den man um Rat fragte oder Verständnis bat, wenn man etwas auf dem Herzen hatte. Er war ein Mensch, den man besser vergaß, wenn man nicht um ihn herum war. Oder mit ihm zu tun haben musste.

4

Karl Lautermann der Dritte war der Besitzer des Zirkus Tropkow. Er hatte die Tochter des letzten Tropkow, Elfriede Tropkow, geheiratet. Er war der Conférencier, als der alte Vladimir Tropkow noch der Chef war. Sie, die Elfriede Tropkow, war Seiltanzakrobatin. Das war lange her, und heute, nach vielen Jahren, hatte sie sich auf Hunde verlegt. Sie trainierte Hunde, durch Reifen zu springen, auf den Vorderfüßen zu laufen, aufeinander gestützt aufrecht auf zwei Beinen hintereinander her zu laufen. Sie schoben kleine Kinderwagen oder sprangen einfach herum, um dann mit Marschmusik die Manege entlangzulaufen. Nicht der Zirkusakt, der sie berühmt gemacht hätte, der sie aber dennoch im Zirkus bleiben ließ. Und das musste sie. Sie brauchte den Zirkus zum Leben. Wie Atmen oder Essen. Ohne Zirkus konnte sie nicht existieren.

Die Ehe war über die Jahre eher zu einer Zweckverbindung geworden. Karl Lautermann war zwar immer noch der Conférencier, auch wenn er mittlerweile viel von seiner schlanken, rassigen Figur eingebüßt hatte. Das war es, was Elfriede an ihm vor der Ehe immer so fasziniert hatte. Heute war er schwergewichtig, mit einer roten, dicken Nase und nur noch wenigen, schwarzen Haaren, die er von hinten nach vorne kämmte und die unverrückbar auf seinem Kopf klebten. Es wuchsen ihm Haare wild aus den Ohren und der Nase, die er sich weigerte abzuschneiden. Es störe ihn nicht. Und es tat seiner Erscheinung keinen Abbruch, meinte er. Nur Elfriede sah das anders, aber das war ihm egal. Im Ring, wenn er seine Ansagen machte, sah man es nicht. Er hatte dann immer seinen roten Mantel, ein weißes Hemd, die goldfarbene Weste und eine schwarze Hose an. Die Hose war mit einem schwarzen, breiten Band am Bund gehalten. Das hatte den Vorteil, dass man, je nach Größe des Bauchumfanges, die Hose nicht immer ändern musste. Inzwischen war ein Spalt von mindestens 10 Zentimetern zwischen Knopf und Knopfloch. Das Band hielt die Hose dennoch oben.

Aber auch Elfriede war nicht im jungen Alter verharrt geblieben. Sie hatte sogar noch mehr an die Zeit verloren als nur ihr jugendliches Aussehen. Sie hatte ihren Stolz verloren. Wie schön war es immer gewesen, wenn sie sich nach ihrem Auftritt mühelos vom Seil schwang und leichtfüßig wie eine Feder auf dem Boden zu stehen kam. Dann applaudierten die Menschen, hatten sie in ihr Herz geschlossen, und sie das Publikum in das ihre. Lächelnd und voller Stolz ob ihrer Kunst verbeugte sie sich mehrmals und verschwand, leicht tänzelnd, hinter dem Vorhang.

Karl konnte das nicht verstehen. Er hatte keine Auftritte mehr. Er war der Ansager, der die Attraktionen verkündete. Er selbst war nie eine richtige Attraktion. So konnte er nicht verstehen, was es bedeutete, Applaus zu bekommen, so viel, dass man davon leben konnte. Sie brauchte nichts zu essen, nichts zu trinken. Sie war berauscht und unendlich glücklich in diesen Momenten. Es hatte lange gedauert, darüber hinwegzukommen und es nicht mehr zu brauchen, diese Droge.

Und dann war es auf einmal zu Ende. Sie konnte das Gleichgewicht nicht mehr halten. Es kostete sie unheimlich Energie und machte ihr Angst, dort oben auf einem 5 Zentimeter dicken Draht zu laufen. 'Wenn man Angst hat', hatte ihr Vater immer gesagt, 'muss man aufhören. Die Angst ginge nicht mehr weg, würde nur größer. Angst ist der Feind der Freiheit, das zu tun, was man machen möchte.'

Karl Lautermann der Dritte hatte kein Verständnis für ihre Lage und war damit auch keine Hilfe, als sie diese Hilfe am Nötigsten brauchte. Nächtelang hatte sie schlaflos im Bett gelegen, neben ihr der Mann, der alles was er hatte, nur hatte, weil er sie geheiratet hatte, und der nicht auch nur das geringste Verständnis für ihre Situation aufzubringen in der Lage war. Das einzige, was sie immer wieder von ihm hörte, war, sich nicht so anzustellen. Sich nicht anstellen.

Nun hatte sie ihre Hunde, die ihr ganzes Leben waren und wahrscheinlich bis zu ihrem Ende sein würden. Es waren Straßenköter, wie man sagte, aber dennoch schlau und gefügig genug, einige einfache Kunststücke zu lernen. Mit diesen kleinen Wunderhunden trat sie jeden Abend auf, wenn Vorstellung war, und begeisterte damit hauptsächlich die Kinder, die sich vor Lachen nicht halten konnten. Es gab auch Applaus, aber der galt mehr den Hunden als ihr. Und das war ihr wohl bewusst, wenn sie auch ein Lächeln hervorbrachte, bevor sie den Ring verließ.

Elfriede war im Wohnwagen und bereitete das Essen vor. Sie wusste, dass die Arbeit draußen zu Ende war. Es war Stille eingekehrt, dort auf dem Platz, auf dem man das Zelt aufbaute. Den ganzen Tag hatte sie Karl brüllen hören, Anweisungen geben, fluchen, schimpfen und drohen. Er würde jeden Moment hereinkommen und seine Unzufriedenheit wieder an ihr auslassen. Sie war es gewohnt. Nahm es hin.

Als er die Tür öffnete, schmiss er nur seinen schmutzigen Mantel auf das Bett. Seine verschlammten Schuhe zog er nicht aus. Zuviel Mühe. Er war hungrig. Ihm war kalt. Sie stellte ihm das Essen auf den Tisch und meinte, sie müsse noch nach ihren Hunden sehen. Damit begab sie sich auf den Weg zum Hundewagen, setzte sich auf einen Ballen Stroh, rauchte eine Zigarette und spielte mit ihrer Schar Hunde. Sie gaben ihr die Ruhe, die sie brauchte.

5

Der Dienstagmorgen fing an, wie der Montag aufgehört hatte: Es war nass und kalt. Ungemütlich hingen die Wolken über der Theresienwiese und wollten einfach nicht gehen. Es war, als hätten sie sich für immer dort oben eingenistet und sich gesagt, jetzt machen wir mal ernst mit dem schlechten Wetter. Lass uns den Münchenern mal zeigen, was wir können.

Im Wohnwagen der Familie Lautermann war kein Licht. Alles schien noch zu schlafen, der ganze Zirkus hatte scheinbar noch keine Lust aufzustehen. Das war nichts Ungewöhnliches, da die Vorstellungen meist bis spät in die Nacht gingen und man danach noch auf eine Flasche Bier zusammen saß. Aber es waren noch keine Vorstellungen. Man baute auf, und das musste man von Sonnenaufgang bis es dunkel wurde.

Es klopfte heftig an der dünnen Tür. Es hätte nicht viel Kraft gebraucht, sie gewaltsam aufzustoßen. Elfriede zog sich, so schnell sie konnte, ihren Morgenmantel an und öffnete. Antonio Cabrera, der Trapezkünstler und Fangmann der drei Cabreras, war an der Tür. Sie standen sich gegenüber, sahen sich an. Elfriede wusste sofort, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. So hatte sie Antonio noch nie gesehen. Er war weiß im Gesicht, seine Haare waren total durcheinander, sein Mantel war nur notdürftig in Ordnung gebracht und er brachte keinen Ton heraus.

„Was ist los, Antonio?“

„Kommen Sie mit, Chefin. Muss ich Ihnen zeigen. Kann ich nicht sagen.“

Antonio ging voraus. In schnellen Schritten ging er voraus in Richtung Zelt, machte den Eingang auf, indem er eine Plane zur Seite schob, und zeigte auf die Mitte des Ringes, der schon teilweise eingebaut war. Elfriede war ihm nachgeeilt und ging durch die aufgehaltene Plane auf die Stelle zu, die ihr Antonio zeigte. Dort lag, seitlich, mit dem Gesicht nach oben, Karl Lautermann der Dritte auf dem nassen Rasen, den man noch nicht mit Spreu und Holzmehl zugeschüttet hatte. Elfriede schlug sich die Hand vor den Mund, um nicht zu schreien anzufangen. Sie wollte nicht schreien, sie wollte gefasst sein, der Situation ruhig gegenüber stehen. Warum wusste sie nicht. Vielleicht hätte Schreien ihre Angst genommen, die Angst, die einen befällt, wenn man etwas erfahren muss, was man zwar ahnt, aber noch nicht bestimmt weiß. Sie ging ganz langsam in Richtung ihres Mannes, kniete sich neben ihn und fasste ihn an, nur um ihre Hand blitzschnell wieder zurückzuziehen. Er war schon kalt. Tote sind kalt, haben kein Leben mehr, das ihnen die Wärme gibt. 'Es ist wirklich nicht angenehm, einen Toten anzufassen', dachte sie sich. Und schon gar nicht, wenn es der eigene Mann ist. Sie sah hinüber zu Antonio, der immer noch am Rand der Manege stand und darauf wartete, was als Nächstes passieren würde. Sie stand langsam auf, ging in Richtung Ausgang, ohne noch einmal nach ihrem Mann zu sehen und sagte leise, aber gefasst, im Vorübergehen: „Wir müssen die Polizei anrufen, Antonio. Stell bitte sicher, dass hier niemand hereinkommt, bevor die Polizei da ist.“ Damit verließ sie das Zelt, ging zum Wohnwagen und wählte auf ihrem Handy 110.