Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Sissi Sommer, Klaus Vollmer

- Sprache: Deutsch

Sommer im Allgäu: Während der angesagtesten Allgäuer Hochzeit wird die Braut ermordet. Sissi Sommer von der Kripo Memmingen beginnt zu ermitteln, doch irgendwie haben alle etwas zu verbergen: der zwielichtige Landarzt und der selbstherrliche Dorf-Casanova, der bankrotte Bräutigam und der schnüffelnde Reporter. Eines allerdings ist Sissi und ihrem Kollegen schnell glockenklar: Die angebliche Idylle stinkt zum Himmel . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 586

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Barbara Edelmann besuchte die kaufmännische Realschule der Englischen Fräulein in Mindelheim und verließ diese mit einem widerwillig absolvierten Realschulabschluss. Nach Jahrzehnten in diversen Bürotätigkeiten und etlichen ausgeschlagenen Stellenangeboten (Werbeagentur, eine Firma in New Jersey – da hätte sie »ihr Tal« verlassen müssen …) machte sie sich mit einem Büroservice selbstständig.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

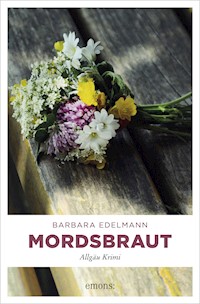

© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/Francesca Schellhaas Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-584-6 Allgäu Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

PROLOG

Die schlanken Finger, die das Pistolenmagazin befüllten, zitterten nicht. Gelassen und absolut routiniert schoben sie eine glänzende Patrone nach der anderen in das Edelstahlgehäuse. Es klickte mechanisch.

Sommerliche Hitze hatte sich im Zimmer verfangen. Etwas entfernt läuteten Kirchenglocken das Wochenende ein. Im Hintergrund lief der Fernseher. Eine adrett frisierte Sprecherin verlas die neuesten Nachrichten mit gelassener Miene. Niemand sah hin.

Draußen weinte ein Kind. Ein zweites fiel ein und heulte mit. Weiter entfernt durchschnitt das raue Motorengeräusch eines Traktors die schwüle Luft. Aromatischer Kaffeeduft erfüllte den Raum.

»Man sollte nie etwas wegwerfen, das man noch gebrauchen kann«, flüsterte eine heisere Stimme und schob das Pistolenmagazin mit einem Ruck in den Schaft einer Waffe. Es machte »klick«, und das Magazin rastete ein.

»Kommst du bald?«, ertönte vom Nebenzimmer eine Stimme. »Wir haben nicht mehr viel Zeit!«

SAMSTAG

Sommerlich still war es im Allgäu. Ungefähr zwanzig Kilometer von Memmingen entfernt liegt Legau, ein schmuckes, idyllisches Dorf nahe der Iller zwischen Memmingen und Kempten, und brütete an diesem wunderschönen Tag in der Augusthitze.

Auf den Wiesen rings um den Ort stand das Futtergras kniehoch, am Feldrand wiegten sich Mohnblumen und Margeriten in der Brise des sanften Adriawindes, der die heiße Luft etwas erträglicher machte, und die Landwirte – alle, die nicht eingeladen waren – brachten den Siloschnitt dieses Jahres mit schweren Traktoren nach Hause.

Nur vereinzelt wurde die sommerliche Stille vom Schnurren eines Automotors unterbrochen, und das Legauer Freibad war so überfüllt, dass der Bademeister keine neuen Gäste mehr hereinlassen konnte. Wer konnte, tauchte ins kühle Nass in einem Badesee oder verkroch sich unter die schattige Markise seiner Terrasse. Ein idealer Tag für eine Hochzeit.

»So a schöne Braut!« Erna Dobler nickte wohlwollend zu dem mit lachsfarbenen Rosenbuketts geschmückten Brauttisch an der Stirnseite des Saales und fächerte sich mit ihrer Glückwunschkarte Luft zu.

Marie und Alexander Kromer hatten zu ihrer Hochzeit geladen, darum waren an diesem herrlichen Samstag im August alle im »Schwanen« erschienen, die mit dem Brautpaar irgendwie verbandelt, verwandt oder auch nur bekannt waren.

Die Brautleute hatten Glück, denn es war einer dieser Sommertage, an die man sich lange erinnerte, wie geschaffen, um die idealen Fotos für Hochglanzprospekte oder Ansichtskarten zu knipsen. Ein strahlend blauer bayerischer Himmel spannte sich über dem Allgäu. Die Augustsonne beschien respektable Bauernhäuser, kleine Bungalows und den stillen Wald nahe der Iller mit ihren warmen Strahlen. Vereinzelt trudelten kleine Schäfchenwolken in einer unregelmäßigen Bahn nach Frankreich hinüber und ließen sich von der milden Sommerbrise treiben.

Die Kronen der Bäume in Legau, gleich neben dem Marienbrunnen am Marktplatz, raschelten müde und trocken mit ihrem Laub. Kein Mensch bewegte sich in der Sommerhitze, außer einigen fleißigen Landwirten mit ihren Ladewagen, die zur Heuernte unterwegs waren. Alle Geschäfte hatten geschlossen, und nur vereinzelt kämpfte sich ein tapferer Tourist in Radlerhosen heftig strampelnd über glühend heißen Asphalt in der Hoffnung, bald auf einen schattigen Biergarten zu stoßen, um sich dort die durstige Kehle mit einem kühlen Weizenbier zu tränken. Überall war es sommerlich still, nur im altehrwürdigen »Schwanen«, einem großen Landgasthof mit Ballsaal, ungefähr vier Kilometer von Legau entfernt, herrschte Hochbetrieb.

»Ja, wirklich. So eine schöne Braut, gell?« Anstatt einer Antwort wiederholte Pfarrer Sommer den Satz von Erna Dobler, mit der er schicksalsergeben an einem großen, lang gezogenen Tisch direkt neben der Tribüne gelandet war, und deutete auf die festlich geschmückte Brauttafel.

Erna Dobler, ihres Zeichens resolute Witwe mit einem Hang zu hochprozentigen Stärkungsmitteln und dem, was man gemeinhin in dieser Gegend »Leut’ ausrichten« nennt, die Brieftaube des Ortes, die alles über jeden wusste und ihr Glück noch gar nicht fassen konnte, mit dem Herrn Pfarrer am selben Tisch gelandet zu sein, drehte den Kopf und musterte das frisch getraute Paar.

»Sie trinkt ein bisserl viel, finde ich«, antwortete sie dann und fächelte sich mit ihrer goldgeprägten Glückwunschkarte, die sie wegen des großen Andrangs und weil es ihr grundsätzlich wehtat, sich von Bargeld zu trennen, noch nicht abgegeben hatte, weiter Luft zu.

Der Festsaal des »Schwanen« war beinahe voll. Immer wieder durchquerten neue Gäste im besten Sonntagsgewand schwitzend die holzgetäfelte Eingangstür, blickten suchend am Saaleingang nach dem Brautpaar, gaben mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge und Glückwünsche sowie prall gefüllte Briefumschläge mit Geldgeschenken ab und suchten sich dann Plätze an den mit lachsfarbenen Rosen dekorierten Tischen.

Im Saal drängte sich ein repräsentativer Querschnitt der Legauer Bevölkerung, denn zu einer Bauernhochzeit wurde alles eingeladen, was Rang und Namen oder Braut und Bräutigam im vergangenen Halbjahr beim Bäcker getroffen und gegrüßt hatte. Je mehr Gäste, desto mehr Geldgeschenke, lautete die eiserne Regel. Außerdem war eine solche Hochzeit eine Spitzengelegenheit, anderen mal zu zeigen, wie man richtig feiert, wie viele Leute man kannte und wie beliebt man war. Jeder zog sein bestes Gewand aus dem Schrank, entfernte die Mottenkugeln oder die Lavendelsäckchen, ließ sich beim Friseur Reisacher eine Wasserwelle legen oder die Brauen färben, putzte die guten Schuhe und nahm sich vor, so richtig die Sau rauszulassen, denn immerhin befand man sich im Allgäu, und die Allgäuer können die Feste feiern, wie sie fallen. Sie haben immerhin einen Ruf zu verteidigen.

Manchmal allerdings schlagen die Allgäuer ein wenig über die Stränge, denn sie sind ein temperamentvolles Völkchen und überschätzen gelegentlich ihre Fähigkeiten und ihre Fahrkünste. Die Straßenverkehrsordnung plus aller dazugehörigen Gefahrenschilder inklusive Geschwindigkeitsbegrenzungen werden ab zwei Promille undeutlich und verschwommen wahrgenommen, aber das sind andere Geschichten, von denen die Polizei in Memmingen ein melancholisches Liedchen singen könnte, wenn sie dürfte.

Die Hochzeit, die im »Schwanen« gefeiert wurde, umfasste ungefähr zweihundert geladene Gäste, was ein Ergebnis des regen gesellschaftlichen Lebens auf dem Land war. Es kommt nämlich durchaus vor, dass beide Teile des Brautpaares in verschiedenen oder sogar denselben Vereinen engagiert sind. Diese Mitglieder müssen alle eingeladen werden, und so kommen oft einmal im Nullkommanichts ein paar hundert Leute zusammen. Man unterschätzt gern, wie viele Leute sich bei der freiwilligen Feuerwehr, der Jagdgenossenschaft, dem katholischen Frauenbund, den Motorsportfreunden, dem Obst- und Gartenbauverein und noch einigen anderen Gemeinschaften tummeln.

An diesem Samstag handelte es sich um eine wirklich große Hochzeit – sie war sozusagen das Ereignis des Jahres. Der Bräutigam Alexander Kromer, hoffnungsvoller Sprössling zweier arbeitsamer, in Ehren ergrauter Landwirte, war vor einigen Jahren aus dem Drillich in den Zweireiher geschlüpft und hatte beschlossen, anstatt Futtermais Fotovoltaikanlagen zu verkaufen. Dann warf er die Mistgabel in die Ecke und kaufte sich ein neues Mobiltelefon, gab den Traktorschlüssel seinem Vater und spielte dafür mit einem neuen SUV. Er setzte sich vor seinen blinkenden Apple-Computer und blieb dort ein paar Jahre sitzen. Die Eltern des Bräutigams, anständige, rechtschaffene Leute, die seit der aussichtsreichen Existenzgründung ihres einzigen Sohnes die Landwirtschaft zu zweit in der seligen Hoffnung weiterführten, erst mit Mitte achtzig vom Schlag getroffen zu werden und nicht schon vorher, da kein Nachfolger für den Hof in Sicht war, seitdem ihr Sohn Alexander lieber im Anzug zu Geschäftsessen ging anstatt morgens um fünf in den Stall, saßen mit am Tisch und mühten sich redlich, der Veranstaltung etwas abzugewinnen.

Für diesen Tag hatten sich die beiden Eltern festlich herausgeputzt. Adelheid Kromer, eine stämmige, resolute Frau in den Sechzigern, trug ein taubenblaues Landhauskleid mit Messingknöpfen und dazu unter ihrer Betondauerwelle ein schmallippiges, festgetackertes Lächeln, mit dem sie die Gäste begrüßte und die Feier überwachte. Ihr Mann Beppo versteckte sich meistens im Windschatten seiner Frau, wo es sicherer war, denn Adelheid hatte in jeder Beziehung, auf dem Hof und auch an diesem denkwürdigen Tage, die Hosen an, die sie niemals auszuziehen gedachte.

Beppo Kromer, der Vater des Bräutigams, war ein kleiner, spindeldürrer Mann mit einem Vogelgesicht, gleichfalls in den Sechzigern, der trotz seiner Körpergröße von gerade mal einem Meter achtundsechzig und fünfundsechzig Kilo Körpergewicht eine beneidenswert zähe Konstitution besaß, selten schlief, niemals Pause machte und nur eine große Liebe hatte: die Jagd. Leider ließ ihn Adelheid selten gehen, denn sie hasste es, Wild zuzubereiten, Schrotkugeln aus Rehböcken zu pulen, und hatte für Beppo, wenn er wirklich einmal fünf Minuten freihatte, immer eine Arbeit, mit der er im Hof gehalten werden konnte. Beppo trug seinen einzigen schwarzen Anzug, den Adelheid schon vor Wochen hatte reinigen lassen und der zu allen Gelegenheiten wie Trauungen, Beerdigungen, Taufen und Konfirmationen eingesetzt werden konnte. Er rechnete sich schon den ganzen Tag in Gedanken immer wieder aus, was es wohl kosten würde, wenn der Wirt vom »Schwanen« die Rechnung präsentierte, worauf er jedes Mal seufzte, aber so dezent, dass es Adelheid nicht hören konnte.

Adelheid, die Bräutigammutter, war Vorsitzende des katholischen Frauenbundes, den sie mit eiserner Hand führte. Ja, sie gab sogar gelegentlich Pfarrer Sommer gut gemeinte Vorschläge bezüglich seiner Predigten, denn niemand war vollkommen, außer Adelheid natürlich. Sie war einer jener Menschen, mit denen man sich nur aus Unkenntnis oder Größenwahn anlegt, denn meistens war mit ihr nicht gut Kirschen essen.

Wollte man um Legau herum ein wirklich großes Fest feiern, so blieben eigentlich nur der »Schwanen« oder der »Gromerhof«, die beiden einzigen Lokale mit Räumlichkeiten, die einen Andrang in dieser Größenordnung fassen konnten.

Erna Dobler sah sich im Saal ein wenig um und fing dabei einen Blick von Adelheid Kromer auf, der sie auf der Stelle hätte töten können, aber sie erwiderte ihn ungerührt und wedelte sich mit der Karte Luft zu.

»Die hätten hier schon mal renovieren können«, sagte sie zum Pfarrer und warf einen missbilligenden Blick auf das Mobiliar und die geschwärzten Deckenbalken des Festsaales, in denen sich der Rauch von Millionen Zigaretten, kubikmeterweise alkoholseliger Bierdunst und die Erinnerungen an ungezählte Hochzeiten für alle Zeiten verfangen hatten.

Vor dreihundert Jahren war ein müder hungriger Kutscher an dem Ziegelbau in Ausnang vorbeigekommen, hatte für einen Humpen Gerstenbier, eine Brotsuppe und ein Nachtlager im Heu neben seinen Rössern ein paar Dukaten dagelassen und den Vorfahren von Alois Huber, den Schwanenwirt, auf die Idee gebracht, das zukünftig mit allen Leuten zu machen, die vorbeikamen, was über die Jahrhunderte prima funktionierte.

Seit der Postkutschenzeit war im Lokal nicht bemerkenswert viel geändert worden, wenn man vom Anschluss an Strom und Wasser absah. Das ganze Gebäude, Hunderte von Jahren alt, trotzte seit Ewigkeiten Wind, Wetter und allen Regierungen, deren krude Regelungen an ihm vorbeigezogen waren wie sämtliche Unwetter seit dem Dreißigjährigen Krieg. Es war düster, von innen und von außen, aber immerhin hatte der Wirt vor ein paar Jahren gedacht: Die verirrten Radler, die eigentlich zum »Gromerhof« wollen und sich verfahren haben, kann ich auch noch bedienen, und ein paar Tische und hölzerne Klappstühle auf Metallbeinen unter die raschelnden Kastanienbäume neben den murmelnden Bach gestellt, was dem Lokal ein beinahe mediterranes Ambiente verpasste, wenn man vom Misthaufen des Nachbarhofes absah. Gelegentlich sah man ein paar verirrte Holländer, die ja bekanntlich überall in Europa herumkommen, neben den mit Geranien bepflanzten Blumenkübeln sitzen und verzweifelt im »Shell«-Atlas blättern, während sie eisgekühlte Getränke genossen. Aber das größte Geschäft machte der »Schwanen« seit vielen Jahrzehnten mit Feiern in jeder Größenordnung.

Im Inneren des Gebäudes herrschte dumpfes Zwielicht, was einerseits gemütlich und für die älteren Damen schmeichelhaft, aber etwas unpraktisch war, denn das aufgebaute Kuchenbuffet konnte sich wirklich sehen lassen. Alle Anwesenden inspizierten das Buffet genau. Bei einer großen Hochzeit ist es durchaus üblich, dass Angehörige und Freunde selbst gebackenen Kuchen mitbringen, und der Tisch bog sich unter Walnusstorten, Apfelstreuselkuchen, Donauwellen, vier verschiedenen Variationen von Käsekuchen und sogar einer Schale mit Schokoladenmuffins, die ein wenig verloren am Rande stand. Die Muffins sahen aus wie die armen Verwandten der Käsesahne, und niemand nahm sich einen. In der Mitte des Tisches prangte die Hochzeitstorte, die aus sieben Schichten bestand und so schön war, dass man sie eigentlich nicht hätte essen dürfen. Allein wegen des Preises dieser Torte hatte Beppo Kromer, der Bräutigamvater, mehr als einmal gehaltvoll geseufzt. Aber sie sah wunderbar aus, und das war die Hauptsache.

Die Einrichtung im »Schwanen« war bäuerlich-rustikal. Die Leute kamen nicht wegen des Interieurs, sondern weil sie feiern wollten. Einem anständigen Allgäuer ist es wichtig, was er auf dem Teller hat, und nicht, wie der Teller aussieht. Den kann man nicht essen.

Links vom Eingang zog sich die große hölzerne Tribüne von einer Wand zur anderen, und die Musikkapelle hatte sich darauf schon häuslich eingerichtet. Alle Musiker hielten ihre Instrumente fest und warteten auf ihren Einsatz, schielten aber begehrlich auf die Platten mit Kuchen und Torten.

Erna Dobler und der Pfarrer hatten sich wie alle anderen mit Kaffee versorgen lassen, den eine in ein festlich geschnittenes Dirndl verpackte Bedienung ohne zu fragen in einer Thermoskanne auf den Tisch knallte. Danach hielt der Dirigent der Musikkapelle eine forsche Ansprache, machte an den richtigen Stellen Pausen, damit die Leute lachen konnten, und gab dann das Kuchenbuffet zum Abschuss frei. Braut und Bräutigam waren beide im Musikverein (Klarinette und Trompete) und damit für etliche Anekdoten gut, denn alle hatten schon immer gewusst, dass die beiden mal zusammenkommen und heiraten würden, so der Kontext der Rede des Dirigenten, wenn man die anzüglichen Stellen ausließ.

Pfarrer Sommer aß sein zweites Stück Träubleskuchen, eine schwäbische Spezialität, die aus Johannisbeeren und Baiser bestand, Erna hielt sich an die Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Davon standen vier verschiedene Variationen auf dem Tisch, und Erna hatte sich vorgenommen, alle zu probieren. Sogar das Brautpaar war beschäftigt, sich gegenseitig mit Kuchen zu füttern, und die Welt schien in Ordnung.

»Die sollen ruhig trinken. Ein Gläsle Roter ist doch erlaubt bei einer Hochzeit.« Der Pfarrer beugte sich nach vorn und brüllte Erna Dobler ins Gesicht, denn die Musikkapelle hatte mit einem kräftigen Marsch den Nachmittag eingeleitet.

»Rotwein? Statt Kaffee? Am Nachmittag?«, brüllte Erna zurück. Am Nebentisch, wo Bäckermeister Faller mit seiner ganzen Familie saß und über den Kuchen lästerte, denn seiner wäre garantiert besser gewesen, wurde man auf die beiden aufmerksam und sah hinüber. Der Pfarrer winkte kurz an den Nebentisch und wandte sich dann wieder Erna zu.

»Raus aus der Kirche und gleich den ersten Schoppen, ich weiß nicht«, sagte Erna und blickte den Pfarrer mit funkelnden Augen an. Das war ein Blick, der jeden Widerspruch sinnlos machte. In der Welt von Erna Dobler gab es nur ein Gesetz, und das war ihres. Sie war die moralische Instanz des Dorfes, gleich neben Adelheid Kromer, der Bräutigammutter, und dem lieben Gott. Erna war auch Nachrichtenbörse und bisweilen die Überbringerin meist schlechter Botschaften, denn die machten ihr viel mehr Spaß. Selten waren es gute.

»Na ja …« Pfarrer Sommer fächelte sich verlegen mit der Hand Luft zu. Seine Soutane war nicht für den Allgäuer Sommer gedacht, sondern eher für die flüsternde Kühle einer gotischen Kirche oder eines Barockgebäudes mit dicken Mauern, vergoldeten Putten und geschnitzten Heiligen. Hier im Festsaal fühlte er sich ein wenig unwohl, aber als Pfarrer, der die Trauung abgehalten hatte, wurde er selbstverständlich zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Er war ein hoch aufgeschossener älterer Herr um die sechzig mit einem Kugelbauch, vollem grauen Haar und verschmitzt funkelnden braunen Augen. Schon mehr als einmal war er mit »Don Camillo« verglichen worden, was nicht zuletzt davon herrührte, dass er gern mal im »Mohren« in Legau eine kühle Halbe trank, am Stammtisch mitphilosophierte und seiner Meinung gelegentlich mit dem nötigen Nachdruck, also mit der Faust auf dem Tisch, zur Beachtung verhalf. Er liebte gutes Essen und gehaltvolle Getränke und konnte auch in seinem fortgeschrittenen Alter mit Mineralwasser nichts anfangen, was ihm schon mehr als einmal den Spitznamen »Don Promillo« eingebracht hatte. Allerdings flüsterte man das nur hinter vorgehaltener Hand, denn Pfarrer Sommer war eine Respektsperson und absolut gnadenlos in seinen Predigten, bei denen er mit Begriffen wie »Hölle« und »Verdammnis« um sich warf, bis die kleine Schar der anwesenden Gläubigen sich verschreckt in die hölzernen Bänke duckte. Aber eigentlich war Pfarrer Sommer ein äußerst umgänglicher Geistlicher und war heute, bis auf die Geschichte mit Erna Dobler, beinahe zufrieden. Die Küche des »Schwanen« war nämlich bekannt für ihre saftigen Rouladen, den knackigen Schweinebraten und die goldgelben Spätzle. Normalerweise mischte er sich bei Hochzeiten eine Weile unters Volk, aß ein oder zwei Stücklein Kuchen und flüchtete dann in die Stille seiner Sakristei, wo er sich Gedanken über die nächste Predigt oder die letzte Beichte einer Hausfrau machen konnte, der er außer Tupperpartys und einer Eierlikör-Orgie bei der letzten Sitzung des Landfrauenvereins nichts Schlimmes zugetraut hätte. Menschen waren so voller Überraschungen. Der Pfarrer seufzte und nahm einen Schluck.

Mit Erna Dobler am Tisch zu landen war normalerweise sehr wohl ein Grund, zu fragen: »Oh Herr, warum hast du mich verlassen …?«, aber in Anbetracht des Kuchens, der hervorragend schmeckte, und der Vorfreude auf die Spätzle nahm er diesen Kelch klaglos an und würde ihn austrinken bis zur bitteren Dorfklatschneige.

Die Musikkapelle spielte gerade den nächsten zünftigen Marsch. Ein paar Verwegene unter den Gästen klatschten mit den Händen den Takt mit. Neben der Tribüne, auf der sich die Musikkapelle breitgemacht hatte, saßen fünf Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg und zuckten nicht einmal bei den Paukenschlägen zusammen, denn in Stalingrad war es auch nicht leiser gewesen. Diese würdevollen älteren Herren in ihren braunen Anzügen sahen aus, als hätte man sie 1945 eingefroren und nur für diese Gelegenheit wieder aufgetaut. Sie machten nicht unbedingt den Eindruck, zu wissen, wo sie waren, aber es schien sie nicht zu stören. Sie hatten Schlimmeres mitgemacht.

Die Hochzeitsgesellschaft war bunt gemischt. Es herrschte ein buntes Gewirr aus Satin, Seide, Polyester und Trachtenleinen, denn der Dresscode für eine Hochzeit lautet eigentlich nur: Nie schöner als die Braut! Das war allen prächtig gelungen.

Etliche der anwesenden Damen im mittleren Alter trugen festliche Dirndlkleider mit paillettenbesetzten Schürzen und dazu Hochsteckfrisuren. Lange Kleider waren genauso vertreten wie kurze. Einzig und allein eine alleinstehende Dame namens Helga Hoffmann erschien in einem bodenlangen Organzakleid, durch das ihr bauchformendes Miederhöschen schimmerte wie eine junge Kohlrabipflanze durch ein Schneckenschutzvlies. Das Kleid brachte Pfarrer Sommer zum Seufzen, als er seiner ansichtig wurde, darum nahm er schnell noch eine Gabel vom Träubleskuchen.

Die Musikkapelle gab ihr Bestes und legte sich so richtig ins Zeug. Bestrumpfte und unbestrumpfte Füße, die mit selbst gestrickten Socken und sogar ein paar Beine in Netzstrümpfen, wippten automatisch den Takt des bayerischen Defiliermarsches mit. Neben der Bäckereiverkäuferin Uschi mit dem zu kurzen schwarzen Satinkleid und den zu langen Wimpern, die schlecht aufgeklebt waren und wie Spinnenbeine über den grünen Augen der drallen Zwanzigjährigen hingen, weil sich der Kleber vorschnell gelöst hatte, als sie bei der Trauung heulte, saß die Frau des Sägewerkbesitzers und unterhielt sich angeregt mit dem einzigen Tankstellenbesitzer des Ortes. Ihr neuer SUV machte seit ein paar Wochen Geräusche, die nicht vom Gebiss ihres Schutzengels stammen konnten. Eine gepflegte Unterhaltung war nicht wirklich möglich, außer die Musik machte eine Pause.

»Sie trinkt ein bisschen viel«, wiederholte Frau Dobler und deutete mit dem Kopf zum Brauttisch. Die frisch vermählte Frau Kromer, geborene Ulbricht, saß wie eine in weißen Satin gehüllte zierliche Statue am Tisch und nickte gelegentlich ungnädig ihrem Bräutigam zu, der genau wie seine neue Frau eifrig dem Rotwein zusprach. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Brautpaar im Allgäu einiges auszuhalten und zu erledigen hatte, von unzähligen Ansprachen, Tänzen, dem Rauben der Braut mit anschließendem Wiedereinfangen bis hin zum unvermeidlichen Gelage nach dem Abendessen, tranken beide Brautleute wirklich zu viel am frühen Nachmittag.

»Hat schon ein riesiges Pech gehabt, der Alexander, der arme Junge.« Pfarrer Sommer war – seiner göttlichen Verpflichtung angemessen – die Güte in Person und nickte unauffällig in Richtung Bräutigam.

Alexander Kromer, der Frischvermählte mit den vom Rotwein gefleckten Wangen, der gar nicht so glücklich aussah, wie es ihm anlässlich dieses Freudentages eigentlich zugestanden hätte, war bis vor Kurzem stolzer Besitzer einer Firma für Fotovoltaikanlagen in Legau gewesen, bis die chinesische Billigkonkurrenz einschließlich einiger nicht wirtschaftsfreundlicher Regierungsentscheidungen ihm finanziell den Garaus gemacht hatte. Man munkelte, er stehe kurz vor der Insolvenz. Alexander war ein hoch aufgeschossener Fünfunddreißigjähriger mit roten Backen, einem braven seitengescheitelten Haarschnitt, treuen braunen Augen und der schlaksigen Statur eines Menschen, der die meiste Zeit vor einem Bildschirm sitzt und für Muskelübungen keine Zeit hat. Er blinzelte unglücklich in sein Glas mit Rotwein und schielte gelegentlich zu seiner Mutter Adelheid, die missmutig, aber immer noch mit festgetackertem Lächeln den kleinen Disput des Brautpaares beobachtete, bereit, jederzeit einzugreifen, denn wer zahlt, schafft an. Und ihr Sohn Alexander war pleite, so pleite, dass Adelheid hoffen durfte, doch noch einen Nachfolger für den Kromerhof zu bekommen, denn vielleicht würde der Bub ja nach seiner Pleite wieder mit der Landwirtschaft anfangen. Schon das allein war ein Grund, dieses riesige Fest zu bezahlen, auch wenn die Kromers dafür einen Acker hatten verkaufen müssen, was Beppo veranlasst hatte, lauter zu seufzen als üblich.

»Jaja … das Leben. Und das liebe Geld.« Frau Dobler nickte. Links von ihr saß die alte Frau Grummel. Die war eine Kriegswitwe, vermutlich die letzte im Umkreis von zweihundert Kilometern, und sprach trotz ihres Gehörschadens so leise, dass niemand sie wirklich verstand und man eigentlich immer nur damit beschäftigt war, nachzufragen, Frau Dobler vermutete, die Witwe machte das mit Absicht, um die Leute zu ärgern, konnte es aber nicht beweisen. Frau Grummel hatte den Kopf in ihre Richtung gedreht und versuchte angestrengt, mitzuhören, denn sie war neugierig wie eine alte Katze, aber trotz des neu eingestellten Hörgerätes machte ihr die Musikkapelle einen Strich durch die Rechnung, denn die Stimme von Erna Dobler ging in Pauken und Zimbeln unter wie ein Schmalzküchle im Fett.

Auch Erna Dobler war eine Witwe, aber eine lustige. Vor zehn Jahren hatte ihr geliebter Schorsch, der einzige Mensch in Legau, der Erna gelegentlich widersprechen durfte, das Zeitliche gesegnet. Erna hatte den Hof an die Jungen übergeben, sich eine kleine Wohnung in Legau genommen und beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie blühte seitdem förmlich auf, denn es gab täglich etwas zu berichten oder weiterzuerzählen. Und der Schorsch hätte sicherlich gewollt, dass es Erna gut gehe, auch wenn er zu Lebzeiten wenig zu wollen hatte, was den Schorsch aber nie gestört hatte, denn Erna kochte gnadenlos gut, war eine tüchtige Hausfrau und eine gute Landwirtin gewesen. Es gibt wichtigere Dinge als Glück auf der Welt, zum Beispiel anständige Maultaschen. Außerdem stahl sich der Schorsch, immer wenn es möglich war, davon, setzte sich an den Stammtisch im »Mohren« in Legau und spülte die paar haarigen Kröten, die Erna ihm zu schlucken gegeben hatte, mit einer frischen Halben Bier hinunter. Mit dieser Einstellung waren die beiden Doblers immer gut gefahren und hatten eine weitgehend zufriedene Ehe geführt, bis der Schorsch eines Tages nach seinem schlangenlinienförmigen Heimweg vom Wirtshaus unter ein Kreiselmähwerk geriet, weil er auf einer Wiese seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Nach einer großen Beerdigung (vierhundert Personen) und einem anständigen Leichenschmaus (vierzig Personen) im »Mohren« ging das Leben einfach weiter.

Über die Geschichte mit ihrem Schorsch und dem Mähdrescher sprach seit zehn Jahren kein Mensch mehr, und sogar Erna vergaß gelegentlich, auf den Friedhof zu gehen. Das Leben ging weiter. Und es gab so viel zu hören und zu sehen, dass einem Hören und Sehen vergehen konnte.

Jetzt richtete sich Erna auf und sprach zwischen zwei Bissen: »Jaja, der Alexander. Den kenne ich noch von klein auf. Hätte er halt den Hof übernommen. Der Bub wollte schon immer hoch hinaus, dem war nichts gut genug, was aus Legau kam, weder Mädchen noch Autos. Er wollte immer was Besseres sein, kann man nichts machen. Der hätte mal bei der Anita bleiben sollen, die war wenigstens von hier. Aber so sind die, die jungen Leute mit diesem Internet. Das ist nichts Gutes.«

Frau Dobler sagte dies nicht ohne eine gewisse Gehässigkeit, obwohl sie sich unter dem »Internet« immer eine große schwarze Kugel mit glühenden Augen vorstellte, denn sie hielt viel von dem Spruch »Bleibe im Lande und nähre dich redlich« und gar nichts von technischen Neuerungen wie Computern, Internet oder Mikrowellen. Alles nur Schnickschnack. Gut, im Lande war Alexander Kromer ja geblieben, aber redlich genährt hatte er sich ihrer Meinung nach nicht. Jedes Jahr wurden die Autos, mit denen er großspurig im »Mohren« vorfuhr, ein bisschen protziger, jedes Jahr wurden die Mädchen, die er am Arm über den Marktplatz führte, ein wenig bunter, nur aus dem Dorf war ihm nie eine wirklich gut genug gewesen, außer der Anita. Eine Zeit lang sah man ihn öfter mit ihr, einer üppigen Brünetten mit Schmollmund und einem ausgeprägten Hang zu knalligen Farben und geschnürten Miedern. Aber als Marie kam, war Anita von heute auf morgen abgeschrieben. Eine Zugezogene, die hochdeutsch sprach, aus Preußen.

Erna seufzte heimlich, denn sie mochte Anita Walter, die Vorgängerin der Braut. Diese hatte Alexander den Laufpass nie verziehen, ließ seitdem nichts mehr anbrennen, trug noch engere Mieder als vorher und ließ jeden, der es hören wollte oder nicht, wissen, dass sie sich irgendwann für das erlittene Unrecht rächen werde. Es fielen üble Wörter, von denen »Kastration« noch das harmloseste war. Anitas üble Laune breitete sich wie eine dunkle Gewitterwolke über ihr Wesen. Zeitgleich mit dem Laufpass, den sie von Alexander erhielt, wurde sie von ihrem Chef, dem ansässigen Landarzt, vor die Tür gesetzt, da sie aufgrund persönlicher Probleme, die sie lang und breit vor den Patienten auswalzte, als Arbeitskraft nicht mehr tragbar war. So hatte der Spruch »Des einen Freud, des anderen Leid« wieder einmal an Bedeutung gewonnen.

Diese Preußen, dachte Erna. Aber: Sie war schon etwas Besonderes, die schöne, von weißem Satin umhüllte Braut.

Marie Kromer, geborene Ulbricht, armer Leute Kind, eltern- und geschwisterlos, hatte nach einer Reihe ergebnisloser One-Night-Stands und durchzechter Partys an der Hamburger Peripherie nur männliche Nieten gezogen und beschlossen, ihr Glück in einem anderen Bundesland neu zu versuchen. Sie war jung, sie war hübsch, und sie war nicht dumm. Von ihrer Mutter, Ingrid Ulbricht, hatte sie vor allem auch jenes kleine Quäntchen unbeholfener Skrupellosigkeit geerbt, das man brauchte, um sich einen Mann nach rein ökonomischen Gesichtspunkten zu angeln und brauchbares Material von unbrauchbarem zu unterscheiden.

Von früh auf mit einer Figur gesegnet, die jedes Model neidisch machen würde, großzügig vom lieben Gott mit einem stattlichen C-Körbchen versehen, mit einer semmelblonden Mähne, die ihresgleichen suchte, war Marie Ulbricht kurz nach ihrem Einzug in eine kleine billige Wohnung in Legau eingeschlagen wie eine hübsche, wenn auch anscheinend schüchterne Granate.

Innerhalb von acht Wochen hatte Marie sich den Job beim Landarzt als neue Sprechstundenhilfe, Vereinsmitgliedschaften beim Schützenclub, bei den katholischen Landfrauen (obwohl sie evangelisch war, was aber bis auf den Pfarrer keiner wusste), den Tupperfans und dem Trachtenverein geangelt sowie den begehrtesten Junggesellen vor Ort: Florian Schütz, seines Zeichens alleiniger Platzhirsch, gut aussehender Junggeselle und Erbe des größten Bauernhofes im Umkreis von siebzig Kilometern. Zusammen wirkten die beiden, wenn sie in Florians roter Corvette mit geöffnetem Schiebedach durch den Ort brausten, wie ein Gemälde von Leni Riefenstahl. Man wollte unwillkürlich sehen, was sie für Kinder bekommen würden, denn Florian war genauso blond wie Marie, mindestens genauso gut aussehend und sogar noch eine Spur skrupelloser und gerissener als sie.

Erna Dobler erinnerte sich gern an diese Zeit. So ein schönes Paar waren die gewesen, der Florian, Alleinerbe des elterlichen Anwesens, dem Schützhof, und die zierliche Blondine mit der glasklaren Aussprache, die Gott sei Dank die Hälfte der getuschelten Beleidigungen der weiblichen stutenbissigen Bevölkerung nicht verstehen konnte und sich deshalb gemocht und angenommen fühlte.

Unter der trauernden weiblichen – und männlichen – Fangemeinde von Flori Schütz galt es als abgemacht, dass die beiden, Marie und Florian, irgendwann heiraten und sich reproduzieren würden, auf dem Schützhof große Feste veranstalten und viele kleine Schützen herstellen würden, denn die beiden passten zusammen wie die berühmte Faust aufs Auge.

Das Schicksal ist aber bisweilen etwas launisch, und so lernte Marie Ulbricht, eventuelle baldige Frau Schütz, während der Sprechstunde an ihrem Arbeitsplatz beim Dorfmediziner Alexander Kromer kennen. Dieser hatte wieder einmal einen seiner Geschäftswagen im Vollrausch nahe der Iller versenkt und saß nun mit verstauchter Halswirbelsäule und angekratztem Ego jammernd in der Praxis. Er blickte Marie mit feuchten Spanielaugen an und weigerte sich, ein Krankenhaus zu betreten, weil »sein Laden ohne ihn, wenn er eine Woche im Krankenhaus verbrächte, unweigerlich den Bach runtergehen würde«.

Das war der Mann, den Marie sich vorgestellt hatte. Nicht ganz so egoistisch wie Florian Schütz, nicht ganz so blond, nicht ganz so geizig und eigensüchtig wie der Florian. Alexander Kromer wirkte auf Marie äußerst großzügig, sensibel, vorwiegend treu und vor allem formbar. Geschäftstüchtige Frauen erkennen gutes Material auf einhundert Meter, und Marie war geschäftstüchtig, denn sie hatte niemanden, der sich um ihre Rente sorgte. Also trennte sie sich mittels einer SMS von Florian, empfahl ihm, sich schnellstmöglich eine neue Frau zu suchen, bevorzugt eine nicht deutschsprachige, die seine Gemeinheiten nicht verstehe, und stürzte sich mit übervollem Herzen, wehendem Blondhaar und den Prospekten einiger nobler Innenausstatter aus Memmingen in die weit geöffneten Arme, das Bett und die Eigentumswohnung von Alexander Kromer, der sein Glück nicht fassen konnte. Er dachte nicht lange nach und bat Marie nach kurzer Zeit, seine Frau zu werden.

Leider gab es noch einen dunklen Haken an der Geschichte. Anita, das Langzeit-Bratkartoffelverhältnis von Alexander, die groteskerweise vor Alexander auch mit Florian zusammen war, wurde ein zweites Mal zum Teufel geschickt und wieder wegen dieser Marie. Sie fand diese Liebe gar nicht amüsant, schnürte ihr knallgelbes Mieder mit der Einbrennstickerei ein wenig fester und drohte wahlweise damit, sich vor einen Zug zu werfen (was daran scheiterte, dass der nächste Bahnhof zwölf Kilometer entfernt war) oder sich vom Tierarzt eine Bullenzange auszuleihen und diese einer anderen Verwendung zuzuführen. Wer schon einmal eine Bullenzange gesehen hat, weiß, dass Anitas Drohung durchaus ernst zu nehmen war. Aber die beiden Frischverliebten Alexander und Marie lachten nur über ihr Geschimpfe und scherten sich wenig um den Rest des Dorfes, der aufgeregt tuschelte, allen voran Erna Dobler. Nach einem halben Jahr zogen die beiden zusammen in Alexanders geräumige Eigentumswohnung am Rande von Legau, die von Marie mit eiserner Hand und unangemessen viel Glas, Leder und Chrom eingerichtet wurde, bis man sich darin vorkam wie in der VIP-Lounge des »Allgäu Airport«.

Erna schrak aus ihren gehässigen Erinnerungen hoch und nahm einen Schluck Kaffee. »Der ist ja grade mal lauwarm«, murmelte sie, schielte noch einmal zum Brauttisch und grinste dann. Diese Geschichte hätte sich kein Romanschreiber besser ausdenken können. Der Florian war mit der Anita zusammen gewesen, lernte dann die Marie kennen und schickte Anita in die Wüste. Die verliebte sich in Alexander und sah sich schon verheiratet, bis Marie auf ihn aufmerksam wurde und ihr zum zweiten Mal den Mann ausspannte.

Erna guckte noch einmal streng und verkniff sich ein weiteres Grinsen. Die sah so harmlos aus, diese Marie. Als könnte sie kein Wässerchen trüben. So unschuldig und rein. Und dieses schöne Kleid. Dann begegnete Erna dem Blick von Adelheid Kromer und schaute weg.

Es war alles gut gelaufen für Marie. Dr.Häfele, der Landarzt und ihr neuer Chef, konnte sich keine bessere Sprechstundenhilfe mehr vorstellen, denn mittlerweile rekrutierte sich ein Gros seiner Patienten aus der männlichen Dorfbevölkerung mittleren Alters, die plötzlich an allerlei Gebrechen zu leiden schien, von einem hartnäckigen Schnupfen angefangen bis hin zu verstauchten Sprunggelenken. Seine Praxis florierte wie nie.

Alexander hatte endlich eine repräsentative Nelke für die Knopflöcher in seinen vierundsechzig Designeranzügen, die er als Geschäftsmann tragen »musste«. Seine Eltern hatten bezüglich Anita, der Miederfreundin, Schlimmes befürchtet und atmeten auf, als sie abserviert wurde, und Florian Schütz, der örtliche Platzhirsch, fuhr einfach an einem Freitag in die nächste Kneipe nach Memmingen und verließ sie mit vier neuen Telefonnummern und einer gickernden Dunkelhaarigen, die ihn für die nächsten Nächte tröstete. Die Welt war wieder in Ordnung in Legau. Größere Schäden waren nicht entstanden.

Nun saß also an diesem denkwürdigen sonnigen und äußerst schwülen Samstag im August mehr als der halbe Ort im Festsaal des »Schwanen«, bewunderte das fein bestickte Brautkleid, das, eng geschnitten, ohne Reifrock und selbstverständlich von Jil Sander, der Braut ermöglichte, ohne Hilfe in Autos ein- und auszusteigen, das stille Örtchen zu besuchen und mit ihrer grazilen Figur anzugeben.

Alle waren guter Laune und fest entschlossen, sich dem Tage hinzugeben, aus der Feier das Beste herauszuholen und das Brautpaar zu schädigen, abgesehen von den paar alten Männern in braunen Anzügen, die nicht wirklich wussten, warum sie überhaupt hier waren, und vergeblich in den Tümpeln ihres Greisengedächtnisses suchten, in welcher Beziehung sie zu irgendjemandem hier im Saal standen. Es war ein wirklich schöner Tag.

Die Musik machte eine kleine Pause, und die Musiker führten sich den dringend benötigten Alkohol zu, um diese Marathonveranstaltung, die eine durchschnittliche Bauernhochzeit darstellte, durchzuhalten.

»Ich habe gehört, der Florian soll ganz schön sauer gewesen sein, weil die Marie ihn so abserviert hat«, sagte Frau Dobler zum Pfarrer, aber der hatte heute überhaupt kein Ohr für Klatsch und Tratsch, weil er schon im Beichtstuhl mehr hören musste, als gut für ihn war. Man sollte nie meinen, dass es auf dem Land keine Sünde gibt.

»Und die Anita, lieber Himmel, die hat es ja bis heute nicht verwunden. Ist die eigentlich eingeladen?«

Suchend blickte sich Erna um, fand aber kein enges Mieder mit den dazu passenden Rundungen und einem üppigen feuerroten Schmollmund.

»Ah, der Herr Dr.Häfele und die Gemahlin, Grüß Sie Gott!« Erleichtert, dass er den Andeutungen von Frau Dobler für eine Weile entrinnen konnte, stand der Pfarrer auf und gab dem Landarzt Dr.Häfele die Hand. »Frau Häfele, Sie sehen wie immer hervorragend aus.«

Gudrun Häfele, die Arztgattin, hatte die Gelegenheit genutzt und sich für diesen Tag, an dem sie von mindestens zweihundert Augenpaaren gesehen werden würde, ein neues Kostüm gekauft. Sie war wie ihr Mann Ende fünfzig und eine ehemalige Schönheit mit harten vogelartigen Zügen. Stets trug sie elegante Kostüme mit farblich passenden Handtaschen, dazu handgemachte Schuhe, und verließ das Haus nie ohne ihre dreireihige Perlenkette, die sie an frühere glorreiche Zeiten erinnerte, als ihre Eltern noch gelebt hatten und sie die verwöhnte Tochter der oberen Zehn von Legau gewesen war. Das war lange her, und Gudrun nahm es der Zeit übel, an ihrem Schmelz zu zehren. Sie kämpfte verbissen mit Diäten und Pilates gegen die Veränderungen ihrer ehemals stromlinienförmigen Kurven an und wurde immer biestiger, weshalb sie im Dorf auch niemand mehr mochte. Das war auch der Grund, warum ihr Mann Rainer Häfele so oft auswärts aß, denn Gudrun sah nicht ein, dass sie kochen sollte, wenn sie selbst nichts zu essen bekam und wieder nur an einer Karotte nagen durfte.

Rainer Häfele war ein gemütlicher, baumlanger Endfünfziger mit graublondem, immer ein wenig unordentlichem Haar, einer ständig dreckigen Hornbrille und einem Achtziger-Jahre-Pornoschnäuzer, den ihm Gudrun einfach nicht abgewöhnen konnte, denn Rainer Häfele hatte seinen eigenen Stil und ließ sich nicht viel vorschreiben. Dreißig Jahre Ehe mit Gudrun hatten ihn gelehrt, so zu tun, als höre er ihren Klagen über ihre mangelhafte Garderobe oder einen abgebrochenen Fingernagel aufmerksam zu, obwohl er gedanklich ganz woanders weilte. Er war ein Meister der Dissoziation und wanderte im Geiste bei den ersten Jammertönen seiner Frau auf einem virtuellen wunderschönen Grundstück ohne Frauen umher.

Der Doktor hatte sich an die ständige Nörgelei, die Rechnungen aus Boutiquen und die Ansprüche seiner Gattin gewöhnt wie eine Milchkuh an die Melkmaschine. Er wurde wöchentlich geschröpft und fand sich resigniert damit ab. Die beiden Häfeles waren viel gesehene Gäste auf allen Dorffesten, denn Rainer Häfele war recht beliebt als Mediziner, vergaß nie den Namen eines Kindes oder Enkels und verschrieb bereitwillig alles, was nicht auf der Liste der verbotenen Betäubungsmittel stand.

Man sagte, seine Diagnosen seien sehr treffsicher, was davon herrührte, dass der Herr Doktor einen Traktorunfall erkannte, wenn er ihn sah, und anhand der Reifenspuren sofort einwandfrei identifizierte. Dr.Häfele war ein Dinosaurier der ärztlichen Zunft, der tatsächlich noch mit seiner Sprechstundenhilfe jeden Nachmittag Hausbesuche machte, zu denen auch das eine oder andere »Stamperl« gehörte, das er sich hinter die Binde goss. Er horchte uralte Herzen ab, die nur noch einmal in der Minute schlugen, er testete den Blutdruck bei Leuten, die sich beim Lesen der Sonntagszeitung so aufgeregt hatten, dass das Blutdruckmittel nicht mehr half, er gab Injektionen und gute Ratschläge, war immer gut gelaunt und immer zu erreichen. Einzig und allein das Blutabnehmen überließ er seiner Sprechstundenhilfe und dem Finanzamt, denn die konnten das besser. Die Leute mochten seine joviale Art, wenngleich er auch noch nach vielen Jahren misstrauisch beäugt wurde, weil er nicht in Legau geboren war.

»Grüß Gottle, Herr Pfarrer, hallo, Frau Dobler!«, winkte Dr.Häfele jovial an den Tisch und setzte sich ächzend. Seine Frau nahm gnädig nickend neben ihm Platz. »Keine Tischkarten, das ist schon mal gut. Ich brauche dringend einen Kaffee. So eine schöne Braut, gell? Wir müssen noch unsere Aufwartung machen.«

»Machen wir’s gleich, Rainer«, zischte Gudrun Häfele und erhob sich umgehend wieder. »Es ist grad keiner da. Los, komm!«

Dr.Häfele erhob sich gehorsam und folgte seiner Gattin wie ein gut dressierter Bernhardiner an den Brauttisch, wo beide dem Paar gratulierten und ein großes Kuvert abgaben. Gudrun Häfele stolzierte voraus in einem eng geschnittenen Etuikleid aus weinroter Seide. Ihr zu einem Pagenkopf geschnittenes rabenschwarzes Haar saß wie ein Helm auf ihrem Kopf. Sie war von unterkühlter Perfektion und strahlte eisige Herablassung aus, denn diese Veranstaltung war entschieden unter ihrer Würde. Erna, die das Ehepaar Häfele auf dem Weg an den Brauttisch beobachtete, konnte nur raten, in welcher Farbnuance Dr.Häfele zu Hause wieder erbleicht war, als er die Rechnung für das rote Kleid bekommen hatte. Der exquisite Geschmack seiner Gattin war bis über die Grenze nach Baden-Württemberg hinaus bekannt.

Kurze Zeit darauf kamen die beiden wieder an den Tisch und setzten sich. Dr.Häfele rief die Kellnerin, Frau Häfele musterte die anderen Anwesenden herablassend und lächelte gelegentlich angestrengt. Es sah aus, als würde ein Haifisch die Zähne fletschen. Auch ihr Gebiss war perfekt, was Erna zu einem heimlichen neidischen Seufzer veranlasste. Dann musterte sie den Landarzt unauffällig. Dr.Häfele sah meistens aus wie kurz vor einem dringend fälligen Friseurbesuch und niemals wie danach. Ständig wirkte eine der widerspenstigen Locken auf seinem Schädel zu lang oder zu vorwitzig. Seit Jahrzehnten trug er diese alte unmoderne Brille über seinem angegrauten Schnauzbart, und stets blickten seine braunen Augen trübe und nervös hinter den getönten Gläsern. Heute trug er einen dunkelgrauen Zweireiher mit Einstecktuch und wie immer sein leutseliges Gebaren, das er sich in seiner langjährigen Praxis als Landarzt angeeignet hatte.

»Herr Doktor, Frau Häfele, schön, Sie zu sehen. Wie geht’s denn so?« Frau Dobler ließ keine Gelegenheit aus, einen kostenlosen ärztlichen Ratschlag zu bekommen, und überlegte auf die Schnelle, was ihr gerade wehtat, es fiel ihr aber nichts ein. Wenn sie den Doktor fragte, wie es ihm gehe, musste der wiederum zurückfragen, das war der Plan. Aber der Doktor schien sie nicht zu hören.

»Ach ja, das Brautpaar.« Der Doktor drehte sich auf seinem Stuhl und warf nochmals einen Blick auf Alexander und Marie Kromer, die beide offensichtlich in eine Debatte geraten waren. Sie wirkten alles andere als glücklich, das konnte man an den aufgeregten Handbewegungen sehen. Die Eltern des Bräutigams saßen wie versteinert am Tisch und versuchten scheinheilig, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, eine Allgäuer Spezialität. Die Lippen der Bräutigammutter schienen mittlerweile ganz verschwunden zu sein, trotzdem lächelte sie immer noch verbissen weiter, was äußerst merkwürdig aussah. Gerade machte die Musikkapelle wieder eine Pause. Der Klarinettist nahm einen tiefen Schluck aus seinem Bierglas. Hochzeiten waren anstrengend, und die Leute wollten Musik hören.

»Der erste Ehekrach, wie es scheint?«, sagte der Doktor und grinste verschmitzt. »Die fangen ja früh an, die beiden.«

»Grade haben wir es davon gehabt, dass der Alexander ja so viel Pech hatte mit seiner Firma.« Frau Dobler hatte einen Aufhänger gefunden. »Die Meggi Holdenried hat ja für ihn gearbeitet und erzählt, er habe ihr schon sieben Wochen kein Gehalt mehr gezahlt, wissen Sie. Meine Mutter hat immer gesagt: ›Wenn die Not erst kommt ins Haus, fliegt die Lieb zum Fenster raus.‹«

»Aber doch nicht am Hochzeitstag«, sagte der Doktor beschwichtigend. »Das wird schon wieder. Da fliegt nichts zum Fenster raus. Hab ich schon was verpasst?«

»Bis auf ein paar zackige Märsche nichts, Herr Doktor.« Pfarrer Sommer winkte der Bedienung, die den Doktor lächelnd begrüßte und ihm rasch ein Mineralwasser hinstellte. Seiner Frau brachte sie einen Tee mit Zitrone und knallte die Tasse samt Untertasse unsanft auf den Tisch.

»Hoi, heute kein Stamperl zum Kaffee?«, fragte Frau Dobler boshaft. Des Doktors Vorliebe für Hochprozentiges war dorfbekannt, er ließ, was anständig gebraute Schnäpse betraf, nichts anbrennen, davon sprachen seine rote Nase und die trüben Augen Bände. Niemand antwortete.

»Ich freue mich ja so für die beiden. Zum Wohlsein!« Frau Häfele hob geziert ihre Teetasse und prostete Erna und dem Pfarrer zu. »So hübsche junge Menschen, die werden bestimmt glücklich werden. Ich bin bis heute jeden Tag froh, dass mein Mann die Frau Ulb… ääääh … Kromer eingestellt hat. So eine nette Person. Denen muss man ja nur Gutes wünschen.« Sie nahm einen Schluck Tee und blickte beifallheischend in die Runde. »Ich muss mich kurz entschuldigen, meine Liebe, Sie wissen schon.«

»Den Gang raus und dann die Treppe runter«, antwortete Erna. »Blitzsauber, Sie werden zufrieden sein, gnädige Frau.« Frau Häfele wirkte sichtlich erfreut ob dieser Anrede, stand auf, zupfte sich das seidene Kleid zurecht und schritt dann hoheitsvoll durch die Menge. Ihre kalbslederne Handtasche hatte sie elegant unter den Arm geklemmt.

»Mei, da kommen noch mehr Gäste.« Frau Dobler wandte sich der Schar von gut gekleideten Leuten zu, die an ihr vorbeimarschierte. »Die waren nicht in der Kirche«, meinte Erna missbilligend. »Kommen erst zum Kaffee oder zum Essen. Unmöglich.« Da niemand antwortete, verschränkte sie die Arme in stummer Selbstgerechtigkeit.

Mittlerweile hatte die Musikkapelle wieder angefangen zu spielen, was von Pfarrer Sommer mit Erleichterung aufgenommen wurde. Er bereute immer noch seinen Entschluss, sich zu Frau Dobler zu setzen, und nahm sich vor, sich nach dem Abendessen freundlich zu verabschieden und das Weite zu suchen.

Im Festsaal des »Schwanen« war es jetzt richtig voll geworden. Auf der Tanzfläche drehten sich die ersten Paare zur Musik, und Erna betrachtete wohlwollend, aber immer noch mit verschränkten Armen die jungen Mädchen von der Musikkapelle mit ihren langen Trachtenkleidern und dicken weißen Strümpfen, die der Hitze trotzten und sich mit hochrotem Gesicht von ihren Musikantenkollegen im Kreis herumwirbeln ließen, dass die Zöpfe flogen.

Kurz warf sie einen Blick zum Brauttisch, weil sie meinte, dort eine Bewegung erhascht zu haben. Der Bräutigam fuchtelte mit den Armen. Sein Kopf war puterrot. Vor ihm stand ein frisch aufgefülltes Weinglas. Die Braut bedachte ihren Mann mit funkelnden Blicken und öffnete einmal kurz den Mund, um ihn gleich wieder zu schließen.

»Da fällt mir ein …« Erna hatte endlich Publikum, obwohl Dr.Häfele Anstalten machte, zu flüchten, um ein paar Patienten oder solche, die es noch werden würden, zu begrüßen. An ihm kam schließlich keiner vorbei. Der Pfarrer seufzte und nahm sich vor, bei der morgigen Predigt zum Sonntagsgottesdienst unbedingt einen Verweis auf das neunte Gebot – »du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten« – mit einzuflechten. Dann stützte er den Kopf auf die Ellbogen und hörte gottergeben zu.

* * *

»Hättest ja beim Florian bleiben können.« Der Bräutigam, Alexander, wirkte bockig und angetrunken. Marie funkelte ihn an.

»Bin ich aber nicht, sondern bei dir, du Trottel. Ich habe dir gesagt, wir kriegen das hin. Du hättest mir was erzählen können. Wieso erfahre ich das erst so kurz vorher, dass deine Firma im Eimer ist? Wieso nicht ein wenig früher?«

»Ja, wieso.« Alexander verschränkte die Arme vor der Brust und starrte seine hübsche Ehefrau an. »Hättest dann einen Designersessel weniger gekauft? Oder vielleicht ein gebrauchtes Brautkleid? Oder eine Couch, die nicht sechzehntausend Euro kostet, sondern nur fünfzehntausendneunhundertneunundneunzig?« Er blickte Marie gehässig an.

»Ich habe dir gesagt, ich helfe dir. Ein bisschen warten musst du noch. Lass uns einfach heute das Fest durchziehen, ich verspreche dir, wir schaffen das.« Marie blieb gelassen, aber man sah ihr an, dass sie mit den Tränen kämpfte.

»Und was willst du machen? Irgendeine reiche Großtante anpumpen? Wir sind am Ende. Wir«, bekräftigte er. »Du hast keinen Ehevertrag gewollt. Wieso hast du dich überhaupt mit mir eingelassen?«

»Weil du mich angelogen hast, Idiot.« Marie war immer noch ruhig, aber ihre Finger spielten nervös mit dem Stiel des Rotweinglases. »Hast hier immer einen auf dicke Hose gemacht wie ein Zuhälter …«

»Ja, mit denen kennst du dich ja aus, da, wo du herkommst«, antwortete Alexander grimmig.

Sie tat, als hätte sie es nicht gehört. »Ich kümmere mich drum. Nächste Woche erledigen wir das mit dem Auto. Dann kommen deine Zulieferer dran. Ich habe keine Großtante, ich hab was viel Besseres.« Marie funkelte Alexander an. »Wenn du mir die Hochzeit jetzt kaputt machst und mich vor meinen Freunden blamierst, kannst du was erleben.«

»Deine Freunde. Du arrogante Pute, du.« Alexander holte tief Luft. »Das sind meine Freunde. Ich komme von hier. Ich hab hier mein ganzes Leben gelebt. Du bist hier aufgetaucht, hast dich überall reingedrängt und dich mir an den Hals geschmissen. Der Florian war dir nicht gut genug, weil du gedacht hast, da musst du richtig arbeiten, gell? Hast ja nicht gewusst, dass der auf einmal an so viel Geld kommen würde. Du hast hier gar keine Freunde. Wo sind denn deine tollen Kumpels aus Hamburg? Auf der Straße beim Arbeiten?« Er sah seine frischgebackene Frau boshaft an. »›Wir kriegen das hin‹«, äffte er Marie dann nach. »Noch mehr Schulden hast du gemacht. Nur das Beste und Teuerste durfte es sein. Nein, Frau Ulbricht kauft nicht bei Ikea ein, das ist nicht gut genug.«

»Du bist so was von gemein und niveaulos. Halt die Klappe, sonst stopfe ich sie dir.« Marie war gefährlich leise geworden. Mit einem Mal sah sie gar nicht mehr niedlich oder harmlos aus. Es war etwas Hartes an ihr, das sonst nie jemand zu sehen bekam. Gleich darauf fing sie sich wieder und versuchte ein Lächeln. Ihre neue Schwiegermutter sah sie mit zusammengekniffenen Lippen von der Seite an. Die Alte war nicht glücklich mit dem Familienzuwachs. Das konnte jeder sehen, aber sie hatten sich damit abgefunden, denn immerhin war sie besser als Anita, ihre Vorgängerin.

»Jetzt reißt euch beide am Riemen.« Adelheid Kromer beugte sich vor und starrte Marie in die Augen. »Ihr könnt morgen weitermachen. Wir mussten eine Wiese verkaufen, um diese Hochzeit überhaupt bezahlen zu können. Also Schluss mit der Streiterei. Das gilt auch für dich, Bub.« Mit diesen Worten lehnte sie sich wieder zurück und schaute den Bürgermeister strahlend an, der sich dem Brauttisch näherte und ein großes Kuvert in der Hand trug.

Es war ein rauschendes Fest. Alle Leute amüsierten sich. Die Kapelle spielte jetzt Foxtrott und bayerische Walzer. Jung und Alt vergnügte sich auf der Tanzfläche. An seinem Tresen, im Schatten der düsteren Diele, rieb sich der Schwanenwirt die Hände und freute sich auf die Abrechnung mit den Bedienungen. Er kassierte auch von deren Trinkgeld die Hälfte und würde mit dieser Hochzeit den Verlust des verregneten Frühjahres locker wieder einnehmen.

So vergingen zwei Stunden. Dann verkündete die Musikkapelle das Ende der Darbietung. Diese Ankündigung wurde mit lauten »Buuuuh!«-Rufen bedacht, aber die Musiker setzten sich ungerührt an den für sie reservierten Tisch, bestellten erst einmal ein paar Liter Bier und fingen endlich selbst an zu feiern. Deshalb waren sie schließlich hergekommen.

Auch die Braut war in der Zwischenzeit ausgebüchst, sprich »entführt« und wieder »eingefangen« worden, wie es sich gehörte. Ein paar Leute hatten halbherzige Reden gehalten und stotternd alles Gute gewünscht. Sogar Erna Dobler hatte ihre Glückwunschkarte mit den fünfzig Euro zähneknirschend abgegeben. Aber es war mittlerweile sogar für Außenstehende – und niemand hier im Saal war wirklich ein Außenstehender – zu sehen, dass die Stimmung zwischen den Brautleuten nicht für eine angenehme Hochzeitsnacht ausreichen würde. An manchen Tischen wurde schon getuschelt.

Dr.Häfele tanzte eine steife Anstandsrunde mit seiner Frau und holte sich dann, sehr zum Widerwillen von Frau Häfele, die dralle Bäckereiverkäuferin mit den halb abgerissenen künstlichen Wimpern, die er, für sein Alter mehr als unangemessen, herumwirbelte, als er so tat, als würde er Mambo tanzen. Frau Häfele verzog derweil keine Miene, nur ihre schwarzen Augen blitzten hasserfüllt. Sie versuchte, genauso distinguiert auszusehen, als säße sie bei der Queen beim Tee.

Erna amüsierte sich köstlich und machte sich im Geiste eine Liste über die Sachen, die sie heute schon aufgeschnappt hatte und unbedingt weitererzählen wollte. Die Bedienungen deckten die Tische für das Abendessen. Der Discjockey hatte seinen Dienst aufgenommen und spielte die volkstümliche Hitparade rauf und runter, was von der Musikkapelle mit begeistertem Gebrüll begrüßt worden war. Alle Lichter waren ausgeschaltet bis auf die große Lichtorgel, und abgesehen vom Brauttisch herrschte im ganzen Saal eine ausgelassene Stimmung.

Mittlerweile saßen Pfarrer Sommer und Frau Dobler wieder allein in ihrer Ecke. Dr.Häfele machte schon wieder die Runde und begrüßte jeden, den er traf, mit Handschlag. Frau Häfele saß bei der Gattin des Bürgermeisters und zupfte an ihrer Perlenkette. Immerhin hatte ihr Mann eine holperige Runde mit der Braut getanzt, die sich größte Mühe gab, den Anschein von Fröhlichkeit zu erwecken, aber zu viele Gäste hatten mitbekommen, dass die Gewitterwolken am Horizont sich noch nicht verzogen hatten und das Brautpaar eigentlich eine Ehetherapie nötig hätte.

Ein Luftzug unterbrach Ernas Gedanken. Sie drehte den Kopf und sah gerade noch Marie, frisch getraute Kromer, mit beinah aufgelöster Hochsteckfrisur an ihr vorbeirennen. Die Braut schritt, nein rannte in Richtung Ausgang oder Toilette. Und sie heulte. Erna war sich nicht sicher, ob außer ihr noch jemand den Tränenausbruch mitbekommen hatte. Gerade lief nämlich ein bekannter Schlager, und die Tanzfläche war dicht bevölkert mit Leuten aller Altersklassen, die wie in einem gemeinsamen epileptischen Anfall immer wieder die Hände in die Luft streckten und dazu den Refrain brüllten.

Erna bestellte bei der Bedienung einen süßen Weißwein und lehnte sich voller Häme zurück. Sie trug heute ihr bestes Kleid aus orangefarbenem Polyester mit einer zweireihigen Korallenkette, die ihr der gute Schorsch vor vielen Jahren geschenkt hatte. Eine Hochzeit war beinah so gut wie eine Kaffeefahrt, man konnte Leute beobachten, anderen beim Tanzen zusehen, bekam fast umsonst eine gute Mahlzeit – im »Schwanen« wurde gutbürgerlich gekocht – und erfüllte seine gesellschaftlichen Verpflichtungen. Sie fühlte sich wohl und hoffte, der Pfarrer oder Dr.Häfele würden heute noch eine Mitleidsrunde mit ihr auf dem Parkett drehen. Zu einer Polka fühlte sie sich nicht imstande, aber einen langsamen Walzer würde sie noch hinbekommen. Die beiden Jungen würden es jedenfalls nicht so lange aushalten wie der Schorsch und sie, dachte Erna bei sich. »Bis dass der Tod uns scheide« war bei dem Jungvolk ja mittlerweile zu einer hohlen Phrase verkommen. Die suchten sich in diesem Internet einfach den Nächsten und heirateten einfach noch einmal. Total verkommen. Alle. Erna nickte sich in Ermangelung von Publikum selbst bekräftigend zu.

Vom Brauttisch erhob sich Alexander, der von seiner Mutter mehr oder weniger sanft geschoben wurde, und machte sich in Richtung Toilette auf den Weg, vermutlich um die widerspenstige Braut zurück an den Tisch zu holen. Mutter Kromer hatte wohl ein Machtwort gesprochen.

»In zwei Jahren sind die wieder geschieden.« Erna prostete dem Pfarrer zu und setzte gerade ihr Glas an die Lippen, als von draußen ein lauter Schrei ertönte, der sogar das Gedudel von Christian Anders und seinem »Zug nach Nirgendwo« durchdrang.

Die meisten Köpfe drehten sich in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war, sogar die Tanzenden hielten einen Moment inne. Dann stürzte Alexander Kromer, der frischgebackene Bräutigam, zurück in den Festsaal. Seine Hände und der gute Anzug von Hugo Boss waren blutverschmiert, seine Augen groß wie Christbaumkugeln. Er blieb ein paar Sekunden unbeweglich mitten im Saal stehen und starrte mit flackerndem Blick in die Runde. Dann taumelte er auf die Tanzfläche, während sich die Menge vor ihm teilte wie das Rote Meer. Alexander setzte sich auf den Boden, nein er fiel einfach in sich zusammen, als hätte ihm jemand die Beine weggezogen, und starrte zwischen seinen Knien auf den abgewetzten Holzboden. Seine Schultern zuckten.

Die Musik verstummte mit einem Schlag. Aufgeregtes Gemurmel erfüllte den Raum. »Schaltet doch das Licht ein!«, brüllte jemand, und plötzlich gingen die großen Deckenleuchten an und erhellten den Saal mit ernüchternder Grausamkeit. Etliche Gäste stürzten in Panik nach draußen, obwohl sie gar nicht wussten, warum. Ein Mädchen kreischte, und es wurden Stimmen laut.

Alexander Kromer blieb ungerührt sitzen, bis sich ihm seine Mutter näherte. Die Menge stand um ihn herum. Vereinzelt hörte Erna Satzfetzen wie »Hey, Alex, was ist denn? Hast du dir was getan? Sag doch was!«. Aber der Bräutigam bewegte sich keinen Millimeter, sondern starrte weiter das abgeschabte Parkett an, als hoffte er, dort Erleuchtung zu finden.

Vom Eingang her, man konnte nicht genau erkennen, woher, weil der Gang nach draußen etwas düster war, stürzte der Landarzt Dr.Häfele und rief: »Jemand soll die Polizei rufen! Schnell!«, und verschwand dann wieder.

Alle Leute standen bewegungslos im Saal und blickten irritiert umher. »Was ist denn los? Was ist denn passiert?«, fragte Erna den Pfarrer, aber der hatte sich schon, trotz seines beträchtlichen Körperumfangs, erhoben und strebte Richtung Saaltür. Aus den Falten seiner Soutane zog er behände ein Mobiltelefon und wählte eine Nummer. Das erstaunte Erna mehr als alles andere. Man konnte wirklich niemandem mehr trauen.

* * *

Das schrille Geräusch durchdrang die dunkle Stille, in der zuvor nur ruhige Atemzüge zu hören gewesen waren. »Was zur Hölle …?«, brummte Peter und drehte sich verschlafen im Bett um. Dann zog er sich die leichte Daunendecke über die Ohren und schnarchte weiter.

»Schlaf weiter, Schatzi, ist ein Anruf für mich«, flüsterte Sissi und griff nach dem leuchtenden Mobiltelefon auf dem Nachtkästchen.

»Sommer?« Der Boss war dran. »Ich weiß, Sie haben Wochenende und dienstfrei, aber der Dauerdienst ist gerade im Klinikum in Kempten, da ist was schiefgelaufen. Und ich habe hier ein Tötungsdelikt, gleich bei Ihnen um die Ecke. Eine Braut wurde erschossen. Fahren Sie zum ›Schwanen‹ nach Ausnang. Dort treffen Sie Vollmer. Die Spurensicherung ist auch schon verständigt. Und hey – Sommer.« Seine Stimme klang warm und bedauernd. »Tut mir leid, aber Sie haben heute einfach nur Pech. Informieren Sie mich baldmöglichst. Ich warte dann auf Ihren Bericht.«

»Wasdennlos«, nuschelte Peter, Sissis Ehemann, von der anderen Betthälfte.

Sie schwang sich behände aus dem Bett und schlüpfte im Dunkeln in ihre Jeans und ein ärmelloses T-Shirt, das über einem Stuhl hing. »Schlaf weiter, Schatzi, ich muss los. Ist was passiert. Tut mir echt leid. Wir sehen uns.« Sie hauchte ihrem Mann einen Kuss auf die Stirn und verschwand in der Diele. Sein Gegrummel hörte sie nicht mehr.

Vor dem »Schwanen« standen ungefähr hundert Personen, die in kleinen Grüppchen verstreut miteinander tuschelten und mutmaßten. Sissi wurde misstrauisch gemustert, als sie mit ihrem Renault direkt vor dem Lokal hielt. Ein paar der Gäste nickten in ihre Richtung und drehten sich dann wieder weg. Man wusste, wer sie war.

»Onkel Andy! Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen sehen – ich wollte schon lang mal wieder vorbeikommen.« Sissi Sommer umarmte ihren Onkel, der vor der Tür auf sie gewartet hatte. Er wirkte gelassen und ruhig. »Hast du die Tote gefunden?«

»Nein.« Pfarrer Sommer schob seine Nichte ein wenig von sich. »Ich bin erst hinausgelaufen, als der Doktor am Eingang stand und schrie, jemand solle die Polizei rufen. Weißt du, Sissi, der Bräutigam kam blutüberströmt in den Saal gerannt, torkelte auf die Tanzfläche und blieb dort sitzen. Ich bin dem Dr.Häfele nach, der sagte, Alexander sei von unten aus der Damentoilette gekommen. Tja, und da haben wir sie gefunden.« Er schob seine Nichte durch die große geschnitzte Eingangstür. Gleich rechts hing ein Schild an einer hölzernen Treppe, auf dem groß »WC« stand. Davor standen zwei Streifenpolizisten und ließen niemanden hinunter. Ein quengelndes junges Mädchen in Landhauskleidung, deren vormals kunstvolle Frisur mittlerweile aussah wie der Inhalt eines Staubsaugerbeutels, versuchte gerade, von einem Fuß auf den anderen tappend, den Beamten klarzumachen, dass es wirklich dringend sei, aber die schüttelten nur bedauernd den Kopf. Murrend drehte sich die junge Frau um und verschwand in Richtung Bach.

»Sissi! Warte doch!«, drang von hinten eine laute Männerstimme an ihr Ohr. Klaus Vollmer, ihr Kollege vom K1, bahnte sich einen Weg durch den Menschenauflauf vor der Tür des Wirtshauses und winkte. Am Eingang zum Festsaal stand missmutig der Wirt des »Schwanen« und rechnete sich den Verdienstausfall für den heutigen Abend aus. Sein zerfurchtes Gesicht wurde immer länger.

Die sanitären Anlagen des »Schwanen« befanden sich im Keller. Sissi und Klaus gingen, gefolgt von Pfarrer Sommer, die Treppen hinunter. Eine dämmerige Beleuchtung wies den Weg zu den Herren- und Damentoiletten. Herren links, Damen rechts. Die Tür zur Damentoilette war halb geöffnet.

»Onkel Andy, du brauchst da nicht mit hinein. Das ist wirklich nichts für dich«, wandte sich Sissi an ihren Onkel. Dann drehte sie sich zu ihrem Kollegen Klaus um und gab ihm ein Handzeichen.

Beide betraten den Tatort, die Damentoilette des altehrwürdigen »Schwanen« – einen schmalen, gefliesten Raum mit schleimgelben Kacheln aus den sechziger Jahren. Auf der linken Seite hing ein kleines Porzellanwaschbecken, dahinter reihten sich vier durch graue Metallwände abgetrennte Boxen. Eine Tür stand offen. Vor den Boxen auf dem Boden, mit dem Gesicht auf den schmutzigen Fliesen, lag die Braut. Marie Kromer, geborene Ulbricht. Sie war tot, am schönsten Tag ihres Lebens erschossen worden. Im Rücken des weißen reinseidenen Kleides mit der chinesischen Perlenstickerei prangte ein handtellergroßes Ausschussloch. Ihre bleichen Hände waren zu Krallen geformt, als hätte sie noch versucht, sich aufzurichten oder ein Stück des Bodens herauszukratzen. Ihre Augen waren halb geöffnet und starrten ins Leere.

»Hat ja nicht lange angehalten, das Glück«, sagte Klaus halblaut. »Die braucht keinen Notarzt mehr. So viel zum schönsten Tag im Leben einer Frau. Ist das Scheidung auf Bayerisch?« Er beugte sich vorsichtig zu der Toten und musterte die Austrittswunde. Gleichzeitig holte er aus der Tasche seines Jacketts ein Paar Einweghandschuhe und streifte sie über.

Sissi blickte ihren Kollegen tadelnd an. Klaus Vollmer, achtunddreißig, unverheiratet, war vor zwei Monaten zum K1 gestoßen. Die Liebe zu einer drallen Referendarin mit großen Brüsten und noch größeren Ansprüchen hatte ihn von Berlin nach Memmingen verschlagen, und die Trägheit hielt ihn hier zurück, als seine Angebetete unerwartet mit einem kahlköpfigen Russen nach Stralsund fuhr, um dort mit einem Häufchen Kokain und einem Bündel Euroscheine einen draufzumachen. Klaus hasste das Landleben, das Land im Allgemeinen und die Provinz im Besonderen. Er ging sämtlichen Kollegen im Dezernat auf den Wecker mit seinen ständigen süffisanten Anspielungen auf das bayerische Brauchtum und betonte unermüdlich, dass aus einer Großstadt wie Berlin nur Gutes komme, so wie er. Keiner konnte ihn wirklich leiden, aber die Allgäuer sind hart im Nehmen. Man ließ ihn schwafeln und spuckte ihm gelegentlich, wenn er nicht hinsah, in den Cappuccino, das war’s dann auch schon.

Seine Unbeliebtheit bei den männlichen Kollegen hatte aber andere Gründe: Klaus war ein Bild von einem Mann. Groß gewachsen, durchtrainiert, mit üppigem dunklen Haar, das ständig ein wenig zerzaust und verwegen aussah, dazu einem Dreitagebart, den er trotz gelegentlicher Anspielungen des obersten Bosses vom K1 nicht abrasierte, brachte er die weiblichen Kollegen ins Schwärmen. Und die Männer waren neidisch.

Klaus stürzte sich frustriert ins Memminger Nachtleben und las dort alles an Strandgut auf, was ihm vor die durchtrainierten Füße fiel, sodass er mehr als einmal unausgeschlafen zum Dienst erschien. Er hatte A gesagt und musste nun B sagen und erst einmal hierbleiben, also versuchte er, das Beste draus zu machen und sich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Die Gegebenheiten waren wahlweise blond, brünett oder schwarzhaarig, aber Klaus hatte ein gutes Gedächtnis und ein straffes Zeitmanagement und wirbelte die Memminger Damenwelt durcheinander, bis die Schlüpfer qualmten. Auch deshalb hassten ihn die Kollegen.