Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brendow, J

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als die Dichterin und Schriftstellerin Joy Davidman im Jahr 1950 anfing, Briefe an C. S. Lewis zu schreiben, suchte sie nach Gott. Denn nach einer überraschenden wie spürbaren Glaubenserfahrung hatte die Atheistin mehr Fragen als Antworten. Was zwischen ihr und dem Oxford-Gelehrten Clive Staples Lewis als loser Briefwechsel begann, sollte sich über die Jahre zu einer der unwahrscheinlichsten Liebesgeschichten der Neuzeit entwickeln. Denn die Lebenswelt von Joy Davidman – sie stammte aus einer jüdischen Familie, war Kommunistin und unglücklich mit einem Alkoholiker verheiratet – war so ganz anders als die von „Jack“, dem brillanten Schriftsteller hinter Büchern wie „Die Perelandra-Trilogie“, „Die große Scheidung“ und den „Chroniken von Narnia“. Und dennoch: Ihr Geist verband sich miteinander über ihre Briefe. Als Joy Davidman sich dann in das Abenteuer ihres Lebens stürzte, reiste sie von Amerika nach England und zurück, sah sich mit Herzschmerz und Armut konfrontiert, fand echte Freundschaft und Glauben sowie gegen alle Widerstände eine Liebe, die selbst der Tod nicht zerstören konnte. Zweifach prämiert mit dem „Christy Award“ für herausragende christliche Inhalte: Buch des Jahres 2019 Bester historischer Liebesroman

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 663

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über die Autorin

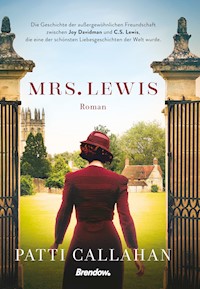

Patti Callahan (die auch unter Patti Callahan Henry als Autorin bekannt ist) hat bereits vierzehn Romane geschrieben, die auf der Bestsellerliste der New York Times standen.

Die Recherche zu Mrs. Lewis brachte Patti in Kontakt mit Joy Davidmans Sohn Douglas Gresham, der ihr großzügig seine Zeit schenkte und ihr unschätzbare Einblicke in das Leben seiner Mutter mit C. S. („Jack“) Lewis gab.

Heute lebt Patti Callahan mit ihrem Mann sowohl in Mountain Brook, Alabama, als auch in Bluffton, South Carolina.

PATTI CALLAHAN

MRS. LEWIS

Die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Joy Davidman und C. S. Lewis, die eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt wurde.

Aus dem amerikanischen Englisch von Christian Rendel

Für Joy und Jack.

Mit großer Liebe

Der Trost des Märchens, die Freude über den glücklichen Ausgang oder, richtiger, die gute Katastrophe, die plötzliche Wendung zum Guten … diese Freude, welche das Märchen so vortrefflich zu bereiten weiß …, ist … eine plötzliche und wunderbare Gnade.

J. R. R. Tolkien, „Über Märchen“

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Teil I: Amerika

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil II: England

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Teil III: Amerika

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Teil IV: England

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Epilog

Nachwort der Autorin

Quellen

PROLOG

ASLAN

Du hättest mich nicht gerufen, wenn ich dich nicht gerufen hätte.

„Der silberne Sessel“, C. S. Lewis

1926 Bronx, New York

Es war von Anfang an der große Löwe, der uns zusammenbrachte. Das ist mir jetzt klar. Das wilde wie zärtliche Tier zog uns zueinander. Langsam, unausweichlich, durch die Zeit, über einen Ozean hinweg und gegen die wehrhaften Festungsmauern unseres Lebens. Leicht würde er es uns nicht machen – das ist nicht seine Art.

Es war der Sommer 1926. Mein kleiner Bruder Howie war sieben Jahre alt, ich war elf. Ich kniete mich neben sein Bett und rüttelte ihn sanft an der Schulter.

„Los, gehen wir“, flüsterte ich. „Sie schlafen jetzt.“

An jenem Tag war ich mit meinem Zeugnis nach Hause gekommen, und in der langen Reihe aus lauter „Sehr guts“ hatte sich ein einziges unauslöschliches „Gut“ in das Büttenpapier eingeprägt.

„Vater.“ Ich hatte ihm auf die Schulter getippt, und er hatte aufgeblickt von den Aufsätzen seiner Studenten, die er gerade mit dem Rotstift bearbeitete. „Hier ist mein Zeugnis.“

Seine Augen überflogen das Blatt durch die Brillengläser, die er ganz in der Tradition seiner ukrainischen Vorfahren auf seiner äußersten Nasenspitze balancierte. Er war als Kind nach Amerika gekommen, und auf Ellis Island war sein Name von Yosef zu Joseph geändert worden.

Er bäumte sich vor mir auf und hob seine Hand. Ich hätte zurückweichen können; ich wusste ja, was kommen würde in einer Familie, in der Anpassung und Leistung an oberster Stelle standen.

Seine Hand flog durch den Raum zwischen uns – den Raum, in dem es vor Erwartung von Anerkennung und Lob flimmerte – und traf mit einem Klatschen auf meine linke Wange – ein Geräusch, das mir wohlvertraut war. Mein Gesicht zuckte nach rechts. Meine Wange brannte lange, so wie immer. Und lange genug für die verbale Abreibung, die nun folgte. „In dieser Familie ist kein Platz für schludrige Arbeit!“

Nein, dafür war nirgendwo Platz. Mit elf Jahren war ich im zweiten Jahr der Highschool. Ich musste mir mehr Mühe geben, besser sein, jede Schande erdulden, bis ich Erfolg hatte und meinen Wert beweisen konnte.

Nachts aber hatten Howie und ich unsere Geheimnisse. In der Dunkelheit seines Zimmers stand er auf und verfing sich mit seinen kleinen Turnschuhen in der Bettdecke. Er lächelte mich an. „Ich habe schon meine Schuhe an. Ich bin fertig.“

Ich unterdrückte ein Lachen und nahm seine Hand. Mucksmäuschenstill standen wir da und lauschten, ob wir irgendjemanden atmen hörten. Nichts.

„Gehen wir“, sagte ich, und er legte seine kleine Hand in meine: ein Zeichen des Vertrauens.

Wir schlichen uns aus dem rotbraunen Sandsteinbau hinaus auf die leeren Straßen der Bronx, der Gestank des feuchten Abfalls ebenso stechend in unseren Nasen wie der Geruch der U-Bahn-Schächte. Die Bürgersteige waren dunkle Flüsse, die Straßenlampen kleine Monde und die aufragenden Gebäude Schutzwälle vor der Außenwelt. Zu dieser mitternächtlichen Stunde war die Stadt still, von einer trügerischen Sicherheit. Howie und ich waren unterwegs, um andere Tiere zu besuchen, die ebenso eingesperrt und gezwungen waren, sich in einer Welt, die sie nicht verstanden, zahm zu verhalten: die Bewohner des Zoos der Bronx.

Binnen Minuten erreichten wir das Tor an der Fordham Road und blieben wie immer stehen, um stumm den Rockefeller-Springbrunnen zu betrachten – drei Ebenen von aus Marmor gehauenen Kindern, die in Muschelschalen saßen, getragen von Meerjungfrauen auf erhobenen Armen oder starken Köpfen, die Mittelsäule umwunden von der großen Schlange, die zum Verschlingen das Maul aufriss. Das Wasser fiel prasselnd wie ein Platzregen über die Skulptur herab und übertönte unsere Schritte und unser Flüstern. Wir erreichten das kleine Loch an der gegenüberliegenden Seite des Zauns und schlüpften hindurch.

Wir liebten unsere heimlichen Ausflüge in den mitternächtlichen Zoo: das Papageienhaus mit den farbenfrohen Kreaturen darin; das Flusspferd, Peter der Große; ein Flughund; das Reptilienhaus, in dem es vor fremdartigen, beängstigenden Geschöpfen wimmelte. Wenn wir uns davonschlichen, war dies für uns sowohl die Belohnung dafür, dass wir das Familienleben so tapfer ertragen hatten, als auch unsere unsichtbare Rebellion. Der Bronx River strömte mitten durch den Zoo; die Schlange aus dunklem Wasser, die wie ein weiteres lebendiges Tier wirkte, das von außen eindrang, das Gelände in zwei Hälften teilte und dann wieder entkam, weil es den Weg nach draußen kannte.

Und dann war da das Löwengehege, ein dunkles, von einem hohen Zaun umgebenes und baumreiches Gelände. Dort zog es mich hin, als ob diese Tiere mir gehörten, oder ich ihnen.

„Sultan.“ Meine Stimme hallte durch die Nacht. „Boudin Maid.“

Die beiden Berberlöwen bewegten sich gemächlich vorwärts, setzten Tatze für Tatze auf den Boden, und näherten sich mit den kraftvollen Muskeln, die sich unter ihrem Fell abzeichneten, dem Zaun. Große Anmut umgab sie, ganz so, als hätten sie ihr Schicksal verstanden und mit brüllender Würde akzeptiert. Ihre mächtigen Mähnen waren wie ein tief verschlungener Wald. Ich verlor mich im endlosen Universum ihrer großen, bernsteinfarbenen Augen, als sie mir erlaubten, ja mich einluden, durch die Eisenstäbe zu greifen und meine Finger in ihrem Fell zu vergraben. Sie waren zahm, hatten ihre wilde Natur längst abgelegt, und ich fühlte mich ihnen auf eine Weise verwandt, dass mein Innerstes erbebte.

Sie erwiderten meinen Blick und drückten ihr warmes Gewicht gegen meine Handfläche, und ich wusste längst, dass die Gefangenschaft ihre Seelen gebrochen hatte.

„Es tut mir leid“, flüsterte ich jedes Mal. „Eigentlich müssten wir frei sein.“

Teil I

AMERIKA

ASLAN

Um die Dunkelheit da draußen zu besiegen, musst du die Dunkelheit in dir selbst besiegen.

„Die Reise auf der Morgenröte“, C. S. Lewis

1

Begin again, must I begin again Who have begun so many loves in fire

„Sonnet I“, Joy Davidman

1946 Ossining, New York

Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu verlieben, und glücklose Affären hatte ich auf verschiedenste Weisen begonnen. Dieses Mal aber betraf es die Ehe.

Die Welt, sie verändert sich in einem Augenblick. Und ich habe es wieder und wieder erlebt, wie Leute sich durchmogeln, weil sie meinen, sie hätten im Schutze eines sicheren Lebens alles im Griff. Doch das Leben lässt sich nicht so einfach kontrollieren, jedenfalls nicht so, als dass wir vor den Tragödien des Herzens geschützt wären. Ich hätte das schon längst wissen müssen; ich hätte vorbereitet sein müssen.

„Joy.“ Bills Stimme klang über die Telefonleitung so zittrig, dass ich dachte, er hätte vielleicht einen Autounfall erlitten oder Schlimmeres. „Ich breche wieder zusammen, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.“

„Bill.“ Ich klemmte mir den schwarzen Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter, das dicke Kabel baumelte hin und her, während ich unseren Sohn Douglas vor meiner Brust in den Armen wiegte. „Atme tief durch. Es ist alles gut. Es ist nur deine alte Angst. Du bist nicht mehr im Krieg. Du bist in Sicherheit.“

„Es ist nicht alles gut, Joy. Ich halte das nicht mehr aus.“

Die Panik ließ seine Stimme brechen, aber ich verstand ihn trotzdem. Ich wusste, ich konnte ihn durch meine Worte von diesem Abgrund wegholen, wie ich es schon an manch anderen Abenden getan hatte. Vielleicht würde er sich betrinken, bevor alles vorbei war, aber ich wusste, ich konnte ihn beruhigen.

„Komm nach Hause, Poogle. Komm einfach nach Hause.“ Ich gebrauchte den Kosenamen, den wir für uns und unsere Kinder gebrauchten, wie einen Lockruf.

„Ich komme nicht nach Hause, Joy. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals zurückkomme.“

„Bill!“ Ich dachte schon, er hätte aufgelegt, doch dann hörte ich ihn schwer atmen. Ein und aus, so als ob jemand das Leben aus ihm herausquetschte. Anschließend brach die Verbindung ab und das schrille Summen vibrierte wie eine Stimmgabel in meinem Ohr – bis hinunter in mein Herz, wo meine eigene Angst lauerte, die in sich zusammengerollt nur auf den Moment wartete, wann sie endlich zuschlagen würde.

„Nein!“, schrie ich in die tote Leitung.

Bills Büronummer wusste ich auswendig. Ich rief ihn zurück, wieder und wieder, aber es klingelte bloß endlos, während ich wie ein Mantra vor mich hinmurmelte: „Geh dran, geh dran, geh dran.“ Als ob ich ihn von unserer Küche aus, wo ich mit dem Rücken an den lindgrünen Linoleumtresen gelehnt stand, irgendwie hätte beeinflussen können. Irgendwann gab ich auf. Es gab nichts mehr, was ich hätte tun können. Ich konnte ja nicht unsere Babys zurücklassen und mich auf die Suche nach ihm machen. Er hatte das Auto dabei, und ich hatte niemanden, der mir hätte helfen können. Ich hatte auch keine Ahnung, wo er hätte sein können, außer in irgendeiner Bar, und davon gibt es in New York City Hunderte.

So abgeschnitten von allem, konnte ich mir nur selbst die Schuld dafür geben. Schließlich war ich diejenige gewesen, die darauf gedrängt hatte, aus der Stadt an diesen verlassenen und schrecklichen Ort zu ziehen, weit weg von meinen Schriftsteller-Freunden und Kontakten in der Verlagswelt. Ich hatte angefangen zu glauben, dass ich nie eine Dichterin, eine Romanautorin, eine Freundin oder Liebhaberin gewesen war, nie als etwas anderes existiert hatte, denn als Ehefrau und Mutter. Und der Umzug war mein jämmerlicher Versuch gewesen, Bill von einer Affäre mit einer Blondine in Manhattan wegzulocken. Verzweiflung treibt einen dazu, eine Dummheit für Vernunft zu halten.

Ob er vielleicht bei einer anderen Frau steckte und seinen Zusammenbruch nur vortäuschte? Allzu weit hergeholt schien mir das nicht, obwohl seine Verrücktheit auch ihre Grenzen hatte.

Vielleicht aber auch nicht.

Unser Haus im Hudson-Tal, am äußersten Rand des New Yorker Vorortes Ossining, war eine kleine Holzhütte, die wir Maple Lodge nannten. Sie besaß ein Schrägdach und ächzte bei jeder Bewegung, die unsere kleine Familie darin machte: Bill; der kleine Davy, der auf seinen kurzen Beinen durch die Gegend fegte wie eine unkontrollierbare Atombombe; und Douglas, das Baby. Oft fühlte es sich so an, als könnte nicht einmal das Fundament des Hauses unserer Rastlosigkeit standhalten. Ich war einunddreißig, umgeben von Büchern, zwei Katzen und zwei Söhnen, und ich fühlte mich genauso alt wie das Haus.

Ich vermisste meine Freunde, das bunte Treiben in der Stadt, die Verlagspartys und den literarischen Klatsch. Ich vermisste meine Nachbarn. Und ich vermisste mich selbst.

Die Nacht legte sich um meine Söhne und mich; sie drückte mit drohender Schwere dunkel gegen die Fensterscheiben. Douglas mit seinem braunen Lockenkopf und seinen Apfelwangen döste, die warme Milchflasche an seinem Mund baumelnd, während Davy seine Spielzeugautos über die Holzdielen zerrte, ohne die Kratzer auch nur zu bemerken, die sie hinterließen.

Panisch tigerte ich durch das Haus und wartete auf eine Nachricht von Bill. Ich fluchte. Ich schimpfte. Ich schlug meine Faust in die weichen Kissen unserer verschlissenen Couch. Nachdem ich die Jungen gefüttert und gebadet hatte, rief ich meine Eltern und ein paar Freunde an – sie hatten nichts von Bill gehört. Wie lange würde er wegbleiben? Was sollte ich machen, wenn uns das Essen ausging? Das nächste Lebensmittelgeschäft war Meilen entfernt.

„Ruhig Blut“, ermahnte ich mich selbst immer wieder. „Es ist nicht sein erster Zusammenbruch.“ Das stimmte, und die Aussicht, dass so etwas wieder passieren könnte, schwebte stets über uns wie ein Gespenst. Seinen schlimmsten Zusammenbruch hatte ich nicht miterlebt. Er war nach seiner Zeit im spanischen Bürgerkrieg, noch bevor wir uns kennenlernten. Damals hatte er versucht, das zu tun, was ich jetzt am meisten fürchtete – sich umzubringen. Die Traumata, die der Krieg bei ihm zurückgelassen hatten und die seine Seele schüttelten wie würgten, waren unerträglich geworden.

Ich stellte mir Bill vor, wie ich ihn kennengelernt hatte – jenen leidenschaftlichen, jungen Mann, der mit seiner schlaksigen Gestalt und seinem breiten Lächeln hinter dem dicken Schnurrbart in die League of American Writers geschlendert kam. Durch seinen Mut und seinen Idealismus fühlte ich mich sofort zu ihm hingezogen, zu einem Mann, der freiwillig in ein fernes, gespaltenes Land gezogen war, um zu kämpfen, wo es nötig war. Später hörte ich denselben charmanten Mann in den Musikkneipen von Greenwich Village Gitarre spielen und verliebte mich noch mehr.

Ich war überwältigt und überrumpelt von der Leidenschaft und Unmittelbarkeit, mit der unsere Körper wie Seelen zueinander fanden. Zwar war er verheiratet, als wir uns trafen, aber er hatte mir versichert: „Das war nie etwas Echtes. Es ist nichts im Vergleich zu dir und mir.“

Drei Tage nachdem seine Scheidung rechtskräftig war, heirateten wir in der McDowell-Künstlerkolonie, was wie ein Symbol für das war, was uns verband – die Hingabe an unser Handwerk. Zwei Schriftsteller. Eine Ehe. Ein Leben. Doch nun waren es eben diese Leidenschaft und dieser Idealismus, die an ihm zerrten, seinen Geist aus der Bahn warfen und ihn zurück zur Flasche trieben.

Etwa gegen Mitternacht stand ich an der Wiege unseres Babys, mein Herz pochte so stark wie Hammerschläge. Es gab nichts, überhaupt nichts, was ich tun konnte, um meinen Mann zu retten. Ich spürte, wie meine unerschrockene Fassade bröckelte und mein Ego eine Bruchlandung hinlegte.

Ich holte tief Luft, vielleicht war es der erste demütige Atemzug meines Lebens, und ließ mich so auf die Knie fallen, dass von den harten Dielen ein starker Schmerz meine Beine durchschoss. Ich neigte meinen Kopf, und Tränen sammelten sich in meinen Mundwinkeln, während ich um Hilfe betete.

Ich betete!

Zu Gott?

Ich glaubte nicht an Gott. Ich war Atheistin.

Aber da war ich – auf den Knien.

Diesen winzigen Spalt in meiner Seele, mitten in dieser panischen Angst, während ich um Hilfe rief, erkannte der listige Löwe als seine Chance. Gott kam herein. Er trat in die Risse meines Herzens, als hätte er schon lange darauf gewartet, eine Öffnung zu finden. Und eine Wärme legte sich über mich; ein Strom des Friedens durchflutete mich. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben fühlte ich mich vollkommen erkannt und geliebt. Ich spürte, dass er bei mir war, ja, dass er immer bei mir gewesen ist.

Diese Offenbarung hielt nicht lange an, nicht einmal eine Minute, und doch war sie für immer. Zeit existierte nicht wie ein Von-Augenblick-zu-Augenblick-Metronom, sondern als Ewigkeit. Es war, als ob Grenzen verwischten – zwischen meinem Körper und der Umgebung, zwischen meinem Herzen und meiner Seele, zwischen Angst und Frieden. Alles in mir wiegte sich in einer liebevollen Gegenwart.

Mein Herzschlag beruhigte sich, und die Tränen versiegten. Ich beugte mich vor und legte meine feuchte Wange auf den Boden. „Warum hast du so lange gewartet? Warum habe ich so lange gewartet?“ Ich lag da in dieser Stille, ehe ich fragte: „Und jetzt?“

Er antwortete nicht. Jedenfalls nicht so, dass da eine Stimme war, doch irgendwie fand ich die Kraft aufzustehen, voller Dankbarkeit auf meine Kinder zu schauen und abzuwarten, was als Nächstes passieren würde.

Gott brachte in diesem Moment nichts in Ordnung, aber darum ging es auch gar nicht. Ich wusste immer noch nicht, wo Bill steckte, und fürchtete weiterhin um sein Leben, aber es schien nun so, dass jemand, mein Schöpfer, mitten in alledem bei mir war. Dieser Jemand war ebenso real wie meine Söhne in ihren Betten, wie der Sturm, der an den Fensterrahmen rüttelte, und wie meine Knie auf den harten Dielen.

Letzten Endes war Bill, nachdem er durch die Straßen gezogen war und sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte, in ein Taxi gekrochen, das ihn kurz vor dem Morgengrauen wieder zu uns brachte. Als er durch die Tür kam, nahm ich sein Gesicht in meine Hände, roch die Schnapsfahne und sagte ihm, dass ich ihn liebte und jetzt wüsste, dass es einen Gott gab, der uns beide liebte. Ich versprach ihm, dass wir gemeinsam unseren Weg finden würden.

Im Lauf der Zeit stapelten sich auf unserem Couchtisch Bücher über Geschichte und Philosophie, religiöse Texte und Traktate, aber wir wussten uns immer noch keinen Reim auf dieses Erlebnis zu machen, von dem ich wusste, dass es genauso real gewesen war wie mein Herzschlag. Wenn es einen Gott gab, und das stand für mich felsenfest, wie zeigte er sich dann in der Welt? Wie sollte ich mich ihm nähern, wenn überhaupt? Oder war das ganze Erlebnis nur ein kurzer Moment der Erleuchtung gewesen, das aber nichts veränderte? Eine Bekehrung war das ganz gewiss nicht; ich hatte lediglich verstanden, dass noch etwas Größeres existierte. Ich wollte mehr darüber wissen. Viel mehr.

Wir waren mittlerweile umgezogen – in ein verschachteltes Bauernhaus nach Staatsburg, New York –, als eines Nachmittags im Frühling ein drei Jahre altes Exemplar der Zeitschrift Atlantic Monthly von 1946 mit der Titelseite nach unten auf dem Küchentisch lag und als Untersetzer für Bills Kaffeebecher diente. Ich schob den Becher zur Seite und blätterte die Zeitschrift durch, während unsere Söhne ihr Schläfchen hielten. Als ich sie wahllos aufschlug, erblickte ich den Artikel eines Professors namens Chad Walsh vom Beloit College in Wisconsin. Die Überschrift lautete „Apostel für die Skeptiker“. Der Artikel befasste sich eingehend mit einem englischen Oxford-Gelehrten, einem Mann namens C. S. Lewis, der ein bekehrter Atheist war. Mir war dieser Autor bereits bekannt, ich hatte sogar Bücher von ihm gelesen – Das Schloss und die Insel und Die große Scheidung. Beide Werke enthielten eine Wahrheit, die ich erst jetzt imstande war, langsam zu verstehen. Ich fing an, den Artikel zu lesen, doch erst als Douglas meinen Namen rief, konnte ich mich von der Geschichte dieses Schriftstellers und Hochschullehrers lösen, der durch seinen klaren, erhellenden Schreibstil, seine Logik und seinen Intellekt viele amerikanische Leser angesprochen hatte.

Bald darauf hatte ich alles gelesen, was Lewis geschrieben hatte – über ein Dutzend Bücher, darunter auch ein dünner Roman von so beißender Satire, dass es mich immer wieder zu der Weisheit hinzog, die sich in der Geschichte verbarg: Dienstanweisung für einen Unterteufel.

„Bill.“ Es war während irgendeines Abendessens, während die Jungs gerade ihre Spaghetti aufrollten, als ich das Buch Die große Scheidung von Lewis hochhielt, das ich gerade zum zweiten Mal las. „Das hier ist jemand, der uns vielleicht bei manchen unserer Fragen weiterhelfen könnte.“

„Schon möglich“, murmelte Bill und zündete sich eine Zigarette an, noch bevor das Essen vorbei war. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schaute mich durch seine randlose Brille an. „Allerdings, Poogle, bin ich mir nicht sicher, ob irgendjemand die Antworten hat, die wir brauchen.“

Bill hatte völlig recht, denn es hatte sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach war, an einen Gott zu glauben. Jede Philosophie und Religion wusste über die Gottheit etwas zu sagen, was mir nicht einleuchten wollte. Ich war schon drauf und dran, die Suche aufzugeben und meine Gotteserfahrung in die große Kiste mit all meinen Irrtümern zu packen. Zumindest so lange, bis ich Professor Walsh kontaktierte, den Verfasser des Artikels, und ihn bat: „Erzählen Sie mir bitte von C. S. Lewis.“

Professor Walsh hatte Lewis in Oxford besucht und dort einige Zeit mit ihm verbracht. Er war dabei, seine Artikel zu einem Buch mit demselben Titel zu verarbeiten, und er antwortete mir. „Schreiben Sie doch Mr. Lewis“, schlug er vor. „Er ist ein eifriger Briefschreiber, und er liebt es zu debattieren.“

Drei Jahre waren vergangen seit jener Nacht der Demut, die mir meine bisherige Sicht der Dinge genommen hatte. Bill und ich hatten seitdem viel gelesen und nachgedacht, er war zu den Anonymen Alkoholikern gegangen, wir hatten endlos debattiert und uns schließlich der Presbyterianischen Kirche angeschlossen. Und nun war da diese Idee: Wir würden einen Brief an C. S. Lewis schreiben, einen Brief mit all unseren Fragen, unseren Gedanken über und unseren Zweifeln an diesem Christus, an den er offenbar glaubte.

2

Open your door, lest the belated heart Die in the bitter night; open your door

„Sonnet XLIV“, Joy Davidman

1950

Hat nicht alles mit Worten angefangen? Am Anfang war das Wort – sogar die Bibel posaunte diese Wahrheit hinaus. So war es auch mit meiner Freundschaft mit Lewis.

Ich ging von meinem Arbeitszimmer im Obergeschoss unseres Bauernhauses die Treppe hinunter und hinaus in die eiskalte Januarluft, um die Post zu holen. Dabei durchliefen zwei ganz unterschiedliche Gedanken meine Gehirnbahnen: Was sollte ich heute Abend für die Familie kochen? Und wie würde wohl in ein paar Monaten mein zweiter Roman Weeping Bay aufgenommen werden?

Das gefrorene Gras knirschte unter meinen Stiefeln, als ich zum Briefkasten ging und ihn öffnete. Ich blätterte den Stapel durch, und plötzlich schlug mein Herz schneller. Gleich oben auf dem Stapel von Rechnungen, Briefen und einer Ausgabe der Zeitschrift Presbyterian Life lag ein Brief aus England, aus Oxford. Ich nahm den weißen Umschlag mit der Luftpostbriefmarke, die das Profil des jungen König George mit über dem Haupt schwebender Krone zeigte, in die Hand. In der oberen linken Ecke stand in kleiner kursiver Handschrift der Name C. S. Lewis als Absender.

Er hatte endlich geantwortet. Ich fuhr mit dem behandschuhten Finger über seinen Namen. Hoffnung regte sich in mir wie eine frühe Frühlingsblume. Ich brauchte seinen Rat – mein Leben schien aus den Fugen geraten zu sein durch die neuen Überzeugungen, von denen ich gedacht hatte, dass sie mich retten würden, und C. S. Lewis kannte die Wahrheit. Zumindest hoffte ich das.

Ich klappte den Metallkasten schwungvoll zu, sodass die Eiszapfen klirrend zu Boden fielen, steckte mir die Post in die Jackentasche und ging über den vereisten Gehweg zurück zum Haus. Drinnen stritten sich meine Söhne über irgendetwas. Als ich ihre Stimmen hörte, hob sich mein Blick. Ich sah unser weißes Bauernhaus mit der Veranda quer über die ganze Front – eine Oase, bis man eintrat. Die grünen Fensterläden, wie Lidschatten auf einer blassen Frau, öffneten den Blick in die Seele des Hauses, die einmal klar gewesen, nun aber von Zorn und Frustration verdüstert war.

Die Eingangstür stand offen, unser vierjähriger Douglas kam herausgerannt, dicht gefolgt von seinem zwei Jahre älteren Bruder Davy.

„Das gehört mir. Gib es zurück!“, brüllte Davy, der nur zwei Fingerbreit größer war als sein kleiner Bruder. Sein braunes Haar war zerzaust vom Rangeln und Toben. Er schubste Douglas vor sich her, bis beide mich erblickten und wie angewurzelt stehen blieben, als wäre ich plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht.

„Mami!“ Douglas kam zu mir gerannt, schlang seine Arme um meine Hüften und vergrub sein Gesicht in den Falten meiner Jacke. „Davy hat mir gegen das Schienbein getreten“, heulte er. „Und dann hat er mich umgeschubst und sich auf mich gesetzt. Er hat sich viel zu fest auf mich gesetzt!“

Gott musste viel Vergnügen daran haben, zwei Jungs so verschieden zu machen.

Ich beugte mich zu Douglas hinab, strich ihm die Haare aus dem Gesicht und gab ihm einen Kuss auf seine runde Wange. In solchen Momenten war mein Herz voller Liebe zu den beiden Jungen, die Bill und ich auf die Welt gebracht hatten. Davy hatte seinen geschmeidigen Körper und seine unbändige Energie von Bill, aber die Empfindlichkeit, mit der Douglas auf Gemeinheiten aller Art reagierte, kam von mir. Er hatte noch nicht gelernt, sie zu verdecken, wie ich es tat.

„So ein Unsinn!“ Ich rubbelte Davy über den Kopf und nahm Douglas an die Hand. „Gehen wir hinein und machen heiße Schokolade.“

„Au ja!“, erwiderte Davy begeistert und rannte auf das Haus zu.

Die ganze Zeit über brannte mir der Brief in der Tasche. Geduld, sagte ich mir. Geduld. Vorfreude ist die schönste Freude.

Davy schoss durch die Eingangstür, freilich nicht ohne Topsy aufzuschrecken, der ein Gebell anstimmte, als müsste er uns vor einem monströsen Eindringling warnen.

„Gib Ruhe, du zottelige Promenadenmischung“, rief ich, „sonst tut es mir noch leid, dass ich dich gerettet habe!“ Im Flur stieg ich über einen Haufen Spielzeugautos, während Topsy sich an meine Fersen heftete. Wir besaßen zu dieser Zeit einen regelrechten Zoo an Tieren – vier Katzen, zwei Hunde und einen Vogel –, und jetzt wünschte sich Davy noch eine Schlange.

Bill war oben im ausgebauten Dachboden in seinem Arbeitszimmer und tippte, was seine Finger hergaben. Er arbeitete an seinem zweiten Roman, um die Rechnungen zu bezahlen, die sich schon so hoch stapelten, wie bald der Schnee liegen würde. Das Geschrei, Gebell und Durcheinander musste ihn von seiner Schreibmaschine verscheucht haben, denn plötzlich stand er am Fuß der Treppe.

Douglas duckte sich, und ich ergriff seine Hand. „Keine Angst“, sagte ich leise. „Daddy wird nicht schreien. Es geht ihm jetzt besser.“

Bill ließ hilflos die Arme hängen. Mit seinen knapp eins neunzig erinnerte mich mein Mann oft an einen schlanken, biegsamen Baum. Sein dichtes dunkles Haar war nach links gekämmt wie eine in sich zusammengestürzte Brandungswelle. Er war jetzt trocken, und seine verbalen Ausfälle hatten nachgelassen. Die Anonymen Alkoholiker mit ihren Zwölf Schritten, spirituellen Merksprüchen und ihrer gegenseitigen Rechenschaft innerhalb der Gruppe zeigten ihre Wirkung.

Er deutete auf den umgefallenen Korb neben der Tür, aus dem sich Bücher aus der Bibliothek über den Boden ergossen, und schob seine randlose Brille nach oben. „Du könntest das eigentlich mal aufheben.“

„Ich weiß, Schatz. Mache ich.“

Ich warf ihm einen Blick zu. Sein blaues Hemd war zerknittert und falsch zugeknöpft. Die Jeans hingen lose an ihm herunter; er hatte im Lauf der stressigen letzten Monate einiges Gewicht verloren. Ich hingegen hatte zugenommen – das Leben war einfach nicht fair.

„Ich habe versucht zu schreiben, Joy. Etwas zustande zu bringen in diesem Haus, das so voller Chaos ist, dass ich mich kaum konzentrieren kann.“

„Hunde. Kinder.“ Ich versuchte ihn anzulächeln. „Was für eine Kombination.“ Ich ging in die Küche. Ich wollte die Situation entschärfen – der Streit, der sich hier anbahnte, wäre doch nur eine Wiederholung dessen, was wir schon tausendmal erlebt hatten, und dafür war ich nicht in Stimmung. Ich hatte schließlich einen Brief in meiner Tasche, der ein Hoffnungsschimmer war.

Davy kletterte auf einen Stuhl, setzte sich an den zersplitterten Holztisch und faltete wartend die Hände. Ich schüttelte meine Jacke ab und hängte sie an einen Haken neben der Tür. Die Post legte ich auf den Küchentisch. Bis auf den Brief. Den wollte ich als Erste lesen. Ich wollte ihn für mich allein haben, wenn auch nur für einen Moment. Ich streifte die Handschuhe ab und stopfte sie in die Taschen, um ihn zu verstecken. Dann vergrub ich meine Hände in dem schmutzigen Geschirr, das sich in der Spüle stapelte – ein Zeugnis meiner mangelnden hausfraulichen Fähigkeiten. Schließlich fand ich den Kochtopf, in dem noch die Tomatensauce vom Vorabend klebte.

Dieses Haus war einmal die Erfüllung eines Traums gewesen. Als Bills Roman Nightmare Alley erschien und mit Tyrone Power in der Hauptrolle verfilmt wurde, hatten wir plötzlich zum ersten Mal in unserem Leben mehr als genug Geld zur Verfügung. Es war gerade genug, um uns diesen kleinen Hof auf dem Land zu kaufen. Wir wussten damals noch nicht, dass es nicht immer das Beste ist, wenn Träume sich erfüllen. Davon ist in Geschichten nie die Rede.

Ich wandte mich mit gespielt heiterem Tonfall an Davy. „Vielleicht kriegen wir heute Schnee. Wäre das nicht toll?“

„Au ja“, sagte er und schwang die Beine hin und her gegen die Unterseite des Tisches.

Bill kam in die Küche, blieb unschlüssig stehen und schaute mir zu, wie ich den verkrusteten Kochtopf scheuerte.

„Schon wieder Rechnungen“, sagte er, während er die Post durchblätterte. „Na, großartig!“

Ich spürte seine Augen auf mir und wusste, dass aus ihnen keine Liebe strahlte. Die Liebe schwand dahin, aber ich versuchte Tag für Tag einzuschätzen, was noch blieb. Gemeinschaft? Bewunderung? Geborgenheit? Im Moment fühlte es sich an wie Wut. Ich nahm den sauberen Topf und griff das grüne Tuch, das an der Seite der Spüle hing, und trocknete ihn ab. „Möchtest du eine heiße Schokolade?“

„Gern.“ Er ließ sich auf dem Stuhl neben Davy nieder. „Mami wird uns aufwärmen.“

Ich machte unseren alten Coolerator auf – er wirkte eher wie ein weißer Sarg als ein Kühlschrank – und musterte die verwaisten Glasböden. Welker Salat, eine offene Dose mit der Tomatensuppe von gestern Abend, Milch und ein Topf mit Hackfleisch, das eine verdächtig braune Farbe angenommen hatte. Ich musste dringend auf den Markt, was bedeutete, dass wieder einmal ein Nachmittag fürs Schreiben verloren ginge. Aufgrund des verdorbenen Fleisches schlug meine Stimmung um, und ich hasste mich für meine Selbstsucht, das Schreiben wichtiger zu nehmen als meiner Familie etwas zu essen zu machen. Doch so sehr ich mir auch Mühe gab, ich wusste nicht, wie ich mich ändern könnte.

Ich sah zu, wie die Milch im Topf allmählich zu kochen begann, und rührte anschließend die Schokoladenflocken in den weißen Schaum. Draußen war die erste Schneeflocke in Sicht, ließ sich auf der Fensterscheibe nieder und schmolz; ein kleines Naturschauspiel, das mein Herz wieder leichter werden ließ. Draußen war auf einem niedrigen Ast das Vogelhäuschen befestigt, wo gerade ein Kardinal Rast einlegte und mich mit seinem schwarzen Auge musterte. Für einen kurzen Moment strahlte jede Kleinigkeit eine außergewöhnliche Schönheit aus, es war wie ein täglicher Gnadenbeweis.

Douglas kam in die Küche gestürmt, gerade als ich die geschmolzene Köstlichkeit in drei Becher goss.

„Hast du mich vergessen?“, fragte er, die Hände so hoch über seinen Kopf gestreckt, als wolle er fliegen.

„Nein, mein Großer. Natürlich habe ich dich nicht vergessen.“

Wir ließen uns am Tisch nieder, meine drei Jungs jeder mit einem Becher heißer Schokolade und ich mit einer Tasse Tee. Gerne hätte ich ihnen noch eine Haube aus Schlagsahne dazu spendiert. Warum fühlte sich das Alltägliche meines Lebens manchmal so beklemmend an, wenn doch das Alltägliche alles war?

Ich hatte noch andere Verwandte. Meine Eltern lebten noch, aber ich verspürte keinen sonderlich dringenden Wunsch, sie zu besuchen. Mein Bruder arbeitete in der Stadt als Psychotherapeut, doch ich bekam ihn nur selten zu sehen. Abgesehen von unserer neuen presbyterianischen Kirchengemeinde war das hier meine Familie.

Auf unserem Hof im ländlichen Norden des Staates New York fühlte ich mich abgeschnitten von der Welt, doch den Nachrichten im Radio folgte ich stets: Truman war Präsident, die Atombombe war immer noch das heiße Thema – was hatten wir da nur auf die Welt losgelassen, als wir das Atom spalteten? Man überbot sich gegenseitig mit Weltuntergangs-Szenarien. Und in der Welt der Literatur hatte Faulkner gerade den Literatur-Nobelpreis gewonnen.

„Danke, Mami.“ Davys Stimme holte mich ins Hier und Jetzt des Hauses zurück.

Ich schmunzelte über seinen Schokoladen-Schnurrbart und schaute dann hinüber zu Bill. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und streckte sich. Was für ein prächtiges Bild er doch abgab, dieser „perfekte mythische Ehemann“, wie ich ihn damals, als wir uns ineinander verliebten, einmal genannt hatte. Manchmal fragte ich mich, wie ich wohl jetzt auf ihn wirkte, aber mein Überlebensinstinkt ließ mir keine Zeit für Eitelkeit. Meine braunen Haare, lang und dicht, trug ich in einem lose geschlungenen Knoten im Nacken. Falls ich überhaupt hübsch war, dann auf eine altmodische Weise, das wusste ich. Mit meinen nicht einmal eins sechzig und meinen großen braunen Augen entsprach ich nicht gerade einer umwerfenden Schönheit, der Männer hinterherpfiffen. Es war eher eine anheimelnde Schönheit, die sich hervorheben ließ, wenn ich mir Mühe gab, was ich allerdings in letzter Zeit nicht getan hatte. Aber Bill? Er war ein schneidiger Bursche, was er liebte zu hören, wohl auch angesichts seiner Abstammung von Plantagenbesitzern im sonnigen Süden Virginias.

Er schlug die Beine übereinander und wandte sein schiefes Lächeln, das Douglas von ihm geerbt hatte, in meine Richtung. „Ich gehe heute Abend um halb acht zum AA-Treffen. Kommst du mit?“

„Diesmal nicht. Ich glaube, ich bleibe heute zu Hause bei den Jungs und bringe ihre Wintersachen in Schuss.“

Unter dem Tisch wand ich meine Hände und wartete auf einen Vorwurf, der aber nicht kam. Ich atmete erleichtert auf. Bill stand auf, reckte sich mit einem Gebrüll, das Davy zum Lachen brachte, und schritt dann zur Küchentür. „Ich gehe jetzt arbeiten“, sagte er. „Oder wenigstens versuche ich es noch einmal.“

„Okay.“ Ich nickte ihm lächelnd zu, aber innerlich krampfte sich mein Herz zusammen, da es auch danach verlangte, wieder an meine Arbeit zu gehen. Der Chefredakteur der Zeitschrift auf dem Küchentisch hatte mich um eine Artikelserie über die Zehn Gebote gebeten und ich kam damit kaum vorwärts. Aber schließlich war Bill der Herr des Hauses, und ich war, wie er und die Gesellschaft mir immer wieder in Erinnerung riefen, bloß die Hausfrau.

Die Jungs stürmten hinüber ins Spielzimmer neben der Küche und kabbelten sich. Zuerst zögerte ich, aber dann rief ich: „Bill, C. S. Lewis hat uns geantwortet!“

„Na, wurde ja auch Zeit!“ Er blieb in der Tür stehen. „Wie lange hat das jetzt gedauert? Sechs Monate? Leg mir den Brief auf den Schreibtisch, nachdem du ihn gelesen hast.“

„Ich habe ihn noch nicht aufgemacht, aber ich weiß ja, dass du dich für diese Dinge nicht mehr so interessierst.“

„Für welche Dinge?“

„Gott.“

„Natürlich tue ich das, Joy. Ich bin nur nicht so versessen auf die Antworten wie du. Verdammt, ich bin auf gar nichts so versessen wie du!“ Er hielt inne, als wolle er die schweren Worte abwägen, und fügte beschwichtigend hinzu: „Du weißt ja noch gar nicht, was er geschrieben hat. Vielleicht verbittet er sich jeden weiteren Kontakt. Er ist schließlich ein viel beschäftigter Mann.“

Ich sackte innerlich zusammen und spürte, wie der Traum von etwas, das ich noch nicht einmal gesehen oder wahrgenommen hatte, in sich zusammenfiel. „Bill, ich kann nicht hinnehmen, dass mein Erlebnis bedeutungslos gewesen sein soll. Ich kann das nicht als ein Strohfeuer abtun. Gott war da; das weiß ich. Was bedeutet das?“

„Das weiß ich doch nicht. Aber mach, was du willst, Poogle. Schreib ihm, oder lass es bleiben. Ich muss wieder an die Arbeit.“

In meinem Arbeitszimmer fröstelte ich vor Kälte. Wäre unser Haus bloß nur so voller Liebe wie voller Bücher – inzwischen stapelten sich über zweitausend davon auf Regalen und Tischen und nötigenfalls auch auf dem Fußboden. Das Haus war zugig, und die Kohlenvorräte gingen wieder einmal zur Neige. Ich würde Davy schicken, um Nachschub hereinzuholen. Schon vor ein paar Wochen hatten wir die Haushälterin entlassen müssen. Ich hätte alles geschrieben, egal was, nur um genug Geld zu verdienen, um sie wieder einstellen zu können.

Es musste sich etwas ändern, und zwar bald.

Ich nahm den Brief in die Hand, schlang meine Strickjacke fester um mich und ließ mich auf einem abgewetzten Sessel nieder. Ich wünschte mir, dass mein Mann meine Sehnsucht verstand – dieses Verlangen nach der unsichtbaren Welt, die in dem verborgen liegt, was wir vor Augen haben. Lewis war siebzehn Jahre älter als ich, für ihn lagen seine Erfahrung und Suche schon ein gutes Stück zurück. Ich hatte ihm geschrieben, weil ich auf der Suche war nach Antworten, die sowohl mein Herz als auch mein Verstand zufriedenstellen würden.

Ich fuhr mit den Fingern über die geschwungenen Linien seiner Worte. Sie waren offensichtlich mit einem Füllfederhalter mit blauer Tinte geschrieben, und aus jedem Federstrich verästelten sich hauchdünne Linien in den feinen Kapillaren des Baumwollpapiers. Ich hielt den Brief unter meine Nase, aber er roch nur nach kalter Luft und Staub. Zögernd schob ich meine Finger unter die Lasche des Umschlags. Obwohl ich darauf brannte, jedes Wort zu lesen, wollte ich doch zugleich auch die gespannte Erwartung noch länger auskosten. Warten und Sehnen sind oft der billige Brennstoff des Verlangens.

„Liebe Mr. und Mrs. Gresham“, begann er.

„Danke für Ihren langen und ausführlichen Brief.“

Ich musste lächeln. Lang und ausführlich – das konnte man wohl sagen!

Ich warf schnell einen Blick an das Ende des Briefes, um mich zu vergewissern.

Ihr C. S. Lewis

Er hatte uns tatsächlich geschrieben. Unter all den Hunderten von Briefen, die er bekam, hatte er auf meinen geantwortet.

3

I have loved some ghost or other all my years Dead men, their kisses and their fading eyes

„Prayer before daybreak“, Joy Davidman

Am Tag, nachdem der Brief von Lewis gekommen war, lauschte ich dem winterlichen Lockruf des Windes. Auf dem Stuhl gegenüber lag ein Haufen Sachen, die zu nähen waren, doch ich beachtete sie nicht, sondern starrte aus dem Fenster. Ich vermisste meine ausufernden Spaziergänge über unser Land und die nach Apfelblüten duftende Luft meines Frühlingsgartens, der unter dem Frost schlummerte. Es würde wieder Frühling werden; so wie immer.

Ich setzte mich an meine Underwood-Schreibmaschine mit ihren schwarzen Tasten und dem eingespannten weißen Blatt, das auf mich wartete. Diese Nachmittagsstunde hatte ich fürs Gedichteschreiben reserviert; ein Geschenk an mich selbst.

The fires are in my guts and you may light

A candle at them that will do no good.

Ich hielt inne, nahm einen Schluck von meinem Tee und strich mir eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr. Mit geschlossenen Augen forschte ich in den Tiefen meines Innern nach den nächsten Zeilen. Mein ganzes Leben lang hatte ich zum Schreiben die Stellen in mir angezapft, die verknotet waren, in der Hoffnung, die Knoten würden sich lösen.

„Joy!“, Bills Stimme zerriss die Stille.

Die Gedichtzeile wurde von seiner Stimme weggeblasen wie Löwenzahnsamen, die sich zerstreuen und nur einen verwaisten Blütenstand zurücklassen.

„Hier oben“, rief ich, als er schon in der Tür erschien und sich gegen den Rahmen lehnte. Zwischen seinen Lippen hing eine Zigarette.

„Nicht im Haus.“ Meine Worte würden nichts nützen, aber ich sagte es trotzdem.

„Die Jungs sind in der Schule.“ Er nahm einen langen Zug, inhalierte tief und ließ dann zwei Rauchfontänen aus den Nasenlöchern strömen. Dann fragte er mich: „Hast du das Telefon nicht gehört?“

Ich schüttelte den Kopf und schlang meine Strickjacke fester um mich.

„Brandt und Brandt haben angerufen. Sie wollen mit Macmillan einen Termin für dein Autorenfoto für die Umschlagrückseite vereinbaren.“

Brandt und Brandt waren meine Agentur. Es ging um Verlagsangelegenheiten.

„Danke“, sagte ich, leicht verärgert, dass ich den Anruf verpasst und Bill stattdessen mit ihnen gesprochen hatte. „Ich werde zurückrufen.“

„Alles okay?“, fragte er, kam näher und ließ Asche in den Papierkorb neben meinem Schreibtisch fallen.

„Ich bin rastlos. Und ich finde heute Nachmittag keine Worte, jedenfalls keine, die einen Sinn ergeben.“

„Warum rufst du nicht Belle in der Stadt an und lädst sie ein, zu Besuch zu kommen? Sie schafft es immer, dich aufzuheitern.“

„Sie hat auch viel um die Ohren mit ihrer Familie. Und wir versuchen beide, so viel wie möglich zu schreiben. Im Moment müssen wir es beim Telefonieren belassen.“

„Dieser Weg, den wir gewählt haben“, sagte er, die Zigarette dicht vor den Lippen. „Schriftsteller zu sein. Vielleicht hätten wir uns etwas Leichteres aussuchen sollen.“ Er sagte es im Scherz; es war ein trauter Moment.

„Als ob wir uns irgendetwas anderes hätten aussuchen können.“ Ich sah ihn an. „Ich vermisse das Gedichteschreiben, Bill. Ich vermisse es schrecklich.“

„Wir tun, was wir tun müssen. Du wirst schon wieder dazu kommen.“ Er küsste mich auf die Stirn und hielt dabei seine Zigarette hoch in die Luft. „Und jetzt zurück an die Arbeit.“

Er schaltete meinen kleinen Heizlüfter ein und schloss dann die Tür. Solche freundlichen Gesten milderten die Spannung und riefen längst verblasste Gefühle in mir wach. Ich wandte mich wieder der Schreibmaschine zu. Doch statt ein Gedicht zu schreiben, wollte ich Mr. Lewis antworten. Es war erst einen Tag her, und obwohl ich es mir nicht anmerken lassen wollte, brannte ich vor Ungeduld.

C. S. Lewis:

Ihre geistliche Suche gleicht ziemlich der meinen. Ziemlich erschreckend, wenn einem der große „Jagdhund des Himmels“ auf den Fersen ist, nicht wahr? Meine erste Reaktion war Wut und Entsetzen. Ich frage mich, ob Sie es ähnlich empfunden haben. Ich glaube, ich habe all die Jahre seit jenem Moment mit dem Versuch zugebracht, mir einen Reim auf all das zu machen. Aber sollen wir uns überhaupt einen Reim darauf machen? Ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund für unsere Begegnung ist. Dennoch versuchen wir es. Es hört sich an, als hätten Sie sich in seinem Netz verfangen – Sie haben keine große Chance, zu entkommen.

Wie es scheint, hat mein Freund Chad Walsh Ihnen viel über mein Leben erzählt; bitte erzählen Sie mir auch von sich. Wie lautet Ihre Geschichte, Mr. und Mrs. Gresham?

Ich hielt inne, denn ich spürte den Wunsch, langsam an die Sache heranzugehen, mit Bedacht, mich nicht hineinzustürzen, wie ich es fast immer machte, um dann zu stolpern und hinzufallen und wieder aufstehen zu müssen.

Meine Geschichte – danach hatte er mich gefragt. Es war zu lange her, dass irgendjemand sich für mehr interessiert hatte als dafür, was es zu essen gab, ob die Wäsche fertig war oder ob die Hausaufgaben gemacht waren.

Joy:

Lieber Mr. Lewis, wie wunderbar, in der Eiseskälte des neuen Jahres hier in New York Ihren Brief zu bekommen.

Und jetzt? Wie findet man Worte für etwas, was man nur undeutlich wahrnimmt, wenn man selbst darin lebt? Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach der Wahrheit gewesen, oder zumindest nach meiner Wahrheit. Wenn es etwas gab, was ich schon immer mit beharrlicher Zielstrebigkeit getan hatte, dann war es dies – das Suchen besänftigte mein unruhiges Herz.

Ich hatte an so vieles geglaubt und an so wenig.

Ich hatte mich selbst zugrunde gerichtet und mich selbst gerettet.

Hier ist Mrs. Gresham, die Ihnen antwortet. Danke, dass Sie einige unserer Fragen beantwortet haben. Am meisten verblüfft hat mich, wie Sie mein Argument demontiert haben, die Sehnsucht sei etwas, was wir bekämpfen müssten – Ihre Aussage, dass, wenn wir uns nach mehr sehnen, dieses Mehr (Gott) auch existieren muss, leuchtet mir ein wie der blaue Himmel über mir.

Aber Sie haben ja nicht gefragt, ob ich Ihnen widerspreche oder zustimme. Sie haben mich nach meiner Geschichte gefragt.

Ich hielt inne und atmete durch.

Müsste ich nicht witziger und schlagfertiger sein? Eine Brieffreundin, mit der er sich gerne auf intellektuelle Debatten einlassen würde? Intelligenz war das Einzige, was mich über die Jahre aufrechterhalten hatte. Sie war das, was mich auszeichnete. Wie meine Eltern mir (und jedem, der es hören wollte) immer wieder in Erinnerung riefen, war ich nicht übermäßig mit Schönheit, Anmut oder Charme gesegnet. Meine Cousine Renee hatte all diese Eigenschaften für sich gepachtet. Sie war die Hübsche. Dafür war ich die Kluge, oder?

Masken sind das Kennzeichen meines Lebens, mein Thema, wenn Sie so wollen, die Geschichte der Joy. Die Fassade hat sich unzählige Male verändert, aber der Schmerz und die Leere in mir blieben immer gleich, und heute glaube ich, dass sie die Sehnsucht sind, die mich auf die Knie gebracht hat.

War das zu ernst?

Nein, schließlich hatte er gefragt.

Es waren meine Eltern, die mich mit meiner ersten Maske versahen: als Jüdin. Ich wurde als Helen Joy Davidman geboren. Gerufen wurde ich aber immer Joy.

Ich schrieb wie in Trance – schwarze Tinte grub sich unter dem Stakkato der Metalltypen in die Seiten. Als die Rufe meiner Söhne mir verrieten, dass sie aus der Schule zurück waren, tippte ich gerade die letzten Sätze.

Nach der tief greifenden Bekehrungserfahrung, die mich von meinem festen atheistischen Fundament riss, lässt mir meine Seele keine Ruhe mehr, bis ich Antworten auf einige meiner geistlichen Fragen finde – Fragen, die mich nicht loslassen, Fragen, die mit vollem Recht an mir nagen, bis ich Frieden finde. Wer ist dieser Gott, an den ich jetzt glaube? Was soll ich mit dieser Wahrheit anfangen? War es überhaupt real, oder habe ich mich wieder einmal selbst hinters Licht geführt mit einem Allheilmittel, das doch nichts heilen kann?

Ihre Joy

Als ich fertig war, reckte sich mein Herz, als erwachte es gerade aus einem langen, trägen Schlummer, und eine stille Hoffnung machte sich in mir breit. Ich lächelte. Dann zog ich die letzte Seite aus der Schreibmaschine, faltete die vier Seiten zusammen und steckte sie in einen Umschlag.

Draußen heulte ein beginnender Sturm durch den Winternachmittag; meine Söhne spielten Ritter, die um eine Jungfrau kämpften, mein Mann hatte sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen; und ich versiegelte einen Brief an C. S. Lewis, in dem ich alle meine Masken fallen ließ.

Ich wollte, dass er mich kannte. Ich wollte, dass er mich sah.

4

And this is wisdom in a weary land; ask nothing, shut your teeth upon your need.

„Selva Oscura“, Joy Davidman

Neunzehn Monate später August 1951

Im August flirrte die Luft durch Hitze und Regen, als unser alter Impala mit röchelndem Vergaser auf den Sommersitz von Chad und Eva Walsh einbog. Nachdem ich Chad wegen seines Artikels kontaktiert hatte, war durch Telefonate und Briefe eine intellektuelle wie geistliche Freundschaft zwischen uns entstanden. Letztlich hatten seine Frau und seine vier Töchter uns auf unserer Farm nördlich von New York besucht. Die Walshs waren gute Freunde geworden.

Davy und Douglas hüpften auf dem Rücksitz herum, erschöpft von der langen Fahrt und hungrig. Sie hatten ihren großzügig eingepackten Proviant bereits vollständig verdrückt, bevor wir auch nur die Staatsgrenze von New York passiert hatten. Bills Hände umklammerten angespannt das silberfarbene Steuer, als wir eine saftig grüne Landschaft durchfuhren – mit zerklüfteten Felsen und moosbewachsenen Bäumen, mit dichten, wilden Feldern und einem kristallklaren See, der im Sonnenlicht funkelte.

Wir waren uns beide einig, dieser Ausflug, um Chad und Eva zu besuchen, bot die Aussicht auf eine willkommene Atempause.

Doch am Morgen hatte Bill sich plötzlich quergestellt. „Willst du den Urlaub bei Chad verbringen, nur weil er Lewis gut kennt?“, fragte er mich, während wir packten.

„Das ist doch absurd.“ Ich stand am Fußende des Bettes mit meinem halb gefüllten offenen Koffer.

Bill zog eine Schublade auf und wandte sich dann wieder mir zu. „Immerhin war er es, der dich überhaupt auf die Idee gebracht hat, Lewis zu schreiben.“

„Bill“, sagte ich und trat näher zu ihm. „Chad ist der führende Experte für Lewis in den Vereinigten Staaten. Er ist ein Professor. Und er hat genau wie wir in der Mitte seines Lebens zum Glauben gefunden. Er ist dir ein ebenso guter Freund wie mir. Wenn du diesen Urlaub nicht machen willst, dann fahren wir eben nicht zu ihm. Aber sag es mir bitte jetzt.“

Bill gab mir einen flüchtigen Kuss, der meinen Mund verfehlte und auf meiner Wange landete. „Nein, wir müssen hier mal raus. Wir brauchen eine Pause“, sagte er. „Vermont ist vielleicht genau das Richtige.“

Joy:

Mr. Lewis, ich stecke fest in einem „dunklen Wald, wo der Weg völlig verschwunden ist“, wie Dante es beschreibt. Mutterschaft ist etwas Selbstloses. Schreiben ist egoistisch. Das Aufeinandertreffen dieser beiden unerbittlichen Wahrheiten schafft ein dünnes Drahtseil, von dem ich jeden Tag herunterfalle, und wir alle Schaden erleiden. Doch von meinem Garten zehre ich. Ist Ihrer schon erblüht?

C. S. Lewis:

Mrs. Gresham, in diesem dunklen Wald habe ich mich auch schon verirrt und dasselbe empfunden, natürlich nicht im Hinblick auf Mutterschaft (was sehr merkwürdig wäre), sondern auf mein Leben und meine Arbeit. Gott hat uns solche Zeiten vorausgesagt; die Dunkelheit gehört dazu. Wie Sie finde ich Trost und Stärkung in der Natur und bei meinen langen Spaziergängen auf dem Shotover Hill (Werden Sie eines Tages kommen und sich diesen Ort anschauen und mit uns wandern?). Das Einzige, was die Natur von uns verlangt, ist hinzuschauen und einfach da zu sein. Aber verlangen Sie nicht mehr von ihr, als sie geben kann.

Es war anderthalb Jahre her, seit jener erste Umschlag aus Oxford gekommen war. Inzwischen wusste ich schon nicht mehr, wie viele Briefe Mr. Lewis und ich bereits ausgetauscht hatten. Sie flogen über den Ozean wie Vögel, die sich im Flug begegneten.

Ich sammelte die kleinen Begebenheiten meines Alltags und bewahrte sie auf wie Schätze. Das alles wollte ich ihm erzählen, wollte ihm mein Leben zeigen und von seinem lesen. Auf nichts in meinem Leben wartete ich so gespannt wie auf seine Briefe, und die alten las ich immer wieder, bis ein neuer eintraf.

Im Jahr zuvor war Der König von Narnia auf unserer Seite des Ozeans erschienen, wodurch meine Jungs Anteil an Mr. Lewis genommen hatten, als ich ihnen das Buch vorlas. Nun war gerade Prinz Kaspian veröffentlicht worden, und wir hatten es mit auf die Reise genommen. Unentwegt las ich aus der Erzählung vor, bis Aslan und Lucy und Edmund uns so vertraut waren, als gehörten sie zur Familie.

C. S. Lewis:

Aha, Sie bemerken den mittelalterlichen Einfluss in meinen Geschichten; er rührt vor allem aus meiner Weltsicht. Von Beruf bin ich hauptsächlich ein Mediävist – mit einem Verlangen nach Sinn und auf der Suche nach Wahrheit, und ich glaube daran, dass Geschichten dazu da sind, zu erfreuen und zu belehren.

Joy:

Ihre arthurischen Einflüsse stecken tief in Ihrer Prosa. Sie müssen schon früh auf seine Legenden gestoßen sein.

C. S. Lewis:

Tatsächlich habe ich König Arthur schon sehr früh entdeckt, mit acht Jahren, um genau zu sein. Wie ich sehe, war das im selben Alter, als Sie beschlossen haben, Atheistin zu sein. Und seitdem hat er meine Vorstellungskraft vermutlich stark beeinflusst. Nebst Dante, Platon und antikem griechischen Denken und natürlich vielen anderen Einflüssen. Wie können wir je sicher sein, was alles unsere Arbeit durchdrungen hat? Aus eben diesem Grund müssen wir gut darauf achten, was wir lesen.

Durch die Sichtweisen in seinen Briefen lernte ich eine andere Art von Leben kennen: eines, das von Frieden, von Verbundenheit und von intellektueller Vertrautheit geprägt war, von Humor und Freundlichkeit, und ich labte mich daran.

Indessen drehte sich im Jahr 1951 die Welt weiter um ihre Achse: die „Große Flut“ überschwemmte die Staaten des Mittleren Westens, an einem geheimen Ort in Nevada wurde die Atombombe getestet, im Koreakrieg kamen amerikanische Männer ums Leben. Und Perry Como, Tony Bennett und I Love Lucy bemühten sich, unsere Ängste mit Musik und Gelächter zu zerstreuen, während Harry Truman General MacArthur feuerte.

In unserem Haus aber tobte ein anderer Kampf. Meine immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit Bill nahmen monströse Ausmaße an. Es war mir peinlich, was im Laufe der Jahre aus uns geworden war, und ich war entschlossen, es zu ändern und unsere Ehe zu retten und zu heilen.

Nur einen Monat vor dem Urlaub hatte Bill betrunken die Seiten eines misslungenen Manuskripts durchs Zimmer geschleudert und sich dann sein Jagdgewehr geschnappt und wild damit herumgefuchtelt.

„Hör auf!“, hatte ich gerufen. „Du machst mir Angst, und die Jungs schlafen!“

„Du hast mich nie verstanden, Joy. Nicht ein einziges Mal. Du hast das Haus bekommen, das du wolltest, den Ruhm, den du dir gewünscht hast, aber was ist mit mir?“

„Bill, du redest Unsinn. Du bist betrunken. Leg jetzt das blöde Gewehr weg!“

„Es ist nicht geladen, Joy. Mach doch nicht so ein Drama um alles!“

Er richtete den Lauf zur Decke empor, zog den Abzug und schoss ein Loch in den Putz. Voller Angst, getrieben von einem Adrenalinschub und mit wild pochendem Herzen, stürmte ich die Treppe hinauf. Ich war so verwirrt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wo mit Blick auf das Schlussloch das Zimmer der Jungs lag. Ich konnte vor Panik kaum atmen, als ich den oberen Treppenabsatz erreicht hatte und merkte, dass die Kugel ins Gästezimmer eingedrungen war und im Fußboden ein Guckloch hinterlassen hatte.

Bill kam gemächlich hinter mir her, das Gewehr hing schlaff in seiner Hand.

„Oh!“, sagte er und starrte auf das zersplitterte Holz. „Ich dachte, die Kammer wäre leer.“

Ich schlug ihm die Tür vor der Nase zu, ließ mich auf das Bett fallen und zitterte vor Wut. Das war bloß eine schwache Reaktion meinerseits, aber ich wusste einfach nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Ich konnte mir nur noch mehr Mühe geben. Beten. Mehr tun. Und mich an den Briefen festhalten, von denen ich bei meiner Suche nach Wahrheit und Sinn zehrte.

C. S. Lewis:

Mein Bruder Warnie liest Ihre Briefe genauso gern wie ich. Er lacht schallend über Ihre Geschichten. Er wird Ihnen auch bald schreiben. Zurzeit steckt er tief in Recherchen für eine Sammlung zur französischen Geschichte. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass er ebenfalls ein famoser Schriftsteller ist?

Joy:

Ich beneide Sie (womit ich ein Gebot übertrete, nicht wahr?) um Ihre enge Verbundenheit mit Ihrem Bruder und darum, wie Sie miteinander umgehen. Meine Beziehung zu meinem Bruder ist zerbrochen, und das ist meine Schuld. In der New York Post erschien eine Artikelserie unter dem Titel „Girl Communist“, in der ich viel von meiner Seele preisgab und Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählte, wie ich vom Atheismus zum Kommunismus und schließlich zu Christus gekommen war. Damals hatte ich das Gefühl, Integrität zu beweisen, indem ich wahrheitsgemäß von dieser Reise berichtete. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Howie waren diese Familiengeschichten peinlich; es kränkte ihn, dass ich mein Engagement für die Partei gestanden und mich zu meinen jugendlichen Missetaten bekannt hatte. Er ist immer noch wütend und hat seither nicht mit mir gesprochen. Das ist ein großer Verlust. Kennen Sie nicht auch diesen Schmerz, beim Schreiben Ihre Seele offenzulegen und darunter zu leiden?

C. S. Lewis:

Ja, Joy, diesen Schmerz kenne ich gut. Wenn wir die Wahrheit schreiben, wird uns nicht immer eine große Masse applaudieren. Aber schreiben müssen wir sie dennoch.

An jenem ersten Nachmittag in Vermont, nachdem ich ausgepackt hatte und die Männer mit den Kindern zum See hinuntergegangen waren, spazierten Eva und ich in der strahlenden Sommersonne die langen Pfade zwischen wilden Blumenbeeten am Seeufer entlang. Sie erkundigte sich, wie es unserer Familie ging.

„Das ist zu viel, um darüber zu reden“, sagte ich ihr. „Ich versuche, mich davon frei zu machen und immer ein Lächeln für die Jungs zu haben, Eva. Ich möchte, dass sie glücklich sind. Wir finden es wunderbar, dass wir hier sein dürfen. Lass uns jetzt nicht über schwere Dinge sprechen.“

„Welche schweren Dinge, Joy? Ich bin doch deine Freundin.“ Sie pflückte eine Schwarzäugige Susanne und steckte sie sich hinters Ohr. Die gelben Blütenblätter hoben sich leuchtend von ihren dunklen Haaren ab.

Ich wollte ihr nicht alles sagen, wollte nicht klagen. Meine Schilddrüse verhielt sich wieder einmal sehr träge, was mich sehr müde machte. Die Jungs hatten mit Asthma und Allergien zu kämpfen, Bill mit Heuschnupfen, Phobien und einem drohenden Nervenzusammenbruch. Dann der Alkohol, immer wieder der Alkohol. Und insgeheim hatte ich den Verdacht, dass es wieder andere Frauen gab.

Ich sah forschend in ihr liebes Gesicht, bevor ich sie fragte: „Hast du je das Gefühl, dass es mehr gibt, dass das Leben so viel mehr zu bieten hat und wir es irgendwie verpassen? Ich möchte Teil eines größeren Ganzen sein, möchte etwas bewirken, es sehen und spüren, mich damit auseinandersetzen. Spürst du nicht auch diese Sehnsucht in dir?“

Sie lächelte mich an. „Aber wir bewirken doch etwas – indem wir uns um das kümmern, was Gott uns mit unseren Kindern gegeben hat.“

„Das meine ich nicht, Eva.“

„Ich weiß.“ Sie berührte meinen Arm. „Ich weiß.“

„Ich möchte ein eigenes Leben – mit Herz, Verstand und Seele, als die, die ich wirklich bin. Ich will, dass mein Leben mir gehört, und doch will ich zugleich auch, dass es meiner Familie und Gott gehört. Ich weiß nicht, wie ich das miteinander vereinbaren soll.“

Sie lachte. „Und du möchtest das alles auf einmal herausfinden, nicht wahr?“

„Genau.“

Sie schüttelte den Kopf. „Es geht nicht immer nur um Logik, aber das weißt du ja – ich habe deine Gedichte gelesen.“ Sie überlegte einen Moment. „Es geht um Hingabe, glaube ich.“ Sie hielt ihre flache Hand über die Augenbrauen, um ihre Augen vor der Sonne zu schützen, und rief nach einer ihrer Töchter. „Madeline?“

„Wir sind im See, Mami“, rief Madeline zurück.

Eva nahm mich an der Hand. „Komm schon, Joy. Lass uns ein bisschen Spaß haben!“

C. S. Lewis:

Sie fragen nach meinem traurigsten Moment? Ganz offensichtlich der Tod meiner Mutter, als ich zehn Jahre alt war. Sie wurde vom Krebs dahingerafft; es war der prägende Moment des Grauens in meinem Leben, in dem alles verlässliche Glück verschwand. Es war, als ob der Kontinent meines Lebens im Meer versank. Und übrigens, nennen Sie mich bitte Jack, wie es alle meine Freunde tun.

Joy:

Ja, sind es nicht unsere Tiefpunkte, die anschließend unser ganzes Leben beeinflussen? Welcher war meiner? Vielleicht gibt es zu viele, um sie zu zählen, aber wenn ich einen auswählen soll, dann ist es der Tag, als ich mit ansah, wie sich ein junges Mädchen das Leben nahm. In meinem zweiten Jahr auf dem Hunter College – ich saß gerade an meinem Schreibtisch und lernte –, schaute ich aus dem Fenster und sah sie wie einen Vogel vom obersten Geschoss des Gebäudes auf die gegenüberliegende Seite des Innenhofs fliegen. Als sie auf dem Pflaster aufschlug und ganz verrenkt und blutig dalag, wusste ich, dass ich nie wieder dieselbe sein würde. Und nachdem ich herausgefunden hatte, dass ihre Armut und ihr Hunger die Ursache gewesen waren, war das, glaube ich, mein erster Impuls, der mich zum Kommunismus trieb – die Ungerechtigkeit.

Und übrigens, ja, es ist mir eine Ehre, dass Sie mich als Freundin betrachten und ich Sie Jack nennen darf. Bitte nennen Sie mich Joy.

„Wovon träumst du, wenn du dir mehr erträumst als das hier, Joy?“, wollte Eva wissen, als wir den Hügel hinabschlenderten.

„Als ich ganz klein war, und noch viele Jahre danach, hatte ich immer wieder denselben Traum.“

„Erzähl mir davon!“ Eva blieb abrupt stehen und schob ihre Sonnenbrille hoch.

„Ich gehe eine Straße entlang. Es fängt immer in einer vertrauten Nachbarschaft an, aber wenn ich weitergehe, komme ich an eine Biegung auf einem Feldweg, und plötzlich kenne ich mich da nicht mehr aus. Aber ich gehe immer weiter. Ich weiß, dass ich mich verlaufen habe, aber aus irgendeinem Grund habe ich keine Angst. Der Pfad ist von Weiden und Eichen gesäumt, mit hohen Ästen, die sich schützend über mich breiten. Osterglocken und Tulpen blühen leuchtend wie in den Parks meiner Kindheit. Das Gras ist dicht und smaragdgrün. Es kommt mir alles zu üppig und zu vertraut vor, als dass ich Angst haben müsste. Ich gehe immer weiter, bis der Weg sich weitet.“

„Und dann?“ Eva war neugierig geworden.

„Weckt nicht schon das Bild dieses Pfades in dir die Sehnsucht nach etwas Wunderbarem? So, als würde ich dir gleich die beste Geschichte erzählen, die du je gehört hast? Eine Geschichte, die dich zutiefst erfüllen wird?“

Sie lachte. „Ja, das stimmt. Erzähl weiter.“

„Der Weg ergießt sich in eine immergrüne Waldlandschaft mit mächtigen Felsen und einem Waldboden voller kleiner Pilze und Blüten“, sagte ich. „Es ist ein Ort, den ich Feenland nenne. Und wenn ich dort ankomme, habe ich das Gefühl, dass mir das Herz vor Glück zerspringt. Weit hinten hinter dem Hügel steht ein Schloss, dessen Turmspitzen sich bis in die Wolken erheben. Ich bin noch nicht dort, aber ich weiß schon, dass es dort keinen Hass gibt, kein Herzeleid. Alles Traurige oder Schreckliche ist nur eine Lüge. Alles ist gut. Friede regiert.“

„Gelangst du jemals dorthin?“, fragte Eva. „In deinem Traum?“

„Nein.“ Ich schüttelte den Kopf und spürte wieder die alte Enttäuschung, die mich oft erfüllte, wenn ich aus diesem Traum erwachte. „Ich wache immer auf, bevor ich dort ankomme. Ich kann es nur dort sehen.“ Ich hielt inne. „Jack habe ich auch von diesem Traum erzählt.“

„Lewis? Das hast du ihm erzählt? Ich wusste nicht, dass ihr euch so nahe steht.“

Ich lachte. „Wir sind uns noch nicht einmal begegnet, aber ja. Das Erstaunliche ist, dass er sich denselben Ort auch schon vorgestellt hat. Er hat in seinem Buch