Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die romantische Mühle am Fuße der Veste Heldburg, spukumwittert und von einem unheilvollen Fluch mit dramatischen Ereignissen, Verschuldung und menschlichem Leid beladen, war der Lebensmittelpunkt der Autorin und musste schließlich von ihr aufgegeben werden, nachdem sie über Jahrhunderte im Familienbesitz gewesen war. In ihren autobiografischen Erzählungen berichtet die Autorin offen über sich und ihre Familie selbst, bezieht aber gleichzeitig bewegende Geschichten über Freunde und Weggefährten mit ein, zu denen auch tragische Unglücks- und Kriminalfälle gehören.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 442

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Aus unserem Leben

Bahnhof Dresden-Neustadt

Der Fluch der alten Müllerin

Unter anderen Voraussetzungen

Start in die eigene Familie

Weggefährtinnen

Doreth, die Totenfrau

Unsere Mutter Berta

Rundgang im kleinen Dorf

In der Grenzgemeinde

Dorfidylle

Geduldiges Warten

Schicksal der deutschen Teilung

Granatenlui

Stalins Wirtshaus

Er wollte doch nur heim

Ein skandalöses Verbrechen, wofür die Worte fehlen

Umkehr

Unheimliche Phänomene

Zeitenwende

Abschied ohne Würde

Arbeitslos – und nun?

Ein neuer Anfang

Das Märchenschloss Georgs II.von Sachsen-Meiningen

Ein nicht alltäglicher Besuch

Tierische Geschichten

Rückblicke

Gottvertrauen

Seelenfrieden

Undank

Umgang mit der Freizeit

Jeden Tag sind die Gedanken einmal in Dresden

Ich habe ihm immer alles geglaubt

Herbstbeginn

Ein Ort trauriger Erinnerungen

Auf dem Heimweg

Die großen Herausforderungen

Für immer loslassen

Sage nie: »Das kann ich nicht.« Vieles kannst du, will’s die Pflicht. Alles kannst du, will’s die Liebe; drum dich auch im Schwersten übe, vieles fordert Lieb und Pflicht. Sage nie: »Das kann ich nicht.«

Vorwort

Im späten Herbst eines erfüllten Lebens ist mitunter noch nicht alles geordnet und aufgeräumt. Wenn es stiller wird, reift die Kraft, sich dem noch einmal zu widmen, um loslassen zu können.

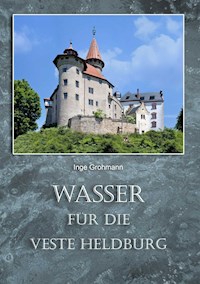

Da ist zum einen meine eigene Geschichte, auf die der Blick gerichtet sein soll. Ich habe 82 Jahre meines Lebens – davon 62 Jahre zusammen mit meinem Eheliebsten – überwiegend in der Kreuzmühle am Fuße der Veste Heldburg verbracht.

Geblieben sind davon zum anderen auch einige Erinnerungen an Begegnungen mit vertrauten Menschen. Ich habe sie aufgeschrieben. Es sind Geschichten von einfachen Leuten, deren Lebensleistung ich hochachte und deren Schicksal mich tief berührt. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden, und ich möchte ihnen ein Andenken widmen.

Die Ereignisse meines Lebens führten nun zu Lösungen auf jene Fragen, für die lange Zeit keine Antwort gegeben werden konnte. Der Weg dorthin war nicht immer einfach, denn loslassen zu können, ist kein Privileg, das man geschenkt bekommt.

Aus unserem Leben

Bahnhof Dresden-Neustadt

Der Zugführer meldet einen Gleisbruch und bittet die Fahrgäste um Geduld. Er muss warten, bis die Einfahrt in den Bahnhof von Dresden freigegeben wird. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Wir waren schon einige Male in Dresden, Werners Geburts- und Heimatstadt, die er liebt und für die eine immerwährende Sehnsucht in seinem Herzen ruht. Diesmal haben wir das Auto stehen gelassen und sind mit dem Zug gefahren.

Die Reise ist ein Geschenk zu seinem 70. Geburtstag – ein Wochenende in Dresden, inklusive eines Besuchs im Circus Sarrasani. Werner ist misstrauisch, was den Circus betrifft, den es doch in Wirklichkeit gar nicht mehr gibt, denn er wurde bei den Bombenangriffen 1945 zerstört.

Der Name Sarrasani weckt Erinnerungen! Als Kind war Werner dort mit seiner Schwester Edith und der Mutter zu einer Vorstellung. Sie hatten bei der Tierschau viele exotische Tiere gesehen, die sie überhaupt noch nicht kannten. Ein riesiges Gebäude belegte ein großes Areal in der Stadt. Wie Werner später erfahren sollte, hatte die Kuppel der Vorstellungshalle einen Durchmesser von 46,50 m und eine lichte Höhe von 28,95 m. Die Manege mit einem Durchmesser von 13,20 m konnte abgesenkt und mit Wasser gefüllt werden. Die Bühne erreichte eine Höhe von 17,15 m, wo waghalsige Artisten die unglaublichsten Leistungen zeigten. Mehr als 3000 Besucherplätze waren vorgesehen. Nein, so etwas würde es in Dresden nie wieder geben. Deshalb zweifelte er daran, ob mit den geschenkten Eintrittskarten alles seine Richtigkeit hatte.

Es sollte sich bei der fraglichen Veranstaltung dann herausstellen, dass ein Nachkomme der Sarrasanifamilie Vorführungen in einem kleineren Zirkuszelt mit einigen Artistennummern und einem jungen gezähmten Tiger inszenierte, in die ein Dinner inbegriffen war.

Das Signal zur Abfahrt ertönt. Mit einem Ruck setzt sich der Zug in Bewegung, nimmt wieder Fahrt auf, wird umgeleitet und kommt in einem der drei Bahnhöfe der Stadt an. Von hier aus wollen wir mit der Straßenbahn zur Pension fahren, die bereits gebucht ist.

Werner muss sich erst einmal orientieren. Es ist der Neustädter Bahnhof. Von diesem ist er bisher weder abgefahren, noch ist er hier jemals angekommen. Doch irgendwie ist ihm seltsam zumute. Es ist ihm, als ob er schon einmal hier gewesen wäre. Dann fängt er an zu träumen, oder ist es kein Traum? Vor seinem inneren Auge tauchen Waggons auf, gefüllt mit Männern in Uniform, wehmütig verabschiedet von ihren Angehörigen. Seine Mutter, Schwester Edith und er begleiten den Vater hierher. Innig umarmt er die Mutter, Edith und ihn. Er drückt jeden einzeln fest an seine Brust. Er hat dabei Tränen in den Augen. Auch die Mutter weint. Weshalb weinen sie? Der Vater macht eine Reise, da muss er sich doch freuen, denkt Werner. Er wird bald wiederkommen, verspricht die Mutter beruhigend. Sie warten noch, bis die Dampflok laut schnaufend den Bahnhof verlässt und die letzten Waggons am Horizont verschwinden. Genau so war es, als er seinen Vater ein letztes Mal sah, als dieser nach einem Fronturlaub bei seinen Lieben gewesen war.

Genau hier war es. Nach all den Jahren hatte er den Ort gefunden, den er so lange suchte. Niemand hatte ihm gesagt, dass es der Bahnhof Dresden-Neustadt war, von dem aus sein Vater zu seiner letzten Reise aufbrach, von der er nie wieder zurückkehren sollte. Diesen Bahnhof hatte er als Bahnsteig vermutet und ihn so oft im Hauptbahnhof gesucht, war irritiert und hatte ihn letzten Endes doch nicht gefunden. Er war ja seinerzeit nicht einmal fünf Jahre alt, als er den Vater zum letzten Mal sah. 65 Jahre später steht er wieder hier – und es fühlt sich an, als wäre es gerade erst geschehen.

Werners Mutter stammte aus einem Dorf der Umgebung von Dresden, und wie es seinerzeit so üblich war, traten die jungen Mädchen meist eine Stelle als Haus- oder Dienstmädchen in einem bürgerlichen oder Beamtenhaushalt einer Stadt an. Bis zu ihrer Hochzeit verrichtete Elsa ihren Dienst bei einem jüdischen Zahnarzt in Dresden. Sie war dort sehr beliebt, wie es ihr die Familie auf dem Zeugnis bescheinigte. Elsa wurde auch später hin und wieder noch zu ihrer jüdischen Familie gebeten, wenn kleine Feiern oder Feste anstanden und sie ihrer Hilfe bedurften. Doch eines Tages gab es diese Familie nicht mehr, und niemand wusste, wo sie hingekommen war.

Elsa hatte in Dresden den großen, stattlichen Arbeiter Bruno Grohmann kennengelernt und sich in ihn verliebt. Als er das erste Mal mit in ihren Heimatort kam, um sich bei der künftigen Schwiegermutter vorzustellen, schlugen sofort alle Herzen für ihn. Er hatte eine außergewöhnlich liebenswürdige Ausstrahlung und ein einnehmendes Wesen, sodass ihn jeder gerne zum Freund haben wollte. Einer Hochzeit stand nichts mehr im Wege. Zuerst musste aber nach einer Wohnung Ausschau gehalten werden. Das war in einer solchen Großstadt wie Dresden nicht einfach. Schließlich fanden sie zwei Zimmerchen mit einer ebenso kleinen Küche in der Mansarde unter dem Dach in der Grillparzerstraße 13. Das war ein Himmelreich für die Jungvermählten! Elsa war in allen häuslichen Arbeiten sehr geschickt und konnte vor allem sehr gut nähen. Bruno arbeitete als Rundschleifer bei Zeiss-Ikon mit einfachem Arbeitereinkommen.

1939 wurde Werner als erstes Kind geboren, dem 1942 seine Schwester Edith folgte. Die überglücklichen Eltern machten mit ihren Kindern an den Sonntagen Stadtausflüge im romantischen Dresden und waren stolz auf ihre beiden Lieblinge. Bei Werner prägten sich in diesem Alter Einzelheiten im Stadtbild noch nicht ein, mit Ausnahme, dass die Straßen weiträumig und als Allee mit Bäumen bepflanzt waren und die Häuser so hoch, dass man meinte, ihre Dächer würden schon den Himmel berühren; dass es Springbrunnen gab, an deren Rand man als Kind planschen konnte, und dass sachte ratternd und quietschend die Straßenbahnen in schöner Regelmäßigkeit ihre Linien befuhren. Die Benutzung der Straßenbahn kennt man in der Großstadt schon als Kleinkind. Am schönsten war es, wenn man mit den Eltern an warmen Tagen auf den Elbwiesen spazieren ging, sich dort austoben und Steinchen in die ruhig dahinfließende Elbe werfen konnte. Dieser Fluss hatte eine magische Anziehungskraft, und so mancher Kindheitstraum versank in seinem leichten Wellenspiel. Im Tierpark gab es viele seltene, schöne Tiere zu sehen, und viel Spaß gab es im städtischen Schwimmbad. Das Flair der Stadt mit ihren kunstreichen Bauwerken und einzigartigen Sehenswürdigkeiten zog einen unwillkürlich in seinen Bann, auch wenn man das als Kind noch gar nicht bewusst erfassen konnte. Das war Werners Heimat.

Die Wohnung war bescheiden eingerichtet. Es waren keine Guthaben da, die eine komplette Wohnungseinrichtung ermöglicht hätten, und so wurde ein Stück nach dem anderen erworben. Elsa verstand es gut, mit dem Wenigen, was sie hatten, zu wirtschaften und Gemütlichkeit ins Heim zu bringen.

Der Zweite Weltkrieg hatte gerade begonnen, als Werner das Licht der Welt erblickte. Seither wurde die Versorgung immer kritischer. Für den Vater kam die Einberufung nicht sofort, doch sein Arbeitsplatz wurde mit einer Tätigkeit in der Rüstungsindustrie getauscht. Werner erinnert sich, dass der Vater abends beim schwachen Schein der Lampe immer etwas pfriemelte, auf dem ein Geheimnis lag. Der Vater war ein Bastler aus Leidenschaft. Ihm war es zu verdanken, dass die junge Familie ein selbstgebautes Radio besaß, das für so manchen unterhaltsamen Abend sorgen sollte. Vielleicht hat die Bastelei mit dem Radio zu tun, dachte Werner. Als der Krieg schon längst vorbei war, erzählte die Mutter den Kindern – noch immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit –, woran der Vater seinerzeit gebastelt hatte. Es waren Gewehrpatronen, die er heimlich in seiner Kleidung versteckt mit nach Hause brachte, um sie ungesehen zu entschärfen und am nächsten Morgen als untaugliche Exemplare wieder in das Fließband einzufügen. Er wollte vermeiden, dass Menschen getötet werden. Dieser Einstellung entsprachen auch die Abschiedsworte, als er in den Krieg zog, indem er zur Mutter sagte, dass er auf keine Menschen schießen könne und daher unbewaffnet damit rechnen müsse, dass er den Krieg nicht überlebe. Was für eine schreckliche Angst löste das bei Elsa aus!

Denkt Werner an die Kinderzeit zurück, als die Familie noch zusammen war, so überkommen ihn Gefühle von Wärme, Liebe, Geborgenheit und Harmonie. Als der Vater nicht mehr wie jeden Abend von der Arbeit nach Hause kam, entstand eine Leere. Er fehlte. Einige markante Erlebnisse sollte Werner sein Leben lang nicht vergessen. Da trug es sich zu, dass der Vater einmal mit dem kleinen Jungen auf dem Rücken die Elbe durchschwamm. Als die Mutter davon erfuhr, erschrak sie so, dass ihr das Herz hätte stillstehen können. Was konnte dabei alles passieren! Aber Werner ist heute noch stolz auf das Wagnis, das der Vater sich und dem Jungen zugetraut hatte. Es war ihm das Vorbild dafür, dass er seinen Mädchen später auch so manche Mutprobe abverlangte, immer mit der Zuversicht, dass er sie im Notfall auffangen und beschützen würde.

Ein anderes Mal kam es wegen Werner zu einem kleinen Streit. Er sollte auf Geheiß der Mutter einen Löffel voll Lebertran einnehmen. Zu jener Zeit galt Lebertran als Pflichteinnahme und Allheilmittel für Kinder, um Mangelzustände in der Ernährung auszugleichen. Heute würde man sagen, dass er das Immunsystem stärken sollte. Allein die Vorstellung nach der Wortverbindung von Leber und Tran war dazu angetan, dass man sich nichts Gutes darunter vorstellen mochte. Er schmeckte ekelhaft, und die Kinder wehrten sich dagegen, so sehr sie konnten, so wie auch Werner. Als sich die Mutter vergebens mühte, schlug sich der Vater auf die Seite des Kindes und erlöste es von diesem Übel. Die Eltern diskutierten danach heftig darüber. Das prägte sich bei Werner ein, und er muss oftmals noch daran denken. Welches Elternteil hatte Recht?

Seitdem der Vater im Krieg war, wurde die Mutter immer stiller und zog sich zurück. Jeder Tag war ein Warten auf den Postboten, auf ein Lebenszeichen vom Vater. Die Mutter war ohnehin sehr zurückhaltend und bescheiden, vielleicht hatte sie zu wenig Selbstvertrauen. Werner kann sich eigentlich gar nicht erinnern, dass die Mutter auch nur einmal so richtig fröhlich oder ausgelassen gewesen wäre. Freude bereitete ihr das Nähen an der Nähmaschine. Sie war sehr talentiert, aus abgetragener Kleidung für ihre beiden Kinder Neues zu schneidern. Auch für die Nachbarn war sie gelegentlich mit Näharbeiten gefällig. Das Radio lief mehrere Stunden am Tag. Häufig wurde klassische Musik gespielt, die sie liebte. Das war die gewohnte Geräuschkulisse, die Werner aus der Kindheit mitnahm und im Leben immer um sich haben wollte, unabhängig davon, was gerade gespielt wurde. Gerne kamen die Nachbarn, um am Musikerlebnis teilzuhaben. Vor allem aber kamen sie, um heimlich die Nachrichten von Radio London zu hören, welche Meldungen vom Kriegsgeschehen brachten, die verlässlicher waren als die Siegerpropaganda des nationalsozialistischen Rundfunks.

Immer wieder saß die Mutter in sich gekehrt am Fenster und schaute sehnsuchtsvoll auf die Straße, in der Hoffnung, dass ihr Gatte doch noch käme. Sie hatte schon lange keine Post mehr erhalten, und auch das Geld wurde immer weniger, wo sie es doch zum Leben so nötig hatte. Die ständige Angst um sein Leben wandelte sich mit der Zeit in regelrechte Schmerzen, die nicht mehr vergehen wollten. Sie hatte die Verantwortung für die beiden Kinder, musste sie nähren, kleiden und beschützen.

Dann füllten sich die Straßen mit Heimatvertriebenen aus den ehemaligen deutschen Gebieten, die untergebracht und versorgt werden mussten. Deren Ehemänner und Väter waren ebenfalls im Krieg, und die Frauen und Mütter hatten bereits eine entbehrungsreiche, schreckliche Flucht hinter sich. Viele von ihnen waren kinderreich und wussten nicht, was sie ihren Kindern zu essen geben oder wo sie einen Platz zum Schlafen finden sollten.

Der Krieg erreichte im Herbst 1944 die Stadt Dresden, die den Bomben amerikanischer und englischer Flugzeuggeschwader geopfert werden sollte, um die Zivilbevölkerung zu demütigen. Ein perfides Spiel trieben die Nazis mit den Flüchtlingen. Sie wurden aufgefordert, auf den Elbwiesen Schutz vor den Bombern zu suchen. Die Grillparzerstraße ist nicht weit von den Elbwiesen entfernt, und so sah man, wie ganze Scharen von Flüchtlingen angstvoll dorthin strömten. Und ausgerechnet dort sollten die Flugzeuge ihre verheerende Last abwerfen.

Jetzt dröhnten mehrmals am Tag wie auch in der Nacht die Sirenen, und es galt, eilends den Luftschutzkeller aufzusuchen. Unaufhörliches Heulen der Sirenen und Bombendonner gruben sich in Werners Seele ein, sodass er sein Leben lang davon nicht mehr loskam. Gab es später Feueralarm, selbst wenn es nur Probealarm war, lebten die Erinnerungen wieder auf. Da saßen sie nun zusammen, die ängstlichen Hausbewohner und einige Nachbarn, die keinen eigenen Luftschutzkeller hatten, auf notdürftig bereiteten Sitzgelegenheiten, ein kleines Heizöfchen in der Mitte, einen Koffer mit den wichtigsten Sachen und eine Handtasche mit Ausweispapieren sowie Geld, soweit vorhanden, bei sich. Werner fand das eigentlich ganz gemütlich, weil die Nachbarn allerlei Geschichten zu erzählen wussten und diese erzwungenen Kellerbesuche recht unterhaltsam waren.

Ein älterer Mann hatte die Aufsicht darüber, was im Keller geschah. Für die Kinder war es Pflicht, dass sie Staubschutzbrillen trugen. Keinesfalls durfte Panik entstehen oder Unvorsichtigkeit zugelassen werden. Ferner mussten die Kinder während der Bombardierung wachgehalten werden, das heißt, sie durften nicht einschlafen. Der Mund musste geöffnet bleiben, damit die Lunge nicht durch die Druckwelle des Bombeneinschlags zum Platzen kommen würde. Werners Spielgefährtin aus dem Nachbarhaus, Tochter eines gut situierten NSDAP-Mitglieds, war auf dem Schoß der Mutter eingeschlafen. Und obwohl der Luftschutzwart die Mutter ermahnte, das Kind zu wecken, mochte sie den Schlaf des Kindes nicht stören. Vielleicht war sie zu stolz, als Ehefrau eines Funktionärs der nationalsozialistischen Hitlerpartei sich den Weisungen des Luftschutzwarts unterzuordnen. Als der nächste Bombeneinschlag vorüber war, lag das Mädchen tot in den Armen der Mutter.

Werner hatte ein sehr gutes Gehör und vernahm immer als Erster das Signal für die Entwarnung. Er wollte eilig nach oben, um nachsehen zu können, was passiert war. Da die anderen Kellerbesucher das Signal trotz mehrmaliger Wiederholung nicht hörten, wurden sie zunächst auf Werner wegen seines Ungehorsams ärgerlich, und auch der Luftschutzwart schimpfte ihn aus. Aber es sollte sich jedes Mal herausstellen, dass Werner recht hatte. Fortan vertrauten sie darauf, was er ankündigte.

Der Luftschutzwart erzählte von Christbäumen, welche die Flugzeuge gesetzt hätten. Die wollte Werner zu gerne sehen und bedrängte den Mann, mit ihm nach oben zu gehen, damit er sie auch einmal anschauen kann. Die Enttäuschung war groß, weil diese Lichtergebilde nichts mit wirklichen Weihnachtsbäumen zu tun hatten, sondern nur der Orientierung für die Bomber dienten.

Obwohl die Niederlage Deutschlands feststand und das Ende des Krieges so nahe war, bombardierten amerikanische und englische Flugzeuge die Stadt Dresden im Februar 1945 in schonungsloser Art und Weise. Jetzt blieb auch die Grillparzerstraße nicht mehr verschont. Werners Mutter hatte gerade das Mittagessen vorbereitet. Es sollte Kartoffelpuffer aus rohen, geriebenen Kartoffeln geben. Alljährlich fuhr die Mutter im Sommer und im Herbst viele Male in ihr Heimatdorf, um dort bei Verwandten auf den Feldern mitzuarbeiten. Sie waren in diesen Tagen versorgt, die Kinder verbrachten ihre Ferien dort und schließlich konnten sie noch ein paar Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Im Herbst gab es einen Sack voll Kartoffeln, der das ganze Jahr reichen musste. Daraus hatte sie den Brei für die Kartoffelpuffer zubereitet, als gerade die Sirene zum Fliegeralarm ertönte.

Als sich wieder alles beruhigt hatte und sie wieder in die Wohnung kamen, sahen sie, dass Teile der Decke in der Küche heruntergebrochen waren. Im Brei für die Kartoffelpuffer lagen auch Brocken vom Deckenputz. Sorgfältig entnahm die Mutter diese so gut sie konnte aus der Schüssel, denn man konnte es sich nicht leisten, etwas Essbares wegzuwerfen. Doch sie konnte nicht alle erfassen, und so knirschte es beim Essen garstig zwischen den Zähnen. Noch lange danach sollte Werner ein misstrauisches Unbehagen widerfahren, wenn er Kartoffelpuffer zu essen bekam.

Bei einem der Fliegerangriffe zerstörte eine Bombe das Nachbarhaus, in dem die verstorbene kleine Spielgefährtin von Werner einst wohnte. Es stand plötzlich nur noch eine Ecke des Hauses da. Ein großes Loch war umgeben von den Trümmern des Hauses, und es war nicht das einzige in der Straße. Was für ein unbegreiflicher Anblick! Plötzlich fehlte eine ganze Häuserreihe. Zwischen einzelnen übrig gebliebenen Wänden lagen nur noch Haufen von Steinen und Schmutz, und dazwischen qualmten verkohlte Balken und Einrichtungsgegenstände. Das Haus Nr. 13 in der Grillparzerstraße war größtenteils unversehrt geblieben.

Die Straße selbst war aufgerissen und weder befahrbar noch begehbar. Dicke Wolken von Staub drangen durch Fensterritzen und Türspalten. Wo waren die Menschen aus den zerbombten Häusern hin, die Nachbarn, die Freunde, wo waren sie untergekommen? Hatten sie das Inferno überlebt? Sirenen heulten beinahe unaufhörlich. Es roch noch wochenlang nach dem Rauch der großen Feuersbrunst, die in der Stadt gewütet hatte, und immer wieder flammten aus der Trümmerlandschaft kleinere Feuer auf. Als keine Sirenen mehr zu hören waren und das Bombardieren endlich aufgehört hatte, kam es den Hausbewohnern unheimlich vor. Sie hatten sich an die Alarmierungen, Ängste und Kellerfluchten so gewöhnt, dass sie nur langsam der eingetretenen Ruhe trauten.

Werner war sehr neugierig darauf, alles aus nächster Nähe und nicht nur aus dem Fenster sehen zu dürfen. Aber er musste im Haus bleiben. Die Eltern waren aufgefordert worden, die Kinder nicht unbeobachtet und schon gar nicht auf die Straße oder die Trümmerfelder zu lassen. Es war lebensgefährlich. Daher konnte die Mutter auch keiner Arbeit nachgehen.

Zurückblickend ist es für Werner noch immer ein Rätsel, wie die Mutter es schaffte, bei der großen Armut, der sie ausgesetzt waren, den Kindern genügend Essen zu geben, damit sie keinen Hunger leiden mussten. Es war den Kindern nie der Gedanke gekommen, ob denn die Mutter sich auch satt essen konnte. Sie hatte noch einige wenige Köstlichkeiten aufbewahrt, die sie in winzigen Portionen den Kindern zukommen ließ. So zum Beispiel eine Dose mit gezuckerter Milch, von der sie pro Tag den Kindern einen Teelöffel voll reichte. Außerdem kam zu Weihnachten noch eine Tafel Schokolade zum Vorschein. Sie reichte für zwölf Tage; an jedem Tag wurde ein Würfelchen geteilt, und Werner und Edith bekamen je eine Hälfte. Diese wurde immer wieder nur einmal mit der Zunge berührt, damit der Genuss noch recht lange anhalten sollte. Dass einmal die Zeit kommen würde, in welcher man Schokolade so viel essen könnte, wie man möchte, war nicht vorstellbar.

Auch Heizmaterial gab es nicht ausreichend, und es musste daher sehr sparsam damit umgegangen werden. Als die Mutter einmal zum Einkaufen aus dem Haus gegangen war, hatte sie vorher die Ofentürchen fest verschlossen, zum einen aus Sicherheitsgründen, zum anderen deshalb, dass die Wärme im Ofen gespeichert wurde. Werner und seine Schwester spielten, wurden aber müde und schliefen dort ein, wo sie sich gerade aufhielten. Zum Glück wurde Werner noch einmal wach, weil er einen eigentümlichen Geruch vernahm. Er wollte die Schwester wecken, doch er bekam sie nicht munter. Bereits geschwächt und schlaftrunken schleifte er sie ins kühle Schlafzimmer und machte die Tür hinter sich zu. Als die Mutter zurückkam, war Werner wieder einigermaßen stabil, aber Edith kam nicht zu sich. Die Mutter öffnete Fenster und Türen, holte die Nachbarin zur Hilfe, sie verabreichten den Kindern Milch, und schließlich waren alle froh, dass am Ende noch einmal alles gutgegangen war.

Das Wort Waffenstillstand war in aller Munde. Aber was versteht man unter diesem Begriff eigentlich? Ist das gleichbedeutend mit Frieden? Frieden war das große Sehnsuchtswort. Nein, das war es nicht. Es war zumindest ein Trost, dass der Krieg offenbar endgültig vorbei war. Nicht nur die Kinder begriffen eine solche Erklärung so recht, auch die Erwachsenen misstrauten diesem Ergebnis lange. Ein Friedensvertrag zwischen Siegern und Besiegten müsste abgeschlossen werden, dann könnte man sich endlich sicher fühlen. Doch zu einem solchen kam es nicht. Die Sieger hatten das unterlegene Deutschland geteilt, und damit fehlte der gesamtdeutsche Partner. Allerdings gab es andere Übereinkünfte, die fortan den Frieden gewährleisten sollten.

Die Mutter war meistens traurig und in sich gekehrt. Wenn die Kinder ihr Freude bereiteten, lächelte sie still, und wohl immer war die Sehnsucht nach dem Vater und das Warten auf seine Heimkehr gegenwärtig, mit dem sie so gerne die Freude geteilt hätte. Es waren Tage, Wochen, Monate und nun schon Jahre vergangen, und es gab kein Lebenszeichen oder eine andere Nachricht von ihm. Der Glaube an ein Wunder stützte die letzte Hoffnung. Er hatte wenige Tage vor Weihnachten 1943 in den Krieg gemusst. Der letzte Brief kam im Frühjahr 1944. Die Mutter lebte in Dürftigkeit und angstvoller Zurückgezogenheit nur für ihre beiden Kinder.

Die Familien, die im Haus wohnten, trafen sich des Öfteren zu gemeinsamen Spielen oder einfach nur in geselliger Runde zum Plaudern. Werners Mutter musste immer extra dazu ermutigt werden. Besonders gerne kam diese nachbarliche Familienrunde zur Mutter in die Wohnung, um in den Genuss der Radiosendungen zu kommen, denn noch immer war es das einzige Radio im Haus. Die Hausbewohner machten sich Sorgen um die Mutter und wollten sie aufheitern. Eine Nachbarin, eine besonders Vertraute der Mutter, brachte einen Bekannten als Gast in die Gesellschaft. Sie konnte sich vorstellen, dass die Mutter sich mit ihm anfreunden würde. Tatsächlich wurde die Mutter etwas gelöster und lächelte sogar wieder häufiger. Der freundliche Herr war zwar um einige Jahre älter als die Mutter, aber er war nett zu ihr und erwies sich vor allem als Organisationstalent. Er brachte gelegentlich Lebensmittel bei, die noch immer rationiert waren und nur auf Marken oder Bezugsscheinen zu erhalten waren. Darüber, ob dieser Mann eventuell die Stelle als Familienoberhaupt übernehmen könnte, machten sich die Kinder keine Gedanken. So nahe war das Geschehen für sie nicht.

Doch bald verfinsterte sich das Gesicht der Mutter wieder; sie schien nervös, gereizt und traurig zugleich. Werner und Edith wussten nicht, was es zu bedeuten hatte. Dann verriet es ihnen die Nachbarin: Sie werden ein Geschwisterchen bekommen. Die Mutter hatte sich geschämt, es den Kindern selbst zu sagen, doch es war ohnehin nicht mehr zu übersehen. Was für eine Freude! Das ist doch etwas Schönes, da braucht die Mutter doch nicht traurig zu sein, meinten die Kinder!

Was ging in der Mutter vor? In ihrem Inneren wartete sie immer noch auf ihren Gatten, den sie innig liebte und nach dem ihr Herz verlangte. Was hatte sie ihm angetan? Hatte sie ihn im Rausch des Augenblicks vergessen? Würde er doch noch irgendwann wiederkommen, und wie sollte sie ihm unter die Augen treten? Sie war todunglücklich über diese Schwangerschaft. Gefühle von Untreue, Schuld und Schande zermarterten ihre Seele fast bis zum Wahnsinn. Und überhaupt – wie sollte sie ein weiteres Kind versorgen können? Die Situation war jetzt schon schwierig genug. Der nette Herr kam nicht mehr; die Mutter schien ihn nicht mehr sehen zu wollen. Vielleicht floh er auch vor der Verantwortung für das zu erwartende Kind.

Es war 14 Tage vor Weihnachten 1951. Die Wehen waren da. Die vertraute Nachbarin hatte schon nach der Hebamme gerufen. Werner und seine Schwester wurden aus dem Zimmer geschickt. Das war nichts für Kinder. Außerdem tat es ihnen fürchterlich leid, die Mutter in Schmerzen zu wissen oder gar sie stöhnen zu hören. Werner stand unten vor dem Haus neben dem Hoftor und wartete auf die Hebamme. Sie kam nicht, und das Warten wurde unerträglich. Oben quälte sich die Mutter und krümmte sich vor Schmerz. Die Nachbarin half, so gut sie konnte. Endlich war die Hebamme gekommen. Werner eilte voraus, um sie anzukündigen. Die Geburt war bereits vorüber. Werner hatte zwei Brüder bekommen – ein unglaubliches Ereignis! Er durfte die Namen nach seinen besten Freunden wählen: Bernd und Günther.

Die Mutter war erschöpft und blass. Werner und seine Schwester Edith freuten sich über die Zwillinge und konnten sie gar nicht lange genug ansehen. Die Mutter zeigte keine Freude. Sie war enttäuscht und verzweifelt. Es war nicht nur ein Kind, sondern es waren zwei! Sie ließ die beiden auf ihren Mädchennamen eintragen. Geschwächt und müde versah sie still die Pflichten der nun gewachsenen Familie. Die Nachbarin half, wo sie nur konnte, und wollte der Mutter Mut machen. Sie verständigte auch den Kindsvater, der aber nichts von sich hören ließ – jetzt erst recht nicht, nachdem es sogar Zwillinge geworden waren!

Werner und Edith konnten sich von den kleinen Kerlchen gar nicht trennen, berührten die kleinen Händchen und strichen über die seidenweichen Wangen. Sie freuten sich auf Weihnachten und empfanden, dass es nunmehr viel fröhlicher und erquicklicher sein werde, nachdem die beiden kleinen Geschwisterchen da sind.

Seit Kriegsende waren sechs Jahre vergangen. Überall breiteten sich noch Trümmerfelder aus, oder es gähnten Ruinen in den Himmel. Daneben regte sich unermüdliches Aufbauwerk, bei dem die Bevölkerung mithalf, um ihre Stadt wieder aufzurichten. Bescheiden war das Angebot in den Läden, und noch viel geringer waren die Möglichkeiten, sich Weihnachtswünsche zu erfüllen. Werner hatte sich so sehr einen Zirkelkasten gewünscht. Es brauchte nicht viel drinnen zu sein, aber man müsste Kreise ziehen können, und man könnte damit zeichnen oder Berechnungen anstellen. Viele in der Klasse hatten schon längst einen. Jetzt, wo die Familie größer ist, wird Mutter wohl diesen Wunsch nicht erfüllen können.

Der Weihnachtsabend war da. Mutter hatte wie jedes Jahr einen Kartoffelsalat zubereitet. Die bescheidenen Spielsachen, die alljährlich nach Weihnachten, wenn sich die Kinder satt gespielt hatten und es in die freie Natur ging, weggeräumt wurden, waren wieder hervorgeholt, und ein Bäumchen erstrahlte im Glanz der silbernen Kugeln, erleuchtet von ein paar kleinen Kerzen. Daneben stand ein Bild des Vaters. Die drei sangen gemeinsam Weihnachtslieder, und dann überreichte die Mutter den beiden Kindern die Geschenke. Werner bekam den ersehnten Zirkelkasten, seine Schwester ein kleines Päckchen Buntstifte. Sie hatte es doch möglich gemacht, die liebe gute Mutter! Niemand kann ermessen, wie sehr Werner sich freute. Er probierte, zeichnete und konstruierte die halbe Nacht, bis endlich das Zubettgehen angeordnet wurde. War das eine Freude!

Es war das letzte Weihnachtsfest mit der Mutter. Nach den Weihnachtsfeiertagen bekam sie hohes Fieber und musste ins Krankenhaus. Die Zwillinge kamen in ein Heim. Es musste bei der Mutter etwas Ernstes sein, so wie sich die Erwachsenen benahmen. Sie verhielten sich eigenartig und besorgt, doch Werner und Edith wussten nicht, was es zu bedeuten hatte. Es schien nicht gut um die Mutter zu stehen.

Tante Irma, Mutters Schwester, kam aus dem 20 km entfernten Schmorkau und holte die beiden zu sich. Werner wollte die Mutter unbedingt besuchen, und das ermöglichte Tante Irma auch. Sie fuhr mit ihm ins Krankenhaus. Als Werner zum Bett der Mutter eilte, erschrak er zutiefst. Sie lag da mit geschlossenen Augen, bleich und abgezehrt, steif und unbeweglich. Die einst schwarzen Haare waren völlig ergraut. Unsicher fragte er erst, ob das denn überhaupt seine Mutter sei, und er wusste gar nicht, wie er sich verhalten sollte. Er sah sie eine Weile betroffen an und flüsterte dann: »Ich bin es, der Werner«, und strich dabei sanft über ihre starren Hände, die sie nicht mehr zu bewegen vermochte. In diesem Moment rannen ihr ein paar Tränen aus den geschlossenen Augen.

Das war das letzte Zeichen, die letzte Wahrnehmung seiner Mutter für ihn, die er sein Leben lang nie vergessen konnte. Sie hatte ihn erkannt, konnte ihm aber nichts Liebes mehr sagen oder ihm einen freundlichen Blick schenken. Er weinte bittere Tränen.

Als die Geschwister in einem Zug mit etlichen schwarz gekleideten Personen dem Sarg hinterher schritten, konnten sie immer noch nicht begreifen, was geschehen war. Der Sarg wurde in die Grube gesenkt und Erde darüber gefüllt. Sie würden die Mutter nie wieder sehen. Sie hatten sie für immer verloren. Werner, gerade erst zwölf Jahre, und Edith, neun Jahre alt, waren Vollwaisen und wussten nicht, wie es weitergehen sollte.

Mutters Schwester Irma stand vor einer großen Herausforderung. Sie hatte alle Angelegenheiten der Bestattung zu regeln, den Haushalt aufzulösen und die Wohnung auszuräumen. Unterstützung kam von ihrem Cousin aus dem etwas entfernten Grüngräbchen, bei dem die Mutter alljährlich bei landwirtschaftlichen Arbeiten geholfen hatte. Er wurde zu Werners Vormund bestellt. Bei ihm wurden Teile aus dem Bestand des Haushalts eingelagert, anderes kam zu Mutters Schwester oder musste veräußert werden, um die Beerdigungskosten zu begleichen. Während Werner bei dieser weiterbleiben konnte, kam Edith zum Cousin der Mutter. Das bedeutete eine harte Zäsur. Die Geschwister, die so eng aneinander gewöhnt waren, die bereits den Vater verloren hatten und zu allem Unglück gerade noch die geliebte Mutter zu Grabe begleiten mussten, wurden auseinandergerissen und sollten sich an ein neues Zuhause gewöhnen.

Tante Irma hatte selbst bereits drei Kinder und stand in keinem Arbeitsverhältnis. Sie war ängstlich, nervös und fühlte sich oft krank. Ihr Ehemann war selten da, von dem sie nie so richtig wusste, wo er sich aufhielt oder was er trieb. Auch auf dem Land war die Ernährungslage äußerst problematisch, wenn man nicht über Grundbesitz verfügte und als Eigenversorger galt. Da war es schon schwierig, noch eine zusätzliche Person zu versorgen. 40 Mark Waisenrente bekam Werner, die dem knappen Wirtschaftsgeld zugeführt wurden. Es galt, die häuslichen Pflichten mit zu erfüllen, wobei der größere Teil auf Werner übertragen wurde, da er der Älteste war und daher auch häufig auf die Kinder aufpassen musste. Im Sommer wurden Pilze, Heidelbeeren und Leseholz gesammelt. Was sie davon nicht selbst verbrauchten, wurde für geringes Geld verkauft.

In der Dorfschule wurde Werner als Stadtkind von den Mitschülern besonders in Augenschein genommen. Vorher in Dresden war er ein mittelmäßiger Schüler. Die Mutter forderte nicht mehr von ihm und war zufrieden mit seinen Noten. Jetzt aber erwartete man von ihm besondere Leistungen. Es war das erste Mal, dass er einen Ansporn zum Lernen verspürte. Er avancierte bald in die Klassenspitze, obwohl er oft die Hausaufgaben nicht erfüllt hatte. Das sollte er bei einem späteren Klassentreffen erfahren. Der einstige Lehrer erinnerte sich daran, dass man es stillschweigend übersah, weil man Rücksicht auf die häuslichen Verhältnisse nahm, unter denen ihm oftmals gar keine Zeit für Hausaufgaben blieb.

Edith wurde in der Familie des Cousins aufgenommen, die selbst schon zwei Mädchen hatte. Wenn sie weinte, wurde sie immer daran erinnert, froh sein zu müssen, dass sie überhaupt dort sein durfte. Wie sehr dem kleinen Mädchen die Mutter fehlte, die immer so liebevoll war und für alles Verständnis hatte, konnte sie niemandem sagen. Jeden Abend betete sie heimlich vor dem Einschlafen, dass doch der liebe Gott die Mutter wiederbringen möge. Schmerzlich blieben die Erinnerungen daran, dass sie sich gegenüber den eigenen Kindern der Familie benachteiligt fühlte. Auch die Sehnsucht nach dem Bruder war groß, den sie viel zu selten sehen konnte. Wenn sie nur wenigstens mit ihm zusammen sein könnte!

Zwei Jahre später hieß es für Werner, eine Lehrstelle zu finden. Sein sehnlichster Wunsch war es, wieder nach Dresden zu kommen. Durch Vermittlung einer Nachbarin kam er zur Post, um eine Lehre im Fernmeldewesen anzutreten. Eigentlich wollte er gerne etwas mit Holzbearbeitung erlernen, aber das klappte nicht. Also zur Post – und Hauptsache wieder nach Dresden!

Nun konnte Edith erst einmal seinen Platz bei Tante Irma einnehmen, die darüber sehr froh war. In Dresden galt es für Werner, selbst und alleine für sich zu sorgen. Die Lehre begann am 1. September, am 10. Oktober wurde er vierzehn Jahre alt. Er wohnte zunächst bei einer älteren Dame, hatte sich aber selbst zu verpflegen. Es stand ihm eine Waisenrente von 40 Mark und ein Lehrlingsgeld von 50 Mark im Monat zur Verfügung. Das musste für die Miete des Zimmers, die Monatskarte für die Straßenbahn, Essen und Trinken sowie Kleidung reichen. Er musste sehr sparsam leben, um noch kleine Beträge für gelegentliche Kinobesuche zu erübrigen. Später konnte er in einem Lehrlingswohnheim unterkommen, was eine Erleichterung bedeutete.

Mit kaum sechzehn Jahren hatte er den Gesellenbrief in der Hand, war Fernmeldemonteur und sehr stolz darauf. Er wurde in den Landkreis versetzt, in dem Tante Irma wohnte. Sein Dienstfahrzeug war ein Fahrrad, mit dem er mitunter 100 Kilometer am Tag mit Gepäck zu fahren hatte, um Telefone bei Kunden zu entstören. Nun zog er wieder bei Tante Irma ein, denn Edith war in das kleine Städtchen Pulsnitz zu einer älteren, gutherzigen Dame gezogen, bei der sie als Haushaltshilfe angestellt wurde. Dort lernte sie auch ihren späteren Ehemann kennen.

Die häusliche Situation hatte sich bei Tante Irma nicht geändert. Der Vater ihrer drei Kinder war gänzlich fortgeblieben. Werner konnte eine Stütze an ihrer Seite sein und von seinem Verdienst zur Haushaltsführung beitragen. Ihre Kinder waren mittlerweile herangewachsen. Irmas Gesundheitszustand war nicht besser geworden, sie schien angstvoll und unsicher, ging Begegnungen aus dem Weg und zog sich zurück. Es gab hin und wieder Reibungen. Tante Irma war überfordert. Als sich kleinere Konflikte häuften und Werner achtzehn Jahre alt war, meldete er sich zur Kasernierten Volkspolizei, von welcher aus er schließlich zur Grenzpolizei kam und es ihn nach Südthüringen verschlug.

Bei den Grenztruppen wurde er als Spezialist für die Fernmeldetechnik eingesetzt, was ihm den direkten Dienst an der Grenze ersparte. Beim Ausgang in verschiedenen Orten fiel er den Mädchen besonders ins Auge. Er war hochgewachsen, bildhübsch und charismatisch, hatte gewelltes mittelblondes Haar und war ein vortrefflicher Tänzer. Da er es gewohnt war, für sich selbst sorgen zu müssen, war sein Äußeres gepflegt. Nur wenige Unteroffiziere hatten eine private Ausgangsuniform, die sich Werner beizeiten anfertigen ließ und die einen besonderen Chic hatte.

Zwischenzeitlich hatte sich Werner auf die Suche nach den Zwillingsbrüdern gemacht. Er wusste nicht, wohin sie gekommen waren oder ob es sie überhaupt noch gab. Die Suche war mühsam und aufreibend zugleich. Die Schwestern im Kinderheim, in das sie nach der Geburt untergebracht waren, hatten keine Unterlagen mehr, und von ihnen konnte sich keine erinnern, was aus ihnen geworden war. Es gab in der unmittelbaren Nachkriegszeit viele Waisen. Die Zwillinge wurden mehrmals verlegt, wie sich später herausstellte. Dann gab es endlich die heiße Spur.

Ilse, eine junge Bäuerin aus Petershain, wollte gerne ein Kind annehmen. Ein Junge sollte es sein. Sie und ihr Ehemann hatten schon eine Tochter, und die sollte nicht als Einzelkind aufwachsen. Man führte sie in eine Gruppe mit Waisenkindern. Ilse sah sich die Kinder lange an, und es fiel ihr schwer, sich zu entscheiden. Sie hatte ein Auge auf Günther geworfen. Die Heimleiterin zögerte. Sie erklärte, dass es ein Zwillingskind sei, und zeigte ihr den dazugehörigen Bruder Bernd. Da es keinerlei Angehörige gäbe und niemand über die Herkunft etwas sagen könne, möchten sie die Zwillinge nicht trennen, fügte sie hinzu. Ilse überlegte nicht lange und nahm beide dreieinhalb Jahre alten Jungen mit. Sie sagte, dass sie bei einer Geburt von Zwillingen in einer Klinik auch nicht gefragt worden wäre, ob sie davon nur ein Kind mitnehmen wollte.

Als Werner mit bangem Gefühl zum ersten Mal nach Petershain fuhr, um die Brüder und ihre neue Familie zu besuchen, wurde er mit offenen Armen empfangen. Die Brüder waren acht Jahre alt, ihre Schwester ein paar Jahre älter. Die Eltern waren interessiert an allem, was es aus der Familie zu berichten gab, und versicherten, dass die beiden Jungen gleichberechtigt wie die eigene Tochter behandelt würden, und baten darum, dass es von Werner und seiner Schwester ebenso gehandhabt werde.

Bernd und Günther genossen die Fürsorge der Eltern, eine strenge Erziehung und verlebten ansonsten eine unbeschwerte Kindheit. Ihre Pflegeeltern waren so vom Schicksal der Familie berührt, dass sie selbst über Werner und Edith, die längst erwachsen waren, gerne ebenso ihre Flügel ausgebreitet hätten. Anlässlich ihrer Jugendweihe erhielten die Zwillinge ihre Adoptionsurkunde mit allen Rechten und Pflichten wie ein leibliches Kind.

Werner hatte sich vorgenommen, nach fünfjährigem Dienst bei den Grenztruppen auf jeden Fall wieder nach Dresden zu gehen. Das musste das Mädchen, das einmal seine Frau werden sollte, ihm zugestehen. Einige Bekanntschaften hatte er bereits, aber sie sollten nicht von Dauer sein. Auf einer Tanzveranstaltung führte uns ein glücklicher Zufall zusammen. Daraus sollte der Bund fürs Leben werden, und ich war bereit, mit ihm nach Dresden zu ziehen. Dieses Versprechen ging mir so leicht von den Lippen, ohne zu ahnen, welche Hürden meine Großmutter aufstellen würde, die es vorher zu nehmen galt.

Der schreckliche Unfalltod meiner Mutter führte dazu, dass letztendlich Dresden Sehnsuchtsort für Urlaub und Ziel von Besuchsreisen bei Verwandten blieb, zu dem auch die Zugreise nach Dresden als Geburtstagsgeschenk zu Werners 70. Geburtstag mit dem Besuch des Circus Sarrasani gehörte. Dieser Zug kam am Neustädter Bahnhof in Dresden an.

Der Fluch der alten Müllerin

Für meine Großmutter muss der Fluch ihrer Schwiegermutter Rosine wie ein Damoklesschwert gewesen sein, das über ihr schwebte und je nach Belieben zuzuschlagen drohte. Sie hat unendlich viel Leid erfahren, aber sie duldete nicht, dass über den Fluch je gesprochen wurde. Daher wurde in unserer Familie sorgsam darauf geachtet, dass niemand danach fragte oder versuchte, das Geheimnis zu ergründen, solange die Großmutter in der Nähe war. Wie viel Bedeutung sie diesem Fluch beimaß und ob sie die schweren Schicksalsschläge in ihrem Leben damit in Verbindung brachte, haben wir nie von ihr erfahren. Wenn auf Urgroßmutter Rosine überhaupt einmal das Gespräch kam, gab es kein gutes Wort über sie. Sie hätte dem Alkohol zu sehr zugesprochen und wäre dann sehr ungehalten und böse gewesen. Selbst mein Vater, ihr einziges Enkelkind, das sie eigentlich hätte lieben müssen, fürchtete sich vor ihr, wenn er ihr als Kind in regelmäßigen Abständen Lebensmittel und Geld als Alimente bringen musste, nachdem sie Haus und Hof verlassen hatte. Eine Altersversorgung gab es zu jener Zeit nicht, und so war unsere Familie für ihren Lebensunterhalt im Alter zuständig.

Rosine war als junge Magd in die Kreuzmühle gekommen. Der Weg von ihrem Elternhaus in Gellershausen dorthin war nicht weit, und in wenigen Minuten konnte sie ankommen oder wieder nach Hause gelangen. Doch war es in jener Zeit üblich, dass Dienstpersonal am Arbeitsort wohnte und mit der Familie zusammenlebte. Seit Ablösung der Mühlen von der grundherrschaftlichen Bindung und der allgemeinen Gewerbefreiheit konnten die Müller zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihr Handwerk unabhängig betreiben und ein gutes Einkommen erzielen.

Heinrich, ein junger Müllermeister aus Haina, hatte 1812 in die Mühle eingeheiratet und verstand sein Handwerk gut. Er war Ersatzdeputierter im Meininger Landtag, was schon einer besonderen Wertschätzung entsprach. Fünf Kinder wuchsen heran, und sie bewirtschafteten gemeinsam immer mehr zugekaufte Grundstücke. Die Mühle wurde erweitert und auf den neuesten Stand gebracht. Es hatte sich überall herumgesprochen, dass die Kreuzmühle gut dastand. Aus diesem Grunde bat ein auswärtiger Dachdeckermeister um eine Bürgschaft für die Gründung seines Unternehmens. Die Konditionen waren gut. Ein solches Handwerk würde gebraucht, und daher wäre die Bürgschaft kein Risiko. Gingen sie nicht mit einer solchen Entscheidung zu leichtfertig um? Immerhin setzten sie die Hälfte ihres gesamten Vermögens aufs Spiel!

Von den Geschwistern musste Eva ihr junges Leben ein Jahr nach ihrer Hochzeit bei der Geburt des ersten Kindes lassen, und Margarete starb unter fürchterlichen Qualen an einer Brustwassersucht, wie es auf dem Totenschein vermerkt wurde. Danach waren nur noch Henriette und ihre Brüder Wilhelm und Heinrich in der Kreuzmühle. Die beiden Männer waren Müller, lebten in angemessenem Wohlstand und waren angesehen. Bald verstarb auch noch Heinrich, sodass nur noch Wilhelm und Henriette übrig blieben, ohne dass es einen Erben oder Nachkommen gab.

Niemand schien es bemerkt zu haben, dass die Magd Rosine schwanger war. Doch dafür musste es doch auch einen Mann geben! Keinem war etwas aufgefallen. Am meisten interessierte sich jetzt Henriette dafür, und sie bedrängte Rosine, ihr zu verraten, wer der Vater ihres künftigen Kindes war. Doch Rosine schwieg beharrlich. Nein, sie konnte und wollte es beim besten Willen nicht sagen! In der häuslichen Gemeinschaft kam eine drückende Schwüle auf. Henriette beobachtete Rosine und ihren Bruder genau. Sollte er mit ihr? Nein, das durfte nicht sein. Das würde er nie tun! Er war viel zu anständig und wusste, dass es strafbar ist, mit dem Dienstpersonal Unzucht zu treiben. Die Artikel der Müllerinnung verbaten es außerdem grundsätzlich, und ein Verstoß würde das Müllerhandwerk in Verruf bringen. Es könnte für Wilhelm den Verlust der Gewerbefreiheit bedeuten. Außerdem wäre es eine Schande für den Müllermeister und seine Magd. Auch Henriette müsste endgültig eventuelle Heiratsgedanken aufgeben, denn nach einem solchen Vorkommnis fiele ein dunkler Schatten auf die ganze Familie. Nur Rosine wusste, wer als Vater in Frage kam. Würde er ihr überhaupt glauben, oder würde er es leugnen? Wie sollte sie das Gegenteil beweisen, wenn er es nicht zugäbe? Er konnte es nicht zugeben, für ihn stand viel zu viel auf dem Spiel.

So wurde 1877 der kleine Arthur als Kind einer ledigen Magd geboren, wie der Eintrag im Kirchenbuch von Gellershausen lautet. Sein Taufpate war Arthur, der Bruder von Rosines Mutter. Henriette musste akzeptieren, dass dieses Kind mit in der Familie aufwuchs, um dereinst auch wieder als Knecht hier zu dienen. Sie konnte nicht ahnen, welche Rolle es einmal in der Kreuzmühle einnehmen sollte. Wilhelm und Rosine verhielten sich distanziert genug, als dass ein Verdacht hätte aufkommen können. Sie waren ständig von helfenden Händen wie einem Knecht oder auch Tagelöhnern umgeben. So sehr es in Wilhelm auch nach Rosine verlangte, er musste sich beherrschen. Wilhelm war dreiunddreißig Jahre älter als Rosine, aber er hatte bisher keinen Erben für die Kreuzmühle und alles, was dazugehörte. Der einzige Erbe wäre ein Kind, von dessen Vaterschaft außer der Mutter niemand Kenntnis hatte.

Rosine verehrte den Müllermeister sehr. Er war muskulös und stark, hob zentnerschwere Säcke mit einer Hand und schwang sie auf die Schulter, um sie in die Mühle zu tragen. Er war klug und gewissenhaft, immer freundlich und gefällig zu seinen Mahlkunden, die auch gerne zu ihm kamen. Den kleinen Arthur band sie auf den Rücken, wenn sie im Stall die Kühe molk oder die Schweine fütterte. Wenn sie auf den Feldern Körner für die neue Saat ausstreute oder auf der Wiese das Heu wendete, legte sie das Wickelkissen mit dem Säugling auf ein weiches Lager im Schatten der hohen Weidenbäume am Mühlgraben. Zwischendurch nährte sie ihn an ihrer Brust. Auch Henriette erfreute sich an dem Kleinen. Immerhin gab es schon jahrzehntelang keine kleinen Kinder in der Kreuzmühle. Doch sie verstarb, als Arthur noch keine zwei Jahre alt war. Nun waren nur noch der Müllermeister und Rosine mit dem Kind übrig geblieben. Es dauerte vier Jahre bis Wilhelm den Mut hatte, Rosine zu heiraten. Unmittelbar danach erkannte er die Vaterschaft für den kleinen Arthur an und ließ ihn in der Kreisgerichtsdeputation Heldburg auf seinen Namen sowie als Erben eintragen.

Es begannen glückliche Jahre für die kleine Familie. Die Erträge auf den Feldern und Wiesen waren gut und die Mühlräder drehten sich Tag und Nacht, um das viele Korn zu mahlen, das dem Müller aufgeladen wurde. Rosine war eine tüchtige Müllerfrau und genoss ihre Standeserhebung. Sie liebte ihren Gatten und vergötterte ihn. Mit den Frauen der Honoratioren der Kleinstadt traf sie sich zu Kaffeekränzchen und ließ Dienstleute bei sich arbeiten. Sie hatte alles erreicht, was sie sich erträumen konnte. Im Überschwang ihres Glücks sprachen beide dem Branntwein zu, der ihnen immer mehr zu munden schien.

Wenige Jahre waren vergangen, als das neu gegründete Dachdeckerunternehmen zusammenbrach und die Bürgschaft eingefordert wurde. Der Müllermeister war verzweifelt. Alle ihre Mühen wie auch der Fleiß und die Vorleistungen der Eltern sowie Geschwister waren dahin. Die hohe Schuldenlast drohte sie zu erdrücken, und sie sollte noch bis in die übernächste Generation auf diesem Anwesen liegen. Auch der Branntwein half nicht, im Gegenteil, er verschlimmerte die Situation noch mehr. Es hieß jetzt wieder aufstehen und nicht verzagen. Doch der Müller erholte sich von diesem Schlag nicht. Er verstarb 1897 im Alter von 77 Jahren.

Rosine und ihr zwanzigjähriger Sohn Arthur waren vor eine große Herausforderung gestellt. Es war mittlerweile viel vernachlässigt und desolat geworden. Würde Arthur es verstehen, die Mühle zu halten und genügend Geld zu erwirtschaften, um die Schulden schrittweise abzutragen? Er war ebenfalls dem Branntwein zugeneigt und hatte in diesem keinen guten Ratgeber. An seine Seite müsse endlich eine tüchtige Frau gestellt werden, war sich Rosine sicher. Sie beauftragte den Schweinehändler, der viel herumkam und genügend Leute kannte. Er sollte eine tüchtige junge Frau aus gut bäuerlicher Wirtschaft finden, die nicht so ganz arm daherkäme. Und so fand er im 40 Kilometer entfernten Ehnes eine junge Braut für ihn, mit deren Vater er schnell einig wurde.

Vater Nicol und seine Tochter Frieda reisten wenige Tage später mit der neu eingerichteten Eisenbahn zur Kreuzmühle, um die Örtlichkeit einzusehen, in welcher seine Tochter künftig zu Hause sein würde. Rosine und Nicol besprachen die Einzelheiten der Verbindung und welche Mitgift Frieda einbrächte. Sie besichtigten die Mühle, die Wirtschaftsräume und die Ställe. Wenn auch alles einen ziemlich abgewirtschafteten Eindruck machte, war doch Nicol sehr beeindruckt und mit allem zufrieden. Er gab Rosine die Hand darauf, dass die Abmachung gilt. Er war sehr stolz, dass seine Tochter in diese Mühle einheiraten wird. Alle würden sie beneiden.

Und wo war bei alledem der Bräutigam, um den es ging? Er war nur einmal kurz in die Stube gekommen, um die leere Branntweinflasche gegen eine volle einzutauschen und verschwand zugleich wieder. Das war das ganze Kennenlernen ihres künftigen Ehemannes für Frieda. Ihn sollte sie mögen und mit ihm Kinder zeugen, damit in der Mühle wieder Erben folgen konnten. Kein Wunder, dass meine Großmutter nicht wusste, was sie mir sagen sollte, als ich sie 55 Jahre später fragte, ob sie ihren ersten Ehemann geliebt hätte. Sie antwortete mir nur: »Ich wurde doch nicht gefragt, ob er mir gefällt oder ob ich ihn will, er wurde für mich bestimmt.« Es sollte dann auch zwei Jahre dauern, bis Frieda schwanger wurde und einen Sohn gebar, der nach seinem Großvater den Namen Wilhelm erhielt.

Jedoch als dieses Kind zwei Jahre alt war, verunglückte Arthur auf einem eisglatten Weg. Er wollte eine Färse zum Bullen treiben. Das Tier zog ihn in den Mühlgraben. An den Folgen der Unterkühlung starb er. Frieda war sehr unglücklich, auch vor allem deshalb, weil ihre Mitgift zur Instandsetzung der Mühle verwendet worden und bereits aufgebraucht war. Gerade deshalb musste die Mühle jetzt laufen und Einkommen sichern.

Ein Müllergeselle aus Rodach wurde eingestellt. Wie ein Blitz durchzuckte es Frieda, als sich ihre Blicke trafen. Sie konnte es nicht erklären, was sie so übermannte. Albin erging es ebenso. Diese beiden Menschen waren füreinander bestimmt! Doch es ging nicht. Friedas erster Gatte war erst vor Kurzem gestorben, und es war strenge Trauer angesagt. Das war ein Herzensbedürfnis der Schwiegermutter, die ihr Ein und Alles verloren hatte. Doch das ständige Beisammensein in der täglichen Arbeit und im häuslichen Leben nährte die Liebe der beiden immer mehr. Alles musste heimlich und im Verborgenen geschehen. Die Schwangerschaft konnte Frieda jedoch nicht mehr lange verbergen, und das Trauerjahr war noch längst nicht zu Ende.

Es kam zu einem großen Zerwürfnis. Welche Schande hatten sie der Kreuzmühle gebracht! Rosine tobte und wollte die Liebenden aus dem Haus werfen. Doch das konnte sie nicht, denn sie hätten den kleinen Wilhelm, den einzigen Erben, mitgenommen. Die fürchterliche Situation war für alle drei kaum zu ertragen. Rosine rang mit ihrem Gewissen. Sollte sie die Kreuzmühle verlassen und alles, was ihr an Besitz, ehrenhaftem Stand und Ansehen zuteil geworden war, einfach aufgeben? Den Ort, an dem sie so viele unsagbar schöne Stunden mit ihrem geliebten Gatten verbracht hatte? Wäre sie ihren Stadtdamen noch ebenbürtig genug? Gerade deshalb sollte sie ihr Haupt erheben. Sie sah keinen anderen Ausweg als diesen, um nicht weiter mit der Schande unter einem Dach leben und ihren guten Ruf einbüßen zu müssen. Und immer wieder war es der Branntwein, mit dem sie ihre Verzweiflung zu ertränken suchte. So war sie auch betrunken, als ihre Habseligkeiten auf den Reisewagen geladen wurden, um von Albin nach Heldburg gefahren zu werden, wo sie ihr weiteres Leben in jenem Bauernhof verbringen wollte, den die Kreuzmüllers dereinst als Aussteuer für ihre Töchter gekauft hatten. Es sollte ihre Altersversorgung sein. Etliche Grundstücke gehörten ebenso dazu, die sie bewirtschaften konnte, denn sie war erst Anfang fünfzig. Darüber hinaus gab es noch regelmäßige Gaben an Lebensmitteln und barem Geld, das der Enkel Wilhelm ihr bringen musste.

Der bittere Abschied von der Kreuzmühle gestaltete sich zu einer fürchterlichen Szene. Rosine war angetrunken und fuhr nicht ab, ohne in ihrer Verzweiflung noch einen gemeinen Fluch aus sich herauszuschreien. Der Fluch sollte Frieda und Albin treffen, wonach ihnen wie auch ihren Nachkommen kein Glück beschieden sein sollte. Überdies sollte in der Kreuzmühle noch der Tod von zwei Kindern zu beklagen sein, nachdem vor vielen Jahren bereits ein Kind ertrunken war. Die Kreuzmühle sollte in der dritten Generation keinen Erben mehr haben und die Mühle sollte für immer stillstehen. Der Name Both sollte endgültig erlöschen. Albin schwang die Peitsche zur Abfahrt, ehe sie noch mehr Unheilvolles hervorbringen konnte.

Nun kehrte Ruhe in der Kreuzmühle ein, doch der böse Fluch war nicht so einfach abzustreifen. Mit der Zeit schien auch diese Wunde zu heilen. Frieda und Albin konnten wieder mutig in die Zukunft schauen, und die brachte ihnen noch ein Kind, die kleine Meta. Sie gedieh prächtig und war ein kleiner Wirbelwind, aufgeweckt und klug. Wilhelm war der Älteste, dann kamen Ella und als Nachzüglerin Meta.

Einen Moment der Unaufmerksamkeit der Mutter, die gerade einer Arbeit nachging, wurde ihr zum Verhängnis. Meta planschte unbemerkt im Hochwasser, das nach starken Gewittergüssen oftmals bis in den Hof spülte. Sie watete ahnungslos immer tiefer ins Wasser, bis sie an den Sog gelangte, der sie ins Wasser zog und mitriss.

Drei Tage währte die verzweifelte Suche von Albin und unzähligen Helfern, die immer wieder den Graben und die überschwemmten Wiesen durchkämmten, während Frieda zu Hause händeringend ihren Herrgott um Hilfe anflehte. Dann sah sie Albin am dritten Tag der Suche schon von Weitem kommen. Er hatte seinen kleinen Engel tot auf den Armen liegen und trug ihn nach Hause. Er hätte seine Meta bis ans Ende der Welt getragen, wenn sie nur wieder erwachte! Doch es war alles endgültig und unwiederbringlich. Sie war nicht einmal zwei Jahre alt geworden. Drei Tage lang hielt Albin die Mühlräder an. Dann war auch das Hochwasser wieder abgeflossen und das Alltagsleben musste wieder erbarmungslos weitergehen. Wie kann man nach einem so furchtbaren Geschehen überhaupt weitermachen?

Verlust, Schmerz, Schuld, Selbstvorwürfe – was traf da nicht alles aufeinander? Wie konnte das passieren? Waren andere Arbeiten so wichtig gewesen, dass man das Kind aus den Augen verloren hatte? Nichts ist rückgängig zu machen. Das Liebste, was den Eltern zugekommen war, wurde ihnen auf so tragische Weise genommen. Wird man es jemals verwinden können?

Rosine war zwar gut versorgt, aber sie litt sehr unter dem Verlust ihres einstigen Paradieses, der Kreuzmühle. Wer wusste schon, was sie in ihrem Inneren aufwühlte? Sie konnte die Stätte ihres großen Glücks nie so richtig loslassen. Immer wieder kam sie dorthin. Meistens hatte sie sich vorher Mut angetrunken, und so gab es jedes Mal Streit und böse Szenen. Immer häufiger erhielt Albin vom Sternwirt Rechnungen für Bier und Schnaps sowie für Schlachterzeugnisse, die Rosine dort anschreiben ließ. Das ging weit über die gerichtliche Abmachung der Altersversorgung hinaus. Die Summen wurden immer größer, wobei niemand nachprüfen konnte, ob alles seine Richtigkeit hatte, denn dem Wirt konnte man auch nicht so ohne weiteres trauen. Letztendlich musste erneut eine gerichtliche Regelung des Altenteils für Rosine getroffen werden. Der Bauernhof, in dem Rosine lebte, wurde verkauft, um die Schulden beim Sternwirt zu bezahlen und um Rosine endgültig abzufinden. Krank, wie sie war, ging sie in die Obhut ihrer Verwandten und war dann mit der Eröffnung des Altenheims in Lindenau eine der ersten Insassen bis zu ihrem Tod.

Nur drei Jahre später traf Frieda ein erneuter unheilvoller Schicksalsschlag. Ella sollte bei der Fahnenweihe des Turnvereins als Fahnenjungfer im Festumzug dabei sein. Außerdem gab es dabei eine Tanzveranstaltung, an welcher Ella zum ersten Mal dabei sein durfte. Der Vater wollte mit ihr dorthin gehen, denn er musste ihr erst noch das Tanzen beibringen. Zu allem brauchte sie ein weißes Festkleid und neue Schuhe. Mit dem Fahrrad sollte es in die acht Kilometer entfernte Nachbarstadt Rodach zum Einkauf gehen.

Nachdem sie im Wald eine Anhöhe erreicht hatten, stürzte Albin vom Fahrrad und erlitt einen Herzinfarkt. Ella schrie verzweifelt nach Hilfe. Bauersleute, die in der Nähe auf dem Feld arbeiteten, brachten Albin nach Rodach zu seinen Verwandten. Er litt unter großen Schmerzen. Als schließlich der Arzt kam, konnte er nur noch den Tod feststellen.