Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

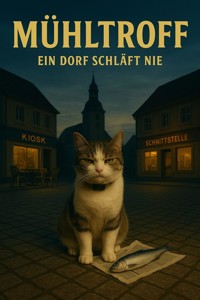

Mühltroff – Ein Dorf schläft nie In Mühltroff ist der Alltag alles – nur nicht alltäglich. Hinter gepflegten Vorgärten und zwischen Kiosk, Sparkasse und Friseursalon brodeln Intrigen, Geheimnisse und handfeste Skandale. Als ein mysteriöser Todesfall das Dorf erschüttert, stolpert die örtliche "Ermittlungszentrale" – bestehend aus einem überforderten Polizisten, einer scharfzüngigen Dorfgemeinschaft und einer Katze mit mehr Menschenkenntnis als manchem lieb ist – mitten hinein in ein Chaos aus Gerüchten, Geständnissen und grotesken Wahrheiten. Humorvoll, bissig und mit einer ordentlichen Portion schwarzem Witz entlarvt der Roman die kleinen und großen Absurditäten des Dorflebens. Zwischen Bratkartoffelduft, Starkstromspielzeug und unausgesprochenen Wahrheiten entsteht ein Krimi, der so schräg ist, dass man lachen muss – selbst wenn einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Ein Dorfroman, der zeigt: Hier schläft wirklich niemand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anika Buth

Mühltroff - Ein Dorf schläft nie

Anika Buth

Mühltroff

Ein Dorf schläft nie

Krimi - Komödie

Texte: © 2025 Copyright by Anika Buth

Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by Anika Buth

Verlag: epubli

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Strasse 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Kapitel 1 - Mühltroff

Kapitel 2 - „Ein Morgen wie immer“

Kapitel 3 - Gru’s Patrouille

Kapitel 4 - Das Rathaus macht Theater

Kapitel 5 - Sparkasse Mühltroff

Kapitel 6 - Schnitzel und Schliessfächer

Kapitel 7 - Restalkohol & Rechtsmedizin

Kapitel 9 - Dorfschenke die Zweite

Kapitel 10 - Von Blumen, Blut & Bänkern

Kapitel 11 - Weckdienst mit Peitsche

Kapitel 12 - Tote im Umlaufverfahren

Kapitel 13 – Herzschmerz, Haarspray & Hochspannung

Kapitel 1 - Mühltroff

„Willkommen im Weltkulturerbe der schlechten Gerüche“

Ein Platz, vier Gebäude, tausend Skandale: von Haarspray am Morgen bis Schnitzelfett bei Nacht - und zwischendurch Beweisluft satt.

Mühltroff ist kein Ort, den man einfach betritt. Es ist ein Ort, der einen mustert. Von weitem sieht es noch harmlos aus - ein paar Dächer, die aussehen, als hätten sie sich zur Mittagspause hingelegt, eine Landstrasse, die sich träge ins Dorf windet. Doch je näher man kommt, desto deutlicher wird: Hier schläft nichts. Hier wird höchstens so getan, als wäre alles in Ordnung - was in Wahrheit die höflichste Form von Selbstbetrug ist, die ein Dorf beherrschen kann.

Man sagt, Mühltroff schlafe nie. Ich sage: Mühltroff tut so, als würde es schlafen, damit es ungestört tuscheln kann.

Der Dorfplatz von Mühltroff ist kein gewöhnlicher Platz. Er ist eine Bühne, die schon am frühen Morgen ihre Kulisse aufstellt und bis tief in die Nacht durchspielt, als gäbe es nie eine Generalpause.

Am frühen Morgen liegt der Dorfplatz da, wie ein frisch gespülter Teller. Glänzende Steine, feuchter Nebel, irgendwo ein loses Poster vom letzten Sommerfest, das sich an einen Laternenpfahl klammert wie ein schlechtes Alibi. Vier Gebäude halten Wache: die Kirche, die Sparkasse, der Friseursalon und der Kiosk. Sie stehen da wie vier Geschwister, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, aber alle denselben Hof teilen müssen. Die Kirche wirkt unschuldig, die Sparkasse wichtigtuerisch, der Salon pedantisch ordentlich -und der Kiosk? Der stellt sich gar nicht. Der ist einfach da, wie ein Kaugummi unter der Schuhsohle.

Doch der Platz lebt nicht von den Fassaden allein - er atmet durch seine Gerüche, Geräusche und Farben. Und die wechseln stündlich, fast so zuverlässig wie das Schlagen der Turmuhr.

Am Morgen liegt eine Mischung aus Haarspray, abgestandenem Kaffee und Gebäck in der Luft. Einer schmiert Butter aufs Brötchen, die andere Haargel ins Deckhaar, und der Wind verrührt beides zu einer Wolke, die eher nach Pflicht als nach Frische riecht. Dazu klingt das erste Schlagen der Glocke, schief wie ein Blockflötenspieler mit Kater, und irgendwo klappert schon ein Radfahrer über das Pflaster, als wolle er die Stille bewusst beleidigen. Das Licht ist blass, grau, schmeckt nach Frühschicht.

Zur Mittagszeit übernimmt die Küche: Bratfett aus der Dorfschenke, Gulaschsosse, Zwiebeln, die schon beim Schneiden geweint haben. Dazu ein spritzer Tankstellen-Diesel, der über den Platz zieht wie ein unerwünschter Gast. Die Sonne knallt auf die Kopfsteinpflaster, bis es blendet wie billiges Silberbesteck. Wer jetzt barfuss laufen müsste, würde Mühltroff verfluchen. Gespräche hängen schwerer in der Luft, Stimmen hallen zwischen den Fassaden wie in einem überfüllten Wartesaal, und der Platz wirkt weniger wie ein Treffpunkt, mehr wie ein Schmelztiegel aus Essen, Hitze und latentem Überdruss.

Am Nachmittag schiebt sich die süsse Abteilung dazu: klebrige Teilchen vom Bäcker, die in der Sonne glänzen wie überzuckerte Fossilien, Eis aus der Kiosktruhe, die längst mehr Töne von sich gibt als gefrieren tut und irgendwo ein Rest von Blumenduft, denn der Wind verzweifelt durch die Gassen zerrt - als wolle er die Mischung retten, die längst verloren ist. Kinderstimmen quietschen zwischen den Häusern, Tauben schreien nach Aufmerksamkeit, ein Lieferwagen rumpelt über die Pflastersteine und klingt dabei wie ein Schlaganfall auf Rädern. Das Licht ist jetzt goldener, wärmer, aber es verzeiht nichts: jeder Riss in der Fassade, jede Schmutzspur am Fenster, alles wird gnadenlos gezeigt.

Und wenn der Abend fällt, dann zeigt sich der Platz von seiner ehrlichen Seite. Er riecht nach Bier, Schnaps und Zigarettenrauch. Die Luft ist dann schwer wie ein altes Geheimnis, das keiner mehr tragen will - also verteilt es sich gleichmässig über alle. Gespräche kleben an den Laternen, Gelächter hallt an den Fassaden, und irgendwo klimpert ein Glas, das mehr gesehen hat als so mancher Dorfbewohner. Der Platz leuchtet jetzt in schiefem Gelb von Strassenlaternen, die mehr flackern, als sie Licht spenden. Schatten kriechen über die Mauern, und selbst die Sparkasse sieht plötzlich aus wie eine zwielichtige Kneipe, in der man lieber nicht zu lange bleibt.

Nachts bleibt davon nur ein Bodensatz: kalter Rauch, saurer Alkohol und ein leiser Hauch von Reue. Der Platz liegt still, doch still ist nicht ruhig - er sammelt nur die Geschichten, damit sie am nächsten Morgen wieder aus allen Ritzen dringen können. Die Glocke schlägt mit betrunkener Präzision, Hunde bellen ins Nichts, und irgendwo klappert eine lose Jalousie, die selbst im Dunkeln nicht aufgibt. Das Kopfsteinpflaster glänzt feucht, spiegelt das Licht der Laternen und sieht dabei aus, als hätte es selbst Tränen in den Fugen.

Ein Windstoss genügt, um aus alldem eine Duftwolke zu mischen, die man höflich „ländlich“ nennen könnte. Wer ehrlicher ist, nennt es „Beweisluft“.

Die Strassen, die vom Platz abgehen, sind keine Strassen im klassischen Sinne - sie sind mehr wie Kapitel in einem Buch, das sich selbst schreibt und dabei nie ein Lektor zu Gesicht bekommen hat. Jede von ihnen erzählt ihre eigene Wahrheit, ob man will oder nicht.

Links geht es hinunter zum Discounter. Ein graugelber Betonklotz, der aussieht, als hätte jemand schlechte Laune mit einem Bauantrag gekreuzt. Die Fassade strahlt ungefähr so viel Charme aus wie eine kalte Knäckebrot Scheibe, und drinnen ist es auch nicht besser: Neonlicht, das die Seele grillt, Regale, die müde auf Kundschaft warten, und ein Eingang, der schon beim Öffnen knarzt wie ein Vorwurf. Wer hier einkauft, will keine Freude, sondern höchstens Sonderangebote, die in Plastik eingeschweisst sind.

Geradeaus: das Rathaus. Ein Siebzigerjahre-Relikt, das mit seiner bröckelnden beigen Ziegelsteinfassade vorgibt, seriös zu sein, aber in Wahrheit aussieht wie ein Verwaltungsfehler mit Gardinen. Die Fenster sind immer zugezogen, als könnten sie die innere Langeweile tarnen, und die Tür quietscht beim Öffnen wie ein Beamter, der gezwungen wird, Überstunden zu machen. Drinnen riecht es nach Linoleum und Aktenstaub - oder wie man hier sagt: nach „Kontinuität“.

Rechts dagegen blinzelt der Blumenladen. Penibel bis zur Selbstverleugnung: Rosen stehen dort strammer als Soldaten, Tulpen sind nach Höhe sortiert, und selbst die Gerbera wirkt so eingeschüchtert, dass sie sich kaum traut, schief zu wachsen. Die Luft ist süss, aber nicht romantisch - eher wie eine Parfümprobe, die niemand bestellt hat. Man spürt: Hier herrscht Ordnung, bis selbst die Pflanzen ein schlechtes Gewissen entwickeln, wenn sie welken.

Und am unteren Ende, halb hinter einer Hecke versteckt, hockt die Dorfschenke. Von aussen ein gelbes Nichts, von innen ein Mix aus Wartezimmer, Kneipe und Folterkammer für Cholesterinspiegel. Wer hier reingeht, bekommt keine Mahlzeit, sondern ein Schicksal serviert: Schnitzel, das so gross ist, dass man es mit Messer, Gabel und Testament bearbeiten muss. Bier, das mehr Schaum als Inhalt hat. Und eine Atmosphäre, die klebt - nicht nur an den Wänden, sondern auch an der Erinnerung.

Alles zusammen ergibt einen Dorfplatz, der nicht nur Zentrum ist, sondern Bühne. Jede Strasse ein Auftritt, jedes Gebäude eine Rolle, jeder Geruch und jedes Geräusch ein Nebencharakter. Wer hier steht, merkt schnell: Mühltroff ist kein ruhiges Dorf. Es ist ein aktiver Vulkan mit festen Spielzeiten - und der Platz ist sein Theater.

Gru & Uli - Zwangsehe mit Dienstgrad

Er sammelt Aussagen, ich sammle Wahrheiten. Irgendwer muss hier ja arbeiten.

Kommen wir zunächst zum wichtigsten, zu mir:Ich bin Gru. Ja, wie der Bösewicht aus diesem Zeichentrickfilm - nur mit mehr Stil, weniger Monolog und einer besseren Körperhaltung. Eigentlich heisse ich so, weil ich anstelle eines „Miau“ ein klares „Gru“ von mir gebe. Kein säuselndes Katzengejaule, keine niedliche Operette. Nein, ein tiefes, trockenes „Gru“ - wie ein Stempel unter einem Vertrag. Ein Laut, der nicht fragt, sondern beschliesst. Die Menschen haben es irgendwann aufgegeben, das zu hinterfragen. „Gru“ bleibt.

Ich bin grau mit weissen Abzeichen, trage mein Fell wie eine Uniform - und wer eine Uniform trägt, meint es ernst. Meine Augen schneiden durch Lügen wie ein heisses Messer durch kalte Butter. Sie sind kein Spiegel, sie sind ein Röntgengerät. Wer mir zu lange hineinblickt, hat plötzlich das Bedürfnis, alle Jugendsünden zu gestehen - auch die, die noch gar nicht entdeckt wurden.

Meine Haltung? Zierlich, aber nicht klein. Ich habe nur das Problem, dass die Welt ihre Massstäbe falsch gesetzt hat: Sie misst nach Grösse, ich nach Relevanz. Meine Krallen sind sauber, mein Gang lautlos, meine Geduld begrenzt. Ich arbeite mit allen Sinnen: Ohren für Rascheln, Nase für Unsichtbares, Pfoten für Spuren. Menschen nennen das „Instinkt“. Ich nenne es Kompetenz.

Offiziell heisse ich „Dienstkatze“. Inoffiziell bin ich die Einzige hier mit funktionierendem Hirn. Das ist kein Eigenlob, das ist Statistik. Mein Lebenslauf liest sich schlicht: geboren, gestaunt, geschnurrt, gelöst. Keine Lücken, keine Praktika, kein Erasmus-Semester. Ich habe alles, was man braucht - inklusive der Fähigkeit, im richtigen Moment zu gehen, wenn es langweilig wird.

Und falls Sie sich fragen, was meine Mission ist: Ich habe keine. Ich habe ein Revier, ein Dorf und eine Menge Unordnung, die sich täglich von selbst produziert. Alles andere ist Kür.

Und dann gibt’s Uli. Dorfpolizist. Mein Mensch - zumindest behauptet er das. In Wahrheit ist er mein Dauereinsatz, mein Projekt, meine persönliche Lebensaufgabe im Feld „Nachhilfe für Zweibeiner“.

Seine Uniform sitzt, als hätte sie einen schlechten Tag, seine Krawatte möchte befreit werden, und sein Blick sagt ununterbrochen: Ich möchte alles richtig machen. Das ist sympathisch. Es ist auch anstrengend. Uli hat ein gutes Herz und zwei linke Hände für Hinweise. Wenn man ihn reden hört, denkt man: Da will einer die Welt retten. Wenn man ihn arbeiten sieht, merkt man: Er stolpert schon über den ersten Pflasterstein.

Sein Lebenslauf ist ungefähr so aufregend wie ein belegtes Brötchen vom Vortag - aber er glaubt fest daran. Geboren im Nachbardorf, aufgewachsen mit Kartoffeln, Kleinstadt-Klatsch und einer Mutter, die meinte: „Mach was Sicheres, Junge, sonst landest du beim Stammtisch in der Dorfschenke.“ Also ging er zur Polizei. Nicht aus Leidenschaft, sondern weil er dachte, ein Uniformhemd sei praktischer als ein Bewerbungsgespräch beim Baumarkt.

In der Polizeischule lernte er alles, was man ihm vorsetzte: Paragrafen, Einsatzberichte, wie man in Formation läuft. Alles brav, alles korrekt. Nur die Praxis machte ihm Probleme - er stolperte häufiger über seine eigenen Stiefel als über Verbrecher. Seine Dozenten bescheinigten ihm „überdurchschnittliche Empathie“ - was im Klartext heisst: Er lässt eher den Einbrecher laufen, wenn der traurig guckt.

Warum Mühltroff? Ganz einfach: Weil niemand sonst wollte. Mühltroff bekam ihn, als man irgendwo in einer Behörde die Schublade „Versetzungen“ geöffnet hat. Er nahm das Angebot an, weil er dachte, hier könne er in Ruhe seinen Dienst tun - ein paar Strafzettel, verlorene Fahrräder, die üblichen Streitereien über Gartenzäune. Stattdessen bekam er mich. Und das Dorf. Und das Chaos, das in Mühltroff nie schläft.

Uli führt Befragungen, als wären es Kaffeenachmittage: Er hört zu, nickt verständnisvoll und schreibt brav alles mit - auch die unwichtigen Nebensätze wie „Und dann hab ich noch die Hecke gegossen.“ Er ist überzeugt, dass irgendwann der entscheidende Hinweis zwischen Butterbrot und Gartentipp auftaucht. Bisher hat er mehr Rezepte gesammelt als Beweise.

Aber: Er gibt nicht auf. Sein Herz schlägt für Ordnung, auch wenn der Rest von ihm meistens im Durcheinander landet. Und genau das macht ihn gefährlich - für mich. Denn jedes Mal, wenn er kurz davor ist, sich in Details zu verlieren, muss ich eingreifen. Er nennt es „Teamarbeit“. Ich nenne es Schadensbegrenzung.

Deswegen hat das Schicksal ihn mit mir verkuppelt.Er befragt Zeugen, ich befrage die Wirklichkeit. Er schreibt Berichte, ich schreibe - nun ja - Geschichte.

Wir sind wie zwei Seiten derselben Medaille - nur dass seine Seite ständig verkratzt ist und meine glänzt, weil ich schlicht besser mit Krallen polieren kann. Er vertraut auf Aussagen, die im Dorf ungefähr so zuverlässig sind wie ein Regenschirm im Sturm. Ich vertraue auf Spuren, Gerüche, winzige Bewegungen. Während er noch „Und was haben Sie dann getan?“ fragt, weiss ich längst, dass das, was wirklich getan wurde, nicht im Protokoll landet.

Uli ist die freundliche Stimme, die Verständnis vorgaukelt, wenn ein Dorfbewohner wieder mal einen Roman erfindet, in dem er selbst die Hauptrolle spielt. Ich bin die kalte Stille neben ihm, die reicht, um den Lügner schwitzend das Drehbuch zu vergessen. Er notiert fleissig: „Verdächtiger wirkte nervös.“ Ich brauche keinen Stift - ich merke mir, wo die Wahrheit quietscht wie ein altes Gartentor.

Er braucht mich, weil er sich in Nebensätzen verheddert wie in einer Wäscheleine. Ich brauche ihn, weil Türen sich nun mal lieber für Uniformen öffnen als für Krallen. Er ist die Visitenkarte, ich bin der Scanner. Er ist die Krawatte, die würgt, ich bin der Krallenhieb, der sie lockert. Er ist die Theorie, ich bin die Praxis. Zusammen sind wir kein Dreamteam - wir sind eine Zwangsehe mit Mehrwert.

Von aussen sieht man nur ein Dorfpolizistchen mit Bauchansatz und eine graue Gestalt an seiner Seite. Von innen ist es ein Balanceakt: Er stolpert über Steine, ich nutze sie als Sprungbrett. Er baut Brücken, ich überprüfe, ob sie halten - meistens tun sie das nicht, aber das behalte ich für mich. Er will Ordnung schaffen, ich weiss, dass Ordnung hier höchstens ein Synonym für „temporär“ ist.

Und doch - seltsamerweise - funktioniert es. Wir sind wie ein Uhrwerk, das nie synchron tickt und trotzdem die richtige Zeit anzeigt. Er mit seinem Block, ich mit meiner Geduld. Er mit dem Glauben an Paragrafen, ich mit der Gewissheit, dass Gesetze im Dorf ungefähr so viel Gewicht haben wie das Ablaufdatum auf der Milch im Kiosk.

So laufen wir also nebeneinander über das Kopfsteinpflaster, das alles hört und nichts vergisst. Sein Schritt schwer, meiner lautlos. Für Aussenstehende Routine, für mich die tägliche Bestätigung, dass Chaos und Ordnung sich offenbar ineinander verlieben können - wenn auch nur gezwungenermassen.

Uli glaubt, er habe mich. Ich weiss, ich habe ihn. Und wenn in Mühltroff etwas passiert - und glaub mir, hier passiert immer etwas - dann gilt nur eins: Er hat die Uniform. Ich habe den Plan. Und gemeinsam haben wir keine Wahl.

„Und wenn der Kiosk ruft, dann weiss man: Der Tag spielt sich nicht ab - er spielt Theater.“

Kapitel 2 - „Ein Morgen wie immer“Vom Weckdienst mit Ohrfeige bis zum Brötchen ohne Hoffnung - Routine auf Mühltroff-Art

Ich wache zuerst auf. Natürlich. Ich wache immer zuerst auf. Nicht abrupt, nicht hektisch - sondern kontrolliert, als hätte ich die Nacht selbst geplant. Meine Lider öffnen sich langsam, meine Pupillen ziehen die wenigen Streifen Morgenlicht ein, die sich zwischen den schief hängenden Gardinen hindurchmogeln. Die Luft im Zimmer ist kühl, riecht nach Staub, nach Holz, nach Restschlaf - aber meine Ohren sind längst hellwach. Sie registrieren jedes Knacken der alten Dielen, jedes Rascheln der Gardine, jedes Seufzen des Hauses, das noch nicht weiss, dass der Tag schon begonnen hat.

Ich liege ausgestreckt auf dem Bettrand, halb eingerollt, halb in Pose, als sei mein Körper ein Kunstwerk, das gerade erst ausgestellt wurde. Ein Vorderbein elegant nach vorn gestreckt, die Pfoten wie selbstverständlich sortiert. Ein Atemzug, tief und gelassen, dann strecke ich mich - Wirbelsäule wie ein Bogen, Muskeln wie gespanntes Seil. Es ist kein banales Recken. Es ist eine Choreografie, geschmeidig, exakt, fast so, als wäre ich hier für eine Galerie arrangiert worden.

Und während sich mein Körper regelt, schaue ich mich um und mach mich parat fürs Weckritual.

Das Schlafzimmer von Uli ist kein Palast, eher eine Mischung aus Abstellkammer mit Matratze und Museum für verlegene Möbel. Ein Schrank, der schon seit Jahren knarrt wie eine alte Tür im Horrorfilm, ein Nachttisch, dessen Schublade konsequent offensteht, und Gardinen, die behaupten, sie könnten Licht fernhalten - was sie aber nur so halb schaffen. Der Teppich am Boden sieht aus, als hätte er längst die Hoffnung aufgegeben, jemals gesaugt zu werden. Kurzum: ein Raum, in dem nichts wirklich glänzt, ausser meinen Augen, wenn ich beschliesse, den Tag einzuläuten.

Und da liegt er. Uli. Ein Hügel aus Decke, Kissen und Nachlässigkeit. Sein Bauch hebt und senkt sich gemächlich, als übe er schon mal das Schnarchen für die Rente. Ein Arm hängt seitlich aus dem Bett, der andere klemmt irgendwo zwischen Kissen und Pflichtbewusstsein. Seine Haare stehen in alle Richtungen, ein Heuhaufen nach Sturm - nur weniger dekorativ. Für ihn ist es noch Nacht. Für mich ist es längst Morgen.

Also gut. Showtime.

Ich beginne subtil. Meine Pfoten gleiten über die Decke, als sei sie eine Laufbahn und ich der Trainer vor einem Boxkampf. Runde um Runde umrunde ich ihn, präzise, rhythmisch. Jeder Schritt bringt sein Bauchpolster minimal ins Schwingen, und ich könnte schwören, das Bettgestell seufzt schon. Er murmelt das unvermeidliche „Fünf Minuten noch“. Im Wörterbuch von Mühltroff heisst das: „Weck mich bitte erst, wenn der Skandal von gestern schon wieder durchgekaut ist.“

Na schön. Freundlichkeit kann ich auch. Ich beuge mich näher an sein Ohr, setze mein bestes Schnurren ein - tief, vibrierend, hypnotisch. Das Geräusch, mit dem meine Art schon ganze Dynastien manipuliert hatte. Die Vibration zieht in sein Trommelfell wie ein unterschwelliger Weckruf, und um die Botschaft zu unterstreichen, klopfe ich sanft mit der Pfote auf seine Wange. Höflich. Charmant. Fast schon zu nett. „Hallo? Dorf ruft.“

Die Reaktion: typisch Uli. Er dreht den Kopf weg, zieht die Decke höher und verzieht das Gesicht, als könne man Probleme einfach ignorieren, wenn man sie nicht ansieht. Eine Taktik, die im Dorf so zuverlässig scheitert wie jeder Versuch, am Kiosk anonym einzukaufen.

Gut, genug Höflichkeit, meine Geduld ist begrenzt. Ich richte die Pfote aus, nehme Mass und - zack. Eine trockene, elegante Ohrfeige, quer über die Wange. Kein Kratzer, kein Blut, nur ein sauber gesetztes Ausrufezeichen.

Und da, endlich, erwacht er. Mit einem Schnauben fährt er hoch, die Haare stehen ihm noch wilder zu Berge als zuvor, und seine Augen suchen mich, zwischen Schock, Vorwurf und Resignation. „Gru! Musst du immer so…?“

Ja. Muss ich. Denn ohne mich würde er den halben Tag verschlafen - und das Dorf müsste seine Skandale ganz ohne uns erklären. Und so weit kommt es nicht.

Er stolpert aus dem Bett, als hätte er gerade ein Duell mit der Matratze verloren - und zwar eindeutig. Ich folge ihm mit gemessenem Abstand, wie eine Aufsichtsperson, die weiss, dass gleich etwas Peinliches passiert.

Das Bad ist klein, funktional und wirkt wie eine Ausrede in Fliesenform. Ein Spiegel, dessen Ränder schon länger nicht mehr geputzt wurden, ein Waschbecken mit Zahnpastaspuren, die hartnäckiger kleben als Dorfgerüchte, und eine Lampe, die flackert, als hätte sie selbst keine Lust, diesen Anblick auszuhalten.

Uli stützt sich auf das Waschbecken, blickt in den Spiegel und seufzt. Die Augenringe unter seinen Lidern sehen aus wie schlecht gezeichnete Landkarten. Seine Haare - na ja, Sturmwarnung. Er greift zur Zahnbürste, einer Bürste, die längst in den Ruhestand gehört, aber hier offenbar Dienst nach Vorschrift schiebt. Ich beobachte vom Türrahmen aus und frage mich, ob Menschen ernsthaft glauben, kaltes Wasser ins Gesicht könne sie neu starten. Bei Uli bewirkt es höchstens: jetzt ist er nicht mehr nur müde, sondern auch nass.

Er gurgelt, spuckt, zieht Grimassen, die angeblich belebend sein sollen. Ich sehe einen Mann, der versucht, sich selbst Mut zu machen, und dabei aussieht, als würde er um Asyl bei seinem Spiegelbild bitten. Dann die Haare: Ein nasser Kamm durch ein strohiges Chaos. Ergebnis: Er sieht nicht ordentlicher aus, nur entschlossener unordentlich.

Er nickt sich selbst im Spiegel zu, als hätte er gerade die Schlacht gewonnen. Ich nicke innerlich zurück - allerdings eher aus Mitleid. Das Bad verlässt er mit einer Haltung, die sagen will: „Jetzt kann der Tag kommen.“ Ich denke nur: Der Tag lacht sich gerade kaputt.

Die Küche ist ein Raum, der behauptet, er sei der Mittelpunkt des Hauses - in Wahrheit ist er ein Versteck für müde Tassen, Brotkrümel und den Geruch von abgestandenem Kaffee. Der Tisch ist mit einer wachsartigen Tischdecke bedeckt, die schon viele Frühstücke gesehen hat und von jedem etwas behalten hat: Fettflecken, Kaffeeringe, ein paar Kratzer, die aussehen wie eingeritzte Chroniken des Alltags.