Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

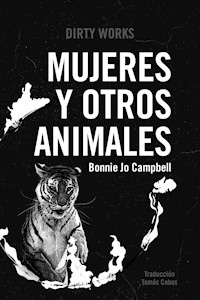

- Herausgeber: Dirty Works

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Las mujeres de Campbell son peligrosas y vulnerables, bellas y extrañas, feroces e impredecibles. Crían terneros y despellejan bagres, trabajan duro, se desempeñan bien con las armas de fuego y, a veces, beben sin medida para combatir la sensación de vacío. Saben lo que es nacer y envejecer entre desguaces, fosas sépticas, trituradoras, canteras de grava, zarigüeyas atropelladas y machos intrusos. Vecindarios poblados de mutantes, gente marcada y despojos de circo. Un mundo en el que la belleza no deja de ser una aberración, algo que despierta la curiosidad, el instinto animal y la violencia, y donde las madres rezan para que sus hijas se casen con hombres que no las averíen. Mujeres que aman desaforadamente y que emergen victoriosas de todas sus cuitas: lastimadas, sí, pero fortificadas y con la lección aprendida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BONNIE JO CAMPBELL (1962) creció en una pequeña granja de Michigan con su madre y sus cuatro hermanos y puede que sea una de las únicas beneficiarias de una beca Guggenheim que sabe cómo se castra un cerdo. Cuando se marchó a Chicago a estudiar filosofía, su madre alquiló su habitación. Después se recorrió EE.UU. y Canadá haciendo autoestop. Un día vio en una farola de Phoenix un cartel del célebre circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey y se unió a la caravana vendiendo granizados. Los demás vendedores eran tipos rudos, desdentados, tatuados y llenos de cicatrices. La gente prefería el puesto de Bonnie Jo porque parecía la vecina inocente de la puerta de al lado. Se sacó mucha pasta. Más tarde ascendió los Alpes en bicicleta y organizó viajes de aventura por Rusia, los países bálticos y Europa del Este. En 1992, tras obtener un máster en matemáticas, comenzó a escribir sobre la vida en las pequeñas localidades rurales de Michigan. Es autora de dos novelas y tres colecciones de relatos y ha sido nominada al National Book Award en dos ocasiones. Actualmente reside con su marido y otros animales en las afueras de Kalamazoo. Estudia Kobudō, «el camino antiguo del guerrero», el arte marcial ancestral de Okinawa, y le gusta pasar el rato con sus dos burros: Jack y Don Quijote. En su refugio subterráneo ideal para el fin del mundo habrá arroz, frijoles, frutos secos, hortalizas deshidratadas, agua, una buena reserva de guantes y calcetines (porque es de pies fríos), material para escribir y todo Dickens. Su bar favorito es el Tap Room, donde suele haber peleas. Le gusta estar donde está la vida. La gente de ese bar son los personajes que pueblan sus relatos, su tribu. Aunque conviene señalar que ya no bebe ni se pelea tanto como antes, porque necesita estar despejada por las mañanas para poder escribir.

MUJERESY OTROS ANIMALES

Bonnie Jo Campbell

Traducción Tomás Cobos

Título original:

Women and Other Animals

Simon & Schuster, Inc., Scribner Paperback Fiction, 1999

Primera edición Dirty Works: Febrero 2023

© Bonnie Jo Campbell, 1999

© 2022 de la traducción: Tomás González Cobos

© de esta edición: Dirty Works S.L.

Asturias, 33 - 08012 Barcelona

www.dirtyworkseditorial.com

Traducción: Tomás González Cobos.

Contribuyeron a dar color a este circo: M. Bilbao, BJC, P. González,I. Harris, J. Lucini, T. Rucinski y A. Sánchez.

Diseño de cubierta: Nacho Reig

Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»

Maquetación: Marga Suárez

Correcciones: Fernando Peña Merino

ISBN: 978-84-19288-34-9

eISBN: 978-84-19288-35-6

Depósito legal: B 1877-2023

Impreso en España:

Imprenta Kadmos. P.I. El Tormes.

Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca

ÍNDICE

Matiné de circo

Juego de rimas

Chica gorila

Perros viejos

Comiendo a la tía Victoria

El beso de la escopeta

El perro pescador

El césped perfecto

El súbito desarrollo físico de Debra Dupuis

La enfermedad del sueño

Campos de apio

Corriendo

Cuidar de los O’Leary

Cambio de marcha

El hombre más pequeño del mundo

Los huesos vuelven a casa

Matiné de circo

Aunque Big Joanie intuye que algo va mal, no se gira para mirar al tigre. Opta por concentrarse en depositar granizados en las manos extendidas de tres niñas de pelo negro y se asegura de que todas agarren bien los vasos de plástico antes de soltarlos. Big Joanie recibe los billetes limpios de un dólar que le entrega el padre de las niñas, que lleva una camisa vaquera, probablemente lavada por una esposa que entierra la cara en las camisas del marido para acordarse de él cuando no está. En menos de dos minutos, Big Joanie tendrá que salir de la estrecha primera fila porque las luces se apagarán y, cuando vuelvan a encenderse, Helmut, el mejor domador de animales del mundo, aparecerá en la pista central con los tigres asiáticos. Big Joanie no puede enderezar su cuerpo del todo contra la barrera, que le llega a las caderas y separa la pista de la primera fila del público, pero eleva el brazo y sostiene los granizados como si fueran una ofrenda.

Detrás de la niña mayor de pelo negro, que tiene unos once años y lleva una cruz de plata en la que está crucificado Jesús, hay un hombre que levanta un dedo para pedir un granizado. Lleva gafas de sol de espejo con diseño de aviador. En más de una ocasión, Big Joanie ha llevado a un hombre tan grande como este desde la camioneta del tipo hasta su dormitorio para, a continuación, quitarle las botas y desabrocharle la camisa. Se ha desnudado y ha doblado los pantalones, la blusa y el sujetador en un montón bien colocado sobre una silla y se ha metido en la cama con él.

A Big Joanie no le hace falta mirar hacia atrás para saber que Conroy ha colocado la jaula del primer tigre en su sitio, para saber que Conroy, que la invitó a su habitación catorce veces el verano pasado, se ha metido detrás de la cortina de terciopelo para sacar al segundo tigre. Todo es igual que en cualquier otro espectáculo, se dice a sí misma, pero percibe un desequilibrio, el tipo de aprensión que debe de sentir antes de un terremoto un ave que no vuela.

Se oye el estruendo de la banda y los payasos, y los espectadores mordisquean los granizados. Big Joanie baja la bandeja a la altura del hombro. Le pican las fosas nasales y huele el sudor del público bajo capas de loción posafeitado, perfume y el aroma a naranjas de su propio desodorante. Hace caso omiso del vello que se le eriza en la nuca, aparta los pensamientos sobre hombres con los que solo ha pasado una noche y se inclina sobre la mayor de las niñas con cuidado de no derramarle zumo de cereza sobre la blusa o los vaqueros. Big Joanie ofrece al hombre de las gafas de sol el granizado y la mano de él se cierra en torno al vaso, pero, cuando Big Joanie lo suelta, el recipiente resbala y choca con el suelo. La cara del tipo se transforma, se estira como si estuviera hecha del látex de una careta de payaso. Big Joanie nunca ha visto a un hombre con semejante cara de pasmo. Algunos la han mirado con asco por la mañana, como si hubieran olvidado la forma en que le susurraban la noche anterior, pero con este hombre no se ha acostado. Solo le ha dado un granizado, como a miles de hombres.

En ese mismo instante, la expresión de las personas sentadas cerca del hombre de las gafas de sol se congela de idéntica manera. ¿Acaso acaban de percatarse de la voluminosa cabeza de Big Joanie y de sus caderas, tan anchas como la longitud del mango de un hacha? ¿Están estupefactos por su cara marcada por el acné? ¿Por su requemado rubio de bote? Entonces ve la respuesta reflejada en las gafas de espejo del hombre, convertidas en un retrovisor doble que muestra un mundo circense compacto y convexo en el que un tigre en miniatura está delante —en lugar de dentro— de su jaula.

La música de la banda no ahoga del todo el murmullo de pasos apresurados y gritos ahogados. El público de la parte superior de esta sección y de los asientos del pasillo se agolpa al intentar escapar hacia las salidas. Sin embargo, en el centro de la parte baja, los que están sentados en un semicírculo alrededor de Big Joanie se encuentran atrapados en sus asientos.

—¡No se muevan! —grita desde la pista una voz, la de Conroy.

Big Joanie la ha oído en noventa y siete escenarios, en el vagón restaurante y —entre susurros— en la litera inferior que él ocupa en el vagón ochenta y cinco, pero nunca ha percibido esta urgencia en su tono. Conroy es el ayudante de Bela, que a su vez es el ayudante de Helmut; Conroy es la persona que comprueba que el pasador de acero de quince centímetros caiga por la ranura para bloquear las puertas de las jaulas al entrar en la pista.

—No se muevan. La vamos a meter otra vez —grita Conroy.

Cada vez que el verano pasado Big Joanie iba al cuarto de Conroy, en el vagón ochenta y cinco, el compañero de habitación de Conroy acababa entrando borracho y encendía la luz. Conroy le tapaba la cabeza a Big Joanie con la manta y le dejaba al descubierto los pies, que asomaban por el extremo de la litera.

—Por favor, no se muevan. Nadie saldrá herido si no se mueven. —Conroy pone voz zalamera con el fin de calmar a la tigresa—. Queenie, tranquila —dice tres veces, como si tratara de convencer a una mujer pequeña y bonita de que vaya con él a su habitación—. Si se mueven —les dice a Big Joanie y al público—, esta chica puede ponerse nerviosa.

Big Joanie se imagina perfectamente a Conroy —manos pequeñas y una calva del tamaño de un estropajo de acero—, pero ahora eso no le sirve de nada. Intenta sentir a Conroy en los nervios, en los huesos, como lo sintió el verano pasado, pero lo único que nota son los pasos de la tigresa. Cada zancada es más larga que la anterior, más relajada, como si en las plantas de las pezuñas el felino hubiera almacenado una memoria genética de la vida en los bosques asiáticos donde cazaban sus antepasados.

Big Joanie no se mueve. Sus zapatillas de tela, talla cuarenta y cinco, se pegan al líquido de los granizados y al algodón de azúcar aplastado, mientras las pezuñas de la tigresa entran en contacto con la moqueta limpia de la pista, barrida y cepillada después de cada espectáculo. Durante seis años, a veces en tres espectáculos al día, Big Joanie ha visto a esa tigresa entrar enjaulada en la pista central, pero nunca se planteó la posibilidad de que pudiera moverse en libertad. Ahora imagina las patas felinas recorriendo su espina dorsal, caminando por las vértebras que ascienden por la espalda como islas óseas.

Las tres niñas de pelo negro están llorando, pero son unos sollozos tan silenciosos que Big Joanie tiene que esforzarse para oírlos. Nunca ha observado de frente los rostros de niñas asustadas, nunca ha visto sus bonitas mejillas seccionadas por las lágrimas. Hace un momento, las niñas han visto a una mujer del mismo tamaño que la de once años, ataviada únicamente con un bikini de lentejuelas, soltarse de una cuerda y girar colgada por la trenza; han visto a los acróbatas polacos encaramarse los unos sobre los otros, bien erguidos, hasta formar una torre de Babel humana, arriesgándolo todo para comunicarse con las gradas superiores del recinto mediante el lenguaje corporal. También salió un saltimbanqui montado cabeza abajo en una moto, pero nada había preparado a las chicas para esto.

En dos de los asientos más baratos, en lo más alto de la sección P, se sienta el jefe de ventas de una oficina regional con una amiga, que se parece a su esposa tanto como un solomillo de ternera a un filete de pollo. Durante la primera mitad de la matiné, gran parte de los asientos estaban llenos, pero después la gente ha ido emigrando en grupos de dos y de tres a las secciones inferiores, a localidades mejores de las que habían pagado. El altavoz situado detrás de la pareja reproduce una versión acelerada de «The Entertainer» y la distancia silencia el revuelo de la pista. El jefe de ventas observa a los payasos que se golpean entre sí con bolsos y martillos de plástico. Una payasa que oculta su figura con un vestido de lunares cuelga camisas en un tendedero. Cuando se da la vuelta, un perrito salta y las tira al suelo.

Mientras aquella mujer diminuta giraba en lo alto colgada por la cabellera, a la luz de los focos, en la oscuridad de la pista central apareció milagrosamente un recinto cerrado con una malla metálica y ahora han traído una tigresa en una jaula. La tigresa es el juguete más colorido de este circo de juguete, como la llama naranja de un soplete, como una piedra brillante de ámbar tallado que el jefe de ventas podría colgarse de una cadenita. Alguna vez ha oído que en China los hombres comen penes pulverizados de tigres para aumentar su virilidad.

Dios, le encantó esa mujercita centelleante que giraba por el pelo. Parecía tan pequeña que podía caber en su mano, tan perfecta como un deseo, como el genio de una botella en bikini, tan diminuta que el comercial podría guardarla en el portalápices de su escritorio. A su amiga le han encantado los números con animales: los camellos, las acrobacias sobre caballos, incluso los ridículos caniches con moño y falda.

Su amiga no ha reparado en la tigresa. Ha ido subiendo los dedos desde la rodilla del hombre y ahora le desabrocha la bragueta. Él se remueve en el asiento para ayudarla. No hay nadie más alrededor y ni siquiera los vendedores más insistentes se molestan en acercarse, al ver que solo hay dos personas. Eso es precisamente lo que él buscaba, por ese motivo no compró asientos mejores. La amiga es jefa de ventas de un distrito; tiene la cabellera abundante y oscura y un apartamento no muy lejos de la oficina. Ella le mete la mano bajo el pliegue de los calzoncillos. En otras ocasiones, han comido en mesas esquineras de restaurantes y ella nunca ha hecho más que tocarle la pierna en público. Ahora baja la cabeza hasta el regazo del hombre y él le acaricia los hombros. Dos hombres salen de detrás de la cortina morada con una segunda jaula, pero se detienen a mitad de camino. El jefe de ventas ve lo mismo que ellos. El primer tigre asoma por la puerta abierta de su jaula, primero la poderosa cabeza, luego las patas delanteras, las traseras y la larga y musculosa cola. ¿O se lo está imaginando? Su amiga ni siquiera se da cuenta cuando bajan el volumen de la música.

Big Joanie se pregunta por qué no paran la música del todo. Los rostros que tiene delante están pálidos, despavoridos. Detrás, el felino se estira más con cada zancada. El recuerdo de los paseos merodeando por las selvas asiáticas se transmite desde las pezuñas hasta los músculos de las patas. La tigresa puntea el aire con gruñidos, tantea el espacio alrededor, saborea la libertad.

Un día, cuando Joanie tenía doce años, un año más que la mayor de las niñas de pelo negro, estaba trabajando sola en el huerto de su madre, en la parte más alejada del corral, junto a la carretera. Estaba escardando una hilera de judías verdes, apoyando las plantas sobre las rodillas, cuando oyó ruidos que venían de detrás. En lugar de investigar su procedencia, siguió escardando. Sintió el peligro recorrerle la espalda, notó la columna vertebral, quizá por primera vez, como si fuera una hilera de judías o de maíz que le brotara de la espalda. Los hombres llegaron por detrás, franquearon la cancela del huerto y le pusieron un saco de arpillera por encima de la cabeza sin ni siquiera tirar antes los restos de pienso del interior.

Nunca había respirado con tal profundidad el fino polvo del pienso para gallinas, ni había sentido cómo se le pegaba a los ojos, ni cómo se le metía por el pelo y se apelmazaba en el cuero cabelludo. Los hombres la apretaron contra la arena y el estiércol del huerto, de modo que se le metió gravilla en las axilas.

Como Joanie era tan grande como un adulto, seguramente aquellos hombres la habían confundido con una mujer adulta, dijo su madre más tarde, mientras restregaba el estiércol de gallina de unos huevos marrones con tanta fuerza que al rato rompería uno. Varias mañanas después, cuando Joanie estaba de pie en la entrada de la casa con los brazos cruzados sobre el pecho, su padre, un hombre grueso pero no feo, dijo que aquellos hombres seguramente eran de otra ciudad. Dio la impresión de que quería decir algo más, pero se puso nervioso al ver que su única hija —ya tan alta como él— se abrazaba a sí misma y se mecía hacia delante y hacia atrás, así que cerró de golpe la puerta de la camioneta y se fue a trabajar.

El primer hombre le pellizcó los pechos y la llamó fea. «Te va a gustar esto, puta fea.» Viniendo de un hombre adulto, la palabra «fea» le dolió. El segundo hombre le habló con amabilidad. «Ah, chica, qué rico.» Cuando dijo: «Quiero besarte», el primer hombre les echó tierra encima y dijo: «Nos va a ver, gilipollas». Con el primer hombre, Joanie se limitó a rezar para que todo terminara, para que el día terminara y así poder ir a la cama, para que esta vida terminara y así poder empezar de nuevo y echar a correr nada más escuchar los ruidos. Cuando el segundo hombre le susurró palabras amables, Joanie sintió simpatía por él, una especie de camaradería repulsiva que ralentizó el tiempo.

«No te quites el saco», dijo el primer hombre, «o volveremos». Joanie estaba tumbada sobre las matas de judías, con el cuerpo pegajoso, pringado de arena y estiércol, con la camiseta levantada bajo el saco de pienso, con la garganta obstruida por aquel amasijo. Los hombres atravesaron el huerto y pisotearon las plantas de tomate y calabaza de su madre mientras Joanie seguía tumbada, escuchando las burlas de los cuervos en lo alto. Sintió que se dividía, de la misma manera que un huerto se divide en hileras de judías verdes, maíz y tomates. Su columna vertebral había cobrado vida minutos antes, pero ahora estaba pensando en la forma en que las vértebras se separan al cocerlas en un guiso de rabo de buey. Su mente se partió en dos, y se volvió a partir en dos otra vez, y otra, en un sinfín de mitades. Se quedó tirada, sumergida en una calma espantosa, y sintió el movimiento rítmico del cuerpo de los hombres mucho después de que se hubieran marchado.

—No se muevan —dice Bela, jefe de Conroy y ayudante de Helmut—. Mantengan la calma, todo el mundo. No se muevan.

A Big Joanie le gustaría sumergirse detrás de la barrera, pero no hay espacio y quiere mantenerse erguida, pero el saliente de la barrera le aprieta contra el cuerpo, así que sigue inclinada ligeramente hacia delante, rozando las piernas de la niña de once años con sus enormes rodillas. Al ver que una gota de jugo de cereza está a punto de gotear desde la bandeja de granizados, Big Joanie se mueve para que no caiga en los vaqueros blancos de la niña, y finalmente le cae, helada, en su propio pecho, por dentro de la camisa del uniforme. La niña más pequeña entierra su cara en la manga de su padre, mientras las mayores se encogen contra sus propios asientos. Big Joanie siente que su cuerpo se extiende a lo largo del campo de visión de la tigresa. Se pregunta si la va a despedazar y devorar como a una vaca lechera, como a un búfalo de agua asiático.

—Quietos —llega la voz de Helmut, el mejor domador de animales del mundo—. Que nadie se mueva.

En menos de un minuto, Helmut debería estar actuando, por lo que lleva pantalones de seda y un chaleco sin camisa. Su pelo rubio está peinado a la perfección, mientras que a Big Joanie se le han escapado algunos mechones de la coleta. La tigresa que Helmut ha adiestrado sigue dando pasos, con rayas naranjas, negras, naranjas, que se despliegan sobre los poderosos músculos felinos.

—Que nadie se mueva —ordena Helmut.

Aunque siempre ha recordado aquella tarde en el huerto y la ha utilizado como referencia, como punto cero en su propia línea del tiempo, nunca la ha asimilado por completo. Conoció a aquellos hombres —con voz, pero sin rostro— tan bien como conocía a Dios. Big Joanie obedece al mejor adiestrador de animales del mundo, pero detesta el hecho de que todas las personas del circo, salvo ella, puedan ver a la tigresa. Solo ha pasado un minuto desde que el hombre de las gafas de sol dejó caer el granizado; el color cereza ni siquiera ha empezado a borrarse del hielo. Pero el aire ha cambiado, se ha vuelto tan vacío como antes de un tornado. Si le diera por atreverse a mirar hacia arriba, el techo del circo desaparecería, como succionado, y el cielo abierto se burlaría de ella. Ha sostenido los granizados en alto, como una ofrenda, a lo largo y ancho del país, pero hoy Dios ha dejado claro que no va a hacerle ninguna concesión a Big Joanie.

La amiga del jefe de ventas comienza a lamerle. Él parpadea para aclararse la vista y se afloja la corbata. La amiga lo degusta, lo saborea. La gente del circo, pequeña e insignificante, se dispersa alejándose de la tigresa. Una docena de hombres con monos azules se acercan a la tigresa y luego retroceden, como una marea que sube y baja. Sin embargo, la música sigue atronando. El jefe de ventas presiona el puño blanqueado de la manga de la camisa contra la frente. La tigresa se mueve de un lado a otro, entre la jaula y la primera fila de asientos. La boca de su amiga se cierra en torno a él.

Más abajo, la chica de los granizados, de cabeza y culo grandes, está encajada contra una barrera baja entre la pista y los asientos, de espaldas a la tigresa. Es la chica que subió y bajó las escaleras de esta sección al principio del espectáculo. Era fea —como para taparle la cara—, pero extrañamente voluptuosa, con unos pechos y unas caderas de proporciones pornográficas. Tumbado con esa giganta, con los ojos cerrados, un hombre puede experimentar la misma felicidad que al volver a casa tras un largo viaje. Sin embargo, ni siquiera un hombre al que le gusten las mujeres grandes podría ignorar esa cara. Un hombre que se llevara eso a la cama es un hombre sin ambición. Estos fueron los pensamientos del jefe de ventas cuando ella le miró a la cara, con unos ojos tan juntos como los cañones de una escopeta. Ella pareció darse cuenta de lo que él había estado pensando y de que el hombre había mentido a cuatro acreedores por teléfono esa misma mañana. En ese momento, la chica apartó la mirada con la misma brusquedad con que lo había observado.

Su amiga ronronea, con la respiración entrecortada. Él agarra un mechón de esa cabellera gloriosa, le empuja la cabeza hacia abajo con más fuerza y marca un ritmo más placentero. Bendito sea el cielo, piensa, aunque su placer está condicionado por el miedo a que ella se detenga. Sabe que a la chica le encantaría levantar la cabeza y ver a esa tigresa suelta en la pista, pero opta por no decir nada.

La tigresa flexiona los músculos detrás de Big Joanie, tan cerca que a ella le invade el penetrante olor a orina de felino. Helmut, Bela y Conroy se acercan, arrimando a la tigresa hacia la barrera, hacia Big Joanie. Helmut le habla a la tigresa en alemán, con palabras que parecen emanar de algún vagón de tren privado donde los tres hombres estén sentados, fumando puros y bebiendo licor en cómodos sillones. La tigresa se queda quieta. A Big Joanie no se le ha pasado por la cabeza que el mundo pueda permanecer inmóvil, pero la tigresa deja de pasearse y el mundo es como un momento detenido en el tiempo, como en un retrato: mujer fea y tigresa.

—Que nadie se mueva —susurra Helmut en inglés—. Todo va a salir bien.

Habla en voz tan baja que Big Joanie se pregunta si está leyendo la mente del domador en lugar de oírlo. La voz la hipnotiza, la conecta con él. Helmut la salvará del peligro ante un público de miles de personas.

Pero la tigresa gruñe y rompe la conexión de Big Joanie con el domador. De las dos criaturas, Helmut es la más débil. Los ojos de la tigresa se clavan en Big Joanie y le transmiten corrientes sinuosas de electricidad. La tigresa es consciente de la sangre que corre por el cuerpo de Big Joanie y de los músculos que hay bajo su grasa.

—No te muevas.

La voz de Helmut viaja con facilidad hacia Joanie, y si Helmut —o cualquier otro hombre, para el caso— le hubiera manifestado lealtad, ella se plantearía obedecer y quedarse quieta.

—No te muevas, chica —dice Bela.

Pero tampoco Bela se ha preocupado nunca por ella. De nada sirve tratar de recordar a otros hombres a los que ha conocido, aunque no puede evitarlo. Las imágenes de esos hombres traquetean por su mente como una sucesión de vagones de tren.

—¡Big Joanie, quieta! —ordena Conroy.

Si él la hubiera invitado a su habitación la noche anterior, ella podría obedecer. Si Conroy le hubiera tapado la cabeza para protegerla y no para ocultarla, si alguna vez se hubiera sentado a su lado en el vagón restaurante o la hubiera cogido de la mano, ahora se convertiría en carne obediente para él.

Sin embargo, como nada de eso ha sucedido, Big Joanie se decide a girar y, al hacerlo, las vértebras perdidas se alinean y vuelven a conectarse. Big Joanie siente que las piezas del rompecabezas encajan. Gira los amplios hombros para encarar a la tigresa, de frente, de cuerpo entero. La criatura es tan extraña como Asia, tan familiar como su propia imagen cuando se mira en el espejo.

Apoya la bandeja de granizados en la barrera. Ve a la tigresa con más claridad de la que tiene la mujer que gira colgada por la trenza si quisiera mirar a su marido, quien controla la cuerda que la mantiene en alto; con más claridad de la que nunca tuvo la madre de Big Joanie a la hora de mirar a su padre; con más claridad de la que nunca tendrá cualquier mujer bonita al mirar a un hombre corriente. La tigresa es más dorada que naranja, con unas rayas negras tan delicadas como las estelas de humo de un cigarrillo, tan dolorosas para Joanie como las marcas de un látigo. Una pata delantera blancuzca, sin rayas, revela una asimetría. Las zarpas peludas, con garras como oscuras lunas crecientes, se agarran a la moqueta de goma con recelo, como si estuvieran tanteando un suelo extraño. Big Joanie ha visto a esa tigresa saltar a través de un aro de fuego, pero jamás ha visto bien sus ojos amarillos de diosa ni ha leído la caligrafía de su cara pintada de guerra. La tigresa le devuelve la mirada. Big Joanie calcula cuánto pesará. Si la tigresa se abalanza sobre ella, la derribará, pero antes la tigresa tiene que mirarla y reconocer su existencia, y de esta forma Big Joanie conocerá el rostro del animal que la devora.

Los músculos del felino se tensan y contraen como hacen siempre antes de saltar a las órdenes de Helmut. Pero la tigresa vacila. Desplaza el peso, mira en dirección contraria a Big Joanie, retrae las garras. Mira hacia la jaula vacía y vuelve a desplazar el peso. En la mente de Joanie centellean los segundos como destellos de sol entre vagones de tren. La tigresa gira el cuerpo, eleva la cabeza y ruge hacia los focos.

Juego de rimas

Tinny Marie y su madre avanzaban traqueteando en la camioneta por Halfmoon Road, en dirección al este, hacia el sol recién nacido. De las latas y barriles de la parte trasera salían disparados trozos de basura: una bolsa de plástico de fideos de huevo Spartan, el envoltorio de un polo, recibos de la tienda de alimentación. La madre de Tinny Marie había cancelado el servicio semanal de recogida de basura, porque podía ahorrar dinero almacenando los desperdicios hasta cargar una camioneta y tirarlos ella misma. Cuanto más tiempo aguardaba, más partido sacaba de los ocho dólares que pagaba a la compactadora de residuos. Entre las visitas a la compactadora, los contenedores de basura se alineaban frente a la puerta trasera, a la espera.

La madre de Tinny Marie conducía con una mano y sostenía una taza de café con la otra. El café chapoteaba a cada bache, se derramaba y empapaba la gomaespuma que asomaba por las zonas rajadas del asiento blanco. A Tinny el olor a café quemado le daba arcadas. Se arrodilló de lado en el asiento y se asomó a la ventanilla para ver pasar el pantano. Las puntas de las briznas de hierba del pantano estaban blancas por la escarcha. Cuando la camioneta cruzó el arroyo que fluía bajo la carretera y luego atravesaba su finca, Tinny escupió por la ventanilla, hacia el agua. Giró el espejo retrovisor en todas las direcciones para ver cómo se balanceaba la carretera por detrás.

—Ese café huele a orinal —dijo.

—A mí me sabe genial —dijo su madre.

—¿El café te pone fatal? ¿O fenomenal?

La madre de Tinny tocó el claxon y saludó a un hombre que venía por el carril contrario, en un volquete de la empresa Martin’s Excavating. Para saludar, soltó un momento el volante, con lo que la camioneta se desvió ligeramente hacia la derecha. Tinny cerró los ojos y se aferró al resquebrajado asiento y al tirador de la puerta. Sus hermanos habían prometido llevarla con ellos al desguace de piezas de automóviles, pero, a juzgar por la forma de conducir de su madre, no había garantías de que siguiera viva para entonces. El suelo escupió gravilla mientras la madre de Tinny enderezaba la camioneta.

—Pues parece que hemos llegado —dijo su madre, mientras frenaba para adentrarse por el camino de acceso a la compactadora.

—Podríamos comer un helado —dijo Tinny Marie.

—¿Se te pasó el enfado?

—Soy un reno colorado.

Dieron marcha atrás, hasta la zona de descarga, y Tinny ayudó a su madre a vaciar los bidones de plástico azul y las latas de metal galvanizado. Cuanto menos se parecía un objeto a basura, más le gustaba a Tinny tirarlo a la fosa. Sus favoritos eran los muebles deteriorados, los electrodomésticos y los libros. Un cartel escrito a mano en el lateral de la caseta del operario decía: «¡Televisores no!». A Tinny Marie nada le hubiera gustado más que ver reventar un televisor.

Después de vaciar las latas y los bidones y de barrer la oxidada caja de la camioneta, Tinny subió encima de la cabina. Bajo su peso, el techo se combó y soltó un sonido similar al de un trueno. Desde el interior de la caseta, más abajo, el hombre de la compactadora encendió el sistema hidráulico y un trozo del mundo comenzó a comprimirse. Grandes trozos de madera se astillaron y quebraron como huesos. Se aplastaron latas y estallaron botellas. Tinny imaginó que un gato callejero se metía en el hoyo. Cerró los ojos y encogió los hombros para contrarrestar un escalofrío.

—Tinny Marie, ¿qué ves ahí? —preguntó su madre desde el suelo.

Tinny abrió los ojos.

—Veo un árbol y el árbol me ve a mí, a una milla.

—¿Y si yo fuera tú? —preguntó su madre—. ¿Y tú fueras yo, no sería una maravilla?

—¿Y si la abeja fuera una ardilla? ¿Y si con la ardilla viviera una polilla? ¿Encima de su rodilla?

La madre de Tinny llevó la taza vacía a la caseta, donde estaba el hombre de la compactadora, y cerró la puerta. Con las manos en las caderas, Tinny observó los campos, más allá de los terrenos segados. Desde su atalaya podía ver hasta Indian Road, casi todo el camino hasta su casa, más allá de la franja amarilla del otoño. El rojo de los zumaques es como la costra de una herida, pensó, en unos cerros que parecen rodillas.

—Esos árboles son las rodillas de las polillas que viven con las ardillas —dijo en voz alta.

Desde la parte superior de la camioneta, alcanzaba a ver las vacas rojas y blancas de Jimmy Poke, que descansaban al sol, junto al estanque de la granja ribeteado por la escarcha. A las vacas no parecía importarles la llegada del invierno. Estaban tumbadas, masticando, como si las estaciones no mutaran. Jimmy Poke era amigo de su madre. Arrastraba una pierna al caminar y llamaba a todas las mujeres «Guapa». Siempre besaba a su madre en la boca. Tinny Marie dijo «Guapa» dos veces en voz alta, pero no se le ocurrió ninguna rima buena.

A finales del invierno pasado, Jimmy Poke había llamado a su casa para decir que una de sus vacas se había hundido en el hielo. Si llegaba el deshielo, el cadáver envenenaría el agua. Jimmy le dijo a su madre que podía quedarse con la carne si conseguía sacar a la vaca. Tinny también fue, pero se quedó en la orilla mientras su madre y sus dos hermanos salían con un bote de remos. Llevaron cuerdas y una motosierra, además de un mazo para romper el hielo.

Como la vaca estaba congelada en el agua, tuvieron que cortarle las patas. Mientras la motosierra zumbaba, Tinny enterró la cara en el costado de una novilla de raza Guernsey. Sus hermanos lanzaron las patas, de una en una, hacia la orilla. Los miembros seccionados repiquetearon al rebotar en el hielo. Si esas extremidades blancas y frías estuvieran allí ahora, pensó Tinny, las patearía hacia la compactadora y no le daría miedo mirar cómo se quebraban. Habían llevado la vaca congelada a casa en la parte trasera de la camioneta, y sus hermanos la desollaron y colgaron el cuerpo en el garaje. Los días siguientes, al mejorar el tiempo, los chicos separaron la carne de los huesos. La madre terminó el trabajo en la mesa de la cocina, empaquetando feos trozos de dos kilos en papel para congelar y cinta adhesiva gris.

La carga de basura que habían traído quedó aplastada en un paquete compacto y, a través de la ventana de la caseta, Tinny Marie vio cómo su madre se reía con el hombre de la compactadora. Sus bocas se movían en un diálogo que ella no oía. Finalmente, cuando entró otra furgoneta y tocó el claxon, salieron los dos, su madre con la taza de café llena.

Desde el techo de la cabina de la camioneta, Tinny observó cómo su madre colocaba la taza en el salpicadero, debajo de ella. Justo encima, en el parabrisas, se formó un fantasma de vapor. Su madre giró la llave y la camioneta soltó unos sonidos ascendentes hasta que el motor arrancó. Entonces gritó:

—Tinny Marie, ¿qué ves, chiquilla?

—El cerro es mi rodilla —dijo—. Mi costra es un árbol que brilla.

—Baja y entra aquí, brujilla.

—Ahora veo una vaquilla.

—Entra. Tenemos que irnos a casa —dijo su madre.

—¿Y una corneja coja y sin grasa?

Tinny se rio de la imagen que había conjurado: una corneja con una sola pata que echaba a volar sin problemas. Se deslizó hasta el asiento del copiloto por la ventanilla. Hacía años que la puerta no se abría. Dieron marcha atrás, hacia Halfmoon Road, y la madre se despidió del hombre de la compactadora. Mientras avanzaban por la carretera, Tinny observó por el retrovisor a las vacas de Jimmy Poke, que masticaban el bolo, hasta que se transformaron en plácidas manchitas peludas. El estanque brillaba como un espejo de hielo, pero desapareció al momento detrás de un cerro.

—Hay una corneja con dos patas, mira —dijo su madre.

—Mentira.

Tinny se asomó por la ventanilla. Su madre empezó a cantar:

—Había un viejo que vivía junto al mar del Norte, inclínate...

Tinny observó el pantano. El sol calentaba el aire y las puntas heladas de las briznas de hierba se derretían. Cuando volvieron a cruzar el arroyo, Tinny lanzó uno de sus pasadores de plástico amarillos a la corriente y vio cómo flotaba, giraba y descendía detrás de ellas. Al llegar a casa, correría hasta el arroyo para comprobar cuánto tiempo tardaba en recorrer aquella distancia. Muy despacio, como en una ensoñación, un gigantesco pájaro negro levantó el vuelo desplegando unas alas huesudas.

—¡Mira! La corneja más grande del mundo —dijo Tinny.

Al girarse para mirar, la madre metió la camioneta en un bache y el café caliente le salpicó en la parte delantera de la camisa. Soltó una palabrota y separó la tela de la camisa del cuerpo. Tinny vio que se acercaba otra camioneta y que su madre no prestaba atención. Apretó los ojos y los dientes hasta que oyó a su madre reanudar la canción:

—Le di a mi amor un hermoso anillo de oro, las ramas se comban ante mí...

Tinny Marie abrió los ojos muy despacio. La otra camioneta no las había arrollado. El vehículo en el que viajaban no había quedado reducido a cristales rotos y acero retorcido, y ni ella ni su madre se habían convertido en músculos ensangrentados y añicos de huesos. No les habían cortado las extremidades ni las habían arrojado trozo a trozo a la compactadora para triturarlas. Al parecer, su madre no se había dado cuenta de lo cerca que habían estado de morir, pues se limitó a sonreír a Tinny y a tomar otro trago del café que quedaba en la taza. La camioneta pegó un bote y siguió traqueteando. Tinny contempló a la enorme corneja que se elevó sobre el pantano y se posó torpemente en la copa de un roble, sobre una pequeña rama que se curvó bajo su peso. Tinny Marie se giró hacia atrás en el asiento para ver cómo batía las alas el pájaro a fin de mantener el equilibrio. Le hubiera encantado poder ver el mundo desde esa altura.

—Voy a volar hasta la copa de ese árbol, donde está esa corneja gigante —dijo Tinny Marie.

—Con tal de que yo pueda verte y tú a mí, adelante —dijo su madre.

Chica gorila

En el proceso de fermentación de la cerveza, o en la elaboración del pan, a veces se cuelan levaduras naturales; esos cuerpos extraños salen de las corrientes de aire o afloran desde las entrañas del planeta, son una especie de partículas que se presentan sin invitación y dan al producto final un sabor punzante. Sospecho que esto es lo que le ocurrió a mi madre cuando estaba embarazada de mí. En algún momento del primer trimestre debió de bajar la guardia, quizá en el baño público del mercadillo de Paw Paw; en un momento de descuido, un elemento aéreo y óseo se coló en su interior para emponzoñar el mejunje, como una especie de maldición.

Si me diera por describir los detalles de mi nacimiento y el éxtasis que supuso la liberación del asfixiante apretón materno, quizá os preguntaríais cómo es posible que recuerde un acontecimiento ocurrido a tan temprana edad. De hecho, por desgracia, recuerdo con todo detalle esta y todas las demás sensaciones que se han sucedido en la enrevesada y retorcida senda vital que conecta a aquella aullante recién nacida conmigo, diecisiete años después. Recuerdo que, a pesar del calor húmedo típico de los veranos del sur de Michigan, mis padres me mantenían a una temperatura óptima gracias al aire acondicionado, y en el crudo invierno me proporcionaban calor con una caldera de gas de combustión limpia, cuyo filtro cambiaban con regularidad. A pesar de esas condiciones ideales, fui una bebé infeliz, que berreaba durante el día y también durante la mayor parte de la noche, ya fuera bocarriba o bocabajo, tanto si soplaba una brisa suave como si la noche estaba en la más absoluta calma. Tiraba los juguetes fuera de la cuna, o incluso las mantas, sin querer someterme a los míseros consuelos que me ofrecían. En las estanterías de mis padres están las guías que compraron durante esa época: El cuidado del bebé y del niño, del doctor Spock, La crianza y Cómo sobrevivir a un bebé.

Sería de necios sugerir que mi concepción fortuita tuvo alguna trascendencia en este sentido. Y, sin lugar a dudas, mi madre se equivocaba al afirmar que mi problema pudo ser un cólico, ya que, en ese caso, me habría sentido mejor desde el momento en que utilicé frases completas para exigir carne poco hecha y un vaso tras otro de agua fresca. Durante años, mis padres intentaron mantener la ilusión de que yo era una niña normal, pero mis hermanos aprendieron de manera empírica que no convenía andar cerca de mí. Mi hermano se rompió la muñeca la vez que lo empujé desde el tejado; antes de ordenarme que bajara, debería haber reflexionado sobre su precaria cercanía al borde. En cuanto a mi hermana, en preescolar le mordí la pierna con tanta saña que necesitó seis puntos de sutura. Durante esos primeros años, pedía comida a gritos a la primera punzada de hambre, solo me bañaba esporádicamente y tiraba todo, por lo que el suelo de mi habitación era un revoltijo de platos rotos, libros destrozados y polvo de yeso. Mi padre, un abnegado actuario de seguros, puso plexiglás en las ventanas rotas de mi cuarto. En las fotografías de esa época, salgo roja e hinchada.

En el colegio, intentaba esperar mi turno para usar el columpio del patio o pintar con una cera de color que me gustara, pero, al cabo de un minuto, me rendía al monstruo que habitaba en mí y me apoderaba del objeto de mi deseo. Incluso los actos más mundanos —como que mi maestra de cuarto grado, la señora Mitschlager, colocara y recolocara el montón de papeles que tenía en su escritorio— podían sacarme de quicio. El psicólogo de la escuela era reacio a recetar Ritalin u otros fármacos a niños «inteligentes» como yo, y mi sentido de la autoconservación me indicaba que, en presencia de aquel hombre, debía comportarme lo mejor posible. Regañó a mis padres y profesores. ¿Acaso no eran magníficas mis habilidades verbales?, les dijo. Cuando me aplicaba a las matemáticas, ¿no lo hacía con un nivel superior al de mis compañeros? Lo que me hacía falta era que me quisieran y que me plantearan retos, según él, y así disminuirían mis arrebatos. Y si la señora Mitschlager se quejaba de que yo gruñía en respuesta a sus preguntas, quizá era mejor que no se dirigiera a mí.

Durante el día, mis brotes reducían la tensión y el calor corporal, pero las noches a solas en mi habitación eran casi insoportables. Para conciliar el sueño, practicaba insultos y a veces podía enunciar cadenas verbales como «putamadrequeteparióhijodeputacapullochupapollas» sin degenerar en un sonido animal. Si con esto no conciliaba el sueño, me golpeaba la cabeza contra el cabecero o apretaba las manos hasta que me dolían los huesos. Sin embargo, aparte de esas sesiones de dolor autoinfligido, no me tocaba. Si una de mis manos reposaba sobre el vientre mientras dormía, pronto me despertaba con una sensación de ardor en la piel. A veces, incluso el roce de las mantas y el pijama era excesivo, de modo que me deshacía de todo ello, como en la cuna, y dormía desnuda, con las piernas separadas y los brazos a los lados.

Tommy Pederson era el más malote de la clase de cuarto, además de ser el más grande, y todos los días, durante el almuerzo, él y sus compinches colgaban a los niños bocabajo de las barras de los columpios para vaciarles los bolsillos. La vez que me agarraron a mí, me voltearon de forma que las bragas quedaron a la vista de todos. Por si fuera poco, Tommy metió su dedo mugriento bajo el elástico de las bragas y tocó los pliegues de piel entre mis piernas. Mientras la gravedad me enviaba la sangre a la cara, me propuse convertirme en un monstruo superpoderoso —una mezcla de Frankenstein y el Hombre de Goma— y retorcí mi nueva morfología para morder el antebrazo de Tommy Pederson a través de su chaqueta vaquera. Cayó al suelo soltando un chillido y nos peleamos en la arena. En un momento dado, se sentó a horcajadas sobre mí, inmovilizándome los brazos, pero me soltó cuando le di un cabezazo en la frente. Ya encima de él, agarré una fiambrera de plástico y le aporreé con ella hasta que dejó caer la cabeza en la arena, con la cara llena de babas y mocos ensangrentados. Recuerdo tanto la satisfacción de ganar como la decepción al comprobar que Tommy no iba a seguir peleando.

En enfrentamientos anteriores, había pateado a niños, les había abofeteado o arrancado de los columpios, pero nunca había participado en un combate a tumba abierta, desplegando toda mi fuerza. Con el subidón de la pelea, la cabeza me quedó despejada y el cuerpo tan sereno como la calma en el ojo de mi huracán, liberada momentáneamente tanto de la presión volcánica de mi interior como del peso oceánico que me oprimía desde el exterior. Mis extremidades se aflojaron y floté libre, como si la gravedad hubiera desaparecido. Cuando llegué a casa esa tarde, mi madre estaba sentada junto al teléfono, sollozando con los brazos cruzados.

Después de clase, pasaba el tiempo al aire libre en nuestro tranquilo vecindario de casas de rancho con garajes adosados para dos coches, y disfrutaba capturando insectos. Al meterme un saltamontes entre la lengua y el paladar duro, sentía una tensa vibración de alas contra los dientes, como preludio de la emoción que sentía al morder piel ajena y extinguir vida. Los grillos crujían contra la parte superior de la boca hasta que los trituraba con las muelas. Las mantis religiosas, de color verde cielo, rastrillaban con los brazos contra mis encías, suplicando el indulto aun después de que les hubiera separado el tórax del abdomen.

—¿Qué narices estás haciendo? —gritó mi madre la vez que me vio meterme un escarabajo en la boca.

—Nada —Cerré los dientes, trituré el caparazón y tragué.

—¿Qué tienes en la boca? —Se acercó más, colocándose delante de mi cara.

—Nada.

Saqué la lengua en dirección a mi madre. Las comisuras de su boca se retrajeron, alejándose de mí, y soltó un pequeño chillido. Tanteé con el dedo y di con una pata de escarabajo con crestas que terminaba en un pequeño pie negro. Me limpié la mano en los vaqueros. Mi madre se fue, en lugar de reñirme, con los brazos regordetes caídos en señal de derrota.

Los Sanderson, a cuatro casas de distancia, tenían un pitbull. Se paseaba por la jaula como una bestia de zoológico, con las mandíbulas abiertas y babeantes, con rayas oscuras en el torso que se estiraban y contraían. Yo me acercaba a menudo para ver cómo se abalanzaba contra la malla metálica. Con aquella armadura de músculos que pujaban por abrirse paso a través de la piel, parecía encarnar mi turbulenta corporeidad. Me dormía con sus ladridos enloquecidos con la misma facilidad que un niño con una canción de cuna. Si me arrodillaba ante la jaula y me concentraba un rato, mi cuerpo empezaba a cambiar. Mis dientes se afilaban y alargaban; podía sentirlos con la lengua. Mis extremidades adelgazaban, mi pecho se llenaba de músculos y me estremecía un dolor agudo al brotarme una cola del trasero. Conforme me convertía en bestia, disminuía la presión bajo mi piel y cesaba esa sensación de demasiado calor, de demasiada sangre circulando por diminutas cavernas venosas. Sin embargo, un día me olvidé de esconderme tras los arbustos de moras de los Sanderson e inicié mi transformación a la vista de su salón. Padre y madre, hermano y hermana, todos los miembros de aquella familia perfecta de dibujos animados se abrazaron espantados. Debería haberme detenido al verlos, pero me negué a abandonar el sublime estado en que me encontraba. Al levantar la cabeza y gruñirles, llamaron a mi madre, que me devolvió a la vida humana con un tirón de la pata delantera, devolviéndome bruscamente a mi carne rosada y defectuosa, echando a perder mi mutación.

Gruñí y le tiré de los pantalones con los dientes. El escaso afecto que sentía por mi madre se reducía aún más al intensificarse mi rabia y, sin embargo, siempre había algo que me impedía dañarla físicamente. No hacía falta ser un genio para llegar a la conclusión de que yo era la culpable de su sufrimiento, e incluso yo misma sentía en ocasiones la punzada de algo parecido a la culpa, pero esos sentimientos eran guijarros en el fondo de mi estómago, mientras otras pasiones más furibundas fluían por todo mi cuerpo como aguas bravas. Después de que me llevara a casa a rastras, subí las escaleras, hice un nuevo agujero en el yeso de la pared, debajo de la ventana, y empecé a masticarme la mano con la misma dedicación que el pitbull con sus tiras de cuero; mordí para sentir la fuerza de los dientes en ambos lados y solo me detuve cuando estuve a punto de perforar la piel.