Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dirty Works

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Bienvenidos a Greenland, Michigan, sesenta y cinco años después del gran tornado del 34. Desde entonces, las cosas solo han ido de mal en peor. En las mismas hectáreas en las que los colonos desplazaron en su día a los indios potawatomi («la gente del fuego»), los agentes inmobiliarios y los cuervos suplantan ahora a los agricultores. Hay campos de golf y urbanizaciones brotando como hongos en los maizales. Mujeres feroces, hombres confusos y niños hambrientos. El olor a estiércol de la granja porcina de Whitby sigue impregnando el aire y el granero más antiguo del municipio continúa alzándose victorioso frente al río Kalamazoo, pero las tradiciones familiares hace tiempo que se han extinguido. Muchos se marcharon a las ciudades a buscarse la vida, y los arados, las trilladoras y las segadoras pueblan el paisaje como osamentas de criaturas antediluvianas. Margo Crane, la mujer de la casa flotante (protagonista de Érase un río), hace tiempo que desapareció y su hija mestiza, Rachel, obsesionada con la leyenda de su antepasada algonquina, la Chica del Maíz, entre huertos y túmulos indios, con su sempiterna carabina del 22 al hombro, hará lo que esté en sus manos para defender el terruño que la vio nacer. «Con extraordinaria empatía y gracia, Campbell nos hace escuchar un sonido que ya no se oye con mucha frecuencia: el grito desgarrador del corazón humano en toda su defectuosa complejidad.» TONY EARLEY «Nadie como Campbell para representar con trazo delicado y exacto el vasto retablo del revestimiento de aluminio frente al estiércol de cerdo.» Los Angeles Times «La prosa de Campbell, sobria y sugerente, es puro arte, pero son sus insólitos personajes y su excepcional capacidad para relacionarlos con el paso del tiempo lo que hacen de ella una escritora a tener en cuenta.» Denver Rocky Mountain News

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

BONNIE JO CAMPBELL (1962) creció en una pequeña granja de Michigan con su madre y sus cuatro hermanos y puede que sea una de las únicas beneficiarias de una beca Guggenheim que sabe cómo se castra un cerdo. Cuando se marchó a Chicago a estudiar filosofía, su madre alquiló su habitación. Después se recorrió EE.UU. y Canadá haciendo autoestop. Un día vio en una farola de Phoenix un cartel del célebre circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey y se unió a la caravana vendiendo granizados. Los demás vendedores eran tipos rudos, desdentados, tatuados y llenos de cicatrices. La gente prefería el puesto de Bonnie Jo porque parecía la vecina inocente de la puerta de al lado. Se sacó mucha pasta. Más tarde ascendió los Alpes en bicicleta y organizó viajes de aventura por Rusia, los países bálticos y Europa del Este. En 1992, tras obtener un máster en matemáticas, comenzó a escribir sobre la vida en las pequeñas localidades rurales de Michigan. Es autora de dos novelas y tres colecciones de relatos y ha sido nominada al National Book Award en dos ocasiones. Actualmente reside con su marido y otros animales en las afueras de Kalamazoo. Estudia Kobudō, «el camino antiguo del guerrero», el arte marcial ancestral de Okinawa, y le gusta pasar el rato con sus dos burros: Jack y Don Quijote. En su refugio subterráneo ideal para el fin del mundo habrá arroz, frijoles, frutos secos, hortalizas deshidratadas, agua, una buena reserva de guantes y calcetines (porque es de pies fríos), material para escribir y todo Dickens. Su bar favorito es el Tap Room, donde suele haber peleas. Le gusta estar donde está la vida. La gente de ese bar son los personajes que pueblan sus relatos, su tribu. Aunque conviene señalar que ya no bebe ni se pelea tanto como antes, porque necesita estar despejada por las mañanas para poder escribir.

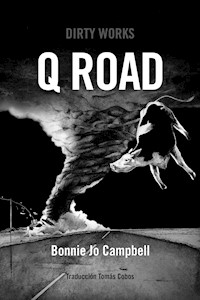

Q ROAD

Bonnie Jo Campbell

Traducción Tomás Cobos

Título original:Q Road

© Bonnie Jo Campbell, 2002First published by Scribner, New York, 2002Translation rights arranged by MB Agencia Literaria SLand The Clegg Agency, Inc., USA.All rights reserved

Primera edición Dirty Works: Abril 2022

© 2021 de la traducción: Tomás Cobos(gracias por su generosa aportación a Bonnie Jo Campbell,Jonathan Gleave, Ione Harris y Javier Lucini)© de esta edición: Dirty Works S.L.Asturias, 33 - 08012 Barcelonawww.dirtyworkseditorial.com

Traducción: Tomás CobosDiseño de cubierta: Nacho ReigIlustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»Maquetación: Marga SuárezCorrecciones: Fernando Peña Merino

ISBN: 978-84-19288-26-4eISBN: 978-84-19288-27-1Depósito legal: B 7145-2022

Impreso en España:Imprenta Kadmos. P.I. El Tormes.Río Ubierna, 12 - 37003 Salamanca

Para Mike, Tom, Sheila y Geo,también niños salvajes de Michigan

Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación de la autora o se utilizan con fines ficticios. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.

Contenido

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

AGRADECIMIENTOS

1

En el extremo oriental del condado de Kalamazoo, unas orugas lanudas de otoño atraviesan Queer Road en dirección a los campos y los cortavientos del valle fluvial donde se encuentran las tierras fértiles de George Harland. Con el vientre lleno de hojas de diente de león y llantén autóctono, estas orugas lanudas de franjas naranjas y negras se desplazan a más de un metro por minuto, en busca de nichos donde pasar el invierno. Muchas de ellas se alojan al lado del granero más antiguo del municipio de Greenland, en unos decrépitos cimientos de piedra cubiertos de hiedra venenosa y sus inmediaciones. Es una tierra que esta tribu de orugas ha ocupado desde hace siglos, desde mucho antes de que el trastatarabuelo de George Harland la comprara a las autoridades federales a razón de poco más de tres dólares la hectárea.

Más de un siglo y medio después de aquella adquisición, el 9 de octubre de 1999, David Retakker pedaleaba en su oxidada bicicleta BMX por Queer Road, en dirección sur, con la finca de Harland a la derecha y el sol que asomaba sobre la granja porcina de Whitby a la izquierda. A David, un chico de doce años, hambriento y con respiración sibilante por el asma, no le importaba el hedor de los cerdos, pero no podía entender por qué todas las orugas querían cruzar la carretera. Tiene que haber millones, pensó David, porque ya se veían cientos de ellas aplastadas, aturdidas o muertas, y seguían llegando más. Había visto orugas lanudas antes, aunque no recordaba si había sido en primavera o en otoño, y sin duda nunca tantas como esta vez. David dirigía la bicicleta con una mano; la otra descansaba en la rodilla, con el dedo índice doblado, como si estuviera amputado a la altura del nudillo inferior, para simular que tenía la misma lesión que George Harland.

A la izquierda de David se veían decenas de cerdos Duroc de color rojizo que, en la distancia, no parecían más grandes que orugas y que hozaban la hierba y el barro tras unas construcciones largas y bajas de paredes encaladas. David los imaginó troceados en jamones, beicon y filetes, ahumados, chisporroteando para el desayuno en sartenes de hierro fundido. Más allá del campo de soja, a su derecha, se alzaban los altos árboles que rodeaban la casa y las dependencias de los Harland, y, cuando estuvo más cerca, distinguió a Rachel Crane, de pie frente a unas mesas con productos agrícolas, con los brazos cruzados y la carabina colgada al hombro. Rachel tenía diecisiete años, solo cinco más que David, pero siempre velaba por él, cosa que no le venía mal. No obstante, en esta ocasión Rachel miraba el suelo con tanta atención que no parecía darse cuenta de que se acercaba David, y el muchacho se dijo a sí mismo que incluso podría pasar desapercibido. Sería una hazaña, pensó, pasar a hurtadillas junto a ella, a primera hora de la mañana.

Las mesas de Rachel estaban colocadas al borde de la carretera, delante de la vieja casa de dos pisos de George, y justo al lado había un remolque con decenas de calabazas. Las mesas estaban repletas de calabazas de invierno y también había cestas de calabazas moteadas y rayadas, tomates y unos cuantos melones, mientras en el suelo se veían cubos de veintidós litros rebosantes de coles de Bruselas. Por mucha hambre que tuviera, David se negaba a comer coles de Bruselas; y las grandes calabazas de color carne le daban escalofríos, le hacían pensar en un montón de cuerpos mutantes deformes sin ojos ni boca ni extremidades. El negocio del huerto de Rachel no atraía mucho a David, porque él quería trabajar en campos de maíz, avena y soja como George. Se trataba de cultivos destinados a la elaboración de pan y cereales para el desayuno, alimentos que te llenaban la tripa.

Al acercarse, contempló el pelo negro de Rachel y su cara, bañada por un brillo naranja a la luz proveniente del este. Siempre que estaba de pie, quieta, dondequiera que fuera, daba la impresión de que ya llevaba mucho tiempo allí y de que costaría mucho moverla. Antes él quería ser como Rachel, pero hacía un par de años que ella se había hinchado peligrosamente, con pechos grandes y caderas redondeadas, y desde entonces David había intentado mantener cierta distancia. Aquella mañana, cuando Rachel levantó la vista de la carretera, sus ojos oscuros transmitieron una descarga eléctrica a David, que dio un tirón al manillar y se dirigió directamente hacia ella. Rachel se apartó de un salto y David cayó en una zanja poco profunda, frente al montón de melones. La bicicleta se volcó de costado, encima de David.

–¿Estás bien? –dijo Rachel.

–Sí.

David se levantó y enderezó la bicicleta.

–Pues no parece que sepas conducir una bici, joder.

–He perdido el equilibrio.

–Es que igual tienes que usar las dos manos.

David se miró el dedo índice, verificó que seguía sin estar cortado a la altura del nudillo y retrocedió con la bicicleta, hasta situarse al lado de ella.

–Maldita sea –dijo Rachel–, acabas de aplastar a esa oruga lanuda.

–¿Eh?

–¿Qué te había hecho esa oruga?

–Hay tantas que es imposible esquivarlas –dijo David–. Y además, tú matas muchas cosas.

Rachel levantó los brazos y gritó:

–¿A qué viene tanta prisa? El año que viene podéis cruzar la puta carretera volando.

–¿Eh?

–Hablaba con las orugas. –Rachel ajustó la correa de la carabina–. Estaba mirando a una oruga que se había arrastrado desde el otro lado de la carretera y entonces has aparecido tú y la has aplastado.

David miró al punto del asfalto que señalaba Rachel, donde había una oruga aplastada junto a una oscura mancha de tripas. Para no sentirse mal por ello, David miró hacia arriba, hacia el brillante techo de hojas del sicómoro –cada una de ellas tan grande como la cara de una persona–, que se extendía por el camino de entrada, hasta el borde del pastizal. Miró el camino de entrada, que conducía a los silos de chapa ondulada, al establo grande de madera y, más allá, a los graneros abiertos con postes plateados y rojos donde George guardaba los tractores, las empacadoras y las cosechadoras. No se veía la camioneta de George.

Junto al camino, más allá de donde llegaban las ramas del árbol, había un poni, un burro y una llama de pelo largo, situados en paralelo, apretándose contra unos tramos de alambre de espino que ya habían chafado con el cuerpo. David pensó en acercarse y acariciar a los animales, pero luego consideró que quizá el reloj de su habitación estaba atrasado y entonces llegaría tarde. Se había despertado varias veces durante la noche preocupado por qué hora sería. Y ahora no se veía la camioneta de George por ningún lado; tal vez George ya estaba allí abajo esperándolo.

–No sabrás qué hora es, ¿no?

–¿A qué viene tanta prisa, joder? –dijo Rachel.

David sabía que Rachel se esforzaba por poner palabrotas en casi todas las frases; ella le había dicho que hablar normal, sin palabrotas, era de débiles y daba lugar a discusiones. Y él entendía que, con las palabrotas, hacía falta practicar todo el rato, aunque no te apeteciera.

–Voy a ayudar a George a descargar un remolque de paja en el granero –dijo David–. ¿No te lo ha dicho?

–A lo mejor no estoy pendiente de cada puta palabra que le sale de la boca como otra gente que yo me sé.

–Entonces, ¿cómo es que te casaste con él?

Aquella mañana resultaba doloroso oír la respiración áspera de David.

–Si a estas alturas no sabes por qué me casé con él –dijo–, entonces no es de tu incumbencia, joder. No habrás dejado la medicación otra vez, ¿no?

Mientras David sacaba un tubo de plástico blanco que llevaba en el bolsillo, Rachel apartó la vista y apiló unas calabazas. Su vecino Milton Taylor había tenido razón al plantarlas –a un dólar cada una, aquellas calabazas, del tamaño de un colinabo, se vendían por decenas–, pero aquella mañana a Rachel no le hacía tanta gracia que fueran tan pequeñas. No parecía lógico cultivar hortalizas que no tuvieran la posibilidad de crecer hasta alcanzar un tamaño normal. Y además, no se podían comer. Había destripado una y la había cocinado, solo por probar, y aquel mísero trozo de carne le pareció arenoso, insípido.

Después de que David guardara el inhalador, Rachel dijo:

–Tu madre no te ha hecho nada de desayuno, ¿verdad?

Él se encogió de hombros.

–No me extraña que te salgas del camino –dijo Rachel–. ¿Quieres una manzana?

–Supongo que igual puedo aceptar una manzana.

Rachel fue al extremo de las mesas y levantó un cesto vacío.

–Un ciervo ha mordido la alambrada, joder. Voy a por unas manzanas del granero.

–No quiero llegar tarde a la cita con George.

–Bueno, pues entonces vete ya, cagaprisas.

Ninguno de los dos se movió ni dijo nada hasta que David volvió a encogerse de hombros. Algunas noches, David se escabullía de casa, en P Road, recorría un atajo de ochocientos metros e intentaba acercarse sigilosamente a Rachel en el huerto. Le gustaba contemplarla desde lo más cerca posible, para tratar de entender por qué George no podía vivir sin ella, y le resultaba mucho más fácil mirarla cuando ella no le devolvía la mirada. Sentada en la oscuridad, parecía musculosa como el poni Martini, pero también podía moverse con tanto sigilo como Gato Gris. Por la forma en que disparaba a prácticamente todo lo que entraba en su terreno, no tenía ningún derecho a quejarse de que los demás mataran a algún animal. Esas noches, David se arrastraba de forma tan silenciosa como podía, pero a treinta metros de distancia Rachel oía los pasos, la respiración ruidosa o el ruido del estómago del chico, y le gritaba: «David, ¿qué coño haces aquí fuera?», y él le respondía: «Nada», y salía de su escondite. Entonces le hacía quedarse quieto mientras esperaba a un animal o le susurraba una historia sobre una india a la que llamaba Chica del Maíz o le explicaba cómo hacían las mofetas para hacer rodar a una oruga lanuda por el suelo, hasta que le salían todos los pinchos, antes de comérsela. Otras personas decían que Rachel no hablaba mucho, pero curiosamente lograba que David escuchara consejos sobre el cultivo de tomates y el despellejamiento de ratas almizcleras, o sobre cómo ahorrar dinero en latas de café para comprar tierras, a pesar de que a David no le interesaban ni los tomates ni las ratas almizcleras. Ni siquiera quería ser propietario de tierras; solo quería conducir tractores y cosechadoras por las tierras de George y trabajar con empacadoras de heno y cultivadoras.

–¿Qué le ha pasado a la ventana?

David señaló el cristal roto en la esquina inferior izquierda de una ventana que daba a la carretera. Llevaba una camiseta de manga larga, pero Rachel pensó que probablemente también le hubiera venido bien una chaqueta.

–El imbécil del sobrino de George tiró una calabaza a la casa en mitad de la noche –dijo Rachel.

–¿Cómo sabes que fue Todd?

–Oí su voz de gamberro.

–¿Vas a seguirle la pista y a pegarle un tiro?

David pensó que debía ser una sensación fantástica lanzar una calabaza por el aire como si fuera un misil y oír la señal inequívoca de que habías dado en el blanco.

–No, no voy a pegarle un tiro. No voy por ahí pegando tiros a la gente.

–A mí sí.

Lo miró fijamente. El recuerdo de haber estado a punto de matar a David tres años antes todavía podía hacer que a Rachel se le entrecortara la respiración.

–Sabes que fue un accidente. Pensé que eras un coyote. –Con todo, Rachel sabía que tenía que haber identificado aquellos ojos brillantes y aquella cara pecosa, siquiera en la oscuridad–. No puedo creer que sigas sacando el tema.

–A lo mejor te enfadas y piensas que Todd es un coyote –dijo David.

–Para empezar, ya no disparo a los coyotes –dijo Rachel–. Se comen a las marmotas que se comen mi huerto. Y de todos modos, Todd se parece más a una rata gigante que a un coyote.

David volvió a encogerse de hombros. En realidad, se alegraba de que Rachel hubiera intentado dispararle, porque desde entonces había sido amable con él. No era amable con nadie más, que David supiera, ni siquiera con George. Aunque habían pasado seis semanas desde que se casó con George, parecía que Rachel no se daba cuenta de la suerte que tenía de poder vivir aquí con George para siempre.

–Pero joder, ¿por qué no esperas un minuto y te traigo unas manzanas del granero?

–Tengo que irme.

David se subió a la bicicleta y pedaleó hacia el sur. Era la primera vez que George le pedía que apilara heno en el granero y David quería hacerlo todo bien. Todd, el sobrino de George, había estado trabajando para él durante el verano, pero había salido rana: a menudo no se presentaba o hacía un pésimo trabajo si George no lo vigilaba. George había tenido una charla con Todd ayer y quizá por eso terminó rota la ventana. David se puso de pie en los pedales.

El burro, la llama y Martini –el poni moteado– siguieron a la bicicleta con un estruendoso trote a lo largo de la valla y después volvieron al rincón del pastizal para observar a Rachel, a la espera de que les diera avena.

–Maldito estúpido.

Rachel resistió las ganas de gritarle algo, que tuviera cuidado o que volviera a comer más tarde. La madre de David, Sally, no pagaba a George el alquiler por vivir en aquella casa de P Road, pero aun así no daba mucho de comer a su hijo. En opinión de Rachel, a aquella mujer le vendría de maravilla una buena patada en el culo.

Algunos habitantes del municipio de Greenland consideraban que la propia Rachel había tenido una infancia difícil. Ella no lo veía así. Puede que su madre fuera una excéntrica y que al final perdiera la cabeza, pero al menos había enseñado a Rachel a procurarse alimento. Hasta que desapareció hacía tres años, Margo Crane había subsistido cazando y poniendo trampas en los campos de la zona, y había enseñado a su hija a buscarse la vida. Rachel había vivido gran parte de sus diecisiete años al aire libre y por eso sabía tanto sobre las criaturas salvajes del lugar; por ejemplo, sabía que esas orugas lanudas eran las larvas de unas polillas de color blancuzco polvoriento que se llamaban «Isabella» y que no tejían capullos para protegerse durante el invierno, sino que se acurrucaban bajo leña apilada, trozos de corteza o barcas de madera en descomposición, a la espera del mal tiempo. De alguna manera, sus cuerpos eran capaces de soportar la congelación y, en primavera, sobrevivían al deshielo. Y solo después de toda esa milagrosa supervivencia, la oruga lanuda construía el capullo y comenzaba su transformación.

Con independencia de la madre loca y ermitaña, es probable que algunos opinaran que el mero hecho de crecer con una cara como la de Rachel ya suponía un obstáculo para la vida. Un rostro así podría haber sido demasiado para una chica más acomplejada, pero Rachel se negaba a interpretarlo como una dificultad. La mayoría de la gente no diría que era fea, precisamente, pero nadie que hablara con franqueza afirmaría que era guapa; el misterio de su cara era que, si bien ningún rasgo individual era raro, la chocante suma de todos ellos exigía que una persona se detuviera a mirar y, después de apartar la vista, volviera a mirar para confirmarlo. Y, por mucho que mirara, un rato después el observador probablemente no sabría describir el rostro a nadie. Técnicamente hablando, la de Rachel era una cara ancha, con pómulos grandes y barbilla pequeña, lo que de entrada la hacía parecer redonda y, aunque su piel no era pálida, esa redondez contribuía a una impresión de blancura, sobre todo en contraste con su pelo largo y oscuro, que se acordaba de cepillar aproximadamente una vez cada tres días. Al igual que ocurre con los rostros sin pelo de ciertas razas de ganado, o con la cara de muñeca de porcelana de los trepadores pechiblancos, cuando se observaba de cerca, el semblante de Rachel parecía derramarse y estirarse por los bordes, prolongándose hasta el cuello y el nacimiento del pelo. Los ojos, muy juntos, siempre estaban un poco inyectados en sangre y, aunque no le gustaba mucho hablar, nunca dudaba en establecer un contacto visual sostenido que desconcertaba a la gente. A los otros niños les confundía esa mirada, pero Rachel había dejado la escuela hacía un año y medio, y el único niño que le importaba ahora era David.

Rachel observó cómo se hacía más pequeña la figura enclenque de David y desaparecía finalmente detrás de los nogales plantados al borde del camino. Juraría que David apenas había crecido en los tres años desde que lo conocía. Concentró la atención en otra oruga lanuda, una desgarbada, con más naranja que negro, que se había aventurado a buen ritmo desde la entrada asfaltada de la casa de Elaine Shore, al otro lado del camino. Rachel se dijo a sí misma que aquel pequeño y veloz individuo estaba destinado a lograrlo, pero tuvo que apartar la mirada cuando apareció una camioneta de uno de los Whitby que se dirigía hacia ella desde el norte. Malditas sean estas orugas, pensó Rachel mientras disponía una cesta con todas las variedades de calabazas, malditas sean por no tener sentido de la autoconservación. Malditas sean por sus pequeños cerebros, por su sometimiento a la naturaleza. Malditos sean sus cadáveres rotos, esparcidos como moras demasiado maduras. Las orugas eran estúpidas como muchas personas de la zona, que recogían sus cosas y se largaban sin siquiera darse cuenta de dónde estaban para empezar. Rachel sabía exactamente dónde estaba y pensaba quedarse y ocupar las tierras de George Harland –tantas hectáreas que no se podían abarcar todas con la vista desde ninguna ubicación– mientras siguiera respirando. David podía hacer lo que quisiera, pero el deseo de ella era que, al morir, la enterraran allí mismo, en aquella tierra oscura y fértil.

2

Media hora antes de que llegara David al puesto de la granja, Elaine Shore estaba observando desde el otro lado de la calle, sentada en el rincón del desayuno de su casa prefabricada, hecha a medida. La chica de pelo negro había estado colocando las hortalizas a la luz del amanecer, deteniéndose de vez en cuando para cruzar los brazos y mirar el asfalto. Elaine vio también al señor Harland alejándose en su traqueteante camioneta y, como siempre, no perdió de vista al trío de animales junto a la valla, por temor a que se escaparan y volvieran a utilizar su jardín como retrete. El jardín ya había dado muestras de rebeldía esa mañana, pues la hierba bajo la ventana del rincón del desayuno estaba plagada de orugas negras y anaranjadas que podían introducirse en la casa a través de unas grietas que el equipo de instalación no había sellado dos años atrás. Al darse cuenta de que la chica de pelo negro la miraba fijamente, Elaine bajó la cabeza y estudió el suplemento central del Weekly World News, una ilustración de extraterrestres que descendían por la rampa de una nave espacial en fila india. La visión de los cuerpos grises y lisos de los alienígenas, sin pelo ni órganos sexuales, le pareció reconfortante. A Elaine también le vendría bien recortarse las puntas del pelo, que ya llevaba corto; notaba el hormigueo del crecimiento en el cuero cabelludo y el estiramiento de los cabellos que le caían por la cara.

Desde su puesto de observación, Elaine también podía ver las habitaciones orientadas al sur de la casa prefabricada –modelo estándar– de la joven pareja de al lado. La mujer era tan menuda y bonita que Elaine se la imaginaba a veces como una heroína de una de las novelas románticas que acostumbraba a leer. Hasta ahora no se veía ningún movimiento por el vecindario, pero Elaine no descuidaba la vigilancia. Estaba deseando que llegara el momento en que hubiera más de dos grupos de personas a las que observar. Su abogado le aseguró que pronto habría muchos vecinos, tan pronto como George Harland empezara a vender sus tierras.

–Ya está esa mujer mirándonos –dijo Steve Hoekstra. Se levantó de la cama y corrió de un tirón las cortinas del dormitorio.

Las palabras sacaron a Nicole Hoekstra de un sueño en el que pasaba con el coche por encima del cuerpo de su marido –en el suelo de hormigón de su garaje para dos vehículos– y luego daba marcha atrás y lo atropellaba por segunda vez. En el último mes, había tenido pensamientos cada vez más violentos sobre la posibilidad de matar a Steve, pero esta era la primera vez que lo soñaba. Intentó alejar la imagen de los miembros retorcidos de Steve, con los órganos aplastados, pensando en el sano esplendor del día de su boda, dieciocho meses antes; fue un día resplandeciente, un día con el que, sin duda, no podría compararse ningún otro en su vida. En las fotos de la boda, Nicole estaba tan encantadora como una princesa de cuento de hadas, aunque estuviera mal que lo dijera ella misma. Cuando Steve corrió las cortinas, Nicole se cubrió la cara con las mantas y se hizo la dormida, porque no le gustaba que Steve la viera sin antes haberse arreglado un poco.

Steve se vistió y fue a la cocina, donde preparó el café. A través de la puerta corredera de cristal, observó a Rachel, que estaba al otro lado de la calle, preparando unos tallos de coles de Bruselas de un metro de largo. Llevaba una chaqueta raída de granjero y unos vaqueros con dobladillo, pero ni siquiera aquella ropa podía disimular su exuberante figura. Aunque no había podido acercarse a ella en los seis meses que llevaba viviendo en la casa, Steve siempre la saludaba y siempre se decía a sí mismo que en algún momento ella le devolvería el gesto. Steve les gustaba a las mujeres de todas las edades y él no veía por qué iba a ser diferente con Rachel. Había pensado en comprar unos prismáticos para verla mejor; le diría a Nicole que eran para la observación de aves. Steve se alegró de ver la presencia de las orugas lanudas en plena actividad aquella mañana. En los últimos días había descubierto que las orugas eran un buen tema de conversación con los residentes del municipio, algunos de los cuales habían comprado ventanas aislantes de su empresa por valor de miles de dólares. Cada vez que Steve sonreía y decía a una mujer desconocida: «¿Adónde irán esas pequeñajas?», se sentía como si lo dijera por primera vez.

Mientras Steve miraba a través de la puerta corredera de cristal, el muchacho de pelo rizado casi chocó con Rachel y estrelló la bici en la cuneta, junto a ella. Steve se preguntó si eso era lo que hacía falta para llamar su atención.

–Supongo que vas a trabajar esta mañana –dijo Nicole, que se sentó al otro lado de la mesa, frente a Steve, con un albornoz de felpa y una toalla humeante, que se había enrollado en el pelo y ajustado en el espejo del baño para asegurarse de que coronaba su cara de forma atractiva.

–¿Ya te has duchado? –dijo Steve–. No he oído el agua.

–Me he puesto el preacondicionador –dijo Nicole. Se preguntó si Steve todavía creía que era rubia natural. Antes, cuando su cabello era de un color castaño claro, los mechones eran tan suaves y finos como la seda hilada, pero la decoloración le había dejado el pelo quebradizo, por lo que necesitaba un tratamiento especial.

–¿Qué es el preacondicionador? –preguntó Steve.

–Es un tratamiento de aceite que se echa antes del champú y el acondicionador normales.

–Y digo yo que, después de todo eso, te echarás un posacondicionador.

Antes, Nicole pensaba que su marido era un encanto, pero ahora se preguntaba cuál de los seis cuchillos que había en el expositor, encima del fregadero, cortaría con mayor facilidad la tela de su camiseta deportiva y el tejido conjuntivo entre dos de sus costillas antes de penetrar en su corazón.

–¿A que es bonito este dormitorio? –dijo Nicole, y le dio la vuelta a su revista Beautiful Home, señalando a su marido un cuarto florido con motivos de volantes.

Steve sabía que ningún hombre podría dormir en una habitación así.

–Mira allí. La señora Shore sigue vigilándonos –dijo.

–Es una zumbada –dijo Nicole–. Debería ocuparse de sus asuntos.

–Hablando de vecinos –dijo Steve–, me pasé ayer para comprobar una ventana mirador que le vendí a April May Rathburn, justo al final de Queer Road.

–Preferiría que no la llamaras así.

–Es la señora que me dijo que la gente de aquí la llama «Queer Road»1. Tendrá setenta años y la llama «Queer Road».

–¿Por qué no podéis llamarla «Q Road»? Solo porque un niño haga pintadas en los letreros no significa que haya que cambiar el nombre.

–El caso es que me dijo que la casa original, que estaba al lado del granero, la destruyó un tornado hace mucho tiempo y nadie la ha reconstruido. ¿No crees que sería el sitio perfecto para una casa nueva, justo al lado de un granero antiguo? Hasta hay un arroyo que pasa por detrás.

–Nunca me había fijado en que hubiera un arroyo allí. –Nicole se imaginó un edificio blanco de dos pisos, con un porche que diera la vuelta, una casa levantada en medio del maizal, tan perfecta como una tarta de boda. Había visto un plano de una casa así en la Kalamazoo Gazette hacía dos domingos.

–El arroyo pasa por debajo de la carretera y luego baja hasta el río.

–Tal vez podríamos poner un puentecito en forma de arco que lo cruzara.

–Estaría genial tener un despacho en un granero antiguo como ese –dijo Steve–. Quizás si Harland tiene un mal año se anime a vendernos una parcela allí.

La promesa de una casa nueva y un puente arqueado hizo pensar a Nicole que aún había esperanza en su matrimonio. Tal vez todo iría bien si conseguían salir de aquella vivienda prefabricada de segunda mano y meterse en una casa de verdad, construida exclusivamente para ellos.

En realidad, no había prestado mucha atención al granero, junto al que pasaba todos los días, y es que el granero de sus fantasías aparecía recién pintado, no estaba podrido por los cimientos y no se inclinaba como resultado de ciento treinta y cinco años de vientos del norte y del oeste.

Mientras, a unos ochocientos metros en dirección sur, en el interior del granero en cuestión, April May Rathburn estaba agachada, llenando una cesta de paja suelta. Al sentir que los músculos de la parte baja de la espalda se estiraban demasiado, April May se inclinó hacia delante, arrodillándose, y se quedó en la más absoluta quietud. Al poco rato oyó un vehículo con un escandaloso tubo de escape que subía por el camino que cruzaba los campos y se detenía. El pie derecho de April May comenzó a palpitar, probablemente como resultado de la incómoda posición en que se encontraba.

–Nunca hubiera imaginado que era una ladrona –dijo una voz de hombre.

April May vio a George Harland acercarse a la entrada del granero.

–¿Me ayuda a ponerme de pie? –dijo la mujer.

Cuando George le tendió la mano, ella se sirvió del brazo del hombre para levantarse a una altura casi igual a la de él, que medía algo más de un metro ochenta. George le alcanzó la cesta de paja.

–¿Ya está montando la decoración de Halloween?

–Dios, me estoy haciendo mayor –dijo ella–. Creo que fue buena idea no plantar el huerto este año.

–¿Quiere que le lleve esto?

–Estoy bien en cuanto me pongo de pie. –April May agarró las asas de alambre de la cesta–. ¿Ha sacado Rachel las calabazas ya?

–Anoche sacó unas cuantas –dijo George–. ¿Seguro que está bien?

–Estoy bien, de verdad.

–¿Qué tal está su marido?

–Larry se ha ido a pasar el día con su hermano.

–Salúdelo de mi parte cuando llegue a casa.

April May se despidió, salió cojeando y cruzó Queer Road para llegar a su casa. Se sentó en los escalones del porche a descansar y observar los pájaros –cardenales, carboneros y trepadores– en el comedero que Larry había construido para ella, una detallada versión en miniatura del granero del que acababa de sacar la paja. Larry y ella nunca habían sido granjeros, pero, en el medio siglo que había vivido en la vieja casa familiar de Larry, había visto cómo varios granjeros de la zona se arruinaban y perdían sus tierras, y había visto a otros incapaces de resistir la tentación de vender a buen precio mientras tenían dinero; confiaba en que George pudiera aguantar, ya que solo podía imaginárselo de granjero. El desgraciado de Johnny, hermano de George, era otra historia.

April May se quitó un zapato y un calcetín para comprobar si le había picado una abeja, pero solo vio las viejas cicatrices del tornado. Tal vez fuera el dolor agudo del pie o la opacidad del cielo lo que hacía que el comedero de aves y el granero tuvieran un brillo especial aquella mañana. De hecho, todos los objetos a su alrededor parecían brillantes y un poco borrosos por los bordes. Se masajeó el pie y se preguntó si iba a ocurrir algo hoy. Bueno o malo, le daba igual; cualquier emoción sería bienvenida.

Ha habido días en el municipio de Greenland, como en cualquier otro, que han cambiado el curso de la historia local, días que han determinado el futuro con tal nitidez que después costaba creer que el futuro hubiera sido incierto, que las flechas hubieran podido apuntar en otras direcciones. Ninguno de los vecinos de Queer Road, ni siquiera el propio George Harland –dueño de casi tres kilómetros cuadrados de la superficie de la tierra, novio de una chica cuya edad era un tercio de la suya–, podía saber si hoy sería uno de esos días. Faltaba un tablón en la parte trasera del granero y, a través de aquel espacio, George observó que tres de las reses del corral zapateaban y bramaban con impaciencia. La cuarta, un cabestro Hereford de cara blanca, bebía tranquilamente del arroyo, con el telón de fondo del bosque, que separaba la propiedad de George del campo de golf. Al terminar de beber, el cabestro se volvió y miró a George como si supiera algo que él desconocía.

George dio de comer al ganado empujando una bala de heno rota a través de la trampilla, en la planta baja del granero, y a continuación volvió a salir. Aunque se trataba del granero más antiguo del municipio, todavía conservaba intactas algunas de las tablas originales, de pino blanco y una anchura de veinticinco centímetros, y las reparaciones que había hecho su abuelo aguantaban casi tan bien como las que él mismo había hecho después. Haber construido el granero en un monte bajo permitía que el nivel superior estuviera seco y menos expuesto a la descomposición, pero al mismo tiempo incrementaba su vulnerabilidad ante los rayos y los tornados. Originalmente, el granero estaba cubierto con tejas de cedro, pero, cuando se deterioraron, el abuelo instaló una cubierta de zinc galvanizado. Varios años antes, George y Mike Retakker, el padre de David, habían tapado las goteras de ese tejado con rollos de asfalto negro y abundante alquitrán. A George le hubiera gustado volver a pintar el edificio de rojo, pero siempre surgía otra prioridad. Diez años antes, cuando su primera esposa lo abandonó, George había reconstruido la puerta corredera del granero y, aunque no había engrasado los herrajes desde entonces, la puerta rodaba con la suficiente suavidad como para que pudiera abrirla y cerrarla un niño. La pintura de la puerta tenía un color más intenso que el resto del granero.

George estudió el horizonte durante un rato y luego la bruma en el cielo, pero aquel firmamento era tan críptico como la mente del cabestro Hereford. Si el sol diluía la capa de nubes, el día se iluminaría y secaría bien la paja de avena en el campo, pero si la presión atmosférica y las nubes se hacían más pesadas, la lluvia podía destruir fácilmente las doscientas balas de paja segada de George. Miró hacia el norte, más allá de los cimientos de piedra revestidos de hiedra venenosa, restos de la casa que había construido el hijo del propietario original de aquel terreno. El tornado de 1934 había destruido la casa, al igual que el silo del granero y varios cobertizos. La única persona, aparte de los antepasados de George, que llegó a vivir en ella fue una maestra de escuela, una joven viuda llamada O’Kearsy que no permaneció allí más de dos años. George solo había visto una foto borrosa de ella, pero creyó a su abuelo Harold, que le dijo que era una mujer tan bella como un amanecer. Aunque el tornado se produjo antes de que George naciera, todavía se encontraba de vez en cuando con trozos de metal, porcelana blanca o restos de adornos de madera barnizada que debieron de esparcirse aquel día. George no podía tener hijos, según su médico, y por eso no sabía si, dentro de cien años, alguien conocería la historia de aquel lugar.

En la granja, Rachel Crane dio de comer a los cerdos una mezcla de maíz y soja junto con sobras, y luego echó un kilo de avena en el comedero de madera para el poni manchado, la llama que había dejado la exmujer de George y el burro, que era gris con marcas negras. Mientras arrastraba una fanega de manzanas Jonathan desde el granero, Rachel se dijo a sí misma que hubiera sido mejor no levantarse aquel día, pues un ciervo había masticado la alambrada para comerse las manzanas y un mocoso del vecindario había estrellado una calabaza contra una de las ventanas de la casa.

–Maldito gamberro de mierda –se dijo, sorprendiéndose a sí misma al volver a pronunciar palabras en voz alta, pues no solía hablar sola.

Tampoco hablaba mucho con George, y no quería que eso cambiara pronto. Si empezaba a hablar, él y todos los demás querrían que siguiera hablando y respondiendo a sus estúpidas preguntas. La pesadez se apoderó de los miembros de Rachel con solo pensar en toda aquella cháchara: un río de palabras, al igual que un río normal, podía ahogar a una chica. Como las ganas de hablar no desaparecían, respiró profundamente.

–¡Malditas orugas estúpidas! –aulló, lo suficientemente alto como para que Elaine Shore la mirara desde el otro lado de la calle.

Tal vez más tarde, pensó Rachel, iría al huerto y les diría a las coles de Bruselas que se pusieran erguidas, o bien exigiría a las flores que dejaran de florecer y se fueran agachando para el invierno. Aquella noche tenía pensado llevar el remolque de las calabazas al granero, y también las manzanas.

Al igual que otras mañanas, Rachel recogió las flores que encontró en los cimientos de la casa en ruinas y las zanjas cercanas: crisantemos, ojos de poeta y auroras sueltas, junto con los últimos ásteres silvestres. Como ya escaseaban las flores, incluso las que florecían tarde, Rachel añadió ramas con bayas y hojas vistosas. Rachel solía arrancar las flores del huerto como si fueran malas hierbas, pero el verano pasado April May Rathburn le había sugerido que vendiera ramos a dos dólares cada uno. April May le caía bien. Sonreía mucho y no parecía tener un motivo oculto cuando le daba consejos para el huerto, y ni una sola vez en tres años había insinuado lo que quizá había visto en el granero la noche en que desapareció la madre de Rachel.

Después de atar las flores al azar con gomas elásticas, aún se sentía agitada por la ventana rota y por David. Maldito David, pensó Rachel, por ser tan ignorante y estrecho de miras, por la forma en que aplastaba a las orugas lanudas sin ni siquiera darse cuenta, por no ponerse una chaqueta para abrigarse ni comer para crecer.

Abrió la cerradura con combinación de la caja metálica, que estaba atornillada a la mesa, y la encontró vacía, lo que no era de extrañar, ya que la había vaciado hacía veinte minutos. La cerró de golpe y le echó la llave. Dobló el cartel que decía CALABAZAS 1$ y se lo guardó en el bolsillo. Sacó una tarjeta en blanco y escribió con un rotulador negro: CALABAZAS 1,25$.

3

La oruga lanuda era una de las pocas criaturas con pelo de la región que Margo Crane –madre de Rachel– nunca había cazado ni despellejado en las décadas en las que había vivido en el río Kalamazoo. Margo se las había arreglado para ganarse el sustento para ella y su hija de forma primitiva, mediante la caza y las trampas, mucho después de que los hombres del municipio de Greenland hubieran abandonado tales actividades en aquellas mismas tierras. Margo enseñó a su hija a disparar con precisión, a identificar las huellas de los animales en el barro del río y a diferenciar entre las madrigueras excavadas por marmotas, mofetas y zarigüeyas. De niña, Rachel construía sus propias madrigueras y montículos junto a los campos cultivados; pasaba horas caminando descalza por los bosques cercanos a su casa flotante, el Glotón, y en los lugares arenosos de las inmediaciones de O Road, donde unos líquenes crustáceos de color verde marino despedían esporas que parecían gotas de sangre congeladas.

Rachel siempre había jugado sola y casi siempre en la tierra, y cuando tenía nueve años, en lugar de hacer amigos, se dedicó a cultivar una pequeña parcela de huerto que despejó entre el bosque y el río. Primero cultivó judías verdes y maíz con las semillas que la maestra repartía en clase, y más tarde sembró tomates y cualquier otra planta que el vecino del sur, Milton Taylor, le daba de su vivero. No se le ocurrió plantar en hileras, así que el huerto crecía en agrupaciones aleatorias, y por aquel entonces Rachel no se preguntó quién sería el dueño de la tierra que había bajo las hortalizas. Desde muy joven, el amor de Rachel por la tierra eclipsó la importancia de la escuela, de la ropa, de su cara y de las miradas que por ella recibía. Amaba el huerto y toda la tierra que comenzaba en el río Kalamazoo, las superficies interrumpidas por arces y nogales o salpicadas de graneros y casas, la extensión de tierra que formaba llanuras y cerros hasta donde alcanzaba la vista, y que luego se curvaba alrededor del planeta para volver a surgir detrás de ella, al otro lado del río. Apreciaba todo lo que crecía sobre la superficie –los tomates y los pimientos, el maíz de Harland que brotaba erguido y se doraba para la cosecha–, pero también amaba la arcilla azulada y el limo donde nacían las plantas, el fango arenoso bajo los berros, la tierra misma. Lo que no le gustaba era el asfalto, el hormigón, las concentraciones de edificios. Las vallas demasiado altas o difíciles de escalar le parecían crueles. Quería estar rodeada de tierras de labranza, pantanos, praderas y bosques, y quería caminar por cada parcela de tierra firme al norte y al este del río Kalamazoo, en cuya orilla estaba amarrado el Glotón.

A una edad temprana, Rachel había apretado la oreja contra el suelo y escuchado lo que, a su parecer, era la respiración de la tierra, y a veces imaginaba que la tierra consistía en dos animales gigantes, uno al norte del río y otro al sur. Estos eran los únicos animales demasiado grandes para que su madre los pudiera matar y despellejar: las trampas que les tendía en la orilla del río no los atrapaban, porque sus lomos suaves y curvados eran las dos orillas del río, y si su madre disparaba su carabina del 22 contra la tierra, sus cuerpos terrosos absorbían las balas sin sufrir daños. El único peligro para aquellas gigantescas criaturas terrestres era todo el hormigón y el asfalto que se estaba vertiendo; con los cimientos de tantos edificios en construcción, algún día las criaturas ya no podrían respirar a través de su piel, el mantillo de la tierra. En cambio, Margo, la madre de Rachel, tenía poco interés en los terrenos que había más allá de la orilla del río. Además, según le había dicho a su hija, cualquier lugar en el río era tan bueno como el mejor sitio del mundo, siempre y cuando la gente no la molestara.

Cuando nació Rachel, Margo ya tenía una reputación de ermitaña y chiflada en Greenland y los vecinos no sabían mucho de ella, aparte de una cosa que había dejado muy clara: que prefería que la dejaran en paz en la casa flotante. Los granjeros le estaban agradecidos por cazar marmotas, mapaches y ciervos, animales que, de lo contrario, se comían las cosechas, y por eso no la molestaban con preguntas. Margo tenía muy claro que prefería vivir aislada del mundo y ciertamente no había planeado tener una hija, pero durante aquellos apasionados días con un desconocido que apareció en la orilla del río, su mente no se había centrado en las consecuencias, ni en ningún otro detalle del hombre, como su nombre o dónde vivía. Nueve meses después, las manos de Margo estaban cubiertas de su propia sangre mientras la bebé salía de su cuerpo. A lo largo de toda aquella noche de calvario, Margo había pensado que era posible que una de las dos no sobreviviera, pero Margo no tenía la menor intención de morir y la niña era un ser rojo y furioso que tampoco se rendía.

Al cabo de varios días, Margo había envuelto a la niña, había caminado hasta el centro de Greenland y allí había tomado un taxi hasta el Hospital Metodista Bronson de Kalamazoo, con el fin de obtener un certificado de nacimiento, el número de la Seguridad Social, las vacunas y las demás indignidades que la sociedad imponía a los seres humanos. Quien pensara que Margo era incapaz de desenvolverse en aquella sociedad que rechazaba, se equivocaba. Mantenía su barco registrado, pagaba un apartado de correos en Greenland y actualizaba con regularidad la licencia vitalicia para la caza con trampas. Sabía que si eludía los trámites relacionados con la niña, habría inspecciones, periodos de supervisión estatal y trabajadores sociales cargantes. Margo llegó al hospital vestida con ropa limpia de colores oscuros, con el pelo rojizo recogido elegantemente en la nuca. Encandiló a las enfermeras contando que se había quedado tirada, sin coche ni teléfono, y dio como dirección el 2271 de Q Road, la dirección del granero grande de Harland, donde se abastecía de agua fresca con una bomba manual. Como una enfermera parecía recelosa, Margo se fijó en la etiqueta con el nombre.

–Voy a llamar a la niña Rachel –dijo Margo. La enfermera Rachel se ablandó.

Aunque Margo no había querido una hija, nunca se planteó darla en adopción. Estaba decidida a no dar nada a la sociedad y dicho propósito abarcaba la carne de su carne.

Madre e hija vivieron juntas en el Glotón en relativa paz, aunque de manera poco convencional, hasta que Rachel cumplió los catorce años. Fue entonces cuando Johnny Harland, hermano menor de George, que acababa de salir de la cárcel, empezó a visitarlas. Tras regresar, a Johnny le resultaba imposible comprender el extraño hecho de que George, después de divorciarse, hubiera traspasado a la excéntrica Margo Crane un triángulo de tierra entre el arroyo, el río y la granja de los Taylor, mientras que a él no le daba nada. Fue entonces cuando Rachel se enteró de que su madre, que siempre había dicho que no le importaba poseer nada, era propietaria de un terreno; vivía en el río, según decía, precisamente porque ningún ser humano podía ser dueño del río. Margo se burlaba de las quejas de Johnny, pero este no dejaba de presentarse, unas veces para coquetear y otras para exigir la escritura, comportándose, según Margo, como se comportan los peores hombres. Rachel pensaba que Johnny era fascinante, con sus andares perezosos y la forma en que le sonreía y le guiñaba el ojo mientras discutía con su madre. Las amenazas de Margo infundían miedo a la mayoría de los hombres, pero Johnny ni siquiera se inmutó la vez que Margo le apuntó con la carabina. Margo se disgustó tanto al ver que aquel hombre no reaccionaba que, varias horas más tarde, cuando su apacible vecino Milton Taylor pasó por el camino, le apuntó con el arma y le dijo que le dispararía si volvía a acercarse a la embarcación.

Cuando Johnny dejaba botellas de whisky vacías en la orilla del río, Rachel no podía resistirse a abrirlas y olisquear el licor, que a su juicio desprendía un olor tan intenso como el de la carne y el estiércol añejos. Una tarde de septiembre, no más de una semana después del incidente de Milton, su madre levantó la vista mientras despellejaba una mofeta en la mesa de pícnic y vio a Rachel en la orilla del río, llevándose una botella a la boca. La piel de una mofeta podía valer hasta veinte dólares, porque pocas personas podían desollarlas como Margo, sin reventar las glándulas anales.

Margo dejó de cortar y gritó:

–¡Deja esa botella!

Rachel apuró las últimas gotas de whisky antes de dejar caer la botella a sus pies.

–¿Estás segura de que eres hija mía? –dijo Margo.

–Tal vez soy hija de mi padre –dijo Rachel, retomando un tema recurrente en sus últimas discusiones, pero con una voz más rebelde de lo habitual–. Quizás deberías decirme quién es.

–De acuerdo. Quizás merezcas saberlo. –Margo hizo un rápido giro con el cuchillo y el aire se impregnó de almizcle de mofeta–. ¿Estás escuchando?

–¡Lo has hecho a propósito! –Rachel se tapó la nariz, pero el olor le entró por la boca y los ojos.

–Para mí, tu padre ni siquiera fue un hombre –dijo Margo–. Fue más bien un fantasma. Vino a la deriva, iba hablando de la tierra de sus antepasados. Lo único en lo que piensan los hombres es en la propiedad, ya sea una mujer que desean, una furgoneta o unas tierras. Al principio le dije que mantuviera las distancias, pero luego me comporté de forma tan estúpida como cualquier mujer.

La combinación del hedor y las palabras de su madre hicieron que Rachel se sintiera mareada y aturdida.

–¿Pero por qué vino aquí? –chilló.

–Vino a ver dónde vivían sus antepasados y pasó cuatro días aquí, en el río. Por un momento llegué a pensar que era mejor que otros hombres, pero me equivoqué.

Margo siguió desollando como si no hubiera un tufo cegador. Rachel renunció a taparse la nariz. Intentó hablar pero no pudo.

–Me dijo que había encontrado una tumba potawatomi –continuó por fin Margo–. Dijo que era la tumba de una chica de su tribu, una chica que cultivaba maíz. Murió poco antes de que expulsaran a los indios. Eso dijo.

–¿Estás diciendo que mi padre era indio? –Rachel deseó que la luna pasara por delante del sol, que el río se secara o que ocurriera alguna otra cosa de gran magnitud.

–Es obvio para cualquiera, salvo para un tonto de remate, que tu padre era indio; solo tienes que mirarte.

Rachel se enjugó los ojos.

–¿Y por qué le interesaba una chica que cultivaba maíz?

–Esas eran las chorradas que me soltó aquel hombre –dijo Margo–. Me dijo que la chica no quería casarse, así que se tiró de un árbol y el río la arrastró hasta la orilla. Dijo que la chica era hermana de un antepasado suyo.

–¿Y se suicidó?

–¿Quién sabe? –dijo Margo–. Estuvo borracho la mitad del tiempo que lo conocí. Dejaba caer la botella de whisky vacía igual que tú y aseguraba que podía sentir el cuerpo de esa chica bajo el suelo. Como si un hombre pudiera sentir algo. Si los hombres pudieran sentir algo, no todos querrían poseer mujeres.

–No todos los hombres quieren poseer mujeres. ¿Y Milton? –Los pensamientos de Rachel eran un revoltijo, pero quería argumentar de alguna manera contra su madre–. ¿Por qué tuviste que amenazar a Milton?

–Ten cuidado con Milton –dijo Margo.

–Me da ropa de la caja de la iglesia –dijo Rachel–, y plantas. Y no quiere nada.

–Ese tipo de hombre no quiere una mujer para sí mismo. Pero ten cuidado: entregará a Jesucristo todas las mujeres que pueda conseguir. Milton hace de chulo para Jesucristo.

–¿Y adónde se fue? Mi padre.

–Tenía un billete de tren para volver con su mujer, no sé dónde.

–¿Estaba casado?

–No me importó entonces. –Margo empuñó el cuchillo con más fuerza–. Ni me importa ahora.

–¿Dónde estaba la tumba de la chica?

Margo no levantó la vista.

–Por lo menos dime cómo se llamaba mi padre. –Rachel miró la cara de su madre e imaginó que podía ver a través de la piel la sangre que fluía por debajo.

–Pensé que podría criar a mi hija para que se valiera por sí misma –espetó Margo–, pero por tu comportamiento pareces una de esas criaturas que se arrastran por la orilla del río y acaban en una trampa. Y ahora resulta que no puedes vivir sin un padre de mierda.

Los pájaros habían dejado de piar, ya fuera por la ira de Margo o por la pestilencia. El cuchillo ensangrentado apuntaba hacia su hija.

Rachel se dio la vuelta y echó a correr descalza. Se alejó de su madre, subiendo por el camino del arroyo, tragando bocanadas de aire fresco. Antes de llegar a la carretera chapoteó en la corriente y luego se metió en la parte baja del granero de George Harland, donde estaba fresco y olía a moho y a polvo, un reconfortante aroma a tierra seca. Se sentó sola durante un rato largo, hasta que se puso el sol. Sabía por experiencia que el hedor de la mofeta permanecería en el barco durante días. Enterarse de todo aquello acerca de su padre le sentó como si le hubieran abierto una herida en el cuerpo. ¿Cómo podía ser que las palabras y la simple verdad te atravesaran como el frío más amargo o la corriente más rápida de un río?

Desde que Rachel tenía uso de razón, el granero grande de Harland había estado vacío de animales, salvo algún gato callejero, pero esa tarde encontró seis gallinas oscuras. El nivel inferior del granero le pareció un lugar absurdo para meter a las gallinas, ya que seguramente podían escapar por debajo del borde podrido del revestimiento de las paredes; o podían colarse por allí mapaches y zorros para devorarlas. Rachel se sentó en la barandilla de madera más alta de la caseta central y contempló a las gallinas mientras cacareaban, armaban revuelo y se aposentaban bajo la luz mortecina. A menudo había trepado por la trampilla para dormir en el nivel superior del granero y así escapar de los ronquidos de su madre y los sonidos del río. Veía el río Kalamazoo como un punto de partida turbulento, cenagoso, un lugar envenenado por la fábrica. Para que el mundo tuviera algún sentido, había que arrastrarse primero a tierra firme. Y además, se dijo Rachel aquella tarde, su madre estaba loca.