Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MEDUSA PROJECT

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Russisch

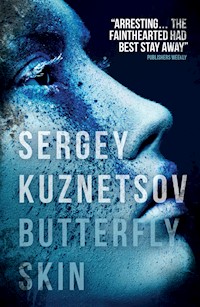

2030 год, мир недавно пережил эпидемию ковида, но вторжения России в Украину в 2022-м не случилось. Молодой дата-аналитик делает исследование для международной IT-корпорации и замечает странную корреляцию между смертями незнакомых друг с другом людей в разных точках земли. Погружаясь в роман, мы постепенно понимаем, что связывает молодоженов из Франции, морпеха из США, стюардессу из Испании, хорватского ветерана и сербскую современную художницу. А десятки персонажей тем временем ищут ответы на непростые вопросы: как долго заживают раны, нанесенные войной, почему назваться виноватым проще, чем взять на себя ответственность, и как далеко может завести чувство вины? Химик по образованию, Сергей Кузнецов с 1990-х профессионально занимается публицистикой и литературой. Он делал переводы Стивена Кинга и Сьюзан Зонтаг, написал монографию о поэтике Бродского, нон-фикшен об истории русского интернета «Ощупывая слона» и больше десятка художественных романов, которые в разное время выдвигались на премии «Национальный бестселлер», «Русский Букер», «Большая книга» и «Новые горизонты». «Мясорубка Мосса» — своеобразное завершение авторской трилогии Сергея Кузнецова, начатой романами «Хоровод воды» (2010) и «Калейдоскоп. Расходные материалы» (2016).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 963

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Сергей Кузнецов«Мясорубка Мосса»

Автор хотел, чтобы на задней странице обложки присутствовала репродукция последней картины Сола Флетчера (1967–2020). По независящим от автора и редакции причинам это оказалось невозможным, однако читатели могут найти репродукцию в интернете.

Ты сам себе последний, часто довольно страшный, суд

Иосиф Бродский ⓘ

Я освобождаю людей от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью.

Адольф Гитлер ⓘ

Абсурд не советует поступать преступно, однако обрекает на бесполезность угрызения совести

Альбер Камю ⓘ

От автора

В день, когда Путин начал преступную войну против Украины, роман, который я писал два года, был почти готов. Его основными темами были вина, ответственность, коллективная вина, коллективная ответственность, война, ПТСР, насилие и секс. Если исключить последний пункт, это был набор самых конъюнктурных тем.

Не хочу сказать, что я предчувствовал начало войны. Точнее, это предчувствие было со мной так долго, что я перестал обращать на него внимание — и совершенно не был готов, что после 24 февраля мой роман позорно будет выглядеть как актуальная проза, наскоро написанная на злобу дня.

Когда я начал писать его в 2020 году, я думал, что напишу камерный сатирический роман. Через год у меня на руках оказался чудовищный монстр — было ясно, что книга получается раза в два больше задуманного, а там, где должна была быть сатира, появились эпизоды настолько пугающие, что «Шкурка бабочки» стала казаться мне нежной и умиротворяющей. Тем не менее я был преисполнен готовности довести дело до конца — но к превращению монстра в конъюнктурную поделку я оказался не готов, поэтому после 24 февраля оставил работу над романом, тем более что весной 2022 года мне было не до литературы.

Но где-то через два месяца я открыл файл с недописанным текстом и сразу увидел диалог, о который успел забыть:

— …что будет, если вдруг европейцы испытают массовое чувство вины за то, что игнорировали все геноциды, которые были вне Европы, да, собственно, и в Европе тоже?

— Да ладно, это все ваша фигня, бремя белого человека. Мы сами убивали друг друга. Вы это не прекратили, ну и ладно. Мы же тоже не беспокоились по поводу других стран. Каждый отвечает за себя. Это наши народы убивали друг друга. Это русские и украинцы убивали друг друга. Вы не могли это остановить. В лучшем случае — вы могли принимать беженцев.

Этот кусок был написан в конце 2021 года, и, конечно, никакого пророчества не предполагалось: речь шла про военные действия 2014–2015 годов, с которых, по сути, нынешняя война и началась.

В самом деле, подумал я, если кто-то это прочтет, подумает, что я очень быстро среагировал на актуальную политическую повестку ⓘ.

Сам я не люблю актуальную прозу («утром в газете, вечером в куплете»), поэтому мне заранее стало неловко и противно, но тут я вспомнил, что однажды уже испытал похожее чувство.

В феврале 2014-го я почти закончил роман, который потом стал называться «Калейдоскоп. Расходные материалы». Для меня это была прежде всего история о том, что любой мир — лишь временное перемирие перед следующей войной. Тем не менее я не ожидал, что настоящая война начнется до того, как я его допишу, но, когда российская армия вошла в Крым, я был уверен, что Европа и США не смогут остаться в стороне и, значит, большая война неизбежна.

Действие «Калейдоскопа» заканчивается в 2013 году, и это выглядело так, словно я намекал читателю, будто знал, что в 2014 году Россия аннексирует Крым, спровоцирует большую войну и колесо истории сделает еще один поворот. Я огорчился, но я работал над этим романом так долго, что все-таки дописал его и отправил издателю. Пока книга готовилась к печати, стало ясно, что Великобритания и США решили забыть про Будапештский меморандум и, погрозив Путину пальчиком, предоставить Украину ее судьбе. Большая война, предчувствие которой меня так и не покинуло, отложилась, читатели и критики увидели в романе другие, более интересные для них темы, а я счастливо избежал упрека в конъюнктурности ⓘ.

Все это я вспомнил в июне 2022 года и понял, что мой новый роман — своеобразное продолжение «Калейдоскопа». Я решил довести его до конца, не меняя написанного, то есть не добавлять отсылки к событиям 2022 года и не смягчать там, где читатель может заподозрить, будто я что-то вписал задним числом. Впрочем, редактируя текст, я не удержался и пару раз поправил места, которые выглядели совсем уж беззастенчивым «предсказанием» войны 2022 года.

Но фразу про русских и украинцев оставил.

Была, однако, еще одна вещь, мешавшая мне продолжить работу над романом в 2022 году. Дело в том, что действие происходит в 2030 году и никто про Украину и Россию даже не вспоминает. Никакой войны в Европе не было уже много лет.

Так мой роман невольно сменил жанр, превратившись в альтернативную фантастику.

В этом мире 2030-му предшествовали иные события, чем те, которые случились в нашем мире.

В 2021 году президент РФ заболевает ковидом и умирает. Его либеральный преемник, к радости «коллективного Запада», объявляет очередную оттепель, перестройку и перезагрузку. Отношения России с США и Европой налаживаются, но поскольку коррупция по-прежнему тормозит российскую экономику, Россия-2030 похожа на экономически подпорченную, но политически улучшенную версию России-2010.

Впрочем, в романе об этом ничего не сказано, потому что почти все его персонажи не интересуются Россией.

Поэтому можно придумать и другие версии того, что случилось в 2021–2029 годах в альтернативном мире, где происходит действие этой книги. Все эти версии объединяет одно — в 2022 году Путин не вторгся в Украину, Европа по-прежнему пытается приручить Россию, полузабытая Югославская война остается последней войной в Европе, интеллектуалы, как и раньше, читают Пинкера, а левая молодежь обсуждает недопустимость актов микроагрессии и необходимость всестороннего развития эмпатии.

Кстати, войны в Газе тоже не случилась, привилегированные студенты престижных университетов не скандируют лозунги про Палестину от реки до моря и не размахивают на демонстрациях флагами ХАМАСа. Поэтому Израиль, как и Россия, почти не упоминается в этой книге.

Однако есть еще одна версия, объясняющая, почему герои этого романа не вспоминают об украинской войне.

До февраля 2022 года мир моего романа совпадает с миром, где живем мы. Иными словами, это мир, где были войны в Афганистане, Ираке, Сирии, ЦАР и прочих странах, — однако персонажи из США и Европы об этом не вспоминают. В самом деле, прошло много лет, у персонажей свои проблемы, и вообще, это нормально — забывать то, что не коснулось нас непосредственно. В конце концов, так ли часто мы вспоминали Югославскую войну через десять — пятнадцать лет после ее окончания?

То есть вполне может быть, что в романе не упоминают русско-украинскую войну не потому, что ее не было, а потому, что о ней забыли.

Ну да, погибли сотни тысяч — но на жизни западноевропейцев и американцев это почти не повлияло.

Но нет, вряд ли.

Не будем все-таки думать о человечестве так плохо.

Давайте считать, что в этом мире войны не было. Можно сказать, моим героям повезло.

Учитывая, что с ними случится в 2030 году, должно же им хоть в чем-то повезти, не так ли?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Pleasure Island

1. Безответная молитва

1 ноября ⓘ

Вечером разболелось горло, внезапно и резко, не как от обычной простуды, когда сначала чуть першит, потом чуть больно глотать, а потом уже накрывает — нет, в этот раз прихватило без всякого предупреждения, будто наждаком по слизистой, или будто проглотил что-то острое, всю глотку располосовал, словно толченого стекла наелся — и при этой мысли Ракович сразу вспомнил, как много лет назад, в лагере, Зоран рассказывал, что есть такая пытка: прихватывают пальцами нос, чтобы не дышал, зубы разжимают ножом, раскрывают рот, вставляют в распор осколок стекла, а потом двумя руками — одну на подбородок, другую на макушку — резко схлопывают. Нёбо, десны, язык, горло — всё в клочья, а мелкие осколки заставляют съесть, чтобы и кишки до самой жопы расчекрыжить. Потом еще сутки срешь стеклом с кровью, будто тебя отодрали, говорил с гаденькой улыбочкой Зоран и, радуясь произведенному эффекту, неизменно добавлял: если, конечно, не сдохнешь раньше.

Никола ему не верил: Зоран с детства был знатный враль, и фантазии у него — еще со школы — бывали самые дикие. Сербы же были не такие изобретательные — бить, конечно, били, это правда, как без этого, но стеклом не кормили, и на том спасибо. Николе даже динамо-машины не досталось, он был не дурак, сразу во всем сознавался, чего спрашивали. Вот и выжил, даже яйца не отбили, так что хер, почитай, всю жизнь нормально работал, без всяких таблеток — ну, конечно, когда молодой был, не сейчас. А сейчас, в шестьдесят пять, — на хрен оно сдалось, трахаться? Старость надо встречать достойно, без кобеляжа. А приспичит — сходи в бордель, возьми какую-нибудь азиатку или там черненькую, чтоб никого не напоминала, кого молодым любил, заплати за час, уложись минут в тридцать, с прелюдией и гигиеническими процедурами — вот и славно, и живи дальше, как положено старику, без глупостей.

Никола все чаще вспоминает старого Драго Раковича, своего деда, заслуженного пенсионера СФРЮ, бывшего партизана, участника еще той, давней и легендарной, войны. Старик сидел на солнцепеке, раскуривал самокрутку, щурился сквозь глубокие морщины, выпускал горький дым через щели выпавших зубов, все больше молчал или цедил нравоучительные афоризмы, банальные и скучные, лишь с годами открывшие свой сокровенный смысл. Драго Ракович умер в шестьдесят три, Никола теперь старше его на два года, и эти два года то и дело вспоминает любимую присказку деда: в молодости хочешь всего и сразу, а в старости — чтобы ничего не болело, хотя бы по утрам.

Вчера утром ничего и не болело, а к вечеру, в отместку, как раз и прихватило горло, да так, что даже сто грамм сливовицы — настоящей, на прошлой неделе привезенной из Винковцов — ничуть не помогли, хотя, казалось бы, разве есть лучше лекарство, чем хорошая домашняя сливовица? Пришлось на ночь намешать порошка — надпись на пакетике обещала вкус меда и корицы, но старый Никола Ракович ничего не почувствовал, зато через полчаса весь пропотел, словно сбил себе жар, хотя вроде бы температуры и не было. Хотел встать и переодеться — неохота утром просыпаться в мокрой пижаме, замерзшим и еще более больным, — но сил встать не было, и он решил досчитать до десяти и скомандовать себе «подъем!», зычно и грозно, как будто ожил давным-давно сгинувший при очередной бомбежке капитан Валек, поднимавший по утрам казарму звериным рыком, что пугал необстрелянных салаг больше сербских бомбежек, — да, старый Никола хотел сам себе приказать «подъем!», но ничего не вышло, он и сам не понял, почему: то ли со счета сбился, то ли, не досчитав до десяти, заснул, ежась и вздрагивая, натянув стеганое одеяло до ушей, больших, оттопыренных, поросших жестким седым волосом.

Во сне Николе Раковичу снова двадцать шесть лет, только одет он не в грязную рванину, в которую превратились его вещи в первую же неделю войны, а в стильную кожаную куртку и фирменные джинсы, настоящие, не местные, а западногерманские или даже американские, с металлическими заклепками и тисненым лейбаком, которого Никола не видит, но буквально задницей чует присутствие. Он стоит среди развалин Вуковара, рядом с разбомбленным универмагом, кирпичная крошка вьется в воздухе, но на нем самом нет ни пылинки, словно он заколдован, а новый АК-47 в руках сияет свежей смазкой. Вокруг никого — то ли Никола отстал от своих, то ли, наоборот, вырвался вперед. Ох, как же мне за это влетит от капитана Валека или даже от майора Габора, думает он, и тут из разбитой витрины появляются пятеро в форме Югославской народной армии, ухмыляются, словно черти, лица в копоти и саже, автоматы наизготовку. Словно в кино — замедленная съемка, крупный план — он видит указательный палец одного из сербов, видит, как этот палец сгибается на спусковом крючке, неотвратимо, безнадежно, предвещая автоматную очередь, от которой некуда укрыться ни в этом разрушенном городе, ни в этом незваном сне, — и тут Никола первый разряжает свой «калашников», пули взрыхляют воздух, словно в голливудском боевике, скашивают проклятых четников одного за другим, всех пятерых, и в душе Николы поднимается яростная радость, он бежит вперед, на ходу меняя опустевший магазин и даже не задаваясь вопросом, откуда у него взялся новый, бежит, чувствуя, что сейчас снова появятся сербы, — и так и есть, они выскакивают из-за угла, и Никола прыгает в разбитую витрину, пролетает над распростертыми на мостовой трупами, переворачивается в воздухе, приземляется на одно колено, встречает врагов лицом к лицу, опять успевает выстрелить первым…

Сербы накатывают волна за волной, отряд за отрядом, бойцы ЮНА и Сербской добровольческой гвардии, вооруженные до зубов: автоматами, пулеметами, гранатометами… но Никола успевает воздвигнуть в витрине заграждение из безголовых манекенов, обнаженных, почему-то исключительно женских и гротескно-нереалистичных, словно прибывших по заказу какого-то секс-шопа: длинные раздвинутые ноги, округлые податливые жопы, большие сиськи, увенчанные торчащими сосками цвета крови, которая после каждого выстрела фонтанчиком вырывается из оседающих на мостовую тел. Никола выпускает очередь за очередью, патроны не кончаются, словно в дурном шутере, даром что Ракович никогда в них и не играл, спасибо, и без того хватало воспоминаний о тех двух месяцах, о его короткой войне с ее липким, тягучим страхом, сочившимся, словно пот из пор давно немытой, перепачканной грязью и кровью кожи. Страх — или память о нем — был с Николой все эти годы, но сейчас его больше нет, есть только ярость, азарт, злость, только ненависть и жажда мести — за убитых друзей, изнасилованную сестру, расстрелянного отца, мать, погибшую при первой бомбежке, за сгоревшие сливы в дедовом саду, за родной дом, в котором Никола когда-то знал каждую трещину и который сначала превратился в руины, неотличимые от всех прочих, а потом горой щебня осел на многострадальную хорватскую землю, чтобы в конце концов, после прямого попадания сербской бомбы, взлететь облаком пыли и навсегда раствориться в воздухе, наполненном канонадой, взрывами, стонами умирающих.

Никола Ракович слышит эти стоны — теперь это стоны врагов, впрочем, даже не стоны, а короткие вскрики, словно точки, которые каждый из них ставит в своей жизни, когда пули одна за другой прошивают их тела. Трупы громоздятся на площади перед универмагом, последний сербский солдат карабкается на самую вершину этой мертвой горы, и последний выстрел «калашникова» взрывает его голову кровавым фейерверком. Никола отбрасывает ненужный автомат и выпрямляется во весь рост. Волна восторга проходит сквозь его тело, словно молния угодила прямо в макушку и теперь устремляется в землю экстатическим разрядом небесного электричества. Изо рта вырывается отрывистый, резкий вопль, незнакомый, неведомый, древний, зародившийся задолго до этого дня, до этой битвы, до этой войны, до этого века, до распада Югославии и до ее появления, до Австро-Венгерской империи, до Римской империи, до всей Европы, до всей истории, до первого человека, первого гоминида… и вот теперь он снова звучит, снова разносится над поверженными врагами, над разрушенным городом, рвется из груди молодого Николы, ошеломленного этим звуком, безумным, незнакомым, неведомым… но старый Ракович узнает его и во сне. Да, это он, вопль триумфатора, рев победителя, клич гневного бога войны, убийства и насилия.

И, словно заслышав его, опадают стены домов на противоположной стороне и, вминая их в раскуроченную мостовую, на площадь грохоча въезжает танк — гигантский, каких никогда не было у сербов, хорватов, боснийцев или словаков, не было у албанцев, натовцев и русских, не было ни у кого из тех, кто сражался в войнах, десятилетия назад уничтоживших Югославию и навсегда похоронивших мечту о конце истории, о мире на Балканах, о безопасной единой Европе. Чудовищные гусеницы лязгают по площади, давят сербские трупы, перемалывают черепа, кости и плоть, превращают мертвые тела в смазку, в кровавое пюре… скрежещущий танк приближается, приближается неотвратимо, вздымая пушку, словно фаллос, готовый извергнуться смертоносным семенем прямо в лицо одинокому мужчине, стоящему на его пути.

Да, это Никола Ракович, он все так же стоит, бесстрашно выпрямившись, он все так же охвачен восторгом битвы и азартом убийства. Он делает шаг навстречу и, прищурившись, смотрит в разверзшееся дуло, а потом нагибается и выдергивает из окоченевших рук убитого им врага монструозную базуку, огромную, словно явившуюся из комиксов о супергероях, из еще не снятых фантастических фильмов с их невиданными компьютерными спецэффектами, с причудливым, невероятным оружием. Непонятно, как ее может поднять человек — но Никола Ракович становится на одно колено, кладет на плечо смертоносный цилиндр и выпускает навстречу приближающейся машине струю кипящей лавы… пламя охватывает танк, словно обнимая, а затем, не выдержав тысячеградусной температуры, взрывается боекомплект — и огромный, пылающий шар распухает посреди площади, отсветы адского пламени играют на скулах Раковича, искры вспыхивают в расширенных зрачках…

И тогда почерневшие, опаленные губы раздвигаются в детской, невинной, счастливой улыбке.

С этой улыбкой Никола и просыпается. Утреннее солнце светит сквозь неплотные шторы, он потягивается под одеялом, все еще чуть влажным от ночного пота, затем пускает газы, протяжно, с удовольствием, по-стариковски громко и бесстыдно, а после вылезает из кровати, идет в ванную, фыркая, плещет на себя ледяной водой, но даже этот холод не сгоняет с лица счастливую улыбку — что же не улыбаться, если не только горло, но вообще ничего не болит, прямо на зависть деду Драго!

Никола Ракович улыбается: Господь послал ему прекрасный день.

Никола Ракович уверен, что у него все хорошо, все очень хорошо.

Вот только он не помнит, что снилось этой ночью.

Вот только он не знает, что будет этим днем.

Никола Ракович открывает дверь, вкатывает в квартиру сумку на колесиках. Когда он был молод, в Югославии такие сумки возили старики — он помнит, как удивился, что здесь, в Германии, молодые тоже не гнушаются так ходить за покупками. Он тоже купил себе сумку, но все равно, раз в неделю отправляясь в соседний «Лидл», под завязку нагружал рюкзак немецкой мороженой едой и ледяными, прямо из холодильника, бутылками немецкого пива: по дороге домой, сквозь одежду и ткань рюкзака, чувствовал спиной этот холодок, особенно приятный в летнюю жару.

Сумку пришлось достать после того, как первый раз пошел с Миленой на рынок, где сгрузил в рюкзак спрыснутую водой зелень, отборные овощи и парную телятину, настолько невинную, что проступавшие на оберточной бумаге красные пятна не напомнили ни о войне, ни о смерти. Дома оказалось, что помидоры превратились в кетчуп, листья салата истерлись и утратили свежесть, а мясо каким-то образом выбралось из обертки: Милена полчаса отмывала от крови баклажаны и огурцы, а перепачканный рюкзак Никола кинул в угол, чтобы утром вынести на помойку. Конечно, можно было и отстирать — но зачем?

С Миленой они познакомились на бесплатных курсах немецкого и сразу поняли, как много их объединяет: родились в одной стране, говорили на одном языке, приехали в Германию, чтобы начать новую жизнь или по меньшей мере забыть, как распалась их общая страна, как их общий язык разделился на два новых, сохранивших общую фонетику, грамматику и лексику, но получивших каждый новое название. Здесь, в Германии, они одинаково плохо знали немецкий, получали от правительства одинаковые пособия и даже статус беженца получили почти одновременно.

Они встречались месяц, а потом Милена переехала к Николе — но ни в этот месяц, ни в те годы, что они были вместе, они ни разу не вспомнили о том, что их разъединяло. Каждый знал название города, где родился другой — теперь эти города разделяла граница, но Никола сказал себе, что в Сремска-Митровице жило полно хорватов — в конце концов, в Вуковаре до войны хватало сербов. Так или иначе, они имели полное право считать друг друга соотечественниками — особенно если учесть, что для местных они были беженцами из одной и той же страны, говорящими на языке, похоже, понятном только им двоим.

Они никогда не обозначали свои национальности — и никогда не упоминали о войне. Никола не хотел вспоминать, как в лагере для военнопленных его избивали сербские добровольцы, и не хотел знать, солдаты какой армии убили родных Милены и что они делали с ней. Он надеялся, что она избежала участи десятков тысяч женщин бывшей Югославии — ведь вряд ли жертва изнасилования может быть в постели такой страстной и по-хорошему бесстыдной.

Они не говорили о прошлом, которое могло разъединить их, но в то же время их все больше разделяло настоящее. В отличие от Николы, Милена достаточно быстро выучила немецкий и вскоре вышла на работу в какую-то местную контору — Никола смог устроиться только шофером в транспортную компанию школьного приятеля, предусмотрительно сбежавшего из Югославии до начала войны и неплохо поднявшегося за то время, что Никола оплакивал погибших родных и друзей, голодал, воевал и подписывал под пытками признания в преступлениях, которых не совершал. Сначала у Милены появились немецкие подруги, потом — немецкие друзья, но, когда они приходили в гости, Никола со стыдом убеждался, что светский разговор на немецком — недостижимая высшая лига лингвистики для того, кому с трудом хватает языка, чтобы сходить в банк и магазин, и потому мрачно сидел в углу или уходил к себе, буркнув гутен таг.

Никола стал браться за дальние перевозки и возвращаться так поздно, что в конце концов Милена сняла другую квартиру, сказав, что по-прежнему любит его, но больше не может просыпаться по ночам, когда вставать нужно в шесть утра. Первое время они встречались по выходным, но встречи становились все более редкими, а секс, когда-то страстный, радостный и изобретательный, казался каждому тягостной обязанностью, утомительной попыткой убедить то ли себя, то ли партнера, что они всё еще пара.

Душным летним вечером Никола раскладывал принесенную из прачечной одежду и заметил, что шкаф почти пуст: мало-помалу Милена перевезла в новую квартиру все, что у нее было, — полдюжины легких платьев, несколько пар обтягивающих джинсов, светло-бежевые и небесно-голубые блузки и нижнее белье. Он понял, что все кончено, и не удивился, когда через месяц Милена призналась, что встречается с Гюнтером из соседнего отдела, — помнишь, он как-то был у нас в декабре? (Никола, разумеется, не помнил — он вообще с трудом различал немцев.)

Впрочем, через полгода на свадьбе, ознаменовавшей превращение Милены во фрау Штейнхоф, Никола заставил себя сказать на ломаном немецком тост за долгую и счастливую жизнь молодых и — вопреки собственным опасениям — к концу праздника был достаточно трезв, чтобы мирно уйти с остальными гостями. Расставшись с ними у метро, он понял, что все-таки достаточно пьян, чтобы сделать самый банальный из мелодраматических жестов: отправиться в бордель и найти себе шлюху, похожую на Милену. В конце концов он остановился на девушке, которая мрачно курила, не проявляя интереса к потенциальным клиентам, — она была брюнеткой, как и Милена, и, как ему сказали, знала хорватский. Девушка назвалась Изабеллой и, когда они остались вдвоем, сразу спросила, откуда Никола родом, объявив, что она сама — боснийская сербка из Сиековаца и ей насрать, что он хорват, уж такая тут работа, выбирать не приходится, раздвигаешь ноги перед тем, кто заплатил, — да и вообще, после того, как хорватские солдаты сутками ебали ее несколько недель подряд, одного хорвата за ночь она уж как-нибудь переживет, к тому же он будет первым хорватским мужчиной, который заплатит ей за секс. От такой прелюдии Никола протрезвел, утратил желание трахаться с мрачной брюнеткой, да и с любой из ее товарок. Однако не ушел, а всю ночь рассказывал, что было с ним в Вуковаре, Велепромете и других местах, а Изабелла просветила Николу насчет подвигов его соотечественников в ее Боснии. Верить этим рассказам не хотелось — уж больно все это было мерзко, но Никола знал, что на войне мужчины способны на то, что в мирное время не придумает самый завзятый враль.

Они расстались под утро, Никола заплатил по тарифу, добавив небольшие чаевые, а в такси понял, что всю ночь занимался тем, на что ни разу не осмелился за все годы жизни с Миленой. Открывая дверь своей теперь уже окончательно одинокой квартиры, он подумал, что с ним не случилось ничего экстраординарного: известно, мужчины ходят к проституткам, чтобы делать то, на что не могут решиться с женами или подружками.

Никола больше не приходил в бордель, где встретил Изабеллу, — одного раза вполне хватило. Новых девушек у него так толком и не появлялось, хотя, конечно, были в жизни Николы одноразовые гостьи и даже подобия романов, скороспелых и скоропортящихся. В остальном он жил как до встречи с Миленой — разве что теперь пользовался сумкой на колесиках, с каждым годом все больше радуясь, что привык к ней до того, как понял, что не может таскать за плечами по двадцать — двадцать пять кило. Если бы Никола расстался с рюкзаком лет десять назад, то, каждый раз загружая в сумку продукты, грустил бы, что силы уже не те и молодость давно прошла, — а так в худшем случае вспоминал Милену и думал, что надо поискать ее в интернете, может, даже встретиться и наконец обсудить то, о чем молчали четверть века назад.

Впрочем, сейчас, перекладывая продукты в морозилку, Никола не думает о Милене, мысли его заняты чем-то другим: он пытается понять, что же такое случилось сегодня в «Лидле», что вот уже полчаса внутри него пульсирует какая-то странная тревога, неясно откуда взявшаяся и оттого вдвойне неприятная. А ведь утром было отличное настроение, еще когда он подходил к магазину, все было хорошо, — а когда вышел, что-то изменилось, словно там, в магазине, он встретил кого-то… какого-то человека, которого знал когда-то, но не хотел бы увидеть снова.

Никола закрывает морозилку, одну за другой загружает бутылки «Туборга» в холодильник. Где же это случилось? В молочном отделе? В отделе напитков? Или уже на кассе? Нет, не на кассе, Никола хорошо помнит, что, занимая очередь за молодым чернокожим, как раз поймал себя на желании оглядеться — или даже оставить продукты в тележке и сбежать из магазина. Значит, до этого… может, когда покупал пиво?

Вот, кстати, хорошая идея — ну, насчет пива. Открывает бутылку, делает большой глоток, прислушивается к себе — нет, тревога никуда не делась — и залпом допивает до дна. А теперь? Нет, все то же самое.

Наверное, в отделе замороженных продуктов, думает Никола. Давай вспомним по шагам: я взял тележку, как обычно поставил сумку у шкафчиков, прошел через турникет, направился к морозилке. Настроение все еще было хорошее, я вспоминал, как в сентябре съездил в Хорватию, повидал пару-тройку одноклассников, сходил на могилу родителей, прибрался там немного, надо хотя бы раз в год, а то, говорят, могут посчитать бесхозной, выкинуть покойников, а участок отдать тому, кто больше заплатит. Кроме меня некому этим заниматься, Ружица как уехала в Голландию в девяносто третьем, так и не возвращалась. Ее можно понять, конечно… Нечего ей вспоминать, что с ней там случилось.

Вот вроде неприятные мысли, грустные, но старые, привычные, скользят легко, почти ничего не вызывая внутри. Помню, когда подходил к отделу заморозки, уже не думал ни о родителях, ни о Ружице, ни о Хорватии — зато вспомнил стюардессу с обратного рейса «Люфтганзы», такая красивая блондинка. Я еще подумал — крашеная или нет, а потом заметил, что брови у нее черные, значит, крашеная. Помню, правая бровь у нее была рассечена, маленький шрам, почти незаметный.

Она сама подошла к Николе, назвала «герр Ракович» и предложила пересесть в бизнес-класс, мол, его соседи — родители и маленький мальчик — зарегистрировались слишком поздно, два места оказались рядом с ним, а одно — в самом конце салона, а им бы сидеть вместе, и вот стюардесса хотела бы пересадить герра Раковича, но поскольку в конце салона укачивает, а в бизнес-классе как раз есть свободное место, то если герр Ракович не возражает, она может предложить ему…

Герр Ракович не возражал — он никогда не летал бизнес-классом, да и вообще не так много летал в своей жизни, все больше из Германии в Хорватию и обратно, даже в отпуск обычно на поезде ездил. Ну что же, в пожилом возрасте есть и свои плюсы — был бы он моложе, его бы небось отправили в хвост салона, а так — уважение, широкие кресла, бесплатные напитки, хорошо. В ряду только два кресла, Николе, разумеется, досталось место у прохода. У окна сидел пожилой азиат, то ли кореец, то ли китаец. Никола поздоровался по-немецки, тот ответил по-английски, вот и весь разговор. Никола сразу о нем забыл, вот только сейчас вспомнил, когда задумался, что же случилось в магазине…

Да, точно — это было в отделе заморозки. Когда я укладывал «Туборг» в тележку, я уже понимал: что-то пошло не так. Значит, надо открутить назад… хорошо, возьму еще бутылку и снова попробую вспомнить.

Никола Ракович берет два «Туборга», идет в гостиную, садится на диван, одну бутылку ставит на пол, вторую открывает и делает несколько глотков.

Итак, начали, говорит он себе. Я иду к отделу заморозки. Кто там был? Кажется, никого… впрочем, нет, какой-то китаец грузил в тележку мороженую пиццу, я извинился и обошел его. В этот момент все еще было нормально. Китаец, пицца, ничего интересного.

Никола допивает бутылку, берет следующую.

А кто-то еще там был? Вроде никого. Я открыл дверцу, как всегда, взял говядину быстрого приготовления и овощную смесь. Поискал, нет ли фаршированной курицы (не было), потом пошел за пивом…

Еще один глоток.

За пивом… стоп, в этот момент настроение уже испортилось, я точно помню. Еще подумал, что не надо так огорчаться из-за курицы, ха-ха, вряд ли из-за курицы… я точно встретил кого-то… надо вспомнить… Еще раз: открыл дверцу холодильника, сложил в тележку, подошел к следующей секции, опять открыл и…

Вот.

Сквозь открытую стеклянную дверь, на глазах покрывавшуюся изморозью, Никола Ракович увидел двоих. Они шли по проходу, и сквозь замерзшее стекло он не мог их хорошо различить. Поэтому он закрыл дверь и вгляделся.

Теперь я вспомнил, да. В этот момент все и случилось — хотя я точно помню, что видел этих людей первый раз в жизни, но что-то ведь привлекло мое внимание, верно?

Значит, их было двое, мужчина и женщина. Примерно моего возраста, или нет, моложе, наверное, лет пятидесяти. Очевидно, муж и жена. Одеты скромно, но опрятно, ничего особенного. Он катил тележку, почти пустую, она придерживала его за руку. Кажется, это движение и заставило меня посмотреть на них внимательней — очень нежное, бережное движение, такое бывает только у людей, которые давно вместе, но все еще любят друг друга, наверное, даже сильнее, чем в молодости.

Может, я подумал, что, вот, они вдвоем, а я все один, хотя вот и старость пришла?

Нет, ерунда. Я бы все равно ни с кем не смог долго жить, да после Милены и не хотел ни разу, чтобы все было серьезно и надолго. Нет, я им не позавидовал.

Автоматически Никола делает еще глоток — и полупустая бутылка выскальзывает из внезапно вспотевшей ладони.

Не позавидовал, да. Не позавидовал, а вспомнил.

Господи, говорит Никола, Господи, это не могут быть они… никак не могут… ну да, конечно, это другие люди, хотя бы потому, что моложе меня, а те двое, те были старше… лет на двадцать пять, я думаю. Или даже на тридцать. Сейчас им должно быть девяносто.

Что значит «должно быть»? Им ничего не должно быть. Можно еще сказать, что им было бы девяносто — но и то вряд ли, они в любом случае умерли… умерли бы за эти годы.

Господи, зачем я сегодня пошел в магазин? Зачем я пошел именно в это время? Мог же прийти чуть раньше… или чуть позже… мог вообще не ходить никуда, заказать доставку… ноги моей там больше не будет, повторяет Никола Ракович, ну его к черту этот «Лидл»!

Но на самом деле он знает: ничего уже не вернешь, даже если он никогда больше не встретит этих людей, он все равно уже вспомнил,вспомнил — и теперь не сможет забыть.

Может, до самой смерти не забудет.

До самой своей смерти.

Он нагибается, поднимает бутылку, замечает лужу на полу, одними губами повторяет «до самой своей смерти» — и впервые за много, много лет мысль о смерти кажется ему утешительной. Возможно, думает он, осталось не так уж долго. И, главное, когда смерть придет — он сможет снова забыть. Забыть, что случилось почти сорок лет назад в Хорватии. В Вуковаре, осажденном сербами и почти разрушенном.

Мне было тогда всего двадцать шесть, думает Никола. Двадцать шесть. Я был еще ребенок. Я только что потерял семью. Никто не смеет меня осуждать.

Он допивает пиво — немного осталось на донышке — и, сам себе удивляясь, швыряет бутылку об стену.

— Никто не смеет! — повторяет он вслух, — никто!

Он хрипло смеется. Конечно, никто не смеет. Никто и не осуждает. Никого же и нет здесь, он один. Он и сам себя не осуждает — он просто вспомнил.

Господи, почему же я не смог это забыть как следует, забыть навсегда тот ноябрьский день 1991 года?

Битва проиграна, и мы это знаем.

Восемьдесят пятый день осады, а обстреливать начали и того раньше, пять месяцев назад, в июне. Неудивительно, что в городе нет ни одного целого дома, ни одной крыши, двери́ и стены, которые не были бы пробиты осколками, артиллерийскими снарядами, пулями или бомбами. Мы уже давно остались без сигарет, поэтому курим чай или виноградные листья, в какой-то момент закончились дрожжи и стало нельзя печь хлеб. Обстрелы продолжаются круглые сутки, без перерыва. Когда объявляют о прекращении огня, сербские снайперы все равно выслеживают тех, кто рискует выйти из переполненных убежищ, где можно сойти с ума от вони, стонов раненых и детского плача.

Отец погиб в мае, при попытке штурма Борово-Села, захваченного сербами, а мама — через месяц, при первой бомбежке Вуковара. Где Ружица, я не знаю, но надеюсь, что она смогла выбраться — или, по крайней мере, что она не в той части города, которую уже захватили.

Те, кому удалось спастись с оккупированной четниками территории, рассказывают, что хорватов заставляют вешать на ворота белую тряпку — это значит, любой сербский солдат может войти и делать в этом доме что хочет. Обычно они хотят грабить и насиловать — а если взять уже нечего, то просто насиловать.

Я видел пятнадцатилетнюю девочку, сербы говорили ей: мы убьем твоего отца, мы убьем твою мать, мы убьем всех твоих братьев и выебем тебя и всех твоих сестер. Мы будем ебать хорватских шлюх, чтобы они рожали сербских детей. Сначала солдаты изнасиловали у нее на глазах мать, а потом заставили женщину смотреть, как насилуют ее дочь. Она говорит, что это длилось шесть часов, хотя я не представляю, как отсчитывать время в таком аду.

Теперь мы знаем: сербы — не люди. Даже немцы, о которых рассказывал дедушка Драго, не делали того, что творят проклятые четники.

Мы проиграли — но мы до последнего сражались за Вуковар. Мы превратили его в новый Сталинград, в памятник нашему героизму, нашему мужеству, нашей любви к родине, к нашей несчастной Хорватии.

Пускай сербы захватят город — придет время и наши войска выбьют их отсюда. По всей стране хорваты штурмом берут казармы, захватывая все больше вооружения Югославской армии. У нас уже есть танки и артиллерия — и я верю, что рано или поздно мы освободим наш город.

Когда-то это был очень красивый город. Сейчас от пыли, осколков и гор щебня невозможно пройти по улице. Мы с Зораном и капитаном Валеком с трудом преодолеваем завалы — майор приказал вывести всех из укрытия, почти разрушенного при последней бомбежке, и перевести в более безопасное, в нескольких кварталах. Мы также должны досмотреть всех этих людей — капитан подозревает, что среди них могут быть сербы, которые наводят артиллерийский огонь на наши позиции.

Я не сомневаюсь, что среди тех, кто прячется в убежище, есть сербы — их всегда было много в Вуковаре, — но не могу представить, чтобы они как-то могли связаться со своими: в убежище так тесно, что нельзя скрыть не то что рацию, даже клочок бумаги.

Мы спускаемся, и капитан кричит своим громовым голосом:

— Всем приготовиться к эвакуации!

Ему отвечает многоголосый плач — детский и женский. Люди понимают, что сербы близко — и знают, что их ждет, если они не спасутся.

Говорят, ополченцы ходят по захваченным улицам и скандируют: Слобо, Слобо, пришли нам салат! Мы убьем хорватов и съедим их мясо!

Я не удивлюсь, если окажется, что сербы в самом деле едят человечину.

Мы с Зораном начинаем проверку документов, хотя я не вижу в этом смысла — люди так исхудали, что их невозможно опознать на фотографии, возраст нельзя определить даже приблизительно: в этом городе подростки выглядят как старики. В лучшем случае я пойму, если мужчина покажет паспорт женщины, — но любой сербский шпион, конечно, давно уже обзавелся подходящим документом.

Внезапно Зоран кричит: Капитан, сюда! — Валек переступает через лежащих и направляется к испуганной паре. Сразу видно — муж и жена, сколько им лет, разумеется, нельзя понять, но по тому, как женщина придерживает мужчину за локоть, я понимаю, что они уже давно вместе. Это очень нежное, бережное движение, такое бывает только у тех, кто давно вместе, но все еще любит друг друга… Наверное, даже сильнее, чем в молодости.

— Это сербы, капитан, — говорит Зоран, — посмотрите, что я нашел.

Он протягивает Валеку какую-то бумажку. Я подхожу поближе: это фотография мужчины с густой бородой, такой, какую носили четники во время войны.

— Это мой сын, — говорит мужчина, — он хороший человек, он сейчас в Германии.

— Твой сын — сербский националист, — отвечает Валек и приказывает: — Покажи, что еще у тебя есть!

Дрожащими руками мужчина выворачивает карманы. Валек поднимает с пола несколько купюр.

— Немецкие марки, — говорит он. — Откуда они у тебя, сербский выродок?

— Сын прислал из Германии, — отвечает мужчина, — я же сказал, он сейчас в Германии.

— Заткнись! — Валек поворачивается к женщине: — А что у тебя? Выворачивай карманы, мы не сербы, мы не обыскиваем женщин.

Я отворачиваюсь. Даже если эти двое — сербские шпионы, есть что-то неправильное в том, как капитан говорит с ними.

— Что это за таблетки?

— Это мои лекарства, — слабый женский голос, — у меня диабет, и это…

— От диабета нужны уколы! А это — яд, чтобы отравить воду и убить нас всех!

— Товарищ капитан… — начинает мужчина, но Валек с размаху бьет его по лицу. Потом поворачивается ко мне: — Выведи их отсюда, мы должны отвести их к майору.

Мне хочется спросить почему я? Ведь их обнаружил Зоран! — но я знаю, что приказы не обсуждаются. Я вскидываю на плечо автомат и говорю старикам:

— Пойдемте, майор Габор разберется.

Старики бредут к выходу, капитан велит мне подойти и кричит Зорану присмотреть за этими двумя.

Нагнувшись к самому уху, он говорит:

— Не надо к майору, у него и без этих дел полно. Отведи их на соседнюю улицу и прикончи.

Онемев, я гляжу на него.

— Это приказ, — говорит Валек, — выполняйте, рядовой Ракович.

Мы выходим на улицу. Я помогаю старикам перебраться через гору щебня. Я еще не знаю, что я буду делать, но в любом случае надо увести их отсюда. Хотя бы эту часть приказа я могу выполнить.

Артиллерийская канонада разносится над городом. Женщина прикрывает голову руками, мужчина мелко крестится. Я киваю в сторону узкого прохода между горой битой черепицы и обвалившейся стеной — мол, туда. Старики, поддерживая друг друга, идут указанным маршрутом.

На то, чтобы дойти до соседней улицы, у нас уходит пятнадцать минут. Я не верю, что они шпионы, и не верю, что их нужно расстрелять. Но я должен выполнить приказ. Это война, невыполнение приказа — это измена. Поэтому я веду их туда, куда велел капитан, — и, только когда мы приходим на место, понимаю, что медлить больше нельзя. Я скидываю автомат с плеча.

— Мы идем в штаб? — спрашивает старик.

Я качаю головой.

— Нет. Капитан Валек велел мне расстрелять вас. Извините.

Я думал, они испугаются, заплачут, попытаются убежать… но, похоже, они устали бояться: их сгорбленные фигуры и понурые лица не изменились, словно они не слышали моих слов.

Но нет, все-таки слышали — потому что женщина тихо говорит:

— Но ты ведь не будешь этого делать, сынок?

Моя мама погибла в июне, отец — в мае. Больше никто не имеет права называть меня сынок — но от слов этой старой женщины словно что-то лопается у меня в груди. Руки трясутся, автомат ходит ходуном.

В этот момент я понимаю: сейчас я ослушаюсь приказа. Я их отпущу. Не знаю, как они выживут в этом городе, — но на моих руках не будет их крови.

Скажу капитану, что сделал все как надо — вряд ли он будет проверять, а если даже и проверит, то велика ли разница — расстреляют меня сегодня свои или через несколько дней прикончат сербы?

Я качаю головой.

— Не буду, — потом показываю рукой вниз по улице и говорю: — идите.

Мужчина наклоняет голову, словно в благодарном поклоне.

— Спасибо, — говорит женщина и, поддерживая друг друга, они спешат, с трудом обходя горы щебня и битого кирпича. Я смотрю им вслед, когда громовой ор капитана Валека оглушает меня, почти перекрывая несмолкающую канонаду:

— Давай, Никола! Стреляй! Это попытка к бегству! Стреляй, а то уйдут!

Я оборачиваюсь. Капитан спешит, взяв автомат наизготовку: дуло колеблется, выбирая цель, указывая то на меня, то на двух стариков.

— Рядовой Ракович, — кричит капитан, — ты что, не понял приказ?

Словно в кино — замедленная съемка, крупный план — я вижу, как указательный палец Валека сгибается на спусковом крючке, неотвратимо, безнадежно, предвещая автоматную очередь, от которой некуда укрыться. Я понимаю: сначала он убьет меня, а потом — этих двоих.

Я не смогу их спасти. И значит, у меня нет другого выхода.

Я поднимаю «калашников» и стреляю.

Я попадаю женщине в голову, она падает и, так и не достигнув земли, повисает, вцепившись в руку мужа. Старик пытается поднять ее, обняв за плечи, а потом оборачивается — и новая автоматная очередь вспарывает его грудь.

Они лежат в десяти метрах от нас, лежат, словно две поломанные тряпичные куклы.

— Я уж думал, ты не выстрелишь, — говорит капитан.

Я тоже думал не выстрелить, безмолвно отвечаю я.

Думал — но все-таки выстрелил. Выстрелил и теперь знаю: если меня не убьют в ближайшие дни, если меня не запытают до смерти враги, если свои не расстреляют за измену, если я выживу в этой треклятой войне, если я хоть как-то выживу, то через все оставшиеся мне годы пронесу память об этих двух автоматных очередях, на всю свою ничтожную жизнь запомню, как два старика удалялись по улице разрушенного города, как смерть, нелепая и бессмысленная, черным дулом смотрела им вслед, а женщина придерживала мужа за руку, словно цепляясь за свою единственную, свою последнюю надежду.

На следующий день погиб под обломками рухнувшего дома капитан Валек. Еще через два дня пал Вуковар. Нам с Зораном не удалось выбраться из города, так что мы сначала просидели несколько месяцев в концлагере Велепромет, а оттуда нас перевели в Сербию, где продолжались пытки и допросы. Я сознавался в преступлениях, в которых не был виновен, но ничего не говорил о бессмысленном убийстве, совершенном в последние дни осады Вуковара. В 1992 году Сербия и Хорватия обменялись военнопленными, я вернулся туда, где когда-то был мой дом. Зоран, как и многие, не дожил: однажды не вернулся с допроса — то ли запытали до смерти, то ли перевели умирать в другой лагерь, так что я так и не знаю, ни где он погиб, ни где сербские изверги закопали его труп. Скорее всего, сбросили в общую могилу, неизвестную могилу, которая по сей день ждет, когда вода, к восторгу и ужасу местных детей, размоет землю и безымянные кости явятся на свет Божий, ждет, когда безвестные останки предстанут пред теми, кто давно их забыл, пред теми, кто никогда и не знал о них, ждет, когда позабытые мертвецы безмолвным напоминанием возникнут перед потомками жертв, перед внуками палачей.

В Хорватии я разыскал Ружицу: после рассказа о том, что она пережила, избиения и пытки, выпавшие на мою долю, показались мне не заслуживающими упоминания. Когда в ноябре 1995 года Эрдутское соглашение вернуло Хорватии многострадальный Вуковар, мы оба уже давно покинули страну, переставшую быть нам родной. Перед отъездом Ружица сказала: я хочу забыть то, что было со мной, — и я кивнул понимающе — мне тоже хотелось забыть, хотелось так сильно, что я не заметил, как избавился от воспоминаний о том проклятом ноябрьском дне, о двух стариках, сломанными куклами оседающих на изувеченную мостовую, избавился так надежно, что сам не знаю, когдаименно я сумел об этом забыть. Тридцать пять лет назад? Тридцать семь? Тридцать девять?

Но сегодня ко мне внезапно вернулась память — и почему-то я верю, что теперь воспоминания об этом преступлении пребудут со мной если не вовеки, то уж точно до конца моей бессмысленной и бестолковой жизни.

Такова ноша, которую я обречен нести… не как Иисус — свой крест, нет, как Каин — свою печать, как Сизиф — свой камень. Нести, как любой грешник несет груз грехов, вину перед живыми и мертвыми, перед Богом и самим собой.

Ночь спускается на город, одно за другим гаснут окна, лишь в одном горит свет. Там, за темным стеклом, сидит старый человек, слезы текут по щекам, руки трясутся, бутылка сливовицы пуста. Он глядит на свою жизнь — пустую, лишенную смысла жизнь, из которой вынули самое главное, самое страшное, что он совершил.

Когда первые лучи солнца пробиваются сквозь утренний сумрак, старик выходит из дома. Неуверенным шагом идет по улицам, и в предрассветном тумане сквозь обновленные фасады проступает память о развалинах, напоминание о руинах сорок пятого года, о времени, когда Германия казалась навсегда уничтоженной, расчлененной, обреченной вечно искупать свою вину и свое поражение.

Готический собор возвышается над площадью, словно указание на необъятность мира, словно глядящая в небо гигантская гроздь сталагмитов. И вот старик выходит на площадь, нетвердо поднимается по лестнице туда, где резные каменные фигуры в три уровня охватывают запертые, обитые литым железом церковные двери. Он всматривается в каменное кружево — в католическом детстве он знал все эти сюжеты, но за прошедшие годы невольного атеизма забыл слишком много и узнает лишь главное: первый грех и первое убийство, всемирный потоп и Ноев ковчег, распятие и воскресение, нисхождение в ад и последний, самый страшный, Суд, тот, что ждет его папу и маму, Милену и ее Гюнтера, Изабеллу и ее клиентов, Ружицу и ее насильников, капитана Валека и Зорана, сербов и хорватов, Милошевича и Туджмана, тех, кто заседал в Совете Европы, в ООН, в парламентах и правительствах, тех, кто убивал своими руками, тех, кто приказывал убивать, и тех, кто не мешал убивать; Суд ждет тех, кого убили на его войне, тех, кого убили в сотнях и тысячах войн, которые были до нее и будут после, войн, о которых пишут книги и снимают фильмы, войн, о которых помнят лишь те, кто в них сражался и выжил, — но и выжившие помнят не всё, ибо память человеческая милосердна и пластична, теперь старик хорошо это понимает, даже слишком хорошо, потому что теперь он знает, что прежде всего Суд ждет его самого, Николу Раковича, шестидесяти пяти лет, гражданина ФРГ, холостого, бездетного, ничего не сделавшего в своей жизни, что можно было бы оставить миру — или хотя бы предъявить в оправдание своего малодушия, своей трусости, своего преступления.

Старик смотрит на каменный лик Иисуса, вот он, Милосердный Судья, единственный, кто в самый страшный, самый последний миг может подарить грешнику невероятный шанс на избавление от вечных мук, на Божественное спасение. Но каменный лик на фасаде старинной церкви слишком суров, и старик понимает: здесь для него нет надежды.

И тогда он опускается на колени и начинает молиться, сперва с трудом вспоминая латинские слова — Pater noster, qui es in caelis, sanctificētur nomen tuum, — но постепенно переходя на родной язык, язык, единый в двух лицах, язык, когда-то объединявший два народа, которые позволили жажде независимости увлечь себя в бездну, запятнать тысячами преступлений, больших и малых. Ты видишь, Господи, шепчет старик, вот он я, плоть от плоти моей страны, я могу покинуть ее, но не могу изгнать из своего сердца. Ее преступления — это мои преступления, и если есть у нее надежда на спасение, то есть она и у меня. Господи, Ты знаешь, я много грешил и часто грешил по мелочи, но я убивал, Господи, и, Ты знаешь, убивал не только врагов, но и невиновных, и я знаю, что я убил их не по ошибке, не в помрачении, нет, убил из трусости, из малодушия. Ты говоришь, что убийство — смертный грех, но если так, то трусливое убийство — это смертный грех, которому нет прощения, нет иного прощения, кроме того, которое только Ты можешь даровать в своей безграничной и неизреченной милости. Ты видишь, Господи, я грешил — но я еще при жизни был наказан за это, нет, не пытками, не издевательствами в Велопромете, в конце концов, это заняло всего лишь несколько месяцев, нет, Господи, я говорю обо всей своей жизни, пустой и бессмысленной, жизни без милосердия, без любви. Мне всего шестьдесят пять, Господи, у меня еще есть время, и потому я прошу Твоей милости, прошу Тебя принять слова раскаяния, принять раскаяние, рвущееся из моего сердца, прошу у Тебя, Господи, любой кары, которую Ты сочтешь соразмерной сотворенному мною, и клянусь, что приму ее и приму с благодарностью, приму, чтобы только вернуть смысл моей жизни, вернуть то, чем она должна была стать, хотя бы на годы, что мне остались, дабы прожить ее такой, какой Ты задумал ее для меня.

Старик молится на ступенях собора, слезы текут по морщинистым щекам, восходящее солнце рассеивает утренний туман, разгоняет предрассветный сумрак, заливает небесным светом площадь. Теперь, если бы старик обернулся, он увидел бы тут и там стоящих на коленях людей: каждый что-то бормочет, молит о спасении, несет Богу свои грехи, свою вину, свое раскаяние.

Собор возвышается над ними, каменный лик по-прежнему недвижим, слова молитв тают в утреннем воздухе, сверкающий шар поднимается все выше, солнечный свет обволакивает коленопреклоненные фигуры мерцающим золотистым сиянием, и, возможно, это и есть единственный ответ на мольбы, может быть, это и есть обещание спасения, божественное милосердие, самое последнее отпущение грехов.

Но они не замечают ни света, спустившегося с небес, ни тех, кто, преклонив колени, молится рядом: погруженные в себя, они снова и снова повторяют слова раскаяния и вины, и каждый видит лишь свои грехи, свои преступления. Они ничего не замечают — и вот тускнеет золотистое сияние, солнце занимает место на небосводе, астрономически положенное ему сегодня, горожане привычно стекаются на площадь и удивленно смотрят на десятки молящихся, почему-то пришедших сюда именно в этот день, когда нет ни престольного праздника, ни пугающих новостей, что обычно располагают к молитве и покаянию. Может, какая-то новая секта? Или, как говорили раньше, флешмоб? Люди в недоумении пожимают плечами, а молящиеся один за другим поднимаются с колен, чтобы раствориться в будничной толпе, унося с собой свое страдание и свою вину.

Никто из них не получил ни прощения, ни надежды.

И потому им предстоит трудный день — сегодня, и завтра, и на будущей неделе, и до конца года, и до самого последнего часа, до тех пор, пока с ними пребывает недавно обретенное знание, безжалостное знание о самих себе. Эта тяжелая ноша не каждому по силам: кто-то надорвется, кто-то свернет шею, кто-то отчается, но другие, возможно, придумают что-нибудь, изобретут новый способ забывать — и опять на много лет избавятся от того, что туманным утром заставило их опуститься на колени и безответно молиться перед закрытыми дверями пустого собора.

2. Облака никогда не врут

10–12 сентября

И вырос он и не мог ответить на вопрос, верует ли он в Господа, умершего за грехи наши, ибо родился на исходе безбожного века, двадцатого от рождения Спасителя и первого от дурной вести, принесенной германским отшельником из далекой пещеры в Байройте или Таормине. И вырос он тем, кем он вырос, ибо было у него две бабушки и обе они воевали за душу его не на живот, а на смерть.

И первая бабушка его, урожденная Мари-Бернадетт де Барийон, водила его на мессу каждое Рождество, Богоявление, Благовещение и Пасху, а если бы не родители его, то водила бы каждое воскресенье, ибо церковь была всего в пяти минутах езды от замка, где жила она и куда отправляли его из Парижа каждые два месяца, когда в школе его случались каникулы. Церкви сей было чуть более пятисот лет, и звуки органа гулко и глухо разносились под готическими сводами, оставаясь в памяти мальчика куда лучше, чем слова проповеди и тексты латинских молитв, кои повторял он вместе с немногочисленными прихожанами, следя, как движется вдоль строки, черневшей на желтой странице ветхого молитвенника, бабушкин указательный палец, тронутый первыми морщинами, украшенный старинным перстнем, столь же скромно-безупречным, как и сдержанный маникюр.

Узнав же об этих визитах, вторая бабушка его, урожденная Ольга Барановская, принялась читать ему Мальро, Камю и Сартра и делала это в том возрасте, когда сверстники его едва-едва продирались сквозь первые тома переводной британской книги, коей суждено было стать священной для их поколения, ибо в невинности своей они принимали ее за сказку, не зная, что книга сия тоже повествует о смерти и воскрешении мальчика, не знавшего Отца своего.

И вырос он тем, кем он вырос, ибо в детстве его на каждую органную ноту приходилась цитата о смерти Бога и пустых небесах, а каждая молитва была уравновешена рассуждением об экзистенциальном одиночестве и безжалостной свободе, коя позволяет считать героем матереубийцу Ореста и воображать счастливым про́клятого Сизифа. И потому хотя он и не знает, верует ли во Спасителя, принявшего на себя все грехи людские, но зато и не чувствует, что Бог оставил его, ибо Тот, Кто никогда не был с тобой, не может тебя и оставить — сей силлогизм в равной мере дарует успокоение адептам как атеизма, так и целибата.

Впрочем, никогда Тьерри де Шайю не познать прелестей и соблазнов целибата, ибо, даже если не упоминать женщин, с коими сходился он во грехе в прошлые свои годы — юные и не столь юные, — он уже несколько месяцев счастливо женат на Соне Бланк, двадцатипятилетней голубоглазой американке, с коей проживает в большой квартире в шестом арондисмане города Парижа, звавшегося Лютецией во времена первого своего епископа, священномученика святого Дионисия, почитаемого местными жителями под именем Сен-Дени.

И вот наступает это утро, последнее утро перед долгожданным отпуском, утро, которое Тьерри будет вспоминать много раз, воскрешая в памяти привычную утреннюю сцену: он макает круассан в кофе, а Соня ест смесь из био-киноа, био-булгура и еще какого-то био-что-то-там, самого полезного для здоровья в этом сезоне, но потом все-таки хватает оставшийся круассан, и Тьерри смеется, потому что считает, что диета Соне ни к чему, она еще слишком молода, и Соня тоже смеется, и ее смех, по-девичьи звонкий и по-американски громкий, вторит сдержанному смеху Тьерри, сливаясь в мелодию любви, счастливой и веселой, а потом Соня бросает быстрый взгляд на часы, которые висят тут же, в не по-парижски большой кухне, гордости Тьерри. Пять лет назад ее обустроил Жан-Франсуа, архитектор, про которого Марьон говорила, что он достаточно молод, чтобы одновременно быть талантливым и не слишком дорогим. Да, в этом она не ошиблась — и после полугода и скольких-то тысяч евро Тьерри получил интерьер, где углеродная керамика сочеталась с металлом, состаренным в стимпанковском стиле, а антикварные стулья пятидесятых годов стояли вокруг резного дубового стола, привезенного из Нормандии, где в загородном доме он ждал своего часа лет сто, если не двести. Те, кто впервые попадал на эту кухню, не могли удержаться от восторженного восклицания, и одна лишь Соня в свой первый визит осталась равнодушной, потому что только недавно прилетела из Калифорнии и еще не знала, что обычная парижская кухня не превышает по размеру американской ванной, — потому ей и было трудно понять, с чего это Тьерри так гордится всей этой эклектикой, напоминавшей ей замок Хёрста. Потом, когда Соня почувствовала себя хозяйкой в этой квартире, она полюбила кухню, но не за причудливый интерьер, а за солнечный свет, что струился из большого окна в часы завтрака и прорезал косыми лучами утренний воздух, разделяя надвое нормандскую столешницу.

Сидя на половине, погруженной в тень, Тьерри смотрит, как утреннее сияние обволакивает Соню словно на картинах прерафаэлитов. Она сидит простоволосая, растрепанная, заспанная, без косметики, в домашнем шелковом халате, запахнутом так небрежно, что при неосторожном движении открывает то одну, то другую грудь. У всех женщин, которых знал Тьерри, левая и правая груди отличались формой или размером, и небольшие груди его жены — не исключение. Они различны, но каждая по-своему безупречна.

По крайней мере, так видит их Тьерри.

Оставив на тарелке надкушенный круассан, Соня вскакивает — до выхода осталось часа полтора, а она еще не начинала собираться. Тьерри, конечно, полностью готов, чемоданы упакованы еще вчера, а сегодня, пока Соня спала, он сделал зарядку, принял душ, еще раз проверил, что ничего не забыл, — и вот теперь неспешно пьет кофе, предвкушая, как будет наблюдать за Соней, примеряющей бюстгальтеры и трусы: предметы туалета, которые никто не увидит ни по дороге, ни в финальной точке их маршрута.

В такие минуты Соне лучше не мешать — и Тьерри завороженно наблюдает, как ее утренняя томность сменяется сосредоточенной и немного нервной грацией, и у него внутри нежность, восхищение и любовь ветвятся, объединяются и снова ветвятся — и в конце концов словно ручьи в весеннем лесу сливаются в неразрывный поток, и этот поток и есть его Соня, возлюбленная и жена, составленная из нежности, любви и восхищения, которые зародились три года назад, когда они впервые встретились. Теперь они, веселясь, вспоминают, что совсем не понравились друг другу. Надутый и серьезный индюк, говорит Соня. Дурно воспитанная безбашенная оторва, отвечает Тьерри, и они смеются, потому что знают: это только видимость, пускай Тьерри и сейчас то и дело напускает на себя серьезность, а Соня, когда устанет или выпьет больше обычного, становится типичной молодой американкой — очаровательной в своей природной естественности, но слишком яркой и громкой, почти вульгарной по меркам Парижа, города приглушенных тонов, сдержанной элегантности, бесконечно сменяющих друг друга оттенков серого, своего фирменного, любимого цвета. Это цвет парижских шарфов и кардиганов… цвет аристократических ренессансных особняков, доходных османовских домов, офисных центров Дефанса, цвет стали, стекла и бетона, холодной речной воды, низкого зимнего неба, замерших и замерзших облаков, сгущающихся туч, начинающегося дождя, влажного вечернего воздуха… цвет промозглых сумерек, заставляющих теснее прижиматься друг к другу супругов и любовников, искателей эротической разрядки, случайного секса, дружеской забавы, вечной любви… цвет глаз, затуманенных желанием, полуприкрытых за мгновение до поцелуя… трепещет на радужке тень ресниц, перед тем как веки опустятся театральным занавесом, скрывая голодный, лихорадочный блеск зрачков… опустятся веки, приоткроются губы, запрокинется голова, и ты будешь впитывать чужое дыхание, согреваться чужим теплом, позволяя этому теплу и дыханию подарить тебе эфемерную надежду на спасение, призрачный шанс на иллюзорное, мимолетное счастье… счастье, доступное только тем, кто влюблен, кто приник друг к другу, затерялся в сумерках великого города, исчез, растворился, скрылся от чужого взгляда, словно тусклый жемчуг в перламутровых недрах приоткрытой раковины, словно две звезды, чей свет гаснет, не в силах преодолеть плотность ночных туч серого парижского неба.

Сейчас, впрочем, ни вечера, ни туч — отражение сентябрьского солнца вспыхивает в окнах дома напротив, и, когда их створки распахиваются, солнечные зайчики пробегают по оштукатуренным стенам, антикварной мебели, высокому потолку, прорезанному коричневыми балками, старыми и корявыми. Если бы у меня был кот, думает Тьерри, он бы гонялся за этими отблесками, словно за мышами. Но кота нет — Тьерри с Соней слишком часто уезжают, чтобы заводить домашних животных. Правда, Соня намекает, что хорошо бы завести ребенка, и тогда кому-нибудь надо будет присматривать за ним, заодно можно приглядеть и за котом, так что — где ребенок, там и кот, да к тому же дети любят мягкое и пушистое.

Интересно, какой матерью будет Соня? Трудно представить ее матроной, серьезной женщиной, потолстевшей после родов, утратившей юную игривость и трогательную хрупкость, непривычную для Тьерри, который после давней истории с Кристин утратил вкус к юным худощавым девушкам. Десять лет его подружки были не так чтобы толстые, но крупнее Сони килограммов на десять—пятнадцать. И, кстати, все были старше Тьерри хотя бы лет на пять, а Марьон — так на все пятнадцать.

Странно получилось, правда? Спал только с полными, опытными, взрослыми женщинами, а вдруг — хлоп! — и завел роман с девчонкой, на пятнадцать лет моложе, худенькой, узкобедрой, с маленькими грудками, тонкими запястьями. Она была совсем не в его вкусе, и вначале этот роман казался Тьерри каким-то нелепым, да, нелепым и неуместным, особенно если учесть, что Сонины родители — Эндрю и Маша Бланк — были его непосредственными нанимателями, классическими американскими боссами, вырастившими из своего стартапа компанию столь успешную, что ей понадобился французский филиал, главой которого и оказался Тьерри, когда через полтора года после начала работы предыдущий директор, Жером Клебер, покинул компанию со скандалом, который едва удалось замять. Иными словами, у Тьерри в «Бланк Пейдж» были все шансы на дальнейший взлет, так что он уже нацеливался на глобальный хедквотерз, когда появилась Соня и выяснилось, что ошибаются те, кто считают, что спать с дочкой хозяев полезно для карьеры: его продвижение застопорилось, и Тьерри мог рассчитывать только на ежегодные бонусы, оговоренные до того, как он стал потенциальным членом семьи; бонусы и еще опционы, которые пять лет назад он внес в рабочий контракт по мудрому совету Марьон.

Тьерри прикидывает, что через пару лет получит на этих опционах больше, чем заработал за все годы работы, — конечно, если капитализация «Бланк Пейдж» будет расти в том же темпе, что сейчас.

Но этим утром Тьерри не думает ни о деньгах, ни о карьере — он влюбленно смотрит, как Соня, чуть прихрамывая, пересекает комнату. Похоже, трусы уже выбраны, хотя и скрыты под черной юбкой — длина до колена, без разреза, довольно строгая. Да и с бюстгальтером Соня определилась: спортивный топ, без украшений, плотная эластичная ткань прижимает Сонины груди так, что они становятся почти плоскими, словно устыдившись своей красоты. Впрочем, Тьерри знает: дело не в эстетике и не в эротике, топ просто удобней, а какой-нибудь Agent Provocateur придуман не для женщин, а для мужчин, как каблуки в Европе XX века или бинтование ног в древнем Китае. Поэтому Тьерри радуется, когда Соня надевает что-нибудь игривое и кружевное: раз такое носят только ради мужчин, то, значит, Соня разоделась так ради него, ведь других мужчин у нее нет, в этом Тьерри почему-то уверен.

Конечно, в поездки Соня надевает топ, тем более сегодня, когда дорога предстоит дальняя и, несмотря на бизнес-класс, тяжелая: «Люфтганзой» до Берлина, потом «Сингапурские авиалинии» и пересадка на какого-то локального оператора, который доставит их на тихоокеанский архипелаг, где их встретят, посадят на поезд и после этого вертолетом отправят на тропический остров, затерянный среди сине-зеленого нигде морских волн. Сутки с лишним, убиться можно! Реализую опцион, думает Тьерри, и куплю себе прайвет джет, будем тогда летать без дурацких стыковок, с комфортом, и одеваться можно будет как угодно, хочешь — ходи топлес, в шелковом халате, хочешь — совсем голой.

Он представляет Соню голой и снова спрашивает себя: как же так получилось? Был равнодушен к американкам, старался избегать русских, терпеть не мог юных красоток на грани анорексии… Его раздражали все эти как бы трогательно-тонкие ручки, беззащитно выпирающие ключицы, маленькие, по-педофильски детские грудки, плоский животик… Другие мужики заводятся от этого, а Тьерри вспоминал Кристин, и едва зарождавшееся желание тут же исчезало.

Но ведь почему-то я выбрал Соню… Не фигура, не возраст, не статус… Но до сих пор при взгляде на нее перехватывает дыхание, замирает сердце — а потом, стремясь наверстать, бьется так неистово, словно перебрал кокаина.

Наверно, это и есть любовь — когда сердце пытается пробить грудную клетку, чтобы выскочить наружу, упасть в раскрытые Сонины ладони, пульсировать в такт движению крови в ее венах — голубоватых, просвечивающих сквозь белую тонкую кожу.

И так каждый раз, стоит ее увидеть. Вот и сейчас что-то стукнуло в груди — а это Соня прошла в глубине коридора, и сердце бьется влюбленно, пока сознание отмечает, что она поменяла юбку на джинсы, надела белую блузку и темный жакет, заколола наверх светлые волосы — она в самолете всегда надевает шапочку, чтобы не продуло, с длинными волосами неудобно — ну да, я все знаю про ее привычки, наверное, это тоже любовь.

Почему я люблю ее? Видимо, так получилось.

Бывают в мире необъяснимые вещи.

А она меня —почему? Тоже — так получилось? Это даже не необъяснимо, а чудесно. Самое что ни на есть настоящее чудо. Хорошо, что оно случилось со мной, спасибо Тебе, Господи, что Ты послал нас друг другу и дал нам возможность быть счастливыми.

И вам тоже спасибо, пустые небеса им. Ж.-П. Сартра и бабушки Ольги.

Тьерри вытаскивает в прихожую три больших чемодана — один свой и два Сониных («Ты не сказал, какая там погода, я взяла вещей с запасом». — «Что значит не сказал? Это почти экватор, там испепеляюще жарко!» — «Ну, не буду же я разбирать чемодан!» — «Нет, что ты, милая, не надо конечно, полетим так».), вызывает такси, выкатывает багаж к лифту и ждет Соню, которой осталось только надеть сделанные на заказ кроссовки, в которых настолько незаметно, что она хромает, что первые месяцы после знакомства Тьерри не подозревал о ее хромоте, пока они впервые не оказались на званом вечере — почти светский раут, высшее общество, старые деньги, строгий дресс-код. Тьерри пришел чуть опоздав, нашел глазами Соню. Она выглядела сногсшибательно: платье от «Вивьен Вествуд», прическа от Дэвида Малле, «Прада» на высоком каблуке. Заметив его, Соня шагнула навстречу, и, увидев, что она припадает на левую ногу, Тьерри легонько поддержал ее за локоть, спросив: что случилось? Вывихнула лодыжку? Может, ну его, это суаре, поедем к врачу? Соня рассмеялась, мол, всё в порядке, ничего не случилось — такой уж родилась, левая нога короче на три сантиметра, ничего не поделать. Говорят, в детстве можно было исправить, но у родителей, ты не поверишь, не было денег, а потом уже было поздно: кости выросли, скелет сформировался, — но зато теперь у нее две дюжины корректирующих кроссовок всех фасонов и моделей. Жаль, «Прада» не делает ортопедическую обувь, и, когда надо выглядеть по-настоящему шикарно, приходится весь вечер стоять или, как сейчас, опираться на руку кавалера.