3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Was, wenn du feststellst, dass du in der Vergangenheit eine untergegangene Religion retten sollst? Was, wenn du kein bisschen spirituell veranlagt bist und die Götter am liebsten zum Teufel schicken würdest? Was, wenn dein Leben davon abhängt? Das römisch besetzte Pompeji, die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Köln im Jahr 1968 und zu unserer Zeit. Vier verschiedene Welten ... Und doch sind sie miteinander verknüpft. Anna glaubt weder an Reinkarnation, noch an die Existenz antiker Gottheiten oder magischer Hexenzirkel. Warum also trifft es ausgerechnet sie? Und wieso wacht sie jeden Morgen mit neuen Verletzungen auf? Ist es wirklich die Vergangenheit, die in ihr Leben greift, oder dreht sie schlichtweg durch?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum:

Qindie

Über die Autorin:

Ein wichtiger Hinweis und ein Dankeschön

Prolog

Pompeji

Köln, 2010

Köln, 2010

Köln, 2010

Köln, 2010

Salisbury, Südengland

Köln 1968

Köln, 2010

Köln, 2010

Köln, 1968

Köln, 1968

Noch fünf Tage

Noch vier Tage

Noch drei Tage

Noch zwei Tage

Der letzte Tag

Epilog

Regina Mengel

Mysterien der Zeit

---------------------------------------------------------------

Impressum:

Copyright © 2012 Regina Mengel, Köln

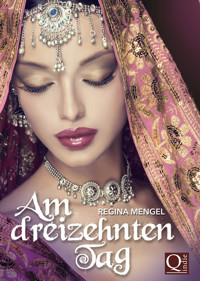

Covergestaltung: Regina Mengel

Coverfoto © sborisov – Fotalia

Lektorat: Florian Tietgen - Satzklang

Alle Rechte liegen bei der Autorin.

Kontakt:

E-Mail: [email protected]

Regina Mengel, Bruchstr.52, 50259 Pulheim

Homepage: www.wortentbrannt.de

Qindie

Qindie steht für qualitativ hochwertige

Indie-Publikationen.

Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel!

Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen

Besuchen Sie unsere Website.

http://www.qindie.de/

Über die Autorin:

Regina Mengel erblickte 1966 in Wuppertal das Licht der Welt, zog aus, das Glück zu finden und landete in Köln. Dort verdiente sie lange Zeit ihr täglich Brot als Wortjongleurin im Vertrieb.

Geschichten begleiteten ihr Leben, doch erst im Jahr 2010 machte sie ernst.

Neben Fantasyromanen schreibt sie auch Kinderbücher und freche Frauenromane. Unter dem Pseudonym Tessa Hansen erscheinen ihre Bücher im Insel Verlag.

Wer mehr über Regina Mengel wissen möchte, ist herzlich auf ihre Homepage eingeladen.

Ein wichtiger Hinweis und ein Dankeschön

Es gab da mal einen Roman, der hieß „Wunden der Zeit - Auf dem Rücken des Nordwinds“. Bei diesem Roman handelte es sich um meinen Debutroman. Ein freundlicher E-book-Verlag hatte sich seiner angenommen und ihn als Serial und Gesamtausgabe herausgebracht.

Nun habe ich mir das Buch noch einmal gründlich vorgeknöpft und einige Euros in die gelungene Arbeit eines hervorragenden Lektors, Florian Tietgen, investiert. Dank der Hilfe von Florian hat das Buch nun nicht nur ein Facelifting bekommen, sondern wurde quasi runderneuert. Es sind Kapitel hinzugekommen, andere sind weggefallen, einzelne Figuren haben neue Facetten bekommen und natürlich habe ich auch noch einmal tüchtig an Handlung und Spannungsbogen gefeilt.

Auf das, was bei dieser Überarbeitung herausgekommen ist, bin ich stolz. Aber ein Buch ist immer auch ein Gemeinschaftswerk. Selbstverständlich haben meine Testleser, besonders Dani und Sonja, und viele weitere gute Freunde ihren Anteil daran. Ich danke Mary und Asta für die liebevolle Unterstützung, eure Geduld mit jedem meiner Manuskripte und eure Fähigkeit mir immer wieder Mut zu machen. Ein Riesendank gilt auch meinem Mann, der mein größter Fan und gleichzeitig mein größter Kritiker ist. Und da gibt es noch so viele andere Menschen, vor allem die übrigen Letterratten Oli, Tom, Thomas, Martin, Gerd, Birgit, Sylvia, Brigitte und Birgit. Ohne euch und eure kritischen Anmerkungen gäbe es das tolle Cover nicht.

Prolog

„Ich möchte lieber Karos“, bat das kleine Mädchen und wies auf ein rot-schwarz gemustertes Kleid, das an einer Puppe im Schaufenster hing. Die Frau an ihrer Seite runzelte die Stirn.

„Einfältiges Balg“, sagte sie schließlich. In ihrer Stimme lag Kälte. „Auch du wirst Schwarz tragen, wie es sich gehört.“ Sie umfasste die Hand des Kindes mit festem Griff und stieß es durch die Tür in das Kaufhaus.

An diesem Morgen titelte die Bildzeitung: „Das Drama von Köln! Familienvater stürzte sich vom Kirchturm!“

Drei Tage später versammelte sich die Trauergesellschaft um die Grabstelle, während der Sarg in das Erdloch abgelassen wurde. Am Rand der Grube stand die Frau. Stumm betrachtete sie die Anwesenden. Ein zufriedener Ausdruck lag auf ihrem Gesicht. Neben ihr starrte das Mädchen in die Dunkelheit des Grabes. Ein schwarzes Kleid umhüllte ihre magere Figur. Vor dem Hintergrund des Sonnentages wirkte sie beinahe wie ein Scherenschnitt.

Als das Mädchen die Hände vor die Augen schlug, entglitt ihr ein Taschentuch. Langsam schwebte das Tuch zu Boden. Zugleich sackte das Kind in sich zusammen. Ein Schrei durchbrach die Stille. Die Trauergäste scharten sich um die kleine Gestalt. Nur die Frau rührte sich nicht. Niemand bemerkte den Ausdruck, mit dem sie zu ihrer Tochter hinüber blickte - niemand, außer dem Mädchen selbst.

Als viele Stunden später die Nacht hereinbrach, schleppte sich das Mädchen allein die Treppe des Hauses hinauf, das sie von nun an nur noch mit ihrer Mutter teilte. Sie trat in ihr Zimmer. Auf der Bettkante sackte sie zusammen. Lange blieb sie so sitzen. Sie hielt eine Spieluhr im Arm, und während die Musik spielte, schaukelte sie mit dem Oberkörper vor und zurück. Immer wieder drehte sie den Schlüssel und immer wieder erklang die vertraute Melodie „Guten Abend, gute Nacht …“ Wie gern hätte das Mädchen den Vater umarmt, ihm einen Kuss auf die Wange gegeben, aber gleichgültig wie lange sie dort saß, der Vater kam nicht. Er käme nie wieder, das wusste sie und doch verweigerte ihre Seele diese Erkenntnis. Sie flüsterte ein paar Worte, die nur für die Ohren ihres geliebten Papas bestimmt waren. Schließlich stellte sie die Spieldose auf den Nachttisch und kroch unter die Decke. „Morgen früh, wenn Gott will …“

Sie träumte wie so oft in den letzten Nächten. Stets sah sie die gleichen Bilder, die immer gleichen Menschen bei den immer gleichen Verrichtungen, doch was sie sah, verstand sie nicht.

Eine dunkelhaarige Frau kniete in einer marmornen Halle. Vor ihr standen zwei Sessel, auf denen ein Mann und eine Frau von ebenmäßiger Schönheit Platz genommen hatten. Allein durch die Anwesenheit dieser beiden Personen schien die Halle zu erstrahlen.

Der Mann winkte die Kniende zu sich. Er sprach auf sie ein, aber die Worte verwehten, bevor das Kind sie hätte verstehen können. Es lauschte angestrengt, und wie zur Belohnung vernahm es das Ende der Rede.

„Du wirst dich unserer Begegnung niemals erinnern, doch wenn es so weit ist, wirst du deine Aufgabe erkennen. Du wirst keine Fragen stellen, sondern sie bereitwillig unterstützen, sie Gerechtigkeit und Vertrauen lehren. So soll dir unsere ewige Dankbarkeit gewiss sein. Nun gehe in Frieden und behalte alles, was ich dir offenbarte, verborgen in deinem Herzen, bis zu dem Tag, an dem sie zu dir kommt.“

Kurz darauf änderte sich das Bild. Immer noch sah das Mädchen die marmorne Halle und ihre über die Maßen schönen Bewohner. Aber dieses Mal stand eine blonde Frau vor den Sesseln. Sie wirkte trotzig und schien mit den Schönheiten zu argumentieren.

Das Kind konzentrierte sich auf die Worte, doch auch dieses Mal verstand es sie nicht. Es blieb ihm nur die Szene zu beobachten. Sie stritten, immer wieder schüttelte die blonde Frau mit dem Kopf. Nur nach und nach verebbte ihr Widerstand.

„Es geht ihr wie mir“, dachte das Mädchen. „Sie lassen ihr keine Wahl.“ Ohne es erklären zu können, fühlte sie sich der blonden Frau nahe. Sie spürte, dass sie ein Schicksal teilten.

Die Träume vergingen und das Kind fiel in tiefen Schlaf. Als es am Morgen erwachte, waren die Bilder wie stets verblasst. Nur Erinnerungsfetzen blieben zurück.

Pompeji

Teil 1

Herbst des Jahres 90 vor Christi Geburt

Delia stieg die Stufen hinauf und trat in die Schatten der Säulen. Entlang der Mauern des inneren Bezirks zog sich die Peristasis, ein umlaufender Kranz von weißen Säulen, die den figurengeschmückten Giebel des Tempels trugen. Delia stellte den Blumenkorb ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Mittagshitze setzte ihr zu, obwohl sie lediglich eine leichte Tunika und Sandalen trug. Sie wartete, dass sie wieder zu Atem kam, nahm den Korb auf und betrat die Vorhalle.

Seit sie zur obersten Priesterin geweiht worden war, gehörte das Schmücken des Altars nicht mehr zu ihren Aufgaben. Doch es bereitete ihr Freude, und sooft die Zeit es zuließ, brachte sie frische Blumen in den Tempel. Heute war ein besonderer Tag, der Tag der Initiation, dem ein Dutzend Mädchen und Jungen seit Wochen entgegenfieberten. Eine Priesterin nahm Delia den Korb ab, denn dieses Mal blieb ihr keine Zeit, sich selbst um den Schmuck zu kümmern.

Geistesabwesend grüßte Delia die Statuen der Götter, als sie die Cella, den Hauptraum des Tempels, betrat. Apollon und Artemis empfingen die oberste Priesterin, ein Lächeln hinein gemeißelt in die schönen, marmornen Gesichter, um dort auf ewig zu verharren. Für gewöhnlich errichtete man für jede Gottheit einen eigenen Tempel, doch bei den Zwillingsgöttern hatten die Pompejaner eine Ausnahme gemacht. Diese beiden bildeten eine untrennbare Einheit.

Genau davon berichtete Delia kaum eine Stunde später den Novizen, die in weiße Leinengewänder gehüllt, mit Blüten im Haar vor ihr auf dem Boden hockten. Die Aufregung, die sich angesichts der bevorstehenden Initiation auf den jungen Gesichtern abzeichnete, ließ ihre Wangen erröten und ihre Augen strahlen.

„Einst, in längst vergessenen Tagen, stieg Zeus aus dem Olymp und erwählte Leto, die Tochter der Titanen Koios und Phoibe zu seiner Geliebten. Bald darauf gebar ihm Leto auf der Insel Delos, am Fuße des Berges Kynthos, die Zwillinge Artemis und Apollon.“ Delia unterbrach ihren Vortrag und betrachtete die Anwesenden. Inmitten der jungen Leute saß ihr jüngstes Kind. Nach zwei Jungen hatte sie endlich einem Mädchen das Leben geschenkt, dem sie ihren Namen vererbt hatte.

Sie fuhr fort. „Hera jedoch war zutiefst erbost über die Untreue ihres Gatten. Sie strebte noch vor der Geburt der Zwillinge mit allen Mitteln nach Letos Tod. So entsandte sie die Drachenschlange Python, den Hüter des Orakels von Delphi. Doch Zeus gelang es, zu verhindern, dass Python Leto etwas zuleide tat. So gebar sie schließlich die Kinder unter dem Schutz der Götter des Olymps. Später, als Apollon zum Mann gereift war, rächte er den schmählichen Mordversuch, indem er Python tötete. Er übernahm die seherischen Fähigkeiten der Drachenschlange und das Orakel von Delphi wurde ihm geweiht.“

Nachdem Delia ihren Vortrag beendet hatte, führte sie die Kinder in den Pronaos, den Raum hinter der Cella, um dort auf die Zeremonie zu warten. Den Altarraum ließ sie für die Ankunft der Zwillingsgötter vorbereiten. Delia wies die Bediensteten an, zwei hohe Sessel hereinzutragen. Die Diener setzten die geschnitzten Stühle auf ein marmornes Podest, das sich vor den Statuen aus dem Boden erhob. Vor jeden Thron platzierten sie ein Fußbänkchen, das den Körper eines Tieres darstellte, für Apollon einen Schwan und für Artemis eine Katze.

Artemis, die Göttin der Jagd und des Waldes, zugleich die Hüterin der Frauen und Kinder, galt als dem Mond zugeschworen. Apollon, der Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings, der sittlichen Reinheit, Mäßigung, Weissagung sowie der Künste, galt als der Sonne zugeschworen.

In beiden Göttern wohnten das Gute und das Böse in ewiger Balance. Artemis trug stets Pfeil und Bogen bei sich. Ihre Onkel, die Zyklopen, hatten ihr diese zum Geschenk gemacht. Seither vermochten ihre Pfeile Krankheiten unter die Menschen zu bringen oder Sterbliche niederzustrecken. Auch Apollon zögerte nicht, zu töten, sei es aus Rache oder aus anderen Motiven.

Seit jeher banden die Jahreszeiten die Zwillingsgötter an einen immerwährenden Kreislauf. Im Herbst und im Winter hielt Artemis die Welt in den Händen. So bestieg Apollon bei Anbruch der kalten Jahreshälfte seinen Wagen. Die Schwäne zogen ihn über den Himmel in das Land der Hyperboreer, dem Land jenseits des Nordwinds. Dort ruhte er während des Winters, doch sobald die ersten Vorboten des Frühlings Einzug hielten, kehrte er zurück. Während des Sommers wachte er mit schützender Hand über die Menschen. Artemis hingegen begab sich zur Ruhe. Sie nahm einen Trank aus Wermutkraut und schlief, geschützt durch die Tiere des Waldes, unter einer Zypresse. Hin und wieder erwachte sie aus ihrem Schlummer. Dann durchstreifte sie in Tiergestalt das Land, denn sie vermochte die Erscheinung einer Katze, eines Skorpions, einer Hirschkuh oder einer Bärin anzunehmen. So hielten die Zwillingsgötter die Welt stets im Gleichgewicht.

Zu bestimmten Zeiten traten die Götter gemeinsam vor ihre Gläubigen. Immer wenn ein Wechsel bevorstand, hüteten sie einige Tage vereint das Schicksal ihrer Gemeinde. In Pompeji hatte sich über die Jahrhunderte eine große Gemeinschaft gebildet, die Apollon und Artemis treu ergeben diente. Angeführt von Priestern und Priesterinnen kamen sie im Tempel zusammen, feierten Feste und Rituale. Die Initiation, die Einweihung in die Religion der gebundenen Zeit, war ein wichtiger dieser Anlässe, eine jährliche Feier, bei der die Priesterinnen im Angesicht der leibhaftigen Götter den Ritus des Todes und der Auferstehung vollzogen. Dieses Ritual galt der Wiedergeburt, der Reinkarnation der Seele, die allen Gläubigen innewohnte. An diesem Tag erhoben die Zwillingsgötter die versammelten jungen Menschen aus dem Rang eines Kindes, in den eines erwachsenen Gemeindemitglieds. Symbolisch ging die kindliche Seele in das Reich der Hyperboreer ein, um gleich darauf wieder aufzuerstehen.

Viele Menschen wohnten der Zeremonie bei, und als Delia das Gebet des Todes und der Auferstehung sprach, verneigten sich die Gläubigen ehrfurchtsvoll vor ihren Göttern. So wie sie es seit vielen Jahrhunderten taten, frei in ihren Handlungen und in ihrem Glauben.

Doch mit der Zeit verlor die griechische Kultur an Einfluss in der Welt, und die römische Republik gewann an Macht und Raum.

Herbst des Jahres 19 vor Christi Geburt

Delia zog den Schal vor ihr Gesicht. Sie wollte nicht erkannt werden. Seit die Römer die Stadt erobert hatten, hatte sich vieles verändert. Der Beginn der Besatzung lag nun schon 61 Jahre zurück. Neun Jahre lang hatten die Legionen unter der Führung des Feldherrn Lucius Cornelis Sulla die Stadt belagert. Neun Jahre lang hatte Pompeji standgehalten, doch dann gelang es Sulla, der sich zum Diktator des Römischen Reiches hatte ausrufen lassen, die Stadt zu unterjochen. Die Besatzer hatten Pompeji in Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum umbenannt und im Südwesten der Stadt zweitausend Veteranen angesiedelt.

Bis zum Einmarsch der Römer hatte die pompejanische Oberschicht die Geschicke der Stadt geleitet. Die herrschenden Familien hatten sich nicht mit dem Machtentzug abfinden wollen. So war es unweigerlich zu Konflikten gekommen, die seit Jahrzehnten anhielten. Die Römer fühlten sich von den Pompejanern bedroht. Die Zusammenkünfte im Tempel schienen ihnen ein besonderer Dorn im Auge zu sein.

Unruhig blickte sich Delia um, sie durfte auf keinen Fall entdeckt werden. Sie war nicht mehr gut zu Fuß. Seit sie das Amt der obersten Priesterin von ihrer Mutter übernommen hatte, waren Jahrzehnte vergangen. Inzwischen hatte sie selbst Kinder geboren und großgezogen. Die Römer hatten Pläne ersonnen, um die Macht der Pompejaner zu schwächen. So hatten sie gefälschte Berichte über magische Riten und blutige Opfergaben nach Rom gesandt. Der Senat hatte den Berichten Glauben geschenkt und die Anbetung der Zwillingsgötter verboten. Der Tempel war geschlossen worden und diente seitdem als Vorratshaus.

Zahlreiche Priester und Priesterinnen gehörten zu Pompejis einflussreichsten Familien. Auch Delia entstammte einer solchen. Trotz der Verfolgung durch die Römer hatten die Gläubigen niemals von der Religion der gebundenen Zeit abgelassen. Jetzt wirkten sie im Geheimen. Delia hatte in ihrem Landhaus eine Basilika eingerichtet. Dort, in der Villa der Mysterien, traten die Gläubigen zusammen und huldigten den Göttern. Jeder von ihnen schwebte in großer Gefahr, denn die Römer verfolgten die Gläubigen. Viele Menschen wurden bestraft oder sogar hingerichtet, weil sie bei Riten zu Ehren der Götter beobachtet worden waren. Die Anhänger der Religion der gebundenen Zeit waren stets glückliche Menschen gewesen, die im hellen Licht der Sonne Feste und Rituale gefeiert hatten. Doch nun blieb ihnen nichts als der Schutz der Nacht.

Delia atmete auf, als sie das Portal der Villa durchschritt. Ungesehen huschte sie in das Innere des Hauses.

Frühjahr des Jahres 10 nach Christi Geburt

Als das Feuer verloderte, strich sich Nephele die Tränen aus dem Gesicht. Jeder Tod bot Anlass zur Trauer, doch heute hatten sie die sterblichen Überreste von Delia dem Feuer übergegeben. Nephele trauerte um ihre Mutter, die zugleich die oberste Priesterin der Religion der gebundenen Zeit gewesen war. Aber viel Zeit blieb ihr nicht. Schon in wenigen Stunden sollte Nephele selbst diese Rolle übernehmen und ihrer Mutter als oberste Priesterin nachfolgen.

Nur wenige Gläubige wagten, die Zeremonie zu besuchen. Als Nephele den Gebetsraum in der Villa der Mysterien betrat, wunderte sie sich nicht. Kaum eine Handvoll Menschen würde dem Ritual beiwohnen. Die Gemeinschaft der Gläubigen nahm im gleichen Maß ab, wie die Gewalt der Römer gegen sie zunahm. Niemand konnte den Menschen die Vorsicht verübeln, denn die Römer verbreiteten Angst und Schrecken unter ihnen. Viele hatten bereits Freunde und Familienangehörige verloren.

Wie so oft bei wichtigen Anlässen wohnten auch heute Artemis und Apollon persönlich der Zeremonie bei. Nephele hatte den Göttern bisher nur ein einziges Mal gegenübergestanden. Es lag Jahre zurück. Sie beeilte sich ihren Platz einzunehmen. Respektvoll beugte sie die zitternden Knie vor den Zwillingsgöttern.

Als die Weihezeremonie endete, baten die Götter gegen ihre Gewohnheit die Anwesenden noch einmal um Gehör.

„Meine Kinder“, sprach Artemis. „Wir sehen sehr wohl, was in dieser Welt geschieht. Wir sehen, welche Opfer die Gemeinschaft erbringt, um den Glauben an unsere Göttlichkeit zu erhalten. Wir sehen die Toten und beweinen sie, doch wisset, jene, die die Welt liebten, reiten auf dem Rücken des Nordwinds in das gesegnete Reich der Hyperboreer. Und die Bewundernswerten entscheiden selbst, wann ihre Seele erneut auf Erden wandeln wird. So trauert nicht länger, sondern erfreut euch der Begabungen, mit denen wir, als Dank für die bedingungslose Liebe und Treue, die ihr uns entgegenbringt, heute euer Leben bereichern möchten. Mögen die Gaben euch nutzen und dienen.“

Und Apollon und Artemis teilten die göttlichen Gaben mit ihren sterblichen Anhängern. Apollon schenkte die Begabung des Heilens und die Fähigkeit der Weissagung. Fortan vermochten die Gläubigen der Religion der gebunden Zeit Kranke zu heilen und Ereignisse vorherzusehen. Artemis hingegen gewährte das Talent der Gestaltwandlung, das Wissen um die Kräuter sowie die Gifte von Pflanzen und Tieren. Und alle Gläubigen dieser Stunde vermochten ihre Gestalt, ebenso wie die Göttin, in die eines Tieres zu wandeln, in eine Katze, einen Skorpion, eine Hirschkuh oder eine Bärin. Sie vermochten mit Kräutern Rituale zu wirken und das Gift von Pflanzen und Tieren in ihrem Sinne zu nutzen.

Voller Freude und Ehrfurcht nahmen die Gläubigen diese Geschenke entgegen. Doch ehe die Zwillingsgötter die Glaubensgemeinschaft an diesem Tag verließen, erteilten sie den Sterblichen eine letzte Anweisung.

„Achtet darauf die Gaben geheim zu halten, pflegt sie im Stillen und gebt das Wissen um sie an die nachfolgenden Generationen weiter.“

Frühjahr des Jahres 10 nach Christi Geburt

Donner hallte durch die Wolken, Blitze spritzen zu Boden wie Wasserfontänen. Inmitten dieses Unwetters standen Artemis und Apollon mit hoch erhobenem Haupt. Sie sprachen kein Wort, und es schien auch unmöglich, des Göttervaters Wüten zu unterbrechen. Stundenlang tobte das Gewitter. Zeus ließ seiner Verärgerung freien Lauf. Wie hatten die Zwillingsgötter die göttlichen Gaben, die ihnen gewährt wurden, nur derart leichtherzig den Sterblichen überlassen können? Wieder ging eine Salve von Blitzen neben ihnen nieder. Kein Gott des Olymps hatte jemals zuvor einen solchen Frevel begangen.

Gebeutelt von gerechtem Zorn verschloss sich Zeus allen Argumenten. Er schien geneigt, seine Kinder aus dem Olymp zu verbannen, lediglich die Fürsprache Letos‘ ließ ihn diese Entscheidung noch einmal überdenken. Doch ohne Strafe sollten sie nicht von dannen ziehen dürfen. So nahm Zeus Artemis und Apollon all jene Gaben, die sie zuvor mit den Gläubigen geteilt hatten. Lediglich die Bindung an den Lauf der Zeit blieb ihnen erhalten. In alle Ewigkeit sollten sie über die Jahreszeiten wachen.

Tiefe Trauer schüttelte die Herzen der Zwillingsgötter. Sie weinten und flehten ihren Vater an, ihnen zu vergeben und ihnen die Gaben zurückzugewähren. Doch Zeus ließ sich nicht erweichen und als sich Apollon und Artemis schließlich zurückziehen durften, blieb ihnen nichts, als das Gefühl von Leere, das fortan ihre Seele erfüllen sollte.

Frühjahr des Jahres 10 nach Christi Geburt

Der Zorn des Zeus erschütterte den Olymp noch Tage danach, und Verzweiflung erfasste die Zwillingsgötter. In ihrem Gram waren sie nicht länger Herr ihrer Sinne, und sie zürnten den Sterblichen. Sie wandten sich an die Priester und Priesterinnen der Religion der gebundenen Zeit und forderten ihre so leichtfertig hingegebenen Geschenke zurück.

Die Menschen fürchteten sich vor den Göttern. Nur Nephele wagte es, Apollon und Artemis entgegenzutreten. Wie gern hätte sie den Göttern geholfen, doch es stand nicht in ihrer Macht. Dennoch rief sie die Priesterschaft zusammen. Gemeinsam praktizierten sie jegliche Riten und Gebete, die sie kannten, doch es gelang ihnen nicht, die Gaben zurückzugeben. Tagelang saßen sie in der Villa der Mysterien beieinander, berieten sich und suchten nach einer Lösung. Schließlich trat Nephele vor die Götter.

„Oh Apollon, oh Artemis,“, sprach sie. „Geliebte Hüter der Welt und der Zeit, eine Rückgabe Eurer großzügigen Gaben ist uns Sterblichen nicht möglich, bitte vergebt uns. Jedoch wollen wir alle zusammenkommen, um ein Portal zu schaffen, das euch durch die Zeit gehen lässt. So sollt ihr in früheren, glücklicheren Tagen die Mächte vorfinden, die ihr euren treuen Dienern schenktet.“

Artemis und Apollon schöpften Hoffnung. Eines Nachts traten die Gläubigen zusammen und gemeinsam mit der Kraft der Götter schufen sie aus dem Gebet des Todes und der Auferstehung eine strahlende Säulenhalle außerhalb von Zeit und Raum. Durchschritten die Götter die Halle, würden sie zurück in die Zeit gelangen, da sie ihre Fähigkeiten noch besessen hatten. Durchschritt jedoch ein Sterblicher das Portal, würde sein Weg ihn in eine frühere Inkarnation führen, denn nur die menschliche Seele sollte in der Lage sein, die Zeit zu durchwandern.

Voll des Glücks dankten die Götter der Gemeinde. Doch das Wissen um das Portal und die Säulenhalle durfte den Kreis der Eingeweihten niemals verlassen. Nephele versprach, das Tor zu hüten. Das Wissen sollte von nun an stets von der obersten Priesterin an ihre Nachfolgerin weitergegeben werden. Und so weihten die Götter, ehe sie schieden, Nephele zur Hüterin der Säulenhalle.

24. August des Jahres 79 nach Christi

Das Erdbeben, das am 5. Februar im Jahre 62 nach Chr. die Stadt erschüttert hatte, galt als Vorbote des Schicksals. Schon damals musste sich der Schlotpfropfen des Vesuvs gelockert haben. Doch die Erde beruhigte sich und viele Jahre gingen ins Land. Die Bewohner der Stadt dachten nicht mehr an das Beben.

Siebzehn Jahre vergingen. Am 24. August des Jahres 79 nach Chr., um 10 Uhr morgens stieg der Dampfdruck in der Magmakammer derart an, dass der Innendruck den gelockerten Pfropfen überwand, schlagartig zertrümmerte und in den Himmel hinausschleuderte. Gleich darauf spuckte der Vesuv Unmengen von Asche, Lava, Gasen und Steinen in die Atmosphäre. Es regnete Bimsstein auf die Bewohner, Dächer stürzten ein und Türen wurden blockiert. Viele Unglückliche wurden in der Stadt eingeschlossen.

Achtzehn Stunden dauerte das Wüten. Am Ende erlagen die Bewohner der Stadt dem Ausbruch, die meisten fielen den tödlichen Phosphordämpfen zum Opfer, und diejenigen, die diese überlebten, wurden von den Glutlawinen, die dem Ausbruch folgten, getötet. Drei Tage lang verdunkelte die Wolke den Himmel.

Zurück blieb ödes Land, aber keine Menschenseele, die den Tod vieler Tausender hätten beweinen können.

Köln, 2010

Mittwoch, 4. August, mitten in der Nacht

Die Hand schließt sich um Annas Knöchel. Sie hört eine Stimme. Sie kann die Worte nicht verstehen. Sie zittert, fürchtet sich; Sie friert. Ihre Zähne schlagen aufeinander. Dunkelheit herrscht um sie herum. Ist sie gefangen? Wie jede Nacht durchlebt sie diesen Traum. Wie jede Nacht will sie ihn ergreifen, doch kaum, dass sie erwacht, entgleitet er ihr. Stattdessen fällt die Panik über sie her, krallt sich in ihren Rücken wie eine Raubkatze, und atmet in ihren Nacken. Sie fühlt sich hilflos, einsam, sie bekommt keine Luft. Egal wie tief sie einatmet, kein Sauerstoff kommt in den Lungen an. „Bleib ruhig, Luft anhalten; zähl bis fünf!“, ruft sie sich zu. Sie hält es nicht aus, es wird niemals aufhören. Die Beklemmung zerrt an ihr, zieht sie hinab in ein Loch, aus dem es kein Entrinnen gibt. Warum hilft denn niemand? Sie kann es nicht länger ertragen, ausgeliefert zu sein. „Lass los, Luft anhalten, zählen, einatmen! Atme, konzentriere dich, du schaffst es! – Eins – zwei – drei – vier - fünf – und ausatmen!“

Der Schwindel ebbte ab, aber noch gelang es Anna nicht, die Augen zu öffnen. Sie ballte die Hände zu Fäusten und kniff die Lider trotzig zusammen. Obwohl sie schon lange erwachsen war, hielt sie einen hellblauen Teddybär im Arm. Genau genommen war er eher schmutzig grau. Selbst ein Waschgang hatte ihm seine Farbe nicht wiedergeben können. Sein Pelz wies kahle Stellen auf und ihm fehlte jede Rundung, er wirkte geradezu flunderartig zweidimensional. Trotzdem liebte Anna den Bären, er wohnte tagsüber auf ihrem Bett und leistete ihr in der Nacht Gesellschaft.

Sie schlug die Augen auf und versuchte sich zu orientieren. Normalerweise strahlte der Raum Ruhe aus, war Annas Refugium, dessen Einrichtung sie mit viel Liebe ausgewählt hatte. Heute jedoch blieb der Frieden aus. Während sie sich aufsetzte, sog sie die verbrauchte Luft ein, es stank nach Schweiß und Angst. Noch unter dem Einfluss des Albtraums klopfte sie das Kissen aus und strich über die Bettwäsche.

Mit einem Mal schien Blut die Wand hinab zu rinnen. Entsetzt schrie Anna auf. In Panik warf sie ihr Kissen und die Decke aus dem Bett. Ihr Herz raste. Sie schmeckte Metall. Jetzt erst bemerkt sie, dass sie sich die Zunge zerbissen hatte.

An der Wand dem Bett gegenüber hingen zwei Strandszenen, bei deren Anblick sie sich so oft zurück an den Strand von Fehmarn träumte. Nun liefen rote Schlieren über die Bilder. Schon drohte Anna in den Schrecken des Traums zurückzufallen, als sie die Ursache erkannte: Schuld trug das Rollo, das sie vor wenigen Tagen hatte anbringen lassen. Die eingeschalteten Scheinwerfer eines Autos leuchteten durch die damit verdeckten Fenster. Warum hatte sie sich auch ausgerechnet für Rot entscheiden müssen?

Es dauerte zwei Minuten, bis ihr Herzschlag auf Normaltempo zurückschaltete. Sie schüttelte mit dem Kopf. Wo war nur ihr gesunder Menschenverstand geblieben? Sie trat an das Sprossenfenster und schob das Rollo nach oben. Mist! War das hell. Sie musste die Augen zusammenkneifen, um nicht von dem Scheinwerfer geblendet zu werden. Noch etwas benommen riss sie das Fenster auf und ließ die frische Morgenluft hinein. Sofort ging es ihr besser. Beinahe meinte sie, zusehen zu können, wie der Dunst der Nacht nach draußen waberte.

Wie jeden Morgen begrüßte Anna den Mann im Mond. Er winkte ihr aus einem Druck über ihrem Bett zu. Der knollennasige Wicht ruhte, bekleidet mit Schlafmütze und Schlafrock, in einem Halbmond wie in einer Hängematte. Wellen von Wolken schienen den Mond zu wiegen. Anna hatte das Bild auf Anhieb gefallen, und so hatte der Mann im Mond die Aufgabe übernommen, über ihren Schlaf zu wachen. In der letzten Zeit allerdings vernachlässigte er seine Pflichten, sie würde einmal ein ernstes Wort mit ihm sprechen müssen.

Sie hob die Decke auf und breitete sie über das Bett. An Kopf und Fußteil verband ein geschwungener Bogen die äußeren Streben miteinander. Das polierte Messing wirkte beinahe weich, es schimmerte, lud ein darüber zu streichen.

Für gewöhnlich verzichtete Anna darauf das Bett zu machen, richtete lediglich das Kissen und ließ den Rest zusammengeknüllt liegen, wie sie daraus hervor gestiegen war. Zumindest etwas Positives sollte der Schrecken des Morgens also bewirkt haben. Am Abend würde sie unter eine Bettdecke kriechen, die zur Abwechslung nicht nach der letzten Nacht müffelte.

Anna verließ das Schlafzimmer und tappte barfüßig ins Bad. Eine kalte Dusche war jetzt genau das Richtige, um die Wirrnis aus ihrem Kopf zu verjagen.

Nach der Dusche fühlte sie sich besser. Vielleicht würde es ja doch noch ein guter Tag werden.

Mittwoch, 4. August

Anna drosselte das Tempo und fiel in einen unruhigen Schritt, bei dem ihre Arme schwungvoll vor und zurück schlenkerten, wie die einer zu groß geratenen Flickenpuppe.

Im Vorbeigehen begrüßte sie einen Kollegen, ehe sie in den Waschraum abbog. Während sie sich die Hände abschrubbte, überprüfte sie ihr Spiegelbild. Sie schüttelte das Haar. Die goldene Pracht flimmerte in Kaskaden über ihren Rücken und die kräftigen Schultern. Mit den Fingerspitzen zupfte sie an der zarten Haut ihrer Wangen. Ihr Gesicht könnte ruhig etwas mehr Farbe vertragen. Nach den Strapazen der Nacht war sie blass. Trotzdem sah sie viel jünger aus, als sie sich heute Morgen fühlte. Wenn sie sich geschickt zurechtmachte, wirkte Anna keinen Tag älter als 20, tatsächlich hatte sie jedoch vor einigen Monaten ihren 36. Geburtstag gefeiert.

Anna zog ihre Kosmetiktasche hervor und packte ihre Schminkutensilien aus. Eine großzügige Portion Rouge verhalf ihr zu neuem Leben. In einer schwungvollen Bewegung umrandete sie ihre Augen mit schwarzem Kajal. Zu schwungvoll, denn im nächsten Augenblick donnerte sie mit dem Ellenbogen gegen die Wand.

„Aua“, fluchte sie. Tränen traten ihr in die Augen. Ohne nachzudenken, wischte sie sich mit dem Handrücken über das Gesicht. Danach fiel ihr Blick in den Spiegel. Ein Troll sah ihr entgegen. Dicke Trauerränder von Wimperntusche hatten sich um ihre Augen gebildet. Sie sah aus wie ein Pandabär. Angespannt starrte Anna ihr Spiegelbild an. Sie schüttelte mit dem Kopf. Und dann mit einem Mal brach es aus ihr heraus. Sie lachte. Lachtränen malten Landschaften in ihr Gesicht, zogen Schlieren in den Lachfältchen, die sich nun nicht mehr verbergen ließen. Anna wechselte in die Hocke und grapschte nach der Wand. Sie konnte sich jedoch nicht halten und plumpste zu Boden. Da saß sie eine Weile, die Beine weit von sich gestreckt und lachte schallend.

Schließlich beruhigte sie sich. Sie stemmte sich hoch. Viel Zeit blieb ihr nicht bis zum Beginn der Sitzung. Während sie die notdürftigsten Restaurierungsarbeiten an ihrem Gesicht vornahm, übte sie noch einmal den Anfang ihrer Präsentation.

Im Konferenzraum warteten bereits die Kollegen. Annas Vortrag stand als Tagesordnungspunkt Eins auf der Agenda. Ohne Umschweife legte sie los. Sie sprach mit vollem Körpereinsatz, untermalte die Details mit den Händen und zerschnitt die Luft mit ausholenden Gesten. Die ersten Sätze formulierte Anna akzentuiert, beinahe im Stakkato, die Kompetenz in Person. Die Zuhörer zuckten zusammen, als sie sich vorbeugte und auf den Tisch schlug. Gleich danach schob sie eine lange Atempause ein, stand still, die Arme an den Körper gezogen, den Kopf leicht geneigt. Sie hob die Hand und öffnete den Mund - nur ein wenig, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu schüren. Als sie ihre Lösungsvorschläge entfaltete, hingen die Kollegen an ihren Lippen. Nun schmeichelte sie ihnen mit heller Kinderstimme, um den Beschützerinstinkt in ihnen zu wecken. Sie liebte es mysteriös zu wirken. Je undurchschaubarer sie sich gab, desto mehr fraßen die Kollegen ihr aus der Hand. Anna lächelte in sich hinein. Wie gut die Manipulation auch dieses Mal gelang. „Gelernt war eben gelernt.“

Ehe sie ihren Vortrag beendete, blickte sie noch einmal jedem Zuhörer in die Augen. Keiner der Anwesenden konnte sich ihrem Blick entziehen, sie versanken in ihren dunklen Honigaugen. Der Chef, der ihr gegenübersaß, starrte Anna an. Sie zwinkerte ihm zu. Dann ließ sie sich mit einem Seufzer in ihren Stuhl fallen und schlug die Beine übereinander.

Eine halbe Stunde später saß Anna wieder in ihrem Büro. Während der Rechner hochfuhr, starrte sie müde auf den schwarzen Bildschirm. In den letzten fünf Jahren waren zahllose Projekte über Annas Tisch gegangen. Besonders gern rieb sie das ihrer Mutter, der eiskalten Maria, unter die Nase. Der Gedanke an ihre Mutter ließ Anna schaudern. „Ein Kuriosum, dass ich nach all dem, was ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe, noch halbwegs normal erscheine“, schoss es ihr durch den Kopf. Den Schein wahren, das konnte sie, das war eine elementare Lehre ihrer Mutter gewesen. Wie so oft dachte Anna, die Schreibweise ‚Leere’ würde womöglich besser zu ihrem Leben passen.

Leere und Einsamkeit, damit kannte sie sich aus. Manchmal, wenn sie es sich gestattete, träumte sie davon, ganz normal zu sein, eine Frau mit einer Bilderbuchfamilie. Doch nach Jahren des Wartens hatte sie begriffen: Es gab ihn nicht, diesen Mr. Right, diesen Einen, der für sie bestimmt war. Das war ein Hirngespinst, verkaufsfördernder Einfallsreichtum für unterbelichtete Hausfrauen, die sich mit banalen Liebesromanen die heile Welt erkauften.

Es ekelte sie an, mit welchen Sonderlingen sie sich immer wieder einließ, die reinste Selbstzerstörung. Sie wagte es kaum, an den Käseverkäufer zurückzudenken, mit diesem Hang die Zehen der Frauen zu lutschen mit denen er sie gerade betrog. Oder an den Drogendealer, der selbst sein bester Kunde gewesen war. Nach dem Zehenlutscher hatte Anna monatelang jeden Spiegel gemieden, stand doch die Demütigung in Großbuchstaben auf ihre Stirn gelasert. Nach dem Drogendealer war sie lediglich pleite gewesen, allerdings auch polizeilich erfasst.

Und trotzdem – und darüber wunderte sie sich selbst am meisten – verlor sie den Glauben nicht ganz. Möglicherweise ruhte ja irgendwo in Gottes Backofen – weit hinten und schon ein wenig angebrannt – doch noch ein für sie Bestimmter. Diese Theorie gefiel ihr, und sie gab ihr den Arbeitstitel ‚Mr. Left’.

In Gedanken versunken, kratzte sie an einer Kruste unter der Armbanduhr. Ein Blutstropfen löste sich, zerplatzte auf dem Schreibtisch und verlief. Annas Blick fiel auf zahlreiche verschorfte Kratzer und frische Wunden an ihren Unterarmen und Händen. Sie seufzte. Warum das noch? Zuerst war da dieser Traum gewesen und nun diese Wunden. Woher stammten sie? Angeflogen konnten sie ja kaum gekommen sein. Außerdem schien es Anna unmöglich, dass sie sich die Verletzungen im Schlaf zugefügt hatte.

„Nicht verwunderlich, dass die Panik nun regelmäßig zu Besuch kommt“, dachte sie. Ihre Augen begannen zu brennen. Sie wollte nicht weinen. Bestimmt war es nur Einbildung, schlichte Albträume, die sie mehr quälten, als sie sich eingestehen wollte – und da kratzte sie sich halt nachts die Arme auf. Zugegebenermaßen eine Scheißsituation, doch die würde vorbei gehen – irgendwie. Oder auch nicht. „Stacheldraht! Stacheldraht! Stacheldraht!“, schrieb sie auf ein Blatt Papier. Minutenlang starrte sie die Wörter an, dann entfuhr ihr ein Schrei: „Lasst mich in Ruhe!“ Wenn es nur nutzte. „Bitte!“, flüsterte sie.

Donnerstag, 12. August

Anna rührte in ihrem Tee und beobachtete den aufgelösten Kandis, der durch die Flüssigkeit trieb. „Wie die Kristallkugel einer Wahrsagerin“, dachte sie. Wahrscheinlich glotzte die Tante am anderen Ende der Strippe auch gerade in eine solche.

„Huh-huh!“ Anna fuchtelte mit den Händen vor den Augen herum. Bestimmt hatte die Kugel Ladehemmungen, warum sonst sollte es so lange dauern, einen Termin zu bekommen. Wenn die Frau nicht bald zurück ans Telefon käme, verließe Anna der Mut.

„Frau Koudras?“ Na endlich. „Wäre Ihnen Mittwoch, der 15. September 2010 um 17.00 Uhr recht?“

„Ganz und gar nicht“, antwortete Anna. „Mir geht es jetzt schlecht und nicht erst in vier Wochen. Meine Hausärztin, Frau Kolbe-Wittmor, hat mich extra an Sie verwiesen. Angeblich arbeiten Ihre beiden Praxen zusammen und Sie behandeln die Patienten, die sie Ihnen schickt, bevorzugt. Hat man mich da etwa falsch informiert?“

„Es tut mir leid, Herr Dr. Chlodwig hat derzeit sehr viel zu tun. Ich schaue, ob wir Sie früher unterkriegen können.“ Weg war sie. Wieder dauerte es einige Minuten. „Am nächsten Montag hat jemand abgesagt. Es ginge jedoch nur um 11.30 Uhr.“

„Dann eben 11.30 Uhr.“ Anna krallte ihre Finger mit aller Kraft in das Mousepad.

„Na wunderbar“, flötete das Spätzchen. „Dann halten wir fest, Montag, 16. August 2010 um 11.30 Uhr, hier bei uns.“

„Wo denn sonst?“, knurrte Anna, nachdem sie aufgelegt hatte. „Und von ‚wunderbar’ kann garantiert keine Rede sein.“ Am liebsten hätte sie das Vögelchen zum Frühstück verspeist. Wie konnte man nur so ekelhaft freundlich sein und wozu hatte die Tante jedes Mal die Jahreszahl genannt? Wahrscheinlich musste sie sich glücklich schätzen, dass sie noch in diesem Jahr einen Termin bekommen hatte.

Anna mochte Ärzte nicht. „Na, wie geht es uns denn heute?“ Diese Pseudoherzlichkeit blieb ihr suspekt. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen es als Berufung empfanden, anderen beizustehen. Niemand handelte uneigennützig.

Montag, 16. August

Der Minutenzeiger rückte vorwärts, Anna warf sich mit einem Seufzer die Jacke über die Schulter, ergriff den Regenschirm und verließ das Büro. Es half nichts, sie musste sich überwinden. Eine halbe Stunde später erreichte sie die Praxis. Sie hatte diese Praxis ausgesucht, weil Dr. Chlodwig nicht nur als Psychiater arbeitete, sondern gleichzeitig eine Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten vorweisen konnte. So blieben ihr, falls er ihr eine Therapie verschreiben wollte, die mühsame Suche nach einem Therapeuten und die wochenlange Warterei auf einen Therapieplatz erspart.

Das Wartezimmer enthielt kaum noch Sauerstoff. In der stickigen Luft fiel das Atmen schwer, ohnehin drohte Anna zu hyperventilieren. Die Wände waren schmucklos weiß getüncht. Wie im Kino waren mehrere Sitzschalen auf ein metallenes Gestell geschraubt. Die Sterilität des Raums strahlte Kälte aus, die gut zu Annas Bauchgefühl passte. Ein eisiger Klumpen, der stetig anzuwachsen schien, drückte gegen ihre Speiseröhre. Anna starrte auf ein Loch im Putz. Ein Unermüdlicher musste es mit dem Fingernagel gegraben haben. Beinahe beneidete sie ihn um diese Beschäftigungstherapie. Warum dauerte es so lange? Der letzte Patient hatte doch schon längst seine Jacke vom Garderobenständer genommen und war gegangen. Anna schwitzte auf dem Plastikstuhl, sie saß zu lange dort. Sobald sie aufstünde, das wusste sie, bliebe ein Feuchtigkeitsfilm zurück, peinlich und eklig.

Endlich schob die Sprechstundenhilfe den Kopf um die Ecke.

„Frau Koudras, Sie können jetzt zu Herrn Doktor Chlodwig hineingehen.“ Sie sprach leise mit beruhigendem Unterton.

Anna erhob sich und folgte ihr in einen kleinen Flur. Der Arzt erwartete sie bereits. Er stand an der Tür zu seinem Sprechzimmer und füllte den Türrahmen beinahe vollständig aus. „Ach Du Himmel, ist der jung“, schoss es Anna in den Sinn. Immerhin, er lächelte und reichte ihr die Hand.

„Au!“ Sein Griff schmerzte. Kein Wunder, bei diesen Pranken. Sofort ließ der Arzt Annas Hand los.

„Ich bitte um Verzeihung.“ Er gab den Weg frei und Anna trat ein. Genauso hatte sie sich das Zimmer vorgestellt: Korbsessel und Topfpflanzen, die Wände pastellfarben gestrichen.

„Dr. Michael Chlodwig, wundern Sie sich bitte nicht. Ich sehe jünger aus, als ich bin“, stellte er sich vor. „Nehmen Sie Platz und erzählen mir, warum sie hier sind. Wir kriegen Sie bestimmt wieder flott.“ Anna zuckte zusammen. Wie bitte? Sie war doch kein kaputtes Auto. „Spaß beiseite.“ Er senkte seine Stimme. „Was kann ich für Sie tun?“

Nun saß sie schon einmal da und Dr. Chlodwig erschien ihr ebenso gut oder schlecht, wie jeder andere. Darum überwand sie sich schließlich und erzählte ihm von ihren Träumen. „Das Merkwürdigste ist“, schloss sie ihren Bericht, „dass ich mir nicht erklären kann, woher die Wunden kommen. Sie sind einfach da, wenn ich morgens aufwache.“

„Wie fühlen Sie sich dabei?“, wollte Dr. Chlodwig wissen. Diese Frage hatte Anna erwartet, jetzt kam das typische Psychogeschwafel.

„Großartig natürlich. Wäre ich sonst hier?“

Der Arzt rutschte kurz in seinem Korbsessel nach hinten, richtete sich ganz leicht auf und lächelte. „Das meine ich nicht. Ärgern Sie die Wunden, machen sie Ihnen Angst? Es geschieht nachts etwas, das nicht Ihrer Kontrolle unterliegt. Was löst das in Ihnen aus?“

„Bis jetzt komme ich gut klar.“

„Hm …“ Der junge Arzt schwieg eine Weile, nahm aber den Blick nicht von Anna. „Wollen oder können Sie mir nicht vertrauen?“

„Ich kenne Sie doch kaum.“ Warum sollte sie lügen?

„Das verstehe ich.“ Selbstverständlich verstand er das. Verständnis gehörte zu den Spielregeln, gewiss fand jeder Irre, der in seinem Wartezimmer saß, hier Verständnis.

„Kommen Sie einmal mit!“ Der Arzt führte Anna zu einer Tür an der Stirnseite des Sprechzimmers. Dahinter lag ein Büro.

„Na, der Innenarchitekt wird nicht billig gewesen sein“, entfuhr es ihr. Dr. Chlodwig griente und trat an einen Schreibtisch. Die dicke Glasplatte schimmerte grünlich. Bis auf eine Lampe im altenglischen Stil und einen Federhalter war der Tisch leer. An den Wänden hingen gerahmte Dokumente und über einer Designercouch prangte ein Original von Roy Lichtenstein.

„Ich möchte, dass Sie Vertrauen zu mir fassen. Nur so können wir Ihre Dämonen besiegen“, sagte der Arzt. Gleich darauf berichtete er von seinem Werdegang. Er führte Anna durch den Raum, zeigte auf Diplome und Zertifikate von Weiterbildungen, die er mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, und erklärte den Sinn seiner Diagnosemethoden und therapeutischen Schritte. Er protzte herum. Und doch wirkte er bei all dem derart jungenhaft stolz, dass Anna es ihm nicht übelnehmen konnte. „Zuletzt habe ich mich mit Hypnose befasst.“ Er schien ehrlich begeistert, seine Wangen hatten eine leichte Röte angenommen, seine Augen leuchteten.

„Sehen Sie“, sagte er, nachdem sie ins Sprechzimmer zurückgekehrt waren. „Ich weiß, ich bin sehr ehrgeizig. Aber glauben Sie mir, bei mir sind Sie in guten Händen.“

„Und Sie glauben, das reicht mir?“, fragte Anna. „Ich bin sicher, Sie sind ein guter Arzt und ich werde auch wieder kommen, doch nur, weil ein paar Zertifikate an Ihrer Wand hängen, vertraue ich Ihnen noch lange nicht alle meine Geheimnisse an.“

„Klare Worte“, antwortete der Arzt. „Sie müssen mir eine Chance geben, dann kann ich Ihnen helfen. Das funktioniert nicht ohne Ihre Mitarbeit.“ Mit diesen Worten entließ er sie, nachdem sie regelmäßige Therapiegespräche vereinbart hatten.

Als Anna wieder auf der Straße stand, betrachtete sie das Praxisschild. Standard, einfache Schrift auf Metall, nie und nimmer hatte das der Arzt persönlich ausgesucht.

Freitag, 3. September

Dunkelheit, undurchdringlich. Anna kneift die Augen fest zusammen. Sie hofft Umrisse zu erkennen. Aber vergeblich. Schritt für Schritt tastet sie sich vorwärts. Rotz tropft aus ihrer Nase, doch das stört sie nicht mehr. Sie fällt der Länge nach hin, schlägt hart mit dem Kinn auf den Boden. Der Dreck schmeckt widerlich. Sie spuckt aus, kann jedoch den Geschmack nicht vertreiben. Sie muss aufstehen, weiter, sich in Sicherheit bringen. Was lauert da in der Dunkelheit? Sie rappelt sich auf, läuft los. Die Stimmen werden lauter. Sie verfolgen sie. Sie sind hinter ihr her, doch warum? Was hat sie getan? Vor ihr ist Licht. Die Verfolger kommen näher, sie wird es nicht schaffen. Da ist eine Mauer. Sie springt, spürt Widerstand ehe ihre Kleider reißen, kriecht vorwärts. und wieder schließt sich die Hand unbarmherzig um ihren Knöchel.

Waren es zunächst verschwommene Bilder gewesen, drang Anna von nun an Nacht für Nacht tiefer in eine fremde Welt. Sie hörte Stimmen, die sie beschimpften, verfing sich in Stacheldraht, der in ihre Arme drückte, wurde von groben Händen zurückgerissen. Und stets entdeckte sie am Morgen neue Wunden. Hinter den Träumen stand sprungbereit die Angst, setzte sich fest in ihr. Die Übungen, die Dr. Chlodwig ihr beigebracht hatte, halfen nicht. Andauernd versuchte sie, „Realität herzustellen“. Der Quacksalber konnte viel erzählen. Im Grunde glaubte Anna, dass Angst niemanden tötete. Doch mitten in der Angstattacke, wenn der Nachhall des Traums wütete, war das vergessen.

Trotz ihres Zustands ging sie zur Arbeit. Während einer Sitzung begannen Annas Fingerspitzen zu kribbeln. Die Luft schien sich zu verdicken, sich dagegen zu wehren, eingeatmet zu werden. Anna biss die Zähne zusammen. Sie kämpfte. Ihre Position, als einzige Frau im Team, ließ es nicht zu, Schwäche zu zeigen. Zu hart hatte sie gearbeitet, um den erreichten Status leichtherzig wegzuwerfen.

Die Kollegen verschwammen vor ihren Augen, sie blinzelte, verlor die Orientierung. Warum wankte der Typ, hatte er getrunken? Mit einem Mal ging das Licht aus.

Als Anna zu sich kam, lag sie auf dem Rücken. Irgendjemand hatte einen Papierkorb unter ihre Knie geschoben. Sollten sie ruhig denken, dass ihr Kreislauf den Geist aufgegeben hatte.

„Aua!“ Sie stöhnte, als sie die Beule am Kopf ertastete.

Eine Stunde später stopfte sie sich ein Kissen in den Rücken und drosch auf die Lehne des Sofas ein. Der Chef hatte darauf bestanden, sie für heute nach Hause zu schicken. Anna mochte es nicht, wenn andere sich um sie sorgten, und sie hasste es, Dank zu schulden.

Mithilfe der Beruhigungspillen, die Dr. Chlodwig ihr verschrieben hatte, konnte sie einige Stunden tief schlafen, ehe die Albträume sie von Neuem einholten. Schon am nächsten Morgen ging sie wieder zur Arbeit. Sie war früh dran, für die nächste Stunde gehörte die Firma ihr allein. Sie nutzte die Zeit, um das Büro des Chefs zu durchschnüffeln. Zuerst las sie die Anfragen, die auf seinem Schreibtisch lagen. Vielleicht wäre ja eine darunter, mit der sie sich profilieren konnte.

„Oh nein, nicht schon wieder.“ Die Durchblutung in den Händen schien nachzulassen. Schlagartig begriff Anna, wie unüberlegt sie gehandelt hatte. Was wäre, wenn sie geradewegs hinter dem Schreibtisch des Chefs, zusammenklappte? Raus hier. Sie warf die Akte auf den Tisch und stürmte zurück zu ihrem Schreibtisch. Atemlos ließ sie sich in den Stuhl fallen. Immer wieder starrte sie auf ihre Uhr. Der Rhythmus ihrer inneren Zeit hämmerte voran, fand jedoch keine Entsprechung in der Wirklichkeit. So schlimm wie heute war es noch nie gewesen. Sie verspürte den Drang, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, immer wieder, nur, damit endlich diese Gefühle aufhörten. Alles wäre besser als das.

Als Anna am nächsten Morgen erwachte, blieb sie liegen. In der Nacht hatte sie eine Stunde lang den Esszimmertisch umrundet, getrieben, wie ein Tier im Käfig. Die gleichförmige Bewegung hatte die Angst gelindert, doch sie leider nicht aufgelöst. Der Schlafentzug gab ihr den Rest. Alle Kraftreserven waren aufgebraucht. Die Tage vergingen, ohne dass sich Annas Zustand veränderte. Es gab Momente, da fühlte sie sich besser, da fand sie Schlaf, doch niemals im Bett. Das Schlafzimmer mutierte zum Ort des Horrors. Und nun gab es nichts Essbares mehr im Haus, sie musste einkaufen. Sie stand an der Tür, seit 15 Minuten, die Klinke niedergedrückt. Sie konzentrierte sich auf die Atmung, zählte bis zehn, versuchte die Tür zu öffnen, doch der Arm gehorchte ihr nicht. Sie schloss die Augen und zählte erneut. Endlich gelang es ihr, das Haus zu verlassen.

Warum es ihr so schwer fiel und was sie auf der Straße zu befürchten hatte, wusste Anna nicht zu sagen. Diffuse Ängste fraßen ihre Vernunft gnadenlos auf. Es gelang ihr nicht, die verquere Welt in ihrem Kopf, die dafür verantwortlich war, zu beeinflussen.

In der kühlen Luft fiel das Atmen leichter. Zügig schritt Anna aus, der Rhythmus ihrer Schritte füllte ihren Geist und alle Gedanken schienen zu ihren Füßen zu strömen. Kilometer um Kilometer legte sie so zurück. Als sie am Wegrand eine Bank entdeckte, ruhte sie aus, den Blick starr auf den Horizont gerichtet. Sie durfte ihren Gedanken keinen Raum geben, sonst käme die Angst zurück. Irgendwann schlug sie den Rückweg ein. Im Supermarkt trödelte sie herum, es schien ihr unmöglich, in die Wohnung zurückzukehren. Dieselbe Wohnung, die zu verlassen sie sich vor ein paar Stunden nicht hatte vorstellen können. Sie öffnete die Haustür. Das Blut rauschte in ihren Ohren, kaum dass sie die Treppe bewältigt hatte. Sie stolperte hinein, es fiel ihr schwer, das Gleichgewicht zu halten. Schwankend erreichte sie das Sofa. Sie ließ sich fallen, wie ein Baby rollte sie sich zusammen. Schließlich ergriff sie die Decke und versteckte sich vor der Welt.

Mindestens eine Woche lang blieb Anna daheim. Nur einmal ging sie zu Dr. Chlodwig. Doch nach einigen gestärkten Stunden rutschte sie erneut in die Dunkelheit. Nur der Traum war lebendig, die Wunden sichtbar und unbegreiflich. Stundenlang starrte sie die Landschaften über dem Kaminofen an. Sie hatte sie im letzten Jahr auf den Lofoten selbst fotografiert. Anna liebte die großartige Kulisse von Norwegens Fjorden, und die Dörfchen mit den bunten Holzhäusern beeindruckten sie stets aufs Neue. Heute jedoch glitt ihr Blick hindurch in ein fernes und unbekanntes Nichts.

Das Telefon klingelte, Anna presste die Handflächen auf die Ohren. Sie wollte es nicht hören, es quälte und verhöhnte sie. Warum sollte sie das Gespräch annehmen? Mit wem auch immer sprechen? Niemand konnte ihr helfen.

Eine halbe Stunde später läutete die Türglocke. Anna öffnete nicht. Ein Schlüssel fuhr in das Schloss, der Mechanismus klickte, dann schwang die Tür nach innen. Anna wusste sofort, wer sich da unaufhaltsam näherte. Nur eine Person hatte einen Zweitschlüssel: Die eiskalte Maria.

„Was ist los?“, rief diese, kaum, dass sie eingetreten war. Sie klang ungehalten. Ohne eine Erkrankung Annas auch nur in Betracht zu ziehen, fiel Maria über sie her.

„Warum gehst du nicht ans Telefon? Oh mein Gott, wie du riechst, du solltest wirklich hin und wieder duschen.“ Maria schritt durch die Wohnung und rümpfte die Nase. „Wie lange warst du nicht im Büro?“ Anna antwortete nicht. „Meinst du, auf diese Weise kannst du Karriere machen?“ Maria gab sich die Antwort selbst. „Wohl kaum. Das lässt sich kein Unternehmen lange gefallen. Wahrscheinlich sitzt schon nächste Woche eine hübsche Universitätsabgängerin auf deinem Stuhl.“

Anna öffnete den Mund, obwohl sie nicht wusste, was sie erwidern sollte. Sie konnte auf Jahre voller Predigten zurückblicken. Wie so oft sog sie die Wange ein und zerbiss die Haut der Innenseite, bis der Schmerz in ihr Bewusstsein drang. Als sie Blut schmeckte, presste sie die Zungenspitze gegen die wunde Stelle.

„Was ziehst du für Grimassen?“, geiferte ihre Mutter. „Sieh zu, dass du unter die Dusche kommst, und dann zieh dir was Anständiges an! Ich fahre dich zur Arbeit.“

„Oh Gott!“ Anna rannte ins Bad. Gerade noch rechtzeitig gelang es ihr den Toilettendeckel anzuheben, ehe sie die Reste des Frühstücks erbrach. In ihrer Kehle brannte Magensäure, und in ihren Augen brannten Tränen. Tränen der Angst, doch auch der Wut. In diesem Augenblick hasste sie ihre Mutter noch mehr als zuvor. Wie dumm sie gewesen war. Sie hätte es wissen müssen. Natürlich ließe sich Maria die Gelegenheit nicht entgehen, sie zu demütigen. Warum nur hatte sie ihr die Schlüssel zu ihrer Wohnung überlassen? Aber wem hätte sie ihre Zweitschlüssel anderfalls anvertrauen sollen? Es gab niemanden sonst in ihrem Leben.

Fünfzehn Minuten später stand Anna vor dem Spiegel.

„Wann lässt du endlich deine Augenbrauen ordentlich zupfen? So nimmt dich niemand ernst.“

„Hauptsache du nimmst mich ernst“, flüsterte Anna.

„Bitte, was?“

„Ach schon gut.“

Maria schien Annas Resignation zu entgehen. Das war nichts Neues. Maria ignorierte die Gefühlswelt ihrer Tochter, solange Anna sich erinnern konnte. Sie legte ausschließlich Wert auf Äußerlichkeiten. Stets klassisch in gedeckten Farben gekleidt, die Frisur seit 30 Jahren unverändert, sah sie immer gleich aus. Kein Haar hätte es gewagt, eigene Wege zu gehen. Einmal war dem Coiffeur ein Missgeschick passiert, als er die Haartönung eine Nuance dunkler gewählt hatte. Maria hatte nicht gezögert, den Mann auf Schadenersatz verklagt und selbstverständlich gewonnen. Die Sorgfalt, die sie auf ihr Äußeres verwendete, ließ sie bedauerlicherweise bei ihren inneren Werten vermissen. Freundlichkeit und Herzenswärme lagen ihrem Wesen so fern, wie die Bahamas der Mongolei. Humor war ihr fremd, gelegentlich ließ sie sich zwar zu bissiger Schadenfreude herab, ihr Wesen jedoch blieb hart und unnahbar. Nicht ohne Grund trug sie den Schimpfnamen ‚eiskalte Maria’. Wüsste sie davon, sie empfände ihn sicherlich als Auszeichnung.

Anna ergab sich in ihr Schicksal. Weder mental noch körperlich fühlte sie sich in diesem Augenblick ihrer Mutter gewachsen. Wie eine Betrunkene torkelte sie zum Auto, mehr geschoben als aus eigener Bewegung. Dann hockte sie stumm auf dem Beifahrersitz des Mercedes‘. Sie verweigerte es, sich anzuschnallen. Ungeduldig griff Maria über sie hinweg, zerrte den Gurt aus der Führung und rammte den Bügel in das Gurtschloss. Dann startete sie den Wagen und fuhr los. Während der Fahrt plärrte WDR 4 aus dem Radio – deutscher Schlager – schon im normalen Leben eine Qual. Die Fahrt wollte nicht enden und schon wieder sang eine nasale Frauenstimme im ¾ Takt von Liebe und Glück. Anna bohrte die Nägel in die Fingerkuppen. Maria schien das Lied zu genießen, beschwingt klopfte sie den Takt mit Zeige- und Mittelfinger gegen das Lenkrad. Anna starrte die Finger an, sie verschwammen vor ihren Augen. Das Pochen wurde lauter, bis es in ihrem Kopf dröhnte.

Wie in Trance griff Anna hinüber. Bedächtig umfasste sie die klopfenden Finger und bog sie mit einem Ruck nach hinten. Maria kreischte. Mit quietschenden Reifen kam das Auto auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Endlich Ruhe. Anna atmete jetzt langsamer, tief und kraftvoll, so dass sich ihr Brustkorb sichtbar hob und senkte. In den letzten Jahren war sie stolz auf ihre Leidensfähigkeit gewesen, hatte die Quälereien der Mutter als sportliche Herausforderung betrachtet und sich so stets aufs Neue bewiesen, wie viel sie aushalten konnte. Doch nun hatte Maria eine unsichtbare Grenze überschritten. Schlagartig erkannte Anna, wie krankhaft dieses Muster ihr Leben vergiftete.

„Bis hier hin und nicht weiter“, sagte sie. In ihrer Stimme schwammen Eisberge. Auch Annas Willenskraft ruhte für gewöhnlich, einem Eisberg gleich, im Verborgenen. Nun trotze sie der Schwerkraft. „Steig aus!“

Als Maria zögerte, sprang Anna aus dem Auto, riss die Fahrertür auf, packte den Arm ihrer Mutter und zog sie aus dem Wagen. Dann stieß sie sie von sich. Maria strauchelte.

„Wie kannst du es wagen?“ In ihrer Arroganz schien sie nicht zu bemerken, wie gefährlich sprungbereit der Hass in den Augen ihrer Tochter kauerte.

Anna öffnete den Mund, wollte etwas sagen, doch dann besann sich. „Ach.“ Verächtlich winkte sie ab. Sie ließ ihre Mutter stehen, drehte sich um, stieg in Marias Auto und fuhr davon.

Mittwoch, 15. September

Anna fuhr. Es gab weder ein Wohin noch ein Woher. Gas geben - schalten - bremsen. Wie in Trance bewegten sich Hände und Füße. Längst hatte sie Köln hinter sich gelassen und die Eifel erreicht. Sie folgte einer Landstraße, fuhr an Feldern vorbei, ohne den Flickenteppich aus Grün- und Gelbtönen zu bemerken.

Mit einem digitalen Warnton meldete sich der Mercedes. Die Tankanzeige blinkte hektisch. Mist, genau das fehlte noch zu Annas Glück. Es blieb ihr nichts weiter übrig, als eine Tankstelle zu suchen. Jetzt endlich nahm Anna ihre Umgebung wahr. Der Wagen glitt voran. Hin und wieder durchbrach eine Felswand die unendliche Folge von Wiesen und Wäldern. Nachdem sie getankt hatte, ließ Anna die breite Landstraße, der sie seit einiger Zeit gefolgt war, hinter sich und bog ab in eine schmale, kurvige Straße. Die Bäume rechts und links standen einander zugeneigt. Tuschelnd steckten sie die Köpfe zusammen, und als der Wind in die Wipfel fuhr, erklang ein leiser Choral. Das grüne Gewölbe wich offenem Land und Anna erreichte ein Dorf. Sie verspürte keine Lust auf Zivilisation, daher bog sie erneut in eine Nebenstraße ein.

Während die Straße anstieg, veränderte sich die Landschaft. Die Wälder verschwanden in der Ferne. Das weiße Fell der Schafe tupfte Blüten in eine Wiese. Etwas abseits erhob sich ein Fachwerkhaus, umgeben von Scheunen und Ställen. Auf den Weiden käuten schwarzbunte Kühe ihre Grasmahlzeit wieder. Unter einer Baumgruppe standen ein Schimmel und ein Fuchs Nase an Nase. Dicht an die Fuchsstute gedrängt konnte Anna ein Fohlen ausmachen. Es stand auf dünnen Beinen, den spärlichen Schweif zwischen die Hinterbacken geklemmt. Plötzlich sprang es in die Höhe. Aus dem Sprung heraus stob es über die Wiese und kehrte dann an die Seite der Mutter zurück, als sei es nie fort gewesen.

Annas Gedanken glitten zurück in ihre Kindheit. Wie oft hatte sie Marias Inszenierungen über sich ergehen lassen müssen? Anna hatte sich nicht wehren können. Erst im Alter von fünfzehn Jahren hatte sie die Selbstironie entdeckt und seitdem heimlich Titel für die schauspielerischen Glanzleistungen ihrer Mutter erfunden. Da gab es die „Dreifache Drohung mit eingesprungenem Schweigen“, ein selbsterklärendes Konzept, die „Axt im Walde“, bei der Maria mit der Schärfe ihrer Stimme und der Wucht ihrer Worte Wälder abholzte. Oder Annas Lieblingsakt, das „Herzliebchen mit dem Honigmund“, ein Appell an Pflicht und Moral, der in der Regel eine Belohnung nach sich zog. Nach jeder dieser Inszenierungen folgte eine Phase der Stille, an die sich die „Friede-Freude-Eierkuchen“-Phase nahtlos anschloss.

Ein elender Gestank holte Anna zurück in die Gegenwart.

„Igitt“, rief sie und trat auf das Gaspedal, um so schnell wie möglich aus dieser Dunstwolke herauszukommen. In einer Kurve, sie hatte die Biegung noch nicht ganz durchfahren, fiel ihr Blick auf ein Fahrzeug. Es stand quer und versperrte die ganze Breite der Straße. Das Rinnsal, das aus seinem Heck lief, verströmte diesen schrecklichen Gestank. Anna riss das Lenkrad herum. Es rappelte und knallte, als sie bergan über unebenes Gelände holperte. Etwas schlug peitschend gegen die Seitenscheiben. Mit aller Kraft umklammerte sie das Lenkrad, während sie in Panik nach dem Bremspedal trat. Es holperte noch einige Male, dann endlich blieb das Auto stehen.

Und wie es stand, mitten in einem Sonnenblumenfeld im Nirgendwo. Anna hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Auf einem Ortsschild hatte sie Quiddelbach gelesen, und einige Hinweisschilder auf den Nürburgring waren ihr aufgefallen. Doch danach war sie noch mehrmals abgebogen. Wie hieß das letzte Dorf, durch das sie gekommen war? Sie erinnerte sich nicht mehr.

Anna zuckte zusammen, als jemand an die Seitenscheibe des Autos klopfte.

„Ist alles in Ordnung?“, fragte ein Mann. „Ja Mädchen, du machst ja Sachen.“ Der Bauer öffnete die Fahrertür und hielt Anna seine schmutzige Pranke entgegen. Sie betrachtete die dargebotene Hand, deren Fingernägel dringend nach einer Nagelbürste verlangten. Der Mann schien etwa 60 Jahre alt zu sein und war von kräftiger Statur. Seine Stimme klang freundlich, und sein Lächeln wirkte vertrauenerweckend.

„Kommste klar?“, fragte er. Anna nickte stumm. „Na dann ist’ s ja gut, sonst hätt‘ ich dich noch über de Schulter schmeißen und zum Hof tragen müssen.“ Er lachte dröhnend, ergriff Annas Arm und führte sie aus dem Feld zurück auf die Straße. Rechts und links lagen zahlreiche abgeknickte Sonnenblumen. Das Auto hatte eine breite Schneise der Verwüstung hinterlassen.

„Es tut mir leid“, sagte Anna und deutete auf das Bild der Zerstörung.

„Ist halb so wild, ist ja nichts Ernstes passiert.“ Der Bauer winkte ab. „Ich muss erst die Gülle wegbringen, dann zieh ich mit dem Schlepper den Wagen raus.“ Er schob Anna zu seinem Traktor. „Komm Kindchen, hier an der Seite kannste sitzen. Während ich noch mal losfahre, päppelt dich meine Frau mit einem schönen Stück Apfelkuchen auf. Und dazu ein kleines Körnchen, dann ist die Welt wieder in Ordnung.“

„Wenn das so einfach wäre“, seufzte Anna.

„Es ist so einfach“, antwortete der Bauer.

Nach kurzer Fahrt hielten sie vor dem Fachwerkhaus. Als der Bauer Anna hineinführte, zog sie unter dem Türsturz instinktiv den Kopf ein. Sie hielt inne, ging einen Schritt zurück und las die eingemeißelten Zahlen. 1764. Damals waren die Menschen kleiner gewesen. Heute hieß es, sich in Ehrfurcht vor dem alten Haus zu verneigen, wollte man sich nicht die Stirn anstoßen. Die Diele war voller schmutziger Kleidung. Inmitten des Chaos stand eine ältere Dame und lächelte Anna herzlich entgegen.

„Hier trägt man irgendwann die Nase nicht mehr so hoch, alte Häuser lehren Demut.“ Sie lachte und strich sich mit den Fingerspitzen über den Haaransatz, als taste sie nach einer Beule. Mit einer Geste bat sie Anna in die Stube. „Bitte entschuldige die Unordnung in der Diele, es lohnt sich nicht, hier aufzuräumen. Mein Mann nutzt sie als Schmutzraum. Hier stehen immer mindestens drei Paar schmuddelige Stiefel rum, von seinen verdreckten Wachsjacken mal ganz abgesehen.“ Sie seufzte, lächelte ihrem Mann jedoch gleichzeitig zu.

„Du Arme“, erwiderte er. In seiner Stimme lag Zuneigung. „Du hast es schon schwer mit mir.“ Er wandte sich an Anna und wies auf eine Tür. „Hier geht es ins Wohnzimmer.“

Erstaunt blickte Anna sich in dem Raum um. Eigentlich hatte sie mit einer altertümlichen Sitzgarnitur gerechnet. Aber stattdessen war das Zimmer sehr modern eingerichtet. Das Highlight jedoch hing an den Wänden. Großflächige, farbenfrohe Gemälde bedeckten die Tapete beinahe nahtlos - Blüten, Landschaften und Bilder von dicken Damen in Abendkleidern. Anna mochte den Raum und die Bilder auf Anhieb. Hingerissen betrachtete sie die fröhlichen Farben, und für einen Augenblick vergaß sie ihre Sorgen.

Als der Hausherr nach einer guten Stunde zurückkehrte, brachte er keine guten Nachrichten: Die Offroadstrecke hatte den Mercedes zwei Reifen gekostet, und es würde bis zum nächsten Morgen dauern, bis der Händler in Adenau Ersatz besorgen konnte. Mist, nun hing sie hier fest. Die Bauersleute boten Anna das Gästezimmer an. Anna zögerte, es kostete sie Überwindung, doch schließlich ging sie auf das Angebot ein. Sie durfte den Wagen nicht zurücklassen, wenn sie nicht riskieren wollte, dass Maria sie wegen Diebstahls anzeigte. Falls das nicht längst geschehen war. Anna grauste vor der eiskalten Rache, für die ihre Mutter berühmt war. Sie machte selbst vor der eigenen Tochter nicht halt, darüber war sich Anna im Klaren.

Zum Glück lenkten ihre Gastgeber sie ein wenig ab. Gemeinsam verbrachten sie den Abend in der gemütlichen Wohnstube. Nun erfuhr sie auch, wo sie gestrandet war: Der Sonnhof lag in der Nähe von Kottenborn, unweit des Städtchens Adenau. Die Bäuerin, sie nannte sich zwar so, hatte jedoch keinerlei Pflichten auf dem Hof, hatte ihre Berufung in der Malerei gefunden und sich einen Ruf in Kunstkreisen erworben. All die Bilder an den Wänden entsprangen ihrem Herzen und ihrem Pinsel. Sie hatte einen schwungvollen Stil, Anna stellte sich vor, wie sie, bis zu den Ellenbogen bunt gesprenkelt, an der Staffelei stand und den dicken Damen auf der Leinwand Leben einflüsterte.

„Ich würde auch gern solch ein Leben führen“, seufzte Anna. “Aber dafür fehlt mir die Inspiration. Alle träumen immer von der Selbstverwirklichung. Ich habe nicht einmal einen blassen Schimmer, worin ich mich verwirklichen könnte. Ich glaube, ich habe gar keine Träume.“

„Jeder Mensch hat einen Traum, du hast deinen nur noch nicht gefunden“, erklärte die Bäuerin. „Vielleicht musst du noch etwas älter werden. Ich habe in jungen Jahren auch noch nicht geahnt, wohin mich mein Weg führen würde.“

Als Anna später in dem gemütlichen Gästezimmer in ihrem Bett lag, dachte sie noch einmal über das Gespräch nach. Die Bäuerin, sie hieß Lydia, hatte in ihrem Leben zahlreiche Umwege genommen.

„Es war nicht leicht zu meiner Zeit“, hatte sie erklärt. „Da richtete man sich ganz automatisch nach dem, was die Eltern und die guten Sitten verlangten. Natürlich habe ich rebelliert. Doch erst als ich das Leben nicht einfach laufen ließ, sondern mich aktiv daran beteiligte, begann eine neue Phase.“