6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

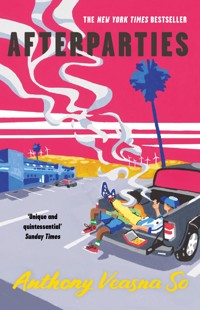

Das Kultbuch aus Amerika: New York Times Bestseller, von der Presse gefeiert

Nur wer sich radikal neu erfindet, wer neue Wege findet im Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Identität, mit Freundschaft und Familie, hat eine Chance, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen...

In Stockton, einer Stadt in einem kalifornischen Tal weit entfernt vom Meer, florieren buddhistische Tempel und kambodschanische Lebensmittelläden, seit das völkermörderische Regime der Roten Khmer die Menschen aus dem eigenen Land hierhin vertrieben hat. In dieser Stadt, die weder ganz zu Amerika noch zu Asien gehört, begegnen wir allmächtigen Mönchen, nervigen Tanten, von der Langeweile zu Tode gequälten Heranwachsenden, stoßen auf einen ganzen Kontinent an verschwiegenen, verdrängten, verbotenen Geschichten, heimlichen Wünschen und sexuellen Fantasien. Respektlos und kühn erzählt Anthony Veasna So in seinem posthum erschienenen, gefeierten Erzählband vom Befreiungskampf der jungen Generation gegen die Stille und das Vergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

In Stockton, einer Stadt in einem kalifornischen Tal weit entfernt vom Meer, florieren buddhistische Tempel und kambodschanische Lebensmittelläden, seit das mörderische Regime der Roten Khmer die Menschen aus dem eigenen Land vertrieben hat. In dieser Stadt, die weder ganz zu Amerika noch zu Asien gehört, begegnen wir allmächtigen Mönchen, nervigen Tanten, zu Tode gelangweilten Heranwachsenden und längst vergessenen Badmintonhelden, stoßen zugleich auf einen ganzen Kontinent an verschwiegenen Geschichten und heimlichen Fantasien. Es ist ein Ort der Heimsuchungen und Wiedergeburten, in dem die Gegenwart immer wieder eingeholt wird von der Geschichte – und nur wer sich neu erfindet, neue Wege sucht im Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Identität, mit Freundschaft und Familie, hat eine Chance zu entkommen …

Zum Autor

Anthony Veasna So, 1992 geboren und 2020 verstorben, stammte aus Stockton, Kalifornien, und machte seinen Master in fiktionalem Schreiben an der Syracuse University. Seine Texte sind u. a. im New Yorker, The Paris Review, n+1 und Granta erschienen. Der Erzählband »Nach der Party« wurde ausgezeichnet mit dem National Book Critics Circle’s John Leonard Prize sowie dem Ferro-Grumley Award for LGBTQ Fiction. Er war New York Times-Bestseller und u. a. in New York Times, Washington Post, und Los Angeles Times eines der Bücher des Jahres.

ANTHONY VEASNA SO

NACH DER PARTY

Stories

Aus dem Amerikanischen von Cornelius Reiber

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Afterparties« bei Ecco, einem Imprint von HarperCollins, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2021

by Ravy So und Alexander Gilbert Torres

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 Luchterhand Literaturverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: buxdesign | München

nach einem Entwurf von Elizabeth Yaffe

Coverillustration: Monnyreak Ket

Satz: Uhl + Massopust Aalen

ISBN 978-3-641-27437-5V001

www.luchterhand-literaturverlag.defacebook.com/luchterhandverlag

Für alle, die mich unterschätzt haben, mich selbst eingeschlossen.

Oh, und für Alex, meine Liebe.

INHALT

Die drei Frauen von Chuck’s Donuts

Superking Son schlägt wieder zu

Maly, Maly, Maly

Die Werkstatt

Die Mönche

Wir wären jetzt Prinzen!

Persönlichkeitsentwicklung

Somaly Serey, Serey Somaly

Generationsunterschiede

Dank

DIE DREI FRAUEN VON CHUCK’S DONUTS

Als der Mann zum ersten Mal einen Apfelkrapfen bestellt, ist es drei Uhr morgens, die Straßenlaterne ist kaputt, und die verfallenen Gebäude am Ufer versinken im Nebel des kalifornischen Deltas, alle bis auf Chuck’s Donuts mit seinem kühl leuchtenden Neonlicht. »Ist es nicht ein bisschen früh für Apfelkrapfen?«, fragt Kayley, die zwölfjährige Tochter der Besitzerin, trocken hinter dem Tresen, und Tevy, vier Jahre älter, verdreht die Augen und sagt zu ihrer Schwester: »Du guckst zu viel Fernsehen.«

Der Mann ignoriert beide, setzt sich in eine Tischnische und starrt aus dem Fenster, auf das in Ruinen liegende Potenzial des Zentrums dieser Kleinstadt. Kayley schaut sich sein Spiegelbild im Fenster an. Er ist schon älter, aber nicht alt, jünger als ihre Eltern, und sein struppiger Schnurrbart wirkt fehl am Platz, aus einer anderen Zeit, einem anderen Jahrzehnt. Sein Gesichtsausdruck strahlt eine schwierige Gefühlslage aus, wie sie wohl nur Erwachsene kennen, so was wie schwermütig oder elend. Sein hellgrauer Anzug ist zerknittert, seine Krawatte offen.

Eine Stunde vergeht. Kayley sagt flüsternd zu Tevy: »Ich glaube, er starrt die ganze Zeit sein eigenes Gesicht an«, worauf Tevy antwortet: »Ich versuche zu lesen.«

Irgendwann geht der Mann schließlich. Sein Apfelkrapfen bleibt unangerührt auf dem Tisch liegen.

»War das schräg«, sagt Kayley. »Ich frage mich, ob er Kambodschaner ist.«

»Nicht jeder Asiate in der Stadt ist Kambodschaner«, sagt Tevy. Kayley geht zu seinem Tisch und schaut sich den Apfelkrapfen genauer an. »Warum kommt jemand hier rein, sitzt eine Stunde da und rührt sein Essen nicht an?«

Tevy blickt konzentriert in ein Buch auf dem Verkaufstresen.

Ihre Mutter kommt mit einem Tablett glasierter Donuts aus der Küche. Sie ist die Besitzerin, auch wenn sie nicht Chuck heißt, sondern Sothy, und noch nie in ihrem Leben einem Chuck begegnet ist; sie fand bloß, der Name klinge amerikanisch genug, um Kunden anzulocken. Sie schiebt das Blech in ein Abkühlregal und sieht sich dann im Raum um, nur um sicherzugehen, dass ihre Töchter nicht schon wieder einen Obdachlosen reingelassen haben.

»Wieso ist denn die Straßenlaterne aus?«, ruft Sothy. »Schon wieder!« Sie geht zum Fenster und versucht, nach draußen zu sehen, sieht aber vor allem ihr eigenes Spiegelbild – stämmige Gliedmaßen, die aus einer fettverschmierten Schürze hervorgucken, ein rundes Gesicht, darüber ein billiges Haarnetz. Eine übermäßig harsche Selbstwahrnehmung, aber Sothy sieht die Welt anders, wenn sie so lange in der Küche gestanden und Teig geknetet hat, dass die fertigen Donuts zur einzigen Zeiteinheit geworden sind. »Wir verlieren Gäste, wenn das so weitergeht.«

»Alles okay«, sagt Tevy, ohne von ihrem Buch aufzublicken. »Gerade war einer da.«

»Ja, da saß so ein komischer Mann, fast eine Stunde«, sagt Kayley.

»Wie viele Donuts hat er bestellt?«, fragt Sothy.

»Nur das da«, sagt Kayley, und zeigt auf den Apfelkrapfen, der noch immer auf dem Tisch liegt.

Sothy seufzt. »Tevy, ruf bei PG&E an.«

Tevy schaut von ihrem Buch auf. »Da wird jetzt keiner rangehen.«

»Dann hinterlass eine Nachricht«, sagt Sothy und sieht ihre ältere Tochter eindringlich an.

»Wir könnten seinen Apfelkrapfen nochmal verkaufen«, sagt Kayley. »Ich bin mir ganz sicher, dass er ihn nicht berührt hat. Ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet.«

»Kayley, starr die Gäste nicht so an«, sagt Sothy, bevor sie in die Küche zurückgeht, wo sie neuen Teig vorbereitet und sich wieder einmal fragt, ob es richtig ist, ihre Töchter jeden Abend und die Nacht durch hier arbeiten zu lassen. Vielleicht sollte Chuck’s Donuts nur tagsüber offen sein und nicht vierundzwanzig Stunden, und vielleicht sollten die Töchter bei ihrem Vater leben, oder wenigstens teilweise, auch wenn man ihm nach dem, was er gemacht hat, nicht mehr trauen kann.

Sie begutachtet nachdenklich ihre Hände mit der verblichenen und rauen Haut, faltig und sehnig zugleich. Es sind die Hände ihrer Mutter, die selbst gemachte Cha Quai auf den Märkten von Battambang gebraten hat, bis sie alt und müde war und die Märkte verschwanden und ihre Hände nicht mehr Teig kneteten, sondern Reis ernteten, um den kommunistischen Idealen eines genozidalen Regimes zu dienen. Wie seltsam, denkt Sothy, dass sie Jahrzehnte nach den Lagern hier mitten in Kalifornien lebt, als Geschäftsfrau, mit ihren in Amerika geborenen kambodschanischen Töchtern, die zu gesunden und eigensinnigen Mädchen herangewachsen sind, und dass ihre Hände dennoch, in diesem neuen Leben, das sie sich aufgebaut hat, mit dem Alter zu den Händen ihrer Mutter geworden sind.

Vor einigen Wochen hat Sothys einziger Angestellter für die Nachtschichten gekündigt. Er hatte ihr eintöniges Angebot satt, sagte er, die verschobenen Schlafzeiten, seine immer wirrer werdenden Träume. Und so kam die Abmachung für den Sommer zustande: Sothy stellt bis September keinen neuen Mitarbeiter an, und Tevy und Kayley helfen ihrer Mutter bei der Arbeit, wobei das so gesparte Geld direkt in ihre College Funds fließt. Tevys und Kayleys gewohnter Tagesrhythmus wird auf den Kopf gestellt, sie werden während der heißen, drückenden Tage schlafen und nachts hinter der Kasse sitzen.

Trotz anfänglicher Empörung willigten Tevy und Kayley natürlich ein. In den ersten beiden Jahren nach der Eröffnung von Chuck’s Donuts, als Kayley acht war, Tevy noch keine eigensinnige Teenagerin und Sothy noch verheiratet, schien ihr Geschäft unter einem guten Stern zu stehen. Man stelle sich dazu die Straßen im Stadtzentrum vor der Immobilienkrise vor, bevor die Stadt Insolvenz anmeldete und zur Stadt mit den meisten Zwangsvollstreckungen in Amerika wurde. Man stelle sich Chuck’s Donuts umgeben von gut gefüllten Bars und Restaurants und einem neuen IMAX-Kino vor, alles voller Leute, die ihre unrealistischen Hypotheken verdrängen. Man stelle sich Tevy und Kayley jeden Tag nach der Schule bei Chuck’s Donuts vor – wie sie Insiderjokes mit ihrer Mutter machen, wie sie Donuts so schnell verkaufen, dass sie sich wie Sportlerinnen fühlen, und wie sie aus dem Fenster schauen und um sich herum einen Wirbel von Energie sehen.

Und jetzt stelle man sich vor, wie sich Tevy und Kayley an ihre Erinnerungen an Chuck’s Donuts klammern, seit sie von der zweiten Familie ihres Vaters in der Nachbarstadt wissen. Und man stelle sich selbst jetzt noch, da die Wirtschaftskrise fast alle anderen Geschäfte im Zentrum ausgelöscht hat und daher die nächtliche Kundschaft ausbleibt, bis auf ein paar vereinzelte Angestellte des nahegelegenen Krankenhauses, diese Sommernächte, endlos im Schein des Neonlichts, als die letzten Pfeiler dieser Familie vor. Man stelle sich Chuck’s Donuts als Mausoleum ihrer herrlichen Vergangenheit vor.

In der zweiten Nacht, in der der Mann einen Apfelkrapfen bestellt, sitzt er in der gleichen Nische wie beim ersten Mal. Es ist ein Uhr, und von der Straßenlaterne geht weiterhin nur dunkles Nichts aus. Er schaut trotzdem zum Fenster hinaus und rührt auch diesmal seinen Apfelkrapfen nicht an. Drei Tage sind vergangen seit seinem letzten Besuch. Kayley kauert sich hinter den Tresen und beobachtet den Mann durch die Vitrine mit den Donuts. Er trägt einen mittelgrauen Anzug, fällt ihr auf, statt des hellgrauen wie beim letzten Mal, und seine Haare wirken fettiger.

»Ist das nicht komisch, dass seine Haare fettiger sind als beim letzten Mal, obwohl es früher in der Nacht ist?«, fragt sie Tevy, worauf Tevy, tief versunken in ihr Buch, antwortet: »Das ist eine falsche Kausalität, dass die Fettigkeit seiner Haare eine direkte Folge der verstrichenen Zeit ist.«

Und Kayley antwortet: »Werden deine Haare denn nicht fettiger im Laufe des Tages?«

Worauf Tevy sagt: »Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Haare fettig werden. Wir wissen zumindest, dass deine Haare eklig werden im Sommer.«

Und Sothy, die gerade in den Raum kommt, sagt: »Ihre Haare wären nicht fettig, wenn sie sie waschen würde.« Sie legt den Arm um Kayley, zieht sie zu sich ran und riecht an ihrem Kopf. »Du riechst schlecht, meine Kleine. Wie komme ich zu so einer schmuddeligen Tochter?«, sagt sie laut.

»Wie die Mutter, so die Tochter«, sagt Tevy, und Sothy gibt ihr einen Klaps auf den Kopf.

»Ist das nicht eine falsche Kausalität?«, fragt Kayley. »Die Annahme, dass ich wie Mom bin, nur weil ich ihre Tochter bin.« Sie zeigt auf das Buch ihrer Schwester. »Wer immer das geschrieben hat, würde sich für dich schämen.«

Tevy schlägt ihr Buch zu und stößt es Kayley in die Seite, woraufhin Kayley ihre rissigen Fingernägel in Tevys Arm gräbt, was wiederum dazu führt, dass Sothy beide an den Handgelenken packt und auf Khmer zusammenstaucht. Während der Griff ihrer Mutter immer fester wird, sieht Kayley aus dem Augenwinkel, dass der Mann sich vom Fenster abgewandt hat und sie direkt anblickt, während alle drei »sich wie Hitzköpfe aufführen«, wie ihr Vater jetzt sagen würde. Der Blick des Mannes ist voller Geringschätzung, und in dem Moment wünscht sie sich, unsichtbar zu sein.

Sothy hat die Handgelenke ihrer Töchter noch immer fest im Griff und zieht die beiden jetzt in Richtung der Schwingtür zur Küche. »Helft mir Donuts glasieren!«, befiehlt sie. »Ich habe es satt, alles alleine zu machen.«

»Wir können den Mann nicht einfach da draußen sitzen lassen«, wendet Kayley ein, durch zusammengebissene Zähne.

Sothy wirft einen Blick auf den Mann. »Der ist in Ordnung. Er ist Khmer.«

»Du musst mich nicht zerren«, sagt Tevy und befreit sich aus dem Griff ihrer Mutter, aber zu spät, sie sind bereits in der Küche, wo sie eine Überdosis Hefegeruch und brennende Backofenluft abbekommen.

Sothy, Tevy und Kayley gruppieren sich um die Kücheninsel. Bleche mit frisch frittiertem Teig, golden und undekoriert, stehen neben einem Gefäß mit der Glasur. Sothy nimmt einen nackten Donut und taucht ihn ein. Als sie ihn wieder herauszieht, tropft das weiße klebrige Zeug herab.

Kayley blickt zur Küchenschwingtür. »Und wenn der Mann die ganze Zeit über gar nicht aus dem Fenster geschaut hat?«, fragt sie Tevy. »Wenn er uns beobachtet hat, unsere Spiegelung in der Scheibe?«

»Eigentlich muss man immer beides gleichzeitig tun, es geht gar nicht anders«, antwortet Tevy, und tunkt zwei Donuts in die Glasur, einen in jeder Hand.

»Ist das unheimlich«, sagt Kayley, die es aber auch zunehmend aufregend findet.

»An die Arbeit«, sagt Sothy gereizt.

Kayley seufzt und nimmt sich einen Donut.

So genervt sie auch von Kayleys Schrullen ist, muss sich Tevy eingestehen, dass auch sie von dem Mann fasziniert ist. Wer ist er denn? Hat er so viel Geld, dass er es sich leisten kann, Apfelkrapfen zu bestellen, die er nicht anrührt? Ab seinem fünften Besuch, beim fünften unangerührten Apfelkrapfen, der fünften Entscheidung für die gleiche Tischnische, ist er für Tevy ein würdiger Gegenstand eingehender Beobachtung, Untersuchung und Analyse – vielleicht kann sie ja sogar ihre Hausarbeit in Philosophie über ihn schreiben.

Der Sommerkurs, den sie am Community College neben der stillgelegten Mall belegt, trägt den Titel »Wissen«. Wenn sie über diesen Mann schriebe, und über die Fragen, die sich auftäten, wenn sie ihn als philosophischen Gegenstand behandeln würde, könnte Tevy in dem Kurs ein A bekommen, was Eindruck machen würde bei den Colleges, wenn sie sich im nächsten Jahr bewirbt. Vielleicht brächte es ihr ein schickes Stipendium ein, mit dem sie diese depressive Stadt verlassen könnte.

Auf den Kurs »Wissen« wurde Tevy überhaupt erst aufmerksam, weil er keine Mathekurse voraussetzte; Bedingung für die Teilnahme war einzig, dass man las, eine 15-seitige Hausarbeit verfasste und morgens zu den Vorlesungen kam, was sie problemlos machen kann, bevor sie dann nachmittags zu Hause schläft. Tevy versteht die meisten Texte nicht, aber der Dozent, der wie ein Obdachloser aussieht, den das Community College irgendwo von der Straße aufgelesen hat, versteht ihrer Meinung nach auch nicht mehr davon. Wittgenstein zu lesen ist trotzdem nicht die schlechteste Art, die toten Stunden der Nacht rumzubringen.

Tevys philosophisches Interesse an dem Mann war geweckt, als ihre Mutter erklärte, dass sie auf den ersten Blick sagen könne, dass er Khmer ist.

»Woher weißt du das denn?«, flüsterte Kayley beim dritten Besuch des Mannes und rümpfte zweifelnd die Nase.

Sothy sortierte die restlichen Donuts in die Vitrine ein, sah dann zu dem Mann hinüber und sagte: »Natürlich ist er Khmer.« Es war dieses natürlich, das Tevy aus ihrem Buch aufblicken ließ. Natürlich, hallte die herablassende Stimme ihrer Mutter nach, und die Worte schwirrten Tevy durch den Kopf, während sie den Mann anstarrte. Natürlich, natürlich.

In ihren sechzehn Lebensjahren hat Tevy die Fähigkeit ihrer Eltern, intuitiv alle Erscheinungsformen des Khmer-Seins oder des Auf keinen Fall-Khmer-Seins zu erkennen, immer wieder überraschend und frustrierend gefunden. Sie brauchte nur ein Glas Eiswasser zu trinken, und schon rief ihr Vater vom anderen Ende des Zimmers: »Während des Völkermords gab es keine Eiswürfel!« Und fuhr dann mit der Klage fort: »Wie konnten meine Kinder nur so un-khmer werden?«, um dann in bitteres Lachen auszubrechen. Es konnte auch vorkommen, dass sie ein Stück Trockenfisch aß oder sich am Kopf kratzte oder auf eine bestimmte Art lief, und ihr Vater lächelte und sagte: »Jetzt weiß ich, dass du khmer bist.«

Aber was heißt es denn überhaupt, khmer zu sein? Wie weiß man, was khmer ist und was nicht khmer ist? Haben die meisten Khmer immer schon gewusst, tief im Innern, dass sie Khmer sind? Gibt es Gefühle, die nur Khmer empfinden und niemand sonst?

Verschiedene Varianten dieser Fragen gingen Tevy jedes Mal durch den Kopf, wenn ihr Vater sie in Chuck’s Donuts besuchte, damals vor der Scheidung. Mit einer Schale Papayasalat in der Hand trat er in die Mitte des Raumes, roch an dem Salat und rief, ohne auf die anderen Gäste zu achten: »Nie fühle ich mich so khmer wie beim Geruch von Fischsauce und frittiertem Teig!«

Khmer zu sein lässt sich, soweit Tevy verstanden hat, nicht auf die braune Haut, die schwarzen Haare und die markanten Wangenknochen reduzieren, die sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester teilt. Khmer-Sein kann sich in allem Möglichen manifestieren, von der Farbe der Nagelhaut bis zu der besonderen Art und Weise, wie der Hintern taub wird, wenn man zu lange auf einem Stuhl sitzt, und trotzdem hat Tevy ihr Verhalten noch nie als spezifisch khmer wahrgenommen. Und jetzt, wo sie alt genug ist, sich von ihrem Vater, diesem verlogenen Ehebrecher, loszusagen, fühlt Tevy keinerlei Verbindung mehr zu dem, als was sie offenbar geboren wurde. Unfähig, sich vorzustellen, was ihr Vater empfand, wenn er in Chuck’s Donuts stand und an Fischsauce roch, kann sie darüber nur noch lachen. Selbst jetzt, wo sie es nicht mehr ertragen kann, ihn zu treffen, lacht sie, wenn sie an ihren Vater denkt.

Es bereitet Tevy kaum Schuldgefühle, dass sie sich ihrer Kultur nicht verbunden fühlt. Manchmal fühlt sie sich aber überfordert, als würden sich ihre Gedanken bohrend durchs Gehirn winden, als würde ihr Kopf explodieren. Deshalb beteiligt sie sich an Kayleys Projekt, alles über den Mann herauszufinden.

Eines Nachts beschließt Kayley, dass der Mann das exakte Ebenbild ihres Vaters ist. Es sei fast unwirklich, meint sie. »Schau ihn doch an«, murmelt sie, während sie die Filter der Industriekaffeemaschinen wechselt. »Sie haben das gleiche Kinn. Die gleichen Haare. Alles genau gleich.«

Sothy, die neue Donuts in die Vitrine legt, antwortet: »Pass auf mit den Maschinen.«

»Idiotin«, zischt Tevy beim Auffüllen der Sahne- und Zuckerbehälter. »Glaubst du, das wäre Mom nicht inzwischen aufgefallen, wenn der wie Dad aussieht?«

Inzwischen haben sich Sothy, Tevy und Kayley an die Anwesenheit des Mannes gewöhnt und wissen, dass er in jeder beliebigen Nacht zwischen Mitternacht und vier Uhr auftauchen kann. Die Töchter tuscheln über ihn und hoffen dabei halb, dass er außer Hörweite sitzt, halb, dass er mithört. Kayley stellt Mutmaßungen über seine Motive an: Wenn er zum Beispiel ein Polizist wäre, der etwas observiert, oder ein Verbrecher auf der Flucht. Sie überlegt, ob er ein guter Mensch ist oder ein schlechter. Tevy wiederum stellt Theorien darüber auf, was der Mann vom Leben will – ob er, zum Beispiel, die Verbindung zur Welt verloren hat und nur hier zu sich selbst findet, in Chuck’s Donuts, umgeben von anderen Khmern. Beide Schwestern fragen sich, wie sein Leben wohl aussieht: Welche Frauen ihn attraktiv finden und mit ihm Beziehungen hatten; welche Frauen er abgewiesen hat; ob er Geschwister hat oder Kinder; ob er eher seiner Mutter ähnlich sieht oder seinem Vater.

Sothy ignoriert sie. Sie ist es leid, über andere Menschen nachzudenken, insbesondere Kunden, die kaum was einbringen.

»Mom, du siehst schon auch, was ich sehe, oder?«, sagt Kayley, ohne eine Antwort zu bekommen. »Du hörst mir gar nicht zu, oder?«

»Warum sollte sie dir zuhören?«, fährt Tevy sie an.

Kayley wirft die Arme in die Luft. »Du bist nur so gemein, weil du den Mann scharf findest«, erwidert sie. »Das hast du doch gestern eigentlich gemeint. Du bist wie diese ekligen Menschen, die ihren Vater scharf finden, nur lässt du es jetzt an mir aus. Und er sieht genauso aus wie Dad, nur zu deiner Information. Ich habe ein Foto dabei als Beweis.« Sie zieht ein Foto aus der Tasche und hält es hoch.

Tevys Wangen brennen leuchtend rot. »Das habe ich nicht gemeint«, sagt sie, greift über den Tresen und versucht, Kayley das Foto zu entreißen, mit dem einzigen Ergebnis, dass sie eine Kaffeemaschine zu Boden stößt.

Als Sothy hört, wie Metallteile scheppernd auf dem Boden aufschlagen und umherrollen, dreht sie sich schließlich zu ihren Töchtern um. »Was habe ich dir gesagt, Kayley!«, schreit sie und ihr ganzes Gesicht ist verzerrt vor Wut.

»Warum schreist du mich an? Es ist ihre Schuld!«, sagt Kayley und zeigt aufgeregt auf ihre Schwester. Tevy nutzt die Gelegenheit und greift sich das Bild. »Gib es wieder her«, verlangt Kayley. »Du magst Dad ja nicht mal. Du hast ihn nie gemocht.«

Und Tevy sagt: »Dann widersprichst du dir selbst, oder?« Sie ist immer noch rot im Gesicht und versucht, zu einem ruhigen, analytischen Ton zurückzufinden. »Was jetzt – bin ich in Dad verliebt oder hasse ich ihn? Du bist so dumm. Egal, auf jeden Fall habe ich nicht gesagt, dass der Mann scharf ist. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass er nicht hässlich ist oder so.«

»Ich hab den Quatsch satt«, sagt Kayley. »Ihr behandelt mich, als wäre ich niemand.«

Sothy begutachtet den Schaden, den ihre Töchter angerichtet haben und entreißt Tevy das Foto. »Räumt das auf!«, ruft sie, und geht entnervt aus dem Gastraum.

In der Toilette spritzt sich Sothy Wasser ins Gesicht. Sie betrachtet ihr Spiegelbild und bemerkt die Tränensäcke unter den Augen, die Falten, die ihre Haut zerfurchen, und schaut dann auf das Foto, das sie neben dem Wasserhahn abgelegt hat. Die Jugendlichkeit ihres Ex-Mannes, seinen jungenhaften Charme, empfindet sie als Hohn. Sie kann sich nicht vorstellen, dass der junge Mann auf dem Bild – in seinem engen Polohemd und den Stone-Washed-Jeans, euphorisiert durch die erst kürzlich erworbene amerikanische Staatsbürgerschaft – einmal der Vater sein würde, der ihre Töchter mit so viel Ängstlichkeit ansteckt und der sie selbst verlässt, im mittleren Alter, mit Pflichten, denen sie allein kaum nachkommen kann.

Sothy steckt das Foto in ihre Schürzentasche und nimmt sich zusammen. Hätte sie nicht den Gastraum verlassen, hätte sie gesehen, wie der Mann sich erhob und seine Nische verließ, auf die zwei Mädchen zuging und an ihnen vorbei in den Gang, der zu den Toiletten führt. Sie hätte nicht die Toilettentür geöffnet und nicht plötzlich vor dem Mann mit seiner stummen, schmollenden Präsenz gestanden. Und sie hätte sie nie bemerkt, die unheimliche Ähnlichkeit mit ihrem Ex-Mann, von der ihre jüngere Tochter die ganze Zeit redet.

Aber jetzt nimmt Sothy die Ähnlichkeit wahr, gleichzeitig mit einem plötzlichen Schmerz im Unterleib. Der Blick des Mannes trifft sie wie ein Schlag. Er kündet von einem konzentrierten Chaos, einer dumpfen Boshaftigkeit, und obwohl der Mann einfach nur an ihr vorbeigeht, in die frei gewordene Toilette, kann Sothy sich des Gedankens nicht erwehren: Jetzt kommen sie uns holen.

Seit ihrer Scheidung hat Sothy die Tage durchgeschuftet unter dem ständigen Druck, ihre Töchter ohne ihren Ex-Mann versorgen zu müssen. Die Erschöpfung nagt an ihren Knochen. Ihre Handgelenke schmerzen vom Karpaltunnelsyndrom. Und Ausruhen ist keine Option. Im Gegenteil, es würde sie nur noch mehr Energie kosten. Eine kurze Verschnaufpause, ein Moment zum Nachdenken, und der Groll bricht über sie herein. Es ist nicht das Fremdgehen, das sie wütend macht, die Affäre, die leichtsinnige Stiefmutter ihrer Töchter, die sie mit ihren fehlgeleiteten Versöhnungsversuchen anruft. Die Anziehungskraft auf ihren Ex-Mann, und seine auf sie, hatte nach der ersten Schwangerschaft stetig nachgelassen. Was man über ihre finanzielle Vereinbarung nicht sagen konnte. Die nämlich implodierte spektakulär.

Ihre Töchter wissen davon nichts, aber für die Eröffnung von Chuck’s Donuts hat Sothy einen großzügigen Kredit von einem entfernten Onkel ihres Ex-Mannes bekommen, einem einflussreichen Tycoon in Phnom Penh, der dafür berüchtigt war, in politische Korruption zu investieren. Sie hatte die wildesten Gerüchte über diesen Onkel gehört, selbst hier noch in Kalifornien – dass er für die Inhaftierung des wichtigsten politischen Gegners des Premierministers verantwortlich war, dass er seinen Reichtum der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation ehemaliger Funktionäre der Roten Khmer verdankte, und dass er im Auftrag mächtiger und primitiver Sympathisanten der Roten Khmer die Ermordung Haing S. Ngors arrangiert hatte. Sothy war sich nicht sicher gewesen, ob sie das Geld dieses Onkels annehmen und bei solch dunklen Mächten in der Schuld stehen wollte, ob sie sich auf ein Leben einlassen wollte, in dem sie immer befürchten musste, dass als khmer-amerikanische Bandenmitglieder getarnte Auftragskiller sie und ihre Familie erschießen und es als einfachen, aus dem Ruder gelaufenen Raubüberfall aussehen lassen könnten. Wenn selbst Haing S. Ngor, der Oscar-gekrönte Filmstar aus The Killing Fields, vor diesem Schicksal nicht sicher war und dem Zorn der Mächtigen nicht entkommen konnte, wieso sollte Sothy dann glauben, dass ihre Familie verschont bleiben würde? Aber was hätte Sothy sonst machen sollen, mit einem Hauptschulabschluss, einem Ehemann, der als Hausmeister arbeitete, und zwei kleinen Kindern? Wie hätten sie und ihr Mann sonst ihre finanzielle Situation aufbessern können? Was konnte sie denn, außer Frittieren?

Tief im Innern hat Sothy immer gewusst, dass es eine schlechte Idee gewesen ist, mit dem Onkel ihres Ex-Mannes Geschäfte zu machen, über den sie so wenig wusste, dass er auch der Finanzier des Putsches von Pol Pot hätte sein können. Also fragt sie sich jetzt, wo sie die Ähnlichkeit des Mannes mit ihrem Ex-Mann sieht, ob er ein entfernter Gangster-Cousin sein könnte. Sie befürchtet, dass ihre Vergangenheit sie schließlich eingeholt hat.

Über mehrere Tage bleiben die Besuche des Mannes bei Chuck’s Donuts aus. Sothys Sorgen werden dadurch nur noch größer. Sie kriechen ihr in die Knochen. Die fortwährenden Spekulationen ihrer Töchter über den Mann verstärken nur ihren Verdacht, dass er ein Verwandter ihres ehemaligen Schwiegeronkels ist. Er ist gekommen, um sie umzubringen, Geld aus ihnen herauszufoltern, vielleicht auch, um ihre Töchter als Pfand zu nehmen, auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Um ihn nicht zu provozieren, kann sie sich aber kein impulsives Handeln erlauben. Und natürlich besteht immer noch die Möglichkeit, dass er einfach nur irgendein Fremder ist. Er hätte ihnen doch sonst sicher mittlerweile etwas angetan. Wozu dieses Schauspiel des Wartens? Sie bleibt auf der Hut, sagt auch ihren Töchtern, dass sie sich vor dem Mann in Acht nehmen und sie rufen sollen, wenn er den Laden betritt.

Tevy hat angefangen, ihren Philosophieaufsatz zu schreiben, und Kayley hilft ihr dabei. »Über die Frage, ob Khmer-Sein mit sich bringt, dass man andere Khmer versteht«, lautet der vorläufige Titel. Tevys Lehrer verlangt von den Schülerinnen, dass sie ihren Aufsätzen Titel nach dem Vorbild von Über Gewißheit geben, als würde ein Titel durch den Anfang mit »Über« bereits philosophisch. Sie beschließt, ihren Aufsatz als eine Liste von Vermutungen über den Mann anzulegen, die auf der Vorstellung beruhen, dass er Khmer ist und dass die Personen, die diese Vermutungen anstellen, Tevy und Kayley, ebenfalls Khmer sind. Jede der Annahmen soll dabei von einem Absatz begleitet werden, in dem ihre Richtigkeit diskutiert wird, anhand der Antworten des Mannes auf Fragen, die Tevy und Kayley ihm direkt stellen werden. Tevy und Kayley vereinbaren, vor ihrer Mutter geheim zu halten, was für eine Art von Aufsatz sie schreiben.

Die Schwestern verbringen mehrere Abende damit, ihre Liste von Vermutungen über den Mann zu verfeinern. »Vielleicht ist auch er mit Eltern aufgewachsen, die sich nicht mochten«, sagt Kayley eines Abends, an dem die Stadt nicht ganz so trostlos wie sonst erscheint, weil Staub und Luftverschmutzung dem dunklen Himmel einen rötlichen Schimmer verleihen.

»Na ja, Khmer heiraten ja auch nicht aus Liebe«, antwortet Tevy.

Kayley schaut aus dem Fenster, ob sich irgendetwas zu beobachten lohnt, sieht aber nur die leere Straße, eine Ecke des alten Motels, das trübe Orange vom Little-Caesars-Restaurant, das ihre Mutter hasst, weil dessen Chef nicht gestattet, dass ihre Kunden seinen riesengroßen Parkplatz mitbenutzen. »Es sieht immer so aus, als würde er jemanden suchen, oder?«, sagt Kayley. »Vielleicht liebt er jemanden, aber die Person erwidert seine Liebe nicht.«

»Weißt du noch, was Dad über die Ehe gesagt hat?«, fragt Tevy. »Er meinte, dass Paare sich nach dem Lager aufgrund ihrer Fähigkeiten zusammentaten. Zwei Leute, die kochen konnten, heirateten nicht, weil das Verschwendung gewesen wäre. Wenn ein Ehepartner kochen konnte, dann sollte der andere etwas darüber wissen, wie man Essen verkauft. Er sagte, die Ehe ist wie die Sendung Survivor, wo man Allianzen schmiedet, um länger zu überleben. Er fand, Survivor sei eigentlich der Inbegriff von Khmer, und war sich sicher, dass er gewinnen würde, weil der Völkermord das bestmögliche Training dafür war.«

»Und was konnten sie?«, fragt Kayley. »Mom und Dad?«

»Die Antwort ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass es nicht funktioniert hat«, sagt Tevy.

»Was hat das mit dem Mann zu tun?«, fragt Kayley.

Und Tevy antwortet: »Na ja, wenn Khmer wegen ihrer Fähigkeiten heiraten, wie Dad sagt, bedeutet das ja vielleicht, dass es Khmer schwererfällt zu lieben. Vielleicht sind wir einfach schlecht darin – im Lieben – und vielleicht ist das das Problem von dem Mann.«

»Warst du schon mal verliebt?«, fragt Kayley.

»Nein«, sagt Tevy, und ihr Gespräch versiegt. Sie können ihre Mutter in der Küche hören, das gewohnte Scheppern der Mixgeräte und Bleche, eine Abfolge von Geräuschen, die sich einfach nicht zu einer Melodie fügen.

Tevy fragt sich, ob ihre Mutter je einen Menschen romantisch geliebt hat, ob ihre Mutter überhaupt fähig ist, über den Bereich des schieren Überlebens hinauszugelangen, ob ihre Mutter jemals Sorgenfreiheit erleben durfte, und ob die Gegenwart es für ihre Mutter vermag, sich auch nur für einen kurzen Moment auf eine eigene Ebene schwebender Existenz auszuweiten, getrennt von Vergangenheit oder Zukunft. Kayley hingegen fragt sich, ob ihre Mutter ihren Vater vermisst, und wenn nicht, ob das heißt, dass Kayleys eigene Gefühle von Schwermut, Isolation und Sehnsucht weniger berechtigt sind, als sie denkt. Sie fragt sich, ob die tiefe Kluft zwischen ihren Eltern auch ihren eigenen Körper durchzieht, denn was ist sie anderes als eine Mixtur aus all diesen gegensätzlichen Genen?

»Mom sollte anfangen zu rauchen«, sagt Kayley.

Und Tevy fragt: »Warum?«

»Es würde sie zwingen, Pausen zu machen«, sagt Kayley. »Jedes Mal, wenn sie eine rauchen will, müsste sie aufhören zu arbeiten, nach draußen gehen und rauchen.«

»Kommt darauf an, was sie schneller umbringen würde«, sagt Tevy. »Rauchen oder zu viel arbeiten.«

Dann fragt Kayley, leise: »Glaubst du, Dad liebt seine neue Frau?«

Tevy antwortet: »Das will ich hoffen.«

Wie die Abmachung von Sothy und ihrem Ex-Mann mit dem Onkel eigentlich gedacht war: Sothy sollte ihrem damaligen Mann jeden Monat zwanzig Prozent des Gewinns von Chuck’s geben. Ihr damaliger Mann sollte dieses Geld jeden Monat seinem Onkel schicken. Und jeden Monat würden sie so der Rückzahlung ihres Kredits einen Schritt näher kommen, bevor irgendjemand mit Verbindungen ins kriminelle Milieu auch nur mit der Wimper zucken konnte.

Tatsächlich passierte aber Folgendes: Eines Tages, ein paar Wochen bevor sie herausfand, dass ihr Mann mit einer anderen Frau während ihrer Ehe zwei Söhne gezeugt hatte, erhielt Sothy einen Anruf in Chuck’s Donuts. Es war ein Mann, der Khmer sprach, in einem satten und reinen Idiom. Zunächst verstand Sothy kaum, was er sagte. Seine Sätze waren zu flüssig, seine Aussprache zu korrekt. Er verschluckte nicht die Endungen der Wörter, wie es so viele nach Amerika eingewanderte Khmer taten, und Sothy war zunächst wie benommen vom Klang dieser ewig nicht gehörten Silben. Dann verstand sie, was die Worte des Mannes tatsächlich bedeuteten. Er war der Buchhalter des Onkels ihres Mannes. Er erkundigte sich nach ihrem Darlehen und ob sie die Absicht hätten, es irgendwann zurückzuzahlen. Es waren Jahre vergangen, und der Onkel hatte keinerlei Zahlungen erhalten, sagte der Buchhalter mit bedrohlichem Bedauern.

Später erfuhr Sothy – und zwar ausgerechnet von der schuldgeplagten Geliebten ihres Mannes –, dass ihr Mann die Gewinne, die sie an ihn weitergereicht hatte und die für die Rückzahlung des Kredits bestimmt waren, für den Unterhalt seiner zweiten Familie verwendet hatte. In der Scheidungsvereinbarung hatte Sothy zugestimmt, keinen Unterhalt für die Kinder zu verlangen, im Gegenzug für den alleinigen Besitz von Chuck’s Donuts, das Sorgerecht für die Töchter und für das Versprechen ihres Ex-Mannes, mit seinem Onkel zu sprechen und den Kredit zu tilgen, dieses Mal mit seinem eigenen Geld. Er habe nie die Absicht gehabt, seinen Onkel zu betrügen, beteuerte er. Er hatte sich einfach in eine andere Frau verliebt. Es war wahre Liebe. Was hätte er denn tun sollen? Und natürlich hatte er eine Verpflichtung gegenüber seinen anderen Kindern, den Söhnen, die seinen Namen trugen.

Dennoch versprach er, die Situation zu bereinigen. Aber wie soll Sothy ihrem Ex-Mann vertrauen? Wird eines Tages ein vom Onkel gesandter Mann an ihrer Haustür oder bei Chuck’s Donuts oder in der Gasse hinter Chuck’s Donuts auftauchen und die Situation für sie bereinigen? Versprochen ist versprochen, aber mehr auch nicht.

Eine ganze Woche ist vergangen seit dem letzten Besuch des Mannes. Sothys Ängste haben sich langsam gelegt. Es sind zu viele Donuts zu backen, zu viele Rechnungen zu bezahlen. Und es hat auch geholfen, dass sie ihren Ex-Mann angerufen hat, um ihn anzuschreien.

»Du egoistisches Schwein«, sagte sie. »Wehe, du zahlst das Geld nicht an deinen Onkel zurück. Und wehe, du bringst deine Töchter in Gefahr. Wehe, du tust, was du immer getan hast – und denkst nur an dich und daran, was du willst. Ich kann gerade nicht mal mit dir reden. Wenn dein Onkel jemanden schickt, um Geld bei mir einzutreiben, erzähle ich ihm, wie erbärmlich du bist. Ich sage ihm, wie er dich finden kann, und dann wirst du die Konsequenzen dafür tragen, wie du bist, wie du immer gewesen bist. Denk daran, ich kenne dich besser als alle anderen.«

Sie hat aufgelegt, bevor er etwas antworten konnte, und auch wenn der Anruf ihr keine wirkliche Sicherheit verschafft hat, fühlt sie sich besser. Fast wünscht sie sich sogar, dass der Mann ein vom Onkel geschickter Auftragskiller ist, so dass sie ihn direkt zu ihrem Ex-Mann weiterschicken kann. Nicht dass sie will, dass ihr Ex-Mann umgebracht wird. Aber sie will, dass er bestraft wird.

Am Abend, als der Mann wiederkommt, sind Sothy, Tevy und Kayley mit einem Catering-Auftrag für das Krankenhaus drei Straßen weiter beschäftigt. Sothy muss bis halb zwölf hundert Donuts an das Krankenhaus liefern. Der Auftrag ist gut bezahlt, er bringt mehr Geld in die Kasse als die Einnahmen des gesamten bisherigen Monats. Sothy möchte ihre Töchter eigentlich nicht allein lassen, aber sie kann sie auch nicht zum Ausliefern der Donuts schicken. Sie wird nur eine Stunde weg sein. Und was kann schon passieren? Der Mann taucht sowieso nie vor Mitternacht auf.

Für den Fall der Fälle beschließt sie, den Laden während der Auslieferung zu schließen. »Lasst die Tür verschlossen, während ich weg bin«, sagt sie zu ihren Töchtern, nachdem sie das Auto beladen hat.

»Warum bist du immer so ängstlich?«, sagt Tevy.

Und Kayley sagt: »Wir sind keine Babys.«

Sothy sieht ihnen in die Augen. »Bitte, seid vorsichtig.«

Die Tür ist verschlossen, aber die Töchter der Besitzerin sind für jeden sichtbar vor Ort; man kann sie durch die beleuchteten Fenster am Tresen sitzen sehen. Also steht der Mann vor der Glastür und wartet. Er starrt die Töchter an, bis sie einen Schatten in einem Anzug bemerken, der sich draußen herumtreibt.

Der Mann bedeutet ihnen mit Handzeichen, ihn reinzulassen, und Kayley sagt zu ihrer Schwester: »Komisch – er sieht aus, als hätte er sich geprügelt.«

Und Tevy, die die zerzausten Haare und den gehetzten Gesichtsausdruck des Mannes bemerkt, sagt: »Wir müssen ihn interviewen.« Sie zögert nur einen Moment, bevor sie die Tür aufschließt und einen Spaltbreit öffnet. Rote Kratzer ziehen sich über seinen Hals. Sein zerknittertes weißes Hemd ist voller Schmutzflecken.

»Ich muss rein«, sagt er ernst. Es ist das Einzige, was Tevy ihn je sagen gehört hat, außer »einen Apfelkrapfen, bitte.«

»Unsere Mutter hat gesagt, wir sollen niemanden reinlassen«, sagt Tevy.

»Ich muss rein«, wiederholt der Mann, und wer ist Tevy, dass sie sich der Zielstrebigkeit des Mannes widersetzen würde?

»Gut«, sagt Tevy, »aber nur, wenn ich Sie für einen Aufsatz interviewen darf.« Sie sieht ihn noch einmal an, betrachtet sein verdrecktes Äußeres. »Und Sie müssen auch was kaufen.«

Der Mann nickt und Tevy öffnet ihm die Tür. Als er über die Schwelle tritt, überkommt Kayley plötzlich Reue, da sie sich der Tatsache bewusst wird, dass sie und ihre Schwester überhaupt nichts über den Mann wissen. Alle Spekulationen über seine Aufenthalte hier haben sie nicht weitergebracht, und im Moment weiß Kayley nur eines: Sie ist ein Kind, ihre Schwester ist noch nicht ganz erwachsen, und sie setzen sich über den Wunsch ihrer Mutter hinweg.

Wenig später sitzen Tevy und Kayley dem Mann am Tisch in seiner Nische gegenüber. Zwischen ihnen liegen gekritzelte Notizen und ein Apfelkrapfen. Der Mann starrt aus dem Fenster, wie immer, und wie immer betrachten die Schwestern eingehend sein Gesicht.

»Sollen wir anfangen?«, fragt Tevy.

Der Mann sagt nichts.

Tevy versucht es nochmal. »Können wir anfangen?«

»Ja, wir können anfangen«, sagt der Mann und starrt weiterhin in die dunkle Nacht hinaus.

Das Interview beginnt mit der Frage: »Sie sind Khmer, richtig?«, worauf eine Pause folgt, kurzes Nachdenken. Tevy hatte das als einfache Eingangsfrage gedacht, zum Aufwärmen für ihre bahnbrechende Untersuchung, aber das Schweigen des Mannes verunsichert sie.

Dann spricht der Mann endlich. »Ich komme aus Kambodscha, bin aber kein Kambodschaner. Ich bin kein Khmer.«

Und Tevy fragt, mit einem mulmigen Gefühl: »Entschuldigung, was soll das heißen?« Sie schaut auf ihre Notizen, aber die sind keine Hilfe. Sie sieht Kayley an, aber die ist auch keine Hilfe. Ihre Schwester ist genauso verwirrt wie sie selbst.

»Meine Familie ist chinesisch«, fährt der Mann fort. »Seit mehreren Generationen werden bei uns chinesische Kambodschanerinnen geheiratet.«

»Okay, Sie sind also ethnisch Chinese und nicht Khmer, aber Sie sind trotzdem Kambodschaner, richtig?«, fragt Tevy.

»Nur bezeichne ich mich als Chinesen«, antwortet der Mann.

»Aber Ihre Familie lebt seit Generationen in Kambodscha?«, wirft Kayley ein.

»Ja.«

»Und Sie und Ihre Familie haben das Regime der Roten Khmer überlebt?«, fragt Tevy.

Wieder antwortet der Mann: »Ja.«

»Sprechen Sie Khmer oder Chinesisch?«

»Ich spreche Khmer«, antwortet der Mann.

»Feiern Sie das kambodschanische Neujahrsfest?«

Wieder antwortet der Mann: »Ja.«

»Essen Sie verfaulten Fisch?«, fragt Kayley.

»Prahok?«, fragt der Mann. »Ja, schon.«

»Kaufen Sie Lebensmittel im Khmer-Geschäft oder im chinesischen?«, fragt Tevy.

Der Mann antwortet: »Khmer.«

»Was ist der Unterschied zwischen einer chinesischen Familie, die in Kambodscha lebt und einer Khmer-Familie, die in Kambodscha lebt?«, fragt Tevy. »Sind nicht beide kambodschanisch? Wenn beide Khmer sprechen, wenn beide auf die gleichen Erfahrungen zurückblicken, wenn beide die gleichen Dinge tun, ist dann eine chinesische Familie, die in Kambodscha lebt, nicht auch irgendwie kambodschanisch?«

Der Mann sieht weder Tevy noch Kayley an. Sein Blick ist während des Gesprächs bislang unablässig nach draußen gerichtet, als suche er dort etwas. »Mein Vater hat mir gesagt, dass ich Chinese bin«, antwortet der Mann. »Er hat mir gesagt, dass seine Söhne, wie alle Söhne in unserer Familie, nur chinesische Frauen heiraten sollten.«

»Und wie ist es mit Amerika?«, fragt Tevy. »Verstehen Sie sich als Amerikaner?«

Der Mann antwortet: »Ich lebe in Amerika, und ich bin Chinese.«

»Sie sehen sich also überhaupt nicht als Kambodschaner?«, fragt Kayley.

Er wendet seinen Blick vom Fenster ab. Zum ersten Mal während des Gesprächs sieht er die Schwestern an, die ihm gegenübersitzen. »Ihr seht nicht wie Khmer aus«, sagt er. »Ihr seht aus, als hättet ihr chinesisches Blut.«

»Woher wollen Sie das wissen?«, fragt Tevy erschrocken, ihre Wangen glühen.

Der Mann antwortet: »Man sieht es im Gesicht.«

»Sind wir aber«, sagt Tevy. »Khmer, meine ich.«

Und Kayley sagt: »Ich glaube, Mom hat mal gesagt, dass ihr Urgroßvater Chinese war.«

»Halt den Mund«, sagt Tevy.

Und Kayley antwortet: »Gott, ich meine ja nur.«

Der Mann schaut wieder weg. »Wir sind hier fertig. Ich muss mich konzentrieren.«

»Aber ich habe die eigentlichen Fragen noch gar nicht gestellt«, protestiert Tevy.

Der Mann sagt: »Eine Frage noch.«

»Warum essen Sie nie die Apfelkrapfen, die Sie bezahlt haben?«, platzt es aus Kayley heraus, bevor Tevy überhaupt einen Blick auf ihre Notizen werfen kann.

»Ich mag keine Donuts«, antwortet der Mann.

Das Gespräch kommt zum Stillstand, da Tevy diese letzte Antwort das bislang überzeugendste Argument des Mannes dafür findet, dass er kein Khmer ist.

»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein«, sagt Kayley nach einer kurzen Pause. »Warum kaufen Sie dann so viele Apfelkrapfen?«

Der Mann antwortet nicht. Er blickt angestrengt hinaus, lehnt sich noch näher ans Fenster und berührt mit der Nase fast die Scheibe.

Tevy schaut ihre Handrücken an. Sie studiert die Helligkeit ihrer braunen Haut. Sie erinnert sich daran, wie sie in der Grundschule immer wütend wurde auf die weißen Kinder, die sie fälschlicherweise für eine Chinesin hielten, und wie sie sich manchmal sogar im Bus mit ihnen prügelte. Und sie erinnert sich, wie ihr Vater sie in seinem Wagen an der Bushaltestelle tröstete. »Ich weiß, dass ich oft Witze mache«, sagte er einmal, seine Hand auf ihrer Schulter. »Aber du bist Khmer, durch und durch. Das solltest du wissen.«

Tevy mustert das Spiegelbild des Mannes. Sein Blick auf die Welt enttäuscht sie – die Vorstellung, dass die Menschen immer dadurch festgelegt sind, was ihre Väter ihnen erzählen. Dann bemerkt Tevy, dass ihre Schwester sich sichtlich unwohl fühlt.

»Nein«, sagt Kayley und schlägt mit den Fäusten auf den Tisch. »Sie müssen eine bessere Antwort darauf haben. Sie können nicht fast jeden Abend hierherkommen, einen Apfelkrapfen bestellen, ihn nicht essen, und uns dann sagen, dass Sie keine Donuts mögen.« Aufgeregt atmend lehnt Kayley sich nach vorne, die Tischkante schneidet ihr zwischen die Rippen.

»Kayley«, sagt Tevy besorgt. »Was ist los mit dir?«

»Seid still!«, ruft der Mann auf einmal, mit einer heftigen Armbewegung, während er noch immer aus dem Fenster stiert.

Starr vor Schreck wissen die Schwestern nicht, wie sie reagieren sollen, und können nur zusehen, wie der Mann sich erhebt und mit geballten Fäusten in die Mitte des Gastraums stürmt. Genau in diesem Moment platzt eine Frau – wahrscheinlich Khmer, oder vielleicht Chinesisch-Kambodschanerin, oder vielleicht auch nur Chinesin, in Chuck’s Donuts herein und schlägt mit ihrer Handtasche auf den Mann ein.

»Du spionierst mir also nach?«, schreit die Frau.

Sie ist übersät von Blutergüssen, stellen die Schwestern fest, ihr linkes Auge ist fast zugeschwollen. Sie bleiben in der Nische sitzen, den Rücken gegen das kalte Glas des Fensters gepresst.

»Du schlägst deine Frau und spionierst ihr nach«, sagt sie und prügelt jetzt auf ihren Mann ein, mit Schlägen ins Gesicht. »Du bist …«

Der Mann versucht, seine Frau wegzustoßen, aber sie wirft sich mit dem ganzen Körper gegen ihn, und dann gehen sie zu Boden, die Frau sitzt auf dem Mann und schlägt immer wieder auf seinen Kopf ein.

»Du bist Dreck, du bist Dreck«, schreit die Frau, und die Schwestern haben keine Ahnung, wie sie die Gewalt, die sich vor ihnen entfaltet, stoppen können, oder ob sie es überhaupt versuchen sollten. Sie können nicht einmal sagen, auf wessen Seite sie sind – der des Mannes, dessen Anwesenheit sie schätzen gelernt haben, oder der grün und blau geschlagenen Frau, deren rasende Wut auf den Mann gerechtfertigt erscheint. Sie erinnern sich an diese gelegentlichen Momente früher in Chuck’s Donuts, bevor die Wirtschaftskrise den Menschen jede Kraft nahm, wenn die dunkle Energie ihrer Stadt in den neonhellen Sitzbereich einbrach. Sie erinnern sich an die Drive-by-Schießereien der Gangs, die obdachlosen Männer, die im Heroinkoma in der Gasse lagen, die Überfälle auf benachbarte Geschäfte und einmal sogar auf Chuck’s Donuts; sie erinnern sich, wie sie hin und wieder panische Angst hatten, dass ihre Mutter es nicht heil nach Hause schaffen würde. Sie erinnern sich an die Schattenseite ihrer herrlichen Vergangenheit.

Der Mann ist jetzt auf der Frau. Er schreit: »Du hast mich verraten!« Er schlägt ihr ins Gesicht. Die Schwestern schließen die Augen und wünschen sich, dass der Mann einfach nur weg ist, und die Frau auch. Sie wünschen sich, dass das Paar nie auch nur einen Fuß in Chuck’s Donuts gesetzt hätte, und sie halten die Augen geschlossen und halten sich gegenseitig, bis sie einen lauten Schlag hören, und dann noch einen, und dann einen dumpfen Aufprall.

Sie öffnen die Augen und sehen ihre Mutter, die der Frau hilft, sich aufrecht hinzusetzen. Auf dem Boden liegt eine gusseiserne Pfanne, jene, die in dem seltenen Fall zum Einsatz kommt, dass ein Kunde mal ein Eiersandwich bestellt, und daneben liegt der Mann, bewusstlos, und ihm rinnt Blut vom Kopf hinab. Ihre Mutter streicht der Frau die Haare aus dem Gesicht und versucht, die Fremde zu trösten. So verharren ihre Mutter und die Frau einen Moment, ohne den Mann neben sich auf dem Boden auch nur eines Blickes zu würdigen.

Immer noch in ihrer Nische denkt Tevy, während sich Kayley an sie klammert, über die Zeichen nach, die vielen Zeichen, die darauf hingedeutet hatten, dass man diesem Mann nicht vertrauen konnte. Sie schaut auf den Boden, auf das Blut, wie dessen Farbe fast mit der roten Oberfläche des Tresens harmoniert. Sie fragt sich, ob sich der Mann, in den unbewussten Schichten seines Geistes, immer noch chinesisch fühlt.

Dann fragt Sothy die Frau: »Geht es Ihnen gut?«

Aber die Frau, die mühsam aufzustehen versucht, sieht nur ihren Mann an.

Sothy fragt noch einmal: »Geht es Ihnen gut?«

»Scheiße«, sagt die Frau und schüttelt den Kopf. »Scheiße, scheiße, scheiße.«

»Es ist alles gut«, sagt Sothy und will sie berühren, aber die Frau stürzt bereits zur Tür hinaus.

Aus Sothys Gesicht weichen alle Gefühle. Sie ist fassungslos angesichts dieses jüngsten Verlassenwerdens, sprachlos, und Tevy ist es auch, nur Kayley ruft der Frau hinterher, schreit: »Sie können nicht einfach gehen!«

Und dann bricht Sothy in Gelächter aus. Sie weiß, dass das keine angemessene Reaktion ist, dass es ihre Töchter nur noch mehr verstören wird, genau wie sie weiß, dass es gerade eine Menge ernst zu nehmender Probleme gibt – zum Beispiel, dass sie einen ihrer Kunden schwer verletzt hat, und nicht einmal in Notwehr, um ihre Kinder vor einem brutalen Gangster zu schützen. Aber sie kann nicht aufhören zu lachen. Sie denkt nur, wie absurd die Situation ist, und dass sie an der Stelle der Frau auch geflohen wäre.

Irgendwann beruhigt sich Sothy. »Helft mir beim Aufwischen«, sagt sie, an ihre Töchter gewandt, mit einem leichten Kopfnicken in Richtung des Mannes am Boden, als wäre er nur eine weitere Sauerei. »Die Kunden dürfen kein Blut so nah bei den Donuts sehen.«

Sothy und Tevy sind sich einig, dass Kayley zu jung ist, um mit Blut umzugehen, also ruft sie hinter dem Tresen den Notruf an, während ihre Mutter und Schwester den Mann zu seiner Nische ziehen, ihn dort auf dem Boden aufrecht hinsetzen und mit der Reinigung des Bodens beginnen. Sie sagt der Frau am Telefon, dass der Mann bewusstlos sei, dass er einen Schlag auf den Kopf bekommen habe und diktiert ihr dann die Adresse von Chuck’s Donuts.

»Das ist ganz in der Nähe vom Krankenhaus«, antwortet die Telefonistin. »Können Sie ihn nicht selbst hinbringen?«

Kayley legt auf und sagt: »Wir sollen ihn selbst ins Krankenhaus fahren.« Dann fragt sie, als sie ihrer Mutter und Schwester zusieht: »Soll man an einem Tatort nicht alles so lassen, wie es ist?«

Und Sothy antwortet streng: »Wir haben ihn nicht umgebracht.«

An die Donut-Vitrine gelehnt sieht Kayley dabei zu, wie ihre Mutter und ihre Schwester den Boden wischen, wie sich das Blut des Mannes in rosa Seifenschaum und dann in nichts auflöst. Sie denkt an ihren Vater. Sie würde gern wissen, ob er ihre Mutter jemals geschlagen hat, und wenn ja, ob ihre Mutter je zurückgeschlagen hat, und ob ihre Mutter darum so selbstverständlich der Frau zur Seite gesprungen ist. Während Tevy die letzten roten Spuren wegwischt, denkt auch sie an ihren Vater, aber sie begreift, dass selbst wenn ihr Vater ihrer Mutter gegenüber gewalttätig gewesen wäre, damit keineswegs alle Fragen über die Beziehung ihrer Eltern beantwortet wären. Was Tevy stärker beunruhigt, ist die Gültigkeit der Annahme, dass jede Khmer-Frau – oder einfach jede Frau – mit jemandem wie ihrem Vater umgehen muss und was die Folgen dieses geduldigen oder verzweifelten Umgangs sind.