9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

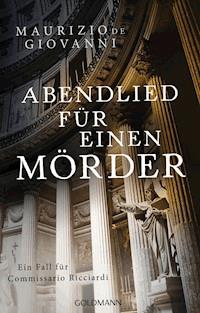

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Commissario Ricciardi

- Sprache: Deutsch

Neapel in den 30er Jahren: Commissario Ricciardi befindet sich in einer schweren persönlichen Krise. Und er findet keine Ablenkung im Beruf, denn er hat nur kleine Fälle zu bearbeiten, was ihn frustriert. Doch dann bittet ihn die schöne Contessa Bianca di Roccaspina, in einem Fall zu ermitteln, der längst abgeschlossen ist. Ihr Mann hat gestanden, den Geldverleiher Piro umgebracht zu haben, aber die Contessa glaubt nicht an seine Schuld. Ricciardi reizt der Fall, und zum ersten Mal in seiner Laufbahn stellt er ohne offiziellen Auftrag Nachforschungen an. Seine klandestine Ermittlung verläuft jedoch ganz anders als geplant. Schließlich kommt Ricciardi der Wahrheit auf die Spur – und gerät in tödliche Gefahr ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 632

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Buch

Commissario Ricciardi befindet sich in einer schweren persönlichen Krise. Und er findet keine Ablenkung im Beruf, denn er hat nur kleine Fälle zu bearbeiten, was ihn frustriert. Doch dann bittet ihn die schöne Contessa Bianca di Roccaspina, in einem Fall zu ermitteln, der eigentlich längst abgeschlossen ist. Ihr Mann hat gestanden, den Geldverleiher Piro umgebracht zu haben, aber die Contessa glaubt nicht an seine Schuld. Ricciardi reizt der Fall, und zum ersten Mal in seiner Laufbahn stellt er ohne offiziellen Auftrag Nachforschungen an. Seine heimliche Ermittlung verläuft jedoch ganz anders als geplant. Schließlich kommt Ricciardi der Wahrheit auf die Spur – und gerät in tödliche Gefahr …

Autor

Maurizio de Giovanni wurde 1958 in Neapel geboren, wo er auch heute noch lebt. Er hat Literatur studiert, arbeitet hauptberuflich aber als Banker. Das Schreiben von Kriminalromanen ist seine Leidenschaft. Die Ricciardi-Romane, die auch im Ausland große Erfolge feiern, wurden mehrfach ausgezeichnet. Weitere Ricciardi-Romane sind bei Goldmann in Vorbereitung.

Maurizio de Giovanni

Nacht über Neapel

Ein Fall für Commissario Ricciardi

Aus dem Italienischenvon Judith Schwaab

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Anime di vetro« bei Einaudi, Turin.

1. Auflage

Copyright © der Originalausgabe 2015

by Giulio Einaudi editore S.p.A., Torino

This edition published by arrangement with Théses Contents srl in cooperation with book@

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München

Umschlagfoto: © Getty Images / Fred Stein Archive

FinePic®, München

Redaktion: Christina Neiske

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-19062-0V001

www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Für Mamma Edda, für ihr Liedund für alle Lieder.Für Patrizia,Zauber im Zauber.

Prolog

Der Junge kneift die Augen zusammen, um sie an das Halbdunkel des Zimmers zu gewöhnen. Die glutheiße Sonne des Nachmittags streckt ihre flammenden Finger durch die geschlossenen Fensterläden, und der Staub tanzt im Licht. Die alterslose Frau, die ihn hereingelassen hat, geht schweigend hinaus und schließt die Tür mit einem leisen Klicken hinter sich.

Der Junge bleibt stehen. Er erahnt sie mehr, als dass er sie sieht – die Umrisse der Möbel, die Bücherschränke und ein unförmiges Etwas, vielleicht ein Sessel, aus dem jetzt ein tiefer Seufzer zu hören ist. Er wartet. Tritt von einem Fuß auf den anderen. Vielleicht schläft er, denkt er; die Frau hat nichts gesagt. Wer das wohl war? Eine Hausangestellte? Die Tochter. Eine Verwandte.

Er beschließt, ein »Guten Tag« zu flüstern.

»Herzlich willkommen«, sagt der Sessel. »Mach doch bitte das Fenster auf.«

Die Stimme klingt rau, belegt. Bestimmt hat er geschlafen, denkt der Junge, und er fühlt sich wie ein ungehobelter Klotz. »Bitte entschuldigen Sie«, murmelt er, »Sie hatten gesagt, um drei, und ich …«

»Ich weiß«, sagt der Sessel, kurz angebunden. »Mach das Fenster auf, wenigstens einen der Läden. Bitte.«

Mit behutsamen Schritten, weil er Angst hat, etwas umzustoßen oder über etwas zu stolpern, geht der Junge zum Fenster und öffnet einen Laden. Grelles Licht fällt herein, er muss blinzeln. Er wirft einen Blick auf die herrliche Aussicht, die ihn allerdings nicht mehr ganz so überrascht, nachdem er sie eine geschlagene Stunde bewundert hat, während er unten auf der Mauer saß und auf die verabredete Zeit wartete. Glitzernd liegt das Meer vor ihm, und die Insel scheint zum Greifen nah.

Er dreht sich um. Das Licht liegt schimmernd auf einem staubigen Bücherschrank, der vor Büchern, Schallplatten und allerlei Schnickschnack überquillt. Groß ist das Zimmer nicht, aber vielleicht wirkt es auch nur so klein, weil so unendlich viele Dinge darin sind. Jetzt wird in dem Sessel, der etwas schäbig wirkt inmitten des gleißenden Lichts, das durchs Fenster hereinfällt, sein Gastgeber sichtbar.

»Ich weiß, was du suchst«, sagt der alte Mann. »Es ist direkt hinter dir.«

Der Junge dreht sich um und sieht es; oder, besser, er sieht das Gehäuse. Er macht einen Schritt zur Seite, entfernt sich ein Stück, als Geste des Respekts und der Demut. Der Alte kichert.

»Bring sie mir her«, sagt er. »Und setz dich da hin, neben mich.«

Er nimmt ein Bündel Papier von einer Art Schemel, etwa einen halben Meter vom Sessel entfernt. Mittlerweile sieht man gut, und der Junge erkennt die Notenlinien, die Noten auf dem obersten Blatt. Draußen gurrt eine Taube, ein paar Sekunden lang, und fliegt dann davon.

»Du spielst gut Gitarre«, sagt der Alte. »Du hast Talent. Wirklich.«

Der Junge möchte ihn fragen, woher er das weiß und wo er es gehört hat. Aber man hat ihm keine Frage gestellt, und er antwortet nur, wenn er gefragt wird.

Der Alte fährt fort: »Ich hab dich spielen hören. Man hatte mir von dir erzählt, und als du darum gebeten hast, mich zu treffen, bin ich neugierig geworden. Du bist gut. Und eine schöne Stimme hast du auch.«

Er schweigt einen Moment, und der Junge kann nicht widerstehen, ihn zu fragen: »Sie sind wirklich gekommen, um mich spielen zu hören? Und warum haben Sie sich nicht zu erkennen gegeben? Ich … Es wäre mir eine so große Ehre gewesen. Es … war eine große Ehre. Und ich hätte Sie … na ja, ich hätte Sie gebührend willkommen geheißen.«

Wieder kichert der alte Mann. »Genau deshalb habe ich mich ja nicht zu erkennen gegeben. Ich wollte dich so hören, wie du bist. Gib her.«

Er nimmt den Instrumentenkoffer in die Hand. Er kann nicht spielen, denkt der Junge. Seine Hände sind von der Gicht verformt, und mir scheint auch, dass sie zittern. Er ist ein alter Mann. Es war ein Fehler hierherzukommen, er kann mir gar nichts beibringen. Er ist ein alter Mann.

»Du wirst denken, ich bin alt«, sagt der Alte. »Ein armer alter Mann. Und du schaust dir meine verkrüppelten Hände an. Sie zittern. Du wirst dir denken: Und der will spielen?«

»Nein, nein«, sagt der Junge, »wie kommen Sie darauf? Sie … Ihr Name ist eine Legende, für uns alle, das würde ich mir nie erlauben.«

Der Alte nickt.

»Es stimmt, ich bin alt. Und ich könnte wirklich nicht spielen, wenn man nur mit den Händen spielen würde. So wie du, der du nur mit den Händen spielst.«

Was für eine Härte in der Stimme des Alten. Wie ein Vorwurf. Doch sein Ton hat sich nicht geändert, leise und trocken. Den Jungen überläuft ein Schauder, dann fragt er: »Warum sagen Sie das? Was bedeutet es?«

Der Alte antwortet nicht gleich. Er schaut in das Licht, das durchs Fenster hereinkommt, doch von der Stelle aus, wo er sitzt, kann er das Meer nicht sehen, sondern nur ein Stückchen Himmel mit einer Wolke, die halb weiß und halb rosa ist, beschienen von den schrägen Strahlen der sinkenden Sonne.

»Es bedeutet, dass es mehr als eine Art gibt zu spielen. Es gibt unendlich viele. Du spielst gut Gitarre und hast eine schöne Stimme, du triffst die richtigen Töne und hast dabei einen beachtlichen Stimmumfang. Das ist eine gute Voraussetzung.«

Voraussetzung wofür?, möchte der Junge gerne fragen. Doch er verkneift es sich. Dieser alte Mann hat etwas an sich, das ihn sprachlos macht. Verwirrt denkt er, dass eigentlich er Fragen stellen und sich erklären müsste. Schließlich hat er ihn doch um dieses Treffen gebeten, oder? Er wird mich für einen Dummkopf halten, sagt er sich.

Er räuspert sich. »Ich, na ja, ich bin gekommen, weil … also, mit der Gitarre geht es gut. Aber ich möchte auch … Ich weiß, dass ich gut bin. Das sagt man mir, und die Leute kommen, um mich zu hören. Aber ich denke, es braucht noch ein bisschen mehr, oder? Ich habe einen Lehrer, nehme immer noch Unterricht, und auch einen Abschluss habe ich bereits, aber ich weiß, ich muss immer weiter lernen. Und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen.«

Der Alte hustet in ein Taschentuch, es ist ein feuchter, schmerzhafter Husten. Er streckt eine Hand nach dem Tischchen aus, und der Junge springt auf und bringt ihm ein Glas, das halb voll mit Wasser ist. Der alte Mann trinkt, dankt ihm mit einem Nicken und steckt das Taschentuch in eine Tasche seiner Hausjacke. In diesem Moment nimmt der Junge zum ersten Mal bewusst wahr, dass es in dem Zimmer nach alten Menschen riecht: wie ein säuerlicher Hauch unter dem Geruch nach altem Papier, nach Staub, nach Zeit.

Der alte Mann öffnet mit den Daumen die Verschlüsse des Gehäuses, das er, seit der Junge es ihm gereicht hat, auf dem Schoß gehalten hat wie ein Kind.

Das Geräusch ist vollkommen synchron, als wäre es nur ein einziger Verschluss. Wie ein trockenes Klicken, ein Schuss.

Die knochigen und verkrümmten Hände ziehen das kleine bauchige Instrument hervor. Begehrlich wandert der Blick des Jungen über den sanft geschwungenen Korpus, über den Hals mit den Einlegearbeiten aus Elfenbein und Perlmutt, über die vier Paar Saiten. Ihm wird bewusst, dass er den Atem anhält, und er stößt ihn ein wenig zu geräuschvoll aus. Vor ihm sitzt eine Legende.

Der Alte rutscht auf dem Sessel ein Stück nach vorn, winkelt ein Bein leicht ab und legt das Gehäuse behutsam auf dem Boden ab. Zitternd streichen seine Finger über das Instrument, bis sie bei den Wirbeln angelangt sind.

Gebannt beobachtet der Junge, wie der alte Mann aus dem Gedächtnis die Spannung der Saiten reguliert und das Instrument stimmt, ohne einen Ton anzuschlagen. Unmöglich, denkt der Junge. Das ist unmöglich.

Der Alte hebt den Blick zu dem Jungen. Jetzt ist sein Gesicht in Licht gebadet, und der junge Mann sieht das Netz aus tiefen Falten, die dunkle, wie gegerbte Haut, die wenigen, zu langen weißen Haare, die schmalen Lippen. Und die Augen, milchig vom grauen Star, die doch so neugierig und intensiv blicken.

In seiner rechten Hand ist ein Plektrum aufgetaucht. Der Junge fragt sich, woher es kommt, denn er hat nicht gesehen, wie der alte Mann es aus dem Gehäuse oder seiner Tasche gezogen hat; vielleicht, so denkt er, hat es zwischen den Saiten gesteckt. Der Alte schlägt einen harmonischen Akkord an, der zeigt, dass er das Instrument unglaublicherweise perfekt gestimmt hat. Ein paar Sekunden lang hallt der tiefe Ton noch nach.

Der Junge versucht, die unerklärliche Anspannung, die sich seiner bemächtigt hat, zu lösen. Er sagt: »Maestro, ich wollte Sie bitten, mir ein paar Stunden zu geben. Ich weiß, dass Sie niemanden unterrichten, dass Sie sagen, es gebe niemanden, der einer solchen Unterweisung würdig wäre … und dass keiner mehr weiß, was es wirklich bedeutet, das Instrument zu spielen. Aber wissen Sie, ich habe mein Herz an diese Musik verloren, und ich möchte … ich möchte lernen. Ich suche keinen Erfolg, das haben Sie gesehen, man hat Ihnen gesagt, dass schon so viele kommen, um mich zu hören. Die Leute sind es zufrieden. Ich bin es, der … der nicht zufrieden ist, Maestro. Ich übe und übe, spiele und spiele, doch das, was dabei herauskommt, gefällt mir nie. Ich möchte wirklich lernen, Maestro. Ich bitte Sie.«

Der alte Mann hat den Blick auf das Wunderding aus Holz und Saiten gesenkt, das er in Händen hält. Er liebkost es, als wären die Worte des Jungen nur ein Windhauch, der zum Fenster hereinkommt und die Blätter auf dem Schreibtisch zum Rascheln bringt.

»Eine Geschichte«, sagt der alte Mann.

»Wie bitte?«, fragt der Junge, aus dem Konzept gebracht.

»Eine Geschichte. Jedes Lied ist eine Geschichte.«

Der Junge denkt, der Alte habe ihm überhaupt nicht zugehört und folge nur dem Lauf seiner eigenen Gedanken. Schließlich ist er ein alter Mann, denkt er. Ein armer alter Mann, der langsam wieder zum Kind wird. Der kann mir gar nichts beibringen, ich verliere nur meine Zeit. Am liebsten würde er einfach hinausgehen aus dieser muffigen Kammer voller altem Zeug.

Während er Anstalten macht, sich zu erheben, beginnt der alte Mann zu spielen.

Es sind die ersten Strophen eines berühmten Liedes, einer Canzone, die er, der Junge, jeden Abend zum Besten gibt und für die er stets frenetischen Applaus aus dem Publikum bekommt. Und doch dünkt es den jungen Mann, als hörte er dieses Lied zum allerersten Mal. Auf einmal sind diese verkrümmten Krallen zu den Flügeln eines Vogels geworden, die mit der Leichtigkeit von Luft und der Kraft des Wassers über den kurzen Hals des Instruments huschen.

Am Ende der Einleitung hält der Alte inne und hebt den Blick zum Gesicht des Jungen.

»Du spielst gut. Aber du bist unzufrieden, und du bist es zu Recht, denn du bist noch weit, weit weg von dem, was du erreichen musst. Du singst zwar, aber du erzählst nicht.«

»Was wollen Sie damit sagen, Maestro? Sie meinen den Text? Ich muss an meinem Ausdruck arbeiten, muss …«

Der Alte lacht, es klingt wie Schmirgelpapier auf Holz.

»Nein, es geht nicht nur um den Text. Das Instrument, siehst du? Auch dein Instrument erzählt, und es soll das sagen, was die Worte des Liedes sagen. Es soll dich nicht begleiten, das Instrument; es soll ebenfalls erzählen. Es hat seine eigene Sprache, es erläutert das, was du sagst, und unterstreicht es. Und es singt selbst.«

Der Junge hat sogar Angst zu atmen, seine Miene ist ein einziges Fragezeichen. Der Alte lacht und lacht.

»Kennst du ›Palomma ’e notte‹ überhaupt? Weißt du, was es eigentlich aussagt?«

Das Lied, das er jeden Abend spielt, der Applaus, die Unzufriedenheit in ihm drinnen.

»Vielleicht nicht, Maestro. Vielleicht weiß ich es nicht.«

Der Alte nickt. »Bravo, sehr gut. So sollst du sein: demütig. Du bist ein Teil des Instruments, genau wie die Saiten, wie der Korpus aus Fichtenholz. Vielleicht weiß ich es nicht, hat er gesagt. Hast du das gehört?«

Er spricht mit dem Instrument, denkt der Junge. Aber was mache ich eigentlich hier? Dann fällt ihm das ein, was er gerade gehört hat, und er beschließt, auf dem Schemel sitzen zu bleiben.

Der alte Mann redet, als würde er einem Kind ein Märchen erzählen.

»Er zählt fünfundvierzig Lenze, sie sechsundzwanzig. Sie schreibt ihm einen Brief, sagt ihm, sie habe sich in ihn verliebt, unsterblich in ihn verliebt. Er weiß nicht, was er tun soll: Sie ist schön, groß. Sanft. Sie gefällt ihm gut. Doch er, er glaubt, ein alter Mann zu sein. Und er denkt: Sie ist nicht gut für sie, diese Liebe. ›Ich‹ bin nicht gut für sie.

Er sagt es ihr, doch sie erwidert: Ich entscheide selbst für mich. Wenn Sie mich nicht wollen, dann sagen Sie: Ich will dich nicht. Doch er will sie, und wie er sie will; deshalb kann er ihr das auch nicht guten Gewissens sagen. Er denkt darüber nach: Was soll er tun? Es ist Abend, und am Fenster, durch das heiße, duftende Luft hereinströmt, so wie jetzt, kommt ein Falter dahergeflattert, ein Nachtfalter, angezogen von der Kerzenflamme des Mannes, der keinen Schlaf findet …

Dazu ist ein Lied gut. Ein Lied erzählt eine Geschichte. Ein Lied dringt in eine Geschichte ein und verändert sie. Der Mann schreibt ein Gedicht, geht zu einem Freund, der Musiker ist. Und sagt es ihm, genau so.«

Der Alte senkt den Blick, streichelt sein Instrument.

Und er singt, mit der Stimme eines jungen Mannes. Der Junge hört ihm zu und denkt: Nein, das ist nicht die Stimme eines jungen Mannes, sondern die eines erwachsenen Mannes. Eines Mannes von fünfundvierzig Jahren, der von einem Mädchen erzählt.

Tiene mente ’sta palomma,

Comme ggira, comm’avota,

Comme torna ’n’ata vota

’Sta ceroggena a tentà!

Palummè, chist’è ’nu lume,

Nun è rosa o giesummino,

E tu a fforza ccà vvicino

Te vuò mettere a vulà!

Vattenn’ ’a lloco!

Vattenne, pazzarella!

Va’, palummella, e torna,

E torna a ’st’aria

Accussì fresca e bella!

’O bbí ca i’ pure

Mm’abbaglio chianu chiano,

E ca mm’abbrucio ’a mano

Pe’ te ne vulè caccià?

Sieh nur, dieser Falter,

Wie er sich dreht, wie er flattert,

Und wiederkehrt,

Und sich von dieser Flamme in Versuchung führen lässt!

O kleines Flatterwesen,

Das ist ein Licht,

Keine Rose und auch kein Jasmin.

Und trotzdem kommst du hierher geflogen,

Ganz nah.

Fort, flieg davon!

Fort, verrücktes Wesen!

Flieg, Falter, und komm dann zurück

In diese Luft, so frisch und rein!

Du siehst, auch ich

Lasse mich anlocken

Und verbrenne mir die Hand,

Wenn ich versuche, dich zu verscheuchen.

I

Im Angesicht dieser Septembernacht grübelte Ricciardi über seine neue Einsamkeit.

Sie war ihm eine andere Gefährtin als die, die er immer gekannt hatte. Früher war die Einsamkeit das Bewusstsein gewesen, in einem Grenzland zu leben; einem Ort des Wahnsinns und der Verzweiflung, voller Schreie des Todes und des Lebens, die doch nur von seinen unglückseligen Sinnen wahrgenommen wurden. Die Einsamkeit, die er seit seiner Kindheit kannte, war wie ein zartes und doch immerwährendes Unbehagen gewesen, eine Erinnerung an den Schmerz, der immer wieder von Neuem erblühte, um die Oberfläche einer Existenz zu zerstören, die niemals normal sein konnte.

Durch das angelehnte Fenster kam ein Windhauch herein, der im Dunkeln die Vorhänge bauschte. Weit weg, doch begünstigt durch die Stille, war eine Stimme zu hören, die irgendein Lied sang, unverständliche Laute, die durch die Entfernung ihrer Harmonie beraubt waren. September. Die Erinnerung an Hitze, die Verheißung von Kühle. Offene Fenster, geschlossene Fenster.

Und doch, so dachte Ricciardi, war diese neue Gefährtin namens Einsamkeit im Vergleich zur vorigen wie das Meer im Vergleich zu einem See.

Mittlerweile schlief er des Nachts nie mehr als ein paar Stunden. Er, der in einem tiefen, guten Schlaf immer Trost und Zuflucht vor den stummen Schreien gefunden hatte, die in seinem Kopf widerhallten, wenn er zwischen Lebenden und Toten seiner Wege ging, welche seine Sinne belagerten und in Verwirrung stürzten. Er, der immer nur wenige Minuten gebraucht hatte, um einzuschlafen, und der seine Wahrnehmungen einfach abschalten konnte wie eine Lampe, um wenigstens bei Nacht Ruhe zu finden.

Die Augen weit aufgerissen, blickte er an die Decke und hoffte, dies alles sei nur ein böser Traum, aus dem er aufwachen könne, um wieder in jener Welt zu leben, die zwar die Hölle gewesen war, aber, wie ihm jetzt klar wurde, sogar noch schlimmer werden konnte.

Rosa.

Rosa, die ihm zulächelt, während sie ihm ein Kinderlied vorsingt, unverständlich, weil es in einem so uralten Dialekt geschrieben wurde, dass er längst in Vergessenheit geraten ist.

Rosa, die ihm die Lippen auf die Stirn drückt, um Fieber zu messen, und ihm dann rasch einen Aufguss aus Sauerklee, Kerbel und Lattich zubereitet, welcher noch viel schlimmer ist als Halsweh.

Rosa, die sich brummelnd im Haus zu schaffen macht, bis man sie irgendwann nicht mehr hört, weil ihr Brummeln zum angenehmen Hintergrundgeräusch geworden ist.

Rosa, die immer noch Salz ins Waschwasser gibt, damit die Wäsche nicht einfriert, wenn sie sie zum Trocknen aufhängt, als wüsste sie nicht, dass hier in der Stadt die Temperatur niemals unter den Gefrierpunkt sinkt, nicht einmal mitten im Winter.

Rosa, die ihn bittet und ihm droht, die ihn anfleht und ihm befiehlt, dass er sich endlich, endlich eine Frau suchen soll, die sich um ihn kümmert, wenn sie selbst nicht mehr da sein wird.

Erst jetzt entdeckte Ricciardi mit gewaltiger Bitterkeit, dass er daran nie geglaubt hatte. Niemals hatte er sich vorstellen können, dass seine alte Tata, seine Kinderfrau, die einzige Mutter in Fleisch und Blut, die er je gehabt hatte, eine Frau, die ihn warm hielt und ihm zu essen gab, tatsächlich eines Abends im Juli von ihm gehen könnte, in ebendiesem Sommer, der sich auch dieses Jahr wieder mit Händen und Füßen dagegen sträubte, das Zepter der Jahreszeiten an den Herbst abzugeben.

Warum hast du mir nicht gesagt, dass du wirklich gehen würdest? Warum hast du mir nicht begreiflich gemacht, dass sich hinter all diesen Drohungen ein Leiden verbarg, etwas, das über all die kleinen und nutzlosen Zipperlein hinausging, über die du dich von morgens bis abends beklagtest, nur damit man dir sagte, nein, du seist doch in Wirklichkeit gar nicht alt?

Und ich sehe dich jetzt auch nicht hier an meinem Bett sitzen. Wie du mir wieder und wieder eine Botschaft des Abschieds zuflüsterst, so wie viele der toten Seelen, denen ich auf der Straße begegne, in den Parks, in Zimmern und Gassen, wie sie schreien und den letzten halben Gedanken flüstern, den der Tod ihnen zerrissen hat, wie sie ihr schmerzliches Lied singen. Ein riesiger Chor, der nur einen einzigen Zuschauer hat: meinen Wahnsinn.

Du bist einfach gegangen, und das war’s.

Die offene Wunde, die Rosas Tod in seinem Leben hinterlassen hatte, dachte Ricciardi, würde sich niemals wieder schließen. Nein, sie würde eine zerklüftete Narbe hinterlassen, die jedes Mal wieder zu bluten begänne, wenn ein Wort, ein Geräusch oder ein Blick ihm seine Kindheit und Jugend in Erinnerung brachte. Ein dumpfer und pulsierender Schmerz, der nur darauf wartete, wieder und wieder zum Leben erweckt zu werden. Erst jetzt begriff er, der doch seit Kindertagen mit dem Leiden vertraut war, wie schrecklich es war, einen solchen Verlust zu ertragen.

Ein wenig half ihm dabei die Anwesenheit von Nelide, der Nichte Rosas, die ihr so ähnlich war. Rosa hatte es gerade noch geschafft, sie auf alles vorzubereiten; ein letztes, außergewöhnliches Geschenk, damit Ricciardi ihre Abwesenheit weniger spürte. Manchmal, wenn er in Gedanken eigentlich woanders war, überkam ihn das Gefühl, seine geliebte Tata selbst sei im Raum, denn sowohl äußerlich als auch im Verhalten ähnelte die junge Frau ihr sehr; und alles im Hause Ricciardi sei wie gehabt, als wäre die Haushaltsführung eine wohlbekannte Partitur, die man einfach weiterspielte.

Doch da war noch etwas, überlegte Ricciardi, während er dabei zusah, wie sich die Septembernacht allmählich ihrem Ende zuneigte und der Morgen graute. Er war jetzt allein. Auch in den absurdesten Träumen, die er sich selbst gestattete, im abgelegensten Winkel seiner gequälten Seele.

Durch das Dunkel hindurch und ohne sie zu sehen, wanderten seine Augen zu dem Fenster im Haus nebenan. Es war nur wenige Meter entfernt und lag ein halbes Stockwerk unter ihm. Soweit er erkennen konnte, war es ein Küchenfenster; eine geräumige Küche, in der sich eine vielköpfige Familie zusammenfand, um zu essen, und wo, nachdem sie abgespült hatte, eine großgewachsene junge Frau mit Brille und einem wunderschönen Lächeln, das sich ganz unerwartet zeigte, am Tisch Platz nahm, um mit der linken Hand zu sticken.

Monat für Monat hatte er diesen langsamen und methodischen Bewegungen zugeschaut; Jahreszeit um Jahreszeit hatte er sie beobachtet, durch den Regen, der ans Fenster prasselte, und an glühend heißen Sommerabenden, hatte sich verzaubern lassen von der Bewegung ihrer Hand, der Neigung des Kopfes, dem Schein der Lampe auf ihren Brillengläsern. Im Schutze der Dunkelheit und in der Gewissheit, nicht von ihr gesehen zu werden, hatte er sich in ein Leben verliebt, von dem er wusste, dass er es nicht haben konnte. Und er hatte jenes heitere und liebenswerte Mädchen mit der absurden Hoffnung auf sein eigenes Glück gleichgesetzt.

Ganz allmählich hatte der Keim jenes Traumes in ihm Wurzeln geschlagen.

Wer weiß, vielleicht würde er ja doch eines Tages die Kraft aufbringen, die schrecklichen Bedingungen seines seelischen Leidens mit jemandem zu teilen. Vielleicht würde ja die Liebe, die Notwendigkeit, sich eines anderen Menschen anzunehmen, die Schreie der Toten zum Verstummen bringen, denen er an jeder Straßenecke begegnete. Und jene Wüste, in der er sich zwang zu leben, wäre vielleicht doch keine endgültige Verdammnis.

Angesichts Rosas drohendem Ableben hatte er sich zu einer verzweifelten Geste hinreißen lassen. Er war zu Enrica gefahren, die vor ihm geflohen war, um jenseits jener unmöglichen Liebe wieder ins Lot zu kommen. Er hatte sie aufgesucht, weil ihr Vater aus reiner Liebe zu seiner Tochter seine von Erziehung und Charakter auferlegte Zurückhaltung überwunden und Ricciardi verraten hatte, wo sie sich aufhielt und wie es um ihr Herz bestellt war.

Mittlerweile war die Nacht an jenem bangen Moment angelangt, wenn das erste Licht sich an den Himmel stiehlt. Es war der Moment, in dem Ricciardi, hellwach und wie gerädert, wusste, dass er schutzlos seiner Einsamkeit ins Auge blicken musste. Der Moment, in dem er ehrlich zu sich selbst sein musste. Durch das Fenster wehten erneut die Klänge jenes Liedes herein, auf einmal viel klarer durch den Wind, der die Töne mit sich trug. Er konnte einige Worte verstehen; es war die Stimme eines Mannes, in Dialekt und doch verständlich. Vattenne, pazzarella! Va’, palummella, e torna, e torna ’st’aria accussì fresca e bella! Fort, verrücktes Wesen! Flieg, Falter, und komm dann zurück, in diese Luft, so frisch und rein!

Er hatte sie gefunden, Enrica. Dort im Mondlicht hatte er sie gesehen, unter dem Sternenhimmel. Er hatte sie gesehen in ihrem weißen Kleid, noch schöner und lieblicher, als er sie in Erinnerung hatte. Wenn sie denn allein gewesen wäre, hätte er ihr so gern gesagt, dass Rosa im Begriff war, ihn zu verlassen. Hätte ihr gesagt, dass es ihm leidtue, alles. Und dass er so gerne einen gemeinsamen Freund gefunden hätte, der sie einander vorstellte. Dass er ihr dann Briefe geschrieben hätte, die immer leidenschaftlicher geworden wären, dass er ihren Vater um die Ehre und die Erlaubnis gebeten hätte, sie ins Lichtspielhaus einzuladen oder zum Tanzen. Wäre sie nur allein gewesen, dann hätte er ihre Hand genommen und ihr vielleicht, unter Tränen, von seinem ewigen Schmerz erzählen können.

Doch sie war nicht allein gewesen.

Durch das Dunkel hindurch hatten seine grünen, hungrigen Augen das blonde Haar eines Mannes gesehen, seine breiten Schultern, sein Profil, das sich ihrem Gesicht näherte. Um sie zu küssen.

’O bbí ca i’ pure mm’abbaglio chianu chiano, e ca mm’abbrucio ’a mano pe’ te ne vulè caccià?, hieß es in dem Lied.Du siehst, auch ich lasse mich anlocken und verbrenne mir die Hand, wenn ich versuche, dich zu verscheuchen.

Allein, dachte Ricciardi. Allein, ohne auch nur einen verrückten Traum, der mir Gesellschaft leisten könnte. Doch wenigstens du wirst glücklich sein, meine Geliebte. Du wirst einen Ehemann haben, der dich von ganzem Herzen und bei hellem Tageslicht lieben wird, ohne Leichen zu sehen, die rätselhafte Dingesagen und denen das Blut aus den verzerrten Mündern quillt. Und du wirst Kinder haben, die so rein und unbeschwert sind, wie es die meinen nie gewesen wären.

Ihm wurde bewusst, dass er jetzt die Umrisse derDinge um ihn herum erkennen konnte. Wieder einmal hatte die Nacht ihre Schlacht verloren.

Leise erhob er sich und ging erneut jenem schrecklichen Feind entgegen, der sich Leben nannte.

II

Sie singen. Wer weiß, was sie zu singen haben. Vielleicht singen sie, um nicht verrückt zu werden, und machen damit die anderen verrückt.

Und diese Luft, die gleiche Luft wie draußen. Unfassbar. Ich erinnere mich an diese Zeit, im September, wenn wir aus der Sommerfrische zurückkehrten und Papa mich tröstete, weil ich Bianchino, mein Lieblingsfohlen, so lange nicht mehr sehen würde, bis sie wieder mit mir dorthin fahren würden. Verfluchter Bianchino. Verflucht deshalb, weil ich deinetwegen diese Leidenschaft für Pferde habe.

Nacht, milde Luft und Lieder. Das hat mir einmal genügt, um glücklich zu sein. Nein, das stimmt nicht, es hat mir nicht genügt: Ich brauchte auch noch diese angespannte Unruhe, diesen Moment schmerzlichen Wartens. Denn genau das macht das Glücksspiel aus: der Augenblick des Wartens. Besser als Wein, besser als Opium, besser als zwei Huren auf einmal. Wenn vier Pferde in die letzte Kurve preschen und über die Zielgerade gehen, Kopf an Kopf, mit Schaum vor dem Mund und Schweiß auf den Flanken. Oder wenn die Würfel unregelmäßig rollen, wenn sie springen und von der Bahn abkommen: Auf der einen Seite gewinnst du, und auf der anderen verlierst du. Wenn die Kugel sich dreht und nach der richtigen Nummer sucht, wenn sie darüber hinwegrollt und im falschen Fach liegen bleibt. Wenn man dir beim Kartenspiel ein Blatt gibt, du vorsichtig eine Ecke umbiegst und dir das Herz bis zum Halse schlägt.

Vier mal zwei Schritt, und wie hoch mögen die Wände wohl sein? Drei Meter, vielleicht nicht einmal. Und dieses niedrigste aller Fenster, mit einer Mauer gegenüber und einem sternenlosen Stück Himmel darüber. Selbst die Sterne zeigen sich nicht vor Scham. Auch sie haben Angst, verrückt zu werden, hier hereinzuschauen. Und der da drüben singt und singt, und niemand schreit ihn an: Halt die Klappe!

Liebe, Liebe. Meine große, meine so zärtliche Liebe. Wer weiß, ob du in diesem Moment wach bist. Wer weiß, ob du an mich denkst, ob du begreifst, was ich für dich getan habe. Wer weiß, ob der Mond dein Profil liebkost, ob er von deiner Haut kostet.

Ich habe einen Fehler gemacht und bezahle dafür. So ist es doch, oder nicht? Jedes Mal, wenn ich verloren habe, habe ich bezahlt. Mit Geld, mit Häusern, mit Vermögen. Ich habe Bedienstete bezahlt, die Kutsche, das Automobil. Ich habe mit Respekt bezahlt, mit Ehre. Habe sogar meinen Namen hingegeben. Ich habe Schmerzen bereitet, ich bereite sie immer noch und werde sie immer bereiten. Meine Mutter ist gestorben, weil sie sich schämte. Und doch weiß ich, wenn sich mir die Gelegenheit noch einmal bieten würde, ließe ich erneut die Würfel rollen, würde erneut setzen, würde zehn gewinnen und tausend verlieren.

Nacht, Septembernacht. Wann gehst du endlich vorbei? Und wann hört dieser arme Tropf endlich auf zu singen?

Gitter. Gitter vor dem Fenster, Gitter an der Tür. Gitter, durch die Luft hereinkommt, aber keine Menschen. Gitter, die die Freiheit in weite Ferne rücken.

Schlafen müsste ich. Schlafen, ohne zu träumen. Hätte ich die Kraft gehabt, dann wäre ich jetzt tot, in dem Moment, als ich begriff, dass es keinen Weg zurück gibt. Statt selbst jemandem den Tod zu bringen. Sei verflucht, ich hasse dich noch immer. Ich will noch immer deinen Tod, noch Hunderte von Malen, und Hunderte von Malen würde ich dir sagen, dass ich deinen Tod will, du gemeiner Schuft, du Hurensohn aus der Gosse. Aber es wäre besser gewesen, wenn ich den Tod gefunden hätte, an deiner Stelle und viel früher.

Denn Menschen wie ich, weißt du, sind für das Leben nicht geschaffen. Wir sind Menschen, die nicht auf den Ruin vorbereitet sind. Du hingegen, Verfluchter, hättest gewusst, wie man sich in der Gosse bewegt, aus der du kommst, du, der du niemandes Sohn oder Enkel bist, während ich auf zehn Generationen einer Familie zurückblicken kann. Und heute Nacht sehe ich sie alle, meine Vorfahren, die auf mich warten, um mir ins Gesicht zu sagen, was sie von mir halten, weil ich ihren Namen verraten und verkauft habe. In dieser Nacht, in der ich nichts zu trinken habe hier drinnen, in der ich mich nicht besaufen kann, um zu schlafen und nicht mehr nachzudenken, oder auch nur, um dieses verfluchte Lied nicht mehr hören zu müssen.

Ich, Conte Romualdo Palmieri di Roccaspina. Ich, der ich Ländereien mein Eigen nannte wie ein König. Ich, der ich bei meiner Geburt drei Tage lang ununterbrochen Besuch hatte und mehr Gold und Silber geschenkt bekam als ein Fürst, und das alles habe ich verspielt, bis zur letzten Unze, ohne mit der Wimper zu zucken.

Besser, ich wäre damals gestorben, als ich noch in den Windeln lag. Vor dir, verfluchter Beutelschneider und Dreckskerl, der du niemals das Schicksal herausfordern musstest, weil du es immer dazu gebracht hast, das zu tun, was du wolltest. Und doch kann ich mir auch heute Nacht, während dieser sternenlose Himmel langsam nicht mehr schwarz ist, sondern die Farbe von Milch annimmt, kurz bevor ein neuer Tag mit seinem Licht auf mein verpfuschtes Leben scheint, nicht wünschen, dich niemals getroffen zu haben.

Herrgott, wann hört es endlich auf, dieses Lied? Dieses Liebeslied gibt mir den Rest.

Die letzte Nacht. Sie hat beschlossen, dass dies die letzte Nacht ist, die sie schlaflos durchwacht, bis der Morgen graut. Die letzte Nacht, ohne zu wissen, warum.

In den vergangenen drei Monaten hat sie es sich tausend Mal gefragt, vielleicht zehntausend Mal. Warum hat er das getan? Aus welchem Grund?

Zugegeben, er ist krank; er ist labil, unausgeglichen. So viele Nächte hat sie damit verbracht, in dunklen Gassen umherzustreifen und ihn zu suchen, bei Adressen, die ihr jemand auf die Rückseite eines Lottoscheins geschrieben hatte, mit Tinte, die von Tränen und Regen verwischt war. So viele Nächte hat sie sich im Halbdunkel die Beine in den Bauch gestanden, sich vor schmutzigen, sabbernden Zeitgenossen verborgen, um sich zu vergewissern, dass er nicht mit einem Messer im Bauch aus dem Leben befördert wurde, weil er in einen Streit unter Betrunkenen verwickelt war. Schreckliche Nächte, in deren Gedenken immer noch ein Schauder der Angst sie durchläuft, wie Fieber, und die doch viel weniger schlimm waren als die von Zweifel gequälten Nächte, die sie jetzt durchlebt.

Denn sie weiß, dass er unschuldig ist.

Sie weiß, dass er in jener Nacht in seinem Bett schlief, in dem anderen Zimmer, nur wenige Meter von ihrem entfernt. Wie immer in einen unruhigen Schlaf der Hirngespinste und des Weins versunken, in dem er sich hin und her wälzte, Beute von allerlei Ungeheuern, die sein Gewissen ebenso in ihm gebar wie die Angst vor der Sonne, die am nächsten Tag wieder am Himmel stehen würde.

Sie weiß, wenn in jener Nacht Blut vergossen wurde, dann nicht durch seine Hand.

Sie weiß, dass ein Mann, so verrückt, so krank, so feig und so verloren er auch sein mag, nicht der Teufel in Person ist und sich folglich auch nicht an zwei Orten gleichzeitig befinden kann.

Und so hat sie beschlossen, dass dies die letzte Nacht ist, die sie tatenlos verbringt, ohne zu versuchen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und herauszufinden, warum er gesagt hat, er habe es getan.

Erneut wendet sie sich der halb geschlossenen Balkontür zu. Die Vorhänge bewegen sich leicht, im letzten Windstoß der Nacht. Bald wird der Morgen grauen.

Sie weiß genau, was sie tun wird. Sie hat es schon vor Tagen beschlossen, vor Wochen. Es ging nur darum, noch etwas mehr Mut zu fassen, und die vergangene schlaflose Nacht hat ihr endlich diesen Mut geschenkt.

Sie erinnert sich gut an den Namen des Mannes. Seltsam, denn gewöhnlich hat sie kein sehr gutes Namensgedächtnis. Und doch ist dieser hier ihr in Erinnerung geblieben, auch wenn das dazugehörige Gesicht mit einem anderen Moment der Angst und der Wut verknüpft ist.

Doch vor allem erinnert sie sich an den Blick dieses Mannes.

Und an das Mitgefühl, das sie am Grunde dieser unglaublichen grünen Augen gelesen hatte.

III

Brigadiere Raffaele Maione war besorgt.

Als er es am Abend zuvor im Bett seiner Frau Lucia gesagt hatte, hatte sie ihm mit einem Lächeln auf dem Gesicht geantwortet: »Du machst dir immer viel zu viele Sorgen. Wenn nicht darum, ob das Geld bis zum Ende des Monats reicht, dann um die Arbeit. Oder um das eine Kind oder das andere, oder um mich. Immer sorgst du dich, und wenn dir gerade nichts Sorgen bereitet, dann bereitet dir eben genau das Sorgen. Das ist deine Natur, du bist einfach so.«

Und tatsächlich musste der Brigadiere zugeben, dass er ein eher ängstlicher Charakter war; allerdings hätte er gerne gewusst, wie man das auf seinem Posten nicht sein konnte, bei all den Gefahren, denen er durch seinen Beruf tagtäglich ins Auge blicken musste, und das mit ganzen fünf Kindern verschiedensten Alters zu Hause, plus Benedetta, die ihnen längst wie ihr eigenes Kind ans Herz gewachsen war und schon fast ein ganzes Jahr bei ihnen lebte. Die Welt war kein sicherer Ort, und noch weniger war es diese Stadt.

Manchmal wollte er es einfach nicht begreifen, wie Lucia das schaffte, in Zeiten wie diesen so ruhig zu bleiben, wo doch die Faschisten keine Gelegenheit ausließen, den Leuten zu zeigen, wer im Land das Sagen hatte, und das am liebsten mit Knüppelschlägen und Tritten ihrer schrecklichen Stiefel. Nicht zuletzt hätte doch auch der schlimme Verlust ihres Sohnes Luca, des Erstgeborenen, ihre Angst vermehren müssen. Und doch zog Lucia ihn oft mit seinen Ängsten auf und sagte, er könne ihre Kinder nicht einsperren und ihnen verbieten, Freundschaften zu schließen. Schließlich, so rief sie ihm gerne ins Gedächtnis, hätten doch auch sie beide sich damals auf der Straße kennengelernt, oder nicht?

Doch Maione wollte es einfach nicht gelingen, ruhig und gelassen zu bleiben. Wenn er jemanden gernhatte und sich vorstellte, dass es diesem geliebten Menschen schlecht gehen oder er in Gefahr geraten könnte, regte er sich auf und tat alles, um ihn zu beschützen. Das lag in seiner Natur als Mann und als Vater.

Und jetzt machte er sich Sorgen, große Sorgen.

Er machte sich Sorgen um Ricciardi.

Auf dem Polizeipräsidium teilte niemand seine Beunruhigung, das wusste er. Der Commissario war nicht wirklich wohlgelitten, weder bei seinen Kollegen noch bei seinen Vorgesetzten oder Untergebenen. Nicht etwa, weil er arrogant oder anmaßend wäre oder weil er die Neigung gehabt hätte, sich nicht unterzuordnen oder umgekehrt allzu sehr zu kuschen. Ricciardi war nicht undiszipliniert, und er war alles andere als arbeitsscheu; und doch gab es da etwas an seinem Charakter, das ihn bei allen unbeliebt machte. Allzu zurückhaltend und still, seltenst gut gelaunt, ein Mensch, der sich niemandem wirklich anvertraute; so war in dieser rückwärtsgewandten und abergläubischen Stadt die Idee aufgekommen, auf ihm liege eine Art Fluch, und deshalb mieden ihn die Leute wie die Pest.

Ricciardis Vorzüge – dass er selbst die vertracktesten Fälle löste, dass er nie auch nur einen Tag bei der Arbeit gefehlt hatte, dass er selbst die beschwerlichsten Aufgaben klaglos auf sich nahm und sich selbst über die unangenehmsten Arbeitszeiten niemals beschwerte – hatten ihm doch nie das Wohlwollen der anderen eingebracht, sondern vielmehr den Ruf, ein wenig menschliches Wesen zu sein, das prinzipiell auf Distanz zu seinen Kollegen ging. Nur Maione war ihm vollkommen ergeben und brachte ihm eine verlegene, herzlich-raue Zuneigung entgegen. Unter Ricciardis harter Schale und jenseits seiner ewig fortdauernden Schweigsamkeit hatte der Brigadiere immer schon ein tiefes Einfühlungsvermögen und den Ausdruck eines dumpfen und dabei steten und allzu menschlichen Schmerzes erspürt. Es war Ricciardi gewesen, der selbstlos, als hätte es sich um einen eigenen Verlust gehandelt, die Ermittlungen zum Mord an Maiones Sohn Luca geleitet hatte, und das würde ihm der Brigadiere niemals vergessen; auch wenn ihm erst hinterher bewusst geworden war, dass der Commissario einen jeden gewaltsamen Tod als persönliche und unauslöschliche Wunde empfand.

Das gefiel Maione mehr als alles andere an dem mageren Mann mit den grünen Augen, der niemals einen Hut trug: eine verschwiegene Menschlichkeit, die kein Heulen und Zähneklappern, keine übertriebenen Gefühlsbezeugungen nötig hatte, wie sie in dieser Stadt so üblich waren. Ricciardi wusste zu leiden, und er richtete die Kraft seines eigenen Leids auf seine ebenso hartnäckig wie gründlich betriebenen Ermittlungen, die ihn unweigerlich immer zur Lösung der Fälle führten; stets in dem Bewusstsein – das im Übrigen von Maione voll und ganz geteilt wurde –, dass das Aufspüren eines Mörders leider nicht bedeutete, das Opfer ins Leben zurückzurufen.

Doch jetzt, das war offensichtlich, war etwas in Ricciardi zerbrochen. Der Tod der Signora Rosa, seiner Kinderfrau, die ihm schon immer seine ganze Familie gewesen war, stellte einen verheerenden Verlust dar, was in den Augen des Brigadiere durchaus verständlich war. Keiner wusste besser als er, welche Bedeutung die Familie im Leben eines Mannes besaß, mochte er auch so verschlossen und zurückhaltend sein wie der Commissario.

Maione hatte ihm beigestanden, als es darum ging, die Formalitäten für die Überführung der sterblichen Hülle der alten Dame nach Fortino zu erledigen, jenem Dorf im Cilento, aus dem sowohl Rosa als auch Ricciardi selbst stammten, und hatte ihn zum Zug begleitet, als er dorthin aufbrach. Es war eine seltsam kleine Trauergemeinde gewesen, zu der auch Rosas Nichte Nelide gehörte, die der Tante so sehr ähnelte, außerdem Dottor Modo, wie immer unzertrennlich von seinem Hund, der niemals eine Leine trug und ihm wie ein Schatten folgte, sowie der schwarze Umriss der Limousine der Witwe Vezzi. Maione erinnerte sich gut an jenen sengend heißen Tag, an dem eine höllische Sonne unerbittlich auf sie herabgeschienen hatte. Die glühende Luft stand still, und sogar das Atmen war schwergefallen.

Dottor Modo hatte Ricciardi versichert, Rosa habe nicht gelitten und sei selig vom Schlaf in den Tod hinübergeglitten, bewacht von Nelide, die die ganze Zeit über keinen Zoll vom Krankenbett der alten Dame gewichen war. Der Arzt war fasziniert von der stillen Kraft dieser stämmigen und eher unansehnlichen jungen Frau mit der unablässig finsteren Miene und der großen Nase über dem dunklen Haarflaum auf den Lippen. Nelide drückte sich nur in Sprichwörtern aus, die sie trocken durch die Zähne presste, doch sie legte eine unverbrüchliche Ergebenheit an den Tag, die sich beim Tod der Tante gänzlich auf Ricciardi übertragen hatte.

Auch der Commissario war seiner alten Tata am Krankenbett kaum von der Seite gewichen, bis auf eine kurze Abwesenheit am Abend ihres Todes, und hatte dennoch niemals die Ausübung seiner beruflichen Pflichten vernachlässigt. Maione hatte ihm bei der Lösung des Falles geholfen, bei dem es um den mysteriösen Sturz eines Professors aus dem Fenster seines Arbeitszimmers in der Poliklinik ging, und dabei keinerlei Brüche in der sprichwörtlichen Aufmerksamkeit entdecken können, mit der sich Ricciardi stets seinen Ermittlungen widmete, obwohl deutlich zu spüren war, wie sehr die Sorge um Rosa auf seinem Herzen lastete.

Als Ricciardi zusammen mit Nelide aus dem Cilento zurückgekehrt war, hatte er auf die höflichen Nachfragen des Brigadiere kurz angebunden reagiert und nur gesagt, Rosa ruhe nun an der Seite seiner Mutter und alles sei auf dem rechten Wege, doch Maione spürte, dass sich etwas in ihm verändert hatte.

Ricciardi war immer ein finsterer, wortkarger Mann gewesen, der sich höchstens gelegentlich und für seine Mitmenschen überraschend zu einer schneidend ironischen Bemerkung hinreißen ließ. Doch jetzt lag in diesen oft ins Leere gerichteten Augen und dem unergründlichen Ausdruck seines Gesichts eine neue Art von Einsamkeit; eine Stille, in der es keine Hoffnung gab. Wenn man Ricciardi so sah, seit er seine Arbeit wieder aufgenommen hatte, lief einem ein Schauder über den Rücken.

Auch die Arbeit war ihm derzeit keine Hilfe. Abgesehen von einigen Diebstählen, mehreren Raubüberfällen mit Körperverletzung sowie einer Schlägerei am Hafen, nach der zwei Männer im Krankenhaus gelandet waren, war im Grunde nichts von Bedeutung geschehen, und Maiones Hoffnung auf einen kniffligen Fall, der den Commissario ablenken könnte, war bislang enttäuscht worden.

Ohne recht zu wissen, warum, fürchtete der Brigadiere um Ricciardis geistige Gesundheit und fragte sich sogar, ob es möglich sei, dass dieser sich etwas antun könne. Und so fand er immer wieder Ausreden, Ricciardis Büro zu betreten; einmal brachte er ihm das schreckliche Gebräu, das man hier als Kaffee bezeichnete und das im Dienstzimmer der Polizeiwache zubereitet wurde, ein anderes Mal allerlei Klatsch und Tratsch, den sein Vorgesetzter jedoch bestenfalls mit einem zerstreuten kleinen Lächeln quittierte.

Maione hatte auch bemerkt, dass Ricciardi nicht einmal mehr in der Mittagspause zu einer hastig verzehrten Mahlzeit in das Restaurant Gambrinus ging, wie es früher seine Gewohnheit gewesen war, und dass er am Abend lange herumtrödelte, bis er nach Hause ging. Ein schlechtes Zeichen, hatte Maione zu Lucia gesagt, ein ausgesprochen schlechtes Zeichen. Sie jedoch hatte versucht, ihn zu beruhigen. Es sei eine besondere Zeit für den Commissario. Das würde sich geben. Es gebe sich immer. Seine Frau hatte nie darüber gesprochen, doch das Gespenst jener zwei Jahre nach dem Tode Lucas, als die beiden kaum mehr miteinander geredet hatten, schien das Paar in diesem Moment kurz mit seinen eisigen Schwingen zu streifen.

Aus all diesen Gründen hatte Maione es heute eilig, die Treppe hochzukommen, kaum war er im Polizeipräsidium eingetroffen; er wollte sich sogleich versichern, dass der Commissario an seinem Schreibtisch saß und dass es ihm gut ging.

Doch zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass trotz der frühen Stunde bereits jemand auf der Bank im Flur saß und darauf wartete, vorgelassen zu werden.

IV

Ricciardi hörte, wie es an die Tür seines Büros klopfte. Zu dieser frühen Stunde konnte das nur Maione sein. Seufzend rief er: »Herein!«

In den vergangenen Tagen war ihm der Brigadiere ein wenig auf die Nerven gegangen. Die Ausreden, die Maione sich ausdachte, um zu kontrollieren, ob es ihm gut ging, waren leicht zu durchschauen, und Ricciardi spürte, dass ihm allmählich der Geduldsfaden riss. Natürlich war er sich der Zuneigung, die Maione ihm entgegenbrachte, bewusst und erwiderte diese auf seine Weise von ganzem Herzen, doch er hatte das Bedürfnis, allein zu sein, um nachzudenken. Um sich zu erinnern. In der Arbeit fand er keinen Trost, und die Anwesenheit anderer Menschen, selbst der wenigen, denen er freundschaftlich gesinnt war, störte ihn dabei nur. Ricciardi wusste nicht, wie er dies jemandem begreiflich machen konnte, ohne ihm auf den Schlips zu treten, doch wenn der Brigadiere so weitermachte, würde er trotz allen Wohlwollens ein klares Wort mit ihm sprechen müssen.

Maione trat ein und machte die Tür hinter sich zu.

»Commissario, guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Sie haben doch etwas gegessen, oder?«

Ricciardi hob den Blick von seinem Bericht über die Schlägerei am Hafen.

»Ja, ja, Maione, mach dir keine Sorgen. Nelide denkt an alles, heute Morgen hatte sie das Frühstück schon um fünf Uhr bereit. Magnanno ven’ a famm hat sie gesagt. Bei mir ist das allerdings nicht so, dass der Hunger beim Essen kommt.«

Maione lachte und schüttelte den Kopf. »Volksweisheiten, Commissario. Dieses Mädchen ist schon eine Nummer.«

Ricciardi nickte. »Deshalb musst du dir auch keine Sorgen machen, mein Magen ist in guten Händen.«

»Wie Sie meinen, Commissario. Allerdings sind Sie heute Morgen schon sehr früh gekommen, denn draußen sitzt eine Frau, die behauptet, sie sei schon eine Dreiviertelstunde hier und warte immer noch auf Sie. Und da es mittlerweile acht ist und Sie ihr noch nicht über den Weg gelaufen sind, bedeutet das, dass Sie schon seit mindestens sieben im Büro sind.«

Ricciardi schnaufte. »Gut kombiniert, Raffaele. Manchmal könnte man dich glatt für einen Polizisten halten. Und wer ist diese Person?«

Maione breitete die Arme aus. »Eine Dame, Commissario. Sie trägt einen Schleier und hat mir ihren Namen nicht gesagt. Sie will nur mit Ihnen sprechen. Soll ich sie reinlassen?«

Ricciardi zuckte mit den Achseln. »Was sollen wir denn sonst machen – sie als Türsteherin anstellen? Natürlich, lass sie herein.«

Maione ging kurz hinaus und kam dann mit einer verschleierten Frau zurück. Sie war groß und schmal, hielt eine Handtasche in den behandschuhten Händen und war ganz in Schwarz gekleidet. Über einem langen Kleid, das etwas aus der Mode war, trug sie einen gut geschnittenen, allerdings zu kurzen Mantel.

Unsicher machte sie einen Schritt vorwärts und verharrte direkt hinter der Schwelle.

Ricciardi erhob sich, blieb hinter dem Schreibtisch stehen und wies dann mit der Hand auf einen der Stühle vor dem Tisch.

»Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Wie mir scheint, wollten Sie zu mir.«

Sein Ton fiel etwas brüsk aus; Leute, die ihr Gesicht verbargen, mochte er nicht. Die Frau straffte die Schultern und näherte sich, ohne sich allerdings zu setzen. Ganz leicht drehte sie den Kopf zu Maione, der etwas beiseite stehen geblieben war und darauf wartete, hinausgebeten zu werden, doch Ricciardi wollte den diskret angedeuteten Wunsch seines Gastes, mit ihm allein zu sein, nicht befolgen.

»Brigadiere Maione, den Sie bereits kennengelernt haben, arbeitet hier mit mir zusammen. Sie können vor ihm sprechen.«

Ein Moment des Zögerns trat ein. Offenbar überlegte die Frau, ob sie wieder gehen solle, fasste dann jedoch einen Entschluss und setzte sich. Sie stellte die Tasche auf ihren Schoß und lüftete ihren Schleier, sodass man endlich ihr Gesicht sehen konnte.

Ricciardi hatte sofort das deutliche Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben. Die feinen Gesichtszüge, das winzige Stupsnäschen und die leicht vorstehende Oberlippe über schneeweißen Zähnen. Ihre schmalen Augen blickten stolz, ruhig und entschlossen unter dichten Wimpern hervor. Auffallend und bemerkenswert war die Farbe der Iris, ein leuchtendes Blau, fast Veilchenblau. Ricciardi schätzte sie auf knapp dreißig, auch wenn aus dem Antlitz der Frau ein Leid sprach, das sie älter wirken ließ. Und obwohl sie bleich und gänzlich ungeschminkt war, konnte man sie nur als bildschön bezeichnen.

Da die Besucherin keine Anstalten machte, das Schweigen zu durchbrechen, sagte Maione: »Signora, das hier ist nun Commissario Ricciardi, nach dem Sie gefragt haben. Und mit wem haben wir die Ehre?«

Die Frau antwortete, ohne den Blick von Ricciardi zu wenden, der noch immer stand: »Ich bin Bianca Palmieri di Roccaspina. Die Contessa von Roccaspina.«

Unwillkürlich warf der Commissario einen Blick auf die zerschlissenen und fadenscheinigen Handschuhe der Dame und das Samttäschchen, das an der Unterseite geflickt war. Auch das Kleid und die Schuhe hatten schon bessere Zeiten gesehen. Als die Contessa seinen Blick bemerkte, biss sie sich, wider Willen gekränkt, auf die Lippen. Kurz schimmerte in ihren veilchenblauen Augen eine Mischung aus Stolz und Melancholie auf.

Ricciardi setzte sich. »Sprechen Sie nur, Contessa. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?«

Bianca flüsterte: »Erinnern Sie sich nicht, Commissario? Wir sind uns schon einmal begegnet. Vor zwei Jahren.«

Ricciardi runzelte die Stirn und forschte in seinem Gedächtnis nach den Umständen jenes Zusammentreffens, doch etwas Genaueres wollte ihm nicht einfallen. Dann hatte er plötzlich doch einen Geistesblitz. »Ach, gewiss, jetzt erinnere ich mich. Der Mordfall Rummolo. Der Seher. Ich war Ihres Gatten wegen bei Ihnen zu Hause. Stimmt’s?«

»Aber natürlich, der Blinde«, mischte sich Maione ein. »Sie sind allein hingegangen, um den Conte zu vernehmen, Commissario. Es war an einem Sonntag, erinnern Sie sich? Großer Aufruhr im Viertel.«

Es war ein Blinder ermordet worden, ein Mann, von dem es hieß, er habe »die Gabe«, und der die Lottozahlen voraussagte. Der Conte von Roccaspina war der Letzte gewesen, der ihn aufgesucht hatte, und gehörte deshalb zu den Verdächtigen. Doch damals hatte sich herausgestellt, dass es nicht um Geld gegangen war, sondern um Liebe. Ein Fall, der schnell gelöst worden war, noch am selben Tag und vor Ort. Ach, wäre das doch nur immer so, dachte Ricciardi, und ihm kam wieder das Bild des Conte in den Sinn, eines jungen Mannes mit geröteten Augen und zerzaustem Haar, der vollkommen dem Glücksspiel verfallen war und der sich an einen Spazierstock klammerte wie ein Schiffbrüchiger an eine Holzplanke auf offenem Meer. Und er sah seine schäbige und heruntergekommene Gestalt vor sich, ganz ähnlich der Frau, die er jetzt vor sich hatte, doch ohne deren Entschlossenheit, deren wilden Stolz.

Die Contessa nickte ruhig. »Ja, Commissario. Genau so war es. Ein Ort, den mein Gatte oft aufsuchte, würde ich sagen. Ein herber Verlust, meinen Sie nicht? Doch der Mann wurde sogleich ersetzt, so viel ist klar; zuerst durch einen Buckligen, dann durch ein weibliches Hinkebein. Davor hatte es sogar ein kleines Mädchen mit Blattern gegeben. Was für eine verrückte Stadt.«

Die Contessa sprach wohlmoduliert, ohne jeglichen Akzent, doch unterschwellig war dennoch deutlich Unmut zu spüren, eine Missgunst, die in ihr zu wüten schien wie Wundbrand. Langsam erinnerte sich Ricciardi wieder genauer an ihre damalige Begegnung: Der Conte war nicht da gewesen, sondern erst später gekommen, und die Frau hatte den Commissario im spärlich möblierten Salon eines heruntergekommenen Palazzos empfangen.

Und zwar in genau diesem Kleid, wie er mit einem vagen Gefühl des Unbehagens bemerkte.

»Nun, da wir uns wiedererkannt haben, Contessa, wollen Sie mir nicht sagen, was ich für Sie tun kann?«

Bianca schwieg und starrte Ricciardi nur stumm an. Es gab nicht viele Menschen, die dem Blick der grünen Augen des Commissario standhalten konnten, ohne den eigenen zu senken, doch ihr schien das keine Schwierigkeiten zu bereiten.

Mit einer langsamen Geste und beiden Händen nahm sie den Hut ab. Ihre Haare, die sie in einem Knoten zusammengesteckt hatte, waren von einem leuchtenden Blond mit kupferfarbenen Reflexen. An ihrem weißen, langen Hals hing als einziger Schmuck ein schwarzes Samtbändchen, mit einer Schließe zusammengehalten, die nach Silber aussah. Ohrringe trug sie keine.

Maione fühlte sich sichtlich unwohl. Mit einem Hüsteln sagte er: »Commissario, wenn Sie erlauben, schaue ich mal, wie es um den Dienstplan bestellt ist. Dann können wir alle unser Tagwerk beginnen.«

»Nein, Maione«, sagte Ricciardi, ohne ihn anzusehen. »Du kannst später gehen. Jetzt hören wir erst mal, was uns die Contessa zu sagen hat.«

Er wollte der Frau nicht die Genugtuung eines Gesprächs unter vier Augen verschaffen. Viele in dieser Stadt hielten es für selbstverständlich, dass ein Adelstitel sie dazu ermächtigte, Befehle zu erteilen, und diese auch anstandslos befolgt wurden, und genau das war für Ricciardi, den Baron von Malomonte, Grund genug, niemandem dieses Vorrecht einzuräumen.

Die Contessa von Roccaspina biss sich in einem Anflug kaum verhohlenen Unmuts auf die Lippen, fügte sich dann jedoch ins Unvermeidliche. »Ich bin wegen meines Mannes hier. Er wurde verhaftet.«

Ricciardi hob die Augenbrauen. »Ach ja? Und warum? Kommt das bei Anhängern des Glücksspiels nicht öfter vor?«

Maione fragte sich, was Ricciardi mit seinem unnötig barschen Auftreten bezwecken wollte. Allerdings ging ihre Besucherin auf die Ironie des Gesagten nicht ein. Der Ton, in dem sie antwortete, war zumindest dem Anschein nach trocken und nüchtern.

»Nein. Mord.«

Das Wort plumpste in den Raum wie ein Stein in einen Tümpel. Einen Augenblick lang herrschte Stille, doch als Ricciardi antwortete, war sein Ton deutlich freundlicher. »Das tut mir leid, Contessa. Aber dann müssen Sie sich im Zimmer geirrt haben, denn ich beschäftige mich derzeit mit keinem Fall, der …«

Die Dame hob die behandschuhte Hand, um ihn zu unterbrechen.

»Es geht nicht um eine Angelegenheit aus jüngster Zeit. Mein Mann wurde Anfang Juni festgenommen. Vor mehr als drei Monaten.«

Ricciardi tauschte einen Blick mit Maione, der mit den Achseln zuckte.

»Contessa, ich denke, wenn schon so viel Zeit vergangen ist, ist das eher ein Fall für die Anwälte und nicht mehr für die Polizei. Die Ermittlungen …«

Bianca zeigte ein trauriges Lächeln und schüttelte den Kopf. »Ermittlungen hat es praktisch gar nicht gegeben, Commissario. Mein Mann wurde auf der Stelle verhaftet, obwohl er sich nicht am Tatort aufgehalten hatte.«

»Aber das ist nicht möglich, Contessa! Ermittlungen gibt es immer, ich bin mir sicher, dass …«

»Ich sage Ihnen, es hat keinerlei Ermittlungen gegeben. Und das aus dem einfachen Grund, weil mein Mann das Verbrechen gestanden hat.«

V

Livia beugte sich vor und sagte ihrem Chauffeur Arturo, er möge an der Ecke anhalten und sie herauslassen. Sie habe Lust, ein paar Schritte zu gehen, es sei ein so schöner Tag.

Der Mann zögerte und legte schwachen Protest ein, womit er die Frau zum Lachen brachte. Es amüsierte sie kolossal, wie sehr sich die Vorstellung, die die hiesigen Bewohner von ihrer Stadt hatten, von der Wirklichkeit unterschied. Wenn man Arturo und Clara, ihr Hausmädchen, so hörte, hätte Livia keinen Schritt ohne Begleitung machen dürfen angesichts all der finsteren Gesellen, ob nun Räubern, Taschendieben oder anderer Übeltäter, die ihr auf ihrem Weg gefährlich werden könnten, selbst bei helllichtem Tage und auf Straßen wie dieser, auf denen so viele Menschen unterwegs waren.

In Wirklichkeit hatte sich Livia nur selten so sicher gefühlt wie gerade hier in dieser Stadt. Gewiss, die Leute waren ein wenig aufdringlich und steckten ihre Nase in Dinge, die sie nichts angingen, doch sie waren auch nett, herzlich, und es war schier unmöglich, sich einsam zu fühlen.

Und das bedeutete Livia sehr viel – sich nicht einsam zu fühlen. Die Einsamkeit war für viele Jahre das Markenzeichen ihres Lebens gewesen, sogar als ihr Mann noch am Leben gewesen war. Ja, vor allem als ihr Mann noch am Leben gewesen war: der große Arnaldo Vezzi, Lieblingstenor des Duce; der Sänger, den ein berühmter amerikanischer Musikkritiker nach einem denkwürdigen Konzert in New York einmal als Stimme Gottes bezeichnet hatte; und der vermaledeite Ehebrecher, der in einer Garderobe des San Carlo ermordet worden war, von einer Frau, die er verführt und dann verlassen hatte.

Und allein war Livia auch hinterher gewesen, inmitten eines eitlen und sinnentleerten Lebens in Rom, ehe sie dann beschlossen hatte, dem Ruf ihres Herzens zu folgen und in diese fremde, sangesfrohe Stadt aus Licht und Schatten umzusiedeln.

Livia blieb einen Moment lang stehen und sog tief die duftende Brise vom Meer in ihre Lunge. Mittlerweile war es Ende September, doch das Wetter machte keinerlei Anstalten, schlechter zu werden. Am Telefon hatte ihre Mutter ihr gesagt, in den Marken regne es wie aus Kübeln. Und am Abend zuvor hatte Livia in der Wochenschau einen Bericht über einen Aufmarsch der Faschisten in der Hauptstadt gesehen, bei dem die Damen bereits Mäntel trugen. Hier hingegen konnte man selbst in aller Herrgottsfrühe die Strahlen der warmen Sonne genießen, die zärtlich die Haut liebkosten.

ENDE DER LESEPROBE