Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Prozessakte. Eine Liebesgeschichte, die einen Skandal überdauert. Eine Familie, die daran zerbricht und eine Journalistin, die darüber berichtet und dabei die Liebe zu ihrem Kind neu entdeckt, diese Ereignisse werden aus dem unterschiedlichen Blickwinkel der Protagonisten erzählt. Die Autorin Rose Zaddach hat einen spannenden, rechtskritischen Roman geschrieben und eine Sprache gefunden, die das ewige Thema Liebe und ihre Verstrickungen zum Klingen bringt wie ein portugiesischer Fado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rose Zaddach

NADELHERZ

Roman

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2018

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Copyright (2018) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte bei der Autorin

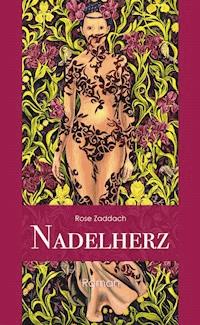

Titelbild: Ariane Boss „Iris“ 100 x 200 cm Öl auf Leinwand 2004 Fotograf Copyright Eric Tschernow

Covergestaltung: Thomas Rupp

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018

www.engelsdorfer-verlag.de

Nichts zu fühlen,was für eine Verschwendung!

Aus „Call me by your name“ von André Aciman

NADELHERZ

Mein Herz voller Nadeln

ein Nadelkissen ist mein Herz,

hat gehofft und geliebt und sich verschenkt

doch du hast es verraten.

Die Luft ist blau, die Sonne brennt,

aber mehr noch spüre ich

das Stechen deiner Nadeln.

Auch ich habe Nadeln in dein Herz gepflanzt

aber nicht gewusst, wie weh es tut,

ich war jung, ich war dumm,

ich habe absolut nicht nachgedacht,

doch ist auch dein Herz voller Nadeln.

Die Luft ist blau, die Sonne leuchtet,

Atem beruhige dich, mein Herz, leuchte,

auch wenn du niemals schlagen wirst wie einst,

wirst du wach und kräftig sein und stark.

Fado: Rose Zaddach

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Nadelherz

Prolog

Fado

Ich vergesse nie

Das Bildnis

Kindheit

Die Begegnung

Liebeserwachen

Die Prüfung

Die Flucht

Unbeirrbar

Die Rückkehr

Wartezeit

Gefühle

Das Liebesverhältnis

Die Kerze im Fenster

Das Leben geht seinen Gang

Sommerferien / Eine Reise

Sommerferien/Vorboten

Winterferien und danach

Die Tragödie rückt näher

Nichts mehr ist wie zuvor

Ich, Xavelia

Ich, Berret

Dunkelheit

Der Zusammenbruch

Verrat und Reue

Der Plan

Das Ultimatum

Bedrängnis

Der Skandal

Nichts geht mehr seinen Gang

Zwischenspiel

Der Prozess

Das Leben der Familie Gardot

Die Pferdeflüsterin

Jahre des Schweigens

Jugend und Chaos

Achtzehnter Geburtstag

Trauer, Tod und Neubeginn

Das Wiedersehen

Enttäuschte Hoffnung

Das Geschenk

Im Vakuum

Die Entscheidung

Aufbruch ins Unbekannte

Fado, Gesang der Nacht

Der Brief

Rondo

Epilog

Dank

Über die Autorin

PROLOG

Die Journalistin und die Prozessakte

Im Sommer des vergangenen Jahres nahm die Journalistin Albertine Martinek eine Prozessakte zur Hand. Sie war ihr von einer auffallend schönen, brünetten, etwa vierzigjährigen Frau kommentarlos übergeben worden.

Albertine Martinek hatte die Akte oberflächlich durchgeblättert und dann zuunterst ihres Aktenberges abgelegt. Dort staubte sie vor sich hin. Ja, Albertine hoffte im Stillen, dass sie die Akte vergessen würde. Doch sie kam ihr immer wieder in den Sinn oder gelangte beim Aufräumen und Ordnen unbeabsichtigt in ihre Hände. Die Sache war ihr im Grunde zu heikel. Das Leben hielt genug Katastrophen bereit, man musste sie nicht provozieren. Gewöhnlich handelte sie mit kühlem Kopf.

Der Inhalt der vernachlässigten Akte erinnerte Albertine immer wieder an eine Episode aus ihrem eigenen Leben. Beständig und in aller Stille begannen die dort beschriebenen Ereignisse ihre eigenen Vergangenheit heraufzubeschwören. Sie fühlte sich gedrängt, ja genötigt, sich die Akte vorzunehmen. Also begann sie noch einmal, in den Unterlagen zu blättern.

Die Prozessakte war im üblichen Juristendeutsch abgefasst, trocken, ohne Emotion und mit einem sachbezogenen Urteil versehen. Doch diesem Urteil schienen lange Überlegungen vorausgegangen zu sein. Das Gericht brauchte zur Urteilsfindung einige Wochen.

In den Unterlagen befand sich auch ein wirres Durcheinander von Briefen, Zetteln mit kindlichen Zeichnungen, codierten Botschaften, die kaum zu entschlüsseln waren, Gedichte auf weißem Papier und Todesanzeigen. Ebenso gab es eine genaue Beschreibung des Ortes, an dem sich die Ereignisse abgespielt hatten. Albertine beschloss, diesen Ort aufzusuchen. Sie erwartete allerdings nicht, nach so langer Zeit noch Erinnerungen oder Dokumentarisches vorzufinden. Immerhin waren Jahre vergangen. Sie wollte aber die Atmosphäre des Ortes erspüren, um der Geschichte, die sich dort ereignet hatte, nahe zu kommen.

Sie fuhr an einem kalten Wintermorgen los und fand ein verlassenes und verfallenes Gehöft unter einer weißen Schneedecke begraben. Es war früher Nachmittag.

Sie betrat das Gelände, spähte durch blinde Fensterscheiben, stapfte auf einem tief verschneiten Pfad eine Mauer entlang, fand die mit Gestrüpp überwachsene ehemalige Pferdekoppel, die Stallungen mit eingebrochenem Dachstuhl, dann Maschendraht auf frostiger Erde und einen vermoderten Zaun, der die Grenze des Anwesens anzeigte. In der Ferne leuchteten weiß in weiß die Spitzen der Alpen hervor.

Über ein aus den Angeln gehobenes Tor gelangte sie in den Hinterhof. Durch die Fensterscheiben entdeckte sie den ehemaligen Speiseraum mit einem großen Esstisch, um den Stühle herrenlos, wild und ungeordnet herumstanden. Sie sah Truhen, wie zum Aufbruch aus- oder eingepackt und hastig stehengelassen. Etwas abseits spähte sie durch eine zersplitterte Glasscheibe in die angrenzende Scheune. Die Scherben im Fenster waren mit rot bemalter Pappe, einer Blutspur gleich, notdürftig abgedeckt, die Werkstatt noch voller Hobelspäne und herumliegendem Werkzeug, als hätte gestern hier noch jemand gearbeitet. Auf einem Fensterbrett fand sie dann, mit Schnee und Laub bedeckt, von Kinderhand bemalte Steine, darunter auch einen Stein, in den ungelenk der Name „Xavelia“ eingeritzt worden war.

Die Journalistin steckte diesen Stein vorsichtig, als hätte sie einen Edelstein gefunden, in ihre Tasche. Er war die einzige Erinnerung an das dortige Geschehen und der Beweis dafür, dass das Mädchen Xavelia hier einmal gelebt hatte. Dann schritt sie durch den Schnee zurück und hinterließ eine Spur, die den ganzen Winter über hielt. Denn in der Nacht kam harter Frost und es würde bis zum Frühjahr kein Neuschnee mehr fallen. Das war selten. Die Berge leuchteten an hellen Tagen schneeweiß herüber und in den klirrenden Winternächten spannte sich ein funkelndes Sternenzelt über die Hochebene.

Albertine Martinek ordnete, wieder zu Hause, die Zettel, Briefe und Tagebücher, welche die Ereignisse jenes Ortes preisgaben, und heftete sie chronologisch in die Akte ein. Dann begann sie zu schreiben. Sie würde den beiden Hauptpersonen eine eigene Stimme geben und sie ihre Sicht der Dinge selbst erzählen lassen. Das Mädchen Xavelia und der junge Lehrer Berret Gardot sollten selbst von ihrer Liebe und vom Zusammenbruch eines ganzen Familiengefüges berichten.

FADO

(Berret)

Vor zwanzig Jahren streifte ich, Berret Gardot, ziellos durch Lissabon. Durch die versengende Sonne der Estremadura in Spanien hatte ich eine Wanderung hinter mich gebracht, war drei Monate lang einsame Wege gegangen und vom Jakobsweg nach Santiago de Compostella abgewichen. Um mit mir ins Reine zu kommen, wollte ich alleine sein. Ich war neunundzwanzig Jahre alt und hatte eine unerlaubte und unglückliche Liebe hinter mir.

Zuerst wanderte ich nach Süden und dann nach Westen, bis ich über ein römisches Brückenbauwerk, das sich weit über den Fluss Tejo spannte, in Portugal ankam. Hinter der Grenze machte ich in einem Ort namens Ponte de Sor Halt und nächtigte in einem kleinen Hotel, bis sich mein Körper wieder erholt hatte und die Blasen an meinen Füßen verheilt waren, Dann wanderte ich weiter am Rande der Landschaften Ribantejo und Alentejo bis zur Hauptstadt Lissabon. Die letzten Stunden begleitete mich der Tejo, bevor er seine Wassermassen in ein breites Hafenbecken ausdehnte und sich danach ins Meer ergoss. Ich kam in der Stadt an, in der ich endlich Linderung von meinen Schuldgefühlen und meiner Verzweiflung erfuhr und entdeckte den Fado, den Gesang vom menschlichen Schicksal und der Sehnsucht nach Erfüllung.

Zunächst aber schlenderte ich am Hafen entlang, fuhr mit der Bahn bis zum westlichsten Zipfel Europas und blickte auf die Weite des Ozeans, während die Schiffe die Mündung des Tejos ein- und aus fuhren. Die Seeschwalben zogen ihre Kreise über dem Wasser, das wie ein gläserner Spiegel an diesem heißen und windstillen Tag vor mir lag.

Das ewige Rauschen des Ozeans und der Blick zum fernsten Horizont versetzten mich in eine Stimmung der Ehrfurcht. Die Dinge erhielten ihre Ordnung. Klein wurde klein und groß wurde groß. Auch meine vergangenen Jahre sah ich plötzlich in anderem Licht. Ich hörte auf, mich zu bemitleiden und begann zu begreifen, dass mein Schicksal nicht mit Vergessen und Ablenkung zu bezwingen war. Der Wahrheit ins Auge zu schauen und mit dem Verlust und der Schuld zu leben, das sollte ich in einem langen Prozess lernen.

Dieses und mehr begriff ich in den Nächten danach in einem Fadolokal der Altstadt. Ich tauchte dort in ein tiefes Meer der Gefühle, ja ich stürzte kopfüber hinein durch die Gesänge der Fadistas, die von Sehnsucht und Verzweiflung, gescheiterter Liebe und unstillbarem Verlangen erzählten. Die Welt um mich herum vergaß ich und spürte die Erschütterung der Reue und den intensivsten Wunsch nach Wiedergutmachung. Endlich konnte ich mich meinem Schicksal beugen, ja es sogar lieben. Von Tag zu Tag fühlte ich mich immer mehr geläutert, bis der Zeitpunkt kam, an dem ich wieder in meine Heimat zurückkehren konnte.

Es geschah nur wenige Tage nach meiner Ankunft in Lissabon, als ich die Lieder des Fados entdeckte. Ich lief am späten Abend noch ziellos durch die engen Gassen der Alfama, mischte mich unter die Einheimischen, ließ mich treiben und landete schließlich in jenem Lokal mit trüber Beleuchtung und einfachen Holztischen, um die sich eine dunkle Menschenmenge drängte. Die Touristen hatte ich hinter mir gelassen. Im Stimmengewirr vernahm ich die kehligen Laute der portugiesischen Sprache. Man befand sich in lebhaften Gesprächen miteinander, saß oder stand in kleinen Gruppen herum, gestikulierte heftig, umarmte sich oder klopfte sich freundschaftlich auf die Schultern. Nur ich war allein.

Ich spürte wieder meine Einsamkeit. Den ganzen Tag hatte ich wenig gegessen, hoffte auf ein Abendbrot und erhielt Degenfisch mit gegrilltem Gemüse und einen guten Wein. Das Essen stärkte mich.

Als ich das Lokal wieder verlassen wollte, verdunkelte sich der Raum und es wurde ein schweren Vorhang vor die Eingangstüre gezogen. Die Gespräche verstummten augenblicklich. Es trat eine spannungsvolle Stille ein. Eine schwarz gekleidete Dame erhob sich und trat ins Scheinwerferlicht in die Mitte des Raumes, einen einfachen Schal um ihre Schultern gelegt. Sie Spannung stieg, gebannt richteten sich die Blicke der Anwesenden auf sie, die mit rauer, dunkler Stimme zu singen begann, zu sprechen, zu rufen und zu flüstern. Zwei Begleiter mit Saiteninstrumenten improvisierten ihre Begleitmusik in dunklem Moll.

Die Musik wühlte mich augenblicklich auf. Wehmut, Schmerz und die Sehnsucht nach Glück und Erfüllung versetzen mich in einen Rausch. Ich durchmaß die Abgründe und die Höhenflüge des Lebens. Wie alle im Raum konnte ich dem Sog nicht widerstehen, der mich in die Tiefe meines verwirrten Herzens herabzog. Schmerzvoll und deutlich standen mir die letzten, langen Jahre vor Augen: meine Leidenschaft zu Xavelia, meine schuldhafte Liebe, die Bestrafung – der Wunsch nach Wiedergutmachung, meine Irrtümer, mein Sturz in die Tiefe, die Einsamkeit, die Ausgeschlossenheit aus der Gesellschaft.

Hier, in der Intimität und der Dunkelheit eines winzigen Lokals, in dem eine rauchige Frauenstimme von Liebe und Schmerz sang, überließ ich mich endlich meiner Trauer. Ich weinte mit Bitternis über die verlorene Liebe, über den Verlust meiner Heimat, über meine Mutter, die webend und strickend ihr Leben im Rollstuhl verbrachte, über den Tod meines Vaters im fernen Indien und über die Verstrickungen, die mich nicht zur Ruhe kommen ließen. Die schwermütigen Lieder erlösten mich im Lauf der nächsten Wochen aus meiner Lähmung. Es begann, mir besser zu gehen. Ich wurde dem Leben neu geschenkt.

Einige Wochen hörte ich dem Fado zu. Einige Wochen lebte ich auf den Augenblick hin, in dem in einem kleinen Lokal in der Alfama die Lichter ausgingen, im Halbdunklen eine Fadista hervortrat und mit Augen und Mund, mit Händen und Füßen und mit dem ganzen Körper ihre Leiden aus ihrem Innersten heraussang, bis auch meine Leiden zu schmerzen aufhörten.

Immer wieder sangen sie dort ihre Lieder von der Saudade, der niemals erreichten Erfüllung und der Erfahrung, nie am ersehnten Ziel anzukommen. So, wie sich die Stimmung der einzelnen Fadistas von Tag zu Tag wandelte, so wandelten sich auch Tonart und Rhythmus, Mimik und Ausdruck des Körpers und so verwandelten sie mich. Mal sang die Fadista bewegt und mit großer Kraft, dann fühlte ich mich gestärkt. Mal stand sie still und rührte sich nicht, während ihre Lippen nur flüsterten, dann spürte ich angespannt das Zittern meiner äußersten Nervenfasern und mein Herzschlag stockte. Mal wurde sie ein Erdbeben, dann brachen aus mir alle ungesagten und dem Gedächtnis verwehrten Gesteins- und Felsbrocken des Schmerzes wie Lava hervor.

Besessenheit breitete sich aus in jenen Nächten der Gesänge, während die Fadistas ihren Körper wie einen Baum im Wind bewegten, mit den Füßen auf einen Flecken Erde gebannt, der nicht größer war als die Fläche meines Briefpapiers, das ich im Augenblick in Händen halte, ein Bogen Papier, beschrieben mit Xavelias Handschrift, ihre jährliche Botschaft verkündend, die mich aufrichtete.

Ich erinnere mich zurück. Ich erinnere mich genau an die Erschütterung und die Erleichterung, die ich vor nunmehr zwanzig Jahren in jenen Nächten erfuhr, als ich dem Fado lauschte. Ich erkannte, dass wir nur dann das Leben verdient haben, wenn wir uns über den Verlust erheben und den Mut zu immer wieder neuem Anfang wagen. Das Leben ist Schuld. Das Leben ist Verzweiflung. Aber das Leben ist auch und vor allem das Versprechen eines Paradieses, um das wir todesmutig zu kämpfen haben. Unsere Krönung wird immer die Liebe sein. So machte ich mich damals wieder auf den Weg. Ich kehrte zurück. Ich ordnete meine Geschäfte und begann mein Leben neu. Trotzdem vergesse ich nie.

ICH VERGESSE NIE

(Berret)

Nie werde ich den Tag vergessen, an dem ich meiner jungen Geliebten begegnet bin. Es war der Tag, der mich später in unüberwindliche Leidenschaft stürzen und mein Leben aus der Bahn werfen sollte. Es war der Tag, der mich zu der Wanderung durch die Estremadura Spaniens veranlasste und mich über die portugiesische Grenze hinweg bis nach Lissabon führte.

Jahre hatte es danach gedauert, bis ich mir wieder eine bürgerliche Existenz aufbaute. Lange hatte ich gebraucht, das Geschehene zu akzeptieren und meine Handlungen zu verstehen, noch länger, um zu verzichten. Bis heute kann ich Xavelias Zauber nicht entfliehen. Ich bin und bleibe ihr ergeben, obwohl ich als Geschäftsmann kühl und berechnend handele und mir meine Beziehungen frei nach Wunsch und Möglichkeit gestalten kann. Ich könnte frei sein, aber ich bin es nicht. Was fesselt mich so lange und hindert mich, mein Leben intensiver und vielseitiger zu gestalten? Warum gibt die Vergangenheit keine Ruhe?

Fünfzig Jahre bin ich nun bald, ein Mann im sogenannten besten Alter: schlank, sportlich, sonnengebräunt und durchtrainiert, wie es unsere Zeit abverlangt. – Alles nur Ablenkungsmanöver vom Wirklichen, von meinem Innern, in dem die Wurzeln eines anderen Wesens wachsen und sich mit meinem Lebensbaum verbunden haben.

Mein Herz ist laut kardiologischer Untersuchung gesund. Es schlägt fest und regelmäßig. Es schlug für viele Frauen. Eigentlich aber schlug es bis zum heutigen Tag nur für Eine. Ich akzeptiere es. Sie ist jetzt bald vierzig Jahre alt. Graue Fäden durchziehen mittlerweile ihr dichtes, braunes Haar, wie ich auf einer Fotografie ersehe. Doch dies nimmt ihr nichts von ihrer Ausstrahlung und ihrer Persönlichkeit. Sie ist alterslos für mich. Sie bleibt und bleibt. Sie bleibt ihrem Wesen treu. Noch nie habe ich einen Menschen getroffen, der sich trotzt allen Widrigkeiten so konstant treu geblieben ist und unveränderbar im Charakter. Sie lässt sich nicht verbiegen. Sie ist wie ein schöner und starker Baum, um den sich meine Wurzeln und meine Äste ranken, obwohl wir weit voneinander getrennt leben.

Ich nehme jetzt ein Glas Champagner wie in all den Jahren an diesem denkwürdigen Tag und trinke auf meine ferne Geliebte und auf unsere Bekanntschaft. Ich trinke darauf, dass das Schicksal uns gnädig war und wir wieder in das Leben zurückgefunden haben. Ich trinke darauf, dass wir uns immer noch verbunden sind, obwohl wir uns lange nicht mehr begegnen. Ich trinke auf die Gewissheit, dass alles kein Traum war, sondern unser reales Leben, das uns verwundete, das uns mit dem Gesetz in Konflikt brachte sowie die Existenz meiner Familie vernichtete. Und doch möchte ich die Ursache „Liebe“ nennen. Denn niemals habe ich mich später mehr binden können. Ich war bereits gebunden.

Manchmal war es ein Anruf, manchmal ein Brief, manchmal eine unerwartete SMS. So lebendig standen dann die Ereignisse wieder vor mir, dass es mir nicht mehr möglich war, einer neuen Beziehung die Liebe und Zuneigung zu geben, die sie verdiente. Ich trinke darauf, auf dass es meiner fernen Geliebten gut gehe. Ich trinke darauf, dass das Leben trotz technischer Perfektion eine unberechenbare Sache bleibt und ein Geheimnis in Allem ruht, das wir enträtseln müssen. Ich trinke auf meine tote Großmutter und auf meinen Vater, der in Indien starb, und ich spüre, dass die Toten hier an diesem Tag anwesend sind, dass ich nicht alleine bin. Ich trinke auf die Trauer meiner Mutter und dass sie ihr dienen möge, ihre Härte zu überwinden und einen Neuanfang zu wagen. Ich trinke auf Alle, die an unserer Geschichte teilgenommen haben, in sie verwickelt waren, uns stützten oder stürzten.

Jedes Jahr zu diesem Tag schreiben wir uns einen Brief. Dies tun wir nun schon, seit wir uns endgültig trennten und dies zu meinem Entschluss führte, über die spanische Estremadura nach Portugal zu pilgern. Sie war damals neunzehn Jahre und noch einmal nach unserer langen und unfreiwilligen Trennung für kurze Zeit zu mir zurückgekommen. Die Zeilen meiner Briefschreiberin liegen vor mir, verschlossen noch, in einem taubenblauen Briefumschlag. Zu Anfang schrieb sie auf mandelfarbiges Papier. Und ich dachte an Mandelbäume, die zauberhaft blühen, aber Bitterstoff in ihren Früchten verbergen. Später nahm sie andere Farben für ihre kostbare Post. Ich sammle ihre Briefe in einer Truhe mit den Initialen meiner Großmutter. Mehr als hundert Jahre alt ist dieses Holzkästchen. Es enthält zwanzig wertvolle Briefe.

Sie war vierzehn, als unsere Liebe begann und ich nicht widerstehen konnte. Ich war vierundzwanzig. Wir waren ein verschwiegenes Paar. Unsere heimliche Affäre wurde lange nicht bemerkt. Wir trafen uns in den Nächten, wenn der Nebel über den Dächern des Anwesens lag. Wir trafen uns im Morgengrauen, bevor die Sonne ihr erstes Gold über den Hügel schickte. Wir liefen Hand in Hand barfuß über Wiesen, wenn die Vögel noch schliefen. Wir kamen im Vogelkonzert nach Hause und verschwanden wie Schatten in unseren Türen, ohne dass uns jemand sah.

Nach Hause? Das war das Gehöft mit der Pferdekoppel, das oben auf der Hochebene liegt, von der man bis zu den Alpen blicken kann. Zu Hause, das war der elterliche Betrieb mit dem Schulhaus, den Werkstätten, der Töpferei, der Schmiede und der Weberei. Der Hof war umgeben von Gärten und Wiesen. Zu Hause, das war der große Eichentisch auf der Veranda, um den sich die Bewohner versammelten wenn es Sommer war: meine Eltern, meine beiden Schwestern, zwanzig Schülerinnen und Schüler, Schützlinge meiner Eltern, die hier im Wohnheim der angegliederten Privatschule wohnten – und ich.

Ich war von Kindheit an daran gewöhnt. Ich verstand mich mit den Schülern und Schülerinnen, den Gästen in unserem Haus – und sie mochten mich. Als Kind spielte ich mit ihnen und als Jugendlicher verliebte ich mich in die begehrtesten Mädchen. Ich fuhr mit ihnen zur Schule und ich verteidigte sie, wenn es nötig war. Ich war einer von ihnen, vergaß, dass ich älter geworden war, jedes Mal, wenn ich das Haus betrat, ja, schon wenn ich die Toreinfahrt passiert hatte.

Nach dem Abitur machte ich einige Monate Rucksackreisen durch Europa. Dann begann ich ein Pädagogikstudium und sollte es mit meinem Praktischen Jahr in „Vierundzwanzig Höfe“ beenden. Damit würde ich mir meine Existenzgrundlage in meinem Elternhaus sichern. Ich würde irgendwann die Leitung des Hauses übernehmen und mit der nahen Privatschule zusammenarbeiten. Allen leuchtete das ein, meine Eltern waren zufrieden, ich würde ihren Wünschen und Plänen entsprechen. Eine Woche zuvor hatte ich das erforderliche Praktikum dazu begonnen. Ich, Berret Gardot, begann mit diesem Tag Menschenherzen zu schmieden. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich Xavelia kennen lernte.

Meine junge Geliebte nenne ich hier „Xavelia“. „Xavelia“ mit X wie die Unbekannte in der Mathematik, die wir errechnen müssen. Oft sitzen wir lange an einer Aufgabe, die zu lösen ist. Xavelia ist eine Aufgabe, mit deren Lösung ich noch immer beschäftigt bin. Trinken wir auf sie – und dann öffne ich ihren Brief. Ich betrachte ihr Foto. Wie vertraut sie mir darauf erscheint!

DAS BILDNIS

(Berret)

Ich sehe mir die alten Fotografien an, sehe dein Bildnis als Jugendliche und dein Bildnis als Frau. Auf einem Foto, zur Zeit, als du mir das erste Mal begegnet bist, sehe ich dich als groß gewachsenes, schlankes Mädchen mit dichtem, braunem Haar, das weit über den Rücken fällt und das Oval deines Gesichtes umhüllt. Aufmerksam blickst du in die Welt. Auf deiner letzten Fotografie, mehr als zwei Jahrzehnte später, sehe ich dich als erwachsene Frau, aber unverändert derselbe Blick, dieselben Augen, klar und direkt blicken sie mich an. Der Schleier aus deinem braunen, langen Haar ist jetzt durchzogen von einzelnen Silberfäden.

Du könntest meine Frau sein, wenn alles anders gekommen wäre. Wir hätten eine Familie gegründet. Wir hätten möglicherweise zwei oder drei Kinder, wenn ich vernünftig und verantwortlich gehandelt hätte. Wenn ich erwachsen und reif gehandelt hätte. Aber es war anders gekommen. Wir hatten geträumt. Wir lebten für einige Zeit in einer anderen Welt, fernab von der Wirklichkeit. Uns hätte am Schluss nur noch die Flucht gerettet.

Wir planten, zu verschwinden. Einfach so, für drei Jahre – irgendwohin nach Andalusien, nach Südamerika, nach Indien, vielleicht auch nur in die tiefe Bergwelt der Abruzzen. Wir beide, Naturkinder damals, mit Wenigem zufrieden, nur mit uns selbst. Wir hätten mein Zelt mitgenommen und unsere Decken, zwei Kochtöpfe, Trinkbecher und Besteck. Wir hätten uns drei Jahre von Wurzeln ernährt und von Früchten oder von den Fischen im Bach. Wir wären durch die tiefen Wälder gewandert, ein Zelt auf dem Rücken, von Quelle zu Quelle.

In den Nächten hätten wir den Frieden der Welt beschworen und die ewige Liebe. Ab und zu wären wir im Trubel einer Stadt untergetaucht. Wir hätten auf dem Marktplatz für einen Nachmittag getanzt und Volksfeste mitgefeiert. Wir hätten uns Dome angeschaut und Häfen, wären mit dem Schiff über einen Fluss entkommen. Wir wären in stille Bergseen eingetaucht und dann wieder in der Dunkelheit der Wälder oder in die Einsamkeit der Berge verschwunden. Drei Jahre hätten wir das durchgehalten, auch ohne die Pferde und den Hund. Wir hätten vielleicht zwei neue Hunde gefunden, Streuner in Spaniens Straßen, abgemagert und verlaust. Wir hätten sie gesund gepflegt.

Wir wären Jäger, Sammler und Fischer geworden – für drei Jahre, und du hättest vielleicht Armbänder geflochten, wie du es in Vierundzwanzig Höfen gerne getan hast, um sie zu verkaufen. Dann erst wären wir wieder zurückgekommen. Die Vermissten, die Betrauerten. Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter. Dann hätten wir mit dem Segen der Eltern zusammengelebt, ohne Strafe durch das Gesetz.

Wenn, ja, wenn die Katastrophe nicht eingetreten wäre – oder wenn ich mich mutiger und stärker erwiesen hätte. Ich träumte und ich träume immer noch. Einmal im Jahr wenn ich deinen Brief erwarte.

Ich betrachte dein Bildnis immer noch und vergleiche es mit früheren Bildern: dein dichtes Haar, die Linie deiner Nase in deinem Profil – eine gerade Linie – unverbogen wie dein Herz. Deine Augen, sie blicken in die Welt, und sie sehen sie, wie sie ist. Nicht nach innen gewandt, dein Blick, sondern nach draußen: zu dem Pferd, an das du dich lehnst, zu den Hunden, die spielten, zu mir, der ich den Wagen mit Holz belud. So wach und furchtlos schaust du in den Tag hinein, heute noch genau so wie früher.

Ich erkenne auf dem Foto deine immer noch schlanke Gestalt und deine Hand, die fest die Zügel deines Pferdes hält. Das Pferd steht ruhig, dankbar, geführt zu werden von dir. Ich erinnere mich an deine Hände, die Nüstern streicheln und Äpfel reichen, die eine Decke über den schweißbedeckten Körper eines Pferdes legen und frisches Stroh in die Box. Du, ein Wesen, das mit festen Schritten kommt und geht. Ich sehe uns ausreiten mit unseren Pferden. Wir fliegen dahin. Mit langen Beinen und schlanker Hand führst du, ohne darüber nachzudenken und ohne Arglist, Regie.

Ja, über die Pferde haben wir uns kennen gelernt. Nachdem wir uns zwangsweise lange Zeit nicht mehr sehen durften, begann die erste Zeile deiner Nachricht mit dem Namen meines Pferdes in unserem damaligen Zuhause, das mittlerweile zerfallen ist und nicht viel mehr als Wildnis. „Ich weiß, wie Dein Pferd hieß in Vierundzwanzig Höfen und ein Geheimnis von uns beginnt mit dem Buchstaben ‚M‘. Wer bin ich?“ Mit diesen Worten wolltest du dich mir zu erkennen gebe.

Als ich die Botschaften las, wusste ich, Xavelia ist es. Sie hat sich wieder gemeldet. Sie hat den Schritt getan, der mir verwehrt geblieben wäre. Sie musste den ersten Schritt gehen und ich musste darauf warten – und ich hoffte und glaubte, dass alles wieder von vorne beginnen könnte. Sie war damals achtzehn Jahre alt. Meine Hoffnungen sollten mich trügen. Nie mehr ist sie ganz zurückgekehrt. Nie mehr wurde es wie damals. Denn zwischen uns standen der Schmerz und der Verrat, den ich aus Feigheit beging. Ihr Bildnis aber ist mir geblieben: Xavelia mit wehenden Haaren auf dem Pferd. Xavelia, schlank und stark wie eine Kriegerin. Xavelia in Jeans und Reitstiefeln. Xavelia, die sich nicht um ihre Schönheit bekümmerte. Xavelia, ein Naturereignis.

KINDHEIT

(Xavelia)

Ich bin Xavelia, das Kind und die Jugendliche, ich bin Xavelia, die Frau, von der Berret spricht. Xavelia, die immer noch schwere Träume hat. Xavelia, von der Berret glaubte, sie käme zurück. Ja, wie gerne wäre ich zurückgekommen. Berret ist der Mensch, der mich am besten kennt. Berret ist mir am nächsten, und ich glaube, dass auch ich die wichtigste Person für ihn bin. Seit damals. Ein Kind noch, sagte man. Aber ich glaube nicht, dass ich noch ein Kind war.

Niemand konnte mich zähmen. Ich hatte meinen Willen. Ich passte mich nicht an. Nicht an die Schulen, in die man mich steckte und nicht an das Familienleben zu Hause, nicht an den Tagesablauf in den Heimen und Internaten, in denen ich notgedrungen lebte, und auch nicht an die Liebe von Eltern und Geschwistern.

Meine Freiheitsliebe war ungebrochen und ungebremst. Ich ließ mich von Menschen nicht einengen. Ich hatte das Vertrauen verloren, dass sie es gut mit mir meinten, aber nicht meinen starken Charakter. Seit damals, als ich vor Kopfschmerzen zu schreien begann und niemand mir half, als ich Teller und Tassen zerschmetterte, wenn der Schmerz unerträglich wurde und man mich für böse hielt, hatte ich mich von den Menschen zurückgezogen. Niemand wusste, was ich durchmachte, weil es in meinen Ohren dröhnte und in meinem Kopf hämmerte.

Es waren die Tiere, die mich von meinem Unverstandensein erlösten. Die Tiere und ich, wir fanden uns, als ich mit acht Jahren in die Heimschule kam. Sie verstanden mich. Ihnen passte ich mich an.

Meine Mutter erzählte mir, dass ich krank geworden bin. Als kleines Kind hatte ich das Gehör verloren. Ich habe viel geweint, ja, so viel geschrien, bis sie mein Geschrei nicht mehr ertrug. Ich habe gebissen und um mich geschlagen und auch mit Gegenständen geworfen, wie schon berichtet. Sie ist mit mir von Arzt zu Arzt gegangen und von Klinik zu Klinik, alleine, denn meine Eltern lebten zu der Zeit schon getrennt. Alle Diagnosen trafen nicht zu. Später gab man einer Masernerkrankung und einer darauf folgenden Hirnhautentzündung die Schuld. Fest steht, dass ich immer wilder wurde und nicht aufwuchs wie die anderen Kinder. Ich hatte das Gehör verloren. Weil ich nicht mehr hörte, was man sprach, konnte ich mir die Welt auch nicht erschließen. Ich verlernte die Sprache ganz.

Ich wusste lange Zeit nicht, was die Welt von mir wollte. Ich bekam ein Hörgerät und riss es mir wieder aus den Ohren. Ich wehrte mich und biss, weil niemand, gar niemand an meinen inneren Gedanken und Gefühlen teilhaben konnte. Deshalb habe ich die Tiere entdeckt. Denn die Tiere ließen mich in Ruhe und sendeten Botschaften aus, die ich verstand. Sie waren einfach und klar. Sie wollten Nahrung und Zuwendung, Bewegung und Spiel und wenn sie müde waren, ihre Ruhe. Jedes Tier hatte seine besondere Eigenart, aber darin waren sie sich alle gleich. Sie waren wie ich. Ich war wie sie.

Im Steidelhof, der Heimsonderschule für Hörgeschädigte, in die mich meine Mutter irgendwann brachte, kam ich zum ersten Mal mit den Tieren in Berührung. Er befand sich am Rande einer Ortschaft, mitten in den Wiesen gelegen, und bestand aus dem Schulgebäude, fünf Wohnhäusern, in denen die Hauseltern mit den Schülerinnen und Schülern lebten und einem großen Gehöft. Dort durfte ich den Tag mit den Tieren verbringen. Ich blieb bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr.

Die Tiere ersetzten mir bald alles. Sie hörten auf mich, sie trösteten mich – und ich lernte, sie zu versorgen. Sie wurden meine Weggefährten und meine Aufgabe. Ich hielt mich im Schafstall auf und sah, wie die Lämmer zur Welt kamen. Ich strich über das Fell der Kälbchen, wenn sie, nass und wacklig, sich zum ersten Mal auf ihre Füße stellten. Ich ging zu den Fohlen auf die Weide und sah, wie die Stuten sie säugten. Ich konnte bald mit den wildesten Hunden und den schwierigsten Pferden umgehen. Sie wurden sanft und anhänglich mir gegenüber. Ich hatte meine Welt gefunden. Ich brauchte die Menschen nicht mehr.

Gleich zu Beginn lernte ich reiten. Rasch übernahm mein Körper den Rhythmus des Pferdes. Nie hatte ich Angst. Ich hatte eine geschickte Hand und starke Nerven. Das merkte auch der Tierarzt und ich stand ihm bald zur Seite. Ich hielt die Tiere fest, die behandelt werden mussten, und ich beruhigte sie mit Streicheln oder reichte dem Tierarzt die chirurgischen Werkzeuge, die er manchmal benötigte. Ich war zehn Jahre alt, als ich bei der ersten Operation assistierte. Ich tat dies, ohne mit der Wimper zu zucken.

Mittlerweile hatte ich auch das Hörgerät akzeptiert und die Sprache erlernt. Ich begann zu lesen und zu schreiben. Man gab mir Einzelunterricht. Aber an die anderen Kinder schloss ich mich nicht an. Meine Freunde blieben die Tiere, vor allem aber die Pferde. Ich bekam ein eigenes Reitpferd zugeteilt. Eine Einheit werden mit ihm, sein Wesen verstehen, dahin reiten im Trab, im Galopp, im ruhigen Schritt, ihm Futter geben, es abtrocknen, seine Nüstern an meinen Ohren spüren, sein Wiehern, wenn ich kam, das war Glück. Das war tiefe Freude. Ich lebte mein eigenes Leben mit den Tieren fernab von den anderen Kindern – und so blieb es, bis ich den Steidelhof verließ. Ich war noch ein Kind, aber trotzdem kein Kind mehr. Ich war ein Kind, weil ich die Welt noch nicht kannte und noch unerfahren war. Aber ich war auch kein Kind mehr. Denn ich hatte Verantwortung übernommen. Die Erfahrung mit den Tieren hatte mich stark gemacht. Ich war mutig und traute mir das Leben zu. Ich lernte die Anhänglichkeit meiner Tiere kennen, die Verlässlichkeit des Lebens sowie die Achtung und den Respekt, mit dem unser Tierarzt mir begegnete, dem ich immer fachkundiger assistierte. Ich wurde seine rechte Hand.

Ich lebte dort sehr selbstbestimmt. Denn ich ließ mich nicht mehr erziehen. Meine Mutter scheiterte an mir und meiner Widerstandskraft. Sie hatte aus Unwissenheit und Hilflosigkeit vieles falsch gemacht. Ein Zurück gab es vorerst nicht mehr. Ich besuchte meine Mutter in den Ferien. Mein Vater hatte mittlerweile eine neue Familie gegründet. Ich sah ihn an Weihnachten, außer er kam zu Besuch in den Steidelhof, um dort über meine Zukunft zu reden, was er zuletzt immer häufiger getan hatte.

Es wurde über meine Berufsausbildung nachgedacht. Im Privatunterricht hatte ich alles notwendige Wissen nachgeholt. Ich ging im letzten Jahr zur Schule, um mich an die Gemeinschaft zu gewöhnen. Ich trat nicht mehr und biss nicht mehr. Ich hielt das Gefühl aus, in einen Klassenraum zu bleiben, ohne mich eingesperrt zu fühlen. Meine Mutter und auch mein Vater waren glücklich über meine Entwicklung. Ich sollte auf eine weiterführende Schule gehen und sie mit der mittleren Reife abschließen. Dann konnte ich Tierpflegerin oder speziell Pferdepflegerin werden. Das waren auch mein Wunsch und mein fester Wille, mein Lebenstraum. Den Traum habe ich auch verwirklicht. Heute besitze ich meinen eigenen kleinen Reiterhof. Ich habe alles erreicht, was ich mir vorgenommen und erträumt habe. Nur eines fehlt mir. Eines ist zu Bruch gegangen bei der alten Geschichte, die so lange zurückliegt und doch immer noch so nah ist.