8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

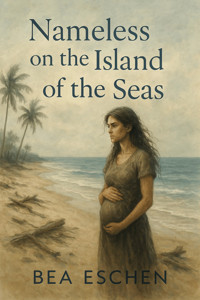

Die eindringliche Geschichte einer Frau, die an einem einsamen Strand erwacht – völlig orientierungslos, ohne Erinnerung an ihren Namen, ihre Vergangenheit oder den Grund ihrer Anwesenheit. Allein auf einer unbewohnten Insel kämpft sie ums Überleben: Sie lernt, sich Nahrung aus der Natur zu beschaffen, Feuer zu machen, Schutz zu finden. Ihre Sinne schärfen sich, ihr Instinkt erwacht – und mit ihm die Sehnsucht nach Identität und ihrer Vergangenheit. Während sie in der Wildnis überlebt, macht sie verstörende Entdeckungen: Hinweise auf menschliche Präsenz, einen Toten am Strand – und schließlich einen verwilderten Mann, der ebenfalls auf der Insel lebt. Stück für Stück taucht sie tiefer in das Geheimnis der Insel – und in ihr eigenes Inneres. Die Geschichte ist eine Mischung aus psychologischer Selbstfindung, Überlebensdrama und poetischer Naturbeschreibung. Sie fragt nach dem Ursprung von Identität, dem Wert des Lebens und dem, was von einem Menschen bleibt, wenn alles Äußere verloren geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Namenlos auf der Insel der Meere

Bea Eschen

© 2025 Bea Eschen

Covergrafik von: X / Grok

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:

tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Bea Eschen, 20 St Neot Ave, 2011 Sydney, Australien.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Vorwort

1. Auf Leben und Tod

2. Von Wellen und Vergangenem

3. Isabellas Rückblick

4. Von Lilia

5. Protagonisten

Bücher und Kurzgeschichten von Bea Eschen

Vorwort

Es handelt sich hierbei um ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte, Ereignisse und Vorfälle sind entweder das Ergebnis der Phantasie der Autorin oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebendig oder tot, oder mit tatsächlichen Ereignissen ist rein zufällig.

Auf Leben und Tod

Meine Augen brennen, das grelle Licht sticht wie tausend Nadeln. Ich schirme die Sonne mit der Hand ab, während sich über mir ein endlos blauer Himmel spannt.

Wo bin ich? Unter meiner anderen Hand spüre ich warmen, körnigen Sand. Ich reibe ihn hart zwischen den Fingern, als könnte er mir Antworten liefern.

Vorsichtig versuche ich aufzustehen, doch meine Muskeln streiken. Mit einem dumpfen Aufprall sinke ich zurück auf den ausgewaschenen Boden.

Etwas stimmt nicht. Unsicher taste ich meinen Schädel ab und spüre eine schmerzhafte Schwellung. Habe ich mir den Kopf gestoßen? Wann und wo ist das passiert? Ich atme tief durch, zwinge mich zur Konzentration und versuche erneut, mich aufzurichten. Jeder Muskel schreit vor Schmerz, als wäre er eingefroren. Mein Körper fühlt sich an, als laste eine vergessene Wahrheit auf ihm – schwer und schweigend. Warum war ich im Wasser? Was hat mich hierhergeführt?

Vor mir brechen sanfte Wellen am Ufer, dahinter glitzert das Meer in unendlicher Weite. Um mich herum liegt ein Chaos aus Treibholz – ausgebleicht, ausgewaschen, wie stumme Zeugen einer verlorenen Zeit. Habe ich mich an diesen Stücken festgeklammert, während mich die Strömung hierhergetragen hat? Oder sind sie ziellos mit mir getrieben, genauso verloren wie ich?

Schwindel überrollt mich, zwingt mich auf alle Viere. Momente vergehen, während ich meinen Atem beruhige, die Erde unter mir greife, als könnte ich sie daran hindern, sich weiter zu drehen. Doch meine Glieder zittern, unkontrolliert, wie ein Erdbeben.

Mein Blick wandert an mir herunter, bleibt an einem dunklen Fleck hängen. Blut. Es sickert in den Sand. Panik flammt auf. Bin ich verletzt? Hektisch taste ich mich ab, spüre jedoch nur Schwäche – bis ein stechender Schmerz durch meinen Unterleib fährt. Meine Hände schmerzen, als ich meine durchtränkten Shorts ausziehe. Blut und klumpige Massen. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag: Eine Fehlgeburt.

War ich schwanger? Von wem? Die Erinnerung bleibt verborgen. Stück für Stück ziehe ich mich in Richtung Schatten, die Wellen löschen meine Spuren aus. Endlich erreiche ich die kühle Umarmung der Palmen, während die Dunkelheit mich einholt.

Ein Geräusch weckt mich. Ich starre in die Dunkelheit. Nur der Mond bleibt – und seine unheimlichen Schatten. Wie lange liege ich hier schon? Alles in mir schreit nach Wasser, meine Zunge klebt am Gaumen.

Dann kommt das Entsetzen. Um mich herum summen Insekten, gierig um das, was einst Teil von mir war. Ein Schrei entlädt sich in mir, wild und rau, vermischt sich mit dem Donnern der Brandung, als hätte das Meer selbst mit mir aufgeschrien. Schmerz, Trauer, Verzweiflung. Doch eine innere Stimme sagt mir, weiterzumachen: Ich brauche Wasser. Ich muss überleben.

Ich zwinge mich auf die Beine, schleppe mich zum Meer, um das Blut abzuwaschen. Das kühle Wasser erfrischt mich, doch der Durst bleibt.

Die Morgendämmerung bricht an. Meine Augen tasten den Strand ab, hungrig nach einem Zeichen von Leben, nach einem Funken Hoffnung – doch da ist nichts. Nur der leere Horizont und die Wellen, die mich zu verhöhnen scheinen.

Dann bemerke ich die Veränderung im Gelände: Hinter dem Strand steigt das Land sanft an, ein grüner Teppich voller Leben. Meine Gedanken rasen. Wasser. Es muss irgendwo sein. Die üppige Vegetation verrät es – ohne Wasser wäre all das nicht möglich. Und wo Wasser ist, da fließt es. Bergab, hin zum Meer.

Der Gedanke treibt mich an. Langsam und vorsichtig bewege ich mich vorwärts. Jeder Schritt bringt mich näher an mein Ziel. Ich suche unermüdlich nach Hinweisen – einem feuchten Fleck, einer Spur, dem Plätschern eines Baches. Hoffnung pulsiert in mir. Wasser ist Leben. Es muss irgendwo sein.

Das Dröhnen der Wellen übertönt alles, fast als wolle es meinen Verstand ersticken. Diese Wellen sind gewaltig, wild brechen sie mit unbändiger Kraft nahe bei mir. Die Tiefe, die sie andeuten, lässt mich erschaudern. Gischt spritzt hoch in die Luft, erreicht mein Gesicht.

Mein Blick haftet an der Grenze zwischen Sand und Grün, wo dichte Büsche den Sand verschlucken. Taub vor Schmerz tragen mich die Füße kaum noch; der Sand hat die Haut wund gescheuert, ein höllisches Brennen bleibt zurück. Stehenzubleiben ist keine Option, während die Sonne unerbittlich auf meine Schultern herabsticht. Das dünne Top bietet kaum Schutz, die Träger schneiden schmerzhaft in die Haut. Verzweifelt versuche ich, mit meinen verfilzten Haarsträhnen die verbrannten Schultern zu bedecken. Die Luft kratzt wie Glut in meiner Kehle. Ich brauche Schatten, Schutz – aber vor allem Wasser. Der Durst hämmert in meinen Schläfen.

Ich suche die Ferne ab, doch da ist nichts. Kein Leben, keine Bewegung. Die Linie zwischen Sand und Grün zieht sich ins Endlose, eine scheinbar unüberwindbare Wand.

Dann sehe ich plötzlich eine Veränderung: Die dichten Blätter lichten sich und geben eine Öffnung frei, groß genug, um hindurchzukriechen. Ein Funke Hoffnung erhellt meinen müden Geist. Mit letzter Kraft schleppe ich mich näher, jeder Schritt eine Qual – aber dieser Durchgang könnte die Rettung sein.

Auf allen Vieren zwänge ich mich durch die Öffnung, die wie ein dunkler Schlund vor mir liegt. Der Geruch von Moder und frischem Laub schlägt mir entgegen – ein wilder, erdiger Duft, der meine Sinne belebt. Die kühle Luft fühlt sich an, als würde die Natur mich willkommen heißen.

Mit den Fingern grabe ich mich in die feuchte Erde, während ich mich mühsam voran arbeite. Zweige streifen mein Gesicht, hinterlassen brennende Kratzer. Dornen zerreißen die dünne Haut meiner Knie. Die dichten Blätter des Dickichts türmen sich wie eine undurchdringliche Mauer vor mir auf. Doch ich krieche keuchend weiter, angetrieben von dem dringenden Willen, etwas zu finden.

Die Erde wird weicher, feuchter. Ein Plätschern? Ich halte inne, lausche angestrengt – nichts. Vielleicht Einbildung, geboren aus meinem unerträglichen Durst. Dennoch kämpfe ich mich weiter voran.

Verzweifelt presse ich meine Lippen an den Boden, hoffe, auch nur einen Tropfen Feuchtigkeit zu erwischen. Doch mein Mund füllt sich nur mit sandiger Erde, trocken und körnig. Ich würge, spucke sie aus, während mich ein Hustenanfall schüttelt. Meine Kehle brennt, meine Zunge ist schwer wie Blei. Doch aufgeben darf ich nicht. Mit letzter Kraft krieche ich weiter, jeder Muskel zitternd, mein Atem flach.

Dann sehe ich ihn – ein schmaler Wasserfall, der wie ein silberner Faden über einen Felsen plätschert. Für einen Moment denke ich, dass mein erschöpfter Verstand mir einen Streich spielt. Doch er ist echt. Das leise Tröpfeln ist wie Musik in meinen Ohren. Ich schluchze vor Freude. Endlich. Wasser. Rettung.

Der erste Schluck ist wie eine Wiedergeburt. Das kühle Nass rinnt durch meine Kehle, belebt meinen ausgedörrten Körper, erfrischt jede Zelle. Mein Herz schlägt wie ein Trommelwirbel, mein Magen, zuvor ein ausgebrannter Krater, entspannt sich. Ich trinke gierig, halte meinen Kopf unter den dünnen Wasserstrahl, lasse das Nass über mein Gesicht und meinen Körper laufen. Mit jedem Tropfen klärt sich mein Geist. Erschöpfung weicht einem freudigen Gefühl. Für einen Augenblick scheint es, als hätte ich die Essenz des Lebens selbst geschmeckt – ein reiner, ungetrübter Moment, in dem ich mich lebendig fühle, wie nie zuvor.

Entspannt liege ich neben dem kleinen Wasserfall, lausche dem leisen Plätschern. Dieser Ort ist zu einem heiligen Fleckchen Erde geworden. Durch das Blätterdach über mir schimmert der Himmel, sanft blau und durchzogen von tanzenden Schatten des Grüns, das sich in der Brise wiegt. Für einen Moment ordnet sich alles in meinem Kopf. Ich bin allein – auf einer Insel oder Halbinsel. Es liegt an mir, zu überleben.

Die pulsierende Vogelwelt ringsum durchdringt mich. Das Zwitschern, Tirilieren und Flattern von Flügeln erfüllt die Luft, ein orchestrales Schauspiel der Natur. Ein Rauschen in den Bäumen, ein huschender Schatten – die Welt lebt. Ich schließe die Augen, lausche den Geräuschen, sortiere sie. Ein Gedanke trifft mich klar und unerwartet: Vögel legen Eier.

Ich öffne die Augen, flüstere die Worte, als könnten sie mein Überleben sichern: „Ich muss sie nur finden.“ Mein Blick wandert zu den hohen Ästen, dichten Sträuchern. Dort oben, in einem verborgenen Nest, könnten sie liegen – wertvolle Nahrung. Hoffnung keimt in mir auf, begleitet von der Erkenntnis: Vögel sind scheu, ihre Nester sind auf den hohen Bäumen unerreichbar.

Als ich mich aufsetze, spüre ich das Ziehen meiner geschundenen Haut. Mein Blick wandert über zerschrammte Arme und Beine, Kratzer und Schürfwunden, die an den Kampf ums Überleben erinnern. Die kurze Hose, die ich trage, ist teilweise zerrissen. Der Blutfleck darauf erzählt eine Geschichte, die sogar das Salz des Meeres nicht wegwaschen konnte. Mein Oberteil hängt in einem Fetzen an mir herunter. Mühsam ziehe ich es zurecht und atme tief durch. Ich bin erschöpft, doch in mir brennt ein Feuer, ein Wille, der mich antreibt.

Ich weiß, was zu tun ist: Nahrung finden, Schutz suchen. Doch ein Gedanke lässt mich nicht los: Vielleicht bin ich nicht allein. Ein Hoffnungsschimmer, zerbrechlich, aber mächtig, gibt mir Kraft.

Entschlossen erhebe ich mich, stütze mich an einem Baum, um mein Gleichgewicht zu finden. Ich sehe dem Bach nach, der sich vom Wasserfall in die grüne Tiefe schlängelt. Vielleicht führt er mich zu einer Quelle, vielleicht zu Menschen, die mir helfen können. Der Bach weist mir eine Richtung, auch wenn sie ungewiss ist. Mit dem nächsten Schritt beginne ich ein neues Kapitel meines Überlebens.

Jeder Moment dehnt sich, zäh wie Sirup. Eine schwere Müdigkeit senkt sich über mich. Ich sinke auf den weichen Waldboden, umgeben von Palmen und Gestrüpp. Doch das Plätschern des nahen Wassers bricht die Stille – ein leises Versprechen von Leben.

Zum ersten Mal seit meiner Ankunft spüre ich nagenden Hunger. Mein Magen knurrt wie das unaufhörliche Brechen der Wellen an der Küste, an der ich aufwachte. Wie lange bin ich schon hier? Ohne Nahrung?

Überall entdecke ich kleine Beeren, doch ein scharfer Instinkt warnt mich: Was, wenn sie giftig sind? Der Hunger ist stärker als die Angst. Ich reiße eine Beere vom Strauch. Der Zweig wehrt sich, eine Dorne ritzt meinen Finger auf. Der Schmerz ist kurz, ich lecke das Blut ab und tauche den Finger ins kühle Wasser.

Zitternd führe ich die Beere an meine Lippen. Ein letztes Zögern, dann beiße ich hinein. Die süße Frucht explodiert in meinem Mund – ein unerhörtes Vergnügen inmitten der Wildnis. Wüsste ich, dass sie harmlos ist, würde ich den Strauch bis auf den letzten Zweig leeren und die Beeren gierig verschlingen. Doch so bleibt mir nur das Bangen, dass sie mich nicht vergiftet. Ich spüle den Geschmack mit frischem Quellwasser hinunter, als wäre es ein Schutz in dieser feindlichen Welt.

Erschöpft lehne ich mich zurück, schiebe Zweige und Samen beiseite, um einen Schlafplatz vorzubereiten. Plötzlich erfasst mein Blick etwas Braunes in den Baumkronen – Kokosnüsse. Sie könnten meine Rettung sein.

Hastig suche ich den Boden ab. Tatsächlich: Einige dieser Früchte liegen bereits dort, manche gespalten. Mit einem scharfen Stein steche ich in die drei weichen Vertiefungen an ihrer Spitze hinein. Die Schale bricht, ein Schwall Kokosmilch strömt heraus. Instinktiv lecke ich die süße Flüssigkeit von meiner Hand, lasse sie über meine Lippen gleiten. Der kühle Nektar ist ein Balsam für meine ausgetrocknete Kehle. Das Fruchtfleisch, saftig und zart, ist ein wahrer Genuss. Das Magenknurren beruhigt sich.

Gedanken rasen durch meinen Kopf. Warum erinnere ich mich an Kokosnüsse? Warum weiß ich, wie sie schmecken, wie man sie öffnet? Ich kenne nicht einmal meinen Namen, doch diese Dinge sind mir vertraut. Und warum weiß ich von einer Fehlgeburt, ohne mich an den Mann zu erinnern? Es sind Fragmente eines Lebens, das ich nicht greifen kann.

Mit diesen Gedanken gleite ich in den Schlaf. Das Meer rauscht leise in der Ferne, Insekten summen, Vögel piepen – eine trügerische Melodie, die mich sanft in die Dunkelheit wiegt.

Mir ist eiskalt. Die Feuchtigkeit des Busches kriecht unter meine Haut. Ich umschlinge meinen ausgemergelten Körper, doch es hilft nicht. Der Mond wirft sein fahles Licht durch die dichten Baumkronen, die Palmenwedel bewegen sich wie schattige Finger über mir.

Ein großes Blatt fällt mir ins Auge – vielleicht könnte es als Decke dienen? Doch wie soll ich es nutzen, ohne Werkzeug, ohne ein Messer? Ich stehe auf, ziehe an ihm, zögere kurz. Ein Gedanke blitzt auf: Es sieht aus wie ein Bananenblatt.

Warum weiß ich das? Woher kommt dieses Wissen? Eine Erinnerung, vage und verschwommen, schleicht sich über meinen Verstand. Ist es mein Überlebensinstinkt? Ich weiß es nicht und schiebe die Fragen beiseite. Jetzt zählt nur die Gegenwart.

Entschlossen sammle ich all meine Kraft und trete auf den Stängel des welken Blattes. Es gibt leicht nach, die faserige Blattscheide ist jedoch zäh. Ich drücke, ziehe, verlagere mein Gewicht, bis die Fasern langsam nachgeben. Schließlich reißt das Blatt mit einem dumpfen Geräusch ab. Keuchend lege mich auf den weichen Boden, breite das welke Bananenblatt über mich aus. Es ist kein Schutz gegen die Kälte, aber in diesem Moment genügt es. Der Mond wacht über mir, während ich langsam in den Schlaf gleite, gewiegt von der Melodie der Nacht.

Der silbrige Mondschein ist den ersten warmen Sonnenstrahlen gewichen, die durch die Baumkronen brechen. Die tWärme legt sich sanft auf meine Haut, doch mein Körper hat andere Prioritäten: Mein Darm meldet sich. Ich streife meine zerschlissene Shorts und Slip ab, hocke mich nieder. Es ist ein Kampf. Der steinharte Stuhlgang fordert Kraft, die ich kaum habe. Nach einer Ewigkeit löst sich das erste Stück – hart und trocken, fast wie Stein. Ich starre darauf. Seltsam, diesem Ding so viel Bedeutung zu schenken, doch ich kann nicht anders. Es ist ein Relikt. Eine Ausscheidung meines früheren Lebens. Was habe ich zuletzt gegessen? Welche Mahlzeit habe ich verdaut? Ich nähere mich zögerlich und nehme den kaum wahrnehmbaren Geruch auf – ein Beweis für die Leere in mir.

Ich schüttle die Gedanken ab, die mich erneut zu überrollen drohen, und knie mich neben den Bach. Das klare Wasser fließt über meine Hände, belebt meine Sinne – und nimmt mit sich einen Hauch der Erschöpfung, die sich in mir festgesetzt hat.

Mein Blick fällt auf die halbe Kokosnuss von letzter Nacht. Es dauert, das Fruchtfleisch gründlich zu kauen, aber es nährt mich erneut. Ich atme tief ein und hebe den Blick zur Sonne. Zeit, weiterzugehen.

Nach einem schweißtreibenden Anstieg durch dichtes Unterholz, stets begleitet von dem Bach, verändert sich die Landschaft abrupt. Das Gestrüpp weicht erst zaghaft, dann entschlossener scharfkantigen Felsen. Mit jedem Schritt wachsen die Steine, werden wuchtiger. Was ist hier geschehen?

Die rohe Kraft der Natur erstarrt in diesen Formationen wie ein stummer Beweis ihrer Macht. Ist das wirklich nur Natur? Oder hat hier einst eine menschliche Hand eingegriffen? Hoffnung regt sich. Vielleicht bin ich nicht allein. Vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann.

Doch der Eindruck täuscht. Der Weg wird steiler und gefährlicher. Ich klammere mich an rissige Felsgriffe, die Füße suchen Halt. Schweiß brennt in meinen Augen. Ich ringe nach Luft, doch ich darf nicht nachlassen.

Endlich erreiche ich den höchsten Punkt. Der Fels ist von Wind und Regen geschliffen, glatt wie eine polierte Oberfläche. Vorsichtig richte ich mich auf. Die Welt breitet sich vor mir aus – endlos, still, überwältigend. Das Meer verschlägt mir den Atem. Ein elektrisierendes Gefühl, das jedoch von einem lähmenden Schrecken durchdrungen wird: Ich bin auf einer Insel gefangen.

Suchend lasse ich meinen Blick über den Horizont schweifen. Doch wohin ich sehe – nichts. Nur das tiefe Blau des Ozeans, unendlich und unbarmherzig. Die Wellen donnern an die Küsten meiner winzigen Welt. Mein Magen verkrampft sich. Keine Siedlung, keine Rettung. Nur das Meer und ich.

DieHoffnung, die mich vorangetrieben hat, zersplittert. Tränen brennen in meinen Augen. Verzweifelt scanne ich die Umgebung, klammere mich an den kleinsten Trost. Ein verborgener Teich, ein stiller Spiegel aus klarem Wasser, tritt in mein Blickfeld. Mein Atem stockt, doch dieses Mal ist es keine Angst, sondern Erleichterung. Wenigstens habe ich die Quelle gefunden, die mir das Überleben sichern wird.

Das Wasser zieht mich an wie ein Magnet. Unwiderstehlich. Ohne nachzudenken, tauche ich ein – hineingestoßen von einem Drang, der stärker ist als jede Angst. Kühle umschließt mich wie ein befreiender Schleier, der alles Schwere von mir nimmt. Ich lasse mich treiben, schwerelos, der Himmel über mir ein endloses, sanft pulsierendes Blau. Für einen Moment glaube ich, der Teich selbst halte mich in den Armen, flüstere mir zu: „Solange du nicht aufgibst, bist du nicht verloren.“

Doch dann kriecht die Kälte tiefer in meine Haut, in mein Fleisch, bis sie mich ganz durchdrungen hat – und mit ihr kommt die Wahrheit. Unerbittlich. Scharf wie Glas: Mein Leben ist jetzt hier. Dies ist meine Welt. Es gibt keinen Weg zurück, keine andere Tür, keine rettende Alternative. Nur diese Insel, dieser winzige Punkt auf der Karte des Nichts. Sie ist mein Zufluchtsort. Und mein Gefängnis. Mein Prüfstein. Mein unausweichliches Schicksal.

Der Wind hebt an, als wollte er mir widersprechen, als wolle er mich aufrütteln. Er beißt in meine Haut, rüttelt an meinen Gliedern, zerrt an meinem nassen Haar. Ich friere. Auf dem kahlen Gipfel gibt es keinen Schutz. Ein plötzlicher Windstoß lässt mich taumeln. Ich muss etwas tun. Ich muss mich bewegen.

Die Sonne sinkt langsam im Westen, ich bin allein mit der untergehenden Wärme des Tages. Der Teich glitzert, eingerahmt von Felsvorsprüngen, aus denen an drei Stellen Wasser abfließt. Eine Rinne ist breiter, kräftiger – sie könnte zum Meer führen. Vielleicht zu Nahrung. Zu irgendetwas.

Mein Magen krampft sich zusammen. Ich verfluche mich, keine Kokosnuss mitgenommen zu haben. Aber das zählt jetzt nicht. Der Abstieg muss sicher sein und ich wähle den mir bekannten Weg. Dort unten wartet Nahrung. Sicherheit. Vielleicht sogar ein Hauch von Trost.

Der schmale Pfad trägt noch die Spuren meines Aufstiegs; das Gras niedergedrückt, der Boden weich von meinen Schritten. Als ich schließlich meine alte Schlafstelle erreiche, durchströmt mich eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. Ich bin zurück, aber tief in mir weiss ich, dass ich noch einen langen Weg vor mir habe.

Ich sammle die bekannten Beeren, koste sie langsam, beinahe andächtig. Wie etwas Kostbares, das man nicht verschwenden darf. Dann entdecke ich eine Kokosnuss. Ein weiteres Mal rettet sie mich vor der nagenden Leere.

Mit letzter Kraft reiße ich zwei welke Bananenblätter vom Stamm. Da löst sich plötzlich ein ganzes Büschel unreifer Bananen, poltert zu Boden. Die Früchte sind klein, knotig, hart wie Stein. Ich betrachte sie misstrauisch, zögere, und entscheide, sie für den Morgen aufzubewahren. Vielleicht bergen sie das Versprechen auf den neuen Tag. Auf ein bisschen mehr Leben.

Ich trage die Bananenblätter zurück, breite eines auf meinem alten Lager aus, wickle mich in das andere. Die Nacht wird kalt, aber ich bin bereit.

Bevor mich der Schlaf umhüllt, lege ich die Hand auf den feuchten Boden und flüstere der Insel einen stummen Dank. Dafür, dass sie mich duldet. Noch.

In dieser Nacht gibt es keine Träume. Nur tiefe, undurchdringliche Dunkelheit, die sich wie ein schwerer Mantel über mich legt. Und für einige Stunden bin ich nichts. Keine Angst. Kein Hunger. Nur Stille, wie der Tod.

Das Wasser zieht sich zurück – langsam, zischend, wie ein Atemzug der Erde. Zurück bleibt ein Labyrinth aus Felsen, zerfurcht und scharfkantig wie alte Narben. Ich setze vorsichtig einen Fuß vor den anderen, jeder Schritt eine kleine Mutprobe. Die Haut an meinen Sohlen ist aufgerissen, wund vom Sand, vom Salz, vom Überleben. Noch ein falscher Tritt, und ich verliere mehr als nur Blut – ich verliere meine Füsse.

Die Felsen leben. Muscheln drängen sich in dichten Kolonien an ihren Flanken, klammern sich an die raue Oberfläche. Nahrung. Ich weiß es. Und doch zögere ich. Ekel kriecht mir in den Hals, kämpft gegen den Hunger. Die salzige Luft brennt in meiner Nase, als ich eine Muschel abreiße, sie im flachen Wasser abspüle und dann ansetze. Der glitschige Inhalt gleitet über meine Zunge – intensiv, metallisch, widerwärtig. Ich würge nicht. Zwei weitere schlucke ich wie bittere Medizin.

Der Hunger bleibt. Er ist kein Loch, er ist ein Gewicht. Jeder Schritt über das glitschige Gestein wird schwerer, mein Blick schwirrt, mein Magen schmerzt dumpf. Zwischen den Rissen des Riffs entdecke ich ein niedriges Gewächs; blassgrüne Blätter, zart und verletzlich. Mein Instinkt flüstert: essbar. Ich kaue langsam und warte. Bitter. Aber kein Brennen, keine Übelkeit. Ich schlucke.

Dann bemerke ich eine Bewegung am Rand meines Blickfelds. Etwas Dunkles, Unförmiges, das nicht hierher gehört. Mein Blick wandert zum Strand, und mein Herz beginnt zu rasen. Ein Schatten. Ein Klumpen. Angespült, liegen geblieben. Und dann trifft mich der Geruch – süßlich-faul, durchzogen vom metallischen Beigeschmack des Todes. Ich nähere mich, wie in Trance, geführt von einer Mischung aus Faszination und Grauen.

Eine Leiche. Angeschwemmt zwischen Treibholz, umringt von kreischenden Seevögeln, deren Gier keine Grenzen kennt. Ihre Schnäbel zucken, ihre Flügel peitschen die Luft. Ich hebe einen Ast, fuchtle, brülle – nur widerwillig weichen sie. Der Mann liegt halb im Wasser, halb im Sand. Gesicht nach unten, Haut leichenblass, von Krusten und Wunden übersät. Ein Fremder. Oder?

Ein Gedanke zuckt durch mich hindurch wie ein Stromstoß: Ist er es? Der Vater meines ungeborenen Kindes? Ich beuge mich tiefer, der Gestank betäubt meine Sinne, lässt mich würgen. Ich zwinge mich, hinzusehen – auf das, was von seinem Gesicht noch übrig ist. Aufgedunsen. Zerfressen. Kaum mehr menschlich. Kein Wiedererkennen. Nichts.

Ich durchsuche ihn. Vielleicht trägt er etwas bei sich – etwas, das mir helfen kann. Seine Taschen sind leer. Das Meer hat sie ausgespült, bevor ich es konnte. Er bleibt ein Gestrandeter. So wie ich. Nur dass er bereits die andere Seite erreicht hat. Und ich noch kämpfen muss.