Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

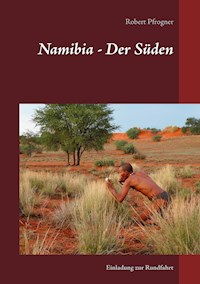

Namibia ist das ideale Selbstfahrerland: kaum schönere Wüsten, menschenleere, aber nicht feindliche Wildnis, großartiger Reichtum an Wildtieren, ausgezeichnete Versorgungslage, friedliche Menschen und stabile politische Verhältnisse. Viele Reiseveranstalter fokussieren sich auf die berühmte Etosha Pan und den Wegen nordwärts dorthin. Doch Namibia bewahrt ein Geheimnis. Dieses Buch beschreibt den ungeschliffenen Diamanten Namibias – den Süden. Eine Rundreise führt nicht nur durch Diamantenfelder, sondern überschreitet auch den südlichen Grenzfluss Oranje und nimmt den Leser mit in eine Region Südafrikas, aus der das Volk der Nama nach Südwest wanderte. Die Einladung zur Rundreise wird begleitet von allerhand Tipps und erzählt kleinere geschichtliche Details. Das Buch soll Anregung für die eigene Fahrt, oder aber Unterhaltung für afrikainteressierte Leser sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wende dein Gesicht zur Sonne, dann fallen die Schatten hinter dich.

(Südafrika)

Ich danke denen, die mit mir in die Sonne schauten: meiner lieben Inge,

Christel Posch,

Dr. Armin Posch.

Inhaltsverzeichnis

Gute Gründe für Namibia

Das ideale Fahrzeug

Lebensmittel bunkern

Routenplanung mit Google Earth

Ankunft in Windhoek – wo sonst?

Rehoboth und seine Baster

Kalahari zum ersten

Duwisib – eine deutsche Burg

Tirasberge mit Traumstraße

Im Diamantensperrgebiet

Die wilden Pferde von Garub

Lüderitz oder !Nami‡nûs

Die Bucht wird Deutsch

Diamanten aus dem Sand

Wild Camp am Oranje

Fish River Canyon von oben

Augrabies‘ Wasser und Trauben

Kalahari zum zweiten

Kgalagadi Transfrontier Park

Unterwegs mit Buschmännern

Durchs Farmland der Kalahari

Windhoek und Take Off

Gute Gründe für Namibia

Jugendstil in Afrika, Fachwerk trotzig im Wüstenwind, Schweinebraten an der Ecke Bahnhofstraße und Bismarckstraße: es gibt einige Gründe, warum deutsche Touristen so gerne nach Namibia fahren. Die täglichen Airbusse A330–200 der Air Namibia von Frankfurt nach Windhoek sind voll mit abenteuerlustigen Südwester-Sympathisanten. Ungefähr 90.000 Deutsche reisen in das Land, von dem man selbstverständlich erwartet, dass es Deutsch spricht oder zumindest versteht. Die Einreiseformalien sind denkbar einfach und unkompliziert. Das Ausfüllen eines DIN A5-Formulars, das selbst nach neuneinhalb Flugstunden im Halbschlaf gelingt, genügt als Einreisevorbereitung. Fingerabdrücke (wie in der fremdenängstlichen USA) werden nicht genommen, eine Einladung eines Einheimischen (wie im kriegsphobischen Angola) wird auch nicht verlangt. Der Staat verzichtet sogar auf Eintrittsgelder in Form kostenpflichtiger Einreisestempel (wie im armen Sambia, das alle Touristen für unendlich reich hält) und erhebt keine Straßenbenutzungsgebühren (wie unsere europäischen Nachbarn).

Der internationale Flughafen Windhoek hat ein jährliches Passagieraufkommen vergleichbar mit den Regionalflughäfen Memmingen oder Münster/Osnabrück in Deutschland. Die Benennung des Flughafens nach dem Herero-Führer Hosea Kutako irritiert den deutschen Touristen nicht, obwohl dieser Häuptling nicht müde wurde, den Deutschen ihre Schuld bei der Vertreibung der Hereros am Waterberg vorzuführen. Aber der Münchener Franz-Josef-Strauß-Airport verhindert ja auch nicht den Anflug der Berliner Sozialdemokraten. Wie der Münchner Flughafen, ist auch der Windhoeker Flughafen nicht gerade stadtnah. Es braucht rund eine dreiviertel Stunde bis man die Autovermietungsspezialisten in der Stadt erreicht. Auf dem Weg dorthin sieht man immerhin schon eine ganze Reihe von Hinweisen auf Gästefarmen, die ein wildes, tierreiches Afrikaerlebnis versprechen. Im Umkreis von einer Stunde um den Flughafen gibt es tatsächlich eine Reihe von Farmern, die sich auf ihren wirklich großen Flächen, zwischen zehn- und vierzigtausend Hektar, allerhand Wildtiere halten und kleine, private Safaris durch ihre eigenen Grundstücke organisieren. Solche Farmen sind perfekte Übernachtungsmöglichkeiten am Anfang oder Ende einer Reise. Sie nähren die Illusion, inmitten eines wilden Afrika zu leben.

Die Farmer sind auch dankbar für die schnellen Einnahmen aus dieser Erst- oder Letztberührung. Die großen Farmen befinden sich noch überwiegend im Eigentum Weißer. Bislang gab es eine verhältnismäßig vernünftige, wenig aggressive schwarze Regierungspolitik, die von der Enteignung weißen Farmlands bislang Abstand hielt. Während der Nachbar Simbabwe über viertausend Farmen praktisch entschädigungslos enteignete, waren es in Namibia vielleicht vierhundert Farmen, die von Weißen verkauft und schwarzen Farmern übergeben wurden, meist nach dem Prinzip des willigen Verkäufers und des willigen Käufers. Der ehemalige Präsident Hifikepunye Pohamba war kein Freund von Landumverteilungsmaßnahmen. Vom immerhin seit 2014 regierenden Präsidenten Hage Geingob gibt es ebenfalls noch keine Initiativen zur Enteignung. Vielleicht ahnt er auch um die Hilflosigkeit seiner Bevölkerung, Farmland effektiv bewirtschaften zu können. Hier ist auch Simbabwe wieder das Negativbeispiel. Aus der ehemaligen Kornkammer Afrikas wurde das Armenhaus des Kontinents, denn mit der Farmlandzuweisung müsste auch eine landwirtschaftliche Ausbildung einhergehen. Die gab und gibt es in Simbabwe nicht und sie gibt es auch in Namibia noch nicht. Trotzdem bangen die weißen Farmer um ihre ererbten oder gekauften Besitztümer.

Erschwerend kommt für Namibias rund viertausend Farmer hinzu, dass das Land nicht ähnlich fruchtbar ist, wie das in Simbabwe. Pro Rind muss eine Fläche von 10 bis 20 Hektar zur Verfügung stehen1. Der große Hektarbesitz ist also der Wirtschaftlichkeit geschuldet und nicht einem Sozialprestige. Was nützt es, wenn auf einem vierzigtausend Hektarland drei karstige Berge aufragen und nicht genug Wasser verfügbar ist? Die politische Diskussionen und Neiddebatten gehen vollkommen an der Sache vorbei. Zwei Drittel Buren und einem Drittel Deutschen gehört die Hälfte des Farmlandes in Namibia, aber es wird auch bewirtschaftet. Einige Schwarze, in der Regel aus der Regierungsmannschaft die Minister und Staatssekretäre, sind zwar auch Farmbesitzer, nützen diese aber nur aus Prestigegründen und sind allenfalls Gastgeber einiger Jagdgesellschaften. An nachhaltiger Landwirtschaft sind sie nicht interessiert. Von der Regierung aufgekauft wurden bislang rund acht Millionen Hektar und an schwarze Farmer übergeben. Wie glücklich und erfolgreich diese Neufarmer sind müsste untersucht werden. Auf touristischen Reisen durch das Land ist das nicht feststellbar, eine offizielle Statistik oder Untersuchung ist nicht verfügbar. Die Farmer von Regierungsgnaden sind leider keine Arbeitgeber, sie schaffen es gerade einmal, ihre Eigenversorgung sicherzustellen. Wenn nicht einmal das klappt, dann gibt es immer noch die staatlichen Zuteilungen von Maismehl.

In Krumhuk gibt es seit 2008 so etwas wie eine landwirtschaftliche Berufsschule mit Haushaltsschule: das Agriculture Training Center Krumhuk ATCK. 21 Monate dauert die Ausbildung für Schüler nach der 10. Klasse. Gegründet wurde diese Schule auch nicht vom Staat, sondern von zwei weißen Farmerfamilien. Laufend unterstützt wird die Schule vom deutschen Entwicklungshilfeministerium, Ein Herz für Kinder, dem Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Leider hat diese Einrichtung nur für 50 Studenten Platz, ganz sicher zu wenig für Namibias landwirtschaftliche Zukunft.

Es sei also dem Farmgast empfohlen, mit den Eigentümern etwas über diese Problematik zu diskutieren, um neben der begeisterten Tierschau auch ein wenig Verständnis zu entwickeln für deren Sorgen und Nöte, und ihnen nicht den scheinbar übergroßen Besitz neiden.

1 In Deutschland rechnet man ungefähr 1 bis 1,5 Kühe pro Hektar, also die 10- bis 30-fache Menge gegenüber einer namibischen Farm.

Das ideale Fahrzeug

In der Hauptstadt selbst, nicht im Flughafen, gibt es die richtigen Autovermieter für geländetaugliche Autos. Alle Verleiher haben eine gute Internetdarstellung und so ist die Vorbereitung von zuhause eine leichte. Für Fahrten auf den insgesamt 6.000 Kilometern Teerstraße oder den ausgezeichneten Gravels könnte ein ganz normales Auto angemietet werden. Aber Spaß macht das nicht. Es macht keine Freude mit den vielen LKWs auf der 1.600 Kilometer langen B1 von Nord nach Süd zu fahren. Auch die Nationalstraße B4 von Keetmanshoop nach Lüderitz (330 Kilometer) ist über weite Strecken langweilig, außer die 123 Kilometer zwischen Aus und Lüderitz, denn sie führen zwischen Nationalpark und Sperrgebiet durch wunderbare Sanddünen. Außerdem ist es der einzige legale Weg durch das Diamantensperrgebiet.

Die in diesem Buch vorgestellte Südtour vermeidet alle unnötigen Teerstraßen und sucht dafür lieber landschaftlich beeindruckende Nebenstraßen der Kategorien C, D, M und P, oder auch private Farmstraßen. Daraus entwickelt sich das Bedürfnis, ein Allradfahrzeug mieten zu „müssen“. Klassischerweise wünscht man sich einen gut motorisierten Land Rover. Genau dann wird aber die Auswahl an Vermietern dünn und die Preise ziemlich unattraktiv. Die meisten Vermieter bieten Toyota an, weil in Namibia und in den Nachbarländern genug Werkstätten und Ersatzteile verfügbar sind. Das ist ein entscheidendes Argument, das noch vor der traditionellen Schönheit eines Land Rover Defender gilt. Für Passstraßen wären die langen Federwege perfekt geeignet, weil es die höchste Achs-verschränkung im steinigen Gelände bietet. Die ganz tollen extremen Pässe zu befahren, wie den 1.298 Meter hohen Van-Zyl’s-Pass in den Otjihipabergen, schließen die Mietbedingungen aber fast immer aus. Einfach das Verbot zu ignorieren geht nicht mehr, seit alle Fahrzeuge mit einem eingebauten, nicht manipulierbaren GPS-System ausgestattet sind und der Vermieter jederzeit die gefahrene Route nachvollziehen kann. Im Schadensfall erlischt dann die Versicherungsleistung.

Für diese Südroute reservierten wir einen Toyota Hilux 3,0 mit Doppelkabine und einem Dachzelt. Die Doppelkabine ist sehr nützlich, auch wenn man nur zu zweit im Auto fährt, da auf der Rückbank genug staubfreier Platz für das persönliche Gepäck ist. Bei den Dachzelten wird gelegentlich unterschieden zwischen einem normalen Dachzelt, das man von außen mit einer wagenhohen Leiter begeht, und einem sogenannten integrierten Zelt. Das integrierte Zelt wird von innen begangen und hat unterhalb des Schlafbereichs verschiedene Staufächer, in denen gut Ordnung zu halten ist. Wir haben nun die alte Version, würden aber zukünftig wohl auf die etwas teurere integrierte Variante gehen, die auch schneller auf-und abzubauen ist.

Wirklich wichtig ist ein möglichst im Wageninneren eingebauter, elektrischer Kompressor. Der Wechsel von Teerstraße zu tiefen Sandwegen erfordert das Absenken des Luftdrucks von 2 bar auf 1,5 bar. Das ist noch einfach mit einem Stöckchen zu machen, das man in das Ventil hineindrückt. Das Aufpumpen aber ist kompliziert. Sämtliche Handpumpen, die es dafür gibt sind spätestens nach der vierten Reifenfüllung kaputt. Man selbst schwitzt dabei fürchterlich und hasst das heiße Wetter, den Sand und die fehlende Weitsicht bei der Anmietung.

Die mitgemietete Campingausrüstung ist in der Regel vollständig und gut. Vollkommen unsinnig sind dagegen die mitgelieferten zusammenrollbaren Sandleitern. Sie taugen lediglich bei Spazierfahrten für ein gutes Gefühl, im Sand sind sie untauglich. Gräbt sich das Auto im Tiefsand ein, kommt nach der anstrengenden Schaufelarbeit unweigerlich der Frust: die angelegten Leitern werden von den Reifen erfasst und durch den Sand einfach nach hinten oder vorne ausgespukt, ohne dass das Fahrzeug auch nur einen Zentimeter vorwärts kommt. Viele helfen sich danach mit dem Bau eines Knüppelweges aus zusammengetragenen Ästen. Warum aber mühsam Knüppel zusammentragen (wenn es überhaupt welche gibt), statt sich gleich ordentliche Bretter mitzunehmen. Solche massiven Bretter sind allerdings nie vorrätig. Gelegentlich findet man einen Autovermieter, der so etwas verspricht zu besorgen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er das Versprechen hält. Die Anfrage nach solchen Brettern ist ihm meist unheimlich. Er frägt sich wohl: welche schwierigen Strecken will denn der Kunde mit meinem schönen Auto fahren? In diesem Fall bleibt nur eines: eine Schreinerei in Windhoek suchen und diese Bretter kaufen. Sonntags geht das leider nicht und außerhalb von Windhoek ist die Suche nach einer Schreinerei ziemlich schwierig. Ausreichend dicke Holzbretter, wenigstens fünf Zentimeter, sind nicht so einfach verfügbar. Teuer sind sie ohnehin. Mindestens 30 Euro pro Brett sollte man schon einrechnen. Das ist aber gar nicht so schlimm im Vergleich mit den eigentlich hervorragend geeigneten Sandblechen, die im Campingfachgeschäft in Windhoek rund 1.000 Euro kosten. Solche Bleche stellt der Autovermieter allerdings nie zur Verfügung. Wohl fürchtet er um den Diebstahl solch im Allgemeinen sehr gut brauchbarer Accessoires.

Der Doppeltank mit 120 Liter Gesamtfassungsvermögen gibt ausreichend Sicherheit mindestens eintausend Kilometer ohne Tankstopp durchzukommen. Die Tankstellendichte im Land ist mittlerweile wirklich ausreichend und fast könnte der Zusatzkanister eingespart werden. Sind die Mitfahrer allerdings etwas ängstlich, vermeidet der Zusatzkanister unerfreuliche Zusatzdiskussionen. Ein integrierter Brauchwassertank ist dann hilfreich, wenn wildes Campen außerhalb der sonst gut mit Wasser versorgten Camp Grounds geplant ist. Zum Duschen und Geschirrspülen ist das Bordwasser gut genug. Zur Steigerung der Haltbarkeit gebe ich immer noch ein Löffelchen Micropur Forte in den Wassertank. Danach würde das Wasser gemäß Herstellerangabe sogar sechs Monate halten.

Fährt man nicht im Konvoi mit mindestens zwei Fahrzeugen, ist eine elektrische Winde perfekter Luxus. Es ist so viel einfacher, sich mit einer Winde aus dem Sandloch herauszuziehen, wenn alles Schaufeln nichts mehr nützt. Voraussetzung ist natürlich ein Baum in der Nähe oder die Fähigkeit, im offenen Gelände mit dem Reservereifen einen Anker bauen zu können. In jedem Fall erzeugt allein das Vorhandensein einer Winde ein unwahrscheinlich gutes, sicheres Gefühl. Sandfahren ist eben auch und vor allem eine Gefühlssache.

Lebensmittel bunkern

Die Lebensmittelmärkte in Windhoek und anderen größeren Städten haben auch sonntags geöffnet. Eine Bevorratung, gleich in Windhoek, ist wegen des wirklich großen Angebots sehr ratsam und praktisch. Die großen Märkte haben auch so etwas wie bewachte Parkplätze für das kostbare Auto. Fünf Namibische Dollar erwartet der Parkwächter fürs Aufpassen. Ein lächerlicher Betrag für eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich frage mich immer, wieviel wohl das Wegschauen während einer etwaigen Reifendemontage kosten würde. Die Hälfte der Namibier muss sich angeblich mit einem Tageslohn von zwei bis drei US-Dollar begnügen, dann wären dreißig Cent für eine Stunde Parkaufsicht zwar angemessen, löst aber nicht den Konflikt bei einer Wegschauprämie von vielleicht fünf oder zehn US-Dollar. Ein Hilux-Reifen kostet in Windhoek rund 2.000 Namibische Dollar! Das erzeugt schon Begehrlichkeiten.

Das Anheuern eines Parkwächters ist gut und moralisch angemessen. Sicherheit aber entsteht nur, wenn ein Mitfahrer die eigentliche Bewachung unternimmt. Die Vorgehensweise also: einer kauft ein, ein anderer zeigt Präsenz beim Auto.

In den vergangenen Jahren waren meine Afrikatouren reine Männerunternehmungen. Die Prioritäten beim Einkauf folgten also eher der Intuition und der Lust des Augenblicks. Wirklich wissenschaftlich kalkulierbar war nur der mutmaßliche Wasserbedarf. Der Bierdosenverbrauch konnte immerhin empirisch aufgrund der Vergangenheitsdaten ermittelt werden. Bei Spaghetti stellte sich die Formel „Anzahl der Reisetage mal Teilnehmer mal 100 Gramm“ zwar jedes Mal als untauglich heraus, aber wir hielten streng daran fest. Jedenfalls sicherten wir die Versorgung der Caretaker in den Camp Grounds dadurch nachhaltig. Eher intuitiv wurden Mais- und Bohnendosen dazu gefügt. Sogar frische Krautköpfe, die uns überraschend billig erschienen und für die Vitaminversorgung stehen sollten, ließen wir schon mal 15 Tage durchs Auto rollen, bevor sie derart matschig waren, dass wir sie ohne schlechtes Gewissen wegschmeißen durften. Der im Auto integrierte Kühlschrank, der sogar zu Minustemperaturen fähig ist, verführte zum Frischfleisch und Frischwursteinkauf. War die Wurst in den ersten Tagen beim Frühstück noch begehrt, stellten wir später immer fest, dass eine afrikanische Lyoner niemals mit einer heimischen konkurrieren kann. Das Fleisch aus dem Supermarkt war mit großer Sicherheit, trotz hoher Aufmerksamkeit während des Grillens, immer so zäh, dass es nie aufgegessen werden und wegen der starken Salz-Pfeffer-Chili-Würzung auch als Wildtiernahrung keine Zweitverwertung erfahren konnte. Biltong, das berühmte Trockenfleisch aus Wild oder Rind, war immer Bestandteil unserer Einkäufe, obwohl es nie schmeckte. Das lag am Supermarktangebot. In solchen Märkten gibt es einfach kein ordentliches Biltong. In Windhoek wird eine spezielle Fabrikationsstätte2 empfohlen, die bestes Biltong herstellt, aber sie hat natürlich sonntags geschlossen.

Diesmal kann alles besser werden, denn unsere Frauen haben einen konkreten Einkaufsplan mit realistischen Mengenangaben. Die Männer bekommen nur (lebensmittel-)tragende Rollen oder die Aufsicht über die Autos auf dem Parkplatz. Nur Bier und Wein gibt es am Ersteinkaufssonntag nicht, weil die zuständigen Liquor-Shops geschlossen sind. An diesem Tag kann unsere Einkaufskompetenz in der spezifischen Warengruppe nicht eingebracht werden. Während der häuslichen Vorbereitungszeiten gab es noch lange Überlegungen: wieviel Trinkwasser werden wir benötigen? Prinzipiell kann man in jeder Farm nach Wasser fragen, jede größere Tankstelle bietet ebenfalls Wasser in großen Flaschen an, doch einen Wochenvorrat wollten wir schon anlegen, für alle Fälle. Die Vereinten Nationen gehen von einem täglichen Wasserbedarf von 50 Liter pro Person aus. Damit ist aber auch der Hygienebereich abgedeckt. Duschen oder gutes Flusswasser erwarten wir an jedem unserer geplanten Tagesziele. Außerdem hat das Auto noch den eingebauten Tank mit 100 Liter Wasser für alle Fälle, die sich aber nicht zum Trinken eignen, weil das Wasser stark nach Plastik schmeckt. Wir konzentrieren uns also auf die notwendige Menge zum Kochen und Trinken. Im regulären Leben sind dafür fünf Liter pro Tag und Person zu veranschlagen. Das muss aber nicht alles Wasser sein, es darf zumindest teilweise durch Bier und Wein substituiert werden. Somit bleiben drei Liter Wasser als Kalkulationsbasis übrig. Der Wochenbedarf für vier Personen beträgt also drei Liter mal vier Personen mal sieben Tage, somit 84 Liter. Weil es das Wasser in praktischen Fünfliterboxen gibt, wären das 16,8 Stück. Wir kaufen 16 Großflaschen, für jedes Auto acht. 3

2 In Windhoek gibt es das beste Biltong angeblich im Kalahari Meat and Biltong Market, 314 Sam Nujoma Dve, sonst bietet sich an, Biltong bei den Farmern direkt zu kaufen.

3 Die Rechnung ging gut auf.

Routenplanung mit Google Earth

Diese Reise sollte Namibias Süden von seinen schönsten Seiten zeigen, klar! Die Wege durften aber nicht ausgetreten sein, damit sich auch noch Geheimnisse offenbaren. Die Straßen sollten herausfordernd, aber nicht beängstigend sein, denn es galt, unseren Frauen auch Fahrspaß zu vermitteln. Es musste eine individuelle Reise werden, ohne zu viele Überlappungen mit Katalogzielen der einschlägigen Reiseveranstalter. Zwar sollten unsere Frauen in jedem von uns Männern Dennys Finch Hatton aus „Jenseits von Afrika“ erkennen, aber nicht mit demselben Gepäck anreisen wie Karen Blixen (es war doch ein ganzer Zug voll, oder?).

Das Reisegepäck wurde in mehreren Schritten auf 23 Kilogramm reduziert. Die Reisezeit (Februar und März) ließ nur heiße Temperaturen erwarten, warme Jacken und Hosen konnten also zuhause bleiben. Ein bisschen Frieren auf dem Weg zum Flughafen in Frankfurt hatte billigend in Kauf genommen zu werden.

Sämtliche Katalogziele in Namibia wurden analysiert. Der mir vorliegende offizielle „Tourist Arrival Statistics Report“ von 2011 gab einen guten Überblick über absolute Touristenzahlen. Danach bereisten 2011 etwa 1,3 Millionen Touristen Namibia. Die meisten übrigens kamen aus den Nachbarländern Angola (361.400) und Südafrika (272.930). Die Deutschen sind darin immerhin die drittstärkste Gruppe (79.721). Jetzt, fünf Jahre später, sollen es 90.000 Deutsche sein. Während die Angolaner und Südafrikaner überwiegend Freunde, Verwandte und alte Kriegsschauplätze aus den Befreiungskriegen besuchten, ging und geht es den Deutschen hauptsächlich um gestalteten Urlaub und, nicht auszuschließen, um alte Südwester-Romantik. Im Sinne der angestrebten Besonderheiten musste die Etosha-Pfanne, die jährlich 200.000 Besucher zählt, ausgenommen werden, weil in dieser Zahl sicher alle 90.000 Deutschen enthalten sind. Eine andere, ziemlich interessante Grafik4 zeigt ganz deutlich, wo die meisten Touristen zu finden sind (Angaben in Prozent):

Daraus ergab sich zwangsläufig, dass auch Swakopmund, Soussuvlei und Walvis Bay aussortiert werden mussten. Letztlich war die Strategie geboren: wir besuchen den vernachlässigten Süden. Die Entscheidung fiel uns Männern, die wir alles andere auch schon mehrmals gesehen hatten, ganz leicht. Auch ohne die umfassende statistische Begründung hätten wir nur festzustellen brauchen: mit unseren Ehefrauen fahren wir dorthin, wo wir noch nie waren. Aber irgendwie schien die beschriebene Vorgehensweise etwas akademischer und weniger egoistisch.

Freund Armin, ein ausgewiesener Afrikaexperte, der schon in früher Jugend einige Saharadurchquerungen unternahm und Ostafrika bereiste, als Prof. Grzimek im Fernsehen noch die wilden Tiere Afrikas als fast unerreichbare Exoten vorstellte, liebt zwar nicht das Fliegen in den modernen Jets, aber umso mehr das Fliegen mit der Maus über die Google Earth Karten. Hier kann er beim Hineinzoomen, Teerstraßen von Gravels und Tierspuren von Fahrspuren im Sand unterscheiden. Mit Ausdauer, über viele Wochen, zoomte er sich in der Vorbereitung durch Namibias Süden, Kilometer für Kilometer und setzte Wegpunkte. So entstand nach einigen Monaten eine Reiseroute, die Richtschnur unserer Unternehmung sein sollte.

Zwischenzeitlich ist es sehr einfach geworden, die Routen und Wegpunktmarkierungen aus Google Earth in ein Garmin-System zu übertragen. Eine jeweils sprechende Benennung des einzelnen Tracks macht das Auffinden auf dem Garmin-GPS dann ganz leicht. Als Karte sollte die zwar kostenpflichtige aber wirklich hervorragende Karte „Tracks4Africa“ unterlegt sein. Mit dieser Karte an Bord kann auch leicht durch herkömmliche Zieleingaben geroutet werden. Die Beschaffenheit der Tracks – Gravel oder Teer – stellt die Karte ziemlich zuverlässig dar.

Die Teerstraßen sind der Stolz der Namibier. Im Februar 2016 versprach Präsident Hage Gottfried Geingob innerhalb der nächsten fünf Jahre 1.480 Kilometer neue Teerstraßen zu bauen. Schon erstaunlich, wie genau diese Zahl formuliert ist. „Jeder Namibier habe das gleiche Recht auf den Zugang zu guten Straßen“, sagte der Präsident anlässlich der Einweihung der Fernstraße MR129 (zwischen Omafo und Outapi). Dies knüpfe an sein Hauptprinzip der Integration an, unter dem Motto „Kein Namibier soll sich ausgeschlossen fühlen.“ So schrieb die Namibische Allgemeine Zeitung am 29. Februar 2016. Integration mit Straßenbau zu verbinden klingt etwas befremdlich in unseren Ohren. Warum Teerstraßenbau dem „Hauptprinzip der Integration“ folgen, erschließt sich mir kaum.

Zugegeben, der Fortschritt des Teerstraßenbaus liegt nicht unbedingt im Interesse eines Allradfahrers. Die einfache Erreichbarkeit entlegener Gegenden „soll wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen“, führte der Präsident weiter aus. Leider geht das zulasten von Natur. Aber ein selbstbewusstes Land will natürlich nicht bloß Naturreservat sein. Es will Bodenschätze heben und eine kleine, elitäre Gesellschaft dabei besonders bereichern. Dafür gibt es unendlich viele Beispiele in Afrika. Robert