Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

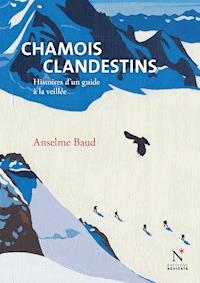

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Trois générations d’une famille, quatre destins de guides ou champions de ski, mus depuis un siècle par une même passion inaltérable pour le ski et l’alpinisme. Anselme Baud , le légendaire pionnier du ski extrême, nous conte les souvenirs d’une vie intense passée au cœur des montagnes, depuis son enfance dans les pas de son père Jacques Baud, le premier guide-professeur de ski de Morzine, à sa brillante carrière de guide de montagne.A l’appui d’archives inédites, il témoigne de James Couttet, son beau-père, le grand champion de ski, à l’élégance exemplaire, sur la neige comme dans la vie… Et rend un hommage fort à Edouard, son fils, jeune skieur plein de talent, trop tôt disparu, tragiquement happé par un sérac…Au fil de ces pages abondamment illustrées, Anselme Baud nous dit avec justesse les bonheurs et les drames d’une vie de guide de montagne et partage nombre d’enseignements tirés de sa longue expérience.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE :Ce livre a remporté le prix "Jo Fauchère guide de montagne" aux Rencontres Internationales du Livre de Montagne d'Arolla 2012 ainsi que le grand prix "Mention spéciale" au Salon du Livre de Montagne de Passy 2012À PROPOS DE L'AUTEUR :Né à Morzine en 1948, Anselme Baud a marqué l'histoire du ski de pente raide dans les Alpes. Guide de haute montagne en 1973, il est l'auteur d'un nombre impressionnant de premières descentes extrêmes dans les Alpes, les Andes, en Antarctique ou encore en Himalaya. Professeur à l'ENSA, il a encadré pendant plusieurs années la formation des guides de montagne en Bolivie et au Népal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À mes enfants Charlotte, Édouard, Christopher, Jacquemine et ma petite-fille Emma.

PRÉFACE

Il est des noms qui marquent pour toujours notre imaginaire. Les héros de notre enfance, par exemple, tels certains sportifs légendaires.

Pour moi qui suis né dans les montagnes, les grands champions de ski ont évidemment occupé une place particulière dans mes rêves. Les plus jeunes, comme Jean-Claude Killy, Guy Périllat ou Jules Melquiond – un remarquable champion local et un cousin, qui allait devenir mon mentor –, mais aussi les glorieux anciens, comme Émile Allais ou Henri Oreiller. Mais il en est un qui m’a toujours fasciné, c’est James Couttet, le plus jeune Français à remporter des championnats du monde de ski, en 1938, à l’âge de seize ans ! Le Chamoniard a marqué des générations de futurs champions par sa classe, sa virtuosité, sa grande maîtrise. Une très longue carrière, couronnée de multiples victoires, en a fait un modèle et un visionnaire, sur les pistes comme dans la vie.

D’autres noms évoquent des exploits hors du commun. Il en est ainsi d’Anselme Baud, dont je me souviens, alors que j’étais enfant, à quel point j’ai eu le souffle coupé en découvrant les photos d’un skieur descendant pour la première fois des faces d’une raideur hallucinante.

Anselme, je l’ai rencontré la première fois à Kitzbühel, en 1995. Ce jour-là, je venais de remporter les deux descentes mythiques de la Streif, un des grands souvenirs de ma carrière de skieur. Quel ne fut pas mon plaisir de voir arriver, au sein de la foule immense de cette grande fête du ski, un petit groupe de supporters français… un peu particuliers : des guides-professeurs de l’ENSA, qui avaient fait le voyage pour encourager l’équipe de France ! Parmi eux, Anselme, avec qui j’ai dignement fêté l’événement au cours d’une soirée mémorable !

Notre passion partagée du ski et de la montagne a rapidement tissé entre nous les liens d’une réelle amitié. Ce qui m’a toujours particulièrement touché chez Anselme, c’est ce bonheur profond qu’il éprouve à chaque fois qu’il est en montagne. Un bonheur simple et sincère qu’il a toujours su partager avec ses nombreux amis, clients et stagiaires des cours de guide. Voilà un homme heureux en montagne, tout simplement.

Et c’est bien ce que j’ai ressenti en lisant ces pages, où transparaît à travers les étapes de la vie de ce vrai montagnard, le bonheur sincère d’être « là-haut ». Une enfance heureuse, sous l’autorité d’un père admiré, les étés dans les alpages, l’automne dans les forêts et l’hiver sur les skis ! Une jeunesse où se précise de plus en plus clairement la vocation de guide. Et une vie professionnelle longue et riche d’expériences sur les montagnes du monde entier.

Très conscient de la chance d’être né dans cet environnement, Anselme a toujours manifesté un profond respect pour la montagne et une grande modestie à son égard. Une qualité indispensable dans ce monde parfois hostile, mais tellement magique. Cette modestie l’a souvent aidé à prendre les bonnes décisions dans son métier de guide et à surmonter de terribles épreuves… Tant de ses amis et collègues ont disparu en montagne au cours des années. Aucun drame cependant ne pèse autant que la disparition en 2004 d’Édouard, son fils aîné, fauché par un sérac lors d’une descente à ski.

Lire ce livre d’Anselme Baud, c’est parcourir un siècle d’histoire de nos montagnes, de l’alpinisme et du ski, conté à travers la mémoire de son beau-père James Couttet, de son père Jacques, de son cher Édouard, et bien sûr de ses propres souvenirs. La plume est juste, le ton sensible et les enseignements précieux.

Ces pages touchent chez moi une corde sensible, à quelques jours de me lancer dans d’autres aventures, sur les mers cette fois, aidé par Eric Loizeau, notre ami commun, un grand marin devenu alpiniste.

Je n’ai qu’une envie en posant ce livre d’Anselme Baud : remonter « là-haut », simplement pour le bonheur d’y être !

Luc AlphandSerre-Chevalier, septembre 2011

AVANT-PROPOS

La ligne que je me suis tracée depuis ma petite enfance fut de suivre, puis de remplacer mon père, guide de montagne, en essayant de faire mieux, plus loin et plus haut, de contenter son esprit en suivant l’exemple des grands alpinistes, skieurs et aventuriers qui, par leurs livres ou leurs images, me faisaient rêver.

Anselme Baud au sommet de la Haute Cime des Dents du Midi, en Valais.

D’un caractère indépendant, voire contrariant, je remettais souvent en cause les décisions, les actions de mon père. Il n’y avait là ni mépris, ni jugement : je désirais seulement décider et apprendre par moi-même. Il me semblait insuffisant d’écouter, d’obéir sans ressentir. Il me fallait à tout prix comprendre les situations. La plupart du temps, par respect, je ne faisais pas état de mes points de vue différents, surtout en présence de ses clients. J’analysais les choses simplement… pour finalement me borner à tout tester par moi-même. Certains de ces essais se soldaient par un échec, mais rarement mon père intervenait en m’envoyant un « je te l’avais bien dit ». Il se contentait plutôt d’observer mes essais-erreurs. À de rares occasions au cours de cet apprentissage sur le terrain, ma façon de voir se présentait comme meilleure ou acceptable. J’en appréciais alors secrètement une grande satisfaction et m’en imprégnais, conservant les résultats en mémoire pour le futur.

Par rapport à mon père, supérieur à moi en tout domaine, je cultivais une sorte de concurrence, de comparaison. Ce n’était pas une envie simpliste d’être supérieur, seulement le devoir de me montrer digne de lui. Mes capacités étaient tout à fait normales, c’est-à-dire que je n’étais pas spécialement doué pour les activités classiques, encore moins pour d’autres plus exceptionnelles. Ni à l’école, ni avec la hache ou la faux, ni même à ski ou en escalade. Le seul avantage que je possédais sur mes camarades était que j’étais agile, vif, doué d’une bonne vue et d’un caractère décidé, anticipant les situations bien mieux que d’autres.

Au sommet du Mont Ruant vers 1962, le père guide montre la voie au fils.

Pendant mes temps libres, j’aimais m’évader seul en montagne. Mes pensées s’imprégnaient alors des récits de Frison-Roche, de l’énigmatique Gaston Rébuffat accroché aux parois verticales, de l’équipe de l’Annapurna dont je connaissais par cœur les noms de tous les membres, et bientôt des exploits de Bonatti, de Terray et de l’équipe de France de ski. Du haut de la Pointe de Nyons ou de celle de Ressachaux, je scrutais les vallées ensoleillées, limitées au sud par l’imposante chaîne du Mont Blanc, qui paraît former une énorme barrière devant l’horizon.

Encore à travers les récits de Frison-Roche, je m’imaginais la vie dans la vallée de Chamonix. Il n’était cependant pas question d’y vivre, mais seulement d’y faire des incursions pour grimper et parcourir ces cimes lointaines et plus hautes que toutes celles visibles depuis mon modeste observatoire. En attendant, je connaissais déjà tous les sommets plus proches, comme les belles Dents du Midi, les sombres parois des Ruants, du Tenneverge et des Avoudrues. J’explorais leurs vallées, comprenais les accès et les différents passages. Conscient que de longues années d’apprentissage m’attendaient pour parvenir à mes fins, je n’en étais pas impatient pour autant car j’imaginais mon avenir tout logiquement, pleinement confiant en mes compétences, ma volonté et ma soif d’expériences et d’aventures en montagne.

Si les livres de Frison-Roche ont bâti à eux seuls la charpente de mon projet de vie, la poutre-maîtresse en demeure mon père. Régulièrement, j’ajoutais une pierre à l’édifice sans beaucoup d’hésitation : j’avais décidé depuis toujours que ma vie ne pourrait absolument pas se passer hors de la montagne et du ski et j’étais conscient de la valeur de mon entourage. Je ne m’accordai en tout cas aucun autre choix. Même lorsque mes parents, conseillés par le directeur du collège, prirent la difficile décision de m’envoyer faire l’apprentissage d’un métier et que je fus contraint de patienter trois années au Centre technique de Rumilly.

Le tracé de cette vie de professionnel de la montagne n’est pas exceptionnel. Il est juste basé sur une grande confiance dans les possibilités qu’offre notre milieu si particulier de la montagne. Né en montagne, j’ai su en apprécier les atouts, les enjeux, les risques, les opportunités et l’une de mes principales capacités a été de m’adapter à nombre de situations. Devrais-je regretter de ne pas avoir eu le talent des excellents skieurs de l’équipe nationale, des ouvreurs de nouvelles voies en montagne, des himalayistes méritants ? Parfois passé au second plan car pas assez fort, ambitieux ou doué, il fallait que je me contente de mes moyens. Aurais-je dû pour autant davantage m’entraîner ou me dépasser pour accéder aux premières places ?

Foncièrement, je ne me suis jamais trop senti dans le rôle de champion ou de vedette, avec tout ce que cela implique. Parfois, je me résigne en acceptant une forme de modestie ou de discrétion. Et j’avoue être relativement fainéant, au point de reconnaître ne pas me considérer comme un vrai sportif et manquer parfois d’audace. A contrario, cela m’a certainement sauvé la vie maintes fois où j’ai su garder une marge de sécurité consistante.

Savoir prendre des risques en préservant sa précieuse vie et celle de ses proches m’a toujours paru essentiel. Pourtant, le destin tragique de mon cher fils Édouard n’a-t-il pas remis en question mes fameux principes de précaution ? Les règles fixées dans la vie ne sont pas toutes garanties. L’horreur de la disparition de mon fils a creusé son sillon profond et à jamais ouvert dans nos cœurs.

Lorsque le crépuscule d’une carrière de guide se révèle, sans retour possible, il n’y a ni regrets ni tristesse car, le plus naturellement du monde, les fruits des expériences accumulées apparaissent. À travers eux, on peut jouir plus librement de son savoir et, intérieurement, goûter à une certaine satisfaction.

Par pudeur, modestie ou manque d’envie de m’imposer, je me suis toujours fié à un instinct naturel : celui de l’humilité devant les forces de la nature. En vivant au cœur de la montagne, et pour peu que l’on soit fasciné, pour ne pas dire envoûté par ses atouts, nous ne pouvons être qu’humble. N’y trouvant que beauté, élégance des formes, équilibre de volumes et de masses, j’ai toujours été captivé, capturé par ce milieu spécifique, tout comme un explorateur l’est par sa passion, sa raison de vivre.

Être né en montagne n’a pas suffi. Il a aussi fallu à cette passion de s’exprimer, de m’apporter les occasions de mieux me connaître, tant physiquement que spirituellement. Que serait la vie sans cette exploration de soimême, de son univers et du rapport à son entourage ? Sans ces situations simples qui deviennent exceptionnelles, si on sait les mériter, les accepter, les mettre en valeur ? Alors, grâce à un certain privilège de pouvoir s’adapter, on peut tirer des leçons, choisir des exemples qu’on admire et qu’on respecte, puis déterminer les voies à suivre et s’y sentir bien.

Au cours de ski : une bonne flexion de cheville est essentielle dans le chasse-neige.

Jacques Baud en randonnée avec ses clients avant-guerre dans le Haut Chablais.

1 JAMES COUTTET

James Couttet à quatorze ans, déjà repéré pour son enthousiasme naturel et communicatif.

Né à Morzine, ma vie est liée à la montagne. Celle de Danielle, mon épouse, l’est tout autant. Issue d’une grande famille de Chamonix, son père n’était autre que James Couttet, l’un des plus grands champions de ski de tous les temps, qui s’illustra pendant près de vingt ans dans les plus grandes épreuves internationales.

James, que j’ai eu la chance de côtoyer pendant près de trente ans, était à la fois le champion digne de son éloquent palmarès, mais surtout une personne animée de qualités humaines remarquables. Pour la vallée de Chamonix, pour le ski de haut niveau, pour le sport dans son ensemble et particulièrement pour sa famille et ses petitsenfants, il a imprégné nos vies de son humilité, de sa sagesse, de sa clairvoyance. Apprendre aux côtés de cet homme cultivé qui s’intéressait à tout était un pur bonheur.

James est né le 6 juillet 1921, au petit village des Bossons, à l’entrée de Chamonix. À cette époque, la vallée voit arriver les voyageurs depuis un siècle, avides de se mesurer aux cimes ou de découvrir les beautés de la montagne. Au lendemain du premier conflit mondial, les pensions et hôtels se développent et les montagnards commencent à bénéficier du tourisme. Le ski, jusqu’alors utilisé pour le déplacement des troupes en montagne, évolue en un loisir, avant de devenir un sport à part entière : de nouveaux débouchés se dessinent alors pour la vallée.

Dans les années 1920, sous l’impulsion des jeunes guides, appuyés par les anciens, échappés de l’enfer de Verdun, une période intense commence, au cours de laquelle il est question de gravir les sommets par de nouveaux itinéraires, plus raides, plus techniques, plus esthétiques. Avec comme chef de file Sir Arnold Lunn naissent aussi les premières compétitions de ski libre : le vainqueur est tout simplement le premier arrivé en bas de la descente ! C’est l’adolescence des sports d’hiver, les stations des Alpes s’équipent et le tourisme sportif et de loisir se met rapidement en place.

Le jeune James s’imprègne de cette atmosphère avec ses copains du village. Quand arrive la neige, ils innovent dans les sports de glisse, créent un tremplin de saut, s’affrontent dans des courses de fond et pratiquent toutes les activités possibles sur neige, tout en admirant leurs aînés équipés de vrais skis. Bientôt, l’astucieux oncle Aristide confectionne pour son neveu une première paire de skis en bois. Avec son ciseau à bois, il creuse une rainure centrale dans la partie glissante et, sur le dessus des lattes, deux pièces de métal pliées à la main permettent de maintenir les brodequins de cuir grâce à une longue courroie. James les utilise aussi bien pour monter que pour descendre, ou pour s’élancer depuis le tremplin de saut situé à proximité de la ferme familiale.

Venus de tout l’arc alpin, certains rudiments de technique apparaissent. Le ski-joring – où le skieur est tracté par un cheval au galop – contribue à améliorer les positions d’équilibre. Le skialpinisme avec les peaux de phoque puis les premières compétitions internationales de descente font davantage rêver les gamins des Bossons que l’école. L’émulation qui se dessine entre eux se concrétise par des concours le dimanche après la messe. La pratique du ski évolue rapidement vers de folles descentes qui ne manquent pas d’attirer l’attention d’Alfred Couttet, guide du Lavancher et excellent skieur, qui commence à les entraîner.

Sur la terrasse du nouveau téléphérique de Lognan aux Grands Montets, Maurice Baquet, alpiniste-violoncelliste-comédien, Charles Bozon, champion du monde de slalom en 1962, Christian Brincourt, grand reporter, et James Couttet.

Pour James, futur champion du monde et dixsept fois champion national, les activités physiques ne manquent guère pour remplacer le père souvent absent. Outre les sports d’hiver et les parcours en montagne, les travaux des champs et du bois en « bonne saison » constituent un ensemble suffisant pour lui procurer la force, la résistance et l’équilibre nécessaires à une belle harmonie physique. De taille modeste, il s’ingénue à réussir chaque geste avec un minimum d’effort et de superflu. La simplicité, la précision, l’audace et l’envie, telles sont les clefs de son talent à ski, qui lui ont valu d’obtenir chacun de ses succès. Observant certains de ses aînés, James définit par lui-même une technique adaptée qui lui assurera une longue carrière sportive, marquée notamment par sa présence durant dixhuit ans en équipe de France. Devançant la plupart de ses congénères par ses idées avant-gardistes, la finesse de son style et le nombre de ses victoires, jamais il ne s’est imposé pour obtenir un quelconque pouvoir personnel ou autre autorité. Dès ses années d’adolescence, il a ainsi dominé par sa classe, la pureté de ses courbes et son efficacité en compétition.

En 1937, les premiers Championnats du Monde de ski alpin se déroulent en France, sur la piste des Houches. En admiration devant les meilleurs skieurs mondiaux, James observe les champions connus, analyse avec respect et envie les Français Tissot, Allard, Lafforgue ou encore Émile Allais. L’excellent classement des tricolores, avec la victoire d’Émile Allais, suivi de Maurice Lafforgue, en descente, motive au plus haut point l’adolescent chamoniard.

Cette même année, James dispute ses premières courses de descente. Il y a d’abord la difficile piste du Brévent, où il termine deuxième. Puis il se paie le luxe de battre Henri Mückenbrunn, le meilleur descendeur de la vallée, sur la piste de Bellevue aux Houches. Plus fort encore, sur le glacier des Améthystes, il abaisse d’une minute le record du parcours.

L’année suivante, James est invité à suivre les entraînements de l’équipe de France. Petit à petit, ses rêves se concrétisent. Il ne cesse de bluffer les autres skieurs par son incroyable aisance et, en mars 1938, à seize ans et demi à peine, il décroche le titre de champion du monde de descente à Engelberg, en Suisse. Derrière lui se classent Émile Allais, son illustre aîné, et les Allemands, Suisses et Autrichiens.

La Seconde Guerre mondiale met un coup de frein aux compétitions d’envergure. Trop jeune pour être mobilisé, James passe son diplôme d’aspirant-guide et travaille sur le chantier de construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi, avant de s’engager dans la Résistance et de participer à la libération de Chamonix. À la sortie de la guerre, le jeune homme multiplie les titres, les victoires et… les disciplines, puisqu’il brille aussi bien en descente qu’en slalom, au saut et en fond.

Avec Henri Oreiller de Val d’Isère, il est le meilleur skieur français et sa collection de trophées s’étoffe : des médailles de bronze et d’argent aux Jeux Olympiques de Saint-Moritz en 1948, une seconde place en descente aux Championnats du Monde à Aspen en 1950 et trois victoires au Kandahar, qui lui vaudront plusieurs prestigieux « K » de diamant.

En 1956, James remise les planches au placard mais, en passionné et amoureux de la poudreuse qu’il est, il continue à distiller ses conseils comme entraîneur. Auprès des jeunes coureurs ou des moniteurs, mais aussi de personnalités publiques : il aimait apprendre à Eric Tabarly ses premières embardées à ski ou les belles courbes à Valéry Giscard d’Estaing. Initiateur des stages de godille pour l’École de ski de Chamonix, il a aussi inventé une nouvelle façon d’enseigner et d’affiner le ski, avec le fameux « christiania léger ».

Reconnu comme l’un des pères du ski français, James Couttet a longtemps été une figure centrale de l’équipe de France de ski, où il était admiré et respecté. Pour la vallée de Chamonix, il reste une figure emblématique. Son expérience, acquise tout au long d’une exceptionnelle carrière de champion et d’entraîneur, sera utile pour le bon développement de cette station de ski, certes à l’origine des sports d’hiver, mais toutefois difficile à équiper au vu de sa topographie si peu ordinaire, avec ses multiples glaciers et ses reliefs si abrupts. Avec son ami d’enfance, le guide et hôtelier Jean Farini, James décide de créer une nouvelle structure aux Bossons pour le ski en hiver et pour permettre aux touristes la visite du fameux glacier en été. Il tient à un site en basse altitude, histoire de suppléer celui du Tour, prévu pour les épreuves techniques des Mondiaux, inutilisable en cas de vent et de fortes chutes de neige. Le champion chamoniard parvient à réunir les fonds suffisants pour implanter le premier télésiège Poma de France, en 1961.

Dans la même lignée, il fait souvent équipe avec son ami Denis Creissels, le brillant ingénieur des innombrables futures remontées mécaniques Pomagalski. Ensemble, ils inventent le spectaculaire télécabine sousmarin à Marseille, reliant le petit port des Goudes, au bord des Calanques, à l’île de Callelongue. Un rêve fou ? Non, à nouveau le désir de partager une passion : James avait découvert les bienfaits de la plongée sousmarine et il tenait à ce que le grand public découvre lui aussi ce plaisir.

James au lendemain de sa victoire aux Championnats du Monde à Engelberg, en 1938.

Toujours animé de la volonté de faire aimer sa vallée aux skieurs, il encourage le grand projet des téléphériques des Grands Montets, le plus exceptionnel domaine skiable des Alpes. Disponible auprès du conseil municipal pendant quelques années, il est cependant contraint de démissionner, en désaccord avec le projet de hautes constructions en béton inadaptées au village.

En véritable amoureux du ski et de la nature, James Couttet est resté un authentique montagnard. Jamais il n’a concédé ses notions de bonheur et de plaisir aux intérêts privés et mercantiles des « marchands du temple » qui se sont implantés à Chamonix. Dans sa vie de champion, il avait appris à devancer ses congénères par la finesse de son style avant-gardiste et précis, et il ne se laissait jamais imposer de contraintes commerciales si elles ne convenaient pas à sa façon de penser. Je pense que ce genre de nobles valeurs manque singulièrement à la vie actuelle de nos vallées de montagne, surtout si l’on se compare aux vallées voisines de Suisse ou d’Italie.

Invité par notre ami autrichien Günter, j’ai eu l’opportunité d’accompagner James lors de plusieurs compétitions amicales de ski et de golf. Ces rencontres, où l’on retrouvait les plus grands champions autrichiens et français, ont été un grand honneur pour moi. Curieusement, les champions étrangers, restés fidèles, lui ont toujours voué un immense respect. L’expression « nul n’est prophète en son pays » garde toute sa vérité…

Le jeune James se révèle une graine de champion de ski.

Lors d’un slalom en Italie, anticipation du regard et maîtrise de la neige dure.

Jean Farini, James Couttet et Gaston Rébuffat au sommet de l’Aiguille du Peigne, au cours de leur stage de guide au lendemain de la guerre.

Les Français Émile Allais et James Couttet victorieux à Engelberg en 1938.

Henri Oreiller et James lors d’une course en Espagne en 1946.

Georgette Allais félicite le jeune James vainqueur à l’arrivee des Championnats du Monde à Engelberg.

Aux Jeux Olympiques de Saint-Moritz en 1948, James partage le podium avec ses meilleurs amis : Henri Oreiller, en or, et le Suisse Karl Molitor, second.

James avec son père Jules Couttet.

Le joyau de l’équipe de France.

Une nouvelle victoire en descente.

L’équipe de France de ski à Val d’Isère, peu avant les Jeux Olympiques de Saint-Moritz de 1948. De gauche à droite : Maurice Sanglard, Henri Oreiller, Guy de Huertas, Désiré Lacroix, Georges Panisset, James Couttet, Claude Penz et Dudu Masson.

James supervisant ses stages de godille à l’ESF de Chamonix dans les années 60.

James et Zette Couttet devant leur magasin à Chamonix.

Concentration maximale quelques instants avant de s’élancer dans un slalom vers 1939.

2 UNE ENFANCE SOUS LE SIGNE DU PÈRE

Jacques Baud, guide, dans les années 50.

Contrairement aux années d’école et des copains, dont le souvenir reste flou, je garde parfaitement en mémoire l’assurance pour la vie que m’a généreusement transmise mon père, grâce à sa simplicité dans la force, le courage et l’honnêteté. En un mot, la grandeur. Un père peut être l’exemple vivant pour forger un rêve à un enfant, lui apporter l’idéal pour définir son propre avenir. Si un enfant doit être en admiration devant son père, c’est bien mon cas.

Tout jeune déjà, j’assiste à quelquesunes de ses leçons particulières à ski. Très vite, bien que ma sœur Nicole et les copains du village de Morzine soient souvent présents, je deviens autonome. Près du chalet, nous possédons notre stade personnel, à damer à pied à chaque nouvelle chute de neige. Nous y construisons les tremplins, les bosses et traçons des semblants de portes de slalom avec des branches de frêne ou de noisetier.

En plus du ski scolaire avec de jeunes moniteurs, j’ai beaucoup d’occasions de profiter des compétences de mon père en la matière.

En dehors du ski, sa présence est essentielle. Même s’il me force gentiment à l’accompagner avec sa « douce » autorité, je le suis fidèlement. Sans tout à fait admettre que ce que j’apprends avec lui serait capital pour mon avenir, je ne refuse jamais de le suivre. Toujours, il me fait comprendre l’importance de certaines de mes actions. C’est ainsi que dès l’âge de douze ans, je suis capable de conduire la jeep Willys, faire les manœuvres en forêt ou dans des chemins difficiles, pendant qu’il utilise sa force à accrocher billes de bois, remorques ou même charrue.

À six ou sept ans, je rêve déjà de conduire cet extraordinaire engin qu’est la jeep, outil indispensable pour tout travailleur morzinois après la Seconde Guerre mondiale. Mon père s’en est acheté une grâce à la vente de deux vaches et quelques économies. Je suis captivé par la facilité en tous terrains et la puissance de ce véhicule, surtout en comparaison avec le cheval de mon grand-père ou de mes oncles. Pendant quelques décennies, les jeeps furent la fierté de nombreux Morzinois car, avec leurs quatre roues motrices et leur réducteur de boîte à vitesse, elles passaient quasi partout. Relativement légères, elles supportaient aussi de lourdes charges et, en chaînant les quatre roues, mon père arrivait même à labourer les champs de pommes de terre !

Un jour, alors que nous descendons avec la jeep et le char surchargé de planches coupées à sa scierie du Grand Pré, nous frôlons le drame. Mon père serre le frein manuel au niveau des roues du char avant de plonger dans la partie la plus raide du chemin. Afin de surveiller le char surchargé, je me suis assis à l’arrière du véhicule, avec les jambes pendantes devant le triangle d’amarrage du char. Mon père, attentif et quelque peu inquiet de ma position, se retourne et m’invite à bouger de ma place, trop exposée. Ces quelques secondes suffisent pour lui faire légèrement lâcher son contrôle du levier de vitesse. Sans frein moteur, l’accélération est immédiate. Il se plante sur la pédale du frein et oriente la jeep vers le talus amont. En quelques mètres, l’attelage s’immobilise, avec l’arrière de la jeep soulevé de plus d’un mètre, poussé par le poids du char. Au choc et au cri de mon père, je retire vivement mes jambes et saute avant l’embardée. La chance est avec nous, surtout pour moi qui aurais dû avoir les jambes broyées…

Fort de cet incident, il installera un crochet et une petite chaîne pour immobiliser complètement le levier de vitesse en première, là où le frein moteur doit garantir une descente raide. Encore une de ses inventions judicieuses qu’il expérimente rapidement pour optimiser ici la sécurité, là les effets de levier pour décupler les forces présentes ou gagner du temps.

En famille, il nous emmène deux ou trois dimanches par an en excursion, en dehors de la saison des foires et fêtes religieuses, courses en montagne ou autres obligations. Il nous entasse dans la carlingue arrière, carénée en bois, qui transforme la jeep en un vrai carrosse. Nous cheminons, ravis de découvrir de nouvelles contrées, repérant de rares plaques étrangères au « 74 », admiratifs devant les nouvelles voitures, comme les Versailles et Panhard ou les classiques Citroën 15, 4 CV Renault ou autres Juva 4.

Durant l’été 1955, mon père a un projet bien précis d’escapade : assister à la grande Fête des Guides de Chamonix et, surtout, à leurs démonstrations d’escalade au rocher des Gaillands. Il nous en parlait souvent, en affirmant qu’outre le talent des grimpeurs, il y avait un guide qui descendait la falaise à bicyclette et le fameux diable rouge, qui faisait le funambule sur son câble tendu du haut du rocher jusqu’au lac.

Le 15 août de cette annéelà, le départ de Morzine est matinal, car mon père souhaite assister à la messe de 10 heures et à la bénédiction des piolets. Dans la jeep, il faut caser un minimum de vivres et de vêtements, ainsi que la volumineuse cousine Marie, qui à elle seule remplit tout le siège de droite. Au milieu, derrière les leviers de vitesse, mon père a aménagé une minuscule chaise en bois pour notre mère et, dans la « caisse » arrière, les cinq enfants prennent place, avec au centre un petit coussin pour Jacques, le nouveauné.

En randonnée avant-guerre aux Chalets de Nyons et au Pléney, à Morzine.

Quel bonheur que cette journée, jalonnée par la traversée des vallées de Taninges et de Cluses, bien plus vastes que celle de Morzine, et, après le col de Châtillon, la porte de l’aventure ouverte sur l’immense vallée de l’Arve ! En deux heures et demie, nous parvenons à Chamonix. Mes souvenirs de la messe se sont évaporés, mais, en revanche, je me souviens très bien des démonstrations des guides, qui me captivent : enfin, je vois les vrais guides de Chamonix ! Parmi eux, il y a le fameux Roger Frison-Roche, dont mon père me parle fréquemment, car il a effectué avant-guerre des stages de ski en sa compagnie. De l’autre côté de la vallée, de temps en temps, nous apercevons entre les nuages quelques incroyables aiguilles de roche et le bas du glacier des Bossons. Le Mont Blanc reste hors de vue. Peutêtre devons-nous mériter sa grâce et ne pourrons-nous admirer sa hauteur qu’après de nombreuses visites, voire multiples prières…

Le retour de cette Fête des Guides de Chamonix est épique : les furieux orages traversés jusqu’à Morzine obligent à manœuvrer l’essuie-glace à la main, l’eau s’infiltrant autour du pare-brise et inondant froidement les robes de la cousine et de ma mère. Derrière, nous sommes abrités et dans une totale obscurité, puisqu’il nous faut retenir une bâche qui claque violemment. Même si nous sommes entassés les uns sur les autres, l’inconfort nous importe peu : comme mes sœurs, mon cœur est déjà imprégné de cette sortie mémorable. Aujourd’hui encore, je rends grâce à mon père qui s’était engagé dans cette excursion pour nous faire partager sa passion et certainement un peu de ses rêves impossibles d’être guide dans la capitale mondiale de l’alpinisme. Être parvenu à y faire carrière – et ce bien que ce soit plus commode à notre époque où la vallée de Chamonix est complètement ouverte à tous – est un peu ma fierté.

Anselme au début des années 50, accompaganant le père et ses clients.

Dès les premières sorties en montagne avec mon père pour accompagner ses clients, sans contrainte, ma formation s’oriente logiquement vers ce métier de guide. Papa n’était pas peu fier lorsque la plupart de ses clients fidèles lui susurraient tout haut que le petit deviendrait guide comme lui.

Chaque été, les sorties connaissent une progression : il existe une liste de courses faites en partie pour que je rattrape celles déjà effectuées par ma sœur aînée de trois ans. Bientôt, je deviens plutôt une aide qu’une charge pour mon père. Il m’arrive ainsi parfois de remonter chercher un objet oublié au sommet par un client ou d’avertir d’un retard.

Les alpages et les premières courses

Je passe une grande partie des étés 1955 et 1956 à Avorea – devenue par la suite Avoriaz – chez mon oncle Joseph et ma tante Jeanne, la sœur de mon père. Je les aide un petit peu dans les différents travaux de la ferme, en trayant les chèvres, en raclant la rigole de l’écurie ou en gardant les vaches sous l’autorité de mes cousines plus âgées.

Pour mon premier été en alpage, les bergers des chalets voisins sont des Italiens du Sud parlant très peu français. Pourtant, l’un d’eux, Gino, devient vite mon préféré : travailleur infatigable, il est gai et chante, en italien bien sûr, ce qui ajoute forcément un aspect étrange et mystérieux au personnage. Mes cousines ont pleinement confiance en lui, ce qui n’est peutêtre pas le cas pour le second, Tonio, plus secret et plus jeune aussi. Gino m’impressionne avec sa sorte de fronde en cuir, à l’aide de laquelle il réussit à lancer une flèche de bois très loin avec une étonnante précision.

La famille en 1949. François et Françoise Taberlet, Jacques et Jeanne Baud, Anselme, porté par sa tante Marie Taberlet. Devant : Jacqueline, Nicole et Ninette.

Un mois d’alpage làhaut m’apprend la vie pastorale avec le minimum de confort. Jamais je n’ai le souvenir de m’être ennuyé. Pourtant, les nuits sont longues à écouter remuer ou respirer chaudement les vaches que je devine à travers les fentes du plancher. Au-dessus des ruminants, nous disposons d’un grand domaine plutôt chaud entre les bouts du toit, couchés entre un peu de foin et du bois rangé. Le foin pique un peu si on dépasse la couverture de laine brune et souvent je m’endors au rythme des fous rires des cousines ou de leurs essais de chants.

Les matins où il pleut trop, je reste au chalet pour apporter plus tard le repas frugal et du café aux cousines qui gardent les bêtes, abritées sous leur immense parapluie de toile bleu foncé. En fin de séjour, lorsque l’herbe devient plus rare sur la commune de Morzine, il est toléré de dépasser les crêtes et descendre au nord sur le versant des Lindarets, au-dessus de la commune voisine de Montriond, où nous faisons brouter nos vaches dans les champs au-dessus de la forêt. Nous en profitons également pour descendre dans les bois et ramener de pleins paniers de chanterelles aux couleurs dorées. Au repas du soir, la soupe bien épaisse et les pommes de terre fricassées au beurre s’égaient de cet agréable complément.

Sur notre plateau du bout du monde, nous recevons peu de visites puisque, faute de route carrossable, les voitures s’arrêtent au dernier chalet de la Grosse Jeanne, aux maisons de Zorre. Peu de monde se risque à atteindre ce lointain plateau d’Avorea, là où les nuages et le brouillard traînent souvent. Pour les Morzinois habitant le versant sud de la vallée – donc au pied de la montée vers Avorea –, cet alpage d’altitude n’avait aucun intérêt. Il avait été octroyé aux habitants du versant opposé afin de compenser équitablement la valeur de chaque versant de la vallée. Tous les terrains étaient communaux et aucun commerce ne pouvait s’ouvrir dans les chalets, sauf le restaurant d’origine créé avant la station bientôt équipée d’Avoriaz.

Mon premier « sommet », la bune du grand pré, en 1950, avec ma mère.

Je passe deux étés inoubliables sur le plateau, face à l’austère versant nord des Hauts Forts, parfois saupoudrés de neige, et aux crêtes frontières de la Suisse. Depuis les Frètes, au-dessus du chalet, j’aperçois les accueillantes chaînes montagneuses entre Abondance et le lac Léman. Du côté du soleil levant, à droite d’un haut col nommé à juste titre les Portes du Soleil, se dressent les pointes effilées des Dents du Midi. Ces cimes m’impressionnent et j’ose espérer qu’un jour j’en ferai l’ascension. Nous dominons la profonde dépression de Morzine et avec mes cousines, au crépuscule, nous nous risquons jusqu’au bord de la falaise pour voir s’allumer une à une les maisons du village. Nous imaginons notre famille et nos copains du hameau. Nous ne les envions même pas, car ici en haut, nous sommes encore baignés de lumière. Au loin, vers le plateau du Praz de Lys, une ou deux fermes s’éclairent et, nous enivrant des dernières lueurs du soleil couchant, nous nous laissons emporter par nos rêves. Plus de cinquante ans plus tard, je mesure l’intensité, les instants paisibles de ces bonheurs simples passés dans le silence et la vérité de cette nature généreuse. Nous avions encore le choix de penser, de rêver, juste à notre mesure, à notre gré, selon les rythmes journaliers…

Après ces semaines passées dans les hauts alpages, les retours à l’école ne me réjouissent pas. J’entrevois cependant un côté positif dans l’attente des prochaines neiges qui enchanteront l’hiver. Tous les jeudis et samedis après-midi, j’aide aux travaux importants avant le rude hiver. Avec mes trois sœurs, Nicole, la cadette, Jacqueline, l’aînée, et parfois Antoinette, nous sommes de corvée de broussailles, ramassons les branches des sapins coupés et emmenés à la scierie. Nous confectionnons nos « traînes » de branchages judicieusement rangés et, sitôt la charge glissant dans le creux choisi, nous courons en les tirant jusqu’au bas de la pente. Si la traction n’est pas permanente, la sanction intervient immédiatement : c’est l’arrêt forcé et nous devons attendre l’aide de l’un ou l’autre pour reprendre cette descente longue de plusieurs centaines de mètres jusqu’au chemin où la jeep et la remorque prennent le relais.

Avant mes dix ans, ma premiere traversée des Dents Blanches, encordé avec les clients de mon père.

D’autres congés sont remplis à étendre une partie du fumier charrié de l’étable ou encore à écorcer les queues de sapin que mon père scie en morceaux d’un mètre et empile soigneusement au bord de la route. Ces mètres cubes de bois sont destinés à la transformation en pâte à papier. Le produit de cette vente procure quelques bénéfices utiles pour les achats avant Noël, avec, qui sait, peutêtre une paire de skis ou des chaussures… Tous ces travaux ne sont pas foncièrement pénibles ou décourageants, bien au contraire : nous apprenons à travailler avec nos bras, nos jambes, avec une sorte de compétition sous-jacente, à savoir celui ou celle qui ira le plus bas avec sa luge de broussailles, remontera au plus vite chercher la suivante ou épluchera le plus rapidement possible les petits billots d’épicéa. Sans oublier un petit tour en jeep ou perché sur la remorque !

Les images de ces automnes restent imprégnées en moi. L’évolution douce des couleurs des arbres offre un peu de mélancolie à cette fin d’année. Il faut les conserver en mémoire pendant les mois froids et blancs, attendre qu’au printemps la nature n’oublie pas de renaître aussi belle. Je vis le mystère de cette transformation avec un peu de crainte, presque de la douleur, bien vite effacée avec les premières neiges d’un matin lumineux, làhaut sur les pointes et les sommets.

Dès que je dispose d’une paire de skis – les plus courts choisis parmi la quarantaine de paires que mon père garde et entretient au garage et qui serviront bientôt aux écoles de Beauvais –, je me débrouille pour skier dès les toutes premières neiges. Les petites chaussures à lacets sont en cuir et servent pour le ski jusqu’en mai. Elles sont fixées avec un étrier métallique qui les bloque latéralement et un câble qu’il est facile de raccourcir grâce au réglage du crochet avant. Lorsque la neige descend aux limites des forêts, en haut du village, nos premières traces sont vite imprimées. Chaque hameau de la vallée a son « stade », mais il est vrai qu’à la Coutettaz, en versant nord, nous sommes privilégiés et « ceux d’en face » nous envient : ils sont baignés par le soleil du versant sud, mais qui fait fondre très rapidement la neige. Nous, nous sommes à l’ombre dès le début de l’hiver, mais nous conservons l’or blanc durant toute la saison ! Bientôt, les téléskis se mettent en action, puis le téléphérique du Pléney. Parfois, deux solides volontaires ou employés du télé dament avec les fameux rouleaux en bois quelques mètres d’un long ruban dans la ligne de plus grande pente. Progressivement, et en skiant entre ces deux traces, nous finissons par obtenir une belle piste.

Depuis les modestes montagnes de Morzine, les regards du père et du fils se portent vers le massif du Mont Blanc.

S’ensuivent les entraînements scolaires avec les moniteurs de l’ESF1, dont quelques champions. Avec eux, nous avons très tôt d’excellents exemples de la bonne technique à suivre. Nous avons chacun nos préférences de style et, au final, nos choix vont aux plus rapides dans les ouvertures des « Chamois ». Là, le chrono ne triche pas, il reste le juge suprême, même si parfois le départ à vue et « au drapeau », sans radio, suscite quelques grimaces ou réflexions.

Les hivers se suivent avec pour chacun la frénésie de progresser, d’évoluer tant sur le plan technique qu’au niveau de l’équipement individuel. Je préfère les slaloms en pente assez raide aux slaloms géants en pente douce, car ma technique et mon impatience ne m’aident pas vraiment à lutter contre le chrono. Entre les courses scolaires et les « Chamois » de l’école de ski, nous rêvons de courir hors de la vallée, de nous confronter aux autres enfants de nos âges. La valeur de certains est indéniable et je regrette de ne pas disposer du meilleur matériel. La volonté et un véritable acharnement à surmonter ce handicap matériel m’apprennent les règles de base de la motivation.

Un jeudi, lors d’une course scolaire, nous découvrons une station nouvelle où deux grands téléskis Poma viennent d’équiper un versant de la haute vallée du Grand Bornand. Malgré mon grand enthousiasme devant cette nouveauté, je parviens à une place assez moyenne. Mais quel souvenir, alors qu’à l’emplacement de l’unique ferme, où l’on vendait des boissons chaudes, sont érigés aujourd’hui des dizaines d’immeubles, chalets, magasins, hôtels et les multiples remonte-pentes de la station…

En accompagnant le plus souvent possible mon père, je découvre bientôt toutes les montagnes de la région. À dix ans, j’ai déjà gravi plusieurs fois les Dents Blanches, le Ruant, le Buet et surtout les Dents du Midi, en versant suisse. J’aime particulièrement la cabane de Susanfe, au pied de la Haute Cime, où mon père a tissé des liens avec un autre guide, Fabien Avantay, auteur des principales premières ascensions difficiles de la région et sorte de Frison-Roche local. Si la météo n’est pas bonne ou que les clients sont déjà trop nombreux pour une course difficile, mon père me laisse à la cabane. En attendant leur retour, je joue autour du refuge avec Anne-Marie, la fille de Frédéric, le gardien et frère de Fabien. Là-haut, l’ambiance particulière ressemble à une véritable ruche peuplée de randonneurs et d’alpinistes. Avec le glacier et ses séracs, terrain encore bien mystérieux pour moi, je peux aisément rêver aux futures ascensions des faces et couloirs du massif. Ce refuge du Club Alpin Suisse, gardé par la famille Avantay de Champéry durant tout l’été, n’est en rien comparable à la petite cabane en bois du versant français, située dans le haut alpage de la Vogeale, surplombant Sixt-Fer à Cheval. Chaque fois que nous parvenons à ce dernier, au terme d’une rude montée par le Pas de Borée, mon père a soin de tirer prudemment la porte en bois, d’ouvrir le placard des couvertures et, avec son piolet, d’en faire sortir les vipères endormies. Le lendemain, par les cols des Autanes et de Sage-rou, nous dominons le vallon de Susanfe et sa belle cabane puis, par la traversée du petit glacier, nous terminons par l’escalade facile du Grand Ruan (3053 mètres). Nous sommes toujours ébahis devant le nombre de sommets entourant l’imposant Mont Blanc.