Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bóveda

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fondo General - Narrativa

- Sprache: Spanisch

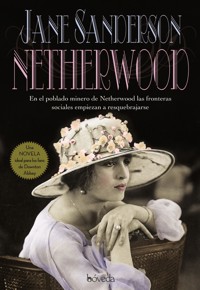

A principios del siglo XX la vida en Netherwood -un pueblo minero de Yorkshire- es un fiel reflejo de la sociedad inglesa de la época. Thomas Hoyland, conde de Netherwood, posee una considerable fortuna y tres minas de carbón. Desde la espléndida finca familiar administra sus propiedades, se ocupa de que su esposa y sus hijas vayan siempre a la última moda y hace frente a los dispendios del encantador pero irresponsable Tobias, su hijo y heredero. Eve Williams, por el contrario, casada con un minero y madre de tres hijos, afronta una existencia con muchas estrecheces económicas y algunos destellos de felicidad. Pero este mundo aparentemente inmutable y ordenado puede cambiar de la noche a la mañana, de la misma manera que una tragedia puede contener el embrión de la esperanza. Eve Williams decide hospedar en su casa a la emigrante Anna Rabinovich y a su familia; entre ambas mujeres surgirá una gran amistad dada la naturaleza jovial y esforzada de Anna, que animará a Eve a cocinar y comerciar con sus pasteles. Será entonces cuando las rígidas fronteras sociales comiencen a resquebrajarse...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 716

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jane Sanderson

Netherwood

Índice

Primera parte

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Segunda parte

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Tercera parte

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Recetas de la cocina de Eve

Pastel alto de cerdo

Pudin de carne y riñones

Pudin de Yorkshire

Paquetitos de cochino de Anna (golubtzi)

Bollitos a la plancha

Pudin de Eve

Temas de debate para grupo de lectura

Entrevista con Jane Sanderson

Bibliografía

Agradecimientos

Créditos

A Brian,por su amor, fe y amistad

Y en memoria de Nellie Sanderson (1901-1999)

Primera parte

Capítulo 1

Ya había amanecido, pero la habitación seguía oscura como la brea cuando Eve Williams abrió los ojos. Quedaba poco para el día de cobrar, y no podía llegar más a tiempo. La lata con el dinero para la casa que guardaba en el estante de la cocina ya estaba vacía, a excepción de un botón que esperaba a ser cosido en el pichi de Eliza. Qué tristeza, botones donde debería haber dinero. A veces, cuando movía la lata, sonaba algo en el interior y la abría, y allí estaban los botones, completamente inútiles.

Se quedó quieta unos instantes bajo la presión de las mantas observando la oscuridad. Junto a ella, un leve sonido, el suave y constante ir y venir de la respiración de Arthur, y nada más. Por el carácter de la oscuridad y la profundidad de la calma, sabía que era temprano, quizás demasiado como para levantarse, aunque aquel hecho nunca la había retenido en la cama. Se concedió unos segundos más en la cálida hondonada del colchón y permaneció atenta a los sonidos. Nada. Ni siquiera Clem Waterdine estaba aún rondando, arrastrando sus piernas arqueadas por la terraza e instando al alba a que despuntara. Normalmente, él era la primera alma en pie de Netherwood en aquellas gélidas e inclementes mañanas de invierno, pero Eve casi siempre estaba despierta para oírlo y, aunque reticente a abandonar la calidez de su cama, siempre encontraba un placer especial en adelantarse al día, haciendo esto y aquello en la cocina, esperando a que la tetera hirviera y el té reposara.

El frío la golpeó como un muro al salir de debajo de la pesada lana con sumo cuidado para no despertar a su marido. Sus pies descalzos tomaron contacto con el suelo de linóleo e hizo un gesto de molestia diciéndose, por enésima vez, que tenía que colocar una alfombra en aquel sitio; era lo primero que se le pasaba por la cabeza al despertarse cada mañana. La presteza era imprescindible ahora que había dejado la protección de la cama y buscaba a tientas por el suelo el grueso par de medias que guardaba allí para emergencias de aquel tipo. Eran toscas y pesadas, del tipo de lana que picaba en la piel y que los niños odiaban llevar puesta, pero le proporcionaban un alivio inmediato ante aquel frío espantoso. Las encontró y se las puso. Después, un mantón con el que se envolvió la parte superior del cuerpo. Entonces, vestida acorde para asumir aquel riesgo, recorrió cautelosamente el suelo de la habitación evitando las losas que estaban sueltas y atravesando la impenetrable oscuridad. Retenía en la mente las coordenadas para la cama, el tocador, los sitios que crujían y la posición exacta del pomo de la puerta, con lo que su avance por la estancia fue satisfactorio a pesar de llevar las manos apretadas contra el cuerpo bajo el mantón. Una vez en la puerta, liberó una mano para hacer girar el pomo y abrirla, y en ese preciso instante se quedó muy quieta escuchando atentamente; la respiración de Arthur seguía siendo tranquila y regular, así que salió de la habitación para dar al pequeño rellano donde todos sus esfuerzos por ser silenciosa estuvieron a punto de verse frustrados cuando, justo detrás de ella, oyó un hilo de voz susurrar:

—Mamá.

Era Eliza, desde tan cerca que estuvo a punto de chocar con ella. Eve, con el corazón palpitándole con fuerza en el pecho, consiguió contener el grito, pero necesitó un instante para recuperarse y después agacharse hasta la altura de la pequeña. Ni siquiera así podía verla, pero percibía la respiración de Eliza en su rostro.

—Casi me matas del susto —susurró Eve, con un marcado acento de Yorkshire.

—He tenido una pesadilla. ¿Ya es por la mañana?

—Para ti no. Vuelve a la cama; la pesadilla se ha ido.

—¿Sí? ¿Cómo lo sabes? —contestó Eliza, comiéndose también algunos sonidos.

—Porque eso es lo que pasa cuando despiertas. Sobre todo si se lo cuentas a mamá.

—Mamá.

—¿Qué?

—Seth está roncando.

—Pues le daremos un empujoncillo cuando pasemos junto a él. Vamos, vuelve a la cama.

Eve se puso de pie y, tomando a Eliza por los hombros, la guio hacia la habitación de los niños. Era verdad que Seth estaba roncando, aunque muy flojito. Dormía igual que su padre, completamente bocarriba como si lo acabaran de noquear en el cuadrilátero. Le dio un toquecito en el hombro y el pequeño se quejó entre sueños, pero así cambió de postura y dejó de roncar. Eliza, ya de vuelta en la cama, dijo:

—Mamá.

—Shhhh. Más bajito. ¿Qué?

—¿Hay salsa de estofado?

Nadie más que Eliza era capaz de pensar en la siguiente comida cuando la casa aún estaba entre sombras y quedaban horas para el amanecer. Estaba delgada como un palillo, pero siempre era la primera en sentarse a la mesa y la ultima en levantarse.

—No, si no bajo ya —dijo Eve—. Ahora duérmete o darás cabezadas en la escuela.

—Entonces te veré cuando sea por la mañana —dijo Eliza.

—Claro.

Eve palpó la cabeza de la niña y le dio un beso antes de salir cuidadosamente de la habitación. No había modo de despertar a Seth cuando dormía profundamente, pero el bebé, Ellen, parecía estar siempre alerta y decidida a no perderse nada de lo que ocurriera a su alrededor. Había sido casi un milagro que Eliza no la hubiera despertado con sus paseos nocturnos. De nuevo, tal y como había hecho en su habitación, Eve se detuvo delante de la puerta abierta para prestar atención a los sonidos que la rodeaban. Después, bajó las escaleras y fue hasta la cocina.

Eve y Arthur vivían con sus tres hijos en Beaumont Lane, una calle pequeña formada por una hilera de ocho casas de piedra sin jardín delantero y con un gran patio trasero de empedrado que compartían con los residentes de Watson Street y Allott’s Way. Las calles estaban dispuestas formando ángulos rectos, creando los tres lados de un cuadrado. El cuarto lado lo conformaban los retretes, que estaban situados en un edificio de techo bajo dividido en distintos compartimentos, uno para cada familia. Había una entrada estrecha a mitad de Watson Street que daba al patio, y que permitía a los residentes y a los visitantes entrar a las casas por la parte trasera. Ningún vecino usaba las puertas delanteras; podrían haberlas tapiado con ladrillos y nadie las habría echado de menos.

Las casas se habían construido en 1850 por orden de William Hoyland, el quinto conde de Netherwood y padre del actual, un hombre cuya gran fortuna combinaba con su deseo de hacer el bien. Se había embarcado, con un fervor filantrópico, en la expansión y mejora de la ciudad de Netherwood, y había entrevistado minuciosamente a un buen número de arquitectos hasta dar con Abraham Carr, que demostró de palabra y obra su creencia de que las clases trabajadoras tenían el mismo derecho que cualquier otra a los pináculos, las luces con ventiladores y las entradas con escalinatas. El señor Carr diseñó los planos para los varios cientos de hogares de las gentes de Netherwood y, aunque las hileras de casas eran ligeramente distintas unas de otras, todas compartían el mismo aspecto sólido y resistente que parecía declarar su intención de permanecer allí inamovibles hasta el fin de los tiempos.

Eve se enamoró de su casa desde el mismo día en que se mudó a ella, a pesar de haber tenido que pasarse cinco días limpiando sin parar para poder sentir que era realmente suya. Ella y Arthur habían firmado el contrato de arrendamiento al casarse, siendo ella una niña de diecisiete años y él un viejo minero de treinta que trabajaba en la cantera New Mill. Lo que en realidad sucedió se podría definir con la conocida frase de «el muerto al hoyo y el vivo al bollo»; se instalaron solo dos días después del entierro del viejo Digby Caldwell, quien se había aferrado a la vida varios años más de lo que a sus vecinos les habría gustado. Había llevado sus achaques de viejo con una actitud completamente descuidada, sin un ápice de vergüenza, dejándose ir en cuanto a higiene y a salud, y dejándole a Eve el regalo de bienvenida de veinticinco orinales artesanos de formas y tamaños variopintos, cada uno de ellos lleno hasta el borde, maloliente y salpicado por todo alrededor; se los encontró desperdigados sin orden alguno por todas las habitaciones de la casa. Arthur había insistido en conservar algunos de aquellos recipientes, ya que opinaba que dos o tres cazos y cuencos estaban decentes, pero Eve había desestimado la idea rápidamente. Prefería apañarse con lo poco que tenían antes que imaginarse a Digby Caldwell aliviándose cada vez que cocinara un pudin.

Después estaba la cocina, hecha un completo desastre, probablemente por el desuso; el hierro estaba oxidado y la salida de humos agrietada. Había un cuervo muerto en las tuberías; Arthur se había topado con el pájaro cuando buscaba posibles obstrucciones, y lo había sacado por un ala, tieso, con aspecto siniestro y el pico abierto en un gesto atroz. En un principio, Eve había creído que era una señal de mal agüero, pero ya hacía mucho tiempo que aquello se le había olvidado. Los propietarios de las casas habían enviado a un soldador para que arreglara la salida de humos, pero el resto dependía de ella, y se había afanado en restregar bien hacia adentro y hacia afuera con lana y papel de lija hasta que los dedos le sangraran, y lo había dejado todo como nuevo. Aquel día había hecho una buena amiga, a pesar de todo: ella y la cocina se habían convertido en aliadas. Nadie la trataba ni le sacaba partido mejor que Eve.

Arthur había observado pasmado y en silencio cómo su esposa acondicionaba toda la casa en un abrir y cerrar de ojos. Era imposible salir por la puerta trasera sin que alguna nueva mejora femenina, por pequeña que fuera, estuviera ocurriendo a sus espaldas. Su joven esposa tenía algunas ideas bastante buenas: colocar cortinas de encaje tupido alrededor de la base de la cama de latón para que no si viera el orinal, alfombras hechas de arpillera, pero no de los típicos colores apagados, sino en tonos verdes, azules y amarillos luminosos, y creando diseños elaborados con restos de telas. También había decorado la casa con jarrones y tarros con flores silvestres que daban un aspecto estacional en lugares inesperados, y las ventanas estaban cubiertas con unas cortinas preciosas que Eve había hecho a partir de un rollo de tela que el pañero le había dado a cambio de dos de sus pasteles de carne con patatas. A Arthur no dejaba de sorprenderle la capacidad de inventiva de Eve, aunque nunca se lo decía, ya que él mismo se sentía idiota por percatarse de aquellos detalles femeninos y porque no era muy dado al lenguaje de los cumplidos y las palabras de cariño. Sin embargo, la admiraba en silencio y la trataba bien, y nunca se sentaba a la mesa manchado de mugre de la mina, sino que se lavaba antes con abundante agua en la tina por muy hambriento que estuviera. Aquellos pequeños actos de amabilidad eran su modo de mostrar aprecio, y eso a Eve, que era consciente de ello, le bastaba.

Llevaba más de una hora en la planta baja cuando oyó el golpeteo del bastón de Clem. «Turnpike Lane», pensó, prestando atención al sonido con la cabeza ladeada. «No, Brook Lane». En medio de aquella calma del amanecer, Eve era capaz de discernir los movimientos del viejo, y si la tetera no estaba lista cuando llegara a Watson Street, sabía que ya iba tarde en su labor cotidiana. Se desplazaba silenciosamente por la pequeña cocina, dedicándose a sus tareas y realizando los rituales típicos de los primeros rayos de sol. Aquellos eran sus dominios. Avivó el fuego de la cocina con los pocos rescoldos que quedaban hasta que consiguió apilar un buen montón de brasas incandescentes tras la puerta de abajo. Entonces, empezó a calentarse poco a poco el agua de la enorme tetera de cobre y a vibrar ante aquella nueva calidez, prometiéndose reconfortante. Sobre una tabla espolvoreada de harina y bajo unos paños limpios, tres montoncitos regordetes de masa crecida esperaban sus atenciones. Cogió un cuchillo de hoja ancha y dibujó una cruz profunda sobre cada uno, después abrió la puerta superior de la cocinilla y colocó cuidadosamente un trozo de periódico que había cogido de una lata de encima del aparador. El papel se encogió con el calor y comenzó lenta y paulatinamente a volverse de un tono marrón dorado, sin sacudirse ni ennegrecerse como cuando el horno estaba demasiado caliente, sino coloreándose poco a poco durante medio minuto. Entonces depositó una sartén con carne de estofado en la cocina para recalentarlo, llenó la tetera del agua caliente y la puso directamente al fuego para que hirviera.

Para entonces, el sonido del bastón de Clem en las ventanas de sus clientes era lo suficientemente ruidoso como para revivir a los muertos, por no hablar de los que aún dormían. Era duro de oído, ese era su problema; un bastonazo le sonaba como un suave toquecito. Si seguía con aquella costumbre, acabaría por romper los cristales de las ventanas y se tendría que gastar las pocas monedas que ganaba en reparaciones a sus vecinos. Eve se envolvió con más vehemencia en el grueso mantón y retiró los cerrojos de la puerta. Se abrazó para combatir el frío, sacó la cabeza a la llegada de la mañana y esperó a que el viejo cruzara la entrada. Y allí estaba, encogido de frío, con el bastón en la mano derecha y una lámpara de aceite en la izquierda.

—Clem —susurró ella—. ¡Clem!

Lo asustó, y el hombre se detuvo en seco inspeccionando de dónde provenía el sonido.

—Soy yo, Clem. Eve —volvió a decir entre susurros, pero lo más alto posible.

Él se acercó, y ante la escasa luz de la lámpara consiguió distinguir la extraordinaria visión de Eve Williams en camisón, mantón y calcetines de lana, de pie bajo el umbral de la puerta.

—Pero muchacha —dijo el viejo sorprendido—, por poco me matas de un susto.

—¿Yo? —dijo Eve—. ¡Es usted! Gritando y dando golpes. ¡Cállese, por Dios!

Clem le sonrió mostrando una boca sin dientes. Tenía la sangre pintada en su rostro de color nogal, teñido de azul por el gélido frío a pesar del gran abrigo, la tupida bufanda y la vieja gorra que llevaba desde hacía medio siglo ya, pero sus ojos reumáticos estaban rebosantes de placer por ver a Eve. Estaba preciosa, como en una fotografía, pensaba para sí mismo, con aquella larga melena castaña suelta y su preciosa mirada adusta. Vaya, incluso enfadada seguía pareciendo una dama elegante.

—Solo hago mi trabajo, florecilla —dijo él—. Si no los despierto yo, no vendrá ningún otro granuja a hacerlo por mí.

Inhaló profundamente y señaló con la cabeza en dirección a la cocina.

—Algo huele de maravilla por allí —dijo adoptando una expresión nostálgica en su rostro astuto.

Eve, que le había tomado más cariño del que habría deseado y que nunca se resistía a una petición de comida, lo invitó a pasar.

Capítulo 2

Un extraño recorriendo las calles de Netherwood con la esperanza de encontrar la casa solariega familiar estaría destinado al fracaso, a menos que recurriera a preguntar a alguien de la zona. A diferencia de las demás casas nobles del país, aquella no se había construido sobre una elevación del terreno desde donde se pudieran observar los jardines y demás zonas verdes, sino en un extenso valle de poca pendiente cuyas suaves laderas cobijaban el edificio y a sus moradores de las miradas curiosas.

El parque y los jardines de la gran casa estaban rodeados por un muro de piedra erosionado y cubierto de líquenes, que se extendía a lo largo de quince kilómetros, aunque esto no significaba que enmarcara los límites de las posesiones de la familia Hoyland, que se prolongaban durante muchos más. En el interior de aquellos muros se congregaba toda la pompa y la ceremonia que definían el poder y la riqueza: zonas verdes y de pasto, suavemente ondulantes, salpicadas de bosquecillos y animales de granja, que enlazaban con un jardín majestuoso decorado con numerosos elementos, a cada cual más embaucador que el anterior. Un entramado de senderos guiaban al visitante por un recorrido de innumerables deleites: un jardín acuático oriental con una pagoda en miniatura en el centro, adornado con una colección de viejos pececillos de colores que dibujaban estelas en el agua rompiendo delicadamente la calma del estanque de agua verde, un jardín de rosas repleto de flores de todos los colores imaginables, cuyas despampanantes cabezas decoraban de plateado la entrada de la gran casa, un laberinto circular de densos tejos que la generación de los jóvenes Hoyland había conseguido dominar a base de perseverar en el intento, pero que siempre conseguía engañar al desprevenido recién llegado. También contaba el terreno con una arboleda sombría de rododendros y enormes azaleas como sombreros de domingo, cuyas viejas ramas eran lo suficientemente altas como para poder trepar por ellas, invernaderos que burlaban el clima norteño con su abundante despliegue de flores exóticas y frutas tropicales, así como lozanos prados perfectamente cuidados y bordeados por amplios senderos de arenilla rosácea que acondicionaban cada uno de los treinta y cinco jardineros que trabajaban en la casa.

Se podía acceder al recinto por cualquiera de las cuatro alamedas, cada una orientada hacia uno de los puntos cardinales, que partían desde inmensas puertas de hierro que hacían de base de la cima Hoyland. Las avenidas tenían una longitud de un kilómetro y medio y convergían en su extremo en el mismo sendero que rodeaba la casa; habían plantado en cada una de ellas una especie distinta de árbol, que era la que le daba nombre a la alameda. Alameda del Roble era probablemente el más transitado y, por lo tanto, el más admirado de los cuatro; partía hacia el sur desde la puerta más cercana al poblado de Netherwood. Sin embargo, las alamedas del Álamo, el Limero y el Cedro, aunque se visitaran menos a menudo, eran igualmente majestuosas y bellas, y las cuidaban siguiendo los mismos niveles de perfección.

Acorde con el esplendor de las tierras que la rodeaban, la gran casa solariega de Netherwood proyectaba una visión grandiosa allá desde donde se la mirara aunque, por supuesto, la fachada principal era la más impresionante de todas. Para la familia que allí habitaba, el conde y la condesa de Netherwood con sus cuatro hijos, aquello era simplemente su hogar, pero para cualquier otra persona era una construcción gloriosa, una obra de arte. Construida en 1710 para disfrute de John Hoyland, el primer conde de Netherwood, cuyos antepasados habían asegurado su fortuna por medio de matrimonios muy acertados y la astuta adquisición de aquellas tierras, dicha mansión era la mayor residencia privada de toda Inglaterra. Se derribó otra casa solariega con entramado de madera, más antigua y humilde que había sido construida en tiempos de los Tudor por un ancestro de la familia, para que ocupara su espacio aquel nuevo y poderoso símbolo del estatus y la riqueza de la familia. En los extremos de la casa, el ala este era idéntica al ala oeste, contando cada una de ellas con una enorme torre cuadrada que sobresalía del edificio como un centinela de piedra vigilante. La parte alta de cada torre estaba coronada por una linterna que albergaba enormes campanas de hierro que cuando tañían al mismo son, los días señalados y las festividades, se decía que el repicar podía oírse desde Derbyshire. Entre las torres del este y del oeste, el cuerpo de la casa se extendía sencillo y sin más estructuras llamativas, perforado por dos largas hileras de dieciocho ventanas, cada una idéntica a su vecina. En el centro de la construcción se encontraba un imponente pórtico sostenido sobre ocho columnas; desde ambos lados se erigía una escalinata curva de piedra que conducía a una galería desde la que se podían contemplar los jardines y las cuatro imponentes cristaleras que daban acceso a las elegantes dependencias de la primera planta. Sin embargo, aquellas puertas rara vez se usaban para ningún propósito práctico, y el pórtico no era más que una nueva muestra de toda la opulencia que rodeaba a la familia noble que habitaba en la mansión. En realidad, a la casa se accedía habitualmente por medio de dos portones dobles de madera tachonados en latón, que ocupaban un recoveco oscuro bajo el pórtico. Estas puertas daban paso a un gran recibidor con columnas y suelo de mármol que resonaba bajo los pies, y un gran techo abovedado con frescos coloridos que representaban las vidas de los emperadores romanos. Más de un invitado de la nobleza se había quedado sin palabras al ver aquel despliegue de poder, aun siendo muchos de ellos moradores de las fincas más fastuosas del país.

Cruzar la entrada y avanzar por el parque y los terrenos de la casa solariega de Netherwood, resultaba dejar atrás cualquier rastro del rincón del norte de Inglaterra en que se encontraba ubicada. Había hogares majestuosos por todo el país donde los visitantes se quedaban boquiabiertos ante el esplendor de la construcción, pero apenas provocaban un cambio en el paisaje al alejarse de los inmensos jardines de Surrey, Sussex, Worcestershire o Norfolk. Sin embargo, en la casa noble de Netherwood el contraste no podría marcar más la división entre el mundo dentro y fuera del perímetro del muro. En más de cuarenta kilómetros a la redonda, lo único que había era poco menos de cien minas de carbón, con lo que, se viajara en la dirección que se viajara, las vistas estaban dominadas por las cicatrices de la industria minera en las laderas de las colinas, los campos y valles de aquel rincón de la región. Mientras la calesa o el landó se alejaban traqueteando por el norte hacia Barnsley o por el sur hacia Sheffield, la visión del viajante a través de la ventana del carruaje era la de los escoriales, los tornos, las chimeneas y las vías del ferrocarril. Únicamente tras los postigos del carruaje era posible imaginar los verdes prados del pasado agricultor.

Pero aquellos campos cetrinos nunca proveyeron a nadie de fortuna; era todo lo que había tras ellos lo que realmente importaba y lo que suponía la constante fuente de riqueza de Edward Hoyland, el sexto conde de Netherwood. Dicha adquisición de poder fue debida a que, en 1710, cuando comenzaron las obras de la gran mansión, John Hoyland sentó, sin ser consciente de ello, las bases de la posición de la familia en una fuente de poder aparentemente incombustible. A finales del siglo XVIII, cuando la próspera familia ya no podía pedir nada más, se descubrió que su región de Yorkshire incluía, bien oculta en sus profundidades, una de las vetas de carbón más ricas que el país ofrecía.

New Mill, Long Martley y Middlecar. Esas eran las tres canteras de carbón que tenía en propiedad el conde de Netherwood, y que sus hombres trabajaban. Eran canteras pequeñas que podían albergar a unos seiscientos hombres cada una, pero resultaban muy productivas, generaban medio millón de toneladas al año de carbón de la mejor calidad para su uso en las brasas del progreso industrial. El tercer conde, Wilfred Hoyland, había denominado así a las canteras cuando las excavaron, y nadie entendía a qué lugar se referían esos nombres o a qué cosa, y lo único que podía significar era que, al dejar el nombre de Netherwood o de Hoyland fuera del asunto, esperaba mantener a su familia apartada de cualquier relación social ruinosa que pudiera hacerse entre la industrialización y la nobleza. Por supuesto que todos lo sabían en el fondo y lo desdeñaban por ello; en cualquier caso, los sucesivos condes de Netherwood pasaron sus esfuerzos por alto y mostraron el sentido común al reconocer la máxima ancestral de Yorkshire: ensuciándose las manos puede hacerse uno rico.

Efectivamente, Teddy Hoyland, el actual conde, no parecía ver conflicto alguno entre su posición en la sociedad y el hecho de que su inconmensurable fortuna siguiera aumentando día a día gracias a los esfuerzos de los mil ochocientos hombres y niños que trabajaban en sus canteras, y la industria minera del carbón daba ciertamente muchos beneficios. A la muerte de su padre en 1878, Teddy heredó un legado de proporciones incalculables, una fortuna de dos millones y medio de libras, una mansión en el barrio londinense de Belgravia, un pequeño castillo sólido y amurallado en Escocia y veinte mil acres de la zona oeste de Yorkshire, siendo el corazón de esta la residencia de Netherwood. Su prestigio y su posición social eran incuestionables, y no veía problema alguno en hablar abiertamente en público sobre sus negocios, algo que su mujer consideraba un acto de lo más vulgar. Según el parecer de la condesa, las riquezas se recibían porque sí, y la fuente de donde vinieran ni le interesaba ni le parecía digna de cuestionársela, pero Teddy Hoyland estaba orgulloso de sus canteras y de sus hombres y, en términos generales, era una persona que agradaba y a la que respetaban por su saber hacer justo y su decencia. Dicho sea de paso que la condesa de Netherwood no recibía el mismo favor de las gentes, aunque esto no le provocaba ni un solo momento de incomodidad. Era toda una hija de la aristocracia y, como tal la definía su impecable linaje, y la excusaba, en cierto modo, el hecho de que otras muchas personas de su mismo rango y posición encontraran cierta diversión en no preocuparse en absoluto por aquellos que ocupaban las filas más bajas del orden social. Ni siquiera en la misma zona, aquellos vecinos y conocidos cuya situación era menos privilegiada que la de la condesa de Netherwood, pero que llevaban un estilo de vida muy parecido al de ella, contaban con esa oportunidad. Clarissa prefería el ambiente estimulante de la sociedad londinense: atacar, fintar y esquivar los golpes en los cocteles de Cheyne Walk o las cenas de Devonshire Place. Aun así, también se decía que la condesa tenía buen corazón; después de todo fue ella quien prohibió al personal de la cocina de la mansión de Netherwood desechar la comida sobrante de las fiestas y banquetes para después ordenar dársela a las personas que pasaran necesidades en la ciudad. El efecto de este acto tuvo resoluciones enfrentadas; los huevos rellenos, el lenguado estilo bonne femme y el postre helado de chocolate, por mucho que individualmente fueran deliciosos, juntos en la misma lata no eran tan agradables al paladar. Aun así, sus intenciones eran buenas, y la belleza y la elegancia que la caracterizaban cuando se dignaba aparecer en público en la ciudad siempre suscitaban muchísimo interés, como si un exótico pájaro poco común acabara de tomar tierra en Netherwood.

Capítulo 3

En la cocina de Eve, Clem se había quitado la gorra pero se había dejado el abrigo puesto y la bufanda bien atada alrededor del cuello. Se sentó con bastante dificultad en una silla al tiempo que emitía una especie de gemido, mezcla de dolor y alivio, mientras las rodillas se le hacían a la nueva postura. Eve le rellenó la taza esmaltada con el caldo de la sartén que contenía el estofado y se lo dio al viejo, que inhaló el olor de la ternera mostrándose agradecido.

—Insuperable —dijo.

—Todavía no está el pan —dijo ella—. Acabo de meterlo en el horno.

—No importa, joven. Esto hará que mis viejos huesos entren en calor.

—Bueno, apure la taza, que aún le queda gente por despertar, yo tengo cosas que hacer y Arthur necesita su té —dijo Eve.

Abrió la puerta de la cocinilla para comprobar cómo iba la cocción e inmediatamente la pequeña estancia quedó embriagada del aroma a pan recién hecho.

—Tiene suerte ese Arthur —dijo Clem.

Agarró entre las manos el caldo reconfortante y fue dando pequeños sorbos al líquido ardiente, no con muy buenos modos, sino más bien con necesidad.

—Pero qué rico está —dijo como para sí mismo. Después prosiguió hacia Eve—. Ya han empezado a poner banderines por allí. —Hizo un gesto con la cabeza en dirección afuera de la casa.

—Ah, ¿sí? —dijo Eve.

La mujer apoyó la espalda contra la cocina y cruzó los brazos preparándose para charlar largo y tendido, mientras el calor se filtraba entre las muchas capas de los ropajes de lana.

—Pues sí —dijo Clem asintiendo—. Con fuegos artificiales y todo, dicen, y diez chelines para todos.

—¡No me lo creo! —dijo Eve.

El tema de los preparativos para la celebración de la mayoría de edad de Tobias Hoyland el siguiente sábado estaba en boca de todos. El hijo mayor del conde y la condesa de Netherwood, y heredero del gran patrimonio Hoyland, era un personaje conocido por todos desde hacía mucho, sobre todo por su gusto por la cerveza rubia, la verdad sea dicha. No era el tipo de ciudadano con el que se podía contar para la inauguración de las fiestas locales o la colocación de las primeras piedras de la nueva biblioteca, pero los terratenientes de los tres pubs de Netherwood no estaban dispuestos a oír ni una sola palabra en contra de él, y sus excesos proveían a la ciudad de infinidad de risas a sus expensas. Sin embargo, en aquel momento, no había un alma que no le deseara todo lo mejor desde que se había extendido el rumor de que, para resaltar la grandeza de la ocasión, el conde de Netherwood había decidido invitar a todos los habitantes, sin excepción. Para el verano, unos seis meses más tarde, el parque y los jardines de Netherwood se abrirían de par en par para todos los propietarios y empleados, por muy humildes que fueran, con el fin de celebrar una fiesta de proporciones épicas, y allí estaba Clem, a la mesa de la cocina de Eve, contándole que ya habían empezado a colocar los banderines, como si la diversión ya hubiera empezado. La ciudad ya había estado decorada del mismo modo hacía un año con motivo de la coronación del rey; en aquella ocasión, los banderines habían sido rojos, blancos y azules, y los habían dispuesto como hileras de alborozo entre las lámparas de gas, pero nadie lo había festejado debidamente; la coronación tuvo lugar dieciocho meses después de la muerte de la reina, pero aún permeaba el ambiente un aire de dolor contenido, como si su famoso rechazo a Bertie siguiera surtiendo efecto aunque ella ya se hubiera marchado para siempre. Sin embargo, la mayoría de edad de Toby Hoyland, lord Fulton haciendo uso de su reciente título nobiliario —aunque nadie lo hacía—, era otro asunto bien distinto. Una fiesta en condiciones, subvencionada por los repletos cofres del conde, sí que tenía buena pinta y era algo que esperar con impaciencia.

—Claro, diez chelines para todos. Bueno, para cada hogar, digo yo… —añadió Clem.

El viejo se terminó el caldo y se limpió la boca en la manga del abrigo que, a juzgar por el aspecto aceitoso de la misma, debía de haber servido otras muchas veces para el mismo propósito. Suspiró profundamente y se levantó de la silla.

—Debería seguir mi camino —dijo—. Me espera un mal rato en Grangely hoy, ¿sabes?

Le hablaba a la espalda de Eve porque esta se había girado para rellenar la tetera marrón con agua hirviendo, pero dejó lo que estaba haciendo para mirarlo por encima del hombro, sorprendida. Los mineros de Grangely estaban en huelga, pero no había nada nuevo en aquella historia; habían dejado de trabajar hacía semanas. Estaba segura de que Arthur le habría contado lo que fuera si hubiera noticias en cuanto a la situación de esas personas.

—¿Por qué un mal rato? —dijo ella.

—Sí, es desolador. Hoy es el desalojo. Dicen que han asignado a casi cuatrocientos policías para sacarlos a todos de allí.

Eve se quedó mirándolo horrorizada.

—Tiene que estar equivocado —dijo ella.

Clem negó con la cabeza y se puso la gorra calada hasta las orejas, de modo que tenía que inclinar la cabeza para poder mirar a Eve por debajo de la visera.

—Que me parta un rayo si no es cierto lo que digo —dijo Clem—. Dicen que irá mucha gente a verlo.

—¿Es que están vendiendo entradas o algo por el estilo? —De repente su tono fue más tosco.

—No, joven —contestó Clem.

No era su intención quitarle la sonrisa del rostro.

—Deberían darse la vuelta si es que no van para ayudar, que es lo que hace falta —añadió Eve—. Esa gente necesita amabilidad, no curiosidad.

No intentó ocultar su descontento, no habría podido, aunque lo hubiera intentado. Llevaba toda su vida viendo cómo ocurría lo mismo en las minas de carbón. Siempre había extraños congregados ante esa escena de sufrimiento o desgracia, y algunos de ellos recorrían varios kilómetros de viaje para contemplar a los afectados. Las malas noticias siempre se extendían así de rápido; cuando la explosión de grisú mató a sesenta mineros en la cantera Middlecar un mes antes, se juntaron tantos curiosos y periodistas en el lugar de los hechos que las autoridades tardaron toda una hora después de haber sacado los cuerpos en encontrar a las esposas de los fallecidos entre la multitud.

—Pues sí, un mal rato —volvió a decir Clem—. Sea como fuere, más me vale ponerme en marcha. —Se le veía incómodo y deseoso de salir de allí. Lo único que pretendía era cotillear un poco con Eve. Caminó hacia la puerta, se giró y le hizo un gesto de despedida con la gorra—. Que tenga un buen día, joven.

—Espere, escuche —dijo Eve mientras la puerta se cerraba, pero lo dijo como ausente, con poca convicción en el tono y, después de quedarse así abstraída durante unos instantes, rodeada por la calidez de su cocina, permitió a regañadientes que sus pensamientos se adentraran en el pasado.

Eve era una Grangely de cuna, y al verla Arthur doce años atrás en el baile de la iglesia, la gente le había advertido sobre ella, ya que todos sabían que de un Grangely no podía salir nada bueno. Arthur también lo sabía, pero allí estaba ella demostrando lo contrario.

En la ciudad natal de Eve, los mineros y sus familias vivían apiñados en unas viviendas miserables y construidas a toda prisa con ladrillos amarillos baratos que en cincuenta años habían tomado el color y el olor del carbón. La ciudad era propiedad de un sindicato de hombres de negocios de Birmingham que pagaban a otros hombres para que dirigieran las canteras y que, muy probablemente, no habrían sabido situar Grangely en un mapa. Era un lugar atestado de miseria y enfermedad, un mal comienzo para un niño y un mal final para un adulto, pero lo que salvaba a Eve era su increíble capacidad —creada durante su infancia y afianzada en la adolescencia— para destacar por encima de todo aquello. Su padre, un borracho sin remedio, se había ahorcado asolado por la desgracia y la autocompasión tras la muerte de su mujer y la consecuente carga de cinco niños, con lo que Eve, que entonces solo contaba trece años de edad, tomó las riendas de la casa. Envió al joven Silas de doce años a la cantera para que ocupara el lugar de su padre, e intentó criar a los más pequeños ella sola. Sin embargo, lo único que pudo hacer fue observar impotentemente cómo morían de fiebre tifoidea uno tras otro, con tal velocidad que Eve seguía sin acordarse días después de que ya no estaban allí, y los recuerdos no hacían más que aumentar el dolor. Ella y Silas se sentaban juntos al atardecer y planeaban un futuro más allá de aquel lugar asfixiante y deprimente de Grangely, aunque ninguno de los dos supo realmente lo dañino que era hasta que consiguieron escapar de allí. Cuando Eve se casó con Arthur —con una gran oleada de alivio recorriéndole el cuerpo mientras repetía los votos y lo oía a él hacer lo mismo—, Silas puso tierra de por medio y desapareció rumbo a Liverpool, donde esperaba encontrar trabajo en el muelle o en algún barco mercante. Para entonces tenía dieciséis años y era muy listo, pero igual de pobre. Le prometió a su hermana un puñado de plátanos de las Indias si llegaba allí algún día, pero la fruta nunca llegó; al menos aún no. A Eve le gustaba fantasear con que Silas estaba en algún lugar cálido y exótico, y el hecho de que no le llegaran noticias no hacía más que apoyar la posibilidad de que, quizás, aún podía saber de él.

Aquellos recuerdos de otro mundo eran imposibles de borrar de la mente, como si estuvieran grabados en cristal, pero ya estaban más difusos que años atrás e iban perdiendo poco a poco el poder de causarle dolor. Eve había aprendido a encontrar regocijo en los pequeños detalles de la vida, y precisamente eso era lo que estaba haciendo en aquel mismo instante: el calor de la cocina contra la que estaba apoyada, el olor del pan recién hecho y de la salsa de estofado… Había bendiciones diarias como aquellas a raudales, no eran menos valiosas por ser insignificantes, y cada día ofrecía una oración de agradecimiento por la suerte que la acompañaba. Entonces, llenó una taza con té fuerte muy caliente para Arthur y se dispuso a subir las escaleras para despertarlo.

Capítulo 4

Había sido una grata sorpresa para el conde que su esposa no hubiera presentado ninguna objeción insalvable a sus planes para la celebración del vigésimo primer cumpleaños de Tobias, su hijo mayor. Dada la aversión de la condesa a animar y congregar a las masas, él habría esperado que le diera un soponcio ante la sola sugerencia de dar una fiesta a gran escala en Yorkshire. Habría miles de invitados, desde el más alto rango de la aristocracia hasta el más insignificante vecino. Clarissa únicamente había insistido en que hubiera una marcada división por clase social, y su marido había estado de acuerdo. Ni siquiera Teddy Hoyland toleraría que el duque de Devonshire bailara codo con codo con una fregona de Netherwood. De cualquier modo, cada familia, ya fuera humilde o poderosa, recibiría la misma invitación con membrete para la fiesta que tendría lugar en junio.

El conde estaba completamente encantado con el panorama que habían esbozado, el cual era mucho más de lo que cualquier niño podría esperar por su cumpleaños. Tobias Hoyland, a imagen y semejanza de su padre, no tenía sin embargo nada que ver con el conde en cuanto a forma de ser; había una larga lista de cosas que Tobias disfrutaba: chicas, trajes, caballos, cerveza, el juego del bacará, bailar… y había muy pocas cosas que le disgustaran. No obstante, una de ellas —la que más aborrecía con diferencia— era verse obligado, por haber nacido donde lo había hecho, a hacer lo que no deseara. Ojalá, pensaba Tobias a veces, pudiera cambiarse con Dickie y ser el hijo segundo, no el primogénito. Así tendría todos los privilegios y ninguna de las obligaciones. Cuando amaneciera el día del vigésimo primer cumpleaños de Dickie habría un desayuno familiar con champán, y eso sería todo… ¡Qué suerte! Toby, sin embargo, tendría que soportar un auténtico festival lleno de miles de personas a las que nunca antes había visto y a las que no volvería a ver. Sabía también cómo acabaría todo aquello: encerrado y rodeado de gente de sangre azul mientras delante de sus narices, aunque completamente prohibido para él, estarían las carpas donde la gente podría beber con las chicas hermosas. Aún quedaban seis meses para la fecha y ya se le presentaba como una prueba de resistencia que se cernía sobre el cielo azul de su existencia. Cuando se permitía divagar sobre toda aquella parafernalia —como en aquel mismo momento—, se ponía enfermo solo de pensarlo.

Se repetía a sí mismo, enfurruñado, que siempre se sentía oprimido por las expectativas de los demás; estaba atrapado en sus obligaciones como noble. Ni siquiera en aquella ocasión era libre de hacer lo que le placiera. Creía que su cumpleaños —para el que quedaban diez días— tendría lugar al menos en Londres, donde la gran variedad de entretenimiento podría conseguir apartarlo por un día de su desdicha. Pero no; su padre había insistido en quedarse en Netherwood porque entre las gentes se respiraba la emoción del momento, y Toby se vería obligado a saludarlos a todos desde la parte trasera de un coche a motor antes de sentirse libre de hacer lo que gustara. La condesa —que en realidad disfrutaba de las diversiones de Londres y las comodidades de la casa Fulton al igual que Toby— había conseguido que, en cuanto los compromisos estuvieran cubiertos, viajarían al sur. Al menos aquella opción fue reconfortante.

Toby se encontraba en la biblioteca, su lugar favorito cuando no quería que lo encontraran ya que sería el último sitio en que lo buscarían. Estaba sentado a lo ancho de un gran sillón de piel verde con sus largas piernas colgando de uno de los brazos del mueble y mirando al infinito. Había pasado la última media hora lanzando bolas hechas con papel en blanco a una papelera, y la prueba de su escarceo deportivo yacía dentro y alrededor del objetivo, como si un escritor frustrado hubiera estado intentando una y otra vez, sin éxito, escribir la carta perfecta. Como modo de entretenimiento, a Tobias le parecía perfectamente aceptable e infinitamente mejor opción que la alternativa, que habría sido una reunión con su padre y el agente de las tierras junto al recién cavado pozo séptico de la granja de la propiedad. Solo con pensarlo, a Toby le entraban náuseas. El entusiasmo que mostraba su padre por los desechos humanos le parecía deliberadamente controvertido, como si tratara de demostrar delante de su familia que, aunque era un conde, no dejaba de ser un hombre de campo ante todo y de soportar, como tal, el hedor de la descomposición. Y si pretendía que Toby fuera tras él en sus interminables visitas marcadas por las obligaciones, tendría que esperar sentado.

Se oyó un estallido de gritos y risas desde el exterior que hizo a Tobias salir de su letargo de rebelión. En un segundo ya estaba junto a la ventana; si se trataba de diversión, él era el hombre perfecto. Al principio, con el rostro presionado contra la ventana, lo único que veía era la típica visión borrosa de la gravilla cuidadosamente barrida y las serenas ondulaciones de hierba. Pero allí estaba de nuevo el mismo estallido de risas, prueba de que aún había posibilidad de que ocurriera algo divertido en aquella deprimente mañana de miércoles. Tobias frunció el ceño intentando encontrar por un lado u otro la fuente de tal diversión. De repente, su rostro dibujó una gran sonrisa cuando, a toda prisa y sin mucha estabilidad, pasó su hermana Henrietta por delante de la ventana, montada en una enorme bicicleta negra y con un gesto compungido de concentración mientras trataba de mantener el equilibrio, la velocidad y su propia dignidad intactos. Los gritos de jolgorio, según descubrió Tobias en aquel mismo instante, provenían de Isabella quien, de alguna forma, había conseguido escapar de su institutriz y corría tras su hermana mayor con el rostro enrojecido por el esfuerzo de mantener el ritmo, al tiempo que se agarraba las faldas de un modo poco propio para una señorita refinada de once años.

Tobias daba golpes en la ventana al tiempo que gritaba:

—¡Bravo, Henry!

Ella se volvió para mirarlo —craso error por su parte— y comenzó un bamboleo del que no parecía que fuera a recuperarse con éxito. Cuando Tobias apareció en el sendero, su hermana ya estaba en el suelo con la bicicleta encima. No trató de levantarse, sino que se quedó tumbada sobre la gravilla con pose de satisfacción, aprovechando la pausa inesperada.

—¡Por Dios santo! ¿Qué ha pasado aquí? —dijo Tobias, de pie junto a ella.

Le quitó la bicicleta de encima a su hermana y le extendió la mano en señal de ayuda que, por el momento, ella rechazó.

—Me has distraído —dijo Henrietta—. Al parecer no puedo guiar el manillar, pedalear y mirar por encima del hombro a la vez.

—Ahora me toca a mí —dijo Isabella—. Como te has caído…

Henrietta negó con la cabeza y le dijo:

—Tú lárgate.

Isabella se planteó recurrir a las lágrimas, pero optó por poner cara de pocos amigos, ya que sabía perfectamente que Henry era inmune a las lágrimas de cocodrilo.

—¿No tienes nada que traducir del francés o flores que catalogar, Izzy? —dijo Tobias con tono conciliador—. Si Perry te ve aquí afuera, te va a coger de los pelos y ya verás.

Isabella sabía que decía la verdad. La señorita Peregrine los había instruido a todos en varias etapas de sus vidas y, aunque era bastante amable cuando se la obedecía, también era capaz de demostrar tener un corazón de piedra cuando sus instrucciones eran desoídas. La señorita Peregrine había dejado a su niñita sola a regañadientes en el aula con una variada lista de verbos irregulares y la amenazante promesa de que le haría una prueba en una media hora. Sin embargo, al igual que Toby, Isabella había visto a Henry por la ventana y la bicicleta había resultado ser una distracción demasiado llamativa como para mantener la vista en sus libros. De todos modos, se había dicho Isabella a ella misma, ya que no tenía ninguna intención de visitar Francia jamás —de hecho, solo se imaginaba en Netherwood o en Londres— no comprendía el porqué de tener que dominar aquella lengua. Dominar la bicicleta, en cambio, sí parecía ser algo productivo y útil. Pero se le habían desbaratado los planes. Henry y Toby no la estaban incluyendo en el juego y la estaban tratando mal, y la ira de Perry sí que era para atemorizarse. Se fue enfadada y con el ceño fruncido mientras Tobias le devolvía una sonrisa cariñosa.

—Au revoir, ma chérie. À bientôt —le dijo a Isabella.

—¡Caramba! ¡Bien hecho! —dijo ella sin girarse—. Todo lo que sabes de francés, ahí va, de golpe.

Henrietta rio un poco a regañadientes. Como norma general, nunca intentaba alentar a Isabella, quien en su opinión sufría de una completa falta del control parental que ella sí había experimentado a la misma edad que su hermanita. La más joven de la prole de los Hoyland estaba muy consentida y era una niña precoz, además de la favorita indiscutible del conde, que tenía la habilidad especial —más bien, la tendencia— de ser lo que el personal doméstico llamaba en la intimidad de sus dependencias «de armas tomar». A Henrietta le irritaba, por ejemplo, que la pequeña llevaba cenando a la mesa con los adultos desde que tenía tan solo diez años y, para colmo, a menudo se terminaba la comida sentada en el regazo de su padre mientras él iba metiendo pastelillos en la boquita abierta de la cría. El resto de los hijos —Henrietta, Tobias y Dickie— habían estado obligados a compartir las cenas con el servicio hasta bien pasados los doce años, y cuando finalmente consiguieron pasar al salón fue con condiciones: espaldas rectas, codos fuera de la mesa y, ¡ay de ti si hablabas cuando no te tocaba! Sin embargo, Henrietta no encontraba mucho apoyo cuando les transmitía esta misma queja a sus hermanos, los cuales afirmaban que preferirían seguir soportando el pastel de carne con la niñera antes que sufrir los tediosos rituales de las cenas familiares.

Henrietta se puso de pie sin la ayuda de Toby. Era igual de alta que su hermano, aunque allí empezaba y acababa todo lo que tenían en común, ya que ella era la única de los cuatro hermanos Hoyland que no poseía ninguna de las características físicas de su padre ni de su madre. Isabella era la condesa en versión reducida, una muñequita con un precioso arco de Cupido en el labio, siempre listo para hacer un mohín. Toby y Dickie compartían el mismo cabello rubio rojizo del conde y su complexión fuerte, junto con aquellos distintivos ojos de color azul pálido. Henry, por otra parte, era… simplemente Henry; tenía el cabello rubio, fuerte y abundante, que tendía a la rebeldía por mucho que sus damas se esforzaran por domeñarlo, los ojos más verdosos que azules y una postura habitual de la boca y la barbilla que podía ayudar a vislumbrar su personalidad. Algunas personas pensaban que era hermosa y otras la veían vulgar, aunque Henrietta no creía que el asunto mereciera consideración ni debate alguno. Aquella indiferencia y despreocupación preocupaban gravemente a su madre y, de hecho, un año después de su presentación en sociedad, seguía soltera. Había atraído a algunos pretendientes que, de algún modo exasperante para la progenitora, habían acabado siendo sus amigos. La condesa estaba desesperada; ella misma se había casado a los veinte años y se la consideraba una de las grandes bellezas de su época. Se contaba que Clarissa había provocado en una ocasión que una orquesta interrumpiera su interpretación al entrar ella en la sala de baile; tal era su belleza. Nadie dejaría de hacer lo que tuviera entre manos por ver pasar a Henrietta, pero tampoco nadie la olvidaba después de haberla conocido.

La gravilla le había dejado marcas en las palmas de las manos y, seguramente, perdurarían bastante tiempo, pero había pasado por cosas mucho peores montando a caballo. Se sacudió el polvo de la falda y miró a su hermano.

—¿Quieres probar? —le dijo haciendo un gesto hacia la bicicleta, que aún sostenía entre las manos.

—¿De quién es?

—De Parkinson. Para mondarse de risa, ¿verdad? —Ambos disfrutaron del momento de imaginarse una instantánea del mayordomo, al que todos respetaban en la casa por su dignidad y su rectitud en las formas, tambaleándose sobre aquellas dos ruedas—. Por lo que se ve la usa por salud —dijo Henrietta—. Un poco de ejercicio para acelerar el pulso.

—Dios santo, se me ocurren maneras mucho mejores de acelerar el pulso que esta —dijo Tobias.

—Pues claro, pero tú eres tú y Parkinson es Parkinson. Cualquier acción que lo lleve a acelerar el pulso debe ser completamente defendible en términos de moralidad. Venga, prueba tú ahora. —Se apartó para dejarle el camino libre a Tobias—. Pedalea fuerte y con energía desde el principio. Si titubeas, te caes.

Tobias pasó la pierna derecha por encima del sillín y se colocó en posición. Entonces se impulsó con fuerza con el pie izquierdo y comenzó a moverse, al principio dubitativo, pero cada vez con más seguridad a medida que cogía velocidad y se alejaba de la fachada principal de la casa.

—¡Di que sí! ¡Así se hace! —gritó Henrietta.

Estaba de pie con las manos apoyadas en las caderas observándolo pasar mientras Toby, con la confianza de quien sabe que está siendo observado y quiere impresionar, levantó un brazo y lo zarandeó en señal de triunfo. Henry se dio cuenta de que su experimento con la bicicleta había llegado a su fin, aunque no envidiaba en absoluto a Toby. No dejaba de ser un aparato antinatural y tenía que reunirse con Dickie en el patio del establo en treinta minutos para ir cabalgando hasta lo alto del bosquecillo y volver antes del almuerzo; mucho más divertido que la bicicleta. Se dio la vuelta y entró corriendo en la casa para cambiarse.

Mientras tanto, Tobias, que seguía pedaleando frenéticamente por la suave inclinación de la alameda del Roble, había tenido la brillante y repentina idea de que si seguía pedaleando hasta Netherwood podría hacerle una visita a una camarera especialmente complaciente y amable que conocía, la última de una larga lista de chicas locales que se habían dejado engañar con la creencia de que la buena predisposición para agradar al joven heredero de la fortuna de Netherwood podría resultar en un maravilloso y sofisticado cambio del destino. Tobias sonreía solo con imaginársela, por mucho que fuera jadeando por el esfuerzo de mantener la trayectoria hacia adelante y cuesta arriba. La culpa la había tenido la charla sobre acelerar el pulso, se iba diciendo a sí mismo. Era todo culpa de Henry.

Capítulo 5

Arthur Williams tenía el físico de un minero. No era alto, pero sí fuerte, y su potencia estaba concentrada en su torso y sus brazos, las partes de su cuerpo que necesitaban más fuerza para extraer el carbón de la veta. Era capaz de caminar los dos kilómetros de trayecto hasta la capilla con Seth sobre los hombros y Eliza y Ellen, cada uno en un brazo, y no tener que hacer un alto ni una sola vez para descansar. No paraba de repetir que podía llevar a Eve también junto con los niños, pero ella nunca le daba la oportunidad de demostrarlo; tampoco lo dudaba, a decir verdad. Le prohibieron participar en el juego de la campana y el mazo cuando llegó la festividad en los campos municipales de New Mill, ya que cuatro años antes todos los premios se habían ido acabando al tiempo que Arthur deleitaba a la multitud y enfurecía al propietario al dar en el clavo con cada golpe, con una facilidad pasmosa.

Había sido su fuerza lo primero que le había llamado la atención a Eve; su fuerza y su constancia, no su aspecto físico, desde luego. Tenía las orejas de los Williams, despegadas como si fueran las asas de una jarra, y unas cejas oscuras y prominentes que le daban el aspecto de estar enfadado siempre, cuando no lo estaba. Pero Eve, la más agraciada de las muchachas del baile de la iglesia, no había vuelto a mirar a nadie más desde que Arthur había hecho aparición en su vida. Ella sabía, casi instintivamente, sin necesidad de haber ninguna promesa de por medio por parte de Arthur, que él la amaría y cuidaría siempre de ella. Había conseguido transmitirle esa seguridad desde que percibió el tacto de su mano sobre la curva de la espalda mientras se movían por la pista de baile, y se quedaba embelesada con su mirada penetrante. Sin tener que expresarlo con palabras, había conseguido reconfortarla y darle la seguridad de que, tras una infancia y una adolescencia de pobreza e incertidumbre, a partir de entonces, todo iría bien.

En cuanto a Arthur, siempre había soñado con Eve, incluso antes de conocerla. A nadie le contaba esto, ni siquiera a Eve, ya que le sonaba demasiado sensiblero, pero la había visto, con bastante detalle según recordaba, en un sueño, el único que recordaba haber tenido. Su subconsciente la había recreado para él levantando la mano hasta la mejilla de Arthur y acariciándosela suavemente, y la imagen de su rostro —su forma, sus facciones— habían permanecido grabadas en la mente de Arthur como si fuera una fotografía que llevara en el bolsillo del chaleco. Así que, la primera vez que la vio, la reconoció al instante. El compromiso había tenido lugar tan rápidamente que incluso las gentes lo habían comentado, pero Arthur sabía que Eve era la mujer de su vida; su unión estaba marcada por el destino.

Su fe en este destino le había reportado una buena recompensa, aunque cualquiera que estuviera observando en aquel mismo instante la escena en la cocina de Eve aquella mañana nunca lo habría dicho, cuando Arthur dio un golpe con el puño en la mesa de la cocina, provocando que todas las cucharas y la vajilla rebotaran sobre la superficie del hule y volcando la jarra de leche, como si un terremoto hubiera sacudido las entrañas de Beaumont Lane.

Rara vez perdía los nervios y más extraño aún era que lo hiciera con Eve, ya que cuando lo hacía, la rabia empezaba a arremolinarse en sus adentros y a apoderarse de él como si de un ente extraño y liberado se tratara —más poderoso incluso que él mismo—, y aquello conseguía alarmarlo. Pero aquel día, ella había conseguido desquiciarlo al no parar de hablar, mientras él intentaba comer, sobre los desahucios de Grangely. ¿Había oído hablar de ello? Claro que sí. Y, ¿por qué no le había contado nada? Porque no había nada que contar. ¿No tenía nada que decir sobre los miles de hombre, mujeres y niños a los que iban a dejar en la calle una mañana de enero? Eve, con los ojos ardientes de ira, había espetado todas aquellas palabras a su marido, desafiando su actitud de tratar el tema con indiferencia.

—Son asuntos de la mina —había dicho Arthur—. Más les vale volver al trabajo si quieren seguir teniendo un techo bajo el que vivir.

—¡Ja! —Eve, con las manos en las caderas, recorría el pequeño espacio entre la mesa y la cocina como si aquella habitación no fuera capaz de abarcarla—. ¿Volver al trabajo? ¿Veinticinco semanas de huelga y casi morir de hambre para terminar no consiguiendo nada?

Arthur apartó el cuenco.

—Nadie ha dicho que sea justo, Eve —dijo—. Lo siento por ellos, igual que tú. Pero es un hecho, esas casas son para los trabajadores de la mina. En mi opinión, creo que han tenido la enorme suerte de que no los hayan echado antes.

—Pues, en mi opinión —contestó bruscamente Eve—, esos mineros son héroes, y si no eres capaz de entender esto no eres mucho mejor que esos sinvergüenzas, dueños de ese agujero infernal.

Eve sabía que había llegado demasiado lejos con aquello último, incluso antes de que Arthur golpeara la mesa, y si hubiera estado más rápida en añadir una disculpa, posiblemente su esposo no habría reaccionado con tal violencia; toda la maldita pelea se habría calmado y reducido a una divergencia de opiniones. Pero Eve nunca tenía la disculpa diligente; en ocasiones, ni siquiera llegaba, sin importar cuánto deseara pedir disculpas o lo clara que fuera la situación en concreto. Ella sabía —claro que lo sabía— que entre Arthur y sus especuladores de la empresa Grangely Main había todo un mundo de desavenencias, sabía que era igual de leal a sus compañeros que a ella, que daría la vida por uno de ellos con la misma solicitud que lo haría por sus hijos. Pero aquel día, gobernada por la furia, decidió tratarlo como a un esclavo de su trabajo y un cobarde. Era injusto, pero por un instante fugaz, resultó ser un pensamiento altamente satisfactorio.

—Ah, claro —dijo con aire despectivo—. Puedes ejercer todo tu peso en esta casa, pero hay dos tipos de fuerza, Arthur: la fuerza corporal y la mental, y hace falta ser un hombre de verdad para luchar por los derechos propios y por el futuro de sus hijos.