7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

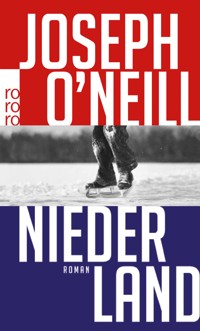

«A wonderful book!» Barack Obama Inmitten der Hysterie nach dem 11. September sucht der holländische Bankier Hans van den Broek nach einem neuen Leben in einer erschütterten Stadt. Er ist einsam, lebt verlassen von Frau und Kind unter den exzentrischen Gestalten im legendären Chelsea Hotel. Doch dann lernt er Chuck Ramkisson kennen, einen dunkelhäutigen Westinder. Chuck ist einer der wenigen, die den Amerikanischen Traum noch ungebrochen träumen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mit ihm macht Hans sich auf, ein ihm gänzlich unbekanntes New York zu entdecken, und eine ungewöhnliche Freundschaft beginnt. Ein begeisternder und weiser Roman über New York, die Stadt, die eine Welt umfasst. «Klug und eindringlich ... ein brillanter Roman.» Die Zeit

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Joseph O'Neill

Niederland

Roman

Über dieses Buch

«A wonderful book!» Barack Obama

Inmitten der Hysterie nach 9/11 sucht der holländische Bankier Hans van den Broek nach einem neuen Leben in einer erschütterten Stadt. Er ist einsam, lebt verlassen von Frau und Kind unter den exzentrischen Gestalten im legendären Chelsea Hotel. Doch dann lernt er Chuck Ramkissoon kennen, einen dunkelhäutigen Westinder. Chuck ist einer der wenigen, die den amerikanischen Traum noch ungebrochen träumen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mit ihm macht Hans sich auf, ein ihm gänzlich unbekanntes New York zu entdecken, und eine ungewöhnliche Freundschaft beginnt.

Ein begeisternder und weiser Roman über New York, die Stadt, die eine Welt umfasst.

«Klug und eindringlich … ein brillanter Roman.» Die Zeit

Vita

Joseph O’Neill wurde 1964 als Sohn eines Iren und einer Türkin in Cork geboren und wuchs in Holland auf. Er studierte Jura in Cambridge und arbeitete als Anwalt in London. Später ließ er sich als freier Autor mit seiner Familie in New York nieder. Für seinen internationalen Bestseller Niederland wurde er 2009 mit dem PEN/Faulkner-Award ausgezeichnet, «The Dog» war für den Man Booker Prize 2015 nominiert.

Nikolaus Stingl, geb. 1952 in Baden-Baden, übersetzte unter anderem William Gaddis, William Gass, Graham Greene, Cormac McCarthy und Thomas Pynchon. Er wurde mit dem Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis, dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Paul- Celan-Preis und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.

Impressum

Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel «Netherland» bei Pantheon Books, New York.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2022

Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«Netherland» Copyright © 2008 by Joseph O' Neill

Covergestaltung any.way, Hamburg,

nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Stockbyte

ISBN 978-3-644-01078-9

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Sally

Einen Traum träumte ich und sah in ihm eine Stadt, unüberwindlich den Angriffen der ganzen übrigen Erde; und ich träumte, dies sei die neue Stadt der Freunde

Walt Whitman

An dem Nachmittag, bevor ich aus London nach New York abreiste – Rachel war schon sechs Wochen vorher hingeflogen –, war ich in meinem Kabuff damit beschäftigt, meine Besitztümer in Kartons zu verpacken, als ein leitender Angestellter der Bank, ein Engländer in den Fünfzigern, zu mir kam, um mir alles Gute zu wünschen. Ich war überrascht; er arbeitete in einem anderen Teil des Gebäudes in einer anderen Abteilung, und wir kannten einander nur vom Sehen. Trotzdem fragte er mich in allen Einzelheiten danach aus, wo ich zu wohnen gedächte («In der Watts? In welchem Block?»), und erging sich mehrere Minuten lang in Erinnerungen an sein Loft in der Wooster Street und seine Gänge ins «alte» Dean & DeLuca. Er gab sich keine Mühe, seinen Neid zu verhehlen.

«Wir werden nicht lange wegbleiben», versuchte ich mein Glück herunterzuspielen. Das war tatsächlich der Plan, den sich meine Frau ausgedacht hatte: ein bis drei Jahre in New York vorbeizuschauen und dann zurückzukommen.

«Das sagen Sie jetzt», meinte er. «Aber New York zu verlassen fällt sehr schwer. Und wenn man es dann doch tut …» Lächelnd sagte er: «Ich vermisse die Stadt immer noch, und ich bin vor zwölf Jahren dort weggegangen.»

Jetzt war es an mir zu lächeln – teils aus Verlegenheit, weil er sich mit amerikanischer Offenheit geäußert hatte. «Tja, wir werden sehen», sagte ich.

«Ja», sagte er. «Das werden Sie.»

Seine Gewissheit irritierte mich, dabei war er eigentlich bemitleidenswert – wie einer dieser Petersburger von ehedem, die es beruflich auf die falsche Seite des Urals verschlagen hat.

Aber wie sich herausstellte, hatte er in gewisser Weise recht. Nun, da auch ich diese Stadt verlassen habe, fällt es mir schwer, das Gefühl loszuwerden, dass das Leben mit dem Makel der Nachmahd behaftet ist. Dieses Wort bezeichnet den zweiten Grasschnitt innerhalb einer Saison. Wenn man der Typ ist, der zu allgemeinen Beobachtungen neigt, könnte man sagen, dass New York City ein wiederholtes Nachmähen der Erinnerung verlangt – eine Art entschlossene Nachbearbeitung, die, wie man hört und verzweifelt hofft, den Effekt hat, alles Grasige auf handliche Länge zu stutzen. Denn es wächst natürlich nach. Das heißt keineswegs, dass ich wünschte, ich wäre wieder dort; und selbstverständlich wäre ich gern davon überzeugt, dass meine eigene Rückschau in gewisser Weise bedeutungsvoller ist als die jenes alten leitenden Angestellten, die mir damals, als ich ihr ausgesetzt war, auf nicht viel mehr als eine billige Sehnsucht hinauszulaufen schien. Doch inzwischen neige ich zu der Ansicht, dass es so etwas wie billige Sehnsucht nicht gibt, nicht einmal dann, wenn man wegen eines abgebrochenen Fingernagels weint. Wer weiß, was dem Mann dort drüben widerfahren ist? Wer weiß, was hinter der Geschichte steckte, wie er einmal Balsamicoessig kaufte? Er sprach über den Essig, als handelte es sich um einen Zaubertrank, der arme Kerl.

Jedenfalls gab ich mir in den ersten beiden Jahren meiner Rückkehr nach England alle Mühe, den Blick von New York abzuwenden – immerhin war ich dort zum ersten Mal in meinem Leben unglücklich gewesen. Ich begab mich nicht persönlich dorthin zurück, und ich fragte mich auch nicht sehr oft, was aus einem Mann namens Chuck Ramkissoon geworden war, mit dem ich mich in meinem letzten Sommer an der Ostküste angefreundet hatte und der seither, wie das so ist, zur flüchtigen Gestalt geworden war. Dann, eines Abends in diesem Jahr, 2006, sitzen Rachel und ich zu Hause in Highbury. Sie ist in einen Zeitungsartikel vertieft. Ich habe ihn schon gelesen. Es geht darin um das Auftauchen einer Gruppe von Eingeborenen aus dem Regenwald des Amazonas in Kolumbien. Angeblich haben sie genug von dem strapaziösen Dschungelleben, wenngleich vermerkt wird, dass sie immer noch nichts lieber tun als Affe zu essen, der zuerst gebraten und dann gekocht wird. Illustriert wird dies mit dem verstörenden Foto eines Jungen, der einen geschwärzten kleinen Schädel abnagt. Die Eingeborenen haben keine Ahnung von der Existenz eines Gastlandes namens Kolumbien und, für sie gefährlicher, von Krankheiten wie schlichter Erkältung oder Grippe, gegen die sie keine natürlichen Abwehrmechanismen besitzen.

«Hallo», sagt Rachel, «dein Eingeborenenstamm ist zum Vorschein gekommen.»

Ich lächle immer noch, als ich ans Telefon gehe. Eine Journalistin der New York Times fragt nach Mr. van den Broek.

Sie sagt: «Es geht um Kham, äh, Khamraj Ramkissoon …?»

«Chuck», sage ich und setze mich an den Küchentisch. «Er heißt Chuck Ramkissoon.»

Sie erzählt mir, Chucks «Überreste» seien im Gowanus Canal gefunden worden. Er sei mit Handschellen gefesselt gewesen und offensichtlich Opfer eines Mordes geworden.

Ich sage gar nichts. Mir scheint, dass die Frau eine plumpe Lüge erzählt hat und mir schon eine Widerlegung einfallen wird, wenn ich nur lange genug darüber nachdenke.

Ihre Stimme sagt: «Haben Sie ihn gut gekannt?» Als ich keine Antwort gebe, sagt sie: «Hier steht irgendwo, Sie seien sein Geschäftspartner gewesen.»

«Das trifft es nicht», sage ich.

«Aber Sie haben doch zusammen Geschäfte gemacht, oder? Das steht jedenfalls in meinen Aufzeichnungen.»

«Nein», sage ich. «Da sind Sie falsch informiert. Er war bloß ein Freund.»

Sie sagt: «Aha – okay.» Man hört das Klicken einer Tastatur, im Gespräch tritt eine kurze Pause ein.

«So – können Sie mir irgendetwas über sein Milieu erzählen?»

«Sein Milieu?», sage ich, so verblüfft, dass ich ihre muhende Aussprache korrigiere.

«Sie wissen schon – mit wem er sich privat getroffen hat, in was für Schwierigkeiten er geraten sein könnte, irgendwelche zwielichtigen Gestalten …» Mit leisem Lachen fügt sie hinzu: «Es ist ziemlich ungewöhnlich, was da passiert ist.»

Mir wird klar, dass ich verärgert, ja wütend bin.

«Ja», sage ich schließlich. «Da haben Sie eine ziemliche Geschichte in die Finger gekriegt.»

Am nächsten Tag erscheint ein kurzer Artikel im Lokalteil. Man hat festgestellt, dass Chuck Ramkissoons Leiche über zwei Jahre lang beim Gebäude des Home Depot zwischen Krebsen, Autoreifen und Einkaufswagen im Wasser gelegen hat, bis ein sogenannter Stadttaucher beim Filmen einer Schule von Streifenbarschen eine «makabre Entdeckung» machte. In der Woche darauf folgt ein Rinnsal von Fortsetzungen, keine davon informativ. Aber es ist offenbar interessant für Leser und beruhigend für bestimmte Traditionalisten, dass der Gowanus Canal immer noch mit einem Mordopfer aufwarten kann. Der alte Knabe steckt noch voller Leben, wie ein Kommentator es geistreich formuliert.

In der Nacht, nachdem wir die Neuigkeit erfahren haben, fragt Rachel, die neben mir im Bett liegt: «Wer ist eigentlich dieser Mann?» Als ich nicht sofort antworte, legt sie ihr Buch hin.

«Ach», sage ich, «ich habe dir bestimmt von ihm erzählt. Ein Cricket-Typ, den ich mal gekannt habe. Ein Typ aus Brooklyn.»

«Chuck Ramkissoon?», spricht sie mir nach.

Ihre Stimme enthält einen Unterton von Distanziertheit, der mir nicht gefällt. Ich drehe mich von ihr weg auf die Seite und mache die Augen zu. «Ja», sage ich. «Chuck Ramkissoon.»

Chuck und ich begegneten uns zum ersten Mal im August 2002. Ich spielte Cricket im Randolph Walker Park auf Staten Island, und Chuck war als einer der beiden Unparteiischen da, die für ein Honorar von fünfzig Dollar ihre Dienste zur Verfügung stellten. An diesem Tag stand die Luft wie Gallerte, es war heiß und glasig, und es wehte keinerlei Wind, nicht einmal eine Brise vom Kill of Kull, der weniger als zweihundert Meter vom Walker Park entfernt vorbeifließt und Staten Island von New Jersey trennt. Weit weg, im Süden, hörte man das Gemurmel von Donner. Es war die Art von barbarisch schwülem New Yorker Nachtmittag, die ein Verlangen nach den in Nordeuropa von dahinjagenden Sommerwolken geworfenen Schatten in mir weckte, ja sogar nach jenen Tagen, an denen man in zwei Pullovern Cricket spielt, unter einem kalten Himmel, der da und dort von blauen Fetzen gefleckt ist – genug, um eine Matrosenhose zu nähen, wie meine Mutter zu sagen pflegte.

Nach den Maßstäben, die ich anlegte, war der Walker Park ein sehr bescheidener Ort zum Cricketspielen. Das Spielfeld war und ist bestimmt noch immer nur halb so groß wie ein reguläres Cricketfeld. Das Outfield ist uneben und ständig überwuchert, selbst wenn es gemäht wird (einmal, als ich einem Ball nachjagte, stolperte ich beinahe über eine versteckte und für Cricketspieler Unheil verkündende Ente), und während richtiges Cricket, wie mancher es vielleicht nennen würde, auf einem Graswicket gespielt wird, besteht die Pitch im Walker Park aus Asche, nicht aus Rasen, und muss mit Kokosmatten abgedeckt werden; außerdem handelt es sich bei der Asche um helle, sandige Baseballasche, nicht um rote Cricketasche, sodass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das Verhalten des aufspringenden Balls lange berechenbar bleibt; und in dem Maße, in dem es berechenbar ist, fehlt es ihm an Abwechslung und Komplexität. (Wickets, die aus Erde und Gras bestehen, stecken voller Möglichkeiten: Nur sie können dem Bowler das komplette Repertoire an Cutters, Spinners, Bouncers und Seamers abverlangen und es zur Geltung bringen, und nur diese wiederum können dem Batsman das komplette Repertoire an Abwehr- und Angriffsschlägen – von seinen mentalen Fährigkeiten ganz zu schweigen – abfordern und es auf die Probe stellen. Es gibt noch ein Problem: Große Bäume – Sumpfeichen, Roteichen, Tupelobäume und Linden – säumen dicht an dicht die Ränder des Walker Park. Jeder Teil dieser Bäume, selbst das kleinste herabhängende Blatt, muss als Teil der Boundary betrachtet werden, wodurch ein Zufallselement ins Spiel kommt. Oft wird ein Ball zwischen die Baumstämme rollen, und der Fielder, der ihm nachläuft, wird zuweilen verschwinden, sodass es, wenn er mit dem Ball in der Hand wiederauftaucht, zu einem lautstarken Streit darüber kommen wird, was genau passiert ist.

Nach lokalen Maßstäben jedoch ist der Walker Park eine attraktive Spielstätte. Dem Cricketfeld benachbart liegen die angeblich ältesten Tennisplätze in den Vereinigten Staaten, und der Park selbst ist auf allen Seiten von Häusern im viktorianischen Stil mit kunstvoll bepflanzten Gärten umgeben. Solange irgendwer zurückdenken kann, haben die Anwohner das gelegentliche Krachen eines Cricketballs toleriert, der wie eine meteorische Preiselbeere in ihrem blühenden Gesträuch einschlägt. Der Staten Island Cricket Club wurde 1872 gegründet, und seine Mannschaften spielen seit über hundert Jahren jeden Sommer auf diesem kleinen Grün. Bis in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gehörte der Walker Park dem Club. Heutzutage gehört das Gelände samt Clubhaus – ein auf die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgehendes Ziegelsteingebäude im Neo-Tudorstil, dessen Vorläufer abbrannte – zum Besitz des New York City Department of Parks and Recreation. Zu meiner Zeit wohnte auf dem Dachboden angeblich ein Angestellter der Parkverwaltung, ein phantomhaftes Individuum, das man nie zu Gesicht bekam. Der Hauptraum war an einen Kindergarten vermietet, und nur der Keller und der ramponierte Umkleideraum wurden regelmäßig Cricketspielern zur Verfügung gestellt. Gleichwohl erfreut sich kein anderer New Yorker Cricketclub solcher Annehmlichkeiten oder einer so glorreichen Geschichte: Donald Bradman und Garry Sobers, die größten Cricketspieler aller Zeiten, haben im Walker Park gespielt. Der alte Platz ist auch seiner ruhigen Lage wegen vom Glück begünstigt. Andere Spielstätten, Plätze wie etwa der Idlewild Park, der Marine Park oder das Monroe Cohen Ballfield liegen in den Einflugschneisen von JFK. Anderswo, beispielsweise beim Seaview Park (der natürlich keinen Meeresblick hat) in Canarsie, wird die Lage nicht nur durch kreischende Flugzeuge, sondern auch durch das unaufhörliche Dröhnen des Belt Parkway beeinträchtigt, der Asphaltschleife, die einen Großteil von Süd-Brooklyn vom Salzwasser trennt.

Allen diesen Naherholungsgebieten ist ein wildwucherndes Outfield gemeinsam, das die Kunst des Schlagens weitgehend untergräbt, eine Kunst, die darauf abzielt, den Ball mit jener eleganten Vielfalt von Schlägen über den Boden zu treiben, die zu meistern und zu bewahren ein geübter Batsman Jahre verbracht haben wird: dem Glance, dem Hook, dem Cut, dem Sweep, dem Cover Drive, dem Pull und all den anderen Früchten einer Technik, dazu ersonnen, den Ball wie durch Zauberei immer weiter bis ans entfernteste Ende des Spielfeldes rollen zu lassen. Man spiele solch orthodoxe Schläge in New York, und der Ball wird höchstwahrscheinlich in dem verunkrauteten Gewirr des Bodenbewuchses hängenbleiben. Gras, wie ich es verstehe – ein duftendes, auf wundersame Weise für sportlichen Zeitvertreib geeignetes Gewächs –, gedeiht hier nur mit Mühe. Und wenn denn einmal etwas Grünes, Grasähnliches wächst, wird es nicht kurz gehalten, wie es das Cricket erfordert. Infolgedessen wird der Batsman in Verletzung der ersten Regel des Schlagens gezwungen, den Ball in die Luft zu schmettern («tief zu gehen», wie wir unter Entlehnung des Baseballbegriffs sagen würden), wodurch das Schlagen zum reinen Glücksspiel wird. Folglich wird auch das Fielding verzerrt, weil die Fielder rasch aus ihren Infield-Positionen – Point, Extra Cover, Midwicket und so weiter – an ferne Standorte an der Boundary gezwungen werden, wo sie teilnahmslos herumstehen. Es ist, als wäre Baseball ein Spiel um Home Runs anstatt um Base Hits und die Basemen würden auf Plätze tief im Outfield gestellt. Diese degenerierte Version des Sports – Buschcricket, wie es Chuck mehr als einmal abfällig nannte – fügt dem Spiel einen Schaden zu, der vor allem ästhetischer Natur ist: Der amerikanischen Abart fehlt es an der Schönheit des auf einem Rasen von geeigneten Abmessungen gespielten Cricket, wo die weißgekleideten Infielder, schwanengleich über das weite Oval gleitende Gestalten, immer wieder wie ein Mann ringförmig auf den Batsman zustreben und sich immer wieder auf ihre Ausgangspositionen zurückverteilen, ein sich wiederholender, pulmonaler Rhythmus, als atmete das Feld durch seine leuchtenden Besucher.

Das heißt nicht, dass das New Yorker Cricket keinen Charme besäße. Eines Sommernachmittags vor Jahren saß ich mit Rachel in der Bronx in einem Taxi. Wir waren unterwegs, um Freunde in Riverdale zu besuchen, und wir fuhren den Broadway hinauf, der sich viel weiter nach Norden erstreckt, als mir klar gewesen war.

«Ach! Sieh mal, Liebling», sagte Rachel.

Sie zeigte nach rechts. Unmengen von Cricketspielern wimmelten über ein Stück offener Parklandschaft. Sieben oder acht Spiele mit jeweils elfköpfigen Mannschaften waren auf einem Gelände im Gange, das eigentlich nur groß genug für drei bis vier Spiele war, sodass die diversen Spielfelder, die durch rote Pylone, Trampelpfade, Abfalleimer und Styroporbecher markiert waren, einander auf verwirrende Weise überlappten. Männer in Weiß aus einem Spiel mischten sich unter Männer in Weiß aus einem anderen, eine Fülle von Bowlern ließen gleichzeitig in der typischen windmühlenhaften Bewegung den Arm herumwirbeln, eine Vielzahl von Batsmen schwang zugleich das flache Schlagholz aus Weide, und von milchweißen Sprintern gejagte Bälle flogen in alle Richtungen. Zuschauer umringten die Plätze. Einige saßen unter den Bäumen, die den Park zum Broadway hin säumten; in der Ferne, wo der Rand des Common dicht mit hohen Bäumen bestanden war, hatten sich andere an Picknicktischen zusammengefunden. Kinder wuselten, wie man so sagt, durcheinander. Von unserer erhöhten Warte aus präsentierte sich die Szenerie – der Van Cortlandt Park an einem Sonntag – als fröhlicher Wirrwarr, und während wir vorbeifuhren, sagte Rachel: «Es wirkt wie ein Breughel.» Ich lächelte sie an, weil sie vollkommen recht hatte, und ich weiß noch, dass ich ihr die Hand auf den Bauch legte. Es war Juli 1999. Sie war im siebten Monat mit unserem Sohn schwanger.

Der Tag, an dem ich Chuck kennenlernte, war drei Jahre später. Wir, Staten Island, spielten gegen eine Truppe aus St. Kitts – Kittianer, wie sie heißen, als handelte es sich um Angehörige irgendeines esoterisch-technischen Berufs. Meine Mannschaftskameraden stammten jeweils aus Trinidad, Guyana, Jamaika, Indien, Pakistan und Sri Lanka. In jenem Sommer 2002, als ich nach jahrelanger Abstinenz aus Einsamkeit zum ersten Mal wieder spielte, und im Sommer darauf sah ich außer mir keinen einzigen Weißen auf den Cricketplätzen von New York.

Vor einer Weile hatte die Parkverwaltung in der Südwestecke des Walker Park ein Baseballfeld angelegt, das uns den Platz streitig machte. Cricketspieler durften erst nach Beendigung jedes offiziellen Softballspiels aufs Feld. (Softball, bemerkten meine Mannschaftskameraden und ich mit einem Hauch von Snobismus, war ein Zeitvertreib, bei dem es anscheinend darum ging, volley geworfene Bälle – die einfachsten Bälle, die ein Cricket-Batsman je bekommt – zu treffen und mit Hilfe eines Handschuhs weiche Bälle zu fangen, wozu wenig von der Geschicklichkeit und nichts von dem Mut gehörte, die man braucht, um mit bloßen Händen den steinharten roten Cricketball zu fangen.) Die Partie gegen die Kittianer, die um ein Uhr beginnen sollte, fing erst eine Stunde später an, als die Softballspieler – ältere, übergewichtige Männer, ähnlich wie wir – sich endlich trollten. Mit dieser Verzögerung nahmen auch die Probleme ihren Anfang. Die Kittianer brachten eine große Schar von Fans mit, vielleicht an die vierzig Leute, und die Verspätung machte sie unruhig, weshalb sie sich mit größerer Ausgelassenheit, als es üblich war, zu amüsieren begannen. Eine Gruppe scharte sich um einen Toyota, der am Delafield Place, am Nordrand des Spielfeldes, geparkt war, und die Männer bedienten sich aus einem Kühlbehälter hemmungslos mit alkoholischen Getränken, schrien herum und klopften im Rhythmus des Soca, der penetrant aus den Boxen des Toyota dröhnte, mit Schlüsseln gegen ihre Bierflaschen. Aus Angst vor Beschwerden ging unser Vorsitzender, ein Blazer tragender Mittsiebziger aus Barbados mit Namen Calvin Pereira, zu den Männern hin und sagte lächelnd: «Meine Herren, Sie sind herzlich willkommen, aber ich muss Sie ersuchen, etwas mehr Zurückhaltung zu wahren. Wir möchten keinen Ärger mit der Parkverwaltung. Darf ich Sie bitten, die Musik abzustellen und zu uns aufs Feld zu kommen?» Die Männer fügten sich nach und nach dieser Aufforderung, aber hinterher war man sich darin einig, dass dieser Vorfall zu der Konfrontation beitrug, deretwegen der Nachmittag allen Anwesenden stets in Erinnerung bleiben wird.

Vor Beginn des Spiels bildeten wir auf Geheiß unseres Mannschaftskameraden Ramesh einen Kreis, um zu beten. Die Arme um die Schultern unserer jeweiligen Nebenleute geschlungen, drängten wir uns gebückt zusammen – nominell drei Hindus, drei Christen, ein Sikh und vier Moslems. «O Herr», sagte der Reverend Ramesh, wie wir ihn nannten, «wir danken Dir dafür, dass Du uns heute zu diesem Freundschaftsspiel zusammengeführt hast. Wir bitten Dich, uns während des Spiels vor Verletzungen zu bewahren und uns fit zu halten. Wir bitten Dich um mildes Wetter. Wir bitten Dich um Deinen Segen für dieses Spiel, o Herr.» Laut in die Hände klatschend lösten wir uns aus dem Kreis und begaben uns aufs Spielfeld.

Die Männer aus St. Kitts waren etwas über zwei Stunden am Schlag. Während ihres Innings produzierten ihre Fans von der östlichen Boundary aus, wo sie im Laubschatten beieinanderstanden, aus Pappbechern Rum tranken und Red Snapper und Hähnchen vom Grill aßen, unentwegt das übliche Getöse aus Gelächter, Zwischenrufen und Witzeleien. «Hau den Ball!», brüllten sie und: «Der wirft doch!», oder sie hoben die Arme zu der Vogelscheuchen-Haltung, die einen Wide Ball anzeigt: «Das war ein Wide, Schiedsrichter!» Dann kamen wir an den Schlag. Während das Innings andauerte, das Spiel enger wurde und immer mehr Rum durch die Kehlen rann, ging bei dem Toyota, wo sich abermals ein paar Männer versammelt hatten, der Musiklärm wieder los, und das Gebrüll der Zuschauer wurde emotionsgeladener. In dieser für das New Yorker Cricket keineswegs unüblichen Atmosphäre gewann das Geschehen auf dem Spielfeld und abseits davon immer mehr an Aggressivität. Von einem bestimmten Augenblick an erlagen die Besucher dem für Cricketspieler in dieser Stadt offenbar niemals fern liegenden Verdacht, es sei eine Verschwörung im Gange, sie um den Sieg zu bringen, worauf die Einsprüche der Fielder («Wieso denn das, Schiedsrichter? Schiri!») etwas Erbittertes, Streitlustiges annahmen und es beinahe zu einer Prügelei zwischen einem im Deep stehenden Fielder und einem Zuschauer kam, der etwas gesagt hatte.

Es überraschte mich daher nicht, dass ich, als ich mit Schlagen an die Reihe kam, drei Bouncer hintereinander bekam, wobei der letzte zu schnell für mich war und mir gegen den Helm knallte. Es folgten erboste Rufe meiner Mannschaftskameraden – «Wie bist du denn drauf, Mann?» –, und an dieser Stelle sah sich der Schiedsrichter zum Eingreifen verpflichtet. Er trug einen Panamahut, und sein weißer Schiedsrichterkittel verlieh ihm das Aussehen eines Mannes, der ein wichtiges Laborexperiment durchführt – was er auf seine Weise auch tat. «Halten Sie sich an die Regeln», sagte Chuck Ramkissoon dem Bowler in aller Ruhe. «Ich verwarne Sie zum letzten Mal: Noch ein solcher Ball, und Sie sind draußen.»

Abgesehen davon, dass er auf den Boden spuckte, zeigte der Bowler keinerlei Reaktion. Er kehrte an seinen Platz zurück, nahm Anlauf und warf abermals einen Throat Ball. Unter empörtem Gebrüll und Gegengebrüll von der Boundary trat Chuck auf den Kapitän der Feldmannschaft zu. «Ich habe den Bowler verwarnt», sagte Chuck. «Und er hat die Verwarnung missachtet. Er bowlt nicht mehr.» Die anderen Fielder kamen herbeigerannt und rückten Chuck lautstark auf den Leib. «Wie kommst du dazu? Du hast ihn überhaupt nicht verwarnt.» Ich machte Anstalten, mich einzumischen, aber Umar, mein Battingpartner, hielt mich zurück. «Du bleibst hier. Es ist immer dasselbe mit diesen Leuten.»

Dann, während die Auseinandersetzung auf dem Feld und unter den Zuschauern weiterging – «Du bescheißt uns, Schiri! Du bescheißt uns!» –, wurde ich auf eine Gestalt aufmerksam, die langsam in Richtung der geparkten Autos ging. Ich behielt die Person, einen Mann, im Auge, weil es etwas Mysteriöses hatte, dass er in einem so dramatischen Augenblick zu gehen beschloss. Er hatte es offenbar nicht eilig. Gemächlich öffnete er die Tür eines Wagens, beugte sich hinein, kramte einige Augenblicke lang darin herum, richtete sich dann wieder auf und schloss die Tür. Er schien etwas in der Hand zu halten, während er zum Spielfeld zurückschlenderte. Die Leute fingen an zu schreien und wegzulaufen. Eine Frau kreischte. Meine an der Boundary beieinanderstehenden Mannschaftskameraden machten sich in alle Richtungen davon, manche auf die Tennisplätze, andere hinter Bäume. Inzwischen hatte der Spazierschritt des Mannes etwas leicht Unsicheres. Mir kam der Gedanke, dass er stockbetrunken war. «Nicht, Tino», rief jemand.

«Ach du Scheiße», sagte Umar und setzte sich in Richtung Baseballraute in Bewegung. «Lauf, lauf.»

Doch ich, von diesem unwirklich herantrödelnden Bewaffneten in gewisser Weise gelähmt, blieb, wo ich war und umklammerte fest mein Gunn & Moore-Maestro-Schlagholz. Unterdessen wichen die Fielder zurück, die Arme in panischem Flehen halb erhoben. «Leg das Ding weg, leg das Ding weg, Mann», sagte einer von ihnen. «Tino! Tino!», brüllte eine Stimme. «Komm zurück, Tino!»

Was Chuck anging, so stand er mittlerweile allein. Das heißt, abgesehen von mir. Ich stand ein paar Meter entfernt. Das erforderte von meiner Seite keinen Mut, denn ich empfand nichts. Ich erlebte das Geschehen als eine Art Leere.

Der Mann blieb etwa drei Meter von Chuck entfernt stehen. Er hielt den Revolver schlaff in der Hand. Er sah mich, dann wieder Chuck an. Er war sprachlos, und er schwitzte. Er versuchte, wie Chuck hinterher berichten sollte, die Logik seiner Situation zu verstehen.

Scheinbar lange Zeit standen wir drei so da. Ein Containerschiff glitt geräuschlos durch die Hintergärten der Häuser am Delafield Place.

Chuck machte einen Schritt vorwärts. «Verlassen Sie das Spielfeld, Sir», sagte er mit fester Stimme. Er wies, die Geste eines Saaldieners, mit der flachen Hand in Richtung Clubhaus. «Bitte verlassen Sie unverzüglich den Platz. Sie stören das Spiel. Mannschaftskapitän», sagte Chuck laut und wandte sich dem Kapitän der Kittianer zu, der ein kurzes Stück entfernt stand, «bitte begleiten Sie diesen Herrn vom Spielfeld.»

Der Kapitän trat zögernd näher. «Ich komme, Tino», rief er. «Bin direkt hinter dir. Mach jetzt keinen Blödsinn.»

«Keine Sorge», murmelte Tino. Er wirkte völlig erschöpft. Er ließ den Revolver fallen und ging langsam und kopfschüttelnd vom Feld. Nach kurzer Pause wurde das Spiel fortgesetzt. Niemand sah irgendeinen Grund, die Polizei zu rufen.

Als das Spiel zu Ende war, kamen beide Teams bei dem alten Clubhaus zusammen, tranken gemeinsam Coors Light und Whiskey Cola, aßen Chinesisches aus Styroporschalen und redeten in ernstem Ton über das Vorgefallene. Irgendwer bat um Ruhe, und Chuck Ramkissoon trat nach vorn in die Mitte der Versammlung.

«Wir haben in der englischen Sprache einen Ausdruck», sagte er, während unter den Spielern Schweigen eintrat, «und dieser Ausdruck lautet, ‹nicht Cricket›. Wenn wir etwas missbilligen, sagen wir: ‹Es ist nicht Cricket.› Wir sagen nicht: ‹Es ist nicht Baseball.› Oder: ‹Es ist nicht Football.› Wir sagen: ‹Es ist nicht Cricket.› Das macht dem Spiel, das wir spielen, Ehre, und es macht uns Ehre.» Mittlerweile war jegliches Geplauder verstummt. Den Blick feierlich auf unsere Füße gesenkt, umstanden wir den Sprecher. «Aber mit dieser Ehre geht eine Verantwortung einher. Sehen Sie», sagte Chuck und deutete auf das Clubwappen auf dem T- Shirt eines Spielers von Staten Island. «LUDE LUDUM INSIGNIA SECUNDARIA, heißt es hier. Ich kann zwar kein Latein, aber wie ich höre, bedeutet es, und Sie werden mich gewiss korrigieren, Herr Vorsitzender, wenn ich mich irre» – Chuck nickte unserem Clubvorsitzenden zu –, «es bedeutet ‹Gewinnen ist nicht alles. Es ist nur ein Spiel.› Spiele aber sind wichtig. Sie stellen uns auf die Probe. Sie lehren uns Kameradschaft. Sie machen Spaß. Cricket jedoch ist mehr als jede andere Sportart, so möchte ich sagen» – Chuck hielt effektvoll inne –, «eine Lektion in Höflichkeit. Wir alle wissen das; ich muss nichts weiter darüber sagen.» Ein paar Köpfe nickten. «Noch etwas. Wir spielen dieses Spiel in den Vereinigten Staaten. Das ist für uns ein schwieriges Umfeld. Wir spielen, wo wir können und wo immer man uns lässt. Hier im Walker Park haben wir Glück; wir haben Umkleideräume, die wir mit Fremden und Passanten teilen. Woanders müssen wir uns meist einen Baum oder einen Busch suchen.» Ein, zwei Zuhörer wechselten Blicke. «Erst heute wieder», fuhr Chuck fort, «haben wir später angefangen, weil die Baseballspieler auf diesem Platz Vorrang vor uns haben. Und jetzt, wo unser Spiel zu Ende ist, müssen wir draußen stehen und unsere Getränke in braunen Papiertüten verstecken. Es spielt keine Rolle, dass wir seit über hundert Jahren jedes Jahr hier im Walker Park gespielt haben. Es spielt keine Rolle, dass dieser Platz als Cricketplatz angelegt wurde. Gibt es in dieser Stadt auch nur eine gute Cricketanlage? Nein. Nicht eine einzige. Es spielt keine Rolle, dass im Raum New York über einhundertfünfzig Clubs spielen. Es spielt keine Rolle, dass Cricket die bedeutendste, am schnellsten wachsende mit Schläger und Ball ausgeübte Sportart der Welt ist. Nichts davon spielt eine Rolle. In diesem Land sind wir nirgendwo. Wir sind ein Witz. Cricket? Wie komisch. Wir werden also nur geduldet. Und wenn wir aus der Reihe tanzen, glauben Sie mir, dann ist es vorbei mit der Duldung. Das bedeutet», sagte Chuck und hob die Stimme, während sich Gemurmel, Witzeleien und Gekicher in seinem Publikum zu erheben begannen, «das bedeutet, dass wir eine zusätzliche Verantwortung tragen, das Spiel richtig zu spielen. Wir müssen uns beweisen. Wir müssen unseren Gastgebern zeigen, dass diese merkwürdig aussehenden Burschen etwas betreiben, was sich lohnt. Ich sage ‹zeigen›. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort verwende. Jeden Sommer erobern Hunderte von Cricketspielern die Parks dieser Stadt, aber irgendwie bemerkt es niemand. Es ist, als wären wir unsichtbar. Nun ist das nichts Neues, jedenfalls nicht für diejenigen von uns, die schwarz oder braun sind. Und was diejenigen angeht, die es nicht sind» – Chuck trug meiner Anwesenheit mit einem Lächeln Rechnung –, «so werden sie mir hoffentlich verzeihen, wenn ich sage, dass ich die Leute manchmal frage: ‹Wollen Sie einmal erleben, wie es ist, in diesem Land ein Schwarzer zu sein? Dann ziehen Sie sich die weiße Kleidung des Cricketspielers an. Ziehen Sie Weiß an, um sich schwarz zu fühlen.›» Die Leute lachten, hauptsächlich wohl aus Verlegenheit. Einer meiner Mannschaftskameraden streckte mir die Faust entgegen, und ich versetzte ihr einen sanften Schlag. «Aber das macht uns nichts aus, solange wir nur spielen können, nicht wahr? Lasst uns einfach in Ruhe, wir schaffen das schon. Nicht wahr? Aber ich sage, wir müssen eine positivere Haltung einnehmen. Ich sage, wir müssen den uns gebührenden Platz in diesem wunderbaren Land beanspruchen. Cricket hat in den Vereinigten Staaten nämlich eine lange Geschichte. Benjamin Franklin höchstpersönlich war Cricketspieler. Aber das nur nebenbei», sagte Chuck rasch, denn seine Rede drohte im mittlerweile laut gewordenen Stimmengewirr der Spieler unterzugehen. «Wir wollen einfach dankbar sein, dass alles gut ausgegangen ist und dass heute das Cricket gewonnen hat.»

Hier verstummte der Schiedsrichter, und es gab spärlichem Applaus; und bald darauf brach alles nach Hause auf – nach Hoboken, Passaic, Queens, Brooklyn und in meinem Fall Manhattan. Ich nahm die Staten Island Ferry, die bei dieser Gelegenheit die John F. Kennedy war; und an Bord dieses riesigen, orangefarbenen Potts lief ich Chuck Ramkissoon abermals über den Weg. Ich erspähte ihn auf dem Vorderdeck, zwischen den Touristen und Romantikern, die von den berühmten Sehenswürdigkeiten der New York Bay gefesselt waren.

Ich kaufte mir ein Bier und setzte mich in den Salon, wo auf einem Sims ein Taubenpaar saß. Nach einigen unerträglichen Minuten in Gesellschaft meiner Gedanken hob ich meine Tasche auf und ging nach vorn zu Chuck.

Ich konnte ihn nicht finden. Ich wollte gerade kehrtmachen, als ich bemerkte, dass ich ihn direkt vor mir hatte, verdeckt von der Frau, die er gerade küsste. Zutiefst verlegen, versuchte ich, den Rückzug anzutreten, ohne ihn auf mich aufmerksam zu machen, aber wenn man eins neunzig groß ist, sind bestimmte Manöver nicht leicht zu bewerkstelligen.

«Ach, hallo», sagte Chuck. «Schön, Sie zu sehen. Meine Liebe, das ist –»

«Hans», sagte ich. «Hans van den Broek.»

«Tag», sagte die Frau und zog sich in Chucks Arme zurück. Sie war Anfang vierzig, mit blonden Locken und kräftigem Kinn. Sie wedelte mir flüchtig mit den Fingern einer Hand zu.

«Erlauben Sie mir, mich richtig vorzustellen», sagte Chuck. «Chuck Ramkissoon.» Wir gaben uns die Hand. «Van den Broek», sagte er, dem Namen nachlauschend. «Südafrikaner?»

«Ich bin aus Holland», sagte ich entschuldigend.

«Holland? Klar, warum nicht.» Er war natürlich enttäuscht. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn ich aus dem Land der Cricket-Stars Barry Richards, Allan Donald und Graeme Pollock gekommen wäre.

Ich sagte: «Und Sie sind von …?»

«Hier», versicherte er. «Aus den Vereinigten Staaten.»

Seine Freundin stieß ihn mit dem Ellbogen an.

«Was soll ich denn sagen?», fragte Chuck.

«Trinidad», sagte die Frau und betrachtete ihn stolz. «Er ist aus Trinidad. »

Ich machte eine linkische Bewegung mit meiner Bierdose. «Hören Sie, ich lasse Sie beide jetzt allein. Ich wollte bloß ein bisschen frische Luft schnappen.»

Chuck sagte: «Nein, nein, nein. Sie bleiben hier.»

Seine Begleiterin sagte zu mir: «Waren Sie heute auch bei dem Spiel? Er hat mir erzählt, was passiert ist. Heftig.»

Ich sagte: «Wie er damit umgegangen ist, war schon beeindruckend. Und das war eine tolle Rede, die Sie gehalten haben.»

«Ich habe ja Übung», sagte Chuck und lächelte seine Freundin an.

Sie knuffte ihn vor die Brust und sagte: «Übung im Redenhalten oder Übung mit Situationen, in denen es um Leben und Tod geht?»

«Beides», sagte Chuck. Sie lachten miteinander, und natürlich kam mir der Gedanke, dass sie ein ungewöhnliches Paar waren: sie Amerikanerin, weiß, zierlich und mit hellem Haar; er ein korpulenter, zehn Jahre älterer Einwanderer mit sehr dunkler Haut – wie Coca-Cola, würde er sagen. Seine Hautfarbe kam von der Familie seiner Mutter, die von irgendwo in Südindien stammte – Madras, wie Chuck argwöhnte. Er war der Nachkomme von Kontraktarbeitern und besaß wenig gesicherte Informationen über solche Dinge.

In der Bucht fand gerade eine Veranstaltung für Traditionssegler statt. Um Ellis Island und dahinter drängten sich Schoner, deren Leinwand sich in der stillen Luft kaum bauschte. «Ist das nicht eine herrliche Überfahrt?», sagte Chucks Freundin. Wir glitten an einem der Schiffe, einem Wirrwarr aus Masten, Tauen und Segeln, vorbei, und sie und Chuck erwiderten zusammen mit anderen Passagieren das Winken der Segler.

Chuck sagte: «Siehst du das Segel da? Das dreieckige Segel ganz oben? Das ist das Skysegel. Wenn es nicht das Mondsegel ist. Mondsegel oder Skysegel, eins von beiden.»

«Bist du jetzt der große Schiffsexperte?», sagte seine Freundin. «Gibt es eigentlich irgendwas, wo du dich nicht auskennst? Na schön, du Schlauberger, was ist das Backstag? Oder der Besan. Zeig mir einen Besan, wenn du so schlau bist.»

«Du bist ein Besan», sagte Chuck und schlang den Arm um sie. «Du bist mein Besan.»

Die Fähre wurde langsamer, während wir uns Manhattan näherten. Im Schatten der aneinandergedrängten Türme war das Wasser pflaumenfarben. Passagiere strömten aus dem Salon der Fähre und füllten das Deck. Das Schiff stieß an die Holzfender des Terminals und kam zum Stehen. Alle gingen im Pulk von Bord in den höhlenartigen Terminal, sodass ich, der ich meinen Cricketsarg zu schleppen hatte, von Chuck und seiner Freundin getrennt wurde. Erst als ich die aus dem Terminal führende Rampe hinunterging, sah ich sie wieder, wie sie händchenhaltend in Richtung Battery Park spazierten.

Ich nahm mir ein Taxi und fuhr geradewegs nach Hause. Ich war müde. Was Chuck anging, so interessierte er mich zwar, aber er war fast zwanzig Jahre älter als ich, und meine Vorurteile ordneten ihn, diesen kauzigen, sich als Schiedsrichter betätigenden Redner, meinem exotischen Cricketzirkel zu, der keinerlei Berührungspunkte mit dem Umständen meines Alltagslebens aufwies.

Diese Umstände waren, würde ich sagen, unerträglich. Es war fast ein Jahr her, dass meine Frau angekündigt hatte, sie werde New York verlassen und mit Jake nach London zurückkehren. Das geschah eines Nachts im Oktober, als wir in der neunten Etage des Hotel Chelsea nebeneinander im Bett lagen. Wir hatten uns seit Mitte September dort verkrochen und blieben, wie von einer Art Lähmung befallen, auch dann noch dort wohnen, als uns die Behörden längst die Erlaubnis erteilt hatten, in unser Loft in Tribeca zurückzukehren. Unser Hotelapartment hatte zwei Schlafzimmer, eine Kochnische und einen Blick auf die Spitze des Empire State Building. Und es hatte eine außergewöhnliche Akustik: Ein in den frühen Morgenstunden in ein Schlagloch krachender Lieferwagen hörte sich an wie eine Explosion, und das wahnsinnige Geheul eines vorbeifahrenden Motorrades führte einmal dazu, dass Rachel sich vor Schreck übergab. Rund um die Uhr rasten Krankenwagen mit einer schluchzenden Eskorte von Polizeimotorrädern auf der West Twenty-third Street ostwärts. Manchmal verwechselte ich das Schreien der Sirenen mit den nächtlichen Schreien meines Sohnes. Dann sprang ich aus dem Bett, ging in sein Zimmer und küsste ihn hilflos, obwohl ihn mein stoppeliges Gesicht manchmal weckte und ich bei ihm bleiben und ihm den winzigen, schreckensstarren Rücken streicheln musste, bis er wieder eingeschlafen war. Hinterher schlüpfte ich dann hinaus auf den Balkon und stand dort wie ein Wächter. Die Fahlheit der sogenannten Stunden der Dunkelheit war bemerkenswert. Genau nördlich des Hotels schimmerte eine Aufeinanderfolge mehrerer Querstraßen, als dämmerte jeder ihr eigener Morgen. Die Hecklichter, das grelle Gleißen verlassener Bürogebäude, die erleuchteten Ladenfassaden: All dieser Lichtmüll war zu einer strahlenden Atmosphäre geläutert, die als flacher Silberhügel über Midtown lag und mir den wahnsinnigen Gedanken eingab, über New York sei die letzte Dämmerung angebrochen. Wenn ich dann ins Bett zurückkehrte, wo Rachel wie schlafend lag, drehte ich mich auf meine Seite und stellte fest, dass sich meine Gedanken zwanghaft um Vorbereitungen für eine plötzliche Flucht aus der Stadt drehten. Die Liste der wesentlichen Habseligkeiten war kurz – Pässe, eine Schachtel mit Fotos, die Spielzeugeisenbahn meines Sohnes, etwas Schmuck, der Laptop, eine Auswahl von Rachels Lieblingsschuhen und -kleidern, ein fester Umschlag mit offiziellen Dokumenten –, und letzten Endes waren auch diese Stücke entbehrlich. Selbst ich war entbehrlich, wie ich mit einem merkwürdigen Gefühl des Trostes erkannte; und binnen kurzem steckte ich mitten in einem immer wiederkehrenden Traum, in dem ich mich in einer U-Bahn über eine tickende Vorrichtung warf und auf diese Weise mein Leben opferte, um das meiner Familie zu retten. Als ich Rachel von meinem Albtraum erzählte – und als solcher konnte er gelten, da die geträumte Bombe jedes Mal explodierte und mich aufweckte –, nahm sie gerade vor dem Badezimmerspiegel irgendeine kleine Änderung an ihrer Frisur vor. Seit ich sie kannte, trug sie ihr Haar kurz, fast wie das eines Jungen. «Glaub ja nicht, dass du so leicht davonkommst», sagte sie und schob sich an mir vorbei ins Schlafzimmer.

Sie hatte ihre eigenen Ängste, besonders das instinktive Gefühl, dass der Times Square, wo die Anwaltskanzlei lag, in der sie arbeitete, Schauplatz des nächsten Angriffs sein würde. Die U-Bahn-Station Times Square bedeutete für sie eine besondere Zerreißprobe. Jedes Mal, wenn ich einen Fuß in diese provisorische Betonunterwelt setzte – ich musste dort ebenfalls aussteigen, wenn ich ins Büro ging, wo ich normalerweise um sieben Uhr morgens erschien, zwei Stunden bevor Rachel ihren Arbeitstag begann –, schmeckte ich ihre Angst. Endlos wie Eschers dahintrottende Gestalten schoben sich Menschenschlangen die Passagen und Laufgänge hinauf und hinab. Nackte Glühbirnen hingen an den tiefliegenden Trägern, und temporäre Trennwände, Holzrampen und handgeschriebene Wegweiser zeigten an, dass um uns herum ein verborgener, unberechenbarer Konstruktions- oder Zerstörungsprozess im Gange war. Die unergründlich katastrophische Atmosphäre wurde noch gesteigert durch das in einer der Haupthöhlen der Station stets gegenwärtige Schauspiel, das ein mit einer lebensgroßen Puppe tanzender, kleiner Hispanoamerikaner bot. Ganz in Schwarz gekleidet, hielt der Mann seine leblose Partnerin mit grotesker Inbrunst gepackt, schwitzte, stolzierte und schlurfte sich durch eine Serie von – was weiß ich? – Foxtrotts, Tangos, Fandangos und Paso dobles und ließ, die Augen stets fest geschlossen, die an ihn geschmiegte Puppe zu den Bewegungen der Musik hingebungsvoll zucken. Passanten blieben stehen und glotzten. Hier ging etwas Unheilvolles vor sich – etwas, das über die im feuchten Gesicht des Mannes erkennbare ökonomische und künstlerische Verzweiflung, ja selbst über die sexuelle Perversität seiner Nummer hinausging. Die Puppe hatte etwas damit zu tun. Sie war mit Händen und Füßen an Hände und Füße ihres Herrn gefesselt. Sie trug einen kurzen, aufreizenden schwarzen Rock, und ihr Haar war schwarz und widerspenstig, nach Art eines Zigeunermädchens in einem Comic. Ihrem Kopf war ein grobes Gesicht aufgemalt, was ihr einen leeren, unerforschlichen Blick verlieh. Obwohl sie körperlich auf die gekonnten Impulse ihres Partners reagierte – wenn er ihr die Hand auf den Hintern legte, durchlief sie ein Schauer der Ekstase –, blieb das Gesicht ein Nebel. Seine Leere war ohne Anhalt, endlos, und doch war dieser Mann unverhohlen in ihren Bann geschlagen … Zweifellos befand ich mich in einem ungesunden Gemütszustand, denn je öfter ich die Darbietung miterlebte, desto verstörter wurde ich. Ich kam an einen Punkt, an dem ich nicht mehr imstande war, an dem Duo vorbeizugehen, ohne einen Anflug von Furcht zu verspüren, und während sie mich zu überwältigen drohte, eilte ich die Treppe zum Times Square hinauf. Sofort ging es mir besser. Entgegen der Mode gefiel mir der Times Square in seiner neuesten Inkarnation. Ich hatte nichts gegen das Disney-Sicherheitscorps, das ESPN Zone, die herumbummelnden Touristen oder die vor dem MTV-Studio drängelnden Jugendlichen. Und während sich andere von dem dort herrschenden Ansturm auf die Sinne verspottet und verkleinert vorkamen und in der mählichen Fließbewegung der Nachrichtenticker, den von Vinyl-Anzeigetafeln herabschauenden Zwanzigmeter-Gesichtern und dem schreienden Geflimmer der Reklamen für Getränke und Broadway-Musicals Böswilligkeit oder prometheische Unverschämtheit entdeckten, betrachtete ich diese Schimmer und Dünste, wie man etwa die Halsfedern bestimmter Tauben der Stadt betrachten könnte – als natürliche, bescheidene Quellen eines irisierenden Lichts. (Es war Chuck, der mich einmal am Broadway darauf hinwies, dass sich die graue Masse der Felsentaube, die exakt die Farbtöne des Bürgersteigbetons spiegelt und ein Streifenmuster von asphaltfarbenen Rückenfedern aufweist, grundlos zu einem purpurfarbenen Schillern verjüngt.) Vielleicht empfinde ich infolge meiner Arbeit Firmen – selbst jene mit über dem Times Square flammenden Riesenbildschirmen – als verletzliche, bedürftige Kreaturen, die ein Recht auf ihre Zurschaustellungen von Kraft haben. Andererseits aber neige ich dazu, wie Rachel hervorgehoben hat, meine Empfindsamkeiten auf das falsche Objekt zu richten.

Auf ihrer Seite im Dunkeln liegend, sagte Rachel: «Ich habe mich entschieden. Ich gehe mit Jake nach London. Morgen rede ich mit Alan Watson über eine Beurlaubung.»

Wir hatten einander den Rücken zugekehrt. Ich rührte mich nicht. Ich sagte nichts.

«Ich sehe keine andere Möglichkeit», sagte Rachel. «Es ist einfach nicht fair unserem Kleinen gegenüber.»

Ich blieb stumm. Rachel sagte: «Es ist mir eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, zusammenzupacken und nach Tribeca zurückzugehen. Und was dann? Wieder anfangen, als wäre nichts geschehen? Wozu? Damit wir diesen tollen New Yorker Lebensstil pflegen können? Damit ich weiter jeden Tag mein Leben riskieren kann, um einen Job zu machen, der mich von meinem Sohn fernhält? Wo wir noch nicht einmal das Geld brauchen? Wo er mir noch nicht einmal mehr Spaß macht? Das ist doch verrückt, Hans.»

Ich spürte, wie meine Frau sich aufsetzte. Es sei ja nur für eine Weile, sagte sie mit leiser Stimme. Bloß um die Dinge wieder in eine Perspektive zu rücken. Sie werde zu ihren Eltern ziehen und Jake Zuwendung geben. Er brauche das. So zu leben, in einem beschissenen Hotel, in einer durchgedrehten Stadt, tue ihm nicht gut: ob mir aufgefallen sei, wie er in letzter Zeit klammere? Ich könne alle vierzehn Tag hinüberfliegen; und dann gebe es ja auch noch das Telefon. Sie zündete sich eine Zigarette an. Nach einer Unterbrechung von drei Jahren hatte sie wieder zu rauchen angefangen. Sie sagte: «Uns würde es vielleicht auch guttun. »

Erneut trat Schweigen ein. Ich fühlte mich vor allem müde. Müdigkeit: Wenn es ein ständiges Symptom der Krankheit in unserem Leben gab, so war es die Müdigkeit. Bei der Arbeit waren wir unermüdlich; zu Hause überforderte uns schon die kleinste lebhafte Geste. Morgens erwachten wir mit einer bösartigen Erschöpfung, die sich über Nacht nur aufgefrischt zu haben schien. Abends, nachdem Jake ins Bett gebracht worden war, aßen wir stumm Brunnenkresse und durchscheinende Nudeln, die aus der Packung zu nehmen wir beide kaum die Kraft fanden, dösten abwechselnd in der Badewanne und schafften es nicht, für die Dauer einer Fernsehsendung wach zu bleiben. Rachel war müde, und ich war müde. Ein banaler Zustand, ja – aber unsere Probleme waren banal, das Zeug, das in Frauenzeitschriften steht. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass irgendwann jedes Leben in die Ratgeberspalten von Frauenmagazinen eingeht.

«Was meinst du dazu? Hans, sag irgendwas, Herrgott nochmal.»

Ich wandte ihr immer noch den Rücken zu. Ich sagte: «In London ist es auch nicht sicher.»

«Aber es ist sicherer, Hans», sagte Rachel, fast bedauernd. «Es ist sicherer.»

«Dann komme ich mit», sagte ich. «Wir gehen alle.»

Es knisterte leise, als sie ihre Zigarette ausdrückte. «Wir wollen nicht zu viele große Entscheidungen treffen», sagte meine Frau. «Sonst bereuen wir es vielleicht noch. In ein, zwei Monaten denken wir klarer.»

Ein Großteil der darauffolgenden Tage und Nächte stand im Zeichen quälender Emotionen, Alternativen und Diskussionen. Es ist wirklich furchtbar, wenn Fragen von Liebe, Familie und Zuhause sich nicht mehr beantworten lassen.

Wir sprachen darüber, dass Rachel ihren Job aufgeben oder auf Teilzeit gehen könne, und wir sprachen über einen Umzug nach Brooklyn, Westchester oder gar – was soll’s – New Jersey. Aber damit war das Problem Indian Point nicht gelöst. Offenbar gab es an einem Ort namens Indian Point, nur etwa fünfzig Kilometer entfernt im Westchester County, ein Atomkraftwerk. Falls dort etwas Schlimmes passierte, so informierte man uns ständig, würde der «radioaktive Niederschlag» – was immer das sein mochte – wahrscheinlich auf uns herabregnen. (Indian Point: Schon der Name weckte die frühesten, unheilbarsten Ängste.) Dann war da die Frage der schmutzigen Bomben. Offenbar konnte jeder Schwachkopf eine schmutzige Bombe bauen und sie in Manhattan hochgehen lassen. Wie wahrscheinlich war das? Keiner wusste es. Überhaupt schien nur sehr wenig von irgendetwas verständlich oder gewiss zu sein, und New York selbst – dieser ideale Quell großstädtischer Zerstreuung, die als Reaktion auf die größten Sinnlosigkeiten dient – nahm etwas Furchteinflößendes, Monströses an, dessen Realität sogar einen Plato hätte irremachen können. Wie ich es irrelevanterweise analysierte, versuchten wir einen, so könnte man es vielleicht nennen, historischen Fehler zu vermeiden. Das heißt, wir versuchten zu verstehen, ob wir uns – wie die europäischen Juden in den Dreißigern oder die letzten Bürger von Pompeji – in einer präapokalytischen Situation befanden oder ob unsere Situation lediglich apokalypsennah war, wie die der Bewohner von New York, London, Washington und auch Moskau zur Zeit des Kalten Krieges. In meiner Angst rief ich Rachels Vater Charles Bolton an und fragte ihn, wie er mit der Drohung der nuklearen Vernichtung umgegangen sei. Ich wollte glauben, dass diese historische Episode, wie jene urzeitlichen Verheerungen, die eine geologisch aufschlussreiche Staubschicht auf den Meeresböden abgelagert haben, die Überlebenden mit speziellen Informationen versehen hatte.

Charles, glaube ich, war verwirrt – sowohl vom Gehalt meiner Frage als auch davon, dass ich beschlossen hatte, ihr mit seiner Hilfe nachzugehen. Viele Jahre zuvor war mein Schwiegervater der Rolls-Royce fahrende Finanzdirektor eines britischen Großkonzerns gewesen, der unter skandalösen Umständen zusammengebrochen war. Von seinem darauffolgenden Bankrott hatte er sich nie ganz erholt, und er schlich in der altmodischen Überzeugung, dass er sein Pulver verschossen hatte, mit einem reuigen, leicht gekränkten Lächeln im Haus herum. Alle finanziellen und häuslichen Vollmachten lagen nun bei seiner Frau, die als Begünstigte diverser Trusts und Erbschaften damit betraut war, die Familie zu ernähren, und während die kleine Rachel aufwuchs, entstand im Haus eine Achse weiblicher Macht, von deren Wirkungskraft der einzige Mann ausgeschlossen war. Vom frühesten Beginn unserer Bekanntschaft an pflegte Charles in höflich von Mann zu Mann gehender Frage eine Augenbraue zu heben, um vorzuschlagen, wir sollten uns, wie er es nannte, auf eine gemütliche Halbe in den örtlichen Pub verziehen. Er war und ist bis heute ein makellos gekleideter und höchst liebenswerter, Pfeife rauchender Engländer.

«Ich weiß nicht recht, ob ich dir groß helfen kann», sagte er. «Man hat einfach weitergemacht und das Beste gehofft. Wir haben keine Bunker im Garten gebaut und sind auch nicht in Richtung Berge gerannt, wenn du das meinst.» Weil er begriff, dass ich mehr von ihm hören wollte, fügte er hinzu: «Ich habe tatsächlich an die Abschreckung geglaubt, und das hat vermutlich geholfen. Aber diese Leute sind etwas ganz anderes. Man weiß einfach nicht, was sie denken.» Ich hörte, wie er gewichtig seine Pfeife ausklopfte. «Wahrscheinlich wird ihnen das, was passiert ist, Auftrieb geben, meinst du nicht auch?»

Kurzum, es war nicht zu leugnen, dass New York möglicherweise eine weitere Katastrophe bevorstand und dass London wahrscheinlich sicherer war. Rachel hatte recht; oder sie hatte zumindest die Vernunft auf ihrer Seite, was für unsere Diskussion hypothetischer Fälle – dies die Struktur der meisten Auseinandersetzungen mit Rachel – entscheidend war. Nach dem mythischen Bild, das sie von mir hatte, war ich, wie sie mit einer Miene zu verkünden pflegte, als habe sie soeben das Komischste auf der Welt entdeckt, ein Rationalist. Sie fand diese Eigenschaft bei mir attraktiv: meine nüchterne holländische Art, die Benutzung des Wortes «ergo» im Gespräch. «Ergonomie», antwortete sie einmal jemandem, der sich erkundigt hatte, was ich beruflich machte.

Eigentlich war ich Equities-Analyst bei M----, einer Handelsbank mit einem riesigen Maklergeschäft. Zur Zeit unserer Vertreibung in das Hotel hatte die Analystenbranche begonnen, einiges von ihrem Glanz einzubüßen, was sicher daran lag, dass einige ihrer Angehörigen einen übertriebenen Status genossen; und bald darauf bekam unsere Tätigkeit sogar etwas leicht Anrüchiges. Jeder, der mit den Finanznachrichten der letzten paar Jahre oder auch nur mit der Titelseite der New York Post vertraut ist, erinnert sich vielleicht an die Skandale, die bestimmte Insidergeschäfte an den Tag brachten, und ich könnte mir vorstellen, die Namen Jack B. Grubman und Henry Blodget kommen einer ganzen Reihe sogenannter gewöhnlicher Investoren noch immer bekannt vor. Ich war in diese Kontroversen nicht persönlich verwickelt. Blodget und Grubman arbeiteten auf dem Sektor Telekommunikation und Technologie; ich analysierte Öl- und Gasunternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung, und außerhalb der Branche wusste kein Mensch, wer ich war. Innerhalb der Branche geriet ich gerade ansatzweise in den Ruf eines Gurus: An dem Freitag, an dem Rachel ihre Absicht kundtat, nach London abzureisen, setzte mich der Institutional Investor auf meinem Sektor auf Platz vier der Rangliste – verglichen mit dem Vorjahr eine gewaltige Verbesserung um sechs Plätze. Zur Feier dieser Auszeichnung wurde ich von einigen Leuten aus dem Büro in eine Bar in Midtown geschleppt: meiner Sekretärin, die nach einem Drink ging; zwei Energie-Analysten namens Appleby und Rivera; und ein paar Typen vom Verkauf. Meine Kollegen waren über meine Leistung zugleich erfreut und verstimmt. Einerseits war sie ein Ruhmesblatt für die Bank und strahlte damit auch auf sie ab; andererseits erntete den Ruhm letzten Endes nur ich – und die Möglichkeiten, Ruhm zu ernten, sowie die damit einhergehenden finanziellen Gratifikationen waren nicht unbegrenzt. «Ich trinke diesen Scheiß ja furchtbar ungern», sagte mir Rivera, während er sich aus der fünften von mir bestellten Flasche Champagner nachgoss, «aber da du den größten Teil meiner Scheißjahresprämie einstreichen wirst, befriedigt es mich immerhin unter dem Gesichtspunkt der Vermögensumverteilung.»

«Du bist ein Sozialist, Rivera», sagte Appleby und bestellte eine weitere Flasche, indem er den Daumen mit einer Trinkbewegung zum Mund führte. «Das erklärt viel.»

«He, Rivera, was macht die E-Mail?»

Rivera war in eine obskure Schlacht zur Erhaltung seiner Büro-E-Mail-Adresse verwickelt. Appleby sagte: «Er hat völlig recht damit, dass er auf seinem Standpunkt besteht. Er ist schließlich eine Marke, verdammt nochmal. Hast du dich schon als Marke eintragen lassen, Rivera?»

«Du kannst dir das hier eintragen lassen», sagte Rivera und zeigte ihm den Stinkefinger.

«He, Behar sagt, er erzählt den komischsten Witz, den er je gehört hat.»

«Lass hören, Behar.»

«Ich habe gesagt, ich erzähle ihn nicht», sagte Behar verschmitzt. «Er ist unanständig.»

Es ertönte Gelächter. «Du kannst uns den Witz beschreiben, ohne ihn zu erzählen», riet ihm Appleby.

«Es ist der Witz mit dem Niggerschwanz», sagte Behar. «Der ist schwer zu beschreiben.»

«Beschreib ihn einfach, hab dich nicht so.»