18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Unfassbar, klug und lustig« Bonnie Garmus Eine Galeristin tauscht ihr aufregendes Berufsleben gegen den eintönigen und überfordernden Job als Vollzeitmutter. Doch der Drang, ihr Leben mit Kind gegen jede Konvention ungezähmt und frei zu gestalten, wird immer stärker – bis sich eine völlig neue Identität Bahn bricht. Dieser brillante Roman erzählt auf unerhört komische Weise davon, wie viel zu gewinnen ist, wenn man sich auf die monströsen Seiten der Mutterschaft einlässt. Eine junge Mutter legt ihre eigene Karriere auf Eis, um sich um ihren Sohn zu kümmern. Ein Knochenjob zwischen Holzeisenbahn und Lätzchen. Doch als sie körperliche Veränderungen feststellt – geschärfte Eckzähne und Haare, die sich wie Fellbüschel anfühlen – entdeckt sie eine unbekannte, animalische Seite an sich. Je stärker sich die rationale Künstlerin auf ihre Verwandlung einlässt, desto natürlicher gestaltet sich die Beziehung zu ihrem Kind. Doch wie soll sie es ihrem Mann erklären, dass der Sohn neuerdings im Hundekorb schläft und statt Joghurt und Cornflakes lieber rohes Fleisch frühstücken möchte? Rachel Yoder hat mit ihrem sensationell klugen und urkomischen Roman über moderne Mutterschaft einen Nerv getroffen. Ein feministischer Familienroman, der seinesgleichen sucht. »Nightbitch liest sich wie eine Nachricht deiner klügsten Freundin mit einem Schuss Kafka«Glamour »Ein wildes und furchtloses Debüt. Yoder gelingt ein neuer Blick auf die mit Worten kaum zu beschreibende körperliche Verwandlung einer Frau in eine Mutter.«The New Yorker

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Rachel Yoder

Nightbitch

Roman

Aus dem Englischen von Eva Bonné

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Nightbitch«

im Verlag Doubleday, New York.

© 2021 by Rachel Yoder

Für die deutsche Ausgabe

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

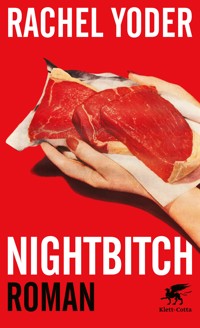

Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung der Covergestaltung von Emily Mahon, Coverillustration: © North American Meat Institute, Scan: Sally Edelstein

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-98687-7

E-Book ISBN 978-3-608-12207-7

Für meine Mutter&für alle Mütter

eins

Als sie sich den Namen Nightbitch gab, war das ein wohlwollender, selbstironischer Scherz – der Typ Frau war sie, sie nahm es locker und konnte über sich selbst lachen, auf keinen Fall war sie verklemmt, sie war auch nicht empfindlich, nicht so irre empfindlich, dass ihr der Humor eines beiläufigen, kein bisschen kränkend gemeinten Kommentars entgangen wäre –, aber in den Tagen nach der Namensfindung ertastete sie in ihrem Nacken ein winziges Büschel schwarzer Haare und dachte: Was zur Hölle?

Ich glaube, ich bin dabei, mich in einen Hund zu verwandeln, sagte sie zu ihrem Mann, der gerade von einer einwöchigen Geschäftsreise nach Hause gekommen war. Er lachte, sie blieb stumm.

Sie wünschte sich, er hätte nicht gelacht. Während sie in der Woche im Bett gelegen und sich gefragt hatte, ob sie sich tatsächlich in einen Hund verwandelte, hatte sie gehofft, er würde, wenn er davon erfuhr, den Kopf schieflegen und um eine Erklärung bitten. Sie hatte gehofft, er nähme ihre Bedenken ernst. Doch sobald sie die Worte ausgesprochen hatte, merkte sie, dass es sinnlos war.

Im Ernst, beharrte sie. Ich habe da hinten diese komische Stelle.

Sie hob sich die Haare aus dem Nacken und zeigte ihm das schwarze Büschel. Er strich mit dem Finger darüber und sagte: Ja, du bist auf jeden Fall ein Hund.

Zugegebenermaßen wirkte sie haariger als sonst. Ihre widerspenstige Mähne stand ihr um Kopf und Schultern wie ein Wespenschwarm, die Brauen schoben sich in ungehemmtem Wachstum über ihre Stirn wie Raupen. Am Kinn hatte sie sogar zwei schwarze Borsten entdeckt, und im entsprechenden Licht – ehrlich gesagt in jedem Licht – schimmerte dort auf ihrer Oberlippe, wo die Haare nach der letzten Laserbehandlung nachwuchsen, ein Bartschatten. Waren ihre Unterarme immer schon so buschig gewesen? Hatte der Haaransatz immer schon bis an ihren Kiefer gereicht? Und waren dunkle Büschel auf den Zehen eigentlich normal?

Und sieh dir mein Gebiss an, sagte sie, zog die Oberlippe hoch und deutete auf ihre Eckzähne. Anscheinend waren sie gewachsen und hatten sich zu scharfen Spitzen verjüngt, die mühelos einen Finger anritzen konnten. Wirklich, bei der abendlichen Inspektion im Bad hatte sie sich fast daran geschnitten! Jeden Abend, wenn ihr Mann nicht daheim war und ihr Sohn im Pyjama mit seiner Eisenbahn spielte, stellte sie sich vor den Spiegel, bleckte die Zähne, drehte den Kopf von rechts nach links und legte ihn in den Nacken, um sich von unten zu betrachten. Sie suchte im Internet nach Bildern von Hunden, die ihr vielleicht ähnelten, tippte sich mit ihren Fingernägeln an die Zähne und ermahnte sich, nicht albern zu sein, nur um dann Menschen mit Hundezähnen in die Suchleiste einzugeben. Sie suchte Hund und Mensch gemeinsame Vorfahren; Mensch Hund Hybrid; Rezessive Tiergene im Menschen und Forschung Mensch Tier Gene Erbe; Werwolf; Werwölfe historische Belege und (aus unerfindlichem Grund) auch Hexen. Außerdem (schon eher nachvollziehbar) Hysterie 19. Jhdt., und wo sie schon einmal dabei war, suchte sie auch noch nach Schlafkur und »Die gelbe Tapete«. Zum ersten Mal seit dem College las sie »Die gelbe Tapete« wieder, und dann saß sie auf der Toilette und starrte ins Nichts, bevor sie die Suche schließlich aufgab.

Fass mal an, sagte sie und deutete auf ihren Eckzahn. Ihr Mann berührte die Spitze mit dem gestreckten Zeigefinger.

Au!, rief er, zog die Hand zurück und legte sie sich schützend an die Brust. Scherz, fügte er hinzu, hob den unversehrten Finger und wackelte damit vor ihrem Gesicht herum.

Für mich sehen deine Zähne aus wie immer. Ständig glaubst du, mit dir wäre irgendwas nicht in Ordnung, sagte er lächelnd.

Ihr Mann war Ingenieur. Er hatte sich auf »Qualitätskontrollen« spezialisiert. Was genau das bedeutete, wusste die Mutter nicht. Vielleicht reiste er durch die Gegend, überprüfte Maschinen und stellte sicher, dass sie maximal effizient arbeiteten. Justierte er Systeme nach, damit sie auch im Hochfrequenzbereich noch schnurrten? Las er Produktionsprotokolle, um Verbesserungsvorschläge zu machen? Wahrscheinlich. Was auch immer.

Sie wusste allerdings, dass er wenig Zeit für Gefühle hatte, Intuition mit geduldiger Herablassung betrachtete und wissenschaftliche Thesen, die nicht durch Peer Reviews oder Statistiken gestützt wurden, mit einem ungeduldigen Schnauben quittierte. Dennoch war er ein guter Mann, ein Versorger, ein umgänglicher Mensch, den sie trotz allem sehr schätzte. Sie selbst neigte zur Unentschlossenheit, außerdem grübelte sie zu oft über Dinge nach, die sie früher so gesehen hatte und heute anders sah. Sie neigte zur Ängstlichkeit und zur Sorge und spürte manchmal einen Druck auf der Brust, als könnte ihr Herz explodieren. Ihr wurde heiß. Sie zitterte. Sie musste sich immerzu beschäftigen oder sich hinlegen und schlafen. Ihr Mann hingegen musste gar nichts.

Kein Wunder, dass alle sich seinem guten, nüchternen Urteil beugten, seiner ingenieurshaften Ausgeglichenheit. Natürlich war mit ihr alles in Ordnung. Das redete sie sich ein, als sie im Bett lagen, zwischen sich das Kind, das im Schlaf seine Zehen unter ihr Bein bohrte.

Ich sollte lieber im Gästezimmer schlafen, flüsterte sie.

Warum?, flüsterte er zurück.

Ich werde immer so wütend. Nachts, sagte sie. Ihr Mann reagierte nicht. Ich glaube, ich muss mich einfach nur mal ausschlafen, fügte sie hinzu.

Okay.

Sie rollte sich lautlos aus dem Bett, tastete sich die Treppe hinunter und schlüpfte unter das frische Laken des Gästebetts. Um sich zu beruhigen, strich sie über das strubbelige Haarbüschel in ihrem Nacken, während ihre Zungenspitze über die scharfen Eckzähne fuhr. Nach einer Weile fiel sie in einen tiefen, ungestörten Schlaf.

Die Mutter war eine Mutter, aber dann eines Nachts wurde sie zu etwas anderem.

Ja, es war Juni, und ja, ihr Mann hatte sie für eine ganze Woche allein gelassen. Genaugenommen handelte es sich um seine zweiundzwanzigste Geschäftsreise in diesem Jahr, dabei war das Jahr gerade einmal vierundzwanzig Wochen alt. Nicht, dass irgendwer mitgezählt hätte.

Ja, in der Woche hatte der Junge eine Mittelohrentzündung gehabt und nur sporadisch geschlafen. Ja, meistens ließ er sich nicht gut hinlegen, eigentlich nie.

Ja, sie litt zum ersten Mal im Leben unter heftigen PMS-Beschwerden, und das mit siebenunddreißig.

Und dann wachte der Junge nach einem ganz normalen Freitag mitten in der Nacht auf, zwischen seinen Eltern, weil er nicht in seinem eigenen Bett schlief beziehungsweise nicht dort schlafen wollte. Er wurde wach, schon zum dritten oder vierten Mal; sie hatte den Überblick verloren.

Zunächst tat sie nichts. Sie wartete darauf, dass ihr Mann aufwachte, was aber nicht passierte, denn er wachte nie auf. Sie wartete länger als gewöhnlich, sie wartete immer weiter und lag so reglos da wie eine Leiche, während der Junge neben ihr heulte; geduldig wartete sie auf den Moment, in dem ihr Leichen-Ich auf wundersame Weise wiedererweckt und ins Himmelreich aufsteigen würde, wo es eine atemberaubende Kunstinstallation aus unterschiedlichen, ästhetisch anspruchsvollen Betten erschaffen würde. Die Leiche käme in den Genuss zeitlich unbegrenzter Kinderbetreuung und wäre in der Lage, Vernissagen zu besuchen und mit anderen Leichen Leichenwein zu trinken, so viel sie wollte, denn das war der Himmel. Genau das.

Sie blieb so lange wie möglich liegen, ohne einen Laut von sich zu geben und ohne sich zu bewegen. Die Schreie ihres Kindes fachten eine Flamme der Wut in ihrem Brustkorb an.

Dieses einsame, gleißend helle Licht im dunklen Zentrum ihres Selbst – an diesem Ursprung brachte sie, wie alle Frauen, etwas Neues zur Welt.

Schon im kleinen Mädchen wird ein Feuer entzündet, gehegt und gepflegt und um jeden Preis beschützt. Auf keinen Fall darf es sich zu einer Feuerwalze auswachsen, denn das stünde einem Mädchen schlecht zu Gesicht. Es muss ein Geheimnis bleiben. Es schwelt vor sich hin. Beim Blick in die Augen anderer Mädchen zeigt sich, dass auch in ihnen etwas flackert, es kommt zu einem verschwörerischen Nicken, doch niemand spricht je über die unerträgliche Hitze oder die fortschreitende Brunst.

Man kümmert sich um die Flamme, denn andernfalls wäre man da draußen in der Kälte ganz allein, den jahreszeitlichen Schwankungen ausgeliefert, den Umständen, dem So ist es eben, dem Nachgeben und Verstehen und Einsehen und Zustimmen. Die Dinge mal anders betrachten, durch seine Augen betrachten, durch alle Augen außer den eigenen.

Und als der Junge auf seine besondere, schrille, durchdringende Art zu schreien anfing, spürte sie das Flackern direkt hinter den geschlossenen Lidern. Ganz kurz zuckte es in einem unsichtbaren Luftzug, wurde schmaler und gleichzeitig länger, hielt kurz inne, sprang mit einem Fump auf ihren Brustkorb über und von dort auf ihren Unterleib, und dann stand sie lichterloh in Flammen.

Schlfff wtrrr, murmelte sie schlaftrunken. Sie war nur halb bei Bewusstsein. Sie wollte etwas sagen – schlaf weiter –, aber stattdessen kam aus ihrem Mund nur ein verzerrtes Grunzen und Knurren, ein Laut, den sie vor langer Zeit schon einmal gehört hatte, in ihrer Kindheit, als der Husky ihrer Großmutter am Esstisch gebettelt hatte. Sie hatte den Hund nie gemocht, erstens wegen seiner eisblauen Augen – den Augen eines Untoten – und zweitens, weil er fast menschlich klang. Aber nun kamen ihr dieselben Laute über die Lippen.

Das befremdliche Geräusch und die Erinnerung an den Husky ließen sie hochschrecken.

Stopp!, sagte sie in scharfem Ton zu ihrem Kind, das strampelte, sich wälzte und immer schriller kreischte, während die reglose Silhouette ihres Mannes sich dahinter abzeichnete wie ein Bergmassiv.

Stopp. Stopp. Stopp!, blaffte sie den Jungen an und drehte sich auf die Seite.

Dieser verdammte Schnuller, knurrte sie, und dann kehrte sie den beiden den Rücken zu und schob sich einen Finger ins Ohr.

Der Junge schrie und schrie, ihr Mann tat nichts und wieder nichts. Das brausende Feuer schlug in die Höhe, wurde immer größer und drohte, sie ganz zu verschlingen, und da erhob sie sich mit lautem Geheul, schüttelte das Laken ab, tastete nach dem Lichtschalter und warf in der Hektik die Nachttischlampe um, die zu Boden fiel und zerbrach. Die Mutter stöhnte vor Wut, wankte um das Bett herum, ertastete die zweite Lampe, drückte auf den Schalter und sah ihren Mann aufrecht im Bett sitzen, im Arm den Jungen mit Schnuller im Mund.

Das lange Haar der Mutter war ungekämmt, darin hingen Laubreste, Brot- oder Kekskrümel und ein weißer, undefinierbarer Schaum. Sie atmete schwer durch den Mund. Eine Blutspur verriet ihren Weg um das Bett, weil sich winzige Lampensplitter in ihre Sohlen gebohrt hatten, was sie aber nicht merkte, oder vielleicht war es ihr egal. Sie verengte die Augen, hob den Kopf und schnupperte. Sie schlich an ihre Bettseite zurück, legte sich hin, wickelte sich ins Laken und fiel, ohne ihrem Mann Hilfe oder sonst etwas anzubieten, in einen tiefen, besinnungslosen Schlaf.

Am nächsten Morgen stand sie zerzaust in der unaufgeräumten Küche und trank Kaffee. In der Waschmaschine drehten sich die blutigen Laken, ihre Füße waren gewaschen und bandagiert. Der Junge saß im Wohnzimmer und spielte mit seiner Eisenbahn. Er gurrte, brabbelte und lachte. Ihr Mann war putzmunter und strich Butter auf seinen verbrannten Toast.

Irgendwie hast du dich heute Nacht aufgeführt wie eine … Er überlegte, sprach dann weiter: … wie eine Bitch.

Er schmunzelte, um ihr zu signalisieren, dass es nicht böse gemeint war, sondern nur eine Feststellung.

Bitch im Sinne von Hündin?, fragte sie irritiert.

Nein, im Sinne von … Miststück.

Nightbitch, sagte sie sofort. Ich bin Nightbitch.

Sie mussten beide lachen, und was blieb ihnen auch anderes übrig? Ihre Wut, ihre Verbitterung, ihre nächtliche Gefühlskälte hatten die Mutter selbst überrascht. Sie hätte sich gern eingeredet, dass sie in der Nacht eine andere gewesen war, aber sie kannte die schreckliche Wahrheit: Nightbitch war immer schon da gewesen, und sie lauerte nicht einmal besonders weit hinter der Fassade.

Aber niemand hätte ihr Erscheinen voraussagen können, denn bis zu dieser Nacht war die Mutter jahrelang ein Vorbild gewesen, aufopferungsvoll und häuslich, stets zufrieden, niemals schlecht gelaunt und immer erholt, selbst nach den wenig erholsamen, schlaflosen Nächten, in denen sie das Baby gestillt, gewiegt und beruhigt hatte, während ihr lieber Mann schlief und schnarchte beziehungsweise gar nicht erst zu Hause war.

Denn er hatte einen Job. Er verdiente das Geld. Er ging auf Geschäftsreise, Bis dann!, Ich liebe dich!. Abschiedsküsse, ein knappes Winken, ein Augenzwinkern. Sie stand währenddessen in der Tür, hielt das Kind auf dem Arm und schaute zu, wie er das Auto rückwärts aus der Einfahrt setzte. Sie hatte an einer renommierten Universität studiert, besser als die ihres Mannes. Sie hatte zwei Master-Abschlüsse, er keinen. (Und jetzt, in diesem Moment, hatte sie sein Kind auf dem Arm.) Aber das Ganze sollte kein Wettbewerb sein. War es auch nicht. Oder? Nein, auf keinen Fall. Nie würde sie ihren Mann als Konkurrenten betrachten; eher warf sie sich vor, etwas so Abseitiges wie Kunst studiert zu haben. Was war sie doch kurzsichtig gewesen, diese Mutter! Und jetzt war sie nur noch eine Frau, die Kunst mochte; keine Chance, damit Karriere zu machen oder Geld zu verdienen, egal, wie sehr sie die Kunst liebte oder wie talentiert sie war.

Dass sie vor dem Baby gearbeitet hatte, und zwar in ihrem, wie sie es selbst nannte, Traumjob, verdrängte sie nach Kräften. Sie hatte eine örtliche Galerie geleitet und Werke ausgestellt, die das kollektive Kunstbewusstsein dieser Kleinstadt im Mittleren Westen hoffentlich ein bisschen erweiterten. Sie hatte Kurse gegeben, Schulprojekte organisiert, sich in die Kunst und die Kunstszene gestürzt und getan, woran sie glaubte, und darüber hinaus war sie für ihre Arbeit auch noch bezahlt worden, was in ihrer Branche einem Wunder gleichkam. Der Arbeitsaufwand stand natürlich in keinem Verhältnis zum Gehalt, trotzdem war sie einfach nur dankbar gewesen. Dankbar dafür, dass sie überhaupt in der Szene arbeiten konnte, trotz der Überlastung. Ihre Kommilitoninnen von der Kunsthochschule hätten für so einen Job gemordet, und sie erledigte ihn mit Hingabe.

Aber dann kam das Baby. Sie hatte damit gerechnet, dass es ihr Leben verkomplizieren würde, aber sicher wäre das alles zu bewältigen. Heutzutage mussten Frauen nicht mehr ihren Alltag umkrempeln, bloß weil sie ein Kind bekamen. Sie konnten weiter ins Büro gehen oder von daheim arbeiten. Sie konnten arbeiten, so viel sie wollten, rund um die Uhr, wenn ihnen danach war! Sie hatten ein Anrecht darauf. Was die Mutter allerdings nicht bedacht hatte, waren die abendlichen Vernissagen und die Kurse an den Wochenenden, und auch nicht die Treffen mit Lehrkräften vor Unterrichtsbeginn und die Empfänge nach Büroschluss. Mit einem Kind zu Hause und einem Mann auf Geschäftsreise ließ sich ihr Terminplan nicht halten. Wer sollte das Kind aus der Kita abholen und ins Bett bringen? Egal, wie fortschrittlich die Leute sich gaben – zu einem Gala-Event konnte sie ihr Baby nicht mitnehmen. Sie konnte auch nicht fünfundzwanzig Ehrenamtliche betreuen oder eine strategische Planungssitzung mit dem Vorstand leiten, während sie stillte.

Aber sie versuchte es. Eine Zeitlang versuchte sie es wirklich, denn sie hatte einen Traumjob. Ihren Traumjob! Also ging sie weiterhin arbeiten, trotz des Babys, ihres winzigen, drei Monate alten Babys und obwohl in der einzigen Kinderkrippe, wo ein Platz frei gewesen war, die Bettchen an der Wand aufgereiht standen und laute, müde Frauen den Babys Folgemilch durch Plastiknippel verabreichten; sie ging arbeiten. In dem Job, den sie sich immer gewünscht hatte. Sie wollte Karriere machen und eine richtige Erwachsene sein. Sie hatte Erfolg, und sie hatte ein Baby.

Dem sie nun aber nichts mehr geben konnte als ihre Milch. Und zwei Stunden vor der Krippe und zwei Stunden danach, abgesehen von den unzähligen Stunden, die sie damit verbrachte, es im Schlaf zu betrachten. (Währenddessen dachte sie: Bitte vergiss mich nicht. Beziehungsweise doch, vergiss mich, wenn es dich glücklich macht. Oder vergiss einfach, dass du als Säugling acht oder neun Stunden täglich in der Obhut von Frauen warst, die dich stundenlang auf dem Linoleumboden liegen und schreien ließen. Früher hat er sehr viel geweint, erzählte ihr eine der Frauen Monate später, und es war, als hätte die Betreuerin ihr mit dem beiläufigen Kommentar eine messerscharfe Klinge in den Unterleib gerammt. Die Mutter war schwer verletzt – tödlich, auf ewig – und spürte zugleich eine mörderische Wut. Warum hatte die Betreuerin ihren geliebten Sohn nicht einfach hochgenommen? Wie hatte sie seinem Weinen widerstehen können? Ganz nebenbei zu erfahren, dass ihr Kind allein auf dem Linoleumboden gelegen und untröstlich geweint hatte, war eine besondere Grausamkeit, über die die Mutter noch wochenlang nachgrübelte. War es genau genommen nicht ganz allein ihre Schuld, weil sie das Kind an einem solchen Ort zurückgelassen hatte? Ja, doch, war es.)

Und dann die Milch. Die Milch! Die Milch ist ja so wichtig! Man kann es nicht oft genug wiederholen. In der Welt des Säuglings ist sie das Allerwichtigste, das hatten die Ratgeberbücher allen Müttern klargemacht, auch ihr.

Das Stillzimmer war der kleinste und hässlichste Raum in dem öffentlichen Gebäude, das die Galerie und auch die Uni beherbergte, eine winzige, fensterlose, heilige Kapelle mit Neonröhren, Waschbecken, Küchenzeile und einem Sessel. Wo war das Gesangbuch mit Liedern von Lob und Anbetung? Sie wollte von Babys und Brüsten singen, von Milch und Haut an Haut, von warmen, drallen Babys, riechen Sie mal, der Duft erinnert an frischgebackenes Brot, einfach köstlich. Riechen Sie selbst.

Wo war das verdammte Gesangbuch?

Stattdessen nur eine Pumpe mit Motor, Schläuche, Plastik, statische Aufladung, durchgeschwitzte Kleidung, abgestandene Luft, Reinigungsmittel, große Ängste und ein Traumjob.

Ohne Baby.

Die Mutter war nicht mehr dankbar.

Ein, zwei oder drei Mal täglich suchte sie das Stillzimmer auf. Die Schläuche, das Plastik. Das motorisierte Saugen. Die Blusen mit den nassgeschwitzten Achseln, die elektrostatisch aufgeladenen Haare, wenn sie sich den Pulli über den Kopf zog. Das Kleid mit dem Reißverschluss am Rücken, sehr umständlich zu öffnen. Die als privat markierten Zeitfenster im Kalender. Die andere Mutter, die verärgert anklopfte, weil sie zu spät oder zu früh oder falsch war. Einfach nur falsch.

Und dann natürlich die Hygienemaßnahmen, die harten Papiertücher, die Regel, keine Einzelteile zum Trocknen herumliegen zu lassen, bitte nehmt Rücksicht auf die anderen!, die Dose mit dem Desinfektionsspray zur Beseitigung der vertropften Körperflüssigkeiten.

Wer hätte gedacht, dass eine Mutter die für ihr Baby bestimmte Milch von einem Küchentresen wischen muss? Die Milch sollte von einem rituellen Lappen aufgesogen und anschließend vor einer hoch aufragenden, atemberaubend schönen Skulptur der Ewigen Mutter abgelegt werden, Spenderin allen Lebens, Schöpferin aller Dinge. Entweder das, oder in das Zimmer zieht ein weißes Kätzchen ein, idealerweise das kleinste seines Wurfs. Es bekommt ein sehr weiches Liegekissen, das beste Katzenfutter und frisches, kaltes Wasser, und bei Bedarf wird ihm die verlorene, hier und da vertropfte Milch angeboten.

Einmal hatte sie einen Beutel mit Schläuchen und Plastikteilen im Stillzimmer zurückgelassen, denn wer würde so etwas schon stehlen? Niemand, trotzdem fehlte später ein Teil, genauer gesagt der Brustaufsatz. Wer sollte ausgerechnet das mitnehmen? Eine andere Mutter? Damals hatte der Verlust sie fast zum Weinen gebracht, heute kann sie sich kaum noch daran erinnern. Nach dieser kosmischen Bestrafung – denn dafür hatte sie es gehalten, genau so hatte es sich angefühlt – ließ sie den Beutel nie wieder dort liegen.

(Woher bekommt man das Ersatzteil? Überhaupt, wie lautet die korrekte Bezeichnung der Komponente? Sie hätte im Internet danach suchen und erst einmal Zeit in die Recherche investieren müssen. Sie hatte keine Zeit für Recherchen. Sie hatte weder Zeit, die korrekte Bezeichnung des Teils herauszufinden, noch es zu bestellen.)

Weil das Zimmer fensterlos war, musste die Tür offen stehen, wann immer es nicht benutzt wurde. Der dreieckige Stopper war verbeult und zerkratzt, die Tür sehr schwer. Wer machte sich die Mühe, sie aufzuschieben und irgendwie zu fixieren? Doch die Mutter war nicht allein auf der Welt. Statt des Stoppers den Sessel in die Tür schieben. Den Stopper mit Wucht unter das Türblatt kicken. Eine Lösung finden, im Interesse der anderen Mütter. Dankbar für das Stillzimmer sein. Andere Berufstätige haben so eine Möglichkeit nicht. Sei dankbar.

Immer in Eile. Beeilt euch, Brüste. Macht schneller, entspannt euch, damit die Milch fließen kann. Falls die Milch nicht fließt, ist es die Schuld der Mutter. Zu viel Kaffee. Nicht genug gegessen. Einfach mal den Stress reduzieren. Einen Müsliriegel essen oder diese Nüsse. Eine ganze Tafel Schokolade, und mit der anderen Hand die Pumpe an die Brust drücken. Spezielle Kräuterpillen nehmen. Jede Menge Haferflocken essen. Irgendwie zu einem Gleichgewicht finden. In der Hoffnung auf das Fließen einen ganzen Liter Wasser trinken. Meditieren. Tief durchatmen. Noch acht Meetings heute.

Und nie hatte sie genug Milch für den Säugling. Er wuchs so schnell. Er wollte nichts als Milch, und sie hatte weder genug Milch noch genug Zeit oder genug Hände. Die Krippe schloss um sechs, deshalb vereinbarte sie keine späten Termine und rechnete immer den Verkehr, den Fußweg zum Parkhaus und das Wetter mit ein. Und nicht die Milch vergessen. NIEMALS DIE MILCH VERGESSEN.

Und dann eines Abends vergaß sie die Milch doch. Sie hatte sie oben auf dem Parkautomaten abgestellt, um das Ticket zu bezahlen. Weinend fuhr sie mit dem schlafenden Baby zum Parkhaus zurück und rief den Sicherheitsdienst.

Ja, Ihre Milch wurde abgegeben, sagte der Mann.

Sie schluchzte. Der Wachmann holte ihre verlorene und wiedergefundene Milch. Er brachte sie ihr bis ans Autofenster, weil sie nicht aussteigen konnte. Das Baby schlief auf dem Rücksitz. Weinend fuhr sie nach Hause.

Man stelle sich den Menschen vor, der einen kleinen Behälter mit zwei warmen Milchflaschen findet, ihn an sich nimmt, in das kleine, traurige Einkaufszentrum neben dem Parkhaus zurückgeht, sich auf die Suche nach dem Sicherheitsdienst macht und zu dem Wachmann sagt: Ich habe Milch gefunden, wahrscheinlich ist sie der Besitzerin sehr wichtig, hoffentlich kommt sie zurück. Der Wachmann stellt den Behälter in den kleinen Kühlschrank in seinem Büro und schüttelt den Kopf über den wundersamen Fund oder über die rücksichtsvolle Geste, das Pech der Mutter, ihre Nachlässigkeit – wie kann man nur so gedankenlos sein? –, über alles zusammen.

Die Mutter möchte sich beim Milchfinder bedanken. Sie möchte ihm sagen: Obwohl wir uns nie begegnet sind, kenne ich keinen freundlicheren Menschen als Sie.

Auf dem Weg zu einem Arbeitslunch – wer geht mittagessen, wenn er in derselben Zeit auch arbeiten kann? – kam sie ins Grübeln. Und später, als sie mit der rechten Hand Mails auf dem Handy beantwortete und sich mit der linken beide Pumpaufsätze an die Brüste presste, verschränkten sich ihre Gedanken zu einer umfassenden Verschwörungstheorie, eine von der Sorte, die sich am Ende als wahr erweist.

Ihre Eltern hätten gesagt, sie sei verrückt. Sie hätten sie verrückt genannt oder vielleicht auch besessen, und dann hätten sie, wären sie sich über die Gedanken ihrer Tochter im Klaren gewesen, noch etwas über den Teufel hinzugefügt. Waren sie aber nicht, denn sie riefen nie an und wurden ihrerseits auch nie angerufen. Inzwischen wussten sie so gut wie nichts mehr voneinander. Die Mutter war überzeugt, dass ihre Eltern für die vielen Ungerechtigkeiten, mit denen sie derzeit zu kämpfen hatte, mitverantwortlich waren, und auch für die paranoide Vorstellung, sie könnte sich in einen Hund verwandeln. Ihre Eltern waren verantwortlich auf eine grundlegende, nicht näher zu erklärende Weise, deshalb richtete sich die Wut der Mutter ganz generell in die Vergangenheit und gen Osten, wo ihre Eltern in mehreren Hundert Kilometern Entfernung lebten.

Doch eigentlich machten ihre Eltern ihr momentan die geringsten Sorgen. Dieser ganze Mist war ein riesiger Betrug, das viele Arbeiten und Abpumpen und Hetzen, wo sie doch in derselben Zeit ihr Kind im Arm halten könnte. Der mütterliche Zorn plusterte sie auf und konstruierte raffinierte, emotionsgeladene Argumente gegen das System, den Kapitalismus und das Patriarchat und auch gegen die Religion, die Geschlechterrollen und die Biologie.

Einmal wollte sie ihre Theorien einer anderen Mutter unterbreiten, die sie netterweise auf einen Kaffee eingeladen hatte, einer berufstätigen Mutter, die zugleich auch eine Künstlerin und ehemalige Kommilitonin war und inzwischen an der Hochschule unterrichtete, an der sie gemeinsam studiert hatten. Sie produzierte weiterhin ihre Kunst und hatte sich anscheinend mühelos und ohne die üblichen Anlaufschwierigkeiten in die Mutterschaft gefügt. Aus der Ferne – in den sozialen Medien, wo sonst – hatte die Mutter verbittert gesehen, wie die Künstlerin denkwürdige Momente postete. Erster Tag in der Kinderkrippe! und Heute helfe ich Mami bei der Arbeit. Die berufstätige Mutter und Künstlerin beugte sich in einer Galerie über einen Haufen Kaninchendraht, in der Trage vor ihrem Bauch hing das Baby.

Warum schaffe ich das nicht?, fragte die Mutter sich. Wie kann es so einfach sein?

Und, gefällt dir dein Leben als arbeitende Mutter?, fragte die ehemalige Kommilitonin, woraufhin die Mutter – die müde, unglückliche Mutter, die einen Traumjob hatte, dafür aber kein Kind im Arm – sie verständnislos ansah und ihr erklären wollte, das Ganze sei nur ein Trick, man wolle sie täuschen und dazu bewegen, sich alles Mögliche aufzubürden; leider sei dieser Trick nur schwer zu durchschauen. Aber ihr Gehirn funktionierte nicht mehr wie früher. Die nette Künstlerin und Mutter wartete. Musste sie jetzt etwas sagen? War das ein »Gespräch«?

Nein, sagte sie schließlich. Ich glaube, ein unsinnigeres Konzept als das der arbeitenden Mutter wurde nie erfunden. Ich meine, welche Mutter arbeitet denn nicht? Und was ist sie bitte, wenn dann noch ein Job dazukommt? Eine arbeitende Mutter mit Arbeit? Niemand sagt »arbeitender Vater«.

Ha!, schloss sie verbittert. Sie hatte ja nicht geahnt, wie verbittert sie war.

Die eine Mutter nickte mitleidig. Die andere – diejenige, die zu wenig Schlaf bekam und ein Baby und einen Traumjob hatte, diejenige, die anscheinend nicht zurechtkam und Hilfe brauchte, sie gab ihr Bestes, aber was sollte man machen … – schaffte es offenbar nicht, den Schein zu wahren. Den schönen Schein. Wir Frauen können alles haben! Warum war sie so undankbar?

An dem Abend hielt die Mutter nach der Arbeit ihr schlafendes Kind im Arm und weinte, weil sie es immer nur für eine, höchstens zwei Stunden im Wachzustand erlebte. Der Junge ließ sich in der Kita nicht beruhigen, und so wollte er abends nur ihre Milch und in ihren Armen schlafen. Sie hielt ihn und weinte, und er weinte, sobald sie versuchte, ihn hinzulegen. Er wollte ständig im Arm gehalten werden, und sie konnte ihm keinen Vorwurf machen, also band sie sich das Tragetuch vor den Bauch und schrieb bis in den späten Abend E-Mails, um dann zusammen mit ihm ins Bett zu sinken.

Sie hatten ein Kind gezeugt, und als klar wurde, dass nun eine Entscheidung anstand, verdiente ihr Mann mehr als sie, was automatisch bedeutete, dass sie zu Hause bleiben würde. So einfach war das.

Als die Entscheidung getroffen wurde, hatte sie zu ihrer eigenen Überraschung wirklich zu Hause bleiben wollen, denn sie war, um es in einem Wort zusammenzufassen, erschöpft. Und ganz ehrlich, es war ein Privileg. Ein Geschenk. Sie wusste, sie war eine dieser privilegierten, überqualifizierten Hausfrauen in der amerikanischen Provinz, die ihren Traum leben und rund um die Uhr für ihr Kind da sein können. Egal, welchen Maßstab man anlegte, da gab es nichts, worüber sie sich hätte beschweren können, weder nach der Entscheidung noch in der Zeit davor. War es im Grunde genommen nicht sogar ein bisschen etepetete und typisch für eine ignorante weiße Hausfrau aus der Mittelschicht, nur ans Jammern zu denken? Wenn sie die Artikel las, die Statistiken verglich, sich ihren Alltag und ihre gesellschaftliche Stellung vergegenwärtigte, ihre historische Rolle in der Unterdrückung all jener, die nicht weiß und nicht männlich waren, blieb ihr kein Spielraum mehr, kein einziger Meter Platz, um sich hinzustellen und einen Schmerzensschrei auszustoßen.

Aber ihr Kind wuchs, wie alle Kinder. Es wurde länger und breiter. Mal war es süßer, mal weniger süß. Es fing an zu laufen, sprach aber erst, nachdem alle schulmedizinisch als normal erachteten Zeitpunkte verstrichen waren. Vermutlich lag es an der geradezu parapsychologischen Verbindung zur Mutter, die dem Jungen alle Bedürfnisse von der Blickrichtung seiner Augen oder der Haltung seiner Hände ablesen konnte. Im Grunde war sie während jener Phase die einzige Person in seinem Leben, die ihn und die wortlose Sprache, die nur sie beide beherrschten, verstehen konnte. Versuchte sie, ihn bei einer Freundin zu lassen, fing er an zu weinen, und er weinte, als sie sich überwand und einen Babysitter engagierte. Er weinte sogar, wenn sie ihn bei ihrem Mann ließ, um kurz zum Supermarkt zu fahren. Eigentlich hätte sie das lieber in Ruhe erledigt. Sie wollte sich einen Kaffee holen, ihn in den kleinen Getränkehalter des Einkaufswagens stecken und die Produkte gründlich in Augenschein nehmen; sie wollte sie betrachten, anfassen und sich Zeit lassen. Sie wünschte sich, allein einkaufen zu gehen, aber am Ende fuhren sie dann zu dritt, wofür sie Snacks, Feuchttücher, eine Trinkflasche mit Wasser, Wechselklamotten und verschiedene Spielzeuge in die Wickeltasche packen musste, eventuell auch noch ein Buch. Der Junge hatte sie einfach nicht gehen lassen, obwohl sein Vater da war und endlich einmal Zeit mit ihm verbracht hätte. Nur sie beide allein zu Haus, aber nein, das duldete der Kleine nicht.

Ja, in der Tat, sie war eine gute Mutter, die beste.

Ein Beweis ihrer Güte: die übermenschliche Fähigkeit, wieder und wieder aufzuwachen, Nacht für Nacht, seit dem Tag seiner Geburt. Ihr Mann war mit Schlafentzug nie gut zurechtgekommen, der Arme!, aber sie hatte sich vollkommen überraschend damit abgefunden, gerade so, als wäre sie nicht zeit ihres Lebens eine Langschläferin, sondern ganz im Gegenteil darauf programmiert gewesen, alle paar Stunden geweckt zu werden und spätestens um halb sechs aufzustehen. Obwohl dieses Leben sie erschöpfte, hatte sie sich seltsamerweise nie besonders müde gefühlt. Überarbeitet vielleicht, an ihre Grenzen gebracht, bedrängt, verbittert und auf der Kippe, ja, trotzdem stand sie jeden Morgen auf und hielt den ganzen Tag durch, angetrieben von der rätselhaften Fähigkeit, den Schlaf einfach nicht mehr so zu brauchen wie früher.

Ich bin nicht müde!, sagte sie während der dunkelsten Stunden im Job und später dann zu Hause, mit klarem Blick und verwundert über sich selbst, hatte sie doch ein ganzes Jahr fast allein mit einem kleinen Kind verbracht.

Mir geht es gut!, sagte sie zögerlich und zu niemand Bestimmtem. Und sie hatte sich tatsächlich gut gefühlt. Sie stillte den Kleinen, schnallte sich das gurrende Bündel vor den Bauch und spazierte durch die Nachbarschaft. Sie wiegte ihn, hielt mit ihm Mittagsschlaf, kochte und putzte. Manchmal schlief sie, aber meistens nicht, was in Ordnung war. Aber dann wurde der Junge zwei, und plötzlich veränderte sich etwas.

Sie wollte nicht Nightbitch sein; sie wäre, hätte sie die Wahl gehabt, niemals auf so eine Idee gekommen. Und was ihren Mann betraf: Sie wollte nicht ständig auf ihn wütend sein, weil sie ihn wirklich und von Herzen liebte. Das Gefühl war an manchen Tagen bloß so wenig greifbar.

Natürlich hatte sie sich aus guten Gründen in ihren Mann verliebt, und trotz seiner ausgesprochen nüchternen Tendenzen. Sie war eine Künstlerin, zumindest war sie eine gewesen, folglich musste ihr Mann sich irgendwie von den anderen, normalen Ingenieuren unterschieden haben. In der Tat: Als sie ihn damals an der Uni kennengelernt hatte, arbeitete er für eine örtliche DNA-Firma und teilte sich eine Souterrainwohnung mit einem anderen dünnen, blassen Mittzwanziger, der wenig sprach und seine Zeit lieber am Computer verbrachte als mit echten Menschen. Der Job ihres zukünftigen Mannes hatte die Mutter fasziniert. Du stellst DNA her?, hatte sie gefragt. Was bist du, ein böser Zauberer? Er war geschmeichelt von ihren Fragen und verwendete in seinen Antworten viele technische Fachbegriffe und einen Laborjargon, worauf sie die Augen zusammenkniff, nickte und noch mehr Fragen stellte. Ja, er hatte sie zu ihren Ausstellungen begleitet und ihre Kunst bewundert, so gut er es als DNA-Techniker eben konnte. Ja, er hatte seinen guten Willen bewiesen und es genossen. Aber letztendlich hatte sie sich wegen des Ordners in ihn verliebt.

Möchtest du mal meinen Ordner sehen?, hatte er sie eines Abends gefragt, während sein Mitbewohner in einem Videospiel Ninjas ermordete und dabei aus reiner Höflichkeit Kopfhörer trug. Der Computer ihres zukünftigen Mannes stand im Wohnzimmer. Er bat sie, auf seinem Schoß Platz zu nehmen, und zeigte ihr dann einen Ordner, der über achtzigtausend Dateien enthielt.

Ich sammle alles, was mir im Internet gefällt, sagte er und klickte ohne weitere Erklärungen einzelne Dateien an. Der kurze Clip einer nackten Frau, die auf eine üppig dekorierte Schokoladentorte furzt. Ein süßer weißer Welpe mit Photoshop-Zähnen und Menschenaugen. Ein nackter Mann mit Maske, der auf ausgestopfte Tiere pinkelt. Eine dicke Katze auf einem Laufband. Ein Greis mit Kaktus im Hintern. Ein von Brotscheiben bedeckter Mann an einem Strand voller Möwen. Ein Faultier an einem Schulpult, davor ein aufgeschlagenes Schreibheft. Sexpuppen, Furrys. Seltsam kleine Menschen in seltsamen Situationen. All das war rätselhaft, lustig, verblüffend und verstörend. Ihr Lieblingsclip: Zwei nackte Japanerinnen gehen in die Hocke und pinkeln auf einen kleinen Oktopus, der verständlicherweise über den Boden davonrutscht.

Wow, sagte sie.

Der arme Oktopus, sagte er.

Warum machen die das?

Wahrscheinlich stehen sie drauf, sagte er. Ich weiß es nicht.

Dieses Sammelsurium an menschlichen Erfahrungen hätte eine andere Frau vielleicht empört oder verschreckt, aber nicht die Mutter. Ganz im Gegenteil, sie fand es absolut hinreißend, wenn ihr Mann, damals ein junger Fremder, den sie gerade erst kennenlernte, Sachen sagte wie Sieh dir nur diese komischen Menschen an, und das ohne einen Hauch von Voreingenommenheit oder Verachtung. Da war nichts als seine Faszination und sein Staunen. In dieses Staunen verliebte die Mutter sich, dieses Staunen liebte sie bis heute; wie wunderbar, einen Mann gefunden zu haben, der abweichendes oder schrulliges menschliches Verhalten entzückend fand. Möglicherweise gibt es, dachte sie damals, keinen schöneren Charakterzug, und so beschloss sie noch dort auf seinem Schoß, ihn zu heiraten.

Ja, er war Ingenieur, aber er hatte einen Ordner, auf seiner Kommode eine kleine Sammlung aus ramponierten Tierpräparaten (manche mit verkehrt herum aufgesetztem Kopf) und in dem Terrarium neben seinem Bett einen fleischfressenden Frosch namens Hopkins. Seit sie sich in ihn verliebt hatte, war der Frosch gestorben, und er hatte den Job gewechselt, aber der Ordner war geblieben. Sie hatten jahrelang nicht mehr hineingesehen, weil die Mutter nach der Geburt des Babys empfindlicher geworden war. Die Leute und alles, was sie so trieben, waren ihr zu viel, viel zu viel, als wäre seit der Geburt ihres Sohnes die Last der gesamten Menschheit bei ihnen eingezogen.

Sie war nicht mehr ausgeruht und auch nicht mehr wohlgenährt. Sie war müde, hatte schlechte Laune und machte sich Gedanken um ihren Körper. Ob er sich veränderte, was die Veränderung bedeutete. Außerdem fürchtete sie die Nächte, diese langen, dunklen Nächte. Immer wieder schwor sie sich, nicht herumzuschreien, wenn der Junge aufwachte, dann schrie sie doch und entschuldigte sich dafür. Sie sagte Pssst und Es tut mir leid und Schon gut.

Sie war ja so müde. Sie war nicht mehr sie selbst.

Du solltest wirklich aufhören, dir Sorgen um irgendwelche Haare zu machen, und stattdessen deine Woche besser organisieren, sagte ihr Mann, bevor er nach einem achtundvierzigstündigen Wochenendbesuch wieder auf Dienstreise ging. Weißt du, feste Strukturen sind alles. Mach dir einen Plan. Einen Stundenplan. Betrachte es als deinen Job. Glück ist eine Entscheidung, sagte er.

Sie wollte etwas erwidern, vielleicht wollte sie ihm auch einfach nur ins Gesicht schlagen, trotzdem versuchte sie, seinen Vorschlag zu beherzigen. Er wollte nur ihr Bestes. Vielleicht hatte er recht.

Und so kam es, dass sie, obwohl wieder einmal Montag und ihr Mann abwesend war, sich fürs Glücklichsein entschied. Sie war wirklich fest entschlossen, das Grübeln in den Griff zu bekommen, die negativen Gedanken loszulassen und auf Tagträume von einem Leben als Hund zu verzichten (obwohl die struppigen Haare in ihrem Nacken mehr und länger geworden waren), genauso wie auf Worst-Case-Szenarien, Hypochondrie und Internetrecherchen. Sie entwarf eine Wochenübersicht und sogar einen Essensplan.

Weil Glück eine Entscheidung ist, entschied sie sich an diesem Montag für die Mutterschaft. Und für die Kunst. Sie würde beides auf das Schönste miteinander vereinbaren und auf diese Weise ihr Glück finden. Sie liebte diese positive Einstellung! Den ganzen Vormittag würde sie für ihr Kind da sein, sie würde keinen einzigen Blick aufs Handy werfen und sich stattdessen von seinem Spiel inspirieren lassen; und wenn es an der Zeit für den Mittagsschlaf war, würde sie die alten Materialien herausholen und, erfüllt von frischer Inspiration, etwas Neues in Angriff nehmen. Dass sie kein konkretes Projekt im Sinn hatte, seit Jahren nicht mehr inspiriert gewesen war und sich vor dem Schrank mit den alten Projekten und Materialien sogar fürchtete, war doch albern. Sie brauchte einfach nur etwas Selbstvertrauen. An sich selbst glauben. Sich Zeit nehmen.

Als Kunststudentin hatte sie einmal eine nächtliche Außeninstallation geplant, die einen der örtlichen Spielplätze in eine Art wundervollen Albtraum verwandelte. Die rundliche Kletterkuppel verschwand unter einer riesigen, vielschichtigen Stoffschürze. Ihre als menschengroßes weißes Kaninchen verkleidete Freundin saß obenauf, so dass es wirkte, als trüge sie die Kuppel wie einen Rock. Die Schaukeln wurden zu zuckenden, buschigen Schwänzen unsichtbarer Tiere, und das Metallgestell verschwand unter einer Hülle aus schillerndem Stoff, der an Reptilien denken ließ. Das große Klettergerüst verwandelte sie in ein vielköpfiges, vielgliedriges Biest, aus dessen Maul jene Besucher herausgeschossen kamen, die mutig genug für eine Rutschpartie waren, bedeckt natürlich von Glitter und Konfetti, das während des Rutschens auf sie heruntergefallen war. Irgendwie hegte sie die Befürchtung, ihre Dozenten und Kommilitonen könnten die Arbeit nicht seriös genug finden, schließlich hatte sie bei diesem Abschlussprojekt Glitter verwendet. Also betonte sie in ihrer Bewerbung für den Aufbaustudiengang ihre ungewöhnliche Kindheit, die Siedlerästhetik ihres Elternhauses, die Folktraditionen, mit denen sie groß geworden war, und ihren Wunsch, althergebrachtes landwirtschaftliches Wissen und häusliches Know-how künstlerisch zu transformieren und zu überhöhen. Sobald sie zugelassen und aufgrund ihrer ereignislosen, urchristlichen Herkunft von einer Farm in den Appalachen – von der sie geflohen war, sobald sich die Gelegenheit bot, die sie jedoch ausschlachtete, wann immer es ihr passte – mit einem Stipendium ausgestattet worden war, machte sie sich daran, rings um die Universität Tierkadaver einzusammeln. Sie studierte im Mittleren Westen, die Straßen waren voll davon.

Sie nahm sich die geschundenen Leichen von Rehen, Waschbären, Kaninchen und Kojoten vor, kratzte das verwesende Fleisch ab, reinigte und bleichte die Knochen und schliff und lackierte sie. Sie trug einen Ganzkörper-Schutzanzug und eine monströse Gasmaske, um ihre Kleidung und ihre Lunge vor dem Knochenstaub zu schützen. Mit Goldschmiedeinstrumenten höhlte sie die Knochen aus, dann beschichtete sie die Hohlräume mit Gold und Silber. Wenn sie es sich leisten konnte, fügte sie einzelne Edelsteine ein. Sie streifte durch die umliegenden Wälder und hielt nach Kirschbäumen, Walnussbäumen und Kiefern Ausschau, schnitt Äste ab und trocknete sie. Sie schnitzte und glättete das Holz, kombinierte es mit Knochen, Metall und manchmal sogar Fellresten und erschuf Skelette von neuen, mythischen Tieren. Sie wurde dafür gefeiert. Diese Kunstfertigkeit!, riefen ihre Dozenten. Wie viel Geschick nötig war, um die Knochen zu bearbeiten und mit Metallen und Steinen zu veredeln! Sie produzierte nicht nur wahrhaft fantasievolle und originelle Stücke, sondern stellte auch ihre hochentwickelten handwerklichen Techniken zur Schau.

Trotzdem war da jetzt nichts. Kein einziger kreativer Impuls, egal, wie sehr sie ihr Inneres erforschte. Während der Schwangerschaft und der vielen schlaflosen Nächte des dritten Trimesters hatte sie stundenlang aufs Handy gestarrt und eine regelrechte Fixierung auf Leute entwickelt, die man Performance-Künstler nennen könnte; in ihren Augen handelte es sich jedoch um Menschen, die auf dem Gebiet der Echtzeitkunst experimentierten. Sie las einen Artikel über ein Ehepaar, das sich verschiedenen Schönheitsoperationen unterzogen hatte, um einander möglichst ähnlich zu werden. Der Mann hatte sich Brustimplantate einsetzen lassen, die Nase der Frau war der des Mannes nachempfunden. Die beiden verfolgten ein lebenslanges Projekt; keine Performancekunst im eigentlichen Sinn, sondern etwas Größeres. Sie hatten die Grenze zwischen ihrem Leben und ihrer Kunst ausradiert.

Die Mutter steigerte sich in den Gedanken der Grenzenlosigkeit hinein und stellte weitere Recherchen an. Es gab einen osteuropäischen Artisten, der seine Karriere in einem Wanderzirkus begonnen hatte und inzwischen sogenannte »performative Lebensexperimente« veranstaltete. Mal schwieg er für drei Jahre, mal verbrachte er einen Monat in einem Schaufenster. Nach einer selbst verursachten Amnesie hatte er Jahre gebraucht, sich an die Details seines früheren Lebens zu erinnern.

Und was war mit der Französin, die ihre Liebhaber von Privatdetektiven beschatten ließ und das Ergebnis als Kunst verkaufte? Die sich von einem Arzt psychiatrisch begutachten ließ und die Studie in einigen der renommiertesten Museen Europas präsentierte?

In ihrer Fantasie inszenierte die Mutter die bevorstehende Geburt ihres Kindes als künstlerisches Happening. Könnte sie in ein gläsernes Wasserbecken steigen und das Kind in einem stoischen Akt und vor den Augen eines Publikums aus sich herauspressen? Vielleicht könnte sie im Anatomiesaal einer Universitätsklinik entbinden, in einem dieser Räume mit steilen Sitzreihen. Die Performance müsste natürlich auf Zuruf stattfinden und wäre nur jenen zugänglich, die spontan hinzukommen könnten, sei es am Tag oder in der Nacht.

Sie hatte aber das Gefühl, dass eine solche Performance eher etwas für die zweite Entbindung war, wenn sie wusste, was sie erwartete. Also verschob sie den Plan, und nachdem ihr Kind zur Welt gekommen war, vergaß sie ihn ganz.

Sie betrachtete den Jungen. Er saß auf dem Küchenboden und spielte mit einem Dampfgarer, der in geschlossenem Zustand an ein Raumschiff erinnerte und in offenem an eine riesige Metallblüte. Der Junge nieste und lachte dann. Er war ihr einziges Projekt. Sie hatte den ultimativen Schöpfungsakt vollzogen, und nun war nichts mehr übrig. Ihn am Leben zu halten, war anscheinend die einzige Form von Kunst, zu der sie noch fähig war.

Aber nun beschloss sie, einen Schritt weiterzugehen. Sie würde noch einmal von vorn anfangen. Sich auf die Basics oder was auch immer besinnen.

Mit Klebeband befestigte sie ein paar Papierbahnen auf dem Küchenboden, dann holte sie die Fingerfarben aus dem Schrank. Sie hatten gerade gefrühstückt, der Tag war hell und klar. Der Junge wirkte müde – immer wieder legte er eine Wange auf den Boden und beobachtete die Räder des Zugs, den er über die Gleise schob –, aber wahrscheinlich brauchte er nur etwas Neues, eine Abwechslung.

Sie zog ihm das Pyjamahemd über den Kopf und riss ihm die nasse Windel mit einem Ruck herunter.

Möchtest du malen?, fragte sie und zeigte auf den tiefen Teller, in den sie die Farben gegossen hatte.

Du kannst die Hand da reinstecken, fuhr sie fort, oder den Fuß. Der Junge schob einen Fuß in Richtung Teller und sah sie fragend an.

Ja!, sagte sie lächelnd. Sie legte eine Hand in die Farbe, um es ihm zu zeigen, und drückte sie auf das Papier.