5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

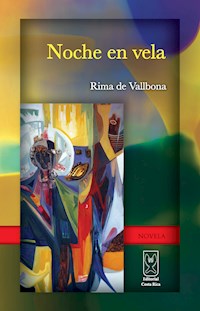

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Noche en vela se aleja de la mera indagación y denuncia social, de tal modo que la sustancia que conforma el relato es la resultante de un infatigable esfuerzo del espíritu humano por comprender e interpretar el universo. La obra de Rima es un sondeo en el sentido de la existencia humana, en la angustia que acompaña al hombre, en el horror que le produce el abismal misterio de la muerte. Es la suya más bien una temática existencialista.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Rima de Vallbona

Noche en vela

Noche en vela: un sondeo de la existencia humana

Licda. Estrella Cartín de Guier

La Editorial Costa Rica, en su afán de contribuir a la difusión cultural en el país, saca a la luz su tercera edición de Noche en vela, obra cimera de la escritora costarricense Rima de Vallbona.

La novela, que fue escrita entre los años 60 y 64, se publicó por primera vez en 1968 con el sello de la Editorial Costa Rica y obtuvo en ese mismo año el premio Aquileo J. Echeverría.

Su temática se distancia de las preocupaciones del realismo social que motivaron la producción de novelistas anteriores como Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez y Adolfo Herrera García. La novela de Rima de Vallbona es más bien ubicable dentro de la trayectoria iniciada por Yolanda Oreamuno.

Noche en vela se aleja de la mera indagación y denuncia social, da tal modo que la sustancia que conforma el relato es la resultante de un infatigable esfuerzo del espíritu humano por comprender e interpretar el universo. La obra de Rima es un sondeo en el sentido de la existencia humana, en la angustia que acompaña al ser humano, en el horror que le produce el abismal misterio de la muerte. Es la suya más bien una temática existencialista.

Con el fin de plasmar y organizar artísticamente su indagación y su cuestionamiento existencial, estructura su relato de tal manera que la narración proviene de una conciencia que hila y entreteje los recuerdos de sus vivencias durante la noche en que se vela un cadáver. Esa conciencia es la de una narradora protagonista, una adolescente, víctima de un entorno familiar y especialmente de su tía Leonor, cuyo cuerpo se está velando.

El epígrafe de la novela, tomado de Esquilo, anuncia la desventura y el infortunio de la protagonista que, como Prometeo, invita a escuchar su desdicha y a “dolerse con quien se duele”.

Es Luisa una adolescente huérfana, solitaria, silenciosa, indiferente en apariencia, falta de afecto y poseedora de una extremada sensibilidad. Su perspicacia la convierte en sagaz observadora, con capacidad de sondear en lo más recóndito de las almas e intuir las motivaciones humanas. Distingue entre el ser y el parecer y mantiene una constante actitud analítica y de rebeldía. Por rutas de soledad, angustia y duda, emprende una incesante búsqueda que la conduce a la fe como camino de salvación.

Luisa transita por un mundo que no responde a ese arquetipo de valores que ella se ha forjado: justicia, amor, generosidad, vida auténtica. De ahí arranca el conflicto con su medio y de ahí proviene su actitud rebelde: “Yo millones de veces me rebelé contra todo”.

El personaje que antagoniza con la protagonista es su tía Leonor, quien es vista y juzgada desde la perspectiva de Luisa, como mujer que destila amargura, crueldad, mezquindad y avaricia. Hipócritamente simula una pobreza inexistente y genera en el hogar una miseria de corte quevedesco. Mujer sin inquietudes ni preocupaciones de orden metafísico. En su existencia vacía, el amor al dinero se había convertido en su único afán. Serían aplicables a ella las palabras del Evangelio relativas al avaro: “Ahí donde está su tesoro, está su corazón”. Para otras personas, ajenas a la familia, es mujer agradable y virtuosa.

Estos personajes, como los otros que figuran en la órbita familiar y social de la protagonista, brindan a la autora la oportunidad de plantear esa problemática existencial que constituye la esencia del relato.

Es claramente perceptible la angustia unamuniana ante la posibilidad de la nada. Se vislumbra ese proceso vital de lucha por encontrarle un sentido trascendente a la existencia; una explicación a la vida y a la muerte; una búsqueda de caminos y de verdades.

“Mi religión –dice Unamuno en su ensayo de ese título– es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad, aún a sabiendas de que he de encontrarlas mientras viva; mi religión es luchar incasablemente con el misterio; mi religión es luchar con Dios”.

La inquietud existencial, el ansia de saber y de luchar por la verdad conforman el vivir de ese personaje central del relato, Luisa, que se siente perdida en su camino y no sabe cómo encontrarle y encontrarse.

Felipe, amigo de Luisa, que muere en la plenitud de su vida, es el personaje que sirve de apoyo para las reflexiones sobre la muerte, el absurdo de la existencia, la duda, el nihilismo y la eternidad.

El ser humano se angustia, dice Unamuno, porque existe la muerte, porque sabe que la vida no puede perdurar; transita por los senderos del ser humano. El camino de la vida contiene en sí el de la muerte. Concepto expresado ya por Quevedo en sus famosos sonetos:

En el hoy, y mañana, y ayer junto

pañales y mortaja, y he quedado

presentes sucesiones de difunto.

Para Unamuno el máximo temor es que esa ruta termine en la nada. Este es el abismo, la sima en que irán a perderse todos los caminos. Podría pensarse en la influencia de un existencialismo de raigambre hispánica en la obra de Rima de Vallbona.

Luisa, recordando sus diálogos con Felipe, quien renuncia a la eternidad y opta por la nada, discurre así en su interioridad: “¡Morir y quedar hecho nada! ¡Eternamente, como aquella tarde de mis amargos doce años, cuando me sentí nada! ¿Para eso sufrir tanto, luchar, desesperarse, pasar hambres, miedos, congojas, fríos, humillaciones… para eso se ama y se odia? ¡Qué angustia!”.

La congoja ante la íntima y total soledad humana se hace también patente en el relato. La padece especialmente la protagonista. “¡Tan sola como he vivido!... Me estoy acostumbrando… Hablar con Minga… Escribir mi diario… Mover las fichas mudas en el tablero… Soñar febrilmente… ¿Podré tener amigos?”.

Pero en esa agonía existencial, el ser humano busca posibles medios y rutas de salvación: la fe, la filosofía, el amor, la poesía. La protagonista halla salida a ese mundo de tinieblas en que vive, simbolizado por la noche, por las puertas del amor, del perdón y de la fe. Luisa, en el transcurso del relato, ha ido experimentando sed y una desesperada necesidad de Dios y finalmente la halla en esa figura de Cristo “con su enorme y horrenda cruz de dolor”.

Queda de manifiesto, aunque en forma somera, la marcada raigambre existencialista que sustenta la novela y que la autora ha sabido encarnar y conjugar, con verdadera maestría, en las situaciones y personajes de la realidad ficticia.

El problema y la situación de la mujer es otro aspecto que no puede soslayarse al hacer referencia a Noche en vela. En esta narración y en toda la obra posterior de Rima de Vallbona está presente esa intención de evidenciar la situación del mundo femenino y su relación con el sexo dominante. Presenta el texto algo que ha sido poco tratado en la literatura hispanoamericana: la juventud femenina seria y con hondas inquietudes.

Temas relativos al sexo, que tradicionalmente han sido considerados como tabúes, son tratados con valentía y firmeza. En este campo puede considerársele al lado de Yolanda Oreamuno y Carmen Naranjo, precursora en las letras costarricenses.

La obra, que se estructura según las más renovadas técnicas de la novela moderna, constituye una lograda creación de la autora y a la vez una de las obras más representativas de la narrativa costarricense.

Prólogo a la segunda y tercera ediciones de Noche en vela

Dr. Jézer González

Noche en vela se publica en 1968, fecha en que la narrativa costarricense ha producido un conjunto de novelas de indiscutible valor literario y de honda indagación en los problemas sociales que aquejan al costarricense. Todavía se encuentran en plena actividad creadora los novelistas nuestros que corresponden al grupo de grandes escritores hispanoamericanos al que pertenecen Miguel Ángel Asturias, Rómulo Gallegos, Ciro Alegría y otros de igual importancia. Son los escritores que recibieron su formación cultural básica, artística e ideológica, en el período de entreguerras, y que inician su producción novelesca en la década de los cuarenta y en la anterior. Son ellos Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, José Marín Cañas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez y Yolanda Oreamuno, entre otros. Sus obras más conocidas: Juan Varela, Mamita Yunai y Gentes y Gentecillas, Pedro Arnáez, El sitio de las abras, Puerto Limón, La ruta de su evasión.

Dada la calidad artística y la importancia social de esas obras, es obvio que al grupo de narradores que surge inmediatamente después le resultará difícil mantenerse a la altura de esas exigencias de forma artística e indagación social.

Rima de Vallbona aparece en ese grupo de continuadores de nuestra narrativa. Su Noche en vela se sitúa dentro de ese marco de exigencias, pero centrada en otro tipo de problemas. Para ubicarla en la narrativa costarricense, es necesario indicar que el conjunto mencionado puede dividirse en dos vertientes. Por una parte Herrera García, Fallas, Fabián Dobles y Joaquín Gutiérrez, ubicados en una misma tendencia: un realismo lindante muchas veces con el realismo socialista. Por otra parte Marín Cañas y Yolanda Oreamuno, preocupados por otros asuntos, a veces con distinto enfoque de problemas semejantes. Al “Pedro Arnáez” de Marín Cañas le inquietan los problemas de la época, pero pronto se satisface con una solución de tipo religioso. Yolanda plantea la situación de dominación en que debe desenvolverse la mujer costarricense y quizá la latinoamericana. Pero el aspecto novedoso de su oba es el empleo de nuevas técnicas, de una moderna situación del relato y de los modos del discurso novelesco creados por la narrativa de la primera mitad del siglo XX.

Noche en vela viene a ubicarse en esta segunda vertiente de nuestra narrativa, en la orientación indicada por La ruta de su evasión, pero con mayor maestría de las formas de la novela, y en diferente espiritual. No se trata, pues, de una continuación de la manera de novelar impulsada por Yolanda Oreamuno, sino de otra iniciativa dentro de las posibilidades de las nuevas formas que el relato novelesco ha adquirido en la primera mitad del siglo. Rima presta atención no solo a las técnicas narrativas aparecidas en otras literaturas, sino, también, a las que se han dado en la nueva narrativa hispanoamericana, de modo particular en Jorge Luis Borges, cuya influencia podría percibirse no tan solo en alusiones al cuento “Las ruinas circulares”, sino también en la estructura misma de la situación del relato, en particular en la relación entre el tiempo que la narradora emplea en recordar el pasado: algunos momentos de la noche en vela, y lo recordado y relatado, que abarca unos ocho años de su vida.

Para fundar las apreciaciones anteriores, en necesaria una breve descripción de algunos de los elementos de la estructura novelesca de Noche en vela. Un primer aspecto cuyo análisis se impone es la historia que allí se cuenta, el tradicional argumento. En Noche en vela no se puede señalar de manera nítida un solo argumento, una historia básica; se cuentan, eso sí, varios acontecimientos, varias pequeñas historias como la de Felipe o la de Ofelia; pero no se puede abstraer una historia de manera literal o cronológica hasta configurar un argumento a la manera del relato realista. No obstante, al terminar la novela, el lector se percata de que la sucesión de capítulos y segmentos de capítulos no regidos por orden lógico-temporal le ha comunicado el proceso íntegro de un cambio espiritual y de la relación conflictiva de Luisa con el medio que la rodea. Lo que abarca la evolución espiritual de la heroína de la duda y la desorientación a la fe, y de la niñez a la adolescencia a través del desarrollo del ser; pero, no obstante, al final Luisa triunfa al adquirir conciencia de que puede, al final, escuchar con júbilo las campanas de la iglesia y de que ha, quizás, perdonado a la tía Leo; esto es, que ha logado amar en sentido cristiano y que ha conquistado al fin la fe. Estos rasgos aproximan Noche en vela a Pedro Arnáez, y la separan de La ruta de su evasión, a la cual se aproxima en la preocupación por las nuevas formas del relato novelesco. Se revela en esta preocupación un rasgo de la especialidad de Noche en vela: la busca de lo nuevo en el campo de la forma, en función de una actitud espiritual tradicional pero, a la vez, crítica.

La situación del relato

El lugar en que se ubica la narradora y la situación que elige son otro rasgo de la modernidad y de la eficacia con que Luisa orienta, dirige y configura de manera unitaria y coherente los distintos elementos de su relato.

Al comenzar la novela, Luisa se encuentra en un ángulo de la sala frente al ataúd que contiene al cadáver de la tía Leo, cuya contemplación despierta en Luisa todos los recuerdos asociados con la relación conflictiva entre ella y la tía. Esos recuerdos y los pensamientos contenidos en ellos son la sustancia narrativa de Noche en vela. Esta situación reaparece en todos los capítulos de la obra y proporciona a la narradora un marco firme para el ordenamiento de los distintos elementos de la novela. Este marco de la noche se vuelve símbolo del oscuro conflicto de Luisa con los personajes que la rodean, los cuales configuran y constituyen un medio inauténtico, distinto y diferente de los valores que Luisa presiente y busca como único sentido de su vida. Si bien todos estos personajes son negativos en algún aspecto, excepto el sacerdote y María, es la tía Leo quien encarna todo el peso de la maldad de ese medio y quien más se opone a los valores que Luisa persigue. De aquí que la relación más tensa y conflictiva sea esta, entre Luisa y la tía Leo. Lo fundamental para la tía es el dinero y no escatima medios para obtenerlo. Sus acciones en este sentido no se detienen en escrúpulos de ninguna especie, lo que conduce a la negación y al atropello de otros valores, precisamente los que Luisa busca: el amor, la ternura, la amistad, la honradez, la fe y la vida misma. Su afán de atesorar dinero la conduce al fraude, a la crueldad, al odio, a la usura, a la avaricia, a la hechicería y a la provocación de abortos. A primera vista pareciera que la narradora configura a la tía Leo con todos los tópicos que la literatura popular ha aplicado a la mala madrastra y a la bruja, pero en realidad va más allá, al incorporar en ella a la provocadora de abortos e incluso a la Celestina. Todo lo cual es coherente con el odio que la narradora-protagonista siente por la tía Leo.

Los elementos negativos que quedan pueden calificarse de menos importantes y están encarnados en otros personajes. Así, el nihilismo y el descreimiento, peligro evidente para quien, como Luisa, busca la fe, están representados en Felipe; sin embargo, Felipe tiene algunos rasgos positivos: es sincero. No obstante, la narradora lo elimina; es el único amigo de Luisa que muere. Quizás la narradora entrevió que si Felipe seguía al lado de Luisa, esta podría haber encontrado otro sentido para sus inquietudes, otra respuesta, quizá el amor.

Óscar es otro elemento negativo; es sensual, torpemente materialista y machista. Luisa lo despide, aun sintiéndose atraída hacia él, pues Óscar también es obstáculo que impide su evolución hacia la fe. Álvaro, otro amigo, también es rechazado por Luisa; sus besos, como los de Óscar, son para ella el pecado y la conducen a sentir cierto estado de culpa que la mortifica. Ofelia, su hermana, es un personaje desteñido, neutro y, en resumen, conformista, a pesar de cierto conato de rebeldía que se frustra. Eduardo, el hermano, tampoco se rebela, aunque Luisa lo incita a hacerlo; su conducta en este sentido quizá se deba a que su trabajo, su condición de hombre, le da mayor libertad; en efecto, Eduardo aparece poco en el ámbito de la casa; su presencia es esporádica. El padre de Luisa, aunque aparece poco en la novela, sí es importante pues en él puede situarse el origen del conflicto religioso de Luisa. Es masón, y no frecuenta la iglesia. La liberación de Luisa de su duda parece ser también una liberación de cierta identificación intelectual con el padre. la madre fue buena y religiosa, una santa, pero boba, según la tía Leo; de aquí que casi se imponga la observación de una oposición básica entre la tía Leo y la madre de Luisa, lo que obliga a ver en la tía Leo cierto arquetipo de la mala madrastra, de la bruja y la hechicera de un vasto conjunto de cuentos folclóricos de la literatura universal. Por oposición y rechazo de la figura de la tía Leo, Luisa tiende entonces a la realización de la conducta religiosa de la madre, a identificarse en cierta forma con ella, lo que logra con la gracia de la fe al final de la noche. De nuevo se impone la sugerencia del carácter simbólico del título, en lo relativo a la noche como oscuridad y desorientación; el amanecer es también un amanecer espiritual: la heroína sale de la noche de la duda para entrar en el día de la fe, al fin conquistada. María, inmersa en la noche de su locura, quizá por culpa de la tía Leo, por su avaricia, aunque podría ser ajena a las circunstancias, sigue sintiendo en su demencia los miedos y la crueldad de la tía Leo; por otra parte, sus delirios expresan también los sentimientos de Luisa hacia la tía. De aquí que María no forme parte del ambiente hostil, sino que sea una especie de confidente de Luisa, aunque poco eficiente al principio por la misma obstinación de Luisa en no acercarse a la iglesia; al final, su papel es decisivo a través de la confesión y de la esperanza que inculca en ella. A la acción del sacerdote se suma la lectura de la Biblia, que Luisa hace por sugerencia del profesor de literatura del colegio. En cierta forma, el sacerdote culmina la obra que ha ido realizando en ella la lectura de los Evangelios. Entonces Luisa deja de ser atormentada por la duda, ya no es Prometeo torturado por el buitre.

Esta ansia de libertad de Luisa ha sido acompañada por otros valores, todos aquellos cuya ausencia siente en el ambiente en que se desarrolla: la ternura, el amor, la comprensión, la sinceridad, la justicia y la fraternidad. Son los valores también el relato del desarrollo conflictivo de una adolescente en un medio deformado por la avaricia, la hipocresía, el descreimiento y el egoísmo. la regla que rige el mundo de relaciones personales de Luisa es la oposición, la rebeldía; oposición a la tía Leo, porque le impone valores opuestos a los que ella persigue; oposición a sus tres amigos, casi pretendientes, porque tratan de desviarla de su meta y de someterla a sus intereses personales o a sus creencias, caso de Felipe. Esta relación se transforma con respecto a la tía Leo, pero solo una vez que está muerta. Luisa la perdona en el momento final, cuando ya ha logrado vencer la duda. Ese conflicto y su superación es lo que da categoría de heroína a Luisa, aspecto reforzado por su papel de narradora.

La situación privilegiada en que la narradora plantea su relato le permite una estructuración del tiempo adecuada a sus propósitos artísticos; sobre todo, le permite apartarse del orden lógico-temporal de la novela anterior. Así, mientras en el capítulo primero ocurre la muerte de la tía Leo, en los capítulos cuarto, séptimo y octavo, aparecen segmentos del relato que deben ubicarse antes de su llegada a la casa, y antes de la muerte del padre y de la madre de Luisa. Esta deformación del orden temporal es otro de los rasgos del relato, fundamental para la comprensión de la importancia de Noche en vela dentro de la novela costarricense. Pero la verdadera innovación es que el tiempo de la narración se hace perceptible como tiempo de la lectura. Con gran habilidad, la narradora deja percibir que el relato terminará al concluir la noche y, a la vez, por medio de indicios, hace perceptible su transcurso. Así, el lector se percata de que su tiempo de lectura se aproxima al fin, y de que terminará al amanecer. Esta inserción del tiempo de la lectura en el relato es otro rasgo nuevo de Noche en vela.

La relación narrador-personaje

Otro elemento que colabora a la unidad y coherencia de Noche en vela es la íntima relación entre la narradora y la heroína. Luisa es a la vez la narradora y la protagonista de su relato. De esta característica resulta que la información conocida por la narradora casi coincide con la de la protagonista. En términos de análisis puede decirse que la visión del narrador, el ángulo y la distancia desde los cuales percibe los acontecimientos, coincide con los de la heroína. En este sentido, Noche en vela vuelve a separarse del relato tradicional, en el que predomina el narrador omnisciente, omnipresente. Incluso se observa que todo el relato está enfocado hacia el conflicto de Luisa. Por esta razón, el lector no recibe información concerniente a las personas que llegan a la vela. El mundo novelesco se reduce al ámbito en que se desarrolla el conflicto de la heroína: a su familia, sus tres amigos y, en parte, al colegio, por el papel que desempeña el profesor de Literatura al orientar a Luisa hacia la lectura de la Biblia.

Narración, diálogo y apreciación de la narradora

Luisa configura su relato de forma predominante a través de la narración. La reproducción de las palabras de los personajes a través del estilo directo es menos frecuente, aunque de vital importancia para la economía del relato; a cargo del diálogo está la información fundamental sobre la tía Leo y los personajes restantes. La esencia de estos personajes se revela cuando hablan, de aquí la importancia del diálogo en Noche en vela. Caso especial es el de la heroína.

Luisa, como se mencionó, es al mismo tiempo narradora y heroína de la historia que relata. Esta situación tiene consecuencias importantes en el plano de los modos del discurso narrativo. El lector recibe información sobre el conflicto de Luisa a través del diálogo, pero esta información es parcial, no agota su conocimiento del asunto, pues también recibe información por medio de los recuerdos de Luisa y de los pensamientos enmarcados en esos recuerdos. De modo que recibe información de tres fuentes distintas: el diálogo, los recuerdos y los pensamientos inarticulados que alternan con los recuerdos. Riqueza de medios que está de acuerdo con la doble función de Luisa, la de narradora y heroína a la vez. Pero hay todavía un aspecto más del discurso narrativo que brinda información acerca de Luisa; es la apreciación suya de los hechos y acciones que relata. Luisa, como narradora, valora, a través del comentario, el mundo que va relatando; valoración que se detecta en la subjetividad del lenguaje. Luisa compara, juzga y califica los hechos que cuenta; de aquí que el lector se forme la imagen de Luisa como narradora que centra su relato en su propia historia, en su conflicto, juzgando desde esta perspectiva personal todo lo que entra en relación con su historia; subjetividad que puede considerarse coherente con el tipo de conflicto de la narradora, eminentemente subjetivo, como es el de la duda, la fe y el desarrollo biológico y psicológico de la niñez a la adolescencia. La estructura generadora del relato, lo que hace posible su continuidad, es el conflicto. Por esa razón la relación de Luisa con los personajes que la rodean es la oposición, conflicto incluso consigo misma, cuando se siente culpable, cuando experimenta el sentimiento del pecado. Este conflicto no se termina con la muerte de la tía Leo, sino en las últimas líneas del relato, cuando tiene la sensación de que ha perdonado a la tía Leo y de que ha, quizás, alcanzado la fe. Las dos lágrimas frescas que ruedan por las mejillas de Luisa en la última línea del relato se interpretan aquí en ese sentido. Este último acontecimiento rompe el orden del conflicto, el de la duda, y pasa a otro orden, el de la fe; y al del amor en vez del odio. Esta ruptura del orden conflictivo que ha sostenido todo el relato es lo que da sentido a la novela, y explica cierta dinámica del relato no mencionada aquí; la intensificación del tema religioso y del amoroso hasta su culminación en la adquisición de la fe y del amor que posibilita el perdón. La obra adquiere entonces su pleno sentido dentro del campo concreto de lo psicológico y religioso: el triunfo de la fe sobre la duda y del amor sobre el odio en ese período crítico, en ese momento de riesgo que marca el desarrollo de la niñez a la adolescencia.

La organización acertada de los distintos estratos verbales del relato: las historias que se cuentan, la configuración de los personajes y las relaciones en que entran según un principio ordenador que orienta todos los elementos hacia un mismo fin, la selección de una situación de producción del relato en que la voz de la narradora y la de los personajes se relaciona coherentemente con la totalidad del movimiento narrativo hasta la conclusión buscada, hasta la conquista del sentido final de la obra; todos estos elementos artísticamente estructurados por el arte de narrar de Rima de Vallbona constituyen el mérito literario de Noche en vela, el valor que permite y, en cierto sentido, exige, considerarla digan continuadora de una rica tradición novelesca costarricense, algunas de cuyas obras se citaron al principio de estas líneas. En su momento de aparición, Noche en vela se sitúa por su categoría artística como punta de lanza en una tradición narrativa que, arrancado de García Monge, se polariza hacia los cuarenta en las obras de Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, José Marín Cañas y Yolanda Oreamuno.

Prometeo

De voluntad erré, de voluntad; no lo negaré… no podía imaginarme que con tal suplicio me había de consumir en esta altiva roca, teniendo por morada el solitario yermo de este monte. Pero no lloréis mis males presentes. Echad pie a tierra, y escuchad las desdichas que me amenazan, por que lo sepáis todo hasta el fin. Venid, venid… doleos ahora con quien se duele; que el infortunio, vagabundo en torno nuestro, ahora se acerca a uno, ahora a otro.

Esquilo

María: Hace mucho, mucho tiempo, tu juventud y aquella magia de tu fantasía quedaron ahogadas en tinieblas de locura. Lo que tú fuiste ayer, hoy es solo recuerdo borroso, dislocado en tu memoria turbia; en la mía es recuerdo entero y precioso. Si guardara para mí sola ese recuerdo, un día, al morirme yo, tú también morirías. Yo quiero que tú vivas más allá de mi memoria: cuantas veces alguien –alguien que sepa devanar ensueños en el carrete de la luna– lea estas páginas, tú volverás a ser lejana María de mi niñez, la que yo amé entre cuentos y caricias, la que solo con su voz llenaba de claridad inmensa mi espantoso cuarto oscuro.

I

Ante el silencio de la muerte

¡Cuántas veces adelanté con mi imaginación este precioso momento de alivio! Exangüe, pálida, encajonada lúgubremente entre cuatro pedazos de pino triste, iluminada por amargos cirios en el silencio despiadado de la muerte… Así la buscaba desde hace tiempo y así la quería ver.

Callada, en un rincón del cuarto, los pensamientos los tengo deshilvanados, pero me van creciendo a una rapidez asombrosa, se me enredan, se me entrecortan, se me hacen interminables; me siento poseída de una borrachera febril. Yo no sabría explicarlo… la verdad es que no experimento nada… solo un extraño descontrol de todo mi ser.

No, yo no lo he querido así; yo no he tenido voluntad de desear esa muerte. Fueron las circunstancias, los sucesos, ella misma, los que me empujaron a sentir, a desear su muerte; ese deseo se fue formando poco a poco, inadvertidamente, como un feto monstruoso que no da señales de su monstruosidad hasta que comienza a asomar; así mi deseo; yo lo adivinaba creciendo y quería abortarlo porque lo presentía espantoso; pero me crecía y me crecía poderosamente y me iba anulando sin remisión, entonces quedé reducida a un puñado de soberbios deseos, de miedos extraños, de odios inesperados. Presa de la pasión, fui otro, Prometeo ligado y carcomido por buitres indeseables. Fue una lucha desproporcionada; yo, viéndome invadida por lo que no quería; y ese monstruo, imposible de localizar, de estrangular, adueñándose de mí. Habría tenido que ser santa para librarme de eso, y de santa no tengo nada. Perdonar, como me lo pidió el cura en aquella ocasión, se me hacía imposible, porque ahí estaba ella, una y otra vez, metiéndome el dedo en la llaga, alentando los rescoldos para levantar llama.

Ha muerto y ahora no sé por qué me carcomen los remordimientos; se me ha olvidado lo que sufrí por ella; solo predomina en mí la idea de que yo he ayudado a matarla; ¡tantas veces la aniquilé con el deseo! Han revivido en mí las noches de hambre y rabia, cuando con garras ardientes la tomaba del cuello, en pesadillas, y la dejaba inanimada. ¡Cuántas veces la golpeé despiadadamente, contra el suelo, como una muñeca, hasta abrir un profundísimo agujero en las baldosas por donde asomaban los infiernos! Muchas veces le apuñaleé el pecho, fieramente, sin compasión, hasta dejar las paredes todas moteadas de sangre… ¡qué hermosas se veían empapeladas de sangre!; era una sangre luminosamente negra con formas de arañas y pulpos pestilentes. Una vez la corté toda en pedazos y los eché al viento para que los llevara lejos, donde la línea del horizonte se disuelve; pero cada pedazo se quedó ahí y comenzó a crecer hasta formar otras tantas tías de corazón emponzoñado. También le envenené su leche, la que tomaba noche a noche al irse a la cama; y en vez de vomitar hiel y crueldad, de lo que estaba rellena, vomitó millones y millones de oro que iba recogiendo ávidamente, como siempre, los ojos fulgurantes, desorbitados de avaricia.

En verdad era una lucha inútil, pero inútil y todo, la seguía adelante, porque después de esas noches infernales, al día siguiente me sentía renacer con fuerzas desnudas; aquellas pesadillas me descargaban el alma del lastre que durante el día venía acumulando.

Yo esperaba su muerte para librarme del horrendo sentimiento que tanto me incomoda. Pero no sé si en realidad me he liberado.

Aquí estoy, observando fríamente su horrible gesto de muerte, su última postura en la vida… ¡Qué espantosamente deforme! Como si todas sus debilidades se le hubiesen crecido desde dentro y se le hubiesen desbordado por los poros hasta deformarla. No parece ella… Sí, sí es ella, ahí está entera con todas sus mezquindades.

Y los que han venido a verla por última vez, ¿qué sentirán hacia ella en estos momentos? ¿Indiferencia?, ¿dolor? Sus caras no dejan traslucir nada. Hablan, hablan, y hasta parece que se han olvidado de que están frente a un cadáver. ¡Qué frialdad ante la anulación de una vida! La vida, al menos para mí, es algo tan preciado, tan único, tan sin repetición; se acaba, y no deja oportunidad de volver a ser; cuando se pierde, siempre sobrecoge y pone en el espíritu la preocupación constante de qué va a ser de esa alma. Pero esta vida… no fue eso, no pone lástima en el corazón, a mí no me la pone; tampoco en los semblantes de los presentes se ve esa inquietante pregunta. Así vivió, así murió. Posiblemente ella solo fue algo para nosotros, sus víctimas, sus queridísimas víctimas.

Yo sé que pasarán los años y me costará olvidarla. Cada minuto, cada hecho, cada maldad cometida en el mundo, me la traerá viva de nuevo. Y yo tendré que cargar otra vez con ella. Aun cuando el infierno no existiere, ella sí tendría de seguro un infierno; su infierno sería persistir en los recuerdos nefasta y dolorosamente. ¡Pobre tía Leo! ¡Dios la haya de perdonar… y a mí también!, tal vez yo haya sido injusta juzgándola. ¡Quién sabe si en lo profundo de su ser había algún rincón bueno, excelente, que quizás la haya salvado! Al fin y al cabo la naturaleza humana tiene enormes misterios, inalcanzables para nosotros mismos, que solo Dios conoce.

* * *

Ofelia está junto a la puerta, recibiendo calladamente las manifestaciones formularias de pésame que suenan como disco rayado, débiles, desmayadas, del poco sentimiento que llevan. Ofelia viste de negro riguroso y está más bella que nunca; hoy ha adoptado una actitud rígida, despaciosa, de movimientos estudiados que tratan de ponerse a tono con las circunstancias; su voz es un susurro lánguido, que contesta casi sin palabras a los demás; no lleva color en sus mejillas ni en sus labios y en los ojos hay un mirar que intenta llevar luto, pero que se desenmascara de cuando en cuando con alegres chispazos. Yo la miro desde mi rincón, a mi gusto, saboreando todas mis observaciones. Miro también a los otros. Nadie me presta atención y no sospechan que los observo. Yo sé, yo estoy segura de que Ofelia no siente nada en estos momentos. Tal vez como yo, experimente solo el desagrado de estar aquí presente, recibiendo palabras vanas y velando un cuerpo sin vida.

Eduardo habla como siempre de sus cacerías, sus prodigiosas cacerías:

—Volaban uno, dos, tres patos –expresivamente iba señalando con el dedo cada uno de los patos–, alto, muy alto, y yo apunté al primero y ¡pum!, cayó; al segundo, y también, ¡pum!, cayó; y al tercero, y todos vinieron de picada al suelo.

Se entusiasmaba y hasta subía de vez en cuando la voz, más de lo que se podía esperar en aquel escenario donde todo habría de ser forzosamente lúgubre.