17,99 €

Mehr erfahren.

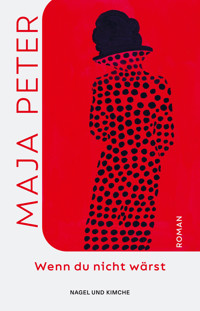

- Herausgeber: Limmat Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alice hat ihre Tanzschule verkauft und sich in Pension geschickt. Sie verbringt ihre Tage mit Haushalt und Kaffeekränzchen und tauscht Mails mit ihrem ehemaligen Tanzpartner, der jetzt in Thailand lebt. Sie sitzt am Küchentisch und zeichnet, während ihr ein unbekannter "Alexander" übers Radio Musikwünsche erfüllt. Soll sie ihn anschreiben? Die Gymnasiastin Fleur steht vor der Berufswahl. Ihre Eltern sind getrennt, Mutter sucht eine neue Arbeit, Vater hat keine Zeit. Da lernt sie im Zug Alice kennen, die zu ihrem ersten Rendezvous mit Alexander fährt. Sie freunden sich an, Fleurs und Alice' Leben beginnen sich langsam zu ändern. Lebendig und subtil zugleich erzählt Maja Peter vom Zusammenspannen zweier Generationen, vom Jungsein und Älterwerden, von Verlassenheit und Sehnsucht und von ganz weltlichen Wundern, für die nicht Heilige sorgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Foto Patrik Marcet

Maja Peter, geboren 1969 in Zürich, Ausbildung zur Tänzerin am Opernhaus Zürich und Studium der Kulturtheorie an der Zürcher Hochschule der Künste. Arbeitete als Journalistin, Redaktorin und Dramaturgin (Theater Neumarkt Zürich). 2011 erschien ihr erster Roman «Eine Andere», für den sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Maja Peter lebt in Zürich und Bern.

MAJA PETER NOCHMAL TANZEN ROMAN

1

Gehört der Po zum Bein oder zum Rumpf? Alice legt den Zeichenstift ab, steht vom Küchentisch auf und stellt sich mit dem Rücken vor den Spiegel im Flur. Sie schafft es nicht, über die Schulter zu schauen. Früher konnte sie das. Sie streckt ein Bein nach hinten und dreht den Kopf so stark sie kann. Die Augen reichen noch immer nicht weit genug, dafür schmerzt der Nacken. Sie hätte es wissen müssen.

Am Radio verstummt die Königin der Nacht, ein Dreivierteltakt setzt ein. Walzer gibt Schwung fürs Leben, hatte Alice früher zu ihren Schülerinnen und Schülern gesagt. Sie hebt die Arme, als würde jemand sie umfangen, macht Wiegeschritte. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Geht das einmal nicht mehr, mag sie nicht mehr leben. Gibt es einen Tanz, der Schwung gibt zum Sterben?

Die Musik schwillt an, Alice schwingt mit. Der Walzer könnte der Wunsch dieses Alexanders sein. Dass er sich ihren Namen gemerkt hat. Wie sagte er noch? «Sie haben letzte Woche für Alice Maag eine Polka gespielt. Die hat mir so gut gefallen, dass ich sie noch einmal hören möchte.»

Ein Mann mit den gleichen Vorlieben. Einer, der sie nicht aus Gefälligkeit ins Konzert begleitet. Nicht wie Fritz, den klassische Musik langweilte. Kaum setzte das Orchester ein, drehte er sich nach den Zuschauerinnen und Zuschauern um, wechselte die Sitzposition, massierte sich die Hände. Alice geht wiegenden Schrittes in die Küche, stellt das Radio lauter. Trotzdem glaubte sie sich glücklich mit Fritz. Es war nicht seine Schuld, dass ihr das nicht genügte. Sie setzt sich, zeichnet der Tangotänzerin einen Rock, der Po und Beine bedeckt.

«Die Hörerin Alice Maag hat sich vor kurzem einen Walzer von Prokofjew gewünscht. Ich hoffe, ihr gefällt auch der aus dem Rosenkavalier.»

Alexander. Sie muss ihn kennenlernen. Sie könnte die Wunschkonzert-Moderatorin bitten, ihm einen Brief weiterzuleiten. Einem Fremden einen Brief schicken. Was soll sie schreiben? Ich habe mir immer einen Mann mit dem gleichen Musikgeschmack gewünscht. Ich bin neugierig, wie Sie aussehen. Oder: Da muss noch etwas kommen? Martin wüsste Rat. Sie sieht auf die Uhr. In Thailand ist es abends um neun, er wird noch wach sein.

What’s love got to do with it schallt zu Fleur hinauf. Sie schließt das Fenster. Lieber ersticken. An ihren Kleidern, im Bettzeug, in ihren Haaren klebt Kuchengeruch.

«Komm doch auch», sagte Mutter, bevor sie die Kuchen fürs Hoffest hinunterbrachte. «Babs hat sich angemeldet, die hast du doch immer gemocht.»

«Ich habe zu tun», sagte Fleur. Mutter sah sie an, als wollte sie etwas sagen. Sie sah sie oft so an.

Der Song durchdringt Wände und Glas. Das ist nicht ihre Musik, nicht ihr Fest. Im Hof sitzen die Nachbarn an langen Tischen, essen und tratschen. Bla, bla, bla. Während ein paar Flugstunden entfernt ein Präsident sein Volk bombardiert, tauschen die Belanglosigkeiten aus. Hartmanns prosten sich mit Bierflaschen zu, Frau Clerici isst Kuchen. Vollgestopfte Fröhlichkeit. Die würden sogar lachen, wenn Fleur einen mit Wasser gefüllten Ballon hinunterschmeißen würde, wie sie das früher mit Babs getan hatte, wenn die Buben im Hof spielten.

Aus dem Lautsprecher plärrt Who needs a heart when a heart can be broken. Sie hält sich die Ohren zu. Raus, zum Wehr, wo der Fluss Ohren und Augen füllt. Wo sie Ruhe hat. Sie zieht eine Jacke an. Auf dem Weg zum Wehr würde sie den Nachbarn begegnen, müsste ihr «Setz dich zu uns» abwehren. Hartmanns, die ihr noch immer Floriana sagen, obwohl sie sich schon lange Fleur nennt. Frau Clerici, die sie im Treppenhaus fragt, wie es in der Schule laufe und was sie nach der Matur mache. Sie erwartet Vorfreude, Abenteuerlust. «Die Welt steht dir offen», sagt sie, «genieß es.» Wie soll sie genießen, wenn sie kein Geld hat. Wie Geld verdienen, wenn sie nicht weiß, wie Arbeiten geht. In die Welt hinaus. Sie wird schon nervös, wenn sie an einen unbekannten Ort in der Stadt fahren muss. Natürlich kann sie es kaum erwarten, die Schule los zu sein und nicht mehr wie ein Kind behandelt zu werden. Aber dann? «Mit einem Geschichts- oder Sprachstudium bist du nicht gefragt auf dem Arbeitsmarkt», sagt Mutter. Informatik, Physik und Chemie interessieren sie nicht. Das Einzige, was sie gut kann, ist fotografieren, aber das zählt nicht. Und sie weiß, was sie nicht will: für die Tabak- und die Pharmaindustrie arbeiten, in einer Bank, in einer Versicherung. Auch mit Waffen, Atomkraft und Gentechnologie will sie nichts zu tun haben. Sie zieht die Jacke aus, setzt sich vor dem Bett zu Boden.

See that girl, watch that scene, auch das noch, ABBASDancing Queen. Babs und Cindy hörten während der Primarschulzeit eine Weile nichts anderes. In den Pausen diskutierten sie, ob Agnetha oder Anni-Frid hübscher sei, dabei gab es die Band schon lange nicht mehr. Fleur ist rothaarig, also weder Anni-Frid noch Agnetha, und sie schwärmte damals für die Lieder Mani Matters, in denen Kater Ferdinand um Liebe wirbt und ein Tram auf dem letzten Kurs statt ins Depot in den Himmel fährt. Endlich verstummt die Musik. Die Nachbarn rufen «The winner takes it all». Zum Glück ist sie nicht unten. Erwachsene, die sich gehen lassen.

Am Fuß ihrer Holztruhe liegt abgeblätterte Farbe. Sie sollte das Möbelstück frisch streichen. In den Sportferien, in denen sie Zeit gehabt hätte, schlief sie, las einen Krimi, zu mehr reichte es nicht. Als die Klassenkameraden in der Stadt eine Party veranstalteten, ging sie nicht hin. Wer tanzt mit wem, wer küsst wen, wer ist wie angezogen, wer trinkt wie viel. Alle sind aufgekratzt, einige kotzen. Und danach im Nachtbus von älteren Männern angequatscht werden und im Dunkeln nach Hause gehen. Lieber ist sie alleine.

ABBA singt in voller Lautstärke The winner takes it all. Sie stopft Wachs in die Ohren. Die Gewinner sind weit weg. Wäre sie doch auch weit weg. Vom Schrank schauen der Bär und der Elefant auf sie hinab, vom Büchergestell die Puppen. Tobias ist umgekippt, von Julias Strampelhose zu Claudias Haar zieht ein Spinnfaden. Früher konnte Claudia alles. Das Einmaleins, lesen, den Spagat, den Salto, und in ihrem Haar hielt das Krönchen ohne Gummiband. Tobias war ihr Prinz. Fleur steht auf und setzt ihn gerade hin.

Auch auf den Kinderbüchern liegt Staub. Sie fährt mit dem Finger darüber. Der Elefant wächst in der Stadt auf. Elisabeth wird geheilt. Das kleine Gespenst braucht keinen Schlüssel, um ins Zimmer zu schlüpfen. Das Zimmer. Sie kennt jeden Winkel, die Unterseiten von Bett und Pult, die Astlöcher in der Dachschräge über dem Bett.

Alice hört Gejohle, als der Hörer abgehoben wird. «Hallo Martin, bist du es?»

«Alice! Warte», die Stimmen im Hintergrund werden leiser. «Verzeih, ich schaue einen Boxkampf am Fernseher. Wie geht es dir?»

«Ich brauche deinen Rat.»

«Worum geht es?»

«Dieser Mann aus dem Radio. Ich möchte ihn kennenlernen. Was soll ich ihm schreiben?»

«Sehr geehrter Herr Soundso, ich möchte Sie kennenlernen.»

«Das geht nicht.»

«Warum?»

«Ich will mich nicht lächerlich machen.»

«Was ist daran lächerlich? Er sagt auch, dass er sich für deine Musik interessiert.»

«Ich kann das nicht.»

«Dann weiß ich auch nicht weiter.»

«Ach, komm.»

«Schreib ihm, dass du dich über seine Musikwünsche freust.»

«Was wäre ich ohne dich, Martin! Bis bald.»

Alice hängt auf. Martin. Seine Stimme, seine Arme um sie. Sie waren ihr Zuhause. Mit achtzehn drückten sie zaghaft. Alice hatte Mühe, die Berührungen zu deuten. In der Turnierzeit trainierten sie Missverständnisse weg. Martin hatte sie im Griff. In den letzten Jahren genügten schwache Impulse, um sich zu verständigen. Sie kannte jede Regung seines Körpers. Bahnte sich Streit an, war sein linker Arm steif, war Martin traurig, führte er lasch. Im Glück wurden seine Arme zu ihren, sie hatten vier Füße, waren Vor- und Rückseite. Ob er mit seinem Freund auch tanzt? Sie schaut aus dem Fenster. Auf dem Dachfirst gegenüber hackt eine Krähe auf etwas Rundem herum. Eine Nuss? Alice begreift nicht, was Martin mit Pong verbindet. Er sei fröhlich, sagt Martin, zärtlich. Jeden Tag sage er, wie gut Martin aussehe, wie groß er sei, wie kräftig. «In der Schweiz wäre ich nur ein alter Mann.» Außerdem werde es in Thailand nie richtig kalt, nie grau, das Essen schmecke, die Menschen seien liebenswürdig. Immer sei Zeit für Worte und ein Lächeln. Ihr würde das nicht genügen, um zu einem Mann auszuwandern, den sie von fünf mal fünf Wochen Ferien kennt und mit dem sie sich nicht in der Muttersprache unterhalten kann. «Ich werde Thai lernen», sagte Martin vor der Abreise. «Ich fange ein neues Leben an.»

Alice setzt sich an den Computer, tippt:

Liebes Radio

Seit ich vor zwei Jahren altershalber das Ballero, meine Tanzschule, verkauft habe, höre ich das Wunschkonzert und zeichne dazu. Jeden Tag ein Blatt ist mein Vorsatz.

Mir ist aufgefallen, dass sich in letzter Zeit ein gewisser Alexander Seibt auf meine Musikwünsche bezieht. Darf ich Sie bitten, ihm den beigelegten Brief weiterzuleiten?

Freundliche Grüße

Alice Maag

Sie denkt nach. Auf dem Bildschirm schlägt der Cursor den Takt. Schreib – schreib – schreib. Sie schreibt:

Sehr geehrter Alexander Seibt

Es freut mich, dass wir den gleichen Musikgeschmack haben. Gehen Sie oft ins Konzert? Ich habe selten Gelegenheit dazu. Alleine gehe ich nicht gerne aus. Deshalb höre ich das Wunschkonzert und freue mich jedes Mal über Ihre anregenden Wünsche. Ich würde mich über ein paar Zeilen von Ihnen freuen – auch gerne per E-Mail.

Freundliche Grüße

Alice Maag

Sie liest den Brief durch. Was, wenn er verheiratet ist? Die Krähe auf dem Dach trippelt um die Nuss herum, versucht erneut, sie zu knacken. Alice druckt die beiden Briefe aus, unterschreibt sie und steckt sie in einen Umschlag. Die Nuss rollt hinunter, der Vogel schwingt sich in die Luft. Alice öffnet das Fenster. The winner takes it all dringt zu ihr. Das Hoffest! Fast hätte sie die Einladung vergessen. Heute Abend will sie tanzen.

2

Den Kopf ans Zugfenster gelehnt, beobachtet Fleur die Klassenkameraden. Sie dösen oder lesen für den Deutschunterricht die Briefe vom 1. Juli bis und mit 8. August aus Die Leiden des jungen Werthers. Fleur hat schon die ganze Geschichte gelesen. Sie äugt in Michaels Buch, um sich ins Gedächtnis zu rufen, worum es in diesen Kapiteln geht. «Wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich.»

Im Abteil nebenan unterhält sich Geschichtslehrer Minder mit Cleophea. Da haben sich zwei gefunden. Cleophea, die schon als Kleinkind die Erzählungen aus der griechischen Mythologie vorgelesen bekam und Archäologin werden will, und Minder, der eine Heilige in der sixtinischen Kapelle als die schönste Frau der Welt bezeichnet. Er streicht sich eine Haarsträhne über die Glatze und zieht Luft zwischen den Zähnen hindurch. «Dieses Zischen», stöhnt Michael. Früher wäre Sarah neben Fleur gesessen, hätte sich an sie gelehnt. Sie hat ihren Geruch noch in der Nase. Körperdunst vermischt mit Indianerseife aus dem Welt-Laden. «An meinen Körper kommt nichts, was die Umwelt belastet», sagte Sarah. Sie war in allem konsequent, viel konsequenter als Fleur. Stur ist sie, fanatisch. Wie kann sie sich von dieser Sekte einnehmen lassen. Sarah, die Kritische. Früher hätte sie in der Klosterkirche, zu der Fleur mit der Klasse unterwegs ist, Fragen gestellt zur Rolle des Abtes und des Papstes, sie hätte den Zehnten, den die Landbevölkerung abgeben musste, verurteilt, und die Unterdrückung der Frauen in der katholischen Kirche kritisiert. Und jetzt versucht Sarah alle, die ihr begegnen, davon zu überzeugen, dass sich Darwin irrte und die Menschheit von Adam und Eva abstammt. Sie hat es Fleur gegenüber mit dem Staub begründet, der überall liegt. Fleur hat den Zusammenhang nicht begriffen. Nächtelang diskutierte sie mit ihr, aber Fleur ist nicht bibelfest. Jedes Mal, wenn Sarah aus der Bibel zitierte und zu einer Interpretation ausholte, zum Beispiel, Homosexualität sei eine Sünde, zog Fleur den Kürzeren. Sie war sicher, dass Sarahs Auslegung nicht stimmte, mit Bibelversen belegen konnte sie es nicht. «Gott hat nichts gegen Liebe, falls es ihn überhaupt gibt, und ein Wort enthält keine absolute Wahrheit», versuchte sie es. «Nimm als Beispiel das Wort Freiheit. Es kann das Gegenteil von Knechtschaft bedeuten, Bewegungsfreiheit, Ungebundenheit, Eigenverantwortlichkeit, Anarchie, Selbstbestimmung, Freizügigkeit. Das hast du doch auch gelernt.» Sarah meinte, es sei nun mal so, dass Gott die Bibel diktiert habe, und sie gehöre zu den Auserwählten, die sie verstünden.

Im Skilager stand Michael Fleur bei, auch Cleophea appellierte an Sarahs Vernunft: «Wir leben nicht mehr wie die Vorfahren im alten Testament, sonst wärest du längst verheiratet.» Sarahs Augen blitzten, doch ihre Stimme klang beherrscht, als sie sagte: «Ihr wisst es nicht besser, mit euch redet Gott nicht.» Wie denn Gottes Stimme klinge, fragte Cleophea. Sarahs Blick wurde schneidend. «Du hast wirklich keine Ahnung. Ich werde ihn bitten, dir zu verzeihen.» Sie stand auf und ging.

«Sie spinnt», sagte Michael nach einer Weile. Fleur sagte nichts. Sie machte sich Vorwürfe. In den Sommerferien, in denen Sarah sich mit Sektenanhängerin Miriam traf, war Fleur mit der Mutter zwei Wochen in Südfrankreich und eine Woche im Fotokurs. Sie hätte wissen müssen, dass sich Sarah ohne sie einsam fühlte. Warum suchte sie ausgerechnet Miriams Gesellschaft? Weil Miriam von der Schule geflogen war? Nach den Ferien erzählte Sarah, Miriam habe ihren Weg gefunden. «Sie ist nicht mehr wütend über ihren Rausschmiss», sagte sie, «Miriam regt sich auch sonst über nichts mehr auf.» Fleur wusste nicht, was daran gut sein sollte. Sie und Sarah waren stolz darauf, dass Ungerechtigkeit sie empörte. Sie schwiegen nicht, wenn ein Mitschüler fertiggemacht wurde. Das Bild eines hungernden Kindes im Fernsehen trieb ihnen Tränen in die Augen. «Wir wollen nie abstumpfen», schrieb Sarah in Fleurs und Fleur in Sarahs Geschichtsbuch. Aus Sorge um die Umwelt klebten sie Protestkleber gegen Atomkraft auf Heizpilze und WC-Türen. Sarah fuhr auch im Winter mit dem Fahrrad zur Schule und nahm an Waldputzaktionen teil. Überhaupt war sie die Aktivere als Fleur. «Du bist die Glut, ich das Feuer», sagte sie. Und nun bewundert sie Miriams Ausgeglichenheit. «Der Glaube gibt Miriam die Kraft, jede Unbill auszuhalten.» Sarah sagte tatsächlich «Unbill». «Wie kannst du für Gefühllosigkeit eintreten», warf Fleur ihr vor. «Miriam ist nicht ruhig, sondern gleichgültig.» Vor drei Wochen zog Sarah zu Miriam und verließ die Schule.

Fleur wird überfallen von der Helligkeit des renovierten Kirchenschiffs. Die Farben strahlen eine Zuversicht aus, die sie bedrängt. Sie packt ihre Kamera aus und hält fest, wie das Sonnenlicht in Bündeln durch eine Rosette fällt und einen Säugling an der Empore beleuchtet. Wie kamen die Künstler dazu, Engel als Babys darzustellen? Ein Baby, das fliegt, statt zu zappeln. Ein Engel, der schreit und Milch ausspuckt.

Fleur geht an Bankreihen vorbei zur Marienkapelle, vor der Kerzen brennen. Maria trägt ein besticktes, erdbeerrotes Kleid und ist mit Goldschmuck behängt wie eine Königin. Das Jesuskind sitzt aufrecht auf ihrem Arm. Fleur fotografiert die Statue. Neben ihr bekreuzigen sich zwei Tamilinnen, legen einen Umschlag nieder. Einen Brief? Eine Spende? Stünde Sarah neben ihr und wäre sie wie früher, flüsterte Fleur ihr zu: «Mit dem Geld geht Maria shoppen.»

Im Augenwinkel sieht sie, dass Lehrer Minder sie zu einer Wand voller Bildtafeln winkt. Ihre Schuhsohlen quietschen, als sie zu ihm eilt. Vor der Wand lacht sie auf. Auf fast allen Bildern ist Maria wie von Kinderhand gemalt zu sehen. Einmal thront sie auf einer Wolke über einer kurvigen Landstraße, auf der ein Auto mit einem Traktor zusammengekracht ist. Auf einem anderen Bild steht sie am Himmel über einem Mühlerad. In Schnörkelschrift steht darunter: «Madonna hat geholfen.» Der Geschichtslehrer erklärt, die Votivtafeln seien Teil eines Handels. Der Gläubige verspreche Maria unter der Bedingung, dass sie ihm aus der Patsche helfe, ein Bild in der Wallfahrtskirche und einen Eintrag ins Mirakelbuch. «Votiv kommt vom lateinischen votum, Gelübde. Hier», Minder deutet auf eine Frau, der ein Arzt den Bauch aufschneidet, «bat ein Mann darum, dass seine Frau nach der Operation wieder gesund werde. Zum Dank verlobte er sich mit Maria.» Minder dreht sich zur Wand. «Wie ihr seht, ist Maria nicht auf allen Tafeln abgebildet. Das Gelöbnis im Text richtet sich jedoch immer an sie.» Cleophea fragt, ob die Gläubigen das Bild selbst gemalt haben. Minder schüttelt den Kopf. Sogenannte Freiluftmaler hätten sie im Auftrag und auf Bezahlung der Bittsteller gemacht. «Natürlich mussten sie den Kirchenhäuptern genehm sein. Offensichtlich mochten sie naive Malerei.»

Fleur tritt näher heran. Maria heilt für ein Bild – und nicht einmal für ein besonders gutes. Das Pferd, das auf offenem Feld scheut, hält den Kopf unnatürlich. Der Bauer hinter ihm ist besser getroffen. Auf einer anderen Tafel stürzt ein Mann kopfvoran von einem Baugerüst. Im Hintergrund rauchen Industriekamine. «Madonna ist mir beigestanden.» Fleurs Augen gleiten von Tafel zu Tafel. Eine Wand voller überlebter Unfälle, überwundener Krankheiten, gerettetem Vieh. Sie hebt die Hand. «Was ist mit den Bitten, die nicht erhört wurden?» Minder lächelt. «Gute Frage. Man könnte Wunderbücher und Votivtafeln als Werbung für Wallfahrten bezeichnen. Enttäuschungen haben da keinen Platz.» Als das Kichern verstummt, fügt er hinzu: «Die Hoffnung zu nähren, bedeutet Macht zu haben. Die Kirche ist nicht das einzige Gesellschaftssystem, das darauf baut.» Minder zieht Luft zwischen den Zähnen hindurch. «Die Verfechter einer uneingeschränkten Marktwirtschaft, die behaupten, dass alle, die hart arbeiten, Erfolg haben können, setzen auch darauf. Menschen arbeiten härter in der Hoffnung, belohnt zu werden, und akzeptieren Hierarchien – weil man ohne Hierarchie nicht nach oben kommen kann.» Er streicht die Haare über die Glatze und deutet mit dem Kopf zur Wand. «Wissen Sie, warum die Bittsteller hier nicht zu Gott, sondern zu Maria beten?» Niemand antwortet. «Weil ihr Wort beim Allmächtigen Gewicht hat. In einem Pilgerbuch aus dem achtzehnten Jahrhundert steht, ihre Fürbitte wirke schneller als der direkte Anruf an Gott.»

«Predigt beendet», sagt Michael laut.

«Noch nicht.» Minder verschränkt die Arme. «Wer nicht hofft, gibt auf.»

«Amen», sagt Michael.

Fleur nimmt ihren Papierblock aus der Jackentasche und macht sich Notizen. Wer waren die Freiluftmaler, die von den Hoffnungen der Gläubigen lebten? Sie schaut auf. Minder ist nicht mehr in Hörweite. Sie notiert «von der Hoffnung leben» und betrachtet die Bilder erneut. Der Sturz vom Baugerüst kann noch nicht alt sein. Man hätte den Unfall fotografieren können, statt ihn zu malen. Fleur überlegt, wie Votivfotografien aussehen würden. Vorher-Nachher-Aufnahmen, dazu ein Spruch. «Mit Madonnas Hilfe konnte ich den Brustkrebs besiegen.» Oder «Dank Maria habe ich zwanzig Kilo abgenommen.»

Nach einem letzten Blick auf die Tafeln schlendert sie am Kerzentisch vorbei Richtung Ausgang. In einer Nische klebt ein Blatt Papier an der Wand. Sie tritt näher. Ein handschriftlicher Brief, datiert vom Vortag:

Lieber Gott

Wie zeigst Du Dich? Wie erkenne ich Dich? Wie kann ich Dich vernehmen? Ich benötige Deine Hilfe. Jeden Morgen suche ich nach einem Grund, aufzustehen. Ich bete ein Vaterunser, höre den Vögeln zu, betrachte das Licht, das sich durch die Ritzen der Rollläden presst. Kein Zeichen von Dir. Ich überlege, was mir den Tag möglich machen könnte. Kaffee, Lesen, Arbeiten, Sport. Er wird nicht möglich.

Wie muss ich Dein Schweigen verstehen? Bist Du nicht da oder erkenne ich Dich nicht? Bestrafst Du mich mit meinem Leben? Wofür?

Heute Morgen kam mir der Gedanke, dass ich Dir hier, im Kloster, begegnen könnte. Ich stand auf, kam her, bekreuzigte mich, kniete nieder. Demütig betete ich. Bat um Hilfe. Auch eine Kerze zündete ich an. Ich wartete auf Dich. Vergeblich. Warum? Verzeih Gott, ich kann nicht mehr. M. S.

Fleur streicht mit der Hand über das Papier. Gestern stand M.S. hier, hielt sich am Bleistift fest und schrieb. Hat er oder sie sich danach umgebracht? Was für ein Gott. Eilig verlässt sie die Kirche. Auf dem Klosterplatz reiht sich Stand an Stand mit religiösem Krimskrams. Kerzen, Postkarten, Ansteckknöpfe und Schlüsselanhänger mit Madonna in verschiedenen Gewändern darauf. Was für eine Welt. Maria an einem Schlüsselbund in der Hosentasche. Hat M.S. einen gekauft?

Erst ist die Kaffeetasse umgekippt, dann die Zahnbürste zu Boden gefallen, und jetzt verschmiert die Mascara. «Verflixt. Nimm dich zusammen», flucht Alice. Alexander bringt alles durcheinander. Er spaziert mit ihr das Seeufer entlang, reicht ihr im Foyer des Konzerthauses den Arm. Als er auf ihrem Sofa hockt, scheucht sie ihn weg. Sie will ihn nicht fragen, was sie kochen soll oder welches Fernsehprogramm er einschalten möchte. Sie ertrüge es nicht, den ganzen Tag jemanden um sich zu haben.

Sie tritt auf den Balkon hinaus. Wie warm es geworden ist. Mit geschlossenen Augen hält sie das Gesicht in die Sonne. Wieder die Seepromenade, das Foyer. Sie seufzt. Es wird keinen Spaziergang, keinen gemeinsamen Konzertbesuch geben. Mach dir keine Hoffnungen. Wenn nicht mit Alexander, dann vielleicht mit jemand anderem. Vergiss es. Nie mehr?

Sie öffnet die Augen. Gut möglich. Wahrscheinlich. Sie zieht einen Stuhl heran, setzt sich. «Konzentrier dich auf den Moment», riet sie Schülerinnen, die aus dem Takt fielen, weil sie den nächsten Schritt schon im Kopf hatten. Oder, wenn sich ein Schüler verhedderte: «Denk nicht so viel, hör auf die Musik.»

Sie blickt auf die Straße hinunter. Die Passanten haben Mäntel und Stiefel abgelegt und staksen durch die laue Luft, als entdeckten sie eben ihren Körper. Der Frühling macht sie zu Anfängern. Die Nicht-Ausrutschen- und die Armean-den-Körper-Schritte des Winters taugen nicht mehr, die neuen sind noch ungewohnt. Knöchel wackeln über Absätzen, Träger rutschen von Schultern, Unterhosen werden zurechtgezupft, und die Gesichter sind statt auf den Boden gegen den Himmel gerichtet. Die winterliche Steife ist weg. Weggeblasen vom Aufatmen.

Eine Frau direkt unter ihr trägt über weißen Leggins ein weißes Oberteil. Es reicht ihr knapp über den Po. Hat ihr niemand gesagt, wie erbarmungslos weiß ist? Alice bekam im Tanzkurs zu hören, Weiß stelle jede Delle aus, sei «nicht vorteilhaft». Auch leichtfüßiges Gehen brachte ihr der Lehrer bei. Damals fühlte sie sich zum ersten Mal elegant. Wie lange das her ist.

Sie streckt die Beine, massiert die Knie. Mit dem Verkauf des Balleros ist ihr der Körper abhandengekommen. Beim Turnen fühlt sie sich nie ganz. Da ist rechte Hüfte, linke Hüfte, Arm, Oberschenkel, Unterschenkel, unterer Bauch, schräger Bauch, Kreuz, Brust, Schulter, Nacken. Sie beugt Osteoporose vor, turnt gegen Übergewicht, Stürze, Gleichgewichtsstörungen. Sie balanciert auf einem Bein, rollt vom Bauch auf den Rücken, kreist mit den Armen. Zur Stärkung der Füße lässt die Turnlehrerin sie mit den Zehen Tülltüchlein vom Boden aufheben. Wie damals, im Kindergarten.

Sie überlegt, wie die weiß gekleidete Frau tanzt. Sie schwenkt die Hüften beim Auftreten, der Oberkörper macht die Gewichtsverlagerung mit. Vermutlich tanzt sie gerne. Ob sie sich führen lässt? Schwer abzuschätzen. Früher beobachteten Martin und sie, wie sich die Neulinge auf der Straße dem Ballero näherten, und rätselten, wer wie tanzte. Martin schloss von den Bewegungen der Frauen und Männer, wie sie sich im Bett anstellten. Eigentlich interessierten ihn nur die Männer. Alice lächelt beim Gedanken. Sie würde Tanzen nicht mit Sex vergleichen. Zum Tanzen braucht es ein analytisches Auge, Rhythmusgefühl, Koordination, Konzentration, Körperbeherrschung, Raumgefühl. Zum Sex Hingabe und Liebe.

Wenn sich Alexander nur meldet. Ihr fällt ein, dass sie dran ist mit Wünschen. Salsa bringt das «Klassiktelefon» nicht. Tango von einem klassischen Geiger gespielt, vielleicht. Sie spricht ihren Wunsch aufs Band und verhaspelt sich dabei. «Schluss jetzt, reiß dich zusammen.» Sie stellt den Computer an. Nichts von Alexander. Sie schreibt:

Lieber Martin

Wie gehts Dir? Bitte schreibe mir etwas Schönes. Aber keine Liebesgeschichte!

Deine Alice

Sie schickt die Zeilen ab und schaut nach, was auf der Website der Frauenzeitschrift zu lesen ist. Neue Parfums, Wellnesshotels in der Karibik, Büro-Lunch-Rezepte. Sie klickt aufs Horoskop. Die Zeit sei reif für eine Gehaltserhöhung, steht da. Was ist mit den Pensionierten? Ein «Bling» verkündet das Eintreffen einer Nachricht. Schnell wechselt sie das Programm. Martin antwortet:

Liebe Alice

Ich war gerade dabei, Dir zu schreiben, als Deine Mail eingetroffen ist. Der Mann vom Wunschkonzert lässt auf sich warten, stimmts? Geduld!

Darf ich schreiben, dass es mir prächtig geht? Ich war heute Morgen alleine auf dem Markt und vertrödelte sicher eine Stunde mit einem Schwätzchen hier, Schwätzchen dort. Die Fischverkäuferin, die trotz 24 Grad eine Wollmütze trug, erzählte mir von ihrer Erkältung – sofern ich sie richtig verstand. Sie bot frische Flusskrebse an, von denen ich ihr ein paar abkaufte.