6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

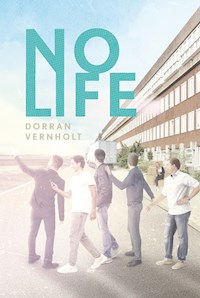

Edmund Arnstrat ist der Anführer einer Gruppe von Helden im Kampf gegen das Böse – aber nur in seiner Freizeit. Er spielt leidenschaftlich und auf höchstem Niveau Dota 2. Beruflich ist er nur: ein frustrierter Architekt. Er will das Spiel zum Beruf machen, Millionen-Preisgelder winken. Doch seine vier besten Freunde und Mitspieler, der stille Doktorand Tom, der verhinderte Moderator Sören, der hedonistische Diplomatensohn Jason und der Entrepreneur Jan, haben alle ihre eigenen Ziele. Zu allem Überfluss steht auch noch Edmunds neue Nachbarin Sophia vor seiner Tür – und stört die Planung. Sodass selbst Edmund damit kämpfen muss, ganz beim Spiel zu bleiben. Nolife ist eine Geschichte von Menschen, die durch den Segen und unter dem Fluch der digitalisierten Gesellschaft einen besseren Platz im Leben suchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Dorran Vernholt

Nolife

Roman

Inhaltsverzeichnis

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Epilog

Über den Autor

Für Kilian

Prolog

Irgendwo in den Tiefen der Unwirklichkeit, in einem auf allen Wegen unzugänglichen Landstrich, tobte ein Konflikt, der kein Ende hatte. Unzählige Leben waren auf beiden Seiten ausgelöscht worden. Niemand wusste, wer sich wofür opferte und worum überhaupt gekämpft wurde. Doch die Fronten waren klar. Wer zögerte, im Angesicht eines Feindes die Waffe zu heben, erlebte seine letzten Momente. Kampfeslust war allgegenwärtig und versiegte nie. Niemand vermochte die Rage in den Herzen zu beschwichtigen, geschweige denn, eine Lösung des Konflikts in der Diplomatie zu suchen. Es gab keine Zweifel – nur die völlige Vernichtung des Gegners.

Eine junge Kriegerin rückte im Licht des Morgens mit einer Gruppe von Kämpfern aus. Sie zogen entlang eines Pfades von einem Wachposten zum nächsten, immerzu in Richtung des Flusses, der die Frontlinie bildete. Bevor sie das Wasser erreichten, trennte sich die junge Kriegerin von den anderen, um ihre Schritte in den Wald zu lenken.

»Wohin geht ihr?«, fragte sie ein Ritter in einer schweren, stählernen Rüstung, der einen großen, zweihändig geführten Hammer über der Schulter trug.

»Auf die Jagd.« Die Kriegerin sah den Ernst in seinen Augen. Sie wussten beide, was dieser Tag bringen würde – was ihnen bevorstand, wenn sie nicht alles gaben, was sie zu bieten hatten. Für einen Moment standen sie regungslos unter der Schwere der Entscheidung.

»Ich werde eilen. Ehe ihr euch verseht, stoße ich zu euch«, sagte sie. Er senkte den Blick und eilte hinter der Gruppe von Kriegern her, die den Marsch nicht unterbrochen hatten.

Es gab durchaus gute Gründe für die Kriegerin, auf die Pirsch zu gehen. Selten hatte der Wald eine bessere Jägerin gesehen, dabei setzte sie weder Jagdbogen noch Armbrust ein. Ihre Hände führten eine Gleve, eine lange Stangenwaffe mit einer geschwungenen Klinge, die sich für wuchtige Hiebe eignete. Ihr Körper war von einem schweren Metallpanzer mit großen Schulterteilen bedeckt; dazu passend trug sie Arm- und Beinschienen sowie einen Halbhelm mit einem roten Federbusch, alles in einem gold-bronzenen Glanz. Ihre Rüstung erinnerte an die eines Zenturios der antiken Römer, jedoch war sie schlichter, fast unverziert – und sicherlich robuster. Das war auch nötig, denn sie jagte nicht Hase, Hirsch und Fasan, sondern monströse Wölfe und andere, nicht weniger aggressive Kreaturen, auf die beachtliche Kopfgelder gesetzt waren.

Einen großen Teil des Morgens verbrachte sie mit der Erkundung der Grenzen des Waldes. Erst als sie sicher war, keine Spuren von feindlichen Soldaten gefunden zu haben – die bis hier vordringen und einen Hinterhalt hätten vorbereiten können – begann sie, die Kreaturen aufzuspüren.

Bald stieß sie auf ein Rudel Wölfe mit einem mächtigen Alphatier. Sein Kopf reichte ihr fast bis zur Brust. Ihre Gleve fest in beiden Händen, stürzte sie sich auf die Raubtiere. Im selben Moment, in dem sie die Kriegerin wahrnahmen, knurrten sie und fielen sie an. Abwechselnd sprangen und bissen sie zu, aber die schwere Rüstung schützte hervorragend. Nur manchmal drangen Reißzähne durch das gehärtete Leder zwischen den Platten am Bein. Die schwere Klinge der Kriegerin dagegen zischte durch die Luft und traf die Wölfe heftig, schlug tiefe Wunden. Die Wölfe ließen sich nicht davon beeindrucken, sie wehrten sich wild – bis zu ihrem letzten Atemzug.

Auf der Suche nach weiteren Kreaturen zog die Kriegerin stundenlang durch den Wald. Zwei Mal kam sie zu einem der Wachtürme, an denen sie erfuhr, wie es den Kriegern an der Front erging: nicht sehr gut. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch gewesen, und ihre Männer glaubten, zunehmend in die Defensive zu geraten. Sie sahen mit besorgten Blicken in Richtung der Furt am Fluss, von wo man weit entfernt Schläge von Metall auf Metall, Schreie und manchmal einen Knall hörte. Die Kriegerin durfte sich nicht davon irritieren lassen. Ohne eine Pause setzte sie ihre Jagd fort. Erst am Abend kehrte sie zu ihrer Festung zurück.

Innerhalb des Rings von Türmen und der Kasernen, wo die Soldaten aufmarschierten, war sie sicher. Die Erschöpfung in ihren Gliedern und die paar leicht blutigen Kratzer tauschte sie gegen ein prall gefülltes Goldsäckchen.

Kurz darauf trug sie brandneue Handschuhe und Stiefel. Gerade die alten Stiefel waren so viel unbequemer gewesen, hatten immer irgendwo gedrückt. Ihre Jagd würde nun noch erfolgreicher sein, wenn sie schneller von einer Gruppe Kreaturen zur nächsten gelangte. Nur einen Moment ruhte sie sich aus und erfrischte sich an dem Brunnen, als ihr Freund, der Ritter, plötzlich neben ihr stand. Sie erschrak, als sie seine Verwundung bemerkte.

»Was ist geschehen?«, fragte sie.

»Gerade noch …«, murmelte er, schwer außer Atem, »gerade noch bin ich davon gekommen. Sie kamen zu dritt, als sie begriffen, dass ich allein bei dem Turm war. Der eine zeigte sich zuerst, ließ sich beschießen und hielt ihnen seinen Schild entgegen. Er lenkte sie ab, damit die anderen beiden mir von der anderen Seite, aus dem Wald heraus, den Weg abschneiden konnten. Zum Glück habe ich sie kommen sehen und bin direkt zwischen die Sträucher geflohen, aber zwei Pfeile habe ich gefangen.« Er stützte sich auf den Stiel seines großen Hammers und blickte zu Boden. Die Kriegerin sah seine Zweifel.

»Im Norden sieht es noch finster aus. Ein Mann fehlt uns dort – oder eine Frau.« Der leichte Vorwurf in seiner Stimme ärgerte sie.

»Ich weiß, dass es so ist. Es ist Krieg. Es fehlt immer an Männern. Ich werde mich beeilen, aber ihr wisst, dass ich noch nicht kampfbereit bin.« Der Ausdruck in den Augen des Ritters verlor nichts von seiner Härte und so wurde die Last auf ihren Schultern größer. »Ich werde bald bei euch sein. Das verspreche ich euch.« Der Ritter nickte, aber sein Gesicht war wie versteinert.

Gemeinsam zogen sie wieder aus und trennten sich. Der Ritter marschierte zurück an die Front im Osten, die Kriegerin in den Wald in Richtung Nordosten.

Als sie an dem letzten Wachturm vor dem Waldrand vorbeikam, hörte sie von dem Tod eines Verbündeten. Er hatte bei der Verteidigung des Turmes im Norden sein Leben gelassen. Verflucht, er hat recht, dachte sie. Was, wenn ich den Mann hätte retten können? Aber wenn nicht? Ich hätte vielleicht auch nur mein Leben mit ihm zusammen weggeworfen, weil ich zu schwach bin, wirklich etwas auszurichten. Wie sie gehört hatte, war der Turm nur beschädigt, nicht aber zerstört worden. Sie sagte sich, dass der Mann sich bestimmt zu weit vom Schutz des Turmes weggewagt hatte – ein fataler Fehler, den selbst ihre Anwesenheit nicht hätte verhindern können.

Mit neuer Entschlossenheit beschleunigte sie ihre Schritte und scheuchte weitere Kreaturen auf, für deren Tötung ein Kopfgeld bezahlt wurde. Wahrlich, auch die neuen Handschuhe erleichterten ihre Jagd, ließen sie ihre Gleve geschmeidiger führen. In Gedanken zählte sie die Goldmünzen, die sie schon verdient hatte, und war sicher, noch nie zuvor so zügig gejagt zu haben.

Sie erreichte eine Senke, als sie das Stapfen schwerer Stiefel vernahm. Erst von einem Paar, dann von mehreren. Sofort suchte sie bei der nächsten Gruppe von Bäumen Deckung, erstarrte, lauschte und hielt die Anhöhe auf der anderen Seite der Senke im Blick. Wenn es eine Gruppe von Feinden war, würde sie sie hoffentlich zuerst erspähen und dann fliehen und die anderen warnen können.

Zu ihrem Schrecken war es der Ritter, der zwischen den Bäumen auf der anderen Seite strauchelte. Kaum hatte sie ihn erkannt, hörte sie das hohe Zischen eines Pfeils und kurz darauf einen Einschlag in Metall – und etwas anderes, weniger Rigides. Der Ritter schrie vor Schmerz. Er fing sich und sah sich nach seinen Verfolgern um, die in diesem Augenblick durch die tiefhängenden Zweige brachen. Eine Schützin, die stehen blieb und den Bogen mit schon eingelegtem Pfeil hochriss, spannte und losließ. Der Pfeil traf zielsicher den Rücken des verletzten Ritters. Der zweite Verfolger war ein Nahkämpfer, der jedoch in seiner leichten Rüstung schneller war und in die Senke folgte.

Da begriff die Kriegerin, wie schwer ihr Freund bereits verletzt war. Er würde nicht mehr lange durchhalten. Sie musste ihm sofort zu Hilfe eilen. Doch was dann? Sie würde zu ihm laufen und versuchen, ihm den Kämpfer vom Hals zu halten. Doch wenn ihr Freund in der Zwischenzeit starb, würde sie allein gegen die beiden noch sehr frisch aussehenden Feinde kämpfen müssen.

Während sie zögerte, erreichte der Nahkämpfer den Ritter und versetzte ihm einen heftigen Streich mit seinem gefährlich aussehenden, gezackten Schwert. Der Ritter nahm den Treffer dieses Mal besser; er verkniff sich zu schreien. Stattdessen drehte er sich um und holte aus, um sich zur Wehr zu setzen. Gleich würde er sterben, das war ihr klar. Wenn sie einschritt, war sie die Nächste und würde zudem ihre Kopfgelder verlieren.

Rasch drehte sie sich um und machte sich davon, so schnell und leise sie konnte. Noch bevor sie außer Hörweite war, drang sein letzter Schrei zu ihr, dann das dumpfe Fallen von etwas Schwerem auf den Waldboden. Das Risiko war zu groß gewesen. Und letztlich ging es hier um etwas Wichtigeres als diesen einen Tod: um eine riesige Menge Gold. Genug, damit sie sich ihre Handschuhe vergolden lassen konnte.

1

Was für ein total unrealistischer Bullshit, dachte Edmund Arnstrat. Für einen Moment starrte er perplex am Monitor vorbei und fragte sich, ob sein Bauherr der Typ war, der sich an einem Donnerstagabend volllaufen ließ. Er warf einen erneuten Blick auf die E-Mail. Der Mann hatte letzte Nacht um 2:38 Uhr die Idee gehabt, man könne in der schon lange fertig geplanten Halle zur Straße hin Gastronomie und kleine Ladenlokale hinzufügen. Er bat darum, die Möglichkeiten zu evaluieren, ob und wie man mehr Platz für die vielseitigere Nutzung machen könne.

Ganz einfach, wusste Edmund, gar nicht. Sie waren in Leistungsphase 6. Der Bauantrag war längst genehmigt. Die meisten Leistungsverzeichnisse waren auf dem Markt. In zwei Wochen würden die Rohbauer die Fundamente gießen. Ausgehoben worden war vor zwei Monaten. Da war kein Platz, um nach außen zu erweitern. Der Bauherr besaß nicht einmal mehr Grund, als bereits genutzt wurde. Und würde man versuchen, nach oben zu erweitern, war die gesamte Statik hinfällig. Die Halle war so schon überdimensioniert für dieses Kaff bei Neuss, wo sie stehen würde. Kein Mensch würde sich vor dem Stand-up-Comedian am Abend noch in ein Café am Arsch der Welt setzen.

Vor sechs Stunden hatte Edmund die E-Mail zum ersten Mal gelesen und war immer noch nicht über die Dummheit der Anfrage hinweg gekommen. Edmund wollte doch bloß etwas aufbauen, worauf er stolz sein konnte. Er wollte Bauwerke realisieren, vor denen man in vielen Jahren stehen blieb. Die zu einem der wenigen Beispiele guter Architektur der heutigen Zeit werden würden. Leider gab es diese eine Sache, die ihm seine Arbeit verdarb: dumme Bauherren.

»Edmund?«

Er sah von seinem Monitor auf und zur Tür. Umberto Cortez, sein Abteilungs- und Projektleiter, lehnte gegen den Türrahmen. Nun gut: zwei Sachen. Umberto hatte wirklich wieder zweieinhalb Stunden Mittagspause gemacht? Sie teilten sich das Büro, sonst aber kaum etwas und am wenigsten die Arbeit. Denn Umberto war ständig »unterwegs«, so nannte er es, während Edmund in Telefonaten, E-Mails und CAD-Zeichnungen versank.

»Es gibt eine Besprechung. Drechsler möchte dich auch dabei haben. Wir sind oben.« Umberto grinste, als verstünde er nicht, warum Edmund überhaupt dabei sein sollte, machte eine winkende Geste mit zwei Fingern und seinem Daumen und verschwand. Umberto konnte es nicht lassen, seine Kollegen so zu behandeln.

Mit einem letzten Blick auf seinen Bildschirm atmete Edmund durch, stand auf und machte sich auf den Weg zur Chefetage. Er spürte wieder diese schweißtreibende Wärme in sich aufsteigen. Er konnte es kaum erwarten, nicht mehr für Umberto arbeiten zu müssen. Jetzt aber fragte er sich, was besprochen werden sollte. Dann fiel es ihm ein: Es konnte nur um eine Ankündigung von personellen Umstrukturierungen gehen. Nicht irgendwann, sondern sehr bald würde er ihn zum Projektleiter und Darius zum Abteilungsleiter machen. Das musste es sein. Von dem Gedanken beschwingt, beschleunigte er seine Schritte zu den Treppen, als Hannah ihn abfing.

»Hi Edmund. Gut, dass ich dich sehe. Du hast recht gehabt. Ich habe wirklich einfach einen anderen Vertrag. Was soll ich denn jetzt machen?« Sie sah ihn verzweifelt an.

»Hi. Ja. Das sind die neuen Verträge. Ich denke, das kam so, weil in den Vorlagen Einträge sind, die sie einfach übernommen haben.« Hannah hatte Anfang des Jahres ihren ersten Festvertrag bekommen. Es sollte alles beim Alten bleiben, doch sah der Vertrag drei Urlaubstage weniger als bei allen anderen Verträgen vor. Aufgefallen war es ihr erst, als sie ihren ersten Urlaub beantragte.

»Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe mit Jürgen gesprochen. Ist schon alles geregelt.«

»Wie?«

»Frau Gotthold ist angewiesen, die Änderung aufzusetzen. Sie wird sich bald bei dir melden.«

»Wirklich? Und ich habe schon schlecht geschlafen die letzten Tage. Danke, das ist super nett von dir.«

»Schon gut. War keine große Sache.« Edmund lächelte sie an.

»Hast du schon Pause gemacht? Ich lade dich ein.«

»Nein. Danke, aber ich kann nicht, ich muss hoch.« Hannah machte noch größere Augen.

»Ist es endlich so weit? Das freut mich total. Vielleicht kann ich dann endlich für dich arbeiten.« Edmund freute sich auch, aber er konnte die anderen nicht warten lassen.

Der Besprechungsraum war voll. Melina, die Auszubildende vom Sekretariat, lächelte ihn schüchtern an und schenkte an seinem Platz neben Darius van Hergen Kaffee ein. Edmund setzte sich und grüßte ihn mit gedämpfter Stimme. Jürgen Drechsler suchte in seiner Aktenmappe und erzählte von den Anfängen des Büros. Das tat er bei jeder Gelegenheit, denn er hatte das große Büro praktisch allein aufgebaut. Die Erzählung zog sich ebenso wie die Suche. Minuten vergingen, während Drechsler alle Blätter aus der Mappe mehrfach in der Hand gehabt und umgedreht hatte. Er fand offensichtlich nicht, was er haben wollte.

Edmund hatte eine Vermutung, was ihm fehlte. Es waren die Pläne über die Entwicklung des Büros der nächsten Jahre. Sie hatten sie gemeinsam an vielen späten Abenden in Drechslers Wohnzimmer entwickelt und niedergeschrieben. Es war sonderbar, dass er sie gerade jetzt haben wollte, denn die nun bedeutenden ersten Schritte kannte Jürgen garantiert auswendig. Edmund wurde nervös und verlor seine Gedanken in der grauen Suppe über Aachens Dächern.

Plötzlich war Drechsler beim eigentlichen Thema angekommen: Irgendwer würde bald in seine beachtlichen Fußstapfen treten. Doch anstatt davon zu sprechen, dass die Abteilungs- und Projektleiter alle gute Arbeit machten, es zunächst aber an der Zeit war, den Nachwuchs zu fördern, sagte er: »Deswegen möchte ich Sie bitten, darüber nachzudenken, ob Sie sich vorstellen können, diese letzte Stufe der Leiter zu nehmen und ob Sie die damit verbundenen Verpflichtungen eingehen möchten. Und sicher haben Sie viele Fragen, auf die wir gern vollständig eingehen wollen.«

Moment, dachte Edmund. Hatte Jürgen gerade allen Abteilungsleitern das Angebot gemacht, sie könnten Chef werden?

»Wie sieht es denn mit den Verpflichtungen aus, zum Beispiel auf der finanziellen Seite?«, fragte Umberto. Edmund versuchte nur für eine Sekunde, Jürgens Aufmerksamkeit einzufangen, um sein Gesicht und seine Augen sehen zu können. Er schien ihm auszuweichen, während er erläuterte, dass der Wert des Büros noch nicht ermittelt wurde und sich bis zu dem Moment der Übergabe verändern würde. Edmund drehte den Kopf zu Darius, der einen fragenden Blick erwiderte.

Edmund saß da und verstand nicht, warum Jürgen nicht zuerst Darius und ihn befördert hatte. Wenn er in einigen Jahren selbst in Rente ging, mussten sie bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ging nicht, ohne jetzt die Vorbereitungen zu treffen. Sie hatten das doch im Detail abgesprochen.

Edmund kannte Jürgen schon ewig. Er war einer der besten Freunde seines Vaters gewesen und sie hatten privat viel Zeit miteinander verbracht, als Edmund noch ein Kind gewesen war. Das wussten die wenigsten hier im Büro. Edmund war nach all den Jahren, die er schon zu Schulzeiten als Zeichner und während des Studiums praktisch als vollwertiger Architekt ausgeholfen hatte, zum wichtigsten Berater seines Chefs geworden. Einzig weil er zu jung war, kam er als unmittelbarer Nachfolger nicht in Frage. Aber in einigen Jahren sollte er der Nächste sein. Nur würde das nicht gehen, wenn bis dahin jemand wie Umberto Chef war.

Einige Bruchstücke der Sätze, die im Raum gefallen waren, kamen zurück. Niemand fragte, was sie tun konnten, um sich zu qualifizieren, ob es Fortbildungen gab, an denen sie teilnehmen konnten. Jeder schien davon auszugehen, durch die jahrelange Erfahrung als Architekt ein guter Chef geworden zu sein. Wie konnte das sein?

Auf einmal war die Besprechung vorbei. Edmund ging zu Jürgen Drechsler und bat ihn, ein paar Minuten mit ihm zu sprechen. Eine Stunde später wurde er in sein Büro gebeten. Er hatte kaum Lust, sich zu setzen, tat es aber doch.

»Ich verstehe das nicht, Jürgen. Wir haben doch darüber gesprochen, wer sich für Führungspositionen gut eignet und wer nicht. Wieso bekommt jetzt doch jeder die Chance?«

»Nun ja, ganz so leicht ist es nicht. Sie müssen ja schon zeigen, dass sie Lust haben. Und etwas dafür tun.«

»Wenn es nur um Lust geht, dann will doch jeder.«

»Das sage ich ja nicht. Aber einige sind seit fünfzehn, zwanzig Jahren dabei. Denen kann ich jetzt nicht sagen, dass sie nie mehr weiterkommen. Krantz ist seit sechsundzwanzig Jahren bei uns.«

»Ist ja schön, aber entscheidend ist doch, dass sie wissen, wie man ein Büro führt und die richtigen Entscheidungen fällt. Nur weil Krantz die Bauleiter unter sich hat, weiß er doch nicht, wie er ein ganzes Büro zu leiten hat, geschweige denn, Aufträge zu akquirieren. Er war noch nicht ein Mal bei einem Wettbewerb dabei.«

Jürgen Drechsler holte für seine Antwort weit aus. Er wiederholte, wie lange die anderen schon mit ihm zusammen und wie eingespielt sie waren. Von Enthusiasmus und Zukunftsfreude gab es keine Spur. Edmund hörte an den tiefen Tönen in Drechslers Stimme, dass er konservativ geworden war. Er wollte das Büro gar nicht aufgeben. Er wollte, dass alles so blieb, wie es war. Und wenn das schon nicht ging – natürlich ging das nicht –, dann wollte er zurück in die alte Zeit, als er noch jung und innovativ gewesen war. Das Innovations-Paradoxon: Wenn jemand von Innovation spricht, dann meint er eigentlich immer, dass jemand innovativ werden müsste, um einen alten Zustand beizubehalten – den des Erfolgs. Die wirklich Innovativen sprechen gar nicht erst davon, sie sind zu beschäftigt mit ihren Ideen. Sie schaffen etwas Neues. Gedanken über eine Transformation zur Innovation können sich in ihren Köpfen gar nicht bilden.

Als Edmund eine halbe Stunde später aus dem Büro von Drechsler kam, war er schwer enttäuscht. Mehr noch, er fühlte sich hintergangen. Er hatte unzählige Stunden seiner Freizeit damit zugebracht, Drechsler zu beraten, mit ihm gemeinsam überlegt, was der beste Weg für das Büro war. Und natürlich hatte er auch bewiesen, dass er ambitioniert war und qualifiziert, endlich ein eigenes Projekt zu bekommen, mit einem eigenen Team. Aber auf einmal ging das nicht mehr, weil die laufenden Projekte langwierig und kompliziert waren und die Leute sich eingearbeitet hatten. Alles musste genau so bleiben, wie es war. Dabei war das Schwachsinn. Er baute seine Halle sowieso schon fast allein.

Edmund stand vor seinem Schreibtisch und spürte die innere Glut, die er kurz vor der Besprechung schon gefühlt hatte, entfacht wie nie zuvor. Er hatte sich noch nie so sehr über eine Sache aufgeregt – außer über ein Online-Computerspiel.

Fünf Minuten später war Edmund raus. Raus aus dem Büro, ganz raus. Er würde kündigen, so wie es Darius garantiert auch bald tun würde. Er war besser damit bedient, ein eigenes Büro zu gründen und endlich selbst die Leute aussuchen, mit denen er zusammenarbeiten wollte. Wenn er blieb, konnte er bloß zuschauen, wie der inkompetenten Führung eine noch inkompetentere folgte. Warum sollte er das tun? Damit er sich zunehmend darüber ärgerte? Er hätte sie alle früher durchschauen müssen. Er ärgerte sich über die unfähigen Abteilungsleiter, aber am meisten ärgerte er sich über Jürgens geistige Trägheit. Wie konnte ein Mann sich gegen eine gute Lösung entscheiden – und eine offensichtlich schlechte wählen?

Das Unverständnis ergriff Edmund und führte seine Gedanken auf eine Irrfahrt, während ihn seine Beine in die Altstadt trugen, durch Straßen und Gassen, wo kein Auto fuhr, die ältesten Häuser der Stadt standen und es am lebendigsten war.

Er beobachtete gern Menschen, obwohl er sie oft nicht verstand. Dabei fühlte er sich meistens wie ein Physiker, der nach Jahrzehnten der Forschung dem kuriosen Verhalten eines Elementarteilchens kein bisschen näher gekommen war. Was trieb die Menschen an?

Beispielsweise, wenn sie Trends folgten. Wie die jungen Männer, die sich – augenscheinlich angestoßen durch einen erfolgreichen Kinofilm über den Sklavenaufstand im antiken Sparta – plötzlich dichte, am Kinn spitz zulaufende Vollbärte stehen ließen. Kamen sie sich nicht doof vor, wenn es so viele wurden, dass sie einander überall begegneten? Sie mussten sich zwingend den Verdacht gefallen lassen, oberflächlich, einfallslos oder geltungsbedürftig zu sein. Warum wollte irgendjemand so wirken? Edmund verstand es nicht.

Er erreichte den Marktplatz vor dem Rathaus. Die Wolkendecke war ein wenig aufgebrochen und ließ die ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne durch. Einige Menschen saßen auf den Treppen vor dem Rathaus und auf dem Sockel des Brunnens mit der Statue Karls des Großen in der Mitte. Edmund suchte sich einen Platz auf der Treppe und setzte sich.

Wie immer, wenn er sich über Menschen aufregte und ihr Handeln nicht begreifen konnte, suchte er nach Gründen, aber er fand keinen einzigen wirklich plausiblen. Jürgen war nicht verpflichtet, irgendwem seiner Abteilungsleiter die Chance zu geben, nach ganz oben zu kommen. Sie waren nicht unersetzbar – und er nicht auf sie angewiesen. Er hatte genug Zeit, Darius aufzubauen. Er mochte konfliktscheu, geradezu ängstlich sein, aber dann hätte er die Nachfolge hinauszögern können. Edmund fielen noch viele weitere Möglichkeiten ein, aber keine davon erklärte Jürgens Verhalten. Das Gefühl, durch die Entscheidung seines guten Bekannten und Chefs verachtet und verraten worden zu sein, verging nicht, doch sein unmittelbarer Groll ließ langsam nach.

Eine Gruppe von rund fünfzehn Studenten kam von der Krämerstraße auf den Platz und blieb mitten vor dem Brunnen für einige Minuten stehen. Sie unterhielten sich laut. Schließlich kam ein kaum älter aussehender Mann zu ihnen. Er trug ein T-Shirt mit einem Schriftzug vorne drauf, den Edmund nicht lesen konnte. Er riss die Faust in die Luft und rief:

»Wer sind wir?«

»KathHo!«, brüllte die Gruppe.

»Und wer sind wir?«, rief der Mann erneut.

»KathHo!«

»Und wer sind wir?« Wieder antworteten die anderen auf die gleiche Weise, so laut sie irgendwie konnten. Ihre Stimmen hallten und ließen den bis vor wenigen Momenten beinahe beschaulichen Ort wie eine Mischung aus Exerzierplatz und Partymeile anmuten. Sie wiederholten ihr Frage-und-Antwort-Gebrüll einige Male. Es war genau so, wie Edmund sich es in der U.S. Army vorstellte, wenn die Rekruten zum Gleichschritt animiert wurden.

Er beobachtete sie und stellte fest, dass nicht einer von ihnen aus der Reihe tanzte. Woher kam dieser an Nationalismus erinnernde Stolz auf die eigene Hochschule, noch bevor man angefangen hatte zu studieren? Lieber nicht denken, sondern machen, was andere sagen, sein, wie andere sind. Warum?

Edmund sah dem Treiben auf dem Platz zu. Er war wieder einmal völlig verblüfft von der Unverständlichkeit, die ihn immer nur die eine große Frage stellen ließ, auf die es keine Antwort gab: Warum sind alle so unheimlich blöd? Doch dieses Mal war anders. Die Erschütterung, die er vor kaum einer Stunde durch die Verkündung der potenziellen Nachfolger des Büros erfahren hatte, förderte unzählige Erinnerungen an dumme Menschen wieder zutage und mischte sie mit einer nüchternen, wissenschaftlichen Erkenntnis: Die dummen Menschen waren dumm, weil ihre Genetik nicht mehr hergab. Die Intelligenz folgte der Gauss’schen Verteilungskurve. Das war alles.

Edmund hatte es eigentlich immer gewusst, doch wollte er es nie wahrhaben. Zumal der Kontakt mit der Dummheit meist schwer zu identifizieren war. Wie oft hatte Edmund gedacht: Hat er das jetzt wirklich gesagt? Kann er so dämlich sein?

Ja, kann er, war die Antwort und sie war Edmund an jenem bewölkten Nachmittag eine Offenbarung. Er verstand, dass man in Sachen Intelligenz niemals den Fehler machen durfte, von sich selbst auf andere zu schließen, zumal es wahrscheinlich war, dass des Menschen Intelligenz in unterschiedlichen Bereichen nicht gleichbleibend war. Man konnte auch, dachte er, Intelligenz nicht trainieren. Es sollte fragwürdige Übungen geben, die den IQ um ein paar Punkte steigerten, doch waren sie vermutlich nichts weiter als eine Form der Vorbereitung auf die üblichen Intelligenztests. Was man aber durchaus schaffen konnte: seine Intelligenz zu senken, vor allem im Verlauf eines langen Lebens. Dazu brauchte man lediglich Alkohol trinken. Oder womöglich die üblichen Bezahlfernsehsendungen schauen. Oder entsprechende Seiten im Internet frequentieren. Generell brauchte man nur so lange dumme Menschen in ihren Verhaltensweisen und Ansichten kopieren, bis man nicht mehr auf die Idee kam, dass es anders vielleicht klüger hätte sein können. Und schon war man wieder ein Stück weit dümmer geworden.

Eines der größten Rätsel der Menschheit: gelöst. Erleichtert und beschwingt stand Edmund auf und machte sich auf den Weg nach Hause. Endlich hatte er es verstanden. Was ihm immer vorkam wie eine angeborene Krankheit oder ein genetischer Defekt, unter dem fast alle Menschen litten, war schlicht normal. Alle die Kinder, die mit dem Rauchen anfingen: zu dumm, um die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die Autofahrer, die ihr Leben lang keine hundert Meter täglich gingen und sich mit sechzig wunderten, dass sie es gar nicht mehr konnten: zu dumm. Sie umgaben ihn in Massen. Er nahm sie immer wahr. Wie unerträglich und wie fatal, dass er unter der Woche fast vierzig Stunden lang genötigt wurde, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Er schwor sich, das nie wieder zu tun. Aber wie sollte er es schaffen, sich nur noch mit wirklich intelligenten Menschen zu umgeben? Wenn er sich selbstständig machte, konnte er sich seine Mitarbeiter aussuchen, aber wie sollte das bei den Bauherren gelingen?

2

Edmund wohnte in einem Mietshaus aus den Sechzigern am Rand der Gentrifizierungszone, in einer Straße, die von der großen Oppenhoffallee abging. Grau und unscheinbar, vier Etagen mit ausgebautem Dach, stand es da in Gesellschaft vieler ähnlicher Häuser. Nur manchmal war eines dazwischen, dessen schnörkelig verputzte Fassade und repräsentativer Balkon an vermeintlich bessere Zeiten vor dem Krieg erinnerte – sofern man nicht nur auf die Autos achtete, die in einer endlosen Reihe den Fassaden vorgelagert waren. So wie nun der blaue Siebeneinhalbtonner eines Umzugsunternehmens unter dem einsamen Baum stand, der bis zu den Fenstern von Edmunds Wohnung ragte.

Irgendjemand hatte die Haustür weit geöffnet und mit einem Holzscheit verkeilt. Zwei Männer in Arbeitshosen trugen gemeinsam Teile eines Holzbetts nach drinnen. Ein dritter stand neben einer jungen Frau, die ihn anwies und dabei auf unterschiedliche Stapel von Kartons deutete. Der Mann nickte wortlos und schloss dabei einmal kurz die Augen. Als wollte er sagen, dass er verstand, aber es ohnehin wusste. Die junge Frau lächelte ihn dankbar und erleichtert an.

Obwohl Edmund sie nur wenige Sekunden anschaute, analysierte er sie und sortierte sie sofort ein. Er fand sie hübsch. Sie war einen Kopf kleiner als er, vielleicht einen Meter und sechzig groß. Wie viele so kleine Frauen war ihre Figur im Verhältnis leicht kompakt, aber sie wirkte sportlich. Ihr Zopf von lockigen dunkelblonden Haaren hatte eine weibliche Länge. Ihr Gesicht war etwas rundlich, aber sehr ebenmäßig und schön, mit einer schlanken Nase, deren Rücken leicht nach innen gewölbt war. Diese Nase war es, die ihrem Aussehen den Eindruck von Klugheit gab. Während die hellblauen Augen ihr eine fröhliche Offenheit und Begeisterungsfähigkeit verliehen, die Edmund besonders gefiel – aber meistens ein Zeichen anderer Eigenschaften war. Vor allem eins von eher mäßigem Intellekt. Sie trug eine blaue Jeans, erfreulich eng, mit einem alten, grob gewobenen und etwas schlabbrigen Pullover und Turnschuhen.

Edmund stand noch kurz da, mit dem Schlüsselbund in der Hand, da drehte sie sich zu ihm und sagte »Hi.«

»Hallo«, antwortete er und erwiderte ihr Lächeln ein wenig. Auf den Stufen des Treppenhauses sinnierte er über sie nach. Sie war so hübsch, dass sie bestimmt einen Freund hatte, der hier wohnte und seinen Mitbewohner gegen sie ausgetauscht hatte. Obwohl sie alte Kleidung trug, war sie so gepflegt, die Lippen scharf nachgezogen, die Wimpern leicht getuscht und so weiter. Mal wieder eine von denen, die ihn langweilten, weil sie zu normal waren. Auf Äußeres bedacht, im Café Latte macchiato nippend und über das unmögliche Gebärden einer gemeinsamen ›Freundin‹ im WhatsApp tratschend. Einfach langweilig.

Ihm kamen die zwei Arbeiter entgegen, als er auf der vierten Etage ankam. Er stand vor seiner Wohnung und sah durch die offene Tür nebenan. Während die immer leiseren Schritte der Arbeiter verhallten, wurde ihm klar, dass sie in die Wohnung zog, in der zuvor ein merkwürdiger Mann mittleren Alters gelebt hatte. Vielleicht ein selbstständiger Architekt? Edmund hatte ihn so gut wie nie gesehen.

In der Diele standen auf einer Seite Kartons gestapelt, sonst nichts. Unmöglich, dass sie allein einzog. Ihr Freund musste wahrscheinlich arbeiten und deshalb hatten sie ein Umzugsunternehmen beauftragt. Manchmal ging die Fantasie mit Edmund durch.

Später an diesem Nachmittag saß Edmund in seinem Arbeits- und Schlafzimmer am Computer. Er hatte graue Jeans und weißes Hemd gegen Jogginghose und T-Shirt getauscht, aber das bequeme Wohlsein, das er damit zu erreichen suchte, stellte sich nicht ein. Tom Berger, ein schlanker, hochgewachsener junger Mann, wie Edmund Mitte zwanzig, ließ sich neben ihm nieder und betrachtete von der Seite den Missmut, der sich in dessen kantigen Gesichtszügen abzeichnete.

»Willst du sofort zocken?« Der zweite Computer fuhr hoch.

»Nein.« Edmund hatte die Stellenanzeigen schnell weggeklickt und starrte auf eine Seite mit Vorschaufenstern seiner fünfundzwanzig meistbesuchten Seiten. Er verharrte regungslos. Tom kannte die meisten der Stimmungen von Edmund. Er war nicht eingeladen, aber ganz selbstverständlich zu ihm gekommen, um die nächsten Stunden hier zu verbringen, ganz egal ob – und gerade wenn es – Edmund nicht so gut ging.

»Was ist los?«, fragte er und als Edmund nicht reagierte, versuchte er ihn abzulenken: »Hast du gesehen, jemand zieht aus.«

»Ein. Auszug war letzte Woche.«

»Und wer zieht ein?«

»Weiß nicht. So eine Schnitte.«

»Echt? Und?« Edmund machte sich zum ersten Mal die Mühe, den Kopf zu drehen, und sah Toms erwartungsvoll hochgezogene Augenbrauen.

»Was?«

»Ist sie süß? Hast du sie gesehen?« Edmund atmete seufzend aus.

»Ja, aber ehrlich, so eine Schnitte. Süßer Arsch, aber zieht garantiert mit ihrem Freund ein.« Das war, was Edmund erwartete.

Aber die Hoffnung starb wie immer zuletzt. Und für den Fall wollte er die neue Nachbarin nicht zu hoch loben, denn er musste sich eingestehen, dass sie wirklich ein hübsches Gesicht und eine anziehende Ausstrahlung hatte. Auf der anderen Seite, wer wusste schon, ob die paar Sekunden ihrer Wirkung auf ihn keine Täuschung waren?

»Ist was passiert?«, fragte Tom. Edmund seufzte schon wieder.

»Komm, ich brauche noch einen Kaffee. Du auch?«

Sie standen auf und gingen in die Wohnküche. Edmund hatte keine sehr große Wohnung, aber da er immer schon viel gearbeitet hatte, war sie zu Beginn seines Studiums im Vergleich zu denen vieler Kommilitonen üppig gewesen. Für einen fertigen und schon in der Kammer eingetragenen Architekten war sie mit ihren fünfzig Quadratmetern bescheiden. Es gab eine kleine Diele, von der zur Linken ein fensterloses Bad abging, zur Rechten sein Arbeits- und Schlafzimmer und geradeaus der größte Raum: eine Wohnküche. Er hatte sich beinahe bürgerlich eingerichtet, mit Sofa und Wohnzimmertisch. Warum, wusste er nicht, weil die Möbel kaum Verwendung fanden, zumal er nicht einmal einen Fernseher besaß. Vielleicht war es eine unterbewusste Sehnsucht nach einem Zustand, den er nie gekannt hatte und im Leben nicht erleben würde.

Edmund drückte Tom eine Tasse in die Hand und schenkte ihm ein, dann nahm er sich selbst, trank einen großen Schluck und sagte: »Ich werde kündigen.« Tom fragte, warum, und nachdem sie sich auf das Sofa gesetzt hatten, erzählte Edmund ihm die Geschichte seines Arbeitstags.

»Fuck.« Das war Toms erster Kommentar. Er wünschte, es wäre anders, aber in seinen Gedanken zog er eine Parallele zu seinen beruflichen Erlebnissen der letzten Woche. Er war ein Physiker, der die letzten Züge seiner Dissertation ruderte. Die Promotionsfeier eines Kollegen war letztes Wochenende gewesen. Das für Tom alles in allem eher unangenehme Ereignis hatte aus einem unerfindlichen Grund eine Reihe von winzigen Momenten eingeleitet, die ihm das Gefühl gaben, irgendetwas stimmte nicht. Ein paar merkwürdige Blicke, ein Gespräch, das anmutete, als fehlten ein, zwei Sätze. Sein Chef hatte beiläufig seine Anspannung bekundet, ob es bei ihm, der ja nun der Nächste war, auch so schön laufen würde. Tom war nicht der Typ, um über diese diffusen Dinge zu reden. Bis sie Fakten waren, behielt er sie für sich.

»Ja, fuck.«

»Du hast doch eine Ewigkeit mit ihm darüber gesprochen. Wieso hat er denn jetzt das Gegenteil gemacht?«

»Da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Ich wusste ja, dass er schwierig ist und seiner Gewohnheit nach immer seinen eigenen Kopf durchsetzt. Aber dass er nun so entschieden hat, kann nur zwei Gründe haben. Erstens: Er ist sicher, dass er das Unternehmen auf diese Weise perfekt loswerden kann. Wer weiß, er könnte sich mit meinem Vater unterhalten haben. Du weißt ja, der hat die Schreinerei ziemlich lukrativ verkauft. Er wollte mit alledem nichts mehr zu tun haben. Wenn das so ist, alles gut. Dann frage ich mich, warum er mir das nicht erzählt, schließlich kann er mir vertrauen. Und ich frage mich, ob ihm dann egal ist, was aus den netten Leuten wird.

Oder zweitens: Er ist zu doof. Einfach zu doof. Scheiße doof.«

Edmund legte die Fingerspitzen beider Hände aneinander und wackelte damit eindringlich vor Toms Gesicht, während er sich wiederholte. Tom lachte.

»Ja«, sagte Edmund. »Überleg mal, es kann nicht anders sein. Das ist die größte Erkenntnis, die ich seit vielen Jahren hatte. Heute … heute habe ich das verstanden. Die Menschen sind zum allergrößten Teil schlicht und ergreifend saublöd. Ist dir das bewusst?«

Tom lachte noch mehr. Edmund schnaufte, nahm einen Schluck Kaffee.

»Im Ernst«, sagte er und stellte seine Tasse mit so viel Nachdruck ab, dass der Henkel abbrach und sie beide lachen mussten. Edmund entsorgte die Scherben und ließ sich wieder neben Tom auf das Sofa fallen.

»Wirklich. Hast du mal über Intelligenz nachgedacht? Ganz nüchtern, wissenschaftlich?«

»Worauf willst du hinaus?«

»Ganz einfach. Du hast doch mal so einen Test gemacht. Hundertfünfzig oder so, richtig?«

»Ja.«

»Okay. Und ich halte mich jetzt nicht für viel dümmer als das. Sagen wir mal, ich hätte nur hundertdreißig. Damit wären wir beide immer noch unter den Top fünf Prozent. Oder sogar Top einem Prozent. Das bedeutet, dass wir praktisch immer von dümmeren Leuten umgeben sind. Hohe Intelligenz bedeutet aber nicht ein gutes Gedächtnis oder ein waches Bewusstsein. Wir vergessen nämlich diesen Umstand. Ich kann nie glauben, dass alle Leute relativ doof sind. Aber so ist es.«

»Das sind seit Jahren bekannte Fakten. Was bringt uns das jetzt?«

»Ganz einfach. Ich kündige, weil ich es nicht ertrage, so oft von so dummen Menschen umgeben zu sein. Was denkst du, wie hoch der IQ eines durchschnittlichen Physikers ist?«

Jetzt war es an Tom, zu seufzen.

»Wahrscheinlich weniger als hundertdreißig. Komm, wir zocken«, sagte er. War nicht manche Erleuchtung, die eines eigentlich simplen Umstands, für den einen höchst aufregend und für den anderen trivial?

Sie gingen zurück zu den Computern. Das war der Grund, warum auch Toms Computer bei Edmund stand: Gemeinsam spielten sie ›Dota 2‹, ein Onlinespiel, bei dem man in zwei Teams zu jeweils fünf Spielern aus der Vogelperspektive Helden in einer fantastischen Welt steuerte und versuchte, die Basis des anderen Teams zu zerstören. Ein einfaches Spielprinzip mit den in der gesamten Geschichte der Menschheit wahrscheinlich vielfältigsten Varianten von erfolgversprechenden Strategien. Edmund kannte nichts, was ihn so intensiv und durchgängig forderte. An diesem Abend waren Tom und er, abgesehen von einer kurzen Tiefkühlpizza-Pause, perfekt von ihrem Alltag abgelenkt.

Als Tom mitten in der Nacht weg war, legte sich eine wohlige Stille um Edmunds Bewusstsein. Die Aufregung des Tages, die er durch das Spielen noch vermehrt hatte, wich von ihm. Während er Zähne putzte und sich bettfertig machte, erinnerte er sich an seine Kindheit, in der er oft vor Stress in die Welten von Computerspielen geflohen war. Es waren schöne Erinnerungen an die Rollenspiele, die sich für ihn anfühlten, als hätte er bereits mehrere andere Leben parallel zu seinem realen gelebt. Er hatte Einblicke bekommen in Welten, die die Kreationen echter Künstler waren. Sie waren nicht unbeteiligt an seiner Entscheidung, später Architekt zu werden. Er wollte selbst etwas erschaffen, etwas aufbauen. Wenn doch nicht die Idiotie bei den Menschen so weit verbreitet wäre und das alles so zäh, mühsam und manchmal schlicht unmöglich machte. Edmund legte sich hin und schlief bald ein.

3

Nun war er kein Kind mehr, sondern ein junger Mann. Ein Blatt, das das Schicksal kürzlich zu beschreiben begonnen hatte. Auf einer Kutschfahrt zurück in seine Heimatstadt Twinlake hatten Orks seine Eltern überfallen und getötet. Brutal und sinnlos hatten sie den jungen … Elenar? Ja, Elenar hieß er … mehr als sechs Buchstaben war doof, weil der Rest abgeschnitten wurde. Brutal und sinnlos hatten diese Mörder ihn seiner Familie beraubt. Bis in die tiefste Nacht harrte er an ihrem Grab auf dem Friedhof aus, als entwiche seine Trauer nur in der stillen, vom Mondlicht getränkten Luft. Warum hatte es ihn treffen müssen? Seit der Nachricht ihres Todes hatte sich ein Schatten über ihn gelegt, der durch Tränen weggewaschen werden musste.

Mit gesenktem Blick, sich selbst vergessend, wandelte Elenar über den ausgetretenen Weg des Friedhofs. Als er nach einer ganzen Weile wieder aufsah, fand er sich vor einer großen Krypta wieder. Wie die Grabsteine auf dem Gottesacker waren sie aus einem grauen Stein gehauen, gotisch verziert, mit spitzen Türmchen an den vier Ecken. Aus dem großen Eingang flackerte in die Dunkelheit ein gedämpftes orangefarbenes Licht. Es gab keine Tür – die Krypta stand offen.

Nach einigem Zögern siegte Elenars Neugierde und er schritt langsam die Stufen hinab. Das Innere war größer, als er erwartet hatte. In der Mitte des Raumes, der ihm wie ein Thronsaal erschien, stand ein massiver, steinerner Sarg, flankiert von zwei großen Schalen auf Metallständern, in denen sich eine bläuliche Flüssigkeit befand. Er hatte sich kurz umgesehen, da schlugen die Glocken Mitternacht und vor ihm tauchte aus dem Nichts eine schemenhafte weißgraue Gestalt auf. Nach dem ersten Schreck sah er, dass es sich um einen Geist handelte. Er sah aus wie ein Mann mittleren Alters, mit einem ernsten Gesichtsausdruck und Augen, die direkt durch ihn hindurchzuschauen schienen. Elenar meinte, seine Blicke folgten ihm, aber er schien nicht klar zu sehen – als hörte er seine Bewegungen, aber sah ihn nicht richtig.

»Hallo?«, fragte Elenar, aber bekam keine Antwort. Da erinnerte er sich an eine Frau, die er vor zwei Tagen auf dem Friedhof getroffen hatte. Sie war am Grab seiner Eltern vorbeigekommen und hatte ihm ihr Beileid ausgesprochen. Sie hatte erzählt, auf dem Weg zum Grab ihres Geliebten zu sein, eines großen Kriegers. Ihr Name war Gwendolyn gewesen. Sollte dies der Geist des Kriegers sein?

»Seid ihr Gwendolyns Gemahl?«, fragte er. Mit dem Verhallen ihres Namens schien der Geist sich zu strecken, er wurde größer, sein Blick klarte auf. Die Apathie fiel mit einem Mal von ihm ab. Wie ein lautes Flüstern wiederholte er Gwendolyns Namen und fragte Elenar nach seinem, bevor er seine Geschichte erzählte.

Der Geist war Sir Marillion, einst ein Paladin, der im Kampf gefallen war. Es schien, als sähe er etwas in dem jungen Elenar, was ihn glauben ließ, der würde in seine Fußstapfen treten und den Kampf wieder aufnehmen, den er nicht hatte beenden können. Mit einer Armbewegung deutete er zum Sarg, auf dessen Deckel plötzlich ein Schlüssel lag; der war zuvor nicht da gewesen. Der Schlüssel öffnete ein Fach an der Wand dahinter. Elenar fand darin eine blutrote Rüstung und ein zweihändiges Schwert.

»Ihr dürft sie haben«, sagte Sir Marillion, »wenn ihr Sorge dafür tragt, dass ein Paladin sie bekommt, damit er zu Ende bringen kann, was ich nicht konnte.«

Elenar war sehr berührt und schwor, den letzten Willen des Geistes des Kriegers zu erfüllen.

So wurde er ein Abenteurer. Er suchte die Gilde der Paladine in einer nahegelegenen Stadt auf und wurde aufgenommen, um selbst die Rüstung und den Waffengurt anzulegen und von ihnen die Kriegskunst zu erlernen. Um noch besser auf seine große Aufgabe vorbereitet zu sein, reiste er durch das Umland, um der Bevölkerung, wenn sie in Gefahr geriet, seinen Schwertarm zu leihen.