Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

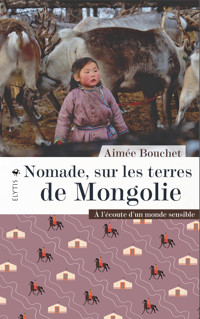

« Il est des mots qui ont une résonance particulière, comme une incantation, ils viennent vous pénétrer, font résonner des odeurs, des images, des goûts, des sons. Ils viennent stimuler un nerf, irriguer une veine, qui vous donnent envie de bondir, de vous mettre en route, de ne pas manquer de courage ; comme une piqûre de rêves, ils insufflent une envie de vibrer, de hurler, de courir humer l’air ou d’attraper un nuage… “Expédition”, “Grand Nord”, “boréal”, “steppes”, “sauvage”, “Mongolie” font partie de ces mots qui peuvent animer toute une vie. »

Dans la cartographie intime de l’auteur, cavalière passionnée et engagée, la Mongolie occupe une place à part. Travaillant sur la question du rapport des peuples autochtones à la nature, elle s’est rendue à plusieurs reprises dans ce territoire. Accompagnée d’une amie et d’une interprète, elle est allée à la rencontre des hommes et des femmes qui, sans renier la modernité, ont fait de l’immensité des steppes, à côtoyer la nature au plus près, un choix de vie éthique et culturel.

À PROPOS DE L'AUTEURE

Après des études de droit de l’environnement et une spécialisation en Biodiversité et Territoire à la Sorbonne, Aimée Bouchet s’est tournée vers la réalisation de documentaires. Elle a travaillé avec le soutien de Yann Arthus-Bertrand et de Nicolas Vanier sur le film Till Tomorrow, qui questionne la relation des peuples à la Nature.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nomade,

sur les terres

de Mongolie

. À l’écoute d’un monde sensible .

. Aimée Bouchet .

elytis

La lumière disparaît à l’horizon, embrassant la courbure de la Terre que je devine à travers le hublot. Un bout du monde s’enfuit peu à peu, attiré par la promesse d’un matin pastel ; de l’autre côté, l’arc rougit en cette fin de journée. La joue appuyée contre la vitre froide, je sens mes yeux lutter sous le poids de mes paupières. Quand le soleil se lèvera de nouveau, je serai en Mongolie.

Je quittai le matin même Hong Kong, où j’avais passé trois semaines, pour rejoindre le pays du grand Gengis Khan. Lorsque je montai dans l’avion, une excitation nouvelle m’envahit. L’humidité, la chaleur, la densité de la ville me donnaient le tournis. À Hong Kong, les tours touchent le ciel et se balancent au rythme de vents chauds, si bien qu’elles semblent articulées en pantins de fer. Les petits balcons et les bouches d’aération qui sortent de ces immenses verticalités donnent à cette forêt artificielle une allure de chambre mal rangée, où tous les tiroirs des commodes auraient négligemment été laissés ouverts. Cette forêt de béton ondule sous une brise chaude et humide dans une atmosphère de futur dystopique à la Brazil. À Hong Kong, il ne fait jamais nuit. Dans un rythme infini, la ville, baignée d’un soleil de plomb, laisse place, à chaque fin de jour, à une ville rayonnante de la lumière des immeubles, des spots publicitaires, des bars, des magasins qui ne ferment jamais, des galeries, des grands centres commerciaux… Le sommeil semble avoir abandonné cette terre trop revêche à se laisser bercer par ses bras cotonneux. Sous ces baobabs de banques et de grandes multinationales, une fourmilière humaine s’active nuit et jour à faire tourner le monde des hommes. Banques, bourses, trading, luxe, industries… s’animent à plein temps sous l’œuvre de fourmis disciplinées, s’agitant, serrées dans l’uniforme austère du tailleur et du costume-cravate de la mondialisation. Et quand la nuit vient, casinos, restaurants, bars, boîtes… prennent la relève. Alors, les fourmis de nuit travaillent à leur tour à servir un peu d’oubli et de rêve, aux notes de gin tonic et de musique pop, aux fourmis du jour. Le cœur du monde des hommes bat à Hong Kong, s’assurant de la circulation du confort et de la consommation au reste des organes qui composent l’ensemble. Et quel cœur, ce cœur ! Conscient que le moindre battement oublié conduirait le reste des organes à la syncope, il surveille, sévère, que le sang précieux y circule nuit et jour au rythme frénétique de son tambour régulier.Je m’y sentais trop petite. Ou peut-être que le métronome de ma marche rêveuse peinait à battre la mesure hongkongaise. Je déambulais entre les Starbucks, les immenses centres commerciaux et les toutes petites échoppes à la chinoise qui poussaient en lichen aux pieds des immeubles, à la recherche d’un peu de fraîcheur et de calme. C’était à la mer que je trouvais souvent mon repos. J’y restais en fin de journée pour y regarder l’onde infinie de l’eau venir s’écraser sur le sable chaud et recommencer sa danse, inlassablement, avec toujours la certitude de finir par s’échouer.

« Quand le soleil se lèvera de nouveau, je serai en Mongolie. » Je me répète cette phrase en boucle, la joue toujours appuyée contre le hublot. Elle m’aide à lutter contre le sommeil qui s’immisce, bercée par le vrombissement de l’avion. Le ciel donne son plus beau spectacle et je ne veux pas fermer les yeux tout de suite ; je veux étirer encore un peu cette excitation qui m’agite. « Mongolie ». Il est des mots qui ont une résonance particulière. Comme une incantation, ils viennent vous pénétrer, vous donnent des papillons au ventre, font résonner des odeurs, des images, des goûts, des sons. Ils viennent stimuler un nerf, irriguer une veine, qui vous donne la volonté de bondir, de vous mettre en route, de ne pas manquer de courage. Il est des mots qui agissent comme une piqûre de rêves, qui insufflent une envie de vibrer, de sauter, de danser, de hurler, de courir, de humer l’air, d’attraper un nuage. On y boit un grand shot de vie qui prend à l’estomac et vous anime d’une joie presque violente. « Alaska », « Glaciers », « Expédition », « Grand Nord », « boréale », « Steppes », « sauvage », « Mongolie » font partie de mes mots.

Ma première expédition en Mongolie remonte à cinq ans. Je sortais tout juste du baccalauréat. J’avais dix-huit ans. Je venais de tomber amoureuse pour la première fois. J’avais fait la fête tout l’été et, fin août, je m’envolais pour la Mongolie, pour vingt jours à cheval dans les steppes. J’en pleurai en rentrant. J’avais ouvert une boîte de Pandore qui avait pris la poussière d’être trop longtemps mise de côté. J’avais ouvert la boîte où je rangeais tous mes mots, tous les Alexandra David-Néel, les récits d’expédition de Sylvain Tesson, les films de Nicolas Vanier, les photographies de Vincent Munier ou de Jimmy Nelson, les souvenirs du musée Guimet, les prières de Matthieu Ricard, jusqu’aux récits d’Homère. Dès mon retour, je ne rêvais plus que d’immensités intouchées par l’homme, de nature, de chevaux, d’aventure, de yourte, de nomadisme, de troupeaux, de vent froid brûlant les joues, de marche, de fatigue d’être restée dehors, de pluie et de neige.

Je me réveille en sursaut, surprise par une turbulence. La vitre du hublot ne reflète plus que mon visage dans la triste lumière blanche de l’avion et la ligne rouge de l’horizon s’est évanouie pour ne laisser place qu’à une épaisse nuit sans étoiles. Je jette un bref coup d’œil à ma montre : 22 h 30. On ne devrait pas tarder à arriver. Je m’étire de tout mon long, profitant des deux places vides à ma droite. La ligne Hong Kong - Oulan-Bator est peu fréquentée à cette époque de l’année. Nous devons être quarante tout au plus dans l’avion, tous Mongols, à mon exception près. On me propose une barre chocolatée et un yaourt. J’avale les deux avec appétit. Je me souviens du mouton que la famille nomade me préparait à chaque repas, il y a cinq ans. Je mords de nouveau dans la barre de chocolat, un sourire aux lèvres, comme impatiente de retourner à ce régime carné et pourtant désireuse de savourer un peu plus ma sucrerie avant le mouton. Une femme se met à parler dans la petite enceinte au-dessus de ma tête. Elle s’exprime d’abord en mongol, puis dans un anglais haché et hésitant. Le signal qui commande d’attacher sa ceinture s’allume, me traduisant l’annonce. Je sens l’avion s’incliner. Je regarde par le hublot une multitude de points lumineux percer l’épais nuage noir en lucioles agitées. Elles se rapprochent peu à peu, dessinant à présent des silhouettes de maisons et de voitures. L’avion rebondit sur la piste d’atterrissage, puis termine sa course sur un chemin encadré de lanternes posées au sol.L’aéroport est presque vide, et mes quelques compagnons de vol s’en vont bien vite après avoir retrouvé ceux qui les attendaient. Très vite, trois hommes s’attroupent autour de moi, se disputant mon attention. « You America? », « Need taxi? », « Come on taxi here. » Un peu gênée et n’ayant pas retiré d’argent, j’essaie de leur dire qu’il me faut un distributeur. Après avoir hasardé quelques mots en anglais, sans succès, je finis par leur montrer ma carte de crédit, imitant un retrait. Ils m’entraînent alors tous d’un même mouvement vers un distributeur qui se tenait à quelques pas à ma droite, jouant des coudes pour pouvoir être au plus près. J’avais lu, avant de partir, combien devait me coûter un taxi jusqu’à la guesthouse. Je m’approche donc d’un des hommes – celui-ci sourit, victorieux d’avoir été choisi –, et lui montre l’adresse sur mon portable. L’homme me regarde et hoche vivement la tête. Je lui écris le montant estimé de la course. L’homme rigole, s’adresse en mongol aux autres comme pour les prendre à partie de ce qui semblait être une plaisanterie, puis se retourne vers moi et agite son index en l’air pour me signifier son refus. Il sort son portable de sa poche et écrit un nouveau montant : 35 000 MNT. Je décide de lui rendre son refus sur le même ton. Je lui souris, rigole un peu et lui remontre mon portable : 20 000 MNT. Il continue d’agiter son index et l’accompagne du même mouvement de la tête. Je me tourne et fais mine de partir à la recherche d’un autre chauffeur. Il me rattrape alors par la manche. Il marmonne en mongol et écrit un nouveau montant sur son portable : 30 000 MNT. Affaire conclue. Il est tard et je suis pressée de rejoindre l’auberge. J’améliorerai mes compétences de négociante plus tard ; Pauline doit déjà m’attendre depuis longtemps.

Sur la route, perdue dans une douce torpeur, je me laisse envahir par les souvenirs et il me semble retrouver mes émotions d’il y a cinq ans, semées sur l’asphalte en Petit Poucet qui souhaitait qu’un jour je retrouve ce chemin : il était 6 heures du matin, le jour se levait timidement dans la poussière et la pollution d’Oulan-Bator. J’apercevais les premières yourtes en cylindres, fumantes, les premières steppes en tapis d’or sous la lumière de l’aube et mon cœur se gonflait déjà d’un bonheur sauvage. La voix nasillarde d’une femme mongole s’échappait de la radio. Au refrain, le chauffeur de taxi l’accompagnait tristement, les yeux dans le vague. Je me souviens de m’être laissée bercer par la mélodie qui semblait tout droit sortie d’un film des années cinquante. Au fur et à mesure que le soleil étendait sa lumière sur les steppes nues, je sentais une vivacité nouvelle me saisir. Les steppes s’étiraient sous la lumière jaune d’une aurore encore endormie, exultant une brume froide qui donnait l’impression que le ciel se fondait avec la terre. Ma poitrine s’animait à la vue de ce matin en territoire mongol et mon cœur, se serrant d’impatience, semblait vouloir me dire : « Tu vois ? Ça y est, on y est ! »

La voiture se gare sur une petite place dont je ne perçois qu’une maison, faiblement éclairée par un lampadaire fatigué. Le chauffeur m’adresse quelques mots en mongol, puis sort d’un pas pressé récupérer mes affaires entassées dans le coffre. Je l’imite. Aussitôt hors de la voiture, je sens un air glacial me piquer les narines. Cela finit de me réveiller. Je paie le chauffeur qui repart sans attendre. Quelques secondes plus tard, le bruit du moteur a complètement disparu, m’abandonnant au silence inquiétant d’une ville inconnue. Je me hâte avec mes bagages et me dirige vers la maison la plus proche, présumée auberge de jeunesse. Mon sac à dos plein à craquer pèse sur mes épaules et manque de me faire basculer à chaque pas. Sur mon ventre se trouve ce que Pauline et moi appelons « le sac électronique ». Dedans y sont méticuleusement rangés une caméra, deux drones, un zoom1 audio, deux objectifs, un micro-cravate et des formulaires d’autorisation de droit à l’image. Cela fait déjà trois mois que l’aventure du documentaire Till Tomorrow a commencé. À travers l’Alaska, le Japon et la Mongolie, nous sommes parties filmer des peuples dont le mode de vie est intimement lié à leur environnement. Nous voulons démontrer que la définition dualiste et destructrice que nous entretenons avec la nature dans le modèle dominant « moderne » n’est pas universelle. Ailleurs, des cultures développent avec leur territoire des relations de proximité et d’échange qui peuvent être des clés de réconciliation pour les vivants, humains et non-humains. Nous avons eu la chance d’être soutenues par deux grandes figures du monde cinématographique et artistique – Nicolas Vanier et Yann Arthus-Bertrand –, ce qui nous aide grandement dans la concrétisation de ce rêve. Après un an de préparation, à la recherche de financement, de soutien médiatique, de fixeurs2, nous voici au quatrième mois de tournage, à vivre l’une des aventures les plus folles de notre vie. Pauline, qui avait pris part au projet dès les premiers mois de sa création, avait dû repartir en France pour un imprévu administratif. Voilà donc la raison de mon séjour à Hong Kong. J’avais décidé de passer ce temps de pause forcée chez une amie de mes parents et de finir le montage du premier épisode de notre série Till Tomorrow, puis de rejoindre Pauline directement en Mongolie. Ma soif d’exploration et d’ailleurs – ainsi que mon budget – m’avait interdit de rentrer en France avec elle.

Cela faisait donc trois semaines que Pauline et moi nous étions quittées. Il me tardait de la revoir ; elle annonçait la reprise de l’aventure et j’avais hâte de repartir sur les routes.

Courbée par le poids de mon bagage, une main sous le sac électronique pour apaiser mes hanches, je sonne à la petite porte de ce que le chauffeur m’a assuré être la guesthouse. De l’extérieur, pourtant, rien ne laisse supposer que l’on accueille ici les voyageurs. Le bâtiment est une maison de trois ou quatre étages recouverte de crépi vert, et la petite porte en bois verni se trouve au fond d’un porche à l’américaine.

Une femme entrouvre doucement, ne laissant passer que sa tête par l’embrasure de la porte. Elle me toise rapidement sans un mot, puis m’invite à entrer. Devant cette attitude méfiante, j’ai l’impression d’être une voyageuse en quête d’une auberge pour la nuit dans une ville hantée par les loups et les brigands. À l’intérieur, il faut enlever ses chaussures et les ranger dans un petit placard où d’autres souliers de voyageurs méticuleusement disposés en ligne indiquent une auberge bien occupée. Le silence règne. Une odeur de javel et de savon vient me piquer le nez. Une fois en chaussettes, mon hôte me guide jusqu’à un bureau dans une salle commune chargée de canapés et de fauteuils molletonnés. Je m’enregistre, distraite, à la recherche de Pauline. Une porte s’ouvre sur le salon et laisse apparaître une tignasse rousse ébouriffée. « Pauline ! ». Je bondis vers elle pour l’enlacer. La maison est endormie et nous devons nous contenir pour que nos bavardages ne se fassent pas entendre. Pauline m’annonce que mon bagage de vêtements d’hiver venu de France a été stoppé à Moscou. Je ne pourrai le récupérer que dans une semaine. Je serai chez les nomades à ce moment-là et notre retour à Oulan-Bator n’est prévu que dans deux semaines. Tant pis, je superposerai les quelques affaires que je transporte pour m’isoler du froid et me débrouillerai. Ma joie est trop grande et je décide de prendre cette nouvelle comme un imprévu obligatoire et faiseur d’histoires dans les grandes aventures. Pauline me raconte avec l’énergie des retrouvailles son retour en France auprès de sa famille, sa joie de porter une robe à nouveau, la fac, l’inertie de son administration et son enthousiasme à repartir. Je lui parle de Hong Kong, de ses immeubles trop hauts, de la chaleur et du grand Bouddha. Nous rejoignons le dortoir vers 2 heures. Notre excitation est estompée par la fatigue. Dans la chambre, des ronflements en ronronnements timides indiquent la présence d’autres voyageurs endormis. Une odeur de corps chauds mêlée à celle, plus légère, de transpiration, se dégage. Je fais mon lit en vitesse et me faufile encore à moitié habillée dans les draps. « Je me couche en Mongolie », me dis-je en fermant les yeux.

Le soleil traverse déjà les persiennes à 7 heures. De minces filets de lumière baignent la pièce d’une douce clarté dorée. De petits flocons de poussière flottent, oniriques, sous cet éclairage matinal. Mes colocataires dorment encore et je profite du calme apaisant de cette journée naissante. Je me lève finalement, regroupe mes affaires et me dirige vers la douche. Lorsque j’en sors, Pauline est déjà attablée au bar qui sépare la pièce commune de la cuisine. Je m’assieds à côté d’elle et la femme qui m’avait ouvert la veille me tend une assiette copieusement remplie. J’avale les deux œufs au plat, les deux tartines et la madeleine d’une traite. Il me tarde de sortir.

Dehors, l’air froid me pique la peau et me glace les narines à chaque respiration. Nous sommes le 20 octobre et l’hiver semble chasser les jours tièdes d’automne d’une fine couche de neige tombée pendant la nuit. Le rouge chaleureux des feuilles mortes s’estompe sous le blanc lumineux d’un hiver pressé. Le ciel est bleu azur, immaculé. Je repense à la chaleur humide de Hong Kong qui rendait chaque mouvement éprouvant et je savoure de lâcher enfin la bride d’un corps qui s’est trop longtemps économisé. L’air n’est plus ennemi à fuir dans des magasins trop climatisés, mais un ami qui vous pousse à vous animer davantage. Le froid m’a toujours plu pour cette raison ; il invite au mouvement.Nous nous dirigeons vers le supermarché pour y acheter les dernières provisions. Demain, nous partons rejoindre une famille nomade avec laquelle nous vivrons deux semaines. Le trottoir est sali de traces boueuses dans une neige molle et le goudron de la route, réchauffé par les voitures, sue de longues coulées d’eau trouble. Je marche à côté du chemin pour créer mes propres traces dans la neige. Le craquement des flocons sous mes chaussures me ravit. Je suis heureuse d’avoir retrouvé l’hiver.

Le supermarché le plus proche fait partie d’un complexe commercial couvert. Des stands de parfums, maquillages et autres produits de luxe européens forment un labyrinthe aseptisé. Nous empruntons un escalator grinçant. Dans le supermarché, des Mongols en grands manteaux remplissent des caddies de pâtes, de pommes de terre et de mouton. Nous errons dans cet immense temple de la consommation, incapables de nous décider. De temps en temps, des regards curieux nous suivent dans les rayons. Nous choisissons finalement des abricots secs, du chocolat pour la famille, des amandes et du gel hydroalcoolique. Après avoir payé, nous repartons vers l’auberge.

La chaleur de la guesthouse contraste avec le froid sec de l’extérieur. Nous posons les courses dans la chambre et joignons un groupe de voyageurs qui discutent. La plupart d’entre eux se rendent dans le désert de Gobi grâce à un tour proposé par l’auberge. Un Français nous explique qu’il parcourt l’Asie en hoverboard et qu’il ira en Chine après la Mongolie. Il finance une partie de son voyage en se filmant et en postant les vidéos sur Youtube. Nous partageons nos recommandations de vidéastes et de monteurs amateurs autour d’une bière. J’ai toujours aimé les auberges de jeunesse : une ambiance de vie vagabonde et de soif du monde y règne. Le choix d’une auberge oblige à laisser le superflu de côté : l’espace, les odeurs, les bruits sont partagés ; aussi, on ne s’encombre pas d’une individualité démesurée et la promiscuité force la rencontre bienveillante.

La nuit tombe sur Oulan-Bator. Nous arrangeons notre sac pour le lendemain et nous couchons de bonne heure. Cette fois, c’est la lumière orange artificielle d’un lampadaire qui pénètre en stries régulières par les persiennes de la chambre. Je place mes boules Quies et me laisse bercer par le silence de la nuit.

✴

Assise sous le porche, portable en main, j’attends que Hanui me confirme l’heure de notre départ. Hanui est un ami mongol que j’ai rencontré lors d’un semestre d’échange à Dublin. Nous y apprenions tous les deux l’anglais. C’était l’hiver, juste après mon premier voyage en Mongolie et il représentait alors pour moi un peu de cette mélancolie heureuse que je portais depuis mon départ. Devenu chirurgien à Oulan-Bator, il nous a aidées à trouver une famille nomade pour nous accueillir les deux prochaines semaines. Ses parents venant de la ville, il a donc demandé à Khishigdorj Davaadorj, un ami d’études dont la famille est nomade, de nous assister. Khishigdorj est aussi chirurgien. Hanui et lui s’étaient rencontrés à l’université d’Oulan-Bator. Khishigdorj est l’aîné d’une fratrie de trois : deux garçons et une fille. Ses parents sont nomades de génération en génération et vivent non loin d’Oulan-Bator, à environ une heure trente à vol d’oiseau, quatre heures en traversant la steppe en voiture. En Mongolie, les routes goudronnées sont rares. Depuis Oulan-Bator, elles se comptent sur les doigts d’une main. Elles desservent certains grands axes, mais se finissent très souvent en sentier de terre comme c’est le cas pour la liaison pourtant très empruntée de Mörön - Oulan-Bator. Le reste constitue un jeu de piste dont les Mongols sont les maîtres. Ils traversent la steppe à toute allure, se repérant au ciel, aux buttes ou peut-être même au soleil et à la lune. Pour mes yeux, habitués à une signalisation omniprésente, presque infantilisante, la steppe s’apparente à un terrain lunaire dans laquelle je ne peux savoir si j’avance ou si je tourne en rond. Le paysage lui-même semble rire des touristes malhabiles lorsqu’il présente la même colline que celle qu’on pensait avoir aperçue une heure plus tôt. D’une végétation timide, la steppe est majoritairement recouverte d’herbe, jaunie par la pluie et la baisse de luminosité à cette période de l’année. Le vent y applique régulièrement une caresse docile qui donne l’impression d’une chevelure blonde ondulante. Des troupeaux y paissent paisiblement en taches d’encre dans ce décor monochrome. Des yourtes semblent pousser depuis la terre dans une confusion ravissante, colorant le tout en petits buis blancs. Cet ensemble me fait penser à un tableau impressionniste. Dommage que Monet ne se soit pas rendu en Mongolie, il y aurait peint un Déjeuner sur l’herbe mongole charmant. Comme dans ses tableaux, une quiétude règne et la vie semble douce sous le soleil hivernal. Je sais pourtant que les hivers à -50 °C parfois, l’éloignement des points de ravitaillement, des hôpitaux, le nomadisme qui oblige à déménager toutes les deux semaines pour nourrir les troupeaux et tout ce qui compose cette vie dehors, démentent vite cette première impression. Je repense aux forêts d’immeubles de Hong Kong et aux tours de soixante-dix étages où plus de dix mille personnes vivent dans des box de 4 m2… Les villes sur terre me font penser à des lampes à papillons de nuit ; peu importe que les papillons s’y bousculent tant qu’il y a de la lumière pour éclairer le soir. Mais qu’en est-il des papillons qui se repèrent aux étoiles ?…

Mon téléphone vibre. Un message de Baigalimaa me dit qu’elle a déjà rejoint Khishigdorj et qu’ils viendront nous chercher à 17 heures. Baigalimaa est notre interprète. Elle nous accompagnera pendant tout notre séjour dans la famille nomade. Il y a à peine deux semaines, nous n’avions toujours pas d’interprète pour nous accompagner et ne pouvions espérer réaliser nos interviews. Depuis Hong Kong, je m’étais inscrite dans une dizaine de groupes Facebook mongols pour y trouver un candidat. Pauline et moi refusions de passer par un prestataire indirect ou une agence de voyages. Nous avions l’idée de favoriser le travail de locaux et ne souhaitions pas que notre paiement ne revienne pas en totalité à la personne qui nous assisterait. Pourtant, la saison touristique en Mongolie était finie, et un grand nombre d’interprètes exerçaient à présent une autre activité pour passer l’hiver. Un matin cependant, je reçus un message Facebook ; une femme mongole, Baigalimaa, nous proposait ses services d’interprétation. Inquiète de voir mon départ approcher, et après un court appel téléphonique pour vérifier que son niveau de français nous permettrait de mener à bien les interviews, nous conclûmes l’affaire. Ce n’est que quelques jours plus tard, alors que nous échangions sur la logistique du voyage, que je lui demandais comment elle avait entendu parler de notre projet. « Un chamane mongol m’a parlé de vous. Il fallait que je vous accompagne. » J’aimais la poésie qui résonnait dans cette rencontre. Aussi, je ne posais pas plus de questions, désireuse de préserver le mystère.

Pauline et moi, toutes deux courbées en bossues, les épaules face au trottoir, pressées par le poids de nos sacs, attendions la voiture de Khishigdorj. C’est Hanui, qui, au loin, me fit de grands signes de la main. Nous ne nous étions pas vus depuis près de cinq ans. L’excitation du départ fut alors renforcée par ma joie de le revoir et une certaine fierté que quelqu’un d’ici me reconnaisse. Que le monde est petit. Ou, en tout cas, pas très grand. De Dublin à la Mongolie, il n’y a finalement que cinq ans. Hanui parle très bien anglais, mais pas français. Baigalimaa parle français, mais pas anglais. Khishigdorj parle mongol. Nos conversations ressemblent à un grand téléphone arabe où l’un traduit à l’autre selon la langue à l’honneur. Cela me fait rire. Au bout d’une heure, nous sommes tous un peu fatigués de ce jeu et, naturellement, des paires se forment. La nuit tombe alors que nous quittons la route pour nous aventurer sur les pistes. Parfois, une vache se met à trottiner devant nous, surprise par la lumière des phares. L’absence de clôtures et de frontières permet aux bêtes de circuler librement. La propriété semble dissoute face à l’inexorable liberté des steppes. Rien ne sert d’enfermer, de cloisonner et d’exclure quand l’espace que vous habitez n’appartient à personne et à tout le monde à la fois. Et cela semble être la règle première du nomadisme : ce qui est éphémère ne peut être possédé et ce qui est possédé ne peut être libre. Ainsi, un nomade use de la steppe un jour pour, le lendemain, partir et laisser sa place aux bêtes, aux hommes, au vent. La steppe est libre de l’emprise de l’homme ; l’homme est libre de celle de la steppe. Et chacune de ces libertés coexiste autour des principes d’éphémérité et de mouvement. Ainsi, la steppe n’a pour empreinte ponctuelle de l’homme que de petites habitations rondes. Même celles-ci disparaissent bien vite lorsque, toutes les deux semaines, les nomades montent le campement ailleurs. Hommes et bêtes évoluent au rythme des saisons et des herbes. Je ne connais pas de pays plus intensément libre. Contraints par aucune frontière et peu de possessions, humant l’air, jugeant le sol pour se déplacer, les nomades règnent en princes sur les steppes aux côtés des moutons, des loups et des souris.

Sur la piste, nous sommes secoués de part et d’autre du véhicule par l’irrégularité du terrain. Je m’accroche à la portière avec force afin d’éviter de me cogner. La voiture file dans une épaisse nuit. De la fenêtre, je ne distingue aucun relief, aucune ombre qui puisse m’indiquer la fin du ciel et le début de la terre. Je suis émerveillée par le sens de l’orientation de notre chauffeur. Dans cet océan d’obscurité, il navigue en matelot aguerri lisant dans le creux des vagues de dunes la direction à suivre. La lune agit en phare, guidant notre bateau de son halo pâle et notre voiture file en étoile.

Je sens le sommeil me gagner, mais lorsque mes yeux s’affaissent, ils sont immédiatement rappelés à l’ordre par le cognement, tantôt de ma tête, tantôt de mes épaules contre l’habitacle. La voiture se débat sur le sentier rocailleux et tout son chargement s’en trouve ballotté. À côté de nous, Baigalimaa dort paisiblement. Pauline et moi nous regardons amusées, un peu envieuses de ce qui nous semble à ce moment être une faculté dont seuls les nomades connaissent le secret.

✴

Khishigdorj se tourne et nous adresse quelque chose en mongol. Tirée de ma rêverie, je regarde vers Baigalimaa pour comprendre. « Nous arrivons », me dit-elle avec un sourire. La voiture s’arrête. Les deux phares pointent tout droit une petite yourte blanche. Un homme en costume traditionnel en sort, les bras en l’air, lançant de grandes exclamations. Khishigdorj et Hanui sortent les premiers et enlacent vivement l’homme. Très vite, une femme et un jeune homme se joignent aux accolades. Baigalimaa sort à son tour de la voiture après avoir rassemblé ses affaires et va à la rencontre de la famille. Nous l’imitons. Un peu intimidées et gênées de ne pouvoir proprement saluer nos hôtes, nous répétons, hésitantes, le bonjour que Baigalimaa nous a fait répéter : « Sain baitsgaana uu! Sain baitsgaana uu. » Nos hôtes semblent ravis de cet essai, et nous répondent dans un grand rire chaleureux : « Ah ah! Sain baitsgaana uu! Sain baitsgaana uu! » Très vite, nous sommes invitées à entrer dans la yourte. Juste avant de passer la petite porte en bois, Pauline me tire par la manche : « Regarde ! » Je me tourne et vois une centaine d’yeux jaunes luire dans la nuit. Surprise, il me faut un moment pour discerner le corps au bout de ces veilleuses. Couchés au sol, un groupe de moutons nous fixent, pris en flagrant délit de rumination. Nous rigolons joyeusement devant cette découverte, puis entrons dans la yourte. À l’intérieur, la chaleur vient brûler nos joues figées par le froid de la nuit. Nous sommes invitées à nous installer près du poêle sur de petits tabourets en plastique blanc. La femme, que l’on devine être la mère de Khishigdorj, nous sert un bol de thé au lait salé. Le goût, inhabituel, me fait grimacer légèrement. Mais bien vite, la chaleur de la boisson efface cette première impression et je finis à grandes gorgées. La femme nous fixe intensément, un sourire doux aux lèvres. Elle a le visage couleur cuivre et des rides bien placées dessinent une figure heureuse. Ses cheveux sont tirés vers l’arrière et une grosse pince noire les retient dans un chignon décoiffé. Elle porte un long deel3 bleu nuit qui couvre des formes généreuses. Ses yeux noirs en amande dispensent de nous exprimer par des mots son accueil bienveillant. Khishigdorj, son père et Hanui discutent entre eux, nous regardant également avec des yeux amusés. Le père de Khishigdorj est de taille moyenne, il a les cheveux courts, noirs, coiffés sous un chapeau. Son sourire, plus franc que celui de son épouse, affiche une ligne de dents parfaitement blanches. Ses yeux espiègles trahissent toute la sympathie du personnage. Il est habillé d’un deel vert, grisé par la poussière et la terre, ceinturé d’un ruban jaune. À sa gauche, le jeune homme, dont nous avons appris plus tard qu’il était le jeune frère de Khishigdorj, est occupé à jouer avec le portable de son aîné. Il me semble que nous avons sensiblement le même âge. Pourtant, on peut déjà lire sur son visage la marque du vent et de l’effort qu’imposent une vie nomade. Ses cheveux noirs sont négligemment peignés sur le côté. Il porte un