Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

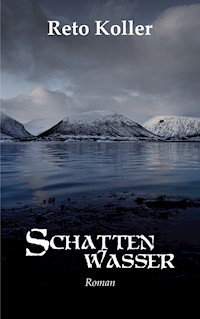

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

In einer abgelegenen Bucht im Norden Norwegens steht einsam und verlassen ein altes Internat, in welchem es seit Jahren immer wieder zu mysteriösen Todesfällen kommt. Als der neue Lehrer an der Schule, Sondre Iversen, sich mit der Institution auseinanderzusetzen beginnt, fühlt er gleich, dass innerhalb dieser Mauern so manches nicht mit rechten Dingen zugeht. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner wirken auf ihn seltsam und verschlossen, so als müsse ein altes Geheimnis bewahrt werden. Und dann verschwindet erneut eine Schülerin! Für Sondre ist klar, dass jemand im Haus ein falsches Spiel treibt. Seine Nachforschungen bleiben jedoch nicht unentdeckt und schon bald muss er feststellen, dass auch sein Leben in Gefahr ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Vorwort

In dieser Geschichte sprechen sich alle Menschen mit dem Vornamen an. In Norwegen ist dies seit ungefähr 1970 üblich. Nur der König wird mit dem Nachnamen angesprochen.

Soziale Gegebenheiten im Zusammenhang mit Internaten in Norwegen, sind nach der Fantasie des Autors umgesetzt worden und widerspiegeln nicht die tatsächlichen, gesetzlichen Richtlinien.

Geographische Distanzen zwischen Schauplätzen wurden vom Autor angepasst, genauso wie der Hauptort des Geschehens, Tåkevik. Dieser Ort heisst in Wirklichkeit Rekvik. Es handelt sich um ein kleines Dorf mit nur wenigen Einwohnern.

Der Einfachheit halber wurde für das Wort «Schüler» nur die männliche Variante gebraucht.

Die beschriebenen Landschaften jedoch sind real und in Wahrheit noch viel schöner, als Worte eines Autors sie je beschreiben könnten.

Aussprache:

Sund: Meerenge

Fjord: Meeresarm landeinwärts

Kapitel 1

Tåkevik, 80 Kilometer ausserhalb von Tromsø, Norwegen, 1988

Mit wachsendem Entsetzen sah sie zu, wie sich die schwere Eichentür vor ihr öffnete und den Blick auf eine finstere Nacht freigab. Schneeflocken wirbelten ihr ins Gesicht, der Wind zerrte an ihrem dünnen Pyjama und da wusste sie, dass dieser Ausflug kein gutes Ende nehmen würde.

Sie trat in die Nacht hinaus und fühlte sogleich, wie sich die Kälte wie ein nasses Tuch um ihren Körper legte. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis sie von Kopf bis Fuss zitterte. Alles erschien ihr wie durch einen Dunstschleier, verschwommen, unklar, furchteinflössend. Und doch konnte sie ihn hören; seinen pfeifenden Atem, der sich zum Geräusch des Windes mischte. Sie konnte seine Anwesenheit spüren, die Kraft, die von ihm ausging, seine Haut auf ihrer Haut. Sie ekelte sich vor ihm, mehr noch als vor Spinnen. Sie hasste seinen Gestank, die Geräusche, die er beim Atmen verursachte, die fettigen Haare, die Narben. Sie hasste die Art, wie er sie ansah; fürsorglich und unheimlich zugleich.

Sie versuchte sich umzudrehen, wollte ihn anflehen, sie doch endlich gehen zu lassen, doch er beachtete sie gar nicht. Sanft, aber doch bestimmt, schubste er sie vorwärts. Er drängte sie weiter, er wollte weg vom Haus, wohin, das konnte sie nur erahnen. Schreien konnte sie nicht, er hatte ihr den Mund zugeklebt. Die Hände hielt er ihr auf dem Rücken im festen Griff.

Sie stolperte durch hohen Schnee, sie hörte das entfernte Rauschen der Brandung, welches, je weiter sie vorankamen, immer lauter wurde. Sie realisierte, dass er sie zum Wasser führte, wo es noch kälter war, wo es keinen Ausweg mehr gab.

Und auf einmal liess der Druck seiner Umklammerung nach und ihre Hände waren fast frei. Mit einem Ruck riss sie sie nach vorne und schaffte es zu ihrer Überraschung, sich von ihm zu befreien. Sie wollte losrennen, zurück zum Haus, doch sie schaffte nur einen einzigen Schritt, und schon hatte er sie wieder am Unterarm gepackt. Sie wand sich wie ein Aal, trat gegen seine Schienbeine, tat sich dabei jedoch nur selbst weh.

«Komm, geh weiter», murmelte er ruhig und schubste sie von sich weg.

Das Tosen der Brandung wurde immer lauter, der Schmerz in ihren Armen stärker. Verzweifelt suchte sie die Gegend nach einer anderen Person ab, doch es war zu dunkel, als dass sie weiter als zwanzig Meter hätte sehen können.

Plötzlich verschwand auch der Schnee vor ihren Füssen, es gab keinen Pfad mehr, keine Sträucher; nur Schwärze, Wind, Meeresrauschen. Der Nebel lichtete sich und gab den Blick auf eine dünne Mondsichel frei. Unter sich sah sie die leuchtenden Schaumkronen auf dem Wasser.

Ein leises Schluchzen drang an ihre Ohren und sie drehte sich um. Zu ihrer Verwunderung sah sie Tränen in seinen Augen, sie sah den traurigen Blick, der ihm wie ein Schatten zu folgen schien. Er murmelte etwas unverständliches vor sich hin, doch die Worte wurden vom Wind fortgetragen. Sachte entfernte er ihr das Klebeband und sogleich schrie sie in die Nacht hinaus, so laut sie konnte. Sie hörte das Echo, wie es von den umliegenden Klippen zurückgeworfen wurde und sie hoffte, dass im Haus jemand darauf reagieren würde. Anstatt sie am Schreien zu hindern, lächelte er sie jetzt mit dem Blick eines Vaters an, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und im nächsten Augenblick spürte sie einen leichten Schubser, gefolgt von einer Übelkeitswelle, und dann versiegte das Licht des Mondes, und die leuchtenden Schaumkronen erloschen wie Plankton in einem anbrechenden Tag.

Kapitel 2

Tromsø, 2016

Mein Name ist Sondre Iversen. Ich bin fünfundvierzig Jahre alt.

Komisch – vor einem Jahr hätte ich geschworen, dass ich das sechsundvierzigste Lebensjahr nicht erleben werde. Nun ja, so wie es jetzt aussieht, werde ich meinen nächsten Geburtstag dennoch feiern können. Wenn ich mich heute im Spiegel betrachte, finde ich zwischen den braunen Haaren das eine oder andere ergraute, und ich bin mir sicher, dass diese vor einem Jahr noch nicht zugegen waren. Auch der Haaransatz hat sich im Vergleich zu früher zurückgezogen, aber wenigstens muss ich meine längeren Haupthaare nicht nach vorne kämmen, um es zu kaschieren.

Seit ich meine Arbeit als Polizist nicht mehr ausführen kann, trage ich einen Bart. Der Bauch hat die sechs schokotafelförmigen Muskeln durch weiches Fettgewebe ersetzt und meine Bizepse, auch wenn nach wie vor gut trainiert, haben dennoch an Festigkeit verloren. Doch ich mache mir deswegen keine Sorgen. Vielmehr habe ich mir vorgenommen, vermehrt Sport zu treiben, was bisher am nicht vorhandenen Willen gescheitert war. Andererseits gerate ich schneller ausser Atem als zu meiner Dienstzeit, was nur logisch ist. Mein Sohn sagt mir zwar immer, dass das vom Rauchen komme.

Vielleicht hat er recht, und ich sollte tatsächlich mit dem Laster aufhören. Immerhin habe ich es geschafft, in den letzten Monaten von einer Packung auf vier Zigaretten pro Tag zu reduzieren. Immer mit dem Ziel vor Augen, dass ich bis Ende Jahr ganz damit aufhöre.

Seit meinem ersten Lebensjahr wohne ich in Tromsø. Ich besuchte hier sämtliche Schulen, arbeitete als Jugendlicher in öden Sommerjobs, wurde schliesslich Polizist, hängte diesen Job nach vier Jahren mit zwei weinenden Augen an den Nagel und liess mich zum Lehrer ausbilden. Ein Skiunfall in den Lyngenalpen hatte mir die linke Hand fast unbrauchbar gemacht. Ich musste etliche Therapien über mich ergehen lassen, und dennoch schaffe ich es bis heute nicht, meine linke Hand vollumfänglich einzusetzen. Für den Polizeidienst war ich nicht mehr zu gebrauchen, da ich keine Verbrecher mehr festhalten, geschweige denn, ihnen Handschellen anlegen konnte, auch wenn solche Aktionen in unserer Gegend nur selten nötig waren. Die Personalabteilung hatte mir daraufhin einen Schreibtischjob angeboten, aber da hätte ich lieber Vogelkacke von den Parkbänken geschrubbt als mich acht Stunden pro Tag in ein Büro zu quetschen. Das hiesse also, dass ich mich anderweitig orientieren musste. Da ich mich schon vor Arbeitsantritt bei der Polizei für den Lehrerberuf interessiert hatte, entschied ich mich, in die Fussstapfen meines Vaters zu treten. Er war jahrelang Lehrer gewesen, und das mit Herzblut. Inzwischen geniesst er die Pension, leider ohne meine Mutter, die vor einem Jahrzehnt an einem Herzinfarkt starb.

Soweit kann ich sagen, dass mir das Lehrerdasein gefiel. Geregelte Arbeitszeiten, keine Nachtschichten, keine Betrunkenen, die einem das Auto vollkotzten. Trotzdem kann ich nicht bestreiten, dass mir die Ungewissheit zu Beginn des Arbeitstages fehlte, die Anspannung vor Schichtbeginn, das Adrenalin während der Einsätze. Das alles war in meiner aktuellen Tätigkeit leider nicht mehr anzutreffen. Der Tagesablauf war mehr oder weniger gegeben, grosse Abweichungen gab es selten und heftige Adrenalinschübe schon gar nicht mehr. Ich spürte, dass tief in mir drinnen etwas fehlte. Ein Hohlraum, der gefüllt werden wollte.

Im Sommer 1999 heiratete ich Marit, unterdessen ist sie meine Exfrau.

Warum es zur Scheidung kam?

Ich wünschte, ich müsste mich das nicht fragen und noch mehr wünschte ich mir, dass mein verstorbener Sohn dabei keine Rolle gespielt hätte. Raik starb im Alter von fünf Jahren an Leukämie. Ein derartiger Verlust kann kaum ein Ehepaar verkraften. Entweder driftet man auseinander, wie Eisschollen im Nordmeer, oder man findet einen gemeinsamen Weg, mit einem solchen Schicksalsschlag umzugehen. Bei uns war leider Ersteres der Fall gewesen. Zum Zeitpunkt von Raiks Ableben hätte ich mir niemals vorstellen können, dass diese Tragödie Marit und mich jemals auseinanderbringen könnte. Wir waren von Anfang an ein Herz und eine Seele gewesen, hatten alles gemeinsam unternommen, nahmen Rücksicht auf den jeweils anderen, stritten uns wenig, liebten uns dafür umso mehr. Für mich gab es in meinem Leben nichts Wichtigeres als Marits Wohlergehen. Jeden Tag stellte ich mir dieselbe Frage: Wie kann ich sie heute glücklich machen? Ich versuchte ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, wollte der beste Ehemann sein. Marit genoss die Aufmerksamkeit, und sie gab sie mir in Form von bedingungsloser Liebe zurück. Doch auch Märchen haben eine letzte Seite. Und meines endete nicht mit dem bekannten Satz: Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage!

Unser Märchen endete anders; der kleine Prinz starb bereits am Anfang der Geschichte und der Palast der Königin und des Königs begann zu bröckeln, so als bestünde er nur aus Schiefergestein. Die Trauer frass uns auf, sie raubte uns alle Energie und die Lust aufs Leben. Marit hatte kein Verlangen mit mir über den Tod unseres Kindes zu sprechen. Sie verbarrikadierte sich hinter einem undurchdringlichen Vorhang aus Selbstmitleid und Kummer. Auch unser älterer Sohn Jørn spürte die Veränderungen und suchte durch den Mangel an mütterlichem Trost nur noch mehr ihre Gegenwart.

Den unaufhaltsamen Zerfall des eigenen Kindes mitzuerleben und schliesslich dessen Tod mit niederschmetternder Klarheit akzeptieren zu müssen, ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Oft hört man von anderen Familien, welche dasselbe Schicksal teilten, wie sie mit so einem Verlust umzugehen versuchten. In dem Moment fühlt man mit, man denkt an sie, doch was es bedeutet, das eigene Blut zu verlieren, begreift man erst, wenn man selbst in den Schlund des Todes geblickt hat.

Es gibt Tage, da möchte ich gar nicht erst aus dem Bett steigen, nicht die Zähne putzen, keinen Kaffee machen und schon gar nicht zur Arbeit fahren. Man liegt auf einer viel zu harten Matratze, starrt ein Loch in die Decke und fragt sich immer und immer wieder, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen soll. An solchen Tagen setze ich mich oft ins Auto und fahre an einen Strand auf Håkøya, von wo aus ich stundenlang auf den Sund und die schattigen Berge hinter Tromsøya blicke. Nur dort, an diesem einsamen Flecken Erde, habe ich das Gefühl, dass die finsteren Gedanken von der Strömung fortgetragen werden und ich danach wieder für ein paar Stunden frei atmen kann.

Trotz all der Trauer und der Differenzen, die sich zwischen Marit und mir aufgetan hatten, war das nicht der alleinige Grund für die Trennung gewesen. Das Fass zum Überlaufen brachte schliesslich ein anderer Vorfall.

An einem verregneten Abend im August begab ich mich ins Arbeitszimmer. Ich hatte noch Prüfungen zu korrigieren und setzte mich an den Computer. Als die Fotos des Bildschirmschoners verschwunden waren, bemerkte ich eine, an meine Frau adressierte, geöffnete E-Mail. Ich wollte die Nachricht schliessen, doch die Anrede liess mich stutzen. Ich ging näher an den Bildschirm und begann die Nachricht zu lesen:

Hey, wildes Tier

War einmal mehr ein aufregender Abend gewesen Du bist unglaublich, Marit. Meine Frau kriege ich nie dazu, solche Dinge mit mir zu machen.

Ich freue mich schon aufs nächste Mal.

Fredrik

Fredrik?

Woher kannte ich diesen Namen?

Ach ja, richtig; ihr Arbeitskollege im Spital.

Ich las die Nachricht ein zweites Mal und ignorierte dabei das Ziehen und Rumpeln in meinem Verdauungstrakt. Eine Welle von Übelkeit und Kälte schwappte über mich und meine Hände fingen an zu zittern.

Was sollte das? War das ein Scherz?

Es musste ein Scherz sein, Marit würde mir so etwas nie antun? Marit ging gestern Abend mit ihrer Freundin Selma essen. Hatte sie jedenfalls behauptet.

Ich starrte auf den Bildschirm, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich hörte unseren Sohn Jørn im Wohnzimmer, wie er ein Videospiel am Fernseher anschrie. Ich hörte das rhythmische Ticken der Uhr auf dem Schreibtisch, ich hörte den Regen gegen die Fensterscheiben prasseln, und ich hörte meinen hämmernden Herzschlag, wie Paukenschläge auf einer römischen Galeere. Was sollte ich jetzt tun? Sie ansprechen? Selma anrufen und fragen, wo sie gestern zu Abend gegessen hätten?

Marit kam die Treppe herunter und blieb vor dem Arbeitszimmer stehen. Etwas in meinem Gesichtsausdruck liess sie wohl innehalten. Sie sah mich an. «Was hast du?»

Zuerst brachte ich kein Wort heraus. Ich hätte am liebsten an Ort und Stelle losgeheult, doch das hätte die Sache auch nicht besser gemacht. «Kannst du mir diese Nachricht erklären?» Ich nickte in Richtung Bildschirm.

Marits Gesichtsausdruck fror ein. Ihre Wangen veränderten ihre Farbe in tomatenrot. «W-welche Nachricht?», stotterte sie und kam zögernd näher.

«Diese Nachricht da?» Ich zeigte auf die E-Mail.

Marit blickte auf den Bildschirm und schluckte umständlich. «Gehst du meine Nachrichten durch?», sagte sie empört.

«Nein, die Nachricht war schon offen, als ich mich an den Computer setzte. Also, was soll das?»

Marit blieb still, die Augen auf die Zeilen geheftet. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich fühlte einen Klumpen im Magen. Ich hatte Angst, dass ich das Mittagessen hervorgeben musste.

Marit entfernte sich vom Computer und ging zum Fenster. Sie heulte leise vor sich hin. Ich wusste nicht, ob ich wütend oder traurig sein sollte.

«Es tut mir leid. Du hättest das nicht erfahren sollen.»

Na toll! Das sollte jetzt alles erklären? «Könntest du etwas präziser werden?»

Marit liess den Kopf hängen und vergrub ihr Gesicht in den Händen. «Es tut mir so leid», sagte sie schluchzend.

«Was tut dir leid?», fragte ich, die Stimme halb erstickt.

«Was wohl, Sondre? Du hast es ja selbst gelesen.» Sie schluchzte auf.

«Ja, ich habe es gelesen. Aber ich verstehe es nicht.»

Marit schüttelte den Kopf und atmete tief durch. «Ich bin unglücklich. Ich bin es schon eine ganze Weile. Aber du scheinst es nicht zu bemerken. Entweder bist du blind, oder du hast es einfach grosszügig übersehen. Wir reden seit Monaten kaum noch miteinander. So viele Male wollte ich es dir sagen, aber ich konnte es einfach nicht, ich konnte dich nicht verletzen.»

Ich fühlte mich, als würde ich in ein bodenloses Loch fallen. Meine Gehirnwindungen liefen auf Hochtouren. Ich versuchte hunderte von vergangenen Situationen in meinem Kopf durchzuspielen. Suchte nach Anhaltspunkten, nach Vorkommnissen, die ihre Aussage belegten. Doch ich konnte nicht klar denken, ich konnte nicht einmal richtig atmen.

Schluchzend fuhr sie fort: «Du bist so auf mich fixiert, und doch übersiehst du meine Zeichen. Ich versteh das nicht.»

Meine anfängliche Unwissenheit verwandelte sich in Wut. «Ich weiss nicht, was du meinst, Marit!», sagte ich etwas lauter als beabsichtigt.

Sie drehte sich um. «Wie oft habe ich dich im Bett abgewiesen? Wie oft habe ich einen Spaziergang mit dir ausgeschlagen? Wie oft sassen wir einen ganzen Abend im Wohnzimmer und haben kein Wort miteinander gesprochen? Hast du das tatsächlich nicht realisiert?»

An jenen Moment im Arbeitszimmer, als Marit mir diese Offenbarung mitteilte, erinnere ich mich heute noch, als wäre es gerade eben passiert. Die Wahrheit in ihrer Aussage hatte mich wie ein Hammerschlag getroffen. Ich bemerkte ihren traurigen Gesichtsausdruck, welcher ihr seit geraumer Zeit wie ein Schatten folgte, bei mir aber durch die bequeme Macht der Gewohnheit wie unsichtbar verborgen blieb. Die Freude in ihrem Lachen und die Zuneigung mir gegenüber gehörten einer anderen Zeit unserer Beziehung an. Ihr Blick wirkte so trocken und lieblos wie eine Wüste.

Die gewonnene Erkenntnis war für mich jedoch zu spät. Es gab kein Zurück auf unserem Weg. Die Spuren, die unser gemeinsames Leben hinterlassen hatte, waren verwischt, zugeschneit von einem Wintersturm, unkenntlich gemacht in alle Ewigkeit.

Die folgenden Wochen und Monate glichen dem Gang durch die Hölle. Ich stand orientierungslos im Leben, als wäre ich gefangen im Whiteout der arktischen Tundra.

Für unseren erstgeborenen Sohn, Jørn, war es eine schwierige Situation gewesen. Wie erklärt man seinem Kind, dass von nun an nicht mehr mit Vater und Mutter am selben Tisch gegessen wird, dass gemeinsame Ferien der Vergangenheit angehörten und Familienfilme an Weihnachten nicht mehr zusammen angeschaut werden. Jørn war siebzehn Jahre alt. Er war kein kleiner Junge mehr, doch das änderte nicht viel an den Verlustgefühlen, die er erfolglos zu verbergen versuchte. Das Sorgerecht wurde zwar gerecht aufgeteilt, dennoch entstand zwischen Jørn und mir eine emotionale Distanz, die schlimmer war als eine wochenlange Trennung. Vor der Scheidung waren wir oft zusammen in der Natur unterwegs gewesen. Wir gingen Skifahren, erklommen Berge, fischten. Doch Jørn zeigte danach kein Interesse mehr für unseren gemeinsamen Zeitvertrieb. Ob er die Lust darauf verloren hatte oder ob er sie nicht mehr mit mir erleben wollte, wusste ich nicht. Er sprach nicht darüber, selbst wenn ich ihn nach dem Grund fragte. Er war wortkarg geworden, verschlossen und nachdenklich, und ich wollte ihn nicht drängen. Mir war bewusst, wie schwer das alles für ihn sein musste. Es war auch für mich kaum auszuhalten, und ich war etliche Jahre älter. Wie musste sich also ein siebzehnjähriger Junge fühlen?

Drei Wochen nach Marits Geständnis hatte ich unser gemeinsames Heim in Kvaløysletta verlassen und eine kleine Wohnung in der Innenstadt bezogen. Die Wohnung gab nicht viel her. Ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad und ein zu klein geratenes Wohnzimmer. Aber es hatte vorerst genügen müssen.

Ich sehe es noch vor mir, wie ich am ersten Abend zwischen Umzugskisten und ein paar kargen Möbelstücken auf dem Boden sass. Was in den letzten Monaten und Jahren vorgefallen war, ist wie ein Kartenhaus über mir zusammengebrochen. Wie ein kleiner Junge begann ich hemmungslos zu heulen. In meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken und Bilder der letzten Monate und Jahre. Ich beschwor die schönen Momente mit Marit herauf, versuchte zu ergründen, wann und wo ich etwas falsch gemacht haben könnte und wo ich anders hätte reagieren sollen. Ich wollte die Zeit zurückdrehen. Ich wollte Marit in den Arm nehmen, um sie zu trösten und ihr zu ermöglichen, ihren Frust für einen kurzen Moment vergessen zu lassen.

Doch das war nicht zu realisieren, das war blosses Wunschdenken!

Diese Erkenntnis war derart niederschmetternd, dass ich in dem Moment nicht wusste, wie ich weiterleben sollte. Ich hatte alles verloren!

Auf einem Umzugskarton stand in Grossbuchstaben, «Küche», geschrieben. Ich starrte ihn eine Weile an, bevor ich ihn schliesslich öffnete. Ich entdeckte zwei grosse Fleischermesser und entnahm ihm eines. Die Klinge blitzte im Licht der Fensterlampe. Mit dem Zeigefinger strich ich der Schnittkante entlang und führte es der Hand entlang nach unten und hielt unterhalb des Handgelenkes inne. Was hatte mir mein Freund, ein Chirurg, mal erzählt? Die meisten Menschen, die sich die Schlagader aufschneiden wollen, machen es falsch. Sie schneiden quer über das Handgelenk. Dabei müsste der Schnitt von oben nach unten erfolgen, damit die Wunde sich nicht zu schnell schliessen kann.

Ich begann zu schwitzen. Gleichzeitig verspürte ich aber auch eine innere Kälte. Die Hände begannen zu zittern und das Herz hämmerte von innen gegen die Brust. Bilder von Raik tauchten vor meinem Auge auf. Ich sah, wie er mich anlächelte, wie er mir die Hand gab, wie er sich an mich kuschelte, wie er leichenblass im Spitalbett lag und vor Erschöpfung kaum noch die Augen offenhalten konnte.

Als würde eine unsichtbare Hand mir die Finger vom Messer lösen, liess ich es fallen und brach heulend am Boden zusammen.

Kapitel 3

Ein paar Monate später schlenderte ich in Begleitung von düsteren Gedanken durch die verschneiten Gassen der Stadt, ohne Ziel, ohne Absichten. Ich blickte in etliche Schaufenster, ohne wirklich die Auslagen zu sehen. Als ich den kleinen Park vor der Domkirche erreicht hatte, blieb ich bei einer Sitzbank stehen und schaute in Richtung der südöstlichen Berge. Die Wolken hatten sich verzogen und gaben eine orange Sonne am Himmel frei, deren Strahlen die Berggipfel der Umgebung zum Glühen brachten. Eine schneidende Kälte zog durch die Strassen, doch das warme Licht des Himmels fühlte sich an wie ein natürlicher Ofen. Auf den Dächern krächzten die Seemöwen um die Wette und vom Sund her erklang das tiefe Horn des einfahrenden Hurtigruten-Schiffes.

Ich wandte mich ab und schlenderte weiter. Ein paar Stunden zuvor hatte ich ein Telefongespräch mit meinem Sohn geführt. Jørn war schlecht gelaunt gewesen, wie so oft in letzter Zeit. Ich hatte zwar das Gefühl, dass er bei seiner Mutter jeweils bessere Laune hatte als bei mir, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Auch meine Arbeit befriedigte mich zunehmend weniger, denn seit einigen Monaten gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Rektor äusserst schwierig. Seine Ideen und Vorhaben, seine Anweisungen und Befehle, entgegen jeglicher Vernunft, liessen bereits zwei Kollegen das Handtuch werfen.

Kümmerte dies den Rektor?

Nein! Natürlich nicht. Er hielt an seiner Strategie fest, wohnte nun sogar den Unterrichtsstunden bei, nur um einem im Nachhinein auf herablassende Art und Weise zu kritisieren, obwohl er seit Jahren kein einziges Mal vor einer Klasse gestanden hatte. Am Anfang liess ich seine Rügen noch an mir abprallen. Doch je länger je mehr akzeptierte ich seine Zurechtweisungen nicht mehr und begann verzweifelt an einer Lösung zu suchen. Oft stellte ich mir vor, wie ich vor ihm stünde und ihm mitten ins Gesicht sagte, was für ein lausiger Rektor er doch sei. Doch jedes Mal, wenn er dann tatsächlich vor mir stand, mit seinen roten, fettigen Haaren, der viel zu grossen Brille, deren Gläser so schmutzig waren wie Scheunenfenster, verliess mich der Mut und ich schrumpfte vor ihm zusammen wie eine Traube, die zu lange der Sonne ausgesetzt war.

Vor einem Monat jedoch, nachdem ich eine ganze Nacht wach gelegen hatte, raffte ich mich zusammen, schrieb noch am Frühstückstisch meine Kündigung und knallte sie ihm mit einer Genugtuung, die für drei gereicht hätte, vor den Latz. Sein Gesichtsausdruck entschädigte für all das, was ich in den letzten Monaten erdulden musste. Erhobenen Hauptes verliess ich sein Büro und fühlte mich für ein paar Stunden so gut wie schon lange nicht mehr.

Danach wurde mir bewusst, dass nun eine noch schwierigere Zeit auf mich zukommen würde, musste ich mich doch jetzt nach einer neuen Anstellung umsehen. Aber ich war unsicher, ob ich überhaupt noch als Lehrer tätig sein wollte.

Vor einem Bücherladen in der Fussgängerzone blieb ich stehen und betrachtete die ausgestellten Bücher. Der Besitzer des Ladens, ein alter, kauzig aussehender Mann namens Yorick, wechselte seine Ausstellungsstücke nicht sehr oft. Bis jetzt jedenfalls! Denn heute bemerkte ich neuzeitlich anmutende Taschenbücher, Notizbücher, Kinderromane und Malbücher. Die verstaubten Klassiker suchte ich vergebens. Ich hatte mich schon oft gefragt, wie sein Laden zu Zeiten von elektronischen Büchern überhaupt noch existieren konnte. Von Leuten wie mir, die noch gerne ein richtiges Buch in den Händen hielten, konnte er wohl nicht überleben.

Eine Bewegung hinter der Glasscheibe liess mich aufschrecken. Ein Mann, vielleicht Mitte vierzig, griff nach einem Buch und ersetzte es durch ein fast identisches Exemplar. Bevor er wieder in der Dunkelheit seines Refugiums verschwand, nickte er mir kurz zu. Ich nickte zurück und ging weiter meines Weges.

Kapitel 4

Am nächsten Tag, es war Freitag und ich musste in einer Stunde im Klassenzimmer stehen, sass ich am Küchentisch, knabberte an einem Stück Toast und blätterte lustlos in der Zeitung. Als ich zu den Stelleninseraten gelangte und gleich weiterblättern wollte, bemerkte ich eine Annonce, die, im Gegensatz zu allen anderen, graphisch interessanter gestaltet war. Sie war zwar nicht sehr gross und beinhaltete nur wenige Sätze, doch oberhalb des Textes befand sich die Illustration eines Hauses, oder vielmehr eines Schlosses, mit Türmchen und Erkern. Unterhalb der Zeichnung stand in verschnörkelter Schrift, «Nebelhaus», geschrieben:

Wir suchen per sofort, oder nach Vereinbarung, einen Lehrer in den Fächern Mathematik, Geographie und Englisch. Unser Internat ist eine renommierte Schule, dessen Geschichte mehrere Jahrzehnte zurückreicht. Unsere Institution setzt auf Disziplin und herausragende Ausbildung. Unsere Lehrer sind ein eingespieltes Team und freuen sich auf eine oder einen neue(n) Kollegin/Kollegen.

Unser Internat liegt etwas abgelegen in Tåkevik, weshalb den Lehrkräften eine modern eingerichtete Wohnung zur Verfügung gestellt wird.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Senden Sie uns noch heute Ihre Unterlagen.

Falls Sie Fragen haben, können Sie uns auch telefonisch unter 489 39 691 erreichen. Verlangen Sie Sigrid.

Ich las das Inserat ein zweites Mal, legte die Zeitung danach beiseite und starrte ein Loch in die Tasse. Das Internat suchte einen Lehrer, der genau die Fächer unterrichtete, die ich zurzeit innehatte. War das ein Zufall?

Ich kannte das Nebelhaus aus meiner Zeit bei der Polizei und von Fotos aus der Zeitung. Ich war zwar damals nicht in den Ermittlungen eingebunden gewesen, aber ich glaubte mich zu erinnern, dass es sich bei den Vorkommnissen um Selbstmorde gehandelt hatte. Ich erinnerte mich auch vage an einen Artikel in der Zeitung, der über das schlossähnliche Gebäude berichtet hatte.

Als ich drei Stunden später im Lehrerzimmer am Kaffeeautomaten stand, gesellte sich Ines zu mir. Sie stand kurz vor der Pensionierung und man konnte ihr ansehen, dass sie ihrem letzten Arbeitstag entgegenfieberte. Ihre Laune besserte sich von Tag zu Tag und sie war konstant zu Scherzen aufgelegt, wünschte jedem einen schönen Tag und hatte von der ersten bis zur letzten Stunde ein Grinsen im Gesicht. Ich gönnte ihr den Ruhestand, denn sie gehörte zum Urgestein der Schule und hatte in all den Jahren viel bewirkt, was ihr wohl auch die eine oder andere Falte eingebracht hatte. Ich bemerkte die Brille, die ihr um den Hals baumelte. Es war dieselbe, die sie schon auf zwanzig Jahre alten Fotos getragen hatte.

«Na, Sondre, alles klar bei dir?», fragte sie mit gewohnt heiterer Stimme.

«Kann nicht klagen», log ich.

«Benehmen sich die Schüler?»

«Bis jetzt schon.»

Ines entnahm meinen knappen Antworten wohl, dass ich nicht zu Smalltalk aufgelegt war und begann ihre Kaffeetasse vorzubereiten. Ich fragte mich, ob vielleicht sie näheres über das Internat wusste und sprach sie darauf an.

Ines hielt inne und schaute mich mit zusammengekniffenen Augen an. «Das Nebelhaus? Ja, das kenn ich. Na, kennen ist übertrieben. Ich war noch nie dort, ist ja Privatland, soviel ich weiss. Wieso fragst du?»

Ich zuckte die Schultern. «Ach, nur so. Ich las in der Zeitung etwas darüber.

Sie stellte die Tasse in die Kaffeemaschine und drückte den Startknopf. «In der Zeitung? Dann kann es nichts Gutes gewesen sein!»

«Nichts Gutes? Wieso meinst du?», fragte ich, wohlwissend, auf was sie hinauswollte.

«Weil sich um das Internat einige seltsame Geschichten ranken. Hast du noch nie davon gehört?»

Ich erwähnte nicht, dass ich bei der Polizei von den Ermittlungen damals nur am Rande etwas mitbekommen hatte und schüttelte den Kopf.

«Nun, viel weiss ich auch nicht. Man erzählt sich, dass sich dort hin und wieder ein Selbstmord zugetragen hatte. Sind ja nicht gerade Engel, die dort zur Schule gehen.»

«Davon habe ich gehört, ja.»

«Gab es denn wieder einen Selbstmord?», wollte sie wissen.

«K-keine Ahnung. Las gestern in einer Online-Zeitung etwas über das Internat. Könnte aber auch ein älterer Beitrag gewesen sein. Ich habe nicht darauf geachtet. Jedenfalls ging es nicht um Selbstmord.» Ich war erstaunt, wie leicht mir eine Lüge über die Lippen ging und fühlte mich schuldig.

«Ach so, na dann. Sieh es dir doch mal vor Ort an, aber pass auf, ich weiss nicht, ob die Bluthunde haben oder so was.» Sie gluckste, schnappte sich ihre Tasse und verliess das Lehrerzimmer.

Ich blieb gedankenverloren zurück und schlürfte an meinem Pausengetränk. Die Illustration des Nebelhauses tauchte in meinen Erinnerungen auf und ich verspürte den Wunsch, mir das Haus aus der Nähe anzusehen. Allerdings liesse sich dies wohl nur einrichten, wenn ich aufgrund einer allfälligen Bewerbung meinerseits vorgeladen würde.

Die Pausenglocke beendete den Koffeinnachschub und ich kehrte zu meiner Klasse zurück.

Kapitel 5

Nach dem Unterricht ging ich nicht gleich nach Hause, sondern schlenderte zum Hafen hinunter, um ein wenig frische Luft in meine Lungen zu bekommen. Schwärme von Touristen stapften in dicken Kleidern und noch dickeren Schuhen durch die Gassen. Manche sahen aus, als stünden sie kurz vor einer Nordpolexpedition. Die Souvenirläden waren vollgestopft und auch die Cafés platzten aus allen Nähten. Sehr zu meinem Leidwesen war auch mein Lieblingscafé am Stortorget bis auf den letzten Platz besetzt. Ich sah Svea, die geschäftig hinter dem Tresen Kunden bediente.

Mein Telefon klingelte. Es war Jørn, und die Begrüssung fiel wie immer sehr knapp aus.

«Wie geht es dir?», fragte ich ihn, in der Hoffnung, dass ich dieses Mal etwas über seinen Gemütszustand in Erfahrung bringen konnte.

«Ich bräuchte 2500 Kronen für ein neues Fahrrad.»

So viel zu meiner Hoffnung!

«Hast du denn nicht schon ein Fahrrad?», fragte ich verwundert.

«Ich komme damit nicht durch den Schnee. Ich brauche eines mit breiteren Reifen und besserer Gangschaltung.»

Aus eigener Erfahrung wusste ich, dass man mit gängigen Fahrrädern nur schwer durch die verschneiten Strassen Tromsøs kam. «Die kosten aber weit mehr als nur 2500 Kronen, oder nicht?»

«Mama zahlt den Rest. Sie meinte aber, dass du auch einen Teil übernehmen solltest.»

Klar, dachte ich. Ich zahle ja nicht schon genug jeden Monat. «Hast du denn schon eines in Aussicht?»

«Eirik hat ein Nagelneues. Er hat zum Geburtstag gleich zwei erhalten. Eines von seinem Onkel, das andere von seinem Paten.»

Ich kannte Eiriks Familie. Bei denen war gehörig Zaster auf der Bank. «2500 ist ganz schön viel, findest du nicht auch?» Alles was ich zu hören kriegte war ein langer Seufzer.

Ich könnte jetzt Nein sagen und meinem Sohn erklären, dass ich ihm bereits letzten Monat Geld für neue Turnschuhe gegeben hätte, obwohl seine Alten kaum den ersten Geburtstag hinter sich hatten. Ich könnte ihm sagen, dass man nicht immer alles bekommen könne, was man sich wünscht. Doch ich wusste genau, dass ich danach einen vorwurfsvollen Anruf meiner Exfrau erhalten und Jørn mich dadurch noch mehr aus seinem Leben verbannen würde. «Also schön», sagte ich stattdessen. «Wann kommst du vorbei?»

«Morgen Abend.»

«Gut. Ich warte auf dich.»

Nachdem er aufgelegt hatte, starrte ich auf das Display und hätte losheulen können. Diese emotionale Distanz, die mir bei jedem Treffen, bei jedem Telefonat mit Jørn, wie das Urteil eines Richters vorgehalten wurde, schmerzte mich bis in die tiefsten Abgründe meiner Gefühlswelt.

Missmutig blickte ich auf den Sund. Ein hölzernes Segelboot, die Hermes 2, verliess den Hafen und tuckerte in Begleitung kreischender Möwen in Richtung Norden davon. Ich beobachtete die Kabine der Fjellheisenbahn am gegenüberliegenden Berg, welche Touristen zur Aussichtsplattform hochtransportierte. Es war Spätnachmittag und die Sonne warf ihre letzten, kaum wärmenden Sonnenstrahlen, über den Sund und tauchte die ganze Stadt in goldenes Licht.

Ich rief die Stellenanzeige zurück ins Gedächtnis und ging in Gedanken den Text durch. Zum einen faszinierte mich die Idee, an einem derart aussergewöhnlichen Ort zu unterrichten, andererseits war ich verunsichert, ob ein Arbeitsplatz so weit ausserhalb der Stadt das Richtige für mich war.

Mal angenommen, ich bewarb mich auf die Stelle, bekäme sie, würde danach in diese gottverlassene Bucht ziehen, auch wenn nur unter der Woche. Was würde mich dort erwarten? Wie würde ich mich abends allein in der Wohnung fühlen? Ohne Restaurants, ohne Bars oder Einkaufsläden in der Nähe?

Und dennoch konnte ich den altbekannten Drang nach etwas Neuem, nach etwas Aufregendem, nach etwas, das mich — ablenkte, nicht verheimlichen. Es nagte an mir, es dominierte meine Gedanken.

Eine Möwe landete kreischend vor meinen Füssen, schnappte sich den Rest eines Burgerbrotes und stob mit heftigem Flügelschlag davon. Ich schaute ihr nach, wie sie ihre Bahnen um die Boote im Hafen zog und schliesslich über den Hausdächern gegen Süden verschwand. Vielleicht sollte ich es dieser Möwe einfach gleichtun. Ein Aufbruch in neue Gefilde.

Ich ging nach Hause, setzte mich an den Computer und begann eine Bewerbung zu formulieren.

Kapitel 6

In der Mittagspause des nächsten Tages versuchte ich mehr über das Nebelhaus in Erfahrung zu bringen und zog mich in den Computerraum zurück.

Im Suchprogramm tippte ich Nebelhaus ein und wartete auf die Ergebnisse. Viele Treffer gab es allerdings nicht. Nach kurzer Prüfung musste ich feststellen, dass gerade Mal die ersten zwei Eintragungen im Zusammenhang mit dem Internat standen. Die erste Anzeige verlinkte auf die Homepage der Schule, bei der zweiten handelte es sich um eine Seite, die über paranormale Orte in Norwegen berichtete.

Ich runzelte die Stirn. Paranormale Orte! Das Nebelhaus? Zugegeben, der Name des Internats hatte etwas Gespenstisches an sich.

Ich konzentrierte mich zuerst auf die Homepage der Schule. Auf der Frontseite prangte das Wappen des Internats und erinnerte mit seinen Löwenköpfen und Speeren an eine Heeresflagge aus dem Mittelalter. Unterhalb des Wappens gab es ein Foto des Internatsgebäudes, der Hintergrund war nebelverhangen, dennoch erkannte man eine Bucht und zu beiden Seiten steil aufragende Berghänge. Das riesige Haus stand einem Schloss aus der englischen Ritterzeit in keiner Weise nach, wirkte auf norwegischem Boden aber irgendwie fehl am Platz.

Die Fassade bestand aus aufeinandergeschichteten, rechteckigen Steinen, deren Farbe sich zwischen dunkelgrün, grau und schwarz abwechselte. Die Fenster

rahmen waren weiss gestrichen, jedoch an einigen Orten ziemlich verwittert und vergilbt. Das Haus besass fünf Türme mit Kegeldach, auf denen je ein Wimpel mit dem Wappen des Internats wehte.

Jetzt fehlten nur noch die Schiessscharten und der Burggraben!

Die Fenster auf der kamerazugewandten Seite dienten dem Betrachter als Schaltflächen, wobei jedes Fenster ein anderes Thema beinhaltete. Ich schob die Maus über die Oberfläche und studierte nacheinander die Fotos der Klassenzimmer, des Speisesaals und der Schlafräume. Die Schüler hatten keine Einzelzimmer. Sie teilten sie mit je einem Mitschüler. Die Klassenzimmer erinnerten mich mehr an gemütliche Wohnräume als an Zimmer, in denen Schulstoff vermittelt werden sollte.

Über die Geschichte des Internats wurde nicht viel preisgegeben. Es war in den achtziger Jahren von einem reichen Engländer erbaut worden und wurde 1987 in ein Internat umgebaut. Die nächste Information, wie das Internat nicht für jedermann zugänglich sei, war mir schon bekannt. Es werden nämlich nur Jugendliche aufgenommen, die entweder auf die schiefe Bahn geraten waren oder mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten.

Ich fragte mich, ob es für diese Art Schüler nicht speziell ausgebildete Lehrkräfte benötigen würde.

Ich klickte auf den zweiten Treffer der Suchmaschine. Mit einem Anflug von Skepsis manövrierte ich mich durch verschiedene Berichte von angeblichen Spukhäusern, bis ich schliesslich auf einen Bericht über das Nebelhaus stiess. Die Gruppe, welche über dieses Institut recherchiert und ihre Ergebnisse auf dieser Homepage veröffentlicht hatte, wurde einmal vom Grundstück gejagt. Die Gruppenmitglieder seien aber überzeugt davon, dass es sich um einen Geist gehandelt habe, von dem sie vertrieben worden seien.

Ich schüttelte den Kopf, schaltete den Computer aus und schaute zum Fenster hinaus. Die gewonnenen Erkenntnisse über das Nebelhaus halfen mir bei der Entscheidungsfindung nur bedingt. Ich hatte gehofft, dass ich einen alten Zeitungsartikel finden würde, doch vielleicht wurden diese gar nie ins Internet gestellt.

Eines musste man dem Nebelhaus lassen. Es wusste, wie man geheimnisvoll in Erscheinung trat. Allein diese Tatsache löste in mir ein Kribbeln aus, welches ich schon lange nicht mehr empfunden hatte.

In Gedanken stellte ich mir den Unterricht in einem derart exquisiten Klassenzimmer vor. Im Vergleich zu meinem momentanen Arbeitsumfeld erschien mir das als sehr surreal. Der Unterricht mit delinquenten Jugendlichen dürfte allerdings alles andere als einfach sein.

«Alles in Ordnung, Sondre?»

Ich schreckte hoch. Arvid, ein Lehrerkollege, stand in der Tür und schaute mich stirnrunzelnd an.

«Ja, alles bestens, Arvid, danke. Ich bin nur etwas müde. Hatte schlecht geschlafen.»

«Das kenne ich.» Er blickte auf die Uhr. «Na komm, noch zwei Stunden, dann kannst du nach Hause.» Er lächelte aufmunternd und verschwand im Flur.

Ich rieb mir übers Gesicht, stand auf und kehrte in die Klasse zurück.

Kapitel 7

In den alten Gemäuern des Nebelhauses hatte die Nacht das Zepter übernommen, und eine beklemmende Stille legte sich über das Haus. Hin und wieder drang ein schwaches Husten durch die geschlossenen Türen der Schlafräume, und irgendwo wurde eine Toilettenspülung betätigt.

Die Nachtruhe war jedoch nicht allen Nebelhausbewohnern vergönnt. Für einen unter ihnen war die Nacht kein Grund zum Schlafen. Das war sie noch nie gewesen! Die Nacht gehörte ihm, und nur ihm allein. In der Dunkelheit fühlte er sich stark, selbstbewusst, herrisch und unantastbar. Er genoss die dunklen Stunden der Nacht, wenn er in den Kellergewölben des Hauses herumstreifte, ruhelos und doch entschlossen. Ab und an murmelte er etwas Unverständliches vor sich hin und mit seinen wulstigen Lippen machte er Schnalzgeräusche und schnaubte wie ein wildes Tier. Seit Jahren folgte er demselben Ritual, Nacht für Nacht, ob Wintersturm oder Mitternachtssonne. Den Gang zum Felsen am Wasser war wie ein Lebenselixier für ihn, nur dort fand er seine Ruhe, seine Erinnerungen und seinen Schmerz.

Am Rande der Klippe atmete er die kühle, salzgeschwängerte Luft ein und fühlte, wie ihm neue Energie eingehaucht wurde. Die Bucht lag ruhig unter einem gigantischen Sternenhimmel und er sah die schmale Mondsichel, die gerade erst im Süden aufgegangen war. Er schloss die Augen. Die milchig getrübte Umgebung verschwand und er fand sich in seinem Kinderzimmer wieder. Er hatte seine Bettdecke bis über die Nasenspitze hochgezogen und lächelte im Schlaf seinen Träumen entgegen, währenddessen er die Schnurrgeräusche seiner Katze Raya nur im Unterbewusstsein wahrnahm. Auf der Bettdecke lagen Comichefte verstreut, einige aufgeschlagen, andere komplett zerknittert. Er kannte sie fast alle auswendig. Hin und wieder hatte ihm seine Mutter ein Neues gekauft, und da sie die Bucht nur selten verliessen, hatte er sich meistens mit seinen alten, abgegriffenen Exemplaren begnügen müssen. Er erinnerte sich an den Traum, welcher ihn in jener Nacht heimgesucht hatte. Ein Traum von Feuer und tosenden Wellen, von Schiffen, die an der schroffen Küste zerbarsten. Er hörte die grässlichen Geräusche des Todes und des Elends und jedes Mal öffnete er in jenem Moment die Augen, um den Erinnerungen zu entfliehen, auch wenn ihm dabei fast das Herz brach.

Er fühlte die Leere in sich, die Angst und das Gefühl, als würde keine Nahrung seinen nagenden Hunger stillen, kein Wasser der Welt seinen Durst löschen. Er vermisste — er trauerte — er klagte. Er spürte, dass die Zeit gekommen war. Sein Verlangen duldete keinen Aufschub mehr.

Er öffnete die Augen, verabschiedete sich vom Mond, vom dunklen Wasser, dem unendlichen Horizont, drehte sich um und verschwand in den Gemäuern des Nebelhauses.

Kapitel 8

Nach einer unruhigen Nacht, in welcher ich mich vier Mal hatte erleichtern müssen, sass ich missmutig am Frühstückstisch und starrte seit fast fünfzehn Minuten auf mein Handy. Neben mir lag der Zeitungsausschnitt mit der Stellenanzeige des Internats. Die Bewerbung war formuliert, versandbereit, und doch hatte der Drucker die Papiere noch nicht ausgespuckt. Diesen einen, entscheidenden Schritt, hatte ich noch nicht gewagt. Es gab noch zu viele Unklarheiten, zu viele Unsicherheiten, die mir im Kopf herumgeisterten. Ein Neuanfang war immer eine Chance Altes zu vergessen, mit der Vergangenheit abzuschliessen. Gleichzeitig weckte es in einem aber auch Zweifel und Ängste, die man nicht so einfach ignorieren konnte. Immer wieder stellte ich mir die Frage, ob ich nicht einfach in meinem alten Job bleiben sollte, die Routine des Alltags konservieren und die Sicherheit geniessen, die mir einstweilen das Leben erleichterte. War ich emotional bereit, meine sichere Umgebung zu verlassen, nur um etwas Neues zu erleben? Wirkte dieses vermeintlich Neue nach ein paar Monaten nicht genauso abgestumpft auf mich wie der aktuelle Zustand?

Während ich noch über Lösungen sinnierte, kam mir die Idee, dass ein Telefongespräch mit der zuständigen Person vor Ort vielleicht die quälende Unsicherheit abschwächen und ich danach klarer sehen würde. Vielleicht wäre es sogar möglich, der Schule einen Besuch abzustatten.

Seufzend wählte ich die angegebene Nummer und wartete mit pochendem Herzen auf eine Stimme am anderen Ende.

«Nebelhaus, Sigrid?» Der Stimmlage nach zu urteilen war die Person in Eile und hatte keine Zeit für dumme Fragen. Ich überlegte, ob ich gleich wieder auflegen sollte. «J-ja hallo, hier spricht Sondre», stammelte ich stattdessen.

«Wie kann ich helfen?»

«Tut mir leid, dass ich so früh störe. Ich rufe wegen der ausgeschriebenen Stelle an…»

«Ja?»

«Ich bin zurzeit Lehrer an der Oberstufenschule in Tromsø und interessiere mich für Ihre Stelle.»

«Das freut mich zu hören. Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung.»

Sie wollte mich loswerden!

«Ja, ähm…, bevor ich das mache, wollte ich Sie fragen, ob ich das Internat vorgängig anschauen dürfte?» Ich hielt die Luft an, während es am anderen Ende eine Weile still blieb.

«Ja, das können wir einrichten», sagte Sigrid schliesslich. «Wann hätten Sie denn Zeit?»

Überrascht von der raschen Zusage, verhaspelte ich mich beim Durchstöbern meines geistigen Kalenders. Der Unterricht heute dauerte für mich nur bis kurz vor Mittag. «Ich könnte heute Nachmittag rausfahren, wenn das nicht zu kurzfristig ist?»

«Nein, das passt mir. Sagen wir vierzehn Uhr?»

«Perfekt.»

«Sie wissen, wie Sie uns finden?»

«Ich glaub schon, ja. Bei Tromvik über die Passstrasse bis zur Bucht.»

«Ganz genau. Auf der Passhöhe gibt es eine Schranke. Daneben finden sie ein Telefon. Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie, bis jemand ran geht. Die Schranke kann von hier aus geöffnet werden.»

«Das krieg ich hin, vielen Dank.»

«Noch etwas», sagte sie schnell. «Was unterrichten Sie denn zurzeit?»

«Genau die Fächer, für die Sie einen Lehrer suchen», antwortete ich enthusiastisch.

«Danke. Bis später also», kam die nüchterne Antwort. Danach war die Leitung tot. Ich starrte auf das Display, die Hand zitterte. Ob aus Vorfreude, aus Nervosität oder aus Koffeinmangel; ich wusste es nicht. Vielleicht war es von allem etwas.

Ich legte das Handy beiseite und ging zum Fenster. Unaufgefordert wanderten meine Gedanken zu Jørn. Gestern Abend schaute er vorbei, um sich das Geld für sein neues Fahrrad abzuholen. Er hatte eigentlich gleich wieder gehen wollen, doch ich konnte ihn zu einer Cola überreden.

«Setz dich!», sagte ich und holte sein Getränk. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, tippte er auf seinem Handy herum. Ich stellte das Glas auf den Tisch, setzte mich aufs Sofa und wartete, dass er das Handy beiseitelegte. Da er aber nach einer halben Minute immer noch am Schreiben war, fragte ich ihn: «Wem schreibst du?»

«Eirik!», antwortete er.

«Wie geht es ihm?»

«Gut.»

Wieder wartete ich ein paar Sekunden. «Kannst du ihm nicht später schreiben?»

Seufzend verstaute er das Handy in der Hosentasche und schaute mich mit angezogenem Mundwinkel an.

«Bist du mit dem Bus gekommen?», fragte ich ihn.

«Nein. Fredrik hat mich gefahren.»

Ich nickte und biss auf die Zähne. «Soll ich dich nachher nach Hause chauffieren?»

«Nein schon gut, ich treffe mich noch kurz mit Freunden im Nerstranda.»

«Wie du willst», sagte ich achselzuckend. «Wann erhältst du das neue Rad?»

«Übermorgen.»

«Kommst du vorbei, damit ich es sehen kann?»

Er hob kurz die Schultern. «Ich weiss nicht, wann ich wieder Zeit habe.»

In diesem Moment vibrierte sein Handy und er kramte es wieder hervor.

Es war zum Verzweifeln. Ein normales Gespräch war mit ihm fast nicht mehr möglich. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass es nur eine Phase wäre, die jeder während der Pubertät erlebt.

Ich hatte noch einige andere Themen während Jørns Besuch angesprochen, doch die Antworten blieben karg und so hatte unser Wiedersehen nach knappen zwanzig Minuten geendet.

Gereizt blickte ich auf die Zeitanzeige über dem Backofen. Ich musste mich beeilen. In fünfzehn Minuten begann der Unterricht und ich war noch nicht einmal angezogen.

Kapitel 9

Mikkel Hansen schlenderte gemächlich durch die Flure des Nebelhauses. In seiner linken Hand trug er einen abgegriffenen Werkzeugkoffer. Unterwegs begegneten ihm zahlreiche Studenten. Einige unterhielten sich eifrig, andere schlossen mit gesenktem Blick die Welt um sich herum aus. Keiner hatte ein Grusswort für ihn übrig, keiner würdigte ihn eines Blickes, fast so, als wäre er unsichtbar. Früher hatten die Schüler noch Respekt vor seiner, an einen nordischen Krieger erinnernde Erscheinung, gezeigt. Doch mittlerweile in die Jahre gekommen, schien sein Auftreten den früheren Glanz und die Souveränität verloren zu haben.

Vor einer Tür im zweiten Obergeschoss blieb er stehen, setzte seinen Werkzeugkoffer auf den Boden und inspizierte die Zimmertür. Ein Student hatte seine Wut an ihr ausgelassen. Dabei war das Schloss aus der Tür herausgebrochen und der Rahmen zersplittert. Zu gross der Schaden, als dass er mit seinen Werkzeugen etwas hätte ausrichten können. Da musste ein neuer Rahmen her.

Zurück in seiner kleinen Wohnung im Dachgeschoss, stellte er den Koffer in eine Ecke, schlenderte zum Fenster und blickte aufs Meer hinaus. Der Wind hatte aufgefrischt, die See war aufgewühlt. Er konnte die Wellen hören, die weiter nördlich auf die Klippen donnerten. Die Möwen kreischten, als gäbe es kein Morgen. Er liebte und hasste die Bucht zugleich. Er wünschte sich nichts Sehnlicheres, als diesem Ort für immer den Rücken zu kehren, doch er hatte es bisher nicht geschafft. Die Bucht klammerte sich an ihn, liess ihn nicht ziehen. Sie war sein Zuhause geworden, ob er es wollte oder nicht.

Sein Blick fiel auf ein Medaillon, welches an einer Kette um den Fenstergriff baumelte. Sanft fuhr er mit dem Finger über ein Foto auf der Vorderseite des Medaillons. Ein Lächeln formte sich auf seinen Lippen und seine Augen füllten sich mit Tränen.

«Papa?»

«Papa?» Es war die Stimme seiner Tochter — weit entfernt — doch sie war es, ohne Zweifel.

«Ich bin hier, Kleines!», flüsterte Mikkel.

Die Bucht verblasste, das Rauschen des Meeres ebbte ab und die Möwen verstummten. Er sah nur noch das Leuchten in den Augen seiner Tochter, ihre innere Aufregung in freudiger Erwartung des nächsten Tages. Zum ersten Mal durfte sie ihn zum Fischen begleiten, was für sie so berauschend war wie der erste Schultag. Sie war mitsamt Kleidern zu Bett gegangen und hatte lange nicht einschlafen können.

Mikkel schmunzelte bei dem Gedanken.

Um vier Uhr morgens weckte er sie schliesslich und sie war augenblicklich hellwach. Den ganzen Weg zum Boot redete sie wie ein Buch. Dabei trug sie ihre eigene Fischerausrüstung so stolz wie ein Ritter seine Lanze. Er sah ihr Gesicht vor sich, als der erste Fisch angebissen hatte und sie kaum genug Kraft aufbringen konnte, ihren Fang ins Boot zu hieven. Er hörte ihr Jauchzen, als der zappelnde Fisch schlussendlich vor ihren Füssen landete und er sah die Freude in ihren Augen, als er ihr sagte, dass sie ihren Fang nun fürs Mittagessen nach Hause nehmen könne.

Er schloss die Lider. Die Bilder verschwanden, und die Stimme seiner Tochter verstummte, wie sie schon so oft verstummt war.

Kapitel 10

Ich verliess mein Klassenzimmer kurz vor Mittag, setzte mich in meinen alten Nissan und startete den Motor. Mit einem nervösen Grummeln in der Magengegend fuhr ich los und reihte mich in den Verkehr Richtung Tunnel ein, welcher mich unter der Stadt hindurch auf die andere Seite der Insel brachte. Die Sicht im Tunnel war getrübt von der aufgerauten Strasse, verursacht durch die Spikes, die hier die meisten Autos als zusätzliche Fahrsicherheit montiert hatten.

Beim Verlassen des Tunnels sah ich in der Ferne die Berge auf Kvaløya und weiter westlich diejenigen des Ersfjord. Die weissen Zacken erglühten in der Februarsonne orange und hätten die Vorlage für ein wunderbares Gemälde abgegeben. Gegen Norden hin wurde der Himmel zunehmend dunkler.

Ich passierte den Flughafen, überquerte die Sandnesssundbrücke und fuhr auf Kvaløya Richtung Kaldfjord. Die bevorstehende Begegnung im Nebelhaus machte mich nervös. Ursache war wohl eher nicht das Gespräch mit dieser Sigrid. Vielmehr war es die Tatsache, dass ich mich gerade nach einer anderen Arbeit umsah, mein Leben auf den Kopf stellte, und, der Zeitpunkt dafür vielleicht nicht der Bestgewählte war.

Möglicherweise übertrieb ich aber, bauschte alles zu sehr auf, dramatisierte alles unnötig.

Fünfzig Minuten später erreichte ich Tromvik. Das Wetter hatte inzwischen umgeschlagen. Dunkle Wolken hingen über dem Dorf und es hatte zu schneien begonnen. Die Sicht wurde von Minute zu Minute schlechter und ich suchte die Abzweigung nach Tåkevik. Rechterhand erblickte ich das Meer und einen kleinen Hafen. Beides wurde von einem Vorhang aus Schnee mehr und mehr verhüllt. Es waren kaum Menschen unterwegs. Eine Frau kam aus einem Lebensmittelladen und belud ihren Tretschlitten mit zwei Einkaufstüten. Zwei Jungs spielten in einem Garten mit farbigen Schneeschaufeln. Ansonsten war der Ort wie ausgestorben. Ich drosselte das Tempo und war mir sicher, dass ich den Wegweiser übersehen hatte. Fluchend stoppte ich den Wagen. Im Handschuhfach kramte ich nach einer Karte, als es plötzlich ans Seitenfenster klopfte.

Ich schreckte hoch. Ein älterer Mann mit Zigarette im Mundwinkel, stand freundlich lächelnd neben meinem Wagen. Ich liess die Fensterscheibe herunter und begrüsste ihn.

«Na, verfahren?», fragte er grinsend.

«Ich suche die Abzweigung nach Tåkevik», antwortete ich.

Der Mann schaute mich an, als hätte ich etwas Unanständiges gesagt.

«Was willst du denn dort?»

Von seiner Direktheit etwas verunsichert erwiderte ich: «Ich habe einen Termin im Internat.»

«Einen Termin? So so!» Er zog an seiner Zigarette und liess den bläulichen Rauch langsam aus seiner Lunge entweichen. Dabei schaute er zum Berg neben uns hoch und hob die Augenbrauen. «Ganz schön beschissenes Wetter für eine Fahrt über den Berg.»

«Ich weiss. Aber ich kann den Termin nicht verschieben.»

Der Mann starrte mich eine Weile forschend an. «Die Strasse sollte zwar geräumt sein, aber sei bloss vorsichtig. Der Weg auf der anderen Seite des Berges ist sehr steil. Da kommt man leicht ins Rutschen.»

«Ich pass schon auf, danke.»

Er nickte. «Fahr vierhundert Meter zurück. Nach dem grünen Haus auf der rechten Seite führt die Strasse geradeaus in die Berge.»

Ich dankte ihm, wendete meinen Wagen und fuhr zum Dorfeingang zurück. Nach etwa fünfhundert Metern tauchte das grüne Haus auf und gleich dahinter sah ich den Wegweiser nach Tåkevik. Ich bog ab und folgte der Strasse in die Berge. Auf den ersten zwei Kilometern war sie noch leicht befahrbar, wurde danach aber immer steiler und kurviger. Ohne Spikes hätte ich umkehren müssen. Auf der rechten Seite konnte ich ein paar Rentiere auf Nahrungssuche ausmachen. Der Wind nahm zu und bliess den Schnee quer über die Fahrbahn. Nach ungefähr zwanzig Minuten tauchte eine rote Schranke vor mir auf und ich hielt an. Ich fand den grauen Telefonkasten, nahm den Hörer ab und wartete. Es klingelte fast zehnmal, bevor sich eine blecherne Stimme meldete. «Nebelhaus, Sigrid.»

«Guten Tag, Sigrid. Sondre hier!», meldete ich meine Anwesenheit an.

«Ich öffne die Schranke», kam die knappe Antwort.

Ich hängte auf, stieg wieder hinters Lenkrad und fuhr an der geöffneten Schranke vorbei talwärts. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in eine andere Welt eintauchen. Nebel hüllte mich ein und reduzierte die Sicht auf wenige Meter. Die Strasse führte steil bergab. Auf beiden Seiten standen farbige Wegmarkierungen, ohne die ich wohl komplett die Orientierung verloren hätte. Nach ungefähr fünf Minuten klarte das Wetter aber plötzlich auf, der Nebel lichtete sich und ich sah die Serpentinenstrasse vor mir, die schlussendlich auf einem grossen Parkplatz endete. Dahinter ragte das Nebelhaus wie ein Fels aus dem Schnee heraus. Ein wahrhaft seltsamer Anblick; ein englisches Schloss inmitten einer norwegischen Bucht.

Etwas weiter unten konnte ich einen schmalen Streifen Strand erkennen, welcher sich zwischen hohe Klippen zwängte. Mein Puls erhöhte sich mit jedem zurückgelegtem Meter. Immer mehr Details des eindrücklichen Gebäudes wurden sichtbar, bis sich schliesslich das ganze Haus in voller Pracht vor mir präsentierte. Die Fotos im Internet hatten nicht zu viel versprochen. Ich hatte den Eindruck, mich einem verlassenen Geisterschloss zu nähern.

Alfred Hitchcock hätte sich über dessen Anblick hoch erfreut gezeigt!

Ich parkierte meinen Wagen neben zahlreichen weiteren Fahrzeugen und stieg aus. Aus der Nähe betrachtet, wirkte das Gebäude etwas einladender. Es wies vier Stockwerke auf und in den meisten Fenstern brannte Licht. An jeder Ecke des rechteckigen Gebäudes ragten Türmchen in einen bleiernen Himmel. Bei einigen Fenstern liefen schwarze Verfärbungen linienförmig nach unten, so dass es aussah, als würde das Gebäude weinen.

Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie unheimlich es hier nachts sein musste!

Ich liess meinen Wagen zurück und folgte einem Fussweg Richtung Eingangstür. Je näher ich dem Haus kam, desto mehr hatte ich das Gefühl, als würde es mich im nächsten Augenblick verschlucken. Die Fenster über dem Eingang wirkten wie Augen einer Bestie und die steil aufragende Fassade des Gebäudes vermittelte den Eindruck, als wäre sie überhängend.

In dem Moment fiel mir ein Schatten hinter einem der Fenster auf und ich bemerkte eine junge Frau mit roten Haaren. Ich versuchte ein Lächeln aufzusetzen und nickte ihr zu. Sie nickte zurück.

Vor dem Eingang blieb ich stehen und betrachtete die aussergewöhnlichen Verzierungen an der dunklen Tür. Groteske Fratzen blickten mir mit diabolischen Mienen entgegen. Pferde mit flammender Mähne standen auf ihren Hinterbeinen, die Mäuler aufgerissen.

Ich kam mir vor wie im Film The Haunting, als die Probanden beim Geisterhaus eintrafen und nicht wussten, ob sie es tatsächlich betreten sollten.

In der Mitte der Tür hing ein Eisenring, an dessen unteren Rand der Kopf eines Löwen prangte. Vergebens suchte ich nach einer Klingel. Also hob ich den schweren Eisenring an und liess ihn auf die an der Tür befestigte Eisenplatte plumpsen. Der Knall liess mich zusammenfahren. Ich fragte mich, ob in diesem riesigen Gebäude überhaupt jemand auf so ein Geräusch reagieren würde. Ich hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als ein rhythmisches Stakkato von Stöckelschuhen nach draussen drang. Mit einem Ruck wurde die Tür geöffnet und ich stand einer Frau von ungefähr sechzig, vielleicht siebzig Jahren gegenüber. Die grauen Haare hatte sie am Hinterkopf zu einem tadellosen Knoten zusammengebunden, so, dass ich das Gefühl hatte, dass es sie schmerzen musste. Die Lippen waren nur zwei dünne Striche in ihrem sonst rundlichen Gesicht. Ihre Haut war blass und glatt wie Kerzenwachs und die schwarzen Augen stachen hervor wie die Knopfaugen eines Schneemannes. Ihr Blick wirkte unheimlich und fast einschüchternd.

Um die Strenge ihres Gesichtes zu untermalen, trug sie eine weisse Bluse, darüber einen grauen Blazer, in dessen Brusttasche ein Kugelschreiber hervorlugte. Um den Hals trug sie eine Kette mit einem Kruzifix. Wenn ich diese Frau in der Schule als Lehrerin gehabt hätte, hätte ich wohl als Kind vor Angst losgeheult.

«Sondre Iversen, nehme ich an?», sagte sie, in einem Tonfall, der die Sahara hätte gefrieren lassen.

Ich nickte.

«Kommen Sie rein.» Sie stand zur Seite und liess mich eintreten. Die Eingangshalle war überaus beeindruckend. Der Fussboden bestand aus einer Aneinanderreihung von sandfarbenen Steinplatten, die teilweise von weinroten Mosaiksteinen durchbrochen waren. In den Ecken standen hohe Zimmerpflanzen, die Wände zierten Landschaftsgemälde und im Abstand von einigen Metern spendeten Wandleuchten warmes Licht. Die Halle war mindestens vier Meter hoch, und sie wirkte auf mich von innen viel grösser, als man sie von aussen erwartete. Der Geruch, einer Mischung aus altem Holz und modrigem Keller, erinnerte mich an das Haus meines Grossvaters.