Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auf einer Autobahnraststation setzt sich in einer nebeligen Novembernacht eine Frau ungefragt an den Tisch eines Mannes. Sie wirkt verwirrt, gehetzt, wie auf der Flucht, und will wissen, wo Norden ist, denn sie habe, so sagt sie, völlig die Orientierung verloren. Und nachdem ihr der Mann die Richtung gewiesen hat, beginnt die Frau über das Verhalten von Zugvögeln zu sprechen. Immer mehr weiten sich dabei ihre Gedanken aus und im Laufe der Nacht legt sie eine schonungslose Lebensbeichte ab, bei der sie von einem schrecklichen Ereignis berichtet, das sich vor ein paar Stunden zugetragen hat. Je mehr jedoch die Frau von sich preisgibt, desto rätselhafter erscheint der Mann ihr gegenüber . . .

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

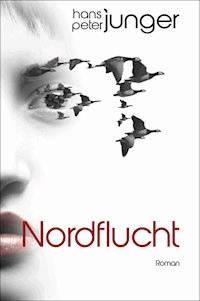

Hans-Peter Junger

Nordflucht

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Begegnung

Wende

Entdeckung

Impressum neobooks

Begegnung

Unlängst traf ich auf einer Raststation eine Frau, die mir erzählte, sie habe in der vorangegangenen Nacht versucht sich das Leben zu nehmen. Vielleicht, so sagte sie, werde sie es heute Nacht wieder versuchen, oder morgen Abend, wenn sie nach Hause käme, spätestens aber an ihrem vierzigsten Geburtstag, der schon nächste Woche sei, am Dienstag, wie sie mir sagte.(Ich würde gewiss nicht über diese Begegnung berichten, wenn ich nicht ihr Bild gestern in der Zeitung gesehen hätte, auf dem sie schlecht getroffen und kaum zu erkennen war.) Die Frau hatte sich mit einer irritierenden Selbstverständlichkeit zu mir an den Tisch gesetzt, ungefragt, gerade so, als seien wir gute Bekannte und hätten uns an diesem Ort verabredet, und einfach zu erzählen begonnen, ohne mir dabei in die Augen zu sehen.Sie habe eben ihren Wagen vollgetankt, sagte sie, und wolle nach Norden, und ob ich denn wisse, wo überhaupt Norden sei, denn sie, so meinte sie, sei sich da nicht mehr ganz so sicher. Erst heute Morgen habe sie einen Schwarm Wildgänse gesehen, der, wie sie annehme, in den Süden fliegen müsse, denn es sei schon November und höchste Zeit, das Winterquartier aufzusuchen, der Schwarm sei aber, wie sie sagte, nicht nach Süden, sondern in den Norden geflogen, zumindest, so dachte sie oder habe sie ihr ganzes Leben lang immer gedacht, müsse dort in der Richtung, in die die Wildgänse geflogen sind, Norden sein. Während sie redete, fuhr sie sich ständig mit ihren Fingern durch ihre Haare und zerzauste dabei ihr braunes, schulterlanges Haar noch mehr, als es ohnehin schon war. Ich zeigte mit meiner Hand Richtung Norden, dort in etwa, so vermute ich, sei Norden, sagte ich, worauf sie mich ansah und ich den Eindruck hatte, dass sie mich erst in diesem Augenblick, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, als Person wahrnahm. Sie lehnte sich zurück und meinte, es sei ein Mysterium, warum manche Vögel den Winter über hierblieben. Sie selbst verstehe die Zugvögel, sagte sie, im Gegensatz zu den Standvögeln, denn sie selbst verspüre auch oft ein Ziehen in ihr, diesen Drang, wegzumüssen. Es fange, wie sie sagte, mit einem flauen Gefühl im Magen an, das sich von dort immer mehr ausbreite, von dort ihren ganzen Körper erfasse, bis sie schließlich von einer Vorahnung gepackt werde, dass, wenn sie hierbliebe, einem erlebten und geschauten Schrecknis ein noch größeres folgen könnte. Bei Zugvögeln, so sie weiter, müsse es ähnlich sein. Die Vorahnung, von einem noch nie zuvor erlebten und geschauten Schrecknis heimgesucht zu werden, wenn sie an diesem Ort blieben, lasse sie in den Süden ziehen, obwohl viele von ihnen, und das sei das Faszinierende und Widersprüchliche daran, die Strapazen nicht überleben. Sie selbst überkomme, so die Frau weiter, diese Vorahnung nicht wie bei Zugvögeln ausschließlich im Herbst, also saisonal, sondern immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen das ganze Jahr über. Meist bei Regen, sagte sie, in den letzten Jahren auch öfter bei Nebel, nie aber bei Schnee, im Gegenteil, da verspüre sie immer, so sagte sie, eine völlige Dranglosigkeit, wie sie es nannte, oder Drangabwesenheit, wenn man so will, die in Wahrheit, und so müsse es auch bei den Standvögeln zugehen, eine Schockfrostung der Gefühle sei. Eine Art Schutzmechanismus, der bei völlig unerwartet über einen hereinbrechenden Schrecknissen aktiviert werde. Gerade eben aber habe sie wieder, so sagte sie weiter, die Vorahnung eines bevorstehenden Schrecknisses gehabt. Deswegen habe sie auch ihren Wagen vollgetankt und wolle noch, nachdem sie einen Kaffee getrunken habe, in Richtung Norden fahren, vermutlich, so sagte sie weiter, werde sie noch die ganze Nacht unterwegs sein, denn sie fahre grundsätzlich nur bei Nacht, denn am Tag sei man von all den visuellen Eindrücken zu sehr abgelenkt. Nachts sei alles auf das Wesentliche, Essenzielle reduziert, so sie weiter, auf Gerüche und Geräusche. Sie sei überhaupt ein Nachtmensch, also kein visueller Mensch, sondern ein olfaktorischer und auditiver, orientiere sich an Gerüchen und Geräuschen, und, wie auch Zugvögel, vor allem am Erdmagnetfeld. Deswegen mache ihr auch der dichte Nebel nichts aus. Ich fragte sie, während sie dabei war ihren Kaffee auszutrinken, warum sie denn nach Norden wolle, wo doch, soweit mir bekannt, Zugvögel, bis auf die Anomalie bei dem von ihr kürzlich beobachteten Wildgänseschwarm, gewöhnlich nach Süden ziehen. Mir war die Lächerlichkeit dieser Frage bewusst, die jeder Ernsthaftigkeit und Vernunft entbehrte, aber ich wollte nicht, dass sie aufhörte von Zugvögeln zu erzählen oder überhaupt aufhörte zu erzählen, dass sie aufstand und wieder draußen im Nebel verschwand. Mir war ihre Gesellschaft in dieser tristen Novembernacht nicht unangenehm. Im Gegenteil, es war mir mit einem Mal so, als hätte ich auf diese Frau und gerade auf diese Frau gewartet, als wäre unser Aufeinandertreffen Schicksal, Bestimmung. Aber wer kann das schon sagen in einer solchen Nacht? In Novembernächten, und vor allem in einer nebeligen Novembernacht wie jener, scheint der Nebel aus einer anderen Welt zu stammen, einer Welt inmitten der unsrigen, einer Welt, die uns sonst verborgen ist, die nur in Novembernächten als eine Ahnung nebelhaft und schemenhaft zu erkennen ist. Es sind diese Nächte, in denen seltsame Dinge geschehen, unerklärliche, dem Verstand unzugängliche. Ich hatte eine lange, anstrengende Autofahrt hinter mir, die mir im Nachhinein als Flucht erschien, die sie vielleicht auch in einem gewissen Sinne gewesen war. Kurz vor der Ausfahrt zu dieser Raststätte hatte ich ein Rotwild am Pannenstreifen gesehen. Es war plötzlich aus dem Nebel aufgetaucht. In den Lichtern des wie erstarrt dastehenden Wildes hatte sich das Scheinwerferlicht meines Wagens widergespiegelt. Ich war auf die Bremse gestiegen und knapp, eine Handbreit, wie mir schien, an dem Rotwild vorbeigefahren, hatte dann, nachdem ich den Wagen beinahe zum Stillstand gebracht hatte, in den Rückspiegel gesehen, wo aber nichts als vom Rücklicht rot eingefärbter Nebel zu erkennen war. Ich befand mich auf dem Weg nach Hause oder an den Ort, den ich aus reiner Gewohnheit oder aus Ermangelung eines angebrachteren Begriffes als Zuhause bezeichne. Denn was heißt schon Zuhause? Eine Adresse, mit der sich ein Ort lokalisieren lässt, an den man sich Rechnungen und Mahnungen schicken lässt? Ich hatte noch etwa eine Stunde Fahrzeit vor mir, doch irgendetwas in mir weigerte sich, diese letzte Strecke zu fahren, an diesen Ort, an dem womöglich wieder all die Erinnerungen hochkommen würden, einen Ort, der sich wohl kaum verändert hatte, der sich aber verändern hätte sollen, so wie ich. Gilt man nur deswegen als geheilt und geläutert, weil man vergessen hat? Vielleicht war es ja auch, wie die Frau gemeint hatte, eine Vorahnung, dass etwas Schreckliches passieren werde, oder sollte ich sagen, wieder passieren wird, sobald ich mich meinem Zuhause nähere?Ich mochte wohl an die zwei Stunden schon allein in der Raststation gesessen sein, als ich durch die Glasscheibe am Fensterplatz plötzlich, so wie vorher das Rotwild am Pannenstreifen, die Frau wie aus dem Nichts aus dem vom Scheinwerferlicht des Parkplatzes in kühles Gelb getauchten Nebel auftauchen sah. Sie trug einen knielangen Mantel und schwarze Schuhe mit hohen Absätzen, drehte sich ständig um, als würde sie verfolgt werden, kam auf die Raststation zu, eilig, ja fast, wie mir schien, panisch, in einer Vorwärtsbewegung, die weder ein Gehen noch ein Laufen war, die beides zu sein schien, mal Gehen und mal Laufen, einer Vorwärtsbewegung, die mich an ein Fluchttier erinnerte, an ein scheuendes Pferd, an eine scheuende Stute, unentschlossen mal im Schritt, mal im Trab, mal im Galopp, dabei stolpernd, strauchelnd, torkelnd. Ich beobachtete sie mit voyeuristischer Lust, fasziniert, gebannt und erregt, wie sie sich immer wieder umsah, nach vorne bewegend im Schritt sich immer wieder umsah, scheute, in den Trab überging, sich wieder umsah, wieder scheute, dann mit dem Kopf nach vorn in den Galopp überging, stolperte, strauchelte, torkelte, dabei einen Schuh verlor, stehen blieb, sich umdrehte, einen Schritt zurückging, ohne sich zu bücken, umständlich wieder in den Schuh schlüpfte, dabei in den Nebel starrte, wieder anfing zu traben, zu gehen, zu galoppieren, zu laufen, eilig, fast in Panik, wie mir schien, wie in einem dieser Albträume, in denen man von einem Nachtmahr verfolgt, in einem Vorwärtsdrang, einem Fluchtdrang, panisch laufend und strampelnd kaum von der Stelle kommt.Ihr Haar war zerzaust, der knielange beige Mantel saß nicht so recht an ihren Schultern und war bloß um die Mitte zugeknöpft, als hätte sie ihn eben erst hastig übergestreift. Sie hielt ihn mit ihrer linken Hand am Kragen zusammen und presste die rechte an ihren Oberkörper, hielt etwas in ihrer rechten Hand fest, etwas, das ich auf die Entfernung und wegen der schlechten Sicht und den diesigen Lichtverhältnissen nicht gleich erkennen konnte, das, wie ich nachher feststellte, dieser Schlüsselbund war, an dem diese kleine und, wie ich fand, unheimliche Porzellanpuppe hing.Ich hatte den Eindruck, dass sie eben noch geschlafen hatte und von irgendetwas aufgeschreckt worden war. Als sie sich dann meinem Tisch näherte, sah ich, dass ihr übertrieben aufgetragenes Make-up, das ihrem Gesicht etwas Clowneskes verlieh, mich an einen Harlekin erinnerte, verronnen war, verschmiert war. Unter ihren Augen hatte sie tiefschwarze Ränder, die sich übergangslos vom brüchigen und craqueléartigen Weiß ihrer Wangen abgrenzten, und ich war mir nicht sicher, ob diese Art der Gesichtsmalerei, diese Gesichtsdarstellung, Gesichtsverstellung und letzten Endes auch Gesichtsentstellung, nicht etwas gewollt und bewusst Kunstvolles darstellen sollte, eine Helldunkelmalerei in der Art eines Clair-obscur, wie ich sie schon ab und zu bei meinen Gesichtsstudien, die sich vor allem auf Gesichtsproportionen und Gesichtsformen konzentrierten, an Gesichtern bereits in jungen Lebensjahren lebensüberdrüssig und lebensmüde gewordener Frauen gesehen hatte. Und obwohl es angenehm warm in der Raststation war, hatte die Frau mit dem formschönen und außergewöhnlich proportionierten Harlekingesicht den Mantel anbehalten, als sie sich zu mir an den Tisch gesetzt hatte. Sie nahm, als sie Platz genommen hatte, die Hand vom Kragen ihres Mantels und es bildete sich ein zwei oder drei Finger breiter Spalt, unter dem ihre blasse, von feinen Äderchen durchzogene Haut bläulich hervorschimmerte. Ich konnte ihre stark hervortretenden Schlüsselbeine sehen, die sanfte Wölbung ihres Brustansatzes. So weit ich es erkennen konnte, hatte sie unter ihrem Mantel nichts an. Sie trug keine Strumpfhose, keine Strümpfe, womöglich auch kein Unterhöschen, hatte auch keine Handtasche bei sich, nur ihren Schlüsselbund mit dieser, wie ich fand, unheimlichen kleinen Porzellanpuppe in einem rosa Tüllkleid, den sie vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Ihr Parfum roch intensiv nach Flieder, oder zumindest dachte ich, dass Flieder so riechen müsse, denn ich konnte mich in dieser tristen und nebeligen Novembernacht an keinen einzigen Frühling mehr erinnern, in dem ich jemals Flieder gerochen hätte.Ich fühlte plötzlich zu dieser Frau eine seltsame Verbundenheit oder Vertrautheit, eine Übereinstimmung, die in dieser Novembernacht von einer essenziellen Bedeutung zu sein schien. Es war, als ob ich selbst plötzlich ein Zugvogel wäre und auf dem Weg ins Winterquartier, ob dieses sich nun im Süden oder Norden befinden mag, zufällig an einen anderen Zugvogel geraten war. Vielleicht, so dachte ich, geraten ja auch in der Natur ab und an zurückgelassene und versprengte Zugvögel verschiedenster Art, Form und Größe, die den Anschluss an ihre Schwärme verloren haben, aneinander und verbringen anschließend eine Nacht zusammen, als Zweck- und Zufallsgemeinschaft, ehe sie am Morgen, jeder für sich, wieder versuchen den Anschluss an ihren Schwarm zu finden.Ich bestellte der offenbar den Orientierungssinn verloren habenden Frau mit dem hübschen Harlekingesicht und mir noch einen Kaffee, und sie meinte, auf meine Frage eingehend, warum sie ausgerechnet nach Norden wolle, sie sei heute Abend, nachdem sie den ganzen Tag neben dem Bett, also nicht im Bett, wie sie sich ausdrückte, sondern daneben, mal stehend, wie sie sagte, mal liegend, mal hockend, mal kniend, verbracht hatte, vor den Wohnblock, in dem sie wohne, getreten und habe plötzlich gespürt, sie müsse nach Norden. Daraufhin sei sie, so wie sie war, in den Wagen gestiegen und auf die Autobahn aufgefahren. Unterwegs aber habe sie dann die Ungewissheit überkommen, ob denn die Richtung, in die sie fahre, überhaupt Norden sei, denn es war schon dunkel gewesen, als sie aufgebrochen war, und im dichten Nebel war jede Orientierung unmöglich. Überhaupt, so sagte die Frau weiter, sei ja gewöhnlich der ideale Zeitpunkt zum Aufbruch an fremde, unbekannte Orte für den Menschen während der Dämmerungsphasen. Sie hingegen, so die Frau weiter, orientiere sich ausschließlich, so wie auch die Vögel, am Erdmagnetfeld, da sie ausschließlich bei bewölktem Himmel, am liebsten nachts bei regnerischem Wetter, aufbreche. Bei klarem Himmel hingegen verharre sie während der Dämmerungsphasen, dieser himmlisch-astronomischen Trinität, wie sie sich ausdrückte, aus Ehrfurcht in völliger Stille und Unbeweglichkeit. Mit dem Einbruch der bürgerlichen Dämmerung, also der ersten Dämmerungsphase, so die Frau weiter, wenn im Westen am Horizont noch ein Schimmer der untergehenden Sonne Orientierungshilfe biete und sich die ersten Fixsterne zeigen, fühle sie plötzlich eine Stille in sich, die sich während der zweiten Dämmerungsphase, der nautischen Dämmerung, bei der die ersten Sternbilder am Himmel zu erkennen sind, in eine heilsame Leere wandle, die ihr beim Übergang in die dritte, die astronomische Dämmerung, bei der die Welt, wie sie sagte, wenn auch nur flüchtig, für einen Moment den Atem anhält, das Gefühl gebe, im völligen Einklang mit dem Universum zu sein, und sie, zumindest für diesen magisch-flüchtigen Moment, nicht das geringste Bedürfnis in ihr verspüre, wegzumüssen. Bei Regen hingegen, also bei bewölktem Himmel und vor allem nachts, verspüre sie den unwiderstehlichen Drang aufzubrechen. Sie orientiere sich dann, so wie auch die Vögel, am Erdmagnetfeld, das sie, wie sie sagte, mit der Deutlichkeit eines Zugvogels bis auf den heutigen Tag immer gespürt und als Orientierungshilfe herangezogen habe. Im Auto aber, das, wie jedes Kind weiß, wie ein faradayscher Käfig wirke, habe sie das Erdmagnetfeld noch niemals gespürt, obwohl, wie die Schulbücher sagen, ein statisches Magnetfeld wie das der Erde in einem faradayschen Käfig nicht abgeschirmt wird. Doch Schulbücher können, wie jeder Erwachsene irgendwann weiß, auch mal irren. Und so sei sie, wie auch auf früheren Fahrten schon, auf einen Parkplatz gefahren, sei dort aus dem Wagen gestiegen, habe sich neben diesen gestellt und die Augen geschlossen. Jedes Mal, so die Frau, habe sich bisher dann der linke Arm wie von selbst langsam gehoben und wie eine Kompassnadel unbeirrt nach Norden gewiesen. Doch an diesem Abend wollte sich der Arm nicht heben, habe sie nicht das Geringste gespürt und gefühlt. Darum sei sie auch in die Raststation gekommen, um zu fragen, wo denn Norden sei. Jetzt aber, sagte sie, sei sie erleichtert, nachdem sie nun wisse, dass sie sich nicht geirrt hatte, sie von Anfang an in die richtige Richtung gefahren sei, nämlich nach Norden, also in die Himmelsrichtung, von der sie ihr ganzes Leben lang immer schon angenommen habe, dass es Norden sei. Ich fragte sie, ob sie denn irgendeine Erklärung habe für diesen Drang, plötzlich wegzumüssen. Sie meinte, das hänge wohl, was das Hier und Jetzt betreffe, mit den Ereignissen der vorigen Nacht zusammen, die wiederum andere Ereignisse zur Ursache hätten, so wie ihr Leben und auch das Leben anderer, wie sie annehme, wie sie sagte, eine Verkettung von unvorhersehbaren, aber gewiss vorherbestimmten Ereignissen und Geschehnissen sei, sogenannten Zufällen, also Impulsen, Lebensimpulsen.Mit einem Mal verstummte die Frau, griff nach ihrer Porzellanpuppe und betrachtete diese gedankenversunken, ehe sie weitersprach.Sie wisse aber nicht mehr genau, sagte sie, wie alles angefangen habe oder ob es überhaupt jemals einen Anfang gegeben habe. Vielleicht war es auch dieser ewigliche, unerbittlich zermalmende Strom aus Tränen, Lügen und Lachen, meinte sie, der allmählich in das Bewusstsein dringt und der eines Tages wieder irgendwo in den Tiefen eines dunklen Ozeans verschwinden wird. Sie erinnere sich noch an den fahlen Schein der Lampe, unter denen sie ihre Kleinmädchenfüße untersuchte, die kleinen Knöchel, die vom vielen Tanzen und Herumhopsen schmerzten. Ihre Mama war irgendwo, sagte sie, sie habe nach ihr geschrien, unfähig, sich dabei von der Stelle zu bewegen. An der Wand war wieder dieses Clownsgesicht zu sehen gewesen, sagte sie, dieses fratzenhafte Clownsgesicht, eine Seite hell, eine dunkel, ein Clown oder Harlekin, unter dessen Make-up Max steckte.Ich wagte die Frau nicht zu unterbrechen, um zu fragen, wer denn dieser Max sei. Sie hatte diesen Namen mit derselben irritierenden Selbstverständlichkeit ausgesprochen, mit der sie sich zuvor zu mir an den Tisch gesetzt hatte, eine Selbstverständlichkeit, die vorauszusetzen schien, wir würden uns schon lange kennen, als wären uns die Lebensgeschichten des anderen wohlvertraut. Und mit einem Mal war ich mir selbst nicht mehr ganz sicher, ob da eine mir völlig Fremde oder eine alte Bekannte vor mir saß, die man mir während der gewaltsamen Geistesentrümpelung während des Sanatoriumsaufenthaltes, dieses gewaltsamen Eindringens in meinen Geistes- und Seelenraum, einfach aus dem Gedächtnis gestohlen hatte.Max, sagte die Frau weiter, erschien eines Tages in Mamas Hutgeschäft. Es war wieder einmal eine von diesen schicksalhaften Begegnungen, die meinem Leben einen Impuls in eine völlig andere Richtung gaben. Ich nenne es das Billardkugelprinzip.Meine Mama wurde von einer beunruhigenden Unruhe erfasst, als sie Max sah, einer Unruhe, die auch mich erfasste, einem Gefühl, sagte sie, das ich bis dahin noch nicht gekannt hatte. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, so sagte die Frau, hatte ich das Gefühl, jeden Moment würde etwas Schreckliches geschehen. Mamas rechte Hand umfasste krampfartig die große Schneiderschere. Ich konnte die dicken Adern auf ihrer Handoberfläche sehen, die Muskeln ihres Unterarmes, die zitterten. Die beiden standen nur da, still, unbeweglich und, wie mir schien, unendlich lange. Ich saß hinten in der Ecke und spielte mit bunten Hutfedern. Die Zeit schien stillzustehen, einen Nachmittag, eine Woche, eine ganze Kindheit lang, wer kann das schon sagen? Ich dachte sofort an das Clown- oder Harlekingesicht an der Wand, das so anders aussah, als das von Max, lieblicher, weicher, nicht so furchteinflößend. Trotzdem schienen diese Gesichter irgendwie auf geheimnisvoll-magische Weise zusammenzugehören. Nach unendlich langer Zeit, einer ganzen Kindheit, meiner Kindheit, wer mag das schon sagen, löste sich allmählich Mamas rechte, krampfhaft die große Schneiderschere umfassende Hand. Dann ging alles blitzschnell, zu schnell. Mama zog ihre Schürze aus und fragte Max, ob er mit ihr nach oben gehen wolle, in unsere kleine Wohnung. Ihre Stimme klang so anders, so fremd, sagte die Frau, machte mir Angst, verunsicherte mich. Es war nicht Mama, die aus ihr sprach, sondern eine fremde Frau, eine fremde Frau, deren Fremdheit mir mit den Jahren, die seit meiner Kindheit vergangen waren, zunehmend vertrauter wurde. Max legte den Mantel ab, sah zu mir herüber, lächelte mich an. Ich tat so, als sehe ich ihn nicht, beobachtete ihn aber aus den Augenwinkeln, durch meine Haarsträhnen hindurch, die ich über mein Gesicht fallen ließ. Ich summte ein Lied, ein deutsches Kinderlied, das er mir beigebracht hatte, O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Dann verschwanden beide hinauf in die Wohnung über dem Hutgeschäft. Ich hörte ihre Schritte über mir, ihre lauten Stimmen, ihre Vogelstimmen. Ich suchte in den Schachteln voller Hutfedern nach zu den Stimmen passenden Federn. Eine schillernd schwarze für Mama, die plötzlich zu krächzen anfing, zu husten, wie die Raben auf den Dächern, die ich oft von dem kleinen Balkon unserer Wohnung, der in den Hinterhof hinausging, beobachtete, und eine Seeadlerfeder für Max, eine große, weiße, die an der Spitze schwarz war, eine Seeadlerfeder, wie sie die Indianer als Schmuck getragen hatten. Ich sah ihm in Gedanken zu, verträumt, dumm, naiv, einem schönen, majestätischen Vogel, wie er mit meiner Mama zur Tür hinausflog. Da tropfte eine Träne auf die schillernde schwarze Rabenfeder in meiner Hand, die ich, so zumindest glaubte ich damals, meiner Mama aus ihrem Gefieder gerupft hatte. Ich suchte weiter in der roten Schachtel nach Federn, obwohl mir meine Mama verboten hatte, die säuberlich geschlichteten, von Schichten von Schutzpapier umgebenen Federn aus der roten Schachtel zu nehmen. Aber an diesem Tag war alles anders, schienen Mamas Verbote für ein paar Stunden nicht zu gelten. Ein einziger Tag in meiner Kindheit, der einzige, an den ich mich zu erinnern glaube. Alle anderen Kindheitstage sind verzerrt in meiner Erinnerung, sind zu einem einzigen klumpigen, grauen Kindheitstag verschmolzen, wie Plastilin, wenn man die einzelnen farbigen, runden Stangen nur lang genug miteinander verknetet.An eben einem dieser klumpigen, grauen und geschmolzenen Kindheitstage kreiste der Adler über mir. Ich war oben in unserer kleinen Wohnung, hörte Mamas Nähmaschine unten in ihrer Hutmacherwerkstatt, während ich wie ein Vogelküken herumhopste, herumflatterte und herumpiepste. Der Adler drehte pfeifend über mir seine Kreise, giak, giak. Ich sah ihm dabei ängstlich zu, während das Vogelkükengepiepse gierig von dem schrillen und gefräßigen Giak, Giak verschlungen wurde. Ich schloss die Augen, hörte das immer lauter werdende Flügelschlagen des Adlers, spürte den Wind, den seine Flügel erzeugten. Da stürzte er herunter und stieß seine Krallen in mein Fleisch, zerrte und zog mich hoch. Steh auf, du Miststück, wirst du wohl aufstehen?Nach ein paar Minuten oder Stunden, einem ganzen Kindheitstag, wer kann das schon sagen, kam meine Mama dann in einem wehenden, grauen Nachthemd zerzaust zur Tür hereingeflogen. Ohne Max. Sie lahmte. Einer ihrer Flügel, der rechte, mit dem sie noch immer die lange, spitze Schneiderschere festhielt, war gebrochen. Sie flog gegen die Wand, immer wieder, mit dem Kopf voran gegen die Wand, der lahme Flügel hatte sich an der Spitze, dort, wo die schönsten und längsten Schwungfedern waren, zu einer Faust geballt, die wild um sich schlug, gegen die Wand schlug. Faust und Kopf abwechselnd schlagend und fliegend gegen die Wand, schließlich gleichzeitig, Faust und Kopf im Gleichklang immer und immer wieder gegen die Wand, einen Tag lang, einen ganzen Kindheitstag lang, wer kann das schon sagen? Ich begann zu weinen, bot meiner Mama die lange Schwungfeder an, wollte sie ihr zurückgeben, die schwarze, schillernde Rabenfeder, dachte, meine Mama lahmte deswegen, weil ich sie ohne zu fragen aus der roten Schachtel genommen hatte, dachte, dass sie deswegen traurig war, zornig war, lahmte, immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand flog, mit der Faust gegen die Wand schlug, weil ich ihr die Schwungfeder, ohne es bemerkt zu haben, ausgerissen hatte, als ich sie unerlaubt aus der roten Schachtel genommen hatte. Als Kind hat man solche Phantasien, schreibt man seinen Handlungen magische und schicksalsbestimmende Wirkung zu. Im Nachhinein erscheint einem die eigene Kindheit selbst als Phantasie, als hätte sie nie tatsächlich stattgefunden, wie ein Traum, ein bittersüßer, klebriger Albtraum, der irgendwo tief drinnen in einem haftet, nicht mehr von dort wegzubekommen ist. Ich sehe in diesem meinem Kindheitstraum meine flügellahme Mama in einem wehenden, grauen Nachthemd zerzaust zur Tür hereinflattern, gab mir in diesem meinem Kindheitstraum die Schuld, dass sie immer und immer wieder gegen die Wand flog, gegen die Wand schlug. An ihrem rechten Flügel, dem gebrochenen, lahmen, der die Schneiderschere noch immer krampfhaft festhielt, sah ich Blut, das heißt, wurde mir das Blut gewahr, das überall an ihr war, an ihrem wehenden grauen Nachthemd, ihren Füßen, ihren Schenkeln, ihrem Gesicht. Der Wind, den das Schlagen ihres linken und noch gesunden Flügels erzeugte, das ständige Anfliegen des Kopfes gegen die Wand trieb mir das Wasser in die Augen, verzerrte meine Mama, die mal zu einer unförmigen Masse am Boden schmolz, dann wieder wie eine Spinne an der Wand hing. Ich ließ erschrocken die schwarze, schillernde Rabenfeder fallen, fragte sie ängstlich, ob sie jetzt sterben müsse, so wie Pepe, unser Kanarienvogel, der eines Morgens tot in seinem Käfig gelegen war. Ich erinnere mich, wie ich Pepe vergeblich in der noch warmen Asche gesucht habe, nachdem Mama seinen erstarrten Vogelkörper in die Flammen des Ofens geworfen hatte. Ich war damals, so denke ich heute, in dem Alter, in dem Kinder nach dem Tod zu fragen beginnen, unfähig dabei noch, seine wahre Bedeutung zu verstehen, oder das, was wir Erwachsene darunter zu verstehen glauben.Ich umschlang meine Mama, obwohl es mich vor dem vielen klebrigen Blut ekelte. Ich hielt sie fest, drückte mich an sie. Nicht sterben, Mama, nicht sterben, sagte ich. Sie sank auf die Knie, nahm mich in ihren Schoß, streichelte mein Haar, küsste mich und sang ein Lied, ein Kinderlied, O, du lieber Augustin, alles ist hin.Die Frau verstummte plötzlich und zupfte in sich selbst versunken an dem rosa Tüllkleid der kleinen Porzellanpuppe herum. Dann hob sie die Porzellanpuppe mit ihrer rechten Hand am Schlüssel hoch, an dem diese mit einer feingliedrigen silbernen Kette am Kopf befestigt war. Sie beugte sich nach vor und stützte sich mit beiden Ellbogen auf der Tischplatte ab. Der Spalt ihres Mantels klaffte weit auseinander und ich konnte deutlich ihren kleinen, festen Busen erkennen. Die Porzellanpuppe in ihrer rechten Hand baumelte an der Silberkette knapp über der Tischplatte. Die Frau stupste sie mit ihrem linken Zeigefinger immer wieder an, ließ sie Pirouetten drehen, sie herumwirbeln, sie tanzen. Dabei sang sie mit einer heiseren, fiependen Kleinmädchenstimme, O, du lieber Augustin, alles ist hin.Gestern Abend, sagte die Frau nach einer Weile und starrte weiter auf die Porzellanpuppe, die sie mit ihrem Zeigefinger immer wieder anstupste, sobald diese aufgehört hatte sich zu drehen, war ich auf dem Nachhauseweg noch in der Apotheke, um mir ein starkes Schlafmittel zu besorgen. Als ich die Apotheke betrat, empfing mich dieser angenehme Apothekengeruch, der eine beruhigende und stimulierende Wirkung auf mich ausübt, der sich wesentlich vom krankmachenden Geruch in Krankenhäusern unterscheidet. Ich halte mich gerne in dieser, wie ich finde, schützenden Geruchsglocke einer Apotheke auf, könnte darin Stunden, Tage, Wochen verbringen, sagte die Frau, nur dieses Geruchs wegen. Gefragt nach meinen Beschwerden, sage ich dann meist einfach irgendetwas, irgendetwas, das mir in diesem Augenblick gerade einfällt, sage etwa, ich bräuchte etwas gegen Migräne, gegen Regelbeschwerden, ein Vitaminpräparat oder was auch immer. Ich habe zu Hause einen ganzen Schrank voller Medikamente, die ich zum Großteil noch nie angerührt habe. Gestern aber betrat ich die Apotheke bereits mit der Erkenntnis, an einer besonders perfiden Krankheit zu leiden. Ich fühlte, dass ich von dieser Krankheit bis in die äußersten Fasern meiner Existenz beseelt war, einer Krankheit, von der es keine Heilung gibt, einer Krankheit, bei der man nur den Leidensweg, die Leidenszeit verkürzen kann, eine Leidenszeit, die bereits gestern Abend hätte zu Ende sein sollen, die aber vorerst für andere zu Ende ging. Vielleicht, so sagte die Frau, werde ich es heute Nacht wieder versuchen, oder morgen Abend, wenn ich nach Hause komme, spätestens aber an meinem vierzigsten Geburtstag, der schon nächste Woche ist, am Dienstag.Ein starkes Schlafmittel, sagte ich, sagte die Frau, gestern zu der Apothekerin, einem kleinen, hübschen jungen Ding mit hochgesteckten schwarzen Haaren, als ich an der Reihe war, Tabletten bitte, kein Pulver, keine Tropfen, und vor allem nichts Homöopathisches, keinen faulen Zauber. Ich will etwas Todsicheres. Die Frau lachte sardonisch, als sie das Wort todsicher aussprach, und gab dabei der Porzellanpuppe einen kräftigen Stoß.Ich spürte, sagte sie weiter, die Verunsicherung der kleinen Apothekerin, die an diesem Tag alleine hinter dem Verkaufstisch stand. Sie dürfte wohl erst kürzlich in der Apotheke zu arbeiten begonnen haben, denn ich habe sie dort noch nie zuvor gesehen.Etwas Todsicheres bitte, sagte ich wieder laut und deutlich, dass es im ganzen Raum zu hören war. Hinter mir hatte sich bereits eine Schlange aus ungeduldig hustenden Menschen gebildet, eine Giftschlange, deren Giftzahn ich war.Die Apothekerin sah mich an, fragte, um welche Art von Kopfschmerzen es sich handle. Schreckliche, sagte ich, unerträgliche. Ich sog dabei den beruhigenden Duft dieser Apothekengeruchsglocke ein, sah sie durchdringend an, spürte dabei die Macht, in einer Apotheke selbst über seine Krankheit bestimmen zu können, wohingegen einem in Krankenhäusern, diesen Brut- und Keimstätten der Krankheiten, von einem Arzt eine Krankheit auf den Leib geschrieben wird.Die kleine, hübsche Apothekerin mit den hochgesteckten schwarzen Haaren tastete mit unsicheren Fingern in einer Lade herum, fingerte aus dieser zwei Medikamentenschachteln hervor, hielt eine in der linken, die andere in der rechten Hand, hielt kurz inne, wog ab, links oder rechts, hob und wog, mal links, mal rechts, befand schließlich das linke für zu leicht und das rechte für gerade recht. Nicht mehr als zwei Tabletten an einem Abend, meinte sie, als sie mir das Schlafmittel gab.Wenn zwei genügen, sagte ich und steckte die Medikamentenschachtel in meine Tasche. Der Nächste bitte, hörte ich die kleine, hübsche Apothekerin sagen, als ich Richtung Ausgang ging.Als ich wieder auf den Gehsteig trat, also aus dieser schützenden Geruchsglocke der Apotheke in die kühle und raue Novemberluft hinaustrat, überkam mich schlag- und überfallsartig ein Existenzzweifel. Es mag wohl an der Luftveränderung gelegen haben, denn eine Luftveränderung, die gleichzeitig immer auch eine Geruchsveränderung ist, bietet geradezu die idealen Bedingungen für einen solchen schlag- und überfallsartig über einen kommenden Existenzzweifel. Und mit jedem Schritt, mit dem ich mich räumlich von der Apotheke entfernte und mit dem ich mich dadurch auch zeitlich von diesem Ereignismoment des schlag- und überfallsartig über mich gekommenen Existenzzweifels entfernte, steigerte sich dieser Existenzzweifel immer mehr auch zu einem Ereigniszweifel. Ich konnte mit einem Mal nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob all die Erinnerungen an Ereignisse und Geschehnisse in meinem Leben, die mir in diesem Augenblick durch den Kopf gingen, von denen ich annahm, sie hätten tatsächlich stattgefunden, auch tatsächlich stattgefunden haben, oder ob sie bloß in diesem Augenblick, in dem sie mir durch den Kopf gingen, erst existent wurden, erst erschaffen wurden. Dieser Existenz- und Ereigniszweifel im Zeitlichen führte schließlich zu einer völligen Orientierungslosigkeit im Räumlichen. Ich wusste nicht, wo ich war, wer ich war und was ich hier zu suchen hatte, ich, über die es, so schien es mir, nichts Gesichertes zu wissen gab, einzig, dass ich wusste, dass ich war, weil ich zweifelte, denn eine zum Zweifel fähige Existenz findet sich im Zweifel in seinem Dasein bestätigt.Ich blieb schließlich in meinem Existenz- und Ereigniszweifel, in dieser lähmenden Orientierungslosigkeit, auf dem Gehsteig stehen und griff mit einer Hand in meine Tasche, um dort nach irgendeinem Beweis eines vermeintlich in meinem Leben stattgefundenen Ereignisses zu suchen. Ich spürte dort eine Schachtel, eine Medikamentenschachtel, wusste plötzlich nicht mehr, was diese Medikamentenschachtel in meiner Tasche zu suchen hatte, wer sie dorthin gesteckt hatte, wollte sie wieder loswerden, diese Medikamentenschachtel, sie auf den Gehsteig werfen, sie von mir werfen. In diesem Augenblick wurde ich von einem Passanten angestoßen, einer Bettbekanntschaft, einem Fußballspieler, einer großen Nummer, wie es heißt, der deshalb auch namenlos und nur als Nummer in meinem Gedächtnis geblieben war, beliebig austauschbar, wie Fußballspieler eben so sind, der mich verlegen grüßte, sich flüchtig, halbherzig entschuldigte, der mich nicht wiederzuerkennen schien oder mich nicht wiedererkennen wollte, der ohne anzuhalten einfach weiterging, mich angestoßen zurückließ und mich wie eine Billardkugel auf grünem Filz auf grauem Gehsteigasphalt dahinrollen ließ, mich durch den Anstoß rasend beschleunigte, gegen andere stoßen ließ, der mich in meiner rasend beschleunigten Anstößigkeit andere anstoßen und umstoßen ließ, zur Seite stoßen ließ, denn man kann nicht angestoßen werden, ohne dabei auch andere anzustoßen. Das ist das Billardkugelprinzip, das ich zum Lebensprinzip erklärt habe, ein Urprinzip, das Prinzip der Prinzipien überhaupt. Stoßen und gestoßen werden. Weib stößt auf Mann und Mann stößt Weib, wenn Weib den Mann nicht zurückstößt, denn wenn Weib Mann zurückstößt, stößt das abstoßende Weibliche das anstößige Männliche ab, das in ihrer abstoßenden Anstößigkeit dem Weibe aufstößt, und nicht selten wird dabei Weib von Mann verstoßen, wird Weib vom Mann so lange hin- und hergestoßen, bis Weib von männlicher Stoßkraft an die Grenzen ihrer Weiblichkeit stößt, und bei allzu durchstoßender männlicher Stoßkraft in ihrer hin- und hergestoßenen Weiblichkeit ins Männliche vorstößt, wo dann zugleich Männliches vom Weiblichen und Weibliches vom Männlichen umgestoßen wird. Deswegen stößt ewig, mehr wichtig als richtig, immerzu zuallererst das Yang das Yin, stößt das Oben zuallererst auf das Unten, verstößt Gott zuallererst den Teufel, der den Menschen dann so lange anstößig ist, bis auch diese von ihm angestoßen, Gott sei es gedankt, Gott wieder verstoßen, und so stößt Kunst auf Schweinerei und stieß ich auf Eva, Hanns Henning und den Fisch, der mir aufstieß und mich zugleich anstieß, andere rücksichtslos an- und umstoßen ließ. Die Trageweite der im Billardkugelprinzip zur Wirkung kommenden Stoßkräfte sind, wie sagte schon der Vater der verstoßenen Effi Briest, ein zu weites Feld. Angestoßen vom männlichen Stoßprinzip entfaltet und verzweigt sich unabsehbar die Energie des Impulses im weiblichen Prinzip, das schließlich dadurch selbst zur Kugel des Anstoßes wird, queue- und gottgleich anstoßend, und auch das Schicksal anderer bestimmt. Es gibt keine stoßfeste Existenz, einzig das nicht Existente zeichnet sich durch Stoßfestigkeit aus und wird durch diese als nicht Existentes entlarvt. Und so hatte auch der gestrige Anstoß des Fußballspielers, einer Bettbekanntschaft, dieser großen Nummer, wie es heißt, der mir auch deshalb namenlos und nur als Nummer im Gedächtnis geblieben ist, zur Folge, dass ich aus einem vielleicht heilsamen Existenzzweifel in meine alte Existenz zurückgestoßen wurde und die Medikamentenschachtel in meiner Tasche blieb. Der Anstoß des Fußballspielers, dieser großen Nummer, wie es heißt, stieß mich also wieder in meine alte Existenz zurück, stieß mich somit auch wieder aus meiner Orientierungslosigkeit heraus und beschleunigte mich rasend und ohne Umschweife in meine Wohnung. Dort angekommen, zog ich völlig erschöpft meinen Mantel aus. Ich holte die Medikamentenschachtel und mein Handy aus der Tasche und trug sie in mein Schlafzimmer, wo ich beides auf mein Nachtkästchen legte. Und während ich in die Küche ging, um das Abendessen für Eva zuzubereiten, den Aal, den sich Eva gewünscht hatte, denn Eva liebte Aal, entschloss ich mich dazu, sie nicht anzurufen und nicht an unsere heutige Verabredung zu erinnern. Zurückgestoßen also in meine alte Existenz, wartete ich auf einen weiteren Anstoß, einen Anruf von Eva etwa, auf ihr Kommen, auf die Landung außerirdischer Lebensform mitten in meiner Wohnung, auf ein Ereignis mit Stoßkraft, das mich von der eingeschlagenen Richtung, die mich in dieser Nacht zu der Medikamentenschachtel in meinem Schlafzimmer führen würde, ablenken könnte.Und während ich die Pfanne für den Aal auf den Ofen stellte, begann ich aus Mangel eines Anstoßes zu überlegen, was ich denn anziehen sollte, wenn ich das Schlafmittel einnehme, ob ich überhaupt etwas anziehen oder einfach bloß nackt sein sollte. Ganz sicher werde ich mich schminken, dachte ich, werde ich besonders dick auftragen, werde ich mir ein lachendes Clownsgesicht aufmalen, ein alles und jeden verlachendes Clownsgesicht, dicke rote Clownslippen, die ich mir bis an die Ohren hochziehe. Vielleicht, so dachte ich weiter, sollte ich mir, und dieser Gedanke amüsierte mich besonders, einen Fisch zwischen die Beine stecken, vielleicht den Aal, den ich heute Vormittag für Eva besorgt hatte, den sich Eva gewünscht hatte, denn Eva liebte Aal, dem ich dann einen Zettel ins Maul stopfe, auf dem geschrieben steht, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken.Diese Vorstellung ließ die Welt um mich herum mit einem Mal so lachhaft erscheinen, so albern und bedeutungslos. Sie verlor in diesem Augenblick all ihre Ernsthaftigkeit, ihre Bedrohlichkeit, ihre sich ewig um sich selbst zu drehen scheinende Schwere. Sie schrumpfte vor mir auf eine überschaubare Größe. Man könnte die Welt in solchen Momenten bequem mit dem Fuß treten wie einen Fußball. Ich dachte wieder an den Fußballspieler, der mich vorhin angestoßen hatte, der mich verstoßen hatte, frühmorgens aus seinem Bett gestoßen hatte, diese große Nummer, wie es heißt, der mir das Fußballspiel vom Anstoß an zu erklären versucht hatte, ein Spiel, das ich aber nicht verstanden hatte, da mir das Fußballspiel ferner liegt als das Billardspiel. Zu viel unsinniges Regelwerk, wie ich fand. Ich versuchte mir sein Gesicht vorzustellen, was mir aber nicht gelang, einzig seine Nummer, eine große, wie es heißt, die Nummer zehn, ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich fragte mich, ob er sie auch heute noch trägt, diese Nummer zehn, die wohl auf jedem Fußballfeld anzutreffen ist, mit immer wechselnden Gesichtern, austauschbar und auswechselbar, wie Fußballspieler eben so sind. Ich dachte an all die austauschbaren und auswechselbaren Gesichter in meinem eigenen Bett, an meine Bettbekanntschaften, die ich in einem Bettbekanntschaftsverzeichnis festzuhalten versuchte. Nichts als tote Gesichter, namenlose, austauschbare Gesichter, die allenfalls von mir Nummern erhielten oder die Namen von Instrumenten, wie ich es mit den Orchestermusikern hielt, als ich einen Zusammenhang zwischen Klang und Stoßkraft herzustellen versuchte. Die Oboe stößt so, wie sie klingt, ohne Beiklang, verspielt, in dumpfen, klagenden Tönen ohne vibrierenden Tiefgang um die Leibesmitte. Und am Ende der Stoßkraft nichts als tote Gesichter, lebenssatt, neben mir, auf mir, unter mir, ob Oboe oder Nummer zehn. Die Frau stieß wieder die kleine Porzellanpuppe in ihrer Hand an, die dort leblos wie eine Gehenkte an der silbernen, feingliedrigen Kette hing. Der Gesichtsausdruck eines Menschen während des Orgasmus, sagte sie, gleicht dem im Augenblick des Todes, und begann wieder leise zu summen, O, du lieber Augustin.Ich hatte ihr die ganze Zeit über, während sie erzählte hatte, auf ihren Busen gestarrt. Als sie von toten Gesichtern sprach, dachte ich an meinen Therapeuten, der mich vor Jahren dazu angehalten hatte, Menschen, vor allem Frauen, bei der Konversation ins Gesicht zu sehen, in die Augen, oder besser noch, wie er meinte, auf die Nasenwurzel, was weniger verfänglich sei, denn ein tiefer und allzu lang anhaltender Blickkontakt kann allzu leicht vom Gegenüber als Angriff gewertet werden. Er meinte, ich solle auch die Proportionen der Gesichter meiner Gesprächspartner und vor allem Gesprächspartnerinnen studieren, die Form der Augenbrauen, die Länge der Nase, die Breite des Mundes und die Dicke der Lippen. Weiter die Beschaffenheit der Haut, ihre Unreinheiten, Härchen und Leberflecken, das Make-up, die Art, wie dieses aufgetragen war, schließlich die Farbe und Form und vor allem die Größe der Augen, die Farbnuancen der Iris. All diese Beobachtungen, so der Therapeut, sollten dazu dienen, meine Aufmerksamkeit auf das Gesicht meines Gegenübers zu lenken, mich mit dem Gesicht anderer auseinanderzusetzen und somit auch mit der Person, um, was mir bis dahin unmöglich war, in einem gesunden Maße, wie er es nannte, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.Mittlerweile habe ich es zu einer wahren Meisterschaft darin gebracht, mir Gesichter einzuprägen, die ich dann, in einer ruhigen Stunde, aus dem Gedächtnis heraus auf Papier zeichne. An die tausend Porträts von Gesprächspartnern habe ich bereits angefertigt, die ich in Ordnern archiviere und mir ab und zu durchsehe, so wie ich auch das Gesicht der geheimnisvollen Frau in den vergangenen Tagen immer und immer wieder porträtiert und archiviert habe, immer und immer wieder angesehen habe, ein Gesicht, das von Porträt zu Porträt immer mehr dem meiner Schaufensterpuppe gleicht, das kaum mehr vom Gesicht meiner Schaufensterpuppe zu unterscheiden ist, dieser Schaufensterpuppe, der ich vor Jahren ein sündhaft teures Stewardessenkostüm habe maßfertigen lassen, mit einer Schwimmweste um den Hals, die ich ihr bei Turbulenzen und drohenden Abstürzen über unendlichen Ozeanen immer aufblase, die mich fast in diesen Verhören gleichenden, von Verhören kaum zu unterscheidenden Therapiesitzungen um Kopf und Kragen gebracht hätte, denn Schaufensterpuppen, so ließ ich mir sagen, schwimmen auch ohne Schwimmweste, gehen niemals unter, können niemals ersaufen.Das Gesicht dieser Frau schien mir in dieser Nacht, und es scheint mir auch noch jetzt, wenn ich das von mir angefertigte Porträt betrachte, das faszinierendste und schönste Gesicht zu sein, das ich jemals gesehen hatte. Bei längerer Betrachtung aber gab es, vor allem in jener Nacht, Momente, in denen ich ihr Gesicht von einem Augenblick auf den anderen, ganz unvermittelt als abstoßend hässlich empfand, beinah fratzenhaft entstellt, was vielleicht auch an dem übertrieben aufgetragenen Make-up gelegen haben mag, das in jener Nacht besonders um die Augen verronnen und verschmiert gewesen war. Vielleicht lag es aber auch an dem Anflug eines sardonischen Lächelns, das ich, während sie erzählte, immer wieder mal zu erkennen glaubte. Keinesfalls aber lag dieses momenthafte Abstoßende und Fratzenhafte an ihren Augen. Es waren hübsche, große braune Augen, die mehr zu sehen schienen, als es zu sehen gab. Und es war wohl das, was sie sah, das ihren Augen diese wässrig-transparente Glasigkeit verlieh, Dinge, die mir verborgen waren, die jenseits dieser zähen Konsistenz dieses undurchdringlichen Novembernebels zu liegen schienen. Ich hatte schon einmal in solche Augen gesehen, Augen, die nichts mehr sahen und doch mehr wahrzunehmen schienen, als es zu sehen gab. Tote Augen, deren Blick im Jenseits fokussierte. Ich blickte beschämt auf meine Hände, die mir so zart und feingliedrig wie nie zuvor in meinem Leben vorkamen, fast wie Pianistenhände, und wünschte, ich könnte die Vergangenheit ein für alle Mal hinter diesem undurchdringlichen Novembernebel zurücklassen.Eva, sagte die Frau und legte die Porzellanpuppe vor sich auf den Tisch, brachte mir letztes Jahr eine Flasche Whiskey aus Irland mit. Eva mochte Whiskey, er tue ihr gut, sagte sie, weswegen sie vermutlich auch annahm, er täte auch mir gut. Der Blick durch ein geleertes Glas Whiskey mache den Anblick der Welt wieder etwas erträglicher, etwas versöhnlicher, sagte Eva, sagte die Frau. Whiskey, und vor allem irischer Whiskey, so Eva weiter, sei ein schmerzstillendes Mittel, ein Sedativum, gegen den knochentief in einem steckenden Weltschmerz, ohne diesen zu ersäufen. Guter Whiskey, und daran könne man seine Qualität erkennen, meinte sie, nähre den Weltschmerz, oder Welshrats, wie die Iren dazu sagen, so wie er ihn auch gleichzeitig betäube, denn ohne Weltschmerz wäre die Welt eine gefühllose, blank polierte Kugel. Bei allzu viel Weltschmerz hingegen sei jede noch so kleine Drehbewegung der Welt schmerzhaft bis tief in die eigenen Knochen hinein zu spüren.Guter Whiskey, sagte Eva, und das sei ein verdammt guter Whiskey, den sie mir da aus Irland mitgebracht habe, halte den Weltschmerz nährend und betäubend in einem geradezu idealen Gleichgewicht, die kybernetische Wirkung dieses Whiskeys sei bei richtiger Dosierung eine geradezu heilsame Erfahrung menschlicher Regungen.Ich gab die Hälfte der Schlaftabletten in ein Glas und füllte es dann mit weltschmerzbetäubendem irischem Whiskey auf, ohne mich dabei um die richtige Dosierung oder um irgendein kybernetisches Prinzip irgendeiner whiskeygeschwängerten Lebensphilosophie zu kümmern, rührte mit dem Finger das bräunliche, kybernetische Weltprinzip schmerzstillender Weltansichten um und sah dabei gedankenversunken, gedankenverloren, gedankenverschwendend zu, wie sich die Tabletten allmählich darin aufzulösen begannen.