3,99 €

Mehr erfahren.

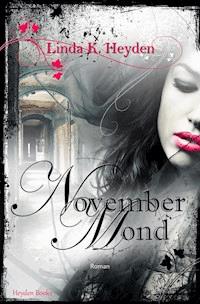

- Herausgeber: Heyden Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Nacht-Patrouille

- Sprache: Deutsch

Ein junger Patient auf der geschlossenen Station gibt der Psychologin Ellen Rätsel auf. Er glaubt, von einem Dämon besessen zu sein und bald sterben zu müssen. Während sich sein Zustand tatsächlich dramatisch verschlechtert, stellt Ellen Nachforschungen an. Dabei stößt sie auf das Wachschutzunternehmen Nacht-Patrouille und auf Julian, den Vorgesetzten ihres Patienten, dessen arrogantes Auftreten nur noch von seiner Attraktivität übertroffen wird. Ellen verliebt sich in ihn, nicht wissend, dass er ein gefährliches Doppelleben führt. Denn Julian ist nicht nur der Leiter der Nacht-Patrouille, er ist auch der Anführer einer Gemeinschaft von Vampiren ? mitten in Berlin. Als eine Serie von Entführungen und Morden die Stadt erschüttert, gerät Ellen zwischen die Fronten. NOVEMBERMOND ist der Auftakt der Vampirreihe um die Nacht-Patrouille. Das E-Book basiert auf der Printausgabe im Format 12,5 x 19 cm mit 346 Seiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 465

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Linda K. Heyden

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Epilog

Die Autorin

Weitere Romane der Reihe

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Impressum:

2. überarbeitete Auflage 2016

© 2012 Heyden Books e. K., Berlin

Umschlaggestaltung: Andrea Gunschera, Großräschen

Korrektorat: KoLibri Lektorat, Halle

E-Book der 2. Auflage 2016: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-946546-00-9 (Printausgabe)

ISBN 978-3-946546-01-6 (ePUB)

ISBN 978-3-946546-02-3 (mobi)

www.lindakheyden.com

Für meinen Vater, der bestimmt stolz auf mich gewesen wäre, auch wenn ihn der Inhalt meiner Geschichte erstaunt hätte. Für Karl, weil es ihn gibt.

Prolog

Der Regen hatte aufgehört. Das gab den Ausschlag, seinen Plan endlich auszuführen. Er trat von einem Fuß auf den anderen, während sich die Kälte langsam und unaufhaltsam in seinem Körper einnistete. Die russische Soldatenmütze, die schon so oft Richards Spott provoziert hatte, hielt immerhin die Ohren warm.

Hier am Zeughaus war es menschenleer.

Vielleicht sollte er sich fürchten.

Entschlossen grub er seine Hände in die Jackentaschen und blickte zum gegenüberliegenden Ufer des Spreekanals, wo der Berliner Dom im Licht der Scheinwerfer majestätisch glänzte. Nur wenige Laternen erhellten den Lustgarten in dieser Neumondnacht, hier war die Luft noch feucht vom Regen und legte sich wie ein Schleier aus tropfendem Nebel um die kahlen Bäume. Durch diesen Schleier hindurch sah es aus, als wären die Statuen auf der Museumsinsel zum Leben erwacht. Das war seltsam und beängstigend zugleich, dennoch erfasste ihn eine prickelnde Vorfreude und seine Stimmung hob sich sofort. Denn das liebte er an Berlin, diese magischen Momente, die die Stadt nur mit denen teilte, die sich dafür offen zeigten. Berlin war die coolste Stadt überhaupt, und wer ihre Härte und Gleichgültigkeit beklagte, war nur zu dumm, um die vielen Geheimnisse zu lüften und für sich zu nutzen. Ihm jedenfalls hatte Berlin nichts als Glück gebracht, seit er vor drei Jahren allein und ohne Geld am Bahnhof Zoo strandete. Heute Nacht würde er sein Glück sogar selbst in die Hand nehmen, wobei Richards Verbot alles noch viel aufregender machte.

Endlich war es so weit. Sie kamen von Unter den Linden, und er sah sie sofort, obwohl ihre lautlosen Schritte sie nicht ankündigten. Vier Männer und drei Frauen, ganz in Schwarz gekleidet, ihre Gesichter zeigten kühle Entschlossenheit. Und Richard befand sich unter ihnen. Als sie schon sehr nahe waren, drehte Richard den Kopf und blickte in seine Richtung. Schnell schob er sich in einen Hauseingang und wartete. Falls Richard ihn entdeckte, würde es einen Riesenärger geben.

Aber alles ging gut, sie liefen weiter und an ihm vorbei, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. Vorsichtig und mit großem Abstand folgte er ihnen in Richtung Pergamonmuseum. Hier machte die Straße eine Biegung. Der Wind schlug heftig nach ihm und lenkte ihn ab, sodass er der Gruppe viel zu nahe kam. Sie hatte sich bereits im Kreis aufgestellt. Hastig trat er zurück und presste sich an eine Hauswand, die noch von Einschusslöchern aus dem Krieg gezeichnet war. Eine machtvolle Energie strömte von den Männern und Frauen aus, erfasste ihn und fegte durch ihn hindurch, als wollte sie sein Blut zu Eis gefrieren. Als es endlich vorbei war, lag er zitternd auf den Knien, und es dauerte, bis er wagte, aufzustehen und um die Ecke des Hauses zu spähen.

Der Kreis löste sich auf, die Gruppe trat wie auf einer Linie vor und war so plötzlich verschwunden, als hätte ein unsichtbarer Vorhang sie verhüllt.

Er starrte verblüfft auf die leere Straße. Der Fernsehturm im Hintergrund blinkte gleichgültig, als wäre nichts geschehen.

Von wegen, zu gefährlich. Er fühlte sich ausgetrickst und betrogen. Alles lief ganz anders ab als in seiner Vorstellung. Richard hütete viele Geheimnisse, und dies war eines, in das er nicht eingeweiht worden war. Wieder einmal.

Sollte er wirklich noch warten? Oder nach Hause fahren und seinen Ausflug für sich behalten? Allerdings war er schon länger als zwei Stunden unterwegs, und wenn er jetzt einen Rückzieher machte, wäre alles umsonst gewesen.

Ein stetig lauter werdendes, dumpfes Dröhnen unterbrach seine Gedanken. Es kam von dort, wo Richard und seine Gefährten verschwunden waren. Vorsichtig trat er näher, lauschte mit angehaltenem Atem und mühte sich, trotz der Dunkelheit, etwas zu erkennen. Dann brach das Dröhnen plötzlich ab, und die jähe Stille verwirrte ihn.

Er wartete. Nichts geschah.

Wofür schlug er sich überhaupt die Nacht um die Ohren? Es war nichts Aufregendes passiert, jedenfalls nicht das, was er unbedingt hatte sehen wollen. Trotzdem … komisch. Die Dunkelheit schien noch schwärzer zu werden, sich auszudehnen und zu ihm hinzukriechen. Er blinzelte nervös. Das viele Starren konnte unmöglich gesund für seine Augen sein, sie spielten ihm schon wieder einen Streich. Nur blieb diesmal das Hochgefühl aus. Mit der Schwärze kam eine lähmende Furcht, die langsam Besitz von ihm ergriff.

Als er es endlich schaffte, sich aus seiner Erstarrung zu lösen, wollte er sich umdrehen und fliehen. Zu spät! Die Dunkelheit hatte ihn längst eingekreist, und sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Etwas schnürte ihm unaufhaltsam den Atem ab und überwältigte ihn. Vollkommen. Er fiel auf den harten Asphalt, und seine Finger tasteten verzweifelt nach einem Feind, der nicht zu fassen war. So ist es also zu sterben, dachte er überrascht, bevor er das Bewusstsein verlor.

Später, als Richard seine Mütze und einen Handschuh fand, war er außer sich, und auch von seinen Gefährten nicht zu beruhigen. Denn Richard wusste, was seinem Freund zugestoßen war. Doch es gab keine Spur, der er folgen konnte. Der Regen hatte längst wieder eingesetzt.

Kapitel 1

Die Mittagspause war fast schon vorbei, nur Dr.Meyer stocherte immer noch lustlos in seinem Essen. Ich hatte meinen vollen Teller längst zur Seite geschoben und mir einen Cappuccino geholt. Unsere Küche hatte sich wieder einmal selbst übertroffen. Um meinen Hunger zu besänftigen, nahm ich mir vor, nach Dienstschluss kurz bei La Marianna zu halten und mir eine Pizza mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht stand der Teller mit Keksen noch im Besprechungsraum. Als ich aufstand, legte Dr.Meyer seine Gabel mit einem resignierten Gesichtsausdruck beiseite.

»Frau Langner? Es gibt wieder einen sehr interessanten Fall bei uns auf der Geschlossenen. Allerdings halte ich ihn für so hoffnungslos, dass er keine wirkliche Herausforderung bedeutet.« Er verzog den Mund zu einem verkrampften Lächeln. »Noch nicht einmal für Sie.«

Dr.Meyer, ein kleiner, blasser Mann Ende dreißig, sah immer müde aus. Er schien sich zu freuen, mein Interesse geweckt zu haben, starrte aber zur Seite, sobald sich unsere Blicke trafen. Blickkontakt war nichts, was er lange ertragen konnte.

»Erinnern Sie sich an den Patienten, der glaubte, von einem Dämon besessen zu sein? Im Januar? Und an die junge Frau, die wir im April mit den gleichen Symptomen aufgenommen haben?«

»Natürlich erinnere ich mich.«

Dr.Meyer machte eine Pause. »Die Wahnvorstellung, von einem Dämon besessen zu sein, scheint äußerst negativ mit der Lebenserwartung zu korrelieren«, sagte er bedeutsam.

Ich versuchte, genauso bedeutsam zurückzuschauen, wobei es mir schwerfiel, meinen Ärger zurückzuhalten. Sollte das ein ungeschickter Versuch sein, einen Scherz zu machen? Auf Kosten unserer Patienten? Auch wenn ich mich nicht an alle erinnern konnte – der Zustand dieser beiden war so schrecklich gewesen, dass ich ihre Gesichter, in denen sich Grauen, Schmerz und Wut abwechselten, noch immer vor mir sah. Sie waren nur wenige Tage nach ihrer Aufnahme gestorben.

»Sie hatten ja damals herausgefunden, dass diese Patienten nur während der Dämmerung ansprechbar sind.« Dr.Meyer lehnte sich zurück und erlaubte mir einen kurzen Blick in seine braunen Augen, bevor er sie wieder auf irgendeinen Punkt knapp neben mir richtete. »Nun. Wenn Sie wollen – und selbstverständlich nur, wenn es Ihre Zeit erlaubt – haben Sie die Gelegenheit, Ihre Hypothese zu überprüfen. Wir haben Freitagnacht wieder jemanden mit der gleichen Symptomatik aufgenommen.«

»Mein Gott!«

»Ein junger Mann, der glaubt, von einem Dämon besessen zu sein. Wahnideen, Körperhalluzinationen, Gedanken- und Willensbeeinflussung. Das volle Programm.« Dr.Meyer sah mich abwartend an.

Ich blickte auf die Uhr. »Ich habe gleich eine Teamsitzung und anschließend drei therapeutische Einzelgespräche, aber ich werde mir den Patienten später ansehen.«

Dr.Meyer nickte zufrieden, stand auf und hob umständlich sein Tablett.

Die Absätze meiner flachen Pumps klapperten über das grüne Linoleum, als ich fünf Stunden später in den Verbindungsgang bog, der den Neubau der allgemeinpsychiatrischen Abteilung mit dem alten Backsteinbau verband, in dem die geschlossene Station untergebracht war. Eigentlich mochte ich die langen Flure mit ihren gläsernen Wänden und Dächern. Wenn ich hier unterwegs war, konnten sich meine Gedanken eine Auszeit nehmen und neu sortieren, außerdem verbrachte ich sowieso viel zu viel Zeit im Sitzen. Aber heute lag ein anstrengender Tag hinter mir, und der Gang schien sich kilometerlang auszudehnen.

Der Chefarzt hielt therapeutische Gespräche mit den Patienten der Geschlossenen für überflüssig. Ich vertrat eine andere Meinung und besuchte sie so oft wie möglich, auch wenn meine offizielle Arbeitszeit längst beendet war. So wie heute. Ich nahm meinen Schlüssel, öffnete die schwere Tür und ging zum Dienstraum des Pflegepersonals. Hinter der Glasscheibe sah ich den blonden Kopf von Paula, die sich über eine Medikamentenliste beugte. Sie schaute stirnrunzelnd auf, als ich gegen das Glas klopfte. Dann erkannte sie mich, lächelte und ließ mich ein.

»Hallo Paula. Ist Dr.Meyer noch im Dienst?«

»Nein, Ellen«, sagte sie bedauernd. »Du hast ihn um eine halbe Stunde verpasst. Er hat dir sicher von dem jungen Patienten erzählt, den wir Freitagnacht aufgenommen haben.«

Ich nickte und betrachtete kurz mein blasses Gesicht in dem schmalen Spiegel, der über dem Waschbecken hing. Aus meinem Pferdeschwanz hatten sich schon wieder einige Locken gelöst, und ich versuchte vergeblich, sie mit den Fingern festzustecken.

»Hast du eigentlich wieder einen festen Freund?«, überrumpelte mich Paula mit plumper Neugier.

Ich schloss für einen Moment die Augen und seufzte, wenn auch nur in Gedanken. Es gab keine Frage, die ich so sehr verabscheute wie diese. Trotzdem klebte ich mir ein fröhliches Lächeln ins Gesicht. »Dafür habe ich gar keine Zeit.«

Von Beziehungen verstand ich eine ganze Menge. Nur mit meinen eigenen tat ich mich schwer, denn sie hatten mir kein Glück gebracht. Manchmal ist der, den man für unerreichbar hält und wie durch ein Wunder tatsächlich bekommt, eben doch nicht der Richtige. Jedenfalls sind dem Universum bei meiner Bestellung einige Irrtümer unterlaufen. Oder es liefert Mogelpackungen.

Mein Ex-Freund Thomas arbeitete als Neurologe im dritten Stock. Unsere Trennung war niemandem in der Klinik verborgen geblieben und geriet auch nicht in Vergessenheit, obwohl wir uns schon vor mehr als zwei Jahren getrennt hatten. Zum Glück bekam ich Thomas kaum zu Gesicht.

Paula schüttelte missbilligend den Kopf. »Du hast es gar nicht nötig, allein zu sein«, erklärte sie mit mütterlicher Urteilskraft.

Nicht nötig? Ich ging so gut wie nie aus, und meine letzte Verabredung, die mir eine Freundin aufgeschwatzt hatte, war gründlich schiefgegangen. Er hieß Arne, war Lehrer und der Bruder ihres Freundes. »Ihr habt so viel gemeinsam«, hatte sie behauptet. »Und Arne ist ja so sensibel.« Das war er wirklich. Arne lud mich nach dem Kino in eine Bar ein, um dort nur über sich und seine Mutter zu sprechen. Weil ich ja Psychologin und Therapeutin bin. Seine nächste Einladung lehnte ich dankend ab.

Im Unterschied zu Arne haben die meisten Männer allerdings Angst vor meinem Beruf, und wer will schon mit einer Frau zusammen sein, die den größten Teil ihrer Freizeit in einem Krankenhaus verbringt? Die Männer, die ich näher kannte, waren Patienten oder Arbeitskollegen. Kurz dachte ich an Dr.Meyer und meinen Oberarzt, Dr.Brunner. Auch die wirkten manchmal gestört, jedenfalls auf mich.

Alles in allem gab es also gute Gründe für mein männerloses Leben. Immerhin konnte ich jetzt so viel Zeit mit meiner Arbeit verbringen, wie ich wollte, ohne auf einen Partner Rücksicht nehmen zu müssen. Oder auf eine Katze oder ein anderes Haustier, ich hatte nämlich keins. Dafür besaß ich einen Gummibaum, einen Benjamin und eine Yucca-Palme. Meine Pflanzen brauchten einmal in der Woche Wasser, sonst stellten sie keine Ansprüche. Im Gegenteil, sie produzierten auch noch Sauerstoff. Alles in allem gestaltete sich unsere Wohngemeinschaft perfekt.

Es gelang mir, mein gleichmütiges Lächeln beizubehalten. »Kannst du mir bitte die Kurve geben?«

Paula seufzte und drückte sie mir in die Hand. »Zimmer 418. Christian Hartmann.«

Der Patient lag in einem der wenigen Einzelzimmer, was einen deutlichen Hinweis auf die Schwere seiner Erkrankung gab. Ich blätterte durch die Unterlagen. »Gibt es sonst noch etwas Wichtiges? Von seinem Gesundheitszustand abgesehen?«

Paula nickte. »Der Junge ist ganz schön gruselig, und seine Anfälle sind beängstigend. Nachts ist er so gut wie gar nicht zu sedieren. Außerdem besaß er keinen Ausweis, kein Geld, und trug nicht einmal ein Handy bei sich. Dafür steckte er in einer teuren Lederjacke mit eingenähtem Namensschild. Wenn es überhaupt sein Name ist.«

»Dann konntet ihr noch niemanden verständigen?«

»Nein. Und ohne Versicherungskarte wird uns der Chefarzt wieder einen Vortrag über das Budget halten.« Sie schnaufte bekümmert. »So ein hübscher, junger Mann. Du wirst schon sehen«, setzte sie vertraulich hinzu. »Wie ein Obdachloser sieht er nicht aus.«

Ich ging in das Zimmer, trat leise an sein Bett und betrachtete ihn. Paula hatte recht. Christian Hartmann war groß und blond, und ich schätzte sein Alter auf etwa neunzehn oder zwanzig Jahre. Aber gruselig fand ich ihn nicht, im Gegenteil. Im Schlaf sah er ausgesprochen sanft und friedlich aus, und ich fragte mich, wer er war und wie er seinen Alltag verbrachte. Wie ein Student oder Azubi sah er mit seinem extravaganten Haarschnitt und den manikürten Händen nicht aus. Eher wie jemand, der die Rollen Model, Liebhaber, Sohn oder Schwiegersohn perfekt erfüllte. Sein Gesicht war makellos schön, doch es war der Ausdruck von Verletzlichkeit, der mich berührte. Was ich sonst noch von seinem Körper sah, wirkte ebenfalls vollkommen und gesund. Ich erinnerte mich, dass auch bei den beiden anderen Patienten am Anfang nichts darauf hingewiesen hatte, wie dramatisch ihre Krankheit verlaufen würde.

Auf dem Parkplatz fuhr mir der Wind in den offenen Mantel und schickte frostige Kälte durch meinen Pulli. Was für ein Vorgeschmack auf den Winter. Der gab sich in Berlin kalt und nass und versteckte die Sonne wochenlang hinter dem bleiernen Grau des Himmels. Ich stieg in mein Auto und fuhr nach Hause. Unterwegs schob ich in Gedanken meine Termine für den nächsten Morgen hin und her. Wann konnte ich mit Christian Hartmann sprechen? Und überhaupt – wann ging im November eigentlich die Sonne auf? Das würde ich noch im Internet heraussuchen.

Seit mehr als zwei Jahren bewohnte ich eine Wohnung im dritten Stock eines stuckverzierten Altbaus. Hier fühlte ich mich wohl, auch wenn das erste Jahr nach meiner Trennung von Thomas alles andere als einfach gewesen war. Ich zog die Wohnungstür hinter mir zu und drehte den Schlüssel zweimal um. Sofort umfing mich die vertraute Stille wie ein guter Freund. Hier wollte niemand meine Aufmerksamkeit. Schwach hing der Geruch der Lilien in der Luft, die ich am Samstag auf dem Wochenmarkt am Breslauer Platz gekauft hatte. Mir fiel erst wieder ein, dass ich eigentlich noch zu La Marianna wollte, als ich mir bereits Mantel und Schuhe ausgezogen hatte.

Gut gedacht, schlecht gemacht. Also doch keine Pizza. Im Kühlschrank fand ich noch Butter und Käse, aber der kleine Rest Brot, der seit Freitag auf dem Schneidebrett lag, war steinhart und vertrocknet. Ich prüfte die letzte Möglichkeit. Ganz unten im Gefrierfach war noch eine Packung Bami Goreng. Ich schob das Fertiggericht in die Mikrowelle und meine Feinwäsche in die Waschmaschine, womit ich meine Haushaltspflichten für beendet erklärte. Nach diesem anstrengenden Tag freute ich mich auf einen ruhigen Abend, öffnete eine Flasche Rotwein und nahm mir vor, es heute nur bei einem Glas zu belassen. Das dachte ich viel zu oft in letzter Zeit. Mit meinem Glas ging ich ins Wohnzimmer, setzte mich aufs Sofa und schloss für einen Moment die Augen. Sofort und gegen meinen Willen stieg das Bild von Christian Hartmann vor mir auf. Seine blauen Augen sahen mich Hilfe suchend an. Blaue Augen? Er schlief doch, als ich bei ihm war. Trotzdem verfolgte mich sein Blick, bis ich den Fernseher einschaltete. Ich nahm einen kräftigen Schluck Wein. Mitleid hat noch niemandem geholfen. Ich musste endlich lernen, mich besser abzugrenzen.

Meine Mikrowelle piepste, und während ich den Teller mit dem Essen auf den Knien balancierte, sah ich mir im Fernsehen eine Serie an. Ich liebe nämlich Fernsehserien.

Und ich stehe dazu.

Schließlich gibt es schlimmere Laster als Tagebuch einer Detektivin oder meine absolute Lieblingsserie Leidenschaft in Weiß. Wenn auch nicht viele, die peinlicher sind.

In der Werbepause rief Franziska an. »Ich muss mich leider für Donnerstag abmelden. Ich werde Leidenschaft in Weiß nur aufnehmen können.« Normalerweise telefonierten wir donnerstags nach jeder Folge, denn Franziska teilte meine Vorliebe für Leidenschaft in Weiß, wenn auch nicht für meine anderen Lieblingsserien. Leider.

»Ich rufe dich am Freitag an«, meinte sie. »Falls du keine besseren Pläne hast.«

Das nennt man wohl einen Wink mit dem Zaunpfahl. Franziska war zwar nur wenige Jahre älter als ich, benahm sich aber gern wie die Mutter, an die ich mich kaum noch erinnerte. Sitz nicht allein vor dem Fernseher. Spiel schön mit den anderen Kindern. Natürlich meinte sie das im übertragenen Sinne. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ich abends die Berliner Bars und Clubs unsicher gemacht und dabei jede Menge Spaß gehabt. Aber dazu hatte ich keine Lust, meine Spaßvorstellungen waren anders. Meine Arbeit gestaltete sich anstrengend genug, und ich war froh, die Abende in Ruhe zu Hause zu verbringen.

Außerdem ging ich nicht gern aus. Und ich glaubte auch nicht, dass mich irgendein Mann als charmant bezeichnet hätte. Thomas nahm mich immer zu den Partys seiner Assistenzärzte mit, und ich stand wie ein langweiliges Aschenputtel neben ihm, während er Scherze machte und die Frauenwelt ihn anhimmelte. Bis er irgendwann, als ich nicht mehr mitkommen wollte, Lissy näher kennenlernte. Lissy war Krankenschwester. Sie besaß einen überentwickelten Busen und einen unterentwickelten Verstand. Aber sie war schlau, obwohl sie es sicher nie bis zur Pflegeleitung bringen würde. Obendrein hatte sie ein puppenhaftes Gesicht und glattes, schwarzes Haar. Ein großbusiges Schneewittchen. Die Schönste im Land. Und so viel schöner als ich.

Gott sei Dank tat das schon lange nicht mehr weh.

Ich goss mir noch ein Glas Wein ein und stellte mit Franziska Vermutungen an, wie sich die Beziehung zwischen dem gut aussehenden Gefäßchirurgen und der ehrgeizigen Assistenzärztin in Leidenschaft in Weiß entwickeln würde. Dann legte ich auf. Es ging erst auf zehn Uhr zu, aber ich war müde und ging ins Bett. Morgen würde ich sehr früh aufstehen müssen.

Ich rieb meine kalten Füße aneinander, schaltete das Licht aus und zog die Bettdecke bis ans Kinn. Dann tastete ich so lange durch die Dunkelheit, bis meine Hand sein Bein berührte. Erleichtert zog ich ihn an mich. Er hatte in gefährlicher Nähe zur Bettkante gelegen. Ich drückte ihn heftig und schaltete das Licht wieder ein.

Sein Gesicht wirkte eingefallen, überhaupt war er längst nicht mehr so drall wie zu Beginn unserer Bekanntschaft. Aber sein Lächeln war immer noch unwiderstehlich. Zärtlich streichelte ich seine Ohren. Meine Schwester hatte ihn mir an dem Tag geschenkt, an dem ich in mein altes Auto stieg, um in Berlin zu studieren. In Berlin hatte ich Thomas kennengelernt, ihn geliebt und mich wieder von ihm getrennt.

Kapitel 2

Das Erwachen kam erbarmungslos, doch der Sonnenuntergang ließ ihm keine andere Wahl. Julian fühlte sich schwer und leicht und seltsam falsch in seinem Körper, so als hätte er seinen Platz darin noch nicht gefunden. Dann, mit der Erinnerung, rückte sich alles zurecht. Aber sofort kam der Durst, noch stärker als in der Nacht zuvor.

Sein Verstand riet ihm, die Warnungen seines Körpers endlich ernst zu nehmen. Auf Dauer würde er seine Natur sowieso nicht besiegen können, und er spürte die Ankündigung schon seit Wochen. In seinen Träumen. Im Durst. In der Unruhe seines Bluts.

Das Arkanum verlangte unerbittlich sein Recht. Der wochenlange Schlaf drängte machtvoll heran, und es fiel Julian immer schwerer, ihn abzuwehren und die Achterbahn seiner Gefühle unter Kontrolle zu halten. Julian wollte endlich nachgeben, loslassen und den langen Schlaf willkommen heißen. Er schloss vergeblich die Augen, sehnte sich nach Ruhe, um dann doch aufzustehen, besorgt, was die Nacht ihm abverlangen würde.

Das Hotel Aeternitas in Berlin-Mitte verfügt über unterirdische Etagen, die den meisten Gästen und dem größten Teil des Personals unbekannt sind. Diejenigen, die Bescheid wissen, sind Vampire der Gemeinschaft oder gehören zu ihren wenigen Vertrauten. Ausnahmslos. Julian nickte dem jungen Mann, der das Treppenhaus bewachte und ehrerbietig den Kopf senkte, kurz zu. Es verhielt sich nicht so, dass er elektronischen Schutzmaßnahmen misstraute, aber er räumte ihnen auch keine Exklusivität ein, allen Beteuerungen Andrejs zum Trotz.

Er folgte dem langen Flur und bog zweimal ab. Das leise Stimmengemurmel erstarb, als er eintrat. Der Raum war groß und kaum beleuchtet, Tische und Stühle an die Wand gerückt, sodass genügend Platz blieb für die Männer und Frauen, die in kleinen Gruppen beisammenstanden.

Julian hatte sich gründlich auf die Zusammenkunft vorbereitet. Er hatte seine Schwäche sorgfältig getarnt und einen Mantel aus Ruhe und Gelassenheit darüber geworfen. Macht umgab ihn, die Führungsrolle beherrschte er ohnehin perfekt.

»Ihr wisst alle, warum wir hier sind.« Julian sprach nicht laut, doch die volle Aufmerksamkeit war ihm sicher. »Christian hat sich ohne unser Wissen bei Neumond in der Nähe vom Kupfergraben aufgehalten. Vermutlich ist er von einem Dämon besessen und in großer Gefahr.« Sein Blick suchte den von Andrej. »Gibt es Neuigkeiten?«

Andrej, dem die Leitung des Wachschutzunternehmens Nacht-Patrouille unterstand, lehnte mit verschränkten Armen an der Wand. Ein vollkommenes Profil und lange, blonde Haare, die kaum zu bändigen waren, gaben seinem Gesicht das Aussehen eines Engels. Der Blick seiner eisblauen Augen machte einen Todesengel daraus.

»Nein. Ich habe nichts gehört.«

»Die Polizei?«

»Ich habe mit meinen Kontakten gesprochen. Keine Hinweise.«

»Sam? Was ist mit den Medien?«

Sam leitete die Zentrale der Gemeinschaft, wo alle Fäden zusammenliefen. Er strich sich eine hellbraune Haarsträhne zurück. »Nichts. Wir sind seit gestern damit beschäftigt. Ich habe nochmals alle Berliner Zeitungen, Radiomeldungen und das Internet überprüft.«

»Dann werden wir die Suche nach Christian heute fortsetzen«, sagte Julian. »Ich werde mich am Kupfergraben umsehen und Mitte übernehmen. Sind die restlichen Bezirke schon aufgeteilt?«

Andrej schüttelte den Kopf. »Bisher nicht. Ich nehme mir den Norden vor. Pankow, Reinickendorf.«

»Nimmst du jemanden mit?«

»Nein. Wenn ich Unterhaltung wollte, würde ich die Nacht anders verbringen.«

Julian nickte. »Pierre?«

Pierre lehnte entspannt in einem der wenigen Stühle, vollkommene Eleganz in Kaschmir und Seide. »Die westlichen Bezirke. Wilmersdorf, Charlottenburg«, sagte er mit seinem melodischen Akzent. »Wenn wir ihn heute nicht finden, werde ich morgen weitersuchen.«

»Gehst du auch allein?«

»Nein.« Pierre sah sich um. »Wenn Daniel nicht hier ist, kann Murat mich fahren.«

Murat löste sich aus einer der Gruppen und ging zu ihm.

»Gut«, sagte Julian. Andrej und Pierre hatten das Arkanum schon häufig bewältigt. Ihre ausgeprägte Wahrnehmung befähigte sie, ganze Straßenzüge wie ein Scanner zu erfassen und zu überprüfen. Sie würden den Dämon noch in beträchtlicher Entfernung aufspüren.

»Achim?«

Achim sah auf. Er trug Motorradkleidung und trug sein rotblondes Haar wie üblich zusammengebunden. Eine Sonnenbrille verdeckte seine auffallend grünen Augen. »Dann nehme ich mir Friedrichshain und Kreuzberg vor. Vielleicht noch Neukölln, mal sehen, wie weit ich komme. Ich nehme Richard mit, wenn er keine anderen Pläne hat.«

»Nein, habe ich nicht.« Richard sprang auf.

»Dann bleibt noch der gesamte Süden«, sagte Julian. »Oliver?«

Der kleine, füllige Mann legte ein heiteres Lächeln in sein Gesicht. Seine Kleidung zeigte, dass er es mochte aufzufallen, er trug ein goldfarbenes Hemd, eine goldrote Seidenweste und zweifarbige Schuhe. »Steglitz und Zehlendorf. Sarah, Liebes, könntest du mich fahren?«

Sarah nickte schüchtern und stand auf.

»Und die restlichen Bezirke«, fuhr Julian fort. »Louisa? Soll dich jemand fahren?«

Die Frau, die soeben aufgestanden war, schüttelte den Kopf. Ihr rotes Haar leuchtete wie Feuer. »Ohne mich, ich wollte gerade gehen. Ich habe Besseres zu tun, als die Nacht mit der Suche nach diesem kleinen Idioten zu verbringen.«

Julian fing ihren herausfordernden Blick auf. Seine Wut kam heiß, unmittelbar und drohte, ihn zu überwältigen. Wer war sie, dass sie ihn immer wieder reizte und versuchte, an seiner Macht zu rütteln? Ein Nichts, das er jederzeit vernichten konnte. Kurz stellte er sich vor, wie Louisa vor ihm auf dem Boden lag, mit blutendem Hals, um Gnade bettelnd. Julian schloss die Augen und schaffte es gerade noch, sich zurückzuhalten. Trotzdem keuchte Louisa und schwankte, als hätte sie einen Schlag erhalten. Das ist Louisa, sagte er sich. Louisa, die sich ihre Hölle selbst erschaffen hat und einfach nicht verlassen kann. Und soeben hatte er den tiefen See ihres Schmerzes mit einer Welle seines Zorns überrollt.

Ihr Widerstand erlosch, sie hielt den Kopf gesenkt und vermied seinen Blick. Louisa hatte den Riss in seiner Maske zu spüren bekommen, und nicht nur sie. Er fühlte die Überraschung im Raum, aber auch Demut und absolutes Vertrauen. Dabei betrog er sie alle und vielleicht sich selbst, auch wenn es wie eine kontrollierte Strafe gewirkt hatte.

Nur Pierre starrte ihn offen und unverwandt an. Der Blick seiner braunen Augen blieb wachsam und ausdruckslos.

Das Arkanum. Sobald sie Christian gefunden hatten, würde er dem Ruf gehorchen, sich endlich zurückziehen und wochenlang schlafen. Falls der Junge überhaupt noch eine Chance hatte. Bis dahin würde er durchhalten und hoffen, dass niemand seinen wirklichen Zustand erkannte.

Julian erneuerte seine Fassade der Gelassenheit, aber es kostete ihn Kraft. Dabei traf sich sein Blick mit dem von Oliver, der ihn unter trägen Lidern betrachtete. Olivers Gesichtsausdruck wirkte abwesend und gelangweilt, aber Julian wusste, dass seinem scharfen Verstand nichts entging.

Seine Täuschung war vielleicht nicht unbemerkt geblieben.

»Dieses Treffen ist freiwillig, Louisa, das weißt du«, sagte er kühl. »Deine Meinung über Christian steht dir selbstverständlich frei. Aber er ist Richards Gefährte, und Richard ist ein Mitglied der Gemeinschaft.«

Louisa trat einen Schritt vor. Sie rekelte sich graziös, vermied aber weiterhin seinen Blick. »Ihr wisst doch sowieso nicht, ob er überhaupt noch in Berlin ist und sich der ganze Aufwand lohnt. Hat jemand Lust, mit mir zu kommen?«

Alle starrten sie an, als sie aufrecht den Raum verließ. Niemand folgte ihr.

»Die anderen lassen sich entschuldigen«, fuhr Andrej fort, als hätte der Zwischenfall nicht stattgefunden. »Eine Veranstaltung in einem der Clubs. Sie kommen später nach und können Schöneberg und Tempelhof übernehmen. Oder Achim helfen.«

Julian nickte und fuhr fort, die restlichen Bezirke zu verteilen. »Alle Informationen gehen an Sam, der sie weiterleiten wird. Wenn wir Christian heute nicht finden, werden wir morgen weitersuchen.« Er wollte vor den anderen den Raum verlassen, als Andrej neben ihn trat.

»Alles in Ordnung, Julian?«

»Was soll sein?« Julians Stimme hatte den angemessenen Unterton verärgerter Verwunderung, aber er mied den forschenden Blick seines Freundes und ließ ihn stehen. Im Parkhaus stieß er fast mit Damian zusammen. »Ich hatte deinen Beitrag schon vermisst.«

Damian lächelte spöttisch. »Ich habe zugehört. Aber ich dachte, diesmal verzichten wir auf Publikum. Ausnahmsweise.«

Sie sahen sich an. Es fiel Damian schwer, Julians Blick standzuhalten, aber er schaffte es. »Ich werde ihn jagen«, sagte er leise. »Du musst mich wieder einsperren, wenn du das verhindern willst.«

»Einsperren?« Julian lächelte dünn. »Du vergisst die vielen anderen Möglichkeiten. Und allmählich bekomme ich Lust, alle an dir auszuprobieren.« Wut stieg erneut in ihm auf, aber diesmal gelang es ihm rasch, sie niederzuringen. »Ich respektiere deine Rache, das weißt du. Aber du würdest Christian töten, obwohl der Dämon, den du suchst, sicher nicht in seinem Körper steckt. Das kann ich nicht zulassen.«

Damian zuckte die Achseln. »Wenn du die heutige Zusammenkunft nicht einberufen hättest und es nicht darum ginge, den Dämon zur Strecke zu bringen, würde sowieso niemand bei der Suche helfen«, meinte er ungerührt. »Louisa hat recht. Christian ist ein kleiner Idiot. Einer der Richard melkt und ausnutzt, wo er kann.«

Julian reagierte ohne Vorwarnung. Seine Hände stießen vor, packten Damian und schoben ihn gegen die Betonwand des Parkhauses. »Das zu beurteilen, ist allein Richards Vorrecht. Sobald er die dritte Stufe des Arkanums erreicht hat, wird er Christian erkennen und selbst eine Entscheidung treffen. Bis dahin hast du Christian zu respektieren. So wie wir alle. Du kennst die Regeln, sie gelten auch für dich.«

Damians Augen weiteten sich überrascht, aber er wehrte sich nicht. Im Gegenteil, sein Körper erschlaffte. Fast entspannt legte er den Kopf leicht zurück, womit er Julian seine Kehle anbot. »Mann, was ist los mit dir? Ich bin zwar verrückt, aber nicht lebensmüde. Jedenfalls nicht im Moment, das weißt du.«

Julian ließ Damian abrupt los. Damian rutschte zu Boden, machte aber keine Anstalten, aufzustehen. »Eigentlich geht es dir nicht um Richard. Oder diesen Jungen.« Damian lächelte verzerrt. »Jedes Mal, wenn du mich ansiehst, tut es dir leid, dass ich noch lebe und Sebastian tot ist. Und so wird es immer sein.”

Julian starrte Damian an. Das musste ja kommen.

Sebastian, für immer gefangen in seinem siebzehnjährigen Körper. Doch weder seine Seele noch sein Geist litten unter der Last der Jahrhunderte, im Gegenteil, beide waren mit der Zeit immer reifer und klarer geworden.

Sie hatten lange zusammengelebt. Und zusammen gekämpft. Sich geliebt wie Brüder. Niemand hatte ihm je näher gestanden, und er wäre für ihn gestorben.

Stattdessen war Sebastian für Damian gestorben. Sinnlos, in der Nacht des großen Durchbruchs, als sie von ihren Feinden, den Dämonen, überrannt wurden. In dieser einen Nacht, als Julian nicht an der Patrouille teilgenommen hatte und der Kampf verloren ging.

Damals war Damian von verheerender Schönheit, vor der jede Frau auf die Knie ging, trotz seines grausamen Lächelns. Und er war wählerisch unter den Schönsten.

»Pass auf, dass die Götter nicht neidisch werden«, waren Sebastians Worte.

Damian hatte sein rabenschwarzes Haar geschüttelt und übermütig gelacht. »Sie sollen nur kommen.«

Aber nicht die Götter kamen.

Damians Körper hatte das Interesse eines Dämonenfürsten geweckt, der versuchte, ihn in seine Gewalt zu bringen. Es war ihm nicht gelungen, weil Sebastians Opfer Damian rettende Zeit verschaffte, und irgendwie doch. Denn seitdem hatten Kummer und Schuld Damians Seele zerstört, und die Wunde, die das Feuer des Dämons in seinen Unterarm schlug, wollte ebenfalls nicht heilen.

Damians Gesichtszüge waren immer noch die gleichen, aber die Linien tiefer und seine Augen erloschen wie Asche. Nun machte sein Blick den Frauen Angst, was ihn aber nicht mehr kümmerte. Damian hatte seine Anziehungskraft verloren und jede Hoffnung. Nur noch seine Arroganz blieb übrig.

»Hör endlich auf damit, Damian«, sagte Julian. »Niemand gibt dir die Schuld an Sebastians Tod, außer dir selbst, das weißt du.« Jedenfalls hoffte und wünschte Julian, dass Sebastian tot war, denn im Kampf mit Dämonen gab es Schlimmeres als zu sterben, und er hatte in unzähligen Albträumen vergeblich nach seiner Leiche gesucht. »Es ist mehr als ermüdend, dir immer wieder das Gleiche zu sagen. Steh jetzt auf.« Julian streckte eine Hand aus und zog Damian auf die Füße. Sein Ton war freundlicher geworden. »Wenn du dich an der Suche nach Christian beteiligen willst, dann nur, wenn du mit mir kommst. Jetzt. Sofort.« Julian öffnete die Autotür.

Damian nickte verblüfft und beeilte sich, auf der Beifahrerseite einzusteigen.

Am nächsten Morgen wartete ich neben Christian Hartmanns Bett, bis er die Augen öffnete.

»Guten Morgen, Herr Hartmann.« Er hatte eine schlimme Nacht hinter sich und wirkte völlig erschöpft. Seine Augen, die mich nachdenklich betrachteten, leuchteten in einem ungewöhnlichen und strahlenden Blau. »Ich bin Psychologin und heiße Ellen Langner. Wie geht es Ihnen?«

»Chris«, verbesserte er mich leise und lächelte schwach. »Wie es einem so geht, wenn man von einem Dämon besessen ist.«

Das sagte er in einem Tonfall, der sich wohl cool anhören sollte. Im Pflegebericht hatte ich von massiven Erregungszuständen während der Nacht gelesen. Jetzt war sein Blick klar und überhaupt nicht psychotisch, auch wenn ihm die Angst deutlich im Gesicht stand.

»Können Sie dafür sorgen, dass die mich endlich gehen lassen?«

»Nein. Erst muss es Ihnen besser gehen.«

Unter meinem Blick wandte er nervös die Augen ab. »Die hatten mich heute Nacht wieder festgebunden.«

»Sie hätten sich sonst verletzen können. Und andere.«

Das schien er überdenken zu müssen. Dann nickte er und schloss die Augen.

»Seit wann sind Sie in diesem Zustand? Können Sie sich daran erinnern, was passiert ist?« Eine ausführliche Anamnese war bisher noch nicht möglich gewesen. Gestern war Christian Blut für einen Drogentest abgenommen worden, mit negativem Ergebnis.

»Welcher Wochentag ist heute?« Er schaute mich nicht an.

»Dienstag«, meinte ich verblüfft.

»Dann ist heute der fünfte Tag.«

»Der fünfte Tag. Aha. Was genau bedeutet das für Sie?«

»Dass ich nur noch drei Tage Zeit habe. Dann ist Schluss. Finito. Am Wochenende werde ich sterben.«

Ich starrte ihn an und versuchte, mir mein Erstaunen nicht anmerken zu lassen. Die beiden anderen Patienten, die ebenfalls geglaubt hatten, von einem Dämon besessen zu sein, waren tatsächlich nach wenigen Tagen gestorben, aber das konnte Christian Hartmann nicht wissen.

»Warum ist das so?«, fragte ich. »Was passiert nach acht Tagen?«

»Dann ist die … Übernahme abgeschlossen.« Er verzog das Gesicht. »Und der Dämon hat gewonnen, auch wenn es ihm nicht gefällt, dass mein Körper festgehalten wird. Den ersten Wirtskörper wechselt ein Dämon sowieso ziemlich schnell, er wird sich ein neues Opfer suchen. Aber das ist mir egal. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass ich dann tot sein werde. Bestenfalls.« Er schloss müde die Augen. »Sie müssen glauben, dass ich völlig verrückt bin.«

»Woher wissen Sie, dass Sie am achten Tag sterben werden?«

»Von ihnen, natürlich«, erklärte er mit Nachdruck. »Sie wissen alles! Und sie haben recht, ich spüre es. Ich werde schwächer, und der Dämon gewinnt an Kraft.«

»Wen meinen Sie? Wer hat recht?«

»Die Vampire«, flüsterte Christian. »Sie sind die Einzigen, die über die Dämonen Bescheid wissen. Nur sie können Dämonen jagen und töten.«

Vampire? Dämonen? Immerhin, er blieb seinen Horrorvorstellungen treu.

»Wenn es ein Dämon schafft, bei Neumond durch ein Tor einzudringen und ihnen zu entkommen, sucht er sich so schnell wie möglich einen menschlichen Körper. Um ihn zu übernehmen. Es dauert etwa acht Tage, bis die Übernahme endgültig gelingt.«

Ich musterte ihn ausdruckslos und fragte mich, welche Gemeinsamkeiten es zwischen den drei Opfern dieser »Dämonen-Psychose« gab. Zwei Männer und eine Frau, alle jung und körperlich gesund. Das erste Opfer, ein Student, Maschinenbau oder etwas Ähnliches, wohnte noch im Hotel Mama. Das zweite Opfer, eine junge Frau, arbeitete als Kellnerin in einer Szene-Kneipe. Beide kannten sich nicht, nahmen keine Drogen, gehörten keiner Sekte an und keiner okkulten Gemeinschaft. Was mit Christian Hartmann los war, würde ich noch herausfinden müssen. So schnell wie möglich.

»Ich war ein Idiot«, sprach er weiter. »Er hatte gesagt, dass es zu gefährlich ist und ich ihm bloß nicht folgen soll. Aber ich wollte ihm endlich einmal zusehen, bei seinem Einsatz am Tor. Und dann hat es einer der Dämonen tatsächlich geschafft, durchzubrechen.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Leider war ich der erste Mensch, der ihm begegnete«, fügte er bitter hinzu. »Hoffentlich ist wenigstens ihm nichts passiert. Sicher sucht er mich jetzt überall.«

»Wer sucht Sie, Chris?«, fragte ich verwirrt. Ein realer Freund? Oder ein Vampir oder Dämon aus seinen Wahnvorstellungen? »Gibt es jemanden, den ich benachrichtigen kann?«

Er sah mich an und nickte. »Ja. Richard wird mir helfen. Bis zum achten Tag habe ich noch eine Chance.«

»Wie ist sein Nachname?« Ich griff nach Klemmbrett und Kugelschreiber.

»Nur Richard.«

»Richard. Aha. Haben Sie seine Telefonnummer?«

Seine Augenlider flatterten.

Verdammt! Gleich würde ich ihn wieder verlieren, dabei fehlten mir noch so viele Informationen. »Chris. Hören Sie …«

»Ich weiß nicht …«, flüsterte er hilflos. »Ich weiß nicht, ob ich es noch bin, der hier spricht.«

Er murmelte noch etwas, aber ich verstand ihn nicht mehr. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein. Wie konnte eine Psychose so schnell Macht über jemanden gewinnen? Mein Herz klopfte aufgeregt, und ich versuchte vergeblich, mich zu beruhigen. Dann traf ich eine Entscheidung. Langsam vertiefte ich meine Atmung.

Ich nahm seine Hand, konzentrierte mich, und der Kontakt baute sich auf.

Manchmal, wenn ich einen Menschen berühre, kann ich eine Menge über ihn herausfinden. Genauer gesagt habe ich Visionen, jedenfalls glaube ich, dass es Visionen sind, weil ich in schnellen Bildern sehe, wie sich jemand selbst wahrnimmt. Bei psychotischen Patienten erkenne ich ihre Ängste, über die sie nicht sprechen können, oder ihre abgesplitterten Persönlichkeitsanteile. Dann kann ich mit ihnen daran arbeiten, sich wieder besser mit der realen Welt zu verbinden. Allerdings machte mir meine Fähigkeit damals noch Angst, weil ich sie nicht verstand. Deshalb blieb sie ein Geheimnis, das ich mit niemandem teilte, erst recht nicht mit den Ärzten der Klinik.

Der Kontakt mit Christian wurde intensiver, und am Anfang schien alles wie immer. Bis mir plötzlich ein wahnsinniger Schmerz in die Schläfen schoss. Ich konnte einen Aufschrei nicht unterdrücken, zog hastig meine Hand zurück und massierte mir mit zitternden Fingern den Kopf. So lange, bis ich sicher war, dass ich nicht umkippen und mich übergeben würde. Denn das hier war das Schlimmste, was ich bei einer solchen Verbindung je gespürt hatte, der Schmerz so groß, als hätte mir jemand ein Messer aus Eis in den Kopf gestoßen und umgedreht. Doch diesmal war es nicht die eingefrorene Wut, die tief im hintersten Winkel der Depression versteckt liegt und die ich bereits bei vielen anderen Patienten gespürt hatte. Bei Christian Hartmann konnte ich gar keine Gefühle wahrnehmen. Dafür den Schatten von etwas Fremdem, etwas unfassbar Bösem. Es hatte versucht, mich anzugreifen, mich aber nur gestreift, weil ich den Kontakt gerade noch rechtzeitig abbrechen konnte.

Obwohl ich wusste, dass es sich nur um eine Vision handelte, fühlte sich der Schmerz erschreckend real an. Und wenn für mich dieser kurze Kontakt schon so schmerzhaft war, wie musste sich Christian erst fühlen?

Er fing an, sich ruckartig zu bewegen und gegen die Gurte zu kämpfen, die ihn an sein Bett fesselten. Als er die Augen öffnete, waren sie groß und glänzend und stierten mich boshaft an. Sein Gesicht verzog sich, und er entblößte die Zähne zu einer wilden Grimasse, die kaum noch menschliche Züge aufwies.

Sie sah dämonisch aus.

Ich stand hastig auf. Das war nicht mehr der nette Junge von eben. Ich sorgte mich um ihn. Und wenn er nicht fixiert gewesen wäre, hätte ich auch Angst um mich gehabt. Was war bloß geschehen? Was hatte Christian derart aus der Bahn geworfen und diesen Zustand ausgelöst? Paula hatte recht, das hier war mehr als gruselig. Ich sah in sein Gesicht, das nicht länger gut aussah und jetzt zu einer Fratze verzerrt war. Sofort musste ich an die beiden früheren Patienten denken, die so qualvoll gestorben waren.

Wie ich es hasste, mich so hilflos zu fühlen.

Am Abend verhielt sich Christian wieder ruhiger. Vielleicht lag es an der neuen Medikation, aber ich entwickelte meine eigene Theorie. Tagsüber konnte er sich erholen, es waren die Nächte, die ihn quälten.

Ich setzte mich zu ihm, und er sah mich mit großen und ängstlichen Augen an. Sein Zustand rührte mich, aber als ich versuchte, an unser Gespräch von heute Morgen anzuknüpfen, schüttelte er müde den Kopf.

»Ich kann mich nicht erinnern, was ich erzählt habe«, behauptete er, »aber ich hätte Ihnen überhaupt nichts sagen dürfen. Ich habe meinen Eid schon einmal gebrochen, als ich Richard gefolgt bin.«

Dabei blieb er. Ich stellte weitere Fragen, aber er gab mir keine Erklärungen und schloss die Augen, drehte den Kopf zur Seite und ließ sich nicht mehr dazu bewegen, mit mir zu sprechen. Ich verfluchte meine Ohnmacht, holte die Akten der beiden verstorbenen Patienten, setzte mich wieder an sein Bett und begann zu lesen.

Irgendwann spürte ich Christians Blick. »Sie gehen wohl nie nach Hause«, sagte er leise. »Haben Sie nichts Besseres zu tun, als bei mir zu sitzen? So, wie Sie aussehen?«

Ich runzelte die Stirn. Wie krank müssen Männer eigentlich sein, damit ihnen die Lust am Flirten vergeht?

»Oder haben Sie hier auch irgendwo ein Bett?«

»Nein. Aber vielleicht wäre das keine schlechte Idee.« Ich lächelte, und seine blauen Augen sahen mich aufmerksam an. Plötzlich tasteten seine Finger nach meiner Hand. Ich zuckte kurz zurück, denn nach meinem Erlebnis am Morgen fiel es mir nicht leicht, seine Berührung zuzulassen. Aber diesmal empfand ich nur seine Erschöpfung. Seine Hand lag heiß und feucht in meiner. Ich hielt sie, bis er einschlief, mich losließ und begann, sich unruhig zu bewegen.

»Chris?« Ich berührte vorsichtig seinen Arm, aber er reagierte nicht. Ich wusste, dass ich heute nichts mehr für ihn tun konnte, deshalb holte ich Mantel und Handtasche und fuhr nach Hause.

Julian saß an seinem Schreibtisch, betrachtete die Maserung der Tischplatte aus Mahagoni und zog sie gedankenvoll mit dem Zeigefinger nach. Er war erschöpft. Gereizt. Und viel zu dünnhäutig.

Damian. Louisa. Er war auf beide losgegangen. Noch war nichts passiert, das war die gute Nachricht. Aber was, wenn die Gemeinschaft die Wahrheit über ihn herausfand? Dass sein Arkanum ihn rief und er, als ihr Anführer, nicht bereit war, ihm zu folgen? Dass er es viel zu lange hinausschob und somit vehement gegen die Regeln verstieß? Damian gehörte ganz sicher nicht zu denen, die sich um ihn Gedanken machten. Das galt aber nicht für Andrej und Sam, und bei Pierre und Oliver war er auch nicht sicher. Wenn sie wüssten. Besser nicht. Niemals. Er war es ohnehin gewohnt, seine Probleme allein zu lösen.

Noch gelang es ihm, seinen Durst zu bändigen und hinter einem Schutzwall aus Willen, Macht und Erfahrung einzusperren. Aber der Wall bröckelte, und jede Anspannung, jeder Konflikt und auch jede Versuchung fügte einen Riss hinzu, den er nur kitten konnte, indem er trank, das Trinken mit noch mehr Durst bezahlte und immer mehr Blut benötigte. Womit er zu einer Gefahr für die Gemeinschaft wurde.

Der lange Schlaf des Arkanums, die Zeit des Wandels und Träumens, Geheimnis ihrer ewigen Existenz. Es lag viele Jahre zurück, dass er sich dem langen Schlaf zuletzt ergeben musste. Aber der Gedanke, sich wochenlang zurückzuziehen, versetzte ihn diesmal in Panik, denn er spürte, wusste, dass der Rückzug jetzt, zu diesem Zeitpunkt, völlig falsch wäre. Etwas riet ihm dringend zu warten, und er fragte sich, warum. Normalerweise konnte er seinen Vorahnungen trauen, aber was war schon normal in seinem Zustand?

Die Gemeinschaft brauchte ihn. War es das? Und stimmte es überhaupt? Die nagenden Zweifel an seiner Fähigkeit, die Gemeinschaft zu führen, waren neu, hatten sich heimlich in sein Denken geschlichen und hielten ihn unbarmherzig fest. Nur der Einfluss des Arkanums, beruhigte er sich. Und doch war er besorgt wie nie zuvor. Er war nicht der Richtige für diese Aufgabe, nicht mehr, war es vielleicht nie gewesen. Er sollte alles hinwerfen und einen neuen Anfang suchen wie Aaron. Sich einfach aus allem heraushalten wie Pierre. Sich nur noch seiner privaten Rache widmen wie Damian, als hätte er selbst nicht auch allen Grund dazu. Oder nur noch das Vergnügen suchen wie Max oder Oliver, jeder auf seine Weise. Aber er konnte nichts von alledem, hatte es noch nie gekonnt.

Der wütende Neid, der sich unmittelbar und heftig in ihm erhob, erschreckte und beschämte ihn. Er brauchte die Gemeinschaft mehr als sie ihn. Die Gemeinschaft war Fluch und Rettung zugleich und immer schon sein Ankerplatz gewesen. In der Leere der Ewigkeit. Den Feuern des Zorns. Und als sein Kummer ihn zu zerbrechen drohte. Dabei ging es der Gemeinschaft so gut wie nie zuvor. Für die Menschen war ihre Art nur noch eine Erinnerung, ein Mythos. Sie nahmen erfolgreich am öffentlichen Leben teil. Die Nacht-Patrouille machte lukrative Gewinne, die Clubs liefen äußerst erfolgreich, und das Hotel Aeternitas war ständig ausgebucht.

Doch es hatte auch andere Zeiten gegeben. Zeiten der Angst, in denen sich ständig neue Tore öffneten und Dämonen herausströmten, um Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Als sie sich vor der Morgendämmerung versammelten, Siege und Niederlagen zählten und in der nächsten Nacht weitermachten, obwohl ihre Zahl immer kleiner wurde. Schon damals hatte Julian akzeptiert, ein Symbol der Stärke und Entschlossenheit zu sein. Der Preis dafür war hoch, Einsamkeit war nicht leicht zu ertragen. Aber Ideale waren wichtig, gerade in der Düsternis bitterer Zeiten, und damals hatte er sich trotz aller Gefahren furchtlos und stark gefühlt. Überhaupt, alles war leichter, als sein Stellvertreter Sebastian noch lebte. Der Einzige, den er bedingungslos teilhaben ließ, dem er erlaubte, ihn im Fluss der Zeit durch die Stromschnellen seiner Gedanken zum sicheren Ufer zu lotsen.

Was Sebastian wohl dazu gesagt hätte? Vielleicht hätte er gelacht und vorgeschlagen, vor der nächsten Stromschnelle gemeinsam ins Wasser zu pinkeln, weil das Glück bringe. Oder er hätte ihm einen verdammten Arschtritt verpasst. Julian schloss die Augen. Er vermisste ihn noch immer. Jeden verdammten Tag. Seine Gedanken verloren sich in einem Irrgarten aus Trauer und Reue. Er wusste, er trug Schuld an Sebastians Tod, auch wenn Sebastian selbst ihn ermutigt hatte, diese eine Patrouille auszulassen. Aber letztendlich war es seine Entscheidung gewesen, die Nacht mit einer Frau zu vertändeln und ihn im Stich zu lassen. In der Nacht des großen Durchbruchs, die alles verändert hatte.

Julian nahm den Blick vom Schreibtisch und lehnte sich zurück. Er musste die Vergangenheit endlich ruhen lassen, sonst würde er zusammen mit seinem verfluchten Selbstmitleid in den Gully fließen. Selbstmitleid brachte ihn nicht weiter. Entscheidungen hingegen schon.

Er atmete tief durch. Er würde das Arkanum weiter aufschieben und über seinen Zustand Stillschweigen bewahren, um niemanden zu beunruhigen. So lange, bis sie den Jungen fanden. Außerdem musste er für Sonya und Armando eine Lösung finden. Um diese beiden musste er sich unbedingt selbst kümmern. Wer sonst, wenn nicht er? Mit Sonya würde er anfangen. Vorher musste er unbedingt noch trinken. Vielleicht konnte er sich den Umweg über die Oranienburger Straße sparen. Der Zeitpunkt war günstig.

Kapitel 3

Kurz nach Mitternacht rannte Magda zwischen den parkenden Autos hindurch, um den Parkplatz des Aeternitas so schnell wie möglich zu überqueren. Bevor sie durch den Personalausgang des Hotels nach draußen gegangen war, hatte sie vergessen, den Reißverschluss ihrer Regenjacke zu schließen. Nun musste sie das Vorderteil mit einer Hand zusammenhalten. Mit der anderen bändigte sie ihre Kapuze, aber sie wusste, dass sie den Kampf gegen Wind und Regen auf Dauer nicht gewinnen konnte. Hinter dem Zaun wütete der Wind noch stärker. Der Regen spritzte derart heftig auf den Bürgersteig, dass ihre Schuhe, Strumpfhose und der wadenlange Rock sofort durchnässt waren.

Magda bemerkte den Mercedes erst, als er neben ihr hielt. Sie blieb stehen und drehte den Kopf. Die Kapuze machte keine Anstalten, ihrer Bewegung zu folgen, und prompt riss der Wind sie nach hinten. Das verschaffte dem Regen endgültig Zugriff auf ihr Haar. Sie versuchte, es mit einer Hand zu schützen, aber der Wind wühlte so heftig darin, dass sie den Kampf endlich verloren gab und sich zum Fenster der Beifahrerseite beugte.

Die Autotür öffnete sich sofort. »Darf ich Sie bis zur S-Bahn mitnehmen?«

»Lieber nicht. Es ist nicht weit, und ich mache nur Ihren Sitz nass.«

Als Antwort öffnete sich die Beifahrertür noch weiter. Magda zauderte, aber als sie sah, dass es nun in das Auto hineinregnete, rutschte sie auf den weichen Ledersitz und zog schnell die Tür zu.

»Danke«, murmelte sie und wagte nicht, sich in der nassen Regenjacke zurückzulehnen. Stattdessen zog sie ihre rote Handtasche an sich und senkte den Blick.

»Hatten Sie heute wieder Spätdienst, Magda?«

Sie nickte stumm.

Er war überwältigend. Allein seine Anwesenheit sorgte dafür, dass sich ihr Herzschlag beschleunigte und sich ihr Körper dort erwärmte, wo sie ihm schon lange keine Beachtung mehr geschenkt hatte.

»Wie geht es Juri? Hat er immer noch Spaß am Fußball?«

»Ja. Er spielt in der E-Jugend«, sagte sie stolz. »Und ab Januar werde ich als Hausdamenassistentin arbeiten, nicht mehr als Zimmermädchen. Die Erste Hausdame ist mit meiner Arbeit sehr zufrieden, der Personalchef hat heute mit mir gesprochen.« Wie eitel sie doch war, schalt sie sich erschrocken. Als ob ein Mann wie er sich dafür interessierte. Trotzdem wagte sie es endlich, zur Seite zu blicken.

Die Innenbeleuchtung des Mercedes ließ ihn blass aussehen. Sein Gesicht zeigte Anerkennung, und das warme Lächeln seiner Augen schien ihre eigene Freude zu spiegeln. »Die Erste Hausdame des Aeternitas müsste dumm sein, Ihre Qualitäten nicht zu erkennen«, meinte er freundlich.

In den letzten Wochen hatte er sie einige Male mit zur S-Bahn genommen, und immer nach ihrem Schlussdienst hoffte sie, ihn wiederzusehen. Er war ihr sofort aufgefallen, als sie ihn das erste Mal sah. Allerdings wunderte es sie, dass er sie ebenfalls bemerkt hatte. Leider arbeitete sie Schicht, mit wechselnden Früh- und Spätdiensten. Ohne den Jungen hätte sie am liebsten nur im Schlussdienst gearbeitet, um ihm häufiger zu begegnen. Er kam immer nur am späten Abend und musste wohl mit einem der Direktoren befreundet sein, denn sie sah die beiden manchmal zusammen.

Magda hatte keine Ahnung, wer er war, wo er wohnte oder was er beruflich machte, aber es musste etwas Außergewöhnliches und Wichtiges sein. Jedenfalls war er der schönste und tollste Mann, dem sie je begegnet war, und er besaß etwas ungeheuer Romantisches. Groß und dunkelhaarig war er, mit einem vollkommenen Gesicht und einer aristokratischen Nase. Obwohl er bestimmt sehr reich war, wirkte er überhaupt nicht arrogant. Er verhielt sich sogar unendlich höflich. Dabei schien er sich an jede Kleinigkeit zu erinnern, die sie ihm je erzählt hatte. Ob er verheiratet war? Einen Ring trug er nicht. Wenn sie die Heldin in einem ihrer Liebesromane wäre … Hör auf zu träumen, schalt sie sich still.

Der Mercedes hielt am S-BahnhofBrandenburger Tor. Sie murmelte schüchtern einen Dank und suchte nach dem Griff, um die schwere Beifahrertür zu öffnen.

»Magda? Sieh mich an.« Sein Blick war tief und ließ sie erstarren. »Alles, was geschieht, bis ich dir eine gute Nacht wünsche, wirst du vergessen.«

Magda nickte. Er strich ihre Haare zurück.

Sie stieg aus und blickte dem dunklen Mercedes lächelnd hinterher, bis er außer Sicht geriet. Fast vergaß sie, die Kapuze wieder aufzusetzen.

Dann drehte sie sich um und rannte in einen Mann, der ihr im letzten Moment den Zugang zur Rolltreppe versperrte. »Entschuldigung«, sagte sie, und er sah auf. Lange, ungepflegte Haare umgaben sein Gesicht, aus dem trübe braune Augen sie anstarrten.

Der Regen prasselte mit unverminderter Stärke. Julian stand unter dem schützenden Dach des eleganten Hauseingangs, drückte auf den goldenen Klingelknopf und wartete. Seine Stimmung war entsprechend. Eigentlich hätte Sonya zu ihm in sein Büro kommen sollen, aber sie hatte seine Anrufe ignoriert. Trotz seines Ärgers machte er sich verdammte Sorgen. Sonya verließ ihre Wohnung seit Wochen nicht mehr und saß nur noch vor dem Bildschirm, um sich in eine Scheinwelt zu flüchten, und Selbstbetrug war ein Feind, den er nicht zu bekämpfen wusste. Noch nicht. Heute würde er damit anfangen.

Er wusste, Sonya war zu Hause, auch wenn nichts passierte. Während er noch überlegte, sich auf andere Weise Zutritt zu verschaffen, ertönte endlich der Summer. Das war leichter, als er erwartet hatte. Julian ging langsam die vielen Stufen nach oben bis zu der Dachgeschosswohnung im fünften Stock. Das verschaffte ihm noch etwas Zeit.

Sonya erwartete ihn vor der Wohnungstür. Ihre großen, braunen Augen sahen ihn verwundert an, täuschten ihn aber nicht. »Hallo, Julian. Was machst du hier?«

»Ich hatte Lust, dich zu besuchen«, sagte er und musterte sie. »Da du es ja vorziehst, meine Einladung zu ignorieren.«

Sonya senkte nervös den Kopf. Dann gab sie sich einen Ruck. »Versuch nicht, dich in mein Leben einzumischen.«

Julian betrachtete sie. Sie sah noch kleiner und zerbrechlicher aus, als in seiner Erinnerung. Das lag auch an der blauen Adidas-Sportjacke, die offensichtlich Aaron gehört hatte, denn sie reichte bis zu ihren Knien, und die Ärmel waren einige Male an den Handgelenken umgeschlagen. Überhaupt, Sonya wirkte schlampig und ungepflegt, und sie sollte dringend duschen. Julian war mit seinen Äußerungen alles andere als zimperlich, aber Sonya machte ihm Angst.

»Deine Haare!«

»Kurz«, bestätigte sie. »Das ist praktischer so.«

Julian dachte an ihre bernsteinfarbenen Locken. Ein kurzer Haarschnitt konnte die Attraktivität eines Gesichts durchaus betonen. Vielleicht hatte sie sich die Haare selbst geschnitten, denn ihrer war wirklich … praktisch. Aber ein Urteil stand ihm nicht zu.

»Du hast dich jetzt also davon überzeugt, dass ich noch am Leben bin.« Sonyas Tonfall klang härter, als sie war. »Ich hoffe, das genügt dir.«

»Nein.«

»Eigentlich habe ich keine Zeit. Ich habe gleich eine Verabredung. Im Chat. Außerdem …« Aber sein Blick ließ sie innehalten. Sie hob die Schultern, drehte sich um und ging zurück in die Wohnung.

Julian trat hinter ihr ein. »Du solltest dringend deine Schutzvorrichtungen überprüfen. Die Magie lässt nach.«

Sonya zuckte die Achseln. Er sah sich um. Diese Wohnung mit Aussicht über die hohen Bäume und weiten Grünflächen des großen Parks in Tiergarten hatte ihm schon immer gefallen, doch alles sah noch so aus wie bei seinem letzten Besuch, und der lag fast ein Jahr zurück. Wo die Bilder fehlten, die Aaron entfernt und mitgenommen hatte, wirkten die Wände wie helle Narben. Auch die Lücken der abgeholten Möbel waren noch nicht gefüllt.

»Wie geht es ihm?«, fragte Sonya brüsk.

»Ganz gut«, meinte Julian unbestimmt. »Er ist dabei, sich einzuleben.«

»Jeder scheint noch Kontakt zu ihm zu haben. Nur ich nicht«, sagte sie bitter.

»Aaron ist gegangen, weil er Abstand zu dir wollte.«

Sie sah ihn ungehalten an. »Glaubst du etwa, dass ich das vergessen habe?«

»Nein.« Aaron und Sonya hatten jahrelang und vergeblich versucht, sich gegenseitig zu zähmen, bis Aaron aufgegeben und Berlin verlassen hatte.

Julian schlenderte durch das Zimmer, während Sonya ihn misstrauisch beobachtete. Er ging an dem laufenden Fernseher vorbei, hielt vor dem eingeschalteten Laptop, der mitten auf dem Sofa stand, und blieb vor dem riesigen Monitor auf dem Schreibtisch stehen. »Vielleicht solltest du mich einführen in deine … Computerwelten. Damit ich verstehe, was du so faszinierend daran findest.«

Sonya schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass du das kannst.«

»Warum nicht?« Die Welt, die er früher kannte, gab es lange nicht mehr, und sie veränderte sich immer schneller. Nicht alle Veränderungen interessierten ihn, aber hier wollte er Bescheid wissen.

»Wenn ich im Internet unterwegs bin und in virtuellen Welten … kann ich mich fühlen … wie ein Mensch.«

»Aber du bist kein Mensch.« Julian senkte den Blick, um das beginnende Funkeln seiner Augen zu verbergen.

»Ich kann mich vergessen«, fuhr Sonya unbeirrt fort. »Die, die ich in Wirklichkeit bin. Was ist und wie es mir geht. Niemand will, dass ich mich verändere.« Sie schaute ihn unsicher an.

Julian lächelte vorsichtig. Auch wenn ihm nicht gefiel, was er hörte. Aber er wollte Sonyas Motive verstehen, wissen, was in ihr vorging, um dann zu entscheiden, was zu tun war.

»Ich habe Spaß«, fuhr Sonya fort. »Und ich kann eine ganz andere sein, mit neuen Identitäten. Dann verabrede ich mich, gehe auf Partys, flirte und lerne Leute kennen. Ich kann sogar am Strand liegen. In der Sonne. Noch nie zuvor habe ich mich so frei und glücklich gefühlt.«

Sie log. Aber Julian hielt sich zurück. »Was ist falsch an der, die du bist? Bedeutet dir dein wirkliches Leben nichts mehr?«

»Seit ich Aaron gleichgültig geworden bin und er mich verlassen hat, liegt alles wie ein endloser, grauer Tunnel vor mir. Sobald ich den Computer ausschalte, fällt es mir wieder ein. Was ist. Deshalb entscheide ich lieber selbst, welches mein wirkliches Leben ist.«

Julian schüttelte den Kopf. »Aaron hat nie gesagt, dass du ihm gleichgültig bist. Er ertrug eure ewigen Streitereien nicht mehr.« Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte, noch bevor sich ihre Augen mit Tränen füllten. Es war ohnehin ein Fehler, dass er hier stand. Allein. Er hätte Eva mitbringen sollen oder Sam. Oder beide.

»Egal, was passiert. Du bist ein Teil der Gemeinschaft«, sagte er schnell. »Du hast so viele Möglichkeiten.« Er dachte an die, die diese Wahl nicht mehr hatten. Die Gemeinschaft musste immer schon den Verlust guter Männer und Frauen verschmerzen, ohne dass er es hatte verhindern können. Und Sonya verschwendete freiwillig ihr Leben.

»Das würde voraussetzen, dass ich etwas mit diesen Möglichkeiten anzufangen wüsste.«

»Ja.«