8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Teniente Santiago Pacheco es un pueblo peculiar, habitado por misteriosos personajes. Allí, Vicente López Cantón es apuñalado por un anciano sacerdote quien, luego de adjudicarse el crimen, se quita la vida en su celda. Semanas después, llega Ezequiel Urquiza, un médico atormentado por fantasmas de su pasado, quien se hace pasar por un periodista que pretende escribir una crónica sobre el lugar. Pronto se entremezcla con su gente, en especial con una enigmática mujer: Clara Iriarte. Sin saber cómo, empieza a investigar qué fue realmente lo que sucedió, descubriendo que detrás de cada persona hay una historia. ¿Podrán resolverse aquellos dilemas del pasado con las acciones del presente?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

García, Maximiliano Manuel

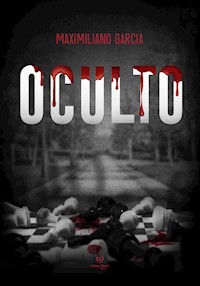

Oculto / Maximiliano Manuel García. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.

250 p. ; 21 x 14 cm.

ISBN 978-987-708-947-9

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Policiales. 3. Novelas Psicológicas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2021. García, Maximiliano Manuel

© 2021. Tinta Libre Ediciones

Con amor para Flor, Sofi y Rena.

OcultoMAXIMILIANO GARCIA

Oculto: escondido, ignorado, que no se da a conocer, ni se deja ver ni sentir. Diccionario de la Real Academia Española

Everyone is a potential murderer —in everyone there arises

from time to time the wish to kill— though not the will to kill.

Curtain: Poirot last case, Agatha Christie

IntroducciónLos tres cuerpos

Capítulo 1

El accidente de Mateo Iriarte

22 de agosto de 1991

El cadáver de Mateo Iriarte yacía boca abajo, con su cara destrozada. La misma apoyaba en un pequeño charco de sangre que se había formado en el medio de la pastura, a unos centímetros del limonero. La onda expansiva de los fluidos emanados de su cabeza había llegado a manchar el paredón que marcaba el límite entre la vereda y el patio de la vieja casona de los López Cantón.

El cuerpo del niño de cinco años estaba desparramado sobre la maleza, con los ojos extrañamente abiertos, como si la muerte lo hubiese sorprendido. Su rostro era difícil de reconocer entre la mezcla de pelos, sangre y tierra. A unos centímetros había una sustancia grisácea, gelatinosa, ligeramente opaca, que probablemente correspondía a parte de su cerebro.

Su mano derecha sostenía fuertemente una bolsa de nylon vacía, mientras su izquierda había adquirido una posición anti anatómica. Sus piernas estaban estiradas con una leve rotación externa, como si su cadera derecha estuviese quebrada o luxada. Una zapatilla se encontraba en uno de sus pies, mientras que la otra se había desprendido luego de la caída, encontrándose lejos del niño.

Su remera había quedado subida, dejando ver más de la mitad de su espalda, también salpicada de rojo. Su pelo largo y morocho se desparramaba entre su dorso y el piso, pegoteado de sangre, tierra, pasto y masa encefálica.

Al lado del cadáver de Mateo Iriarte se encontraba una niña. Era Clara, su hermana melliza. Pequeña como él, morocha, de piel clara y ojos marrones. Lo miraba atónita y seria con sus ojos vidriosos, mientras con su remera se limpiaba los mocos. Se sacó su camperita de tela con los colores del arco iris y se acercó a Mateo. La agarró y, lentamente y con cuidado, lo tapó, quedando de esta manera cubierta su espalda, su cola y parte de sus muslos.

—Hace frío y se va a enfermar —le dijo Clara al doctor Alfredo Ruíz Díaz que se encontraba a su lado.

Ruíz Díaz no dijo nada, solo se limitó a mirar a su alrededor en busca de Vicente López Cantón que se había alejado unos metros de la escena y ahora miraba apoyado desde otro de los limoneros.

El silencio era absoluto, solo a lo lejos se escuchaba el ruido de algunos teros que iban y venían por el pueblo. El viento soplaba levemente y el sol empezaba a ponerse por el oeste.

Alfredo Ruíz Díaz no había visto un cráneo tan destrozado desde hacía por lo menos diez años, cuando hacía la guardia de emergencias de los viernes y le llegaban todo tipo de politraumatizados. Sin embargo, esto era distinto. La muerte violenta de un niño era diferente a cualquier otra. Tantos años de medicina crítica lo habían curtido. Sin embargo, en ese momento se sintió mareado y levemente nauseoso. Paralelamente a la macabra escena, la presencia de la hermana melliza de pie junto al cadáver, teñía todo de negro, de sombras.

Cuando vio la escena y escuchó el ruido, al instante supo que el niño estaba muerto. En ese momento, sin saber bien por qué, se dio cuenta de que ese ruido y esa imagen quedarían para siempre grabados en su memoria. Incluso al acercarse y ver que su hermana también saltaba del paredón para ingresar a la casa sintió miedo por ella. Pensaba que, desde esa altura, la pequeña niña se partiría la cabeza igual que Mateo. Sin embargo, no fue así, ya que Clara saltó y cayó de pie rodando prolijamente sobre la hierba, a pocos centímetros de su hermano muerto.

—¡No toqués nada! —le gritó el doctor Ruíz Díaz mientras corría al lugar del hecho.

Alfredo Ruíz Díaz era íntimo amigo de Vicente López Cantón. Habían estudiado juntos en la Universidad de La Plata y el destino quiso que volvieran a verse luego de recibidos. Él, médico. Vicente, licenciado en ciencias económicas. Como cada sábado desde hacía muchos años, estaban sentados en el patio de la casona tomando mate y charlando de lo acontecido esa mañana en su acostumbrada caza de jabalíes en el monte. Si bien el experto en caza era Vicente, Alfredo lo acompañaba bastante bien, aunque no podía seguirle el ritmo y la puntería. Había aprendido a tirar con el fusil y la escopeta gracias a él, aunque su efectividad nunca fue tan buena. A esa dupla de amigos se había sumado unos años después Osvaldo Veracruz, el joven oficial de policía que recientemente se había convertido en el comisario del pueblo. Ese día estaban enojados ya que no habían podido cazar ningún jabalí, ni siquiera una perdiz o un peludo. El clima no había sido óptimo y los animales no se dejaron ver. Ciertamente frustrados volvieron a la casona a tomar mate y charlar como siempre.

Alfredo volvió a la realidad al escuchar gritos de niñas a lo lejos. Eran las hijas de Vicente; Justina, Felicitas, y Sofía, esta última de la misma edad de Clara y Mateo. Sofía además era la ahijada de Alfredo. Las tres niñas solían manejarse juntas a todos lados y, en general, corriendo. Se llevaban dos años cada una. Justina de nueve, Felicitas de siete y Sofía de cinco. Cuando escucharon el ruido, la tres salieron de la casa para saber qué había pasado y, al llegar exhaustas al limonero lindante al tapial de la casona, empezaron a gritar.

El comisario Osvaldo Veracruz aún permanecía sentado en su banco de madera, con la cabeza entre sus manos, sin terminar de creer lo que acababa de ver. Quiso emitir algunas palabras, pero no le salió la voz. Solo se oyó un leve chillido ininteligible cuando agarró de un brazo a Sofía y le tapó los ojos para que no fuese testigo de esa espantosa escena. Las otras dos niñas se frenaron de golpe al ver el cadáver de Mateo. Una de ellas gritó, la otra lloró.

También alertadas por el ruido, desde adentro de la casona, salieron Nerina y Celina López Cantón, las hermanas gemelas de Vicente. Casi tres años más chicas que él, eran unas solteronas chusmas y de mal carácter. Dos señoras de menos de cuarenta años que parecían física y actitudinalmente como si tuviesen veinte más. Las gemelas López Cantón habían tenido un rol fundamental en la crianza de las tres niñas luego de la repentina muerte de su madre, unos años antes. Desde entonces, Celina y Nerina vivían en la casona junto a Vicente y las niñas, adoptando más que el rol de tutoras que el de madres. Se sabía que las niñas vivían peleándose con sus tías, en especial las mayores, Justina y Felicitas sin embargo las querían y les solían hacer más caso que al propio padre. También se decía que las gemelas nunca habían trabajado y siempre habían sido mantenidas social y económicamente por su hermano Vicente, sin embargo, él mismo lo había negado cada vez que alguien hacía algún comentario al respecto. Ambas mujeres salieron al patio y también se quedaron mudas al ver la escena. Nerina se llevó sus manos a la boca, mientras que Celina llamaba a las niñas para que volviesen adentro.

La muerte de Mateo fue un hecho que repercutiría durante años en la cabeza y en los sueños de todos los presentes. Desde donde estaban, inmóviles y callados, Osvaldo Veracruz, Alfredo Ruiz Díaz, Celina y Nerina López Cantón, Clara Iriarte y las pequeñas Felicitas, Justina y Sofía se miraron entre sí, sin hablarse. Nadie emitió ningún comentario. Todos callaron y miraron el piso.

Capítulo 2

La irrefutable presencia de la muerte

10 de mayo de 2019

El cuerpo de Vicente López Cantón yacía de perfil, como si antes de morir hubiese tratado de incorporase sobre uno de sus lados. Como si de esa manera hubiese podido quedar exento del amplio manantial rojo sobre el cual se apoyaba.

Su camisa blanca había perdido su color original, siendo en ese momento de un escarlata puro. Su espalda dejaba traslucir una esfera roja, cual cráter, del que momentos antes había hecho erupción un irregular y violento chorro de sangre. En ese momento, un amplio coágulo cubría esa zona interescapular.

Su cuello estaba abierto sobre uno de sus lados, con una línea paralela de sangre coagulada. El tajo era tan grande que, mirando detenidamente a través de él, se podía distinguir piel, grasa, músculo y venas. Todos ellos estaban lacerados criminalmente.

Su pecho se encontraba surcado de líneas granates, junto con múltiples orificios a través de la ropa, que dejaban traslucir los sitios donde habían impactado las puñaladas. En su centro, levemente inclinado hacia la zona mamilar izquierda, un cuchillo se encontraba clavado e inmóvil en la herida.

El cuerpo de Vicente López Cantón aún no estaba de todo rígido. Sus labios habían adquirido un tono pálido y sus brazos, expuestos a la luz artificial de la farola de la calle que ingresaba por las ventanas del living, se veían surcados con múltiples líneas serpenteantes de sangre. Pero lo peor de todo era su cara. Los ojos estaban extremadamente abiertos, casi saliéndose de sus órbitas, dejando ver el blanco de su esclerótica ya sin el brillo y la humedad típica de la vida. La boca estaba semiabierta, dejando ver algunos de sus dientes superiores, bajo los cuales la punta de la lengua asomaba tímidamente. El rictuspost mortem era tal que una de sus manos había quedado agarrada al tubo del teléfono, mientras que el resto del aparato se encontraba paralelo al hombre, también inmerso en el mar de sangre.

Cerca de él se hallaba una lámpara de pie, caída en el piso, con su foco destrozado. Dos libros estaban también caídos en el suelo, manchados de sangre. La pequeña mesa de madera donde antes se apoyaban se la veía corrida, adquiriendo una terrible asimetría respecto a los demás muebles del lugar. Sobre la mesa, cual testigo del evento sucedido, habían quedado marcados los cinco dedos de la mano de Vicente López Cantón, aunque con menos intensidad la sombra perteneciente al pulgar, como si con el último aliento hubiese tratado de incorporase.

El cuerpo se encontraba a unos tres metros de la puerta de acceso a la casona. El piso empapado de sangre dejaba ver huellas de pisadas. Varias huellas parecían ser de algún zapato grande, como si la persona que hubiese pisado el charco calzara 42 o 43. Algunas marcas eran evidentes, mientras que otras se encontraban superpuestas entre sí. Algunas incluso era una mezcla de sangre con tierra.

Las cortinas blancas que colgaban de las ventanas adyacentes al cuerpo de López Cantón se encontraban sutilmente salpicadas de sangre, como si el cuerpo ya no hubiese tenido más cantidad para compartir con las mismas.

Parado en el umbral, el comisario Osvaldo Veracruz contemplaba anonadado la escena. El olor a sangre que había en el ambiente lo retrotrajo inmediatamente a la época que en su pueblo natal se realizaban las carneadas de cerdos, del cual él participaba. Siendo solo un niño de seis o siete años, ayudaba a su padre y a su tío teniendo una palangana debajo del cuello del animal, mientras de la herida mortal emanaba a borbotones la sangre que él debía cuidadosamente recoger y evitar que se coagulase el material con el que luego se harían las morcillas.

Si bien en un principio lo hacía por curiosidad, posteriormente se convirtió en un trabajo, ya que su padre le daba unas monedas por su ayuda y él las usaba para comprar fichas para jugar al metegol con sus amigos. Luego descubrió que sentía algún grado de placer en el hecho de tener contacto directo con la sangre. Nunca supo explicarse el porqué, solo se limitó a sentirlo. Era un momento en donde la muerte se personificaba y nadie podía negar su presencia ante tan elocuente evidencia.

Parado en el umbral, con su celular en la mano, Osvaldo Veracruz esperaba que le contestasen del otro lado de la línea. Fue en ese momento cuando de pie, cual espectador de lujo, esa escena le personificó tan bien la presencia de la muerte, que los pelos de sus brazos robustos se pusieron de punta como hacía más de veinte años no sucedía.

Capítulo 3

El suicidio del padre Figueroa

15 de mayo de 2019

El padre Ernesto Figueroa se había ahorcado. Su cuerpo sin vida oscilaba tímidamente con su cara color azul, hinchada y desorbitada. Tenía un aspecto horroroso. Su cabeza estaba ladeada levemente hacia la derecha. Sobre su cuello se veía el lazo, hecho rústicamente por él mismo, atando los extremos de una remera violeta que combinaba con su facie. El nudo aparecía por detrás de la cabeza, apoyado en su nuca. El extremo distal se hallaba fuertemente atado en una de las vigas que surcaban el techo.

El cuerpo había relajado esfínteres, empapando de orina el gastado pantalón de vestir color gris que llevaba puesto. Su torso desnudo comenzaba a mostrar algunas telangiectasias propias de la muerte violenta. Sus pies flotaban y se bamboleaban a unos veinte centímetros del piso, cual péndulo de un hipnotizador.

Cercano al cuerpo, tumbada, casi sin irradiar importancia, se hallaba una silla. La misma había sido cómplice del suicidio. A su lado, partida al medio, había quedado la prótesis dentaria superior del padre. Ahora estaba allí, inerte, rajada, desplazada de su boca de origen.

Sus uñas largas, descuidadas, con algo de tierra debajo de sus lechos, habían adquirido un tono pálido marmóreo. Sus pies descalzos estaban también rígidos, hiper extendidos, apuntando linealmente al piso, generando un estilismo casi perfecto respecto al resto del cuerpo pendulante.

La sombra del cuerpo del padre Figueroa se proyectaba hacia una de las paredes de la celda, opuesta a la única pequeña ventana del lugar, por la cual ingresaba un tenue rayo de claridad proveniente del tímido amanecer de Teniente Santiago Pacheco.

Una mosca se había posado en su pelo. Lentamente descendía por el pabellón auricular de la oreja derecha cuando un ruido súbito la espantó.

—¡La puta que lo parió!

El comisario Osvaldo Veracruz tiró el expediente que llevaba en sus manos y buscó rápidamente las llaves de la celda. Desesperado, metió una y otra vez las manos en los bolsillos de su jean, pero allí no estaban. Corrió hacia la oficina donde se guardaban las copias de las llaves de los calabozos y agarró una.

Abrió la puerta bruscamente e ingresó. A través de los barrotes de la puerta, el comisario ya pudo darse cuenta de que el padre Figueroa estaba muerto. Llevaba así algún tiempo. El olor a orina que había en el lugar lo impactó de frente, produciéndole arcadas, tanto que no pudo evitar marearse mientras se llevaba las manos a la nariz.

A esa hora de la mañana aún no había movimiento en la comisaría. Solo estaba el guardia de la noche que todavía no había cambiado su turno. Figueroa había llegado antes de lo habitual y lo había mandado a comprar café y facturas para el desayuno. ¿Cuánto tiempo llevaría colgado el cura?

—¡La puta madre! —seguía maldiciendo el comisario—. ¡La puta madre! —decía una y otra vez mientras se agarraba la cabeza con ambas manos entrando y saliendo de la celda.

Con impotencia se acercó al cuerpo y le propinó una patada en los pies, de abajo hacia arriba, cual bolsa de boxeo se hubiese tratado. El cuerpo torpemente ascendió levemente y comenzó a pendular de nuevo. Ahora sí que estaba todo podrido. El culpable del asesinato de Vicente López Cantón estaba muerto. Ahora sí que todo estaba podrido de verdad.

Primera parte

Capítulo 4

Teniente Santiago Pacheco (La Pampa - Argentina)

20 de junio de 2019

Ezequiel vio el cartel verde en la banquina que indicaba que Teniente Santiago Pacheco quedaba a ocho kilómetros de allí, doblando hacia la derecha. Disminuyó la velocidad de su Toyota Hilux blanca y bajó al camino vecinal, mientras Have you ever seen the rain de Rod Stewart sonaba en el habitáculo y él la tarareaba en un inglés bastante rústico.

Apenas hubo abandonado la ruta, se subió a un camino de tierra, tosca y barro que prometía ser complicado en el manejo. El mismo era ancho y entraban no menos de tres automóviles paralelos. Amplios charcos de agua con acúmulos de lodo se veían desde lo lejos.

La lluvia que había caído durante toda la semana había dejado su marca. Ese día se desarrollaba una fiesta vecinal, por lo que múltiples habitantes de los pueblos de los alrededores se habían acercado, dejando sus huellas cada vez más profundas en el barro.

Era el 20 de junio de 2019, día de la Bandera Argentina. Al mismo tiempo, se festejaba en Teniente Santiago Pacheco el 39° aniversario del pueblo, solapándose con la ceremonia por la muerte de Manuel Belgrano unos doscientos años antes. Como era costumbre (en breve Ezequiel descubriría que esa era una de tantas costumbres del lugar), campesinos de todos los pueblos de la zona lindante se juntaban a cocinar las “mejores vacas con cuero de La Pampa”.

Ezequiel había visto en Google Maps que el pueblo contaba con cuatro cuadras de ancho y seis cuadras de largo. Rodeaba esas manzanas un cordón rectangular continuo de parquizado, tipo plaza. Como si se tratase de un muro verde que rodeara el pueblo. Y, sobre uno de esos lados, había una sucursal del Banco Nación y una sede municipal, que no llegaba a ser municipalidad, sino más bien, una especie de sociedad de fomento barrial.

Sin grandes inconvenientes, pero prestando atención a los charcos, Ezequiel arribó a la entrada del pueblo, donde había un cartel que daba la bienvenida y les recordaba a los visitantes que allí se hacían las mejores vacas con cuero.

La calle de acceso se llamaba, como no podía ser de otra manera, Avenida Belgrano. A uno y otro lado de la misma se veían autos y camionetas estacionadas. La gente se cruzaba de lado a lado, algunos temerariamente, como si la calle fuese una peatonal. Ezequiel sabía que las reglas de las grandes ciudades no eran aplicables a los pueblos del interior del país, y este no parecía ser la excepción. Había autos estacionados sobre las banquinas, incluso sin un orden lógico. Algunos habían sido dejados de frente y otros al revés. Las “chatas”, como les decían los paisanos a sus camionetas, estaban acomodadas de cualquier manera. No había un orden lógico, sino una continuidad de hechos establecidos de un momento a otro. En ciertos sectores los vehículos habían quedado literalmente atrapados unos con otros. A su izquierda, Ezequiel divisó un tinglado, del cual emanaba humo y pudo oler el aroma característico de la leña junto con la grasa goteando y quemándose. También vio la tremenda cola de gente esperando para comprar, muchos de ellos con choripanes en la mano, aunque la mayoría esperaba el plato principal que era el asado de vaca con cuero. Ezequiel recordó que una vez, siendo muy chico, había ido con su familia a un evento similar y le había quedado un mal recuerdo en la boca de ese tipo de cocción. Sin recordar exactamente el momento, a su mente le llegaron ráfagas de carne con gusto a hierbas, como si la hubiesen estado hirviendo previamente en un caldo.

Avanzó lentamente con la Hilux hasta la dirección que tenía anotada en un papel. Estacionó y se bajó. Se podía leer un cartel que decía “Hostería Iriarte” y debajo escrito con tiza “Habitaciones disponibles - Baños Privados - TV con cable”.

Era un edificio de dos pisos, con una fachada antigua, desgastada, con ventanales grandes en cuyas bases había almácigos con algunas plantas que Ezequiel no reconoció. Creyó ver algún malvón entre varias otras. A la vista eran feas, pero estaban cuidadas. Abrió la puerta e ingresó en la hostería. Se sorprendió del aroma a café y torta que había en el ambiente. El aroma le inundó sus sentidos y le encantó, rememorándole ciertamente aquellas tardes en casa de su abuela, comiendo pan casero con membrillo. Eran lindos recuerdos que ya no volverían.

A su derecha había varias mesas cuadradas, individuales, con dos sillas a cada lado, siendo probablemente el comedor del lugar. Al fondo, se veía la recepción. No había nadie detrás de la barra. Se preguntó si estaba por hacer lo correcto. Aunque enseguida asumió que era tarde, ya había pasado la etapa del arrepentimiento y ahora se encontraba en la del no retorno. Miró de un lado a otro y luego aplaudió con sus manos.

En ese momento apareció ella.

Capítulo 5

Clara Iriarte

Mucho tiempo más tarde, Ezequiel Urquiza recordaría el momento en que sintió por primera vez el cálido aroma de Clara Iriarte y, como si hubiesen pasado solo unos segundos desde aquel día, se preguntó cómo había sido posible que el destino los hubiese cruzado, cada uno con su propia historia, para formar una nueva.

La primera vez que Ezequiel vio a Clara Iriarte se enamoró. A sus cuarenta y tres años ya había sentido más de una vez la sensación del amor sin embargo esta vez había sido distinto. Cuando la vio aparecer por detrás de la barra sintió que el tiempo se detenía. Lo inundó una inexplicable sensación de que ese extraño viaje que había hecho hasta ese pueblo en el medio de La Pampa había tenido un porqué. Supo desde ese momento que su vida daría un vuelco y nuevamente empezaría a tener un sentido. Ese mismo sentido que hacía más de un año había perdido.

Clara era una mujer hermosa. Su pelo morocho recogido con una especie de rodete a la altura de su nuca, permitía que algunos mechones cayesen por el lado derecho de su cuello. Su flequillo, inclinado hacia un lado, dejaba al descubierto sus ojos. Esos ojos, también negros, que irradiaban compasión, ternura y quizá lástima. En ese momento Ezequiel no supo responderse por qué estaba sintiendo que esas características fluían en ella, incluso antes de haber escuchado palabra alguna de su boca

Su cara era angelical. Su boca, pequeña, de labios rosados resaltados levemente con algún labial brillante, su nariz también pequeña, haciendo combinación con lo anterior. Llevaba aros grandes, tipo perlas, redondos, quizá no muy apropiados para su edad, pero que a ella le quedaban increíbles.

—Buenos días, mi nombre es Ezequiel Urquiza, tengo una habitación reservada a mi nombre. —Sus palabras salieron monótonas, sin desviar ni por un instante la mirada de sus ojos. Ella habló por primera vez, dejando ver unos dientes blancos, simétricos, perfectos. Su tono de voz era cálido, suave, probablemente igual que su piel.

—Buenos días, señor Urquiza, lo estábamos esperando —dijo mientras sonreía y le estiraba la mano a Ezequiel para saludarlo—. Mi nombre es Clara Iriarte.

Ezequiel se estremeció levemente al tocar su mano. Pero lo que más le impresionó fue su aroma, una mezcla perfecta, frutal, digna del perfume más puro mezclado con la fragancia propia de su cuerpo.

—Le voy a pedir que llene una planilla con sus datos por favor…

Ezequiel la interrumpió.

—Clara, por favor, no me trates de usted. No soy tan viejo. —Ambos sonrieron mientras él comenzaba a escribir. Ella se sonrojó levemente y bajó la mirada

—Dale, como vos quieras. ¿Qué te trae por Santiago Pacheco? No solemos tener muchas visitas programadas como la tuya. En realidad, de los pueblos cercanos viene gente a cazar jabalíes, pero se suelen quedar un fin de semana y se van. Cuando recibí tu mail pidiendo reserva por un mes me sorprendí.

—Soy periodista y vengo a escribir una crónica sobre el pueblo. Es una historia bastante larga y compleja por qué elegí este y no otro. En las grandes ciudades como de la que yo provengo, todas las historias son iguales. Uno puede cambiar los nombres a los personajes, pero los finales terminan siendo los mismos. En cambio, en los pueblos suele ser todo distinto. Seguramente acá hay grandes historias para contar.

Clara asintió.

—Sí, puede ser. Ojalá encuentres algo interesante para contar. Acá todo es bastante rutinario. Sin embargo, hace un mes y medio hubo un asesinato en el pueblo.

Ezequiel abrió los ojos.

—No sé si viste antes de ingresar al pueblo, por la calle principal, la Avenida Belgrano. Hay una casona muy linda. Es una de las primeras del pueblo. Pertenece a la familia López Cantón. Asesinaron a Vicente, el dueño de la casa. Lo mataron de una puñalada por la espalda. En realidad, de muchas puñaladas. Algunos dicen que fueron más de cien. La verdad es que era un viejo malo, que había hecho cosas muy malas. Su muerte no sorprendió a nadie.

—Mirá vos, creo que entonces llegué al lugar justo, en el momento indicado. La verdad es que los policiales no son mi especialidad, pero quizá pueda escribir algo al respecto.

—Salió en el diario local y no mucho más. Creo que también hubo alguna mención en el diario de Santa Rosa. Pero nada más.

—Igual es extraño que haya un asesino suelto por el pueblo, ¿no? ¿No tienen miedo?

Clara negó con la cabeza. Sus mechones morochos giraron de un lado al otro. Ezequiel no podía dejar de mirarla.

—El culpable está muerto. Se suicidó. Fue el padre Ernesto Figueroa, era el cura del pueblo. Se declaró culpable del homicidio. Se entregó a la policía y a los días se ahorcó en su celda. Muy trágico todo. Yo tenía muy buena relación con el padre. En especial cuando era chica, siempre me había ayudado mucho a mí y a mi familia. Su confesión nos sorprendió a todos, y ni hablar su muerte. Todo muy doloroso. Pero bueno, por suerte ya sabemos que no anda ningún asesino libre por el pueblo. El solo pensarlo me da miedo. Un loco suelto iba a hacer que los turistas no vengan. Y la posada vive del turismo. Así que imagínate —hizo una pausa—, este es un pueblo muy tranquilo, Ezequiel, ya lo vas a ver, y lo que pasó fue algo terrible, de lo que todavía se sigue hablando.

Ezequiel pareció sorprendido.

—Qué historia tan interesante, me imagino que debe haber generado toda una revolución en el pueblo.

Clara mostró sus dientes perfectos y suspiró. Ezequiel no le quitaba los ojos de encima, hubiese querido que esa charla no terminase nunca. Sentía su corazón a mil.

En ese momento, un joven alto, de pelo castaño, ancho de hombros, de cara curtida, que podría tener entre quince y cincuenta años, ya que era imposible saberlo, ingresó interrumpiendo la escena.

—Ezequiel, él es mi hermano Salvador, trabaja conmigo en la posada Iriarte, él se va a encargar de llevarte a tu habitación y de mostrarte el lugar.

—Mucho gusto —dijo cordialmente mientras le estrechaba la mano. La misma era áspera, evidentemente pertenecía a un hombre curtido por el trabajo manual—. ¿Trajo alguna valija?

Ezequiel asintió y dijo:

—Están en la camioneta —mirando a Clara continuó en voz baja, como si Salvador hubiese estropeado la situación—, si no te molesta, más tarde podríamos seguir conversando sobre el tema, así tomo nota de lo que puede llegar a ser el comienzo de mi crónica.

—No hay problemas. Solo te recomiendo algo: no hables mucho del tema en el pueblo. Preguntá lo justo y necesario, ya que hay gente que podría ofenderse —su mirada de pronto adquirió una dureza inédita hasta el momento—. Entenderás que no a cualquier persona asesinan de esa manera.

Capítulo 6

Olvidar la profesión

07 de marzo de 2018

Ese día Ezequiel Urquiza cumplía cuarenta y dos años y si alguna vez le hubieran dicho que en el mismísimo día de su cumpleaños iba a estar entrando por primera vez en su vida al consultorio de un psicoanalista, se habría reído hasta las lágrimas. Pero evidentemente así era.

Caminando por la calle iba buscando la dirección que tenía anotada en la agenda de su celular. Faltaban dos minutos para el horario acordado. Llegó al número indicado y se encontró con una casa normal como cualquier otra, con un frente pintado de un amarillo, opaco por el curso de los años y los desechos emanados por los caños de escape de los colectivos.

Al costado de la puerta se veía una placa también opaca, donde se podía leer: “Román Meyer. Licenciado en psicología. Psicoanalista”. Sin más preámbulos, tocó el timbre. Una voz mecánica anunció a través del portero eléctrico que esperase un momento. Pasaron unos minutos hasta que finalmente la puerta se abrió.

De pie frente a Ezequiel apareció un hombre de unos sesenta años, alto, delgado, con una frondosa barba donde las canas se entremezclaban con su color negro original. Vestido con un traje impecable color azul oscuro, con corbata roja y blanca a rayas, tenía un porte y una presencia que irradiaba no solo conocimiento y experiencia, sino también credibilidad y sabiduría. No parecía ser un psicólogo, sino un abogado, incluso un juez. La empatía de Ezequiel hacia él fue instantánea, algo de su presencia le recordaba a su abuelo, quizá su barba, quizá su corbata.

—Román Meyer, mucho gusto —le dijo seriamente mientras le estrechaba la mano y con un leve gesto lo invitaba a ingresar.

Ambos entraron al hall de la casa, donde había un par de sillones antiguos de cuerina marrón. Un aroma a perfume de manzana inundaba el lugar. Algunos cuadros colgaban de las paredes, uno de un paisaje, otro de una mujer desnuda y otro de una playa al atardecer con la puesta del sol sobre el mar. Se frenó de golpe para prestarle más atención. El sol rojizo se hundía perpendicularmente sobre el horizonte, como si algún Dios lo hubiese puesto con la mano. Se lo quedó mirando, como hipnotizado. Sin saber nada de arte, le pareció hermoso.

—Ese es el cuadro favorito de la mayoría de mis pacientes, evidentemente el mar y el sol generan un efecto hechizante —le dijo Meyer como al pasar, sin siquiera mirarlo. Ezequiel no supo en ese momento que el sentido de esa frase iba a volver a aparecer en su vida un año después.

No había nadie en el lugar. Ezequiel esperaba encontrarse con alguna secretaria, ya que alguien debería atender el teléfono y la puerta. Pero rápidamente se dio cuenta de que no había nadie más. Estaban solos. Analista y paciente.

Pasaron por un breve pasillo e ingresaron en una habitación en penumbras, que ya era el consultorio propiamente dicho de Román Meyer. La luz era tenue debido a que solo había una pequeña lámpara de mesa encendida. Una lámpara antigua, de porte triangular y tono verdeamarelo. El ambiente era cálido y silencioso. Un viejo reloj de pared con un péndulo oscilante era lo único que parecía estar dispuesto a romper el hielo. Sobre una pared lateral había un diván de cuerina negra. Frente al mismo, un escritorio con unos libros, muchos papeles y una notebook.

Román Meyer se sentó en un sillón de apariencia muy cómodo, no detrás del escritorio, sino al costado del mismo. Ezequiel miró el diván y luego miró un pequeño sillón de una plaza que se encontraba a su lado y decidió sentarse allí.

—Ezequiel, contame qué te trae por acá. —La voz de Román resultaba algo gruesa, como si el paso de los años y quizá alguna mezcla de cigarrillo, alcohol y noche le hubiesen dando ese timbre. Parecía un prócer. Un viejo cantor de tabernas. Una mezcla de los prototipos de egresados de las facultades de psicología, derecho y ciencias políticas.

Ezequiel lo miró primero a él, luego al piso y finalmente a él otra vez. Por dónde empezar. Un amigo le había contado que al psicólogo se iba por un motivo evidente, se terminaba tratando un motivo no evidente y finalmente se olvidaba el motivo de la primera consulta.

—Licenciado Meyer…

—Llamame Román, Ezequiel —lo interrumpió

—No hay drama, Román. El motivo de mi consulta es que padezco de stress y me enviaron de mi trabajo.

— ¿A qué te dedicás?

—Soy médico, médico clínico, pero mi problema no proviene puntualmente de mi trabajo, sino, más que nada de mi profesión.

Román lo miraba fijo. Con sus manos entrecruzadas debajo de su mentón mostraba interés en que Ezequiel prosiguiese con su relato. Hizo silencio esperando que continuara.

—En realidad no fue un amigo el que me sugirió que hiciese terapia. Es la primera vez que vengo a un psicólogo, psiquiatra o psicoanalista —dijo bajando el tono de voz, como si hubiese cierta vergüenza o reticencia de haber hecho ese comentario.