Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tombooktu

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Novela Histórica

- Sprache: Spanisch

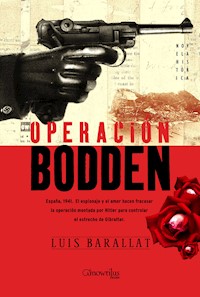

La actividad de espías y diplomáticos es Españas es intensa, Alemania quiere hacerse con el control del Estrecho de Gibraltar e Inglaterra quiere impedirlo, será el amor el que haga fracasar la operación nazi. Operación Bodden nos trae la historia verídica de la lucha encubierta, en España, entre Alemania y Gran Bretaña para impedir que los nazis se hicieran con el control del Estrecho de Gibraltar. Los alemanes habían ayudado a Franco en la Guerra Civil y la ideología de ambos gobiernos era parecida, por eso Hitler esperaba poder colocar bases de observación en las costas andaluzas y el norte de África, Franco, sin embargo, aún no se había decidido a apoyar a ningún bando en la Segunda Guerra Mundial. La actividad de los espías y de los embajadores en nuestro país se intensifica, ambos quieren llevar a Franco a su terreno. Será una historia de amor la que impida que los nazis controlen el Mediterráneo. Luis Barallat nos trae esta emocionante historia de operaciones secertas, asesinatos y sobornos de estado en la que se cuela una historia de amor que, a la postre, será determinante. La historia recrea el Madrid de los cuarenta con gran encanto y realismo y nos hace pensar en el cine de espionaje de los años cuarenta. La trama se divide en varios estratos mostrando las operaciones diplomáticas, los movimientos de los agentes secretos y las relaciones íntimas de los protagonistas y combina a la perfección los personajes literarios con otros, como Kim Philby, el agente británico que sirvió a Stalin, que son rigurosamente históricos. Razones para comprar la obra: - La novela mezcla elementos de las mejores novelas de espías con una historia de amor y recrea a la perfección los hechos, los lugares y los personajes de la época. - Presenta una época en la vida de España de una forma realista y objetiva sin caer en partidismos. - Expone la pelea en la sombra de espías británicos y alemanes para impedir que en España los alemanes controlaran el Estrecho de Gibraltar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

OPERACIÓN

BODDEN

OPERACIÓN

BODDEN

Colección: Novela Históricawww.novelanowtilus.com

Título: Operación Boden.Autor: © 2006 Luis Barallat Copyright de la presente edición: © 2006 Ediciones Nowtilus, S.L. Doña Juana de Castilla 44, 3° C, 28027 Madridwww.nowtilus.com

Editor: Santos RodríguezCoordinador editorial: José Luis Torres Vitolas

Diseño y realización de cubiertas: OpalworksDiseño de interiores y maquetación: Juan Ignacio Cuesta

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegida por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN13: 978-84-9763-328-4

Libro electrónico: primera edición

ÍNDICE

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Epílogo

1

-Estamos tan cerca, que bien podemos ir dando un paseo hasta la recepción en casa de Ricardo Hoyos. Así por lo menos haremos que los compinches de Winzer se bajen de los coches y hagan algo de ejercicio. Con un poco de suerte cogerán una pulmonía —comentó sir Samuel Hoare, vizconde de Templewood, a su esposa, lady Maud, al salir aquella noche del mes de diciembre de 1941 al portón exterior de la embajada británica en la calle Fernando El Santo de Madrid.

—Caballeros —se dirigió a sus acompañantes, el agregado naval, capitán Hillgarth, nombre clave Armada en los servicios secretos ingleses, y el militar, brigadier Torr—, estamos de suerte: esta tarde no hemos tenido ni manifestantes ni pedradas. Esperaba lo peor después del desfile. Creí que vendrían a concentrase aquí con sus brazos estirados y sus cantos a proferir consignas contra nuestra patria. Pueden observar, además, que la policía española sigue oportunamente en la puerta de la embajada, lo que significa que no tienen nada previsto.

—Efectivamente, sir Samuel, en cuanto el señor Serrano Súñer organiza alguna manifestación contra nosotros, desaparecen sin dejar rastro.

—Menos mal que nuestros muchachos evadidos de Francia nos echan una mano en caso de dificultad. La embajada parece un campamento de refugiados con tanta gente viviendo en los pasillos, pero ayudan a impedir una invasión.

—No exagere, brigadier: llamar invasión a los insultos de unos cuantos exaltados resulta demasiado dramático —contestó lady Maud mientras giraba la cabeza con una sonrisa—. En Moscú lo pasamos mucho peor, ¿no es verdad, querido?

Sir Samuel Hoare, embajador del Reino Unido, no podía estar más de acuerdo con su mujer. Treinta y cuatro años de experiencia en la Cámara de los Comunes, cinco ministerios en gabinetes distintos, y misiones diplomáticas en sitios tan complicados como Rusia, Serbia y la Italia fascista a lo largo de su carrera política en el partido conservador, le habían dotado de una coraza que le hacía juzgar todos los azares de la vida con cierto aire de indiferencia que un observador que no le conociera podía confundir erróneamente con apatía y desinterés.

El grupo continuó a buen ritmo por la calle de Monte Esquinza hasta llegar al cruce con Marqués del Riscal; allí giró a la derecha, en dirección al paseo de la Castellana. El embajador y su esposa caminaban delante, cogidos del brazo, seguidos a unos pocos pasos por un agente de Scotland Yard destacado desde Londres para su protección exclusiva. Hillgarth y Torr comentaban, unos metros detrás, los recientes cambios en la edad de movilización: en su patria habían empezado a incorporar a filas a los menores de dieciocho años y a los mayores de cincuenta.

Aspecto de la embajada británica en la calle Fernando el Santo de Madrid, de la que salió el matrimonio Hoare la noche del siete de diciembre de 1941, acompañado de los agregados militares, Hillgarth y Torr, hacia la recepción en casa de Ricardo Hoyos. La bandera pintada en el tejado procede de la época de la guerra civil y tenía por fin evitar que fuera bombardeada por la aviación nacional. Fuente: Biblioteca Nacional.

No se cruzaron con nadie en aquella fría noche. Las autoridades municipales se habían encargado de desalojar horas antes de la fiesta a todos los vagabundos y mendigos habituales, y los vecinos, al ver las patrullas en la calle y la iluminación reforzada, sabían que no era aconsejable salir de casa.

Al llegar al enorme portal de esquina por donde entraban los carruajes de caballos en un pasado reciente, el capitán Hillgarth se adelantó para hablar con el responsable del destacamento de policías armadas que custodiaba el edificio. El embajador y su esposa continuaron sin detenerse, saludaron con un gesto de cabeza, y comenzaron a subir la escalera de mármol recubierta de una alfombra azul y blanca que arrancaba a la derecha.

—Cariño, pensar que Havilland te dijo que venías destinado para unos meses solamente y es la segunda Navidad que vamos a pasar en Madrid —lady Maud aprovechó para mirarse en uno de los espejos del descansillo y volver a colocarse la diadema.

—¿Recuerdas las primeras semanas viviendo en el Ritz? ¡Qué sensación de peligro constante! Vigilados por la Gestapo, con los teléfonos intervenidos, y el avión esperando en Barajas por si teníamos que desalojar a toda prisa: “Si Hitler decide cruzar los Pirineos puede estar en Madrid en tres días; por lo tanto le ordeno que se quede con el aparato dispuesto para despegar en caso necesario” —sir Samuel imitó la voz de Churchill—. Nos hizo rejuvenecer, ¿no te parece? Ya me aburría en Londres.

—Hiciste bien en aceptar, querido. Un ministro cesado es una incomodidad para todo el mundo. Más cuando tus amigos están ocupados en luchar una guerra a las puertas de casa y tu sucesor no te quiere demasiado cerca. En cambio aquí, en este país de… ¿Cómo lo definiría?, país de otra época, hacemos un servicio muy necesario.

Mientras se disponía a pulsar el timbre, el embajador recordó su conversación con el primer ministro en su residencia de Downing Street en mayo del cuarenta, y los dos encargos que le hizo al despedirse: “Que los puertos Atlánticos y del norte de África no caigan en manos enemigas, y preservar a toda costa el pabellón británico ondeando en la base de Gibraltar”. Hasta la fecha lo había logrado, aunque le había costado convencer al Foreign Office de que la mejor forma de conseguir que Franco se mantuviera neutral era facilitando a España alimentos y dinero. Tuvo que explicarles que si aumentaban todavía más el hambre y el frío se echaría en manos de los alemanes, pero Winston Churchill lo había visto a la primera. Era justo reconocer que, a pesar de pertenecer a la facción rival de su mismo partido, tenía una mente extraordinariamente clara.

—Sir Samuel… Milady, ¡qué alegría que finalmente hayan podido venir! —dijo con los brazos abiertos el anfitrión, Ricardo Hoyos, dirigiéndose en perfecto inglés al ilustre matrimonio que acababa de dejar el sombrero y los abrigos en manos del mayordomo.

El embajador se ajustó el esmoquin y comprobó con disimulo que llevaba en el bolsillo posterior la pequeña pistola automática que siempre tenía a mano desde que estaba destinado en Madrid.

—Me disculpo por llegar con tanto retraso, señor Hoyos. Efectivamente no esperábamos poder asistir a su casa. Tenía cita en el palacio de Santa Cruz pero el ministro de Asuntos Exteriores me ha tenido en vilo dos horas para darme plantón al final, como tiene por costumbre hacer al representante de Su Majestad. Finalmente ha aplazado la entrevista hasta el próximo día once, confiando, sin duda, en que de aquí a entonces, suceda algo que nos incite a cerrar la embajada… Conoce a los señores Torr y Hillgarth, supongo.

—Por supuesto —Ricardo Hoyos les estrechó la mano—, y me siento honrado de contar con su presencia. Me alegra mucho observar que sigue tan irónico como siempre, señor vizconde.

—Y usted tan valiente al invitarnos. No le conviene en estos momentos mostrarse solícito con la Gran Bretaña: la mal llamada “no beligerancia” deja patente todos los días donde están los afectos de España. Además, presiento que hoy vamos a estar más solos que de costumbre: mi apreciado colega norteamericano, Alexander Weddell, no ha podido venir y nadie por debajo de ministro se arriesgará a que le vean dirigirnos la palabra.

—La señora Weddell afortunadamente sí se encuentra con nosotros. Ha llegado hace más de una hora y está tan encantadora como de costumbre —interrumpió María Hoyos, hija del anfitrión, y se dirigió con los brazos abiertos hacia lady Maud—. Muchas gracias a los dos por el envío de whisky y chocolatinas que es tan difícil conseguir aquí.

—De nada, querida, un obsequio del camión de la Roca, como lo llamamos… Imaginamos que lograr cosas para poder dar una fiesta decente en esta ciudad es, en estos tiempos, una misión casi imposible.

—Efectivamente, no es fácil, porque no hay de nada, y confío en su benevolencia por la falta de muchas cosas básicas. Supongo que les parecerá todo horrible después de haber estado unos días en casa.

—No crea, querida: en Londres no hay casi recepciones y las pocas que se celebran son con todas las ventanas cerradas por miedo a las bombas. Lo mejor que se puede hacer allí en cuanto cae la tarde es meterse en la cama. Ah, pero eso sí, vestida por si suenan las sirenas y hay que bajar a los refugios.

—Pero siempre da gusto volver a casa, ¿no?

—Por supuesto, por supuesto… Es la primera vez que lo logramos desde que venimos destinados a Madrid, aunque ha sido como si fuéramos de visita: hemos cedido nuestro hogar de Cadogan Square a la Cruz Roja y tenemos todo amontonado en un guardamuebles cochambroso de Gatwick, por lo que nos hemos alojado en casa de mi hermana. De todas formas supone un placer especial volver a ver a las viejas amigas y enterarse de los últimos cotilleos.

—Si le parece dejamos a los caballeros hablando de sus cosas —María les dirigió una sonrisa— y vamos a hacer compañía a la señora Weddell.

—Me han informado de que se ha puesto a trabajar —comentó lady Maud mientras iban juntas por medio de la sala saludando a ambos lados con el gesto—. Me pregunto cómo ha conseguido la aprobación de su padre: hija única, al frente de la casa del banquero más importante del país, y dando clases en una academia de idiomas. ¿De dónde saca el tiempo para todo, querida?

María se acercó la boquilla a la boca mientras observaba a un grupo de sus amigas de siempre que reía las ocurrencias del embajador italiano, Francisco Lequio, y aspiró con profundidad antes de responder:

—Las madrileñas tenemos capacidad para hacer varias cosas a la vez sin perder los estribos: por una parte somos bastante chapuceras, y por la otra un poco malabaristas.

Cerca del piano, el embajador alemán, barón Eberhard von Stohrer, hombre corpulento y de aspecto distinguido, conversaba con el ministro del Aire, vestido de uniforme de gala, en presencia del embajador portugués, Pedro Pereira, y el representante de otro de los grandes bancos españoles que lucía una insignia de Falange en la solapa del esmoquin.

—Tuve el placer de acompañar a Serrano Súñer y a Mayalde en su reciente audiencia en Berlín con el Führer. Estaban también el mariscal Goering, von Ribbentrop y el conde Ciano, y puedo asegurarles que la situación para nuestras tropas es inmejorable: nos encontramos en este momento a menos de treinta kilómetros de la plaza Roja; Malta y Suez están a punto de caer, con lo que verdaderamente el Mediterráneo se convertirá en el Mare Nostrum—arqueó las cejas—, Montgomery se encuentra acorralado por el astuto Rommel, y en Londres no pueden encender ni los abetos de navidad por miedo a la Luftwaffe.

—Pero barón, creíamos que la fecha prevista para la toma del canal de Suez era el uno de mayo pasado y que en septiembre sus tropas ya habrían llegado a Moscú —interrumpió Pereira y le miró a la cara.

—El Führer ha preferido —continuó sin hacer caso al comentario del representante de un país pequeño y decadente en su opinión —desangrar a Stalin antes de tomar la capital. Los comunistas no son como los franceses, o los belgas: no basta con vencerlos, hay que aniquilarlos. Es una escoria de la peor calaña; constituyen un peligro para todos nosotros. Es la misma estrategia que practicó el generalísimo Franco en el 38 —se dirigió al ministro español—: retrasar la victoria para destruir al enemigo por completo; asolar la retaguardia como paso previo al ataque.

Diez minutos más tarde, Ricardo Hoyos hablaba apoyado en la puerta del comedor con el subsecretario de Hacienda, en presencia de otro empresario y de un alto cargo del Ayuntamiento, sobre el proyecto de ley de regulación de cargas financieras de las sociedades mercantiles devastadas por haber estado en la zona republicana.

—¿Y cuándo nos podrá abonar el Ministerio los intereses que estamos dejando de percibir en todos esos créditos? —inquirió el banquero.

—Señor Hoyos, bastante ha costado hacernos cargo de la herencia desastrosa de esa gentuza, que ha huido al exilio con las arcas llenas, como para asumir eso también. La banca tendrá que poner su granito de arena para levantar el país… A pesar de las críticas que se oyen, la conversión del dinero de la República en moneda buena está suponiendo una ruina para el Estado.

—Sir Samuel Hoare y el brigadier Torr se acercaron en ese momento a dos generales españoles vestidos de civil que conversaban con sendas copas de vino en la mano sentados en un extremo de la biblioteca. Después de los saludos, uno de ellos se dirigió al embajador en perfecto inglés:

—Me alegro de que haya podido venir, señor vizconde.

—Procuro acudir siempre a las recepciones de los banqueros. Como sabe mi familia se ha dedicado a las finanzas sin interrupción desde Cromwell hasta que mi amado padre decidió romper la tradición, y creo que seguimos teniendo apego por esa noble ocupación. ¿Y qué tal las cosas por Barcelona, general?

El embajador inglés sabía perfectamente que el Capitán General de Cataluña, la persona que había propuesto el nombre de Francisco Franco en la reunión de Salamanca en la que fue encumbrado a la Jefatura del Estado, se había convertido en una de las voces más críticas con el Régimen y estaba en profundo desacuerdo con la evolución de los acontecimientos en España desde el final de la guerra.

—La situación está muy tensa, muy tensa. Las fábricas no pueden trabajar por falta de energía eléctrica y carencia de materias primas básicas; pero, para su tranquilidad, querido embajador, puede informar que tenemos muy bien vigilada la frontera. Le aseguro que si los alemanes deciden pasar será cruzando por Irún y no por Gerona.

María Hoyos, después de dejar a lady Maud acompañando a la señora Weddell, se había incorporado al corro donde estaban sus mejores amigas.

—Mi marido ha mandado a los voluntarios de Rusia un paquete con veinte cigarros puros —comentaba Pura Huétor, persona considerada una de las íntimas de doña Carmen Polo, la esposa de Franco—, además de dos cajas de picado fino y tres cartones de cigarrillos, y el marqués de Aledo ha donado dos mil pesetas nada menos. Pensamos que se merecen todo esos valientes con el frío tan atroz que hace por allí.

—Los mandos no son voluntarios. A mi novio no le dieron otra opción y tuvo que apuntarse —se atrevió a murmurar con gesto sombrío una compañera de colegio de María.

—¿Has recibido noticias suyas? —preguntó ésta ignorando la mirada de Pura.

—Llevo más de dos meses sin saber nada de él, y sus padres tampoco. En la última carta hablaba de peligro, de situación precaria… Temo que haya sido hecho prisionero. No sé lo que voy a hacer, estoy desesperada —contestó con la voz entrecortada.

—No tienes por qué preocuparte, cariño. En El Pardo me han confirmado —afirmó Pura, recalcando las últimas sílaba en tono desafiante— que todos nuestros héroes pasarán las vacaciones de verano en sus casas, eso sí, después de haber dado una paliza a esos ateos.

Al sonar el timbre, María hizo un gesto con la mano al mayordomo para que no fuera a abrir y se dirigió decidida hacia la puerta. Entraron dos alemanes, uno de ellos de uniforme, el otro era Winzer, responsable de seguridad de la legación de su país y delegado de la Gestapo en España.

—Sentimos interrumpir su celebración, señorita Hoyos, pero se trata de un asunto muy crítico, de vital importancia. ¿Podría, por favor, avisar al barón von Stohrer? Se lo quitaremos solo unos minutos.

—Esperen un momento en el despacho de mi padre, caballeros —les indicó la dirección con la cabeza—. Mientras tanto me encantaría poder ofrecerles algo.

—No muchas gracias, fräulein. Por desgracia estamos todavía de servicio —respondió Winzer con una ligera reverencia.

El embajador alemán Eberhard von Stohrer y su bella esposa acompañados de altos oficiales de las SS y de los embajadores japoneses en España en un acto celebrado en la legación de su país. Fuente: Biblioteca Nacional.

María tardó en encontrar al embajador del Reich: había salido a la terraza que daba a la calle Fortuny con Lequio, y conversaban apoyados en la barandilla mientras fumaban.

—No se haga ilusiones, querido amigo. España está devastada y arruinada, inservible del todo… Estimamos que ahora mismo tiene más interés para nosotros como medio para burlar el bloqueo inglés que como aliado militar —comentaba von Stohrer.

—Me consta que el Duce y Ciano se desesperan con el Caudillo: dicen que es un desagradecido, un taimado que juega a todas las bandas —contestó el embajador italiano.

—Señor barón, siento interrumpirles, pero le busca el señor Winzer —comentó la anfitriona al entrar en el balcón con una sonrisa cortada de repente por un golpe de frío.

El embajador alemán se disculpó para hacer un apartado con el recién llegado. La señora Weddell, al reconocer a Winzer, se levantó con la intención decidida de marcharse. María, al verla, se dirigió hacia ella y la acompañó hasta la salida.

—Perdone, María, pero no soy capaz de aguantar ni un minuto más a estos bandidos… Muchas gracias por todo, ha sido una reunión encantadora —se despidió con un beso—, y por si no nos vemos antes, les deseo a los dos una muy feliz Navidad.

Instantes después, von Stohrer se desplazaba majestuoso hacia el centro de la sala mientras hacía sonar la copa con un tenedor y estiraba la columna vertebral para lograr que su enorme cabeza sobresaliera por encima de las de los demás invitados:

—Señor Hoyos, con su permiso —levantó la voz—. Solicito su atención. Tengo un anuncio muy importante que hacer: Ministro, generales, autoridades civiles, damas y caballeros, un momento de silencio, por favor. Me informan en este instante que la gloriosa aviación naval japonesa ha destruido hace escasas horas una parte importante de la flota norteamericana en las islas de Hawai, cerca de Honolulu para ser más exactos, hundiendo al menos ocho acorazados y tres cruceros, y dejando fuera de servicio a trescientos aviones. Nuestros aliados logran, de esta forma, frenar sus aspiraciones imperialistas en Asia y responden a los múltiples actos de agravio en todo el Pacífico que no han podido evitar a pesar de los esfuerzos por la paz que han hecho en los últimos meses. Propongo, por tanto, un brindis por la incorporación del Imperio del Sol Naciente al esfuerzo mundial por derribar al capitalismo avasallador e inhumano y conseguir así un nuevo orden internacional más justo y equilibrado.

Todos levantaron las copas menos los miembros de la delegación inglesa, Ricardo Hoyos, y los dos generales. Nada más terminar la arenga, un invitado empezó a cantar en el fondo de la sala el Cara al Sol con el brazo en alto, arrastrando a casi todos los indecisos. María se acercó por detrás a sir Samuel Hoare y le agarró del brazo.

—Gracias, querida niña. Quizá comprenda ahora por qué mi ilustre colega, Alexander Weddell, ha excusado su asistencia con lo grata que nos es siempre su compañía y lo que estima la hospitalidad de esta casa. Realmente un ataque de esa magnitud a los Estados Unidos sin previa declaración de guerra es una cosa que no se ve todos los días y, por lo que puede observar, mi apreciado vecino el barón von Stohrer se ha alegrado con la noticia… Pienso que no sabe lo que se les viene encima, y me extraña, porque ya era primer secretario de su país durante la Gran Guerra.

—Desconocía que fueran ustedes vecinos, embajador.

—Vivimos puerta con puerta, solo nos separa una pared. En Whitehall no les hacía gracia que estuviéramos tan cerca de ellos, pero para mí es un aliciente encontrarnos en el portal y poder recordarle que van a perder esta maldita guerra, y de paso espiar sus movimientos sin necesidad de moverme de casa.

—Se dice por ahí que el señor vizconde era el jefe del espionaje británico en Moscú: la famosa línea Rasputín —afirmó María levantando las cejas.

—Es usted demasiado guapa para ser tan curiosa, créame… ¿Y quién anda diciendo esas cosas de mi? No creo que sea su señor padre.

Ricardo, mientras tanto, acompañaba hacia la salida a un conocido periodista vestido con el uniforme del Movimiento que, envalentonado por el anuncio del ataque a Pearl Harbour, iba haciendo un panegírico de Franco:

—El Caudillo es un verdadero líder, un digno sucesor del emperador Carlos I. Además de un genio militar y un estadista de primera magnitud, es también un literato, un humanista como Garcilaso, o como Cervantes. Fíjese en Raza, ¡qué obra!, ¡qué manera de expresar la hidalguía de una familia española, los Andrade!, ¡qué forma de identificar las genialidades y los destinos de nuestra raza! ¿No opina lo mismo, don Ricardo? ¡Supongo que la habrá leído!

—¿Está seguro que somos una raza, amigo mío? Siempre he pensado, como Albornoz y otros, que España es más bien un crisol, un lugar de encuentro de civilizaciones. No hay nada más que ver nuestro aspecto físico: desde los rasgos celtas de un gallego, hasta los semitas de los catalanes, o los morunos de andaluces y murcianos.

—¡Qué dice! ¡Me sorprende esa opinión!, y haga el favor de no citarme a ese masón. Claro que somos distintos del resto. Somos una raza con características propias: católicos, con una misión que cumplir en el mundo… —contestó con chispillas en los ojos producidas por el whisky que había regalado lady Maud.

—Me dicen, don Manuel, que está muy avanzada la versión cinematográfica de la novela del Caudillo —el banquero continuó hacia la salida.

—¡Cómo avanzada! ¡Terminada!… Ya la he visto —añadió para darse importancia—. La película está dirigida por Sáenz de Heredia, que ha reflejado a la perfección el espíritu de la obra, e interpretada con maestría por Alfredo Mayo. Si Dios quiere se estrenará la víspera de Reyes en un cine de Madrid y el Ayuntamiento va a realizar un pleno para felicitar al autor.

—¿Antes de haberla visto?

—¡No, por supuesto! ¡Qué cosas dice! Le felicitará después del estreno, ¡claro!, pero ya tenemos todo previsto, incluso el texto del acuerdo unánime.

—Siempre he dicho que es mejor hacer las cosas con tiempo, con organización. Así se evitan los errores.

—Muchas gracias por todo, señor Hoyos, una velada verdaderamente encantadora y oportuna, y despídame de su preciosa hija. Me imagino que le sobrarán pretendientes, y que pronto la veremos bien casada y a usted un joven y satisfecho abuelo… Antes de desearle unas felices fiestas en este día triunfal, voy a darle un consejo, para que cara al año nuevo haga un propósito: invita a demasiados ingleses a su casa, y recuerde que desde Enrique VIII han sido nuestros constantes enemigos. La pérfida Albión siempre nos ha querido mal y ha deseado la ruina de España; nos ha robado, vilipendiado, contribuido a nuestro declive con sus mentiras y sus insidias, propagando la Leyenda Negra… Una raza de herejes, piratas y ladrones.

—Le voy a dar tres razones de distinta índole por las que intento llevarme bien con esa otra raza, la inglesa, que usted, que es un hombre práctico, comprenderá perfectamente. Primera, que nos salvaron la vida a mi hija y a mí en 1936: si no fuera por ellos habríamos acabado en la checa de la calle Serrano o en la de Ferraz, y estaríamos criando malvas en Paracuellos o en el cementerio del Este. Segunda, que los británicos, como recordará, fueron indispensables en el Alzamiento permitiendo que las tropas de África cruzaran el Estrecho. Tercera, y no menos importante, que hoy los necesitamos porque sus suministros de alimentos y de combustible nos son imprescindibles para comer y poder movernos; además, nos permiten burlar el bloqueo. Sin menospreciar que en abril pasado nos prestaron más de dos millones de libras esterlinas.

—Tiene razón, señor banquero, de bien nacido es ser agradecido, pero sabe que están condenados a perder la guerra, que acabarán siendo invadidos, y que en el momento de la victoria puede ser acusado de colaboracionista y nadie acudirá en su ayuda. Me imagino que el bueno de Winzer habrá tomado nota de a quiénes invita usted: al vizconde Hoare y a su esposa, al capitán Allan Hillgarth, ese conocido intrigante del tres al cuarto, y al agregado militar, todos codeándose a sus anchas y haciendo bromas del Führer y del Generalísimo, por no decir que también ha venido la esposa del embajador americano, un patán que se ha permitido nada menos que insultar en su despacho a nuestro ministro de Asuntos Exteriores.

—No le dé tanta importancia a eso de las bromas. Sabe que se ríen también de su rey, de sí mismos, y no digamos del anterior príncipe de Gales, el duque de Windsor, y sobre perder: ¿quién sabe, amigo mío?, quién sabe si van a perder o acabarán ganando la guerra, porque ahí dónde los ve, tan refinados, tan indolentes…, son duros de roer y no menos patriotas que los alemanes; lo que pasa es que tienen mejores formas. Quizás sean unos ladrones, o unos bandidos, pero por lo menos no dan gritos, ni queman libros, que ya es algo. Además, si hablamos de dinero, y yo me dedico a eso, los norteamericanos y los ingleses tienen la mano más suelta.

—También se dice que tiene a mucho rojo colocado en su banco.

—No haga caso de esos chismes de nuestra competencia. Lo que intentamos tener son buenos colaboradores, que no sobran precisamente ahora, personas que conocen el oficio, que estuvieron en sus puestos durante la guerra, y que puedo poner la mano en el fuego por todos ellos.

—Tenga cuidado no se vaya a quemar, don Ricardo. Usted como buen financiero debe saber que es peligroso apostar.

En ese momento llegó al vestíbulo el matrimonio Stohrer acompañado de Winzer. El periodista saltó hacia ellos como impelido por un resorte y agachó la cabeza sin perder la sonrisa. Ricardo se despidió del grupo, inclinándose para besar la mano a la bella esposa del barón y regresó hacia el interior de la casa.

Media hora más tarde todo había terminado; no quedaba ningún invitado en los salones y padre e hija estaban en el cuarto de estar comentando las incidencias de la noche con Carmen, el ama de llaves.

—¡Por fin se han ido! Estoy agotada. Lo primero que voy a hacer es mandar a freír espárragos estos absurdos tacones —dijo María mientras se desprendía de los zapatos con una patada.

—Gracias a las dos por todo. Ha sido un éxito. Ya sabéis lo importante que es para mí este día —contestó el banquero.

—¿Te acuerdas mucho de mamá?

—Muchísimo, esta fiesta siempre me recordará a ella: tal día como hoy nos prometimos.

—La verdad, Carmen, según están las cosas no se pueden quejar los invitados. Había casi de todo.

—¿Cómo te has arreglado, niña, para conseguirlo?

—Con un poco de salero y bastante cara dura: pidiendo por aquí y por allá. Las amigas se han portado, como siempre, y los Hoare también.

—Ten cuidado, María: en Benavente la semana pasada han cogido a un estraperlista, y le han caído mil cuatrocientas pesetas de multa y seis meses de trabajos forzados.

—¡Qué exagerada eres, Carmen! Llamarme estraperlista.

—Es que si te pasa algo, lo que sea, este hombre se nos muere —y dirigió la vista a Ricardo, pensando lo mal que se arreglaban los hombres viudos para estas cosas.