11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

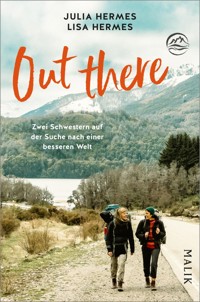

Auf der Suche nach einer grüneren Welt Die Schwestern Julia und Lisa Hermes sind auf der Suche nach einer nachhaltigeren, einer grüneren, einer solidarischeren Welt. Per Anhalter, Segelboot, Kanu, Fahrrad und zu Fuß machen sie sich auf den Weg gen Westen. Dank der Entschleunigung erleben sie selbst die kleinen Dinge hautnah: die Fischschwärme des Atlantiks, die Gürteltiere der Patagonischen Steppe, die Brüllaffen im Amazonas-Regenwald. Außergewöhnliche Reise mit zukunftsweisenden Begegnungen Unterwegs stoßen sie immer wieder auf »gelebte Utopien«. Sie besuchen indigene Gemeinschaften, Aussteiger:innen, Ökodörfer und Kommunen außerhalb der gängigen Normen. Von ihnen lernen sie, wie eine nachhaltige und solidarische Zukunft aussehen könnte und was alles passieren kann, wenn wir den sicheren Hafen verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen. Vier Jahre ohne Flugzeug von Deutschland bis nach Mexiko

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.malik.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Out there« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Mit 50 farbigen Abbildungen und einer Karte

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Michelle Hermes

Bildteilfotos: Julia und Lisa Hermes

Logo: Paul Fiebig

Karte: Silvia Porcu, www.patchpo.com

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Die Reiseroute von Julia und Lisa

Eine unvergessliche Nacht

Deutschland | April 2015 bis Juli 2017

Lisa

Im Land der Träume

Frankreich | Juli bis August 2017

Lisa

Aus Ruinen entsteht eine neue Welt

Spanien | August bis September 2017

Julia

Und dahinter das Unbekannte

Spanien, Gibraltar | September bis Oktober 2017

Lisa

Pforte zum endlosen Blau

Spanien | Oktober bis Dezember 2017

Julia

Per Anhalter über den Atlantik

Atlantischer Ozean | Dezember 2017 bis Januar 2018

Julia

Schatten einer Vision

Trinidad und Tobago, Venezuela, Kolumbien | Januar bis Februar 2018

Julia

Alles lebt

Kolumbien | Februar 2018

Julia

Die Farben des Regenbogens

Kolumbien | März 2018

Julia

Kanu, Kapitän, Kapriolen

Ecuador | April 2018

Julia

Langer Weg

Ecuador | April 2018

Lisa

WELTENWandel

Ecuador, Peru | April bis Juni 2018

Lisa

Mythen und Moskitos

Peru, Brasilien | Juni bis Juli 2018

Lisa

Das Ende des langen Wegs

Peru, Brasilien | Juli 2018

Lisa

Grünes Paradies in der Großstadt

Brasilien, Bolivien, Argentinien | Juli bis September 2018

Julia

Von Schwesternbanden und Nudisten

Argentinien | September 2018

Lisa

Verloren in der Wildnis

Argentinien | November 2018

Lisa

Wohin der Wind uns trägt

Argentinien | Dezember 2018

Lisa

Von der Liebe aus dem Apfelbaum und geretteten Paradiesen

Chile | Dezember 2018

Lisa

Tausend Dimensionen der Liebe

Chile | Januar bis Februar 2019

Julia

Wo der Dschungel die Straße verschlingt

Kolumbien, Panama | April bis Mai 2019

Julia

La vida loca

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala | Mai bis Juni 2019

Julia

Vier Räder und vier Pfoten

Guatemala | Juni bis August 2019

Julia

Im Land der Vergessenen

Mexiko | September bis Oktober 2019

Lisa

David gegen Goliath

Mexiko | Oktober bis Dezember 2019

Lisa

Frauen dieser Welt, rebelliert!

Mexiko | Dezember 2019

Julia

Lebenstaumel

Mexiko | Januar bis Juni 2020

Lisa

Am Ende ein Anfang

Mexiko | September 2020 bis Februar 2021

Lisa

Der Geruch des Sommers

Deutschland | September 2022

Julia

Dank

Bildteil

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Die Reiseroute von Julia und Lisa

Eine unvergessliche Nacht

Deutschland | April 2015 bis Juli 2017

Lisa

»Wo kommt denn plötzlich der alte Globus her?«, wundere ich mich, als ich das Wohnzimmer meiner Eltern betrete. Und schon im nächsten Moment schwelge ich in Kindheitserinnerungen: Diese Miniaturausführung der Erde stand früher im Bücherregal unserer Oma Illerich. Manchmal saßen wir davor, während sie uns schwärmerisch von der weiten Welt erzählte. Warum sie so viel von der Ferne wusste, ist mir bis heute ein Rätsel. Sie hatte nie die Möglichkeit, viel weiter zu reisen als bis zur nächsten Stadt – in Gedanken aber besuchte sie die ganze Welt.

»Habe ich eben auf dem Speicher gefunden!«, ruft mein Papa aus der Küche. Es ist kurz vor Ostern, meine ein Jahr jüngere Schwester Julia und ich sind zu Besuch bei unseren Eltern in Hambuch. In diesem beschaulichen Eifeldörfchen im Westen Deutschlands verbrachten wir den Großteil unserer Kindheit – spielten Gummitwist mit unserer kleinen Schwester Michelle und streiften durch die angrenzenden Wälder. Nun knie ich mich vor den Couchtisch, auf dem der Globus steht, und beginne tagträumerisch daran zu drehen, als Jule ebenfalls ins Wohnzimmer kommt und sich neben mich auf den Teppich setzt. Plötzlich hält sie die rotierende Kugel fest und fixiert eine Stelle. »Ist dir schon mal aufgefallen, wie nah Alaska und Russland beieinanderliegen? Da könnte man doch glatt rüberpaddeln!«

Wie elektrisiert setze ich mich auf, das Reisefieber hat Besitz von mir ergriffen. »Dann lass uns das doch machen!«, rufe ich und bin mir nicht sicher, wie ernst ich das meine. Doch als Jule vom Globus auf- und mich mit leuchtenden Augen anschaut, ist es um uns beide geschehen: Die Idee lässt uns nicht mehr los.

Wenn es eine Person gibt, mit der ich mir eine Reise um die Welt vorstellen kann, dann ist das Julia. Zwar haben wir zusammen noch keine Pferde gestohlen, aber für ungewöhnliche oder verrückte Ideen war sie schon immer zu haben. Von Kindesbeinen an sind wir unzertrennlich, und auch wenn uns das Leben wegen Studium oder Reisen manchmal räumlich trennt, bleibt unsere Verbundenheit unerschütterlich.

Zweieinhalb Jahre vergehen. Über Tage, Monate und Jahre nimmt das Hirngespinst Form an und wird allmählich zu einer realen Möglichkeit. Neben dem Abenteuergeist und der Neugier auf das Unbekannte gibt es noch etwas, das uns antreibt: Die Frage nach einer besseren, einer nachhaltigeren, solidarischeren und grüneren Welt. Viele leidenschaftliche Diskussionen haben wir darüber geführt und nächtelang mit Freund:innen über mögliche Lösungen philosophiert. Jetzt wollen wir ohne Flugzeug einmal um die Welt reisen und dabei überall Gemeinschaften, Widerstandsbewegungen, Aussteiger:innen oder lokale Initiativen besuchen. Wir wollen herausfinden, wie Gemeinschaften funktionieren, welche Schwierigkeiten und Lösungsansätze es dort gibt, und dabei viel praktisches Wissen sammeln, das wir irgendwann selbst anwenden können. Die Aussicht, auf unserem Weg Menschen zu treffen, die eine Utopie nicht nur denken, sondern leben, ist letztendlich der entscheidende Faktor, der unseren Traum im Juli 2017 wahr werden lässt.

Seit besagtem Osterwochenende haben wir geplant und gespart, jeder verdiente Cent ist auf ein gemeinsames Reisekonto gewandert. Und jetzt ist es endlich so weit – morgen soll es losgehen!

Vor Aufregung bekomme ich in dieser heißen Julinacht kein Auge zu. Immer wieder gehe ich im Kopf die Liste der Dinge durch, die wir heute im Rucksack verstaut haben: Schlafsack, Zelt, Kocher, Messer und etliche andere Sachen. All das eben, was wir in den nächsten Jahren brauchen werden. Hoffentlich haben wir nichts vergessen! Und dann schweifen meine Gedanken in die Zukunft: Jule und ich in einer Gemeinschaft, trampend am Wegesrand, segelnd auf dem Meer, durch den Dschungel irrend, im Ruderboot die Beringstraße überquerend. Das wirkt hier, im Bett, in unserem ehemaligen Kinderzimmer so surreal und fantastisch wie ein Traum. An Schlaf ist nicht zu denken …

Mit vollen Rucksäcken und einem Gefühl zwischen Wehmut und Vorfreude machen wir uns am nächsten Morgen von unserem Heimatort Hambuch Richtung Südwesten auf. Unser Freund Paul fährt mit uns in seinem klapprigen Volvo bis hinter die französische Grenze, von dort wollen wir per Anhalter weiter. In Gibraltar hoffen wir dann auf eine Mitsegelgelegenheit über den Atlantik nach Südamerika. Wie weit werden wir wohl ohne Flugzeug kommen? Welche Erfahrungen warten auf uns? Und wie wird die Reise uns und unseren Blick auf die Welt verändern?

Im Land der Träume

Frankreich | Juli bis August 2017

Lisa

»Ihr wollt wirklich in die ZAD?«, fragt Delphine entgeistert, als wir ihr von unserem Ziel erzählen. »Der Ort ist gefährlich, voller Verrückter, Drogenabhängiger und Banditen!« Wir sitzen in ihrem Auto, der 18. Mitfahrgelegenheit seit Beginn unserer Reise vor fünf Tagen. Das Trampen läuft reibungslos. Am Fenster ziehen moosige Wälder vorbei, und während wir langsam die Landstraße entlangfahren, wird Delphine nicht müde, uns von dem geplanten Besuch auf dem besetzten Land abhalten zu wollen. »Ich habe die schlimmsten Dinge gehört. Da geht es zu wie in Sodom und Gomorra!« Jule stupst mich an und verdreht grinsend die Augen.

»Na gut«, lenkt Delphine irgendwann ein. »Aber schreibt euch wenigstens meine Telefonnummer auf. Für den Notfall!« Das Auto kommt vor dem besetzten Gebiet zum Stehen. Pflichtbewusst notieren wir ihre Nummer und steigen aus. Jule stößt einen genervten Seufzer aus. »Sie hat es ja nur gut gemeint«, sage ich und werfe mir mein Gepäck über die Schulter. »Dann mal auf! Es wird Zeit, uns ein eigenes Bild zu machen.«

ZAD ist das Akronym für Zone à Défendre, zu Deutsch »das zu verteidigende Gebiet«, und steht für Zonen in ganz Europa, die besetzt werden, um das Land vor der unmittelbaren Zerstörung zu schützen. Wir besuchen die ZAD in Notre-Dame-des-Landes. Das Gebiet liegt im ländlichen Pays de la Loire im Nordwesten Frankreichs und erstreckt sich über knapp 1700 Hektar Grünfläche mit Wäldern, Wiesen, Mooren und Feldern. Mehrere Hundert Menschen halten es seit den 1970er-Jahren besetzt, um ein geplantes Flughafen-Großprojekt zu verhindern. Über die Zeit wurde die ZAD dabei zum Experimentierfeld für neue Formen des Zusammenlebens.

Als wir über die route des chicanes, die Straße der Schikanen, in das besetzte Gebiet hineinlaufen – den Barrikaden aus alten Reifen und verbrannten Autowracks ausweichend, an meterhohen Holzwachtürmen mit wehenden Piratenflaggen vorbei, deren Architektur an die selbst gebauten Baumhäuser unserer Kindheit erinnert –, gehen mir noch einmal Delphines Worte durch den Kopf. »Hey, Jule, was ist, wenn Delphine recht hatte?«

»Ach Quatsch, den Leuten macht es doch immer Spaß, die schlimmsten Geschichten von Orten zu erzählen, die sie nicht kennen!«

»Stimmt schon. Aber findest du nicht auch, dass hier alles irgendwie postapokalyptisch aussieht? Mich würde es nicht wundern, wenn hinter der nächsten Ecke ein paar Leute mit bemalten Gesichtern und selbst gebauten Waffen aus dem Gebüsch springen«, sage ich halb ernst und suche Jules Gesicht nach einer Regung ab. »Spinn mal nicht so rum!«, sagt sie lachend.

Wir biegen um eine Kurve, und die Umgebung ändert sich schlagartig. Vor uns pure Idylle: Alte Rosskastanien und üppig vollbehangene Brombeerhecken säumen die autofreie Straße. Die Luft ist sommerschwanger und trägt den Duft von Heu und Stockrosen. Statt auf bemalte Krieger:innen stoßen wir auf zwei junge Frauen, die uns barfuß und mit einem einladenden Lächeln entgegenkommen. An ihren Armen baumeln Körbe gefüllt mit Karotten, Roter Beete und Salatköpfen. Frische Erde klebt noch am Gemüse. »Hey!«, rufen sie uns freundlich zu. »Eure Gesichter sind neu! Was hat euch hierher verschlagen?« Jule und ich stellen uns vor, erzählen von der geplanten Reise um die Welt und der Suche nach gelebten Utopien.

Die beiden heißen Celine und Cecile und laden uns in ihre Hütte ein. »Ihr könnt erst mal bei uns unterkommen.« Von der Allee führt ein versteckter Pfad durch die dichten Brombeerhecken. Wir bleiben kurz vor einem gurgelnden Bächlein stehen und balancieren dann nacheinander über eine wankende Mercedes-Benz-Haube, die als Brücke hinüberführt. Nach fünf Minuten Fußmarsch tut sich eine Lichtung auf. Im Schutz des Wäldchens steht eine windschiefe Hütte, rechts liegt ein kleiner wilder Garten, es duftet nach Salbei, Kamille und reifen Himbeeren. Julias und mein Blick begegnen sich, wir müssen lachen. Die Worte von Delphine und meine anfänglichen Fantasien wirken plötzlich lächerlich und ziemlich realitätsfern.

»So idyllisch geht es nicht immer zu«, sagt Celine, als hätte sie meine Gedanken gehört. »Es heißt nicht umsonst ›die zu verteidigende Zone‹. Unsere Freiheit ist hart erkämpft, und wenn wir mit unseren Forderungen nicht durchkommen, leider auch nur eine temporäre. Habt ihr von der Operation Cäsar gehört? Im Dezember 2012 sind im Morgengrauen über 2000 Polizist:innen in die ZAD einmarschiert. Zwangsräumung. Das war zumindest ihr Plan. Aber wir waren vorbereitet, und sie haben mit dem enormen Widerstand nicht gerechnet. Die Operation zog sich über mehrere Wochen hin – Hütten und Gärten wurden von dem Kommando zerstört, aber von uns so schnell wieder aufgebaut, dass ihnen irgendwann die Puste ausging. Außerdem haben sie die Unterstützung von außerhalb unterschätzt. Die Menschen kamen von überall, um uns zu helfen. Ich erinnere mich gut an die eisigen Winternächte, als wir uns um die großen Feuer versammelt haben. Wir waren erschöpft, aber an manchen Tagen schwoll die Stimmung an; Töpfe, Pfannen, Stöcke begannen im Takt zu klingen, Trommeln stimmten ein, unser Gesang war weit über dieses Gebiet hinaus zu hören: ›Wir sind die Armee der Träumer, und niemand kann uns aufhalten!‹« Ich kann die Trommelschläge förmlich hören und bekomme Gänsehaut beim Gedanken an all diese Menschen und ihre unerschütterliche Entschlossenheit.

Die Holzstufen knarren laut unter meinen Schritten, als ich die Treppe zum Hütteneingang hinaufsteige. Ich schiebe einen schweren Vorhang zur Seite, und das eben noch gesellige Geplapper im Inneren der Behausung verstummt. Stille. Unangenehme Stille. »Hallo!«, rufe ich laut und hoffe, so meine Unsicherheit verbergen zu können. Vier Leute sitzen am Tisch, ein Fünfter schnitzt in der Ecke, und jemand anders streckt seinen Kopf aus dem Küchenbereich; zwölf Augen, die sich nun alle fragend auf mich richten.

Cecile schiebt sich an mir vorbei. »Entspannt euch! Die zwei sind mit uns gekommen, haben wir gerade kennengelernt.« Die Skepsis schwebt wie eine wabernde Wolke im Raum. Mittlerweile steht auch Jule neben mir in der engen, stickigen cabine. So nennen die ZAD-Bewohner:innen die provisorischen Hütten aus Sperrholz, Autoschrott, Paletten und recycelten Fenstern, die überall auf dem besetzten Gelände errichtet wurden. Zaghaft kehren die Worte zurück, und die Anwesenden stellen sich nacheinander vor: François, Amalia, Jean, Esta, Pierre und Silvan. Esta steht auf, richtet ihren bohrenden Blick erst auf Jule, dann auf mich, ihre Unterlippe mit den zwei goldenen Ringen bebt. Mit dem Undercut, ihrer kleinen, gedrungenen Figur und den schwarzen Springerstiefeln erinnert sie mich an eine Freundin aus unserer Dorfpunkjugendgruppe. »Eines vorweg«, sagt sie und hebt bedrohlich ihre Stimme. »Wenn wir herausfinden, dass ihr Bullen seid oder Undercoverjournalistinnen, dann steckt ihr in ziemlichen Schwierigkeiten.« Ihre katzenartigen Augen lassen nicht von uns ab, sie starrt, als wollte sie uns ein Geheimnis entlocken.

»Mensch, Esta, lass doch gut sein. Die haben nichts Böses vor. Das spüre ich an ihren Schwingungen«, sagt Pierre ruhig. Er blickt kurz auf, streicht zwei lange blonde Strähnen aus seinem jungenhaften Gesicht und widmet sich dann wieder der kleinen Holzfigur auf seinem Schoß. Eine Lederweste bedeckt die dürre, haarlose Brust, Pierres Füße sehen so wild und schmutzig aus, als wären Schuhe für ihn eine völlig überflüssige Erfindung.

»Hier, setzt euch«, lädt uns François ein. Er ist hochgewachsen, schmal und stammt aus Quebec. Mit seinem in die Jahre gekommenen Jackett und der Ledermappe in der Hand sieht er aus, als hätte er eben noch in Paris mit Jean-Paul Sartre über den Existenzialismus debattiert. Amalia und Jean rutschen auseinander, Jule und ich nehmen zwischen den beiden Platz.

Die Wolke der Skepsis verfliegt allmählich, und die vorige Konversation wird wieder aufgenommen. »Sorry, Mädels!« Esta lehnt sich über den Tisch zu uns rüber. »Ich wollte nicht unhöflich sein. Aber viele von uns hängen sehr an diesem Projekt, ja mehr als das: Es hat uns einen Lebenssinn gegeben! Wir sind in ständiger Alarmbereitschaft, weil wir damit rechnen müssen, dass diese Utopie zerstört wird. Die ZAD befindet sich in einem ziemlichen Spannungsfeld: Das Vorhaben des Staates, hier einen Flughafen zu bauen, stößt auf die Interessen der Bäuer:innen und Aktivist:innen, die das Land vor Ausbeutung schützen und den Samen für eine bessere Welt säen wollen.«

»Klar, ich verstehe die Skepsis. War ja nicht persönlich gemeint«, beschwichtige ich sie und hänge sofort die Frage an, die mir auf der Zunge brennt, seit wir den ersten Fuß auf die ZAD gesetzt haben. »Sag mal, Esta, willst du uns erklären, was dieser Samen, von dem du sprichst, in sich trägt? Was soll daraus sprießen? Worum geht es euch?«

»Um deine Frage zu beantworten, muss erst klar sein, warum es überhaupt wichtig ist, den Blick auf Alternativen zu richten. Wisst ihr, beim Projekt der großen Zivilisation, im Rahmen der Industrialisierung gab es Antworten auf vermeintlich alles: die voranschreitende Technologisierung, Wissenschaft, Medizin, industrielle Landwirtschaft … Ein paar Jahrzehnte sah es so aus, als wären wir bereits auf dem Weg in eine Utopie. Aber langsam können auch wir in unserer Wohlstandsblase es nicht länger leugnen: Die Welt brennt.« Esta hat sich in Rage geredet und ist nicht mehr zu stoppen. »Die Ungleichheit wächst: 62 der reichsten Menschen haben so viel Geld wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Übergewicht, Diabetes, Depressionen haben ein historisches Hoch erreicht. Viele der beackerten Flächen sind ausgelaugt. Der Aufstieg des Individuums über die Gemeinschaft treibt uns weiter in eine Gesellschaft, wo Machtstreben, Egoismus und Konkurrenz die Schlüssel zum Erfolg sind. Finanzkrisen, Artensterben, Klimaerwärmung … Ich könnte die Aufzählung endlos weiterführen.«

Sie holt tief Luft und haut auf den Tisch: »Verdammt, wer kann denn da noch guten Gewissens sagen: ›Wieso die Aufregung? Uns geht es doch gut!‹«

Mittlerweile ruht die ungeteilte Aufmerksamkeit auf Esta, mit meiner Frage habe ich in ein Wespennest gestochen. Dieses Thema ist wahrscheinlich das am leidenschaftlichsten diskutierte in der ZAD.

»Wer behauptet denn heute noch, dass es uns gut geht?«, fragt Amalia.

»Uhh, einige! Wenn ich Leuten erzähle, dass ich in der ZAD lebe, höre ich die Frage erschreckend häufig. ›Wozu die ganze Aufregung? Wofür kämpft ihr denn?‹«, sagt Celine aufgebracht. Jean und Esta nicken bestätigend.

»Hey, Leute, jetzt schwebt hier aber ’ne Schwere im Raum«, wirft Pierre ein. Wieder blickt er kurz von seiner Schnitzerei auf und wischt sich die Strähnen aus dem Gesicht.

»Ach du!« Jean blickt über die Schulter zu ihm. »Love ’n’ peace ’n’ harmony ist halt noch kein Istzustand. Leider. Hätte ich auch lieber. Vorher muss allerdings Tacheles geredet werden, um aus dieser Alles-ist-gut-Trance zu erwachen.« Jean neigt sich zu Jule und mir und fährt im Flüsterton fort: »Pierre ist sehr sensibel, redet wenig, ist in Wahrheit aber ein genialer Poet. Er verschlingt klassische Literatur, ich hingegen eher politisches Geschreibsel. Wir sind übrigens Geschwister – wie ihr!« Er grinst und lässt sich zurück auf seinen Stuhl fallen. »So, und nun zurück zu deiner ursprünglichen Frage, Lisa. Damit die Leichtigkeit zurückkehrt«, ergänzt er mit einem Augenzwinkern Richtung Pierre. Der lässt sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen.

Amalia ergreift das Wort. Ihr langes braunes Haar fällt ihr in Wellen bis auf den Schoß, und aus ihrem schmalen Gesicht blicken große, intelligente Augen. »Was trägt der Samen in sich? Was soll daraus sprießen? Schöne Fragen«, sagt sie langsam, als würde sie jedes Wort einzeln auf ihrer Zunge schmecken und es dann mit ihrem puppenartigen Mund bedächtig aussprechen. Als ich merke, wie sehr ich sie anstarre, senke ich meinen Blick auf zwei runde Kaffeetassenflecken auf der Tischplatte.

»Die ZAD kann als riesiges Experimentierfeld betrachtet werden. Auch wir sind noch weit weg von einem Idealzustand, da will ich euch nichts vormachen. Das liegt daran, dass fast alle von uns innerhalb der – ich nenne sie mal – alten Strukturen aufgewachsen sind. Eltern, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Professor:innen, sie alle haben viele ihrer Überzeugungen an uns weitergegeben. Ganz zu schweigen von den gesamtgesellschaftlichen und kulturellen Übereinkünften. Jede und jeder kommt also mit einem persönlichen Köfferchen – wie wir in Frankreich sagen – hierher. Und das kann nicht einfach so mir nichts, dir nichts abgelegt werden. Aber immerhin sind wir Zadist:innen uns einig, DASS etwas geändert werden muss. Wirklich wichtig ist uns zum Beispiel ein solidarisches, gerechtes und gemeinschaftliches Miteinander. Statt es durch Regeln zu erzwingen, versuchen wir den Menschen durch Workshops und Kurse Werkzeuge an die Hand zu geben, wie Konfliktlösungsstrategien, gewaltfreie Kommunikation, Gendergerechtigkeit, Schenkökonomie, achtsames Miteinander und, und, und.«

»Tja, da hätte ich euch wohl anders willkommen heißen sollen, was?«, ruft Esta selbstironisch mit einem zerknirschten Lächeln.

Wir lachen. Amalia lehnt sich über den Stuhl, um einen Blick in die offene Küche zu werfen, wo Silvan das Gemüse mit einer Machete bearbeitet. »Ich hab einen Bärenhunger«, sagt sie und reibt sich den Bauch. »Stichwort Essen. Dazu auch noch kurz etwas. Vorausgesetzt, ich langweile euch noch nicht«, ergänzt sie und lächelt ihr dezentes Mona-Lisa-Lächeln. Aber Julia und ich kleben förmlich an ihren Lippen, wir haben noch nicht genug. »Von dem, was wir konsumieren, versuchen wir möglichst viel vor Ort zu produzieren. Bis jetzt gilt das hauptsächlich für Lebensmittel: Obst, Gemüse, Brot, Bier, Honig – alles regional und biologisch. Aber unser Fachwissen wächst, und andere Bereiche kommen hinzu, wie Schreinerei, Schmiede und eine Fahrradwerkstatt.«

In diesem Moment stellt Silvan einen riesigen Topf mit würzig duftendem und dampfendem Ratatouille auf den Tisch. »Politik beiseite!«, ruft er. »Jetzt kommen wir zum sinnlicheren Teil des Abends. Greift zu! Bon appétit!«

Je später der Abend, desto ausgelassener die Stimmung, das selbst gebraute Bier tut ein Übriges. Aus Silvan sprudeln die Worte nur so heraus. Er hat die letzten drei Jahre im Regenwald gelebt und scheint die Zeit der verbalen Abstinenz wettmachen zu wollen. Auch Pierre zeigt plötzlich sein volles Potenzial: Fantastisch balanciert er mit Worten, die sich zu Wahrheiten und Unwahrheiten verdichten, die verführerisch klingen, absurd, skurril und geheimnisvoll. Seine Protagonistinnen, zwei Spinnen, werden zu charaktervollen Wesen mit philosophischem Tiefsinn, seine Geschichte zu einem wahren œuvre d’art. Weniger als fünf Minuten dauert die Vorstellung. Alle jubeln, klatschen und lachen vor Vergnügen. Als wäre nichts gewesen, widmet sich Pierre danach wieder seiner Holzfigur.

Es ist nach Mitternacht, als Jule und ich todmüde und glückselig in unsere Schlafsäcke kriechen.

In den kommenden Tagen wollen wir tiefer in das Gemeinschaftsleben der ZAD eintauchen und so viele Leute wie möglich besuchen. Denn nicht nur das Gebiet als solches ist immens, auch die Vielfalt der hier lebenden Menschen. Bauern und Bäuerinnen, die sich nicht von ihrem Hof vertreiben lassen, Aktivist:innen aus aller Welt, die aus politischen Motiven hier sind, Aussteiger:innen, die sich in der Selbstversorgung probieren wollen.

Ich starte mit einem Besuch bei Antoine. Amalia hat uns von ihm erzählt, er ist ein Freund, der in der ZAD mit der Imkerei begonnen hat. »Gespräche mit Antoine sind immer interessant«, hat sie am Abend verheißungsvoll gesagt. Über einen schmalen Trampelpfad erreiche ich ein trockenes Flussbett, auf dessen anderer Seite zwischen knorrigen Eichen Antoines Imkerhütte steht. Das Klappern metallener Gegenstände dringt aus dem Inneren. »Antoine?«, rufe ich.

Kurz darauf lugt ein Blondschopf mit blauen, sympathisch dreinschauenden Augen aus dem Türspalt. »Du hast mich also gefunden!«, ruft er. »Du bist Lisa, oder? Amalia hat mir schon von dir und deiner Schwester erzählt.« Antoine kommt auf mich zu und umarmt mich herzlich. »Komm mit!«, sagt er, verschwindet für einen Moment in der Hütte und steht kurz darauf wieder vor mir, mit zwei weißen Anzügen und einer rauchenden Metallkanne in den Händen. »Du kannst mich ausfragen, während ich nachsehe, ob sich die Bienen gut in dem Häuschen eingelebt haben, das ich ihnen gestern gebaut habe.«

Auf einer hoch gewachsenen Wiese gespickt mit bunten Glockenblumen und Ferkelkraut stehen am Waldrand vier hölzerne Bienenkästen. Das Volk arbeitet fleißig an diesem warmen Sommertag. Die Luft summt.

»Verrät’s du mir, was dich hierhergebracht hat, Antoine?«, frage ich, als er den Deckel eines der Kästen hebt und vorsichtig Rauch darüber verteilt.

»Ach, so direkt willst du den Dingen auf den Grund gehen? Gut, mir ist’s recht!« Er lächelt mich durch den weißen Schleier seiner Schutzkleidung an und widmet sich dann wieder konzentriert seiner Arbeit. »Ich bin seit fünf Jahren hier. Und, wie soll ich’s sagen, die ZAD hat mir buchstäblich das Leben gerettet. Wäre es so weitergegangen wie vorher, wäre ich Alkoholiker geworden oder Zyniker. Nein, wohl eher ein zynischer Alkoholiker.«

»Wie sah denn dein Leben vorher aus?«

Bevor Antoine antwortet, drückt er mir den Smoker in die Hand und deutet auf einen der Rahmen. »Hier, probier’s auch mal und zieh vorsichtig diese Wabe heraus.« Behutsam greife ich den hölzernen Rahmen mit Daumen und Zeigefinger. Das Holz ist warm und vibriert kaum wahrnehmbar, ein paar Bienen krabbeln über meine Hand. Ich fühle mich wie eine Chirurgin, die einen Eingriff an einem lebenden Organismus durchführt.

»Ich würde mal sagen, so wie das Leben der Mehrheit hier in Frankreich. Camus bringt’s ziemlich treffend auf den Punkt: ›Aufstehen, Straßenbahn, Büro, Essen, Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer derselbe Rhythmus – das ist sehr lange ein bequemer Weg.‹ Und dann sagt er weiter: ›Eines Tages aber steht das Warum da, und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an.‹ Und so war’s auch bei mir. Ich habe nach einer Antwort auf die Leere in mir gesucht. Also stürzte ich mich kopfüber in Literatur und Philosophie, studierte beide Fächer vier Jahre lang an der Uni.«

»Und bist du fündig geworden?«, frage ich und überreiche Antoine die honigtriefende Wabe wie ein erfolgreich herausoperiertes Organ.

»Schön! Da waren die Kleinen aber fleißig! Ich werde später ein bisschen Honig für den non-marché herausnehmen. Den Rest behalten die Bienen, damit ich nicht zufüttern muss.« Er nimmt meine Hand und hält die Wabe darüber. Einige Tropfen Honig sammeln sich in meiner Handfläche. »Probier mal!« Ich schlecke vom süßen Nektar, während Antoine den Rahmen zurück in das Bienenhaus steckt. »Komm mit! Ich will dir deine Fragen mit mehr Ruhe beantworten!«, ruft er, zieht sich die Schutzhaube vom Kopf und lässt sich rücklings ins hohe Gras fallen. Ich tue es ihm nach.

»Ob ich fündig geworden bin … Nun ja, jetzt schon. Damals noch nicht. Ich habe zwar viele Antworten auf das Warum und auch einige auf das Wie gefunden. Aber in den Büchern standen eben nur Theorien. Das Wissen allein konnte die Leere nicht füllen, das war mir schnell klar. Nur das Erleben würde mir helfen. Also brach ich mein Studium ab und begann eine Schreinerlehre.«

Antoine hält kurz inne, klemmt sich einen Grashalm zwischen die Zähne und sagt dann: »Mein Gedanke hinter der Ausbildung war: Ich musste anfangen, wieder in direkten Kontakt zu treten mit dem, was mich umgibt. Und das Schreinern war der erste Schritt. Später kamen noch Permakultur und hier in der ZAD die Imkerei und das Bäckerhandwerk dazu.«

»Was haben Schreinern und Bäckerhandwerk mit direktem Kontakt zu tun? Wie meinst du das?«

Doch Antoine blickt auf seine Uhr und springt auf. »Nimm’s mir nicht übel, aber ich erklär’s dir später. Um drei wollte ich Amalia in der Bäckerei helfen. Komm mit! Nichts geht über frisches Holzofenbrot!«

Wir legen unsere Schutzkleidung in der Imkerhütte ab, ich schwinge mich auf Antoines rostiges Fahrrad und er sich hinten auf den Gepäckträger. Wackelig geht’s über den schmalen Pfad durch den Wald bis zur geteerten Hauptstraße, wir fahren am großen Gemeinschaftsgarten vorbei und an der ZAD-Bibliothek. Nach zehn Minuten bleiben wir vor einem alten Steinhaus stehen. »Et voilà! Die Bäckerei«, ruft Antoine, steigt vom Gepäckträger und sagt: »Merci pour le trajet en taxi!«

»Mit Vergnügen«, sage ich mit hoher Stimme und füge dann mit gespielter Empörung hinzu: »Und nun her mit der versprochenen Bezahlung! Das frische Brot, bitte!«

»Oh, lá, lá! Dann komm mal mit, bevor ich noch in Schwierigkeiten gerate!« Antoine lacht und zieht mich an der Hand in die Richtung, aus der der köstliche Duft kommt. Die Holztür an dem kleinen Hinterhaus knarrt, und von innen schlägt mir eine Hitze entgegen, dass ich kurz taumle. Als sich meine Augen an das Zwielicht in dem verrauchten Raum gewöhnt haben, sehe ich Amalia. Sie steht mit nacktem Oberkörper und leuchtender Kopflampe vor dem riesigen Steinofen. Ihre Haare sind auf dem Kopf zu einem Knäuel festgebunden, der Rücken glänzt im Schein des Feuers. Sie strahlt eine Stärke und Gelassenheit aus, die mich fast ein zweites Mal umhaut. »Hey! Ihr habt euch also gefunden, sehr gut. Verdammt, ist das heiß hier drin!« Mit dem Oberarm wischt sie sich eine Haarsträhne von der schweißnassen Stirn, holt zwei Brotschieber und einen großen Korb aus der Ecke und drückt sie uns in die Hand. »Ihr kommt genau richtig!« Antoine und sie heben die Brote aus dem Ofen, während ich die Laibe in den Korb schichte.

»Und?«, fragt Antoine plötzlich. »Spürst du die Antwort auf deine Frage nicht selbst?«

Ich bin schon längst in andere Gedanken versunken und brauche einen Moment, um das Gespräch aus meiner Erinnerung zu holen. »Hmmm«, sage ich langsam und fühle in mich hinein. »Na ja, mir ist heiß, aber ich fühle mich glücklich, hier mit euch zu sein, und das Wasser läuft mir im Mund zusammen beim Gedanken, in eines dieser knusprigen Brote zu beißen.«

»Da hast du’s! Du hast eine Beziehung zu dem hergestellt, was dich umgibt. Das Brot, das du essen wirst, hat plötzlich eine Geschichte, es ist lebendig. Wenn du zu Hause hineinbeißt, werden dich unser Lachen, der Geruch dieser Stube und die Hitze des Feuers das ganze Abendessen lang begleiten. Wenigstens dieses Brot wurde aus der Anonymität herausgerissen, die sich in jeden Winkel unseres Daseins gefressen hat.«

Die Brote liegen mittlerweile alle auf der mehligen Ablage in der Raummitte oder im Korb. Amalia nimmt eines, reißt ein Stück Kruste ab und hält es mir hin. »Probier mal, die sind himmlisch.«

Das ist definitiv nicht übertrieben! So lecker! Wir gehen raus an die frische Luft, Amalia zieht ein Messer aus ihrem Hosenbund und zaubert von irgendwo eine hausgemachte Brombeermarmelade herbei. Antoine erklärt unterdessen weiter: »Je mehr wir den Bezug zu der Welt wiederherstellen, in der wir leben und von der wir durch und durch abhängig sind, desto sinnhafter wird unser Dasein. So zumindest empfinde ich es. Ich sage nicht, dass die Lösung darin liegt, dass wir alle zu Selbstversorger:innen werden oder jeden Baum kennen müssen, den wir später vielleicht als Tisch vor uns stehen haben. Nein, ich sage lediglich, dass das Herausgelöstsein aus einem Gefüge, auf das wir komplett angewiesen sind, heute derartige Ausmaße angenommen hat, dass wir uns fremd, überflüssig und allein in dieser Welt fühlen. Und ich denke zwar, dass die Ursache für diesen Zustand weit darüber hinausgeht, aber der derzeitig herrschende Kapitalismus ist leider ein System, das diese Tendenzen reproduziert und sogar verstärkt. Der Kapitalismus macht alles zur Ware. Alles um uns herum inklusive uns selbst wird zu einem austauschbaren Objekt. Und das wiederum steht dem Leben als solchem diametral entgegen. Denn das Leben ist vielseitig und bunt, und jede Einzelheit ist unersetzlich für das Ganze – vor allem diese Marmelade!« Antoine lacht und leckt sich genüsslich die brombeerroten Finger ab.

Wir befestigen die vollen Brotkörbe auf den Fahrrädern von Amalia und Antoine und machen uns auf den Weg zum non-marché, Nicht-Markt. Er ist bereits in vollem Gange: Gemüse, Käse, Honig, Klamotten aus zweiter Hand, ein paar Messer aus der Schmiede und Bücher liegen auf Holztischen aus, dazwischen laufen und stehen Menschen mit Körben und Taschen, die tauschen, verschenken und lachen. Amalia und Antoine werden erwartungsvoll begrüßt. »Frisches Brot ist jedes Mal das absolute Highlight auf dem non-marché«, flüstert Amalia und zwinkert mir zu.

Um zu verstehen, warum dieses bunte Geschehen »Nicht-Markt« heißt, muss ich keine Detektivarbeit leisten. Am offensichtlichsten ist, dass es keine Kassen gibt, Geld ist also nicht im Spiel. Purer Tauschhandel scheint aber auch nicht stattzufinden, denn manchen Leuten wird etwas gegeben, ohne dass sie etwas – für mich Sichtbares – zurückgeben. »Schenkökonomie«, erklärt Amalia, während sie die Brote verteilt. »Hier stehen das Miteinander, Solidarität und das Wohl der Gemeinschaft im Vordergrund statt der Vorteil des Einzelnen.«

»Und hier gibt’s ein schönes Paradox«, ergänzt Antoine und macht eine bedeutungsvolle Kunstpause. »Denn das Wohl der Gemeinschaft ist in Wahrheit auch vorteilhaft für den Einzelnen!«

»Klingt gut, aber auch ziemlich idealistisch. Klappt das denn?«, frage ich etwas skeptisch.

»Immer besser. Die meisten von uns wissen, dass ein Umfeld, in dem der einzelne Mensch keine Angst um seine Existenz haben muss, quasi wie von selbst Menschen hervorbringt, die andere Werte haben. Und sind diese Werte, wie Menschlichkeit, Mitgefühl, Empathie, einmal verinnerlicht, braucht es auch keine von außen aufgezwungenen Regeln. Die würden nämlich das an der Schenkökonomie töten, was so schön an ihr ist: die ehrliche Freude daran, Gutes zu tun.«

Gerade will ich mehr darüber erfahren, als mir jemand von hinten die Augen zuhält. Ich befreie mich, fahre herum, ahne schon, wer es ist: »Jule!«

»Lisl!«, antwortet sie schelmisch und plappert sofort weiter: »Ist das toll hier! Wie war dein Tag? Ich hab uns in der Werkstatt ein Fahrrad gebaut. Damit können wir jetzt kreuz und quer durch die ZAD fahren!« Sie sprudelt vor Freude und zeigt stolz auf ein Objekt, das hinter ihr gegen eine Obstkiste gelehnt ist. Ich muss beim Anblick der zusammengeflickten rostigen Teile ein Lachen unterdrücken. Aber bevor ich etwas sagen kann, ist sie schon auf den Sattel gehüpft und dreht eine Vorführrunde.

Ich danke Amalia und Antoine für den inspirierenden Tag, verabschiede mich mit den in Frankreich obligatorischen Wangenküssen, klemme mir ein Brot unter den Arm und schwinge mich auf den Gepäckträger unseres neuen Gefährts. »Bis später!«, rufe ich winkend und verschwinde mit Jule hinter der nächsten Kurve.

»Heute Abend sind wir auf einem Bauernhof zum Abendessen eingeladen, dort können wir auf dem Dachboden schlafen!«, ruft Jule mir zu.

»Wie hast du das denn wieder organisiert?« Ich lache, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, die auch nicht kommt. Stattdessen höre ich nur ein paar glucksende Laute. Ach, Julietta, denke ich, strecke meine Arme und Beine von mir und rufe: »C’est la vie!«

Der Abend ist sommerwarm, rotweinredselig und so köstlich wie ein knuspriges Baguette mit Kirschmarmelade. Im wild gewachsenen Garten des alten Bauernhofanwesens wurde ein langer Tisch aufgestellt. Efeublätter an der alten Steinfassade rascheln, Hühner laufen gackernd über den Hof, zwei Kinder spielen Fangen. Jemand hat heute Geburtstag, aber in dem Gewusel aus neuen Gesichtern habe ich komplett den Überblick verloren. Ich fließe einfach mit, spreche dank des Merlot sogar tadelloses Französisch – bilde ich mir zumindest ein – und genieße das Gefühl, in der Welt zu Hause zu sein.

Die Tage fliegen. Sie sind geprägt von geselligen Abenden im Kerzenschein, skurrilen Geschichten, mal sonderbaren, mal herzlichen und immer prägenden Begegnungen. Von Nachmittagen mit hitzigen Diskussionen und inspirierenden Einblicken in das Leben gewöhnlicher und ungewöhnlicher Menschen. Von lehrreichen Erfahrungen wie dem gemeinschaftlichen Bauen von Hütten und Werkstätten, dem Backen von Brot, dem Ernten von Honig. Vom Faulenzen im Gras, dem Zählen von Wolken, Brombeerschlachten und nudistischen Fahrradtouren. Klar, nicht alle Tage sind rosarot, auch hier gibt es wie überall Konflikte, Ärgernisse und Probleme. Die Frage aber, die wir zu stellen lernen, ist nicht, wie sie aus der Welt zu schaffen sind, sondern wie wir mit ihnen umgehen.

Und plötzlich kommt er doch, der Tag des Abschieds. Der Ruf aller Nomaden, der von irgendwoher klingt: »Es ist an der Zeit weiterzuziehen!«

Als wir in entgegengesetzter Richtung über die Straße laufen, über die wir vor zwei Wochen gekommen sind, denke ich an Leen, eine junge Frau, bei der wir die vergangenen Tage gewohnt haben. Am letzten Abend sagte sie: »Es mag sein, dass unsere Träume verspottet, unsere Anstrengungen als naiv und weltfremd belächelt werden. Die Welt mag uns für inkompetent, verrückt oder unverantwortlich halten. Nun, wenn es genau diese Eigenschaften braucht, um an eine Welt zu glauben, die schöner ist als diese, dann werden wir uns wohl niemals ändern. Denn wir sind eine Armee der Träumer und deshalb unbesiegbar!«

Aus Ruinen entsteht eine neue Welt

Spanien | August bis September 2017

Julia

Das mittelalterlich anmutende Städtchen Benabarre liegt in dämmrigem Abendlicht. Wir sind inzwischen in Spanien angekommen und wollen von hier aus ein Bergdorf in den südlichen Pyrenäen finden, das in den 1960er-Jahren verlassen und vor ein paar Jahren als Kommune wieder aufgebaut wurde. Da wir keinen Schimmer haben, wie wir den Weg nach Finestras finden sollen, steuern wir eine Bar im Stadtzentrum an.

Tatsächlich treffen wir dort auf Jorge, der sein ganzes Leben in Benabarre verbracht hat und uns erzählt, dass es in den Bergen keine Gemeinschaft mehr gebe. Mit großen Augen schauen Lisa und ich uns verwirrt an. Erst vor ein paar Tagen haben wir uns die Beschreibung der Gemeinschaft im Internet durchgelesen. Dort schreibt die Gruppe, dass sie seit drei Jahren im Dorf lebe, und nun behauptet Jorge, Finestras sei nur noch ein Berg mit zerfallenen Ruinen. Wir werden es wohl selbst herausfinden müssen.

Am nächsten Morgen sind wir noch vor Sonnenaufgang wach, um die kühlen Morgenstunden für unsere Wanderung zu nutzen. Schnell wird uns klar, dass wir die Kraft der spanischen Sonne ziemlich unterschätzt haben. Als Anhalterinnen an der Straße zu stehen ist eine Sache, aber mit voll beladenen Rucksäcken durch die Berge zu wandern eine ganz andere. »Von wegen kühle Morgenstunden«, grummle ich vor mich hin. Es gibt kaum Schatten, der Weg ist von Felsen und vertrockneten Bäumen gesäumt, und mit jeder Stunde steigt die Temperatur um gefühlte zehn Grad. »Dieser höllische Rucksack. Der war noch nie so schwer wie heute«, schimpfe ich. Es fühlt sich an, als wollte er mich zu Boden ziehen. »Gleich kippe ich nach hinten um, wie eine gestrandete Schildkröte, die nur noch mit den Beinen in der Luft herumzappeln kann!« Lisa muss lachen, stimmt mir aber zu: »Es ist echt megaheiß. Ich hoffe, wir kommen bald an einer Quelle vorbei.«

Doch sämtliche in unserer Karte eingezeichneten Quellen entpuppen sich als schlammige Pfützen, in denen sich ein paar Mücken tummeln. Es folgen fünf zähe und schleppende Stunden, in denen wir jede Quelle ablaufen und sich uns immer wieder dasselbe Bild präsentiert: ausgetrocknete Pfützen, trockene Steine. Hinter jeder Kurve hoffen wir, endlich die Ruinen des Dorfes zu sehen, doch sie wollen sich einfach nicht zeigen.

Dann endlich durchbricht Lisas Stimme meine Lethargie: »Ich glaube, wir sind da!« In der letzten Stunde habe ich nur apathisch auf den Boden geschaut und meine Füße beim Gehen beobachtet. Dabei kamen mir die Worte von Straßenkehrer Beppo aus Michael Endes »Momo« in den Kopf: »Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude.«

Als ich nun den Kopf hebe, sehe ich eine Ansammlung von Steinhäusern vor mir, und nur wenige Minuten später erreichen wir den Ortseingang. Häuserruinen, die mit Sträuchern und Efeu bewachsen sind, tun sich vor uns auf. Es ist totenstill. Nicht einmal der Wind weht.

Doch am anderen Ende des Dorfes sehen wir Rauch aufsteigen. Wir folgen den Schwaden und entdecken ein Paar, das es sich an einem kleinen Tisch gemütlich gemacht hat und auf einem Feuer Würstchen brät. Sie begrüßen uns herzlich und versorgen uns mit eisgekühlten Getränken. Wir können unser Glück kaum fassen und bedanken uns mit unzähligen »Muchas gracias«. Unser Spanisch ist noch sehr holprig, trotzdem versuche ich, mit einem Mix aus Italienisch und einzelnen spanischen Wörtern mit den beiden ins Gespräch zu kommen. Angelina kann ein bisschen English, und so flicken wir die spanischen, englischen und italienischen Wörter zu Patchworksätzen zusammen. Sie erzählen uns, dass sie jedes Jahr für drei Wochen nach Finestras kommen, und bestätigen, dass es hier keine Gemeinschaft mehr gibt. »Vor ein paar Jahren kam eine Gruppe junger Deutscher her und versuchte, dem verlassenen Dorf Leben einzuhauchen. Sie haben einen Garten gepflanzt, Wasserrohre verlegt und ein paar Häuser aufgebaut. Leider ist das Projekt gescheitert, und sie verließen Finestras wieder«, erzählt Angelina. »Wer aber immer noch da ist, ist Padrona. Sie ist hier aufgewachsen und lebt im Dorfzentrum in ihrem Elternhaus. Geht sie doch mal besuchen«, schlägt Jorge vor.

Wir können kaum glauben, dass zwischen diesen Ruinen noch jemand leben soll, machen uns aber trotzdem auf den Weg. Die Natur holt sich den Ort langsam zurück, in ein paar Jahren wird wahrscheinlich kaum mehr etwas zu sehen sein. Padrona hingegen erblicken wir schon von Weitem – die alte Frau erinnert mit ihren weißen Haaren an eine Geistergestalt, wie sie vor ihrem Haus sitzt und mit behäbigen Bewegungen rote Pfirsiche häutet. Sie trägt ein blaues Kleid mit kurzen Ärmeln, ihre Haare sind zu einem Dutt zusammengesteckt.

Als wir uns nach einer kurzen Begrüßung zu ihr setzen, beginnt sie zu erzählen. Die ehemaligen Bewohner:innen mussten den Ort verlassen, weil 1960 unten im Tal ein großer Staudamm gebaut wurde. Acker und Weideland wurden geflutet, und die Menschen verloren ihre Lebensgrundlage. Die meisten siedelten in die Städte oder in andere Dörfer um, in denen Landwirtschaft noch möglich war. Padrona ist jedoch geblieben. »Finestras ist mein pueblito, hier habe ich mein ganzes Leben verbracht, und hier will ich auch sterben«, sagt sie mit ruhiger Stimme.

In Spanien gibt es mehrere Hundert Dörfer mit einer ähnlichen Geschichte. Während der industriellen Revolution gingen viele Menschen aus den Dörfern in die Städte. Später zwangen der Bau von Staudämmen unter dem Franco-Regime und die zunehmend unrentabler werdende Landarbeit die Menschen zur Abwanderung in urbane Gegenden. In den späten 1980er-Jahren entstand dann eine Bewegung, die die Dörfer wiederbeleben wollte. Viele Gemeinschaften und Kommunen gründeten sich. Die wollen wir hier in den Pyrenäen finden.

Da es in Finestras leider keine mehr gibt, ziehen wir nach zwei Tagen weiter. Beim Trampen lernen wir ein paar Tage später Eduardo kennen, einen aufgeweckten Spanier, der Mitbegründer der Gruppe Colectivo Colores war. Während der Fahrt erzählt er mit leuchtenden Augen von den alten Tagen und den spanischen Geisterdörfern in den Pyrenäen. »Unser Kollektiv bestand aus 60 Menschen. Wir wollten das Dorf Sasé im Valle de la Solana 1996 wieder zum Leben erwecken. In dem Tal gibt es etwa 15 leer stehende Dörfer. Sie wurden in den 1960er-Jahren aufgegeben, als der Bau des Janovás-Stausees geplant wurde. Um Erdrutsche zu verhindern, beschloss das Franco-Regime, auf dem Ackerland Kiefern zu pflanzen, weshalb die Menschen ihren Lebensunterhalt anderswo sichern mussten und die Siedlungen verließen.« Durch seine Erzählungen neugierig geworden, entscheiden wir uns, ins Valle de la Solana zu trampen und Sasé zu besuchen.

Still und gespenstisch zeichnen sich die Silhouetten der Ruinen am Horizont ab. Der Wind rauscht leise durch die Blätter, Grillen zirpen ihr endloses Lied. Wie in Finestras hören wir auch hier kein Lachen, keine Stimmen, keine Geräusche, die auf die Anwesenheit von Menschen hinweisen würden – bis uns plötzlich ein fürchterliches Bellen aus der Stille reißt. Zwei Hunde stehen mitten auf dem Weg und knurren uns zähnefletschend und mit aufgestellten Nackenhaaren an. Nachdem wir sie zum Glück mit ein paar sanften Worten beruhigen konnten, folgen sie uns auf Schritt und Tritt bei unserem Erkundungsrundgang durch das kleine Bergdorf. Unterwegs begegnen wir auch Katzen, Hühnern, Eseln, Pferden – aber Menschen sind weit und breit nicht zu sehen. »Ist das hier die gelebte Utopie der Tiere?«, fragt Lisa verwundert. »Genau, das ist Orwells Farm der Tiere«, scherze ich. Dann finden wir hinter einem alten Eichenbaum versteckt doch noch ein kleines Haus, das bewohnt scheint. Vorsichtig schiebe ich das rostige Gitter zur Seite, welches als Gartentor dient. Auch die Haustür ist nicht verschlossen. Mit lauter Stimme rufen wir »holaaa« in die Dunkelheit hinein. Keine Reaktion.

In der Hoffnung, dass die Bewohner:innen am Abend zurückkommen werden, machen wir in der Nähe ein kleines Feuer, um unser Abendessen zuzubereiten. Kaum haben wir unsere Schlafsäcke aus dem Rucksack gekramt, kündigt lautes Motorgeräusch die Ankunft eines Autos an. Gespannt blicken wir in Richtung der Scheinwerfer, die die Dunkelheit durchbrechen und uns grell entgegenleuchten. Ein alter Geländewagen quält sich langsam über die holprige Straße. Der Fahrer, Mitte 40, mit langen Dreadlocks, steigt aus, begrüßt uns freundlich und stellt sich als Pepé vor. Als wir ihm erklären, dass wir mit einer Gemeinschaft von knapp 30 Leuten gerechnet hätten, lacht er laut auf. »Das ist lange her. Heute leben hier nur noch wenige Menschen. Momentan vielleicht drei oder vier«, lässt er uns wissen. »Wir haben das Dorf 1996 besetzt und ihm neues Leben eingehaucht. Das war ein buntes Treiben damals. Hier gab es weder Wasser noch Strom, also haben wir kilometerlange Schläuche verlegt, um das Wasser aus den Quellen zu uns zu leiten. Viele Menschen haben sich inspiriert gefühlt, weitere Dörfer zu besetzen. Eine unglaubliche Zeit. Kaum ein Jahr später kam aber die Polizei und hat alle geräumt.«

Am nächsten Morgen versuchen wir, mehr über die Geschichte des Dorfes zu erfahren. Doch schnell lässt Pepé uns spüren, dass er die Einsamkeit hier oben genießt und genug von Leuten hat, die dem »Mythos Sasé« hinterherjagen.

Also machen wir uns wieder auf den Weg. Trampen durch die Pyrenäen, vorbei an azurblauen Flüssen, imposanten Steinformationen und kleinen Dörfern. Am Abend schlagen wir unser Zelt in der Natur auf und genießen die sternenklaren, lauwarmen Nächte. Irgendwann hören wir von Artaso, einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Huesca, das von jungen Leuten bewohnt wird. Also beschließen wir kurzerhand, dort vorbeizuschauen.

Als wir ankommen, ist niemand zu sehen, aber aus dem großen Haus in der Mitte des Platzes schallt leise Musik. Wir hören Stimmen, die hinten aus dem Wald kommen, und den Ruf einer Frau: »Vamoooos, fuerza!« Ich stupse Lisa an, und wir legen unsere Rucksäcke vor dem Haupthaus ab, bevor wir dem Klang der Stimmen folgen. Hinterm Haus ziehen drei Menschen einen Baumstamm an einem geknoteten Seil aus dem Wald. Schweißperlen glänzen auf ihren Gesichtern, der Stamm ist etwa zehn Meter lang und sieht sehr schwer aus. Entschlossen laufen wir zu der Gruppe und packen mit an. »Ihr kommt ja genau im richtigen Moment«, scherzt Hugo. »Der muss hinten zur Baustelle gezogen werden.«

Hugo lebt seit ein paar Jahren hier, wie er uns nach getaner Arbeit erzählt, und baut gerade mit seiner Partnerin eine alte Ruine wieder auf, weil sie bald ein Baby bekommen werden. »Das Kleine soll es warm und gemütlich haben«, sagt er mit einem verträumten Lächeln. Die Ruinen nutzen sie als Basis und möchten ein zweistöckiges Haus daraufsetzen. Der große Baumstamm wird als Querbalken für die zweite Etage dienen. »Wir benutzen nur natürliche Materialien. Steine, Holz, Lehm, Stroh und Pferdemist. Wir müssen noch drei weitere Stämme aus dem Wald ziehen. Habt ihr Lust zu helfen?«, fragt Hugo. »Sí, claro«, sage ich, und Lisa nickt zustimmend. Wir reihen uns ein und ziehen gemeinsam mit den anderen am Seil. Es ist tatsächlich sehr mühsam, aber mit vereinten Kräften ist alles möglich. Langsam, Schritt für Schritt, schleifen wir die schweren Stämme über den Waldboden zur Baustelle.

Die Sonne verschwindet schon fast hinter den Bergen, als Rachel mit ein paar Flaschen Bier kommt, die sie gerade frisch aus dem Brunnen – dem Kühlschrank der Gemeinschaft – geangelt hat. Erschöpft und glücklich genießen wir das kalte Getränk und schauen zufrieden auf unser Tagewerk. Die Gruppe gibt uns das Gefühl, als würden wir uns schon lange kennen, und unsere Ankunft scheint wie selbstverständlich, als hätten alle mit uns gerechnet. Die Frage, ob wir über Nacht bleiben wollen, wird gar nicht erst gestellt. »Habt ihr ein Zelt dabei? Sonst könnt ihr gern oben im Gemeinschaftsraum schlafen«, bietet Hugo uns an.

Die Tür zum Gemeinschaftshaus knarrt laut, als wir sie öffnen. Die Wände im Flur sind bunt bemalt mit Blumen, Feen und allerlei Mustern. Neben der Couch hängen Gitarren, Trommeln und Flöten. Das einstige Schulhaus ist das einzige Gebäude, das intakt geblieben ist. Die ehemalige Siedlung bestand aus sieben Häusern, die inzwischen alle zu Ruinen zerfallen sind. Auch die Reste einer kleinen Kirche sind noch zu sehen.

Kaum eingetreten, steigt uns der Geruch von frisch gekochtem Gemüseeintopf in die Nase, der durch das ganze Haus zieht. In der Küche treffen wir auf Monchi, der das gemeinsame Abendessen zubereitet. »Draußen hängt eine große Glocke. Kannst du damit mal richtig Krach machen, damit alle wissen, dass das Essen fertig ist?«, bittet er mich. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen!

Ein paar Minuten später sitzen alle um den großen, alten Holztisch und löffeln die warme Suppe.

»Kommen viele Leute hier vorbei?«, frage ich neugierig in die Runde.

»Viele sind es nicht, aber es kommen immer mal wieder welche. Wir leben hier nach dem Prinzip ›Alle sind willkommen‹. Das heißt, es gibt eine feste Gruppe, die schon seit ein paar Jahren da ist, und dann kommen andere vorbei, die eine kurze Zeit bleiben«, erzählt Hugo. Momentan sind acht Menschen in Artaso, die nun mit uns am Tisch sitzen: Hugo, Manu, Manolo, Chris, Rachel, Theo, Felipe und Monchi. Alle haben ihren eigenen Rückzugsort, aber wenn die Glocke geläutet wird, kommen sie im großen Haus zu den Mahlzeiten oder zu anderen Gemeinschaftsaktivitäten zusammen.

Hugo, der gerade das Haus baut und im Moment im Bus lebt, ist ein angenehm herzlicher Mensch und strahlt Ruhe und Ausgeglichenheit aus. Seine Philosophie ist, dass er keinem Wesen auf dieser Erde Leid antun möchte. Rachel ist eine Freundin von ihm und für ein paar Tage zu Besuch. Chris, die lange gereist ist und in Artaso ihre große Liebe und ein neues Zuhause gefunden hat, wohnt mit Manu in einer Jurte. Manus Papa Manolo ist vor zwei Jahren in die Gemeinschaft gezogen, nachdem er durch einen Unfall arbeitsunfähig geworden war und Schwierigkeiten bekommen hatte, seinen Alltag allein zu bewältigen. Theo reist seit ein paar Monaten durch Spanien und lebt nun schon eine ganze Weile in Artaso. Felipe, der sein ganzes Leben lang unterwegs war und in Artaso seine Freiheit gefunden hat, kam vor ein paar Jahren mit seinen zwei Maultieren und baut nun ein Holzhaus für den Winter.

»Wir sind anarchistisch organisiert und verstehen uns als offene und dynamische Gemeinschaft. Artaso ist ein Ort, an dem sich jeder Mensch frei entfalten und mitgestalten kann«, erklärt Rachel.

Neugierig frage ich nach: »Was bedeutet das denn konkret für euch?«

Manu antwortet auf meine Nachfrage mit leuchtenden Augen: »Das bedeutet, dass wir hierarchiefrei organisiert und davon überzeugt sind, dass jeder Mensch eine Fähigkeit hat, die er in die Gemeinschaft einbringen kann. Die Grundlage dafür ist, dass wir Entscheidungen im Konsens treffen und Freiheit und Selbstbestimmung anstreben. In der Gesellschaft wird Anarchie oft mit Chaos und Zerstörung gleichgesetzt, aber eigentlich geht es um Autonomie, Selbstbestimmung und Solidarität.«

»Hobbes’ Aussage, dass es ohne Staat einen Kampf aller gegen alle geben würde, halte ich für falsch«, fügt Rachel hinzu. »Und gleichzeitig wundert es mich nicht, welche Richtung unsere Gesellschaft eingeschlagen hat, wenn sie sich diese Theorie als Basis nimmt. Kropotkin hat ein Buch über die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Pflanzenwelt verfasst und stellt fest, dass es zwischen Tieren, die zur selben Art gehören, keinen erbitterten Kampf um Existenzmittel gibt, sondern dass Kooperation viel wichtiger für das Überleben einer Spezies ist.«

Hugo nickt begeistert. »Genau, die Philosophie der Anarchie ist es, eine Gesellschaft zu bilden, in der die Ausbeutung und die Herrschaft des Menschen über den Menschen nicht mehr möglich ist, wo alles, was zum Leben, zur Entwicklung und zur Arbeit notwendig ist, allen Menschen zugänglich sein wird, wo alle nach ihrem Wollen und Können an der Organisation des gesellschaftlichen Lebens mitwirken.«