Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

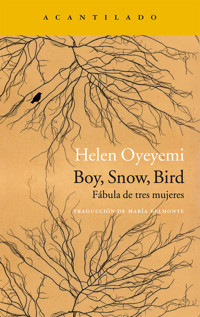

- Herausgeber: Acantilado

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Harriet Lee puede parecer a sus vecinos la típica madre trabajadora, y su hija Perdita la no menos típica colegiala británica, pero hay indicios de que no son tan normales como ellas creen. Para empezar, Harriet hace un pan de jengibre muy especial, que quizá no parezca nada del otro mundo a los londinenses, pero es muy popular en Druhástrana, la lejana tierra—según muchas fuentes inexistente—donde vivió hasta su primera juventud junto a su carismática amiga Gretel Kercheval, una figura que tuvo algo que ver en todo lo que ocurrió—bueno y malo— a Harriet desde niña. No obstante, sólo décadas más tarde, cuando una Perdita ya adolescente se proponga reencontrar a esta amiga de su madre, descubriremos la verdadera historia de Harriet. Inspirada por la tradicional presencia del pan de jengibre en las fábulas infantiles, Helen Oyeyemi nos invita a saborear esta deliciosa historia de una gran familia cuya herencia es una receta. Un relato sorprendente y un auténtico festín para el lector. «La autora de la imprescindible El señor Fox –háganse un favor y léanla, no van a olvidarla– ha vuelto con Pan de jengibre para darle una vuelta posmoderna a Hansel y Gretel, o las bambalinas de un cuento en el que los personajes secundarios, por una vez, se vuelven el único principal». Laura Fernández, El Periódico «Estamos ante una autora de imaginación exuberante que entiende la narración como un juego sofisticado de reglas subvertibles. Pan de jengibre es una búsqueda familiar y también un cuento de terror, una especie de fiesta loca y privada y una constante fábula política. Son muchas las virtudes que distinguen a Helen Oyeyemi, pero hay una que se impone sobre el resto: es una narradora verdaderamente original». Pablo Martínez Zarracina, El Correo «Nada te prepara para la experiencia de leer a Oyeyemi. No hay llave que abra su literatura, pero en ello radica su embrujo». Antonio Lozano, El País «La obra de Helen Oyeyemi es un laboratorio donde los cuentos clásicos, la memoria personal y las obsesiones contemporáneas se mezclan en fórmulas nuevas y fascinantes. Desde que empezó a publicar, la crítica ha coincidido en señalarla como una de las voces más singulares de la narrativa inglesa contemporánea». Marianne Échiré, FanFan «Helen Oyeyemi ha vuelto a demostrar que se puede escribir desde el asombro, la confusión y el desconcierto, y que eso, lejos de ser un defecto, es una virtud radical. En tiempos donde todo quiere explicarse, ordenarse y venderse como experiencia segura, ella nos recuerda que la literatura sigue siendo, ante todo, un arte del misterio». Violant Muñoz Genovés, Globatium «La novela se disfruta como una experiencia estética a través de la cual uno se desliza sin hacerse demasiadas preguntas». Andre Quispe, El Diario Vasco «Como los mejores textos de Lewis Carroll, Pan de jengibre se experimenta como un sueño febril, lleno de imágenes imposibles y giros imprevistos, pero amparado en ese confort que uno encuentra siempre en los cuentos de hadas». Darío Luque, Anika entre libros

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HELEN OYEYEMI

PAN DE JENGIBRE

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS

DE MARÍA BELMONTE

ACANTILADO

BARCELONA 2025

CONTENIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Agradecimientos

Para Ella.

Rara vez concuerda el final con el principio.

Sir Gawain y el Caballero Verde

[trad. Francisco Torres Oliver].

1

El pan de jengibre de Harriet Lee no es de los que reconfortan el ánimo. No está horneado con nostalgia ni te hace rememorar los caprichos inocentes y los tiempos felices de la infancia. No es en absoluto un pan sencillo, ni está apelmazado.

Si Harriet quiere ganarse tu simpatía o teme caerte mal, se presentará en tu casa con una vieja lata de galletas llena de pan de jengibre para luego retirarse sonriendo y asintiendo con la cabeza mientras te pide que se la devuelvas cuando te vaya bien. No finge esperar que lo disfrutes, porque sabe que lo harás. Quizá creas que no te gusta el pan de jengibre, pero eso es porque todavía no has probado el suyo. Si llevas una dieta baja en hidratos de carbono, usará harina de almendras o de coco, y si tienes alergia al gluten, no tendrá problema en recurrir a la harina de trigo sarraceno o de mijo.

Un entusiasta de este dulce le dijo una vez a Harriet que su pan de jengibre sabía a venganza.

—Es como zamparse el corazón de alguien que hirió a tu amada y creyó que iba a irse de rositas—le aseguró, antes de proseguir—: Ese corazón, finamente molido y aderezado con pimienta, sal, especias y sirope de azufre, como si la cantidad justa de miel se hubiera flambeado e incorporado a la masa junto con la cuchara derretida. ¡Eres una artista! Gracias, me has arruinado la vida para siempre.

—No hay de qué—respondió Harriet.

Prepara dos clases de pan de jengibre: una que se hace añicos al morderla y otra en la que se pueden hincar los dientes. Ambos son dulces oscuros, consistentes, y tienen toda la pinta de indigestos. Pero tanto da; todo lo que uno come se convierte en un auténtico mejunje tras masticarlo. A veces Harriet afirma haber aprendido a hacer pan de jengibre observando a su madre, que seguía una receta familiar; lo cual es cierto, aunque puede que exagere un poco para hacer el recuerdo más amable. En realidad, Margot, la madre de Harriet, detesta el pan de jengibre. Lo que hacía era plantarse junto al cuenco y remover la mezcla con el puño férreo de un pugilista.

De mirada inocente, Harriet Araminta Lee tiene poco en común con el pan de jengibre que cocina. Si posee un aura, es de color pastel. A sus treinta y cuatro años, va siempre bastante peripuesta y se pone guantes al subirse las medias para evitar que se hagan carreras. Tiene un ligero acento druhastraniano que trata de disimular para no resultar exótica y no le gusta su sonrisa. Para ser precisos, no le gusta lo forzada que parece su sonrisa en las fotografías, así que no sonríe. Pero tampoco consigue mostrarse seria sin resultar antipática, de manera que alterna entre dos expresiones: una que describe como «atenta» y otra más bien «complaciente», aunque ella es la única capaz de diferenciarlas. Dado que su nombre es muy común, ha conocido a otras Harriet Lee, Harriet Leigh y Harriet Li. En conjunto, Harriet Leigh/Li/Lee es cabezota, pusilánime, susceptible y sorprendentemente directa, hedonista y autoritaria. Ha conocido a una Harriet Lee que es empleada de correos de día y monologuista por la noche, y a una Harriet Li psicoanalista. Ha conocido a Harriet Lee, princesa de Essex, a Harriet Leigh, oficial de la marina, y a Harriet Li, una dependienta tan maleducada que te quedabas con su nombre para poder poner una reclamación. Lo único que Harriet cree aportar a la marca Harriet Li/Leigh/Lee es una rotunda sinceridad. Su pan de jengibre dura y perdura, sobreviviendo a otros regalos más refinados. Las flores se marchitan y pierden pétalos mustios, el moho verdiblanco prolifera en las trufas de chocolate, y mientras tanto el pan de jengibre de Harriet aguanta en su lata, no más tentador que el primer día, pero tampoco menos.

La receta de pan de jengibre proviene del lado paterno de la familia de Harriet. Es de la herencia de la mujer que se convirtió en trastatarabuela de Harriet Lee tras salvarle la vida a su trastatarabuelo. En aquellos tiempos existía una cláusula de clemencia para aquellos que estaban a punto de ser ejecutados públicamente. Antes de hacerte subir al patíbulo, el verdugo tenía la oportunidad de hacer de casamentero: «¿Alguno de los presentes desea tomar a esta escoria en matrimonio?» (o lo que fuera que se dijera entonces). El matrimonio tenía el don de purificar, de redimir. Bastaba que alguien entre el público diera un paso al frente y se comprometiera a hacerse cargo de tu rehabilitación. No era frecuente, pero sucedía, y esas dos personas se casaban inmediatamente antes de que ninguno pudiera cambiar de opinión.

Eran muchos los que consideraban las ejecuciones públicas una cuestión moral, casi espiritual, como un gesto encaminado a alcanzar una especie de equilibrio. Para otros eran un mero espectáculo, pero debido a la cláusula de clemencia, las ejecuciones públicas habían ejercido un papel en la vida de la trastatarabuela de Harriet que no distaba mucho del de las citas a ciegas y las citas rápidas de nuestros días. Habían ampliado el abanico de posibilidades de una mujer pragmática con las ideas claras. Durante las cinco ejecuciones anteriores, la trastatarabuela había obedecido a su instinto y había guardado silencio. Pero aquel día, tras acercarse lo máximo posible al patíbulo, se encontró junto a alguien en medio de la multitud que, entre sollozo y sollozo, se llevaba un elegante pañuelo a la cara, cosa que le llamó la atención, puesto que la mujer en cuestión no derramaba lágrima alguna. A la trastatarabuela también le pareció curioso que su vecina no dejara de hacer señas con la mano al reo a punto de ser ejecutado, a las que éste respondía con auténticas lágrimas. El réprobo harapiento y la dama vestida de seda. Y mientras leían en alto la larga lista de crímenes del condenado, la trastatarabuela concluyó que, si bien la violencia había sido una consecuencia inevitable de sus actos, los habría motivado la avaricia. Así que, tras observar a la dama vestida de seda, que escuchaba cabizbaja cubriéndose la cara con el pañuelo para ocultar lo que sin duda era una sonrisa, la trastatarabuela volvió a mirar al réprobo harapiento y se despidió de él en silencio. Pensó que no dejaba de ser un consuelo que un infeliz como aquél muriera joven, dado que meter la pata constantemente termina por minar la moral de cualquiera.

Sin embargo, cuando le pidieron que pronunciara sus últimas palabras, el trastatarabuelo afirmó que no se arrepentía de nada. Le temblaba tanto la voz que le llevó varios intentos hacerse entender. ¡Qué pésimo mentiroso! Fue entonces cuando la trastatarabuela se ofreció a casarse con él.

El relato familiar sostiene que la mujer pragmática y el hombre demasiado inocente para este mundo se llevaron a las mil maravillas. Él era muy paciente y a ella no le faltaba firmeza, pero no tenían nada que envidiarse en osadía, de manera que los límites de su relación se marcaron naturalmente. Se hicieron cargo de una granja, cultivaron cereales para el dueño de la finca y vivieron a merced de un clima que tanto podía mostrar una asombrosa benevolencia durante tres o cuatro años seguidos como cobrársela de un día para el otro, cuarteando, inundando y cubriendo la tierra de escarcha, o atenazando el sustrato con una mano oscura que estrangulaba todo cultivo de raíz. La abundancia de una buena cosecha llenaba a la familia de regocijo e inquietud, sometiéndola a la premura devastadora de quien amasa un tesoro perecedero, mientras que, durante las vacas flacas, evitaban tanto las plegarias como la provocación. Tras largas conversaciones, habían llegado a la conclusión de que la naturaleza era una entidad cruel o enloquecida a la que preferían no exhortar y, simplemente, se limitaban a no ofender. La suya fue una unión muy fecunda, de manera que siempre eran unos quince, incluyendo a los hijos que o bien estaban en camino o bien pronto los dejarían. El pan de jengibre fue una de las comidas habituales de los años de vacas flacas, y es digna de destacar porque, a diferencia de otras recetas típicas de períodos de escasez, no sólo pretendía aprovechar al máximo los ingredientes—por indigesto que fuera el resultado—, sino que era realmente deliciosa. El centeno contaminado por cornezuelo era el último recurso alimenticio de la familia y el riesgo de consumirlo era tan grande que la trastatarabuela se las veía y deseaba para mitigarlo. Por ello recurría a aquellos preciados ingredientes que daban sazón a la receta: canela, nuez moscada, clavo y, por último pero no menos importante, jengibre. La ingesta de ese dulce podía provocar sudoración profusa, hinchazón, así como un dolor intenso y gangrena en las extremidades. Sin embargo, con frecuencia no era el caso: el enérgico tamizado al que era sometido el grano eliminaba la cantidad suficiente de cornezuelo para hacer de ésta una comida normal y no la última cena. Sea como fuere, al comer pan de jengibre uno corría el riesgo con gusto en lugar de con resignación.

Esa capacidad de sustraerse temporalmente al miedo todavía pone la carne de gallina a la madre de Harriet. Es un modo de ocultar alternativas, de asegurarse de que no vas a oponerte a la decisión que tu madre ha tomado por ti. Pase lo que pase, no morirás de hambre. Margot Lee tiene la impresión de que, a lo largo de los años, el uso de esta receta ha pertenecido al ámbito de lo sombrío. En su día, ella misma había sustituido la ruleta rusa de la harina de centeno por trigo afectado por el moho y el gusano de la harina. Nada propiamente tóxico, simplemente cereal de mala calidad no apto para la venta. Margot nunca llegó a vender el pan de jengibre, aunque sí le sirvió para hacer valiosos trueques con los que consiguió información, la buena disposición de ciertas personas y sí, en al menos una ocasión, su obediencia. El pan de jengibre era todo lo que podía ofrecer a cambio de esas cosas, su único recurso.

Cuando Harriet ojea la receta es capaz de ver a la mujer pragmática y al hombre idealista tomados de la mano sonriéndose cansinamente. Ella prepara su propia versión con ingredientes ecológicos en una cocina del oeste de Londres equipada con electrodomésticos modernos. Todo ha cambiado salvo el pan de jengibre, que sigue siendo parte truco y parte trato, cosa que no habría preocupado a Emerson, que afirmaba que «todas las cosas tienen dos caras», a lo que añadía: «cuidado con la errónea». Harriet no sabría decir qué cara ofrece con su pan de jengibre, y se siente todavía más confusa desde que tuvo a Perdita, que nació a finales de una semana de noviembre en que los árboles juegan a cara o cruz y dejan que sus hojas revoloteen como peniques de cobre al caer. A la niña le encantaba el pan de jengibre, y solía reclamar más con voz lastimera, incluso después de haber dado cuenta ella solita de uno entero y a pesar de los reproches de su abuela: «Ya has comido suficiente, cerdita tragona». El calificativo no era en absoluto acertado y al cabo de los meses, al ver que Perdita crecía flaca y debilucha, fue abandonado.

Cuando Margot observó que el pan de jengibre parecía «sentar mal» a Perdita, Harriet respondió que no podía ser, que debía tratarse de algún otro alimento. Unas semanas más tarde, cuando era innegable que lo único que comía Perdita era pan de jengibre, Harriet dijo que la niña debía de tener la solitaria y probó varios brebajes y remedios caseros. Margot decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados ante una intoxicación por pan de jengibre: los antojos de una cría de seis años no la conmovían lo más mínimo. Consultó con los médicos, obtuvo un diagnóstico y dejó bien claro a Harriet que si volvía a dar gluten a Perdita, la denunciaría por maltrato infantil. Ahora Perdita sólo come pan de jengibre en sueños, puesto que la receta de centeno es la única que le gusta. Probablemente, siempre estará por debajo de su peso ideal y tendrá el pelo gris, que encaneció cuando enfermó, así que ahora es igual que el de Harriet y Margot, quienes también tienen el pelo gris claro y la piel oscura. De lejos, Margot, Harriet y Perdita parecen tres abuelitas; sólo al acercarte te das cuenta de que no tienen arrugas.

Al pensar en lo sucedido Harriet todavía se horroriza de que Perdita siguiera pidiéndole pan de jengibre. Y de que ella, Harriet, siguiera preparándoselo. Perdita pasó de pedir más a exigirlo, aunque sus tripas crujieran y protestaran, aunque estuviera anémica. Pese a todo, Harriet siguió sirviéndoselo.

Para Margot, este episodio obedece a una combinación de causas bastante prosaicas: el masoquismo, la celiaquía y una madre que consiente en exceso. Pero Margot piensa así porque, por lo general, Perdita le parece una niña normal y corriente. No estaba cuando las muñecas de Perdita empezaron a quejarse del cuento que la niña les estaba leyendo, preguntándole si a ella le gustaría que le leyeran la misma historia siete noches seguidas, si pretendía volverlas locas. Gritaron exasperadas como el personaje de Susie Greene en Larry David. Harriet levantó la vista de las redacciones que estaba corrigiendo, dejó escapar una carcajada y miró a Perdita, que le dedicó esa sonrisa de oreja a oreja que a su madre tanto le gustaba. Así se hicieron cómplices.

Eso fue hace diez años. Perdita tiene ahora casi diecisiete y es más cauta al hablar, midiendo las palabras como si le fuera la vida en ello. Puede comenzar alegremente una frase, o quejarse de éste o de aquél, para luego interrumpirse, mirar a su alrededor ligeramente azorada y concluir: «Bueno…, en realidad no tiene importancia…». Harriet no ha conocido nunca a nadie tan preocupado por la fugacidad como su hija. No cambiaría a Perdita, pero esas fluctuaciones albergan ciertos peligros. Harriet observa a la muchacha en medio de la multitud a la salida del instituto e intuye que ni gusta ni disgusta a sus compañeros; simplemente la ignoran. Harriet ha visto cómo, al hacer Perdita una pregunta, la respuesta era dirigida a un tercero con total naturalidad, como si fuera otra chica quién la hubiera formulado. A Perdita esto no parece importarle, ni tampoco ser consciente de que corre el riesgo de perder su derecho a la corporeidad. Al contrario, hace todo lo posible por desviar la atención. Cuando alguien se dirige a ella por casualidad, ella se limita a negar con la cabeza; si la persona no se da por aludida e insiste, ella responde gentilmente: «Tú haz como yo si no estuviera aquí».

Hace un par de años, Perdita se presentó al concurso de talentos del colegio. Pasó semanas ensayando las notas de «Black» de G-Dragon para lucirse con la flauta. Harriet buscó una traducción inglesa de la letra. Las primeras palabras eran: «Negro es el color de mi corazón…».

Impávida ante su fracaso tras no superar la primera ronda del concurso, Perdita tocó la canción para Harriet y Margot una noche de verano, como una Titania vestida de terciopelo meciéndose a la luz de candelabros. A pesar del ligero acompañamiento en percusión que su madre llevó a cabo con los nudillos en la mesa, Perdita ofreció una interpretación minimalista del original en la que el silencio pesaba tanto como la melodía. La tenue aura que desprendían las notas, tan sutil como el cisne escondido tras unos juncos, pasó completamente desapercibida al lado del vigoroso encanto de las exhibiciones de capoeira de sus compañeras, las raperas peleas de gallos y las conmovedoras interpretaciones de Ariana Grande imitando a Celine Dion. No obstante, cuando interpretó su versión de la canción para Harriet y Margot, éstas le pidieron un bis; algo que, por supuesto, no venía a cuento.

Perdita considera excesivos los esfuerzos de su madre por formar parte de su entorno. Cuando ven a alguien haciéndose selfis en algún monumento y Harriet se ofrece a fotografiarlo, Perdita se lamenta: «Te lo tengo dicho…». En otras ocasiones, si se cruzan con alguien que lleva las bolsas de la compra a rebosar, Harriet se ofrece a atarles las asas con cinta adhesiva para que no se les pierda nada. Perdita ruega a su madre que deje de hacer esas cosas, pero Harriet sigue en sus trece y añade que las iniciativas de una perfeccionista como ella pasan tan desapercibidas que raras veces resultan realmente molestas. Por ejemplo, el colegio de Perdita cuenta con una asociación de padres y madres de alumnos, o AMPA, en lugar de una asociación de padres, madres y profesores al uso, y Harriet, decidida a hacerse un hueco en semejante panteón, llenó nueve latas con pan de jengibre, las adornó con cintas de colores y agregó una nota con el nombre de cada uno de sus miembros. Pero todos y cada uno de ellos abandonaron la lata debajo o detrás del asiento sin siquiera abrirla, haciendo que Harriet se preguntara si les habría ofendido al escribir mal algún nombre o confundirse de persona. Tendría que ser más cuidadosa en otra ocasión. Tras una noche entera corrigiendo ejercicios de cuarto de secundaria, estaba algo cansada cuando había escrito las notas. Aun así, el esfuerzo no era el problema. Cuando se lo contó a su madre, Margot le contestó: «Igualito que cuando no parabas de insistir en que no podía ser el pan de jengibre, y vaya si lo era. Ése era justamente el problema».

Gioia Fischer, directora del AMPA, no lleva perfume ni maquillaje—salvo un ligero toque de pintalabios rojo—, luce una media melena castaña y rebosa un entusiasmo tan vehemente que es imposible ignorarlo; antes de que te des cuenta siquiera, su moral ha minado la tuya. Su cuarto de estar es una delirante mezcla de azules y blancos por el que hay que abrirse camino como entre las nubes en la cima de una montaña. Harriet llegó a la reunión con media hora de antelación, pero los otros miembros del AMPA ya la esperaban allí con sus modelitos estudiadamente informales, aunque, todo hay que decirlo, informal de pasarela de moda. Intercambiaban chismes, comentarios ingeniosos y temas de actualidad mientras Harriet los escuchaba atentamente. Hablaban del blog de Felix Nguyen, que al parecer trataba sobre la crianza de gemelos de acuerdo con la tradición familiar de las «riñas entre hermanos» («ME PARTO DE LA RISA, FELIX…, por poco me meo encima. Y si lo hubiera hecho, te habría enviado la factura de la tintorería, ¡no lo dudes!»). Harriet buscó el blog en el móvil; protegido con contraseña, claro, no podría ser de otro modo. Y mientras charlaban, toda esa gente de bien fue deshaciéndose disimuladamente de las latas llenas de pan de jengibre que les habían endosado así como así. Gioia repasó la lista de compras y reparaciones a las que el AMPA tenía pensado hacer aportaciones. Harriet no recuerda si hizo alguna sugerencia para la captación de fondos o no. Recuerda que recogió una lata de pan de jengibre e hizo un último intento de entregarla a uno de los miembros más amables del AMPA, pero la lata cayó en el abismo entre los brazos extendidos de Harriet y los brazos cruzados de Abigail, y el pan de jengibre se desparramó por el suelo, cubriéndolo de teselas como si obedeciera a un designio divino. Había tal cantidad de masa embutida en aquella lata que el pan había salido disparado, y era preciso poner fin al desaguisado. Las casas son casas, los panes son panes y las personas son personas, y todo el mundo sabe que no sale nada bueno de distender los límites entre unos y otros. Esto es lo único que se le ocurre a Harriet cuando piensa en aquel desastre. Gioia vociferó «¡Pero bueno!» un par de veces antes de darse por vencida al ver que el daño ya estaba hecho. Harriet pasó el resto de la reunión del AMPA de rodillas, recogedor y pala en mano, barriendo migas de pan dorado de los rincones y de debajo de las mesas.

Harriet pensó que los otros padres debían de ser famosos. No sólo le sonaban sus caras, sino que parecían acostumbrados a que los miraran boquiabiertos o bien les resultaba indiferente. Días más tarde, mientras atravesaba el vestíbulo del colegio de Perdita se paró delante del panel que contenía las fotografías de los antiguos delegados de clase. Allí estaban todos, hasta el último de los miembros del AMPA sonriendo en una fotografía de hacía veintiún años: Gioia Marchesi (ahora Gioia Fisher), Emil Szep, Abigail Klein, Hyorin Nam, Gemma Jones (ahora Gemma Ahmad), Felix Nguyen, Noah Finlay, Alesha Tomas (ahora Alesha Matsumoto), Mariama Guled Ismail. Entonces también representaban distintos prototipos de belleza, totalmente satisfechos con sus respectivos genes y de formar parte de aquel grupo. En conjunto, eran la encarnación de la Cool Britannia1 antes incluso de que el concepto se hubiera acuñado. No cabía duda de que aquel grupo de padres constituía un organismo: era imposible hablar con ninguno por separado. O te comunicabas con todo el grupo a la vez o te hacían el vacío…, tú misma. Harriet ha entendido por qué los otros padres no se molestan en relacionarse con el AMPA. Se ha informado sobre los hijos de sus miembros, los ha observado de cerca, aunque sin llegar a acosarlos; al fin y al cabo son compañeros de clase de Perdita: son once en total—incluyendo dos pares de gemelos, unos idénticos y otros fraternos, para cubrir todas las variables—y ya están haciendo méritos para convertirse en miembros de otra hermandad impenetrable. De manera que Harriet está convencida de que pertenecer a ese grupo no es una cuestión de esfuerzo ni de exceso del mismo. Perdió la oportunidad hace varias generaciones.

Y, a pesar de todo, ¿desea Harriet ser admitida? ¡Y que lo digas! Imagínate la sensación de invulnerabilidad… ¡Darte cuenta de que alguien te mira y que te traiga sin cuidado! Le encantaría saber qué se siente al estar totalmente segura de que no has hecho nada malo. Tampoco es que se sienta intimidada: ni se le pasa por la cabeza que esas personas no sean tan esforzadas como ella. Son seres esforzados con suerte, eso es todo. Su manera de esforzarse no es evidente, sino velada. La lectura que Harriet hace del lenguaje corporal durante las reuniones del AMPA le ha enseñado que Abigail y Mariama han sido pareja, la clase de pareja que no entiende por qué no siguen juntas y hacen entrar a sus actuales parejas en paranoia siempre que se encuentran. A Emil y Hyorin no les hace ninguna gracia la forma en que Noah acosa a Gemma, pero no hacen nada porque, contra toda lógica, Gemma se siente halagada. Alesha respalda siempre a Felix por miedo, mientras que Felix siempre la respalda a ella porque le tiene cariño, cosa que puede deberse a un par de incidentes concretos o a que lleven años malinterpretándose. Harriet repara en todo esto y más, e imagina que un recién llegado podría aprovecharse de estos detalles para desestabilizar al grupo. ¡Pero Harriet nunca haría algo así! Bueno, en realidad sí, si la beneficiara. Se puede sacar gran partido de una reestructuración.

Harriet y Perdita viven en un económico apartamento en un edificio con una escalera monumental, pero sin ascensor, de ahí el precio económico. Los peldaños son tan altos que para subir la escalera no basta ascender, sino que hay que brincar, trepar y hasta reptar. Esto trae de cabeza a los repartidores y supone más ejercicio del que le gusta hacer a Margot Lee, pero siente debilidad por las casas que sólo parecen discretas por fuera. Cada piso está empapelado con motivos de leones para alegrarte el camino. Cuando Margot visita a su hija y a su nieta se lleva un libro y se sienta a leer un poco en el rellano del segundo, tercero y sexto pisos. Después, sólo le queda un tramo más hasta llegar a la puerta de Harriet y Perdita, donde se cambia el calzado de calle por un par de zapatillas y accede al simpático y desvencijado apartamento del tamaño de una caja de cerillas del que han hecho su hogar, donde un denso bosque de cortinas de terciopelo se alza entre las habitaciones y las ventanas abatibles. La propia Margot las confeccionó, bordándolas con motivos de viñas que parecen crecer por las mañanas y encogerse por la noche. Del techo cuelgan bocarriba parasoles de satén plateado semejantes a candelabros de cuyos radios penden las bombillas. En la pared de la cocina hay una fotografía en blanco y negro de un hombre de jengibre en un marco antiguo que encontraron en un mercadillo hace una década. La foto representa un paisaje; el hombre de jengibre parece pasear entre el follaje con su mochila de pan de jengibre, dispuesto a ver mundo. Una vez, cuando Perdita era pequeña, llevó la fotografía al colegio y dijo a todo el mundo que el hombre de la foto era su padre. Parecía tan convencida que nadie supo qué decir. A la profesora se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se lo contó a Harriet, pero al ver que ésta comenzaba a reírse, se quedó de piedra.

Una tarde que Perdita está de excursión con el instituto, Harriet se sienta frente al ordenador a comer galletas de mantequilla y lavanda, y se dedica a perder el tiempo como más le gusta, es decir, escribiendo reseñas entusiastas de sus compras en eBay, Etsy y Amazon: cinco estrellas para todos. Ha dejado a medias uno de los libros al que ha dado cinco estrellas, pero le gustó la foto del autor: cinco estrellas al fotógrafo que hizo el retrato. Comenzó a hacerlo cuando algunos de sus alumnos le confesaron que jamás ponen más de una estrella, en un intento de combatir la negatividad gratuita con positividad gratuita. Acompaña las galletas, algo dulzonas, con una infusión de melón amargo. Cuando no se le ocurren más sinónimos de fabuloso, fantasea con recibir un mensaje de Gioia: «Hola, soy Gioia. Acabo de romper mi ayuno de Cuaresma con tu pan de jengibre, ¡menuda delicia! Está para chuparse los dedos. Tienes que hacer más para el mercadillo de recaudación de fondos. Ni se te ocurra escaquearte, no aceptaré un no por respuesta. ¿Cuánto puedes traer? Por cierto, ¿quieres venir a jugar a los bolos con nosotros?».

Bueno, seguramente no sería a jugar a los bolos, pero la invitaría a algo. A falta de semejante mensaje, Harriet redacta un correo electrónico, dirigido a todos los miembros del AMPA, a Gioia, Felix, Emil, Abigail, Hyorin, Gemma, Mariama, Alesha y Noah, en que les canta las cuarenta y los interroga a la vez. «Pero ¿qué os pasa?—escribe Harriet—. ¿Por qué no queréis probar el pan de jengibre? ¿Me miráis por encima del hombro porque pensáis que todo mi patrimonio se reduce a un puñado de harina?».

Pero Harriet tiene una amiga… Bueno, en realidad aún no sabe si Gretel es su amiga, ni siquiera sabe dónde está ni qué es de su vida, pero a veces le llega su opinión con absoluta claridad, como si Gretel la hubiese telefoneado y se la hubiera dado de viva voz. A Harriet le gusta pensar que ella también irrumpe a veces en los pensamientos de Gretel, aconsejándole sobre todo tipo de situaciones de las que, en realidad, nada sabe. Esta vez la proyección psíquica de Gretel revisa sosegadamente el correo que Harriet está a punto de enviar. «Envíalo si quieres—la anima la proyección—, no te responderán. No son más que una panda de impresentables».

Últimamente la proyección psíquica de Gretel le ha ofrecido consejo con cierta apatía, como si supiera que Harriet no le presta tanta atención como antes. «Ándate con ojo, Gretel: estás perdiendo autoridad. ¿No deberías hacer acto de presencia en lugar de limitarte a hablar? ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo que a qué viene esto ahora…? Nunca es tarde si la dicha es buena, como bien sabes…».

Las luces del apartamento parpadean y Harriet escucha pasos en el largo tramo de escalera entre el sexto y el séptimo. Zancada, silencio, zancada, silencio, jadeos. Un ascenso largo y esforzado.

Harriet atiende expectante.

Zancada, silencio, zancada, silencio, zancada, silencio. Ojalá sea Gretel, ojalá sea Gretel, ojalá, ojalá…

Éste es el precio de vivir en un séptimo sin ascensor, no puedes evitar sentirte como una doncella en lo alto de una torre. Esperas visitantes trascendentales, porque son los únicos que se tomarían el tiempo y la molestia de ir a verte; visitas fatídicas o de alguien con quien anhelas reencontrarte. Sin embargo, Harriet haría bien en atrancar la puerta. Si Gretel Kercheval puede subir del primero al séptimo sin inmutarse es porque ya ha recorrido un buen trecho antes de llegar al portal. Las luces blanquecinas parpadean de nuevo y los hilos entretejidos cubren las ventanas creando una tupida red con algún que otro hueco, como las lianas, que a veces trazan un puente al que le falta un tramo. Hace veinte años que no se ven. Es posible que Gretel se muestre arisca al principio, sobre todo por la molestia de tener que dejar atrás el resentimiento. Nunca fue capaz de superar emoción alguna sin regodearse a fondo.

Harriet espera junto a la puerta de entrada con una galleta que le asoma por la boca como una lengua redondeada. No recuerda haberse puesto en pie ni cruzado el piso: ha pasado de estar sentada en la silla a esperar tras la puerta como por arte de magia. Escucha los pasos detenerse en el último escalón y el jadeo interrumpirse.

Harriet se cubre los ojos con las manos un instante antes de atisbar por la mirilla: ni rastro de Gretel, pero ha ido de poco. Quizá Harriet debería haber puesto algo de su parte, tendría que haberse mostrado más hospitalaria, cosa que habría hecho si no estuviera en zapatillas y vestida con una vieja camiseta en la que se lee TORTA FRITA. Nada interesante le ha sucedido nunca a alguien que lleve una camiseta en la que ponga TORTA FRITA. Harriet abre la puerta y no hay nadie, sólo ella, los rubios leones estampados en relieve en el papel pintado azul marino y el aroma a los panqueques de patata de la vecina de abajo. Los leones, que parecen lamentar la ausencia de Gretel, la saludan solemnemente levantando una zarpa. La galleta le cae en la palma de la mano. Gretel se habría inclinado y se la habría llevado a la boca tras darle un beso con aquellos labios suaves que esconden unos dientes afilados. Y luego habría pedido más.

Harriet borra el mensaje para el AMPA y escribe a Perdita: «¿Qué tal en Canterbury? ¿Va todo bien?». Perdita le envía el emoticono de un pulgar hacia arriba.

Harriet:

- Se prepara la cena y planifica la clase del día siguiente. La ha titulado «Lady Macbeth en el punto de mira». «¡Fuera, fuera, breve candelilla!»,2 no dirá la clase. Responde a la aturullada consulta de su madre sobre qué hay que hacer si accidentalmente has enviado un Super Like a alguien en Tinder y luego resulta que esa persona también te lo ha enviado a ti (¿quizá también accidentalmente?).

- Comprueba que tiene en el bolso todo lo que necesita para el día siguiente, incluido el pan de jengibre con el que soborna a un bibliotecario de la sala de lectura de la biblioteca Wellcome para que le guarde su sitio preferido junto a la ventana.

- Busca «Druhástrana» en Google, pero no aparece nada nuevo. El resultado principal es, como siempre, la entrada de Wikipedia:

Druhástrana (druhástranæ) es el supuesto nombre de un país de situación geográfica indeterminada. Hay muy poca información verificable relativa a Druhástrana, puesto que se han dado numerosos casos de apátridas que afirmaban ser ciudadanos druhastranianos como licencia poética, así como otros casos aún más desafortunados de personas que han asegurado tener nacionalidad o ascendencia druhastraniana debido a recuerdos falsos o información cognitiva errónea.

Aunque testigos fiables han declarado haber sobrevolado o navegado las aguas de una isla que podría ser identificada como Druhástrana, existe información contradictoria sobre si dicha isla está habitada actualmente y sobre quién o qué puede habitarla. Los informes hablan de «una especie semejante al oso vestida con ropa humana», «una suerte de lagarto», y de «seres que murieron hace mucho tiempo o no son visibles al ojo humano». Hasta la fecha, Druhástrana sólo ha sido oficialmente reconocida por tres naciones, a saber: República Checa, Eslovaquia y Hungría. Eslovaquia revocó el reconocimiento sin explicaciones el primero de enero de 2010, seguida de Hungría el primero de enero de 2013.

Algunos intelectuales de prestigio han propuesto reclasificar Druhástrana como una tierra puramente mítica dado que a) nadie parece provenir realmente del lugar ni saber cómo se llega a él y b) las interpretaciones literales de la afirmación de que Druhástrana existe pueden deberse a un grave error de traducción del humor checo.

El artículo está plagado de notas al pie que enlazan con una serie de ensayos disponibles en la red:

Yo soy de Druhástrana, República de la Belleza, por Guadalupe Moreno, traducción de Drahomíra Maszkeradi.

Yo soy de Druhástrana, República de Libertad, por Anele Ndaba.

Yo soy de Druhástrana, República de Justicia, por Tansy Adams.

Yo soy de Druhástrana, una República que os está juzgando a todos, por Nimrod Tóth, traducción de Drahomíra Maszkeradi.

Nimrod Tóth es realmente de Druhástrana, República de asombrosa hipocresía, por Simeon Vesik, traducción de Drahomíra Maszkeradi.

Harriet también tiene muchas cosas que contarle a Gretel. En concreto, sobre Margot y los hombres de la familia Kercheval: Aristide, Gabriel, Rémy y Ambrose, los cuatro muros de una prisión encantada. Pero lo primero que Harriet enseñaría a su amiga es la entrada de Wikipedia para Druhástrana, seguida de una selección de mapas y atlas que sustituyen casi de manera unánime la ubicación de Druhástrana en el globo terrestre por franjas de océano sin marcar. Luego enseñaría a Gretel fotografías de su viaje al único país en el que Druhástrana aparece en los mapas. El druhastraniano medio apenas ha oído hablar de la República Checa, así que Harriet y Margot Lee decidieron visitarla. Pastelitos de crema y cristalería ámbar, nubes de humo de cigarrillo (una neblina grisácea que se extendía hacia la calle cada vez que se abría la puerta de un bar), una luz opaca que oprimía la hierba de manera que campos enteros de cañas verdes se inclinaban hacia un lado, una lluvia de naturaleza semidivina que difuminaba y hacía brillar las caras de las estatuas. Y luego estaban las escaramuzas en las esquinas de las calles. Tres veces habían tenido que sujetarse la una a la otra para hacer frente al embate de una turba de hombres y mujeres enmascarados, ataviados con camisas almidonadas y enaguas, que luchaban con hachas hinchables y luego se alejaban corriendo hasta desaparecer en la noche, dejando a los caídos tras de sí y la calle llena de globos pinchados que parecían pulmones reventados. Nadie explicó el significado de esas escaramuzas a Harriet y Margot, así que la una decidió que eran recreaciones de alguna batalla importante de la Antigüedad y la otra que eran profecías de una batalla venidera. Para cuando tacharon de la lista la última catedral que visitar y se plantaron delante de un altar para contemplar a la Virgen María engalanada con piedras preciosas y esgrimiendo una sonrisa inquietantemente moderna (la clase de sonrisa que se atribuye normalmente a los magnates de la industria cuando se encuentran entre amigos), Margot y Harriet no sabían qué pensar de Chequia y del hecho de que, a diferencia de Druhástrana, no se considera un lugar mítico. Aunque siempre apreciarán el reconocimiento a su país. Después de haber ojeado la literatura existente han llegado a la conclusión de que Druhástrana no se contaba entre los destinos predilectos de los viajeros checos que lograron llegar hasta allí, la mayoría de los cuales lo describen como «una pesadilla». Pero al menos no niegan su existencia.

Harriet se detiene un instante ante la puerta del dormitorio de Perdita antes de irse a la cama. La habitación la ocupa casi íntegramente una cama con dosel, dotada de una muñeca en cada columna para proteger el santuario donde Perdita baila, lee, duerme, hace los deberes, mira la televisión y sorbe té frío de una petaca, entre otras cosas. Aunque Perdita no esté, a Harriet le gusta echar un vistazo porque sus muñecas han crecido con ella y las considera cuatro hijas más. Cuando la muchacha está rodeada de sus muñecas, parecen formar un grupillo de gráciles adolescentes con exactamente el mismo tono de piel imposiblemente perfecta. Perdita las llama Bonnie, Sago, Lollipop y Prim, nombres que, en inglés, corresponden a las plantas que albergan… Fueron Margot y Perdita quienes cortaron las manos a Bonnie y las sustituyeron por un par de olmos bonsái con frondosas ramas que se dividen en racimos como si fueran dedos. Margot advirtió a Harriet: «Cuando Perdita empiece a parecerte demasiado rara, piensa en lo rara que me pareces tú a mí».

Sago tiene finas hojas de palmera en lugar de pelo y el moño alto cardado de Lollipop es un tallo de Pachystachys lutea. La cavidad en el pecho de Prim es ahora de un verde aletargado, pero durante doce semanas al año surgen de ella pétalos de prímula blancos y rosas. Las muñecas no tienen nada que objetar a estos cambios. Ya las habían bautizado antes de que se produjeran, de manera que quizá los esperaban.

2

La mañana siguiente trae consigo un montón de llamadas telefónicas incómodas. La primera, a Samreen Shah, con quien Harriet pensaba que iba a comer. No habían quedado ni nada parecido, pero Samreen ha acudido a la biblioteca de lunes a viernes durante los últimos tres meses y casi cada día ella y Harriet han comido una ensalada juntas en la cafetería mientras comentaban sus lecturas matinales. Harriet le ha relatado a Samreen las vicisitudes de la familia Salinas, extraídas de los diarios de algunos de sus miembros y de las cuentas familiares, entre 1300 y 1400 (que consistieron principalmente en recorrer Europa Occidental en compañía de trovadores y/o sucumbir a la peste), y Samreen le hablaba a Harriet de la proliferación, crisis y eventual sacrificio de los camellos salvajes de Australia, tras lo cual regresaban a sus mesas con energías renovadas para proseguir con sus investigaciones. Pero Samreen no se presenta hoy a comer y cuando Harriet la telefonea se entera de que el fin de semana pasado se mudó a Manchester con su marido. Gracias a la llamada, Harriet descubre además que Samreen no tiene su contacto en la agenda, que olvidó su nombre apenas se presentaron y que ni siquiera recuerda haberle dado su número de teléfono, así que no acaba de ubicarla. A Samreen la inquieta un poco que Harriet sepa tanto del libro en el que está trabajando, y cuando Harriet se ve obligada a ser franca consigo misma sobre la auténtica naturaleza de su relación, recuerda sus almuerzos de otra manera. En realidad, Samreen nunca la miró a los ojos, ni la llamó por su nombre, ni inició jamás la conversación. Era Harriet la que se sentaba en su mesa al dar por sentado que Samreen la había estado buscando con la mirada. La mujer se limitaba a darle conversación para matar el tiempo, pero jamás se había interesado realmente por ella.

Harriet saca un espejo del bolso y observa el rostro del que ya no espera nada. Es inútil preguntarse por qué ya no resulta llamativo. No puede ser de otra manera: a las personas atractivas nunca las dejan en paz. Abre bien la boca y se vuelve a aplicar barra de labios mientras le desea a Samreen que todo le vaya muy bien. Samreen responde que igualmente, y aunque la conversación debería acabar ahí, continúan hablando. Harriet se pasa el dedo corazón por los dientes para limpiar una manchita de pintalabios, y cuando al fin cuelga, está un poco ofendida, pero también aliviada de haber resultado útil a Samreen, de haberle procurado un desahogo para las trivialidades que necesitaba soltar antes de olvidarlas. Sin embargo, esto es precisamente lo que hace que Harriet evite pensar en sus otras relaciones, en cuán desiguales han podido ser. Puede que Aristide Kercheval sea su benefactor, pero también es la única persona que ha sido franca con ella al confesarle abiertamente que la utiliza, cosa que lo convierte en la única persona a la que a Harriet no le importa utilizar. Su investigación sobre la historia de la familia Salinas es un favor para Ari y encima está bien pagado. Hace unos meses que hablaron por última vez, y Harriet está a punto de enviarle un informe sobre sus avances cuando el teléfono comienza a sonar. La señora Scott, de la secretaría del instituto de Perdita, llama para saber el motivo de la ausencia de su hija. No es la primera vez que la llaman por eso, así que, como siempre, Harriet responde que la muchacha no se encuentra bien. «Espero que no sea nada serio…», responde la señora Scott, que no ha olvidado que la primera vez que Harriet encubrió la ausencia de su hija no se le ocurrió otra cosa que dejar caer que Perdita tenía meningitis. Harriet llama al ambulatorio para pedir cita y así contar con un justificante médico, tras lo cual telefonea a Perdita para preguntarle por qué no la ha avisado antes de hacer campana. La chica no contesta, así que Harriet comienza a atar cabos. La señora Scott no ha mencionado la excursión de la clase de Historia a Canterbury. Si toda la clase iba a pasar la noche fuera, ¿por qué esperaban que Perdita en concreto fuera al instituto a la mañana siguiente? Ahora que lo piensa, ¿por qué iba a hacer falta pasar la noche en Canterbury? La circular del centro no daba muchos detalles, pero Harriet firmó el permiso y le dio dinero a su hija. Prefiere no devolver la llamada a la señora Scott, así que telefonea a Alesha Matsumoto, cuyo hijo, Fitz, da Historia con Perdita. El número de Alesha suena sin ser atendido. Lo mismo pasa con el teléfono de Abigail Klein y con el de Emil Szep. Entonces recuerda que para obtener respuesta debe preguntar al conjunto y envía un mensaje de texto al grupo preguntando a qué hora vuelven de Canterbury los bachilleres de la clase de Historia.

Abigail responde la primera: «¿Cómo que Canterbury? ¿Han ido esta mañana?».

Luego Emil: «¿Para qué iban a ir a Canterbury? No pinta nada en el plan de estudios, ¿no?».

Alesha se limita a enviar un signo de interrogación.

Harriet escribe a Perdita: «¿Dónde estás?», y firma con tres mandarinas, su emoji particular para expresar amor. Tendrían que ser tres naranjas, como en la suite sinfónica de Prokófiev, pero iMessage no tiene un emoji de una naranja. Regresa a su asiento junto a la ventana y a su proyecto: redactar una crónica familiar exhaustiva para un descendiente al que no le gusta leer. «Céntrese en los momentos decisivos, por favor», insistió el descendiente a Aristide Kercheval, y Harriet ha seguido esas instrucciones durante seis meses, resumiendo décadas enteras en unos pocos párrafos. Dará para un librito, y la idea es que se lea como los Anales de primavera y otoño de Confucio, hecho de frases sencillas que condensen ideas complejas: Peter Salinas nació con todos los privilegios y los fue perdiendo uno a uno, pero, noventa y nueve años más tarde, John y Christina Salinas saldaron la deuda de generaciones y se convirtieron en acreedores. El resto de los Salinas mantuvieron un perfil bajo, pues lleva tiempo reponerse de los golpes. Y mientras tanto las estaciones se sucedieron como de costumbre, sin revelarnos sus secretos, ni siquiera la fecha de su regreso, limitándose a volver sus rostros inexpresivos mientras se alejan.

La biblioteca va a cerrar y Perdita no ha respondido todavía. No es raro que la muchacha haga campana para ir a pasar el día a un balneario con su abuela, pero Margot está trabajando y asegura que Perdita no está con ella. Harriet se da cuenta de que tendría que haber comprobado las andanzas de Perdita antes de mentir por ella. No pasa nada, se dice, de todo se aprende. Se dirige al instituto cercano a su casa, donde imparte una clase para adultos, y camina impaciente delante de la pizarra mientras los alumnos van ocupando los pupitres de color gris. La clase de Harriet siempre empieza con retraso y, a menudo, termina un poco antes de la hora estipulada.

La mayoría de sus alumnos se ganan la vida como limpiadoras, albañiles y manicuras, y muchos volverán al trabajo después de clase. Pero durante tres horas a la semana los diez alumnos de Harriet superarán su miedo a los trabalenguas y darán una oportunidad a Macbeth, a Jekyll y Hyde, y a una selección de poetas románticos. No obtuvieron el certificado de educación secundaria a los dieciséis años por diversas razones: algunos no estaban en el país o tenían otras cosas en la cabeza en aquel tiempo, otros se dejaron llevar por las bajas expectativas de los demás. Todos tenían la impresión de ser torpes, pero nada más lejos de la realidad. Con todo, es poco probable que obtener el certificado ahora mejore sus perspectivas laborales ni la imagen que su familia y amigos tienen de ellos. «Alf piensa que estoy en el bingo», había susurrado tímidamente Betty. Al oírla, Harriet se puso más contenta que unas castañuelas, cosa que no sólo le pasa con Betty, sino con toda aquella panda de tercos. No hay necesidad alguna de racionalizar ese empeño fuera de clase. Su curiosidad y disposición para surcar torrentes de significado hace que los jueves sean el día favorito de la semana para Harriet, aunque a veces se preocupa por Shura, que ha suspendido tres veces este examen pese a hincar los codos con los apuntes de su hijo. «Dima saca sobresalientes…, no entiendo qué pasa», se lamenta Shura.