Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bubok Publishing

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Spanisch

Entre la música que enaltece las costumbres e idiosincrasia colombianas, hay una pieza que ha devenido en himno popular: Soy boyacense, la canción más sonada del gran legado poético y musical de Héctor José Vargas Sánchez. Pero esta aclamada canción no solo ilustra las tradiciones colombianas; sino que transmite la inconformidad del poeta ante la injusticia social de la que fue testigo en su tierra. Este libro es para dar a conocer el contexto histórico que enmarcó la vida de Héctor Vargas, el hombre. Ese que se forjó entre vaivenes económicos, dificultades familiares y amor por su patria. Estas páginas no solo resguardan el vasto repertorio musical del ilustre colombiano; también dan fe de su fuerza humana, creatividad y espíritu de lucha. Educadores, músicos e instituciones culturales tienen en este libro un compendio de música y anécdotas que dan forma a la historia de Colombia y América Latina.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

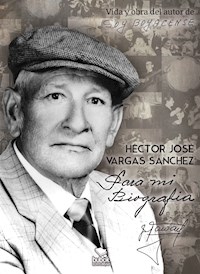

Para mi Biografía

Vida y obra del autor de Soy boyacense

Héctor José Vargas Sánchez

Compilador: Héctor Adolfo Vargas Ruiz

© Héctor José Vargas Sánchez

© Para mi Biografía. Vida y obra del autor de Soy boyacense

ISBN papel: 978-84-685-6595-8

ISBN ePub: 978-84-685-6594-1

Impreso en España

Editado por Bubok Publishing S.L.

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Nací muriendo,

viví sufriendo y

moriré viviendo.

Nací creyendo,

viví esperando y

moriré engañado.

Nací queriendo,

viví adorando y

moriré olvidado.

Nacer no es tan difícil,

vivir es un milagro y

morir es necesario.

Índice

AGRADECIMIENTOS

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO Y PREFACIO

INTRODUCCIÓN

1. MI SITIO

2. MI PASADO

3. MI CUERPO

4. MIS DIFICULTADES

5. MIS ENTORNOS

6. MI PRÓJIMO

7. MIS OPORTUNIDADES

8. MIS FORTALEZAS

9. MIS AMENAZAS

10. MI PATRIA

11. LA CAPITAL

12. MI TIERRA

13. MIS LARES

14. MIS AMIGOS

15. MIS DEDICATORIAS

16. MI COSECHA

17. MI FINITUD

ANEXOS

CATÁLOGO DE PARTITURAS

CATÁLOGO DE COMPOSICIONES

AGRADECIMIENTOS

Este libro fue posible gracias a mi madre Ana Julia Ruiz Amaya por su permanente e incondicional respaldo, ánimo e interés en que se publicara. También por la disposición de los manuscritos de mi padre y de su álbum de fotografías.

Gracias a mi hija, la Doctora Naira Esperanza Vargas Galindo por animarme y ayudarme a dar los pasos en firme para lograr esta publicación.

A mi sobrina, la lingüista Luna Catalina Beltrán Vargas por la revisión de estilo y corrección lingüística.

A Carlos Mauricio Romero Romero por la portada, digitalización y restauración de las fotografías.

Al Maestro Fredy Fonseca por la transcripción musical de gran parte de la obra de mi padre y al maestro Francisco Cristancho por las primeras transcripciones.

A mis hermanos Elkin Yury y Julia Amparo por sus reflexiones sobre este proyecto.

A mi esposa Doris Galindo por su posición frente al libro.

A Viviana Romero por los retoques finales del texto.

La división por capítulos se basó en la obra del Doctor Jaime Escobar Triana “Dimensiones ontologicas del cuerpo” y en el sistema DOFA de Maxneef.

A todas las personas que de una u otra forma contribuyeron con la realización de este proyecto: Gracias.

PRESENTACIÓN

El libro que les presento a continuación es la compilación hecha por mi padre durante más de dos decenios: de la vida y obra artística musical de mi Abuelo, quién falleció ya hace 25 años y que este año cumpliría un centenario de vida, mismo que en vida inició este proyecto al que denominó: “Para mi biografía” escribiendo a puño y letra el contenido de estas páginas en un ahora viejo y desgastado cuaderno común (que reposa, gracias a la intervención de mi Abuelita Julia, en el archivo de la biblioteca nacional para su conservación) texto que mi padre ha trascrito inicialmente a máquina de escribir y recientemente ha digitalizado junto al contenido de otros tantos papeles, un “libro verde”, hemerotecas, libretas personales, pequeñas hojas sueltas que hemos atesorado en archivos familiares, como también grabaciones de audio domésticos guardados en cassettes, y algunos otros fonogramas encontrados en varias fonotecas nacionales como la de la radio nacional y otras grabaciones como las de caracol radio y de la ya extinta radio sutatenza, además de fotografías y partituras de las obras musicales.

En estas páginas se muestra la vida de un hombre extraordinario, a quién yo he conocido a través de amigos y admiradores, siendo el número uno: mi padre, y he reconocido aún mejor a través de estas palabras escritas en las que él expone en prosa, verso y melodía su intimidad en una especie de autoautopsia, suya y de muchos que compartieron su momento histórico y geográfico; por medio de su relato y obras yo he podido viajar en el tiempo y experimentar sus vivencias sensoriales: a través de sus ojos vi un grupo de casas moviéndose, así describió su primer encuentro con algo desconocido para él: un tren; Olí la caja de mierda que recibió disfrazada de regalo siendo un niño vendedor de tintos en la fría Bogotá de los años 30, he escuchado los versos cantados por los promeseros que pasaban por su pueblo vía Chiquinquirá, he degustado la gastronomía boyacense que exalta en sus composiciones y he sentido las manos ásperas y los fuertes músculos de nuestros campesinos, así como la suavidad de otras pieles gracias a sus innumerables alusiones a la sensualidad femenina.

En este libro se leen muchas de sus vivencias hechas canción y también se muestra su legado que perdura tras su inevitable deceso físico, legado que expande mi pecho al saberme orgullosa heredera: al oír a mi abuelo en las voces que cantan sus canciones y sentirlo vivo en las manos que las interpretan, o sonreír en su presencia al esperar el cambio de luz del semáforo en las intersecciones cercanas a la plazoleta de las nieves en Tunja, en programas de radio u homenajes varios desde los más sencillos a los más solemnes, como el que espero atestiguar cuando se abra la “Cápsula del tiempo” en 2052, de estas y muchas maneras reconozco que su legado no es sólo mío, sino que es nuestro: de mi familia, de mis pueblos y paisanos: Boyacenses y Colombianos todos.

La vida y obra de mi abuelo son en conjunto una invitación a sentir la dicha de ser quiénes y de dónde somos y a conocer y ser embajadores de nuestra: “Historia, raza y paisaje, cultura, clima y riqueza” teniendo la certeza que “No hay en el mundo otra tierra que encierre tanta grandeza” “con sus vivos, con sus muertos y los que están por nacer”.

Naira Esperanza Vargas Galindo

PRÓLOGO Y PREFACIO

Hiende el espacio con su voz sonora,

El tiple rasga con pausado ritmo,

Canta el bambuco que, cual patrio himno,

Tiene en sus notas lo que más se adora:

Olor de campo, atardecer, aurora,

Recuerdos idos del placer divino.

Vuelca su canto en alegre ambiente

Al compás de música olvidada,

Recuerda a todos nuestra edad pasada,

Gustando el néctar del amor ardiente

Ante la reja de la novia amada:

Serenatas, amigos y aguardiente.

(Tunja, agosto de 1978)

Hay un hombre como artista consagrado

En el canto, en la música, en el trago;

Con su tiple, que maneja como un mago,

Toca y canta con amor de colombiano.

Otras veces, bien mareado y sin centavo,

Revélase atrayente y sugestivo.

Vive siempre cabizbajo y pensativo

Al sentir los efectos del guayabo.

Recibe mil aplausos cuando arranca

Girones de la Patria con su canto,

Aplausos que se tornan en quebranto

Si la fiesta se termina en una “tranca”.

Pedro A. Rosas

(Aquitania, Boyacá)

Sutamarchán

Vengo de Leyva con gran anhelo,

donde turistas vienen y van:

quiero embriagarme bajo este cielo

que te cobija, Sutamarchán.

Vengo a postrarme feliz y en calma

a tu santuario santo y divino;

traigo canciones dentro del alma

para las fiestas del torbellino.

Cuna bendita de un trovador

que, de Colombia, palmas merece

y ha enriquecido nuestro folclor

con su famoso “Soy Boyacense”.

En mis guayabos los lunes sigo

tras tu cuchuco entre risa y risa

y cuando calmo, cantando digo:

¡Que viva Suta y su longaniza!

Luis Salazar Ojeda

(Cocuy, Boyacá: 1907)

Prefacio

No sé si será fortuna

la de nacer y crecer,

porque vivir pa’ sufrir

¿qué fortuna puede ser?

De cuatro, quedé sin padre,

porque un tifo lo mató;

sin madre, quedé a los cinco,

porque ella me abandonó.

Una abuela octogenaria

de maternal corazón

fue, de mi trágica infancia,

mi guía y mi protección.

Mis juguetes siempre fueron

pica, pala y azadón

y por manjares, guarapo,

maíz tostado o mojicón.

De monaguillo serví,

alternando con la escuela:

mi única preparación

que pudo lograr mi abuela.

Luego, a servirle a la Patria,

a lista fue la llamada:

media vida y un fusil

sin servirme para nada.

Luego, el hambre me empujó

dizque a hacer versos sin rima,

sin métrica y sin mensaje

para ganarme la vida.

Héctor José Vargas Sánchez

INTRODUCCIÓN

Sentado frente a un destartalado escritorio, tan viejo como mi partida de nacimiento, muchas veces cavilé, pensando en la proximidad de mi muerte, para tomar la decisión de escribir sobre mi biografía y algo más, ya que, estando a las puertas del siglo veintiuno, es conveniente que las nuevas generaciones del pequeño mundo que me rodea, lean y se enteren de lo que fue una vida de frustraciones, incomprensión y orfandad.

1. MI SITIO

Nací el cuatro de julio de 1921 en un paraje cerca de Tinjacá. Eran los primeros días de un caluroso mes, momentos en que nuestro decadente Gobierno celebraba un nuevo aniversario de la Independencia de Estados Unidos, el mismo que veinte años antes, con los yankees, había cercenado a Colombia y dado el zarpazo a la provincia de Panamá, mientras el Gobierno recibía a cambio su “plato de lentejas”. Estábamos pasando los umbrales de los primeros cinco lustros del siglo veinte con un inventario de hechos intrascendentes, unos, y trágicos e infortunados, los demás; no bien terminada la guerra que se llamó “De Los Mil Días”, el Presidente de turno le estaba dando los últimos plumazos a las reglas que enseñaban a memorizar “Con zeta se escribe azada, vergüenza, pezón, ...” y algo más, cuando al cabo de unos años debió suceder lo inevitable: Al liberalismo le cobraban, con el asesinato del caudillo Rafael Uribe Uribe, el atrevimiento y osadía de medir sus fuerzas con el partido de Dios.

Por aquellos tiempos, la comarca se debatía en una alarmante pobreza, primero, por los efectos de lo que llamaron la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que, originado en Europa, le tocó a nuestro país sufrir sus consecuencias en lo que concierne a la economía y a las pestes que, implacables, diezmaban los pueblos con la presencia del tifo, el sarampión, la viruela, la difteria y la malaria, entre las más terribles; segundo, por la prolongada ausencia de las lluvias y la violencia de los vientos; tercero, por el flagelo del piojo, el pito, la nigua, la pulga, la cuesca, el chirivico y el mismís, insectos éstos que no dejaban tranquilos ni a los santos de las iglesias, todo esto debido a la ausencia total de programas de saneamiento ambiental; y cuarto, a la modorra que se apoderaba de la población humana que, por ser descendiente de la nobleza española, le era humillante el trabajo material y un poco difícil el intelectual, por lo cual el ingenio popular producía coplas como éstas:

El juez pregunta al alcalde,

y ambos preguntan al cura,

llama el cura al sacristán

y el sacristán a Resura.

Son los jurungos de Turca

bichos, chivatos, patojos,

que abundan, pican y ofenden

como la nigua y el piojo.

Cuando el destino fatal

se adueña de una persona,

por más conjuros que se haga,

el piojo no la abandona.

Ni la abandonan tampoco

los odiosos chirivicos,

si no son niguas y pulgas,

cuescas, manetas y pitos.

En un tiempo era Guatoque

lo que hoy es Santa Sofía

desde que Segundo Sáenz

lo volvió carnicería.

A Muzo voy por el uso,

a Coper, por devoción,

a Maripí, por desgracia

y a Pauna, por maldición.

Pero ya pronto estaremos

ante la Virgen bendita

pa’ que nos haga el milagro

a cambio ‘e la limosnita.

Estas coplas rompían la monotonía de la región al paso de los promeseros que se desplazaban hacia el santuario de la Virgen más bella y milagrosa que el cielo y la tierra hayan tenido en los tiempos pretéritos, en los presentes y puedan tenerla en los venideros: la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. En medio de esta danza de la pobreza, de la pereza y de la torpeza, nació este niño predestinado a ser durante su larga existencia, protagonista de una serie interminable de hechos insólitos, siendo primogénito del matrimonio entre Adolfo Vargas Sanabria, de diecinueve años de edad y Ana Elisa Sánchez Castellanos, de catorce. La criatura ya había sido sometida a una dura prueba desde el vientre de la madre, quien, en uno de esos arrebatos propios de la inexperta juventud, ante una ligera desavenencia conyugal, salió a veloz carrera y se lanzó al río que bajaba crecido, con tal suerte que fue rescatada a poca distancia por un cazador que acechaba una guagua. Una vez rescatada viva la joven esposa, fueron necesarios muchos remedios para evitar el aborto del primogénito.

A pesar de la escasez imperante en la región, en aquel hogar de Tinjacá había buena provisión, debido a la no poca heredad y a las actividades comerciales del jefe de familia, lo que permitía que allí se congregara una buena parte de la parentela paterna y la vida trascurriera en ambiente de camaradería y colaboración en los diferentes oficios propios del campo. Zapateaban grandes ollas de tiesto sobre fogones de piedra en el piso de tierra, dentro de las cuales, abundaban cereales, tubérculos y carne de ovejo, cuyos olores mezclados con el humo de los tizones traspasaban los techos y tejados y se metían preciso en las narices de los moradores, como preludio de una suculenta cena. El guarapo, más chicha que guarapo, era ingrediente indispensable tanto para quitar la sed como para templar el ánimo desgastado por la rudeza del trabajo diario. Así que, bajo el influjo de esta agradable bebida, y antes de apetecer la cena, el jefe del hogar sacaba su tiple, que tocaba con destreza, para entonar las últimas guabinas y torbellinos que había compuesto. Es grato recordar la sencillez de las cosas, el calor humano y la lentitud de los sucesos, no obstante el gran atraso en que se vivía en aquella región; así, mientras las muchachas se encargaban de arrimar el agua y la leña de los quehaceres de la cocina y el lavado de ropas, los muchachos se entregaban al manejo del ganado y de las labranzas.

En su corta existencia, mi padre fue muy afortunado, pues desde adolescente se distinguió como buen administrador de los bienes de sus progenitores; era tiplista y cantador, muy aficionado a la caza y a mantener muy bien amaestrada su jauría. Prestó el servicio militar y dejó varios hijos extramatrimoniales. Cuentan que, estando sentado cerca de unas matas de olivo entonando guabinas, acompañado de su tiple, de repente empezaron a gruñir y a danzar con un raro compás unos marranos que estaban amarrados muy cerca del lugar y sólo se aquietaron cuando mi padre suspendió su concierto, no sin antes observar que los tales cerdos, en el furor de su danza, habían reventado sus lazos y se habían defecado y orinado de la emoción experimentada. Por supuesto, este relato me llevó a interesarme desde muy niño por la música y el canto, aunque no por el extraño comportamiento de los cerdos.

Como el tiempo corría veloz en la casa de La Resaca, que así se llamaba la heredad, llegó la hora de bautizar al primogénito de aquel joven matrimonio, pero hubo que esperar un poco más, mientras se acordaba el nombre adecuado para el nuevo ser, pues mientras unos opinaban que debía llamarse Moisés, por haber sido salvado de las aguas, otros opinaban que no le campeaba ese nombre, porque no le veían la aureola del Espíritu Santo y, además, porque, por línea materna, era anticlerical, si se tenía en cuenta que al abuelo le gustaba leer todos los libros de José María Vargas Vila, por cuya mala maña había sido excomulgado por el cura de la parroquia. Al fin, sobre esta disputa, llegaron a un acuerdo las partes en litigio y le acomodaron un nombre que, para fortuna del recién nacido, estaba fuera del santoral. Para que las cosas no se fueran a complicar con el párroco del lugar, fue preciso celebrar el sacramento en la parroquia vecina de Sutamarchán, pero eso sí, con padrinos con las mismas inclinaciones vargasvilistas del abuelo: -Porque tengo con qué educarte – le decía el padre al recién bautizado- tendrás que ser un gran hombre para honra de la familia. Ya verás que pronto pasarán estos malos tiempos, mejorarán las cosechas, engordarán los ganados y mejorarán los negocios para que no nos falte nada. ¡Ah! pero será preciso que tengas hermanitos para que te acompañen.- Mientras transcurría esta plática, la criatura no hacía nada más que patalear en el canto del padre y mirarlo fijamente a la cara como queriendo darle las gracias por tan buenas y sinceras intenciones, además de que, con sus diminutas manecitas, trataba de arrancarle la nariz.

Mi feliz infancia quedó trunca a los cuatro años de nacido, pues mi padre murió de tifo en el año veinticinco, quedando mi madre viuda a la edad de diecinueve años. En aquella misma época, mi madre me abandonó para contraer segundas nupcias.

2. MI PASADO

Abuela Carlina Castellanos

Mi anciana abuela materna me recogió y se encargó de mi crianza en Sutamarchán, dentro de unas mendicantes circunstancias económicas, mientras mi madre dilapidaba en su nueva vida la no muy despreciable fortuna recibida de mi padre. Aquel pueblo, como toda esa comarca, se debatía entre una pobreza enfermiza y una somnolencia colectiva que parecía no tener remedio. Mi inolvidable abuela, quien estimulaba mis asomos de trovero desde cuando oyó ésta, mi primera copla,

Por la mañana cantó el curruco

y por la tarde bailé un bambuco,

me llevó a la escuela del pueblo donde me recibieron sin haber cumplido aún los cinco años de edad y desde aquel instante quedé involucrado en un revoltillo de edades que iban desde la mía hasta la de adultos que parecían ser mis padres.

Mi vida no podía ser más desastrosa: desde el maestro hacia abajo me maltrataban, porque, de todo lo malo que sucediera dentro del aula o fuera de ella, el responsable necesario era yo, pues a la vista estaba que era muy pobre, huérfano de padre, abandonado de mi madre, mi abuela entrando a la senectud y, lo que es más grave, nací zurdo, que para el profesor era lo mismo que haber cometido un pecado mortal. Entonces, por este grave pecado, llovían sobre mi infantil humanidad, muy frecuentemente, veintiocho ferulazos divididos entre mis manos y mis nalgas y cuando la férula se partía, entonces se recurría a la vara de rosa. Recuerdo que en una ocasión, aparecí con una gran cantidad de chichaguyes en las nalgas, lo que impedía sentarme cómodamente y, al hacer un imprevisto movimiento, regué un frasco de tinta sobre el cuaderno de mi compañero de pupitre. Ante tamaño disparate, me sacó el profesor y, delante de todo el alumnado, me dio tantos varazos que me reventó todos los forúnculos, dejándome inconsciente del dolor.

De este castigo, a la postre, me resultaron dos beneficios: el primero fue que alenté de los chichaguyes y el segundo fue que, desde el día siguiente a mi castigo y por el resto de mi año lectivo, el profesor me daba las suculentas onces que le llevaban todos los días a las tres de la tarde.

Por aquella época, la visita del cura a la escuela era muy frecuente para persuadir a los educandos de los peligros que corría la iglesia frente a esos ateos de la izquierda que siempre estaban en contra del partido de Dios. En esas pláticas se intercalaban algunos cantos que dieron pauta para que el cura me incorporara a la iglesia por mi buena voz y la facilidad para cantar el miserere y el pater noster, elevándome a continuación a la categoría de monaguillo, dignidad ésta que, misteriosamente, cuando acompañaba la misa vistiendo mi atuendo de mini proyecto de cura, hacía que yo anduviera unas cuartas arriba del suelo y hablara con Dios muy a menudo, hasta el punto de pedirle que no me dejara morir cuando una vez me hubo picado un alacrán, a lo cual me replicó diciendo que bien podía hacerme picar dos veces más de ese bicho, ya que yo estaba predestinado a soportar estoicamente el ataque de toda clase de alimañas hasta bien entrado a mi tercera edad.

Transcurría así mi vida, siempre pendiente de los cinco centavos por acompañar las misas dominicales y veinte por cada entierro de primera, hasta el día en que el cura me hizo comparecer ante su despacho, no para indagar, sino para dictarme la más injusta sentencia proferida por un Ministro de Dios: -Usted es un ladrón y no merece el honor de ser monaguillo, porque se ha robado la cabeza del Cordero Pascual que se estaba exhibiendo en el Monumento de Jueves Santo; por lo tanto queda destituido desde ahora mismo. -El Cordero Pascual era un monigote de azúcar que para saber que era un cordero se necesitaba ponerle su letrero y quien lo había descabezado para su propio beneficio era uno de mis compañeros de oficio, quien, para encubrir su falta, se anticipó a sindicarme a mí, porque así lo había dispuesto Dios.

Por supuesto, este hecho se sumó a otro que tuve que afrontar meses antes, cuando llegaron mis padrinos de bautismo un día de mercado, quienes, en un acto de gran generosidad, me regalaron la fabulosa cantidad de diez centavos, con los cuales tuve suficiente para llevar a la casa cuanto quise comprar: bananos, guayabas, naranjas, aguacates, panela, mogollas, bocadillos y panelitas de leche, lo que sorprendió a mi abuelita, quien no quiso creer que con tanto mercado hubieran sido tan generosos mis padrinos y, acto seguido, se dirigió a la alcancía donde tenía reservados los centavos del mercado y, al no encontrarlos, todas sus sospechas recayeron sobre mí. Entonces, fui aprehendido, castigado severamente, encerrado en un cuarto oscuro por espacio de tres días y amenazado tanto de llevarme a la capilla del cementerio para hacerme dormir con los muertos, como de quemárseme las manos por ladrón. Pocos días después, se descubrió que, quien había robado los centavos, era una muchacha que visitaba muy frecuentemente la casa. Pero mi castigo no tuvo reverso, porque así lo había dispuesto Dios. Después de que mi inolvidable abuela me absolviera del castigo por el imputado robo de sus centavos, fue mucho más el cariño y la compasión que le inspiré, más sin comprender el trauma que en adelante me debía sobrevenir.

Con un amigo decidimos un día volarnos de la casa hacia Chiquinquirá. Allí me desmayé al ver una hilera de casas que poco a poco con ruido estrepitoso se iban deslizando de costado vertiginosamente. Cuando recobré el sentido pregunté por las casas que había visto y me explicaron que no eran casas, sino los vagones del ‘tren’ (del que hasta ese momento oía hablar). Respecto al plan, quedó frustrado, pues nuestros parientes en Suta habían dado aviso a las autoridades y fuimos enviados de regreso al pueblo.

En la época de las grandes romerías al Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Sutamarchán era paso obligado para los peregrinos procedentes de toda la región nororiental, desde Venezuela, los Santanderes y los Llanos. El oficio que antes era de acólito lo cambié por el de proveedor de avena y alpiste para alimentar las recuas de los viajeros que pernoctaban en el pueblo. Estos viajeros, antes de su justo descanso y mientras apacentaban sus jumentos, se reunían a interpretar, al son de sus variados instrumentos, las más bellas canciones oídas hasta entonces y yo no desaprovechaba ocasión para tratar de aprenderlas y tratar de repetirlas a toda hora y en todas partes. Recuerdo el día en que pasé cantando ante un grupo de señores que pontificaban sobre los aconteceres de esta vida y de la otra también, quienes al oírme, interrumpieron la charla para invitarme a que repitiera las coplas que acababan de oír y que yo había aprendido el día anterior:

Dale duro a esa maraca,

dale duro pa’ que suene,

dale duro que, aunque truene,

yo no me habré de callar.

Mi mujer está en la cama

y yo estoy en la cabecera

con el rosario en la mano

rogando a Dios que se muera.

- Ese muchacho -dijo uno de los señores- tiene buena voz, pero si sigue inclinado por esa profesión del canto y de la música, muy pronto lo vamos a ver alcoholizado, cantando en las tiendas por un vaso de chicha. –

Por supuesto ese comentario me impactó en forma muy negativa, pues desde aquel día y por mucho tiempo después, no concebía cómo me iba a alcoholizar, si todavía no me había tomado el primer trago. Esa era una forma muy peculiar de decir cosas, al parecer, intrascendentes, sin percatarse del daño que podrían ocasionar en un niño que grababa en su memoria lo que veía y oía para evaluarlo años después, cuando la vida le diera la razón.

Retorno Pasillo Lento

Estrofa 1

Esas cuatro manzanas que en mi aldea

enmarcan la placita del lugar

forman los cuatro puntos cardinales

que aprendí en mi primer año escolar.

Estrofa 2

Esos cuatro montones de casitas

que de niño pudiéronme orientar

son bellos cofrecitos que conservan

de siglos un fantástico historial.

Pueblo que me recuerda quijotescas

aventuras de grande ingenuidad,

en que correr solía tras la luna,

tras el sol, queriéndolo alcanzar.

Hoy peregrino de otros mundos quiero

en mi viejo poblado descansar

de tantas aventuras quijotescas

en que luna ni sol pude alcanzar.

Retorno

Pero algo más imprevisto tenía que acontecerme y fue un día en que, por causas extrañas, me encontraba totalmente solo en la casa, cuando en forma imprevista se presentó mi madre, quien, desde el día de sus segundas nupcias, había separado casa: me tomó de la mano, me condujo hacia una columna, me ató a ésta y, sacando una navaja de esas que en su época las llamaban “Castel”, se preparó a degollarme. En aquel instante, sin yo comprender el motivo que inducía a mi madre a tomar tal decisión, toda vez que nunca se había interesado por mí, se oyó un ruido raro proveniente de la calle, lo que hizo que mi madre se apresurara a desatarme, exigiéndome la promesa de no comentar a nadie lo sucedido. Entonces, desde aquel momento, sucedió un cambio favorable en aquellas interrumpidas relaciones madre e hijo, bajo el compromiso de no contar a nadie el anterior episodio. Sin embargo, se interponía la autoridad de mi padrastro, a quien no le caía muy bien mi presencia en su hogar, de suerte que mi padrastro resultó pegándome por faltas que supuestamente yo cometía, cuando la realidad era diferente: era la parte económica la que lo atormentaba. Ya habían dilapidado la parte hereditaria de mi madre. Mi padrastro era un trotamundos sin iniciativas y sin amor al trabajo y su unión con ella sólo había tenido un fin: la herencia.

Es así como, acabada la primera parte de lo que le había correspondido a mi madre, era urgente recurrir a lo que quedaba de la hijuela de los herederos y, para satisfacer esta necesidad, era indispensable matar al hijo, pues, matándolo, quedaría ese otro recurso económico para la subsistencia del nuevo hogar. Luego esa fue la conclusión que los llevó a todo lo que se urdió para mi degollamiento. Mas, como se frustró ese programa y entraba ya el año treinta en que todo el panorama sociopolítico, económico, religioso, intelectual y cultural empezó a evolucionar y el pueblo, ávido de oportunidades, a servirse de él, entrando yo a mis nueve años, mi madre, de modo inesperado, nos llevó a vivir a Tunja, porque a mi padrastro le habían dado trabajo en el trazado del Ferrocarril del Nordeste y mis servicios eran indispensables para cuidar las hijas del segundo matrimonio.

En aquella corta estadía en la ciudad de Tunja, fui matriculado en una escuela a la que llamaban “Modelo” (hoy sección primaria del Colegio de Boyacá), de donde me escapaba muy frecuentemente sólo por correr detrás del carruaje en que se paseaba Monseñor Crisanto Luque para besarle la mano y así sentirme santificado. Luego, en aquel mismo año, le suspendieron el contrato al padrastro y fue preciso trasladarnos a Fusagasugá en busca de mejor vida y allí me tocó alternar mi oficio de niñero con el de vendedor ambulante de tinto y cigarrillos, actividad que ejercía entre las tres y las seis de la mañana alrededor de las agencias de transporte.

En agosto del año en referencia, se posesionó de la Presidencia el Doctor Enrique Olaya Herrera, quien era propietario de la quinta llamada “Tierra Grata” y, en uno de sus paseos veraniegos, tuve la gran emoción de estrecharle la mano al “Mono”. Entonces, para no sentirme un muchacho cualquiera, ya registraba, en mi corta existencia, los tres más grandes acontecimientos: primero, el de haber sido acólito (casi cura); el segundo, el de haberle besado la esposa a Monseñor y, el tercero, el de estrechar la mano del primer Presidente liberal del siglo. Todo esto me fue creando un algo de independencia y de rebeldía: recordé la prematura muerte de mi padre, el despilfarro de la herencia, las malas intenciones de mi madre, los maltratos de maestros y padrastro y, un día cualquiera, boté a la basura el cajón del tinto, me trepé en un camión y, camuflado entre la carga, llegué a San Victorino, el lugar más comercial del viejo Bogotá.

3. MI CUERPO

Desprovisto de plata y de ropa adecuada para protegerme del intenso frío sabanero, empecé a llorar en el umbral de un portón, cuando un señor de aspecto bonachón se me acercó para preguntarme por qué lloraba y cuando le espeté toda mi historia me tuvo compasión y me llevó a su casa que quedaba en un lugar más bien periférico, un poco abajo del Hospital San José. La familia se componía de los esposos y dos hijos ya entrados en la adolescencia, pues empezaban a usar pantalón largo. Para alojarme, fue necesario arreglar un rincón en el cuarto de San Alejo y, para que me cambiara de ropa, me pasaron unos raídos vestiditos ya fuera de servicio. Aunque se observaba que la familia era de aquellas caídas en desgracia económica, acusaban una buena cultura. Parece que eran de las que llamaban “vergonzantes”, porque me mandaban con un portacomida de cuatro tazas hasta una casa como de beneficencia que quedaba en la calle diez entre la octava y novena para recibir la comida que luego era repartida entre todos; solamente el desayuno lo preparaba yo, y consistía en una porción de ‘aguadepanela’ y un pan de medio centavo.

Todo marchaba más o menos bien hasta cuando me ordenaron que me pusiera uno de los vestidos que me habían dado, cuando rompí en llanto por pretender obligarme a vestir ropa ajena. Entonces, me rebelé y me fui en busca de unos parientes de los que tenía una vaga idea de que vivían en “La Perseverancia”. Como yo era ya un veterano bogotano, porque había ido varias veces a echar barquitos de papel y a mirarle las piernas a las lavanderas en el río San Francisco, conocía también el Circo de Toros y el parque San Diego o de ‘La Independencia’, no me fue difícil encontrarme con mis parientes, los que me trataron con generosidad, por el momento; así que, pocos días después, un señor que decía ser de Rusia me contrató para vender ambulantemente paqueticos de maní revuelto con cocoa. Pero mi patrón desapareció poco después sin cancelarme ni un centavo por mi trabajo.