Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

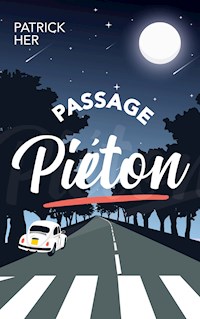

"À la maison, on n'écoutait que les Beatles !" Début des années 70, Paul est élevé seul par Michel, fan inconditionnel des Beatles. Alors qu'il souffle sa septième bougie, son père lui remet le 33 tour de l'album "Please Please Me". Il découvrira désormais un disque des quatre garçons dans le vent à chacun de ses anniversaires. Bercé aux mélodies du groupe légendaire, Paul grandit, Paul vieillit. Entre expérience spirituelle et dictature paternelle, l'omniprésence de la musique influencera son destin, sa vie amoureuse et sa santé mentale. Avec humour et gravité, Passage Piéton nous plonge dans l'histoire mouvementée d'un personnage émouvant et attachant, au rythme des chansons des Beatles. Comment Paul finira-t-il par traverser son "Abbey Road" ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

à Brige

à Émilie, Jonathan et Pauline

à ADAD

à Alain

sans oublier John, Paul, George et Ringo, sans qui cette histoire n'aurait pas été écrite.

And in the end, the love you take is equal to the love you make

Lennon-McCartney (The End)

Table

Prologue

Ferry

Ruptures

Cauchemar dans le bush

Indian Psychedelic Addiction

Cabine d'essayage

Concerts et festivals

Nuit à l'anglaise

Lettres d'amour

Annonces

Enfants de chœur

Cohabitation

Wight

Naissance de Paul

Woodstock

La neuvième marche

Les tantes Mimi

Rencontre

Projets

Karma

Paul et Virginie

L'âge de raison

Cadeau-surprise

Polaroïd

Scott Owen

Dakota, New York

Neige

Express Mart

BB by XX

Jumelage

Bataille navale

Le Roi Lierre

Amour-bail

Carnet rose

Embouteillage

Immatriculations

Vernissage

Violoncelle

L'Envie des Mets

Le docteur Robert

Bouleau

Valium

Les pyjamas bleus

La pomme

Nymphomane

Alliance

Tumeur, tu meurs

Épilogue

Prologue

– A la maison, on n'écoutait que les Beatles.

Paul prononce ces paroles d'une voix faible et monocorde.

– Je sais! dit Élise. Tu me l'as répété cent fois. Mais continue! Ce souvenir te fait du bien.

Il sourit étrangement, et peine à trouver une position plus confortable dans son lit à sommier articulé.

Il tient la main d’Élise. Ou plutôt c'est elle qui lui serre la main. Une main qui se refroidit d'heure en heure.

Le cœur s'émeut encore. Il balbutie le sang, qui transmet des messages codés jusqu'au lobe temporal et au diencéphale du cerveau. Mais les membres de Paul sont négligés par un corps désormais hors service.

– C'est pas croyable! continue-t-il.

On ignore si Paul fait allusion à sa maladie, à la musique des Beatles, ou au pyjama fantaisie qu'on lui a enfilé pour remplacer le bleu clair en coton, souillé et trempé. Élise augmente la pression de ses doigts sur les poignets de Paul, tâte son pouls, contrôle l'alternance chaud-froid incessante. Elle le regarde tendrement et pense à tout ce temps qu'elle lui consacre: « Je suis patiente, mais c'est Paul qui agonise ».

Élise est infirmière dans un service de soins palliatifs depuis six mois au cours desquels les compétences qu'elle a démontrées pour accompagner les malades en fin de vie ont fait l'admiration du personnel soignant.

Outre une patience d'ange, dont elle est parfaitement consciente et que son doux visage ne dément pas, elle dispose de toutes les qualités nécessaires. Capacité d'écoute, bienveillance, disponibilité, qu'apprécient les malades et leurs familles, et qui donnent entière satisfaction à son chef de service. Même si aujourd'hui il a déjà entrouvert à trois reprises la porte de la chambre pour l'inciter à abréger et à s'occuper d'autres cas dans l'aile ouest.

Elle sait qu'elle continuera de s'acquitter au mieux de sa mission au sein de ce service de cancérologie. Mais elle ne prolongera pas son contrat. C'est au-dessus de ses forces. Surtout après l'épisode Paul Laney.

– La pochette du disque Abbey Road a disparu, dit-il. Je ne la vois plus accrochée au mur.

– Je sais. Tu me l'as réclamée cent fois. Mais ce n'était pas ici. Tu confonds d'établissement.

– Il y avait des arbres sur la photo de l'album, je me souviens. Et du ciel bleu. De la couleur.

Il ajoute:

– Le vert de la nature va beaucoup me manquer quand je serai mort. Ici tout est si blanc!

C'est vrai que tout est blanc autour de lui. Les murs de la chambre sont blancs, le lit médicalisé et les draps sont blancs. Probablement derrière la porte, le couloir est blanc. Les tableaux qui font état des constantes du malade, qui indiquent les changements de personnel en poste et les numéros de téléphone des médecins sont blancs. Paul se demande si le couloir de la mort qu'il va emprunter prochainement sera blanc lui aussi. En attendant, même les nuages qu'il devine au travers du store à moitié relevé sont blancs.

Forcément, son esprit tend à broyer du blanc. Mais, somme toute, la chambre est apaisante et la télécommande qui régule la température de la pièce et règle l'intensité de la lumière permet d'éviter tout éblouissement.

Ce qui l'éblouit intensément, c'est cet ange blanc, assis près de lui, revêtu d'une blouse immaculée et dont il fixe la bretelle de soutien-gorge, celui que porte Élise, blanc lui aussi. Il ne peut pas croire que les anges n'ont pas de sexe.

– Je t'aime, Élise. Tu es parfaite.

– Je sais, dit l'ange, tu me l'as déclaré cent fois. Mais continue! Je ne me lasse pas de te l'entendre dire.

Elle confesse:

– Toi aussi, tu vas beaucoup me manquer.

Paul regrette de ne pas avoir connu Élise plus tôt.

La première fois qu'il l'a rencontrée, c'était cinq ans auparavant, il l'appelait Rose. A cause de ses lèvres discrètement colorées sur son visage angélique, comme deux pétales posés sur les ailes déployées d'une colombe. C'est le compliment qu'il lui avait adressé. Elle avait rectifié en l'informant qu'elle se prénommait Élise. Il en avait eu la confirmation en portant les yeux sur son badge, épinglé sur sa blouse.

– Nous deux, ça aurait pu marcher, regrette-t-il.

Il songe à leur différence d'âge, quinze ans au bas mot. Est-ce vraiment un handicap? Il pense à Goethe, tombé amoureux à plus de soixante-dix ans d'une jeune fille de dix-sept ans. Se peut-il que leurs sentiments soient exacerbés et réciproques? Mais il n'est pas Goethe. Ni romancier prolifique publié, ni scientifique éclairé. A moins qu'il ne partage avec lui ce point commun de rechercher l'éternel féminin, la beauté physique et morale absolue.

Et qu'en est-il vraiment des sentiments d’Élise à son égard? Peut-il espérer plus que de l'affection? Est-ce trop tard, de toute façon? Paul soupire: « Mourir à trente-sept ans, c'est trop bête ». Il songe: « Né prématuré, décédé prématuré ». On est toujours trop jeune pour mourir, tant qu'on n'a pas rencontré le grand Amour.

– Tu te fais du mal, Paul.

Elle sent un fluide glacial envahir le corps de Paul. Il lutte. Ses mains sont blanches, ses pensées sont blanches. Il s'accroche. Mais comment peut-on s'accrocher à un ange?

Il jette un coup d’œil au sac de soluté, bien accroché, lui, au pied à perfusion mais il ne sent pas le produit qui s'écoule lentement, inexorablement dans ses veines.

Perfusion, injection, confusion. L'épuisant quotidien.

Paul a davantage besoin d'une transmission de la mémoire.

– Raconte moi l'histoire de ma vie, implore-t-il.

Élise la connaît par cœur. A force d'être à l'écoute, elle en a absorbé tous les détails.

Il entend la douce musique de sa voix.

– Je suis ta mémoire. Je suis ta vie, murmure-t-elle. Es-tu prêt pour une transfusion de sons?

Elle lui serre la main un peu plus fort, comme pour mieux soutenir son attention et retarder son départ vers le long tunnel blanc, qu'il évoque souvent Elle sait qu'il est important pour lui de remonter dans ses souvenirs et de préparer son bagage affectif avant sa disparition.

Il est en communion avec elle. C'est plus jubilatoire que l'extrême-onction proposée hier par le prêtre de l'hôpital et qu'il a refusée. Le sacrement des malades, avait précisé le prêtre, rendant la sentence moins ultime, moins effroyable. Il sourit. Elle peut commencer son récit.

Il a le bonheur à portée de main.

1 Ferry

Tes parents ont vingt ans quand ils se rencontrent. Ils se prénomment Michel et Catherine. Ils sont jeunes et beaux. Ils ont toute la vie devant eux. C'est toujours ce qu'on pense quand on est jeune et beau.

En ce printemps 1968, Catherine accompagne son père à Londres.

Ils quittent Paris, qui ne retentit pas encore des cris de colère que pousseront dans quelques mois étudiants et ouvriers dans un même combat. Tous unis, pour créer un climat bordélique après des années d'ennui et avant des années de déprime. Mobilisations, grèves, manifestations, débrayages, heurts. Et des slogans qui feront la une et les choux gras des quotidiens et des magazines, en attendant l'abandon du conflit par les syndicalistes et l'essoufflement du mouvement étudiant dont les idées utopistes feront chou blanc. On sait ce que l'Histoire retiendra. Mais pour l'heure, rien de tout cela. Juste des étudiants qui se rassemblent et discutent à Nanterre, qui s'apprêtent à baptiser leur initiative « Mouvement du 22 mars » avec beaucoup d'enthousiasme pour préparer leurs revendications et une part de naïveté à vouloir changer le monde.

Le ferry-boat d'une compagnie britannique quitte Calais, destination le port de Douvres. Le ciel d'un bleu pâle, encombré de cumulus blancs, ne parvient pas à colorer les flots. Les vagues grisâtres des eaux profondes se fracassent bruyamment contre le flanc du navire, comme des squales invisibles en furie qui s'acharnent sur un surfer et sa planche dans un remous indescriptible.

Des passagers assistent sur le pont à l'éloignement des côtes françaises et discernent faiblement les falaises de Douvres qui se dressent à l'horizon comme une forteresse argentée. Des jeunes gens s'amusent de ces vents violents, les cheveux dénoués flottant au vent, des perles d'eau sur le visage comme un baume hydratant. Ils échangent des baisers fougueux pour réchauffer leur corps. Des couples, plus âgés, moins démonstratifs, se tiennent chastement serrés l'un contre l'autre. Ils se tiennent la main pour ranimer leur cœur, et utilisent l'autre pour maîtriser une casquette lâche ou contenir un foulard indiscipliné.

A l'intérieur du ferry, quatre groupes de touristes se forment immanquablement: les lecteurs, les mangeurs, les joueurs et les buveurs. Les premiers souhaitent lire le temps de la traversée quelques articles de leur magazine ou plusieurs pages de leur roman, mais le balancement du bateau leur fait perdre la ligne fréquemment. Les seconds se goinfrent de sandwiches au pâté ou au jambon blanc, de chips Tayto aromatisées oignonfromage et de barres chocolatées. Eux aussi risquent de perdre la ligne. Les joueurs sortent leurs cartes, jeux de trente-deux, cinquante-deux ou tarot, ou accessoirement le plan de Londres. Ils veulent organiser la visite de la capitale et optimiser le parcours des sites à ne pas manquer. Ils mémorisent la ligne de métro à emprunter, sitôt arrivés en gare de Victoria. Leur temps est précieux. C'est un forfait « one-day shopping in London ». Quant aux buveurs, depuis un moment, ils sont alignés devant le duty free shop qui temporise son ouverture. Déjà trois minutes de retard par rapport à l'heure affichée.

– Et l'on dit que les rosbeefs sont toujours ponctuels, entend-on parmi ceux qui piaffent d'impatience.

Enfin, le rideau roulant se lève. Apparaissent des rayonnages qui regorgent de paquets de cigarettes et de bouteilles d'alcools à prix attractifs. Un choix aussi vaste va forcément générer une folle hésitation et ralentir le service. Les étiquettes ne mentionnent pas encore le danger que peut causer leur consommation. Le cancer peut attendre.

Deux vendeurs, un homme et une femme, attendent bras croisés derrière le comptoir que le store soit complètement relevé. Ils portent tous les deux l'uniforme austère de la compagnie. Pantalon, chemise noirs pour lui. Jupe, chemisier noirs pour elle. Gilet noir pour chacun.

Ils portent aussi le même visage fermé et impassible. Toutefois, une légère lueur d'agressivité se perçoit dans leurs yeux et leurs sourcils.

Un touriste chuchote à sa voisine de queue:

– On dirait deux pingouins, vous ne trouvez pas? D'ici qu'on fasse l'impasse sur l'escale de Douvres pour les ramener directement au pays des Inuits, cela ne me surprendrait pas. Ce serait inouï, n'est ce pas?

Il s'esclaffe de son bon mot. La voisine s'en amuse poliment.

Elle dit qu'ils ressemblent davantage à des pitbulls prêts à mordre quiconque s'aviserait de s'approcher de la marchandise. Il rit bruyamment, en affichant des dents jaunies par la nicotine et en dégageant une haleine de tabac froid.

Pas sûr qu'elle ait envie de poursuivre la conversation avec cet individu.

Jean, le père de Catherine, fait tranquillement la queue et observe d'un œil amusé les scènes cocasses de ces touristes en goguette. Les livres sterling se mettent à circuler, les gens à s'agiter en tout sens. Argent et consommateurs affluent.

Certains, subitement raisonnables, changent d'avis et quittent la file d'attente. Ils se font houspiller par leurs amis de ripaille et compagnons de débauche.

– Qu'allons nous faire pendant la durée de la traversée, maintenant? s'interrogent-ils.

D'autres, à peine servis, débouchent les bouteilles de whisky ou de vodka et ingurgitent de grosses lampées.

– Çà nous occupera, se justifient-ils.

L'alcool les aidera aussi à oublier un mal de mer ou surmonter un mal d'être.

Les plus hardis montent sur le pont. Ils défient la loi de la pesanteur, après l'absorption de plusieurs doses de scotch. Le plus braillard, le visage empourpré de vapeurs et d'embruns, s'agrippe au bastingage et lâche accidentellement sa bouteille de Clan Campbell, encore à moitié pleine. Elle tombe à l'eau et flotte au gré des vagues dans l'attente improbable d'un naufragé, buveur invétéré, ou d'un capitaine courageux.

– Merde, fulmine-t-il, les yeux vitreux. Et je ne sais même pas où se trouvent le canot et la bouée de sauvetage. Ça ne va pas être facile de la récupérer, se dit-il stupidement.

Le flacon ira s'échouer sur les plages sablonneuses de Wissant ou sur les cailloux blancs d'une plage de Douvres. Il voyagera en compagnie des sacs plastique imprimés du logo de la compagnie maritime, des déchets et des emballages que le groupe des mangeurs n'aura pas su retenir ou dont ils se seront débarrassés sans scrupule. Le buveur maladroit ressent une culpabilité écologique très momentanée. Il pense au cambouis qui enrobe les galets de la plage de Cayeux où il continue de séjourner chaque été par nostalgie, depuis que sa femme l'a quitté. Il pense à ces salauds de capitaines qui dégazent sans honte. Il pense à son existence gâchée par l'échec de son couple. Il hurle « Salope! » en brandissant le poing vers le ciel, comme un Viking fâché contre Thor. Il pense à son comportement, à ce besoin de noyer son chagrin qui le taraude depuis qu'elle est partie.

« Cà vaut mieux que de se foutre à l'eau devant tant de médiocrité et de laideur! »

Mais égoïstement, il pense à sa bouteille entamée, perdue dans les flots, qui va débarquer sans lui.

« Quel gâchis! » se dit-il pour son moral, comme pour sa bourse.

Des images lui trottent dans sa tête nauséeuse. Pas de petit papier glissé dans le flacon presque vide, pas de petit message ficelé autour des boules de cambouis, pour exprimer son désarroi et cracher toute sa haine.

Il se sent minable.

– Campbell, cambouis, flottement chaotique, combat perdu d'avance? Rien à foutre de votre environnement. Que la croisière s'amuse, ricane-t-il.

Et il vomit copieusement dans la Manche et sur son pantalon.

Jean est à présent servi. Muni de son pack de John Player Special et de son Glenfiddich single malt 12 ans d'âge, il rejoint Catherine. Il éprouve un peu de honte à déguster un millésime dans des gobelets plastique mais il trahirait la culture écossaise en se contentant d'un scotch bas de gamme, tout juste convenable pour préparer un Irish coffee.

« Même rassemblés au sein des îles britanniques, laissons à chaque peuple ses spécialités, aux Dublinois comme aux Edimbourgeois » songe-t-il.

2 Ruptures

Chaque fois qu'il le peut, soit quatre à cinq fois par an, Jean emmène Catherine en Angleterre. Cadre commercial dans le négoce de laine import/export, il voyage fréquemment et alterne séjours de courte durée dans le Yorkshire et longs périples en Australie. Parfois, il effectue des sauts de puce Paris-Lille afin de rencontrer les industriels lainiers de l'agglomération, essentiellement regroupés à Roubaix et Tourcoing. Il discute défeutrage, boulochage, longueur de fibres, élasticité.

Il réalise un business juteux et ses collègues sédentaires l'admirent ou le jalousent en aparté, le soupçonnant de concilier des ventes de laine à tricoter aux marges confortables le jour, et de fricoter dans les bars de Sydney en soirée avec quelques blondes ou rousses, bières savourées au comptoir ou jolies filles consommées en chambre.

Ils n'ont pas tort sur tout, dans la mesure où Jean s'est acclimaté au fil des déplacements et s'est forgé une expérience dans bien des domaines, décalage horaire, âpres négociations et absorptions immodérées de whisky et de bière. Mais son organisme résiste bien à cette vie mouvementée, ponctuée d'excès d'alcool comme pour marquer la satisfaction du devoir accompli. Et chaque matin, motivé comme jamais, il repart frais comme un gardon et vif comme un wallaby pour décrocher de nouveaux contrats commerciaux. Tant pis pour ses collègues envieux, ils peuvent attendre. Il n'a aucune intention de lâcher son job de commercial à l'international et sa succession n'est pas encore d'actualité.

Un jour, lors d'une grève surprise des pilotes d'Air France, son vol du matin Paris – Londres est annulé. Londres lui sert de première escale avant d'embarquer pour Sydney sur un Boeing 707 de la BOAC, en partenariat avec la Qantas Empire Airways. Voyage éprouvant, avec des escales multiples, Bahrein, Calcutta et Singapour.

Le retour à son appartement s'avère plus éprouvant encore. Il rentre chez lui par le premier taxi disponible, les taxis ne sont pas en grève, est-ce une chance? Il regagne son domicile situé dans le sixième arrondissement, pas très loin de la gare Montparnasse.

Bien que son couple n'ait pas résisté longtemps à une forme de détachement et de lassitude, cédant parfois à une sombre morosité, - leur couple fusionnel c'est de l'histoire ancienne -, il est néanmoins content de causer une double surprise à sa femme. Un retour imprévu et un carré de soie Hermès acheté dans une boutique de l'aéroport. « La soie, c'est tellement plus noble que la laine même si le ver du bombyx est moins docile et moins gracieux que le mouton » pense-t-il.

Il accable l'ascenseur, toujours nonchalant quand on est pressé comme lui, les bras chargés de lourds bagages comme le cliché de tout représentant export typique.

Une grosse valise Samsonite, un attaché-case Delsey, complétés par un sac à dos de routard sans marque, d'origine italienne. Privilégier des fabricants distincts, certainement, mais faire jouer la concurrence à outrance pour économiser trois sous, il n'a pas vraiment le temps pour ce genre d'exercice. Commerçant dans l'âme et dans la laine, mais pas marchand de tapis.

Quand il pénètre dans sa belle résidence, une surprise l'attend aussi. Sa femme est en peignoir de bain, mais l'homme qui se tient près d'elle en slip kangourou, (décidément, l'Australie n'est jamais loin, se dit Jean), ne laisse aucun doute sur la nature de leurs relations. Jean ne bronche pas. Il ne connaît pas ce type, il ne l'a jamais croisé, ou alors, entraperçu une fois peut-être dans la cour de l'immeuble. Jean regarde sa femme, anéanti, il abandonne sa valise et son sac dans le corridor, puis sort précipitamment.

Il se retrouve au bas de son immeuble, rue du Cherche-Midi. Le nom de sa rue résonne dans sa tête et froisse sa peau, comme une marque adaptée à sa situation et à son état d'esprit de l'instant. Il est déboussolé et désemparé. Il déambule Boulevard Raspail, et passe devant la station de métro St Placide. L'exercice de syntaxe continue. Comme il aimerait pouvoir garder son calme en ce moment. Pour rejoindre la gare Montparnasse, il hésite entre prendre la rue du Départ et la rue de l'Arrivée, il ne sait vraiment plus où il en est. L'odeur de la gare et la foule des usagers l'étourdissent. Il atteint Boulevard de Vaugirard.

Les rues sont de plus en plus animées, son esprit de plus en plus vide. Il est surpris d'avoir conservé son attaché-case en cuir dans la main droite, et le paquet-cadeau dans l'autre. Il s'approche d'une poubelle qui déborde de détritus, les éboueurs sont-ils en grève eux aussi? Il jette le carré de soie joliment emballé, sans regret. Il entre dans un troquet qu'il n'a jamais fréquenté. Le nom, « A la Belle Epoque », lui semble tout indiqué pour ressasser ses souvenirs et dresser un bilan. Au comptoir, un garçon de café à la moustache fine et brillante comme dans une pièce de Feydeau est occupé à essuyer un verre à bière. Il n'en finit pas de le frotter, par hygiène ou par ennui, au point qu'il risque de dépolir le verre de Leffe avant d'user la serviette à carreaux rouge. Concentré sur son travail de fourbissage, il garde l’œil rivé sur la porte d'entrée comme s'il s'attendait à voir débarquer la reine d'Angleterre, les contrôles sanitaires, ou le fisc.

Jean s'installe sur une banquette de moleskine rouge. Il commence par un double expresso, puis enchaîne les doubles whiskys. Décidément tout est double ce matin, même la vie de sa femme. Il a besoin de maîtriser ses émotions et se recharger en carburant. Même à chaud, il lui faut décider de la conduite à adopter quant à l'avenir de son couple.

Il sort un bloc-notes de son attaché-case et en arrache une page. Peser le pour et le contre. Poursuivre la relation ou rompre? Mais une feuille de papier, c'est bien léger pour décider d'un futur conjugal. Il n'écrit rien, il mémorise seulement un texte approprié à la situation. Lentement, il froisse la page vierge et en forme une boulette, comme celle qu'il s'apprête peut-être à commettre: une envie de cruauté, une boulimie de violence et de dégoût. Vexé dans son amour-propre, il ne peut envisager de vivre dans une promiscuité à relent de trahison ou dans un éloignement professionnel à doute permanent. Mieux vaut en rester là, c'est-à-dire, laisser tomber, partir, tout quitter.

Certes, il admet que son épouse Simone, mère au foyer (elle préfère dire sans profession), un seul enfant à charge, l'aîné a disparu trop tôt, dispose de beaucoup de temps libre. Après tout, sa fille, Catherine, d'une adolescence précoce, s'est mise à s 'assumer très tôt. D'autant que Simone revendique une émancipation avant-gardiste et ne peut se contenter de consacrer ses journées à tricoter des pulls avec les pelotes de laine déclassée qu'il glane chez des fournisseurs généreux. Il n'est pas dupe. Mais de là à s'imaginer que son épouse consomme ses ardeurs en s'abandonnant au premier venu ou en s'offrant régulièrement à un amant assidu...

L'alcool agit.

Remonté contre sa femme et par l'escalier de service, Jean regagne l'appartement, déterminé à jouer le rôle du mari trompé et outragé, mais magnanime quoique intransigeant. Du théâtre de boulevard, qui mène les personnages dans une impasse.

Mais la générale n'aura pas lieu. Simone a déjà quitté les lieux. La valise de Jean est ouverte, ses vêtements et sa trousse de voyage jonchent le sol du corridor. Faut-il y déceler le symbole d'une saturation des absences professionnelles répétées? On dirait l'étalage d'un bazar à Barbès dans le dixhuitième arrondissement. Le message est clair. Les seuls effets dont Simone s'est servie se limitent à cet amas de fringues répandues dans l'appartement. Ras le bol, le jeu de la mère modèle. Terminé, le rôle de la domestique. Exit, l'épouse adultère. Un nouveau personnage lui est attribué: une femme libertaire qui revendique son épanouissement et s'assume complètement. Sacha Guitry peut ranger ses pièces sexistes et détruire ses brouillons misogynes.

Jean s'installe dans le salon, replié sur lui-même dans son sofa, en boule comme son état d'esprit. Coudes sur les genoux, il tamponne les doigts sur ses tempes. Le film de sa vie se déroule instantanément sous ses yeux clos. Les images de son mariage sont très nettes. Une belle journée ensoleillée de l'été 36. Une noce modeste mais jubilatoire dans l'effervescence sociale de la période. Les premiers congés payés, le droit syndical, les augmentations de salaire. La joie de quitter le cercle familial, le soulagement d'échapper à l'autorité des parents, à leur surveillance étroite et permanente. Et le plaisir de faire enfin l'amour.

Sept ans de bonheur intense avec Simone malgré les vicissitudes de la guerre. Les parents de Jean se débrouillent bien pour échapper à la pénurie et aux privations. Sept ans d'insouciance malgré l'incertitude sur l'issue du conflit. Sept ans comme l'anniversaire des noces de laine. « Coïncidence? » se demande Jean, « mon existence est-elle donc placée sous le signe de cette fibre naturelle? ». Ses cours du soir dans une école textile lui reviennent à l'esprit. Il liste les propriétés de la laine et les confronte à ses années de vie commune avec Simone. Il évalue sa part de responsabilité dans le délitement de leur union.

« Isolation thermique: ai-je suffisamment protégé mon couple des tensions que des négligences ou les habitudes peuvent déclencher?

Absorption de l'humidité: ai-je régulièrement atténué cette forme d'ennui, ce désœuvrement qui finissent par suinter au fil des jours?

Bonne élasticité: me suis-je montré suffisamment patient et tolérant? ».

Vingt-huit années passées avec Simone.

Un premier quart plein de ravissement pour trois quarts de désenchantement. Un parcours qui tombe de Charybde en Scylla. Une déliquescence flagrante au fur et à mesure des anniversaires de mariage qui ponctuent l'essoufflement progressif de la relation. Une passion qui faiblit à la dixième année, aux noces d'étain. Un espoir qui renaît après douze ans, aux noces de soie, quand Catherine sort de son petit cocon par un beau matin du printemps 1948. Une union qui prend du plomb dans l'aile comme les noces du même nom au bout de quatorze ans. Une alliance qui se fragilise aux noces de porcelaine après vingt et un ans de bague au doigt. Et l'argent, trop d'argent, qui devient un poison à l'issue de vingt cinq années de vie officiellement commune.

Alors, un gâchis, cette rupture définitive? Non, cela lui importe peu, au fond. Il s'en sortira. Il dispose d'argent à profusion, carrière réussie à l'international et joli capital hérité de ses parents, décédés tous les deux. Ils lui ont légué un joli pactole, résultat d'un marché noir fructueux organisé pendant les années Pétain. « Drôle de guerre, drôle de monde », avouait son père à mi-voix, comme s'il trahissait un secret d’État ou comme s'il cherchait à se justifier.

Jean s'allonge à présent sur la banquette plus confortablement. Les yeux rivés au plafond, il reprend ses esprits et respire profondément. Il se surprend tout à coup à excuser Simone, sans lui pardonner pour autant. Il veut bien admettre cette liaison. Il se souvient des discussions animées qu'ils ont eues ensemble ou lors de dîners avec des couples d'amis sur l'évolution de la femme dans la société française. Simone, par une curiosité liée à leur prénom commun, s'était procuré l'ouvrage de Simone de Beauvoir « Le deuxième sexe ». Elle était sortie de cette lecture comme envoûtée par le discours résolument féministe et existentialiste de l'ouvrage. Elle n'avait pas compris tous les thèmes abordés, mais partageait des revendications majeures telles que l'accès au travail, l'indépendance financière et surtout la sexualité. Jean se souvient aussi du pamphlet de Betty Friedan « La femme mystifiée » qui a trôné pendant des mois sur la table de chevet de Simone. Jean n'a sans doute jamais mesuré ni pris au sérieux le besoin exacerbé d'émancipation de sa femme.

Et puis, il y a eu le vide laissé par la mort de leur fils. Faire semblant de continuer à vivre normalement, avec un trou béant dans le cœur, que rien ne peut combler. Ni l'amour pour l'enfant qui reste, ni la délicatesse des amis, ni la rencontre de nouvelles relations ne peuvent atténuer la perte douloureuse. Le temps qui passe n'est pas un substitut à l'oubli. Il peut apaiser l'esprit, mais sans jamais consoler le cœur.

Mais aujourd'hui, à quoi bon se lamenter ou s'étendre inutilement sur d'éventuels regrets?

Au fond, rien n'est dramatique. Il lui reste Catherine.

Presque majeure, elle lui demeurera attachée, il en est convaincu. Jean ne s'y trompe pas. Entre l'argent facile, une permissivité constante offerts par le père, et la négligence d'une mère qui ne pense qu'à mener une vie frivole sans regrets et sans tabous, le dilemme est vite tranché.

Après la séparation de ses parents en 1964, Catherine continue de rendre visite à sa mère. D'abord, un week-end par mois. Puis, elle espace ses rendez-vous, dépitée par l'enthousiasme modéré de sa mère qui s'étiole encore un peu plus à chacune de leurs entrevues, et au fil des aventures que sa mère collectionne. Un nouvel amant chaque année semble être la nouvelle mesure. Catherine se lasse vite de ce calendrier perpétuel, pas très catholique, malgré la scansion des fêtes religieuses, laïques ou votives.

Naissance d'une nouvelle relation à Noël. Confirmation à la Chandeleur de la réciprocité des sentiments du couple passionné, avec cœurs et corps retournés au lit comme des crêpes. Résurrection d'un vrai et grand Amour à Pâques. Puis au milieu de l'été, vers le 15 Août, désillusion. Simone déchante. Elle éprouve une immense frustration de ne plus être portée au septième ciel par son compagnon d'une imagination peu fertile au lit, au manque évident de créativité sexuelle. Cette lassitude multiplie les débats et dégrade les ébats dans une même proportion. La déception l'emporte et la rupture s'impose. Le 11 novembre sonne généralement l'arrêt des hostilités et la mise au ban de l'amant éploré. Cela laisse à Simone un mois avant le Noël suivant pour reconquérir un nouveau mâle. L'expérience lui donne de l'assurance et ses techniques d'approche sont au point.

Simone se spécialise dans la séduction d'antiquaires. Elle juge son idée brillante, convaincue que cette profession foisonne de gens auxquels elle ressemble, cultivés, élégants, disposant de temps libre et de beaucoup d'argent. Des critères fondamentaux pour atteindre ses objectifs de femme adulée, épanouie et comblée.

Elle prospecte dans les quartiers les plus cossus de la capitale. Elle visite les galeries d'art et lambine dans des boutiques qui semblent déployer encore plus de trésors que certains musées. Elle aime cette atmosphère feutrée, avec ces parquets qui craquent pudiquement, comme les témoins discrets de l'histoire des meubles exposés, ou avec ces tapis persans qui étouffent les sons, comme pour mieux chuchoter la mémoire de ces lieux.

Ici, elle s'arrête devant un vase Directoire, là, elle hésite devant un masque-heaume africain, ou marque le pas devant un lit à baldaquin. Furtivement, Simone évalue l'antiquaire comme on estime une marchandise avant de lancer une enchère. Facile, séducteur, pervers, classique, fantaisiste? Tous les goûts sont dans sa nature, pourvu qu'elle se sente désirée, et que la relation soit durable et authentique.

Simone prend son temps et se complaît à répandre dans les pièces un parfum entêtant aux effluves enveloppantes qui détonne avec l'encaustique du mobilier de collection. Attiré par cette fragrance sensuelle ou par ses hésitations, on se place dans son sillage, on l'aborde, on s'enquiert de ce qu'elle recherche. Elle mentionne ses goûts éclectiques, avoue son intérêt pour l'Art Déco, mais discute exotisme. Elle se montre ouverte à toute proposition. Sans trop vite révéler que derrière ses allures feintes de bourgeoise guindée, elle ne fantasme que sur érotisme et libertinage.

Elle fait durer la visite, insiste pour qu'on lui montre à nouveau le bibelot qu'elle a saisi un peu plus tôt, requiert de l'expertise. Elle respire ce délicieux contraste de se sentir libérée et moderne, au milieu de meubles qui appartiennent au passé mais le racontent en détail.

Le dénouement est proche. Elle mesure le degré de patience de l'antiquaire. Se montre-t-il poli, agacé? La prend-t-il pour une chineuse ou pour une chieuse? Tout se joue à cet instant précis.

Cette fois, l'antiquaire est complice. Il invite Simone à prendre un verre « Aux Seize Arts de Lutèce », un café situé à deux pas du magasin. Tout un programme, elle peut y croire.

Catherine ne supporte plus les frasques et l'instabilité de sa mère. Elle se limite alors à lui rendre deux visites par an, à Noël pour les cadeaux, à Pâques pour les œufs en chocolat.

De son côté, Jean n'a plus jamais revu son épouse, hormis les quelques coups de téléphone d'usage et entrevues communes en présence des avocats respectifs avant que le divorce ne soit définitivement prononcé. Silence radio pour elle, basta pour lui.

« Une relation tient à bien peu de chose, finalement » se ditil, « de l'ennui, un vol annulé, des absences professionnelles répétées, des présences passionnelles mais sans lui. L'illusion du bonheur en couple. Et le tour du mariage est joué ».

3 Cauchemar dans le bush

Jean et Catherine sont installés face à face près du hublot contre lequel des vagues impétueuses viennent fracasser leur écume. Ils sont assis sur une banquette de skaï, trouée par endroits, d'où s'échappent des morceaux de mousse. Ils ont déjà vidé la moitié de la bouteille de Glenfiddich. Leur conversation est animée. Ils sont tellement complices. Elle lui parle musique, il lui raconte des anecdotes sur ses voyages dans l'hémisphère sud. Elle regarde son père avec admiration, les coudes posés sur la table, les mains sous le menton, subjuguée d'entendre des récits sur cette culture d'un autre continent, d'un autre monde.

L'essentiel des activités commerciales de Jean se concentrent sur Sydney et sa banlieue. Programme de visites intense chez clients et fournisseurs la semaine, repos et travail administratif le week-end. Il sait qu'il peut s'octroyer du temps libre pour s'extraire du poumon économique du pays et souffler un peu. Respirer les paysages variés des Blue Mountains en Nouvelle Galles du Sud, récupérer sur les jolies plages de Byron Bay, ou revivre la ruée vers l'or dans la ville historique de Windsor. Mais physiquement, le déplacement est déjà une performance, il n'a pas envie de s'épuiser en jouant le touriste intrépide et insatiable.

D'ordinaire, il emploie le samedi à rédiger ses rapports de visite et mettre à jour la correspondance qu'il entretient avec le siège de sa société à Paris. Le dimanche, après une grasse matinée, il traînaille dans sa chambre d'hôtel jusqu'à onze heures, il écoute du jazz à la radio. Puis il sort et se balade dans le centre de la ville au gré de ses envies, promenades dans les jardins botaniques ou dans le quartier The Rocks, non loin du Circular Quay, visite de musées. Le soir venu, quand il sent le blues s'infuser en lui, surtout quand il se met à penser à sa petite Catherine, il part se changer les idées dans l'ambiance survoltée des cafés du quartier Darlinghurst. Son agent australien James Cook vient l'y rejoindre pour écluser quelques bières ou savourer un bon Shiraz de la vallée de Berossa. Ils préparent ensemble les rendez-vous clientèle de la semaine à venir. James sert également d'interprète, lorsque Jean éprouve des difficultés de compréhension avec certains interlocuteurs qui coupent leurs mots ou s'expriment avec un accent très prononcé. Que son agent local porte le nom du fameux navigateur anglais qui débarqua sur la côte-est australienne en 1770 l'amuse beaucoup.

James, de nature hospitalière et désireux de faire connaître son pays en profondeur, incite souvent Jean à prolonger son séjour de quelques jours supplémentaires pour s'offrir une escapade dans le bush. Histoire de se dépayser complètement et découvrir des paysages magnifiques, à couper le souffle des 'froggles', comme on surnommait les Français. Un jour, Jean finit par accepter la proposition. Ce trip sera la peur de sa vie.

Catherine adore lorsque son père relate cet épisode. Elle se souvient de la première fois qu'il lui a raconté ces péripéties. Elle avait douze ans, elle écoutait, terrorisée, le drap rabattu sur sa bouche. Il lui avait fallu beaucoup de temps avant de s'endormir, les images cauchemardesques qui alimentaient le récit de son père étaient ineffaçables. Mais elle en redemandait. Son père n'hésitait pas à ajouter et inventer des détails picaresques, à enjoliver le récit pour renforcer sa stature de héros. Si bien qu'on ne démêlait plus la part de vérité des affabulations.

Encore aujourd'hui, elle aime lui réclamer cette odyssée qu'elle ne se lasse pas d'entendre. Nostalgie de son enfance et fierté des prouesses de son géniteur.

James Cook emmène Jean camper dans le bush. James a une trentaine d'années, il est arrivé en Australie avec ses parents au lendemain de la seconde guerre mondiale, attirés par le vaste programme d'immigration « Peupler ou Périr ». Il a la gentillesse du guide improvisé et l'inconscience de sa jeunesse.

James et Jean s'enfoncent à l'intérieur des terres en Combi Volkswagen, où défilent fermes et troupeaux de moutons, avant d'emprunter des routes quasi-désertes et d'atteindre l'Outback. Ils découvrent des paysages arides et poussiéreux, des tableaux aux couleurs intenses, un ciel d'un bleu éclatant, un sol rouge tacheté du vert des herbes spinifex.

Cela fait un bon moment qu'ils roulent au milieu de nulle part et qu'ils ont dépassé la dernière station-service, lorsque le pneu avant-droit éclate. Ils ne s'affolent pas, ils ont largement le temps de réparer la crevaison avant la tombée de la nuit. Sauf qu'en ouvrant la trappe dans le coffre, ils s'aperçoivent que l'emplacement de la roue de secours est vide. James est désolé de ne pas avoir pris la précaution de le vérifier en prenant possession du véhicule de location. Jean ne le blâme pas outre mesure. La bonne volonté de James et son souci de faire plaisir sont si louables.

Ils décident de planter leur tente et de bivouaquer sur place. Demain est un autre jour. Avec un peu de chance, une colonne de dromadaires ne tardera pas à passer par là et les emmènera jusqu'au prochain débit de boissons, bar-hôtel ou stationservice, ou un baraquement qui comprend tout cela à la fois.

« L'Australie avance à dos de mouton » se dit Jean, mais il tente de se rassurer en s'imaginant plutôt à dos de chameau. La réalité est bien différente.

Grisé par le Glenfiddich, Jean pose le décor et se laisse emporter par son aventure. Catherine ouvre de grands yeux comme l'enfant ébloui qu'elle était.

« C'est une nuit sans lune, avec un ciel étoilé comme la manifestation rationnelle d'esprits d'une autre galaxie. Des murmures qui approchent dans l'obscurité. Puis des voix inaudibles. Enfin des paroles incompréhensibles. Des torches qui éclairent notre campement de fortune. La tête ahurie de James qui s'extraie de sa tente. Des visages peinturlurés qui surgissent de nulle part. 'Ce sont des Aborigènes' avertit James. Ils sont nombreux. Dix, peut-être douze. Des yeux hagards leur donnent l'impression d'être sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. On m'avait raconté l'histoire dramatique de ces indigènes. La revendication de leurs territoires ancestraux et de leurs sites sacrés. Des droits bafoués, un racisme à leur encontre. Une société nouvelle sans place pour eux. Un problème d'intégration qui en faisait sombrer plus d'un dans l'alcoolisme et la toxicomanie. »

Jean reprend son souffle et une autre lampée de whisky.

« Des clichés, sans doute. Mais si j'avais pris la photo des énergumènes qui attaquaient notre bivouac, je t'assure que la ressemblance serait frappante. James et moi sommes terrorisés. Nous sentons notre dernière heure arriver, tant l'issue fatale semble proche et inéluctable. Seule la manière dont ils vont nous massacrer dans ce vaste territoire désertique reste à déterminer. Empoisonnés au curare et transpercés par leurs flèches? Empapaoutés, violés, écartelés? Lacérés de coups de couteau à la lame rouillée? Nous ne pesons pas lourd avec notre petit couteau suisse dans la poche. D'autant que visiblement ils n'ont pas attendu qu'on le leur prête ou qu'on leur cède pour utiliser l'accessoire tire-bouchon et ouvrir leurs bouteilles. Ils n'ont vraiment pas l'air commode. A cause de leur maquillage de guerriers, probablement. Nous en sommes là de nos conjectures funestes, quand un des Aborigènes s'approche. Ce doit être le chef ou le sorcier, car tout aussi aviné que les autres, il paraît physiquement plus âgé. Son visage reflète une grosse contrariété ou une colère noire. Il a le front plissé et ridé, comme s'il avait tous les problèmes politiques de sa communauté à résoudre. Il a la bouche édentée. Seuls, quelques chicots demeurent, qui ne font pas la gloire du dentiste qu'il a rarement sollicité, et bien entendu, la dent qu'il a contre nous. Il essaie de communiquer avec James, mais James ne comprend pas grand chose. Un mélange d'anglais et de pitjantjara, accompagné d'une langue chargée d'alcool avec un soupçon de drogue hallucinogène donne forcément une recette détonante d'incompréhension. Nos invités-surprise s'impatientent, ils nous brusquent, nous bousculent presque et nous contraignent à les suivre. En pyjama et sandales, nous obtempérons et nous les accompagnons dans cette marche forcée. »

Jean s'interrompt.

« Mais tu la connais par cœur, cette histoire, Catherine! Tu vas encore te moquer de moi et me charrier en me disant 'Plus peur que de mal, hein papa?'. C'est vrai que tout se termine en happy end. En fin de compte, ces aborigènes ne veulent que nous aider. Ils ont compris notre détresse en découvrant le pneu crevé et le déploiement improvisé de notre tente. Ils nous proposent des restes de repas à base de riz, arrosé d'une boisson improbable servie dans un bol d'une propreté relative qui a dû étancher la soif de toute la tribu avant nous. Nous souhaitons décliner l'offre, mais nous acceptons, afin de ménager leur susceptibilité, sûrement pas notre intestin. James s'entretient avec le chef, le vrai, ce coup-ci. Ils se comprennent. Le sourire de James me le confirme et me rassure. Dès l'aube, nous marchons sur une dizaine de kilomètres et finissons par atteindre notre Graal, une station-service. Peu nous importe qu'elle soit poussiéreuse et d'un bric-à-brac indescriptible, nous trouvons une roue de secours inespérée parmi un stock de pneus rechapés. Nous sommes tirés d'affaire. Tandis qu'elle nous laisse négocier avec le vendeur, notre équipe de sauveteurs repart joyeuse, en chantant et en frappant dans leurs mains. Ces gens ne possèdent rien ou pas grand chose et ils nous donnent une belle leçon d'hospitalité. Leur connaissance du désert nous a bien dépannés, c'est le cas de le dire, et leurs valeurs ancestrales sacrément impressionnés. »

– Ce fut donc la plus grande frayeur de ma vie, conclut Jean sur un ton péremptoire, mais parle-moi de toi, Catherine, à présent. Nous atteignons bientôt Douvres et tu ne m'as pas parlé de tes projets à court terme.

Catherine répond de manière évasive. Insouciante, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas faire. L'avenir est pour plus tard, mais assurément, elle veut vivre intensément, profiter de ses belles années, jeune et jolie comme elle est. Plutôt avoir vingt ans dans la liesse que dans les Aurès, comme son frère aîné, Christian, mort près d'Oran une nuit d'avril 1958. Dix ans déjà qu'il a été tué à l'arme blanche par un fellagha lors d'une embuscade au cœur du conflit algérien.

Son père lui donne raison. « Savoure chaque instant de ta jeunesse et continue de voyager autant que tu le peux. La valeur n'attend point le nombre des années, le plaisir et l'amusement non plus ».

Catherine confirme. Elle le remercie pour le fantastique voyage qu'il lui a offert l'année précédente. Grâce à lui, elle a pu participer au fabuleux « Summer of Love » en Californie. Elle évoque son désir d'assister à d'autres festivals. Des concerts de pop music sont régulièrement organisés en Angleterre et aux Etats-Unis dans la mouvance psychédélique du Flower Power.

« Tu sais, Papa, en novembre dernier, j'ai assisté aux nuits psychédéliques à Paris. Ce spectacle qui s'intitulait 'La Fenêtre Rose' s'est déroulé au Palais des Sports. Soirée magique et tout bonnement hallucinante. Au programme, nous avons pu entendre Cat Stevens et le Spencer Davis Group. Ça m'a replongé dans mon trip californien, avec ce mélange de jazzrock et de blues auquel j'avais goûté. C'était génial. On a aussi découvert un nouveau groupe 'Soft Machine'. J'ai trouvé cette musique intéressante, un peu déconcertante avec beaucoup d'improvisations et des sonorités insolites, mais avec des structures très originales. Bref, cette nuit m'a laissé un souvenir incroyable, qui me donne envie d'expérimenter d'autres styles de musique, d'écouter des nouveaux groupes en concert et de m'éclater. »

Jean juge l'idée excellente.

– On ne se paie jamais assez de bon temps dans la vie!

Il lui donne son aval parental et financier.

– Budget illimité, c'est évident, lui offre-t-il généreusement.

Mais en l'avertissant:

– Ne prends pas trop de substances!

Ils rient de leur connivence. Les décibels de leurs éclats montent au fur et à mesure que le niveau de la bouteille de scotch diminue. On commence à les regarder avec un mélange d'agacement et d'envie.

Quinquagénaire depuis peu, et svelte depuis toujours, Jean conserve une allure jeune et sportive, traduite par une tenue vestimentaire impeccable et un teint hâlé rendu permanent par les saisons ensoleillées partagées entre les deux hémisphères. Physiquement, Catherine ne lui ressemble pas. Il sait qu'on peut ricaner dans son dos et la prendre pour sa maîtresse. Cette interprétation n'est pas pour lui déplaire. Il en retirerait même une certaine fierté. Quoique le rôle du « vieil Apollon » riche et au teint hâlé ne figure pas dans les interprétations qu'il revendiquerait dans le théâtre de la vie. Il ne séjourne jamais à Saint Tropez et ne magouille pas dans le show-business.

Il songe parfois à redonner une seconde chance à sa vie sentimentale. La perspective de vivre seul, surtout à l'heure de la retraite, ne l'enthousiasme pas. Il choisirait une femme mignonne, mature, ouverte d'esprit et cultivée. « Il doit bien en rester quelques-unes disponibles à Paris » se rassure-t-il.

Mais donner du temps au temps lui évitera le risque d'un autre échec. L'idée d'un nouveau divorce lui est insupportable.

4 Indian Psychedelic Addiction

Élise se penche doucement au-dessus de Paul, elle s'assure qu'il n'est tombé ni endormi, ni dans le coma. Il s'agite, il continue d'être attentif au récit de sa propre vie et de la rencontre de ses parents à Londres.

Elle poursuit leur histoire.

Tandis que ta mère et ton grand-père achèvent une joyeuse traversée bien arrosée sur le Channel, ton père, Michel, est déjà arrivé en Angleterre. Ses motivations d'entreprendre ce périple sont purement musicales. A la recherche de disques bon marché des Beatles et de toutes sortes de gadgets et produits les concernant, il visite des dizaines de boutiques. A pied, pour économiser. Tant pis pour les semelles de ses chaussures imitation Clark's. Il évite d'emprunter le Tube, et regarde passer les autobus rouge à impériale sans regret. Son temps est limité. Deux jours seulement dans les rues de Londres. Il faut marcher vite, ne pas lambiner ou se laisser tenter par des magasins de fringues. Arrêts-snack à chaque repas pour un Fish & Chips rapidement avalé. Des nuitées en auberge de jeunesse. Et avec les économies réalisées, temps et argent, acheter encore plus pour satisfaire sa Beatlemania.

Tant pis aussi pour son apprentissage de la langue de Shakespeare. Ce n'est pas avec trois mots « Hello – Thanks - Bye » qu'il va parfaire son anglais ou améliorer sa « fluency » un mot supplémentaire qu'il connaît quand même. Tout espoir n'est pas perdu. Tous les quartiers de la capitale le voient défiler, de Marble Arch à la cathédrale St Paul, du British Museum à la National Gallery, jusqu'à ce qu'il atteigne Carnaby Street, dans le quartier de Soho.

Ton père s'arrête devant la vitrine d'une boutique de vêtements « Indian Psychedelic Addiction », à l'angle de Carnaby street et de Beak street. Son regard est attiré par un poster géant de l'album « Rubber Soul » des Beatles, épinglé au dessus d'un présentoir qui fourmille d'objets divers. Il trouve amusant que l'image déformée des Fab Four leur confère un air de vrais fumeurs d'herbe. Sa curiosité le fait entrer. Il ne le regrettera pas.

Il se dirige droit vers ce rayon fourre-tout, focalisé sur les posters et insensible pour l'instant à tous les articles présentés dans le magasin, un capharnaüm ou plutôt un Bollywood du vêtement et de la musique, on le verra plus tard. Ici, un coin truffé de disques 45 tours uniquement - le propriétaire évite de concurrencer de manière excessive les vrais disquaires du Swinging London – là, des affiches proposées et classées en petits rouleaux par numéro. Partout, des photos de nouveaux groupes de rock anglais, plus talentueux les uns que les autres, les Kinks, les Who, les Animals et les Rolling Stones qui cherchent à rivaliser avec le succès et le charisme des Beatles. Le présentoir offre, outre des T-shirts et des bijoux, une flopée de gadgets à l'effigie et à la gloire des quatre compères de Liverpool. Michel fait rapidement le tri. Il emporte quatre posters, représentant la pochette d'albums dont « A Hard Day's Night » et « Sergeant Pepper », deux badges et un mug. Il les dépose sur le comptoir en attendant son tour.

La boutique est tenue par un couple d'Indiens, souriants et avenants, originaires du Pendjab, au nord-ouest de l'Inde. Hrundi Singh et son épouse Simran.

Hrundi arrive d'abord seul en Angleterre à la fin des années cinquante et s'installe à Southhall, une petite bourgade de la banlieue londonienne, afin de travailler dans l'usine de caoutchouc R. Woolf & Co à Hayes. L'usine produit essentiellement des pneus pour le secteur automobile. Ford est leur principal client. Hrundi ne mène pas grand train, mais parvient à réaliser des économies suffisantes, à défaut d'être substantielles, pour faire venir sa femme à Londres en 1965. Simran est rapidement embauchée à l'usine EMI de Hayes. Elle n'oubliera jamais sa première tâche à la chaîne, qui consistait à emballer les exemplaires du disque « Rubber Soul », tout frais pressé. Elle en gardera un excellent souvenir malgré le bruit des plieuses dans l'atelier, les chansons des Beatles passées en boucle, et les commérages du melting-pot des ouvrières britanniques, indiennes et pakistanaises.

Le caoutchouc semble porter chance au couple Singh. Cependant, Hrundi milite à l'Indian Workers' Association, une organisation des travailleurs qui vise à améliorer les conditions de vie des immigrés indiens. Son activisme au sein d'IWA lui cause des ennuis auprès de sa direction, qui le menace de licenciement. Il se montre conciliant et flexible, il indique avec humour que c'est un critère de qualité dans une usine de caoutchouc, et moyennant des indemnités raisonnables, élégamment négociées, il quitte la société.

Avec ce pécule et le consentement de sa femme Simran, ils décident de monter leur propre affaire et ouvrent une boutique de mode dans le quartier pas trop mal famé de Soho au printemps 1967.

C'est en souvenir de cette période mouvementée et d'un challenge réussi que Simran fixera au mur l'imposant poster « Rubber Soul » dans un coin du magasin.

Ils cherchent un nom original pour leur enseigne. Un nom qui puisse à la fois revendiquer leur passé indigène et coller à la mouvance hippie. Un nom pour cibler une jeunesse londonienne, impatiente de s'émanciper et de s'imprégner de la culture pop. Hrundi et Simran s'accordent rapidement et se décident pour « Indian Psychedelic Addiction » qui leur paraît pertinent, bien dans l'air du temps. Ils choisissent également ce nom pour son acronyme IPA, en mémoire d'une journée à la fois joyeuse et douloureuse.

Le 15 août 1947, date de l'indépendance de l'Inde et de la scission en deux Etats, Inde et Pakistan, est la première et dernière fois que Hrundi consomme de l'alcool. Pour célébrer le départ des Britanniques de son pays, il boit de la bière IPA en excès, cette « Indian Pale Ale » que la Grande Bretagne exporte depuis longtemps en quantités importantes à destination de ses colons en Inde. Hrundi en conserve un sentiment mitigé. Il apprécie ce goût nouveau pour lui, cette saveur très prononcée. Il dirait d'une amertume très marquée, s'il avait l'expérience de la bière. Mais il est sikh, et un sikh ne boit pas d'alcool.

Malheureusement, ce jour d'indépendance qui doit être vécu comme un moment d'union sacrée, donner lieu à une liesse populaire ainsi qu'à des manifestations euphoriques, provoque des affrontements sanglants entre les communautés hindouiste et musulmane. En tant que sikh, Hrundi est particulièrement visé, on le roue de coups, il échappe au massacre presque par miracle.

Il quitte la partie du Pendjab devenue pakistanaise, rentre en Inde, et attend des jours meilleurs. Ils arrivent une dizaine d'années plus tard, lorsqu'il s'embarque pour la Grande-Bretagne.

Ces trois lettres « IPA » lui tiennent triplement à cœur. Mélange de culpabilité d'abord. Il sait bien que boire de l'alcool est une faute de code de conduite chez les sikhs et il s'est fait un point d'honneur à ne plus jamais recommencer.

De frustration, ensuite, pour ce pan de l'Histoire de l'Inde qui a dégénéré.

Enfin, et c'est l'élément fondamental, le sens du devoir accompli, à savoir tenter sa chance en Europe, saisir les opportunités malgré les difficultés qui accablent une diaspora indienne miséreuse. Bref, réussir.

Le sourire qu'il affiche au comptoir de sa boutique « IPA » traduit cette fierté de self-made man qui brasse de si bonnes affaires. Sa bonhomie permanente respecte les règles qui doivent guider la vie d'un vrai sikh, outre la prière et les bonnes actions vis-a-vis d'autrui. Il porte la barbe, ses cheveux longs sont dissimulés sous un turban, un pagri blanc, doux et confortable, qui symbolise courage, piété et respect de soi.

Simran porte le keshi, une pièce de tissu de fin coton, de couleur safran, mais évite la coiffe spéciale sikh, le chuni. « Pas si sikh que cela, mais pacifique » pourrait-on plaisanter à son encontre, vu le dévouement dont elle fait preuve pour aider la communauté hindoue dans son vieux quartier de Southhall.

Michel attend son tour devant la caisse-enregistreuse. Il souhaite déposer ses posters et gadgets pour sa collection Beatles, avant de poursuivre la prospection d'autres rayons. Des vêtements colorés, suspendus à des portants répartis dans tout le magasin de manière anarchique peuvent l'intéresser. Il écoute la musique jouée en fond sonore. De la musique typiquement indienne, du tabla, ce tambour indien composé de deux fûts, et du sitar, de toute évidence. Il se penche au-dessus du comptoir pour lire l'étiquette du disque vinyle qui tourne sur le plateau de la platine. Il parvient à lire « Improvisations – Ravi Shankar ». Il s'amuse à penser que ce style de musique ne ravit que des oreilles expérimentées. A la première écoute, il lui semble que le sitar délivre des sons monotones, discordants même. Puis cette musique indienne se fait plus envoûtante, et à la longue, il se dit qu'elle peut devenir aussi mélodieuse que le chant d'un bengali.

Il révise son jugement et se laisse d'autant plus facilement convaincre de la qualité de ce genre de musique exotique qu'il songe aux Beatles qui se sont mis à utiliser cet instrument dans certaines de leurs compositions. En effet, George Harrison a fait enregistrer un orchestre de Bombay et peut se vanter d'avoir introduit le sitar pour la première fois dans une chanson pop. Michel connaît bien cette chanson. Elle se trouve sur l'album « Rubber Soul », et s'intitule 'Norwegian wood – This bird has flown'. « Un bengali? » s'interroge Michel en souriant.

C'est au tour de Michel. Hrundi lui ôte des mains les affiches choisies. « Good choice, good choice! » dit-il énergiquement. On croirait entendre la voix et surtout l'accent de Peter Sellers dans le film de Blake Edwards « The Party », qui sera projeté début avril sur les écrans londoniens et dont Hrundi a vu la bande-annonce au cinéma. D'ailleurs, peut-être s'identifie-t-il au personnage à cause du prénom commun. Sellers joue en effet le rôle de Hrundi V. Bakshi, un acteur indien engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène qui par maladresse fait exploser un coûteux décor.

Michel veut se montrer charmant et s'efforce de converser avec ce commerçant si avenant.

– Classical music Indian? bredouille-t-il.

– No, Sikh music.

– Sick music? reprend Michel, interloqué.

Il s'imagine que ces morceaux finissent par donner le tournis et la nausée aux clients du magasin.

– No, typical sikh music!

Et Hrundi s'esclaffe de leur confusion linguistique.

Michel n'est pas vexé. Il est conscient de son piètre niveau d'anglais. A l'école, il n'avait pas que cette matière à se farcir. S'il avait su que sikh vient du sanskrit et signifie apprenti ou disciple, il admettrait que l'Indien puisse prendre ce jeune froggy, nul en anglais, pour un apprenti bouché.

– Al you Flench? continue Hrundi avec son accent à couper au couteau (ou au kirpan, ce poignard porté par les sikhs orthodoxes pour lutter contre l'oppression). Ah Palis! Vely nice city, vely nice! Big towel!

Michel se demande ce que cette grosse serviette vient faire dans la conversation, avant de se rendre compte de sa bourde et de réaliser que Hrundi parle évidemment de la Tour Eiffel.

– Yes, yes, very big, very big, and very nice, very nice, confirme Michel.

Mais pourquoi se met-il soudain à répéter lui aussi ses paroles, comme le fait Hrundi? Mimétisme des étrangers?

Hrundi poursuit.

– You like the Beatles? Look, look! Here, a new single, just released, just received. Today, today!

Il lui montre un single 2 titres. Michel ignore qu'un nouveau 45 tours vient de sortir. Bouche bée, il détaille la pochette au design psychédélique et aux tons rose et orangé. Il découvre les titres « The Lady Madonna » et « The Inner Light ».

– The Inner light, sitar in it, sitar in it! vante Hrundi

Michel achète le disque, Hrundi lui pose un exemplaire près des posters qu'il a mis de côté précédemment. Quelle aubaine d'acquérir ce disque le jour de sa sortie en Angleterre. Désormais, chaque fois qu'il écoutera le sitar de la chanson de George, il se rappellera le sympathique Hrundi dans le magasin sikh d'un quartier chic.

Journée inoubliable, mais ce n'est pas l'unique raison.

5 Cabine d'essayage

Un sentiment irrationnel incite Michel à traîner dans le magasin de Hrundi. Il est satisfait de ses trouvailles, il 'beatlera' un peu plus sa chambre et épatera ses potes, une fois rentré en France. Qu'espère-t-il dénicher de plus? Il ne dispose pas de beaucoup d'argent pour se payer des vêtements, cette dépense n'est pas vraiment prévue dans son budget de voyage. Mais il s'attarde, attentif à l'effervescence environnante et mu par un désir inconscient de rester connecté au Swinging London. Mode romantique et mode psychédélique se côtoient, mods et hippies discutent ensemble. Tout se mêle ici, l'évolution de la mode sur les portants, et celle de la société dans les conversations. On parle chiffons, on échange l'adresse de lieux branchés, on se donne rendez-vous. On évoque aussi l'actualité: la guerre du Viet Nam, les tensions raciales aux Etats-Unis, la loi sur l'immigration en Grande-Bretagne.

Cols à jabot, costumes étroits, mini-jupes écossaises, cravates rangées assorties concurrencent les tuniques à broderie florale, les robes en dentelle blanche et les jeans brodés. Michel est impressionné par ce kaléidoscope vestimentaire. De la musique, de la couleur, du mouvement. Londres respire et révolutionne.

Grisé par la magie du lieu, Michel se laisse guidé par Hrundi qui lui décrit avec une profusion de gestes les effets et accessoires qui conviendraient à son look. Michel sélectionne un pantalon imprimé aux couleurs acidulées, une ceinture tressée à large boucle et une veste soyeuse dont le vert anis lui rappelle le costume de John Lennon sur la pochette de l'album 'Sergeant Pepper'. En se dirigeant vers les cabines d'essayage, il traverse le rayon des sous-vêtements homme et décroche au passage un slip réalisé dans un tissu aux couleurs du drapeau britannique. « Çà devrait plaire et exciter mes petites amies, les nuits de pleine lune et de petite vertu! » s'amuse-t-il.

Toutes les cabines sont occupées. Hrundi, vigilant, désigne à Michel un endroit reculé du magasin à côté d'une porte d'accès interdit, marquée « Private ». Les dents de l'Hindou aussi blanches que ses sourcils sont noirs illuminent son sourire. Il lève le pouce en l'air. Michel devine « ok, ok! ». C'est une cabine d'appoint dans un coin miteux qui contraste avec le reste du magasin. Des morceaux de tissu et des résidus de fil à coudre jonchent le sol, encombré de cintres en bois et d'étiquettes de prix.

Michel saisit un pan de la tenture de couleur jaune comme le « sari » safran de Simran, et ouvre le rideau d'un geste brusque. Une fille superbe se tient dans la cabine, occupée à essayer un pantalon à rayures aux tons parme et orangé et à se reluquer dans le miroir pour jauger son allure. Elle a les seins nus. Elle les porte fièrement et fermement. Seuls à balancer, un pendentif « Peace & Love » et de grandes boucles d'oreille assorties qui délivrent le même message. Michel éructe un « Oh, I am sorry! » avec un accent qui ne laisse aucun doute sur sa nationalité. Au loin, il aperçoit Hrundi, écroulé de rire. « Un doux farceur » se dit Michel sans rancune. La fille n'esquisse pas le moindre mouvement pour dissimuler sa poitrine. Lui ne fait aucun geste pour rabattre la tenture.

– Il n'y a pas de mal. Ici, il n'y a qu'une femelle en chaleur! plaisante la fille dans un français parfait.