Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

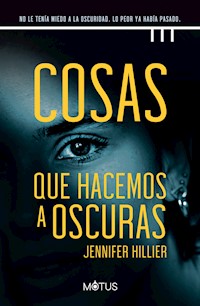

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Reinas del thriller

- Sprache: Spanisch

Marin tenía la vida perfecta: es dueña de una cadena de peluquerías de lujo y está casada con Derek, su novio de la universidad, que también dirige su propia empresa. Son admirados en su comunidad y forman una familia ejemplar hasta que su mundo se derrumba el día que secuestran a su hijo Sebastian. Marin es una sombra de sí misma un año después. La búsqueda del FBI se ha enfriado, la difusión del caso se ha desvanecido, ella y su esposo apenas hablan… así que Marin decide contratar a un detective para que continúe investigando. Pero, en lugar de encontrar a Sebastian, descubre que Derek tiene una aventura con una mujer más joven. Este descubrimiento devuelve la vida a Marin. Ha perdido a su hijo y no está dispuesta a perder también a su esposo: Kenzie es una enemiga con rostro, lo que significa que este es un problema que Marin puede resolver.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

pequeños secretos

Jennifer Hillier

Traducción: Susana Sáenz

Título original: Little Secrets

Edición original: St. Martin’s Publishing Group Derechos gestionados por International Editors & Yáñez’ Co. Barcelona. Todos los derechos reservados.

© 2020 Jennifer Hillier

© 2026 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2026 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-19767-84-4

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Capítulo 1

PARTE UNO

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

PARTE DOS

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

PARTE TRES

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

PARTE CUATRO

Capítulo 33

Capítulo 34

Si te ha gustado esta novela...

Jennifer Hillier

Manifiesto Motus

Capítulo 1

El mercado de Pike Place es una trampa para turistas. Las compras de último momento de las vacaciones y un fin de semana agradable y soleado —algo inédito para diciembre— lo han convertido en el distrito más concurrido de esta tarde de sábado en Seattle.

La chaqueta de Sebastian ya está metida en una de las bolsas de compras de Marin, pero él sigue sudando. Su pequeña mano se resbala de la mano de su madre cada vez que él jala tratando de ir en la dirección que desea.

—Mami, quiero una paleta —insiste por segunda vez.

Está cansado, se está poniendo de mal humor y lo que realmente necesita es una siesta. Pero a Marin le falta comprar un regalo. Siempre se ha sentido orgullosa de hacer regalos personales muy bien pensados. A su hijo de cuatro años no le importan para nada las compras de Navidad. Sebastian cree que Santa Claus le traerá todos sus regalos, así que en este momento lo único que le interesa es comer algo dulce.

—Sebas, por favor, dame cinco minutos más —dice su madre, exasperada—. Y entonces te daré tu premio. Pero te debes portar bien. ¿De acuerdo?

Es un trato justo, así que el niño para de quejarse. En el mercado hay una tienda de dulces. La conocen bien, la han visitado muchas veces. Es una tienda decididamente refinada y, si bien venden todo tipo de dulces, es famosa por sus “trufas artesanales de crema de chocolate de origen”. La fachada de la tienda está pintada de color azul Tiffany, y el pretencioso nombre, escrito en elegantes letras cursivas doradas, se despliega sobre los escaparates: La Douceur Parisienne. Nada allí dentro cuesta menos de cuatro dólares y la enorme paleta que Sebastian desea —la que tiene el remolino multicolor— vale cinco dólares.

Sí, cinco dólares por una paleta. Marin es consciente de lo absurdo que resulta. En defensa de Sebastian, debe admitir que el niño no sabría que algo así existía si no hubiera sido por las visitas a la tienda a la que lo había llevado en busca de bombones, que, honestamente, eran una locura. Se convence de que no pasa nada por cumplirle un capricho de vez en cuando, y de todas maneras, todo lo que vende La Douceur Parisienne está elaborado con pura azúcar de caña y miel de origen local. Derek, por su lado, no acepta el razonamiento de su mujer. Cree que está tratando de justificar que el niño se está convirtiendo en un glotón arrogante, igual que su madre. Pero Derek no está allí. Está en algún lugar en la Primera Avenida, disfrutando de una cerveza en un bar deportivo, viendo un partido de baloncesto de los Huskies, mientras Marin termina con las compras con el pequeño de cuatro años a cuestas.

El móvil vibra en el bolsillo de Marin. Hay demasiado ruido en el mercado para oír el teléfono, pero puede sentirlo, y suelta la mano de su hijo para atender. Tal vez sea Derek que ya ha terminado el partido. Mira la pantalla: no es su esposo. Lo último que desea es conversar, pero se trata de Sal. No puede dejar de atenderle.

—Sebas, quédate aquí —le dice a su hijo mientras responde la llamada—. ¡Hola, qué tal? —Sostiene el teléfono entre el hombro y la oreja, pensando en qué genial sería tener unos AirPods para momentos como este; luego recuerda que ella no quiere ser una de esas estúpidas madres que andan por allí con AirPods.

—¿Todo bien? ¿Cómo está tu madre?

Toma nuevamente de la mano a Sebastian, mientras escucha a su viejo amigo que le relata su atareada mañana. La madre de Sal se está recuperando de una cirugía. Alguien choca contra ella, y su bolso y sus compras se le escurren del hombro. Los mira con fastidio mientras siguen su camino sin disculparse. Turistas.

—Mami, deja de hablar. —Sebastian jala de su mano, lloriqueando de nuevo—. Dijiste que paleta. La grande. De colores.

—¿Qué te dije, Sebas? Debes esperar. Tenemos que hacer otras cosas antes. —A su teléfono le dice—: Sal, discúlpame. ¿Puedo llamarte un poco más tarde? Estamos en el mercado y hay un barullo enorme.

Se vuelve a guardar el teléfono en el bolsillo y le recuerda a Sebastian el trato que hicieron. Estas negociaciones son algo relativamente nuevo entre ellos: empezaron cuando él comenzó a negarse a bañarse unos meses atrás. “Si te bañas, leeremos un libro especial en la cama”, le dijo, y la negociación funcionó como un encantamiento. Terminó siendo ventajosa para ambos. El momento del baño comenzó a marchar mejor y a continuación, con el pelo lavado y perfumado contra su mejilla, ella le leía los cuentos favoritos de su propia infancia. Jorge el Curioso y Buenas noches, luna siempre estaban presentes. El ritual de la hora de dormir es su favorito, pero teme secretamente el día en que sus abrazos sean rechazados y su hijo prefiera leer solo sus propios libros en la cama.

Por ahora, sin embargo, Sebastian se calma cuando le deja entrever que si lloriquea de nuevo, no recibirá ninguna paleta. Ella tiene tanto calor y está tan cansada como Sebas, y también hambrienta y con déficit de cafeína. El azúcar —y el café— tendrán que esperar. Se encontrarán con Derek en el Starbucks más antiguo del mundo, junto a la tienda de dulces, pero no habrá premios para ninguno de los dos hasta que se terminen las compras.

El último regalo de la lista es para Sadie, la directora del salón de estética de Marin situado en el centro de la ciudad. Está embarazada de seis meses y da señales de que tal vez deje el trabajo para dedicarse de lleno a la maternidad. Si bien Marin respeta la elección de cualquier mujer de hacer lo que crea mejor para ella y su familia, realmente le dolería perderla. Sadie había mencionado que había visto una primera edición del libro de Beatrix Potter, El cuento del conejito Benjamín, en la librería de usados en la planta baja del centro comercial. Si todavía la tienen, Marin la comprará para regalársela. Ha sido una empleada muy valiosa durante diez años y se merece algo muy especial. Además, tal vez le recuerde a Sadie cuánto aprecia a su directora —y su trabajo— y elija volver después de la licencia por maternidad.

Sebastian vuelve a jalar de ella, pero Marin sujeta con firmeza su mano y se dirigen hacia la librería donde, para su alivio, le informan que todavía tienen la primera edición de Potter. Agrega a la compra un par de ejemplares de La tortuga Franklin mientras paga. Cuando van subiendo al primer piso nuevamente, su teléfono vuelve a vibrar. Esta vez es un mensaje de texto. “Terminó el partido”. Es Derek, gracias a Dios. Podrá echarle una mano. “Voy a buscarlos. ¿Dónde están?”.

Siente la mano pegajosa de Sebastian que se desliza. No pasa nada, porque necesita las dos manos para responder el mensaje. De todas maneras, su hijo está a su lado, siguiendo por fin el paso acelerado de su madre, con el brazo apoyado contra su pierna mientras se dirigen a buen ritmo hacia la calle donde se encuentra la tienda de dulces. Una promesa es una promesa, a pesar de que debe admitir que la idea de una trufa de chocolate y frutos rojos deshaciéndose en su boca facilita mantener su palabra.

“Vamos a la tienda de dulces —responde—. Luego al Starbucks. ¿Quieres algo?”.

“Tacos —le responde su esposo—, me muero de hambre. ¿Mejor nos encontramos en los food trucks?”.

Marin hace una mueca. No le gustan nada los tacos del food truck ni ninguna comida callejera. La última vez que comió un taco le sentó mal.

“Mejor no —escribe ella—. ¿Por qué no pasamos por Fénix y compramos unos sándwiches de cerdo desmenuzado de camino a casa? Es mejor comida”.

“Me MUERO de hambre —responde Derek—. Necesito algo para mantenerme en pie. Y, mi amor, esta noche te doy toda la carne que necesites si te portas bien”.

Ella pone los ojos en blanco. Muchas de sus amigas se quejan de que sus esposos ya no flirtean con ellas. El de ella no para de hacerlo.

“De acuerdo. Cómete tu taco grasiento, pero me debes una”.

“Genial, porque ya estoy haciendo la cola. —Su respuesta llega con un emoji que guiña un ojo—. Nos vemos. Le compro un churro a Sebas”.

Está a punto de vetar la masa frita cuando se da cuenta de que ya no siente a Sebastian junto a su pierna. Levanta la vista del teléfono mientras se acomoda el bolso que se vuelve cada vez más pesado. Mira de nuevo hacia abajo y a su alrededor.

—¿Sebas? ¿Sebastian?

No está en ningún lado. Instintivamente, se detiene de pronto y quien va detrás tropieza con ella.

—Me molesta cuando la gente se detiene de golpe —murmura el hombre a su acompañante, mientras la esquiva con un resoplido de fastidio.

A ella no le importa. No ve a su hijo y siente pánico. Estirando el cuello, trata de ver sobre la multitud de turistas que parecen moverse en bandadas. Sebastian no puede estar lejos. Sus ojos escudriñan el entorno, buscando cualquier señal del niño con su pelo oscuro, tan parecido en color y textura al de ella. Lleva puesto un jersey color café y blanco con un reno, un regalo que le tejió una clienta de muchos años del centro de estética por la que Sebastian siente mucho afecto y que insistió en usar casi todos los días de la semana anterior. Le sienta muy bien, con sus adorables orejitas hechas de piel sintética por encima de los botones que forman los ojos y el hocico.

No puede verlo por ninguna parte. Ningún reno. Ningún Sebastian.

Se abre paso con energía a través de la multitud, girando en distintas direcciones, sintiendo el peso de su bolso, de los abrigos y de las bolsas de las compras.

Grita su nombre.

—¡Sebastian! ¡Sebastian!

Otros visitantes del mercado comienzan a darse cuenta de lo que sucede, pero no hacen más que mirarla y continúan con su camino. El mercado está lleno de gente, y es tan ruidoso que ella casi no puede concentrarse en sus pensamientos. Sin pensarlo, se dirige hacia la pescadería, donde tres fornidos pescaderos enfundados en overoles manchados de sangre bromean entre ellos para la delicia del público reunido que observa cómo se lanzan el salmón fresco como si fuera una pelota.

—¡Sebastian! —Ha llegado al punto máximo del pánico.

El teléfono vibra en su mano. Es Derek con otro mensaje; va a pedir en el food truck y quiere saber de una vez si ella desea algo. El texto es absurdamente molesto. Ella no quiere un puto taco. Quiere a su hijo.

—¡Sebastian! —Su voz es un alarido.

Ya no es pánico, está al borde de la histeria y se da cuenta de que la gente comienza a mirarla como si estuviera loca, porque la observa con preocupación y miedo.

Una mujer mayor de cabellos plateados se le acerca.

—¿Puedo ayudarla? ¿Ha perdido a su hijo?

—Sí tiene cuatro años es así de alto tiene el pelo castaño y lleva un jersey con un reno su nombre es Sebastian. —Todo sale como un borbotón, un jadeo entrecortado, y Marin necesita calmarse, respirar, porque la histeria no la va a ayudar.

Probablemente es una tontería haberse asustado tanto. Están en un elegante mercado de productos locales para turistas, con guardias de seguridad, y se acerca la Navidad; sin duda, nadie se lleva a un niño antes de Navidad. Sebastian se debe de haber alejado un poco y en un minuto alguien lo traerá de vuelta, ella se lo agradecerá tímidamente y abrazará al niño con fuerza. Y luego se inclinará para regañarlo y advertirle que siempre debe quedarse a su lado donde pueda verlo, porque si ella no puede verlo, él tampoco puede verla y él comenzará a lloriquear porque siempre se altera cuando ella se altera, sin importar la razón. Luego ella lo llenará de besos y le explicará que siempre debe quedarse a su lado en lugares públicos, porque es importante la seguridad. Lo tranquilizará diciéndole que ya ha pasado, le dará más besos y, por supuesto, le comprará la paleta porque se lo había prometido. Y más tarde, cuando le cuente la historia a Derek en la seguridad de su hogar, con Sebastian bien arropado en su cama y dormido, le dirá a Derek lo aterrada que se sintió durante esos minutos en que no sabía dónde estaba su hijo. Y entonces sería el turno de su esposo de calmarla y recordarle que todo había salido bien. Porque todo saldrá bien. Porque van a encontrarlo. Por supuesto que lo encontrarán.

Saca el teléfono y llama a Derek. En el instante que su esposo atiende, pierde el control.

—Sebastian se ha ido. —Su voz suena tres veces más fuerte y una octava más aguda de lo normal—. Lo he perdido.

Derek conoce bien los tonos de su voz y reconoce de inmediato que no es una broma.

—¿Qué dices?

—¡No puedo encontrar a Sebastian!

—¿Dónde estás? —le pregunta, y ella mira a su alrededor para darse cuenta de que ha vuelto a desplazarse, más allá de la pescadería. Se encuentra ahora cerca de la entrada principal con el tradicional cartel de luces de neón de “Mercado Público”.

—Estoy junto al cerdo —dice ella sabiendo que él entenderá la referencia a la popular escultura.

—No te muevas. Voy para allí.

La mujer mayor que la estaba ayudando se ha multiplicado en tres señoras preocupadas de varias edades, junto a un hombre —el esposo de alguna de ellas— que ha sido enviado a informar a seguridad. Derek aparece unos minutos más tarde, sin aliento porque ha corrido desde el otro extremo del mercado. Mira a su mujer, sin Sebastian, y su expresión se paraliza. Es como si hubiera esperado que la situación se hubiera resuelto para cuando él llegara y que solo tuviera que consolar a una esposa asustada y a un niño lloroso, porque Derek es muy bueno consolando. Pero no hay ningún niño llorando, ninguna esposa aliviada, y se siente incapaz de manejar la situación por el momento.

—¿Qué diablos ha pasado, Marin? —explota su esposo—. ¿Qué has hecho? —La elección de las palabras es poco afortunada: suenan más como una acusación de lo que se proponía.

La voz se le entrecorta, ella se estremece; sabe que esa pregunta la acechará para siempre. ¿Qué ha hecho? Ha perdido a su hijo, eso es lo que ha hecho.

Y ella está dispuesta a cargar con toda la culpa y a disculparse con todo el mundo miles de veces cuando lo encuentren, porque lo van a encontrar, lo tienen que encontrar, y una vez que lo hagan, una vez que haya vuelto y esté a salvo entre sus brazos, ella se sentirá como una gran estúpida. Ansía con desesperación convertirse en esa estúpida.

—Estaba aquí hace un instante, le solté la mano para poder responder tu mensaje, y un segundo después se había ido. —Ahora está histérica, y la gente ya no se limita a mirar, sino que se detiene ante la escena, ofreciendo ayuda, pidiendo una descripción del niño que se ha alejado de su madre.

Dos empleados de seguridad con uniformes gris oscuro se acercan con el esposo que fue a llamarlos, quien ya les ha explicado que están buscando a un niño pequeño con un jersey con un zorro.

—No es un zorro —replica Marin fastidiada, pero a nadie parece importarle el detalle—. Es un reno. Un jersey con un reno, color café y blanco con botones negros que hacen de ojos…

—¿Tiene alguna foto de su hijo con el jersey puesto? —la interrumpe uno de los guardias de seguridad, y ella contiene el fastidio ante lo tonto de la pregunta.

En primer lugar, ¿cuántos niños de cuatro años puede haber en el mercado en ese momento con un jersey igual a ese? Y segundo, por supuesto que tiene una foto de su hijo, porque es su hijo y su teléfono está repleto de sus fotos.

Toman la foto, la reenvían para que circule. Pero no lo encuentran. Diez minutos después, aparece la policía. Ellos tampoco lo encuentran. Dos horas más tarde, después de que la policía de Seattle ha terminado de revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, ella y Derek ven en el monitor de una computadora, atónitos e incrédulos, cómo un pequeño que lleva puesto un jersey con un reno sale del mercado de la mano de alguien cuyo rostro no se puede distinguir. Salen por las puertas que van al aparcamiento del sótano, pero eso no significa que hayan ido al aparcamiento. Su hijo sostiene en la otra mano una paleta con un remolino de colores, exactamente la paleta que su madre le habría comprado de haber tenido la oportunidad de hacerlo. La persona que se lo dio está vestida de Santa Claus de la cabeza a los pies, con botas negras, cejas espesas y una barba blanca. El ángulo de la cámara no permite ver el rostro. Ni siquiera distinguir si es un hombre o una mujer.

Marin no puede procesar lo que está viendo y les pide que lo vuelvan a pasar una y otra vez, aguzando la mirada frente al monitor como si pudiera ver más de lo que allí sucede. La reproducción se entrecorta, más como una secuencia de instantáneas con poca definición que como una grabación de vídeo. Cada vez que vuelve a verlo, el momento en que Sebastian desaparece de la vista es aún más aterrador. Un segundo está allí, sus pies cruzan el umbral, y luego, en el siguiente fotograma, ha desaparecido.

Allí. Desaparece. Rebobinan. Allí. Desaparece.

Detrás de ella, Derek camina de aquí para allá, hablando acaloradamente con los guardias y la policía, pero ella solo alcanza a captar algunas palabras —“raptado”, “robado”, “alerta de menores desaparecidos”, “FBI”— por encima del ruido de sus gritos internos. Parece como si ella no pudiera aceptar que esto está pasando en realidad. Es como si le sucediera a otra persona. Es algo que pasa en las películas.

Alguien disfrazado de Santa Claus se ha llevado a su hijo. Deliberadamente. A propósito.

Si bien la grabación de seguridad está en blanco y negro y es poco nítida, resulta claro que no se lleva a Sebastian a la fuerza. No parece asustado. Su rostro está calmado porque tiene una paleta de cinco dólares en una mano y a Santa que lo toma de la otra.

Las empleadas que atienden en La Douceur Parisienne revisan la computadora y confirman que han vendido siete paletas ese día, pero no recuerdan a ningún cliente vestido de Santa, y no hay cámaras de seguridad dentro de su pequeña tienda. Solo hay una cámara de circuito cerrado al otro lado de la calle del aparcamiento subterráneo por donde se cree que pasaron Sebastian y su captor, pero debido al ángulo, la cámara solo capta una toma distante de los coches que salen del garaje, y las matrículas no se ven.

Cincuenta y cuatro vehículos salieron en la hora posterior al secuestro de Sebastian, y la policía no puede rastrear ninguno de ellos. La hora registrada en el vídeo muestra que Sebastian y su captor salieron del mercado unos cuatro minutos después de que su madre se diera cuenta de su ausencia. Los guardias de seguridad de Pike Place no habían sido avisados aún. Cuatro minutos. Es todo lo que hizo falta para robar un niño.

Una paleta, un traje de Santa y doscientos cuarenta segundos.

PARTE UNO

Quince meses más tarde

Dime, ¿estás respirando un poco,y a eso le llamas vivir?

MARY OLIVER

Capítulo 2

Dicen que si un niño perdido de la edad de Sebastian no es encontrado dentro de las veinticuatro horas siguientes a su desaparición, lo más probable es que nunca aparezca.

Este es el primer pensamiento coherente que tiene Marin Machado cada mañana al despertar. El segundo es si será este el día en que decida acabar con su vida.

A veces los pensamientos se van disipando cuando se levanta y está en la ducha, anulados por el chorro de agua caliente. En ocasiones se disipan cuando termina el café y conduce hacia el trabajo. Pero a veces la acechan durante todo el día, susurrando, como nubarrones amenazantes en el fondo de su mente, una banda sonora que no puede acallar. En esos días, puede parecer normal desde fuera, una persona normal que conversa con otras personas a su alrededor. Internamente, existe otra conversación completamente distinta. Como sucedió la otra mañana, por ejemplo. Marin se presentó en el salón de estética del centro enfundada en un vestido Chanel rosa que había encontrado en el fondo de su armario, todavía dentro de la bolsa de la tintorería. Se veía espléndida cuando entró al trabajo y la recepcionista, una joven rubia con un impecable sentido del estilo, lo notó.

—Buenos día, Marin —le dijo Veronique sonriendo—. Pero qué maravilla ese vestido. Te queda fenomenal.

Marin le sonrió mientras atravesaba la elegante sala de espera hacia su oficina en el fondo del local.

—Gracias, Vero. Me había olvidado de que lo tenía. ¿Cómo va la agenda de hoy?

—Tenemos la agenda llena —dijo Veronique con voz animada, la que todos deberían tener por la mañana.

Marin asintió y volvió a sonreír, dirigiéndose a su oficina, mientras pensaba: “Tal vez hoy sea el día. Tomaré las tijeras de cortar, no las más nuevas que usé para Scarlett Johansson el verano pasado, sino las más viejas que usé con J.Lo hace cinco años, las que me resultan más cómodas de manejar, y me las clavaré en el cuello, justo donde late el pulso. Lo haré frente al espejo del baño para no fallar. Sí, definitivamente, en el baño; es el lugar más fácil de limpiar, los azulejos son grises, las juntas son negras, las manchas de sangre no se verán”.

No lo hizo. Claramente.

Pero lo pensó. Lo piensa. Cada mañana. Muchas noches. Algunas tardes.

Hoy, por suerte, el día se presenta mejor y los pensamientos que la atacaron en cuanto se despertó comienzan a desvanecerse. Se han ido por completo cuando suena el despertador. Enciende la lámpara junto a la cama, asqueada del gusto horrible en la boca por la botella de vino tinto que se tomó la noche anterior. Toma un largo trago de agua del vaso que siempre tiene junto a la cama, y se hace un buche para mojar su boca seca. Luego desconecta el teléfono del cargador. Un mensaje nuevo. “¿Estás viva?”.

Es Sal, por supuesto, y el mensaje habitual que envía todas las mañanas si no tiene aún noticias de ella. Para cualquiera, este texto podría ser considerado insensible. Pero es Sal. Hace mucho tiempo que son amigos y comparten el mismo sentido del humor —negro—, y ella agradece que todavía haya una persona en su vida que no se le acerca temerosa y de puntillas para no herir sus preciosos sentimientos. Está convencida de que Sal es la única persona en el mundo que no piensa en secreto que ella es una mierda.

Le responde con los dedos aún adormecidos, los ojos adormecidos, la cabeza como un tambor por la resaca. “Lo justo”, le responde. Es su respuesta habitual, breve, pero es todo lo que él necesita. Volverá a verificar cómo está por la noche, a la hora de acostarse. Sal sabe que las mañanas y las noches son los peores momentos para ella, cuando se encuentra menos preparada para enfrentarse a la realidad de lo que es su vida ahora.

A su lado, la cama está vacía. La almohada sin uso y las sábanas estiradas. Derek no durmió allí anoche. De nuevo está fuera de la ciudad en viaje de negocios. No tiene ni idea de cuándo regresará. Él se olvidó de decírselo ayer cuando se fue, y a ella se le olvidó preguntarle.

Pasaron cuatrocientos ochenta y cinco días desde que ella perdió a Sebastian.

Esto significa que han pasado cuatrocientas ochenta y cinco noches en que no ha bañado a su hijo, no le ha puesto sus pijamas limpios, no lo ha arropado en su cama ni le ha leído Buenas noches, luna. Ha tenido cuatrocientas ochenta y cinco mañanas de despertarse en una casa silenciosa, sin risas ni pataleos, sin que la llamaran —“¡Mami límpiame la cola!”— desde el baño del vestíbulo, porque si bien él ya dominaba el control de esfínteres, solo tenía cuatro años, y todavía estaba aprendiendo cómo lavarse.

Cuatrocientos ochenta y cinco días de pesadilla.

El pánico la domina. Se toma un minuto y hace unas respiraciones profundas que el terapeuta le enseñó para sobrellevar esos momentos y poder volver a funcionar. Ya nada parece normal, pero ella se está superando en el arte de fingir. Por lo pronto, le ha perdido el miedo a la gente. Ya hace cuatro meses que volvió al trabajo. La rutina del trabajo le hace bien, la saca de la casa, estructura su día y le da temas para pensar en otra cosa además de Sebastian.

Balancea sus piernas al borde de la cama y siente una fuerte punzada en la sien. Se toma su Lexapro y un complejo vitamínico con el agua tibia que quedó en el vaso y se mete en la tina para darse una ducha a los cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos más tarde, sale del baño, vestida, maquillada, con el pelo limpio y peinado. Se siente mejor. No del todo bien —su hijo está desaparecido y todo es por su culpa—, pero existen momentos en los que no tiene la sensación de estar colgando de una cuerda que se va desintegrando rápidamente. Este es uno de esos momentos. Lo contabiliza como una gran victoria.

El día pasa deprisa. Cuatro cortes, un tinte, un balayage y una reunión con el equipo a la que asiste, pero que lidera Sadie. Ascendió a Sadie a directora general con un muy buen sueldo cuando tuvo a su bebé, y ahora Sadie maneja el día a día de los tres salones de belleza. Marin no se podía dar el lujo de perder a Sadie antes de que sucediera todo lo de Sebastian; después, solo pensarlo era imposible. Marin necesitaba quedarse en su casa y acusar el golpe, lo que hizo durante un año en que literalmente se derrumbó, hasta que Derek y su terapeuta le sugirieron que era un buen momento para volver al trabajo.

Todavía lo supervisa todo —a fin de cuentas, la compañía pertenece a Marin—, pero ella ha elegido volver al centro de estética para cortar y teñir a un selecto grupo de clientas de muchos años conocidas internamente como las clientas VIP. Todas son extremadamente ricas. Hay varias celebridades y pagan seis mil dólares la hora para que las peine personalmente Marin Machado, del Centro de Estética & Spa Marin Machado.

Porque, hace un tiempo, ella era un personaje. Su trabajo había sido destacado por Vogue, Allure, Marie Claire. Era genial ser Marin Machado. Si ponías su nombre en Google, aparecía junto a fotos de las tres grandes Jennifers —Lopez, Lawrence y Aniston—, todas mujeres con las que ella había trabajado personalmente. Ahora los artículos sobre su trabajo quedaban en un segundo plano, detrás de las noticias sobre la desaparición de Sebastian. La descomunal búsqueda que terminó en nada. Quejas por el trato especial que ella y Derek recibieron de la policía porque Derek también es un personaje conocido, son una pareja pudiente con contactos, y tenían una amistad con la jefa de la policía (que fue sobredimensionada: conocían vagamente a la mujer de algún evento benéfico), y los rumores de que Marin había tratado de acabar con su vida.

Ahora su historia es como una fábula, como un relato de advertencia.

Fue idea de Sadie que volviera a trabajar en el centro de estética. Peinar le sienta bien a Marin. Es algo que disfruta y no hay otro lugar en el que se sienta más a gusto que detrás de la silla, mezclando colores, tiñendo mechas y cortando el cabello. La peluquería es la mezcla perfecta entre la técnica y la química, y ella es muy buena en esto.

En este momento, Marin atiende a una mujer llamada Aurora, una clienta de años casada con un marino retirado de Seattle. Su cabello castaño se está llenando de canas y ha estado virando hacia el rubio en las últimas visitas. Aurora le está pidiendo que ilumine las mechas alrededor del rostro con un tono rubio platinado, como si fuera decolorado por el sol y el mar, pero su cabello está seco, es fino y ha perdido vitalidad.

Marin decide teñir las mechas con un decolorante de baja graduación mezclado con una crema reparadora. Cuando el pelo de la mujer se aclara hasta quedar del color amarillo de la cáscara del plátano —un proceso que puede llevar de diez a veinticinco minutos, dependiendo de múltiples factores—, Marin enjuaga el cabello, aplica un tinte violeta y lo deja no más de tres minutos para crear ese perfecto rubio platinado que la clienta desea. El proceso es complicado, pero Marin puede controlarlo. Es extremadamente importante para ella hacer cosas con un resultado previsible. En la primera semana de su vuelta al trabajo, se dio cuenta de que debería haber vuelto al centro de estética mucho antes en lugar de pasar tanto tiempo en terapia.

—¿Y? ¿Qué le parece? —le pregunta a Aurora, acomodando algunos mechones antes de rociar su cabeza con un fijador suave.

—¡Perfecto! Como siempre. —Es lo que Aurora suele decir porque ya no sabe en realidad qué decirle a Marin.

En el pasado, Aurora era muy expresiva con respecto a lo que le gustaba y lo que no en su cabello. Pero desde que Marin había vuelto a trabajar, Aurora solo colmaba de elogios a su estilista. Marin observa a su clienta con atención para detectar cualquier atisbo de descontento, pero parece que la satisfacción de Aurora es genuina, mientras mece su cabeza de un lado al otro para ver los mechones aclarados desde distintos ángulos. Mira a Marin con satisfacción en el espejo.

—Me fascina. Te felicito.

Marin asiente aceptando el elogio, le quita la capa y se dirige hacia el escritorio de recepción, donde Veronique está esperando para cobrarle. Le da un breve abrazo a Aurora y la mujer lo recibe, estrechándola demasiado fuerte.

—Lo estás haciendo muy bien, querida, sigue así —le susurra Aurora, y Marin siente una instantánea claustrofobia. Murmura un gracias como respuesta, aliviada de que la mujer la suelte finalmente.

—¿Te vas? —pregunta la recepcionista unos minutos más tarde cuando ve a Marin salir de su oficina con el abrigo y el bolso.

Marin mira la pantalla de la computadora de la recepcionista para revisar las citas del día siguiente. Solo tres turnos por la tarde, lo cual, después de la sesión de terapia de la mañana, le deja unas horas libres antes del almuerzo para temas administrativos. De hecho, ella no tiene que hacer ninguna tarea de ese tipo, pero no se siente bien dejándole tantas responsabilidades a Sadie.

—Avísale a Sadie que vendré por la mañana —dice Marin revisando su teléfono—. Que pases buena noche, Vero.

Se dirige a su coche, y está poniendo la llave cuando entra un mensaje de Sal. En estos días, él parece ser la única persona que puede arrancarle una sonrisa sin que sienta que está sonriendo por compromiso u obligación.

“Ven al bar —le escribe—. Estoy solo con un grupo de colegiales que no se dan cuenta de que existen otras cervezas además de Budweiser”.

“No puedo —responde ella—. Voy al grupo”.

“De acuerdo —escribe Sal—. Entonces, ven después de que hayas terminado de autoflagelarte. Te echo de menos”.

Se siente tentada de aceptar, porque ella también lo echa de menos, pero después de las sesiones del grupo queda agotada.

“Tal vez —escribe, por no decirle que no—. Sabes cuánto me canso. Te aviso”.

“Me parece bien —escribe él—. Es que he inventado un nuevo cóctel que quiero que pruebes: mojito con un toque de granadina y piña. Lo llamo Hawái 5-0”.

“Suena asqueroso”, responde ella, sonriendo. Él le regala un GIF de un hombre con el dedo medio levantado que la hace reír.

Sal no pregunta si Derek estará esta noche. Nunca lo hace.

El trayecto a SoDo, el barrio de Seattle conocido como South of Downtown, al sur del centro, dura unos quince minutos. Cuando detiene el coche en el aparcamiento del ruinoso centro comercial donde se reúne el grupo, ya se siente triste de nuevo. Eso está bien, porque este es probablemente el único lugar en el mundo entero donde ella puede sentirse todo lo mal que necesite, sin tener que disculparse, sin ser tampoco la persona más desgraciada de ese recinto. Ni siquiera la terapia es así. La terapia es un lugar seguro, sin duda, pero implica un juicio y una expectativa tácita de que debe mejorar.

La reunión de esta noche, por el contrario, no tiene esa pretensión en absoluto. El Grupo de Apoyo para Padres de Hijos Desaparecidos del Gran Seattle es un nombre de fantasía para un puñado de personas unidas por algo terrible en común: todos tienen hijos desaparecidos. Sal describió asistir al grupo como un acto de autoflagelación. No se equivoca. Algunas noches, eso es exactamente lo que es, exactamente lo que ella necesita.

Hace un año, tres meses y veintidós días fue el peor día de su vida, cuando Marin hizo lo peor que podría hacer. No fue culpa de nadie, sino solo suya; no puede culpar a nadie más que a sí misma.

Si no hubiera escrito el mensaje, si no hubiera soltado la mano de Sebastian, si hubieran ido a la tienda de dulces antes, si no lo hubiera arrastrado hasta la librería, si hubiera levantado la vista de su teléfono antes, si, si, si, si…

Su terapeuta le dice que debe dejar de obsesionarse con ese día, que revivir cada segundo una y otra vez en su cabeza como si algún detalle fuera a aparecer mágicamente no la ayuda. Le dice que debe encontrar una forma de procesar lo sucedido y seguir adelante, que hacerlo no significa que se esté olvidando de Sebastian. Sería, en cambio, una forma de llevar una vida productiva a pesar de lo sucedido, a pesar de lo que ella dejó que sucediera, a pesar de lo que hizo.

Marin piensa que todo eso es una mierda. Por eso no quiere verlo más. Todo lo que desea es revivir ese día. Quiere seguir revolviendo el cuchillo en la herida. No quiere que sane porque, si se cura, es que todo ha terminado y que su pequeño se ha perdido para siempre. Le sorprende que nadie lo entienda.

Con excepción de la gente del grupo.

Observa el antiguo cartel amarillo de la pastelería que va virando, descolorido, del mostaza al limón. Siempre está encendido. Si alguien le hubiera dicho el año pasado que ella iría allí una vez al mes a reunirse con un grupo de personas que no había visto en su vida, no lo hubiera creído. Son muchas las cosas que no habría creído.

Las llaves se deslizan de su mano y logra atajarlas antes de que aterricen en un charco del sucio aparcamiento. Así es como se desarrolla su vida en estos días, ¿no? Una serie de deslices y atajadas, errores y remordimiento, un acto constante de malabarismo, simulando estar bien cuando todo lo que desea es volar en pedazos. Un día, todas las bolas caerán y no solo se romperán. Se harán añicos.

Capítulo 3

El FBI estima que en la actualidad hay más de treinta mil casos activos de desaparición de niños. El número es alarmante y, sin embargo, ser padre de un niño desaparecido es increíblemente alienante. A menos que uno lo haya sufrido, es imposible comprender la tremenda pesadilla de no saber dónde está tu hijo, si está vivo o muerto. Marin necesita estar cerca de personas que llevan esta específica marca del infierno. Necesita un lugar seguro donde poder descargar todos sus miedos para analizarlos y diseccionarlos, sabiendo que todos los demás en la reunión están haciendo lo mismo que ella.

Le pidió a Derek que asistiera a las reuniones del grupo junto a ella, pero no quiso. Hablar de sus sentimientos no es lo suyo y se niega a hablar de Sebastian. Cada vez que alguien menciona a su hijo, él se cierra. Es el equivalente emocional a hacerse el muerto para defenderse; cuanto más se preocupan por el bienestar de Derek, él se inmoviliza, hasta que gana por cansancio y lo dejan solo. Esto es lo que hace con Marin. Especialmente con ella.

Hace poco menos de un año, cuando comenzó a asistir al grupo, tenía siete integrantes. Las reuniones se celebraban en el sótano de la iglesia St. Augustine. El grupo se redujo a cuatro y se ha mudado a la parte de atrás de esta pastelería. Una extraña ubicación, pero es que la dueña de Redondas Tentaciones es la madre de un niño desaparecido.

El nombre Redondas Tentaciones debería ser gracioso, pero Frances Payne no tiene mucho sentido del humor. Una de las primeras cosas que dijo cuando conoció a Marin fue que Redondas Tentaciones no era una pastelería, dado que solo sabían hacer bien dos cosas: café y donas. Llamarla pastelería, insistía, insinuaba un nivel de habilidad culinaria que no tenía. Francis tiene poco más de cincuenta años, pero parece de setenta, con arrugas profundas en su rostro que se asemejan a un mapa en relieve. Su hijo, Thomas, desapareció cuando tenía quince años. Fue a una fiesta una noche, donde eran todos menores de edad bebiendo y drogándose. A la mañana siguiente había desaparecido. Nadie recuerda que se fuera de la fiesta. No dejó ningún rastro. Solo se fue. Frances es una madre soltera y Thomas era todo lo que tenía. Desapareció hace nueve años.

Lila Figueroa, de treinta y cuatro años, es la integrante más joven. Tiene tres hijos, es higienista dental y está casada con Kyle, un dentista infantil. Juntos tienen dos niños pequeños. El niño desaparecido es Devon, el hijo mayor de Lila, de una relación anterior. Lo recogió en el colegio su padre biológico un día que no tenía la custodia y nunca se supo más nada de él. Esto sucedió tres años atrás, cuando Devon tenía diez. El último lugar donde se lo detectó junto a su padre fue en Santa Fe, Nuevo México. A pesar de que Devon no es una víctima de secuestro a manos de un extraño, el padre es un maltratador, ha dicho Lila. Cuando Devon era un bebé, su padre le quemó a propósito una pierna en la calefacción porque no paraba de llorar. Esa fue la razón por la que Lila tomó a su hijo y abandonó a su esposo.

Simon Polniak es el único padre en el pequeño grupo. Tiene un concesionario Toyota en Woodinville y de vez en cuando lleva algún coche nuevo que está probando. Él y su mujer, Lindsay, solían acudir a las reuniones juntos, pero se divorciaron hace seis meses. Ella se quedó con el perro labradoodle y Simon se quedó con el grupo. Le encanta bromear con que ella sacó el mejor provecho de la negociación. La hija de la pareja, Brianna, tenía trece años cuando fue engañada por un desconocido de internet que simuló ser un chico de dieciséis años llamado Travis y abandonó su casa. La investigación demostró que Travis tenía veintinueve años y trabajaba a media jornada como empleado en un almacén de materiales electrónicos, que todavía vivía con sus padres y, cuando Brianna desapareció, él también se esfumó. Esto sucedió hace cuatro años y no se ha sabido nada de ninguno de los dos.

Cada primer martes de mes, los cuatro se reúnen en una pequeña habitación en la trastienda de Redondas Tentaciones. Ocasionalmente se incorpora alguien nuevo —Frances mantiene una página del grupo en Facebook y hay un aviso en la cartelera, en el boletín y en la página web de la iglesia de St. Augustine, y se puede encontrar al grupo en internet—, pero no siempre se quedan en las reuniones. Las reuniones de grupos de autoayuda, especialmente de este grupo, no son para todos.

Esta noche hay alguien nuevo. Frances la presenta como Jamie, sin apellido, al menos por ahora. Cuando Marin entra a la habitación, resulta claro por el lenguaje corporal de Jamie que, cualquiera que sea su situación, es algo reciente. Tiene los ojos hinchados, las mejillas hundidas, el cabello húmedo de la ducha que seguramente se obligó a darse antes de salir de su casa. La ropa le cuelga como si hubiera perdido peso recientemente. Es difícil calcular su edad, pero a Marin le parece que está cerca de los cuarenta. Su exclusivo bolso Coach está en el suelo junto a ella, y sus pies calzados con sandalias de Michael Kors se mecen de adelante hacia atrás. Tiene el aspecto del tipo de mujer que normalmente mantendría sus pies cuidados con pedicura, pero no lo ha hecho últimamente. Tiene las uñas largas y sin pintar.

Marin saluda a todos. Antes de sentarse en su silla, elige una dona de coco tostado, mientras intercambia una mirada cómplice con Simon. Siempre resulta interesante ver cuánto durará una persona nueva. Muchos de los nuevos ni siquiera llegan al final de la primera reunión. La realidad de vivir esta vida es demasiado dura.

La culpa es demasiado dura.

—¿Quién quiere comenzar? —pregunta Frances mirándolos a todos.

Jamie baja la cabeza. Lila carraspea y todos se vuelven sutilmente hacia ella, dándole la palabra.

—Kyle y yo no estamos bien.

Lila parece más delgada que la última vez que Marin la vio; tiene las ojeras más pronunciadas. Viste unos jeans y un grueso jersey con una frambuesa gigante de lentejuelas bordada en el frente. Le gusta llevar prendas un poco kitsch cuando atiende a los niños en el consultorio dental. No ha tocado su dona glaseada tradicional, pero se está tomando el café con avidez; el lápiz de labios se ha desvanecido dejando al descubierto sus labios resecos.

—No sé cuánto tiempo más podemos aparentar que estamos bien. Discutimos todo el tiempo y las peleas son muy desagradables. Gritos, puñetazos a las paredes, objetos hechos trizas. Él detesta que venga a las reuniones. Dice que estoy obsesionada. —Lila mira a su alrededor, mostrando el cansancio mortal que invade su cuerpo—. Amigos, ¿creen que eso es lo que hacemos aquí? ¿Alimentamos una obsesión?

Claro que eso es lo que hacen. Pero Marin no dice nada porque ninguno de los presentes quiere oír esa verdad.

Simon se está comiendo su segunda dona, y ella cree que engullirá la tercera antes de que termine la reunión. Ha engordado desde que se separó de Lindsay y todo se ha ido a su barriga y a su rostro. Se está dejando crecer la barba para disimular la desaparición de su barbilla. Su pelo es un revoltijo de rizos. Marin podría proponerle varias estrategias para suavizar esos rulos en su peluquería, pero no tiene ni idea de cómo ofrecerle su ayuda sin parecer pedante.

Sospecha que a todos ella les parece una pretenciosa, y aparecer en la reunión esa noche con el vestido Chanel que usó para trabajar seguramente no ayuda.

—¿Y qué pasa si nos “obsesionamos” con el dolor? —pregunta Simon—. Todo tiene que salir en alguna dirección. Los pensamientos. Las preguntas que uno se hace. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con todo eso si no lo traemos aquí? —Le da un último mordisco a su dona y se limpia la mano en sus jeans—. Al final, Lindsay creía que esto no era bueno para ella. Quería dejar de pensar en lo sucedido, dejar de hablar del tema. Decía que a veces se sentía peor después de las reuniones, porque todos ustedes eran un recordatorio de que probablemente no habría un final feliz.

Todos suspiran. Es duro escucharlo, pero Lindsay tiene razón. Eso es lo que sucede con un grupo de apoyo para padres de hijos desaparecidos. Si alguno llegara a ser uno de los pocos y extraños casos cuyo hijo es finalmente encontrado, dejaría de ir al grupo. Vivo o muerto, el hijo dejó de estar desaparecido, por lo que cualquiera que fuera el apoyo que necesitaría, no sería este. No serían ellos. La separación del grupo es algo inevitable y, a la vez, es mutuo. En particular, si el hijo está muerto. Nadie en el grupo quiere escuchar esa historia.

Y si, por un milagro, el hijo está vivo, dejan de venir al grupo porque no quieren que otros padres les recuerden la pesadilla por la que pasaron, esa en la que los padres del grupo todavía siguen inmersos cada día.

El matrimonio de Lila y Kyle ha tenido problemas desde que Marin comenzó a asistir al grupo. ¿Tasa de divorcios de las parejas con hijos desaparecidos? Exorbitantemente alta. Al menos Lila y su esposo todavía discuten. Marin y Derek no lo hacen. Te tiene que importar al menos un poco alguien para que le grites, y a él, tú le tienes que importar un poco para que te responda.

—Pasa mucho tiempo con alguien que conoció en una conferencia de dentistas hace un par de meses —suelta Lila de pronto. Se sonroja y las mejillas se le ponen del color de la frambuesa de su jersey—. Una mujer. Él dice que solo son amigos, pero han tenido citas para beber café y almorzar, y cuando le pregunté si podía conocerla, se puso a la defensiva y dijo que tenía derecho a tener amigos propios. Pero pienso… y creo que me está engañando.

Se hace un silencio en el grupo.

—No…, estoy seguro de que no es así —dice Simon finalmente. Alguien tiene que decir algo y Simon siempre es el que habla primero porque los silencios muy prolongados lo incomodan.

—Él te quiere, cielo —intercede Frances, pero suena poco convincente.

Jamie no dice nada. Mantiene la mirada fija en el suelo, jugueteando con un mechón húmedo de su cabello.

Se escucha un profundo suspiro y cuando todos se vuelven hacia Marin, se da cuenta de que ha sido ella.

—Tal vez te esté engañando —dice. Simon y Frances la miran indignados. A Marin no le importa. No puede soltar a Lila mentiras y tonterías en las que no cree solo para hacer que se sienta mejor. El hijo de Lila ha desaparecido. Lo menos que pueden hacer es no tratar de disuadirla de lo que ella sabe que sabe—. Conoces a Kyle mejor que nadie. Si tu intuición te dice que te está engañando, no debes ignorarla. Lo siento. No mereces esto.

Una enorme lágrima cae por la mejilla de Lila. Frances le alcanza un pañuelo de papel.

—Me tendría que haber dado cuenta de que algo estaba sucediendo —dice—. Kyle detesta conocer gente nueva. Lo mismo que yo. Ustedes saben bien lo que significa hablar con alguien desconocido.

Todos asienten, incluso Jamie. Ellos lo saben. Los nuevos amigos son lo peor. No conocen tu historia, así que de entrada te ves forzado a elegir. ¿Quieres parecer normal y que tu hijo no ha desaparecido, lo cual resulta agotador? ¿O estás dispuesto a contarles todo lo que sucedió, lo cual también resulta agotador? No hay forma de hacerlo a medias y, hagas lo que hagas, es una mierda.

Lila ha tomado demasiado café; Marin se da cuenta porque no para de balancear nerviosamente su pierna.

—No tengo pruebas. Es mi intuición.

—¿Vas a hablar el tema con él? —El tono de Marin es suave.

—No lo sé. —Lila se mordisquea el dedo como si fuera una mascota jugando con un hueso—. No sé qué hacer. No sé ni siquiera si puedo enfadarme. Hace dos años que no hacemos el amor. Joder, tal vez son tres años; ya ni recuerdo la última vez. Si saco el tema, lo negará. Y tendremos una discusión. Dios, ya no aguanto más peleas.

—Están casados —le dice Frances con firmeza—. Tener sexo con otra persona no es parte del trato, sin importar cuánto hace que no tengan relaciones.

—Sin embargo, los hombres tienen sus necesidades —interviene Simon.

—No seas imbécil. —Frances se acerca y lo golpea en la pierna. Marin se alegra del gesto, porque ella también lo hubiera golpeado.

—Ignóralo —dice Marin a Lila—. Cualesquiera que sean las necesidades de los hombres, no está bien lo que está haciendo Kyle. Pero no te enfrentes a él hasta que te sientas segura.

—¿Y si nunca estoy lista para hacerlo? —Los ojos se le llenan de lágrimas—. ¿Y si quiero enterrar la cabeza en la arena y no enfrentarme al tema? Ya cargo con demasiado peso, ¿saben?

—Si crees que te engaña, deberías dejarlo —dice Frances con sinceridad—. Una vez que engañan, vuelven a hacerlo.

—Pero es que trabajamos juntos. —Las lágrimas corren por sus mejillas, formando surcos en su maquillaje descolorido. Se frota los ojos para secárselas, lo cual lo empeora—. Tenemos dos hijos. No es tan simple, Frances.

—Solo digo que no debes seguir casada con alguien que te engaña. —Frances se cruza de brazos, gesto que suele hacer cuando cree que está en lo cierto—. Estás mejor sola. Sin ofender al querido Simon, pero yo hace mucho tiempo que me las arreglé para vivir sin un hombre.

Sin duda, y menuda vida. Lila y Marin intercambian una mirada; ambas piensan en lo mismo. Frances tiene al grupo de apoyo y la tienda de donas, y eso es todo.

—¿Qué pasa si yo no “me las quiero arreglar”? —Lila vuelve a mordisquearse el dedo—. ¿Y si yo no quiero que nada cambie? ¿Y… si esto es lo mejor que me puede pasar? ¿Y si esto fuera todo lo que merezco?

—No digas tonterías —dice Simon, pero la mirada resignada en su rostro no concuerda con el tono enérgico de su voz.

Frances no tiene más nada que agregar y, francamente, tampoco Marin. Está demasiado cansada como para dar una charla motivacional, y no tiene la energía para convencer a Lila de algo de lo que ni ella misma está convencida. Todos saben exactamente lo que ella quiere decir. Todos en la habitación viven cada día cargando con el peso de lo que hicieron: no protegieron a sus hijos. Como padres, por encima de todo, es la única puta cosa que están obligados a hacer.

Por eso, no, no merecen una buena vida. No si sus hijos no están bien.

—Debes ser más amable contigo misma. —Es lo mejor que se le ocurre decir a Marin, pero en cuanto pronuncia las palabras se avergüenza. Son tan triviales, tan vacías. Se da cuenta de que podría haber sido más considerada y cuidadosa. Y Lila explota.

—¿Así como tú? —le dice, y Marin parpadea—. ¿Por qué te quedas tú en tu matrimonio de mierda? Derek y tú casi no se hablan. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Y tú —dice con rabia volviéndose a Frances—, no estás casada desde hace mil años y las únicas personas con las que hablas somos los que estamos sentados en tu tienda de donas en este momento. No eres precisamente el ejemplo de lo que quisiera que fuera mi vida dentro de veinte años.

—Vamos, Lila —dice Simon tomando otra dona. La tercera, según la cuenta de Marin—. No estás siendo demasiado amable.

—Ah, ¿así que hay que ser amable, como tú dices? —Lila eleva el tono de voz—. ¿A dónde te ha llevado tu amabilidad, Simon? Tu mujer te dejó y tú has engordado diez kilos con todas las donas que te comes aquí. —Se vuelve hacia Jamie, que parece encogerse bajo la mirada de Lila—. ¿Estás segura de querer estar aquí? Porque esta también es tu vida ahora y tienes tiempo todavía de seguir en estado de negación si lo necesitas.

—Basta —dice Marin subiendo la voz.

Una cosa es que Lila la ataque a ella y a Frances. Lo pueden manejar. Simon, por su parte, es mucho más sensible y cuando se pone a llorar —lo que sucederá— es terrible para todos. Una persona nueva nunca debería ser tratada de este modo. Ya lo está pasando muy mal como para sufrir ese maltrato.

—Entiendo que estés enfadada, pero deja de atacar a todos. Estamos de tu lado.

—Es que yo no quiero estar de este lado —dice Lila con voz temblorosa. Sus manos también tiemblan—. No quiero estar aquí, de este lado, con vosotros. ¿No se dan cuenta? No quiero que esta sea mi vida. Y realmente no quiero que seas tú justamente quien me lo diga, Marin, porque si Derek no te está engañando, ya lo hará. Así son los hombres.

—¡Bueno, bueno! —Simon levanta sus manos regordetas y alza la voz. Marin nunca lo había escuchado hablar así—. A ver, señoras, si se calman un poco.

—Por qué no te vas un poco a la mierda con tu “señoras” —dice Frances levantándose. En un minuto va a necesitar fumarse un cigarrillo—. Lila, querida, sopórtalo o no lo soportes si no puedes, pero por amor de Dios, deja de gritarnos. Todo lo que te estoy diciendo es que puedes elegir, ¿de acuerdo? Y tienes el derecho a hacerlo. Pero quedarte con un hombre que te engaña porque te culpas por la desaparición de tu hijo es castigarte a ti misma y a tus otros hijos. Lo que le sucedió a Devon no es culpa tuya.

—Yo me retrasé en ir a buscarlo. —La voz de Lila se quiebra—. Llegué tarde, y si no hubiera sido así, su padre no habría podido llevárselo y mi hijo estaría en casa conmigo y a salvo.

—Sí, pero de todas maneras, los profesores no deberían haberlo dejado ir. —Frances está nerviosa. Se palpa los bolsillos en busca del paquete de cigarrillos.

Simon termina su tercera dona y se limpia de nuevo los dedos en sus jeans.

—Pero yo llegué tarde —repite Lila—. Llegué tarde y es culpa mía.

—Sí, tú no estabas allí cuando se llevaron a Devon —dice Marin con suavidad—. Yo sí estaba allí cuando se llevaron a Sebastian.

—Sebastian tenía cuatro años, Marin. Los niños pequeños se sueltan de la mano —la consuela Simon con voz cansada—. El noventa y nueve por ciento de las veces que se pierden los encuentran. No fue culpa tuya. Desapareció porque alguien se lo llevó. Un secuestrador lo raptó. —Se vuelve hacia Lila, que llora en silencio—. Y tu ex es un secuestrador también. Pensaste que Devon estaba a salvo en la escuela. Y lo estaba hasta ese día. Que llegaras tarde no cambia nada. Si hubieras llegado a tiempo, su padre lo habría secuestrado en otra ocasión.

Todos se quedan pensando en sus palabras unos segundos. No es nada que no se hayan dicho a sí mismos antes, pero oírlo en voz alta ayuda, al menos por un momento.

Marin observa a Jamie, que ha permanecido impávida ante todo lo que se ha dicho hasta ahora. Se pregunta qué cóctel de antidepresivos estará tomando la recién llegada.

—Hagamos una pausa de diez minutos —anuncia Frances.

Desaparece por la puerta de atrás con el paquete de cigarrillos en la mano antes de que nadie pueda responderle.

Simon se dirige hacia el baño de hombres. Lila, limpiándose la nariz, va directo hacia el de mujeres. Marin también quiere ir al baño, pero solo hay uno y sabe que Lila necesita unos momentos a solas para tranquilizarse. Jamie se pone de pie y se estira, luego se dirige hacia la mesa donde están las donas, revisa las opciones, y elige una rectangular con crema de arce. ¿Será esa su favorita? Marin se pregunta si Jamie se quedará suficiente tiempo en el grupo como para que esa sea su favorita.

Porque este grupo es un desastre. ¿Cómo lo describió Sal?

Ah, sí. Autoflagelación.

Simon tiene razón sobre los secuestradores. Cuando Sebastian tenía apenas tres años, una vez se alejó corriendo en el parque de Wonderland en el fin de semana del 4 de Julio. Después de los cinco minutos más largos de la historia, un desconocido lo llevó caminando hasta ella. Porque el desconocido vio que un pequeño estaba perdido en un parque lleno de gente y se hizo cargo de ayudar al niño a encontrar a su madre. Porque ese desconocido no era ni un secuestrador, ni un pedófilo, ni un asesino.

El desconocido que se llevó a Sebastian, en cambio, era un secuestrador. Ya fuera que el desconocido encontrase a Sebastian dando vueltas solo y decidiese que era una oportunidad para robar a un niño pequeño, o que todo hubiera sido planeado con anticipación, el desconocido era un secuestrador porque no llevó a Sebastian de vuelta. Esa es la diferencia.

Todavía es difícil entenderlo después de casi dieciséis meses. Sebastian solo tenía cuatro años, pero era un niño muy despierto. Tanto Marin como Derek le habían repetido muchas veces lo peligroso que era hablar con desconocidos y que no debía aceptar juguetes, comida ni ningún tipo de regalo de nadie sin consultarlo antes con mami y con papi. Se lo enseñaron en la guardería y también lo hablaron en casa. Pero este era Santa Claus. A los niños se les enseña a querer a Santa Claus, a hablar con él incluso si se sienten intimidados o le temen, a sentarse en su regazo y a decirle lo que quieren para Navidad. Como recompensa les regalan una paleta. Les dan un regalo por confiar en un extraño.

Cuando Lila sale del baño, todavía tiene los ojos enrojecidos e hinchados, pero está más tranquila. Cuando pasa junto a Marin, para ir a buscar más café, le da un apretón cariñoso en el brazo. Es su manera de decir que lo siente. Marin le sonríe, que es su manera de aceptar la disculpa. Conocen los gestos silenciosos de ambas, los hacen todos los meses.

Cuando Marin sale del baño, Frances ya está en su asiento y comienza a hablar de las pesadillas que ha tenido con su hijo Thomas. Las ha mencionado en reuniones anteriores y parece que cada vez son peores. Se despierta en medio de la noche gimiendo y cubierta de sudor, con el estómago hecho un nudo.

—Lo vi la otra noche: era como si la mitad de su rostro estuviera desfigurado a golpes. —Frances tiembla mientras cuenta su sueño—. Uno de sus ojos colgaba fuera de la órbita y el pómulo estaba en carne viva como si le hubieran arrancado la piel.

—Frances. —Lila intenta interrumpirla cerrando los ojos, pero Simon la hace callar.

Jamie se inclina hacia adelante, escuchando fascinada.

—Y él quería alcanzarme, así que le tomé la mano y estaba muy fría. —El rostro de Frances se contrae de dolor y todos se preocupan porque normalmente es muy estoica y no se derrumba. Casi nunca muestra sus emociones, mucho menos la pena.

—Siento como si…, siento que él está tratando de decirme que está muerto. Y que debo dejarlo ir.

—Frances. —Lila repite su nombre suavemente—. No, Frances.

Y ahí está: están a punto de perder a Frances.

La esperanza se termina después de haberla traído hasta aquí. Es una bendición y a la vez está maldita. A veces es todo lo que tienes. Te mantiene en movimiento cuando no hay nada más a qué aferrarse. Pero la esperanza también puede ser terrible. Continúas deseando, esperando algo que tal vez no suceda nunca. Es como una pared de cristal entre tú y lo que deseas. Puedes ver esa vida que ansías y que no puedes tener: eres un pez dentro de una pecera.