Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

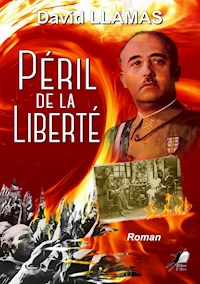

Au début des années 30, dans la bouillonnante ville andalouse de Malaga au bord de la Méditerranée, l’avenir est plein de promesses pour Francisco. Lettré dans une société largement analphabète, jeune employé de commerce, il accède à la petite classe moyenne embryonnaire. Épris de justice et de liberté, plein d’idéaux, il rêve d’édifier avec ses camarades, un monde meilleur. L’avènement de la République nourrit ses espoirs et l’y encourage. Alors que des réformes orientent le pays sur la voie de la modernité, Francisco rencontre Maria. Le bonheur semble à portée de main ; ils le bâtissent ensemble. Mais le pays est fracturé ; les tensions sont vives et s’expriment dans la violence. Les élections de février 1936 se déroulent dans un climat électrique. Les citoyens, hommes et femmes appelés aux urnes sont confrontés à un choix décisif entre des visions opposées de l’Espagne. Le résultat du scrutin emplit Francisco de joie. Mais les menaces qui pesaient sur la jeune démocratie se concrétisent par une tentative de coup d’État. Francisco ne se dérobe pas et s’engage dans le conflit. Son choix aura des conséquences profondes. Il bouleversera le reste de sa vie, ainsi que le destin de toute sa famille. À travers le parcours de Francisco, Maria et de leurs proches, le roman évoque l’épopée d’un peuple qui contribua tant à l’histoire de l’Espagne, qu’à celle de la France.

À PROPOS DE L'AUTEUR

David LLamas est né à Toulouse en 1971, dans une famille de réfugiés espagnols. Ancien avoué à la cour, il est avocat au barreau d’Agen, spécialiste en procédure d’appel. Impliqué dans le mouvement pour la mémoire historique, il y voit un enjeu démocratique et une grille de lecture de problématiques contemporaines, tant en Espagne qu’en France.

Péril de la Liberté, son premier roman, s’inspire de faits réels.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 533

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

David LLAMAS

Péril de la Liberté

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-110-2ISBN Numérique : 978-2-38157-111-9

Dépôt légal : Février 2021

© Libre2Lire, 2021

« Si je meurs, que je meurela tête haute.Mort et vingt fois mort,la bouche contre le chiendent,j’aurai les dents serréeset le menton provocant ».

Miguel Hernandez, Les vents du peuple me portent

Prologue

La grand-mère espagnole.

Vicdessos, le 1er mars 2003

En se tournant vers moi la vieille femme me glissa à l’oreille :

Je devinais à son sourire facétieux qu’elle le faisait exprès.

Obliquant vers moi, elle ajouta :

Mon impertinence fit rire la grand-mère.

La septuagénaire désigna du menton le cadre qui trônait sur la commode vernissée face à la cheminée. Le reflet des flammèches dansait sur le verre derrière lequel était enchâssé un cliché en noir et blanc ; elles brouillaient l’impression de candeur émanant du visage buriné et allongé qui y apparaissait. L’homme sur l’image souriait simplement. Ses cheveux sombres et épais étaient plaqués en arrière dégageant son large front. Il paraissait svelte et sa solide carrure, accentuée par sa veste centrée, lui donnait une allure sportive. Habillé modestement mais avec élégance, il s’était probablement endimanché pour poser devant l’objectif. Je me souvins que Sylvie m’avait précisé que son grand-père était mort dans les années soixante, bien avant sa naissance. Notre hôte me tendit une assiette en porcelaine remplie de gâteaux secs. Tandis que je croquais l’un d’eux, Sylvie me fit observer qu’il s’agissait d’une préparation de sa grand-mère. Je me retins de tousser alors qu’un nuage de sucre glace m’emplissait la gorge.

Puis la vieille dame s’adressa à moi avec un sourire fripon :

D’un geste vif, elle porta ses mains sur son postérieur puis sa poitrine :

Par la fenêtre je distinguais encore les pentes enneigées du Montcalm qui s’effaçaient lentement dans la pénombre.

Sylvie me rappela que nous avions longé le mémorial sur le trajet. J’avais entraperçu une plaque commémorative et quelques drapeaux devant le cimetière au milieu d’une grande plaine de terres agricoles.

La vieille dame inspira profondément et d’un signe de la main m’indiqua qu’elle voulait poursuivre. Son sourire s’était effacé de son visage.

Les mâchoires de la septuagénaire étaient crispées et ses yeux brillants. Elle s’efforçait de contenir ses larmes. Sa rage intérieure irradiait sa chaleur familière et contagieuse. Notre hôte se frappa brusquement les cuisses avec les paumes des mains et tout en se levant, lança :

Sur la commode la photographie de Joseph Murillo semblait toujours en proie aux flammes. Malgré les efforts de son épouse, le souvenir de cet homme se consumait peu à peu.

Le grand-père français

Dès notre arrivée à Saint-Pierre, le nonagénaire nous conduisit dans son jardin, en bordure duquel coulait un ruisseau aux eaux cristallines. Une table ronde en pierre était posée sous un saule pleureur. Ma compagne et moi prîmes place sur les bancs. De nos quatre grands-pères, notre hôte était l’unique survivant et le seul Français. Il avait conservé la bonhomie et la simplicité des gens de la terre. Son esprit était alerte et ses capacités intellectuelles me paraissaient intactes. Son accent rocailleux et la nostalgie qu’il portait pour ses années de jeunesse trahissaient son grand âge. Il relata spontanément des souvenirs de son service national. Je savais déjà par Sylvie qu’il avait été appelé sous les drapeaux en 1937 pour deux ans. Son service avait été prorogé lorsque la France et le Royaume-Uni avaient déclaré la guerre à l’Allemagne. Il n’avait été démobilisé qu’après la débâcle de juin 1940. Sylvie n’en savait guère plus et n’avait jamais songé à l’interroger. Au milieu de nombreuses digressions sur la vie dans les campagnes avant-guerre, le caractère peu accommodant des soldats allemands durant l’occupation et l’effroi que ceux-ci lui inspiraient alors qu’il avait regagné la vie civile, il évoqua ses affectations successives. Après quelques instants de réflexion, dont je ne sus s’ils traduisaient un effort pour mobiliser sa mémoire, ou une hésitation sur l’opportunité de nous faire une révélation, il déclara :

Je lisais la surprise sur le visage de Sylvie. Une question me brûlait les lèvres autant que j’en redoutais, pour ma compagne, la réponse. Avec la lenteur de mon embarras, je posai la même question au grand-père :

La réponse, immédiate, fut celle que j’attendais :

Mes pensées se télescopèrent pendant le silence qui suivit. Les deux grands-pères de Sylvie étaient dans ce camp : l’un captif, l’autre gardien. Cette circonstance, loin de me peiner, aiguisa ma curiosité. Eugène Fauroux ne semblait pas embarrassé et attendait nos questions.

Eugène Fauroux nous assura que les soldats ne faisaient subir aucune brimade aux captifs. Il insista même pour affirmer que les Français n’entraient jamais dans l’enceinte du camp et ne se préoccupaient pas de la discipline à l’intérieur de celui-ci. Cela me surprit car j’avais lu des témoignages d’anciens détenus dénonçant des brutalités. Le vieil homme déclarait tout ignorer de l’organisation que les réfugiés avaient pu mettre en place. Il se souvenait que les réfugiés lui paraissaient maigres et sombres, qu’il s’agissait d’hommes brisés. Il ne ressentait aucune haine ni le moindre mépris à leur égard. Il exprimait au contraire sa compassion pour ces reclus.

Avant de répondre, Eugène Fauroux marqua un temps d’arrêt. Ses yeux se tournèrent vers le plafond comme s’il s’efforçait de raviver des souvenirs enfouis.

À ma question de savoir s’il connaissait l’identité et la nationalité de la victime, il me répondit par la négative. Il avait également oublié le nom du garde qui avait fait feu. Il se souvenait seulement que celui-ci venait d’un village ariégeois, tout comme lui.

Après un moment de réflexion, Fauroux répondit:

Fauroux concevait-il une critique à l’égard des autorités françaises ? Il n’en formulait pas. Sa compassion pour les détenus ne l’amenait pas à s’interroger sur la légitimité du sort qui leur avait été réservé. Pour lui, l’exécution des ordres allait de soi : le plus sûr moyen de ne pas s’attirer d’ennui. Il ne se posait pas de question qui le dépassait. D’ailleurs à deux reprises il évoqua son refus de faire carrière dans le corps des gardes du camp à l’issue de son service militaire. À la demande de sa femme, il y avait renoncé pour reprendre une exploitation agricole. Mais au soir de sa vie, il regrettait ce choix. Cette remarque me glaça.

Morts pour la France

Sylvie ne reçut pas de réponse. À l’écran l’animateur présentait l’ouvrage d’un historien :

J’avais déjà entendu un tel discours. Pour la seconde fois, je ne pouvais y répondre. La fois précédente j’étais sous les drapeaux. Durant les classes, les conscrits de l’armée de l’air participant à la sélection des futurs aspirants étaient soumis à une conférence tenue par un officier de réserve, avocat de profession. Elle portait sur l’esprit de défense. La nation soumettait ses fils à un service militaire ; je l’acceptais. Mais je découvrais avec colère ce à quoi les militaires occupaient la jeunesse du pays. J’y trouvais l’indigence intellectuelle, la paresse et parfois même la veulerie. De telles expériences participent certes à forger les caractères. Elles peuvent même faire naître des vocations. Mais je ne m’attendais pas, dans les dernières années du vingtième siècle, à y trouver de l’endoctrinement, ni a fortiori que celui-ci fut dispensé par un avocat. De fait il s’agissait d’une tentative maladroite de meubler le marasme de cette formation. Cela justifiait-il de dénier à des combattants – pour certains mus par la haine que leur inspiraient leurs adversaires, l’espoir de défendre un monde ou celui d’en construire un meilleur – le sens qu’ils avaient donné à leur sacrifice ? Chaque personne qui émet une thèse doit accepter qu’elle soit discutée ; ceux qui se sont battus pour leurs idées ne peuvent y déroger. Mais contester que le but profond de leur combat ait été la défense de leurs idées et ainsi affirmer qu’ils ont tué, tenté de tuer, qu’ils sont morts ou ont pris le risque de mourir, pour une cause autre que celle qu’ils croyaient défendre, revêt à mes yeux un caractère proche de l’injure. Il en est de même de l’affirmation que les combattants français morts durant un conflit sont tombés pour la France. C’est pourtant l’inscription qui fleurit, sans discernement, sur les monuments qui leur sont consacrés. Tous n’y ont pas consenti et leur sacrifice, souvent subi, n’a pas toujours eu d’utilité pour la nation.

Cette même offense je la ressentais pour mon grand-père, Francisco Corda Llorente, et ses frères d’armes, Espagnols ou étrangers, qui se sont engagés dans le combat contre le fascisme, non pour protéger leurs familles, leurs biens – pour ceux qui en possédaient – ou leurs pays, puisque cette lutte au contraire les exposait aux dangers, mais pour la liberté de choisir leurs destins et le respect de la part irréductible de dignité dont chaque homme est dépositaire.

Je convoque mes souvenirs, interroge mes proches, me plonge dans les documents de mon grand-père. Je lis sa correspondance, scrute ses photos, examine ses cartes et en retire toutes les informations. Je les exploite, les confronte et en recherche d’autres. Je fouille la toile informatique et fréquente les salles d’archives. Je l’exhume de l’oubli ; il occupe mes pensées. Chacune de mes découvertes me rapproche de lui. Je crois le connaître mieux encore. Je feins de me convaincre que je peux isoler en moi sa part d’hérédité, pour en déduire ses réactions. Je ne suis plus un simple observateur de sa vie ; je plonge en moi pour le ressusciter. Je le sens à mes côtés, à nouveau vivant, fruit de ma mémoire et de mon intuition.

I– L’éveil

« Notre désir est que cette Constitution que nous venons de voter soit l’origine d’un élan vital du peuple espagnol, non seulement pour s’élever, mais aussi pour contribuer à cette résurgence d’une nouvelle Humanité, qui est en train de naître au milieu de douleurs. »

Julián Besteiro, 9 décembre 1931

Dès sa plus tendre enfance, Francisco vécut dans l’ambiance préservée de l’épicerie de quartier que tenaient ses parents, alors qu’à l’extérieur, la ville bruissait de la centaine de milliers d’Andalous qui la peuplaient. Leur petit commerce procura deux privilèges aux Corda : nourrir leur famille et scolariser leurs enfants. Sans vivre dans l’aisance, ils évitaient la misère. Il n’était pas encore ordinaire d’appartenir à la petite classe moyenne. Savoir lire et écrire sortait du commun. Francisco et ses frères se distinguaient ainsi de la majorité de leurs voisins. Au sein de la province, la ville de Malaga offrait un développement encore ignoré des campagnes. Les Corda en tiraient modestement profit. Les parents avaient conscience que cette relative réussite restait fragile. Aussi travaillaient-ils sans relâche. Sans y penser, par leur exemple et leur exigence, ils inculquaient le sens de l’effort à leurs fils. Francisco et ses frères aidaient leurs parents, notamment pour la manutention des produits. À l’école, le garçon était studieux et réfléchi. Il apprenait sans grande difficulté. Entre les bancs de l’école et la boutique de ses parents, il fréquentait les rues qui les séparaient, malgré les mises en garde de sa mère qui l’incitait à ne pas y traîner.

Il eut quatorze ans en 1920. Evaristo García Molina venait d’ouvrir un magasin de tissus au numéro 35 de la rue Compagnie. García Molina connaissait la boutique des Corda où il venait parfois s’approvisionner. Il y avait vu Francisco à l’œuvre et l’avait trouvé poli, posé et travailleur. Il fit part au père de l’adolescent qu’il cherchait un jeune commis. Ainsi Francisco commença à travailler chez ce patron. Son magasin portait l’enseigne « Les Jumeaux ». Il faisait angle avec la rue de la Porte neuve, laquelle, adossée au centre-ville qu’elle rejoignait par d’étroits passages, s’ouvrait sur les quais du fleuve Guadalmedina. Bien que très courte, la rue de la Porte neuve était relativement large. C’était le point d’entrée des produits agricoles et des biens d’artisanat, provenant des villages du nord. Les paysans arrivaient aux premières heures du jour avec leur marchandise. Sur une vingtaine de mètres, l’animation était alors intense. Des camions leur succédaient le reste de la matinée, se garant dans la rue pour que leur cargaison y soit déchargée. Francisco observait ce ballet et peu à peu, malgré sa discrétion, se fit connaître de ses habitués. Son profil n’était pas celui des forts en gueule qui s’imposaient dans ce milieu. Sa finesse et son éducation contrastaient avec les cris et les jurons de la rue. Néanmoins les ouvriers et paysans appréciaient cet adolescent vif d’esprit et curieux, qui ne se montrait jamais condescendant. Bien au contraire, Francisco les écoutait avec respect. À leurs côtés il apprenait mille histoires et découvrait un peu plus la vie. En retour certains profitaient de sa connaissance ; il leur lisait des textes qu’ils ne savaient pas déchiffrer.

La ville méditerranéenne lui offrit les récits des marins de la flotte de commerce et des soldats de retour du Maroc. Elle lui permit le contact des ouvriers et des dockers. Il observa les travailleurs dont la seule possession était leur chemise, lorsqu’ils en portaient et qui louaient à la journée leurs bras ruisselants de sueur pour moins d’une peseta. Il vit les mendiants, culs-de-jatte ou non, les chapardeurs détalant avec leurs menus larcins. Il assista aux scènes de ménage dans la rue, comme aux disputes de voisinage. Il vit des hommes battre leurs femmes, des hommes se battre à coups de couteau. Il entendit des coups de feu puis la rumeur se répandre. Il vit des femmes révulsées de colère en venir aux mains les chignons défaits. Il écouta des vendeurs de rue hâbleurs, observa des artisans sur le pas de leurs portes. Il croisa des ecclésiastiques, des bourgeois, des nobles, quelques prélats et plus rarement, des personnes si fortunées qu’elles lui semblaient venir d’un autre monde. La cité bouillonnait, au gré d’œillades complices ou assassines, de petites passions ou de grands drames. Elle explosait de mille algarades, du rire bruyant des matrones vêtues de noir les mains posées sur les hanches, du claquement d’éventails maniés de façon compulsive. La ville hystérique y trouvait de la sérénité. Malaga nourrit Francisco de son exubérante diversité. Elle l’avait également exposé aux spectacles des processions religieuses annuelles qui, une semaine durant à Pâques, abandonnaient la cité à la ferveur des passions mystiques. Sur le tempo binaire d’un balancier, portant sculptures, reliques et représentations saintes, les pénitents traversaient la ville au milieu de la population massée le long du cortège et sous les balcons où trônaient les silhouettes sombres des élégantes coiffées de mantilles, cachant leurs visages derrière des éventails brodés, ou feignant de le faire. Ces démonstrations impressionnaient Francisco ; il n’y adhérait pas. Il était convaincu qu’elles célébraient moins la passion du Christ que l’obéissance, le renoncement et l’humilité. À la foi, Francisco préférait la raison.

Un client de la boutique, qui remarqua la curiosité du jeune commis, l’invita à assister à une corrida. L’homme, aficionado, expliqua les codes de l’exercice au garçon. Celui-ci fut d’abord frappé de trouver au sein des arènes, un condensé – déformé – de la cité. Les classes aisées y étaient très visibles et ne se mélangeaient pas. L’adulte indiqua à Francisco parmi les taureaux de l’après-midi, lesquels étaient braves. L’adolescent eut du mal à comprendre où se trouvait la bravoure d’une telle bête alors qu’elle ne pouvait éprouver de courage. L’animal pouvait-il être brave sans le savoir ? Où la bravoure se situait-elle ? Le bovin avait foulé le sable, reçu les piques et les banderilles et donné des dizaines de coups de corne dans un bout d’étoffe mouvant que jamais il ne parvint à embrocher. Dans un quasi-silence, le torero enfonça dans l’échine, le fer de l’épée jusqu’à la garde. Francisco observa un groupe de jeunes adultes richement vêtus tandis que des vivas s’élevaient des gradins. Stoïques, ils manifestaient par leur contenance, leur virile exaltation. L’animal avait tressailli, plié les pattes antérieures et s’était effondré de tout son poids, la gueule ouverte, la langue pendante. Alors que la bête n’avait plus que la force d’expirer, l’homme à l’habit de lumière vint lui caresser le museau et lui souffla quelques mots à l’oreille, celle-là même qu’il brandirait peu après comme le trophée commun de leurs bravoures. Sur le sable mêlé de sang, le torero forgeait son renom. « Ne Sois pas triste pour le taureau. Le tuer ici, c’est le meilleur hommage qu’on peut lui rendre, dit à Francisco l’homme qui l’avait invité. Vois-tu, le taureau est né pour combattre et mourir dans les arènes. C’est son destin, comme celui de chaque Espagnol est de tenir son rôle dans la société. C’est pour cà que j’aime la corrida. J’apprécie autant le taureau que le torero quand chacun fait ce qu’on attend de lui ».

Au fil de son expérience et de ses conversations, Francisco se convainquit que le pays était bâti sur la domination. Elle lui apparut sacralisée et l’acceptation de la souffrance, glorifiée. L’église y inculquait la soumission, élevée au rang de valeur fondatrice. Pour Francisco ce monde était archaïque et injuste.

Francisco vota pour la première fois lors des élections municipales du dimanche 12 avril 1931. Après huit ans de dictature, l’enjeu ressenti dépassait la seule désignation des nouveaux édiles. Les candidats se partageaient entre monarchistes et républicains. Malaga vota massivement en faveur des seconds. Le lendemain, lors de son allocution avec la presse, le marquis de Villamentilla de Perales, gouverneur civil de la ville, minimisa la poussée républicaine. Il l’attribua à l’abstention des monarchistes et à des irrégularités selon lui commises par des républicains. Les résultats définitifs n’étaient pas encore connus dans l’ensemble du pays. Le mardi 14 avril, l’exaltation reprit dans l’attente des résultats. À Malaga les cris de « vive la République » étaient de plus en plus fréquents. En début d’après-midi la rumeur parcourut les administrations de la ville que le roi Alphonse XIII avait abandonné son palais. Vers 17 heures, le directeur des Postes et Télégraphes de Malaga reçut une nouvelle de Madrid : un changement de régime était en cours. Le directeur fit chercher un drapeau tricolore. Devant les fonctionnaires qui avaient quitté leurs bureaux, il fit hisser les couleurs rouge, jaune et mauve, sur le mât de l’édifice. La nouvelle se répandit dans les rues du centre-ville et la foule se pressa devant le bâtiment de style néo-mudejar pour voir onduler sous le soleil l’étoffe aux bandes colorées. Les conseillers municipaux nouvellement élus se frayèrent un chemin jusqu’à l’intérieur et demandèrent au directeur des postes de bien vouloir leur remettre la bannière… Eux-mêmes n’en détenaient pas et souhaitaient l’accrocher au balcon de la mairie. Le tissu, à peine hissé, fut descendu du mât devant les regards circonspects de la foule à qui il fallut expliquer le motif de l’opération ; la République n’avait pas déjà été renversée. L’un des élus, Baeza Medina, sortit du bâtiment des Postes en tenant le drapeau. La foule l’escorta jusqu’à la mairie ; la population emmenait son représentant jusqu’à la maison commune. Le portrait du roi fut décroché du salon d’honneur. Il fut extrait comme un trophée et traversa l’avenue jusqu’au parc qui faisait face à la mairie. Un attroupement se forma autour de la relique, que chacun voulait frapper symboliquement. Un capitaine du corps de sécurité tenta de reprendre le portrait du monarque ; il reçut un coup de chaise. Les deux hommes qui formaient la patrouille sous ses ordres furent également légèrement blessés.

À quelques centaines de mètres de là, de crainte de débordements, García Molina fit baisser le rideau du magasin Les Jumeaux. Francisco vint grossir la foule devant la mairie. Peu après dix-neuf heures Emilio Baeza Medina apparut sur le balcon monumental, encadré de six colonnes. L’avocat de quarante et un ans avait gardé un visage presque poupin. Une large fossette creusait son menton sous de petites lunettes rondes. Il leva ses deux avant-bras devant lui, puis les baissa et renouvela ce mouvement à plusieurs reprises jusqu’à ce que, progressivement, le silence se fit. Quand celui-ci fut complet, il annonça que la République avait été proclamée. Une immense clameur s’éleva du public. La fanfare municipale, convoquée d’urgence, entonna la Marseillaise. Elle se mit ensuite en mouvement vers le centre de la ville, jouant alternativement les hymnes français et de Riego, suivie par une foule joyeuse. Des fenêtres des tramways sortaient des drapeaux aux couleurs de la République. Les habitants emplissaient les rues, allants et venants sans but précis, dans une ambiance de fête, scandant des slogans républicains. Les forces de l’ordre n’intervenaient plus, surveillant à distance la population qui chavirait de joie. La nuit tombée les rues ne désemplirent pas. Sur le quai de la marine, un groupe d’hommes entreprit la statue du marquis de Larios. Celle-ci, du haut d’un piédestal de plusieurs mètres, dominait depuis trente-deux ans les citadins. Ils parvinrent à la mettre au sol et traînèrent la représentation en cuivre du marquis, haut de forme et canne à la main, dans les rues du centre-ville, générant autant de rires que de quolibets à l’égard du notable. Les plaques de la rue Larios furent dévissées ; l’une d’elles fut remplacée par un portrait des capitaines Fermin Galan Rodriguez et Angel Garcia Hernandez. Ces deux officiers avaient été exécutés quatre mois auparavant pour leur participation à une tentative de soulèvement contre la monarchie. Sous leur portrait avait été portée l’inscription « rue du 14 avril ». La statue du marquis fut ensuite traînée jusqu’au port où elle fut jetée à l’eau. Emilio Baeza Medina se hissa sur la base du piédestal et appela ses concitoyens au calme et à la raison. Ses mots furent salués par des applaudissements nourris. Francisco retourna à la mairie dont les portes étaient ouvertes. Des centaines de personnes se pressaient dans la grande maison du parc, ainsi que l’appelaient les habitants. Dans le salon des miroirs, Francisco ne parvint pas à distinguer les bases des colonnes qui encadraient les portes et portes-fenêtres de la salle de réception. Près de trois mètres s’élevaient au-dessus de sa tête jusqu’au plafond doré, d’où tombaient des lustres monumentaux recouverts de cristal. Parmi les visiteurs d’un soir, beaucoup portaient des vêtements élimés et troués. Nombre d’entre eux étaient choqués par le raffinement de la décoration. Autant étaient bouche bée d’admiration. Une vieille dame près de Francisco remarqua à haute voix que le nettoyage d’un tel site devait nécessiter beaucoup de travail, bien que le sol en marbre facilitât la tâche. Certains moquaient les anciens dirigeants en singeant les manières de la haute bourgeoisie. « Ils avaient vraiment besoin de tout ça ces messieurs ? Maintenant leurs privilèges sont terminés », dit un inconnu à Francisco qui lui sourit en retour. Corda quitta la mairie et longea le parc jusqu’au piédestal où se trouvait quelques heures auparavant encore, la statue du marquis de Larios ; le socle avait été recouvert d’un drapeau tricolore. Francisco croisa régulièrement des groupes de personnes qui criaient sur son passage « viva la Republica » ; il leur répondait « viva ». Il retrouva successivement des amis jusqu’à former une petite bande d’une dizaine de personnes. Ils décidèrent d’aller fêter la République dans un bar. Ils apprirent plus tard qu’un incendie avait embrasé les locaux du journal de droite « l’Union Marchande » et que les gardes civils avaient tiré en l’air pour permettre aux pompiers d’accéder au brasier. La même nuit un incendie éclata dans un entrepôt du port. Ces événements troublèrent Francisco autant qu’ils le confortèrent dans le sentiment que le monde ancien avait disparu.

Le lendemain fut déclaré jour de fête nationale. Les rues se remplirent d’une foule joyeuse et calme. Des petits groupes d’hommes, portant des bracelets en tissu aux couleurs de la République, se donnaient pour mission de maintenir l’ordre. Ils semblaient agir à l’initiative de syndicats. Ils n’eurent pas à intervenir. De nombreuses personnes chantaient. Des citoyens continuaient à se réunir devant le balcon de la mairie ; des représentants syndicaux s’y adressèrent au public. Un peu partout dans la ville, les inscriptions évoquant l’ancien régime avaient été masquées. La frange rouge au bas des drapeaux était remplacée par du tissu mauve. Le quai Alphonse XIII avait été rebaptisé du nom de Pablo Iglesias, fondateur du parti socialiste ouvrier espagnol et du syndicat UGT. À l’entrée de la rue, désormais dénommée du 14 avril, des étudiants avaient apposé une nécrologie de la monarchie. À quelques pas de là, sur le piédestal où se trouvait la veille encore la représentation du marquis de Larios, avait été hissée à sa place, une statue du capitaine Galan.

La rencontre

Le patron de Francisco lui confiait les livraisons. Le jeune homme appréciait de sortir du magasin, de se dégourdir les jambes et de changer d’ambiance. Il se rendit ainsi dans un atelier de couture situé rue Sebastián Souvirón à trois cent cinquante mètres de la boutique de tissus. Francisco y avait déjà vu ce client. Le tailleur, vêtu avec élégance, reçut le saute-ruisseau avec un mètre autour du cou et une paire de ciseaux dépassant de la poche de sa chemise. En l’absence de client, la porte de service reliant le salon de réception de l’atelier de confection était restée ouverte. Francisco perçut des bribes d’une conversation et un éclat de rire provenant de cette salle. Les voix étaient féminines. Par l’embrasure de la porte, Francisco vit le visage poupin d’une jeune femme brune. La main gauche de celle-ci, posée à plat, poussait un tissu sur la petite table derrière laquelle l’ouvrière était assise. De sa main droite, elle tournait la roue située sur le côté d’une machine à coudre métallique. Les mouvements de son buste trahissaient l’actionnement d’une pédale. Ses cheveux couleur de jais contrastaient avec la pâleur de sa peau. Elle souriait. La voix du patron des lieux ramena Franscisco à l’objet de sa visite. En partant, ce dernier obliqua discrètement la tête en direction de la porte intérieure. Le pas qu’il avait fait avait modifié son champ de vision : il n’aperçut qu’une main et la machine à coudre.

Lorsque Francisco revint, le maître tailleur prenait les mesures d’un client. La porte de service était fermée. La fois suivante Francisco s’attacha à venir plus tôt, dans l’espoir de devancer l’arrivée des clients. Il convainquit son patron qu’en effectuant les livraisons plus tôt, il perdrait moins de temps. Afin de confirmer cette thèse, il dut accélérer le pas. Cet effort ne fut pas vain : il trouva chez le tailleur la porte de service entrouverte. Mais il n’avait échangé aucun mot avec la jeune couturière qui ignorait probablement, jusqu’à son existence. Lorsque le bruit de la machine à coudre s’interrompit, Francisco haussa un peu la voix en remerciant, fort civilement, son client. Alors qu’il tournait la tête vers la droite, machinalement la couturière releva la sienne vers la source de cette voix. Corda plongea son regard dans le sien ; elle baissa les yeux. Pendant le trajet du retour vers la rue Compagnie, l’image de ses yeux verts occupa ses pensées. Il en fut de même durant une grande partie de la journée. Ce premier contact visuel l’avait d’abord empli d’espoir. Il n’avait perçu aucune hostilité. L’abaissement des yeux de la jeune femme lui parut pouvoir refléter un trouble émotif, ou à tout le moins un mouvement de pudeur respectable. Il y songea de nouveau pour prolonger le plaisir de cette pensée. Il recherchait aussi dans sa mémoire l’indice qui conforterait ses espoirs naissants. L’effet inverse se produisit et il vint alors à douter de son interprétation initiale. Ce qu’il avait perçu presque comme un encouragement, n’était-il pas dû à la surprise et l’abaissement du regard, à une gêne causée par son insistance ? Il essaya une nouvelle fois de rembobiner mentalement le film de l’action, pour l’analyser à l’aune de ses inquiétudes. Elles ne faiblissaient pas. Francisco considéra alors qu’il devait cesser d’y penser : après tout sa première impression était probablement la plus juste. Il devait désormais essayer de parler à la jeune couturière. Il ne connaissait pas suffisamment le tailleur pour lui demander des renseignements sur son employée. Le patron aurait peut-être mal réagi.

Le lendemain matin, peu avant huit heures, Francisco se rendit dans le bar à l’angle des rues Souvirón et Carbonero. Il commanda un café au lait et s’installa au bord de la fenêtre. Il reconnut dans la rue la jeune employée et l’aborda avant qu’elle ne rentrât dans l’atelier.

J’ai livré hier du tissu.

La voix posée de Francisco, son allure de jeune homme sérieux, mirent en confiance son interlocutrice. Elle considéra toutefois peu convenable de le suivre dans un bar un soir.

Francisco arriva en avance au rendez-vous ; Maria fut ponctuelle. Malgré leur commune introversion, la conversation fut rapidement fluide et agréable. Avant de quitter la jeune femme, Francisco lui demanda si elle accepterait qu’il priât son père de l’autoriser à la sortir. Elle répondit en souriant qu’il faudrait demander à sa mère ou à son frère aîné, son père se trouvant en Amérique. Ils se retrouvèrent le dimanche suivant devant la statue du commandant Benitez. Francisco l’y attendait ; il vit la silhouette fine de Maria s’approcher. Elle portait une robe claire, des escarpins à petits talons et arborait un large sourire qui remplit Francisco de confiance. La voyant si belle, il se considéra très chanceux. Maria était accompagnée par son frère aîné, Natalio. Celui-ci prit part à la discussion puis resta le plus souvent quelques pas en retrait, alors qu’ils se promenaient dans le parc au milieu d’espèces exotiques.

La jeune femme avait un niveau d’instruction équivalent à celui de Francisco. Son père était issu d’une famille noble mais désargentée. Devenu cordonnier, il avait quitté sa femme et ses quatre enfants pour le nouveau monde et ses promesses de liberté, d’aventure et de richesse. Sa femme avait donc élevé seule leurs enfants. Malgré le profond ressentiment qu’elle éprouvait pour son mari et le mépris qu’elle lui portait, elle avait conservé une photographie de celui-ci. Elle avait accroché ce portrait… dans la salle d’aisance, indiquant à qui voulait l’entendre que là était sa place. Carlotta Sanchez n’était pas femme à pleurnicher sur son sort et sa seule expression de dépit, à supposer que le départ de son mari lui en ait inspiré, résidait dans la flopée de jurons aussi fleuris qu’imagés qu’elle avait l’habitude de prononcer à l’évocation du souvenir de celui-ci. Carlotta semblait unanimement tenir la gent masculine dans la description qu’elle faisait de son bon à rien de mari. Pour gagner sa vie, elle apprêtait chez elle, sur sa machine à coudre, des pièces de peaux qui servaient à la fabrication de chaussures. Elle bénéficiait également du soutien de sa mère. Celle-ci tenait un commerce lucratif, celui des charmes de ses pensionnaires. Au départ de son gendre pour l’Amérique, elle garantit à sa fille qu’elle ne manquerait de rien tant qu’elle n’aurait pas d’homme dans sa vie. Ainsi Carlotta se rendait régulièrement chez sa mère, tant pour la voir que pour recueillir les fonds nécessaires à l’entretien de sa famille. Elle avait veillé à ce que sa fille unique, Maria, reçoive la même éducation que ses trois garçons. Comme ses frères, celle-ci avait fréquenté le collège de la rue Ollerías. Malgré l’aide de leur grand-mère, chacun des membres de la fratrie avait dû, très jeune, contribuer à l’économie familiale. Ils avaient vécu avec la vision des situations de plus pauvres qu’eux, ce qui, en les inquiétant, les incitait à ne pas relâcher leurs efforts. Maria croisait ainsi le matin, les jeunes enfants que leurs familles ne pouvaient pas nourrir et qui attendaient l’ouverture de la « Goûte de lait ». Dans cet établissement public, les enfants étaient lavés, recevaient des soins pédiatriques et des aliments. Il jouxtait une pouponnière pour des orphelins. Régulièrement des nouveau-nés étaient déposés devant l’une des portes du bâtiment. Maria vivait à quelques dizaines de mètres, à l’angle de la rue du jardin des religieuses et de celle du rosier blanc.

La jeune femme s’ouvrait à Francisco sans réticence ; il leur semblait s’être toujours connus. Francisco était libéré d’un poids : il n’avait pas besoin de tenter de la séduire, il lui suffisait de se livrer naturellement. Ensemble, ils enchaînaient les sujets de conversation, futiles ou sérieux, sans interruption. Ils étaient avides de se découvrir et en oubliaient presque la présence de Natalio. Durant plusieurs jours Francisco ne se départit pas de son sourire.

Un soir de mai, alors qu’il avait vu Maria quelques heures auparavant, sans la prévenir Francisco se posta sous son balcon en compagnie de deux amis, dont l’un d’eux tenait une guitare. Francisco ne savait jouer d’aucun instrument ni n’avait de don pour le chant. Ses amis acceptèrent de jouer la sérénade pour lui. À peine avaient-ils entonné les premières mesures, que dans la ruelle les voisins sortirent pour jouir du spectacle. Rapidement chacun comprit à qui la sérénade était destinée. Les deux musiciens et le jeune prétendant se tenaient sous le balcon de la famille Lopez de Gamarra Sanchez, qui ne comptait qu’une seule fille. Maria, l’œil collé dans un interstice des lattes en bois d’un store, observa émue toute la scène, tandis que sa mère, passablement agacée, lui rappelait qu’il ne serait pas convenable qu’elle se montrât. Pendant près d’une heure, la petite troupe joua, animant la ruelle dont les riverains assistaient à l’officialisation impromptue d’une idylle naissante. Elle reçut des applaudissements, des encouragements et quelques quolibets, mais aucun signe ne vint de l’appartement des Lopez de Gamarra ; le store de la chambre de Maria resta baissé.

Francisco et Maria n’avaient décelé entre eux qu’une seule divergence. Le jeune homme était athée alors qu’elle était catholique. Cette différence de convictions leur parut secondaire, tant ils s’inspiraient une tolérance réciproque. L’évolution de la législation soulagea Francisco qui ne souhaitait pas se soumettre aux sacrements de l’Église. La nouvelle constitution avait posé le principe de laïcité de l’État. Elle affirmait également l’égalité des droits des époux au sein du mariage et le droit au divorce. Le 28 juin 1932, les Cortès adoptèrent une loi conférant au mariage un caractère civil. Francisco demanda la main de Maria ; il savait que désormais ils n’auraient pas besoin des services d’un curé pour célébrer leur union. Ils échangèrent leurs consentements le 10 septembre suivant. Maria avait vingt-deux ans et son mari quatre de plus.

La mariée était intégralement vêtue de blanc, de la coiffe aux escarpins. Une longue robe en satin couvrait son corps des épaules jusqu’aux pieds. Entre les manches de sa robe et ses gans qui remontaient sur la moitié de ses avant-bras, seuls quelques centimètres de peau étaient visibles, comme sous son cou, rehaussé d’un fin collier supportant un petit pendentif. Sur son bonnet en dentelle, une rose blanche cousue couvrait son oreille droite. Francisco portait des souliers vernis, un costume noir sur une chemise blanche dont un nœud papillon fermait le col. Sur quelques centimètres autour des oreilles jusqu’aux tempes, ses cheveux étaient presque ras, puis, peignés en arrière, ils prenaient de l’épaisseur sur le haut du crâne. Le repas de noces leur fut offert par l’un des oncles de la mariée, Juan Lopez de Gamarra Orozco. L’homme de 46 ans, petit et mince, portait une fine moustache. Il était le benjamin de la fratrie de huit garçons, dont le père de Maria était l’aîné. Cet oncle avait aussi brillamment réussi que le père de Maria avait échoué. Juan Lopez de Gamarra exerçait une double activité professionnelle dans la ville d’Antequera. Il y tenait un laboratoire de prothésiste dentaire, au numéro 7 de la rue Paco Aguilar. Il occupait également un poste d’auxiliaire médical, au sein de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Maria éprouvait de l’admiration pour lui ; sa vie lui paraissait si passionnante. Il avait travaillé à Séville à l’occasion de l’exposition universelle de 1929. De la capitale andalouse, il évoquait avec émerveillement la place d’Espagne, en forme de demi-lune parcourue par un canal enjambé par de petits ponts décorés de céramiques peintes et entourée d’un palais en brique et en marbre, parallèle à la courbure du canal, flanqué de bâtiments et de tours reliés par des ailes devancées de péristyles, contre lesquels étaient enchâssés des bancs ornés de faïences représentant l’histoire des provinces du pays. Maria avait surtout été impressionnée par le récit du voyage que Juan avait entrepris dix ans auparavant à Cuba et surtout de l’escale qu’il avait effectuée à New York. Les films américains qu’elle avait découverts au cinéma lui avaient confirmé que les descriptions de son oncle, du gigantisme et de la modernité de cette cité, n’étaient pas exagérées. Il participait à entretenir les rêves de sa nièce ; ce monde nouveau, outre-Atlantique ou en Europe, paraissait moins inaccessible à Maria. Pour Francisco, le parcours de cet homme, lui rappelait qu’il se mariait à une jeune femme issue d’une famille noble, certes désargentée, mais qui avait encore offert à l’un de ses membres des perspectives impossibles à entrevoir pour les plus modestes. Ce sentiment était à la fois étrange et délicieux, ce d’autant que Francisco appréciait la personnalité de Lopez de Gamarra Orozco. Celui-ci partageait sa culture. Il ne l’étalait pas ostentatoirement comme un faire-valoir ; il en usait comme d’un révélateur des aspirations intellectuelles de son interlocuteur. De manière générale il faisait preuve d’une grande simplicité. Il partageait en outre avec Francisco le même engagement politique, bien qu’il occupât des responsabilités supérieures. Juan Lopez de Gamarra était influent ; huit mois auparavant, le 9 janvier 1932, il avait été nommé secrétaire du comité directeur de la section d’Antequera du parti socialiste. Il était proche d’Antonio García Prieto, élu député de la province, lors des élections législatives de l’année précédente. Francisco songeait que cet oncle par alliance pourrait peut-être dans l’avenir, à son tour, briguer de telles fonctions.

À la fin du repas, alors que certains convives s’étaient levés pour danser le flamenco, et qu’un autre chantait, un groupe d’hommes autour de Juan Lopez de Gamarra était en grande discussion, de part et d’autre de l’angle d’un bras des tables assemblées en U. Les journaux du matin annonçaient l’adoption par les Cortès de la réforme agraire et du statut de la Catalogne.

Les hommes interrompirent leur conversation quand les mariés quittèrent la salle, sous les applaudissements, les railleries et les vivats. Francisco emmena Maria dans son nouveau logement, rue Cobertizo del Conde1. Arrivés dans la chambre, Maria fut prise d’un fou rire : le lit nuptial culminait à près de deux mètres ; elle ne pouvait y accéder. Francisco, en maugréant contre ses amis, mais le sourire aux lèvres, retira avec l’aide de sa femme, les couches en excès. Ce fut leur première collaboration.

Le collège électoral de novembre 1933 augmenta de plus de six millions d’inscrits. Les femmes accédaient au droit de vote. Contrairement au scrutin de 1931, républicains de gauche et socialistes présentèrent des listes séparées. Les anarchistes de la CNT appelèrent leurs sympathisants à s’abstenir. Les partis de droite formèrent quant à eux une coalition, avec pour programme d’abroger les réformes de leurs adversaires. Le scrutin majoritaire de liste sanctionna la désunion ; la coalition antimarxiste l’emporta.

La campagne

En poussant la porte de l’échoppe, le 6 janvier 1936, Francisco entendit le tintement familier du grelot. Le magasin profond et étroit était empli de bocaux et de boîtes rangés sur des étagères en bois fixées aux murs. Dans la pénombre derrière le comptoir, son frère Rafael le salua et lui souhaita un bon anniversaire. En s’avançant vers lui, Francisco imagina l’attitude de leur mère si elle avait été encore là. Elle aurait contourné le comptoir et, lui serrant d’une main les joues pour qu’il se penche, elle l’aurait embrassé bruyamment, en ponctuant son étreinte d’un « Ay que tu es beau mon fils